根据联合国儿童基金会(UNICEF)发布的报告估算,2021年我国至少有

儿童心理健康问题的严重性、普遍性和复杂性已成为学术界和社会实践领域关注的焦点。已有大量研究探讨了影响儿童心理健康的因素,但如何精确识别儿童的心理健康问题、如何细分心理健康的具体维度,以及儿童的社交环境如何影响其心理健康等议题,仍需深入研究。精细化研究农村儿童心理健康问题,对于优化我国困境儿童的心理健康关爱服务至关重要,同时也能够为相关政策的制定和执行提供坚实的基础。

二、文献回顾与理论基础(一)文献回顾

1.校园人际关系对儿童心理健康的影响

研究表明,儿童心理健康问题具体表现为睡眠问题、抑郁和焦虑等。 [4]现有关于儿童心理健康影响因素的研究成果较为丰富,如很多学者对身体状况[5]、家庭环境[6]和父母依恋[7]等因素进行深入探究。而学校环境是儿童学习和成长的重要场景,师生关系和同伴关系作为学校环境中人际关系的重要组成部分[8-9],会对儿童的心理健康产生诸多影响。例如,不良的校园人际关系可能会导致儿童出现非自杀性自伤行为;[10]和谐、良好的校园人际关系有助于促进儿童和青少年积极心理状态的形成。[11-13]

在师生关系与儿童心理健康的关系上,许多研究发现亲密、和睦、积极的师生关系有利于儿童的心理健康发展。例如,闫伟等开展的实证研究表明,教师的活力和热情能够通过情感传递,激发学生的活力,形成积极的师生关系,对学生的心理健康产生积极影响。[14]许怀雪等研究发现,冷漠的师生关系能够直接负向预测青少年的心理健康水平;[15]谢其利等关注到了留守儿童的心理健康问题,发现师生关系能够负向预测留守儿童的孤独感和问题行为,并且良好的师生关系能够有效缓解留守儿童在遭到歧视后的孤独感。[16]国外也有众多研究发现了相似的结果。例如,Mainhard等研究表明师生关系对学生的情绪具有显著的正向预测作用。[17]然而,也有研究发现师生关系对儿童的心理健康影响程度较弱,或者会受到其他因素的调节。例如,Tan 等发现师生关系仅对男生的抑郁水平具有显著影响。[18]

国内外对于同伴关系与儿童心理健康之间关系的研究结果大多证实了同伴关系对儿童心理健康发展的正向预测作用。例如,陈子循等有关留守青少年的主观幸福感研究发现,遭受过同伴侵害的留守青少年在半年后的主观幸福感显著降低,并且还把自尊作为中介变量间接预测主观幸福感;[19]张瑞平和王亚兵也发现了相似的结果,即遭受同伴侵害可能会导致抑郁倾向,并且在遭受同等程度的同伴侵害时,留守儿童心理健康状况受到的影响更加显著。[20]张骞从班级同伴网络视角研究了学生的心理健康问题,发现班级整体心理健康水平和快乐同伴比例越高,该班级中每个成员的心理健康水平就越高,而班级中抑郁同伴比例越高,班级中每个成员的心理健康水平就越低。[21]这一结果也体现了同伴关系在儿童心理发展过程中发挥重要作用。在国外,Schwartz-Mette等进行的一项元分析研究发现,儿童青少年的同伴友谊(朋友数量、积极的友谊、消极的友谊)与他们的抑郁症状和孤独感存在显著关联,其中消极友谊的影响力最大。[22]

2. 留守儿童与非留守儿童的差异

留守儿童的心理健康问题一直受到学界的广泛关注。[23]留守儿童通常成长在父母情感相对缺乏的特殊家庭环境中,其社会支持不足,可能面临学习、行为、心理健康等多方面问题。已有研究表明留守儿童的心理健康状况更易受到负面人际关系的影响。例如,陆芳研究发现,相比于非留守儿童,同伴关系状况对留守儿童心理安全感水平的预测效应更强;[24]崔雪梅等以师生互动风格作为研究视角,提出师生互动风格对留守儿童抑郁焦虑问题影响较大;[25]Fan 和Lu通过分析留守儿童感知到的社会支持,认为社会支持对留守儿童的心理健康有更加显著的直接影响。[26]

然而,有研究对留守儿童与非留守儿童的心理健康差异问题持不同观点,认为留守经历对儿童心理健康的影响并不一定是消极的,也存在积极影响,能让留守儿童更加独立,形成优良品质,且能在应对困难和负面经历时有更大优势。[27]还有一些实证研究发现留守儿童和非留守儿童之间在心理健康上的差异并不明显。例如,高树玲和陈高凌通过考察儿童期创伤、同伴欺凌侵害、师生关系伤害、绝望感对抑郁的影响,发现这些影响在留守儿童和非留守儿童中均没有显著差异;[28]张筱竹也发现“与朋友的关系”和“与最喜欢老师的关系”对留守儿童与非留守儿童的身心健康均不存在显著影响。[29]

由此可见,留守儿童和非留守儿童在校园人际关系对其心理健康的影响上还存在争议。许多研究显示留守儿童面临更多心理挑战[30-32],但非留守儿童也同样面临这些问题,甚至有可能在经历负面人际关系时更加脆弱。[31-33]因此,这一问题在现有文献中仍然不明朗,进一步的调查研究是必要的。

(二)理论基础

本文拟以素质—压力模型(Diathesis-Stress Model)和心理健康三因素模型为理论基础。由素质—压力模型可知,儿童的心理健康状况是个体的内在易感性(Diathesis)与外界社会环境压力相互作用的结果。[33-34]易感性指的是个体内在的脆弱性,包括儿童成长过程中的早期经历或心理发展中的特定特质,这些因素使得儿童在面对压力时更容易出现心理健康问题。压力源(Stressors)是指来自外部环境的压力因素,包括学校压力、同伴冲突等,这些因素可能对儿童的心理健康状况产生负面影响。[35]在儿童的校园生活中,这些压力源可能会与其易感性产生交互作用,进一步加剧心理健康问题。在本文中,农村儿童的师生关系和同伴关系被视为心理健康问题的潜在来源。如果儿童在这些关系中经历负面互动,如缺乏老师支持、遭受同伴排斥等,那么这些不良的人际关系有可能触发儿童的心理健康问题。同时,本文也考虑到留守儿童这一特殊群体。其家庭环境和父母缺席可能增加其易感性,使得他们在面对校园中的人际关系压力时更加脆弱。然而,已有文献仅有极少数研究将该理论模型用于分析留守儿童心理健康问题。[36]基于这一模型,本文拟深入探讨农村儿童,特别是留守儿童心理健康问题的复杂成因。

Clark和Watson提出的心理健康三因素模型将情绪性质、情绪强度和情绪稳定性作为心理健康的重要构成。[37]这一模型对于理解个体的心理健康状况具有重要意义。抑郁代表情绪性质,即消极的情绪体验和心境低落;焦虑代表情绪的强度,即个体在面对压力或威胁时的紧张和不安;压力关注情绪的稳定性,即个体对生活事件和压力的适应能力。[38]儿童期是情绪发展的关键阶段,抑郁、焦虑和压力这三个方面对应着儿童在成长过程中常见的心理健康问题。通过探讨校园人际关系对儿童心理健康三因素的影响,可以更准确地把握儿童心理健康问题的本质和特点,为制定具有针对性的干预措施提供实证依据。

综上可知,已有研究在三个方面还有待完善。第一,有关素质—压力模型在解释我国留守儿童心理健康问题的适用性上还缺乏实证研究检验。根据该模型的基本假设,儿童校园人际关系不良是压力源的重要组成部分,儿童留守状态又会进一步增加其内在易感性,可能加剧校园人际关系对其心理健康状况的影响。而该模型较少被应用于研究留守儿童群体的心理健康问题。基于该模型进行实证研究,能够进一步丰富留守儿童心理健康问题的理论研究,为学校社会工作干预提供新视角。第二,有关校园人际关系对心理健康多重因素的影响还需进一步细化。已有研究通常将心理健康概括为单个变量,或是只关注其中的某个单一因子(例如抑郁),缺乏将心理健康变量分成不同因子的相关研究(例如抑郁、焦虑、压力),从而缺少针对不同因素的精准化研究,不利于学校社会工作实务的精准化干预。第三,已有实证研究还存在一些争议或不一致的结果,尤其是关于留守儿童和非留守儿童的差异。这说明需要更加深入、系统地探讨校园人际关系、留守状态与儿童心理健康之间的关系,以期为制定相关政策提供更加准确的实证依据。

因此,本文拟基于素质—压力模型和心理健康三因素模型,探究校园人际关系(即师生关系和同伴关系)作为压力源如何影响农村儿童心理健康的三大因素(即抑郁、焦虑、压力)。并同时纳入家庭因素(即留守状态)作为易感性因素,探讨压力源和易感性如何对我国农村儿童的心理健康三因素产生交互影响。本文的目的是进一步拓展儿童心理健康研究领域的理论解释,并力求为学校社会工作实务提供建议。

三、研究方法(一)样本选取

本文的研究团队于2023年12月至2024年1月开展了问卷调查,采取分层整群随机抽样方法,最终共收集问卷465份,其中有效问卷有452份。本文选取了中部某省W县作为调查地点。该县具有典型的农村特征,以农业为主,曾是该省扶贫的重点县之一。该县有大量劳动力外出务工,所以拥有较大基数的留守儿童群体,这与本文的关注点高度契合。首先,研究团队在该县抽取了3个村,再于每个村中各抽取1所小学;然后在每所小学各抽取3个年级进行问卷调查(四至六年级)。为确保问卷质量,研究者对所有班主任都进行了前期培训,以便在学生填写问卷时,其能够给予及时说明和帮助。在该样本中,四年级学生有93人(20.6%),五年级学生有170人(37.6%),六年级学生有189人(41.8%)。其中男生为221人(48.9%),女生为231人(51.1%);留守儿童有276人(61.1%),非留守儿童有176人(38.9%)。

(二)量表

师生关系采用邹泓等修订的“师生关系量表”来测量。[39]该量表共包含23个条目,4个维度,即亲密性、支持性、满意度、冲突性。采用5点计分,从“非常不符合”到“非常符合”,其中冲突性采用反向计分,分数越高表明师生之间的关系越好 (α = 0.90)。

同伴关系采用郭伯良编制的“儿童青少年同伴关系量表”来测量。[40]该量表共包含22个条目,采用5点计分,从“完全不符合”到“完全符合”,其中包含7个反向计分条目,其余条目为正向计分。总得分越高者,其同伴关系越好 (α = 0.85)。

抑郁—焦虑—压力量表采用的是Lovibond等基于心理健康三因素模型编制而成的抑郁—焦虑—压力量表的简体中文版(DASS-21)。[41]该量表共21个条目,测量抑郁、焦虑和压力各有7个条目,采用5点计分,从“完全不符合”到“完全符合”。得分越高表明相对应的心理健康问题越严重 (α = 0.92)。其中抑郁、焦虑、压力分量表的α系数分别为0.87,0.88,0.87。

(三)数据分析方法

本文采用SPSS 26.0进行数据录入及统计分析。首先,对样本进行描述统计,对农村儿童心理健康问题的严重性和普遍性进行描述分析。其次,通过pearson相关性分析,探究总样本中各变量之间的相关性。最后,在样本中进行分层回归分析,探讨校园人际关系对心理健康三因素的影响,同时采用process 4.1插件中的模型1检验留守状态的调节效应,并通过简单斜率分析来探究留守儿童和非留守儿童群体中,校园人际关系对心理健康影响的差异性。本文以p<0.05表示统计意义上显著。

四、研究结果及讨论(一)描述性统计与相关分析

由表1可知,师生关系和同伴关系与心理健康的三个维度均呈现显著的负相关(r = −0.62~−0.37,p<0.001),即儿童的师生关系和同伴关系越好,抑郁、焦虑和压力的水平就越低。从心理健康各维度来看,抑郁、焦虑和压力三者之间呈现显著的正相关(r = 0.70~0.82,p<0.001)。从人际关系角度来看,同伴关系与心理健康各维度的相关程度(|r| = 0.53~0.62)要强于师生关系与心理健康各维度之间的相关程度(|r| = 0.37~0.42)。

| 表 1 校园人际关系与心理健康的均值、标准差和相关系数 |

(二)回归分析

为进一步探究校园人际关系对心理健康的影响,以及留守状态的调节效应,将性别、年级作为控制变量,师生关系和同伴关系作为自变量,留守状态作为调节变量,抑郁、焦虑和压力作为因变量进行分层回归分析(见表2)。从模型1、模型4和模型7来看,同伴关系对抑郁(β = −0.55,p<0.001)、焦虑(β = −0.52,p<0.001)、压力(β = −0.46,p<0.001)的影响显著;师生关系对抑郁(β = −0.11,p<0.05)和压力(β = −0.13,p<0.01)的影响显著,对焦虑的影响不显著(β = −0.09,p>0.05)。从显著性和标准化系数值来看,同伴关系对心理健康三个维度的影响比师生关系的影响更显著,效应更强。

| 表 2 分层回归分析的标准化系数结果 |

该结果在一定程度上验证了素质—压力模型的观点,即对于农村儿童而言,不良的师生关系和同伴关系是其心理健康问题产生的重要压力源。同时,本文进一步发现同伴关系对心理健康具有更为重要的影响,这一发现对已有研究具有重要的补充意义。导致该结果的可能原因是,学龄期儿童更多与同龄人相处,其同伴关系对于他们的情感支持、社会认同感以及心理健康具有更直接和深远的影响。与此同时,随着社会角色认知的增强,同伴关系也在塑造和影响着儿童的自我概念和自我价值感,进而对其心理健康产生重要影响。[42]另外,本文发现师生关系对焦虑这一维度的影响不显著,这一结果与已有研究结论不一致。[18-20]这可能是由于焦虑的形成机制与抑郁和压力有所不同[43],其在儿童中的表现和影响机制也存在差异。师生关系对于抑郁和压力的影响可能与情感支持、自尊等因素有关,而对焦虑的影响可能受其他因素的干扰或调节。

(三)调节效应

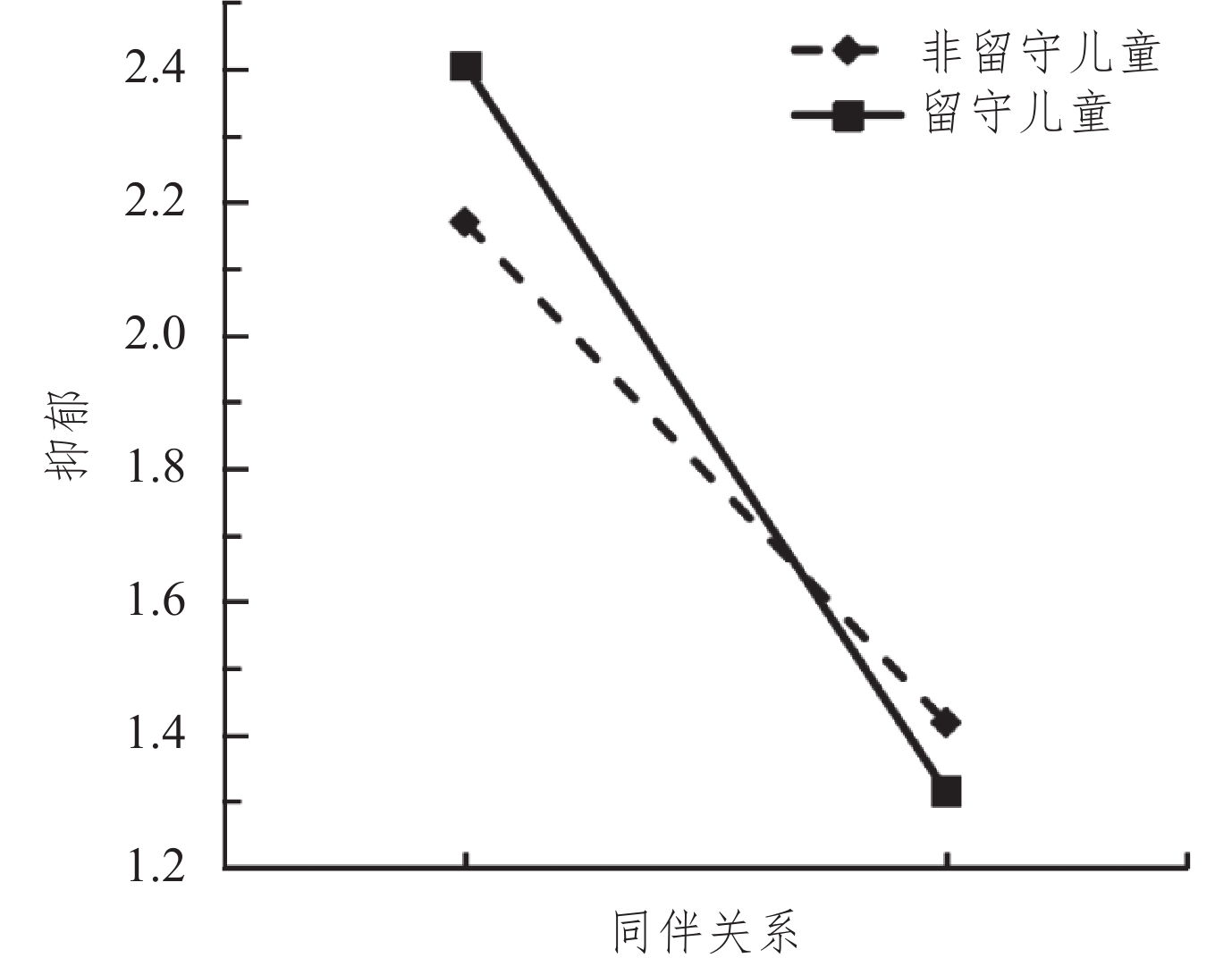

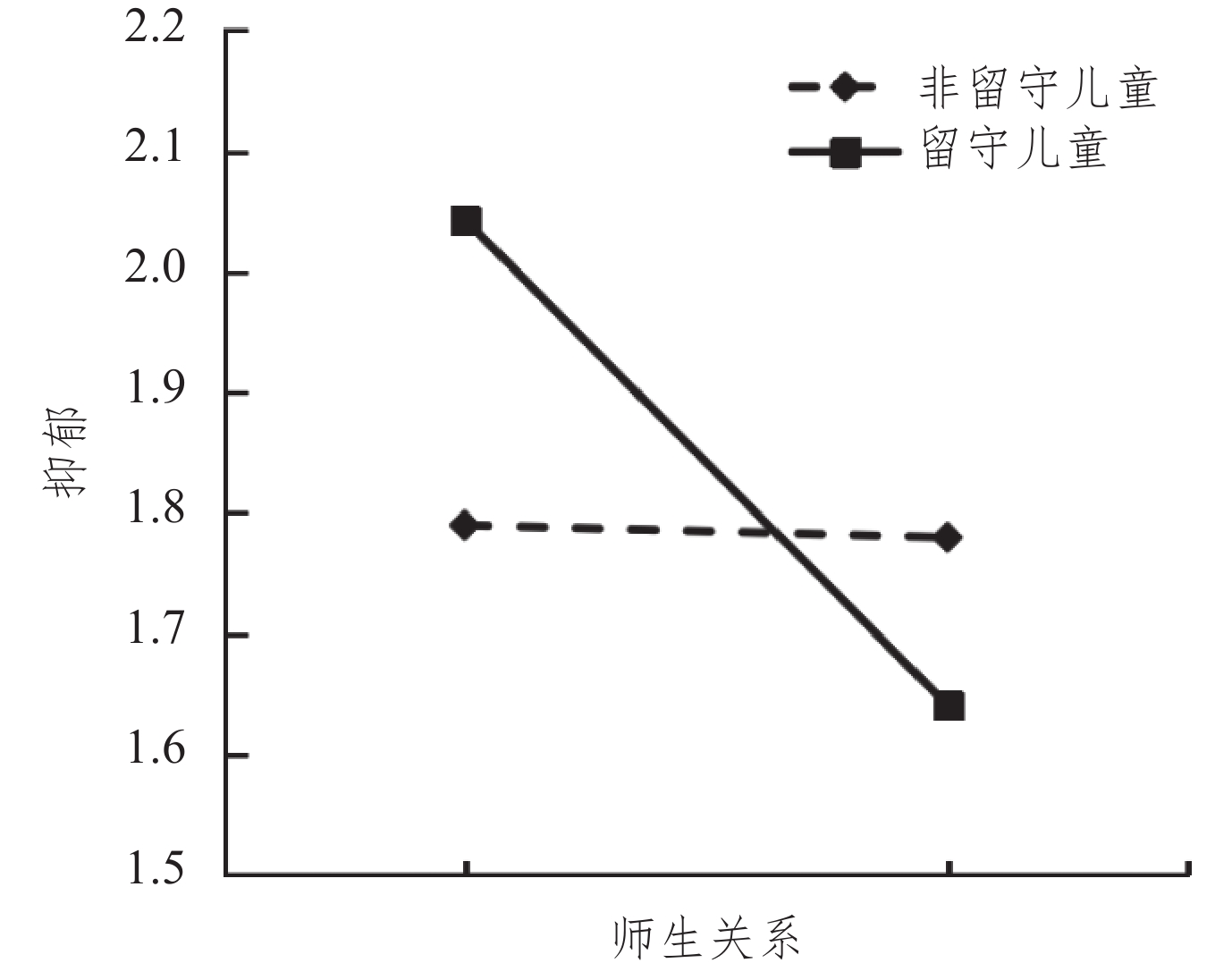

从模型3、模型6、模型9来看,同伴关系与留守状态的交互项仅对抑郁的影响显著(β = −0.16,p<0.01),对焦虑和压力的影响不显著。从模型2、模型5、模型8来看,师生关系与留守状态的交互项仅对抑郁的影响显著(β = −0.16,p<0.01),对焦虑和压力的影响不显著。换言之,留守状态仅在校园人际关系对儿童抑郁水平的影响上具有显著的调节作用。表3进一步展示了留守儿童和非留守儿童以抑郁作为因变量的标准化回归分析结果。通过简单斜率分析发现,同伴关系对留守儿童和非留守儿童的抑郁水平影响均显著(留守儿童中:β = −0.59,p<0.001;非留守儿童中:β = −0.48,p<0.001),但在留守儿童中的影响更强(见图1)。师生关系对抑郁水平的影响仅在留守儿童中表现显著(β = −0.13,p<0.05),在非留守儿童中并不显著(见图2)。换言之,留守状态显著增强了同伴关系和师生关系对抑郁的影响程度。这一研究结果与崔雪梅等在2019年的研究结果一致。[25]本文推测可能有两方面的原因导致这一结果。一是家庭功能的缺失。[44]留守儿童父母长期外出务工,缺乏对儿童的关爱与支持,所以建立良好的校园人际关系对他们来说十分重要。如果师生关系或同伴关系出现问题,他们会因为缺乏家庭的支持而受到多重打击,从而陷入抑郁状态。二是学校疏离感的影响。[45]相比于非留守儿童,留守儿童在成长过程中更缺乏建立亲密关系的能力,从而更有可能使之与学校中老师、同伴的关系变得疏离,从而产生孤立感等消极情绪,久而久之就更加容易出现抑郁症状。

| 表 3 留守儿童和非留守儿童样本以抑郁为因变量的标准化回归分析结果 |

|

图 1 同伴关系对抑郁的影响在留守儿童和非留守儿童间的差异 |

|

图 2 师生关系对抑郁的影响在留守儿童和非留守儿童间的差异 |

本文基于素质—压力模型和心理健康三因素模型,探讨了师生关系和同伴关系对农村儿童抑郁、焦虑和压力水平的影响,并对比了留守儿童与非留守儿童之间的差异。通过考察这些关系,有助于深入理解农村儿童心理健康问题的影响因素和特点。同时,本文试图为制定具有针对性的社会工作干预方法提供实践和政策建议,以改善农村儿童的心理健康状况。

(一)形成以同伴关系为主、师生关系为辅的社会工作介入模式

根据本文的研究结果,不良的同伴关系对心理健康三因素的影响比师生关系更显著,并且对儿童抑郁的影响更甚。因此,本文建议在学校社会工作实务中,社会工作者在整体上可以依据“同伴关系为主、师生关系为辅”的介入策略进行干预,并将更多注意力放在学生的抑郁症状上。具体来说,社会工作者在设计具体干预方案时,应以问题为导向。一方面,鉴于同伴关系对儿童心理健康的显著影响,建议学校社会工作专业人员开发以同伴关系为核心的介入策略。例如促进正面的同伴互动、建立同伴支持小组以及开展反欺凌和促进包容性的教育活动等。另一方面,社会工作者还需以强化师生关系作为辅助手段,通过教师培训增强其对学生情感需求的敏感度和响应能力,以及通过定期的师生交流活动来加强师生之间的联系。除此之外,在社会工作实务过程中还需根据学生不同类型的心理健康问题,选择不同的干预方案。例如在应对农村儿童的心理健康问题时,需要对抑郁、焦虑、压力三个维度进行区分,对不同症状进行精准干预。在社会工作实务伊始,就需要进行详细的心理评估,区分儿童的主要症状及相应的成因。针对抑郁症状,可以采用认知行为疗法等心理治疗方法,帮助儿童改变消极的思维模式和行为习惯。[46]对于焦虑症状,可以通过放松训练、情绪调节等技巧来帮助儿童缓解焦虑情绪。而对于压力问题,可以通过建立有效的压力管理机制和提升应对能力来帮助儿童更好地面对生活中的挑战;在开展小组工作时,可以采用团体治疗、发展型小组等形式,让儿童在集体中感受到支持和理解,学习分享和交流情绪体验。

(二)对校园人际关系不良的留守儿童给予特殊关怀

本文的研究结果显示,不良的师生关系和同伴关系更容易对留守儿童的抑郁水平造成影响,留守儿童需要更多关怀。已有众多学者呼吁对留守儿童的心理健康发展与社会适应能力培养等方面开展干预。[47-48]但是,在农村学校的实践中往往还只是通过心理健康班会和讲座等形式进行,对于留守儿童的心理健康问题缺乏干预重点,成效不佳。本文建议农村学校社会工作应建立早期心理健康问题识别系统,以便及时发现留守儿童的心理健康问题,及时提供必要的支持和干预,减少其因校园人际关系压力而产生抑郁症状。具体来说,在师生关系方面,社会工作者和老师需要共同参与留守儿童的生活和学习,增强留守儿童对老师的信任感,如共同参与课余活动、定期家访、了解亚文化等;在同伴关系方面,社会工作者和老师需通过组织开展各类活动提升留守儿童的社会交往技巧,帮助其建立正确的交友观。以便其在遇到困难时,可以获得同辈群体的支持,这在一定程度上能够消解由于家庭功能的缺失而带来的脆弱性。除此之外,社会工作者和老师还需加强留守儿童与家庭之间的沟通,父母可以通过电话、视频等方式与孩子保持联系,在孩子遇到负面的人际关系压力时能及时予以纾解。

(三)以“家校社”协同推动农村学校社会工作专业化发展

在推动高质量教育体系建设的过程中,“家校社”三方协同发挥重要作用。[49]农村学校社会工作的专业化发展更离不开“家校社”协同机制。根据本文的描述统计结果,农村儿童的心理健康问题仍然普遍存在。尽管农村儿童心理健康日益受到重视,但具体的提升措施仍需进一步完善。为此,建议进一步细化针对农村儿童的心理健康关爱措施。例如,2023年民政部等15部门联合印发《农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动方案》,提出对有需要的农村儿童可以通过链接社会工作者等开展心理辅导[50],然而具体实施方法的有效性仍需深入探讨。本文的分析结果表明,当前社会工作实践需要充分考虑农村儿童的人际关系压力和留守经历的脆弱性。因此,学校社会工作加强“家校社”协同育人尤为重要。我国农村学校社会工作专业人才及资源不足,对学生心理健康干预的专业化程度有待提升。可以借鉴发达国家的有效经验,结合我国的社会发展背景,将一些成功的实践经验引入我国学校社会工作实践中。例如,美国采用了“家校社”协同育人的教师教育模式,其育人目标贯穿于教师教育的核心标准,合作共育是教师教育课程的核心内容。[51]教师在职前和职后阶段通过官方和民间组织的合作项目进行跨界资源整合,丰富了教师在家校社协同育人实践中的多元文化体验。因此,本文建议通过促进“家校社”协同,加快我国农村学校社会工作的专业化建设,发挥社会工作在改善农村儿童心理健康中的关键作用,进一步助推乡村振兴战略的实施。

| [1] |

UNICEF China. Adolescent mental health: a UNICEF priority for 2021—2025[EB/OL]. [2024-06-01]. https://www.unicef.cn/media/20001/file/ADOLESCENTMENTALHEALTH.pdf.

|

| [2] |

MEHERALI S, PUNJANI N, LOUIE-POON S, et al. Mental health of children and adolescents amidst COVID-19 and past pandemics: a rapid systematic review[J]. International journal of environmental research and public health, 2021, 18(7): 3432-3448. DOI:10.3390/ijerph18073432 |

| [3] |

民政部, 教育部, 国家卫生健康委, 等. 关于加强困境儿童心理健康关爱服务工作的指导意见[EB/OL]. [2024-10-26]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202311/content_6913516.htm.

|

| [4] |

黄潇潇, 张亚利, 俞国良. 2010—2020中国内地小学生心理健康问题检出率的元分析[J]. 心理科学进展, 2022(5): 953-964. |

| [5] |

王延涛, 杨珏, 由丽芳. 儿童身体健康状况对儿童抑郁的影响[J]. 中国妇幼保健, 2019(2): 457-459. |

| [6] |

薛俊磊, 胡利娟, 彭慧, 等. 上海市某区青春前期儿童情绪和行为问题现状及其影响因素[J]. 中国健康教育, 2023(9): 783-789. |

| [7] |

杨圆圆, 张仲明, 郭晓伟, 等. 留守儿童心理健康与父母同伴依恋的关系研究[J]. 中国健康心理学杂志, 2012(9): 1371-1373. |

| [8] |

张露露. 同伴接纳对留守儿童亲社会行为的影响[D]. 南昌:南昌大学, 2023:14-15.

|

| [9] |

马蓓蓓, 代文杰, 李彩娜. 流动青少年学校人际关系与主观幸福感: 学业倦怠与学业投入的中介作用[J]. 中国特殊教育, 2019(12): 63-71. DOI:10.3969/j.issn.1007-3728.2019.12.010 |

| [10] |

向均怡, 金柳荫, 钱红, 等. 人际关系对青少年抑郁症患者非自杀性自伤行为的影响[J]. 神经损伤与功能重建, 2022(8): 444-448. |

| [11] |

]姚远, 程诚. 同伴网络与青少年心理健康[J]. 青年研究, 2021(5): 24-34, 95. |

| [12] |

熊红星, 刘凯文, 张璟. 师生关系对留守儿童学校适应的影响: 心理健康和学习投入的链式中介作用[J]. 心理技术与应用, 2020(1): 1-8. |

| [13] |

张兴旭, 郭海英, 林丹华. 亲子、同伴、师生关系与青少年主观幸福感关系的研究[J]. 心理发展与教育, 2019(4): 458-466. |

| [14] |

闫伟, 石中英, 彭凯平. 教师活力与积极师生关系: 师生情感传递效应研究[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2024(3): 78-86. |

| [15] |

许怀雪, 秦玉友, 高凯歌. 高中生感知的亲子关系失和与师生关系冷漠对正向心理健康的影响——学业自我施压的中介作用[J]. 教育科学, 2019(5): 46-54. DOI:10.3969/j.issn.1002-8064.2019.05.013 |

| [16] |

谢其利, 郑惠珍, 樊燕飞, 等. 歧视知觉与留守初中生孤独感和问题行为: 师生关系和同学关系的作用[J]. 心理科学, 2020(6): 1355-1362. |

| [17] |

MAINHARD T, OUDMAN S, HORNSTRA L, et al. Student emotions in class: the relative importance of teachers and their interpersonal relations with students[J]. Learning and instruction, 2018, 53: 109-119. DOI:10.1016/j.learninstruc.2017.07.011 |

| [18] |

TAN D, XIE R, SONG S, et al. How does parent–child attachment influence left-behind children’s loneliness and depression: the mediating roles of peer attachment and teacher–student relationship[J]. Child: care, health and development, 2023, 49(6): 1076-1086. DOI:10.1111/cch.13118 |

| [19] |

陈子循, 王晖, 冯映雪, 等. 同伴侵害对留守青少年主观幸福感的影响: 自尊和社会支持的作用[J]. 心理发展与教育, 2020(5): 605-614. |

| [20] |

张瑞平, 王亚兵. 河南省平顶山市农村中小学生同伴侵害、心理韧性与抑郁倾向的关系[J]. 医学与社会, 2022(9): 100-104,121. |

| [21] |

张骞. 遵从抑或濡染?班级同伴网络视角下的心理健康研究[J]. 社会, 2023(1): 203-240. DOI:10.3969/j.issn.1004-8804.2023.01.008 |

| [22] |

SCHWARTZ-METTE R A, SHANKMAN J, DUEWEKE A R, et al. Relations of friendship experiences with depressive symptoms and loneliness in childhood and adolescence: a meta-analytic review[J]. Psychological bulletin, 2020, 146(8): 664. DOI:10.1037/bul0000239 |

| [23] |

邵丹, 林婉清, 杨惠, 等. 2005—2017年留守儿童心理健康研究热点知识图谱[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2018(6): 142-147. |

| [24] |

陆芳. 农村留守儿童同伴关系与心理安全感关系及教育应对[J]. 当代青年研究, 2019(6): 78-84. |

| [25] |

崔雪梅, 孟业清, 王甲娜. 师生互动风格对留守儿童抑郁焦虑的影响[J]. 中国卫生统计, 2019(3): 397-399. |

| [26] |

FAN X, LU M. Testing the effect of perceived social support on left-behind children’s mental well-being in mainland China: the mediation role of resilience[J]. Children and youth services review, 2020, 109(2): 104695. DOI:10.1016/j.childyouth.2019.104695 |

| [27] |

刘珂言. 留守儿童心理健康问题的争论及网络心理咨询的适用性[J]. 心理学进展, 2023(2): 545-551. |

| [28] |

高树玲, 陈高凌. 多重创伤经历与绝望感对农村留守与非留守儿童抑郁的影响[J]. 湖北社会科学, 2022(12): 64-72. DOI:10.3969/j.issn.1003-8477.2022.12.007 |

| [29] |

张筱竹. 农村留守儿童身心健康研究[D]. 成都:西南财经大学, 2021:83-113.

|

| [30] |

李浩然, 孟群英. 对留守儿童心理健康研究的元分析[J]. 中国健康心理学杂志, 2012(1): 77-79. |

| [31] |

李世玲, 甘世伟, 曾毅文, 等. 重庆市永川区小学留守与非留守儿童心理健康状况的对照研究[J]. 重庆医学, 2016(10): 1357-1359. DOI:10.3969/j.issn.1671-8348.2016.10.019 |

| [32] |

王鑫强, 霍俊妤, 张大均, 等. 农村留守与非留守儿童的心理健康、虐待经历比较及其关系研究——基于两维四象心理健康结构的分析与对策建议[J]. 中国特殊教育, 2018(1): 58-64. DOI:10.3969/j.issn.1007-3728.2018.01.011 |

| [33] |

LEWINSOHN P M, JOINER JR T E, ROHDE P. Evaluation of cognitive diathesis-stress models in predicting major depressive disorder in adolescents[J]. Journal of abnormal psychology, 2001, 110(2): 203. DOI:10.1037/0021-843X.110.2.203 |

| [34] |

王振宏, 王笑笑, 李彩娜. 儿童发展的不同环境敏感性: 理论与实证[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2020(4): 36-47. |

| [35] |

SWEARER S M, HYMEL S. Understanding the psychology of bullying: moving toward a social-ecological diathesis–stress model[J]. American psychologist, 2015, 70(4): 344-353. DOI:10.1037/a0038929 |

| [36] |

ZHANG R, LUO Y, JIANG Y, et al. Parental emotional neglect and depression among adolescents in China: a moderated mediation model[J]. Current psychology, 2024, 43(25): 1-12.

|

| [37] |

CLARK L A, WATSON D. Tripartite model of anxiety and depression: psychometric evidence and taxonomic implications[J]. Journal of abnormal psychology, 1991, 100(3): 316-336. DOI:10.1037/0021-843X.100.3.316 |

| [38] |

ANDERSON E R, HOPE D A. A review of the tripartite model for understanding the link between anxiety and depression in youth[J]. Clinical psychology review, 2008, 28(2): 275-287. DOI:10.1016/j.cpr.2007.05.004 |

| [39] |

邹泓, 屈智勇, 叶苑. 中小学生的师生关系与其学校适应[J]. 心理发展与教育, 2007(4): 77-82. DOI:10.3969/j.issn.1001-4918.2007.04.014 |

| [40] |

郭伯良. 班级气氛对农村儿童社会行为及其与学校适应关系的影响[D]. 香港: 香港中文大学, 2004:184-185.

|

| [41] |

LOVIBOND P F, LOVIBOND S H. The structure of negative emotional states: comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the beck depression and anxiety inventories[J]. Behaviour research and therapy, 1995, 33(3): 335-343. DOI:10.1016/0005-7967(94)00075-U |

| [42] |

魏军艳, 卢宁. 初中生自我概念和同伴关系对校园欺凌行为的影响[J]. 心理学进展, 2023(3): 709-719. |

| [43] |

袁勇贵, 张心保, 吴爱勤. 焦虑和抑郁三种理论模式的研究进 展[J].中华精神科杂志, 2001(1):55-57.

|

| [44] |

向伟, 肖汉仕. 家庭功能对农村留守儿童情绪健康的影响效应[J]. 湖南农业大学学报(社会科学版), 2018(6): 43-48. |

| [45] |

倪凤琨. 农村留守儿童学校疏离感研究[J]. 教育理论与实践, 2016(14): 12-14. |

| [46] |

DUAN W, YU X, TANG X. “Humor ABC” program: specific strength intervention in facilitating the positive development of left-behind children[J]. Journal of happiness studies, 2023, 24(4): 1605-1624. DOI:10.1007/s10902-023-00653-3 |

| [47] |

CHEN Y, WANG L, ZHAO J. Peer relationship profiles in rural Chinese adolescents: longitudinal relations with subjective well-being[J]. Journal of health psychology, 2021, 26(11): 1803-1820. DOI:10.1177/1359105319888278 |

| [48] |

NIU G, CHAI H, LI Z, et al. Online parent-child communication and left-behind children’s subjective well-being: the effects of parent-child relationship and gratitude[J]. Child Indicators research, 2020, 13(6): 967-980. DOI:10.1007/s12187-019-09657-z |

| [49] |

殷飞, 缪建东. 建构高质量的家庭教育实践体系——校家社协同育人的困境与突破[J]. 教育发展研究, 2023(6): 26-34. DOI:10.3969/j.issn.1008-3855.2023.06.006 |

| [50] |

民政部,中央网信办,最高人民法院,等.农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动方案[EB/OL]. [2024-08-15]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1779/202407/t20240726_1142853.html.

|

| [51] |

孙晓红, 杜娇阳, 李琼. 合作共育与跨界整合: 美国家校社协同育人的教师教育理念与实践[J]. 外国教育研究, 2023(2): 21-36. |

2025, Vol. 25

2025, Vol. 25