2. 广东医科大学外国语学院,广东 东莞,523808

基金课题

- 国家社会科学基金一般项目“社会工作介入城市社区智能居家照护的循证实践研究”(22BSH159);教育部人文社会科学研究青年基金项目“循证社会工作介入养老机器人居家照护实践模式研究” (21YJC840039);广东省本科高校教学质量与教学改革工程建设项目“广东工业大学—广州市政务服务数据管理局社会实践教学基地”(粤教高函〔2024〕9号)。

作者简介

- 朱媛媛(1983— ),女,汉族,副教授,博士;主要研究方向:社会工作与基层治理研究,数字社会工作研究等.

通讯作者

- 唐思威(1999— ),男,汉族,助理社工师,硕士;主要研究方向:社区社会工作,医务社会工作等;Email:3112267181@qq.com。.

文章历史

- 收稿日期:2024-08-30

2. 广东医科大学外国语学院,广东 东莞,523808

2. School of foreign languages, Guangdong Medical University, Dongguan, Guangdong, 523808, China

当前,世界百年未有之大变局正在全方位、深层次加速演进。一方面,传统技术与生产模式所带来的经济增长动能逐渐趋弱,以人工智能、新一代信息技术、生物技术等为特征的新一轮科技革命和产业变革在全球酝酿兴起,为世界经济发展注入了新动能。另一方面,经济全球化与贸易全球化遭遇“逆风逆流”,保护主义、单边主义抬头,只有牢牢把握关键技术、发展先进生产力,才能在激烈的国际竞争中赢得发展主动权。新质生产力是以创新为主导作用的先进生产力质态,其所带来的生产力飞跃与迭代是人类社会发展的必然选择。新质生产力的提出,不仅丰富和发展了马克思主义生产力理论,更为我国社会各领域高质量发展提供了重要依据和科学指引。纵观历次工业革命所带来的生产力跃迁,由颠覆性技术创造的新产业、新业态都会产生对新型劳动者的迫切需求,并形成一系列人才创新改革。一方面,各领域如何推动从业人员拥抱新质生产力所带来的技术、生产方式创新,成为必须回答的问题。另一方面,如何适应新质生产力所带来的产业升级衍生出的人类社会与自然环境变化,已然成为国家发展必须考虑与权衡的重要内容。

社会工作作为一门实践中的学科与职业,在解决社会矛盾与推动社会和谐发展上具有重要作用。在历次生产力跃迁中,社会工作一直在主动拥抱新技术带来的变革,解决由其衍生出的环境污染、社会原子化、文化异化等问题,致力于以一种相对温和及人文的方式来接纳与适应生产力的高速发展。显然,在新质生产力的推动下,新一轮生产力飞跃已初现端倪。随着社会生产力整体跃迁,社会工作出现了以数字实践为代表的专业新格局。以此为契机,我国社会工作专业实践的核心载体“新本土社工人才队伍建设”迎来了新一轮本土化创新与深化。这意味着在新的经济社会条件下,科技与人文交叉实践的社会工作专业发展获得了新的机遇,但同样也面临着AI替代、技术适应等一系列挑战。

党的二十大报告提出“中国式现代化”的重要命题[1],新时代社会工作的发展以此为指导,进一步推动社会工作新本土化发展,在社工人才队伍高质量建设中助力民生问题的解决。这意味着新本土社工人才队伍建设如何抓住技术与生产力跃迁带来的机遇,回应新一轮时代需求及挑战,实现对新质生产力的专业反哺,既是国家和社会对社会工作的要求,也是社会工作自我发展的要求。基于此,笔者尝试回归新质生产力的底层逻辑,运用数智科技导向的新发展视角,探讨新质生产力与新本土社工人才队伍建设之间存在的耦合机理,并结合实践的现实规律,进一步明晰在新质生产力发展的背景下,新时代社会工作发展与人才队伍建设的对策与路径,以期抓住时代机遇,培力新本土社工人才队伍高质量建设,并为面对新质生产力带来的挑战(如人才培养、行业适应和技术替代等)提供思路建议与实践方向。

二、研究现状2023年9月,习近平总书记在黑龙江省考察调研期间首次提出“新质生产力”[2],随后指出“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”[3],引发学界高度重视与关注。

(一)新质生产力的概念探索与价值阐述

对于新质生产力的概念探索,已有研究从理论层面阐述其哲理渊源。一是从马克思政治经济学维度,强调新质生产力是属于马克思主义生产力的范畴,是在生产力构成要素的质的不断提升过程中,呈现出的更为先进的生产力形式[4],也是中国特色社会主义实践的本土化理论成果。二是从发展经济学维度,通过对前三次工业革命技术所带来的生产力飞跃的梳理[5],强调生产力与科技革命、产业组织形态等之间的理论关联。[6]在理论回顾的基础上,学界对新质生产力的内涵进行了系统思考与整体延伸。有学者将新质生产力的发展视为一个吐故纳新的过程[7],也有学者系统地从“新”“质”“力”三点进行探讨,认为“新”体现为新技术、新经济、新业态,“质”体现为技术升级所带来的质量、品质与潜质[8],“力”则表现为从热力、电力、网力到算力的升级。[9]此外,也有学者从“新质”与“生产力”两个维度来分析新质生产力的内涵概念,并基于马克思关于生产力的定义,指出“新质”是与“旧质”相对的概念,是当前物质生产力、精神生产力与社会进步等多维度协调一致的突破,具有重要的时代价值。[10]总的来说,学界公认新质生产力的显著特点在于科技创新,其本质就是以算力为代表的新质态的生产力。[11]

发展新质生产力对于发展马克思关于生产力的学说与未来实际产业进化具有重要的理论与实践价值。在理论价值维度上,一方面,新质生产力的提出丰富和发展了马克思主义生产力理论,是马克思主义的最新理论成果。[12]另一方面,新质生产力是马克思主义中国化过程中构建中国特色社会主义政治经济话语体系的重要探索,提高与更新了当前实践对于生产力的战略定位,是中国理论话语自信与自觉的重要体现。[13]在实践价值维度上,我国当前正面临世界百年未有之大变局。国内的生产力发展环境面临深刻转型,高质量发展成为新的时代主题。同时,国际竞争愈发激烈,新一轮科技革命和产业变革在全球酝酿兴起。在此背景下,新质生产力的提出不仅能够推动我国产业迭代升级,提高社会整体的劳动生产率和全要素生产率,实现高质量发展[14],而且在解决国际贸易争端、突破技术封锁等方面具有重要价值。[15]

(二)新质生产力中的社工人才定位

新质生产力是回应我国高质量发展的重要探索,究其根本在于新质生产力属于生产力范畴中更高级的样态,表现为生产力新一轮的能级跃迁与全要素提升。劳动为生产力的实质内容,马克思在《资本论》中指出:“劳动过程的简单要素是有目的的活动或劳动本身、劳动对象和劳动资料。”[16]质言之,劳动过程的三要素就是构成生产力的三个基本要素,三要素中的劳动者即人力,是生产力中最活跃、最具能动性和创造性的要素。[17]随着科技的进步与发展,创新成果不断融入生产力诸基本要素中,生产力表现为更高级的样态即新质生产力,与之相应的其他基本要素也被赋予了新的内涵。就劳动者而言,与新质生产力相匹配的不再是传统生产力中从事简单重复劳动的普通劳动者,而是能创造和利用新质生产力,以脑力、算力运用为特征的新型战略型人才。[18]

当前以人才为核心的新质生产力劳动力要素,通过颠覆性科学技术的发展,实现了劳动资料改进与内生劳动力素质更新,在新一轮的生产力跃迁过程中发挥着更为活跃、更具能动性和创造性的作用,成为推动新质生产力发展的关键因素和主体力量。申言之,新质生产力是以科技创新为核心驱动的生产力,是由人才起主导引领作用的新样态生产力,其核心引擎是人才创新。[19]在马克思主义的社会观中,社会经济的高质量发展离不开上层建筑的共同飞跃。作为现代社会的重要制度角色,社会工作者在促进社会治理效能提升、推进国家治理体系和治理能力现代化方面具有“天然的”亲和性,是上层建筑中有关社会治理与民生保障的重要角色。[20]已有研究显示,社会工作在落实社会救助、增进民生福祉、助力共同富裕、参与乡村振兴、推动城镇化中的社会适应与社会融合、促进基层社会治理、提供公共服务等方面发挥了积极作用,并通过保障社会稳定、提升治理效能等来反哺社会生产力高质量发展。[21]基于此,在当前生产力新一轮迭代升级的背景下,社工人才队伍建设不仅是新质生产力高速发展的稳定器,亦是以新质生产力实现社会高质量发展的重要锚点。

(三)新质生产力与新本土社工人才队伍建设

作为一项意义重大又相对复杂的系统工程,社工人才队伍建设包括社会工作者队伍建设、社会工作岗位以及教学与研究体系建设等多个重要方面。当前学界关于社工人才队伍建设的研究主要分为两类。一类主要围绕专业人才发展的现状与机制体制建设展开研究,如有关社工专业人才队伍建设的问题[22]、社工人才流动性的讨论[23]、社工人才数字能力建设[24]等。另一类则聚焦于实务领域的专项人才研究,如乡镇(街道)社工站人才队伍建设、禁毒社工人才队伍建设、乡村振兴的本土农村社工人才队伍建设[25]等。随着中央社会工作部的设立,有关新时代社工人才队伍建设、新形势下社会工作专业人才定位等问题的研究成为学界的新热点。其中,既有宏观层面关于新时代中国社会主要矛盾转变下新本土社会工作定位的研究[26],又有针对微观服务领域社会工作专业人才培养路径与建设架构的本土化探究。[27]特别是在当前新质生产力高速发展的背景下,社会工作领域亦出现了以数智科技为代表、以科技伦理为特征的新样态实践研究[28],并且整体呈现出创新理论体系化研究和学理化阐述的学术态势,在为新本土社工人才队伍建设带来新机遇的同时,也对其提出了新要求。鉴于此,在新的发展阶段,面对新的要求和任务,新本土社工人才队伍建设研究既要彰显其在重要领域服务实践过程的深耕成效,更要进入新的服务领域,面对复杂现实不断提升自身的导向能力。

新质生产力具有丰富的基本内涵,其本身是一个系统命题,通过发展新质生产力来推动高质量发展更是一个复杂的系统工程。当前,学者们多从战略高度和宏观层面对新质生产力进行集中研究,而中观和微观层面的研究,尤其是对各学科、各行业通过发展新质生产力来推动自身高质量发展的研究偏少。通过梳理近二十年来关于社工人才队伍建设研究的文献,可以发现这一议题的关注度正逐步提升,其整体演进脉络呈现出从队伍建设总体规划到专业人才培养模式的聚焦,研究关键词也从“社会事业”“和谐社会”“人才队伍建设规划”转变为“专业人才培养”“人才培育体系”“本土社工人才发展”等。[29]上述趋势表明学界对宏大队伍整体建设的研究正逐步聚焦到被实践所需的人才培育视域,这亦是本文研究新本土社工人才队伍建设的基调。即系统把握“新质生产力”这一时代和改革命题,围绕新本土社工人才培育的对策与路径进行研究,建立基础和前沿研究的长效支撑和激励机制,进而深入探究新本土社工人才队伍高质量建设的经验及由此给未来新质生产力发展带来的启示。

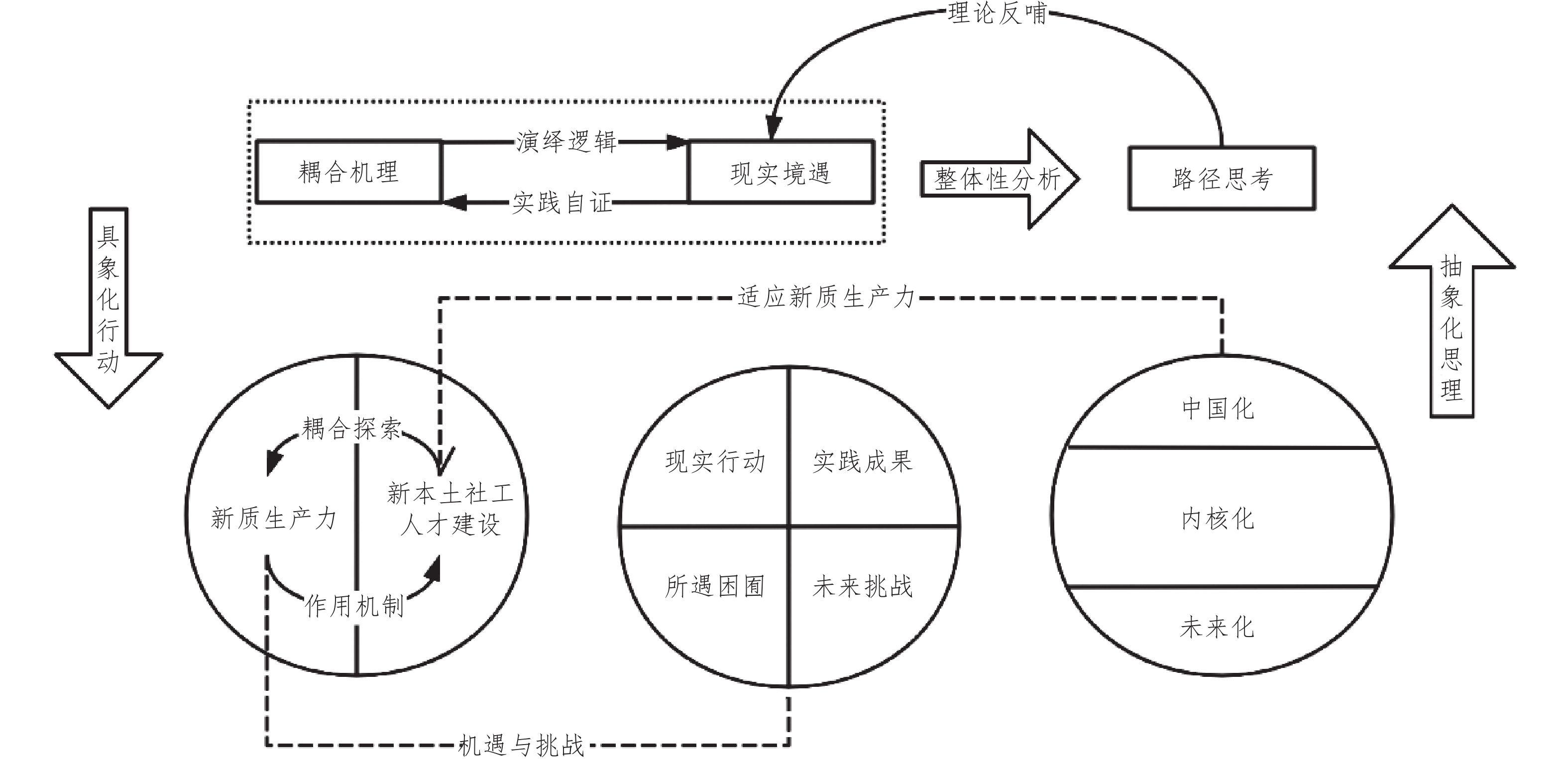

如前所述,尽管现有研究对社工专业人才数智能力提升、科技伦理落地以及技术手段更新等具体建设内容做了初步探索,但对新质生产力在新本土社工人才队伍建设中所发挥作用的整体性分析仍有所欠缺。因此,本文拟在新质生产力发展视域下探讨三个问题:一是新质生产力与新本土社工人才队伍建设存在何种关联;二是在新质生产力实践过程中,新本土社工人才队伍建设何以可为;三是有关新质生产力培力新本土社工人才队伍建设的路径思考。即通过辨析新质生产力与新本土社工人才队伍建设的耦合机理,结合现实规律探讨社工人才队伍建设在行动实践中的困境与挑战,并借鉴其他行业的成功经验,以期获得有关新质生产力培力新本土社工人才队伍高质量建设的系统观视角,实现对现实情景的理论反哺(见图1),进而推进新质生产力研究走深走实,以形成较为完备的新本土社会工作理论研究体系。

|

图 1 本文研究的技术路线 |

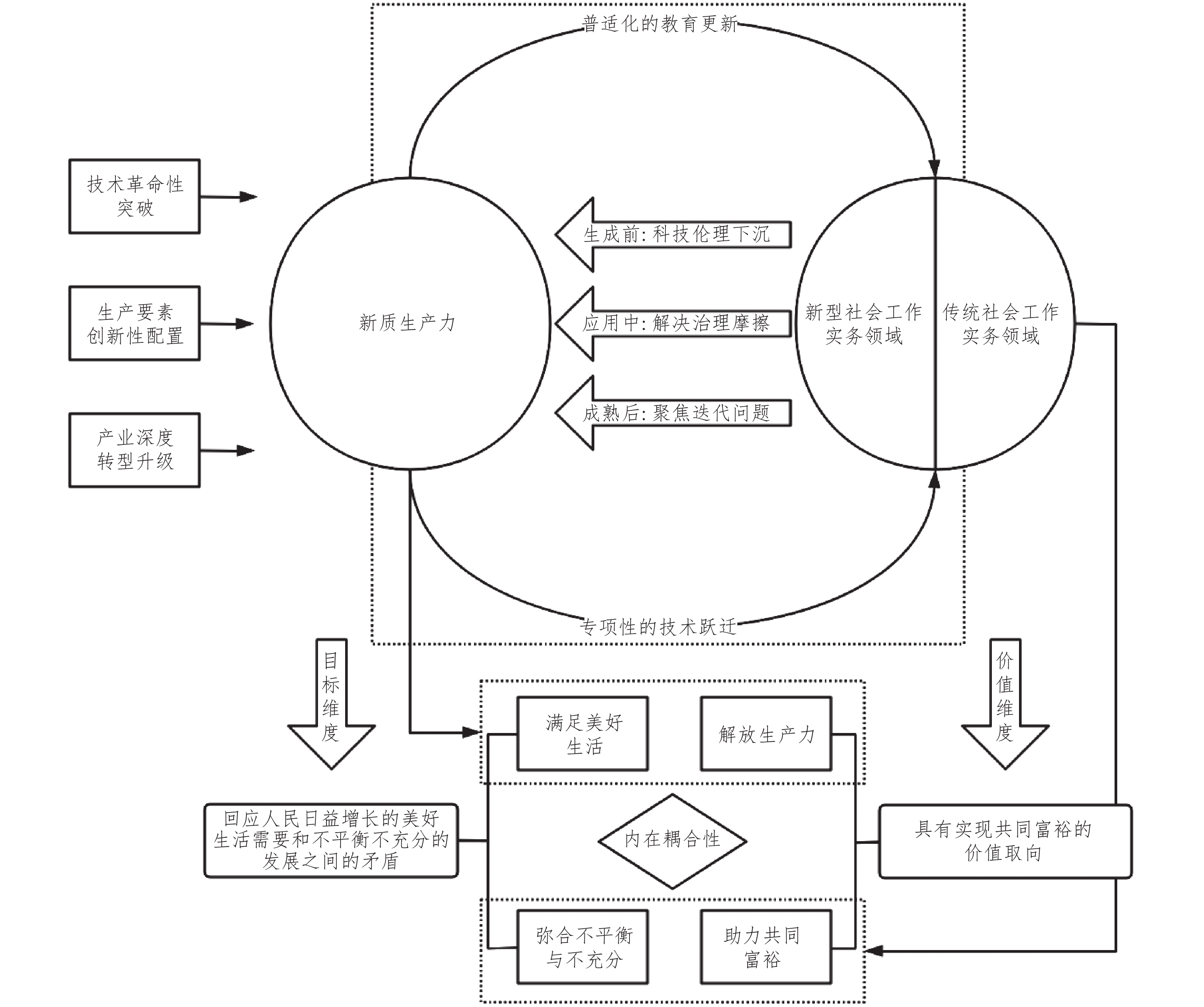

新质生产力的提出与实践给新时代社工人才队伍建设提供了新的发展视角与实践思路,同时通过对新本土社工人才队伍建设的迭代升级,能够更好地满足由新质生产力所带来的时代之需,双方呈现出一种双向赋能的良性耦合态势(见图2)。

|

图 2 新质生产力与新本土社工人才队伍建设耦合机理 |

(一)教育更新与技术跃迁:新质生产力驱动社工人才队伍建设升级

新质生产力有别于过去传统的生产力规范,是以创新为特征、以算力为代表的新质态生产力。作为以先进生产力为本质的新阶段产物,新质生产力集中于大数据开发、人工智能技术、生命科学等科技前沿领域,形态上具有生产体系数字化、产业发展融合化、复杂技术交叉化、多链协同网络化、生产过程绿色化等特征。[30]新质生产力的实践演变将进一步推动各产业的技术迭代与底层逻辑重组,使产业发展与体系重塑处于持续的动态演进过程中,并以圈层涟漪的推动方式完成对传统产业的升级。社会工作是以人力为导向的专业与职业,在其整体行业蜕变的动态过程中,势必受到新质生产力对其教育体系、服务内容、技术手段、工作伦理等多方面的影响,并通过社会工作专业的自适应机制,产出与之配套的人才培育体系,满足社会发展需要,推动社工人才供给结构优化,具体体现在两个方面。

一是普适化教育更新带来的社工人才队伍优化。新质生产力是指导高质量发展的实践坐标,社会工作教育的发展方向势必由动态化的生产力变更所决定。新质生产力的发展要求和战略定位,既从宏观上影响社会工作教育高质量发展的中国图景与改革路向,又从微观上作用于专业教育体系中的社工人才供给结构和人才培养方式。具体来看,新质生产力推动社会整体发展,引导人才市场需求不断更新。随着社会工作新领域的出现,高校社会工作教育需要从普适化教育向特色化创新型教育转型,通过调整专业定位、优化课程设置、创新人才培养模式,不断深化新本土社工人才队伍的体系建设,推进新时代社会工作教育高质量发展。

二是专项性技术跃迁带来的社工人才技能迭代。新质生产力是新发展阶段国家高质量发展的重要驱动力,在驱动整体经济持续增长与产业结构转型升级之时,通常会伴随着社会工作新技术的大量涌现与新服务业态的实践落地。如通过使用大数据与区块链,帮助社会工作者在服务初期进行更为精准的信息收集、分析和管理,从而实现靶向服务对接;再如在教育教学领域,运用虚拟仿真技术,模拟实际场景,体验现实服务效果。技术迭代引发一线实务工作方法更新,在现代技术工具的辅助下,社会工作专业服务水平亦可显著提升。整体来看,新质生产力通过高精尖技术不断影响实务领域,逐步生发出社会工作教育、实践、研究等多维度专项技术的迭代升级。这意味着在行业竞争机制与教育评估体系的双重驱动下,社会工作专业从校内教育到校外实践的全过程培养流程实现了系统化转型与升级,并不断培育出具备交叉学科知识与高水平服务能力的新时代社会工作者,以推进新本土社工人才供给结构的持续优化。

(二)减震、治理与预防:社工人才队伍建设支撑新质生产力有力发展

劳动生产力是随着科技进步而不断发展的,生产力的质量、效能和形态等要素在新质生产力推动的技术升级过程中进行着自我革命与自我创生。[31]在此过程中,社会不应只关注技术体系内部的协调与跃迁,更需要关注生产力跃迁与技术滥用可能导致的自然或社会体系危机,通过提前预防与风险识别来保持整体技术体系与社会体系、自然生态体系之间的和谐发展。社会工作起源于首次工业革命所引致的失业、贫穷问题,具有先天的社会发展与整体和谐的价值取向,较好地回应了社区与弱势群体的需求。近年来,社会工作逐渐拓展出多元新形态服务内容,专注于解决技术与工业发展所带来的新问题。社会工作所具备的价值基调与服务阈值能较好地满足新质生产力发展中的人文需求,应对新质生产力技术跃迁中的新挑战,助力新质生产力推动国家高质量发展。在具体实践中,社会工作在技术实践的不同阶段亦应聚焦不同问题,以更好地反哺新质生产力,实现与之匹配的双向赋能。

一是在技术开发前,强化科技伦理与科技创新底层逻辑的关联,减少新技术引发的适应性震荡。科技伦理是开展科学研究、技术开发等科技活动需要遵循的价值理念和行为规范。科技伦理与科技创新的底层逻辑脱钩会引发人文危机,如在数智时代,技术迭代导致老年群体社会离群与话语丧失。因此在技术开发前的试点环节,应通过专业培训、队伍建设,培养出一批对科研伦理具有高敏感度的新时代社会工作者。他们可依托原有的基层服务反馈机制与社会行动研究,通过与开发者、应用商的三方会谈,强化科技伦理与科技创新底层逻辑的关联,实现社工专业人才队伍建设的新本土化。

二是在技术应用中,应对生产力跃迁所导致的社会问题和治理挑战。生产力跃迁所带来的衍生问题一直被社会工作所关注,如技术变革带来的环境问题等。区别于民间自发行动的无组织与分散性,社会工作往往能以更柔和的方式和更润滑的技术进入社群以匹配基层需求,并通过社会工作者的服务实践来实现基层治理目标,如应对基层治理中数字化转型带来的数字鸿沟、算法歧视、隐私泄露等科技伦理挑战。

三是在技术成熟后,通过提前预判与干预性行动演练,介入科技进步带来的“迭代问题”。随着生产力跃迁,相关社会问题也在迭代与变化,原有的劳资福利、个人自由与权力边界等问题均需要重新界定。在此过程中,社会工作者通过实践维度的自我建设与认知更新,从困境群体出发,挖掘其潜在需求,更好、更贴切地回应基层诉求,并通过预防性治理的方式来构建社会危机防火墙,实现新质生产力发展进程中技术进步与社会稳定的平衡。

(三)发展新质生产力与建设新本土社工人才队伍具有一致性

一是在目标实现维度上,发展新质生产力与建设新本土社工人才队伍具有一致性,两者皆是对现实需求与问题的回应。我国进入新发展阶段后,社会主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人民一方面对于构建美好生活有了更高水平、更高标准的生活质量要求,另一方面现实社会中不平衡不充分的发展仍然制约着美好生活的实现。新质生产力通过科技迭代升级与全要素生产率大幅提升,满足人们对于更高生活质量的追求。此外,新质生产力能够突破传统生产要素限制,充分发挥科技创新优势,推动城乡融合和区域协调发展,加快构建优势互补、高质量发展的区域经济格局,弥合不平衡不充分的发展现状,推动社会经济高质量发展。[32]社会工作则是通过培育新时代新型专业人才,增强社工人才的实操能力与服务技巧,满足新时代人民追求美好生活的需求,在农村社会工作、社区社会工作等一线实践中,链接多方资源,挖掘本土优势,帮扶弱势群体。

二是在价值追求维度上,发展新质生产力与建设新本土社工人才队伍具有一致性。首先,概念是时代问题意识的能动反映,也是社会体制的实践表征。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,是回应新时代社会发展的重要理论概念指引。[33]发展新质生产力是解放生产力、追求共同富裕的必然结果,其价值内核是人民取向与共同实现取向。其次,我国本土社会工作实践在参与共同富裕相关的社会救助、脱贫攻坚、乡村振兴等方面具有较长历史[34],并且新本土社工人才培育以共同社会实现为价值基底,这与新质生产力所追求的全社会高质量发展和共同富裕不谋而合,二者具有较强一致性。最后,自2023年中央社会工作部成立以来,中国特色社会工作加快发展,信访社会工作、党建社会工作的重要性愈发明显,其整体的人民取向与共同实现取向与新质生产力的价值内核具有高度一致性。

四、现实境遇:专业发展的需求驱动与行动实践的挑战诚如前文所述,新本土社工人才队伍建设与新质生产力具有共同的价值内核,彼此双向赋能可以实现高质量发展目标,并不断推动新一轮社工人才队伍建设的改革探索与实践创新。在大社会工作背景下,社会工作本土化发展和新本土理论与实践研究,引发了理论界与实务界关于新本土社工人才队伍建设的一系列研讨,并取得了一定的成果,但在行动实践的过程中,仍面临技术应用场景单一、实践逻辑偏离等现实挑战。

(一)专业发展需求驱动下社工人才队伍建设主动配合新质生产力发展

社会工作专业对社会问题与需求具有高度敏感性。近二十年来,社会工作蓬勃发展,不仅在人员数量和组织规模上大幅增长,而且在服务范围和实务内容上也得到了极大拓展,除了传统的儿童青少年、老年人、残疾人及妇女等领域外,还涉及医务、学校、企业、禁毒、司法及社会救助等领域。[35]随着服务内容与领域的拓展,社会工作的人才培育方式、机制与过程出现变动,由过往的单一维度培养走向跨专业、跨领域的交叉融合式培育,专精型、复合型等高层次社工人才不断涌现,本土社会工作教育体系也在不断变革和完善。随着我国进入新时代,本土社工人才队伍建设定位也有了新的方向。2023年3月,中央社会工作部成立,新形势下党领导的社会工作队伍建设定位于国家治理高度。2024年7月,《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》明确提出“健全社会工作体制机制,加强党建引领基层治理,加强社会工作者队伍建设,推动志愿服务体系建设。”[36]申言之,新本土社工人才队伍建设必然与当今中国发展的时代需求紧密贴合。

经济基础决定上层建筑,生产力发展现状亦促发着各类社会需求。我国社工人才队伍建设对新时代的需求回应,其本质是对以新质生产力为内在要求和重要着力点的社会工作高质量发展的回应。基于此,为实现高质量发展,更好地服务社会与民众,新时代社会工作必须亦必然驱动人才队伍建设改革。其一是对社工人才培育体系的改革,出现了以数字技术运用为特征、强调精准性与高效性的数字社会工作等维度的人才培育模式。[37]通过运用新技术与新方法,改进专业人才培育体系,以实现社会工作服务效率的快速提升,满足由智能技术推动而产生的新需求。其二是对新领域社会工作专业人才的培育,目的是更好地回应社会大众对情理法逻辑的理解与认识,以及对新技术引发矛盾的预防与化解。总之,在内生力的驱动下,生产力的潜能得到进一步挖掘,同时生产力发展促使社会需求呈现出更加多样化与复杂化的态势,这推动了社会工作专业不断探索更契合当今时代发展的新本土专业人才队伍建设。

(二)社工人才队伍本土化建设实践中多元复合的现实挑战

新质生产力的提出是基于当前我国社会形态发展实际、面向新生产方式和未来产业形态作出的战略部署和路径安排,代表的是社会生产力的能级跃迁。[38]在新质生产力驱动下,各行各业的生产力潜能得到进一步激发,并带动其从传统业态到新业态的逐步转变。在社会整体飞跃发展的时代背景下,为进一步提升服务水平,我国社会工作专业人才在培养模式和培育机制方面进行了一系列改革创新,并取得了一定的成果。但目前人才队伍建设的实践仍面临多元复合的现实挑战,阻碍了新时代社会工作的高质量发展。

一是队伍建设目标与队伍建设内容脱轨。近年来,科技发展的驱动力在各行各业的作用愈发凸显,社会工作行业也不例外,其不断将科技与专业人才培育融汇发展,尝试探索新时代创新型社会工作数智人才培育模式。然而,在具体的培育环节与培养内容设定上,仍是以社会工作传统教育教学内容为主,仅在培养过程中加入了某门数字课程或设定了某类有关智能化服务的实习方向,造成培育过程断层、培养内容碎片化等现象,导致实际培育效果与预期培育目标差距甚大,设定的初始培育目标与实际培育内容脱节。因而,整体培育过程并未形成完整性与系统性闭环,导致所谓的人才培养创新模式演变成“新瓶装旧酒”的假象。

二是人才队伍建设资源支撑不足。培育新型社会工作本土人才队伍,需要整合和链接一系列物质与非物质资源,这意味着人力、财力、物力的大量投入。然而,社会工作的学科定位处于相对弱势,很难获得足够的新质生产力发展所急需的规模性资源支撑。此外,由于社会工作服务的长期性与复杂性,其在人才培育及后续投入实践中,较难产出短期效益,导致社会整体资源配置更倾向于高产出、时效性显著、成果密集型的学科领域。因此,我国社会工作本土人才培育普遍存在资源有限、支撑不足等问题,造成人才培育质量不高、竞争力受损等后果。

三是新本土专业人才定位模糊。社会工作在我国教育体系建设过程中较大规模地借鉴了西方经验,不论是核心课程的设置,还是实习、实践的安排,均蕴含了来自西方的社会背景假设与价值伦理内核,这使得我国社工人才培育的定位与本土情境存在差异。新质生产力是基于我国社会发展现状与中华民族精神内核的新探索与新概念,在其驱动下社会生产力潜能得到巨大激发,与之对应的社会现实也在发生巨大变化。为了适应新质生产力全要素发展与中国特色社会治理的需求,构建具有中国特色的社工人才培育体系已迫在眉睫。

五、培育路径:面向新质生产力的新本土社工人才队伍高质量建设全面建设社会主义现代化国家,全面推进中华民族伟大复兴,关键在人才。社会工作要充分发挥专业优势,拥抱新质生产力,以发展的眼光完善社工人才队伍培育机制体制,加快构建以中华民族伟大复兴为目标,以新质生产力为内核,以“社会工作+数智”为要点的新本土社工人才培育机制。

(一)使命性站位:确立以中华民族伟大复兴为目标的培育定位

面向新质生产力的社工人才培育实际上是面向中华民族伟大复兴的新型社工人才队伍建设。这就要求当前培育本土社工人才队伍要有更高的政治站位,要明确本土社工人才培育定位,以更高的政治站位指导专业整体发展,回归教育本真。质言之,培育中国本土社工人才本质上是培育党所需要的新型社会治理人才,通过发挥社会工作专业优势,满足新质生产力所产生的新型社会需求,从而助力中华民族伟大复兴的实现。中央社会工作部的成立明确了党领导社工人才队伍建设的形式和培育定位,即明确了以党的领导为核心、以中华民族伟大复兴为目标的新型人才培养方案。这就要求中国本土社工人才培育建设,首先应将社会工作发展融入党的建设与中华民族伟大复兴的框架之中,通过开设社会工作本土理论课程,传达培育目标与期待,树立正确育人方向。其次,大力研发党建社会工作系列课程与教材,总结党建社会工作发展经验,主动协同党建引领人才建设,深化社会工作专业的红色底蕴。最后,进一步扎根本土,在案例教授过程中增添本土化情境,如熟人社会、协同治理、乡村振兴等内容,不断更新和完善培养方案,以回应新型社会需求,同时结合信访社会工作、数字社会工作等前沿领域,回应本土性与时代性问题,推动人才全要素提质增效,以高站位形成社会工作本土培育新优势。

(二)中心化变革:构建以新质生产力为内核的建设机制

新质生产力是由创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。[39]这意味着新质生产力的产生是以颠覆性和前沿性技术催生的新产业为载体,以数字技术为内核的一次生产力的全要素能级跃迁,在跃迁过程中最为显著的变化是生产方式与工具的迭代升级。新一代以人工智能为基础的生产技术手段与工具将实现人类从人力、畜力到蒸汽动力,从蒸汽动力到电力再到算力的第三次飞跃。因此,应构建以新质生产力为内核的新型社工人才培育机制,通过融入新质生产力带来的先进要素,进行系统化的深度变革。新时代社会工作要面向新质生产力,面向未来,弥合人才培育情景中的目标与内容脱轨问题,通过深度融合与嵌入新兴技术,常态化更新培育内容,提升整体培育成效。

一是深度嵌合新技术与新智能,深化培育内容数智化转型。面对新质生产力对经济社会发展提出的新要求,社工人才培育要深化以数字技术为特征的范式变革,设计出一批与新技术相结合的专业核心教材,如“数字社会工作” “AI技术的社会服务运用” “智慧健康养老”等以技术服务为主题的专业教材,激发社会工作服务的“新质生产力”。同时,将人工智能等新技术赋能社会工作教学课堂,聚焦国际前沿,着力化解社工人才培育与产出的供需矛盾,形成与新质生产力快速发展相匹配的专业培养方案与教育供给方式,实现培育目标与内容的接轨。二是构建新质要素培育方式,激活共享情景、数字平台与虚拟实验室三大优势。社会工作是一个极其强调专业实践的应用型学科,但在专业设置中,学生实习实践时长总体占比不多。面对新趋势,社会工作应主动利用数智技术来更新培育方式,通过统筹线上线下共享情景、开发社会工作数字实训平台、建设虚拟仿真社会工作实验室,打造以新质生产力为内核的社会工作新型培育模式,重塑学习形态,扭转当前“重理论轻实务”的教育现状。三是及时更新知识框架,实现全方位的培育优化。教育工具作为静态的实施培育手段,其成效很大一部分来自于使用者的主观能动性。因此,在调整与变革整体培育工具的过程中,需要持续性、动态化更新传统知识体系。应通过专业培训、专家督导等形式,定期更新社会工作从业者的专业知识体系,同时在高校积极推动“人工智能+社会工作课程群”教育教学改革,以增进智能技术与教育教学的深度融合,提高社会工作专业的培育成效。

(三)互嵌式赋能:探索以“社会工作+数智”为要点的实践道路

更高素质的劳动者是新质生产力的第一要素。人是生产力中最活跃、最具决定意义的因素,新质生产力对劳动者的知识和技能提出了更高要求。[40]具言之,在建设以新质生产力为要点的新发展阶段,需要培育一批创新型与应用型人才,尤其是培育社会工作者这类需要将人与社群作为服务主体的治理型人才,更应加强制度的顶层设计,积极探索“社会工作+数智”这一新型培育道路。有别于聚焦某一现实群体或问题的传统社会工作实务领域,“社会工作+数智”是在以数智技术赋能社会工作实务基础上实现的从现实到数字的转型,是因应数字人权需要而对数字技术进行的人文赋能。这意味着新时代“社会工作+数智”的服务实践必须回应现实需求,注重数字技术开发的人文伦理,弥合技术使用过程中的数字鸿沟,同时在数字社会工作服务中重点聚焦于数字社区治理与数字人权保障。

“社会工作+数智”的培育道路不是单一的以大数据为代表的高精尖技术赋能社会工作的过程,也不是针对社会工作数字维度治理的单向探讨,而是在算力能级跃迁的过程中,新质生产力嵌入社会工作专业与社会工作实践伦理嵌入科技研发过程的互嵌式赋能。质言之,社会工作把数智技术内嵌于专业建设之中,并通过与信息工程、人工智能等学科的交叉融合来重构社会工作专业定位,实现专业生命力的赋能与提升。在实践过程中,社会工作赋能于新技术开发的底层逻辑,强化科技人文伦理的作用,使新质生产力更好地服务于人类文明。当前社会工作学界已初步兴起关于“社会工作+数智”道路的探索,并出现对数字社会工作、智能社会工作等新兴领域的探讨。[41]而在社会工作实务层面,除了定调于综合治理型专业人才队伍建设,还应培育有关数字人权保障与数字社区治理等新兴服务领域的专业人才,保障新质生产力带来的新技术能够尽快落地基层,以匹配社会新需求,实现新质生产力发展与社会工作培育互嵌过程中的动态式赋能。

要推动社会工作专业进一步面向新质生产力,开拓以“社会工作+数智”为要点的培育新道路,需要从两方面着手。一方面,需要专业共同体凝聚共识。在全面认识新质生产力引导社会工作发展的重要性上,通过宣讲、座谈、专家论证等形式,推动社会工作教育者、研究者和实务工作者形成共识,探索与数智技术互嵌的服务模式、专业伦理与理论体系等,最终凝聚成专业高质量发展的新方向。另一方面,需要重构社会工作专业定位。当前,数字人权需求已成为社会治理的要点,传统管理手段明显与现实情景脱轨,社会迫切需要更柔性与更有效的数字治理手段。

回溯过往,社会工作在基层治理与民生改善保障上已有显著成效,并已建设成一支宏大的社工人才队伍。展望未来,面向新质生产力的新本土社工人才队伍高质量建设,需要确立以中华民族伟大复兴为目标的培育定位,构建以新质生产力为内核的培育机制,探索以“社会工作+数智”为要点的培育道路,推动新时代社工人才队伍建设向纵深发展。

| [1] |

习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M]. 北京: 人民出版社, 2022.

|

| [2] |

习近平在黑龙江考察时强调 牢牢把握在国家发展大局中的战略定位 奋力开创黑龙江高质量发展新局面[N]. 人民日报, 2023-09-09(01).

|

| [3] |

习近平. 发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点[J]. 求是, 2024(11): 4-8. |

| [4] |

李政, 崔慧永. 基于历史唯物主义视域的新质生产力: 内涵、形成条件与有效路径[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2024(1): 129-144. DOI:10.11835/j.issn.1008-5831.pj.2023.12.003 |

| [5] |

刘刚. 工业发展阶段与新质生产力的生成逻辑[J]. 马克思主义研究, 2023(11): 111-125. |

| [6] |

王朝科. 从生产力到新质生产力——基于经济思想史的考察[J]. 上海经济研究, 2024(3): 14-30. DOI:10.3969/j.issn.1005-1309.2024.03.003 |

| [7] |

郭冠清. 新质生产力的科学内涵及其原创性贡献[EB/OL]. (2024-03-22). https://www.cssn.cn/skgz/bwyc/202403/t20240322_5740284.shtml.

|

| [8] |

戴翔. 以发展新质生产力推动高质量发展[J]. 天津社会科学, 2023(6): 103-110. |

| [9] |

潘建屯, 陶泓伶. 理解新质生产力内涵特征的三重维度[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2024(4): 12-19. |

| [10] |

翟青, 曹守新. 新质生产力的政治经济学阐释[J]. 西安财经大学学报, 2024(2): 15-23. DOI:10.3969/j.issn.1672-2817.2024.02.002 |

| [11] |

刘志彪, 凌永辉, 孙瑞东. 新质生产力下产业发展方向与战略——以江苏为例[J]. 南京社会科学, 2023(11): 59-66. |

| [12] |

张林, 蒲清平. 新质生产力的内涵特征、理论创新与价值意蕴[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2023(6): 137-148. |

| [13] |

高帆. “新质生产力”的提出逻辑、多维内涵及时代意义[J]. 政治经济学评论, 2023(6): 127-145. DOI:10.3969/j.issn.1674-7542.2023.06.007 |

| [14] |

方敏, 杨虎涛. 政治经济学视域下的新质生产力及其形成发展[J]. 经济研究, 2024(3): 20-28. |

| [15] |

姚树洁, 张小倩. 新质生产力的时代内涵、战略价值与实现路径[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2024(1): 112-128. |

| [16] |

马克思. 资本论: 第一卷[M]. 北京: 人民出版社, 2004: 208.

|

| [17] |

王文浩, 徐梦瑶. 为培育壮大新质生产力夯实人才根基: 理念与进路[J]. 决策与信息, 2024(8): 14-22. DOI:10.3969/j.issn.1002-8129.2024.08.002 |

| [18] |

张小刚. 为发展新质生产力培养急需人才(新论)[N]. 人民日报, 2024-04-17(05).

|

| [19] |

王珂宇. 坚持人才引领发展新质生产力[N]. 广安日报, 2024-07-17(02).

|

| [20] |

王思斌. 社会治理共同体建设与社会工作的促进作用[J]. 社会工作, 2020(2): 3-9,108. DOI:10.3969/j.issn.1672-4828.2020.02.001 |

| [21] |

何雪松. 体系化、体制化与数字化: 社会工作高质量发展的三个主题[J]. 贵州社会科学, 2023(7): 92-99. |

| [22] |

关信平. 论社会工作专业人才队伍建设的若干问题[J]. 中国社会导刊, 2007(6): 20-21. |

| [23] |

韩江风, 王红蕊. 新老矛盾: 社工人才队伍的内部差异性与流动问题研究[J]. 山东行政学院学报, 2024(5): 95-103. DOI:10.3969/j.issn.2095-7238.2024.05.012 |

| [24] |

何雪松. 建立社会工作的数据科学——新文科建设的一个切入点[J]. 社会工作与管理, 2022(6): 12-14. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2022.06.003 |

| [25] |

庞瑞芝. 新质生产力的核心产业形态及培育[J]. 人民论坛, 2023(21): 18-21. DOI:10.3969/j.issn.1004-3381.2023.21.005 |

| [26] |

韩勇强, 秦莹. 临床培训模式: 实务型社会工作人才培养的新路径[J]. 云南农业大学学报(社会科学版), 2020(3): 122-128. DOI:10.3969/j.issn.1004-390X(s).201911071 |

| [27] |

熊征. 民族社会工作人才“整合型”培养的理念与架构[J]. 四川行政学院学报, 2024(5): 51-58,104. |

| [28] |

刘艳霞. 乡村振兴背景下农村社会工作人才队伍建设研究[J]. 学术前沿, 2023(15): 105-108. |

| [29] |

谢建社, 朱小练, 陆珍旭. 当代中国社会工作研究热点及其趋向——基于Citespace的可视化分析[J]. 江汉学术, 2020(5): 29-39. |

| [30] |

黄雨晴. 从社会性出发: 中国社会工作数字化转型的影响与应对[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2023(3): 42-55,69. |

| [31] |

陈凤英. 新质生产力与职业教育高质量发展的耦合机理[J]. 民族教育研究, 2024(2): 104-111. |

| [32] |

王赟鹏. 共同富裕: 新质生产力的时代召唤和价值旨归[J]. 毛泽东研究, 2024(3): 32-40. |

| [33] |

邓小平. 邓小平文选(第三卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1993: 123.

|

| [34] |

朱钰, 姚云云. 社会工作与共同富裕的双向促进和良性循环[J]. 沈阳大学学报(社会科学版), 2024(2): 40-46. |

| [35] |

文军, 吕洁琼. 社会工作专业化: 何以可能, 何以可为?[J]. 河北学刊, 2018(4): 156-163,174. |

| [36] |

中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定 [EB/OL]. (2024-07-21). http://www.news.cn/20240721/62ea30d40ef44ef7af63449446179b86/c.html.

|

| [37] |

胡莹. 数字社会工作的概念、发展与青年社会工作者面临的伦理挑战[J]. 当代青年研究, 2022(5): 119-128. DOI:10.3969/j.issn.1006-1789.2022.05.014 |

| [38] |

张培, 南旭光. 伴生与耦合: 新质生产力视域下的职业教育高质量发展[J]. 高校教育管理, 2024(3): 44-52. |

| [39] |

习近平经济思想研究中心. 新质生产力的内涵特征和发展重点[N]. 人民日报, 2024-03-01(09).

|

| [40] |

雷杰. 主持人语: “新文科建设: 社会工作教育与实务的前沿方向”笔谈[J]. 社会工作与管理, 2022(6): 5. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2022.06.001 |

| [41] |

曹圣钊. “教育是国之大计、党之大计”论断的三重向度[J]. 理论观察, 2024(2): 116-119. DOI:10.3969/j.issn.1009-2234.2024.02.022 |

2025, Vol. 25

2025, Vol. 25