2. 华东政法大学政府管理学院,上海,201620

基金课题

- 国家社会科学基金重大项目“当前我国普惠性、基础性、兜底性民生建设研究”(20ZDA068)。

作者简介

- 杨盼(1993— ),女,汉族,博士研究生;主要研究方向:社会工作与社会政策.

通讯作者

- 梁土坤(1983— ),男,汉族,副教授,博士;主要研究方向:人口社会学与社会政策;Email:liangtuk@126.com。.

文章历史

- 收稿日期:2024-09-05

2. 华东政法大学政府管理学院,上海,201620

2. School of Government, East China University of Political Science and Law, Shanghai, 201620, China

《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》明确指出健全社会工作体制机制,加强社会工作者队伍建设,推动志愿服务体系建设,以全面健全社会治理体系。[1]由此可见,建设稳定的、可持续的、高质量的社会工作者队伍是中国社会治理体系建设和中国式现代化高质量发展的重要任务和关键议题。因此,降低社会工作者离职倾向,增强社会工作者工作的稳定性,是中国社会工作者队伍建设和社会治理体系高质量发展的必然要求。相关学者对社会工作者离职倾向开展了不少研究,但是,关于人力资本对社会工作者离职倾向的影响及机制的研究较少。本文拟基于2019年中国社会工作动态调查数据,深入分析人力资本、工作满意度、代际结构与社会工作者离职倾向的影响机制,以期为降低社会工作者离职倾向和促进社会工作者队伍高质量发展提供参考。

一、社会工作者离职倾向研究文献述评当前中国社会工作者具有离职倾向较为严重的突出特征。[2]社会工作者的高离职倾向不仅影响社会工作服务质量的提升,也不利于社会工作者队伍的可持续和高质量发展。因而,社会工作者离职倾向是国内外社会工作研究领域的核心议题,受到国内外学者的广泛关注。青年社会工作者离职的原因是多方面的,既包括宏观层面的行业发展不明朗,也涉及中观层面的家庭综合服务同质化发展,以及个体职业认同感低、家庭压力所迫等。[3]总体来看,社会工作者离职倾向的影响因素主要包括以下五个方面。

一是社会工作者的性别、年龄、婚姻状况等人口学特征。基于2015年“深圳社会工作者职业状况”数据的实证研究发现,相对于女性,男性社会工作者的离职倾向更大;未婚的社会工作者离职倾向强于已婚者。[4]基于2019年“中国社会工作动态调查”数据的研究显示,年龄因素与社会工作者离职意愿之间的关系呈现出“U”形特征,社会工作者离职意愿随年龄的增长呈现出先降低后增长的趋势。[5]

二是薪酬待遇等经济和福利待遇。关于上海50名一线社会工作者的个案研究表明,无论是绝对收入,还是相对收入,社会工作者的薪酬待遇都明显低于其他行业从业人员,经济因素是社会工作者离职的主要原因,因此,需要完善社会工作者薪酬待遇体系,以降低其离职率。[6]同时,无论是薪酬因素,还是情感支持因素,都会对社会工作者的离职倾向产生负向影响,并且薪酬因素对离职倾向的影响比情感支持的影响更大;薪酬因素对男性以及年龄较小的社会工作者离职倾向的影响更大。[7]社会工作者对其工资满意度越高,离职的概率就越低。[8]薪酬及其满意度还会通过影响社会工作者的职业倦怠,间接影响其离职倾向;当社会工作者将自己的薪酬与其所接触的基层政府工作人员的薪酬相比较产生落差时,会降低其薪酬满意度,进而增加其职业倦怠感,增大其离职倾向。[9]

三是心理健康、工作情怀与职业认同等心理因素。对埃及卫生保健机构261名社会工作者的研究显示,在疫情期间,埃及卫生保健机构雇用的社会工作者存在脆弱性问题。他们的心理健康状况较差,这是导致社会工作者高离职率的重要原因。[10]社会工作者的社会价值感等工作情怀对其离职倾向具有重要的现实影响,且社会工作者社会价值感的提高会间接提高其工作满意度,进而间接降低其离职倾向。[11]社会工作者的职业认同是影响其从业意愿的决定性因素。基于上海市5家社工机构300名社会工作者问卷调查的实证研究发现,当前社会工作者的职业认同普遍不高,这严重制约了社会工作者的工作稳定性。[12]关于民政社会工作者的研究发现,职业认同是影响其离职倾向的重要因素,民政社会工作者对单位组织文化的认同和职业归属感的提高,能够显著降低其离职倾向,增加其工作稳定性。[13]此外,一项关于226名社会工作者的问卷调查和29名社会工作者个案访谈的混合研究显示,社会工作者的自愿离职率正以惊人的速度增长,而员工的组织承诺也较低,员工的组织承诺是影响社会工作者离职倾向的显著因素。[14]

四是工作方式及外部支持等相关因素。关于

五是社会认同及相关宏观环境。一项关于成都市的案例研究显示,宏观层面相关政策法规不完善及缺乏对社会工作者的政策保障等是导致社会工作者离职倾向较高的重要因素。[22]对北京市社工机构在职的社会工作者问卷调查发现,无论是社会承认,还是自我承认,都会对社会工作者的离职倾向产生重要影响,并且公众对社会工作者的承认在其中起先导作用。即当公众对社会工作者的认同感较高时,会增加社会工作者的自我认同感,从而降低社会工作者的离职倾向,社会工作者的离职倾向与外部环境息息相关。[23]此外,有学者分析了择业动机对社会工作者离职倾向的影响,依据不同的择业动机可将社会工作者群体划分为生存生活型、职业发展型、利他反思型三种类型。对于不同类型的社会工作者来说,影响其离职意愿的因素不同。对于生存生活型社会工作者来说,农村社区位置偏远、工作文化所产生的无力感是其离职的重要推力;对于职业发展型社会工作者来说,晋升体系不完善是其产生离职意愿的主要影响因素;而对于利他反思型社会工作者来说,个人与机构价值不匹配是造成其离职的主要原因。[24]

综上可知,国内外学者对社会工作者离职倾向及其影响因素进行了较多研究,为本文深入了解社会工作者离职倾向的主要趋势和影响机制提供了重要参考。但也可以看到,关于人力资本如何影响社会工作者离职倾向的研究较少。基于此,本文拟对人力资本进行多维度分类,建构人力资本、工作满意度、代际结构与社会工作者离职倾向的分析框架,并进行实证研究,以期为降低社会工作者离职倾向和提升其工作稳定性提供参考。

二、人力资本影响社会工作者离职倾向的研究假设、数据来源及模型(一)研究假设

人力资本理论强调,人力资本不仅对职工的工资待遇具有重要影响,还是影响其岗位晋升和职业发展的关键因素。[25]有研究表明,受教育程度等人力资本因素对社会工作者离职倾向具有重要影响。一项关于社会工作者的大样本研究显示,受教育程度对社会工作者的留职意愿具有显著的负向影响,受教育水平越高,持有证照、具有相关专业背景的社会工作者留职意愿越低,其离职倾向也越强。[26]因而,人力资本可能是影响社会工作者离职倾向的关键因素,由此提出人力资本对社会工作者离职倾向的直接影响假设。

假设1:人力资本对社会工作者离职倾向具有显著的直接影响。

人力资本也是影响社会工作者工作满意度的重要因素。[27]一项关于美国医疗社会工作者的研究显示,工作满意度是影响社会工作者离职倾向的显著因素。[28]由此可推测,人力资本可能会通过影响社会工作者的工作满意度而间接影响其离职倾向,人力资本可能对社会工作者离职倾向具有显著的间接影响。基于此,提出人力资本对社会工作者离职倾向的间接影响假设。

假设2:人力资本通过影响社会工作者的工作满意度间接影响其离职倾向。

社会工作者因其特征存在群体差异,故不同特征的社会工作者离职意愿的影响因素有所不同。一项关于农村地区的调查显示,农村社会工作者的离职倾向及其影响因素呈现出群体性差异的重要特征。[29]在性别差异方面,职业发展机会对男性社会工作者的离职倾向影响最大,而家庭支持对女性社会工作者离职倾向的影响更大。[30]社会工作者离职倾向的影响因素确实存在群体差异,由此可推之,社会工作者离职倾向的影响因素存在显著的代际差异。因此,提出人力资本对社会工作者离职倾向的代际差异影响假设。

假设3:人力资本对社会工作者离职倾向的影响存在代际差异。

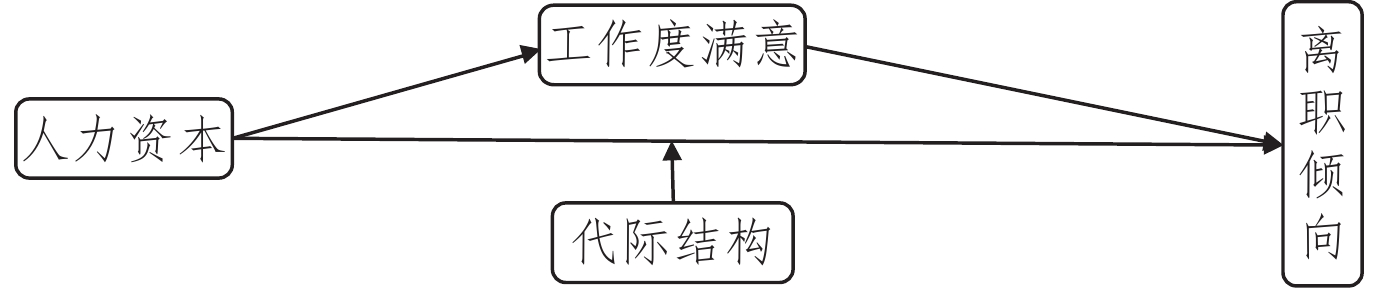

上述三个研究假设构成人力资本、工作满意度、代际结构与社会工作者离职倾向的分析框架(见图1),下面选取指标进行实证检验。

|

图 1 本文的分析框架 |

(二)数据来源及模型

本文采用2019年中国社会工作动态调查数据(CSWLS)进行实证分析。该项调查是由华东理工大学社会与公共管理学院等单位发起并开展的,该次调查于2019年6月至9月在全国多个城市展开。本文的主要研究议题是社会工作者离职倾向,由于所调查的人员中,1980年以前出生的比较少,故本文主要的分析对象为1980年及以后出生的社会工作者。删除缺失值样本等,对数据进行再处理,得到分析样本

本文的目标因变量为社会工作者离职倾向。采取调查问卷中的题目“未来三年,你的职业规划是什么”来测量,然后对变量进行再处理,生成一个三分类变量,并对其进行命名和赋值。离职倾向由弱到强分别为,弱(仍然留在社会工作领域)=1,中(没有想好)=2,强(到其他行业)=3。核心自变量是人力资本,用受教育程度来测量教育人力资本,用健康状况来测量健康人力资本,用拥有社会工作师资格证书(下文简称“社工证书”)来测量技能人力资本。变量及具体赋值如表1所示。

| 表 1 变量定义及赋值 |

采用统计软件SPSS22.0进行实证模型建构。采用有序多分类logistic回归模型建立人力资本、工作满意度、代际结构对社会工作者离职倾向影响机制的实证模型。离职倾向变量的取值水平为3,拟建立3−1个累积 Logits模型。离职倾向的三个取值为1,2,3,对应的概率分别为P1,P2,P3,拟合2个模型。

| $ \begin{aligned} {\text{L}}ogit\frac{{{{P}}_1}}{{1 - {{P}}_1}} =& {\text{L}}ogit\frac{{{{P}}_1}}{{{{P}}_2 + {{P}}_3}} \\=& - \alpha _1 + \beta _1\chi_ 1 + \beta_ 2\chi_ 2 + \cdot \cdot \cdot + \beta_ i\chi_ i \end{aligned} $ |

| $ \begin{aligned} {\text{L}}ogit\frac{{{{P}}_1 + {{P}}_2}}{{1 - {{P}}_1 - {{P}}_2}}& = {\text{L}}ogit\frac{{{{P}}_1 + {{P}}_2}}{{{{P}}_3}}\\& = - \alpha_ 2 + \beta_ 1\chi_ 1 + \beta_ 2\chi_ 2 + \cdot \cdot \cdot + \beta_ i\chi_ i \end{aligned} $ |

可以建立人力资本对社会工作者离职倾向影响机制的实证模型1、模型2和模型3(见表2)并运用有序多分类logistic回归模型,建立社会工作者工作满意度的影响机制模型和分代际结构的社会工作者模型,分别为模型4、模型5、模型6、模型7和模型8(见表3)。通过数值计算得到人力资本对社会工作者离职倾向的不同类别效应值(见表4)。此外,建立人力资本对社会工作者离职倾向分代际结构的影响机制模型,分别为模型9、模型10、模型11和模型12(见表5)。上述各个模型的平行线检验(Test of Parallel Lines)等各项检验都满足适用条件,具有统计学意义。

| 表 2 社会工作者离职倾向影响机制的logistic回归模型 |

| 表 5 不同代际社会工作者离职倾向影响机制的logistic回归模型 |

从调查数据来看,具有弱离职倾向(没有明确的离职倾向)的社会工作者人数最多,有

(一)类型差异性:人力资本对社会工作者离职倾向的直接影响

人力资本对社会工作者的离职倾向具有重要影响,但是,不同类型的人力资本对社会工作者离职倾向的影响不同,主要体现在三个方面。其一,从表2的模型1和模型3来看,尽管健康人力资本的系数为正数,但其值较小,且在0.1的显著性水平下不显著,说明健康人力资本对社会工作者离职倾向的影响不显著。其二,根据样本描述性分析发现,具有强离职倾向的社会工作者人数比例,随着高中及以下、大学专科、大学本科、硕士研究生及以上的受教育程度不同,呈现出大幅度上升的变化趋势(15.1%<23.2%<31.0%<45.1%)。教育人力资本在模型1和3中的系数分别为0.410和0.323,都在0.01的显著性水平下显著,说明教育人力资本对社会工作者的离职倾向具有显著的正向影响。随着教育人力资本的提高,社会工作者离职倾向更高的发生概率将提高38.13%(OR值−1,模型3)。其三,技能人力资本在模型1和3中的系数都为负数(−0.294,−0.226),且在0.01的显著性水平下都显著,说明技能人力资本的提升对社会工作者离职倾向具有显著的负向影响。随着技能人力资本的提升,社会工作者的离职倾向更高的发生概率将随之降低20.23%(OR值−1,模型3)。技能人力资本的提高有利于提高社会工作者的工作稳定性,从而促进社会工作者队伍的稳定。由此可见,人力资本对社会工作者离职倾向具有显著、直接影响的研究假设(假设1)得到部分验证。健康人力资本、教育人力资本、技能人力资本对社会工作者离职倾向的影响不同,凸显人力资本对社会工作者离职倾向影响的类型差异性。

(二)路径复杂性:人力资本对社会工作者离职倾向的间接作用

人力资本对社会工作者离职倾向的间接影响主要由“人力资本→工作满意度”和“工作满意度→离职倾向”两个方面构成。一方面,工作满意度是影响社会工作者离职倾向的关键因素。从表2的模型2可知,工作满意度的系数为−0.581,且在0.01的显著性水平下显著,说明工作满意度对社会工作者的离职倾向具有显著的负向影响。即工作满意度的提高,会使社会工作者离职倾向更高的发生概率降低44.07%(OR值−1,模型2)。将健康人力资本、教育人力资本、技能人力资本等变量加入模型后,从模型3可以看到,工作满意度的系数为−0.519,略有降低,但仍在0.01的显著性水平下显著。工作满意度的提高,会使社会工作者离职倾向的更高发生概率降低40.49%(OR值−1,模型3)。由此可见,工作满意度是降低社会工作者离职倾向的关键因素,这凸显了工作满意度作用的关键性。

另一方面,人力资本不仅对社会工作者离职倾向具有直接影响,还会通过工作满意度对社会工作者离职倾向产生重要的间接影响。从表3的模型4可知,教育人力资本的系数为负数(−0.308),且在0.01的显著性水平下显著,说明教育人力资本对社会工作者的工作满意度具有显著的负向影响。教育人力资本的提高,使得社会工作者工作满意度更高的发生概率降低26.51%(OR值−1,模型4)。与此不同的是,技能人力资本与健康人力资本在模型4中的系数均为正数(0.190,0.435),且都在0.01的显著性水平下显著,说明技能人力资本和健康人力资本均对社会工作者工作满意度具有显著的正向影响。随着技能人力资本和健康人力资本的提升,社会工作者工作满意度更高的发生概率将分别提高20.92%和50.50%(OR值−1,模型4)。这说明教育人力资本、技能人力资本和健康人力资本对社会工作者工作满意度的影响不同。

结合人力资本对社会工作者离职倾向的直接影响,以及工作满意度对社会工作者离职倾向显著的直接影响可知,人力资本会通过工作满意度的中介作用间接影响社会工作者的离职倾向。这就使得人力资本对社会工作者离职倾向的影响路径除了直接路径外,还存在间接路径,即人力资本→工作满意度→离职倾向。然而,值得注意的是,不同人力资本对社会工作者离职倾向的间接影响不同。其一,由于健康人力资本对社会工作者的离职倾向不具有显著的直接影响,认为其也不会产生间接影响。其二,由于教育人力资本对社会工作者工作满意度的影响为负数,而工作满意度对社会工作者离职倾向的影响也为负数,两者相乘可知,教育人力资本对社会工作者离职倾向具有显著的间接正向影响。教育人力资本的提高会显著降低社会工作者的工作满意度,从而间接提高其离职倾向(教育人力资本↑→工作满意度↓→离职倾向↑)。其三,技能人力资本对社会工作者的工作满意度具有显著的正向影响,工作满意度对社会工作者离职倾向具有负向影响,两者相乘可知,技能人力资本对社会工作者具有显著的间接负向影响。技能人力资本的提高,会显著提高社会工作者的工作满意度,从而间接降低其离职倾向(教育人力资本↑→工作满意度↑→离职倾向↓)。由此可见,教育人力资本和技能人力资本对社会工作者离职倾向的间接影响方向相反,这凸显了人力资本对社会工作者离职倾向间接影响路径的复杂性。因此,研究假设2也得到部分验证。

(三)类型叠加性:人力资本对社会工作者离职倾向的效应结构

对各个系数进行计算(OR值),结合工作满意度效应等进行间接效应计算(间接效应等于人力资本的工作满意度效应乘以工作满意度的离职倾向效应),可以得到直接效应、间接效应和总效应(见表4)。人力资本对社会工作者离职倾向的效应及其结构特征主要体现在三个方面。其一,教育人力资本的间接效应为正数,与其直接效应的方向一致。技能人力资本的间接效应为负数,也与直接效应的方向保持一致。间接效应和直接效应的叠加作用使得教育人力资本和技能人力资本对社会工作者离职倾向的总效应更大,这凸显了人力资本效应的类型叠加性。其二,教育人力资本的直接效应与其间接效应之比为3.55∶1,直接效应占总效应的78.04%,由此可见,教育人力资本对社会工作者离职倾向的直接效应在其总效应中占据主导地位。技能人力资本的直接效应绝对值与间接效应绝对值之比为2.39∶1,其直接效应占总效应的70.49%,即技能人力资本对社会工作者离职倾向的直接效应在其总效应中占据主导地位。由此可见,教育人力资本和技能人力资本对社会工作者离职倾向的直接效应均在其总效应中占据主导地位,这凸显了人力资本对社会工作者离职倾向作用的直接主导性。值得注意的是,技能人力资本对社会工作者离职倾向的间接效应占其总效应的29.51%,远高于教育人力资本,且其效应绝对值与教育人力资本的间接效应相差幅度较小,因而,关注技能人力资本路径的间接效应具有重要意义。其三,从效应绝对值来看,教育人力资本对社会工作者离职倾向的直接效应、间接效应、总效应都大于技能人力资本,这凸显了人力资本对社会工作者离职倾向效应的类型差异性。

| 表 3 社会工作者工作满意度影响机制的logistic回归模型 |

| 表 4 人力资本对社会工作者离职倾向的效应计算及汇总 |

(四)代际分殊性:人力资本影响机制的代际差异

从表5的模型9—12可知,健康人力资本的各个系数都不显著(0.1显著性水平);而教育人力资本的各个系数为正数,技能人力资本的各个系数都为负数,而且,各个系数都在0.01的显著性水平下显著。即使区分代际,教育人力资本、技能人力资本和工作满意度对社会工作者离职倾向的影响仍然显著。从表3的模型5—8可知,教育人力资本的各个系数均为负数,而技能人力资本和健康人力资本各个系数都为正数,且各个系数均在0.01的显著性水平下显著。即使区分代际,人力资本对社会工作者工作满意度仍具有显著的影响,与样本总体的结果基本一致。这在一定程度上说明了人力资本和工作满意度对社会工作者离职倾向影响的稳定性。但是,人力资本、工作满意度与离职倾向之间的影响机制存在一定的代际差异,主要体现在六个方面。

其一,从表5的模型9—12来看,技能人力资本的各个系数绝对值之间的差距较小,即技能人力资本对“80后”“85后”“90后”“95后”社会工作者离职倾向的直接效应相差无几。教育人力资本的各个系数值呈现出随着“80后”“85后”“90后”“95后”的代际结构不同而不断增加的趋势(0.224<0.265<0.518<0.609)。从表4可知,教育人力资本的提高,会使社会工作者离职倾向更高的发生概率沿着代际结构的演变而不断增强(

其二,从表5可知,工作满意度的系数绝对值在模型9、模型10、模型11中呈现依次小幅度上升的特征,而在模型12中工作满意度的系数绝对值远远大于其他各个模型(0.502<0.523<0.559<0.693)。由此可见,工作满意度对社会工作者离职倾向的负向效应也呈现出代际上升的变化特征,且相对而言,工作满意度的提高对降低“95后”社会工作者离职倾向具有更重要的现实意义。工作满意度的提高,使“95后”社会工作者离职倾向更高的发生概率降低49.99%(OR值−1,见表5),远高于“80后”“85后”“90后”社会工作者。

其三,从表3中的模型5—8可知,技能人力资本的各个系数绝对值之间相差无几,说明技能人力资本对“80后”“85后”“90后”“95后”社会工作者工作满意度的提升效应大致相等,并不存在相对较大的代际差异。教育人力资本的情况与此不同。在模型5、模型6、模型7之中,教育人力资本的三个系数绝对值相差较小。但是,在模型8中教育人力资本系数绝对值远远大于上述三个模型,说明教育人力资本对“95后”社会工作者工作满意度的影响更大。

其四,从表4可以看出,在工作满意度的中介作用下,人力资本对社会工作者离职倾向的间接效应也存在一定程度的代际差异。教育人力资本对“80后”“85后”“90后”社会工作者离职倾向的间接效应呈现出小幅度上升的特征,但三者之间的差距不大;而教育人力资本对“95后”社会工作者离职倾向的间接效应则较大,远大于“80后”“85后”“90后”社会工作者(

其五,从表4可知,教育人力资本对“80后”“85后”“90后”“95后”社会工作者离职倾向的直接效应与其间接效应之比分别为2.66∶1,3.15∶1,6.72∶1,5.31∶1,说明即使区分代际,教育人力资本的直接效应仍然在其总效应中占据主导地位。而教育人力资本对“80后”“85后”“90后”“95后”社会工作者离职倾向的间接效应占其总效应的比例分别为27.30%、24.11%、12.95%、15.86%,相对而言,教育人力资本对“80后”“85后”社会工作者离职倾向的间接效应更为重要。与此略有不同的是,技能人力资本对“80后”“85后”“90后”“95后”社会工作者离职倾向的直接效应与其间接效应的比例大致呈现出小幅度下降的特征(2.48>2.39>2.27>1.95),其间接效应在其总效应之中的占比分别为28.71%、29.47%、30.61%、33.95%,呈现出沿着代际演进而不断上升的特征。这说明技能人力资本对社会工作者离职倾向的间接效应呈现代际增强的变化趋势。

其六,从表4可知,就总效应而言,教育人力资本对社会工作者离职倾向的总效应沿着“80后”“85后”“90后”“95后”的代际演进而呈现出大幅度不断上升的变化趋势,其对“95后”离职倾向的影响效应更大(

总体来看,教育人力资本对社会工作者离职的直接效应呈现出沿着代际结构演变而不断增强的变化趋势,技能人力资本对社会工作者离职倾向的直接效应不存在明显的代际差异。此外,教育人力资本和技能人力资本都对“95后”社会工作者离职倾向的间接效应更大,人力资本对社会工作者离职倾向的间接效应存在一定的代际差异。即使区分代际结构,教育人力资本和技能人力资本对社会工作者离职倾向的直接效应都在其总效应中占据核心地位。这使得教育人力资本对社会工作者离职倾向的总效应也随着代际演进而呈现出大幅度不断上升的变化趋势,技能人力资本对社会工作者离职倾向总效应的代际差异较小。因此,人力资本对社会工作者离职倾向影响效应的代际差异主要体现在教育人力资本之中,凸显人力资本影响的代际分殊性,研究假设3得到部分验证。

四、结论与讨论综上可知,人力资本对社会工作者离职倾向具有重要的现实影响,其主要结论体现在四个方面。其一,人力资本对社会工作者离职倾向具有重要的直接影响。但健康人力资本对社会工作者离职倾向的影响不显著,教育人力资本对社会工作者离职倾向具有显著的直接正向影响,技能人力资本对社会工作者离职倾向具有显著的直接负向影响。这凸显了人力资本对社会工作者离职倾向直接影响的类型差异性。研究假设1得到部分验证。其二,人力资本通过工作满意度的中介作用间接影响社会工作者的离职倾向。教育人力资本的提高使社会工作者的工作满意度显著降低,从而间接提高社会工作者的离职倾向。技能人力资本的提高使得社会工作者的工作满意度显著提高,从而间接降低社会工作者的离职倾向。这凸显了人力资本对社会工作者离职倾向间接影响路径的复杂性。教育人力资本和技能人力资本对社会工作者离职倾向的间接影响与其直接影响效应的方向保持一致,直接效应和间接效应的叠加使得总效应更大。这凸显了人力资本对社会工作者离职倾向影响效应的叠加性。研究假设2得到部分验证。其三,教育人力资本和技能人力资本的直接效应都在其总效应中占据主导地位。这凸显了直接效应的关键性。同时,教育人力资本和技能人力资本的直接效应和间接效应相互叠加,都使得其总效应更大。这凸显了人力资本对社会工作者离职倾向影响的效应叠加性。其四,教育人力资本对社会工作者离职倾向的直接效应、间接效应和总效应都呈现出较大程度的代际差异,技能人力资本对社会工作者离职倾向的间接效应存在一定的代际差异,但其直接效应和总效应却不存在显著的代际差异。人力资本对社会工作者离职倾向的代际差异影响主要体现在教育人力资本之中。这凸显了人力资本对社会工作者离职倾向影响的代际分殊性,研究假设3得到部分验证。所以,需要根据人力资本对社会工作者离职倾向影响的具体机制(见图2)和效应特征,采取相应措施以降低社会工作者的离职倾向,从而促进社会工作者队伍建设的高质量发展。

|

图 2 人力资本的具体影响机制 |

首先需要针对不同类型人力资本的影响效应,采取有针对性的措施,主要体现在两个方面。一方面,技能人力资本对社会工作者离职倾向具有直接和间接的双重负向影响,技能人力资本的提高能够显著降低社会工作者的离职倾向,故需要多措并举,不断提升社会工作者的技能人力资本。可以通过政府购买社会服务等方式,委托相关专业机构和高校,为有现实需要的社会工作者考取社工证书提供培训,以提高其考试通过率。社会工作相关部门可以根据实际情况,制定社会工作者职业发展和薪酬体系指导原则,强化社会工作者持证执业的原则,逐步探索以技能人力资本为基础的薪酬发展体系,提升社会工作者报考社会工作师的积极性,不断提升其技能人力资本。

另一方面,教育人力资本的提升使社会工作者的离职倾向也随之提高。这不利于社会工作者队伍的稳定以及专业性的提升和高质量发展。因而,需要不断降低高学历社会工作者的离职倾向,有效提高其工作稳定性。教育部门和相关高校可以增强社会工作专业的伦理价值和专业价值相关课程内容,不断提高高学历社会工作者的职业认同。社会工作相关部门应继续完善相关政策支持体系,不断提高社会工作者的工资待遇,为社会工作者提供与其教育程度相匹配的福利保障,促进社会工作者的职业发展,从而不断增强高学历社会工作者的工作稳定性。此外,社会工作等相关部门可以在全社会普及社会工作及其相关政策,促进公众对社会工作及社会工作者的社会价值、工作内容、职业地位等方面的了解和认同,为社会工作者队伍建设提供良好的发展环境。

其次,工作满意度不仅对社会工作者离职倾向具有显著的直接负向影响,也会发挥技能人力资本间接降低社会工作者离职倾向的中介作用,因此,需要不断提升社会工作者的工作满意度。技能人力资本是提高社会工作者工作满意度的重要因素,故必须大力提高社会工作者的技能人力资本。工资收入等因素也是制约社会工作者工作满意度的重要因素,相关部门需要建立更加完善的社会工作者薪资保障机制和持续增长机制,强化监管,不断提升社会工作者的收入水平和福利待遇,从而有效提高其工作满意度。社会工作者的工作满意度存在显著的性别差异,故需要关注女性社会工作者的工作满意度。根据女性社会角色等特征,为其提供必要的工作支持和福利保障。

再次,人力资本和工作满意度对社会工作者离职倾向的影响具有代际分殊性,因此,需要根据影响机制的具体特征,采取有针对性的措施,降低社会工作者的离职倾向。其一,工作满意度对降低“95后”社会工作者离职倾向的效应更大,故需要全面着力提高其工作满意度。其二,技能人力资本对“95后”社会工作者离职倾向的间接效应也更大,因而,需要重点关注“95后”社会工作者的技能人力资本的提升问题,制定必要的倾斜性支持政策,以不断提升其技能人力资本。其三,教育人力资本对社会工作者离职倾向的影响效应具有代际增强的重要特征,因此,需要更加关注“90后”“95后”等高学历社会工作者的离职倾向问题,聚焦其职业发展和美好生活的现实需要,制定激励性更强的相关支持政策。

最后,社会工作者离职倾向的影响因素是非常多元的,还涉及婚姻状况等人口学因素、月平均收入等经济因素、劳动合同等权益保障因素、代际结构等因素。因此,需要全面考虑,制定更加系统的一篮子政策。本文对人力资本影响社会工作者离职倾向的机制及效应进行了分析,但还存在一些不足。一方面,相关调查数据存在时效性不足等问题。另一方面,关于人力资本,其测量维度涉及的内容众多,本文只考虑了教育人力资本、技能人力资本、健康人力资本三种,测量维度有待进一步拓展。同时,人力资本影响社会工作者离职倾向的机制可能存在多种,本文仅仅考虑了其中一种。期待未来能够开展新调查和获取新数据,对相关议题进行更加深入的研究。

| [1] |

中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定[N]. 人民日报, 2024-07-22(001).

|

| [2] |

唐咏, 罗鹏. “理性人”或“社会人”?——薪资福利与专业认同对社会工作者离职倾向的影响研究[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2022(3): 26-43. |

| [3] |

方英. 青年社工流动性的现状、原因及对策分析——以广东为例[J]. 青年探索, 2015(2): 31-38. |

| [4] |

徐道稳. 社会工作者职业认同和离职倾向研究——基于对深圳市社会工作者的调查[J]. 人文杂志, 2017(6): 111-118. |

| [5] |

胡荣, 石柏林. 工作支持对社会工作者离职意愿的影响研究——基于“中国社会工作动态调查”(CSWLS2019)的实证分析[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2022(3): 1-13. |

| [6] |

陆飞杰. 上海社会工作者的离职原因探析——基于50位社工的访谈[J]. 社会工作(学术版), 2011(11): 82-84,60. |

| [7] |

唐立, 费梅苹. 薪酬激励抑或情感支持: 社会工作者流失之因探究[J]. 青年研究, 2020(2): 59-69,95-96. |

| [8] |

刘江, 顾东辉. “约束—内化”vs. 反思性实践认知——社会工作伦理守则与留职意愿关系研究[J]. 社会学研究, 2022(2): 183-201,230. |

| [9] |

林诚彦, 张兴杰. 社会工作者报酬满意度与工作倦怠调查——以广州市为例[J]. 城市问题, 2015(2): 78-86. |

| [10] |

ABDALLAH B , MOHAMED S M , WAHIBA R A. The invisible frontiers: mental health and turnover intention among Egyptian social workers[J]. International social work, 2023, 66(6): 1701-1714.

|

| [11] |

李红飞, 曾守锤. 社会工作情怀再讨论: 社会工作者的社会价值感知与离职倾向的关系[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2022(3): 14-25. |

| [12] |

李正东. 社会工作从业人员职业认同及其影响因素研究[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2018(2): 66-76. |

| [13] |

侯利文, 聂璞. 民政社会工作者的专业认同与职业发展——基于中国社会工作动态调查(CSWLS2019)的数据分析[J]. 社会工作, 2021(3): 63-78,109. |

| [14] |

SCALES N A, BROWN Q H. The effects of organizational commitment and harmonious passion on voluntary turnover among social workers: a mixed methods study[J]. Children and youth services review, 2020, 110(3): 1-15.

|

| [15] |

SHAN J , CHAOXIN J , YUHANG C. Working overtime in social work settings: associations with burnout, person-organization value congruence and turnover intentions among Chinese social workers[J]. Human service organizations: management, leadership & governance, 2023, 47(1): 28-41.

|

| [16] |

CHO J Y , SONG J H. Determinants of turnover intention of social workers[J]. Public personnel management, 2017, 46(1): 41-65.

|

| [17] |

王上. 情绪劳动对社会工作者职业倦怠的影响与机制[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2021(4): 66-77,90. |

| [18] |

崔宝琛, 彭华民. 社会工作专业学生“管道泄漏”——职业选择多元化的现象透视、逻辑溯源与调试路径[J]. 社会工作, 2019(3): 53-67,110-111. |

| [19] |

LIN W , DENG M. Turnover intention predictors among social workers in China[J]. Asian social work and policy review, 2019, 13(1): 117-123.

|

| [20] |

HANSUNG K , MADELEINE S. Burnout and turnover intention among social workers: effects of role stress, job autonomy and social support[J]. Administration in social work, 2008, 32(3): 5-25.

|

| [21] |

XINSHAN C J , MEI C J L. Work-family conflict, burnout, and turnover intention among Chinese social workers: the moderating role of work support[J]. Journal of social service research, 2022, 48(1): 12-27.

|

| [22] |

邓捷. 初创期民办社工机构社工流失风险及规避对策——以四川省成都市三家社会工作服务机构为例[J]. 社会福利(理论版), 2019(3): 47-53,36. |

| [23] |

姜海燕, 王晔安. 承认的作用: 基于社会工作者离职倾向的实证研究[J]. 江苏社会科学, 2016(4): 149-158. |

| [24] |

何宇飞, 万江红. 农村社会工作者择业和离职动机及其影响因素[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2023(2): 169-181. |

| [25] |

刘林平, 张春泥. 农民工工资: 人力资本、社会资本、企业制度还是社会环境?——珠江三角洲农民工工资的决定模型[J]. 社会学研究, 2007(6): 114-137,244. |

| [26] |

刘莉, 何雪松. 职业回报与社会工作者的留职意愿[J]. 青年研究, 2023(1): 13-22,94. |

| [27] |

KAREN S H. Job satisfaction of mid-management social workers[J]. Administration in social work, 2008, 3(2): 207-217. |

| [28] |

PUGH G L. Job satisfaction and turnover intent among hospital social workers in the United States[J]. Social work in health care, 2016, 55(7): 485-502. DOI:10.1080/00981389.2016.1186133 |

| [29] |

杨竹, 吴晓萍. 从行政主导到专业主导: 西部农村社会工作服务项目实践与反思——基于民政部“三区”计划在贵州的实践[J]. 农村经济, 2018(5): 15-21. |

| [30] |

孙中伟, 周海燕. 工作条件、家庭支持与职业发展: 中国社会工作者离职意愿的多因素分析[J]. 社会工作与管理, 2019(4): 29-36. |

2025, Vol. 25

2025, Vol. 25