2. 西北农林科技大学人文社会发展学院,陕西 杨凌,712100

2. 西北农林科技大学人文社会发展学院,陕西 杨凌,712100

2. School of Humanities and Social Development, Northwest Agriculture and Forestry University, Yangling, Shaanxi, 712100, China

不同历史时期和不同地方语境中的循证社会工作有不同的专业想象和专业实践。西方循证社会工作在社会工作专业化与去专业化或再专业化的内部张力和政治、经济、文化、环境等外部因素的交互影响下,走向再专业化的道路,在去专业化的批评中不断反思改进,逐渐趋向成熟,成为西方社会工作的主流方向,持续发挥重要作用。与此不同的是,中国很多学者认同循证社会工作是中国社会工作实现专业化发展、获得认可的重要策略之一,但目前我国关于循证社会工作的研究与实务尚处于对循证社会工作意义、循证理念、研究方法和实践步骤的介绍和初步探索阶段。相比西方专业社会工作的百年发展历史,中国专业社会工作教育于20世纪80年代末期恢复重建,2000年后社会工作职业制度建设才被纳入政府工作视野,在不断的发展中初步实现专业化,专业社会工作取得一定成效。但是,一方面由于专业发展时间短、任务复杂且欠缺实践技术等内部因素,导致社会工作碎片化、教育缺乏系统化、专业化的行动对抗等问题。另一方面,由于政府在购买服务和资格认证方面占据主导地位、政府和其他专业人士对社会工作“去专业化”的影响、官僚机构掌控等外部因素,导致社会工作者专业自主权和自决权被削弱等问题。内外部因素的交互作用造成社会工作专业化水平低、社会性缺失、选择性服务、缺乏专业自主权[1],进而使得中国社会工作的专业化过程,既缺乏西方社会工作专业广泛的从业基础和专业标准,也缺乏与中国社会现实需要的互动实践过程。[2]

在特定的时代背景和社会结构下,专业社会工作的发展现状为循证社会工作在中国的发展带来了机遇和挑战。循证社会工作是为了回应社会工作实践低效甚至无效质疑、追求社会工作实践有效性、变革传统社会工作、推动社会工作专业化发展、解决社会问题而兴起。它在西方已经成为社会工作发展的主流方向,在一定程度上提高了社会工作的专业地位,向公众证实了社会工作是以科学为基础的。循证社会工作在西方国家推行和实践的时间较长,经验积累相对较多。[3]在中国,循证社会工作被认为是推动社会工作有效、专业化发展的策略之一[4],具有科学价值和学科价值。[5]中国社会工作界已经开始意识到循证社会工作的作用,已有学者开展相关研究和实践,逐步推动其获得中国社会工作教育、科研和实践领域的认可。然而,循证社会工作在中国实践运用中存在来自社会工作者、服务机构、服务对象和证据交流平台的影响[6],其合法性常常受到质疑。因此,兴起于西方社会的循证社会工作在中国实践中价值和限度并存。在这样的情况下,循证社会工作在中国本土情景中如何发展,是本文想要探讨的问题。

二、循证社会工作本土实践的价值与限度(一)本土实践基本情况

在西方循证社会工作蓬勃发展的背景下,循证社会工作对于中国社会工作发展的重要性已得到认可,理论界和实务界逐渐开展了循证社会工作本土实践探索。1999年Gambrill正式提出循证社会工作,2004年中国引入社会工作的循证实践。循证实践作为促进社会工作有效化、专业化发展的策略之一,其理念开始在中国社会工作领域传播与扩散,推动了循证社会工作的实务探索。中国对循证社会工作本土实践探索主要集中在健康照顾(如糖尿病患者、丧亲照顾、临终关怀、老年人脑衰焦虑干预、老年人自杀干预、老年人认知功能减退干预、老年痴呆干预)、犯罪矫正(如社区矫正)、儿童发展(如留守儿童社会心理健康、留守儿童行为发展、流动儿童问题)、教育(如社会工作实习教育、社会工作实践教学、社会工作临床技能教育)、乡村振兴等领域。从上述领域的相关文献可以发现,循证社会工作实践在中国的探索非常有限,文献数量也较少。在此,本文选择犯罪矫正领域的4个社会工作循证实践探索进行详细介绍,原因如下。一是笔者长期关注司法社会工作和循证矫正,对社会工作介入社区循证矫正的认识更深刻,可以更好地把握和分析本土实践内容。二是我国司法部于2012年引进并开始试点循证矫正(包括监狱矫正和社区矫正),使得犯罪矫正领域的循证社会工作在中国循证社会工作本土探索中走在了前列,而犯罪矫正又是社会工作非常重要的一个专业实践领域。

1.实践1:社区矫正对象社会适应的循证社会工作实践探索

在这项实践探索中,工作组包含了研究者、实践者和管理者。工作组首先梳理了国内外社区矫正对象社会适应的研究现状,发现出狱人自身因素、同辈群体、家庭、社区环境、国家政策,以及国内矫正对象社会适应障碍等,都是影响社区矫正对象社会适应的因素。其次,在此基础上编制了社区矫正对象社会适应量表。量表分为针对有入狱经历的社区矫正对象量表和没有入狱经历的社区矫正对象量表两类。然后,运用社会适应量表对社区矫正对象的社会适应情况进行了测量。最后,以测量所呈现的适应性问题(主要包括环境适应、规范适应、人际及心理适应、就业适应等问题)为证据,对社区矫正对象开展了具有针对性的矫正工作(如针对社区矫正对象人际及心理适应问题开展的角色适应小组社会工作)。

2.实践2:社区矫正对象个别化循证矫正社会工作实践探索

在这项实践探索中,工作组包含了研究者、实践者和管理者。工作组首先根据“客观标准”和“社工主观判断标准”,将社区矫正对象分为认知类、情绪情感类、意志类、社会功能类、行为类、青少年类共六大类。“客观标准”包括社区矫正风险评估初次测评表、卡特尔16PF人格因素量表、生活压力事件量表三方面测评,“社工主观判断标准”主要从思想认知、行为表现和语言描述三方面评估。其次,根据主客观标准将社区矫正对象分类、分级,分类指分属上述六大类型中的其中一类,分级主要指划分再犯风险等级。最后,根据不同类别和风险等级有针对性地对社区矫正对象进行干预。干预主要以相对应的犯因性类型(针对不同类型的系统化的循证矫正课程)和个案社会工作(包括从问题预估、专业关系建立、个案会谈、个案记录、结案评估等)同时干预的方式进行,最终形成6大类49个循证矫正社会工作服务个案。

3.实践3:由认知行为干预研究转向生活事件批判反思导向的行动研究的循证矫正探索

在这项实践探索中,工作组首先根据循证矫正的风险评价原则和工具对6个不同类型的个案进行测评。结果显示,4个个案有再犯风险,需要进一步干预;其余2个个案再犯风险低,无须进一步干预。接下来,工作组采取西方循证矫正成熟的认知行为模式对4个有再犯风险的案主进行了认知和情绪管理干预,并结合干预措施对其开展了自我探索的成长小组和个案工作会谈。经过一段时间的干预后,工作组发现认知和情绪管理治疗的策略不适用于这4个个案。然后,工作组改变干预策略,将干预的重点转向协助矫正对象处理现实中的紧迫问题,主要是婚姻问题和家庭关系问题。因为每个矫正对象的行动惯习使得他们抗拒所学到的新的行为模式,最终工作组将干预措施转向生活中的关键事件,并采取了一种批判反思导向的行动研究策略。

4.实践4:监狱循证矫正实践

司法部于2013年在江苏省的4所监狱和浙江省、陕西省、山东省、四川省各1所监狱以及司法部燕城监狱共9所监狱试点循证矫正。主要包括山东省任城市监狱暴力犯罪认知行为疗法矫正项目、江苏省连云港市监狱“生理—心理—社会”犯因性循证矫正项目、浙江省未成年犯管教所循证矫正试验项目、浙江省吸毒人员与毒品犯罪人员的循证戒治项目、江苏省连云港市监狱开展的盗窃犯罪循证矫正项目、成都市未成年犯管教所开展的未成年暴力犯循证矫正项目、江苏南京女子监狱开展的女性犯罪循证矫正项目等。

(二)本土实践的价值与限度

上述4个实践探索表明,源于西方的循证社会工作在中国本土实践中价值和限度并存。循证社会工作的理念已被认可,循证社会工作所倡导的科学化方式、理论与实践关系的连接、系统化的方法和程序化的实践步骤等,都为中国循证社会工作的发展提供了可参考的框架,有助于理论界和实务界重新审视专业与行政、服务与需求、研究与实践等主体间的关系[7],审视专业实践中一般化的有效知识体系(实证知识)和地方性实践知识体系(实践逻辑)的关系。[8]但是,循证社会工作在中国本土的实践中充满着张力和限制。

实践1的结果显示,对于现阶段的中国社会工作而言,循证实践是值得借鉴和推广的。循证社会工作在本土实践中存在中国特有的、复杂情境下的多重限制和张力,还需要经历一个长期的实务探索和知识积累过程,才有可能在理论与实践上真正成熟及高度契合于本土情境。实践2的结果显示,循证社区社会工作对社区矫正社会工作走向科学化意义重大。但在本土实践中,循的是什么证?证据是什么?如何识别证据?如何评价证据等级?如何评估测量证据?这些问题都处于模糊状态。实践3的结果显示,在中国本土情境下开展循证矫正,直接使用西方循证矫正验证的有效证据会遇到麻烦,需要在本土情境中扩展循证矫正模式。[9] 实践4的结果显示,相对于传统监狱矫正,循证矫正有诸多优势,有助于提升监狱矫正的科学性和有效性,但中国监狱循证矫正尚未形成完整的体系,仍处于试点探索阶段,也缺少审核认证制度。上述4个实践探索都表明,循证社会工作本土实践面临中国社会制度、文化、实践情境等因素影响,缺少现成可用的证据。

从具体的实践过程来看,上述4个实践探索分属四种不同路径的本土实践探索。其中,实践1是基于循证理念的本土循证社会工作建构;实践2是西方循证社会工作实践模式在中国现实情境中的使用及本土实践知识的总结提炼过程;实践3是基于本土情境,扩展西方循证社会工作实践模式;实践4是基于西方循证矫正项目化的运作方式,探索中国循证矫正模式。

在实践1中,基于西方循证社会工作的理念和模式,比较西方循证社会工作实践步骤的预设与中国本土实情和特质,工作组建构了不同于西方循证社会工作实践步骤的本土实践流程(获取研究证据、匹配研究证据和反馈研究证据)。在获取研究证据环节,工作组并未完全依照西方的方式,而是建构了一个采集本土研究证据的评估体系;在匹配研究证据环节,由于中国社会制度、文化致使平等的专业关系发生倾斜

在实践2中,工作组主要依据西方现有循证矫正的成熟模式对社区矫正对象进行了干预。在干预过程中,总结提炼西方循证矫正的证据有哪些可以在中国本土实践情境中适用,有哪些不适用;具体实践中有哪些本土实践经验和知识对于犯罪矫正有效,可将其总结提炼为好的研究证据加以积累。在整个探索实践过程中,形成了分级、分类、分阶段的本土矫正方式,但也暴露出了一些问题,主要体现在社会工作者机械套用西方现有循证矫正模式的情况较多,实践能力不足,缺乏反思性实践。

在实践3中,工作组使用经由西方验证有效的矫正模式,在本土实践处境中对矫正对象进行个案干预。在干预遇到实践困境后,工作组将策略由针对个体的认知行为治疗转向针对其家庭/婚姻或社会交往方式的干预,对原有循证矫正实践模式进行处境化理解和应用,结合本土文化和具体实践情境进行反思性实践。

在实践4中,各个监狱循证矫正项目组的实践,在依照西方循证矫正项目实践的基础上,结合中国当地特色进行了本土传统项目内容的开发。虽然严格按照西方以“矫正是否降低了再犯风险(再犯率)”来判定“矫正是否有效”为标准,使矫正工作评估有了依据,但是却因注重控制再犯风险(或再犯率)而带来了一些循证矫正实践操作上的问题。

本土循证社会工作实践探索的结果显示,循证社会工作在中国本土发展,不可能完全遵循西方循证社会工作的知识框架和实践模式,必须跨出西方循证社会工作的范围,结合中国本土实际情境进行探索。学习使用西方循证社会工作模式在一定程度上为中国循证社会工作实践提供了有益帮助,但是套用西方的方法和模式会产生一些具体问题,使本土实践陷入另一种困境。因此,循证社会工作在中国本土实践价值和限度并存的情况下,应在引进吸纳西方循证社会工作方法和模式的同时,积极建构中国本土循证社会工作的知识体系和实践模式。

从西方循证社会工作的发展和中国本土循证社会工作的实践探索两方面来看,循证社会工作应在适合中国特定社会制度、文化、情境中发展,其既要有从“学科逻辑”出发的“外在建设”,又要有从“事实逻辑”出发的“内在建设”。前者属于发展所需的外在基础建设,后者属于发展所需的内在特性建设。

三、西方循证社会工作的证据制度启示:外在建设“遵循证据的理念和基于证据的实践并不新鲜,基于证据实践的案例在几百年前就很常见。新的观点是,有科学证据支持的做法和政策、可以确定和传播的想法现在已经制度化,这本身就是一个了不起的成就。”[11]西方循证社会工作制度化发展主要包括把循证社会工作纳入高等学校教育和职业继续教育,建立严格的证据审查、评估与推广制度、公开的证据库、证据传播制度等。这些制度建设在中国整体上不足甚至是缺失的,限制了中国循证社会工作本土发展。西方循证社会工作的证据制度化对中国循证社会工作的发展具有启发意义,证据制度化建设是中国循证社会工作发展所需要的从“学科逻辑”出发的“外在建设”。

(一)开展循证社会工作教育

学者对社会工作领域循证实践的关注和对循证社会工作的研究推动了循证社会工作教育。最早提倡在社会工作领域进行循证实践、发展循证社会工作的社会工作者,也成为推动开展循证社会工作的教育者,他们为循证社会工作教育发展进行了积极的探索和研究。2006年,美国德克萨斯大学奥斯汀分校举办了主题为“提升循证实践教学”的研讨会,开启了美国循证社会工作教育的教学和课程改革。Gambrill最早将循证实践引入社会工作领域,提倡开展社会工作循证实践。她认为应该将循证实践原则应用于社会工作教育,以推动社会工作教育教学改革,特别是研究生的教育改革。[12] Howard等人建议所有社会工作专业的研究生都应该接受基于循证实践原则的社会工作教育和培训,建议MSW学生在两年的学习结束时接受实践能力测试,并认为这些措施应以透明度、问责制和能力原则为指导。[13] Jenson探讨了以循证实践作为社会工作教育改革的潜力,认为Gambrill和Howard等人提出的循证实践所展现的透明度、责任感和能力的价值观引起了师生的共鸣,为社会工作教育提供了巨大的希望。然而,课程改革不仅要以透明度、问责制和能力为指导,还应该将基于循证实践的原则作为教育改革的基础。[14]

为此,学界借用百年前医学教育改革成功的例子[15],试图改变社会工作面临的问题,推进循证社会工作教育。Rubin和Parrish、Soydan讨论了开展循证社会工作教育面临的挑战和应对策略。[16-17]Mullen等人考察了循证社会工作教育的目标和策略,提出社会工作学校教育应教导学生终身学习,教授学生关于社会工作实践和研究有关的知识,教导学生在其专业实践中使用经验证有效的知识和技能,并通过基于证据的继续教育计划,向从业者教授新的知识和技能。[18]

随着学者们的不断努力,2008年美国社会工作教育委员会将循证实践纳入社会工作教育,并明确提出要加强在实践中利用证据的教学和培训。此后,美国一些高校开始设置针对研究生教学的循证社会工作教育课程,如华盛顿大学课程就设置了循证社会工作的专业课程。美国社会工作教育委员会通过发布严格的认证制度,在职业资格考试和继续教育中提供更多实证取向的内容。美国社会工作者协会将经过经验验证的研究结果写入专业伦理守则,通过伦理守则规范循证社会工作的教育和实践工作。由此,美国循证社会工作教育制度逐渐形成。

循证教育在西方国家的社会工作教育中占有越来越重要的地位,人们对循证社会工作教育的研究和实践仍在持续,其内容也越来越具体化,主要涉及博士生教育、教育机会、教育方法、实施循证社会工作教育的原则、策略和合作关系等。

(二)建设证据审查制度

证据审查制度对循证社会工作的发展影响重大,涉及证据生产、评价、使用、积累和传播等一系列连续性的过程。借鉴西方证据审查制度的经验,中国循证社会工作的证据审查制度建设可以从两个方面进行。一方面可以利用现有数据库作为证据库,推动证据审查制度建设,另一方面可以借鉴西方循证矫正项目审查认证制度。

在众多作为证据库的数据库中,最为大家熟知的是Cochrane协作网和Campbell协作网。Cochrane协作组织和Campbell协作组织作为国际公认的生产高质量证据的组织,建立了由研究人员、从业者和消费者组成的专门的审查小组,根据一定的程序和原则对相关研究结果进行审查。在经过特定程序审查后,将研究结果(证据)公开发布在相应数据库中,并进行详细说明,旨在通过提供原始资料、方法学支持、培训支持、促进合作和传播等方式,生产、保存、更新和传播高质量证据。这一数据库的审核制度对于中国循证社会工作证据审核制度建设具有借鉴意义。

西方循证矫正项目的审查认证制度也具有借鉴意义。循证矫正与循证社会工作一样,都是在20世纪末随着循证实践运动的发展而兴起的,都属于循证实践运动的一部分。西方循证矫正以矫正项目的形式实践,主要根据循证矫正八原则对矫正项目的有效性进行评估。但是作为一个以犯罪人员为对象的矫正模式,矫正项目有效性的证明不能排除人的主观性,因此,形成了矫正项目的审查认证制度。审查认证制度设有专门认证组,如英国矫正局认证专家组、加拿大矫正项目认证小组和美国司法部矫正研究所都是该国矫正项目认证的权威机构。审查组对矫正项目的有效性进行审查,通过审查判定某一矫正项目是有效的、低效的、无效的,还是不确定的,以此决定是要推广该项目、修改后推广该项目,还是终止该项目,并制定相关政策或通过其他渠道来推广。[19]中国本土循证社会工作可借鉴该制度,设立对社会工作项目、研究或服务的审查认证制度,同时完善社会工作服务效果评估制度,特别是要对社会工作实践的核心要素进行评估,将认定有效的项目、研究结果或服务模式推广出去。[20]

(三)创建证据库

西方国家的证据库在各级政府部门和社会组织的共同努力下,积极累积证据,创建了不同类型的证据库。证据库既有国际性的,也有国家性的和地方性的。如Cochrane协作网和Campbell协作网是国际性的非营利组织建立的范围广泛的证据库,HomVEE证据库是美国国家卫生与公共服务部和儿童及家庭管理局建立的,专门为家庭和儿童领域的研究者、实践者和决策者提供依据的证据库,CEBCP是由司法犯罪研究者和政策决策者联合建立的相关领域的证据库。这些证据库都以网络数据库的形式向公众开放,供人们查找和筛选所需要的证据,类似的数据库还有很多。除此之外,经提炼总结形成指南、标准、手册的证据库也在西方国家发挥着重要作用。如在精神健康方面的权威指南DSM,自1952年制定起,经过不断修订再版,迄今为止已经更新到第5版。DSM有一整套临床工作使用的诊断标准、病症的详细描述等,成为临床实践、研究的主要依据。尽管中国社会工作界对西方以病症为主的社会工作实践体系有不同看法,但上述证据库、指南、手册在解决相关问题上确实发挥着重要作用,这些对中国创建适合本土情境的证据库具有借鉴和启示意义。事实上,近年来中国各领域的智库发展蕴含着证据库的内涵。中国已经有很多数据库、指南和手册,但还没有被充分运用到社会工作研究、实践服务和政策制定当中。

(四)建立证据传播制度

研究证据的不断累积并不必然导向证据的应用和传播。证据传播制度的建立为研究和实践搭建起了桥梁。对证据传播和实施制度的研究,旨在将研究成果转化为实践模式,促使研究证据快速、便捷、低成本地被实践者所掌握和采用,以促进专业实践领域实现更多的循证实践,让目标人群受益的速度更快,范围更广。2007年,美国国立卫生研究院最早资助在公共卫生、社会服务和健康照顾领域开展的证据传播和实施研究,后来逐渐被更多人接受,形成了一门新的实施科学。实施科学旨在解决相关研究成果在实践中使用和推广面临的问题,以促使专业实践领域实现更多的循证实践。[21]实施科学也是对方法的科学研究,以促进常规研究中对研究结果和其他循证实践的系统吸收,提高服务质量和有效性。[22]经过学者们的探索和研究,实施科学已经形成一些具有代表性、可操作的实践路线、概念模型和实施策略。尽管仍在不断探索中,但现有实施科学的证据传播制度对中国极具启示意义。证据的传播和实施不仅应成为循证社会工作必须具备的内容,而且其作为一个新兴领域,还应得到持续推广和加强研究。

西方循证社会工作制度是建立在社会工作专业化程度高,社会工作被国家、社会、自身都认可的基础上。基于此,西方循证社会工作对于中国循证社会工作本土发展的启示如下:在中国特定社会背景下,继续推进社会工作的专业化建设;开展循证社会工作教育,推动循证社会工作发展;建设证据审核制度,生产高质量证据;创建本土化的证据库,累积可用证据;建立证据传播制度,推动证据的传播与使用。西方循证社会工作发展经验对中国循证社会工作发展具有借鉴意义。但是,与中国社会工作20世纪80年代末90年代初借鉴、套用西方社会工作理论指导中国实践不同,经过几十年的发展和实践累积,现阶段的中国社会工作本土化发展更具有自觉意识和批判反思性。中国循证社会工作的本土化发展不仅要学习西方的先进内容,更要创造性发展本土的社会工作知识体系和实践模式,凸显中国循证社会工作的内在特性。

四、中国本土循证社会工作知识体系建构:内在建设西方循证社会工作的证据制度化对中国循证社会工作的发展具有启发意义,借鉴西方证据制度化建设是中国循证社会工作发展的“外在建设”,而本土循证社会工作知识体系则凸显中国循证社会工作特性的“内在建设”。纵观中国社会工作的研究,呈现出两大趋势:一是更加注重中国特色研究,注重改革开放以来社会大变革对社会工作服务对象、服务对象需求、社会环境变化等的影响,尤其是本土社会工作发展中的政治关联性、文化敏感性和实践反思性;二是更加注重符合中国社会建设、社会治理的中国方案研究,从借用西方社会工作理论开展实践转向借鉴西方理论与创生本土社会工作知识体系双向发展,寻找符合中国实际的社会工作发展路径,寻求国际话语权。两大研究趋势都有意凸显中国特色社会工作的内在特性。循证社会工作作为提升社会工作有效性和专业性的可能策略,同样也会呈现上述研究趋势,注重中国特色研究,体现中国循证社会工作的内在特性。

(一)关键:本土实践场域中的知识体系建设

如何理解和建设中国循证社会工作的本土化发展的内在特性?王思斌认为,讨论社会工作在中国本土化的前提是社会制度的异质性和文化的差异性,由此提出“社会工作在中国的本土化是产生于外部的社会工作模式进入中国(这是一套经济的、政治的、社会文化的制度体系),同其相互影响进而适应中国社会的需要发挥功能的过程”。[23]基于这一论述,王思斌从文化、社会制度及社会结构的视角分析了中国社会工作的核心——“求—助”关系,提出要发展与中国文化相适应的专业社会工作,发展人文主义的社会工作模式。[24]王思斌对社会工作本土化的论述为学者们探索中国社会工作本土化策略提供了方向。围绕这个方向,陆士桢和漆光鸿提出了融入党和国家社会治理体系的社会工作本土化路径。[25]田毅鹏和刘杰基于中西社会结构差异及社会结构对社会工作价值理念的制约,提出了基于中国文化创造性转化的社会工作本土化策略。[26]彭小兵和王雪燕认为,在中国社会工作本土化进程中,因重改造理论和技能,轻培养信任文化导致实务困境,提出通过信任文化建构实现本土化。[27]李迎生认为,本土理论供给不足制约着中国社会工作的发展,提出了以建构本土特色的社会工作基础理论和实施理论来推进专业社会工作发展。[28]

上述学者提出了不同的中国社会工作本土化策略,但这些策略具体如何实现,讨论的焦点聚集在了社会工作的本土知识上。安秋玲提出了基于实践场域的社会工作知识本土建构。[29]施旦旦提出了从自身社会脉络生产本土知识的在地回应。[30]钱宁提出,以知识创造为基础的社会工作本土化,其重点和难点在于梳理本土经验知识,将对社会工作发展具有专业意义的知识要素进行概念化处理,使之成为社会工作知识系统的组成部分。[31]鉴于此,建构实践场域中的本土知识体系是中国循证社会工作发展的关键。

(二)路径:扩展西方知识体系与创生本土知识

如何将本土知识概念化处理为社会工作知识系统的组成部分,学术界存在两种不同策略。一种是“接受—丰富—增加”的发展策略。该策略认为建构中国本土社会科学的知识系统,可以通过接受已有概念,丰富其理论内涵,增加其变量的文化差异性。[32]即通过扩展西方社会工作知识体系,以西方社会工作知识本土化来建构中国社会工作知识体系。另一种是“新知识的产生”发展策略。该策略认为政治关联性、文化敏感性和实践反思性是推动中国社会工作本土化的三要素,中国社会独特的政治、文化与实践特性产生的经验和创生的知识可能代表了一种新的国际知识类型。[33]即通过中国本土社会工作知识的创生来建构中国社会工作知识体系。

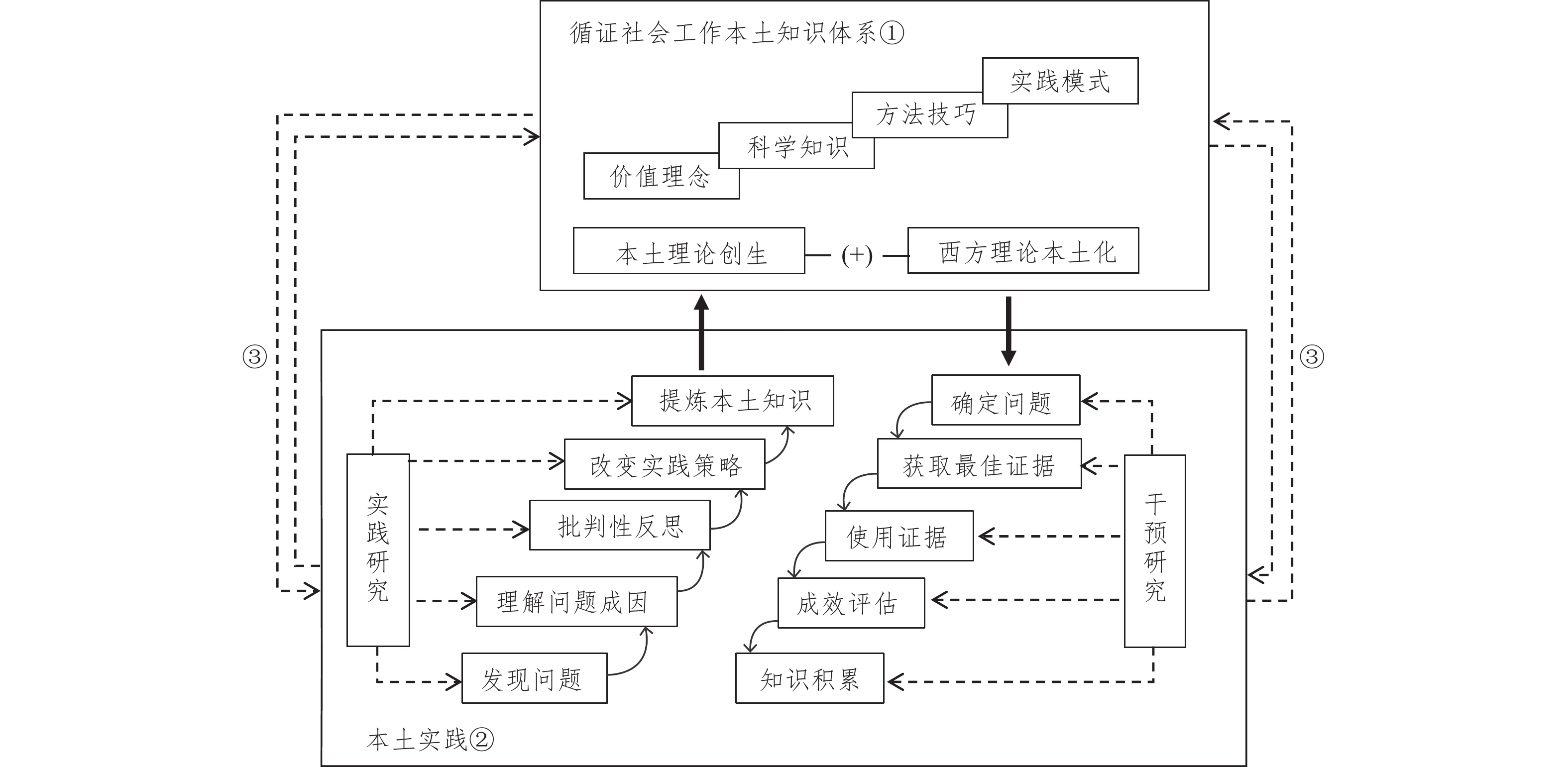

两种不同的策略形成了中国社会工作发展的专业社会工作本土化与本土社会工作专业化的两种驱动[34],给中国循证社会工作本土化发展内在特性建设的理论启示如下。本土化发展的关键在于建构中国循证社会工作本土知识体系,而如何建构循证社会工作本土知识体系,中国社会发展框架中的政治、文化和实践限定了循证社会工作本土化的可能方向,循证社会工作科学实证主义向“实证人文主义”的转向也为中国循证社会工作的发展提出了本土关怀和整合观。由此,中国循证社会工作的发展至少可以有两条路径。一条是西方循证社会工作知识中国本土化,另一条是中国循证社会工作本土知识国际化。前一条路径要求中国循证社会工作继续学习、吸纳西方循证社会工作发展的有益经验和策略,扩展西方循证社会工作知识体系或理论框架,使其适应于中国实践。后一条路径需要中国学者和实践者在本土实践场域创生中国本土知识,并将中国实践领域中的本土知识概念化为具有全球传播和实施意义的循证社会工作理论。两条路径结合起来就可能形成中国循证社会工作知识体系。以中国循证社会工作知识、循证工作实践以及二者关系为分析框架,中国循证社会工作发展路径如图1所示,具体操作可以包括三个部分、九个方面。

|

图 1 中国循证社会工作发展路径 |

第一部分主要是循证社会工作本土知识体系建构(图1中第①部分),主要包括三个方面。(1)西方循证社会工作知识框架梳理。从价值理念、科学知识、方法技巧和实践模式四个方面系统梳理西方循证社会工作的知识框架,将其作为本土化发展的理论基础。(2)扩展西方循证社会工作知识框架以适应于中国实践。在科学借鉴现有理论成果的基础上,吸纳西方循证社会工作的有益经验和策略,处境化理解西方循证社会工作。(3)在中国社会工作实践场域中创生本土社会工作知识,将其概念化为具有全球传播和实践意义的循证社会工作理论。

第二部分主要是循证社会工作本土实践及其研究(图1中第②部分),开展循证社会工作的本土实践要注重中国社会的文化敏感性、政治关联性和地方性知识与实践智慧,主要包括三个方面。(1)西方循证社会工作在中国实践的价值和限度研究。根据循证实践的步骤开展社会工作干预研究(理论—实践),将现有循证社会工作知识应用于本土实践,在实践过程中研究循证社会工作在中国实践场域中的价值和限度。(2)循证社会工作在中国实践限度的影响因素研究,包括从学科逻辑出发的外在建设性影响因素和从事实逻辑出发的内在发展性影响因素。(3)修正循证社会工作在中国实践的限度。反思干预研究中存在的限度和问题,开展反思性实践研究(实践—理论),提出改变或改善的策略,总结提炼本土实践中的循证社会工作知识,扩展西方循证社会工作知识体系框架,修正循证社会工作在中国实践的限度。

第三部分主要是循证社会工作本土知识应用(图1中第③部分)。研究中国循证社会工作本土知识体系的目的是将其应用到具体实践中,将社会工作知识与实践连接起来,开展更有效、更高质量的社会工作服务,主要包括三个方面。(1)专业实践中实证知识与实践智慧的关系研究。从实证知识和实践智慧的辩证关系,探讨循证社会工作专业实践中特定实践场域的科学实证知识与人文经验知识的关系。(2)整合实证知识和实践智慧关系的社会工作专业能力研究。现实情境中使用实证知识和经验知识,需要研究者同时具备技术支撑和价值关怀的专业实践能力。(3)循证社会工作知识传播与应用到现实实践中的路径和策略研究。将研究知识转化为实践,促进研究知识快速、便捷、低成本地被一线实践者所掌握和采用,将让更多目标人群受益的实施科学引入本土循证社会工作知识应用研究中。

五、结束语循证社会工作在促进社会工作有效性、推动社会工作专业化、弥补理论与实践脱节方面的积极作用,使其成为实现社会工作“好的实践”的可能策略。然而,兴起于西方社会的循证社会工作在中国实践中价值和限度并存。在中国的循证社会工作实践中,循证社会工作的理念是被认可的,循证社会工作所倡导的科学化方式、理论与实践关系的连接、系统化的方法和程序化的实践步骤等,都为中国循证社会工作的发展提供了可参考的框架,有助于重新审视本土政治、文化和社会情境下的科学、有效、专业的社会工作服务,审视专业实践中一般化的有效知识体系和地方性实践知识体系的关系。但是,循证社会工作在中国本土实践中充满着张力和限制。循证社会工作本土实践面临中国社会制度、文化、实践情境等因素影响,缺少现成可用的证据。循证社会工作在中国本土发展,无法完全照搬西方循证社会工作的知识框架和实践模式,而是需要突破既有范式,结合中国本土实际情境进行探索。循证社会工作的中国本土实践,在引进吸纳西方循证社会工作经验的同时,也在积极建构中国本土循证社会工作的知识体系和实践模式。

整合西方循证社会工作的发展和本土循证社会工作的实践探索,循证社会工作要在适合于中国特定的社会制度、文化、情境中发展,既要学习借鉴西方循证社会工作的高等学校教育和职业继续教育、严格的证据审查、证据的评估与推广、由政府或非政府组织支持建立公开的证据库、证据传播等制度化建设,又要注重符合中国社会建设、社会治理的中国方案研究,体现中国循证社会工作的内在特性。即通过扩展西方循证社会工作知识,创生本土知识,建构以实践为基础的中国循证社会工作知识体系,以实现循证社会工作推动中国社会工作“好的实践”的应有之意。

注释

①案例选取于顾晓鸣、任建华、邱纬、张昱主编的《规范与循证矫正——南通市崇川区社区矫正生命树的实践探索》一书。该书的撰写基于循证社会工作介入社区矫正项目,该项目由南通市崇川区司法局与华东理工大学社会工作系合作开展,项目起止时间为2011年4月至2014年4月,共计介入社区矫正对象629名。工作组包括由华东理工大学社会工作系师生(教授1名,副教授1 名,博士生4名)组成的督导团队,以及由司法管理人员、社会工作者(64 名)和心理咨询师(8名,其中,专职5人,外聘专家3 人)组成的管理与服务团队。该项目旨在通过社区矫正制度建设探索和社区矫正对象生命意义重塑,解决社区矫正对象社会适应问题。

①案例选取于顾晓鸣、任建华、邱纬、张昱主编的《规范与循证矫正——南通市崇川区社区矫正生命树的实践探索》一书。该书的撰写基于循证社会工作介入社区矫正项目,该项目由南通市崇川区司法局与华东理工大学社会工作系合作开展,项目起止时间为2011年4月至2014年4月,共计介入社区矫正对象629名。工作组包括由华东理工大学社会工作系师生(教授1名,副教授1 名,博士生4名)组成的督导团队,以及由司法管理人员、社会工作者(64 名)和心理咨询师(8名,其中,专职5人,外聘专家3 人)组成的管理与服务团队。该项目旨在通过社区矫正制度建设探索和社区矫正对象生命意义重塑,解决社区矫正对象社会适应问题。

| [1] |

文军, 吕洁琼. 社会工作专业化: 何以可能, 何以可为? [J]. 河北学刊, 2018(4): 156-163,174. |

| [2] |

郭伟和, 郭丽强. 西方社会工作的专业化历程及对中国的启示[J]. 广东工业大学学报(社会科学版), 2013(5): 19-24,86-87. |

| [3] |

吕楠. 证据为本的社会工作实践本土化发展[J]. 社会建设, 2022(6): 3-6. |

| [4] |

何雪松. 证据为本的实践的兴起及其对中国社会工作发展的启示[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2004(1): 13-18. |

| [5] |

李筱, 段文杰. 循证社会工作的科学价值与学科价值——兼论开展循证社会工作的若干原则与方法[J]. 社会工作, 2021(3): 2-9,106. |

| [6] |

谭磊. 循证社会工作: 我国本土语境下理念与实务的融合[J]. 理论月刊, 2021(2): 109-115. |

| [7] |

彭少峰, 张昱. 循证社会工作的本土模式、实践限度与可能价值——以南通循证矫正为例[J]. 学习与实践, 2015(2): 99-106. |

| [8] |

郭伟和. 专业实践中实证知识和实践逻辑的辩证关系——以循证矫正处境化实践为例[J]. 社会学研究, 2019(5): 116-137,244. |

| [9] |

郭伟和. 扩展循证矫正模式: 循证矫正在中国的处境化理解和应用[J]. 社会工作, 2017(5): 3-13,110. |

| [10] |

张昱, 彭少峰. 走向适度循证的中国社会工作——社会工作本土实践探索及启示[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2015(5): 160-166. |

| [11] |

PETTICREW M, ROBERTS H. Systematic reviews in the social science: a practice guide[M]. New Jersey: Blackwell Publishing Ltd., 2006: 1.

|

| [12] |

GAMBRILL E. Transparency as the route to evidence-informed professional education[J]. Research on social work practice, 2007, 17(5): 553-560. DOI:10.1177/1049731507300149 |

| [13] |

HOWARD M O, ALLEN-MEARES P, RUFFOLO M C. Teaching evidence-based practice: strategic and pedagogical recommendations for schools of social work[J]. Research on social work practice, 2007, 17(5): 561-568. DOI:10.1177/1049731507300191 |

| [14] |

JENSON J M. Evidence-based practice and the reform of social work education: a response to Gambrill and Howard and Allen-Meares[J]. Research on social work practice, 2007, 17(5): 569-573. DOI:10.1177/1049731507300236 |

| [15] |

FLEXNER A. Medicine education in the United States and Canada[M]. New York: Carnegie Foundation, 1910: 16-57.

|

| [16] |

RUBIN A, PARRISH D. Challenges to the future of evidence-based practice in social work education[J]. Journal of social work education, 2007, 43(3): 405-428. DOI:10.5175/JSWE.2007.200600612 |

| [17] |

SOYDAN H. Improving the teaching of evidence-based practice: challenges and priorities[J]. Research on social work practice, 2007, 17(5): 612-618. DOI:10.1177/1049731507300144 |

| [18] |

MULLEN E J, BELLAMY J L, BLEDSOE S E, et al. Teaching evidence-based practice[J]. Research on social work practice, 2007, 17(5): 574-582. DOI:10.1177/1049731507303234 |

| [19] |

THE NIC INFORMATION CENTER. Evidence-based practices in the criminal justice system2017[R/OL]. [2024-03-15]. https://nicic.gov/library/026917.

|

| [20] |

康姣. 循证矫正的生成根据及其本土实践再思考——基于“有效矫正”的诉求[J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版), 2019(6): 25-34. |

| [21] |

NILSEN P. Making sense of implementation theories, models and frameworks, implement science[R/OL]. [2024-03-05]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4406164/.

|

| [22] |

ECCLES M P, MITTMAN S B. Welcome to implementation Science, implement science[R/OL]. [2024-03-05]. https://implementationscience.biomedcentral.com/articles/10.1186/1748-5908-1-1.

|

| [23] |

王思斌. 试论我国社会工作的本土化[J]. 浙江学刊, 2001(2): 56-61. DOI:10.3969/j.issn.1003-420X.2001.02.010 |

| [24] |

王思斌. 中国社会的求—助关系——制度与文化的视角[J]. 社会学研究, 2001(4): 1-10. |

| [25] |

陆士桢, 漆光鸿. 融入——社会工作本土化的路径探析(上)[J]. 中国社会工作, 2017(28): 28-30. |

| [26] |

田毅鹏, 刘杰. 中西社会结构之“异”与社会工作的本土化[J]. 社会科学, 2018(5): 73-77. |

| [27] |

彭小兵, 王雪燕. 关注价值、重拾信任: 再论社会工作本土化[J]. 云南社会科学, 2018(1): 141-150. |

| [28] |

李迎生. 构建本土化的社会工作理论及其路径[J]. 社会科学, 2008(5): 77-80. |

| [29] |

安秋玲. 社会工作知识本土建构: 基于实践场域的进路与策略[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2016(6): 111-117,167. |

| [30] |

施旦旦. 社会工作知识生产、扩散以及本土化回应[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2017(3): 28-36. |

| [31] |

钱宁. 以知识创造为基础的社会工作本土化[J]. 中国社会工作, 2017(16): 30-31. DOI:10.3969/j.issn.1674-3857.2017.16.015 |

| [32] |

边燕杰. 论社会学本土知识的国际概念化[J]. 社会学研究, 2017(5): 1-14. |

| [33] |

何雪松, 杨超. 中国社会工作的本土化: 政治、文化与实践[J]. 济南大学学报(社会科学版), 2019(1): 24-29,157. |

| [34] |

史臣, 原心洁. 专业社会工作本土化与本土社会工作专业化——中国社会工作发展的两种驱动[J]. 社会工作与管理, 2019(5): 76-82. |

2025, Vol. 25

2025, Vol. 25