作者简介

- 梁洁雯(1999— ),女,汉族,硕士研究生;主要研究方向:老年社会工作.

通讯作者

- 张锅红(1970— ),男,汉族,研究员,博士;主要研究方向:党建社会工作,青少年社会工作;Email:adzgh@scut.edu.cn。.

文章历史

- 收稿日期:2024-04-16

改革开放以来,我国城镇化进程不断加快,户籍制度的松动促使越来越多的年轻人为寻求发展机会来到城市,越来越多的老人为了支持子女发展而离开原有的生活环境来到陌生城市,他们被称为“老漂族”,即年龄在50周岁及以上,为了与子女团聚或者帮助子女分担家务、照顾孙辈,跨越省市之界,从老家来到子女工作和生活的城市居住达半年以上,户籍不在本市且未发生迁移,经常往返于现居住地和户籍所在地之间的老年人与准老年人群体。[1]2023年,广州市60岁及以上的流动人口有56.45万人,比2022年增长8.14万人,同比增长16.84%。[2]

由于地理空间和社会环境的变化,“老漂族”在适应城市环境时通常会面临一系列困难,如内部的个体生理和心理压力,外部的家庭支持不足、社会关系网络断裂、社会福利保障制度不完善等。“老漂族”单凭个人力量难以改变困局,也缺少足够的外部支持,内外诸多问题使他们产生否定自我的情绪,对自我价值产生怀疑,进而影响其自我价值感水平。如果不及时提供相应的社会工作服务可能会影响其身心健康和生活质量,以及家庭和谐。因此,本研究拟以广州市H社区“老漂族”为样本,采取扎根研究方法并运用三级编码的方式,基于生态系统理论从身体素质、生活观念、家庭关系、人际关系和社会关系五个维度,分析他们在自我价值感方面的影响因素,期望从微观、中观和宏观三个层面提升“老漂族”的自我价值感,帮助他们改变自我认知,发挥个人优势和能力,获取社会支持,从而摆脱困境,重新实现自我价值。

二、文献回顾、理论视角与研究方法(一)“老漂族”的相关研究

“老漂族”与随迁老人、流动老人、迁移老人、候鸟型老人等概念相关。在社会适应方面,“老漂族”面临家庭嵌入困难、社会融入程度低和再社会化能力不足的困境[3],具体表现为水土不服、社交孤独、人际矛盾以及疾病医护困难。[4]他们呈现出“高心理—中行为—低文化”模式,心理适应较易,文化适应较难,行为适应状况不乐观[5],习惯于乡土空间秩序而难以短时间内适应和习得高度规则化的城市空间知识,难以进行自我实现。[6]

在公共服务方面,“老漂族”难以享受本地老年人所拥有的福利待遇和养老服务,正式社会支持不足,经济供养水平低,生活照料资源少,精神慰藉被忽视。由于养老金领取和支付体系不完善,“老漂族”在老年福利(包括各类救助、老年优待等)享有的便利性上还存在较大障碍。[7]需要增强养老保障制度的公平性、统一性和保障性,强化社会保障对流动人口的全面覆盖和支持力度。[8]

在身份认同方面,“老漂族”的身份认同是基于城乡分类之上的个体自我认知以及对这一身份的情感归属,即获得归属感和“当地人”“城市居民”的认同感。[9]可以为老漂族”构建“家庭—团体—社会”整合发展的支持网络,帮助其获得家庭的物质和情感支持,在新的环境中寻求熟悉感,在社会公平的制度环境下,提高其身份认同感。[10]“老漂族”应积极面对问题,努力改变消极认同,主动与本地同龄人交往,积极参与社区活动,学习掌握新的数字技能,不断提升自我效能感。[7]

在精神文化方面,“老漂族”的精神自养能力与意识不足,精神文化生活单一,情感支持薄,应通过增强其精神自养意识与能力,增加情感支持,共建积极老龄化精神养老体系等手段来解决其精神养老困境。[11]要发挥家庭、社区和社会组织的作用,提倡在养老资源供给模式上将物质服务和精神扶助结合起来,实现养老渠道和社会福利供给主体多元化,形成多元供给主体之间的协调与互补,共同支撑起惠及“老漂族”异地精神赡养的养老服务体系。[12]应建立流动老年人信息库,完善社区管理平台,创新社区管理机制,运用社会工作介入方法,促进流动老年人社区融入。[13]应注重社区公共文化空间建设,组织开展多样化的社区活动,增进流动老年人社区互动;加强基层社区建设,合理规划城市社区日常服务型公共设施等,促进多元互动,增强心理和精神空间的可达性;动员融入较好的老年流动“精英”帮扶后来者。[13-14]

(二)自我价值感的相关研究

国内外学者对自我价值感的理解有所不同,但其主要是指个体和他人对自我的评价,并且主要通过生理能力、心理状况、人际交往、家庭关系和社会生活等维度来测量和分析。

William认为,自我价值感=成就/抱负水平,个体自我价值感来自于其所获得的成就和自我期望之间的比值,可以通过提高成就或者降低自我期望来提高自我价值感。[15]Coopersmith将自我价值感描述为个体对自己所作的评价以及所持有的看法,且以一种认可或反对的态度表现出来,其组成部分包括:(1)重要性,生活中重要他人对自己的喜爱和赞赏的感知程度;(2)能力,是否能够完成对于他人而言具有重要性的任务;(3)品德,在伦理标准和道德标准的衡量中自身的匹配程度;(4)权力,影响自我和他人生活的程度。[16]Crocker和Katherine认为,自我价值感的权变成分如下:他人赞扬、外表、竞争获胜、学业能力、家庭支持、美德。[17]黄希庭和杨雄将自我价值感界定为个人所认知和评价的作为客体的自我对社会主体(包括群体和他人)以及对作为主体的自我的正向情感体验。[18]杨芳等人认为,老年人自我价值感是指老年人个体对自身的价值判断, 包括对自我的期许与社会认可度。其中, 对自我的期许主要体现在老年人对自身的认可上,如能为社会做出贡献的能力,而社会认可度则主要体现在老年人与家庭等各种社会团体的互动中。[19]Shavelson等人将自我价值感主要分为四个部分:(1)学业自我价值感(英语、历史、数学、科学);(2)社会自我价值感(同伴关系、有意义他人);(3)情绪自我价值感(情绪状态);(4)身体自我价值感(体能、外表)。[20]骆艳萍认为,成年人自我价值感包括家庭关系、个人品质、交际能力、身体素质、生活态度、社会关系六个维度。[21]宋伊认为,老年人自我价值感主要包括人际关系、影响能力、规则品质、心理素质、生理能力五个维度。[22]杨烨认为,自我价值感分为自我领域和自我评价的自我价值感。其中,自我领域的自我价值感分为能力知识、行为风格、体形外貌、社会地位、国家民族、家庭父母的自我价值感,自我评价的自我价值感分为镜中自我、社会比较和自我知觉的自我价值感。[23]

因此,本研究将“老漂族”自我价值感界定为其对自身价值的判断、对自我的态度、自我如何看待他人对自己的评价,而自我价值感的影响因素主要包括身体素质、生活观念、家庭关系、人际关系和社会关系五个维度。

(三)理论视角:生态系统理论

个人的生存环境是一个生态系统,是由一系列相互影响、相互联系的因素构成的一个功能性整体,个人在生态环境中受到不同社会系统的影响,并且与其他系统相互作用,人是在环境中与各生态系统持续互动的主体。

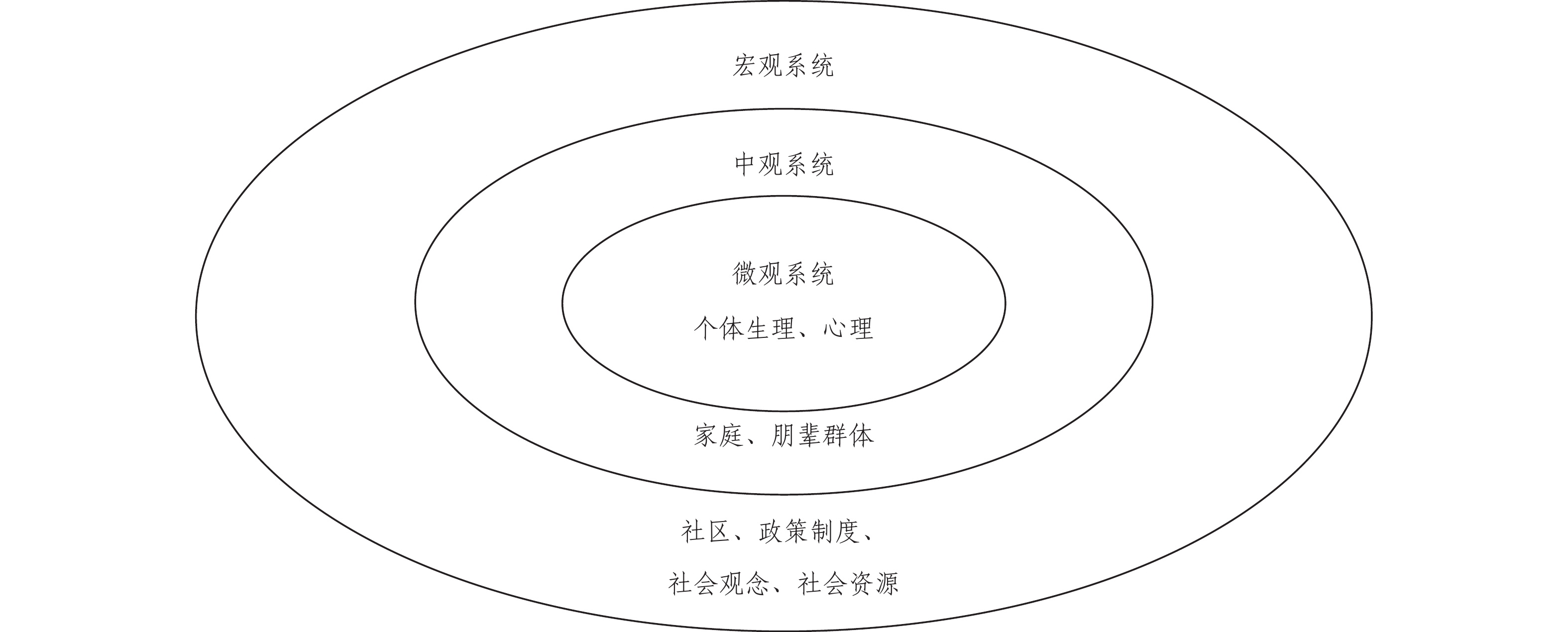

查尔斯•扎斯特罗和卡伦•柯斯特把人的社会生态系统区分为三种基本类型:微观系统、中观系统、宏观系统。微观系统是指处在社会生态环境中的看似单个的个人。个人既是一种生物的社会系统类型,更是一种社会的、心理的社会系统类型。中观系统是指小规模的群体,包括家庭、职业群体或其他社会群体。宏观系统则是指比小规模群体更大一些的社会系统,包括文化、社区、政府机构和社会组织。人的生存环境的微观、中观、宏观系统总是处于相互影响和相互作用的情境中。在社会生态环境中,微观系统与中观系统相互作用。个人的行为会受到家庭成员、家庭环境、家庭氛围的影响,同样也会受到个人的工作群体、个人参与的其他小规模群体的影响;反之,个人行为对于这些系统也会产生重要影响。[24]根据生态系统理论,运用该理论帮助服务对象解决实际问题时,应该关注个人与环境各系统间的有效互动,加强个体适应环境的能力,并改变影响个体的环境。在人与环境的互动过程中找到影响个体认知和行为的深层次原因,帮助个体解决阻碍自身发展的影响要素,从而有效回应个人、家庭、群体和社区等各个系统的需求,改变人与生存环境的关系。

从生态系统理论视角来分析“老漂族”相关问题的研究较少,生态系统理论为本研究提供了理论依据。本研究拟在生态系统理论指导下,结合“老漂族”的实际情况,在生态环境中探讨其自我价值感存在的问题及其原因,以身体因素和生活观念作为微观系统进行分析,将家庭关系和朋辈群体关系作为中观系统进行研究,最后扩大到“老漂族”所在的社区和社会组织,将此作为宏观系统进行分析,充分利用有效资源来帮助“老漂族”提升其自我价值感。“老漂族”的生态系统如图1所示。

|

图 1 “老漂族”的生态系统 |

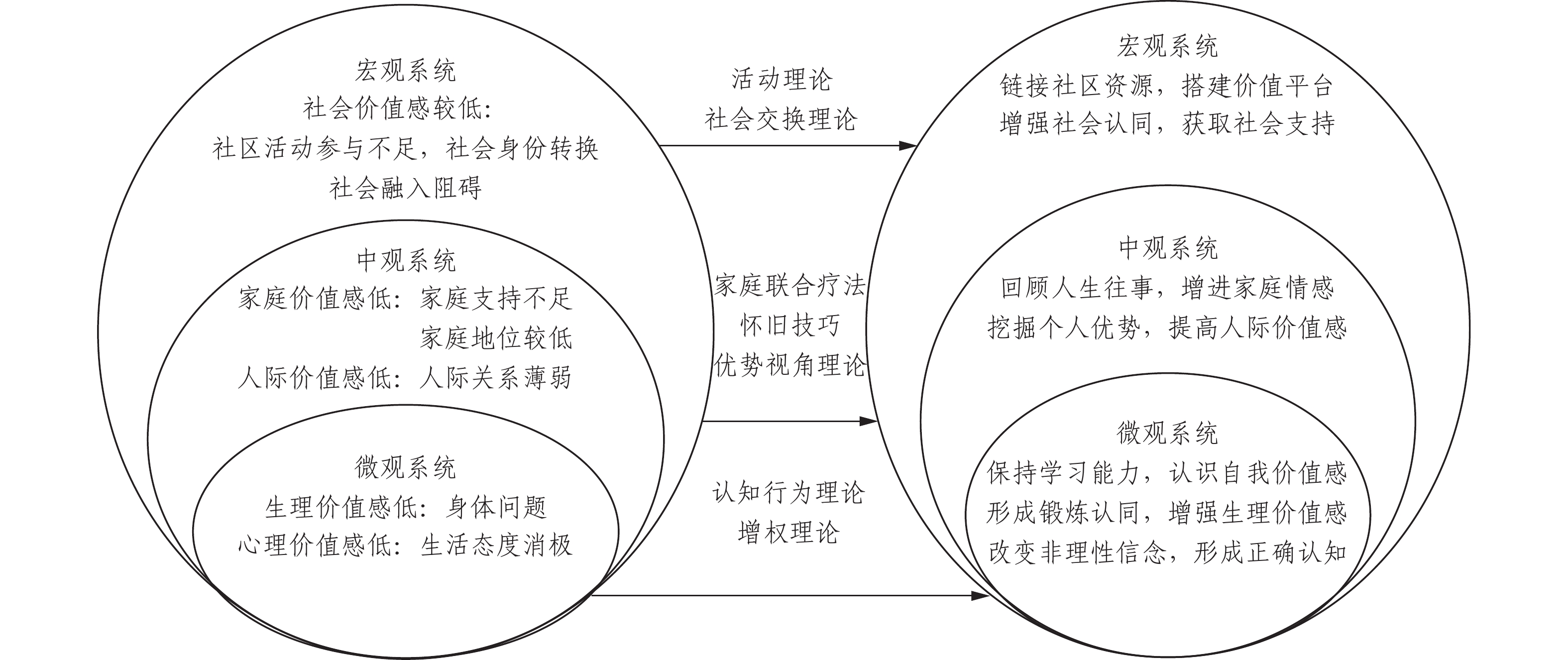

在生态系统理论指导下,笔者根据服务对象自我价值感存在的问题及其原因进行三个阶段的服务过程和策略分析。第一阶段,在微观系统层面,运用认知行为理论帮助“老漂族”改变非理性观念,树立正确的自我认知,通过体育锻炼等方式使其形成对自我的认同,并在增权理论指导下帮助其保持学习能力。第二阶段,在中观系统层面,通过家庭联合疗法,运用怀旧服务技巧来帮助“老漂族”增进家庭感情,获得家人认可,并且利用优势视角理论来帮助其获得来自同辈群体的肯定,增强自信。第三阶段,在宏观系统层面,在活动理论指导下让“老漂族”积极在参与社区活动过程中发掘自身优势,并根据社会交换理论来为其提供社会支持和链接社会资源,增强社会认同感。

(四)研究方法

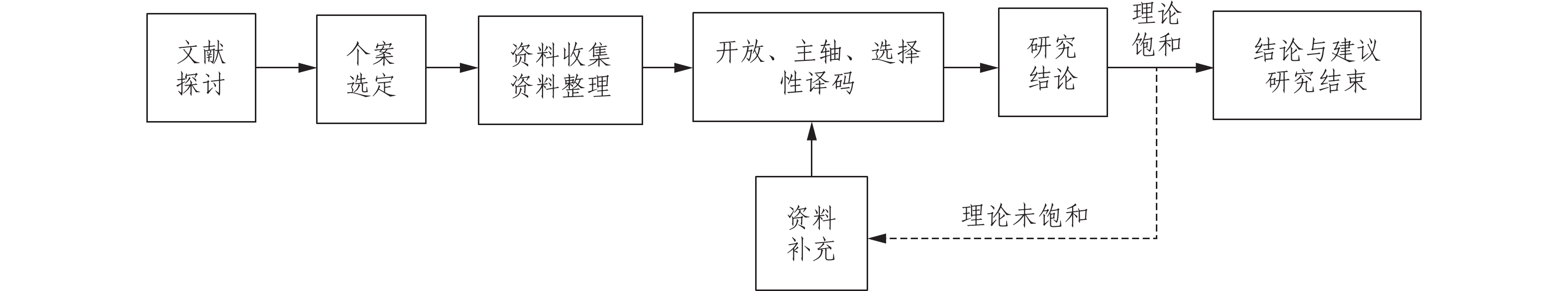

扎根理论是美国社会学家巴尼•G.格拉泽和安森(安塞尔姆)•L.斯特劳斯于1967年提出的,研究者在社会现象或生活经验中进行实地观察并收集资料,在原始资料基础上归纳总结、提取概念、构建理论。[25]扎根理论通常采取理论抽样方法,研究者可以将资料初步生成的理论作为下一步资料抽样的标准。这些理论可以指导下一步资料的收集和分析工作,如选择资料、设码、建立编码和归档系统,每个理论对研究者下一步的研究都具有导向作用。其操作流程主要包括:(1)从资料中产生概念,对资料进行逐级登录;(2)不断对资料和概念进行比较,系统询问与概念有关的生成性理论问题;(3)发展理论性概念,建立概念与概念之间的联系;(4)理论性抽样,对资料进行系统编码;(5)建构理论,力求获得理论概念的密度、变异度和高度的整合性。[26]扎根理论研究流程如图2所示。[27]

|

图 2 扎根理论研究流程 |

“老漂族”自我价值感的影响因素具有不确定性,需要在个体内部和外部环境双向互动的基础上展开研究,要通过深度访谈和细致观察来了解“老漂族”自我价值感存在的问题及其原因。因此,本研究采取扎根理论,于2023年在广州市H社区通过半结构式访谈和观察的方法收集“老漂族”的资料。广州市H社区临近工业区,交通较为便利,综合服务设施较为齐全,房价比其他区域低,吸引了很多外来务工青年在此成家立业,他们的父母也随之过来照顾家庭。首先,采取目的性抽样方法,从广州市H社区选取年龄为55周岁及以上、广东省外农村户口、在该社区生活三个月以上的老年人。随后,采取理论抽样的方式对其进行一对一深度访谈,具体来说是在综合考虑其性别、年龄、婚姻情况、受教育程度、随迁时长和社区活动参与情况等因素后,对其进行深度访谈和观察。然后,收集和保存好原始资料,访谈完一个研究对象就对原始资料进行整理和分析,完成开放式编码、主轴式编码、选择性编码三层编码,再访谈下一个对象,并且找出两者的异同进行对比分析。在对编码的资料进行系统性和连续性比较后,发现理论模型已达到饱和,可以根据编码分析结果提出相关建议。

三、“老漂族”自我价值感现状分析笔者根据扎根理论对访谈资料进行分析归纳,概括出“老漂族”自我价值感的影响因素,并剖析其问题及成因。本研究所选取的广州市H社区15名访谈对象的基本情况如表1所示。

| 表 1 访谈对象基本情况 |

(一)三级编码结果呈现

1.开放式编码

在进行开放式编码阶段,将资料打乱和重新排列组合并逐句编码贴上标签。本研究全部访谈文本约

| 表 2 开放性编码结果 |

2.主轴式编码

笔者将开放性编码所得到的21个初始范畴进一步对比归纳后,梳理出概念之间的主次关系,并且找到主范畴对应的次范畴、类属对应的亚类属,以及类属属性和维度具体化的表现。由21个初始范畴进一步归类概括得到身体机能变化、城乡文化差异、家庭关系、人际关系、社区参与、社会融入6个主范畴(见表3)。

| 表 3 主轴式编码结果 |

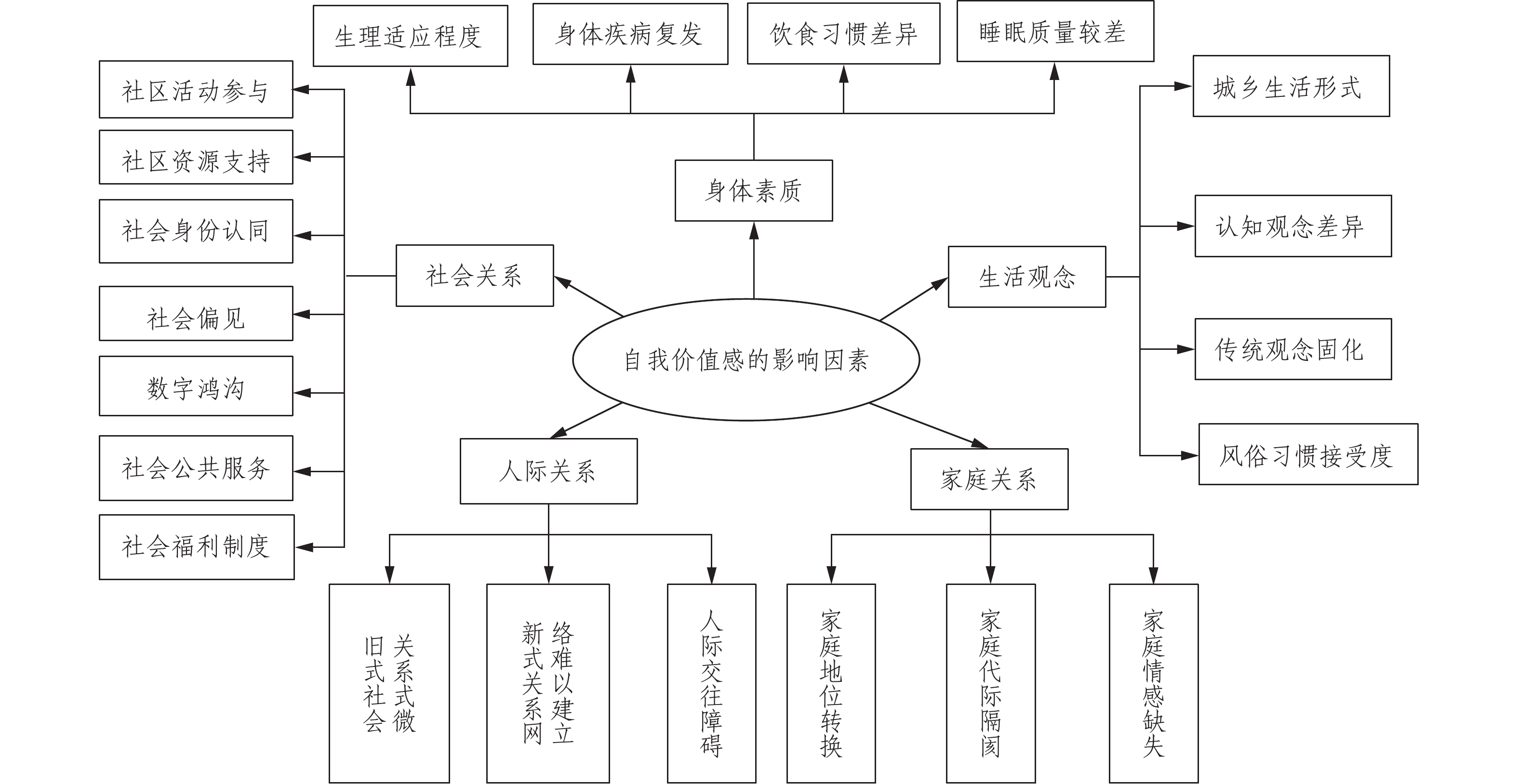

3.选择式编码

选择性编码是指进一步发掘出主轴编码具有统领性的核心范畴,并建立起核心范畴与其他范畴之间的联系。本研究通过选择性编码选取出身体素质、生活观念、家庭关系、人际关系、社会关系这五个核心范畴,以此分析“老漂族”在微观、中观和宏观系统上自我价值感的影响因素及存在的问题,并分析核心范畴与其他范畴之间的内在关联性。

4.理论饱和度检验

理论饱和度是检验扎根理论是否继续进行采样的标准,即检验在已归纳出的研究范畴关系中,是否还存在其他新的概念。整理出15份访谈资料的理论模型后,笔者又访谈了5名“老漂族”,但并未发现五个核心范畴外新的范畴关系,这说明“老漂族”自我价值感影响因素的理论模型已达到饱和。“老漂族”的自我价值感影响因素模型如图3所示。

|

图 3 “老漂族”的自我价值感影响因素模型 |

(二)“老漂族”自我价值感的影响因素

笔者在分析访谈资料和细致观察的基础上,从微观、中观和宏观系统对“老漂族”的身体素质、生活观念、家庭关系、人际关系和社会关系这五个维度进行自我价值感影响因素的分析(见表4)。

| 表 4 “老漂族”自我价值感的主题分析框架 |

1.微观系统:身体素质和生活观念

由于城乡之间生活环境、生活方式和认知习惯的差异,“老漂族”进入新的环境后会不适应和遭遇挫败,进而引发其生理和心理上的改变,即身体出现问题和产生消极的生活态度。

一是身体素质,即身体问题使得生理价值感较低。首先,身体状况会对个人的心理状态产生影响,良好的身体素质让老人身心愉悦,较差的身体素质则会限制老人的行动,使其无法参加社会活动,无法实现个人价值,老人因此身心受挫。随着年龄的增长,“老漂族”的生理适应能力逐渐减弱,身体机能随之衰退,生活环境的改变使其水土不服。其次,有慢性疾病史的“老漂族”因不能适应环境的变化而病情加重,使其减少了社会活动,同时较高的医疗费用会让其感到自己给子女增添了负担。最后,“老漂族”还有难以适应城市的饮食习惯和作息规律、睡眠质量下降、精神状态不佳等问题。身体变化带来的无力感和愧疚感使其不断自我否定,影响其对自我价值的判断,其生理价值感随之降低。

城市又闷又热,我的身体状况不适合开空调,吹空调容易头疼,晚上经常睡眠质量不好,白天精神状态也不好。(C2)

城市空气污染比较严重,我有时候感觉呼吸有点难受,也不愿去外面走动。(C4)

这里气候比较湿热,身体难以适应,一些慢性病容易发作。害怕看一次病就让子女花费很多钱,还耽误上班,心里很内疚。(C13)

二是生活态度,即消极的生活态度使得“老漂族”心理价值感较低。自我价值感较高的人拥有乐观向上的生活态度,对生活充满热情,自我价值感较低的人则生活较为单调,生活态度比较消极。

首先,“老漂族”普遍表示城市生活方式比较单一。由于害怕被城市人歧视而与同辈群体缺乏交流,产生思乡情绪,对城市没有归属感,导致“老漂族”内心产生落差感、失落感和孤独感,形成较大的心理压力。其次,在认知观念上,“老漂族”缺乏城市生活所需的经验知识。随着大脑功能减弱,老年人学习能力降低,其对新事物认知能力较差。他们看待问题倾向于基于传统经验的主观判断,难以学会新的生活方式和经验知识。城市生活经验知识的缺乏使他们难以融入社会,影响了他们的主观幸福感,其自我价值感也随之降低。最后,“老漂族”传统观念固化。他们还保留原有的风俗习惯和文化观念,与城市居民相处时存在生活习惯的障碍以及价值观念的冲突。

这些个体因素的差异不仅给“老漂族”带来生活的不便,还使其在城市中被忽视,被边缘化,造成心理上的失衡,从而产生对城市生活的消极感受。

有时候很想念家乡,不知道老伴独自在老家生活得如何,刚来那会儿,老伴经常说不习惯一个人在乡下空荡荡的房子里。(C1)

来到这里感觉格格不入,很多风俗习惯、生活经验和我们农村不太一样。我没有办法改变自己的传统观念,还是习惯原来的风俗习惯。我也害怕城里人嫌弃我们乡下人,所以不敢主动和他们接触。(C5)

在老家,还能和家里亲戚邻居聊天、唠家常。这里人生地不熟,语言不同,平时也没有人和我交流沟通。(C7)

我感觉像是被困在一个牢笼里,和本地老人因为存在文化差异而缺少交流。不太喜欢这种生活状态,有时候心情比较低落,做事情没有干劲,没有在老家那种自由的状态。(C11)

2.中观系统:家庭关系和人际关系

“老漂族”在家庭中无法获取足够的情感支持,使其家庭价值感较低,在朋辈群体中无法建立人际关系网络,使其人际价值感较低。

一是家庭关系。个人的行为会受到家庭成员、家庭环境、家庭氛围的影响,家庭支持不足使得“老漂族”对自身的家庭身份地位不认同,并且其对家庭的情感需求也无法得到满足。首先是家庭地位的转变。“老漂族”在原居住地有经济收入来源,在养活自己的同时也能减轻子女的养老负担,是家庭的权威者,但是当他们进入子女的家庭时,发生了从“家庭权威者”到“家庭参与者”的角色变化。其次是两代人在生活方式、价值观念、幼儿抚养等方面容易产生代际差异和隔阂,引发家庭矛盾。在子女家庭中,子女的权力和资源占优势,即使意见不一致,老人也会为了照顾子女的感受而选择妥协。家庭角色转换和地位改变使“老漂族”产生心理落差。最后是家庭情感的缺位。年轻人迫于生活和工作的压力,很少有时间陪伴老人,无暇顾及老人的情感需求。“老漂族”大部分时间是独处,缺少家庭的情感支持。

儿媳养育孙子的方式和我不一样,我们就会发生争执和矛盾。每次争吵到最后都是我向儿媳妥协,我也不敢表达自己的看法,毕竟这不是在老家。(C5)

年轻人的作息、饮食、消费习惯和我们不一样,我有时会说他们,他们嫌我唠叨,引发争吵。(C6)

他们经常工作到很晚才回家,然后直接进屋休息,很少会主动关心我,也很少主动和我说话。我几乎是一个人在家,没人和我说心里话,我也不敢打扰他们休息,他们上班也很疲惫。(C9)

来到孩子的家庭,衣食住行都依赖孩子,自己年纪比较大,没有能力为家庭做经济贡献。要做一个“懂事”的老人,不敢随便提要求,怕被孩子嫌弃,家里的事基本都听孩子的。(C13)

二是人际关系。人际关系网络薄弱使“老漂族”人际价值感较低。老年人拥有广泛的人际关系网络,可以使其获得群体的支持、帮助和关爱,增加个人的人际关系价值感。“老漂族”在城市生活中难以建立起社会关系网络,因而无法通过人际关系互动获得人际价值感。首先是原有的社会关系网络断裂。“老漂族”脱离了熟悉的生活空间,社会关系网络也发生了改变。原有的熟人关系网络逐渐疏远和断裂,旧的社会关系式微。其次是在新的城市环境中存在语言隔阂、社会习俗差异、文化交流阻碍等问题,“老漂族”和城市老人缺乏有效的人际交往,在新场域中遭遇交往困境使其难以在城市建立起新的社会关系网络,缺乏提供情感支持的人际交流,难以获得情感上的鼓励和支持。

亲朋好友都在老家,我来城市后和他们的联系逐渐减少,不会使用手机和他们视频电话。(C4)

很多时候都感觉和城里人聊不到一起。我也不好意思主动和他们说话,怕他们嫌弃。(C15)

3.宏观系统:社会关系

一是社区活动参与程度低。社区很少组织与“老漂族”相关的主题活动,没有充分利用现有资源搭建起帮助其挖掘兴趣爱好和发挥个人能力的活动平台,这不利于让他们在社区中找到归属感和价值感。

二是社会身份的转换。“老漂族”进入城市生活后形成了新的社会身份,原有的工作价值和社会价值也在一定程度上受损,难以凭借原有的社会资源和地位获得他人和社会的尊重与认同。此外,社会现存的老年人“没有劳动价值”“老人无用”等负面评价,使得“老漂族”不自觉地给自己贴上“没有社会价值”的标签,使之形成自己“没有能力独自在城市解决问题”的心理暗示。这些问题使其内心对城市产生隔阂,社会角色地位和身份认同感不断降低,难以建立起对自身城市角色和身份的认同感和归属感,逐渐将这种观念内化为否定自我能力的评价,其自我价值感不断受损。

三是社会融入的阻碍。“老漂族”在城市生活面临“数字鸿沟”和制度性壁垒两大主要问题。一方面城市社会生活已广泛使用数字化智能产品,他们因之前很少接触而难以掌握智能化产品的应用技能。另一方面,以户籍制度等形成的公共服务和社会福利方面的制度性壁垒阻碍他们融入城市,无法享受与城市老人同等的社会福利待遇,加剧了其在城市找不到归属感的消极感受。

我没有收到过社区活动的消息,不清楚社区有什么活动、怎么报名,所以很少参加社区活动,平时也没有留意。(C3)

我在老家起码还能靠自己给家里补贴家用,在城市不知道怎么赚点家用钱,感觉自己没有能力在城市独自养活自己。(C7)

我以前就听说城里人看不起农村人,而且年纪大了确实什么也不懂,什么工作也干不了,感觉自己不中用了。(C9)

现在城市生活比较先进,我在农村没见过这些高科技,比如微信支付、刷码进站、视频电话、智能政务,很多东西都要在网上操作。我不懂这些高科技如何使用,子女平时工作忙,也没有时间教我。(C12)

这里的公园优惠、乘车优惠和高温补贴等各种福利待遇只能给予本地老人,外地老人无法享受。我有时候也挺失落的,感觉和城市格格不入。(C14)

四、“老漂族”自我价值感的提升策略基于以上“老漂族”自我价值感现状的研究,为了更好地运用社会工作服务的策略提升其自我价值感,笔者根据生态系统理论的分析框架,结合行为认知理论、社会支持理论和优势视角理论,建议如下。社会工作服务问题及对策如图4所示,社会工作服务实务过程如表5所示。

|

图 4 社会工作服务问题及对策 |

| 表 5 社会工作服务过程 |

(一)微观层面自我价值感的提升

1.习得城市新知识,保持学习能力

增权理论强调个人的主观能动性和潜能, 强调个人有能力、有机会为自己的生活做出决定并采取行动。同时, 增权的核心是通过提供资源及培养知识和能力, 提高个人控制自己生活的能力,使个人从被动的弱者变成主动的强者。[28]保持老年人学习新技能的能力,可以使其有效保持智力的活跃状态,对保存其认知能力至关重要。[29]因此,社工可以从增权视角出发,增强“老漂族”的学习能力,帮助他们增能,使其通过学习自我价值感的相关内容及城市生活技能,提升个人对城市生活的认知水平,培育其获取资源的能力。

首先,社工可以帮助“老漂族”正确把握自我价值感的内涵,了解其自我价值感存在的问题及原因,从而运用合理的方法解决问题。其次,社工可以通过课堂教学、模拟场景及示范操作等方法教会“老漂族”城市生活的知识、解决问题的技巧、掌握智能化的设备操作和城市生活的必备技能。

2.形成锻炼认同,增强生理价值感

健康状况是影响老年人自我价值感的直接因素,患多种慢性病和处于生活不能自理状态的老年人自我价值感较低。体育在解决“老漂族”社会融入方面的作用机制表现为激发融入的主体能动性, 促进融入中的平等互动、情感连接、自我增能和网络建构。[30]因此,可以通过体育锻炼降低老年人患慢性病的概率。增强“老漂族”的身体素质,帮助其形成对自身的锻炼认同,不仅可以直接提升其幸福感,还可以通过增加社会支持间接提升其幸福感。当老年人感知到足够的社会支持时,才能更好地减缓压力,降低抑郁、焦虑等消极情绪,并提高积极情绪,增强其社会适应能力,改善人际关系,从而提升其精神幸福感。[31]

首先,社工可以结合老年人身体素质和对锻炼的可接受度制定科学合理的身体锻炼计划,帮助“老漂族”进行有规律的身体锻炼,养成定期锻炼的习惯。其次,可以组建社区老年人锻炼团体,利用集体力量帮助他们坚持锻炼,在集体的鼓励和支持中获取锻炼认同,使其在锻炼中提升精神上的幸福感,减少其对身体状况的担忧焦虑,增强其对身体条件的自信和可控感,从而提升其生理价值感。

3.改变非理性信念,形成正确的自我认知

非理性的认知会影响“老漂族”对自身价值的基本判断,导致其无法树立对自身能力的充分认可,因此社工可以运用认知行为理论帮助其改变非理性的认知信念。要立足于“老漂族”所生活的环境系统重建认知结构,与其一起分析产生不良认知的原因,并分析不同因素的影响程度,让其清楚了解自己对事件的态度、看法与行为之间的关系,提高其分析问题的能力。干预和治疗的目标不仅仅是针对行为、情绪等外在表现,更重要的是帮助其分析个人与社会环境之间的关系,分析自我认知及社会认知状况,找出错误的认知并加以纠正。[32]

社工可以通过认知行为理论及其治疗方法帮助“老漂族”改变非理性信念,纠正其自我认知偏差,引导其挖掘自身优势,认识到自身在城市生活的价值和意义,从而形成正确的自我认知和评价,摒弃消极的生活观念,形成积极乐观的生活观念。

在服务过程中,社工可以采取倾听、同理、给予支持和共情等社会工作技巧与“老漂族”互动,倾听其想法并给予其相应的建议和支持,帮助其运用自身能力主动参与服务过程,鼓励其直面问题,进行自我决定和选择,增强其解决实际问题的能力。

(二)中观层面自我价值感的提升

1.回顾人生往事,增进家庭情感

家庭系统是“老漂族”获取自我认可、自我尊重和自我肯定的主要场所,是其联系和互动最紧密的系统,对提升其自我价值感具有重要作用。社工可以运用联合家庭治疗法来增进老年人与家庭成员间的对话,促进相互尊重和理解,重新修正其与家庭成员之间的关系。

首先,社工在全面了解“老漂族”家庭情况后,可让家庭成员通过家庭会议等方式面对面交流,表达真实想法,让家庭成员了解到老年人因在城市生活自我价值感较低而产生情绪困扰,希望获得家庭成员的尊重理解、鼓励支持和情感慰籍。建议家庭成员多陪伴老年人,主动提供情感支持,了解其想法和需求,充分尊重和理解其意见,从而消除彼此间的误解和矛盾,使其在家庭中找回尊严和地位,提升其对自我的认同感。

其次,采取怀旧服务方法,即通过怀旧让老年人回顾过往生活中最重要、最难忘的事件或时刻,从中体验快乐、成就感、尊严等多种有利于身心健康的情绪,使其有勇气面对城市生活中的困难,在家庭成员的鼓励下积极走出家门,融入社区。[13]社工可以通过家庭活动让家庭成员与老年人共同回顾难忘的人生经历,使家庭成员理解和支持老年人,帮助其重新构建自我认同。

最后,在家庭系统的支持和鼓励下,老年人与家庭成员共同参与社会活动,搭建其社会支持网络。在家庭系统与外部系统的良好互动中,帮助老年人更好地实现个人与环境的互动,使其在各生态系统中找到自我存在的意义和价值。

2.挖掘个人优势,提高人际价值

优势视角理论认为每个人都有内部和外部的价值、能力和资源。这些优势可能在一个人的生活中已经被发现或实现, 也可能是未被发现或开发的。[33]基于优势视角理论,社工可充分挖掘“老漂族”个人的优势资源和能力,通过同辈之间的互动和肯定来给予其情感支持,帮助其增强对自身的认可,获取外部社会支持网络,提升其人际价值感。

社工可通过老年人兴趣爱好交流平台,建立起“老漂族”成长小组,定期组织老年人进行交流活动、技能学习座谈会等,增进“老漂族”与城市老人之间的互动和交流。老年人之间相互排解苦恼和困扰,分享生活经验,展示个人才能和优势,给予彼此肯定和赞许,能帮助“老漂族”在人际关系中获得情感满足和展现自身优势,搭建起社会支持网络,增进其人际价值感。

(三)宏观层面自我价值感的提升

1.链接社区资源,搭建价值平台

活动理论认为,活动水平高的老年人比活动水平低的老年人更容易对生活感到满意和更能适应社会。[33]社区作为“老漂族”的主要社会交往和活动场所,在其社会交往中发挥重要作用。社工可以运用社区工作方法,充分发挥社区提供资源网络和活动支持的作用,帮助“老漂族”在社区参与中重新认识自我,找到自身的城市角色,增强其城市生活的归属感和自我价值感。

首先,社区可以在了解和掌握“老漂族”的基本信息后,为其提供帮助,使其感受到社区的人文关怀。其次,社区可以根据“老漂族”的基本需求,为其搭建相应的服务平台,帮助其解决生活问题和情绪问题,缓和家庭矛盾和城市适应问题。最后,社区可以组织兴趣爱好活动、志愿者和义工服务等社区性团体活动。社工可以充分利用社区平台社区资源帮助“老漂族”发掘个人兴趣爱好,发挥自身优势,培育自身潜能,锻炼社会交际和解决问题能力。

积极参与社区建设和治理,有利于“老漂族”与社区居民建立起友好互动的社会关系网络,增加其社区生活的参与感和成就感,获取社区认同和对自我的肯定,提升其社区情感认同和社区归属感。

2.增强社会认同,获取社会支持

社会交换理论认为人们为了获得报酬而倾向于与他人进行交往。交换可以分为经济交换和社会交换,前者涉及有形的资源,后者涉及无形的资源。社会交换受互惠、公平、互信等规范的制约,影响人们的权力、地位、情感等。[34]应帮助“老漂族”最大限度获取社会资源,提高其在城市生活的地位,增强社会对其社会贡献的价值认同,强化其社会支持网络,提升其社会价值和社会地位。

首先,社工可以在能力范围内增进社会对“老漂族”的理解和尊重,承认其社会贡献和社会价值,减少歧视和偏见。其次,倡导政府针对“老漂族”提供健全的社会福利保障体系,持续推动公共服务和社会福利均等化。最后,社工可提供相应的政策咨询和资源链接服务,为“老漂族”及时普及社会福利保障制度并帮助其成功申请相应福利资源,减轻其个人及家庭的物质和精神负担,使其感受到社会政策的支持和人文关怀。

社工通过链接社会资源,为“老漂族”争取社会权益,减少社会偏见,利用社会支持为其增能充权,增强其社会影响力和社会身份认同。社会支持网络的建立和社会身份的认同有利于其形成积极的生活态度,积极参与社区社会活动和增进对自身价值的认同,从而实现个体与社会环境的互动,增强其运用各生态系统资源和功能的能力。

五、总结与展望研究发现,“老漂族”在微观系统上对身体素质的焦虑和生活观念的消极,在中观系统上家庭支持不足和人际关系薄弱,在宏观系统上社会融入受阻等问题,导致其自我价值感较低。为了更好地提升“老漂族”的自我价值感,本研究分别从微观(个体)、中观(家庭和朋辈群体)和宏观(社区、政府和社会组织)三个层面,通过行为认知理论来增强“老漂族”对自我生理和心理价值感的认同,通过怀旧服务疗法和优势视角来增进其家庭价值感和人际价值感,通过组织社会活动和链接社会资源来增强其社会认同和社会支持,充分发挥“老漂族”各生态系统间个体与环境的互动作用,通过培育其自身能力来提升自我价值感。

本研究存在不足之处,需要在后续研究中改进。首先,关于“老漂族”自我价值感存在的问题分析不够全面,也没有排除各因素之间的相互影响,因此本研究的科学性和严谨性有待提高。后续研究可以综合分析影响“老漂族”自我价值感的各个因素,提升研究的准确性和完整性。其次,自我价值感的提升是一个循序渐进、不断变化的过程,需要社工和服务对象经过一定时间持续努力才能获得较大程度的提升。本研究缺乏长时间的观察,只了解到社会工作介入的短期效果。后续研究可以通过更长时间和更专业的社会工作服务介入来帮助“老漂族”实现自我价值感的长效提升。最后,不同地区背景和经历的“老漂族”自我价值感的情况有所不同,本研究的研究对象数量有限,代表性不足。后续研究可以选取更大范围的样本进行普遍性筛查和研究。

“老漂族”随着地理空间的转换和社会权力的转变,产生个体生理和心理变化、代际关系冲突和社会网络缺失等问题。如何帮助“老漂族”在城市生活中提升自我价值感,需要整合和联动多方力量进行努力,增强对“老漂族”精神层面的社会关注和资源投入,使其真正能在城市发挥余热,老有所乐,安享晚年。

| [1] |

许加明, 华学成. 流动的老年: “老漂族”的形成机制与多重角色困境[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2018(5): 39-48,162. |

| [2] |

广州市老龄工作委员会办公室. 广州市发布2023年老年人口和老龄事业数据 [EB/OL]. [2024-10-09]. https://www.gz.gov.cn/zwgk/zdly/mzxx/yljgjbxx/content/post_9900768.html.

|

| [3] |

胡小武, 韩雪. 流动的悖论: 从城市“老漂族”到返乡空巢老人研究[J]. 河北学刊, 2024(2): 178-185. |

| [4] |

穆光宗. “老漂族”的群体现状与社会适应[J]. 人民论坛, 2021(12): 64-66. DOI:10.3969/j.issn.1004-3381.2021.12.015 |

| [5] |

杨菊华. 空间理论视角下老年流动人口的社会适应[J]. 社会学研究, 2021(3): 180-203,229-230. |

| [6] |

黄丽芬. 进城还是返乡?——社会空间与“老漂族”的自我实现[J]. 北京社会科学, 2019(11): 4-14. |

| [7] |

杨菊华, 卢瑞鹏. “漂老”与“老漂”: 国内老年流动人口的研究进展与展望[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2023(1): 84-94. |

| [8] |

刘厚莲. 靠谁养老、去哪养老: 乡城流动人口养老意愿分析[J]. 人口与发展, 2019(3): 57-66. |

| [9] |

孙昕, 钟仁耀. 抑制还是促进: “老漂族”的隔代照料对身份认同的影响[J]. 社会保障研究, 2021(3): 50-58. |

| [10] |

钟仁耀, 孙昕. “老漂族”的类型差异及其影响因素研究——基于“认知—行为”双维度框架[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2022(1): 70-78. |

| [11] |

廖佩璇. 积极老龄化视角下农村“老漂族”精神养老问题研究[J]. 市场周刊, 2022(1): 7-8,46. |

| [12] |

张国英, 赖依阳, 刘业青. 福利多元主义视角下城市“老漂族”精神赡养问题研究——以广州市三个典型社区为例[J]. 南方人口, 2021(1): 57-67. |

| [13] |

刘庆. “老漂族”的城市社会适应问题研究: 社会工作介入的策略[J]. 西北人口, 2012(4): 23-26, 31. |

| [14] |

彭大松. 家庭化流动背景下老年流动人口的城市融入研究[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2020(6): 105-114. |

| [15] |

JAMES W. The principles of psychology[M]. Cambrigde, MA: Harvard University Press, 1983: 296.

|

| [16] |

COOPERSMITH S. The antecedents of self-esteem[M]. San Francisco: Freeman, 1967.

|

| [17] |

CROCKER J, KATHERINE M K. Contingencies of self-worth[J]. Current directions in psychological science, 2005, 14(4): 200-203. DOI:10.1111/j.0963-7214.2005.00364.x |

| [18] |

黄希庭, 杨雄. 青年学生自我价值感量表的编制[J]. 心理科学, 1998(4): 289-292,382. |

| [19] |

杨芳, 杜遥, 郑思莹, 等. 老年人自我价值感影响因素的探索性研究——基于G市老年人的调查分析[J]. 经济研究导刊, 2017(36): 34-39. |

| [20] |

SHAVELSON R J, HABNER J J, STANTON G C. Validation of construct interpretations[J]. Review of educational research, 1976, 46: 407-441. DOI:10.3102/00346543046003407 |

| [21] |

骆艳萍. 成年人自我价值感问卷的初步编制[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2010: 44-45.

|

| [22] |

宋伊. 老年人自我价值感及其与身体自我关系的研究[D]. 重庆: 西南大学, 2013: 18.

|

| [23] |

杨烨. 自我价值感二维模型的理论架构与实证研究[D]. 北京: 北京大学, 2008: 87.

|

| [24] |

查尔斯•H.扎斯特罗, 卡伦•K.柯斯特阿什曼. 人类行为与社会环境[M]. 6版. 师海玲, 孙岳, 等, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2006.

|

| [25] |

GLASER B G, STRAUSS A L. Discovery of grounded theory: strategies for qualitative research[M]. London: Routledge, 2017.

|

| [26] |

陈向明. 扎根理论的思路和方法[J]. 教育研究与实验, 1999(4): 58-63. |

| [27] |

李志刚. 扎根理论方法在科学研究中的运用分析[J]. 东方论坛, 2007(4): 90-94. |

| [28] |

戴诗. 运用增能理论视角探析城市社区失能老人的居家养老模式[J]. 社会福利(理论版), 2014(2): 21-24. |

| [29] |

全国社会工作者职业水平考试教材编写组. 社会工作实务: 中级[M]. 北京: 中国社会出版社, 2007: 147.

|

| [30] |

纪梦琦, 范文杰. 体育促进“老漂族”社会融入作用机制与路径探析[J]. 体育文化导刊, 2019(1): 17-21. |

| [31] |

任玉嘉, 唐蓉, 肖腊梅. 锻炼认同对社区老年人精神幸福感的影响: 社会支持的中介作用[J]. 中国临床心理学杂志, 2022(5): 1130-1133. |

| [32] |

王竹换, 庞鑫. 浅析认知行为理论在社会工作实务中的运用[J]. 法制与社会, 2009(2): 225-226. |

| [33] |

王思斌. 社会工作概论(第3版)[M]. 北京: 中国社会出版社, 2018: 209.

|

| [34] |

GOULDNER A W. The norm of reciprocity: a preliminary statement[J]. American sociological review, 1960(2): 161-178. |

2025, Vol. 25

2025, Vol. 25