基金课题

- 江苏高校哲学社会科学研究一般项目“社区治理中居民网络化参与路径研究”(2023SJYB2052);扬州大学商学院研究生科研创新项目“社区公共服务居民组织化供给路径研究”(SXYYJSKC202413);扬州大学大学生创新训练计划“社区公共服务居民组织化供给路径研究”(XCX20240998)。

作者简介

- 王文(2001— ),女,汉族,硕士研究生;主要研究方向:社区治理.

通讯作者

- 聂继凯(1985— ),男,汉族,副教授,博士;主要研究方向:基层治理;Email:e549201940@163.com。.

文章历史

- 收稿日期:2024-01-15

党的二十大报告明确提出要“健全基层党组织领导的基层群众自治机制,加强基层组织建设,增强城乡社区群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的实效”[1]。由此可见,居民参与城市社区公共服务供给的良性互动是社区公共服务价值共创的重要内容。[2]但居民参与城市社区公共服务供给仍存在居民参与组织薄弱、参与意愿淡薄、参与方式被动、参与内容有限等问题。[3]居民组织化参与城市社区公共服务供给是指居民自发组织或由社区等其他主体组织形成供给社区公共服务的团体,是对居民个体参与社区公共服务供给的发展与迁跃,利于实现居民间“1+1>2”的协同效益。[4]但我国城市社区居民组织化仍处于程度较低的初始阶段,且在多种因素制约下发展缓慢。

一、文献综述居民在传统的社区公共服务供给模式中是需求提供者、过程监督者与评估反馈者的角色。[5]随着居民对公共服务需求逐渐多样化、个性化,居民角色也转向公共服务的“提供者”,并发展出了多种组织化方式。[6-7] 学者关于居民组织化参与城市社区公共服务供给的研究分为四个方面。其一是居委会或针对社区具体项目的联合供给组织。这是居民自治的重要制度,是城市社区公共服务的重要主体,并不断变革形成新型的社区公共服务组织。[8]其二是市场化的居民组织。即将市场机制与企业引入居民参与公共服务供给的社区组织中,与社区居民建立起社区信任、形成社区规范,使居民规范化、组织化参与社区公共服务供给。[9-10]其三是志愿性居民组织。我国的社区志愿者组织自20世纪80年代诞生,并随着城市社区公共服务供给平台的升级不断转型,是居民参与城市社区公共服务供给的重要组织,能直接或间接促进社会公正和改善社区生活质量。[11-12]其四是居民自组织。居民自组织是指社区居民自主化组织起来有效参与城市社区的公共服务供给,是自发形成且能够自我服务的内生性组织,具有广泛的群众基础。[13]学者关于居民组织化参与社区公共服务的研究主要集中于居民组织化的内涵、重要意义、具体实施形式等。其中居民组织化的内涵为居民中的“群体领袖”自发组织或通过其他主体建立的他组织的形式加强居民间的链接,实现有效供给服务或高效参与治理。[14]居民组织化供给城市社区公共服务的重要意义在于,激发居民参与的热情与积极性、克服碎片化参与的弊端、链接公共服务需求与供给、健全基层群众自治机制、丰富与创新社区互助服务模式等五个方面。[15-16]其具体实施形式可划分为“社区达人”居民自组织与其他主体的他组织两种方式。[17]综上所述,已有文献开始涉足居民组织化供给问题研究,但主要关注居民组织化参与城市社区公共服务供给的协同体系及其重要作用等宏观整体框架的建构,在居民组织化供给社区公共服务的影响因素等微观研究方面较为薄弱。据此,本文聚焦于研究影响居民组织化参与城市社区公共服务供给的关键因素,期望进一步丰富、拓展既有研究内容和研究边界。

本文拟基于对城市社区相关人员访谈材料的梳理,运用建构型扎根理论质性分析方法,析出居民组织化参与城市社区公共服务供给的影响因素及其作用机理,力图厘清其中的关键因素,以打破居民组织化参与城市社区公共服务供给困境。

二、研究方法与研究程序(一) 研究方法

居民组织化影响因素的相关研究较为薄弱,尚未形成成熟的测度量表与理论假设[18],而扎根理论是适用于探究影响因素、解读研究过程的质性研究方法。因此,本文采用扎根理论质性研究方法探究居民组织化参与城市社区公共服务供给[19],基于扎根理论对访谈材料的层层编码,深入现实情境挖掘、归纳影响居民组织化参与城市社区公共服务供给的关键性因素及其作用机理。[20-21]

(二) 研究程序

首先,收集原始数据。本文研究样本的数据源自笔者2022年10月至2023年6月对居民组织化供给社区公共服务具有代表性的Y市Z街道与Z社区形成的跟踪调查与访谈资料,并根据样本对象分类设计半结构化访谈提纲。基于扎根理论样本选取的代表性、全面性、科学性原则,本文采用问题聚焦访谈法对代表性社区中的4位负责居民组织化的社区工作人员、3位居民组织负责人、4位居民组织成员以及2位社区居民展开深度访谈,并结合“三角检定法”收集相关文献与政府门户网站的宣传报道,整合形成文本库。

其次,数据处理。将访谈录音转录为文本资料,形成约3.2万字的原始材料,整合政府门户网站1.1万字的宣传报道文本,形成文本库。将4位社区工作人员编号为A01—A04,3位居民组织负责人编号为B01—B03,4位居民组织成员编号为C01—C04,2位社区居民编号为D01、D02,宣传文本材料分别编号为E01—E03,并从中随机抽取A04、E01、E02进行理论饱和度检验,其余文本内容通过执行分析软件NVivo20进行初级编码、聚焦编码、轴心编码、理论编码等环节。

最后,通过建构型扎根理论的逐级编码概念化、抽象化原始材料,经过删减与选择得出相关核心范畴、一般范畴及其从属关系与理论化表达,并基于原始材料进行饱和度检验,最终系统梳理影响居民组织化供给社区公共服务的关键性因素及其运作机理。

三、影响因素的析出(一) 初始编码

初始编码要求对资料所表明的内容保持开放,贴近数据,尽量秉持全面、开放的态度对访谈材料中可参考的信息进行编码[22],围绕“居民组织化参与城市社区公共服务供给影响因素”这一核心主题,结合数据内容的方向对文本内容进行详尽编码。文本内容翔实且丰富,在剔除语义重复、无关主题、语焉不详等内容后,所剩有效语句在初始编码后形成87个编码结果。因篇幅限制,本文只截取部分原始访谈资料及其初始编码过程,表1为初始编码的原始材料与初始范畴,其中编号与样本编号相对应。

| 表 1 初始编码结果(节选) |

(二) 聚焦编码

聚焦编码是在聚集和选择初始编码所形成编码结果的基础上,形成更具指向性、抽象性、概念性的编码。在对87个初始编码结果中出现频次高的、占有重要地位的编码进行聚焦与选择的基础上,笔者选择出75个初始编码,将其通过聚焦编码形成29个高频、重要编码,以表2中的编码为例。

| 表 2 聚焦编码结果(节选) |

(三) 轴心编码

高频、重要编码后结果更抽象化,在轴心编码阶段,编码则凝练为一般与核心范畴。轴心编码阶段共得出主体种类、主体价值认同、主体参与能力、主体参与意愿、互动结构、宣传推动、培训支持、考核监督、公共服务内容、公共服务对象、公共服务时长等11个影响居民组织化参与城市社区公共服务供给的一般范畴。如表3所示,轴心编码形成的一般范畴均有其对应的高频、重要编码。

| 表 3 轴心编码结果及其对应编码(节选) |

(四) 理论编码

通过理论编码提炼出主体属性、主体互动途径、服务构成3个核心范畴(见表4),其中互动结构是居民组织化产生与发展的逻辑起点。居民自组织是居民组织化的重要实现途径,因此将居民组织化互动结构单独编码为“互动结构”,并将其定义为“主体互动途径”这一核心范畴中较重要的一般范畴。

| 表 4 核心范畴及其对应一般范畴 |

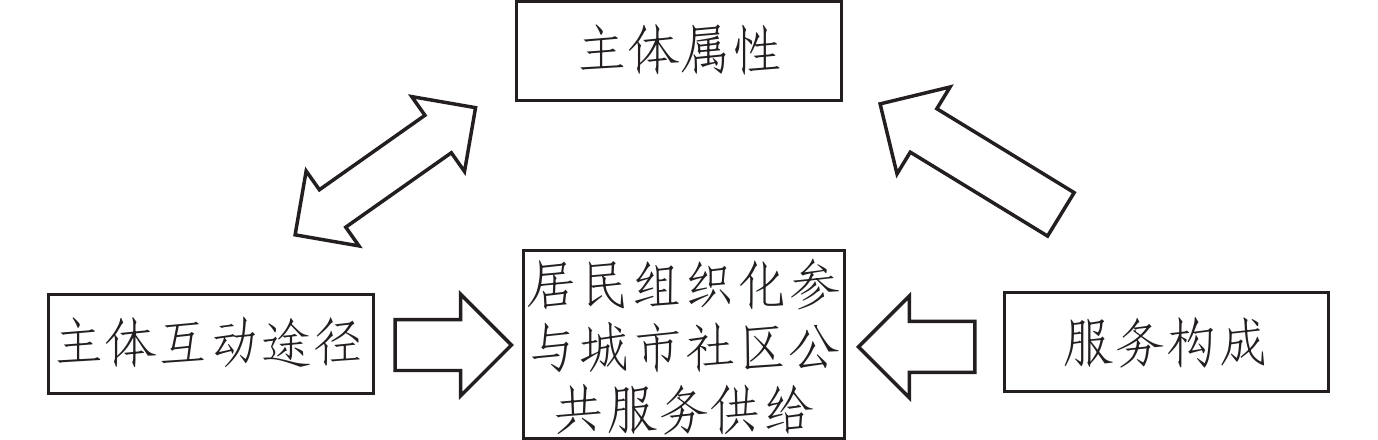

本文基于居民组织化参与城市社区公共服务供给影响因素3个维度的理论性描述,析出居民组织化参与城市社区公共服务供给的影响因素理论编码(见图1),为分析影响因素提供维度框架。主体属性作为直接影响居民组织供给的因素,也可以通过主体互动途径间接作用于居民组织化。主体互动途径在直接影响居民组织化供给的同时,也通过影响主体属性实现间接影响。公共服务构成作为居民组织化供给的具体内容直接影响居民组织化发展,并且通过影响主体属性间接作用于居民组织化。

|

图 1 影响因素理论编码 |

理论编码得出主体属性、主体互动途径、服务构成3个维度,并完全囊括11个影响因素(见表5)。但仅通过3个维度的逻辑描述难以概括出11个一般范畴间存在的典型关系。因此,本文以“居民组织化参与城市社区公共服务供给影响因素”为核心导向,结合逐级编码的结果以及原始材料,概括出一般范畴间的典型关系,并将典型关系运用于阐释居民组织化影响因素作用机理。

| 表 5 一般范畴间的显著典型关系 |

(五) 理论饱和度检验

为确保编码结果的有效性与饱和性,本文运用部分访谈资料与政府门户网站宣传报道中的35条原始文本可参考信息,对编码结果进行理论饱和度检验,如表6所示。结果显示,检验过程中并未生成新的概念范畴,证明编码所形成的影响因素与作用机理已达到理论饱和,所形成的编码结果已经能够解释目前所获得的数据。

| 表 6 理论饱和度检验(示例) |

居民组织化的形成与发展是多元主体共同作用的结果,因此,影响居民组织化参与城市社区公共服务供给的因素构成复杂化、多元化。本文结合扎根理论的编码结果,基于核心范畴、一般范畴的内涵与关系,结合一般范畴间的典型关系凝练居民组织化参与城市社区公共服务供给的影响因素及作用机理(如图2所示)。

|

图 2 影响因素及其作用机理 |

(一) 影响因素的具体内涵

基于城市社区自身特点,具体阐释居民组织化参与城市社区公共服务供给的影响因素及其内涵。

1. 主体属性维度

主体属性维度从参与主体自身角度进行分割,主要包括主体种类、主体价值认同、主体参与能力、主体参与意愿四个方面。首先,主体种类是指划分影响居民组织化的不同主体,不同类型的主体对居民组织化的影响也各有差异。城市社区中多元主体形成的协同供给体系是居民组织化形成与发展的基础。其次,主体价值认同是指城市社区中居民与社区在内的多元主体,对居民组织化供给社区公共服务的认同感与支持。再次,城市社区公共服务中的主体参与意愿是多元主体在了解并建立价值认同的基础上,产生参与居民组织化的意愿。主体价值认同与主体参与意愿是引导不同主体对居民组织化产生影响的内生性动力。最后,主体能力影响主体判断自身能否参与居民组织化,并影响其选择是否参与,公共服务供给体系中不同主体的参与能力各有侧重。结合城市社区中居民自身特点,居民主体参与能力侧重于自身知识、经济、技能因素,社区侧重于支持与推动能力,上级单位的参与能力在于自身政策支撑与财政支持,第三方组织的参与能力侧重于自身专业化的社会服务功能。

2. 主体互动途径维度

主体互动途径维度从参与主体行为角度划分,将主体行为划分为互动结构、宣传推动、培训支持、考核监督四种主要行为。首先,居民组织化特有的互动结构体现为成员结构、活动频次、社会网络与人际关系等。基于自组织理论的居民自组织是居民组织化的重要实现途径,因此互动结构是居民组织化产生与发展的逻辑起点。其次,居民组织成员及其负责人的号召宣传与社区号召是宣传推动的重要组成部分,是产生与推动居民组织化的主体互动途径。再次,培训支持主要包括第三方组织供给的专业化指导、社区提供的培训指导以及居民组织内部形成的非正式指导等内容,对居民组织化以及主体参与能力产生影响。最后,上级单位对居民组织化的监督以及社区内较为完善的备案、考核、激励制度是考核监督的重要内容,其对居民组织化供给公共服务产生助推作用。

3. 服务构成维度

公共服务作为居民组织化参与城市社区公共服务的产出结果,其不同的内容、服务对象以及服务时长均影响居民组织化发挥自身作用。居民组织化供给的安全防护类、志愿服务类、环境保护类等多种公共服务、面向不同对象的公共服务以及阶段性、倡议性、应急性等所需时长不同的公共服务均为服务构成维度的重要内涵。

(二) 影响因素的运作机制

居民组织化参与城市社区公共服务供给的影响因素由3个核心维度、11个一般范畴构成。接下来,本文在维度与影响因素对居民组织化参与城市社区公共服务供给产生直接影响的基础上,融合维度与影响因素产生的间接作用,系统梳理影响因素的作用机理。

1. 影响因素的直接作用

影响居民组织化供给社区公共服务的关键因素被划分为主体属性、主体互动途径、服务构成3个维度。

首先,主体属性可通过主体种类、主体价值认同、主体参与意愿、主体参与能力直接影响居民组织化供给公共服务。不同种类的主体作为居民组织化的组成部分,通过自身的参与行为能够直接影响居民组织化的发展。主体价值认同产生的认同感结合城市社区发展境况,能有效为居民组织化的发展提供良好的孵化与培育环境,对居民组织化的发展产生直接影响。主体参与意愿以及主体价值认同作为多元主体参与并推动居民组织化产生与发展的内生性动力,对居民组织化有直接影响。居民组织化的产生与发展需要各参与主体的支持与推动,因此主体参与能力直接影响居民组织化参与城市社区公共服务供给。

其次,居民组织化的产生与发展形成主体间的互动结构,致使主体间交互关系不断规范与协调,从而对居民组织化供给公共服务产生影响。互动结构通过居民组织化成员结构、活动频次、社会网络与人际关系等方式对居民组织化产生直接影响。居民自组织是居民组织化的重要实现途径,城市社区特有的互动结构是居民组织化产生与发展的逻辑起点,因此互动结构对居民组织化的内核产生直接影响。基于城市社区中居委会等充足的宣传基础,宣传推动是提升居民组织化广泛度与知名度的重要手段,对社区内其他居民参与组织化具有重要作用。培训支持分为内生性与外源性支持。居民组织内部自发形成非正式的指导与培训关系为内生性支持,而城市社区依靠自身及周围丰富的第三方组织资源,为居民组织化的发展提供培训与专项指导,从而形成外源性支持。两者均对居民组织化供给公共服务的质量与效果产生直接影响。考核监督是其他主体对居民组织化产生与发展的制度保障与激励手段,致使居民组织化从萌芽阶段发展到逐渐成熟,并减少居民组织化面临的松散化、无序化、短暂化等阻力,对居民组织化的发展产生至关重要的直接影响。

最后,服务构成维度作为居民组织化的供给内容,对居民组织化产生直接影响。城市社区公共服务中往往包含不同内容、对象与时长的公共服务类型,影响居民组织化的自组织萌芽与他组织推动,对居民组织化的发展偏好及聚类造成影响。因此,居民组织化直接受到公共服务内容、公共服务对象与公共服务时长的影响。

2. 维度及影响因素的间接作用

(1) 维度层面的间接作用主要体现为通过维度间的相互影响对城市社区公共服务的居民组织化供给产生影响。首先,主体互动途径作为主体的行为,受到主体属性的影响,因此主体属性可以通过影响主体互动途径间接作用于居民组织化。其次,主体互动途径由多元主体互动产生,能够反作用于自身与其他主体的主体属性,进而间接影响城市社区公共服务的居民组织化供给。最后,服务构成维度作为居民组织化参与城市社区公共服务供给的主要内容,对主体参与能力、参与意愿、价值认同、主体种类等主体属性产生直接影响,进而间接通过主体属性作用于城市社区公共服务的居民组织化供给。

(2) 影响因素对居民组织化参与城市社区公共服务供给产生间接作用体现在原始材料凝练的显著典型关系上,主要包括以下七个方面。

一是在同维度中的主体价值认同影响主体参与意愿。在无其他主体的外力作用下,只有当主体认同居民组织化价值时,才会产生主体的参与意愿,因此主体价值认同通过主体参与意愿间接影响居民组织化。在Z街道公共服务供给过程中,多元主体对居民组织化参与社区内部公共服务供给十分认同,并积极推动居民组织的产生与发展。

二是主体参与能力是主体判断自身能否加入或推动居民组织的重要依据,因此主体自身的参与能力影响主体参与意愿,进而间接影响居民组织化。城市社区存在素质与能力较高的居民,且城市社区自身往往具备孵化社区社会组织的能力,主体参与能力是居民组织化参与城市社区公共服务供给的重要基础。

三是考核监督形成的较正式的监督、备案登记等制度保障促使居民组织化主体不断发展与完善自身的互动结构,使居民自组织从萌芽状态不断发展。因此考核监督通过影响互动结构来间接影响居民组织化。

四是专业化培训支持与非正式的指导关系能够直接提高主体的参与能力。因此培训支持通过提升主体参与能力促进居民组织化的发展。

五是不同维度的宣传推动有利于使主体充分了解居民组织化,对居民组织化的产生、发展以及服务内容的充分了解影响主体参与意愿。因此宣传推动通过主体参与意愿间接影响居民组织化。

六是公共服务的内容影响主体价值认同。城市社区公共服务因居民的多元化需求而具有高度离散性,部分难以实现的公共服务内容极易使主体产生低价值认同,而较易实现的公共服务内容往往会引发居民的关注与认同。因此,公共服务内容通过影响主体价值认同影响居民组织化的产生。

七是公共服务对象、公共服务内容以及公共服务时长均影响主体参与意愿,不同对象、内容、时长可能导致主体产生不同的参与意愿。访谈资料显示,当服务对象不愿配合、服务内容冗杂、服务时间较长时,参与主体表现出较低的参与意愿;当服务对象配合工作、服务内容较简单、服务时间稍短时,各参与主体表现出较高的参与意愿。因此,公共服务对象、公共服务内容以及公共服务时长均通过影响主体参与意愿,间接作用于城市社区公共服务的居民组织化供给。

五、政策建议(一) 基于主体属性,强化多元主体参与力量

1. 形成多元主体参与的协同网络,助推居民组织化发展

针对影响因素中“主体种类”的具体内涵,构建政府、社区、居民、第三方组织以及居民组织成员协同助推居民组织化产生与发展的支持网络。第一,政府部门应通过实地考察等方式提升对居民组织化现实情境的深刻认识,并开展居民组织化参与的试点工作。[24]第二,城市社区主体应坚持基层党委带头制度,以社区为培育平台链接社会组织、社会工作者等多方面社会资源,把握上级部门的试点资源,并结合自身特点开展居民组织化的具体实践。第三,居民与居民组织化成员应自发或响应社区号召,根据自身条件状况参与到居民组织化全过程的不同环节。第四,城市社区应当结合社会组织资源丰富的特点,推动第三方组织关注并参与政府相关试点工作,结合组织自身发展方向参与居民组织化的培育与规划的方案协商。

2. 提升多元主体对居民组织化的价值认同程度

基于主体属性维度中“主体价值认同”这一影响因素的具体阐释,政府、社区、居民、第三方组织以及居民组织成员对居民组织化参与城市社区公共服务供给的认同感是当前居民组织化发展的基石。[25]第一,政府应在实施调查与试点的基础上,结合居民组织化的实际效果,将其纳入地方城乡自治的政策体系,并通过政策引导社区等其他主体聚焦居民组织化建设。第二,社区应充分认识居民组织化的主体作用,响应上级部门的号召,广泛试点与调研,并提升社区对居民组织化的认同感。第三,提升居民与居民组织化成员的认同感,一方面需要培养其自身的参与意识,另一方面需要社区健全保障居民参与组织化全流程的机制,如“共商居民组织化发展规划”“投票居民组织化发展方向”等。第四,第三方组织可以将参与居民组织化培育的社会效益,转化为自身组织效益的多维发展,进而提升组织内部对居民组织化的认同感。

3. 重塑多元主体全流程参与居民组织化能力

“主体参与能力”作为影响居民组织化培育与发展的决定性因素,强调政府、社区、居民与居民组织化成员以及第三方组织在居民组织化供给的全流程中参与能力的重塑。第一,政府应通过学习相关社区营造案例提升自身资源供给能力,按照社区营造的社会工作方法依托公益创投项目,助推居民组织化的萌发与发展。第二,社区应结合实际情况提升自身的资源转化能力,将政府相关政策与项目转化为居民组织化发展过程中可操作化的工作条例与资金等资源储备。第三,居民与居民组织化成员应借助已有的资源供给平台提升自身资源运用能力,结合自身的兴趣、专业与特长参与到相关方向的居民组织中,以实现供给城市社区公共服务。第四,第三方组织应立足于居民日常需求与社区实际提升自身资源共享与辅助能力,充分、精准、翔实地确定社区公共服务需求,并将自身资源与需求匹配,在政策的引导下主动链接社区,实现资源共享,为居民组织化提供较为充沛的后备资源。[26]

4. “内生外推”提升多元主体参与居民组织化意愿

“主体参与意愿”决定多元主体是否主动参与到居民组织化发展中以及在参与过程中的积极性。第一,政府应秉持“服务型政府”理念,通过制度约束将社区的自治权归还社区居民,强调社区居民组织化发展的参与。第二,社区应积极学习“标杆社区”“榜样社区”的治理模式,在交流经验过程中梳理居民组织化的重要作用。社区应充分整合自身文化资源与教育活动场地,通过主题教育与社区文化活动融洽居民人际关系网络,实现社会资本推动居民产生参与组织化意愿。第三,居民与居民组织化成员的参与意愿受其兴趣爱好、专业技能与时间因素影响,因此可推动发展兴趣爱好多元化的居民文艺组织、多种技能的专业化公共服务供给组织以及按参与时间划分的组织,确保居民的参与意愿得以实现。第四,第三方组织应基于社会效益的发展理念树立参与意愿,充分发挥第三方组织与企事业单位在社区公共服务中的价值与作用。[27]

(二) 基于主体互动途径,建构居民组织化参与路径

1. 适度制度化居民组织化的互动结构

居民组织化互动结构包括居民互动个体及其交互关系,其中存在正式与非正式关系。因此,居民组织化互动结构应通过运行规定与组织结构,为居民组织化中互动融洽的关系结构留置发展与规范的空间,以推动居民组织化互动结构的完善与发展。第一,政府部门、社区、居民与组织化成员以及第三方组织应发起多方协商会议,共同制定居民组织化参与城市社区公共服务供给的发展方向与运行规则。第二,针对居民组织化内部约定俗成的规则与制度,例如居民组织成员的交流学习等,可以通过上报社区等方式形成较为正式的居民组织运行制度。第三,过度规则化极易导致组织失去活力。居民组织作为居民参与供给公共服务的阵地,理论上应具有高度活跃性与活力,而严苛的结构化将致使居民组织运行失活与僵化。因此,对居民组织运行规定应确保居民组织化开展自主活动的空间与条件。

2. 宣传推动居民组织化的萌发与参与

第一,通过居民组织负责人发挥自身的“群众领袖”“社区达人”作用,号召居民参与公共服务供给以提升居民组织的知晓度,从而提高居民参与程度。第二,社区可在社区居民当中培养“自治骨干”,并基于对居民参与意愿的分析,运用社区文化活动、家风建设等宣传功能推动居民自发参与。第三,将居民组织化发展方向聚焦于具体的社会公共服务,例如居家养老服务、幼儿看护与指导、失业帮扶等,提升居民组织自身的影响力,助推居民认同与参与。第四,社区与居民组织应倡导并坚持机会平等,拓宽并健全居民组织化参与渠道。[28]

3. 建立居民组织化培训机制

影响因素中“培训支持”主要分为第三方组织的培训、社区工作人员培训以及居民组织内部的非正式指导培训。第一,第三方组织可依托社区党建引领等活动平台发挥自身专业化的优势,专业化社会组织与非营利组织可通过业务指导、文化培育等方式实现对居民组织化的专业化培训,或者通过自身专业化发展经验对社区工作人员展开培训。第二,社区作为居民组织化的重要推动主体,应配备具有居民组织、社会组织发展经验的社区工作人员负责居民组织化发展与专项对接,从而形成专业化、自主化、长期化的社区工作人员队伍。第三,通过制度规范使居民组织化中的非正式指导培训关系转变为正式的培训关系,从而实现居民组织成员的专业技能等参与能力稳步提升。

4. 完善居民组织化发展与考核监督制度

推动居民组织化发展应发挥社区优势,制定与完善推动居民组织化发展相关制度。第一,完善社区专业人员对接机制,实现“专人专管”责任对接制。社区工作人员应当学习组织培育等相关知识,以实现居民组织化萌芽发展阶段的对接培育与发展阶段的专业化指导与资源支持。第二,完善居民组织备案与居民组织化成员登记,实现组织成员的流动管理,丰富社区治理的人力资源。第三,完善已经发展成熟的居民组织化考核与激励制度,社区可以通过开展公开化、透明化的绩效评估激励机制,以及公共服务供给效果与居民组织活动,评估居民组织化发展效果并进行资源激励。

(三) 基于服务构成,丰富社区公共服务类型

公共服务的内容、对象、时长均对居民组织化产生直接影响,并影响主体的参与意愿,因而可推动居民提升组织化供给社区公共服务的内容与水平,打造具有社区特色且居民喜闻乐见、日常所需的公共服务,以提升居民的参与意愿以及主观幸福感。[29]

1. 注重培育多元化服务内容的居民组织

“公共服务内容”是影响居民组织化参与城市社区公共服务供给的重要因素,其复杂化与多样化的程度往往影响居民以及居民组织的参与意愿。因此,社区应主动牵头建设多元化居民组织,实现居民组织与社区公共服务需求间的平衡与链接。第一,社区可以充分借助居民自发组织的优势,主要依托居民组织化供给其发展较为充分的公共服务内容,发挥自身提供资金等资源的辅助能力。第二,在居民组织化参与尚未涉足的公共服务内容上,社区等其他主体应充分发挥他组织对居民组织化参与城市社区公共服务供给的作用,开展民主化、规范化的居民组织化培育工作。

2. 打造社区特色居民组织供给公共服务

社区发展居民组织化应结合城市实际,打造具有社区文化底蕴、地理位置、居民结构等特色居民组织化发展路径。第一,融合社区文化特色建构居民组织化供给路径,结合社区居民的整体特征与社区周边环境,推进形成以需求为发展方向的居民组织化供给路径。第二,针对社区居民人群特色,聚焦不同群体公共服务的居民组织化。例如居民组织化供给聚焦弱势群体的公共服务,Z街道居民中老年人口占比大,因此辖区内各社区聚焦发展“时间银行”“夕阳红”等居家养老服务的居民组织。第三,基于居民需求导向的社区特色服务供给模式。结合社区实际及其衍生公共服务需求,丰富服务内容是社区公共服务的发展趋势。例如,社区打造养老服务时可兼顾居民文化、体育、科教等方面需求,通过居民组织化建设居民需求导向的多元主体协同供给公共服务模式与特色公共服务体系。

| [1] |

习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M]. 北京: 人民出版社, 2022: 7-8.

|

| [2] |

定明捷, 曾祯. 复杂适应系统视角下的社区公共服务价值共创: 一个分析框架[J]. 公共管理与政策评论, 2021(6): 124-138. DOI:10.3969/j.issn.2095-4026.2021.06.010 |

| [3] |

任燕, 任育瑶. 单位老旧小区治理中居民有效参与的困境与出路[J]. 西安财经大学学报, 2022(4): 95-107. DOI:10.3969/j.issn.1672-2817.2022.04.011 |

| [4] |

呼连焦, 刘彤. 社区协商民主: 新时代社会治理的发展路径[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2018(4): 1-7. |

| [5] |

银特妮拉. 农村智慧化公共服务供给: 困境与突破[J]. 农业经济, 2024(3): 65-66. DOI:10.3969/j.issn.1001-6139.2024.03.022 |

| [6] |

管志利. 合法性与联动性: 城市社区治理结构的社会组织嵌入——一个新制度主义的分析框架[J]. 中共天津市委党校学报, 2022(1): 86-95. |

| [7] |

单菲菲, 高敏娟, 张东阳. 铸牢中华民族共同体意识: 基层实践与未来进路——基于三个民族互嵌式社区公共服务的调查[J]. 贵州民族研究, 2024(1): 39-45. |

| [8] |

宋道雷. 转型中国的社区治理: 国家治理的基石[J]. 复旦学报(社会科学版), 2017(3): 172-179. |

| [9] |

李杰. 顾客导向理念嵌入基层社区组织公共服务供给模式研究——以上海市S社区为例[J]. 四川行政学院学报, 2017(2): 5-11. DOI:10.3969/j.issn.1008-6323.2017.02.002 |

| [10] |

胡志平, 许小贞. 城市社区公共文化服务供给何以精准: 社会企业视角[J]. 中共中央党校(国家行政学院)学报, 2021(6): 103-110. |

| [11] |

夏建中. 从参与社区服务到参与社区治理——论青年志愿者的工作转型[J]. 青年学报, 2019(3): 72-79. DOI:10.3969/j.issn.2095-7947.2019.03.012 |

| [12] |

ANTHONY G. The third way and its critics [M]. London: Polity Press, 2000: 82-83, 92, 114.

|

| [13] |

冯猛. 城市社区服务的供需匹配: 模型构建及其应用[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2016(2): 142-150. |

| [14] |

邝良锋, 程同顺, 陈书羲. 公共服务供给与既有混合社区融合研究——基于成都、常州、沈阳三市的数据分析[J]. 贵州财经大学学报, 2019(5): 91-101. DOI:10.3969/j.issn.1003-6636.2019.05.010 |

| [15] |

容志, 张云翔. 从专业生产到共同生产: 城市社区公共服务供给的范式转型[J]. 甘肃行政学院学报, 2020(6): 91-101,127-128. |

| [16] |

赵琼, 徐建牛. 再组织化: 社会治理与国家治理的联结与互动——基于对浙江省社区社会组织调研的思考[J]. 学术研究, 2022(3): 71-77. DOI:10.3969/j.issn.1000-7326.2022.03.012 |

| [17] |

黄海波. 城市多民族互嵌式社区建设需正视六个问题[J]. 学术论坛, 2016(12): 59-62. |

| [18] |

万谊娜. 社区治理视角下互助养老模式中社会资本的培育——基于美国“村庄运动”的经验[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2019(4): 104-113. |

| [19] |

谭爽, 李晖. “中国式”邻避冲突如何由“破”到“立”?——基于多案例的扎根研究[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2018(4): 81-94. |

| [20] |

STRAUSS AL. Qualitative analysis for social scientists [M]. New York: Cambridge University Press, 1987: 215-248.

|

| [21] |

GLASER B G, Strauss A L. The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research [M]. New York: Aldine Publishing Company, 1999: 5-18.

|

| [22] |

林海芬, 刘宏双, 刘相彤. 悖论思维的概念界定及结构模型[J]. 管理评论, 2023(4): 339-352. |

| [23] |

杨晓东, 唐敏. 深化居民群众参与, 提升基层治理效能 [J/OL]. (2020-01-19). http://www.dangjian.com/djw2016sy/djw2016djlt/202001/t20200119_5386682.shtml.

|

| [24] |

杨团. 推进社区公共服务的经验研究——导入新制度因素的两种方式[J]. 管理世界, 2001(4): 24-35. |

| [25] |

尹栾玉, 隋音. 从专注公平性到兼顾公共性: 公共服务获得感价值转向的逻辑分析[J]. 中国行政管理, 2024, (2): 45-53.

|

| [26] |

文军, 吴晓凯. 乡村振兴过程中农村社区公共服务的错位及其反思——基于重庆市5村的调查[J]. 上海大学学报(社会科学版), 2018(6): 1-12. |

| [27] |

何继新, 暴禹. 区块链驱动社区公共服务供给治理创新: 系统重构、实践图景及风险纾解[J]. 学习与实践, 2021(6): 78-90. |

| [28] |

孙鹤汀, 高千. 乡村振兴战略下农村公共服务供给: 现实困境与路径优化[J]. 山东科技大学学报(社会科学版), 2022(6): 88-95. |

| [29] |

张应良, 徐亚东. 农村公共服务供给与居民主观幸福感[J]. 农林经济管理学报, 2020(1): 98-108. |

2025, Vol. 25

2025, Vol. 25