残疾儿童是最弱势的儿童群体之一。残疾儿童社区康复服务体系是残疾人事业的重要组成部分,是增进残疾儿童及其家庭福祉的重要手段。社区康复(Community-Based Rehabilitation,简称CBR)发起于1978年国际初级卫生保健大会及阿拉木图宣言之后,经由国际劳工组织、联合国教科文组织以及世界卫生组织的推广,在发展中国家的残疾人康复服务中得到广泛应用。所谓社区康复,是指为残疾人康复、机会均等、减少贫困及增加包容性的社区发展的一种策略,包括健康、教育、谋生、社会、赋能五个层面,每个层面又包含五个要素。[1]因此,残疾儿童社区康复服务体系,一方面需要回应残疾儿童身心发展障碍等个体性问题;另一方面还需要回应残疾儿童发展性机会缺乏、生计困难、社区参与缺乏等社会性议题。以往仅仅将残疾视为由身体或认知原因造成的个人问题,解决方法要么集中于治疗(通过药物和康复训练),要么是对他们的“限制进行补偿”(生活照顾、社会保障津贴等)。[2]278这种方式已不足以回应残疾儿童的社会性需要,亟须创新残疾儿童康复救助方法,构建普遍性、长久性的残疾儿童康复救助制度成为国家推动残疾儿童事业迈向现代化的关键任务。[3]而残疾儿童社区康复服务体系则是这一救助制度的重要组成部分。

发展性社会工作(Developmental Social Work,又译为发展型社会工作)是社会工作发展性转向的代表,是一种强调将促进人们的经济参与和发展与改善其社会功能相结合的社会工作理论与方法,其突出特征是综合干预和大量使用社会投资策略。[4]发展性社会工作源于社会发展视角在社会工作领域的应用。其纠偏了以往主流社会工作理论的治疗与临床倾向,强调不仅要促进所有居民生活质量的提高,而且要回应扭曲发展的问题。它聚焦于社区和社会,强调有计划的干预,提出包容性和普遍性,并且将人民提升福利的过程与经济发展的过程联系起来。[5]其在回应残疾儿童的全面发展需要,理解残疾儿童个体、家庭与社区环境的关系,以及促进残疾儿童与社区的协同发展方面具有独特的学科优势。在探索残疾人美好生活需要满足的关键时期,思考发展性社会工作在优化残疾儿童社区康复服务体系中的作用,对创新残疾人社会保障制度和关爱服务体系,增进残疾儿童民生福祉有重要意义。本文拟在分析LX街道所有残疾儿童社区康复需要和街道社区康复站运营情况的基础上,引入发展性社会工作视角,探索发展性视角下残疾儿童社区康复服务体系的调整与重构及其对当前残疾儿童康复救助制度建设的启示。

二、文献回顾(一) 残疾儿童社区康复研究

学术界就残疾给儿童成长和发展带来的困境已达成共识。研究表明,相较于普通儿童,残疾儿童可能遭受来自学校、家长、同伴和社会的歧视。[6]而污名或歧视给残疾儿童带来诸多风险,如威胁残疾儿童的生命权;[7]影响残疾儿童的社区和社会生活参与;[8]具有低龄、缺乏生活自理能力等特征的残疾儿童从未上过学的可能性大。[9]这些研究结论均彰显了优化残疾儿童社区康复服务的紧迫性。

我国残疾儿童社区康复服务的发展是嵌入残疾儿童康复救助制度发展与完善过程中的。残疾儿童康复救助是改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担的重要社会保障体系[10],涵盖残疾儿童供养、康复与预防、特殊教育、重度残疾人生活津贴和护理津贴制度在内的救助内容。[11]就残疾儿童社区康复服务来看,当前我国已经形成重点工程与社区康复相集合,残疾康复与家属培训同步推动残疾人康复服务的新格局;[12]建立了政府购买服务、多元联动、康复中心+康复站等多种残疾人社区康复服务供给形式。[13]部分研究者也积极探索本土化的残疾儿童社区康复服务,如通过社区公共空间的建构,采用组织性精神疗法改善自闭症儿童社区融合教育与康复水平。[14]残疾儿童康复救助制度和社区康复服务形式的探索在促进残疾儿童全面发展方面起到了积极作用。

但是,当前残疾儿童社区康复服务仍然存在问题,如:康复内容单一,仍然以医疗康复为主;[15]康复服务能力不足,康复资源匮乏,残疾儿童早期干预工作体系不健全;[16]专业性的机构康复和常规性的社区康复相配套的康复诊疗服务体系整合不够;[17]康复补助额度较低,补助申请过程缺乏审评机制,以及残疾儿童家长对社区康复认知程度不足[18]等。建立综合的社区康复服务体系[19-20]是优化残疾儿童社区康复服务体系的重要举措。

(二) 发展性社会工作的实践要素

发展性社会工作的提出与研究者开始关注如何促进经济与社会协调发展、改善弱势群体的社会排斥等议题有关,标志着社会工作从临床干预范式向发展范式转型。20世纪80年代以来,以詹姆斯•米奇利为代表的研究者旨在纠正主流的治疗与临床取向的社会工作模式,并形成一系列发展性社会福利理论,其中社会投资理论、可行能力理论、社会发展理论和资产建设理论影响最为广泛。这些理论虽然侧重点有所不同,但均具有相似的核心理念,包括促进个人自由、实现经济和社会协调发展、强调福利对象能力提升与资本累积、风险干预前移和可持续发展、主体多元化与协同化等。[21-22]这些理论也逐步促使儿童福利与政策从以往补救性的福利取向迈向发展取向,侧重于通过促进、预防、直接参与和全面干预来解决儿童及其家庭福利问题,特别注重儿童权利、资源的公平分配和人力资本投资。[23]发展性社会福利理论一经提出,就得到学术界、国际组织和政府的推崇,革新了社会工作的实践范式。

发展性社会工作是以社区为基础建立社会网络与社会支持的工作策略,以生计为焦点协助服务对象参与生产性的经济活动,强调提高服务对象能力的社会投资,采取基于社区环境、社区脉络的个案和小组工作进行社会工作干预。[24]因此,相较于传统临床的、个体取向的社会工作干预模式,发展性社会工作最突出的特点有四个。一是试图将社会发展和经济发展联系起来,以促进所有人的福祉。发展性社会工作认为,没有经济发展就不可能有社会发展,而经济发展如果不能显著改善全体人民的福利,就没有意义。[25]因此,发展性社会工作特别强调人力资本的投资、生计发展、社会资本发展等增强服务对象能力和资本发展的各类干预策略。二是主张以社区为基础,认为即使是身心障碍者,也要以促进个人在自然生活环境中自主决策和经济自立为目的。[26]发展性社会工作强调“回到社区”,在社区整体发展中关注服务对象的发展需要,同时服务对象也参与社区的发展与决策过程。三是注重赋能和优势取向。发展性社会工作的目的并不是救助或治疗服务对象,而是强调通过个体、家庭和社区资源的挖掘与整合,促使不同层面服务对象能力的提升。其将服务对象看作“参与者”,而非“参加者”,非被动接受服务的个体,引导和启发服务对象以平等对话的方式解决问题。[27]四是综合性的介入方式。与个体救助方式不同的是,发展性社会工作不仅强调个人、家庭和社区之间的联系,也强调风险因素之间的相互关系,提倡综合性的服务供给。在实务方法上,其主张综合运用微观层面的个案工作方法、小组工作方法,中观层面的社区工作方法,以及宏观层面的社会政策、社会行政等方法。[28]

发展性社会工作所蕴含的经济与社会协同发展理念促使实践层面建立了覆盖个体、社区的干预计划,如儿童早期发展、基础教育、营养和初级保健等干预计划,儿童发展账户、儿童及其主要照顾者的现金转移支付等人力资本投资计划,以家庭为中心的社区干预计划,资产积累计划,社会资本计划等。[29]自20世纪90年代引入中国以来,发展性社会工作获得广泛应用。一是促进社区生计发展和反贫困的实践项目,如绵竹的青红种植专业合作社和农村妇女组成的“春燕手工作坊”项目[30]、云南的少数民族流动妇女的社区融合项目[31]、江西的妇女互助储金会项目[32]。二是残疾人群和儿童相关的发展社会工作项目,如陕西的儿童发展账户项目。[33]这为发展性社会工作嵌入残疾儿童社区康复服务体系奠定了理论基础。

三、残疾儿童社区康复需要与服务发展的实践困境本文所有数据和案例资料如无特别说明,均来源于笔者于2022年开展的C市LX街道残疾儿童调查,包括街道内所有0—18岁残疾儿童的问卷调查和残疾儿童照顾者访谈,以及该街道社区康复站的运营情况调查。此次调查的残疾儿童有46名,男童25名,占54.35%;女童21名,占45.65%;平均年龄为12岁,标准差为4岁。在残疾类型方面,智力残疾儿童14名,占30.43%;精神残疾(包括孤独症)儿童10名,占21.74%;肢体残疾、听力残疾、言语残疾、视力残疾儿童分别为9名、6名、3名、2名,分别占19.57%、13.04%、6.52%、4.35%;多重残疾儿童2名,占4.35%。在残疾等级方面,一级11名,占23.91%;二级22名,占47.83%;三级8名,占17.39%;四级5名,占10.87%。

(一) 残疾儿童社区康复需要分析

残疾人问题不仅仅是一个照顾和康复问题,还逐渐被作为人权、公民权和平等问题来关注。[2]377残疾人康复是一个综合性概念,不仅仅与健康问题有关。本文基于世界卫生组织等所提出的社区康复框架,从健康、教育、谋生、社会和赋能五个需要层次识别残疾儿童的社区康复需要。

残疾儿童社区康复需要评估指标是在五个一级指标下分别设置一至三个不等的二级指标,每个指标对应的数据所展示的是残疾儿童需要未满足情况,以此说明需要满足的急迫程度(见表1)。表1结果显示,残疾儿童的健康、社会关系和赋能三大需要的未满足数量较多,比例较高。从一级需要指标未满足的数量及比例来看,健康和社会关系需要占比最大,均为100%;赋能需要为第二,占95.35%;教育需要为第三,占37.21%;谋生需要为第四,占26.09%。从二级需要指标未满足的比例来看,占比最大的三项需要分别是儿童的朋友提供帮助需要、社区活动参与需要、社区邻居提供帮助需要,分别占86.96%、84.09%、76.09%。表2结果显示,没有残疾儿童仅在一项指标上未满足,残疾儿童普遍具有多元的社区康复需要,其中有三项需要未满足的最多,占48.48%,四项的占36.36%,五项的占9.09%,两项的占6.06%。这说明亟须完善残疾儿童社区康复服务体系,以回应残疾儿童多元的社区康复需要。

|

表 1 残疾儿童社区康复需要指标未满足的数量及比例分布情况 |

|

表 2 残疾儿童在不同一级需要指标上未满足的频数和频率分布 |

(二) LX街道残疾人社区康复服务发展状况

早在1982年,民政部就开始与联合国儿童基金会合作,开展“伤残儿童康复”合作项目,探索建立“以社区康复网络化、家庭化为主要形式和以全面康复为主要内容”的残疾儿童社区康复模式。[34]截至2022年底,全国共有残疾人康复机构

|

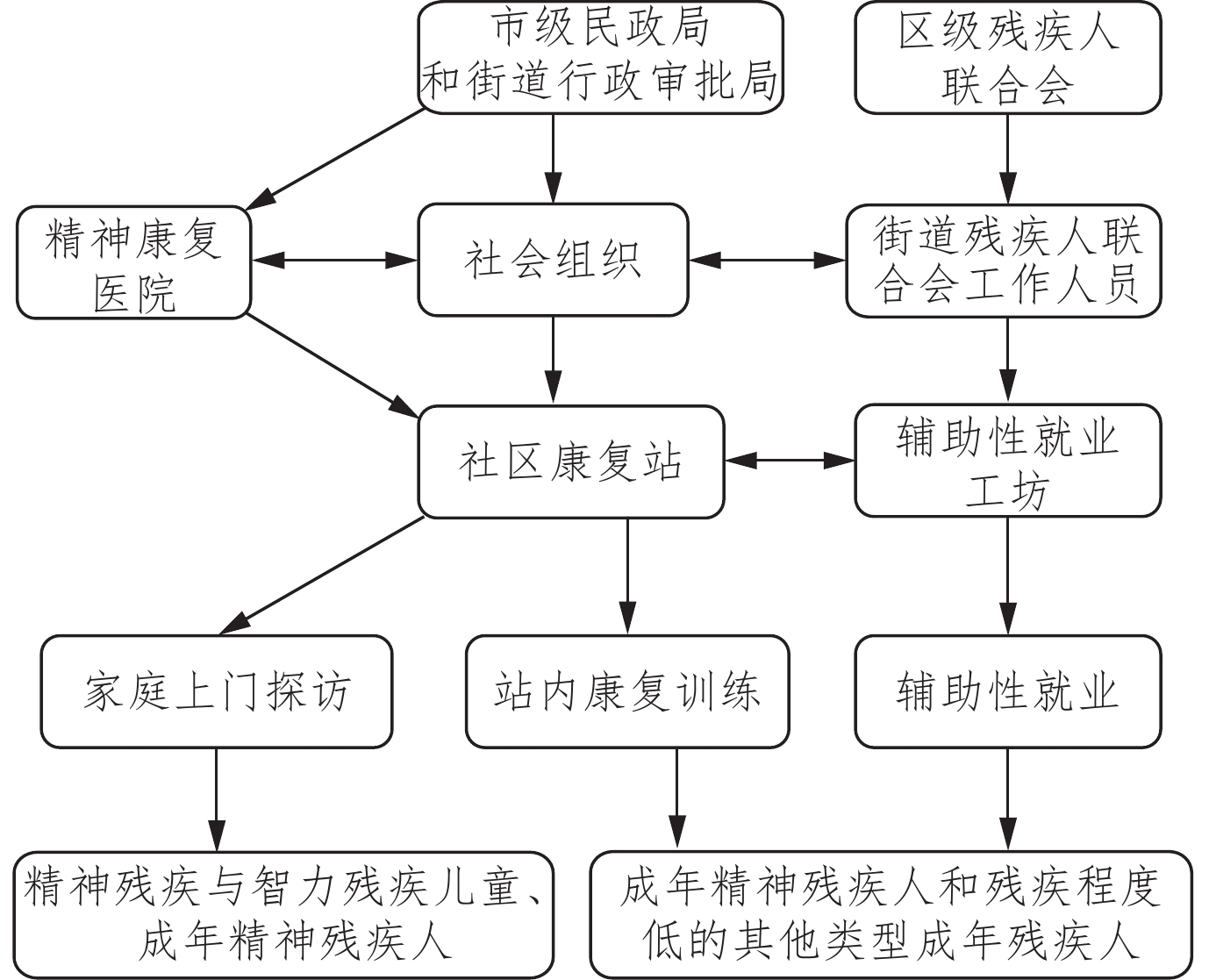

图 1 LX街道社区康复服务供给框架 |

社区康复站的服务目标是促进残疾人回归社会,服务内容包括辅助性就业、站内康复训练、家庭上门探访三种形式。其中辅助性就业由街道残联直接管理,通过和企业对接产品订单资源,开发残疾人辅助性就业工作岗位。服务对象不仅包括成年精神残疾人,还包括残疾等级为三级或四级的有就业需要的其他类型成年残疾人。站内康复训练方式主要是音乐治疗、原生艺术治疗等团体辅导,由当地精神康复医院康复科医生定期在社区康复站开展。社交技能训练、躯体管理训练、唱歌、书法、绘画等常规小组服务,由负责运营的社会组织开展。站内康复训练的服务对象主要为站内参与辅助性就业服务的成年残疾人;家庭上门探访则由运营的社会组织工作人员按照每年3次的频率,到街道辖区内精神与智力残疾儿童和成年精神残疾人家庭上门开展居家康复指导活动,与残疾人或者其家人就服药训练、疾病复发先兆识别、家庭情况变化识别等问题进行交流与沟通。

从项目服务成效来看,从2019年至2022年底,累计服务残疾人数 814 人,入户走访

(三) LX街道残疾人社区康复服务的实践困境

基于前述分析,从社区康复服务发展情况与残疾儿童社区康复需要情况来看,LX街道残疾人社区康复服务在回应残疾儿童社区康复需要时还面临困境。

第一,残疾儿童社区康复服务供给不足。其表现在两个方面。一是康复服务对象主要为成年残疾人,仅家庭上门探访服务涉及街道范围内所有精神残疾和智力残疾儿童,其他类型残疾儿童并不属于社区康复服务对象。这一方面与残疾人社区康复站的定位有关,即为精神障碍患者建立的社区康复服务,残疾儿童并非主要服务对象。另一方面,社区康复站内未有与各类残疾儿童康复相关的专业人才和设备,主动寻求社区康复服务的残疾儿童较少。二是康复服务类型单一。站内团体辅导大多以一次性的艺术治疗活动或社会活动为主,与残疾儿童多元需要契合度低。残疾人社区康复站为残疾儿童提供的服务主要是家庭上门关爱和困难帮扶,接受过此类服务的残疾儿童占比较高,分别为88.89%和65.91%。三是服务的包容性不足,与社区内其他群体缺乏互动。虽然LX街道的社区康复站位于社区居委会办公大厅内,但其所有站内服务仅针对辅助性就业点的13位成年残疾人,与其他社区居民、社区内志愿服务组织、养老服务组织等均没有互动,这进一步加剧了残疾人的社区排斥。

第二,残疾儿童社区康复服务主体单一。主体多元化是残疾儿童社区康复服务有效供给的重要基础。福利多元主义本质上是福利主体由国家一元独撑到多元合作,倡导政府、市场、社会、家庭和个人共同承担福利责任,强调不同责任主体之间的分工与合作。[36]残疾儿童社区康复服务主体单一表现在两个方面。一是社会力量参与有限。有63.64%的残疾儿童并没有获得社会组织提供的服务;邻里等非正式支持网络没有提供任何帮助的残疾儿童占70.06%。二是康复主体间协作机制缺乏。一方面,社区康复服务与医院康复、康复机构康复并未形成统一的康复系统,社区康复所覆盖的残疾儿童全部由社区居委会和街道残联提供名单,缺乏合适的转介机制;另一方面,社区康复服务项目是否开展以及如何开展均由政府部门决定,其他服务主体与政府均为单项领导关系,缺乏合适的互动机制。

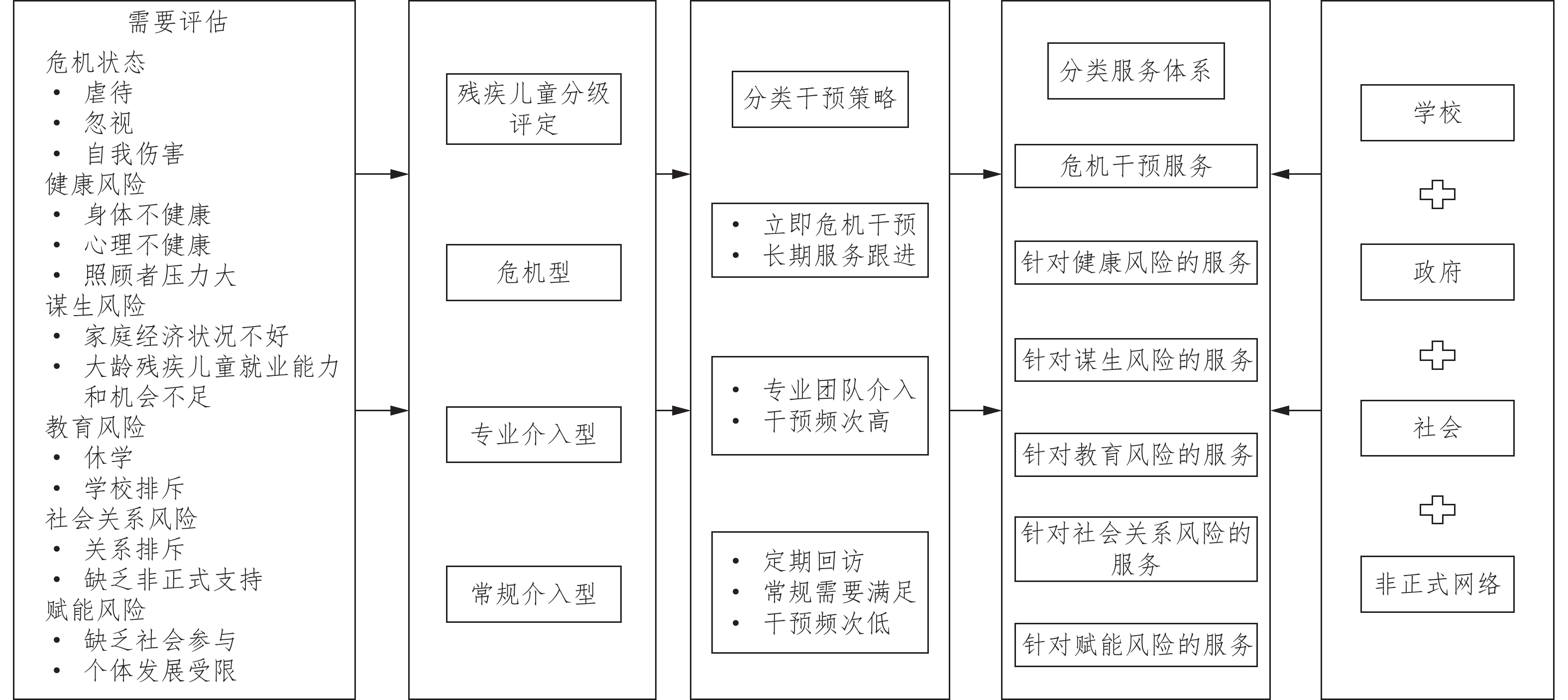

四、以发展性社会工作革新残疾儿童社区康复服务体系发展性社会工作与社区康复的相似之处是,二者均以权利和社会公正为基本价值,以服务弱势群体为主要目的。发展性社会工作所主张的多元化服务体系、本土化实践策略、人力资本投资、社区资本培育等理念为社区康复服务转型提供了新视角。发展性社会工作的实践要素为优化当前的社区康复服务体系奠定了理论基础。图2是发展性视角下残疾儿童社区康复服务体系框架。与图1中政府部门驱动的社区康复服务体系不同的是,图2重构后的服务体系形成了以儿童需要为导向、以社区为基础、以多元主体为支撑的残疾儿童分级评定与分类服务体系,以此破解前述服务供给不足和服务主体单一的问题。

|

图 2 发展性社会工作视角下残疾儿童社区康复服务体系框架 |

第一,以需要为导向,对残疾儿童进行分级评定。分级评定是指通过对残疾儿童的需要进行评估,识别出残疾儿童的危机状态、健康风险、谋生风险、教育风险、社会关系风险和赋能风险,将残疾儿童按照风险类型和程度进行类型划分,为后续提供有针对性的服务奠定基础。首先,分级评定应打破原有的社区康复服务仅供给精神和智力残疾儿童的方式,将所有残疾儿童纳入需要评估。其次,基于残疾儿童需要建立分级评定指标,包括残疾儿童个体信息、需要满足情况、家庭照顾和监护能力、个体与家庭资源。第三,基于评估结果将残疾儿童分为危机型、专业介入型、常规介入型三种类型。其中危机型残疾儿童是指残疾儿童处于虐待、自我伤害、忽视等危害生命安全的危机状况,需要立即进行危机干预,并进行长期服务跟进。专业介入型残疾儿童是指风险程度高、风险类型多样且复杂的残疾儿童,需要社会工作者、医生、心理咨询师等专业团队介入,且干预频次高。常规介入型残疾儿童是指风险程度较低的残疾儿童,由社区儿童主任或承接服务的社会工作机构定期回访,为其提供常规需要满足的服务,且服务频次较少。残疾儿童分级评定有助于提高社区康复服务的精准性。以个案MN为例进行说明。

个案MN,女,16岁,三级智力残疾,在普通学校上学。初中毕业后,MN找不到任何工作,经常在社区闲逛。由于父母需要上班,没法照看MN,父母担心她出事,就在上班期间把MN反锁在家里。有一段时间,MN知道了开门方式,趁父母上班期间,偷偷开门外出,到附近的商业广场玩,和一些社会青年交往后未婚怀孕。此后,MN就涉及应对怀孕问题以及由此带来的心理、家庭照顾、就业以及生涯发展等多重风险。因此MN属于专业介入型残疾儿童。

第二,以社区为基础,构建综合的残疾儿童社区康复分类服务体系。发展性社会工作提出,服务内容应在全面整体的、以社区为基础的框架内,整合社会工作和社会服务的补救性、预防性和发展性功能。[37]分类服务体系是指根据残疾儿童不同的危机和风险状况,提供不同的服务。针对危机状态,对残疾儿童及其家庭进行危机干预,包括临床个案管理、解决问题聚焦疗法、叙事理论等方法。针对教育风险,与普通学校、特殊教育学校等积极沟通,帮助残疾儿童适应学校生活,为其链接社会教育资源,辅导其学习。针对健康风险,服务聚焦于残疾儿童个体的身心障碍和照顾者身心功能恢复,包括照顾者喘息服务、转介服务、艺术治疗团体辅导、基本医疗卫生服务、身心功能康复训练、辅助性器具配置等。针对谋生风险,开展资源链接和辅助就业服务,包括残疾儿童福利津贴申请、辅助就业、发展社区特色的经济发展项目、开发残疾儿童的就业岗位等。针对社会关系风险,开展重建残疾儿童社会关系和社会资本培育服务,包括社区互助小组、残疾儿童家庭同辈支持小组等。针对赋能风险,开展促进残疾儿童及其家庭成员能力提升服务,包括开设残疾儿童发展账户、大龄残疾儿童和家庭成员职业技能培训、家庭资产累积服务、残疾儿童社区参与服务等。整体来说,分类服务是社区康复服务体系重建的核心,具有两个特点。一是整体性。六类干预服务相互嵌入与配合,以应对残疾儿童的多元需要和危机及风险。二是变化性。残疾儿童的残疾类型不同,生命周期不同,需要和风险均有所不同。在选择具体的干预服务时,服务重点也有所不同。当然,无论采取何种干预服务或者干预服务的组合,都需要进行系统性设计,通过需要与资源评估、计划与设计、实施过程监督、成效和过程评估等步骤,实施干预。以个案LS为例进行说明。

LS ,女,11岁,三级精神残疾,与父母亲居住在一起。笔者入户调查时发现,LS的主要问题有三个。一是教育问题。LS时常在课堂上不由自主地发出声音,学校经常让父母将LS接回家,父母有巨大的精神压力。因此,从三年级开始就采取保留LS学籍,其休学在家,由母亲辅导学习的方式。并且LS到六年级时,其母亲重新回到工作岗位上,LS在家的学习则采取自学的方式。当LS即将小学毕业,马上面临“小升初”时,LS母亲一直认为自己女儿的残疾程度不高,如果到特殊教育学校,就没有和普通同学相处的机会。因此其认为女儿在普通学校上学最好,一直拒绝LS到特殊教育学校上学。二是社会关系问题。LS父母不愿意让其他人知道女儿残疾,所以基本不与亲属、邻里和朋友交往,缺乏社会支持。LS也没有任何朋友。三是照顾问题。自母亲重新工作以来,LS白天都是自己在家,只有父母中午抽空回家查看一下家里的情况。服务团队需要提供综合性的服务协助LS家庭重建社会关系,在社区建立互助网络,协助解决LS的照顾问题;链接学校资源,帮助LS回到学校。

第三,以多元福利为支撑,构建多元主体的嵌合体系。无论是发展性社会工作,还是残疾儿童康复救助制度,均强调从以国家为中心向多元福利制度转向。多元主体的嵌合体系主要包括学校、政府、非正式网络和社会组织四个主体。构建多元主体嵌合体系的核心在于理清不同主体的功能与责任,并形成互助协作的关系。其中普通学校要建立适合残疾儿童的融合教育与评价方式,营造包容的学校氛围。民政局、残联、卫生健康委员会等上级部门应通过联席会议等制度建立残疾儿童社区康复部门网络,通过政策制定、政策衔接和组织协调,为残疾儿童社区康复服务提供制度保障和政策支持;街道和社区居委会等基层部门应通过儿童督导员、儿童主任、社区医务人员、社区康复协调员、社区居委会工作人员等形成残疾儿童社区康复网络,通过直接服务、政策资源和康复资源链接,回应残疾儿童的康复和发展需要。朋友、亲属、邻里等非正式网络应通过日常监护照顾、家庭康复、与其他康复机构协作等方式为残疾儿童提供最直接的康复支持。残疾儿童及其家庭非正式网络的资源丰富程度、关系紧密度、资源的多样性等均是影响残疾儿童康复需要满足的重要因素。社会组织,特别是专业社会工作机构,具有专业化、在地化特点,是残疾儿童社区康复重要的社会力量,可以通过自主筹集资金或者政府购买服务等方式,开发残疾儿童社区康复项目,以多种方式激发社区活力,丰富社区康复服务类型,最终促进残疾儿童福祉提升和社区可持续发展。

五、总结与讨论我国残疾儿童数量庞大,截至2022年底,我国持证的0—15岁残疾儿童有120.2万人。[38]残疾不仅给儿童造成身心发展障碍,还会在更大程度上导致残疾儿童及其家庭在健康、教育、社会、谋生和赋能五个方面的需要满足程度不高。社区康复服务是改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展的重要手段。发展性社会工作所主张的积极救助、互助互惠、能力发展、多元福利等思想有助于克服现有社区康复服务主体单一和服务供给不足的问题。将发展性社会工作嵌入残疾儿童社区康复服务体系,能够促进发展性残疾儿童社区康复服务体系的形成。这有助于完善我国残疾儿童康复服务体系。

从2017年起,国家层面陆续颁布的《关于加快精神障碍社区康复服务发展的意见》[39]《残疾人社区康复工作标准》[40]《孤独症儿童康复服务》[41]等政策文件,推动了残疾儿童社区康复服务的制度化和规范性建设。2018年,国务院发布的《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》[10]更是将残疾儿童康复救助的重要性提到了新高度。残疾儿童社区康复服务体系的发展转向意味着残疾儿童福利制度新的发展趋势。在扩大救助的残疾儿童年龄和类型,优化康复机构服务质量,完善残疾儿童手术、辅助器具配置和康复训练等服务项目的同时,应打破以残疾儿童个体作为康复服务对象的模式,建立和完善专门的残疾儿童康复服务体系同样重要。LX街道残疾人社区康复服务站的实践经验表明,一方面以成年残疾人需要为导向的康复服务体系仅能覆盖部分残疾儿童,仅能满足残疾儿童的部分需要;另一方面残疾儿童健康、教育、社会、谋生和赋能需要得不到满足,也体现了以个体化为取向的康复服务的局限性。残疾儿童社区康复服务体系的发展性转向“以残疾儿童需要为中心”,让残疾儿童“回到社区”,迈出了促进残疾儿童参与社区和社会发展的第一步。

发展性社会工作嵌入残疾儿童社区康复充分体现了共享型组合式普惠型社会福利的特点。其包含功能组合、发展组合、收入组合、特殊和普惠组合四个逻辑相关的制度内容,核心是提升人民福祉,包括积极思考、积极行动、美好拥有、成功避免和幸福感五个理论要素。[42]重构后的残疾儿童社区康复服务体系形成了多层次、多主体、多类型的多种组合模式,有助于高质量地提升残疾儿童个体及其家庭的福祉,使其呈现幸福美满的状态。总之,发展性社会工作有助于拓宽现有残疾儿童社区康复服务体系的理论与服务空间,对优化残疾儿童康复救助制度有重要意义。

| [1] |

世界卫生组织,联合国教育、科学及文化组织.社区康复指南:以社区为基础的康复(导论篇)[EB/OL]. [2023-12-10]. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44405/9789889887834_introductory_chi.

|

| [2] |

PETE A, MARGARET M, KAREN R.解析社会政策(下):福利提供与福利治理[M].彭华民, 等, 译.上海:华东理工大学出版社,2017:278.

|

| [3] |

张浩淼. 中国残疾儿童康复救助: 演进历程、路径特征与制度化建设[J]. 社会保障评论, 2023(3): 106-120. |

| [4] |

陈涛, 杨锡聪, 陈锋. 发展性社会工作的本土化理论及实践[J]. 新视野, 2018(4): 62-68. DOI:10.3969/j.issn.1006-0138.2018.04.009 |

| [5] |

何雪松.社会工作理论[M]. 2版. 上海:格致出版社,2017:116-118.

|

| [6] |

尚晓援, 谢佳闻. 残疾与歧视: 儿童生活史的个案研究[J]. 中国青年研究, 2008(10): 67-72, 85. DOI:10.3969/j.issn.1002-9931.2008.10.015 |

| [7] |

尚晓援. 残疾儿童生命权保护的个案研究[J]. 山东社会科学, 2011(4): 73-79, 85. |

| [8] |

高圆圆, 张爽. 西部地区农村残疾儿童社会参与及影响因素——基于贵州三县区的实证研究[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2016(5): 84-89. |

| [9] |

侯晶晶. 残疾儿童从未上学现象的影响因素与对策研究——基于精准扶贫的视角[J]. 南京师大学报(社会科学版), 2020(4): 50-61. |

| [10] |

国务院. 关于建立残疾儿童康复救助制度的意见[EB/OL]. (2018-07-10).https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-07/10/content_5305296.htm.

|

| [11] |

乔庆梅. 中国残疾儿童社会福利: 发展、路径与反思[J]. 社会保障评论, 2018(3): 123-132. |

| [12] |

崔宝琛. 残疾人康复服务现状分析与发展思考[J]. 未来与发展, 2017(3): 52-57. DOI:10.3969/j.issn.1003-0166.2017.03.013 |

| [13] |

王鹏杰. 国内外残疾人社区康复模式研究述评[J]. 社会福利(理论版), 2015(9): 54-56. |

| [14] |

徐慧, 朱健刚, 王海燕. “组织性精神疗法”在自闭症儿童社区康复工作中的可行性研究[J]. 残疾人研究, 2019(2): 56-62. DOI:10.3969/j.issn.2095-0810.2019.02.008 |

| [15] |

关文军, 刘菁菁, 王春晖. 残疾儿童少年社区生活样态调查及社区融入推进策略分析[J]. 残疾人研究, 2022(4): 76-87. DOI:10.3969/j.issn.2095-0810.2022.04.009 |

| [16] |

姚志贤. 残疾儿童康复服务问题及对策研究——针对“贫困肢体和智力残疾儿童抢救性康复项目”的分析[J]. 残疾人研究, 2012(2): 35-38. |

| [17] |

北京师范大学公益研究院.中国儿童福利政策报告(2011)[EB/OL]. [2024-07-11]. https://www.unicef.cn/en/media/6576/file/Child%20Welfare%20in%20China%20–%20Stocktaking%20Report%202011.pdf.

|

| [18] |

宋智, 张拓红, 李玫, 等. 残疾儿童社区康复补助现状及问题分析[J]. 中国全科医学, 2011(7): 791-793. |

| [19] |

章程, 董才生. 家庭需求视角下中国残疾儿童社会保障研究[J]. 河北学刊, 2015(3): 199-203. |

| [20] |

徐倩, 周沛. 包容性知识框架内残疾人社区康复本土化模式研究[J]. 天津行政学院学报, 2015(5): 34-39. |

| [21] |

李迎生, 罗宏伟, 林淑仪. 发展型社会政策: 一个全球视野[J]. 社会政策研究, 2023(1): 3-20. |

| [22] |

张群. 草原工矿业开发与牧民可持续生计研究——基于发展型社会政策逻辑[J]. 中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2021(2): 95-104. |

| [23] |

PATEL L, SCHMID J E, VENTER H J. Transforming child and family services in urban communities in South Africa: lessons from the South[J]. Child & family social work, 2017, 22(1): 451-460. |

| [24] |

向荣. 发展性社会工作整合社会发展的实践研究探索——发展性社会工作国际研讨会综述[J]. 思想战线, 2019(2): 2, 173. |

| [25] |

MIDGLEY J. Social development: the developmental perspective in social welfare[M].London:SAGE Publications, 1995: 23-25.

|

| [26] |

陈怡伃. 发展性社会工作实务原则之实践: 以在万华社区的二个社会服务方案为例[J]. 台湾社会福利学刊, 2019(1): 125-167. |

| [27] |

张和清. 社区文化资产建设与乡村减贫行动研究——以湖南少数民族D村社会工作项目为例[J]. 思想战线, 2021(2): 21-29. DOI:10.3969/j.issn.1001-778X.2021.02.004 |

| [28] |

向德平, 程玲. 发展性社会工作的脉络、特点及其在反贫困中的运用[J]. 西北师大学报(社会科学版), 2019(2): 47-52. |

| [29] |

徐其龙, 陈涛. 发展性社会工作视角下社区服务、社区营造和社区发展的整合研究[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2020(3): 76-86. |

| [30] |

陈锋, 陈涛. 发展性社会工作在地震灾后应对中的应用探讨——基于汶川地震后绵竹青红社工服务之经验[J]. 阿坝师范学院学报, 2018(2): 39-47. |

| [31] |

向荣. 西部发展型社会工作的十年实践探索[J]. 中国社会工作, 2022(34): 45. |

| [32] |

蒋国河, 平卫英, 孙萍. 发展性社会工作视角下的农村反贫困实践——W县Y村妇女互助储金会的案例分析[J]. 江西财经大学学报, 2018(6): 94-103. |

| [33] |

邓锁. 贫困代际传递与儿童发展政策的干预可行性研究——基于陕西省白水县的实证调研数据[J]. 浙江工商大学学报, 2016(2): 118-128. |

| [34] |

中国儿童状况之四:残疾儿童的保护[EB/OL]. [2023-12-10]. https://www.gov.cn/govweb/ztzl/61/content_627781.htm.

|

| [35] |

中国残疾人联合会.2022年残疾人事业发展统计公报 EB/OL]. [2023-12-15]. https://www.cdpf.org.cn/zwgk/zccx/tjgb/4d0dbde4ece7414f95e5dfa4873f3cb9.htm. |

| [36] |

陈友华, 庞飞. 福利多元主义的主体构成及其职能关系研究[J]. 江海学刊, 2020(1): 88-95. |

| [37] |

安东尼•哈尔,詹姆斯•梅志里. 发展型社会政策[M]. 罗敏, 范酉庆, 等, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2016: 322.

|

| [38] |

中国残疾人联合会.全国持证残疾人人口基础库主要数据[EB/OL]. [2024-07-10]. https://www.cdpf.org.cn/zwgk/zccx/ndsj/zhsjtj/2022zh/294e679cc9e345388d8496c2dce046ff.htm.

|

| [39] |

民政部, 财政部, 卫生计生委, 等.关于加快精神障碍社区康复服务发展的意见[EB/OL]. (2017-11-13). https://www.gov.cn/xinwen/2017-11/13/content_5239315.htm#1.

|

| [40] |

中国残联, 民政部, 国家卫生健康委.关于印发《残疾人社区康复工作标准》的通知[EB/OL]. [2024-07-12]. https://www.cdpf.org.cn//ztzl/zxzt1/2023/cjyfkpzszyk2023/fgzc2023/gjcm2023/fxdly/kffwcj1/jzkf/e7e5bde8c7f445b1af2763f249467756.htm.

|

| [41] |

中国残疾人康复协会. 孤独症儿童康复服务(T/CARD 001-2020)[M]. 北京: 中国标准出版,2020: 1-21.

|

| [42] |

彭华民.中国社会福利理论与制度构建研究[M].北京:经济科学出版社,2019:3-24.

|

2025, Vol. 25

2025, Vol. 25