基金课题

- 国家社会科学基金青年项目“青少年短视频沉迷的动机—行为转化过程与社会工作干预研究”(24CSH099)。

作者简介

- 卜禾(1994— ),女,满族,讲师,博士;主要研究方向:抗逆力与身心健康,干预研究.

通讯作者

- 段文杰(1987— ),男,汉族,教授,博士;主要研究方向:社会指标、生命质量与循证社会工作;Email:duan.w@outlook.com。.

文章历史

- 收稿日期:2024-09-13

当前,大数据革命和机器学习算法通过搭建“人工智能+”的行业应用终端、系统及配套软件,已经广泛渗透到社会生活的各种场景,深度赋能医疗、交通、公共安全、金融、零售、教育、农业、制造等多个领域,为用户提供个性化、精准化、智能化的服务。与此同时,人工智能技术的改进也显著影响了劳动力市场。[1]据麦肯锡的报告,未来中国约一半的工作有实现自动化的可能。人工智能对劳动力市场的冲击不仅停留在传统的重复性、机械性劳动上,也包括对知识工作者劳动的影响,如律师、教师等职业。[2-3]有学者提出,未来将呈现无人经济模式、无人化劳动的发展趋势。[4]人类将逐步走向“不劳社会”,劳动者将成为人工智能时代的“无用阶级”。[5-6]

黑格尔视人为其自身劳动的产物,恩格斯认为劳动创造人,而马克思则提出自由而有意识的劳动是人类本质的体现。劳动是人类价值的本源,更是人生存、发展和实现自我价值的关键途径。[7]因此,人们失去工作的同时也就失去了生活的意义,进一步可能引发人的异化。尽管当前强人工智能、超级智能还未成为现实,但学界已经对人工智能的发展如何重构劳动过程中的人机关系开展了广泛的争论。[8-12]在这种背景下,人工智能是否能够替代社会工作也成为学术界和实务界的共同关注点。国外学者已经认识到人工智能为社会工作带来的机遇和挑战,现有研究讨论了其对社会工作教育和实践领域的影响。[13-14]国内学者也分析了人工智能如何影响和推动社会工作,以及如何在社会工作实践中应对由此引发的风险和伦理困境。[15-17]已有研究多从社会工作的主体价值出发,讨论集中在“以人工智能为工具的社会工作”上,即“人工智能+社会工作”。本文将以社会工作专业劳动的过程作为切入点,分析社会工作在人工智能时代的非物质价值和实践向度,旨在探索如何在人机互动不断加深的社会环境中,保持并优化社会工作的核心功能。

一、社会工作非物质属性的双重价值在人工智能时代,科技的进步极大提升了社会生产力与效率,逐渐将物质性或生产性劳动转移至机器或自动化系统,而“非物质劳动”成为人类劳动的主要形式。非物质劳动区别于直接生产物质商品的劳动,涉及“创造知识、信息、交往、关系或情感反应”等非物质产品的劳动过程,主要可分为具有创造性智力或语言的劳动与情感劳动。[18-19]尽管人工智能的情感认知技术已在教育和客户服务等领域得到应用,但这些技术并未能完全模拟人类的情感体验。[20-21]此外,人工智能往往无法完全理解或超越人类的社会行为和文化价值观,常常忽略人类独特的社会结构和文化背景。[22]因此,相较于人工智能,社会工作的专业劳动价值主要建立在其非物质属性之上。本文认为,在社会工作专业劳动中所体现的非物质价值——创造性和情感性是人工智能时代社会工作合法性与正当性的生命线。

(一)具有创造性价值的社会工作劳动

社会工作专业劳动依赖于劳动主体对复杂个体和社会情境的深入理解和个性化介入,这一过程涉及通过实践活动来生成、转化或增值知识,即知识创新和适应[23-24],其本质在于探索、创造和反思,需要劳动主体具备创新能力、想象能力和情绪能力。[25-26]因而,社会工作专业劳动的创造性价值主要体现在专业劳动对情境的反馈、知识的生产和反思性能力上。

首先,创造性价值尤其凸显于社会工作者对服务情境的理解与反馈上,是社会工作核心原则“人在情境中”的内在要求。从个体来看,社会工作服务对象的个性化需求及工作的动态性、不可预测性和复杂性要求社会工作者深入分析服务对象的状态特征、思维方式、认知偏好、情感倾向及知识结构,准确反馈个体需求,以挖掘并使个体潜能最大化。从人与社会结构的关系上看,其流动性是社会工作专业劳动的基础。在这一框架内,社会工作实践的“流动性”成为关键。这要求社会工作者不仅要适应个案的独特性,还需基于实践的情境变化促变与整合专业伦理、范式及方法,灵活应对“当时当地”的议题,适应社会结构与行为的连续变化。[27]这种变化可能涉及从文化、经济到政策等多方面的因素,其中每一个因素都可能对服务对象的生活环境产生深远影响。这种本质需求决定了社会工作者必须采用非程序化、液态的劳动方式,使社会工作实践成为液态社会中一种具有策略性、创造性、灵活性的“移动实践”(Mobile Practice)。[28]有学者基于本土化实践,将这一过程总结为“流动的社会工作”理论框架,其目的是回应在流动的现代性与中国社会转型的实践性交互影响下的社会工作复杂劳动过程,强调社会工作实践必须适应并促进个体与社会结构之间的协调发展。[27]

其次,知识生产是关键。社会工作中的实践智慧是在长期服务中基于对特定社会情境的深刻洞察和丰富经验的累积而成的。这种智慧使社会工作者能够在面对复杂和多变的社会问题时,有效识别和动员情境中的资源,进而制定出符合实际需求的解决方案。更具体地说,实践智慧不仅涉及社会工作专业实践中对“当时当地”具体情境的经验累积,也包含社会工作在“历时性”实践场域中生成的总结与反思。[26]这种智慧的生成是社会工作专业实践在特定的社会结构和文化语境中,不断互动、适应并转化社会现象的结果,社会工作者在此过程中积极参与社会结构的构建和重塑。实践智慧的形成和应用要求社会工作者具备研究型思维,能在实践与研究双向互动中完成知识生产,实现理论与实践之间的有效桥接,因而体现了社会工作专业劳动的创造性。[26, 29]

最后,反思性是专业劳动中不可或缺的元素,其被认为是核心职业能力的重要组成部分。[30-32]“在行动中反思”并不是一种简单的内省,而是自我意识、批判性结构取向和反思性意识和能力的体现,具有辩证性、结构性、系统性和互动性。[32-33]反思性要求社会工作者从多个角度看待自己的知识和技能,深入分析并思考自己的行为、决策和方法,从而更有效地理解和应对服务对象的需求和挑战,识别和克服个人的偏见和盲点;并要求社会工作者关注与服务对象之间的互动过程,特别是在面对复杂多变的社会环境和个案时,确保专业实践能根据实际情况进行调整和优化;还要求社会工作者对不同来源的知识、方法、人群保持开放的态度,在对西方社会工作知识结构内化和本土情境反思的基础上建构灵活多元的知识体系,实现专业化发展。[32-34]

综上所述,社会工作专业劳动创造性价值的核心在于其具有创造性的“互构实践”过程。[35]情境的反馈为知识生产提供来源和第一手信息与经验,为理论与实践结合奠定了基础。新生成的知识经过理论整合与应用实践的检验,不断在不同的工作情境中得以运用,从而实现知识与实践的双向转化。反思性作为这一过程的驱动力,促进了社会工作者对自身实践的深入思考和持续改进,最终形成循环互构的社会工作专业实践[36],避免社会工作出现“去专业化”倾向。[37]

(二)具有情感性价值的社会工作劳动

情感劳动作为“非物质劳动”的延伸,在不断发展的过程中形成了两个主要的理论脉络。首先,以情感社会学为理论基础的脉络,关注情感劳动如何成为组织达到其目标的手段,以及情感劳动的商业化对个体和组织的影响。[38]其次,从马克思主义视角出发的脉络,关注情感劳动背后的社会结构和权力关系,注重情感劳动的异化问题,以及情感劳动如何反映和加剧了劳动者的异化状态。这两种理论视角虽然关注的情感劳动方面不同,但都强调了劳动者在劳动过程中的主体性。[39]社会工作中的情感劳动是一个复杂而多维的过程,涵盖了情感管理、语言表达、面部表情和行为举止等互动符号,包括情感的输出和投入、情感枯竭以及情感状态的恢复等环节,其价值体现在情感交流和共情能力的运用上,以及对工具理性和价值理性的整合上。

首先,感性之力是社会工作的核心特征之一[40-42],它包含了社会工作者与服务对象间的情感交流和共情能力。其不仅仅是表层的情绪表达与传递,更要求社会工作者对服务对象的情感状态进行细致的感知、深入的理解和积极的响应。同时,还应通过情感共鸣与支持性交流来影响及管理这些情感状态,以确保服务质量和满意度。[38]这一劳动过程要求社会工作者理解服务对象的内在情感世界和外在情感互动,促进专业关系向主体行动转变,具备精准的情感理解、表达、调控和反思能力——即共情能力。[43]因此,情感劳动在社会工作领域占据核心地位,共情、创造力、判断力、叙述、激励等技能具有不可替代的作用,构成了社会工作专业劳动的基石。

其次,社会工作专业劳动既融合了工具理性的应用,也深植于价值理性的基础之上。工具理性表现为劳动过程中的专业逻辑,即通过逻辑和理性判断,优化资源分配,实现最大化的服务成效实践。[44]价值理性则是社会工作实践开展的精神根基,不仅表现为对服务对象的尊重、对职业伦理的恪守及推动社会公正的使命,还体现在专业社会工作实践必须考量其秉持价值观背后具体的社会意义与文化内涵。[45]工具理性更多关注实现具体目标的手段,而价值理性则侧重于追求更高的价值和理想。社会工作通过在工具理性的框架下实现价值理性目标的具体实践,将工具理性和价值理性有机统一,克服了专业劳动过程中可能由工具理性带来的异化。[46]

情感性不仅是社会工作劳动过程中情感能力的展现,也是其存在美学的体现,是社会工作专业最为关键的“基础设施”,它集中表现为“我们拥有对自己感受的感受,构成了社会生产和再生产的根本前提”。[47]“非物质劳动”在后工业时代被视为一种重要的劳动形式,它不仅关注劳动的生产意义,更注重劳动过程中的文化和社会意义,认为劳动是一种社会互动的方式。在情感劳动过程中,社会工作者与服务对象的关系不仅是传统的帮助与被帮助的关系,还是一个共同创造的过程。社会工作通过助人过程实现“当事者性”[48]的觉醒和自我实现,获取审美的愉悦和存在性的价值。[49]这种助人为本的艺术性劳动形式深刻体现了社会工作的人文主义和存在主义价值。

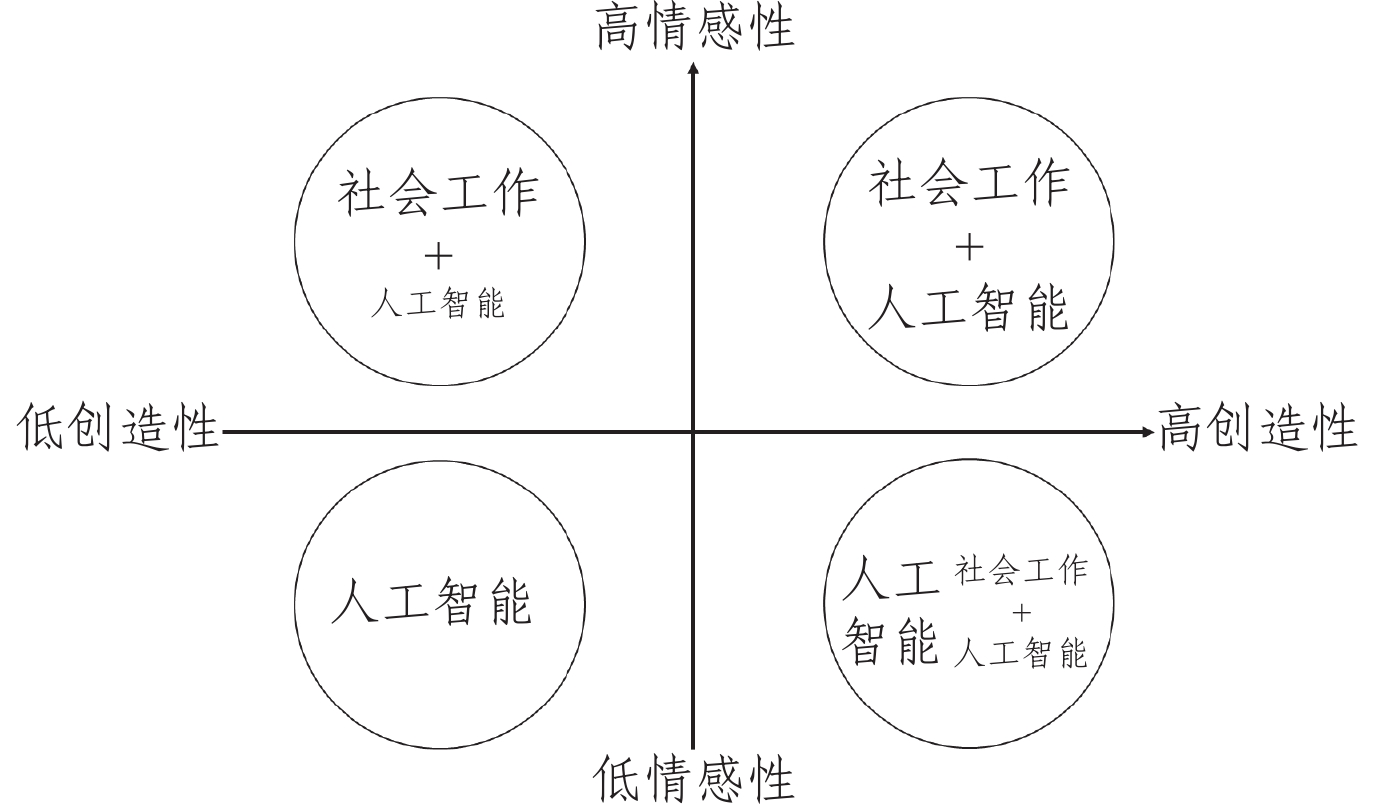

二、人工智能与社会工作融合的四重面向基于社会工作的创造性和情感性,本文提出人工智能赋能社会工作的四重面向,探讨人工智能和社会工作的互动关系,以回应人工智能和社会工作如何融合的问题(见图1)。

|

图 1 人工智能背景下社会工作的实践向度 |

第一,低创造性和高情感性实践场景的劳动过程。这类场景强调情感的持续投入,而非创新或策略思维。虚拟人、社交机器人、智能产品等人工智能系统或应用软件作为工具,辅助社会工作者为陷入困境的个体和群体提供“缺场”服务。心理治疗中虚拟现实技术(VR)展现出评估、理解和治疗多种心理健康问题的潜力,尤其是在提供沉浸式体验和控制刺激方面。[50-51]VR技术可以根据服务对象的特点构建一个完全由计算机生成的虚拟环境,模拟出真实世界中的各种情况。在这个虚拟环境中,人工智能技术不仅能创建虚拟人物,还能实现使虚拟人物进行自主行为选择、情感推理和自然语言对话等高级功能。[52-53]在长期护理或老年照护领域,各种智能医疗检测器、辅助器,可以自动收集、记录、统计、分析老年人的生理指标(如心跳、血压等数据),从而评估其生理护理需求;智能手环根据监测到的老年人身体信息发布健康警示;智能轮椅可以辅助老年人实现自我照料。[54]社交机器人能提供如互动、表达等“类人”的情感支持,可以根据与老年人的互动来产生相应的行为反应,在心理上为老年人提供放松、鼓励等支持,促进老年人的社区联系和人际互动,降低其认知能力下降的风险。[55]然而,人工智能缺乏人类独有的创造力、情感深度和道德判断能力,在处理复杂的人际交往、文化理解和伦理决策方面仍存在局限性。因此,社会工作作为一种责任实践,在社会工作情感劳动过程中,人类独有的情感深度和共情能力至关重要,仍需要社会工作者通过非语言沟通、情感理解和同理心,建立与服务对象的深层次情感联系,为其提供温暖和支持。

第二,高创造性和高情感性实践场景的劳动过程。这类场景主要涉及要创新思维、战略规划及深度情感投入的任务。人工智能在此可以发挥其强大的信息处理和整合能力,为社会工作者提供决策支持和灵感激发,帮助其更好地理解和应对复杂的人际互动和社会问题。同时,社会工作者利用其独特的情感敏感性和人文关怀,负责实施终端服务交付和关键决策,确保服务的人性化和个性化。例如,MOST(Moderated Online Social Therapy)是一个针对青少年心理健康的在线社会治疗系统,它整合了在线同伴支持和基于证据的干预措施,并通过互动社交媒体平台进行干预和治疗。[56]其主要目的是探索在线治疗的有效性,尤其是能否通过在线心理社会干预延长青少年心理健康计划的临床效益。在MOST系统中,人工智能通过分析用户的平台互动和帖子来推荐个性化的治疗内容,实时提供基于用户行为和内容的治疗建议,无需人工干预即可响应用户需求。例如,通过分析用户的发言和活动,系统可以自动推荐相关的治疗步骤和行动,这种推荐也可能基于用户过去的互动历史和情绪状态进行优化。在MOST系统中,临床工作者和社会工作者扮演着至关重要的角色,他们不仅提供人性化的支持和专业的治疗建议,还确保治疗内容的适宜性和安全性。虽然MOST系统使用人工智能来辅助内容交付和用户互动,但临床工作者负责制定、审核并调整治疗内容和干预措施。他们确保这些内容基于最新的临床研究和最佳实践,同时适应个别用户的治疗需求。社会工作者和其他治疗专家通过提供支持性反馈来激励用户持续参与治疗活动,并在用户遇到复杂情感或行为问题时提供个性化指导。此外,社会工作者和临床工作者监控平台活动以确保安全性,防止滥用和不当行为,他们对紧急情况作出响应,并管理与用户健康和福祉相关的风险。

第三,高创造性和低情感性实践场景的劳动过程。在这类场景中,情感投入虽不是核心需求,但创新和策略仍然至关重要。例如,在不易识别风险和问题的筛查上,人工智能技术(如文本挖掘和机器学习)可以通过将非结构性文本转化为数字数据,使非结构化文本的价值最大化,经过数据采集、手动编码、数据预处理、模型开发和评估模型性能这一过程来形成算法模型,准确识别和分类风险。[57]此外,在紧急情况或灾难响应领域,人工智能也起到了基础且关键的作用,但它们与社会工作的结合使用,可以更全面地满足灾难管理的需求。[58-62]面对地震、飓风等自然灾害,人工智能可以在事前通过处理大量的异构数据,帮助预测和识别潜在的紧急事件,从而提前采取措施,减少损失,提升社区复原力;在事中利用其高效性和精确性快速作出响应,在实时数据分析、资源分配以及与受灾群体、救援人员的沟通协调、跨组织间的信息共享和协调规划等方面提供支持;在事后为灾后评估提供直接的重要依据,如通过对比灾前和灾后航拍照片,将所有照片分解成更小与更容易辨别的巨量照片集进行分析,以得出更准确的证据。而社会工作者作为灾难响应团队的一员,可以在事前对可能存在的风险点进行预案部署;在事中通过验证、整合、解释多方信息,建立全面的灾情概况,并基于此进行资源分配和任务指派,在必要时干预和覆盖人工智能的自主决策;在危机管理的后续阶段介入,利用其专业判断和策略灵活处理更为复杂或需给予细致人文关怀的情况。在实际操作中,这种人机协作的模式已经被证明是有效的。HAC-ER系统是一个典型的人机协作案例,它通过结合人类和代理系统(包括机器人和软件)来增强个体和集体的复原力,以应对自然灾害的威胁和冲击。[63]

第四,低创造性和低情感性实践场景的劳动过程。这类场景通常涉及例行的信息管理、日程安排和资源分配等任务,不涉及复杂的人际交流或深层次判断,而是依赖于规范化的流程操作。在这类场景中,人工智能可以高效地独立执行如数据整理、会议预约、资源管理以及进度追踪等行政性工作,极大地减轻了社会工作者的行政负担,使他们能够将精力更多地集中在具有高价值的社会工作活动上。例如,生成式人工智能“文心一言”已经被运用到社会工作专业劳动中,成为减轻社会工作者工作负担和优化服务内容的有效工具。[64]在预估和诊断阶段,生成式人工智能通过高效快速地处理大量数据来预测和提炼服务对象的共性需求,为制定干预计划提供数据支撑;在介入阶段,生成式人工智能可以利用先进的算法和模型,自动生成标准化的初步服务方案,为社会工作者提供一个初始的工作框架。随后,社会工作者可以根据自身的专业判断和经验,对这些自动生成的方案进行个性化调整和补充,使之更贴合特定个案的实际需要。生成式人工智能不仅优化了社会工作服务流程,还赋予了社会工作新的介入方式,通过科技手段来提升服务质量,使社会工作者更专注于复杂和核心的人际互动任务。这一技术的应用,正在逐步变革社会工作的传统实践模式,为社会服务领域带来创新的解决策略。

三、人工智能与社会工作融合的优化理路人工智能与社会工作融合将是一个不可避免的趋势。强调社会工作劳动的创造性价值和情感性价值并非简单地认为其与人工智能非此即彼,而是在此基础上讨论人工智能如何替代物质生产劳动,延展社会工作者的劳动能力,推动社会工作劳动形式向创造本性和情感本性回归,使社会工作者从异化劳动中解放,最终实现其劳动在形式上和实质上的解放。为达成此目的,需从“扩展延伸、替代强化、协同创造、调节平衡”四种优化理路来开展工作。

人工智能赋能社会工作的核心目标是促进人工智能对社会工作服务的扩展延伸,其核心内容是应用领域拓展和服务对象扩大。这种因传统社会工作实践模式和手段智能化而形成的人工智能+社会工作模式,顺应了互联网+社会工作、大数据+社会工作的思维[65-66],注重纳入人工智能技术应用软件、系统、数据等要素,改良传统社会工作实践模式,从而提升社会工作服务的可供性、可及性和可持续性。在低创造性与高情感性实践场景中,人工智能主要扮演技术支持的角色,通过快速处理信息和及时响应的功能来增强服务的可达性与连续性,优化资源分配,延伸社会工作者情感性和互动性劳动,实现社会工作独特价值和功能的扩展与延伸。例如,在服务可及性方面,人工智能通过智能客服系统和在线咨询平台,突破时间和空间的限制,使用户能够随时随地获取支持和帮助,特别是在偏远或资源稀缺地区的用户;同时,虚拟聊天和远程在线支持通过风险检测能更及时地介入服务对象,拓宽服务的方法和边界。在资源整合方面,人工智能帮助社会工作机构更有效地分配资源,以大数据技术驱动更精准的评估和决策,更快速识别和响应服务需求,匹配合适的资源并优化服务的提供,确保有限的资源能够用于最需要的地方。[67-68]此外,人工智能系统能够提供全天候的服务,确保用户在需要时总能获得一致的支持,这对于应对紧急情况或提供持续性关怀尤为重要。如人工智能与可穿戴设备和传感器结合,可以实时远程监测老年人的健康状况,并通过监测心率、体温等健康指标来及时发布警报,帮助老年人减少健康风险。[69]

人工智能赋能社会工作的首要目标是实现人工智能对社会工作服务中冗杂任务的替代强化。人工智能赋能社会工作最贴近当下现实的目标是减少社会工作在现实情境中的“专业妥协”[70],排除非规则化、非专业化、非规范化的现象。[71]在低创造性与低情感性实践场景中,这一专业弱势突出表现在繁重的文字工作上。社会工作者日常需要处理大量的文书材料,“活动一小时,写作三小时”令一线社会工作者叫苦不迭,这不仅挤压了专业服务时间,也弱化了专业服务效果。[72-73]社会工作者在专业实践情境中往往采取“实践为先、先交为要”的策略,造成社会工作理论悬浮[70],甚至为了完成项目指标而虚报服务内容。[72-73]尤其是在项目评估和审查期间,因集中补写文书材料而影响服务也成为常态。因此,在不需要深度情感投入和关系处理的低创造性和低情感性劳动情境中,人工智能在社区治理、乡村建设、机构运营等领域,能通过深度学习、自然语言处理、专家系统等技术,帮助社会工作者快速处理大量数据评估共性需求、产出规范化和程序化的服务方案、拓展社会服务介入方法、优化日常行政业务来实现现代化治理。[64,74]人工智能强大的文字处理能力可减轻社会工作者在重复性、机械性劳动方面的负担,达到以替代规范性的物质劳动来增进服务效率和质量的替代强化作用,为社会工作者释放出更多时间和精力,使其能够专注于更需要人类独特情感理解和人际互动能力的核心工作。

人工智能赋能社会工作的创新目标是实现人工智能与社会工作服务的协同创造。从供给侧进行创新,让人工智能成为劳动主体而不仅仅是作为工具。通过劳动力替代转移、工作形式灵活化、人机关系一体化、劳动方式智能化构筑创新发展驱动力,是实现“人工智能×社会工作”的关键。[75]在高创造性和高情感性实践场景中,既需要人工智能高效快速的信息整合能力,也需要社会工作者对复杂情境和个体独有的敏感性理解和介入,二者共同发挥创造性价值和情感性价值,实现人工智能与社会工作的交互赋能和协同创造。人工智能的发展不仅改变了人类的工作方式和生活方式,还极大地提高了整个社会的劳动生产率和人类的认知水平。例如,在复杂的案例管理中,人工智能利用数据集成和算法分析来预测客户需求,辅助社会工作者进行复杂的决策过程和创新干预,提供更加有效和个性化的支持与解决方案,提高工作的策略性和效率。[76]在这种情况下,人工智能将从根本上推动未来社会的组织、结构、运行及人之存在[17],其在给人类带来挑战的同时,也带来了机遇。一方面,在人工智能的辅助下,社会工作者通过反思自我、学习数据分析与技术操作等新技能来有效利用人工智能工具。例如,理解如何解释人工智能模型的预测结果、如何使用数据分析平台以及如何平衡技术与人文关怀,都是现代社会工作者需要面对的新挑战。[77]另一方面,社会工作作为一个以服务弱势群体、倡导社会公正和促进人类福祉为核心的职业,应推动技术人员在开发人工智能时承担更多社会责任,促进以人为本的发展,为人工智能提供更丰富的应用场景。[78]因此,人工智能的应用应当促进人工智能的技术优势与社会工作者的人文专长相结合,促进二者的合作产生超出单独作战的积极结果。协同创造不仅体现在致力于提升技术的精准性上,还体现在促使人工智能帮助人类发挥共情、伦理判断等方面的独特优势,提高劳动生产率——提升社会工作者提供深度情感支持、解决复杂情况、创造解决方案的能力,提高社会服务的效能,使整个社会服务体系更有弹性。

人工智能赋能社会工作的保底目标是做好人工智能与社会工作的调节平衡,避免风险发生是关键。人工智能在社会工作中的应用应当确保合理性和有效性,高度重视风险管理,避免技术滥用或过度跨界。这一要求和目标在四种创造性和情感性的实践场景中均应得到落实,尤其是在高创造性和低情感性的实践场景中。例如,人工智能通过文本挖掘和机器学习技术来识别和评估家庭暴力风险,人工智能通常依赖于大量的个人敏感数据,如家庭背景信息、历史医疗报告等,这些数据一旦被泄露或滥用,就可能会严重侵犯服务对象的隐私权,甚至带来心理和法律方面的负面影响。[79]政策制定同样是依据大量数据,如果人工智能的训练数据存在系统偏见,如基于种族、性别或社会经济地位来制定政策,则可能做出导致某些群体在获得社会福利时受到不公平待遇的决策,加剧社会不平等问题。因此,社会工作者必须在其中做好技术与伦理的调节和平衡,应加强对数据的加密处理,实施严格的隐私保护措施,同时制定更健全的数据共享和使用规则。社会工作者应参与模型开发和数据筛选过程,确保数据的多样性与公平性,并通过反复测试和审查来识别和纠正潜在偏见。[80]采取更多可靠的措施,有助于社会工作者在使用人工智能时减少对服务对象的负面影响。尽管人工智能在提升效率和精准度方面有巨大潜力,但过度依赖技术可能会导致社会工作者的情感劳动和创造性被忽视,削弱社会工作者在“人对人”工作方面的独特优势,还可能导致服务对象的人性化需求未能得到充分满足。因此,必须确保人工智能的使用是在安全、伦理和人性化的框架内进行的,也要避免过度跨界,保持技术和人文关怀之间的平衡。一方面,确保人工智能仅在其最有效和最适当的领域内发挥作用,避免侵蚀社会工作者的专业领域和职责。另一方面,应当避免“社会工作方法是个筐,什么问题都能往里装”的过度跨界现象[81],与社会工作无关或距离甚远的工作活动,即使是人工智能的应用领域,也不应当被社会工作纳入其中。[82]

基于社会工作劳动的创造性与情感性特点,人工智能在四种面向的实践情境中可以辅助或增强社会工作的功能,并通过“扩展延伸、替代强化、协同创造、调节维护”四种优化理路来实现人工智能与社会工作的深度融合。二者之间的交互影响深刻且复杂,无论在哪种面向的实践情境中,人工智能赋能社会工作都应该遵循这四种优化理路,发挥相应的功能和作用,提高社会工作服务的质量与效能。

四、余论与总结作为新质生产力的代表,人工智能的兴起反映了生产力与生产关系变革的最新动态,这种变革包含了潜在的剥削与解放的双重可能性。一方面,依据劳动过程理论及冲突理论,此技术演进被认为是权力重新分配的一种表现。技术介入引发的“去技能化”现象不仅剥夺了劳动者对生产过程的控制,还降低了工人阶级在社会结构中的谈判力和地位。这一分析强调了技术进步加剧劳动市场不平等的可能性和具体方式,并进一步深化了劳资之间的结构性矛盾。另一方面,技术决定论者和管理论者则将技术看作是一种中立的力量,认为技术自身并不直接导致失业或社会不适应现象。这些现象更多源于社会结构和制度安排未能及时调整,以适应技术发展的速度。此观点挑战了技术进步必然导致社会负面后果的假设,指向了社会制度和组织适应性在应对技术变革中的关键作用。“机器换人”的变革并非无前例,每一轮工业革命都伴随着技术革新引发的机器换人现象。[12]随着信息网络技术的迅速崛起,复杂社会问题的解决逐渐依赖于信息技术的应用。“技术—社会互构”观点越来越受到关注,即技术与社会通过行动者的中介作用相互建构,信息技术应被放置于社会与个人的互动关系之中。[83-84]人工智能的快速发展不仅仅是一次技术革命的风口和浪潮,更是社会结构和人类行为模式转变的催化剂。这些变化挑战着传统的社会科学研究范式,迫使我们面对技术哲学和伦理困境,同时也开辟了理论创新和实践应用的新可能性。

人工智能技术的发展和应用在社会工作领域引发的讨论并非孤立现象,而是人类长期以来在技术、社会和劳动关系领域互动的一部分。当前社会工作服务尚未与人工智能实现深度融合,同时新技术发展及其产生的新问题也在倒逼社会工作转型。因此,发展“人工智能社会工作”是传统社会工作应对技术冲击的必然之策,也是利用技术赋能的必由之路。我们需要批判性地审视技术进步如何在提高社会服务效率和质量的同时,可能对社会工作者的职业身份、技能要求和伦理准则产生影响。同时,也要探索如何通过制度创新和社会政策调整,促进技术与社会福利之间良性互动,确保社会工作在人工智能时代能够继续发挥其不可替代的人文关怀和社会正义的使命。总而言之,应当在社会工作与人工智能融合过程中,把握社会工作创造性和情感性的底层立场,把握主动性和能动性的行动逻辑,实现社会工作劳动手段更新和社会工作实务领域拓展,在提防被技术裹挟着前进的同时,坚守以人为本的底线。

| [1] |

FRANK M R, AUTOR D, BESSEN J E, et al. Toward understanding the impact of artificial intelligence on labor[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2019, 116: 6531-6539. DOI:10.1073/pnas.190094911 |

| [2] |

李晓. 人工智能时代律师职业的发展[J]. 法制与社会, 2021(7): 133-134. |

| [3] |

孙妍. 从“知识图谱”到“人机协同”——论人工智能教育对教师的重塑和挑战[J]. 高教探索, 2021(3): 30-37. DOI:10.3969/j.issn.1673-9760.2021.03.005 |

| [4] |

陈明生. 无人经济: 缘起、内涵与应用模式[J]. 青海社会科学, 2019(2): 80-86, 2. |

| [5] |

程承坪. 人工智能最终会完全替代就业吗[J]. 上海师范大学学报(哲学社会科学版), 2019(2): 88-96. |

| [6] |

刘畅, 谷生然. 人工智能时代人的发展境遇审思[J]. 理论导刊, 2024(4): 72-78. DOI:10.3969/j.issn.1002-7408.2024.04.011 |

| [7] |

马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集: 第二十六卷[M].2版. 北京: 人民出版社, 2014: 759.

|

| [8] |

陈高华, 赵文钰. 人工智能与人的未来: 一条马克思的路径[J]. 江汉论坛, 2022(4): 59-65. DOI:10.3969/j.issn.1003-854X.2022.04.008 |

| [9] |

陈莹莹. 人工智能视域下“劳动解放”问题探析[J]. 江汉大学学报(社会科学版), 2023(6): 13-22. |

| [10] |

邓智平. 技术话语与工人的自主性: 人机对抗的合法性消解——基于珠三角地区“机器换人”的实证研究[J]. 学术论坛, 2019(5): 1-8. |

| [11] |

李珂. 从当代人工智能的发展看马克思的人机关系思想[J]. 自然辩证法研究, 2019(4): 71-75. |

| [12] |

潘恩荣, 阮凡, 郭喨. 人工智能“机器换人”问题重构——一种马克思主义哲学的解释与介入路径[J]. 浙江社会科学, 2019(5): 93-99,158. |

| [13] |

ASAKURA K, OCCHIUTO K, TODD S, et al. A call to action on artificial intelligence and social work education: lessons learned from a simulation project using natural language processing[J]. Journal of teaching in social work, 2020, 40(5): 501-518. DOI:10.1080/08841233.2020.1813234 |

| [14] |

SINGER J B, BÁEZ J C, RIOS J A. AI creates the message: integrating AI language learning models into social work education and practice[J]. Journal of social work education, 2023, 59(2): 294-302. DOI:10.1080/10437797.2023.2189878 |

| [15] |

彭振, 曲笑笑. 人工智能与社会工作的融合探究[J]. 中国社会工作, 2020(1): 29-30. DOI:10.3969/j.issn.1674-3857.2020.01.019 |

| [16] |

孙启铭. 人工智能与老年社会工作可结合性探究[J]. 社会与公益, 2019(6): 24-26. |

| [17] |

奚彦辉, 苏妮. 人工智能背景下社会工作发展的机遇与挑战[J]. 理论月刊, 2019(2): 145-152. |

| [18] |

MAURIZIO L. Immaterial labor[M]// VIRNO P, HARDT M. Radical thought in Italy: a potential politics. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996: 133-147.

|

| [19] |

许纪霖. 帝国、都市与现代性[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2006: 34.

|

| [20] |

陈丽云, 宋保林. 人工情感与人工智能应用[J]. 科技管理研究, 2022(10): 220-224. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2022.10.027 |

| [21] |

季俊含, 范斌, 李晴. 社会工作实践智慧——一个“信息加工”的问题解决模型[J]. 中国社会工作研究, 2023(1): 162-189,259-260. |

| [22] |

高华, 陈红兵. 论人工智能与人类智能之差异[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2021(2): 15-20,126. |

| [23] |

CHUA A. The influence of social interaction on knowledge creation[J]. Journal of intellectual capital, 2002, 3(4): 375-392. DOI:10.1108/14691930210448297 |

| [24] |

马志强, 许鸿宇. 社会工作的实践智慧: 概念构成与培养途径[J]. 社会福利(理论版), 2020(3): 38-41,57. |

| [25] |

臧其胜. “技术规制”抑或“反思生成”: 社会工作实践教学模式探析[J]. 社会工作, 2012(11): 38-40. |

| [26] |

张超. 从思维到行动: 社会工作实践智慧的生成机制[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2023(5): 26-38. |

| [27] |

李侨明. 转型中国与流动的社会工作: 一个基于本土化实践的理论框架[J]. 甘肃行政学院学报, 2019(1): 76-85,127. DOI:10.3969/j.issn.1009-4997.2019.01.009 |

| [28] |

FERGUSON, H. Liquid social work: welfare interventions as mobile practices[J]. British journal of social work, 2009, 38(3): 561-579. |

| [29] |

侯利文, 徐永祥. 被忽略的实践智慧: 迈向社会工作实践研究的新方法论[J]. 社会科学, 2018(6): 82-93. |

| [30] |

FISHER T, SOMERTON J. Reflection on action: the process of helping social work students to develop their use of theory in practice[J]. Social work education, 2000: 387-401.

|

| [31] |

MISHNA F, BOGO M. Reflective practice in contemporary social work classrooms[J]. Journal of social work education, 2007, 43(3): 529-544. DOI:10.5175/JSWE.2007.200600001 |

| [32] |

张威. 社会工作者的“反思性专业性”与核心职业能力——对“反思性社会工作理论”的解读和思考[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2017(3): 23-34. |

| [33] |

卢玮. 社会工作实践中的反思: 现状、成效与困境[J]. 探索, 2019(6): 183-191. DOI:10.3969/j.issn.1007-5194.2019.06.019 |

| [34] |

唐立, 费梅苹. 结构内化和反思建构: 社会工作专业化逻辑的本土审视[J]. 理论月刊, 2021(1): 113-123. |

| [35] |

王依娜. 迈向“互构实践”: 西方社会工作实践理念转型及其对中国的启示[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2022(6): 52-64,74. |

| [36] |

吴佳峻, 徐选国. 迈向技能为本: 社会工作者职业技能的形成过程与生产转向[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2023(5): 11-25. |

| [37] |

文军, 何威. 从“反理论”到理论自觉: 重构社会工作理论与实践的关系[J]. 社会科学, 2014(7): 65-78.

|

| [38] |

WHARTON A S. The sociology of emotional labor[J]. Annual review of sociology, 2009, 35: 147-165. DOI:10.1146/annurev-soc-070308-115944 |

| [39] |

成伯清, 李林艳. 激情与社会——马克思情感社会学初探[J]. 社会学研究, 2017(4): 1-21,242. |

| [40] |

何雪松. 情感治理: 新媒体时代的重要治理维度[J]. 探索与争鸣, 2016(11): 40-42. DOI:10.3969/j.issn.1004-2229.2016.11.008 |

| [41] |

王上. 情绪劳动对社会工作者职业倦怠的影响与机制[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2021(4): 66-77,90. |

| [42] |

王亚荣, 费梅苹. 积极性关系实践: 社会工作者情感劳动过程与形塑机制研究[J]. 社会工作, 2023(4): 77-88,108-109. |

| [43] |

高艺多. 复杂的内心世界: 社会工作者的情感劳动过程研究[J]. 社会工作与管理, 2022(1): 41-49. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2022.01.005 |

| [44] |

萧广成. 社会工作服务要遵循专业逻辑[J]. 中国社会工作, 2018(13): 7. |

| [45] |

彭小兵, 王雪燕. 关注价值、重拾信任: 再论社会工作本土化[J]. 云南社会科学, 2018(1): 141-148,156,188. |

| [46] |

张永青, 李允华. 浅析工具理性和价值理性的分野与整合[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2008(S2): 39-41. |

| [47] |

冯雪峰. 语言技能与情感劳动: 对非物质劳动两种形式的辨析[J]. 马克思主义与现实, 2019(4): 136-143. DOI:10.3969/j.issn.1004-5961.2019.04.022 |

| [48] |

施旦旦. 作为“艺术”的社会工作与社会工作的“艺术性”[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2020(6): 29-39,90. |

| [49] |

杨锃. 社会工作的艺术性: 论“当事者性”与“本真性”[J]. 社会建设, 2021(1): 37-49.

|

| [50] |

EMMELKAMP P M G, MEYERBRÖKER K. Virtual reality therapy in mental health[J]. Annual review of clinical psychology, 2021, 17: 495-519. DOI:10.1146/annurev-clinpsy-081219-115923 |

| [51] |

FREEMAN D, REEVE S, ROBINSON A, et al. Virtual reality in the assessment, understanding, and treatment of mental health disorders[J]. Psychological medicine, 2017, 47(14): 2393-2400. DOI:10.1017/S003329171700040X |

| [52] |

SWARTOUT W. Lessons learned from virtual humans[J]. AI magazine, 2010, 31(1): 9-20. DOI:10.1609/aimag.v31i1.2284 |

| [53] |

郭全中. 虚拟数字人发展的现状、关键与未来[J]. 新闻与写作, 2022(7): 56-64. DOI:10.3969/j.issn.1002-2295.2022.07.008 |

| [54] |

潘旦. 正向老龄化理论下老年社会工作智能化发展研究[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2020(5): 64-73. |

| [55] |

MAKIMOTO K, KONNO R. Review of outcome measures in PARO robot intervention studies for dementia care[J]. Geriatric nursing, 2020, 41(3): 207-214. DOI:10.1016/j.gerinurse.2019.09.003 |

| [56] |

D’ALFONSO S, SANTESTEBAN-ECHARRI O, RICE S, et al. Artificial intelligence-assisted online social therapy for youth mental health[J]. Frontiers in Psychology, 2017, 8: 796. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00796.

|

| [57] |

BRYAN G, BRIAN E, REBECCAH L. Automated identification of domestic violence in written child welfare records: leveraging text mining and machine learning to enhance social work research and evaluation[J]. Journal of the society for social work and research, 2021, 12: 631-654. DOI:10.1086/712734 |

| [58] |

DWARAKANATH L, KAMSIN A, RASHEED R A, et al. Automated machine learning approaches for emergency response and coordination via social media in the aftermath of a disaster: a review[J]. IEEE access, 2021(9): 68917-68931. DOI:10.1109/ACCESS.2021.3074819 |

| [59] |

MANZINI T, MURPHY R R, HEIM E, et al. Harnessing AI and robotics in humanitarian assistance and disaster response[J]. Science robotics, 2023, 8(80). https://doi.org/10.1126/scirobotics.adj2767.

|

| [60] |

ORTIZ B, KAHN L H, BOSCH M, et al. Improving community resiliency and emergency response with artificial intelligence[C]. International conference on information systems for crisis response and management, 2020. https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.14212.

|

| [61] |

符强. 基于大数据和人工智能的突发环境事件应急监测与预警系统研究[J]. 中国资源综合利用, 2024(4): 163-165. DOI:10.3969/j.issn.1008-9500.2024.04.044 |

| [62] |

周利敏. 面向人工智能时代的灾害治理——基于多案例的研究[J]. 中国行政管理, 2019(8): 66-74. |

| [63] |

RAMCHURN S D, HUYNH T D, WU F, et al. A disaster response system based on human-agent collectives[J]. Journal of artificial intelligence research, 2016, 57: 661-708. DOI:10.1613/jair.5098 |

| [64] |

张瑞凯, 许斌, 王玉佳. 生成式人工智能应用于社会服务实践领域的优势与风险——基于北京市一线工作者的访谈[J]. 社会福利, 2023(5): 15-25. |

| [65] |

陈婉珍, 何雪松. 大数据驱动的社会工作: 前景与挑战[J]. 社会科学, 2017(7): 74-81. |

| [66] |

何雪松. 体系化、体制化与数字化: 社会工作高质量发展的三个主题[J]. 贵州社会科学, 2023(7): 92-99.

|

| [67] |

CHEN X, PARK H. The role of AI in enhancing resource allocation and service delivery in social work[J]. Social service review, 2020, 94(4): 509-530. DOI:10.1086/711120 |

| [68] |

MISHNA F, BOGO M, SAWYER J L. AI and technology in social work: transforming accessibility and service delivery[J]. Journal of social work practice, 2021, 35(3): 267-284. |

| [69] |

GOOCH P, ROUDSARI A. Computerized clinical decision support in long-term care: a review of theory and practice[J]. Journal of the American Medical Informatics Association, 2011, 18(1): 112-120. |

| [70] |

徐选国, 陈雪. 专业规范、治理情境与社会工作理论悬浮的形成机制[J]. 社会科学, 2024(4): 137,154-168. |

| [71] |

谢俊贵. 社会工作拓展视域的“社工+”论析[J]. 广东社会科学, 2018(1): 192-199. DOI:10.3969/j.issn.1000-114X.2018.01.021 |

| [72] |

陈伟杰. 管理、权力与制度——分析中国社会工作行政的多重视角[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2016(3): 66-75,92. |

| [73] |

徐道稳. 中国社会工作行政化发展模式及其转型[J]. 社会科学, 2017(10): 90-97. |

| [74] |

王茂福, 严雪雁. 生成式人工智能赋能数字乡村建设: 应用价值、现实梗阻与路径支持[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2023(4): 87-96. |

| [75] |

赵放, 刘雨佳. 人工智能时代我国劳动关系变革的趋势、问题与应对策略[J]. 求是学刊, 2020(5): 58-65. |

| [76] |

MATHEWS B, YOUNG L. Artificial intelligence and social work: integration, opportunities, and ethical implications[J]. Journal of technology in human services, 2021, 39(3): 223-242. |

| [77] |

REAMER F G. Social work in a digital age: ethical and risk management challenges[J]. Social work, 2021, 66(2): 113-121. |

| [78] |

GILLINGHAM P. The ethical implications of AI in social work: balancing responsibility and technological innovation[J]. Ethics and social welfare, 2020, 14(3): 320-334. |

| [79] |

MITTELSTADT B D, ALLO P, TADDEO M, et al. The ethics of algorithms: mapping the debate[J]. Big data & society, 2016, 3(2): 1-21. |

| [80] |

O’NEIL C. Weapons of math destruction: how big data increases inequality and threatens democracy[M]. New York: Crown Publishing Group, 2016: 200-203.

|

| [81] |

张和清, 尚静. 社会工作干预与中国乡村生态、生计和生活可持续发展的行动研究——以绿耕项目为例[J]. 社会学研究, 2021(6): 68-89,227-228. |

| [82] |

王思斌. 社会工作的拓展及“跨界”[J]. 中国社会工作, 2017(10): 61.

|

| [83] |

KLEIN H K, KLEINMAN D L. The social construction of technology: structural considerations[J]. Science, technology & human values, 2002, 27(1): 28-52.

|

| [84] |

赵万林, 张洪英. 信息通信技术与社会工作实践: 研究现状与前景[J]. 学术论坛, 2019(2): 93-99. DOI:10.3969/j.issn.1004-4434.2019.02.011 |

2025, Vol. 25

2025, Vol. 25