2. 中共天津市委党校社会学教研部,天津,300191

基金课题

- 国家社会科学基金一般项目“福利治理视野下社会工作服务的成效与建构研究”(18BSH145)。

作者简介

- 韩央迪 (1980— ),女,汉族,副教授,博士;主要研究方向:社会福利与社会政策,社会工作本土化的理论与实践,儿童青少年及其家庭发展,残障研究等.

通讯作者

- 郭锦蒙(1995— ),女,汉族,博士;主要研究方向:社会政策,社会工作本土化;Email: jmengguo@mail.nankai.edu.cn。.

文章历史

- 收稿日期:2024-02-03

2. 中共天津市委党校社会学教研部,天津,300191

2. Department of Sociology, Party School of Tianjin Committee of the CPC, Tianjin, 300191, China

建构普惠性和高质量的社会服务体系是现代化国家的重要标志。[1]作为工业化的产物,专业的社会服务在回应社会需求、解决社会问题、维护社会稳定和推动公平正义等方面发挥重要作用。在加速迭代的全球化、技术革新、新劳动力市场风险以及人口结构剧变中少子化、老龄化趋势等多重因素的挑战下,世界各国正不遗余力地构建回应型的社会服务体系,并竭力从庞大的社会服务支出中寻求改善服务成效的路径和方法。[2]可以认为,社会服务体系的构建与善治是未来福利治理的焦点之一,而进一步完善现代化社会工作服务,并促使其朝更具成效的方向发展是其中至关重要的举措。

对现阶段的中国社会而言,构建富有成效的社会工作服务体系有其深刻的内源性需求和外部性根基。自20世纪80年代以来,现代社会工作实践逐渐在各类社会服务领域展开,服务价值和专业效果相应得到不同程度的肯定和承认。[3-4] 尤其在2012年民政部和财政部下发《关于政府购买社会工作服务的指导意见》[5]后,购买服务所涉及的金额、领域、地域等指标均有大幅提升与拓展,反映了专业社会工作在福利服务递送链中的必要性和适切性。然而,随着越来越多的社会服务机构和组织自发地援引社会工作专业价值和技术来传递服务,令人难以忽视的服务成效问题接踵而至。一方面,人们对现代社会工作服务成效的理解尚未形成清晰的口径,它与其他助人行动的共性与差异在多大程度上为大众知晓和认可,整体上影响着对社会工作服务成效的界定与衡量。另一方面,在满足服务对象需求和解决社会问题方面,在社会工作服务中充斥着对评估手段的不信任和对成效的质疑。[6]对这些问题的澄清迫切需要进一步厘清与反思社会工作服务成效的本质与机制。

在外部性根基方面,作为现代社会工作的策源地,西方现代社会工作实践对中国影响深远。在过去百余年的发展历程中,西方现代社会工作实践到底呈现出何种服务成效?其历史脉络中的社会工作服务成效呈现出什么样的特征与新近的发展趋势?……对上述诸问题的回应,将有助于从知识谱系和实践进路的双重角度厘定出西方现代社会工作服务成效的整体概貌,以此启发尚处于发展进程中的中国社会工作事业。

概言之,本研究旨在通过对西方社会工作不同历史时段的系统评价研究进行再评价研究,试从历史脉络中勾勒出西方社会工作服务成效的话语建构,剖析成效的演进特征和发展趋势,进而启发中国社会工作服务成效的建构。鉴于学界尚缺乏对社会工作服务成效相对统一的界定,本研究拟在系统评价研究的一般逻辑结构下,先从理论层面进行社会工作服务成效的文本解构,以澄清这一问题在西方社会工作发展脉络中的历史感、实践感与理论感;再通过对西方社会工作服务成效文献的再评价研究,揭示服务成效研究的演进特征和发展趋势,并从中窥见社会工作服务成效的特质,以观照中国社会工作的理论建构与实践经验。

二、历史脉络中的社会工作服务成效(一) 社会工作有用吗

“社会工作有用吗”这一问题看似简单,实则道出了社会工作共同体百余年来一直追寻并尝试捍卫的价值认可问题。[7]服务成效是社会工作专业、行业、职业的安身立命之所,关乎社会工作专业的知识建构和学科地位,更是检验专业使命达成与否的试金石。现有研究对社会工作服务成效的理解偏向狭义,主要着眼于服务对象的行为变化、服务使用者与环境互动的功能性分析[8-9],缺乏整体论意义上贯通的整合式理解。

受资本、稀缺资源和专业管辖权的驱动,寻求有效的服务方法和干预路径向来是社会工作共同体努力的一致目标。[10-11]然而,这一路走得并不容易。一方面,社会工作服务成效非铁板一块,它明显受服务对象的异质性、服务的多样性、执行过程的复杂性[12],以及社会价值的多元性等因素影响。[13]在此背景下,这一野心勃勃又满含无奈的提问,常使既有关于社会工作服务成效的研究结论饱受“为谁效力,评估什么”之挑战。[7]另一方面,在管理主义和专业主义的对垒中,社会工作实践徘徊于要“使命”(社会性)还是要“活命”(专业性)的二元诘问中[14],遭受了远比其他助人行业更多的官僚制约束。[15] 诸上种种都加剧了社会工作服务成效判定的难度,也制约了社会工作实践精进于有效性的路向。

即便如此,提供明鉴社会工作服务成效的整合性经验证据始终是研究焦点。[16-17]尤其是伴随社会服务领域中新公共管理主义的兴盛、式微及其向整体性治理的范式转向[18],西方社会工作自20世纪90年代以来开始进入以去专业权威、去科技理性、去病态治疗、去学科规训为主要路向的后专业化时代。[19]这使得社会工作实践在实证主义与后现代主义的双重冲击与建构中经历了更深刻的转型,尤为突出地表现在干预内容、服务方法、实践路径、知识建构等方面。

(二) 从可有可无到科学化和学科化的发展之路

从历史脉络看,社会工作实践之于服务成效的拷问和追求,可被概括为其从可有可无到科学化和学科化的进化之路。[20]尤其是在20世纪70年代以前,社会工作服务的有效性不仅没有被认可,甚至一度被认为是无效的。

据可查文献,Segal首次从综述的角度,对20世纪30年代以来的心理治疗干预成效进行了系统分析,发现当时以“心理治疗”为口径的社会工作干预并未如预期那样产生显著作用。[21]其后,Fischer第一次以个案社会工作为口径,对20世纪30年代至70年代初期的相关社会工作干预措施做了服务成效的综述评价,得出了“个案社会工作无效”的结论。[22]这在极大程度上激发了以英美为代表的西方发达国家对社会工作服务成效的研究热情。此间,发生于1978年8月至1979年5月的英国社会工作者罢工事件,进一步点燃了社会工作界对这一问题的观点交锋——否定者直言,此次大罢工并未因社会工作者的“不为”而引致服务对象的生活无序与混乱,这足以说明社会工作的“无足轻重”;支持者则坚称,大罢工之所以未引发在服务对象身上发生的不良后果,其根源在于社会工作者所服务的对象多是“低”社会经济地位人群,他们的真实声音少有机会被社会听到。[23]

时隔9年,1987年,Nolan及其同事在《柳叶刀》(Lancet)上发表了一项针对345位慢性身体残障儿童之社会工作干预随机对照实验不显著的研究结论。[24]因为在为期6个月的社会工作服务后,实验组并未比控制组表现出显著的改变。“社会工作服务是无效的”这一结论再次被广而告之,社会工作作为职业的合法性受到了比Flexner的“社会工作是一个专业吗”之问更加现实的挑战。[25]该研究结论一经发表,再次引发了社会工作界对“服务成效”的发声与捍卫,也进一步刺激着研究界和实务界对社会工作服务成效进行深入考察。尽管这项研究在围绕干预项目的规范性、最低干预标准、何谓社会工作服务等多方面遭受批驳,但社会工作共同体仍未能证实专业服务引致系统改变的观点。

随着研究证据的积累,社会工作有效性的研究得到了更多系统评价研究的支撑,相对乐观的研究结论涌现,即社会工作服务能有效促进服务对象的积极变化。[26-28]尽管这旋即遭到了Fischer的研究驳斥[29],却阻挡不了社会工作共同体对服务有效性的研究热情以及研究结论逐渐正向的趋势。[30-32]在此基础上,原有关于社会工作服务成效非黑即白的二元思维窠臼开始松动,这有力敦促研究者们辩证地审视服务成效在该领域中的定义。社会工作干预因其聚焦“人与环境”双向关系的特殊属性逐渐得到重视。其中,社会工作干预设计的科学性、服务方法的严谨性和标准化、服务对象的特异性、实施场地的情境性,以及测量的独立性和客观性等直接影响干预研究信效度的因素,得到越来越多相关学者的关注与共识。[9, 16, 32]

应该指明的是,对社会工作有效性的追寻亦是社会工作共同体从对心理治疗方法的聚焦转向干预科学的跃迁之路。[33-34]过去半个多世纪,围绕“社会工作服务成效”的拷问,有力推动了社会工作学的发展。这一路向展示了实证主义与反实证主义的交融并包,更直指对“证据”的定义、看法和使用等系列问题。[35]随着数字革命、人工智能和物联网时代的到来,更多高精尖研究方法与技术的吸纳与应用,以及社会工作这一聚焦“人”的学科在跨学科团队中的作用凸显,社会工作学朝向纵深发展逐渐成为可能。[36] 这一历程迫切需要整合来自全球范围内专业助人服务实践的“软证据”(soft evidence)与“硬证据”(hard evidence),而系统评价研究方法在其中大有所为。

三、研究方法(一) 再评价研究的检索策略

本研究是针对社会工作服务成效的系统评价文献的再评价研究。该方法的优势在于,它有助于对既有不同层面的单一系统评价研究进行证据的再整合,即围绕相关研究的不同维度进行立体的整合性评价,包括针对不同干预方案的整合分析,不同结果(outcomes)、不同条件(conditions)、问题或人群、副作用等内容的分梳、整理。[37]

本研究将涉及社会工作实务领域中的服务成效及其评估研究都纳入评价范围。检索的数据库来自5个国外较为重要的资料源:Web of Science,PubMed,MEDLINE,PsycInfo,ProQuest Health,Medical Collection。为了保证检索质量,笔者在关键词的选择和组合上进行了预甄选,最终确定囊括社会工作方法的各类成效或结果研究,并严格筛选其研究所运用的方法。

在策略上,本研究检索的关键词主要围绕社会工作或其工作方法(social work/ casework/ group work)、成效或结果(effective*/ evaluat*/ outcome*)及系统评价方法(systematic review/ meta-analysis),在不同数据库中定位符合字段进行手工检索,以确定可能的相关文献。文献检索的截止时间为2022年7月7日。具体检索式为:

TS=(social work OR casework OR group work) AND TS=(effective* OR evaluat* OR outcome*) AND TS=(systematic review OR meta-analysis)

文献纳入标准如下:

(1)涉及社会工作干预有效性的系统评价研究;

(2)研究表明成效结果;

(3)社会工作实务方法的运用被纳入其中。

文献排除标准如下:

(1)未涉及社会工作领域(据此排除一些单一的心理/精神健康的研究);

(2)研究方法不是系统回顾/评价方法;

(3)非成效研究(据此排除一些单一干预的结果产出类研究)。

(二) 再评价研究的检索结果

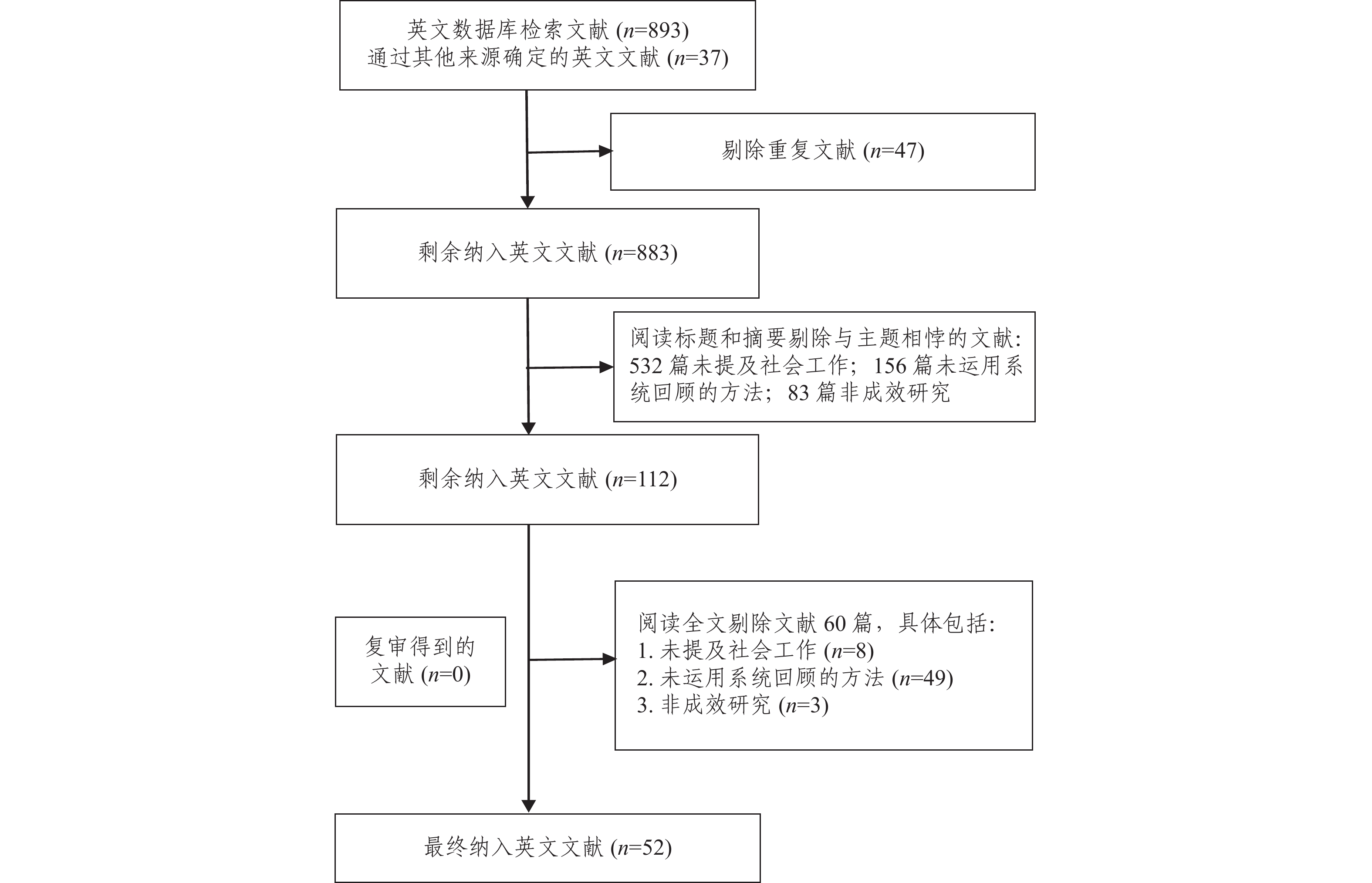

根据检索策略对上述5个数据库逐一进行检索,初步检索出930条结果,其中包括37篇其他来源渠道的可能文献。然后,去除47篇重复的检索记录、532篇未提及社会工作、156篇未运用系统回顾的方法和83篇非成效研究的文献,对剩下112篇进行细节筛查。根据文献筛选的纳入标准和排除标准,最终确定52篇文献纳入本研究(见图1)。

|

图 1 文献筛选流程 |

(一) 社会工作服务成效研究的演进特征

在被纳入的52篇有关西方社会工作服务成效的系统评价文献中,有23篇文献属于定量研究,其余29篇为定性研究。在年代分布上,文献数量呈现出逐年显著上升的趋势:20世纪七八十年代有4篇,20世纪末至21世纪初有7篇,2010年至2019年有14篇,2020年至2022年7月已有27篇(见表1)。

| 表 1 纳入本研究的文献分布情况 |

从纳入文献的国家分布上看(以第一作者所在国家为准),纳入的文献以欧美发达国家为主。其中,美国占据近一半,加拿大有8篇,英国有7篇;中国有4篇(均发表于2020年后),澳大利亚有3篇,其他国家有5篇,包括芬兰、瑞典、德国、西班牙、瑞士各有1篇。在全球化趋势下,2019年后有5篇为跨国合作的系统评价研究。[38-42]

在52篇被纳入本研究的系统评价文献中,各个文献所分析文献数量的中位数为20.5篇,平均数为27.4篇。以所纳入的文献数量区间分类,纳入10篇以内文献进行分析的系统评价文献有9篇,纳入19—29篇文献的系统评价文献有28篇,纳入30—99篇文献的系统评价文献有14篇,有1篇系统评价文献纳入了100篇文献进行分析。

在纳入本研究的系统评价文献中,聚焦的服务人群和服务领域呈现出一定的时代特征。在21世纪以前,多为综合性的讨论;21世纪以后开始聚焦于具体的社会工作服务人群和领域。在所纳入的文献中,有11篇以儿童青少年为主,7篇为老年群体,5篇围绕女性或家庭社会工作;11篇为医务和健康社会工作,8篇为精神健康社会工作;还有3篇其他领域的系统评价研究,主题分别涵盖矫治社会工作[43]、国际社会工作[44]和网络社会工作[45]。

从服务方法上看,在21世纪初以前,多为对社会工作三大传统方法——个案工作、小组工作和社区工作方法或综合性方法的有效性所进行的系统评价。2010年以后,尤其是2019年以后,开始对具体的专业工作方法与技巧进行有效性评价,包括社会心理疗法[41, 46]、认知行为疗法[47-49],等等。另外,也开始对跨专业和新兴的专业方法应用在社会工作领域的有效性进行探讨,如情绪聚焦伴侣疗法[50]、同伴支持服务[51]、家庭危机干预服务[52]、正念干预[42]、聚焦创伤的认知行为疗法[53]、回忆疗法[54]、数字健康干预[45]等。

在系统评价有效性的结论上,纳入文献中有33篇表明了社会工作的有效性,其中有7篇给出了有效性的具体数值;有19篇未给出确切结论,而是对具体情况进行了分析。

(二) 社会工作服务成效研究的发展趋势

自20世纪30年代以来,关于社会工作有效性的探讨成为一个热议话题。但大多数研究都直接或间接地表明社会工作服务的有效性有待商榷,甚至是无效的。[9, 21-22, 55]

20世纪70年代是关于社会工作成效探讨的一个转折点,标志着从消极向客观且积极的姿态转向。[21, 56] 同时,原本对“社会工作是否有效/有用”的宽泛讨论逐步转向更为精细的问题研究范畴,如“针对特定类型服务对象的特定项目的服务成效如何”[27]。这些相关研究的结果表明,社会工作服务至少在效果和干预方法上具有积极作用。此后,对社会工作成效的探讨趋向理性化与多元化。一方面,诸多研究者逐渐理解社会工作服务不是一蹴而就的,其成效并不拘泥于一时的结果;另一方面,社会工作在不同领域所发挥的作用不同,因而对成效的研究只有从多角度进行测量与分析,方能得出科学公允的结论。

自20世纪八九十年代至21世纪初,社会工作的成效研究又出现了新转机。被纳入的文献不再单纯地对社会工作服务的有效性进行二元论断,而是更多地转向探讨如何进行社会工作有效性研究。其中,最为明显的一个趋势是延续了早期区分社会工作实践领域的观点——认为直接探讨社会工作是否有效太过宽泛,应聚焦于特定类型服务对象的特定项目。[27]这也在一定程度上助力了社会工作服务成效研究精细化的发展。同时,它也印证了研究过程中出现的另一大转向——从对主要基于心理问题人群的治疗干预探索逐步转向对社会工作范畴的干预实践。即系统评价研究开始广泛地关注不同类型的研究对象,并专注于社会工作专业领域内特定对象的研究,如精神障碍人士的社区照料[28]、慢性精神病患的干预成效[30],等等。

再一个明显变化是,社会工作服务成效研究开始关注专业方法的运用。比如探究特定的干预技术是否与有效性相关,将干预特征细节纳入评估范围,评估具体的个案工作、小组工作等干预措施成效。[57]这些行动在一定程度上体现出社会工作的专业化趋势。与此同时,这一时期的社会工作也关注多方评估。有3篇文献从评估的视角来探讨社会工作干预成效。社会工作评估不仅需要重视内部评估,询问社会工作者自身对成效的看法以及从伦理的角度思考服务对象在干预措施上的权利,还应将其与外部评估相结合。总而言之,这一时期更加关注对有效性研究方法的探讨,认为应广泛纳入多种评估方式来提升整体判断的科学性和合理性,强调服务过程在评估中的重要性。

2010年以后,成效研究愈加关注干预情境的复杂性,这标志着社会工作从聚焦于特定对象的精细化、专注于特定方法的专业化走向关注情境敏感性的学科化道路。这一时期,社会工作的有效性研究常常遭受“成效—效果”的诘问——在实验条件下判定为有效的治疗方法能否推广到现实世界中。[58] 相对而言,20世纪90年代以后至2010年前,社会工作在追求专业和科学的道路上,对医学模式的崇拜导致不少社会工作者只关注技术和方法的有效性[59],忽视了实践智慧、隐性知识、服务对象价值观和本土知识等技术之外的复杂情境知识和问题溯源,专业自主性明显受到挑战。而自2010年以来,社会工作在不断的批判性反思中意识到科学的规训,认识到剥离情境的服务成效讨论并不能回应真实世界的需求。

作为一门应用的、以实践为本的社会科学,社会工作在被评估其服务有效性时需要考虑学科自身的两大特点——社会环境的复杂性和社会工作实践的互动性。[60]社会工作的性质决定了其实践要与生活在复杂生活环境中的服务对象互动,服务对象身处的生活世界是影响服务成效的关键所在。因此,这一时期的系统评价文献转向关注社会工作干预环境的复杂性和差异性,即探究具体情境下的干预成效,需警惕的是只依赖一种类型的干预或仅聚焦于一种干预的评估。[61]社会工作不仅要因“地”制宜,重视展开具体干预实践的场域选择[62],还要注重干预过程中的环节设置以及干预结束后的持续性影响。因为干预概念框架的选择、目标行为、干预设置、目标对象的参与、目标技能、方案格式和方案实施等都会影响最后结果的有效性。[63-64]

此外,2010年以后的成效研究还关注社会工作实践情境中的权力和伦理问题,重视干预对象的文化、人口和种族差异。这说明社会工作实践认识到了干预行动的多样性和包容性,在回答“社会工作是否有效”这一问题的同时,也践行着社会工作专业价值和使命。“谁的真相为谁所用”的观点得到社会工作者的支持,不仅文化、种族因素被纳入社会工作实践中,“第三世界”社会工作有效性干预的实践证据也在不断发展。这源于社会工作国际化交流中所生成的批判性话语,即西方的知识体系、意识形态、社会关怀和干预方法并不具有普遍适用性[65],更无法有效地回应西方之外其他地域群体的需求,亟须打破“专业帝国主义”中发展中国家无法找到自己的模型的隐含假设,认识到社会文化的异质性和文化多样性。[66]这一转变推动社会工作实践知识从单向的知识传播走向双向的对话交流,证据实践开始走出西方范式,以更具有文化敏感性的方式回应当时当地的问题和需求。

近十多年来的系统评价不仅注意到干预措施在不同文化、不同种族之间的差异,还对特定文化和种族人群的某种干预措施进行了系统综述,以便能够为相应群体的服务提供更好的证据,保护他们的主体性。例如,Shaw和 Funk强调难民安置服务要注意文化差异和不同人口之间的差异;[44]Lehmann和Boerdlein探究了文化适应性行为激活治疗对于少数民族的抑郁症的有效性;[67]Martinez等认为,社会工作将行为健康和身体健康结合起来,对于受健康不平等影响的有色人种更为有效,表明社会工作坚持了其促进社会正义的专业承诺;[68]Canuto等系统回顾了将澳大利亚土著居民的观点引入妇幼保健工作的有效性;[69]Howes等综述结果发现在线的CBT和线下的CBT尤其对中产阶级、非西班牙裔白人女性有效。[48]

综上所述,有关社会工作的成效研究经历了从无效到部分有效、再到特定背景下特定干预手段对特定对象有效这一过程。相应地,研究者逐渐认识到社会工作服务成效存在差异,追求社会工作服务有效性应界定适度范围,这也在一定程度上推动了社会工作朝专业化、精细化和学科化发展。

(三) 社会工作服务成效研究的关键要素

随着社会工作服务的纵深推进,社会工作研究者愈加认识到服务成效不仅仅体现为统计上的结果显著性,对服务成效的研究不应仅限于如何获得最大限度的内部有效性,还应测试和确定结论的外部有效性,即结论能否适用于其他服务行动。这进一步要求对社会工作实践的情境特征、干预过程、评估过程以及结果使用进行理解与调整。

社会工作服务的情境特征主要表现在两个方面。一是评估对象呈现出多样性。评估对象不仅包括直接服务的接受者(服务对象),还包括与接受者利益相关的其他人,如社会工作者、政策制定者和具体产出的数据。[70] 整体上,评估已经从传统的“客观观察”转向由利益相关者参与评估过程的多主体治理。[71]利益相关方的参与不仅能保障评估结果的客观性,促进社会公正,还有助于提升评估的有效性。二是成本效益评估日益被重视。20世纪70年代末,新自由主义思潮的发展导致福利投入减少,社会工作服务被“外包”给第三部门和私营机构,使得社会工作不可避免地走向市场化和私有化,社会工作服务中“物有所值”和“消费者”的概念随之出现。这让人们反思社会工作服务有效性的同时,也开始考虑服务的成本效益。其中一些系统综述不仅提倡对干预措施进行经济成本的分析,还建议今后的研究应采用既定的成本会计方法进行经济评价,记录参与者使用资源的详细信息,或按组织工作量分配总成本。[52]此外,随着数字干预方式的迅猛发展,人们逐渐将其和其他新技术运用到社会工作服务中,使其成为比面对面项目更具成本效益的干预措施。[72]

社会工作服务的干预过程体现在三个方面。一是日益追求评估方法的科学性。在评估社会工作直接实践的服务成效时,评估方法论的严谨性与科学性越来越受到重视。有学者指出,评估研究很少进行同行校验或成员校验,因而缺乏科学性,加上研究人员的角色交织,潜在的评估偏差不可避免。[73] 干预研究结论的有效性随之受到质疑,其研究结果也就不足以为鉴。但在研究方法的重要性日益受到重视的同时,真正有效的研究成果仍十分有限。[32, 36]二是对干预过程及其影响因素的重视。成效研究是一个有限定的概念,主要与干预过程有关,需要明晰干预过程才能联系结果来评估有效性,但研究过程受诸多因素影响,极端复杂。[55]因此,在探讨干预是否有效之前明晰干预过程中的影响因素,并确定可测量的指标是必要的。[74] 在现有文献的系统回顾中,与干预有效性显著相关的影响因素有服务对象的参与程度[16]、服务对象的个人特质[69]、社会工作者的实践技巧、干预方法和所选用的实践模型[75]以及社会工作者与服务对象之间的关系,尤其是社会工作者对服务对象的态度和价值观等。[52] 而方法论和理论框架与有效性之间没有呈现出显著相关性。[30]尽管不同类型的理论框架所指导的方法在过程中占主导地位,但仍没有证据表明在理论指导下的方法(如CBT)比其他干预措施更有效。[57] 三是关注干预措施和形式的选用。干预措施的有效性直接决定了社会工作服务的效果。[76-77] O’Neal等对比了认知行为疗法和短期心理动力疗法治疗抑郁症的效果。[47] Hui等详细综述了当前对中度至重度痴呆症患者的心理社会干预措施哪种更为有效时,发现芳香疗法和回忆疗法在改善生活质量方面表现出最有力的证据效果。[41] 在具体情境中,针对不同的服务对象应选用何种具体的干预措施才能达到最好的效果,仍然需要在实践证据的不断积累中探寻答案。[78-79]

社会工作服务的评估因素表现在两个方面。一是不同实践模型的评估内容不同。实践模型可以分为个人取向模型和系统结构模型,分别聚焦于服务对象个体的改变和其他环境因素的改变,二者对有效性的探讨有所侧重,不同模型应用不同的测量标准。[57] 相对而言,前者更关注服务对象自身在整个服务过程中的变化,评估实务介入问题是否得到解决。后者则更加关注除个人之外其他因素的改变。换言之,评估目标的落脚点攸关服务成效的结论:当个人取向的研究从系统结构角度进行评估时,更易得出无效的结论,且这种评估不具有任何意义。因此,需要基于社会工作结构化的实践模型来选用适切的评估测量方式,以使社会工作者在解决问题和目标进程中所产出的效果得到充分阐述和说明。二是评估角度相互弥合。Gorey提供了一个新颖的评估视角——即以第一作者的实际投入程度区分为内部评估和外部评估

此外,成效研究也日益关注评估结果的反思性运用。Otto等认为,在第二代专业循证实践中,社会工作者在实务过程中需掌握批判性反思以及从经验中搭建因果机制的技能,以此为丰富学科知识体系奠定基础。[80] 更为重要的是,社会工作者需要发展出以提升服务对象能力为目标的可操作化因果机制。这意味着他们不仅要悉知有效的因果描述,更需在掌握人与环境双向互动基础上对因果生成机制进行解释性理解。

除此之外,不乏有研究指出,社会工作干预的无效有着深层次原因。[39, 63] 尽管被纳入系统评价文献中的19篇无法给出社会工作是否有效的明确结论,但这些消极或模棱两可的结论与积极结论同样有重要意义,因为审慎的辩证观有利于社会工作的长久发展与永续进步。[75]

五、讨论与建议社会工作服务成效研究历经几十年的曲折发展,而今已具有自身的学科敏感性和科学性。基于社会工作实践和研究方法的精深发展,西方发达国家早已跳出社会工作服务有效与否的二元论断,而阔步于提升服务成效、提高民众福祉水平和助力社会使命实现的整合路径上,社会工作成效研究也已经从狭隘的个体改变转向聚焦社会工作干预的整合成效,而非仅仅聚焦于社会工作在多大程度上解决了实际的人群问题。

对中国而言,在需求与资源的结构性缺口之下,社会工作服务成效的研究和讨论也正被推上风口浪尖。事实上,相对成效有着中国式表述。王思斌教授曾在2018年的社会工作教育研讨会上提出“实践效用”一词

(一) 着力相对成效,改进评估方法的系统升级

当前,我国社会工作服务通过评估项目的执行过程、结果改变、指标完成度来衡量社会工作成效,主要以目标实现程度和问题解决程度为可操作的衡量指标。然而,这种局限于传统的实证主义范式下的“客观观察”和实验室情境的“科学评估”,存在偏倚且单一的风险,忽视了对整体服务过程的把握。而且,这样的评估方式难以深入理解项目的运作机制,难以在复杂动态的社会情境中证明社会工作服务的有效性。

要完成相对成效的评估,亟须改进当前社会工作服务的评估范式和方法。即积极推动从“实证主义”向“建构主义”转向的评估范式、从“预定式”向“响应式”转向的评估方式。在利益相关者参与的基础上决定评估什么问题、收集什么信息,推动如赋权评估、参与性评估、发展性评估等利益相关者的评估方法,在本土情境基础上整合科学的评估技术和方法。此外,当前还十分欠缺情境化的本土评估方法和技术,评估的理论和知识体系亦尚处于浅层次状态,亟须推动理论驱动的评估方法,夯实评估的在地化、专业化和体系化,为社会工作服务成效评估的系统升级奠定基础。其中,在政策及结构性的安排下,促进研究者、政策者和实践者之间的力量整合是推动社会工作服务成效系统升级的前置条件。[81]

(二) 重视平台建设,加强证据的合成与转译

高质量的社会工作服务成效离不开循证导向的专业实践。当前,这一取向的专业实践在我国逐步被认同和发展,但关乎社会工作服务成效的“证据”定义、辨析和使用尚需形成一定的社会共识。在数字化时代,一线社会工作者对“证据”的定义、看法和使用会直接影响社会工作服务的实践过程,并环环相扣地影响着社会工作服务成效的提升和使命达成。而成功的证据实践离不开数据管理的有效性和分析的科学性。但是,当前我国许多社会服务的评估存在缺失或质量不高的问题,更未在随后的实务过程中给予足够的权重,限制了证据链的生成与更新。在人工智能时代,亟须运用数据和数据分析创建学习系统,提高社会工作服务的相对成效。

换言之,证据链的搭建需要社会工作共同体加强证据合成转译的平台建设。首先,对一线社会工作者而言,他们需要发展对证据的敏感性,不断提升反思性实践的意识,扮演好能动的证据制造者、消费者和传递者等多元角色。其次,整合力量建立全国性证据数据库和权威而开放的证据等级系统,循序渐进地推进证据数据库的资源共享。当前我国循证数据的权威性还不足,开放性与共享性程度不高,政府需倾注一定的资源支持并推动证据数据库的免费开放与资源共享。以证据平台为载体,聚焦实务界常见的社会工作问题,以课题、项目的形式向循证实践研究和项目倾斜;选树优秀的循证实践项目,编制具体、可操作的实践指南、标准与手册。最后,建立社会工作研究者和一线社会工作者双向沟通平台,建立研究者的理论产出、证据指导与实务者的实践反思对话机制,不断提高证据实践在中国的情境适用性,同时改进并优化社会工作理论和实务方法,为全球社会工作共同体贡献中国智识。

(三) 激活证据实践,夯实相对成效的实践根基

社会工作教育对成效评估和研究进展发挥着不可替代的作用,社会工作者需要通过专业教育来提升证据的筛检和转译能力,进而提升实践能力。高等教育或专业培训必须植根于地方性知识和社会科学的整合基础上,进而奠定社会工作领域产出高质量实务和研究的根基。在教育方面,首先强调技术性实践和反思性实践相结合的实践教学模式,把理论研究嵌入反思行动的实践过程,实现理论和实践的反思对话。其次,提高学生专业实习教育中的技能培训,尤其要突出研究、评估、证据收集、证据利用方面的课程,比如寻找证据、筛检和使用证据、系统评价方法、设计和实施干预实验与评估方法、促进证据为本实践的利益相关者对话机制等。最后,培训一线实践者,鼓励其进行证据导向的助人实践,积累原始证据。

在研究方面,一是当前的社会工作循证研究多借用医学方法和理论,需要系统比较医学循证研究和社会工作循证研究的联系与区别,客观评价将循证医学的证据逻辑引入社会工作领域的适切性,进而形成更符合社会工作特点的循证研究和实践范式。二是鼓励社会工作研究人员跨界整合,以利益相关者视角实施更多实践为本的干预研究,并推动旨在揭示内在机制的实践研究。既要对社会工作专业介入的成效进行研究(尤其是随机对照研究、队列研究和个案对照研究),同时鼓励研究者对相关的社会工作问题进行系统评价和荟萃分析,生成更丰富的社会工作实践证据。

六、结束语中国正进入福利治理的深度改革阶段。众所周知,福利治理具有双重意涵:一是满足特定人群的现实需要,二是维护社会的稳定或常态化运行。[82]在现实中,福利治理的双重意涵容易因治理理念、目标、关系、过程的差异而产生冲突,这决定了中国社会工作服务在现实世界中的成效分殊。在福利治理视野下,明晰中国社会工作服务成效的水平和特征,澄清现行社会工作服务成效的影响机制,将是未来中国社会工作界的核心任务。

西方社会工作服务成效研究的演进和特征启示我们,社会工作服务成效研究还有很长的路要走。在未来,社会工作研究应该更加重视社会工作的干预研究和系统评价,聚焦社会工作干预的特殊贡献,将研究、政策和实践结合起来,倡导优化政策与结构性的安排。

须坦诚的是,本研究在研究方法上还有改进的空间。本研究主要聚焦于已发表的英文同行评议文献,因时间精力等限制,既有的“灰色文献”

注释

| [1] |

关信平. 中国共产党百年社会政策的实践与经验[J]. 中国社会科学, 2022(2): 103-122,206. |

| [2] |

SCHARLE A. Literature review and identification of best practices on integrated social service delivery[R/OL]. [2024-05-06]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13784&langId=en.

|

| [3] |

李迎生, 李冰. 走向系统: 近十年来中国社会工作政策发展的轨迹[J]. 社会科学, 2016(12): 74-83. |

| [4] |

王思斌. 社会治理结构的进化与社会工作的服务型治理[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2014(6): 30-37. |

| [5] |

民政部, 财政部. 关于政府购买社会工作服务的指导意见[EB/OL]. [2023-11-14]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2013/content_2361580.htm.

|

| [6] |

韩江风. 技术治理逻辑下社会工作评估的失灵与优化——以T市W街道社会工作评估项目为例[J]. 理论月刊, 2019(12): 143-154. |

| [7] |

SHELDON B. Social work effectiveness experiments: review and implications[J]. The British journal of social work, 1986, 16(2): 223-242. |

| [8] |

KOSBERG J I. Effective social work practice[J]. Gerontologist, 1983, 23(5): 554.

|

| [9] |

SHELDON B. Implementing findings from social work effectiveness research[J]. British journal of social work, 1987, 17(6): 573-586. |

| [10] |

RICHMOND E M. Social diagnosis[M]. New York: Russell Sage Foundation, 1917: 120.

|

| [11] |

CHEETHAM J. Evaluating social work: progress and prospects[J]. Research on social work practice, 1997, 7(3): 291-310. |

| [12] |

CHEETHAM J. Evaluating social work effectiveness[M]. Buckingham: Open University Press, 1992: 1.

|

| [13] |

CREE V, JAIN S, HILLEN D P. Evaluating effectiveness in social work: sharing dilemmas in practice[J]. European journal of social work, 2019, 22(4): 599-610. |

| [14] |

OLSON J J. Social work’s professional and social justice projects: discourses in conflict[J]. Journal of progressive human services, 2007, 18(1): 45-69. |

| [15] |

HOWE D. An introduction to social work theory[M]. London: Wildwood House/Community Care, 1987: 6.

|

| [16] |

GOREY K M. Effectiveness of social work intervention research: internal versus external evaluations[J]. Social work research, 1996, 20(2): 119-128. |

| [17] |

TAYLOR B, WYLIE E, DEMPSTER M, et al. Systematically retrieving research: a case study evaluating seven databases[J]. Research on social work practice, 2007, 17(6): 697-706. |

| [18] |

竺乾威. 从新公共管理到整体性治理[J]. 中国行政管理, 2008(10): 52-58. DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2008.10.014 |

| [19] |

郭伟和. 后专业化时代的社会工作及其借鉴意义[J]. 社会学研究, 2014, 29(5): 217-240,244. |

| [20] |

BREKKE J S. Shaping a science of social work[J]. Research on social work practice, 2012, 22(5): 455-464. |

| [21] |

SEGAL S P. Research on the outcome of social work therapeutic interventions: a review of the literature[J]. Journal of health and social behavior, 1972, 13(1): 3-17. |

| [22] |

FISCHER J. Is casework effect? a review[J]. Social work, 1973, 18(1): 5-20. |

| [23] |

CORBY B. Applying research in social work practice[M]. New York: McGraw-Hill Education, 2006: 55.

|

| [24] |

NOLAN T, ZVAGULIS I, PLESS B. Controlled trial of social work in childhood chronic illness[J]. The lancet, 1987, 330(8556): 411-415. |

| [25] |

FLEXNER A. Is social work a profession?[EB/OL]. [2024-05-17]. https://socialwelfare.library.vcu.edu/social-work/is-social-work-a-profession-1915/.

|

| [26] |

WOOD K M. Casework effectiveness: a new look at the research evidence[J]. Social work, 1978, 23(6): 437-458. |

| [27] |

REID W J, HANRAHAN P. Recent evaluation of social work: grounds for optimism[J]. Social work, 1982, 27(4): 328-340. |

| [28] |

RUBIN A. Practice effectiveness: more grounds for optimism[J]. Social work, 1985, 30(6): 469-476. |

| [29] |

FISCHER J. Isn’t casework effective yet?[J]. Social work, 1979, 24(3): 245-247. |

| [30] |

VIDEKA-SHERMAN L. Meta-analysis of research on social work practice in mental health[J]. Social work, 1988, 33(4): 325-338. |

| [31] |

MACDONALD G, SHELDON B. Contemporary studies of the effectiveness of social work[J]. The British journal of social work, 1992, 22(6): 615-643. |

| [32] |

ROSEN A, PROCTOR E K, STAUDT M M. Social work research and the quest for effective practice[J]. Social work research, 1999, 23(1): 4-14. |

| [33] |

MRAZEK P J, HAGGERTY R J. Reducing risks for mental disorders: frontiers for preventive intervention research[M]. Washington (DC): National Academy Press, 1994: 189.

|

| [34] |

BREKKE J S. A science of social work, and social work as an integrative scientific discipline: have we gone too far, or not far enough?[J]. Research on social work practice, 2014, 24(5): 517-523. |

| [35] |

NORCROSS J C, BEUTLER L E, LEVANT R F. Evidence-based practices in mental health: debate and dialogue on the fundamental questions[M]. Washington (DC): American Psychological Association, 2006: 92.

|

| [36] |

HOWARD M O, GARLAND E L. Social work research: 2044[J]. Journal of the society for social work and research, 2015, 6(2): 173-200. |

| [37] |

BECKER L, OXMAN A D. Overviews of reviews[M]//HIGGINS J P, GREEN S. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. Oxford: The Cochrane Collaboration, 2009.

|

| [38] |

BRIGGS S, NETUVELI G, GOULD N, et al. The effectiveness of psychoanalytic/psychodynamic psychotherapy for reducing suicide attempts and self-harm: systematic review and meta-analysis[J]. The British journal of psychiatry, 2019, 214(6): 320-328. |

| [39] |

ISOKUORTTI N, AALTIO E, LAAJASALO T, et al. Effectiveness of child protection practice models: a systematic review[J]. Child Abuse & Neglect, 2020, 108: 104632. DOI: 10.1016/j.chiabu.2020.104632.

|

| [40] |

WANG M, SOKOL R, LUAN H, et al. Mental health service interventions for left-behind children in mainland china: a systematic review of randomized controlled trials[J]. Children and youth services review, 2020, 117(2): 105304. DOI: 10.1016/j.childyouth.2020.105304.

|

| [41] |

HUI E K, TISCHLER V, WONG G H, et al. Systematic review of the current psychosocial interventions for people with moderate to severe dementia[J]. International journal of geriatric psychiatry, 2021, 36(9): 1313-1329. |

| [42] |

ZHANG A, JING S, SOLOMON P, et al. Mindfulness-based intervention for Chinese breast cancer patients: a systematic review and meta-analysis[J]. Research on social work practice, 2021, 31(7): 683-692. |

| [43] |

GRAHAM L M, EMBRY V, YOUNG B R, et al. Evaluations of prevention programs for sexual, dating, and intimate partner violence for boys and men: a systematic review[J]. Trauma, violence & abuse, 2021, 22(3): 439-465. |

| [44] |

SHAW S A, FUNK M. A systematic review of social service programs serving refugees[J]. Research on social work practice, 2019, 29(8): 847-862. |

| [45] |

CHEN Q, CHAN K L, GUO S, et al. Effectiveness of digital health interventions in reducing bullying and cyberbullying: a meta-analysis[J]. Trauma, violence & abuse, 2022, 24(4): 15248380221082090. DOI: 10.1177/15248380221082090.

|

| [46] |

BORNHEIMER L A, ZHANG A, LI J, et al. Effectiveness of suicide-focused psychosocial interventions in psychosis: a systematic review and meta-analysis[J]. Psychiatric services, 2020, 71(8): 829-838. |

| [47] |

O’NEAL P, JACKSON A, MCDERMOTT F. A review of the efficacy and effectiveness of cognitive-behaviour therapy and short-term psychodynamic therapy in the treatment of major depression: implications for mental health social work practice[J]. Australian social work, 2014, 67(2): 197-213. |

| [48] |

HOWES S T, GOREY K M, CHARRON C M. Relative effectiveness of online cognitive behavioural therapy with anxious or depressed young people: rapid review and meta-analysis[J]. Australian social work, 2023, 76(4): 547-561. |

| [49] |

BLUMENSTEIN K, BROSE A, KEMP C, et al. Effectiveness of cognitive behavioral therapy in improving functional health in cancer survivors: a systematic review and meta-analysis[J]. Critical reviews in oncology/hematology, 2022, 175: 103709. DOI: 10.1016/j.critrevonc.2022.103709.

|

| [50] |

BEASLEY C C, AGER R. Emotionally focused couples therapy: a systematic review of its effectiveness over the past 19 years[J]. Journal of evidence-based social work, 2019, 16(2): 144-159. |

| [51] |

KOWITT S D, ELLIS K R, CARLISLE V, et al. Peer support opportunities across the cancer care continuum: a systematic scoping review of recent peer-reviewed literature[J]. Supportive care in cancer, 2019, 27(1): 97-108. |

| [52] |

BEZECZKY Z, EL-BANNA A, PETROU S, et al. Intensive family preservation services to prevent out-of-home placement of children: a systematic review and meta-analysis[J]. Child abuse & neglect, 2020, 102: 104394. DOI:10.1016/j.chiabu.2020.104394 |

| [53] |

CHIPALO E. Is trauma focused-cognitive behavioral therapy (TF-CBT) effective in reducing trauma symptoms among traumatized refugee children? a systematic review[J]. Journal of child & adolescent trauma, 2021, 14(4): 545-558. |

| [54] |

LIU Z, YANG F, LOU Y, et al. The effectiveness of reminiscence therapy on alleviating depressive symptoms in older adults: a systematic review[J]. Frontiers in psychology, 2021, 12: 709853. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.709853.

|

| [55] |

JENKINS S. The limited domain of effectiveness research[J]. The British journal of social work, 1987, 17(6): 587-593. |

| [56] |

RAYNOR P. Evaluation with one eye closed: the empiricist agenda in social work research[J]. British journal of social work, 1984, 14(1): 635-638. |

| [57] |

GOREY K M, THYER B A. Differential effectiveness of prevalent social work practice models: a meta-analysis[J]. Social work, 1998, 43(3): 269-278. |

| [58] |

ZAYAS L H, DRAKE B, JONSON-REID M. Overrating or dismissing the value of evidence-based practice: consequences for clinical practice[J]. Clinical social work journal, 2011, 39(4): 400-405. |

| [59] |

KAM P K. Back to the “social” of social work: reviving the social work profession’s contribution to the promotion of social justice[J]. International social work, 2014, 57(6): 723-740. |

| [60] |

DOLLINGER B. Why does social work work? a proposal for a social work understanding of causality[J]. The British journal of social work, 2022, 52(3): 1474-1491. |

| [61] |

VSETECKOVA J, BOYLE S, HIGGINS M. A systematic review of parenting interventions used by social workers to support vulnerable children[J]. Journal of social work, 2022, 22(4): 992-1030. |

| [62] |

TRABOLD N, MCMAHON J, ALSOBROOKS S, et al. A systematic review of intimate partner violence interventions: state of the field and implications for practitioners[J]. Trauma, violence & abuse, 2020, 21(2): 311-325. |

| [63] |

BOATNER J, RICE T, PATTERSON D, et al. Comparing the effectiveness of behavioral interventions in adults with co-occurring tobacco and substance use disorders: a systematic review of literature[J]. Journal of social work practice in the addictions, 2020, 20(1): 1-18. |

| [64] |

LADIS B A, MACGOWAN M, THOMLISON B, et al. Parent-focused preventive interventions for youth substance use and problem behaviors: a systematic review[J]. Research on social work practice, 2019, 35(4): 420-442. |

| [65] |

HAUG E. Critical reflections on the emerging discourse of international social work[J]. International social work, 2005, 48(2): 126-135. |

| [66] |

MIDGLEY J. International social work: learning from the third world[J]. Social work, 1990, 35(4): 295-301. |

| [67] |

LEHMANN D C, BOERDLEIN C. A systematic review of culturally adapted behavioral activation treatments for depression[J]. Research on social work practice, 2020, 30(6): 688-702. |

| [68] |

MARTINEZ L S, LUNDGREN L, WALTER A W, et al. Behavioral health, primary care integration, and social work’s role in improving health outcomes in communities of color: a systematic review[J]. Journal of the society for social work and research, 2019, 10(3): 441-457. |

| [69] |

CANUTO K, PRESTON R, RANNARD S, et al. How and why do women’s groups (WGs) improve the quality of maternal and child health (MCH) care? a systematic review of the literature[J]. BMJ Open, 2022, 12(2): 55756. DOI: 10.1136/bmjopen-2021-055756.

|

| [70] |

SHELDON B. The use of single case experimental designs in the evaluation of social work[J]. British journal of social work, 1983, 13(1): 477-500. |

| [71] |

SHADISH W R, COOK T D, LEVITON L C. Foundations of program evaluation[M]. Newbury Park, CA: Sage, 1991: 1.

|

| [72] |

LAMEIRAS-FERNÁNDEZ M, MARTÍNEZ-ROMÁN R, CARRERA-FERNÁNDEZ M V, et al. Sex education in the spotlight: what is working? systematic review[J]. International journal of environmental research and public health, 2021, 18(5): 2555-2587. |

| [73] |

YORK A S, ITZHAKY H. How can we measure the effects of client participation on the effectiveness of social work intervention?[J]. The British journal of social work, 1991, 21(6): 647-661. |

| [74] |

DEUTSCHER I, MULLEN E J, DUMPSON J R. Evaluation of social intervention[J]. Contemporary sociology, 1975, 47(4): 634.

|

| [75] |

GRIFFITHS R, DAWBER A, MCDOUGALL T, et al. Non-restrictive interventions to reduce self-harm amongst children in mental health inpatient settings: systematic review and narrative synthesis[J]. International journal of mental health nursing, 2022, 31(1): 35-50. |

| [76] |

NEWMAN T, ROBERTS H. Assessing social work effectiveness in child care practice: the contribution of randomized controlled trials[J]. Child: care, health and development, 1997, 23(4): 287-296. |

| [77] |

FLAY B, BIGLAN A, BORUCH R, et al. Standards of evidence: criteria for efficacy, effectiveness and dissemination[J]. Prevention science, 2018, 6(3): 151-175. |

| [78] |

DE-SMIDT G A, GOREY K M. Unpublished social work research: systematic replication of a recent meta-analysis of published intervention effectiveness research[J]. Social work research, 1997, 21(1): 58-62. |

| [79] |

THOMLISON R J. Something works: evidence from practice effectiveness studies[J]. Social work, 1984, 29(1): 51-56. |

| [80] |

OTTO H U, POLUTTA A, ZIEGLER H. Reflexive professionalism as a second generation of evidence-based practice: some considerations on the special issue “what works? modernizing the knowledge-base of social work”[J]. Research on social work practice, 2009, 19(4): 472-478. |

| [81] |

MORIARTY J, MANTHORPE J. The effectiveness of social work with adults: a systematic scoping review[R/OL]. London: King’s College London, Social Care Workforce Research Unit, 2016. https://core.ac.uk/reader/34724940.

|

| [82] |

李迎生, 李泉然, 袁小平. 福利治理、政策执行与社会政策目标定位——基于N村低保的考察[J]. 社会学研究, 2017, 32(6): 44-69. |

2024, Vol. 24

2024, Vol. 24