2. 中央民族大学民族学与社会学学院,北京,100052

2. 中央民族大学民族学与社会学学院,北京,100052

2. School of Ethnology and Sociology,Minzu University of China, Beijing, 100052, China

学生援助计划(Student Assistance Program,简称SAP)起源于20世纪70年代末至80年代初的美国,旨在解决大学生的心理健康和药物滥用问题。随着时间的推移,其服务范围逐步扩大至学业压力、自杀倾向、家庭问题、社会融入等多个层面。这不仅映射出大学生所面临的问题日趋多样化,也彰显了社会对大学生全面发展的更高期待。该服务具有鲜明的目标导向和明确的实施期限(通常为一个学期或一个学年),并提供如学校设施、人力资源等实质性支持,从而确保执行效率和效果。同时,鉴于个体问题与其所处的社会环境紧密相连,学生援助计划也注重学校、家庭以及社会的协同合作,期望通过整合学校、家庭和社区等多方资源,更深入地理解大学生的需求和困扰,并为其提供更为精准的支持与服务。

学生援助计划引入我国后,常应用于灾后学生心理干预、校园欺凌的介入等领域[1],在学生教育工作中展现了积极意义和显著效果。然而,结合相关文献发现,学生援助计划相关研究在社会问题的解决和社会工作的参与方面仍有待加强。因此,探索使用社会工作的理念和方法介入学生援助计划研究,对于丰富学生援助计划内容、改进学生援助计划方式等都具有积极意义。

基于此,本文将在进一步回顾国内外学生援助计划的历史发展和研究进展的基础上,归纳社会工作介入学生援助计划的理论基础和实务探索,并展望社会工作介入学生援助计划的未来,以丰富社会工作在大学生教育领域的相关研究。

二、文献回顾(一) 学生援助计划研究述评

学界关于学生援助计划的研究主要集中在心理健康服务和综合性干预等方面,发现学生援助计划在心理健康服务和个性化支持方面发挥着日益重要的作用。技能导向型的援助计划对学生心理健康有显著益处,其中正念训练和认知行为技术等策略显示出高效性。学校辅导员通过援助计划有效缓解了学生的心理压力和创伤。[2-4]学生援助计划正朝着提供更加综合和个性化的服务方向发展,还涉及学业指导、职业规划等多个层面,致力于为学生提供全方位的支持和帮助。同时,学生援助计划也强调根据个体的特征和需求制定个性化的服务方案。[5-6]例如,通过评估每位大学生的独特情况和需求,提供具有针对性的辅导、咨询和指导等支持,以帮助他们挖掘潜力、战胜困境。

综合而论,虽然学者们所关注的大学生普遍面临的社会问题的切入点不同,但大多数学者均认同目前大学生存在心理、社会综合性问题。不过,以往研究大多从心理学和思想政治教育的视角展开讨论,缺少社会工作视角下学生援助计划回应大学生群体社会需求的研究,且并未把问题剖析集中于学生援助计划中关于大学生群体问题的结构性弱势和社会功能不足方面,探讨制度、政策、环境等客观的、外部性因素的影响。

(二) 社会工作介入学生援助计划理论基础

1. 微观层面

贝克认为,个体在人际互动中扮演不同角色,人际沟通是理解和解决问题的关键。[7]所罗门提出的增能理论在微观层面强调关注个体在社会中资源、知识和能力的发展,以及这些因素如何影响个体在社会中的地位和生活。[8]两个理论在微观层面的论述为社会工作推动学生援助计划的发展提供了理论阐释。在学生援助计划中,部分学生经常面临人际矛盾与资源分配有限的难题,社会工作者可以借助人际沟通理论和增能理论对个体问题进行分析和增能,帮助大学生发展自己的知识和能力,增强他们的内部权能,并通过资源的合理分配来减少权力差距对大学生的影响。

2. 中观层面

中观社会工作理论,如社会资本理论、社区发展理论等,从资本和社区资源角度探讨了学生援助计划的实施策略和效果。社会资本理论的代表人物詹姆斯•科尔曼指出,社会资本理论是一种关于个体或团体之间的相互信任、合作和网络关系的重要理论。[9]社会资本对于个体的教育、就业、健康等方面具有积极作用,可以提高社会凝聚力和团体合作能力。社区发展理论的代表人物罗伯特•普特南认为,社区发展是一个综合性的过程,包括经济、社会、文化、环境等多方面的全面发展。[10]社区发展的动力来自于社区居民的参与和合作,以及对外部支持和资源的有效利用。因此,在学生援助计划中,大学生群体社会资本的积累以及对社区资源的有效利用可以成为社会工作者关注的重点。社会工作者可以通过关注大学生之间的相互信任、合作和网络关系,促进不同群体之间的交流与合作、建立健全互助机制等方式来提高大学生的社会资本广度和深度。此外,社会工作者应关注影响大学生成长和发展的社区因素,鼓励大学生参与社区活动,借助丰富的社区资源,提高大学生的生活质量。

3. 宏观层面

在宏观层面,理查德•庇古提出的社会福利理论认为,社会福利应该从整体上考虑,以实现社会整体福利的最大化,特别是福利应具有广泛的覆盖范围。[11]社会工作者需要认识到,经济福利只是社会福利的一部分,不仅要通过合理的经济政策来提高大学生的经济福利,同时还需要关注大学生的整体福利,包括他们的生活、学习、心理等方面。此外,社会工作者还可以通过多种宣传方式呼吁公众关注学生援助对象,改善社会歧视问题。社会福利理论为社会工作从宏观层面推动政策的完善和优化提供了指导,也为大学生创造更加公平、包容、有利的社会环境建立了解释渠道。

借助社会工作理论从微观至宏观的多元理论视角,可以对学生援助计划进行全面而细致的剖析。学生援助计划的目标群体是大学生,其问题表现为陷入人际关系紧张和资源有限的双重困境中。相关理论首先从微观层面揭示了学生在个人成长、人际交往以及社会性需求方面所面临的挑战,而这些问题的核心与资源分配的不均衡以及个体内部增能的缺失紧密相连。进一步地,在考虑跨地域的学生援助策略时,必须充分注意各地独特的社会文化环境和复杂的社群关系网络。学生援助计划若忽略了信任与合作的基础、团队凝聚力以及社区的参与,将难以实现长期的可持续发展。因此,将学生援助与社会资本、社区发展的关键因素相结合,可以更深入地理解学生援助计划中的共性与差异性,更能为这些计划的优化与创新提供思路。福利作为每个人的基本权益,是连接个体与社会的重要纽带。当个体的福利受到威胁时,这种冲击会被集中放大,可能引发更深层次的社会性学生援助问题。因此,从社会福利的宏观视角来看,需要更加注重个体需求与社会责任的交融,致力于提升学生援助计划的全面性和覆盖范围。这样不仅能精准地满足每位学生的实际需求,还能确保更多学生在遭遇困境时,能够得到及时而有力的支持。

三、学生援助计划的实施现状及其存在的困境(一) 学生援助计划的实施现状

1. 学生援助计划的主要内容

学生援助计划是为大学生量身打造的学校支持项目,其核心目标在于全面协助大学生应对学业与个人生活的挑战。该计划通过学业辅导、心理健康支持、生活辅导、社会支持等多元化服务,为大学生的成长提供全方位的支持。其中,学业辅导服务致力于改善大学生的学习方法,提升其学习成绩。这不仅关乎学术水平的提高,更是通过培养其良好的学习态度和习惯,帮助其更好地融入学术环境。而心理健康支持服务则是针对大学生可能遇到的心理问题提供专业的心理咨询和辅导,旨在提升其心理健康水平和应对压力的能力。此外,生活辅导服务也是不可或缺的一环,主要内容包括生活技能培训和个人成长指导,旨在帮助大学生解决日常生活中的问题,提升其自理能力和解决问题的能力。最后,为了助力大学生顺利过渡到职业生涯,学生援助计划还提供就业支持服务,包括就业指导和实习机会等,使其更好地了解职业市场,提高就业竞争力。

2. 学生援助计划的具体实施:以美国宾夕法尼亚州为例

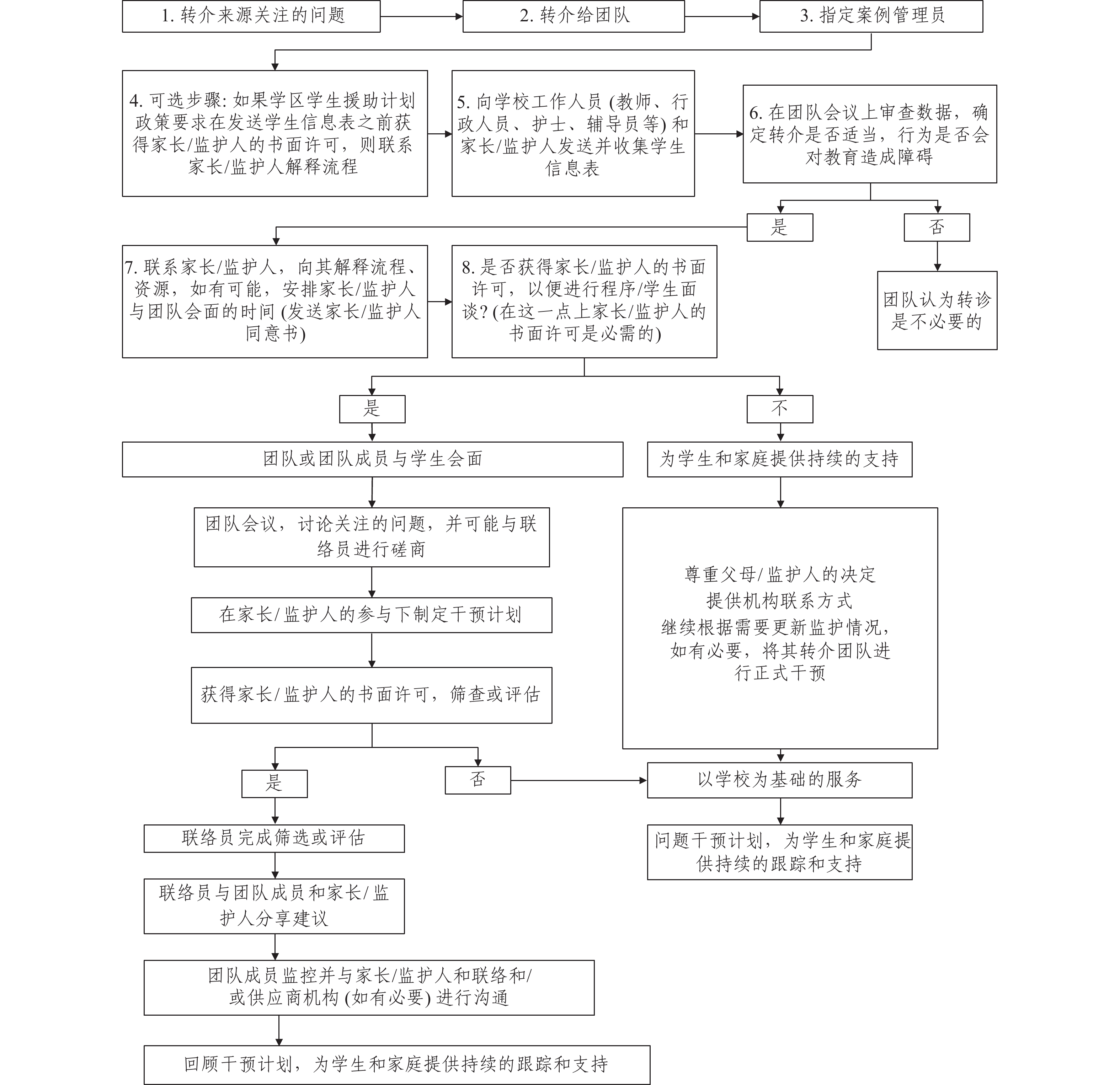

宾夕法尼亚州的学生援助计划是美国高等教育创新和改革的典范,推动了全美教育公平的进程,也为其他学生援助计划的制定提供了重要参照。该计划采用跨部门、跨领域的合作模式,整合社会服务资源,为大学生提供全面支持,其服务流程包括需求评估、服务分流、跟进支持、成效评估和建立保护及发展支持因素等环节(见图1)。[12]教师、管理人员和跨学科团队共同识别有问题的大学生,并将其推荐至学生援助计划团队进行评估和援助。随后,通过跨学科团队合作为学生提供安全、可靠的环境,解决其面临的问题,并训练其所需的技能。学生援助计划的服务与大学生的发展需求相匹配,通过降低风险、建立保护和发展支持因素来促进其全面发展。这种综合、个性化的服务模式,确保了每位学生都能得到适当的关注和帮助,从而在美国高等教育中发挥积极作用。

|

图 1 美国宾夕法尼亚州的学生援助计划流程 |

(二) 学生援助计划的困境

1. 资源供给困境

宾夕法尼亚州学生援助计划的成功实施展现了其社会价值,也为世界范围内的学生援助计划提供了宝贵经验。但随着人们对大学生生存困境越发关注,“学生援助”的内涵得到持续扩展,社会对学生援助计划的需求也逐年提升,这对其进一步发展提出了挑战。其中,资源供给上的困境越发凸显,主要表现在三个方面。

(1)资金短缺压力。学生援助计划的资金主要源于政府补贴和学校自筹,但随着服务范围的不断扩大和服务质量的持续提高,学生援助计划对资金的需求也日益增长,超越了政府和学校支持经费的增长幅度,形成了严峻的资金压力。

(2)专业人员数量不足和社会工作者专业化水平不高。人才是服务行业的核心资源,是服务的主要提供者。近些年,随着学生援助计划的稳步推进,人们对其服务范围和服务质量的需求日益提升,但通常而言,人才培养与社会需求的涌现之间常存在滞后性。当前,参与学生援助计划的教育专家、评估专家、心理咨询师、生涯规划师、社会工作者等各方面人才在数量上不足以支撑社会对学生援助计划的实际需要,造成专业人才短缺的发展困境。学校社会工作者具有通过基于评估、数据收集和经验证据的决策和行动来改善教育项目、协助制定学校改进计划、扩大学校资源的职能。[13]但在现实中,学生援助计划服务团队中的社会工作者专业化水平较低,这影响了上述职能的发挥,甚至带来一些负面影响,如资源分配不均、对学生问题识别不准确等。这一现状可能由以下原因导致。其一,近些年社会发展速度加快,各类社会需求持续涌现,促使“社会工作”的内涵发生变动,参照传统内涵培养出的社会工作者还没有适应新的社会需要。其二,学校教育与就业市场之间存在一定脱节,没能及时根据社会需要的变动调整社会工作者的培养目标和模式。其三,社会工作尚未得到社会大众的普遍了解,致使整个社会结构和制度环境对社会工作专业的认知和支持不足。其四,由于法律法规、政策供给、专业规范的相对模糊,导致资源配置不足和教育培训缺失,影响了社会工作的专业化进程。

(3)服务普及率不高。尽管就服务效果而言,学生援助计划确实为援助对象提供了有效且长期的支持,甚至考虑到了服务撤出后的长远效果,但是学生援助计划的推广仍然存在一定困难。这种困难主要在于让需要帮助的学生了解并接受学生援助计划。一方面,需要接受学生援助计划的学生所面临的生活问题往往具有一定的复杂性和系统性,需要综合性、持续性的解决方案才能得以解决。这种综合性、持续性的解决方案很难通过个体的努力来想象或实施,毕竟系统思维、复杂思维也是近二十年来科学研究中才涌现出来的、用于系统思考的工具,其在人们的日常生活中还不常见。因此,学生难以理解综合应用各种手段、系统组织各类专业人才等学生援助计划自身所具有的难度。另一方面,学生的一些系统性困境可能难以被其自身所察觉,这使其自认为并不需要接受援助。例如,并非所有困境都会引发个体强烈的心理不适感,亦或个体因与社会长时间脱节而将该状态理解为个人生活的常态等。

2. 学生援助计划对大学生社会问题的关切不足

社会化是一个复杂而关键的过程,涉及个体在社会生活中的角色、行为和价值观的塑造。大学生社会化过程涵盖其在学校、家庭和社会等多个环境中的学习,同时也面临多方面的问题。这些问题固然可能源于个体因素,如性格内向、缺乏自信、焦虑、抑郁、自卑等,但也与家庭和社会环境相关,如家庭教育方式不当、家庭环境不和谐、社会交往不顺利、对社会环境和社会文化不适应等。但是,Becker等的研究发现,大多数关于学生援助计划的研究主要关注学生的心理特质和性格特点,而社会性因素对大学生心理和行为障碍的影响却较少受到关注,仅有部分研究提到了诸如经济援助、社会政策调整和社会文化认同等社会性因素。[14]因此,为了实现对大学生更全面的援助,有必要关注这些潜在的社会性因素,并采取多元化、具有针对性的干预策略。这些社会因素包括家庭关系和社会融入两个相互联系的方面。

在家庭关系方面,学生家庭关系对于其个人成长和社会发展具有不可忽视的影响。家长的参与以及校内外联动仍需进一步深化。Watkins和Howard的研究强调了家庭—学校合作的重要性,他们认为加强家校合作可以实现家庭和学校各自教育优势的互补,两者在学生的成长过程中具有相互支撑的作用。[15]而实际教育中家长参与不足,往往是由社会结构、文化观念、经济压力等多种因素造成的。在一些情况下,家长的过度放任、过度保护或能力有限,都可能成为孩子全面发展的障碍。Choi等的研究关注大学生家庭教育缺失问题,认为家庭教育不仅是一种私人的、个体的经验,更是一种社会的、集体的过程。[16]缺乏家庭教育可能导致大学生在学术、职业和人际关系等方面出现障碍。因此,需要社会工作者的介入,协助沟通和促进家长的积极参与,关注家长的需求和特点,帮助家庭和大学生更好地应对社会变迁带来的挑战,提升大学生的社会资本。

在社会融入方面,大学生的社会融入能力对其在社会结构中的地位和角色具有决定性影响,进而影响其综合素质和全面发展。当前的学生援助计划在很大程度上忽略了大学生在社会融入方面的多元需求,这反映了现行教育体制应对社会复杂性的局限性。传统的学生援助计划往往以提升学术成绩为中心,这种评价维度片面、单一。社会融入不仅涉及学术表现,更包括社交能力、人际关系以及学校归属感等多个维度。人际关系质量和社会网络构建对于个体社会资源获取和未来职业发展具有深远影响。若大学生在这方面遇到困难,可能会导致其社会角色边缘化,进而影响其学业和职业发展路径。校园文化活动作为大学生活的重要组成部分,对于大学生的社会融入具有不可替代的作用。这些活动不仅是知识和技能的交流平台,更是社会角色扮演和身份认同的重要场所。然而,当前校园文化活动的片面性可能导致大学生的心理健康和生活质量被忽视,从而削弱了其对学校的归属感和认同感。因此,学生援助计划需要进行深刻反思和重构,除了关注大学生的学术表现外,更应重视其在社会融入方面的多元化需求。通过提供社交技能培训、心理健康支持以及丰富多样的校园文化活动等方式,帮助大学生建立健康的社会关系和网络,提升其在社会中的适应能力和竞争力。

四、社会工作介入学生援助计划的实务探索随着社会的进步和教育的发展,学生援助计划在我国越来越受到重视。社会工作专业以其独特的价值观、伦理、理论和方法,为学生援助计划带来了新的视角和导向。接下来从社会工作与学生援助计划的契合性、社会工作者在学生援助计划中的角色和介入模式,以及社会工作介入学生援助计划在我国的应用与发展三个方面阐述。

(一) 社会工作与学生援助计划的契合性

社会工作与学生援助计划高度契合,主要体现在对弱势群体福祉的共同关注,提供全面、个性化的服务,以及构建社区合作伙伴关系等方面。社会工作者运用专业知识和技能全面关注学生多元化需求,并提供相应支持和服务,强调根据个体特征制定个性化服务方案,这与学生援助计划中强调的个体差异性相契合。同时,社会工作强调建立和维护社区合作伙伴关系,这也体现在学生援助计划中,社会工作者与教师、家长、社区组织等紧密合作,共同为学生提供支持与援助。

(二) 社会工作者在学生援助计划中的角色和介入模式

社会工作者在学生援助计划中扮演核心角色,涉及评估筛选、制定服务计划、提供咨询与指导、协调资源和监测评估等环节。他们运用专业的评估工具,深入诊断学生的需求与问题,确保资源优先流向最需要的群体。在制定服务计划和提供咨询指导过程中,社会工作者引导学生进行社会化,帮助他们形成积极的社会角色认同。同时,社会工作者在协调资源和服务的过程中,与学校、家长、社区等各方建立紧密合作关系[17-18],构建支持学生发展的多维度网络。

社会工作者介入学生援助计划的常见模式有个案管理、小组咨询、社区发展和政策倡导等。这些模式相互补充,形成全面的介入策略。个案管理模式关注每位学生的实际需求,提供精准的服务策略;小组咨询模式则与学校等组织紧密协作,推动学校系统的改进和学生支持体系的优化;社区发展模式联合家长、社区组织等共同营造支持学生成长的环境;政策倡导模式则通过参与政策制定和改革,为学生援助提供长期、稳定的支持。

(三) 社会工作介入学生援助计划在我国的应用与发展

在我国,社会工作介入学生援助计划的应用与发展正在持续推进。这一计划不仅关注学生的物质需求,更深入到了心理健康、学业指导、职业规划等多个层面,致力于为学生提供全方位的支持和帮助。在具体的实践中,学生援助计划展现了其独特的优势和灵活性。以高校为例,通过社会工作与心理健康教育中心的紧密合作,学生援助计划能够为学生提供个性化的心理咨询和辅导服务。这些服务包括但不限于压力管理、人际关系指导、自我认知提升等,旨在帮助学生更好地应对大学生活中的各种挑战。此外,学生援助计划还积极融入课堂教学,与专业教师合作,为学生提供学业指导和职业规划。通过开设工作坊、讲座等形式,学生援助计划帮助学生了解自己的兴趣、能力和职业方向,为他们未来的就业和职业发展奠定坚实基础。在应对特殊情况时,如在学生面临重大挫折或突发事件时,学生援助计划能够迅速介入,提供必要的心理支持和危机干预。然而,学生援助计划在我国仍有进一步发展的空间。未来可以考虑以下发展方向:一是加强与其他国家和地区的交流与合作,借鉴国际上的先进经验和做法;二是推动服务的标准化和专业化,制定明确的服务标准和操作流程;三是加强队伍建设和培训,培养更多具备专业素养和实践经验的工作人员;四是拓展服务领域和对象,将服务延伸至更多学生群体。

五、社会工作介入学生援助计划展望学生援助计划中社会工作的作用不可忽视。通过引入专业的社会工作者,学生援助计划能够针对大学生的不同需求提供个性化支持,包括心理咨询、学习辅导及家庭关系调适等。这有助于大学生更好地适应学校环境,提高学业成绩和心理健康水平,推动大学生全面发展。同时,这种服务模式也强调家庭与学校的合作,推动家校共育,有利于形成良好的教育生态。

然而,在学生援助计划实施过程中,团队协作所面临的挑战不容忽视,且这些挑战深受社会结构、组织文化和资源分配等多重因素的影响。首先,跨部门、跨专业的多元化人员参与导致工作目标时常出现模糊性,这体现了组织内部沟通与协调机制的复杂性。其次,资源分配问题亦不容忽视,其受权力结构和社会因素的影响颇深。在有限的资源条件下,需进行严谨而合理的跨部门与项目间的资源配置,以确保服务的高效性与可持续性。此外,文化适切性作为一个关键因素,对于提高学生的接受度与参与度具有显著影响。它不仅有助于减少误解与冲突,更能增进学生与援助提供者之间的信任与合作。一个充分考虑并融入当地文化因素的学生援助计划,更有可能获得社区与家庭的广泛支持,进而为学生构建一个更为稳固且持久的支持体系。

(一) 因地制宜,分类设计不同的干预策略

未来学生援助计划可以聚焦不同群体需要,因地制宜、分类设计以学生为中心的教育干预策略,拓展家庭支持和社区参与策略,发挥政策倡导和资源整合策略优势,提高大学生的学术成绩、自我效能感和未来就业与职业发展的信心,同时增强家庭和社区对大学生的关注和支持,并争取政府、企业和社会组织的支持和资源,以提高学生援助计划的资金和人力资源投入。

首先,设计以学生为中心的教育干预策略,发挥社会工作专业优势[19],如个体辅导、小组讨论和互动式教学等,以提高大学生的学术成绩和自我效能感。此外,项目团队还可以通过提供学术支持、技能培训和职业指导等资源,帮助大学生充分发挥潜能,提高其对未来就业和职业发展的信心。

其次,拓展家庭支持和社区参与策略,针对不同学生开展综融服务或者链条服务。[20]加强与学生家庭和社区的合作,提高家庭对大学生的支持和社区对大学生的关注。例如,项目团队可以开展家庭教育培训和亲子沟通活动,提高家庭教育的质量。同时,还可以组织社区志愿者参与大学生的辅导和指导工作,增强社区对大学生的关注和支持。

最后,推动政策积极落实和拓宽资源整合渠道。[21]积极倡导和争取政府、企业与社会组织的支持和资源,以提高学生援助计划的资金和人力资源。此外,项目团队还可以与其他高校和社会服务机构建立合作关系,共享资源,提高项目效果。

(二) 利用方法、技术和政策优势,推动学生援助计划的规范化和专业化

优化学生援助计划,运用持续评估和反馈的社会工作方法,能够为大学生提供更全面、更有效的援助。同时,应充分利用现代信息技术手段,搭建信息共享平台,推动学生援助计划的规范化和本土化,使其更符合我国国情和学校教育发展的实际需求。

首先,运用持续评估和反馈的社会工作方法是提高学生援助计划效果的关键。可以定期对项目效果进行评估,关注社会工作目标实现的贡献程度。借助研究和评估,运用定量、定性及循证[22]方法,全面了解援助计划在大学生中的实际效果和影响,为项目改进提供依据。如使用问卷调查法,设计具有针对性的问卷收集大学生对学生援助计划的认识、满意度、需求等方面的数据。运用统计分析方法对收集到的数据进行描述性统计、相关性分析等,从而了解学生援助计划在大学生中的普及程度、实际效果等,方便深入探索其在改善大学生心理健康、提高学校适应能力以及推动个人发展等方面的实际效果。在此基础上,进一步优化和改进学生援助计划的内容和执行方式。同时,对于学生援助计划的资源配备与风险管理,学校应提供充分的资金支持,确保各项活动能够顺利进行。

其次,充分利用现代信息技术手段搭建信息共享平台,对于学生援助计划的实施至关重要。一方面,信息共享平台的建立有助于打破信息壁垒,促进大学生、家长、教师和学校管理者之间的沟通与协作。通过这一平台,各方能够及时获取有关学生援助计划的信息,包括政策解读、资源链接、个案处理等,从而提高资源的利用效率。这种信息的公开透明不仅有助于增强各方对学生援助计划的理解和信任,还能够促进各方之间的合作与协调,共同为学生的全面发展提供支持。另一方面,信息共享平台的建立也有助于提高学生的自主权和参与度。学生可以通过平台了解自己的权益和可获得的资源,自主选择适合自己的援助项目,同时也可以通过平台表达自己的需求和意见,参与学校政策的制定和改进。这种参与式的援助方式不仅有助于提高学生的满意度和归属感,还能够培养学生的自主意识和社会责任感。这些措施不仅有助于提高资源的利用效率和学生的参与度,还能够保障学生的权益和安全,促进学校的稳定和发展。

(三) 利用中国社会和文化传统,推动学生援助计划的本土化和特色化

中国社会和文化传统对社会工作介入学生援助计划的影响是深远的。挖掘这些社会和文化传统,有助于推动学生援助计划的本土化和特色化。挖掘“和文化”“仁爱”“礼仪”等文化要素在学生援助计划中的内涵和表现,有助于提升学生援助计划的文化适应性和接受度,增强学生的文化认同感和归属感,并促使家庭、学校、社会三者之间形成教育合力,共同促进学生的全面发展。此外,可适当考虑地域性差异因素的不同。中国地域辽阔,各地区文化习俗和经济状况有所差异。因此,学生援助计划应根据不同地区的实际情况进行灵活调整,以确保能够精准满足当地学生的独特需求。

| [1] |

林崇德, 伍新春, 陈秋燕, 等. 专家—教练—教师相结合的创伤干预模式的建构: 基于汶川地震后心理援助的经验[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2018(2): 32-40. |

| [2] |

CONLEY C S, DURLAK J A, DICKSON D A. An evaluative review of outcome research on universal mental health promotion and prevention programs for higher education students[J]. Journal of American college health, 2013, 61(5): 286-301.

|

| [3] |

PINCUS R, HANNOR-WALKER T, WRIGHT L, et al. COVID-19’s effect on students: how school counselors rise to the rescue[J]. NASSP Bulletin, 2020, 104(4): 241-256. |

| [4] |

关娴娴, 韩阳. 美国联邦对学生的援助和大学的干预与效果[J]. 改革与开放, 2018(5): 51-52. |

| [5] |

BYRD D, MCKINNEY K. Individual, interpersonal, and institutional level factors associated with the mental health of college students[J]. Journal of American college health, 2012, 60(3): 185-193.

|

| [6] |

BROCK-PETROSHIUS K, GARCIA-PEREZ J, GROSS M, et al. Colorblind attitudes, empathy, and shame: preparing white students for antiracist social work practice[J]. Journal of social work education, 2023, 59(2): 346-360.

|

| [7] |

BECK H. Nonverbal communication: theory and research[M]//CRILL W D, COOK M S. Perspectives on human communication, New York: Plenum , 1986: 221-237.

|

| [8] |

SOLOMON J. The empowered self: a conceptual framework for liberation psychology[M]. Albany: State University of New York Press, 1986: 12-15.

|

| [9] |

LIN N. Social capital: a theory of social structure and social mobilization[J]. Social psychology quarterly, 2001, 64(1): 68-82.

|

| [10] |

FRIEDMANN J. Contested communities: the transformation of power and landscape in Antebellum South Carolina[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1992: 27-28.

|

| [11] |

理查德•庇古. 福利经济学[M]. 施箐, 注释. 上海: 上海译文出版社, 2022: 1-50.

|

| [12] |

NGO F, ASTUDILLO S. California dream: the impact of financial aid for undocumented community college students[J]. Educational researcher, 2019, 48(1): 5-18.

|

| [13] |

DING X, LIGHTFOOT E, BERKOWITZ R , et al. Characteristics and outcomes of school social work services: a scoping review of published evidence 2000-June 2022[J]. School mental health, 2023, 15(3): 787-811.

|

| [14] |

BECKER M A S, SCHELBE L, ROMANO K, et al. Promoting first-generation college students’ mental well-being: student perceptions of an academic enrichment program[J]. Journal of college student development, 2017, 58(8): 1166-1183.

|

| [15] |

WATKINS C S, HOWARD M O. Educational success among elementary school children from low socioeconomic status families: a systematic review of research assessing parenting factors[J]. Journal of children and poverty, 2015, 21(1): 17-46.

|

| [16] |

CHOI C, HUMS M A, BUM C H. Impact of the family environment on juvenile mental health: esports online game addiction and delinquency[J]. International journal of environmental research and public health, 2018, 15(12): 2850.

|

| [17] |

刘继同. 英美社会工作“实务模式”的历史演变轨迹与结构性特征[J]. 广东工业大学学报(社会科学版), 2012(3): 5-15. |

| [18] |

朱盼玲. 学校社会工作实务发展困境与改善空间[J]. 当代青年研究, 2018(5): 113-117. DOI:10.3969/j.issn.1006-1789.2018.05.001 |

| [19] |

文军, 卢素文. 从制度性嵌入到公共性培育: 学校社会工作介入情境的转向[J]. 学海, 2022(4): 38-45. |

| [20] |

马凤芝. 政策实践: 一种新兴的社会工作实践方法[J]. 东岳论丛, 2014(1): 12-17. |

| [21] |

李晓凤, 林佳鹏, 张姣. 嵌入、建构、自主: 学校社会工作本土路径探究——基于深圳的十年发展历程[J]. 社会工作, 2019(2): 18-29, 108-109. |

| [22] |

陈伟杰. 科学方法和社会理论视角下的循证社会工作宏观实践——以西方社区发展为例[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2023(1): 1-17, 86. |

2024, Vol. 24

2024, Vol. 24