2. 贵州财经大学公共管理学院,贵州 贵阳,550025

基金课题

- 国家社会科学基金西部项目“高原湿地环境治理共同体构建及其实践路径研究”(20XSH014)。

作者简介

- 汤皓然(1997— ),男,汉族,博士研究生;主要研究方向:环境社会学,环境社会工作.

通讯作者

- 罗桥(1985— ),男,汉族,副教授,博士;主要研究方向:环境社会学,环境社会工作;Email:353745263@qq.com。.

文章历史

- 收稿日期:2023-11-05

2. 贵州财经大学公共管理学院,贵州 贵阳,550025

2. College of Public Management, Guizhou University of Finance and Economics, Guiyang, Guizhou, 550025, China

不同于环境管理,环境治理作为社会治理的组成部分之一,是中国式现代化进程中促进人与自然和谐共生现代化的一种重要方式。前者主要是通过计划、管理、控制等过程对已经出现的环境问题展开解决。[1]271-272其中,污染的处理主要依赖于一些技术性手段或制度性倡导[2],且行动的发生带有一定的事后思维。后者则是将环境问题的改善看作是一种需要全社会共同参与的社会行动。[3]同时,其主要任务不仅是污染的处理及控制,还增加了对潜在环境风险的考虑。[1]257-258值得注意的是,存在于现代场域中的风险不同于传统社会所呈现的图景,其在一定程度上带有全球性、不确定性和不可预测性。[4]这也为本土语境下的环境治理实践提出了新时代的要求。首先,环境治理的主体需从政府的单一支持拓展到社会多主体的协同共治。其次,治理实践的形式需从单一主体的权力发挥逐步转向关注市场、社会多主体的合力作用。除此之外,实践目标的转变也预示着环境治理需建立在重新理解“环境”与“社会”关系的基础之上。洪大用曾提出“环境社会治理”这一概念,试图从理论层面回应上述新要求。其一方面强调环境治理是环境—社会复合体的治理,另一方面,则指出我们不仅要对环境影响下的社会展开治理,还需要通过社会力量促进环境治理,这样才能更好地呈现环境问题的共建共治共享之良好图景。[5]

社会工作是一门针对具象化载体展开“艺术表达”的学科,同时,社会工作者作为现代社会孕育出的一类重要实践力量,理应主动参与到环境治理的事业中。但由于当下的社会状态在某种意义上不同于传统社会,其反映出的社会问题很难通过社会工作者的知识储备得以解决。由此可见,社会工作者在环境维度的实践上并不存在丰富的经验基模,而是需要尝试重新探索一条与风险社会相适应的路径。换句话说,社会工作者不能再去照搬照抄传统的社会工作专业方法,这样容易使其的已然行动在一定程度上脱离服务对象的实际生活,且无法与服务对象建立专业关系。[6]因此,社会工作者更需要关注服务过程的“共融”与“体验”,且需要对已有的专业方法展开新的本土化反思。[7]

环境社会工作者作为环境实践概念的主要来源,其可通过实际事件的积累和经验资料的归纳,逐步形成环境社会工作的专业理论和方法体系。在经验积累部分,环境社会工作者需要一系列环境事件作为互动行为的发生动机,使自身与自然环境之间建立初步的主体关系。同时,在关系形成过程中,环境社会工作者需培养自身对于自然环境的共情力。在经验反思部分,环境社会工作者需要对自身所经历的环境事件展开回溯,从中反思自身的行为方式、事件中呈现的主体关系等,以此促进自然环境结构下人与社会的良性互动,以及人与社会、人与环境、社会与环境之间的关系建立。而从上述两个部分来看,我们可以把环境社会工作者的实践视为一个从感性积累到理性反思的过程[8],且其理应在环境治理中发挥自身的能动性,共创美丽的生态家园。

学界对于社会工作者参与环境治理的研究已取得一定进展。其中,钟兴菊、胡丹认为,该类群体的环境友好行为需要寓于个人与环保组织的互动关系中进行孵化。[9]而卢春天、卫子昊认为,该类群体对于环境议题的关注在很大程度上取决于其所处的社会情境。[10]由此可见,不管是对于社会工作者所处环境的关注,还是对于环境友好可持续性行为的追求,都离不开对其环境角色的分析,其在社会中扮演的环境角色无疑会在一定程度上影响其对于环境议题的认知。因此,厘清社会工作者在环境治理中如何展开角色形塑,其综合性的角色形塑过程是否需要平衡环境治理与自身的生存发展,平衡目标如何在角色形塑过程中得以体现,都将是本文重点探讨的问题。

二、陪伴:社会工作者行动性环境角色的养成社会工作者在环境治理过程中的角色形塑离不开传统社会工作对于自身专业目标的追求,具体包括三个层面。第一,在行动层面,社会工作者需通过直接或间接的专业方法帮助服务对象解决生活困境,且使其逐渐具备应对同类困难的能力。第二,在关系层面,社会工作者需根据服务对象的需求以及可能遇到的潜在风险,链接一定数量的利益相关体,以此帮助服务对象建立解决问题的社会支持网络。第三,在结构层面,社会工作者需对自身开展的个案、小组、社区服务等进行整理,以期实现服务事件的外推,同时试图以自身的经验基模影响政策制定者的未来实践。[11]但需要注意的是,社会工作者在环境治理实践中所涉及的场域并非完全指向“社会环境”,其在多数情况下已进入环境社会工作更关注的拓展场域——“自然环境”。[12]因此,反思环境治理中的社会工作者所需具备的专业理念和能力,无疑是促进该类群体环境角色形塑的重要前提。其中,专业能力的培养有利于其实现服务的专业化,而使其理解环境社会工作应具备的专业理念则是为了引导其在实践中更好地回应社会问题,特别是现代社会存在的一系列环境问题。

社会工作自问世起,一直强调“用生命影响生命”的理念。这一概念背后所关注的是社会工作者通过自身行动满足服务对象需求、调整服务对象社会认知的过程。该过程的实现自然离不开社会工作者行动性角色的养成。但由于社会工作者在环境治理领域的感性积累和理性反思能力会随经验基模的改变而发生一定的变化,导致其微观层面的角色形塑结果呈现不同的阶段性图景。接下来,通过社会工作者小娟(代名,下同)的案例进行分析。

小娟,女,大学本科就读的是社会工作专业。毕业后,她带着内心对大自然的热爱之情和对美好生活环境的向往,决定去当地社会工作机构从事环境治理的相关工作。到2023年止,她已从事该领域的工作三年。据她所说,三年来,她主要开展过两个环境治理项目。这两个项目都不是通过技术性手段满足服务对象的环境需求,而是通过建立自身与服务对象及自然环境的关系来实现环境治理的目标。

第一个项目是帮助小区的居民提升环境保护意识。她在前期调研中发现,小区内的居民大多是独居的中老年人,所以决定利用周末带领居民去附近的小河边开展巡河活动,并在巡河过程中给居民普及环境保护的相关知识。但经过几次活动后,她发现除了平时热爱环境保护的少数居民对活动感兴趣外,其余居民都会将每次活动视为谈论家庭琐事或欣赏风景的机会。面对这样的情况,她通过寻求机构督导帮助,以及每次活动后的自我反思,终于找到了新的服务方式。首先,她在每次巡河活动之前,会借助微信群让居民投票选择意向的巡河目的地;其次,她会在巡河过程中,引导居民聆听大自然的声音,且让其对比感受整洁干净的环境和垃圾成堆的环境;最后,在巡河结束时,她会召集居民围成一圈讨论巡河后的感受,以及对之后活动的期待。经过这样的调整,小区居民逐步具备了一定的环境保护意识。

第二个项目是帮助易地扶贫搬迁社区的儿童培养自然审美能力。这次,她借助上次的服务经验,弱化了社会工作者在服务过程中对于“专业知识”的过度偏好。在服务初期,她通过与服务对象及其亲属面对面的访谈,了解其曾经的生活情况和个人经历,并在深度访谈后,针对服务对象的特征和需求来设计服务方案。小娟最后决定以“永续社区营造营”为主题展开具体服务,服务主要分为“绘制你心中的花园”“捏出你梦想的家园”“种植你喜爱的蔬菜”等环节。其中,“绘制你心中的花园”是借助画纸帮助社区内的儿童重拾“生态回忆”;“捏出你梦想的家园”是运用黏土激发社区儿童的动手能力,让他们相信美好的自然环境需要大家共同创造;“种植你喜爱的蔬菜”是带领社区儿童在自己设计的花盆中种植常见蔬菜。这个过程不仅能让社区儿童在轻松的环境下学习日常生活中的自然知识,还能让其理解环境保护的价值所在。除此之外,在活动开展过程中,她说最让自己欣慰的是社区儿童总会发出这样的感叹——“原来大自然这么美,之前我们都没有发现”“之后我们要坚持种蔬菜,送给社区的爷爷奶奶吃”等。而服务对象的反馈也是支撑小娟坚持做环境治理实践,并成为一名“有温度”的社会工作者的关键原因。

由此可见,社会工作者小娟在开展环境治理实践的初期,会受到大学所学专业知识的限制,试图以“教育先行”的行动方式来帮助服务对象提升环境保护意识。这或许也是本土语境下社会工作者改变服务对象日常习惯的经验性策略,且在这个过程中,社会工作者的角色扮演只能达到行动性角色的浅层目标——知识教育者的要求。除此之外,需要注意的是,社会工作者对于专业化的过度执着一方面会使其在服务过程中显得高高在上;另一方面,也会使服务目标脱离服务对象的实际生活场域,甚至可能使美好的专业关系中断。[13]同时,社会工作者若不能较为全面地了解服务对象的切实需求,那其设计的服务方案在多数情况下也只能代表其自身的已然行动。[14]67-86而且这样的行动方式还忽略了人的认知和行动时常会受到其主观的影响,甚至这种影响会使人对接收的信息产生排斥或抵触情绪,以致事与愿违。因此,小娟在开展第二个环境治理项目时,便尝试转变思路,开始从服务对象主体出发,开展自然审美能力的培养。这用舒茨的现象学社会学观点来解释就是,小娟开始尝试进入服务对象主体的生活世界,反思案主的困境和需求,并通过还原服务对象周遭世界,帮助其培养目标能力。[14]145-210而在这个过程中,社会工作者的角色扮演也逐步符合行动性角色深层目标——实践陪伴者的要求。总之,社会工作者的行动性角色养成需要经历一个过程。同时,在实现角色形塑第一层目标即成为实践陪伴者的过程中,社会工作者需要具备一定的专业理念和能力:(1)秉持“环境—社会”复合型正义观;(2)具备一定的行动赋权意识;(3)拥有生态共情的能力;(4)掌握自然教育的相关知识。具体来看,社会工作者为了实现角色形塑的第一层目标,应理解两个专业理念,且具备两个主要的专业能力。

在专业理念上,第一,社会工作者在开展环境治理实践时需要秉持“环境—社会”复合型正义观。[15]其中,环境正义是以多米内利为代表的绿色社会工作倡导者所追求的价值理念[16],其试图从气候变化等一系列结构性危机入手,讨论社会—环境双重弱势群体的社会福祉。[17]社会正义是以艾拉-琳娜•马蒂斯等为代表的生态社会工作学者所秉持的价值观,其更侧重于在社区场域内,帮助公众改善地方性的环境困境。[18]而环境社会工作的身体力行者则试图融合上述两者的关注重点,使自身秉持的价值观转向一种复合型状态,其范式转向的主要原因有三点。(1)环境社会工作具有一定的独立性,即环境社会工作者在实践过程中更习惯于弱化服务群体的具象性特征,我们姑且将其称作地域类的一个社会工作学科分支。(2)环境社会工作具有一定的融合性,即环境社会工作的理念在某种意义上可以贯穿于传统社会工作的专业实践中,为其提供不同的服务视角。(3)环境社会工作不会一味地将人类的需求作为服务的首要目标,或将自然环境视为人类获其所需的资源渠道,而更愿意通过建立自然环境与人类的互构关系,以期达到主体间的共赢状态。[15]第二,社会工作者需具备一定的行动赋权意识。[19]换句话说,社会工作者在服务对象主动产生一定的环境治理行为时,需逐步退出治理实践的“舞台”,并开始扮演协助者的角色,给予公众一定的行动赋权。同时,这样的行为也是为了促进助人自助行为的产生。总之,社会工作者角色形塑的第一层目标应是致力形塑出“实践陪伴者”的角色,其过程不仅能在一定程度上体现社会工作者的行动性,也能促进环境治理主体间性[20]的实现。

在专业能力上,第一,社会工作者需要拥有生态共情的能力,这种能力可在环境治理实践的感性积累过程中形成。[8]该种共情能力的实质可谓社会工作者对自然环境的友好型情愫,其不仅能帮助个体更好地开展环境治理实践,还能在一定程度上影响同一场域中公众的环境行为取向。第二,社会工作者需要掌握自然教育的相关知识。虽然在环境治理过程中,社会工作者不应长期以教育者的角色引导服务对象参与实践,但这并不意味着其不需要拥有相关领域的知识储备。因为环境知识在一定程度上可以帮助那些原本对自然环境不感兴趣的群体了解环保常识[21],这也是提升潜在服务对象参与环境治理实践可能性的重要途径。

三、链接:社会工作者整合性环境角色的培养环境治理本是国家为了应对现代性后果而开展的社会实践。该后果之所以衍生出层出不穷的社会影响,与发展主义和消费主义的相关理念存在一定关联。[22]而发展主义和消费主义背后不可忽视的是人类或市场天真地想通过利润的增长速度掩盖住环境污染的窘境。[23]但面对具有综合性致因的环境问题,仅仅通过单一渠道去试图改善现状自然是行不通的。因此,社会工作者作为环境治理的重要参与力量,理应结合多主体、多中心的社会治理理念[24],对上述问题展开全面的反思。而为了形成环境治理的多主体互动机制,其无疑需要培养整合性的社会角色,以期实现治理过程和结果的“共同善”。接下来,通过社会工作者小黄(化名,下同)的案例进行分析。

小黄,男,社会工作专业硕士毕业,性格外向,善于与人打交道,硕士期间主要的研究方向是社区治理与社区社会工作。硕士毕业那年(2018年),一次偶然的机会让他接触到了记者这个职业。面对从未接触过的领域,他内心既忐忑又憧憬。忐忑的原因在于自身缺乏新闻传播专业的知识积累,而憧憬的重要原因在于未来他主要的工作领域是环境类专题的新闻报道。他内心坚信自己硕士期间所学的知识一定能在接下来的工作中发挥作用。怀着这样的心情,他开启了自己的“记者生涯”。

工作的前两年,他用自己的双脚丈量过当地大大小小的河流和村庄,与江边村民开展过多次促膝长谈,以此了解当地的环境现状,以及周边居民的生计与生活。他发现,记者的工作只能通过媒体传播的方式帮助公众传递心声,并用影像照片揭示环境治理情况,但是并不能真正帮助公众改变环境风险。同时,受制于记者的身份,自己与公众交流时,存在沟通隔阂。于是,在经过一段时间的思考后,他决定结合自己硕士期间所学的专业知识,与同伴一起创办一个环境治理方面的社会工作服务中心。在孵化该中心的过程中,他明确了初步的工作重心,即帮助受到企业粉尘污染的居民维护环境权益和他们的身体健康。

一开始,他通过“中间人”进入社区,与居民共同生活一段时间。同时,以深度访谈和观察法了解居民的需求,逐渐取得当地居民的信任,并与其建立友善关系。据他说,当地居民曾经尝试向相关部门反馈自身的环境诉求,且希望得到具体回应,但多次尝试未果,这使他们失去信心。针对这样的问题,他经过反复评估,认为需要多方主体的共同努力才能触及问题的根本。首先,他继续通过白天与居民聊天、晚上记录访谈要点的方式来收集、整理居民的切实需求。其次,他借助自身的人际关系网络,与政府相关部门建立了联系,并将居民的诉求及时呈现给部门负责人,逐步使其重视服务社区的环境问题。再次,他通过“院坝会”的方式向居民传达政府相关部门对于环境治理顶层设计的思路,这也是帮助居民理解政策的途径。最后,他邀请政府相关部门负责人、排放污染物的企业负责人,以及社区居民定期举办“座谈会”,激发居民维护自身环境权益的动力,加强多方沟通与协作,以此逐步回应居民的诉求。

从社会工作者小黄的实践过程来看,他理解了社区为本的环境社会工作实践具有一定的复杂性和综合性。为单一对服务对象开展增能服务只能算作是行动层面的微小改变,且触及的只是服务对象系统,而社会工作者的实践价值在多数情况下需要对服务对象系统、改变媒介系统、行动系统展开全面关照。[25]同时,作为主体之间桥梁的社会工作者,一方面需要及时将服务对象的需求传递给政府相关部门,另一方面也需要帮助服务对象理解结构层面的设计期待。从福柯对于话语、权力等观点的理解来看,人类产生的社会性行为总是被特定的物理空间所笼罩,而该空间则更似一个“全景社会”,且生发出的行为自然会受到全景社会的监督和规训。[26]190-218因此,较为全面地理解结构性图景,能使服务对象获得预期的话语反馈。在此过程中,社会工作者需拓展自身在环境治理实践中的角色扮演,通过扮演“资源链接者”来促进其实现角色形塑的第二层目标。而实现该目标需要其具备以下专业理念和能力:(1)注重环境维度的“利他主义”;(2)具备跨领域、跨部门的合作能力;(3)具备资源整合的能力;(4)拥有多元的社会资源网络。具体来说,社会工作者为了实现角色形塑的第二目标,需要关注一个专业理念且具备三种专业能力,这样才可以更好地实现其整合性角色的形塑。

在专业理念上,社会工作者在环境治理中需注重环境维度的“利他主义”。在传统社会工作价值观中,利他主义一直是使用频率较高的语汇,其定义在一定程度上是强调社会工作者的实践目标要有利于回应服务对象需求和提升其自助能力。而在环境社会工作视域内,利他主义的范畴则不仅在“服务对象”的维度上有所追求,还要求社会工作者将服务对象的利益相关体和自然环境纳入考虑范围。从新生态范式的伦理取向出发,社会系统是由不同的群落所组成的,人类只是众多子群体的一部分。[27]即理解社会现象或解决社会问题需要建立在纵观事件发生的全过程基础之上,而非用原子论的方式。[28]同时,通过维护服务对象与社会各类力量的主体间性,才能较好地促进环境治理实践中环境与社会的良性互动。

在专业能力上,第一,社会工作者需要具备一定的跨领域、跨部门合作能力。环境治理发展至今,已与生态文明建设建立起紧密的联系,其在本土语境下早已迈向复合型治理的实践取向。环境治理不仅需要政府主体的支持,还不能忽视社会多元主体的援助。因此,社会工作者运用自身能力与各个相关部门建立合作关系就显得尤为重要。这也是资源链接能力在环境治理和社会工作者角色形塑中起到的独特作用。第二,社会工作者需要具备较强的资源整合能力。可以说,资源的整合在一定程度上能促进社会工作者形成现代环境治理体系建设中的功能团结。同时,基于涂尔干对于社会团结的类型划分[29]来看,具备该能力的社会工作者可以通过链接社会主体来实现环境治理功能上的有机团结,并形塑其整合性角色。第三,社会工作者需要拥有多元的社会支持网络。初入环境治理领域的社会工作者往往会认为问题的解决应侧重于改变个体。这样的惯性思维的形成在一定程度上是由于受到以往习得性知识的影响。但针对环境治理这类带有社会取向的综合实践,我们不得不将对社会现象的诠释放入网络系统中,一方面是为了避免单一系统对日常实践的支配;另一方面则是保证环境治理实践参与主体之间形成有效的理性沟通。总之,若社会工作者理解了上述专业理念和能力,就更容易实现“资源链接者”的角色扮演。同时,其实践行为也能在一定程度上更加符合环境治理的整全性目标。

四、颠倒的实践感:社会工作者结构性环境角色的转换“实践感”一词在解释社会主体的互动过程和关系建立时较常使用,其可谓一个超越客观化逻辑,且更强调主体行动结构化的过程。而该过程在布迪厄的笔下则是一种惯习的养成或一种潜在行为的倾向。[30]其中,这种惯习是不能离开特定场域而独立解释的,且其需要面临经验实践的逻辑检验,而非掺杂直线性信息的影响作用。好比学生在学校场域内通过日复一日的知识学习和运用,从而积累到的诸多行为方式等,就可视为一种场域内的惯习。但需要注意的是,上述所指的实践感在一定程度上是基于人为环境下产生的社会行动,其受到场域的制约,在传统社会工作的实务过程中,这种实践感存在发生的可能性。而面对以自然环境为主要实践场域的环境社会工作,社会工作者更需要尝试通过微观实践建构一种新的场域,以此逐步满足服务对象的需求,我们姑且将这个过程称作一种“颠倒的实践感”。可以说,其一方面是为了促进社会工作者结构性角色的转换,另一方面也是为了探索一种本土语境下的环境社会工作实务方法。接下来,通过社会工作者阿花(化名,下同)的案例进行分析。

阿花,女,从事环境治理工作多年。大专毕业后,她在成都、广州、深圳等地接受过社区营造、基层治理(特别是环境治理)的相关学习和培训,也利用业余时间阅读过社会学、社会工作等专业的书籍。在以往的实践中,她的实践能力得到了培养。经过几年在外的打拼后,她发现自己虽然具备了环境治理的相关理念和方法,也习得了部分人文学科的理论知识,但不能将自己所学运用到家乡建设中。经过一段时间的思考,她决定离开工作了5年的城市,踏上返乡创业的道路。据她所说,返乡创业那年(2020年),由于自己对未来具体从事什么职业还不是很清楚,就借助曾经所学的行动研究方法,把自己当作一个研究者,不带任何假设进入村庄,通过参与式观察和与村民的日常访谈,最终发现村民对曾经清澈的小溪、干净的村内环境和清新的空气都十分想念。基于此,她决定在家乡尝试开展环境社会工作的实务探索。

返乡创业时,她没有任何项目作为资金支持。但幸运的是,在参加一次当地环保类社会工作机构的实地调研中,她认识了该机构的负责人,其正想策划一个乡村场域的生态情愫养成项目。借此机会,她开始深度参与环境社会工作实务项目。她以自家民宿作为切入点,不断召集村内留守妇女和老人参与民宿经营,同时,通过开展一系列生态体验活动来激发参与者内心对美好环境的喜爱之情,以及对环境治理的兴趣。第一,她借助机构的力量,邀请环境治理相关领域的学者和实务工作者来到民宿,开展环境社会工作、生态社会工作、绿色社会工作等主题工作坊,以此引导参与者在体验自然环境的同时,了解当地环境现状和环境治理知识。第二,她陪伴参与者摘取新鲜的食材,并鼓励大家一同制作“绿色晚宴”,一方面是为了让参与者感受“大自然的馈赠”,另一方面也是为了培养参与者共同营造生态家园的意识。第三,她与参与者一同去村边的小河抓鱼捕蟹,并在活动后激发参与者分享体验的感受,培养其生态情愫。第四,在实践开展到一定阶段时,她将所有经验材料整理归纳后递交到相关部门,期望政策制定者在未来的规划中考虑本村的实际情况和经验。

从社会工作者阿花的生态实践中不难发现,她在开展服务之前并没有先入为主地运用自己所学的专业知识诊断服务对象的困境和需求,而是借助“倾听”“观察”等方式全面了解实际情况,这在一定程度上体现了社会取向的社会工作之实践逻辑。同时,阿花将环境现状的展示和环境治理知识的习得放在村庄内进行,也体现了环境社会工作“人在环境中”的价值理念,即人的行为反应是需要考虑其所处的自然环境的,且人类与自然环境之间存在互动关系。[31]除此之外,阿花不仅基于服务对象的需求展开环境治理实践的微观反思,还运用自身具备的社会角色使微观实践在宏观层面发挥更大的价值。这可谓一种对于传统实践感的“颠倒”,也是一种试图追求结构性角色的转换。最特别的是,阿花在实践过程中理解了环境治理这项社会行动不能只停留在单一主体的“艺术演绎”层面,因为环境治理本是需要关注实践的对话性和为构建共同体目标而努力的过程。由此可见,社会工作者在实现角色形塑第三层目标的结构性角色转换过程中,应该具备不同的专业理念、掌握独特的专业能力,这样才能达到更加完整的角色形塑图景,成为政策实践者。相关理念和能力包括:(1)在应对环境事件时具有结构性思维;(2)自觉关注环境制度与日常治理的张力;(3)在发展公共价值观方面具有领导能力;(4)拥有影响环境政策制定的能力。具体而言,社会工作者只有具备一种专业理念和三种专业能力,才能在一定程度上实现角色形塑的第三层目标。

在专业理念上,社会工作者在应对环境事件时需具有一定的结构性思维。在社会工作者开展环境治理过程中,可以更关注具体实践的作用发挥,但在实践之前和实践完成之后,应该主动反思结构性因素对于环境事件的影响,以及微观行动对于社会结构的反作用。用吉登斯的结构—行动二重性观点来解释,即社会行动是在日常环境中被结构化的产物,但其也可以借助自身力量使某些结构化特征实现再生产。[32]除此之外,从福柯的观点出发,社会行动方式虽然会随时间的变迁而变得温和许多,但逃脱不了的是结构性因素对其的作用。[26]193-198因此,具备一定的结构性思维在某种意义上可以给社会工作者的角色形塑提供不同思路。

在专业能力上,第一,社会工作者需自觉关注环境政策与日常治理之间的张力。其中,环境政策可看作是政府相关部门对于环境问题的治理指南,也是其对美好生态环境的向往和实现人与自然和谐共生现代化的具体追求。但在日常生活中,环境治理无疑存在自身的实践逻辑。而掌握两个场域之间的实际距离可谓保证社会工作者服务成效的重要内容。肖瑛曾提出“制度—生活”视角作为“国家—社会”的替代性视角,以此说明不同的秩序观会导致社会事实呈现状态上的分野。[33]这在一定程度上说明社会工作者在面对环境问题这类公共事务时,需试图达到整合性角色的社会期待。第二,社会工作者应在发展公共价值观方面具有一定的领导能力。[34]其中,公共价值观可谓相对于私域价值观而存在的一种伦理取向,其与自然环境所具有的公共属性恰好形成天然的耦合性。而之所以要求社会工作者具备环境公共视域下的领导能力,是因为环境社会工作所涉及的本土服务还处于探索初期。在这样的时期,若存在具备该特质的人群,则能在一定程度上维系治理实践的秩序性。而上述的社会工作者也类比于马克思•韦伯在统治类型的划分中所提出的卡里斯玛型。[35]但需要注意的是,具备该种能力的基础条件是社会工作者在以往的环境治理实践中已建立起相对稳定的公众信任度,且公众的信任程度可以支撑公众逐步萌发环境治理的可持续性行为。第三,社会工作者需要具备自身行动影响环境政策制定的能力。不可否认的是,该种能力的培养需以具备相关领域的话语发声权为前提。但是在此之前试图做好影响机制的条件准备是尤为重要的。而通过社会行动影响社会结构的思路则是打破传统社会工作实务方法的过程。其通过“政策实践”这一实践方式[36],为应对未来环境公共事务提供一定的可能性,且这种可能性是将社会正义、环境正义乃至环境—社会复合型正义考虑在内的。总之,社会工作者在具备上述专业理念和能力后,自然能实现“政策实践者”的角色转换,也能更好地达到角色形塑的第三层目标。

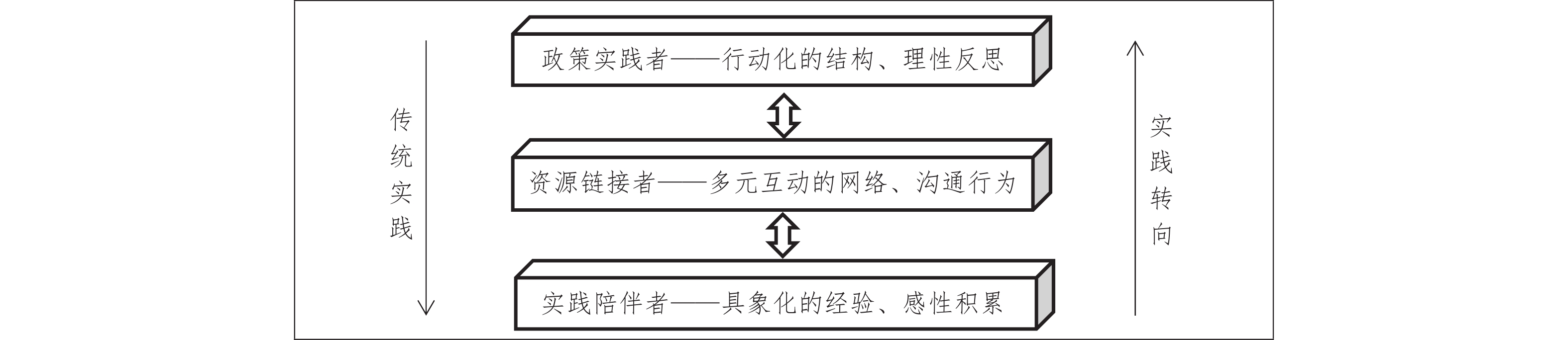

五、结论与讨论社会工作者在环境治理中所呈现的三层角色形塑过程是经过身体力行者不带任何假设进入田野点,并对长期开展的具体实践作经验概括和外推,从而逐步形成的实践产物。可以说,这样的三层形塑目标在一定程度上能够帮助社会工作者有秩序地与环境社会工作的服务对象,以及自然环境之间建立一种维持主体间性的良好关系。其中,第一层目标更倾向于给社会工作者知识层面和基本实践层面的角色培养;第二层目标主要是催化其与专业实务所涉及的相关主体建立一种符合环境社会工作学科特色的关系;第三层目标则是试图打破传统社会工作对于结构—行动关系的固有认知,从而建立微观实践与社会制度之间新的流动性。虽然角色形塑过程中所涉及的三层目标都能在环境治理中独立发挥作用,但面对具有复杂性和不可预测性的社会公共事务,社会工作者试图探索三层目标之间的统一度,将在某种意义上促进本土语境下环境社会工作的实务体系形成,我们可将这个思路称作环境社会工作者的“三层一体”角色形塑过程(见图1)。

|

图 1 环境社会工作者的“三层一体”角色形塑过程 |

在实践陪伴者的角色层面,社会工作者通过环境治理实践,一方面获得了一系列具象化的经验基模,支撑其满足服务对象的基础性需求;另一方面,也使其逐渐具备感性积累的基础。在资源链接者的角色层面,社会工作者若要帮助服务对象改善社会性困境,自然需要考虑服务对象周围的支持系统,此时前期所积累的感性经验就能在一定程度上为其开展沟通行为或建立多元的互动网络提供支持。而这个过程也是试图实现微观实践层与资源整合层相统一。在政策实践者的角色层面,社会工作者的理性反思需要一定的前提条件。其中,具象化的实践经验能给行动化的结构提供方向。同时,已形成的互动网络也能为稳定新的结构提供更大的可能性。因此,这个过程是致力于实现微观实践层、资源链接层和结构转变层的统一。

本文只对社会工作者参与环境治理的议题展开基础性讨论,但自然环境在空间呈现上存在区域差异,同时,差别性关怀也是社会工作的关注重心之一。因此,针对不同区域空间或带有不同文化性质的自然环境,社会工作者如何开展本土语境下的环境社会工作实务是接下来需要进一步讨论的问题。其对社会工作参与现代环境治理共同体构建具有实践意义。

注释

| [1] |

洪大用. 环境社会学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2021: 257-272.

|

| [2] |

陈涛. 环境治理的社会学研究: 进程、议题与前瞻[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2020(1): 53-62, 107. |

| [3] |

陈阿江, 陈涛. 环境社会学研究综述[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2019: 291-306.

|

| [4] |

乌尔里希•贝克. 风险社会[M]. 何博闻, 译. 南京: 译林出版社, 2004: 119-121.

|

| [5] |

洪大用. 关于环境社会治理的若干思考[J]. 中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2022(1): 78-84. |

| [6] |

童敏. 社会工作理论: 历史环境下社会服务实践者的声音和智慧[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2019: 11-13.

|

| [7] |

王思斌. 中国式现代化新进程与社会工作的新本土化[J]. 社会工作, 2023(1): 1-9,103. |

| [8] |

罗桥. 生态共情与生态赋能: 环境社会工作者的感性积累与理性反思[J]. 学习与探索, 2023(6): 38-46. |

| [9] |

钟兴菊, 胡丹. 环境友好行为可持续实践的过程与机制研究——基于青年环保人的案例分析[J]. 中国青年社会科学, 2022(3): 92-101. |

| [10] |

卢春天, 卫子昊. 我国青年环境关心的变迁演替——基于CGSS2003—2021的数据分析[J]. 中国青年研究, 2023(6): 15-23. |

| [11] |

GAMBRILL E. Social work practice: a critical thinker’s guide[M]. New York: Oxford University Press, 1997: 213-221.

|

| [12] |

罗桥. 环境社会工作: 概念、价值观与实践路径[J]. 学习与探索, 2020(2): 43-51,199. |

| [13] |

SPECHT H, COURTNEY M. Unfaithful angels: how social work has abandoned its mission[M]. New York: Free Press, 1994: 87-88.

|

| [14] |

阿尔弗雷德•舒茨. 社会世界的意义构成[M]. 游宗祺, 译. 北京: 商务印书馆, 2012: 67-210.

|

| [15] |

罗桥, 汤皓然. 社会工作介入环境治理的理论基础与路径选择[J]. 中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2022(1): 97-106. |

| [16] |

罗桥. 环境社会工作研究: 范式转换、多元呈现及实践取向[J]. 社会建设, 2022(4): 72-84,96. |

| [17] |

ANDROFF D, FIKE C, RORKE J. Greening social work education: teaching environmental rights and sustainability in community practice[J]. Journal of social work education, 2017, 53(3): 399-413. DOI:10.1080/10437797.2016.1266976 |

| [18] |

艾拉-琳娜•马蒂斯, 等. 生态社会工作与社会工作实践[M]. 迟红, 等, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2019: 12-15.

|

| [19] |

罗桥, 汤皓然. 价值重构、场景塑造与行动赋权: 社会工作参与社区环境治理共同体构建的三个基础[J]. 社会工作与管理, 2022(5): 5-14. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2022.05.001 |

| [20] |

梁彦隆. 主体间性与环境问题——兼谈生态伦理与可持续发展[J]. 科学技术与辩证法, 2004(2): 1-4,12. |

| [21] |

汤皓然, 罗桥. 社会工作者参与环境治理的实践路径[J]. 中国社会工作, 2023(28): 30-31. DOI:10.3969/j.issn.1674-3857.2023.28.016 |

| [22] |

洪大用. 经济增长、环境保护与生态现代化——以环境社会学为视角[J]. 中国社会科学, 2012(9): 82-99,207. |

| [23] |

JORGENSON A K, DIETZ T. Economic growth does not reduce the ecological intensity of human well-being[J]. Sustainability science, 2015, 10(1): 149-156. DOI:10.1007/s11625-014-0264-6 |

| [24] |

YOUNG O R. On environmental Governance: sustainability, efficiency, and equity[M]. Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2013: 127-131.

|

| [25] |

何雪松. 社会工作理论[M]. 上海: 格致出版社, 2017: 90-92.

|

| [26] |

米歇尔•福柯. 规训与惩罚[M]. 刘北成, 杨远婴, 译. 北京: 生活•读书•新知三联书店, 2007.

|

| [27] |

CATTON W R J, DUNLAP R E. Environmental sociology: a new paradigm[J]. The American sociologist, 1978, 13(1): 41-49. |

| [28] |

盖奥尔格•西美尔. 社会学: 关于社会化形式的研究[M]. 林荣远, 译. 北京: 华夏出版社, 2002: 124-125.

|

| [29] |

埃米尔•涂尔干. 社会分工论[M]. 渠敬东, 译. 北京: 生活•读书•新知三联书店, 2013: 223.

|

| [30] |

皮埃尔•布迪厄. 实践感[M]. 蒋梓骅, 译. 南京: 译林出版社, 2012: 73-81.

|

| [31] |

DEWANE C J. Environmentalism and social work: the ultimate social justice issue[J]. Social work today, 2011, 11(5): 20. |

| [32] |

杨善华, 谢立中. 西方社会学理论•下卷[M]. 北京: 北京大学出版社, 2006: 93-100.

|

| [33] |

肖瑛. 从“国家与社会”到“制度与生活”: 中国社会变迁研究的视角转换[J]. 中国社会科学, 2014(9): 88-104, 204-205. |

| [34] |

BESTHORN F H. Vertical farming: social work and sustainable urban agriculture in an age of global food crises[J]. Australian social work, 2013, 66(2): 187-203. DOI:10.1080/0312407X.2012.716448 |

| [35] |

李荣山. 权力与伦理: 韦伯支配社会学中的国家理由问题[J]. 社会, 2020(3): 1-31. |

| [36] |

马凤芝. 政策实践: 一种新兴的社会工作实践方法[J]. 东岳论丛, 2014(1): 12-17. |

2024, Vol. 24

2024, Vol. 24