随着老年人口不断增长、老龄化程度持续加深,我国社会治理面临严峻挑战。与此同时,社会进入瞬息万变的数字化时代,大数据、5G、云计算、人工智能、区块链等现代信息技术的快速发展,不断嵌入并改变传统社会的实践与生活方式。[1]然而,数字技术在促进社会发展的同时,也在一定程度上造成了“老年弱势”问题。由于内在和外在等一系列因素的影响,老年人逐渐成为边缘化的数字弱势群体,其中,尤以乡村老年人的数字鸿沟问题最为严峻。《第52次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2023年6月,我国网民规模达10.79亿人,其中农村网民数量为3.01亿人,仅占全国网民总数的27.9%。[2]此外,我国农村地区的互联网基础设施建设较为薄弱,特别是农村老年人拥有的数字信息设备和公共场所可供利用的互联网服务设施都非常缺乏。这些问题导致了庞大的农村老年人口和深入发展的数字信息技术之间横亘着显著的数字鸿沟,加剧了社会弱势群体信息占有和发展机会的不平衡。因此,在老龄化和数字化的双重背景下,如何有效弥合乡村老年人的数字鸿沟,成为数字乡村建设必须回答的时代命题。

为积极回应老年人面临的数字鸿沟问题,现有研究从不同角度展开了充分探讨。从定义上看,老年人数字鸿沟是数字鸿沟概念的一个分支,可以视作数字鸿沟在年龄维度上的体现;在本质上,老年人数字鸿沟来源于人口年龄结构变化与经济社会发展不协调所产生的发展问题。[3]对于老年人数字鸿沟产生的原因,学者们分别从制度、技术、文化、生理等多个层面进行了理论解释,其中,“三级数字鸿沟理论”高度概括了上述多种因素,也得到了学界的普遍认可和广泛应用。该理论认为,在数字信息技术深入发展的过程中,存在互联网设备接入、拥有和使用现代数字信息技术、媒介素养差距等问题,即接入沟、使用沟、知识沟是形成数字鸿沟的主要症结。[4]为了让老年人更好地参与和融入数字社会,不少研究提出了包括政策、社会、文化、技术等多个向度的弥合路径,并从多个层面构建了老年人数字融入的行动框架,主要包括政策设计框架、技术赋权框架和社会行动框架。一是政策层面的行动框架。其侧重于从政策设计、政策形成、政策实践等角度为消解老年数字鸿沟提供顶层制度设计。比如,陈珍采用“多源流”分析模型,构建了“问题源流—政策源流—政治源流”的分析框架,探究如何通过政策设计来推动解决老年人数字技术使用难的问题。[5]匡亚林等提出了整合社会分散资源,鼓励多元主体参与老年人数字实践,加快构建老年人数字融入政策支持体系等建议。[6]二是技术层面的行动框架。其侧重于从技术创新、技术赋权等维度增强老年人的数字能力。比如,有研究选取“知识、技能、特质、态度”四大维度构建数字素养的胜任力框架,有效发挥其在不同领域的赋能作用,促进个体在各场景中的深度数字参与。[7]结合老年人数字鸿沟的实际图景,有研究基于“制度—技术”视角构建了“可接受、可获得、可适用、可支付和可到达”的5A分析模型,助力老年人融入数字化公共服务。此外,还有研究认为有必要赋予老年群体表达和参与的话语权,建立“需求—响应”的双向赋能机制,通过技术赋能激发工具效应,实现老年群体与数字技术的共生发展。[8]并且,在这一过程中,还需通过构建“管理层—数据层—活动层”的分析框架,将不同主体行为联系起来,以实现对全社会管理的有效支撑和治理保障。[9]三是社会层面的行动框架。其侧重于从社会融合与数字融入的角度扩大老年人的数字参与。比如,有研究基于“三级数字鸿沟”理论构建洋葱模型,全面刻画老年人在数字融入时面临的多重阻碍。[10]有研究进一步借鉴社会学视角中“文化堕距”的概念,创造性地构建出旨在弥合老年数字鸿沟、实现可持续包容性治理的分析框架,以揭示老年数字鸿沟背后的社会管理和制度设计因素。[11]有研究以“伦理—现实”二维框架为分析视角,讨论数字鸿沟存在的社会根源和演进机制,提出老年友好型数字包容社会的建构方略。[12]此外,还有研究认为必须加强政府、社会和企业等多元主体的协同合作,从而畅通数字弱势群体的社会融入。[13]

综上所述,现有研究围绕老年人数字鸿沟的概念、原因及弥合路径等问题进行了充分的刻画,为深入研究这一议题奠定了重要的理论基础,但其中仍存在需要进一步拓展的学术空间。一方面,现有研究大多倾向于对城乡老年人数字鸿沟问题进行笼统性分析,未能充分揭示乡村老年人数字鸿沟的特殊性。另一方面,从社会工作角度分析乡村老年人数字鸿沟的研究未能有效解释社会工作介入老年人数字鸿沟的行动机理。基于此,本文主要以“针灸理念”为切入视角,尝试构建“针灸理念”介入乡村老年人数字鸿沟的分析框架,重点探讨“针灸理念”介入乡村老年人数字鸿沟的行动机理、面临困境及优化路径,期望为乡村老年人数字鸿沟困境的化解提供理论参考。

二、“针灸理念”:弥合乡村老年人数字鸿沟的新视角(一) 理论内涵:“针灸理念”的研究渊源及进展

为解决弱势群体的数字鸿沟问题,不少研究者试图通过构建一系列理论模型或探索不同的实践项目来化解数字鸿沟难题,但这些项目构思并非都能达成满意成效。比如,尼古拉斯•尼葛洛庞帝提出的“一童一电脑计划”(OLPC—One Laptop Per Child)就因成本过高而逐渐退出公众视野。[14]因此,综合考虑数字覆盖、资源节约、终端设备利用率等因素,学界提出“针灸理念”介入数字鸿沟这种全新的社会治理方法,并在墨西哥等地付诸实践,收到了不错的实践效果。

在概念渊源上,“针灸理念”由“城市针灸理念”发展和提炼而来。20世纪80年代,西班牙巴塞罗那市对老城区进行空间更新,建筑师莫拉莱斯在此实践基础上提出了“城市针灸理念”。[15]与以往大改大建的“手术式”改造不同,“城市针灸理念”以尊重地方深层结构为基础,通过选取具有系统关联性的“穴位”,综合运用多学科多视角的手段进行“点式治疗”。因为“针灸理念”较为尊重地方原有的风貌格局和历史文脉,以及具备小规模、渐进式、灵活易行的操作特点,所以被中国建筑师广泛应用到乡村建设中。近年来,越来越多的学者将“针灸理念”灵活应用到社会治理领域。有学者提出通过使用数字网络互动,促进居民参与,振兴地方发展;[16]有学者基于对南非开普敦一个郊区组织的研究,探讨了“针灸理念”潜在的赋权作用。[17]在众多实践案例中,墨西哥成功地将“针灸理念”引入社区数字鸿沟的解决过程之中,通过了解目标地点的基本地理特征,营造社区成员的需求空间,构建居民与数字技术之间的联系;打造数字学习的基本路径,帮助社区成员缓解心理障碍和消除数字恐惧,从而真正跨越数字鸿沟。概言之,“针灸理念”介入数字鸿沟主要包括空间、连接、内容和训练四大关键因素。这主要是指运用空间将社区成员与数字技术连接起来,通过数字教育和对行动系统的训练,帮助社区成员了解和学习数字技术,享受数字红利。

(二) 理论适切度:“针灸理念”介入乡村老年人数字鸿沟的合理性分析

“针灸理念”受中国传统针灸术的启发而发展,其与中国本土的知识体系具有天然的亲密性。在乡村老年人数字鸿沟问题的研究中,“针灸理念”的契合性主要体现在三个方面。第一,两者同是社会正义的建构理念。“针灸理念”主张在保护和尊重原有风貌和格局的基础上,更新公共建筑或公共空间,这不但能够避免资源浪费,还能够保证空间内机会和权利的公平分配。而弥合乡村老年人数字鸿沟的本质是维护不同群体的社会发展权,让所有人群共享数字技术发展成果是共享发展的应有之义,两者同样是追求社会正义。[18]第二,两者同是以内容为主的行动策略。“针灸理念”注重内容的改造和更新,从街区、社区等微观尺度切入,关注小规模的干预措施对公众行为以及心理变化产生的影响。这种以内容为本的行动策略对于弥合乡村老年人数字鸿沟至关重要,只有设计安排适合乡村老年人的数字学习课程,才能推动其更好地学习和适应智能技术。第三,两者同是内源发展的人文关怀。“针灸理念”是一种具有延续性、整体性的治理方法,讲求“以人为本”的人文关怀。从内源发展理论的角度来看,乡村和老年人都具有独特性。应从乡村的地方性、复杂性、多样性出发,尊重和保护其原有风貌。老年人具有数字需求和数字潜能,同时拥有丰富的人生阅历,他们是数字时代的受益者,也会是积极的参与者。[19]但随着年龄的增长,老年人受到身体机能下降的影响,对数字技术“可望而不可及”。“针灸理念”介入乡村老年人数字鸿沟,秉持的正是适中的、柔和的、具有发展性的价值理念,也是将系统性、社会性、发展性综合考虑在内的行动策略。“针灸理念”与乡村老年人数字鸿沟问题相互耦合,可以作为一个新的分析视角加以建构。

(三) 框架构建:“针灸理念”介入乡村老年人数字鸿沟的理论逻辑

关于“针灸理念”的应用,虽然在一些国家和地区的实践取得了成功,但是国内外的相关研究依然相对较少,尚未形成关于“针灸理念”分析框架等方面的统一共识。本文主要以社会工作实务四大基本系统为基础,构建“针灸理念”介入乡村老年人数字鸿沟的分析框架。

1. 四大系统:“针灸理念”介入的对象与行动者

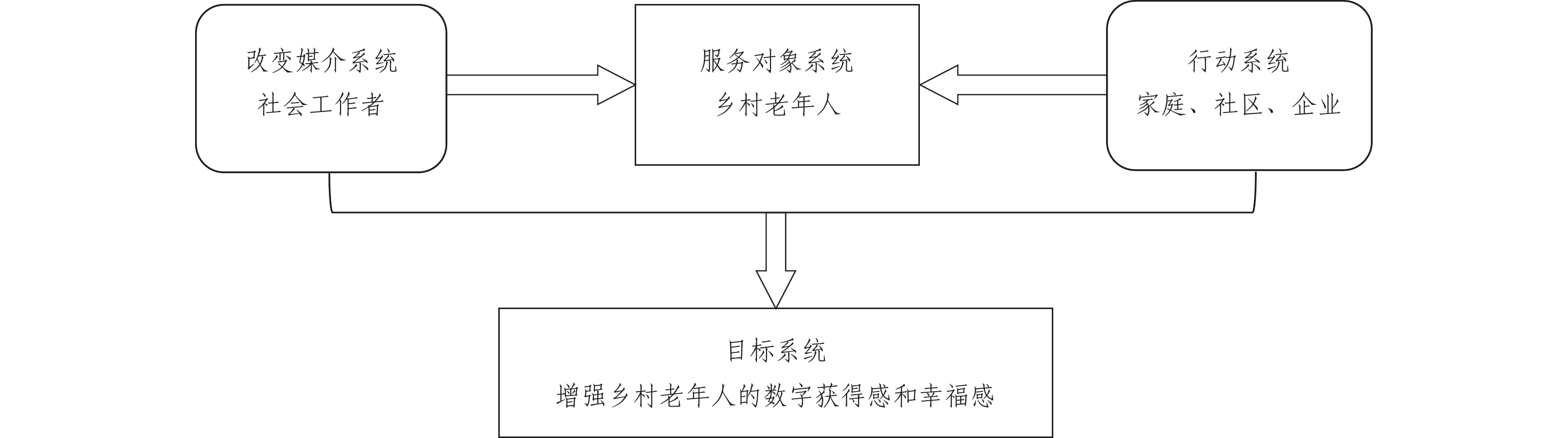

首先,精准识别服务对象系统,并对其情况进行评估是整个系统运行的第一步,尤其是要挖掘潜在服务对象。[20]要按照年龄、禀赋、个人需求等方面的差异,有针对性地采取对策,减轻服务对象对数字生活的抗拒感和无力感。其次,通过改变服务对象和空间环境,即目标系统,为乡村老年人提供基本数字工具和网络基础设施,以及创造乡村老年人数字学习的空间和机会。再次,改变媒介系统是由能够有计划、直接帮助乡村老年人弥合数字鸿沟的“服务提供者”所组成的系统。他们通常是受过数字教育培训或者拥有数字信息技术的社会工作者以及公共的、志愿的或非营利的机构或组织。比如,具备数字技能的社会工作者具有专业优势,可以为乡村老年人提供精准化的老年数字教育。最后,行动系统包含了参与协调和帮助“针灸理念”介入乡村老年人数字鸿沟的所有成员。为弥合乡村老年人数字鸿沟,除了需要主要服务提供者参与和营造客观空间环境外,还应增强家庭、社区、企业、社会等多元支持系统的建设,通过各方协同合作,为提升乡村老年人的数字技能及素养能力提供多渠道帮助。具体思路如图1所示。

|

图 1 “针灸理念”介入乡村老年人数字鸿沟的四大基本系统 |

2. “针灸理念”:渐进式“疗程”及“对症下药”

考虑“乡村”和“老年人”的双重特殊性,有必要制定渐进式“疗程”以弥合乡村老年人的数字鸿沟,即采取一种渐进的、引导式学习数字技能的方式来发挥介入效果。因此,“针灸理念”的介入总体可分为两个“疗程”。第一个“疗程”需重点关注乡村老年人特色数字空间的建造更新和内容充实。具体而言,是“激活功能”和“确定穴位”,利用“穴位”的改造,纾解乡村老年人的畏惧感和不安感,并制定通俗易懂的数字学习内容与教学方案,为下一个“疗程”做准备。第二个“疗程”是在第一“疗程”的基础上进行具有针对性的更新和服务,切实提高乡村老年人数字生活幸福感,多方协同合作促进老年人数字参与,其主要包括“辨症施针”和“舒经活穴”两大步骤。总之,第一个“疗程”是第二个“疗程”的前提和准备,第二个“疗程”是第一个“疗程”的巩固和推进,两个“疗程”相辅相成。具体的分析框架如表1所示。

| 表 1 “针灸理念”介入乡村老年人数字鸿沟的分析框架 |

在解决乡村老年人数字鸿沟问题的过程中,“针灸理念”的介入不仅是一种小规模、渐进式的弥合方法,还是一种具有延续性、整体性的行动策略,离不开目标系统、服务对象系统、改变媒介系统和行动系统之间的有机结合。由于乡村老年人长期以来形成的生活习惯和思想观念相对固化,推动其数字化和智能化融入的过程也需循序渐进。一是激活功能。即了解乡村的基本信息,包括公路、街道、人口、经济收入、教育等,在可以弥合乡村数字鸿沟的地方建立一个中心,这就是精确而有效的 “一根针”。二是确定“穴位”。“穴位”的选取要具有策略性、关联性和系统性。在空间层面,一般是选取对乡村影响力较大的建筑;在服务对象层面,个人的认知、思想和情感是促使其走近数字世界的动力,乡贤、退休干部、青年志愿者是带动服务对象改变的关键力量。三是辨“症”施“针”。“小规模、渐进式、点介入、阵扩散”是“针灸理念”的突出特点,应制定并实施“微改方案”,通过数字技术带动数字教育。

(一) 激活“功能”:数字学习空间的营造

从一般意义上讲,乡村具有农业生产、生态涵养、休闲体验等功能,同时也是与城镇共生共存、互促互进的重要空间。伴随着数字化和信息化的发展,乡村空间也释放出新的功能。“针灸疗法”在尊重原有乡村风貌和历史文脉的基础上,主张以搭建乡村老年人数字学习公共空间作为策略,即以乡村老年人数字学习空间作为目标系统,充分发挥乡村老年人的自身优势,激活其内生动力。第一,在空间选取方面,数字学习公共空间的搭建不能破坏原有的乡村格局,要在尊重原有风貌格局和历史文脉的基础上,从日常生活层面塑造数字场景和丰富空间内容。第二,在空间生成方面,四大系统应当相互配合,相互制约,维护数字学习空间的秩序和稳定,进一步提升乡村老年人在数字学习和体验中的精神追求。

营造乡村老年人数字学习空间是对“空间正义”的追求,充实数字教育内容是“助人自助”的体现,其目的都是在“以乡村老年人为本”的基础上实现数字公平,帮助乡村老年人终身学习,并享受数字化时代的成果。比如,在欧洲地区,通常会采取“数字服务促进计划”来解决偏远村落的数字排斥问题,在空间选择上,立足社区本位选取数字培训场所,充分利用“图书馆、教堂大厅、村务中心和村礼堂”等地为村民提供数字课程培训,这在节约资源的同时,也在很大程度上缓解了欧洲地区的乡村数字隔离问题。[21]在我国,数字化老年教育不仅在具象化的线下空间内集中提供教育资源,不断满足老年人多样化的学习需求,“线下活动+线上课程+智能硬件”的模式更是打破了原有空间的局限性。如今,老年人数字教育的教学内容和服务模式日益趋于智能化和自主化,为助力老年人跨越数字鸿沟提供了前提。[22]

(二) 确定“穴位”:记忆与情感触发的动机

在“针灸理念”介入时,空间的建立被视为“穴位”。除此之外,乡村老年人身上的“穴位”正是其数字参与的动力,同时也是“施针”的切入点。乡村老年人进入数智社会时会受到阻隔,这不但与其自身权能有关,也和数字社会顶层设计息息相关,两者分别对应四大系统中的服务对象系统和目标系统。因此,弥合乡村老年人数字鸿沟需要将目标系统的重构与服务对象系统的参与相结合。

1.目标系统:唤醒失落的空间记忆

从内源发展理论角度看,相较于外地人而言,乡村老年人对当地的生态、历史和人文的熟悉程度更深,数字需求也更大;从角色身份维度看,乡村老年人不仅是数字时代的受益者,也是其中的重要参与者。一方面,“针灸理念”能够在不改变原有乡村特征和建构的基础上,通过公共空间重塑乡村的身份标识。另一方面,“针灸理念”既能保证资源分配的公平公正,又能降低技术接入成本,避免资源浪费。由此可见,空间正义不仅是地理空间的正义,更是在此空间内资源和权利的公平分配,因而精准挖掘乡村地区优势领域,确定“穴位”尤为关键。乡村老年人以“土”为生,数字空间的建立是对于乡村空间的更新和利用,要保有“乡土性”。“穴位”的选取、建构和更新不是随意的,而是应当选择易于识别的公共空间或建筑作为更新的对象。例如选择乡村中老旧的活动场所、社区活动中心、标志性的建筑等乡村老年人熟悉的环境,唤醒失落的空间记忆,多设座椅、休息区域、聊天室等设施,采用柔和而有辨识度的颜色和字体。这样既有助于消解乡村老年人对数字空间和技术的恐惧感,又有利于激发其数字学习的动机。

2. 服务对象系统:“情”与“学”的互作效应

情感是触发乡村老年人数字学习的重要动机。从以往熟悉的劳作活动转向陌生的数字学习与互动,是乡村老年人主体性不断发展的过程,同时也是“情”与“学”不断平衡、相互促进的动态过程。一方面,情感是数字学习产生的动机和持之以恒的动力。中国人的社会关系呈现出一圈圈“涟漪”,尤其是对于乡村老年人来讲,亲朋、邻里、乡土情是驱动其愿意参与社会生活的基础和动力。“情”为“针灸理念”介入乡村老年人数字鸿沟的持续性提供了保障。老年人在情感上更加依赖亲朋好友的支持,这有助于吸引他们通过数字技术和媒体便捷地与家人、朋友聊天与沟通,参与数字交流,满足情感需求。[23]除此之外,数字学习空间作为老年人集聚的场域,朋辈群体之间在这里沟通交流也可以促进其学习积极性的提升,因此要积极发挥朋辈的引领作用。社会工作者可以将比较积极的老年人组织为学习小组,促进大家互相交流与学习。此外,社会工作者、志愿者等能够帮助乡村老年人建立社会支持网络,初步形成基于新空间、新共识的情感共同体。另一方面,数字学习也能帮助乡村老年人享受新的情感体验。有研究发现,一部分老年人被数字排斥主要归因于其数字技能的严重缺乏。[24]通过学习和实践,乡村老年人能够具备一定的信息技能和操作能力,进一步提升自身数字经验,促进情感深化和关系构建。总之,身处“情本位”的情境中,社会工作者需关注乡村老年人在数字空间参与互动时“情”与“学”的平衡。

(三) 辨“症”施“针”:“微”改变的显著作用

确定“穴位”后,可进一步采取针对性措施。在“针灸理念”指导下,通过“针灸式”的“微改方案”有效介入乡村老年人数字鸿沟,主要采取空间“微更新”、需求“微刺激”、资源“微链接”、多方“微组织”来发挥四大系统的协同作用,弥合乡村老年人数字鸿沟。

1. 目标系统:空间“微更新”

以“问题诊断,针灸微改”为导向,对乡村的可利用空间进行打造,建立符合乡村地方特色的数字学习空间,将地域特色与数字文化相结合,这是空间“微更新”的重要内容。为了激发乡村老年人对乡村历史文化的思考、记忆和共鸣,增强老年人对数字文化的认同性,使数字空间具有可读性和可识别性,有必要对乡村的各种要素进行数字化设计,使数字技术充分融入乡村生活。比如,可利用乡村原有的生产作坊等老年人具有共同记忆的场所,创新打造具备地方特色的年代生活数字体验馆,也可对一些具有历史意义的空间进行改造利用,让乡村数字公共空间从历史记忆走向未来数字体验。[25]通过营造适合乡村老年人的数字学习和教育空间,在保留乡村原有风貌格局、历史文脉的基础上,使乡村老年人实现从差异化享有走向共享数字红利的目标。

2. 服务对象系统:需求“微刺激”

对于乡村老年人而言,激发“触媒需求”是数字融入的第一步。既不能选择将其排斥在外的“不刺激”,又不能选择 “强刺激”,而是要采取有重点、力度适中、精准有效的“微刺激”。一方面,通过情感满足来激发动力。数字社交、数字获取等触媒需求是乡村老年人“看向窗外”的重要动力。通过数字技术,乡村老年人可以突破传统地缘和血缘关系的局限性,主动寻求建立以兴趣爱好为主的新的社会关系,从而满足情感需求。另一方面,老年群体社交线上化也能在很大程度上缓解数字代沟,满足其自身需要,增强代际间的交流和互动。在实践中,短视频作为近几年兴起的数字平台,对于数字素养偏低的老年人具有天然的亲和力。乡村老年人不仅可以通过短视频在网络空间进行话语表达和展现自我形象,其也能够借此在很大程度上增加对数字技术的体验感和认同感,进而激发自身数字融入的积极性。此外,“手机课堂进社区”等各类培训活动的开展,也极大激发了老年人的数字兴趣,从“一对一指导”老年人如何使用智能手机,到科普手机防诈骗等知识,老年人在此过程中逐渐感受到了数字生活的便利。

3. 改变媒介系统:资源“微链接”

以社会工作者为代表的媒介系统具有链接资源的优势,特别是非正式支持资源,其能够实现资源“微链接”,具体策略如下。第一,对乡村老年人开展精准的资源需求调研。在行动系统进入数字空间和服务场域之前,社会工作者需要根据乡村的状况和老年人的特征开展有针对性的需求调研,以帮助确定资源目标,挖掘潜在资源。第二,关注非正式支持资源的重要作用。数字空间的建设需要政府、社会工作机构等正式资源的集合与发挥作用,但对于身处“熟人社会”的乡村老年人而言,家庭成员、邻居朋友、同辈群体等非正式资源更能激发其投身数字时代的兴趣与热情,为其提供精神层面的支持和帮助,如情感支持、精神慰藉和信息支持等。第三,重视外部资源的作用。作为乡村老年人和外界对话的重要桥梁和纽带,社会工作者应当积极充当资源链接者角色,或者充分利用政策优势和在地资源优势,努力弥合乡村老年人的数字鸿沟。

4. 行动系统:多方“微组织”

“微组织”以问题导向和微观治理为手段,通过多元协调,精准解决数字鸿沟难题。在数字时代,技术与人治达到了深度融合,针对乡村老年人数字鸿沟问题,需要正确处理各方主体与乡村及老年人之间的关系。第一,“微组织”是一种自下而上的弥合方式。和传统乡村项目实施强调自上而下、行政命令驱动、政府号召指示等行政色彩浓厚的方式不同,“微组织”更多采取访谈、沟通、互动的方式聆听乡村老年人的意见,注重包容和吸纳服务对象的意见,以提高老年人对数字的认同感,从而推动数字空间建设。第二,“微组织”是一种社会力量的集合方式。利用自身专业化优势,吸引多方社会力量和社会资源,尤其是发动村民骨干、亲密社群、同辈群体的力量,有效对接服务对象的数字需求。不同类型的“微组织”可以对老年人的实际生活需求形成积极响应,体现了多元协调、积少成多的社会力量影响。第三,“微组织”是一种乡村资源的整合方式。即利用政策优势和地方资源禀赋充分统合乡村“碎片化”“零散化”治理资源,发挥不同主体链接资源和整合资源的内在优势,从而达到有效弥合乡村老年人数字鸿沟的根本目的,其体现了对资源的整合利用。[26]

四、“针灸理念”介入乡村老年人数字鸿沟的实践困境数字技术虽然为乡村带来了物理上的现代化,但是并未完全弥合数字鸿沟。“针灸理念”介入乡村老年人数字鸿沟虽然能发挥一定的积极效用,但乡村老年人在接受数字学习和数字服务后依然有可能面临风险,在从现实空间转向数字空间的过程中,乡村老年人受到固有认知的影响,难免会陷入失声的困境。因而,“针灸理念”的介入和乡村老年人数字鸿沟之间仍然存在一定的张力。[27]

(一) 理念层面:“针灸理念”微小介入的效用不足

造成乡村老年人数字鸿沟的成因是多元的,除了个体生理技能、认知能力、个人禀赋、数字素养等原因外,乡村老年人数字鸿沟的宏观成因更加现实而紧迫。一是乡村地理空间使用不公平导致数字机会不平等。在城镇化发展进程中,乡村空间不断被改造、挤压,使得乡村老年人失去接触信息和数字的地理空间和机会。二是政策偏向导致乡村数字隔离。由于国家信息技术发展政策的优先级差异,以及一系列城市偏向政策的出台,城市更易获得数字信息资源的青睐,乡村被迫隔离在数字信息技术发展之外。三是城市文化优势导致乡村老年人数字排斥。城市年轻人拥有巨大的创造力和生命力,乡村老年人对于数字信息技术的追求容易被淹没,衰老、保守、愚昧、落后等标签,带有歧视的刻板印象以及消极的环境氛围,这些均降低了老年人参与数字社会的积极性。

从介入路径看,“针灸理念”反映的是一种具体的、微小介入的操作方法,是以乡村、空间、老年人三者为对象,主张空间更新、内容改造的介入策略。尽管其倡导可持续发展,坚持链式效应,追求对更大范围社会、环境、经济、人口的改造,但依然缺乏针对宏观层面的具体改变行动。因此,“针灸理念”的微小介入和数字鸿沟的宏观成因能否充分耦合,需要在实践中进一步验证和讨论。

(二) 个体层面:乡村老年人固有认知下的“数字恐惧”

乡村老年人的受教育程度和文化水平普遍不高,加上日常对数字技术和数字化产品的接触较少,当习惯于乡村传统生活的老年人面临猛烈的数字洪流时,难免会产生“数字恐惧”。若乡村老年人不积极迈入数字学习空间,那么空间营造将失去意义。如何解决第一步,即“破冰行动”,是一大难题。

首先,已有知识经验和对数字的固化认知导致“前摄抑制”,乡村老年人遵循固有的认识路径容易陷入不知所措的数字困境,继而对数字技术产生恐惧和排斥。大多数乡村老年人并非不愿意拥抱数字时代,但“人机情感隔阂的鸿沟”使得他们被数字技术排斥。[28]其次,乡村数字空间的营造是理想化的数字学习和生活模式,是对以往乡村生活方式的一次更新升级,但数字学习空间的建设容易陷入一味追求现代化的局面,而忽视乡村老年人的需求,这会严重阻滞乡村老年人的参与意愿。再次,个人禀赋在数字参与中的具象化呈现会加深乡村老年人的“数字恐惧”和“数字无力”。通常来说,禀赋较高、受过教育、机会较多的老年人更具有数字学习的优势,而高龄、经济困难、缺乏数字接触机会的老年人则面临融入难题。这样的“马太效应”在老年人未接触数字之前并不会具象化呈现,但是在其学习和参与过程中,传统的孤独感和无力感会进一步转化成“数字孤独”。这种分化可能会导致老年人选择性接收,甚至排斥数字信息,使其无法真正融入数字生活,从而进一步加深乡村老年人内部的数字鸿沟。此外,乡村老年人受教育程度和文化水平普遍不高,加之他们的信息辨别能力不足,极易出现对数字信息全盘接受或过度信任的情况。近年来,老年人在网络空间被欺骗的案例也越来越多,对信息虚实辨别不清的老年人很容易成为网络谣言和虚假信息的传播者。这会打击乡村老年人学习数字技术的信心,对其后续使用数字技能产生负面影响,无法让其按照预想的方式享受数字生活。

(三) 系统层面:多主体协同参与的困境

在数字学习空间营造的美好畅想下,四大系统之间能否有效协作也可能是面临的潜在风险。数字学习空间的构建、数字教育和数字服务的开展,离不开政府、市场、企业、社会和家庭等社群成员之间的协作。只有根据自身职能明确角色分工,通力协作,才能帮助乡村老年人实现融入数字时代的目标。但目前多主体高效协同的合作机制尚未建立,各方开展分工合作的阻碍仍然存在。一方面,各方职责划分不明确,只是界定了系统的行动机理,但每个步骤如何开展、由谁负责等问题尚未明确。另一方面,监管评估不到位,为了保证“针灸理念”介入的可持续性,防止各方参与数字鸿沟弥合的工作流于形式,后劲不足,需要建立效果评估和监管激励机制,动态监控调整行动规划。[29]

除了上述问题,如何促进社群成员的沟通和交流也是亟须解决的难题。行动系统要以服务对象为中心,切实了解乡村老年人的数字需求,社群成员之间应积极交流,协商制定出一套符合当下国情与乡村语境的具体行动方案,引导和保障“针灸理念”介入乡村老年人数字鸿沟工作的有序推进。

五、舒“经”活“穴”:“针灸理念”介入乡村老年人数字鸿沟的优化路径弥合乡村老年人数字鸿沟是一个系统性、延续性的过程。只有政府、企业、社会工作者、老年人及其家庭等多方主体共同参与,才能构建起有效弥合乡村老年人数字鸿沟的多元支持体系,从而更好地回应乡村老年人的数字需求,增强其数字认同,构建一个包容和谐的数字友好环境。在这个过程中,社会工作者不再只是充当服务者,还需要立足乡村语境,在引导乡村老年人走进数字生活的同时,推进多元主体协同参与,倡导营造老龄友好的数字环境。

(一) “全局观”:立足乡村语境的数字包容倡导者

“针灸理念”介入乡村公共空间的更新改造虽是一种微小介入的方法,但也是在乡村经济条件有限和项目资金缺乏的情形下,弥合数字鸿沟的现实选择。可以认为,“针灸理念”的介入实质上是对一种宏观现象、社会发展问题以及社会需求的现实回应,只不过是通过一种小尺度、适应性、多样化的工作模式来具体落实。因此,媒介系统和行动系统需树立“全局观”,立足乡村语境展开整体性思考和规划。社会工作者不仅要扮演乡村老年人的数字支持者和服务者,还需站在数字包容的立场上,积极扮演乡村资源链接者和乡村老年人数字友好政策倡导者的角色,让乡村老年人跟上时代步伐,搭上数字快车,拥有更多幸福感、获得感和安全感,实现全社会共建共融共享数字生活成果的目标。[30]

一方面,社会工作者要明确促进乡村内外资源有效链接和整合的任务。在“针灸理念”介入过程中,有效开发和利用乡村资源,打造具有乡村特色的数字学习空间,同时链接外部资源,多方协调、共同参与乡村老年人数字鸿沟的弥合行动。另一方面,乡村老年人作为乡村内源发展的优势资源要得到重视,并充分发挥其作用。在优势视角下,乡村老年人拥有充足的时间、丰富的阅历、高度的乡村认同感和更牢固的人际关系,行动系统应当去掉乡村老年人身上“衰老”“保守”“落后”的标签,将推动数字化、智能化和促进发挥老年人余热相结合,构建友爱、互助、包容的老年人友好环境。社会工作者要以更加柔和多样化的交流方式,如对话、访谈等,通过人情取向的行动模式为乡村老年人提供表达自身需求的机会,鼓励行动系统营造包容的数字环境。

(二) “渐进式”:增强乡村老年人数字技术认同的引导者

“针灸理念”介入乡村老年人数字鸿沟不是一蹴而就的,而是一个渐进式的过程。首先,在空间营造时需要巧妙引入数字相关的设计要素,引导乡村老年人适应数字时代。例如,考虑到老年人身体机能下降、视力衰退等情况,在数字空间中要添加显眼、护眼的标识,形成统一的符号标志,尽量增加长椅、休息室等公共设施,张贴数字学习宣传标语等,营造数字学习氛围和老龄友好的学习空间。其次,通过开展个案辅导,增强乡村老年人的自我效能感,帮助其树立正确的自我认知,改变其以往对于自我的消极认识和对数字技术的负面看法,使其走近数字生活,主动适应社会变迁。[31]在为乡村老年人提供基础数字教学和服务的同时,要以更加灵活多变的形式和丰富多彩的内容,以更加人性化和接地气的方式,让有“数字恐惧”心理的乡村老年人逐步掌握数字技能的使用方法,帮助其融入数字生活。并且,在数字教学中要以“线下”教学为主,保留“线上”教学和服务,“线上”“线下”相结合。乡村老年人不只是被动的服务接受者,作为利益相关者,他们应当拥有表达自身诉求或者发表相关意见、参与数字鸿沟弥合的机会。除了学习基本的数字技能之外,其他的数字技能培训可以按照乡村老年人的实际需求,有针对性地开展。最后,朋辈群体在激发乡村老年人主动学习数字技术过程中扮演重要角色,可以开展乡村老年人互助小组,通过内部互动来促进朋辈支持。同时可以适当拓宽低龄老年人的参与途径,引导退休老干部担任相关职务,为高龄老年人打造“老老互助”的数字培训。这样既能够提高乡村老年人参与的积极性,也能够在一定程度上缓解改变媒介系统和行动系统的压力。

(三) “可持续”:优化多元主体协同参与的行动者

“针灸理念”介入乡村老年人数字鸿沟是一个系统性工程,只有多元参与、通力协作才能保证其可持续性。首先,政府要发挥宏观引导、政策支持、多元协调的作用,厘清多元主体的责任和权利边界,为“针灸理念”介入提供必要的支持和保障。[32]尤其是要增强数字信息的完整性与安全性,倡导相关部门对乡村老年人的数字学习、利用、分享等操作进行严格把控,预防诈骗、泄露隐私等非法行为的发生,保障乡村老年人的数字安全。其次,倡导和鼓励企业与市场营造有利于乡村老年人的数字环境。在互联网应用和数字产品研发时,可多加考虑老年客户的需求,例如软件应用配备“亲情模式”“家庭模式”,消除子女代操作阻碍,使得远程协作更加方便。[33]尤其是针对乡村老年人,可以推出方言语音识别、高对比度设置、一键呼入远程协助、慢倍速播放等功能,让乡村老年人“看得见、看得清、用得了”,方便其使用数字技术,增强其数字学习和使用的自信心,从而提升老年人数字发展的获得感和幸福感。最后,关注家庭和社会代际之间的可持续性。可进一步倡导家庭和社会的数字反哺,重构家庭代际互动关系,引导和鼓励子女及年轻人加入行动队伍,对乡村老年人在数字技能、信息知识及相关价值观方面进行反哺,帮助他们敞开心扉,增强信心,真正让乡村老年人拥抱便捷而美好的数字时代。

| [1] |

易君, 杨值珍. 我国城乡数字鸿沟治理的现实进展与优化路径[J]. 江汉论坛, 2022(8): 65-70. DOI:10.3969/j.issn.1003-854X.2022.08.010 |

| [2] |

中国互联网络信息中心. 第52次中国互联网络发展状况统计报告[R]. 北京: 中国互联网络信息中心, 2023: 25-28.

|

| [3] |

陆杰华, 韦晓丹. 老年数字鸿沟治理的分析框架、理念及其路径选择——基于数字鸿沟与知沟理论视角[J]. 人口研究, 2021(3): 17-30. |

| [4] |

黄晨熹. 老年数字鸿沟的现状、挑战及对策[J]. 人民论坛, 2020(29): 126-128. DOI:10.3969/j.issn.1004-3381.2020.29.045 |

| [5] |

陈珍. 多源流理论视角下老年数字鸿沟治理政策分析[J]. 合作经济与科技, 2022(9): 170-172. DOI:10.3969/j.issn.1672-190X.2022.09.068 |

| [6] |

匡亚林. 老年群体数字融入障碍: 影响要素、用户画像及政策回应[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2022(1): 46-53. |

| [7] |

武小龙, 王涵. 农民数字素养: 框架体系、驱动效应及培育路径——一个胜任素质理论的分析视角[J]. 电子政务, 2023(8): 105-119. |

| [8] |

吴旭红, 何瑞, 吴朵. 双向赋能: 数字化转型背景下“银发鸿沟”的破解之道——基于南京市J区“智慧养老”实践案例的研究[J]. 电子政务, 2022(5): 19-30. |

| [9] |

何哲. 国家数字治理的宏观架构[J]. 电子政务, 2019(1): 32-38. |

| [10] |

杨一帆, 潘君豪. 老年群体的数字融入困境及应对路径[J]. 新闻与写作, 2021(3): 22-29. DOI:10.3969/j.issn.1002-2295.2021.03.005 |

| [11] |

张耀匀, 邵雨秋. 文化堕距视角下弥合农村老年群体“数字鸿沟”的思考[J]. 经济研究导刊, 2023(7): 121-123. DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2023.07.039 |

| [12] |

徐倩. 老龄数字鸿沟根源剖判与数字包容社会构建方略[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2022(2): 94-101, 112. |

| [13] |

王张华, 朱柳. “数字弱势群体”社会融入: 内涵表征、现实困境与实现路径[J]. 电子政务, 2023(11): 94-103. |

| [14] |

罗昕. 从“100美元笔记本电脑计划”看数字鸿沟[J]. 重庆文理学院学报(社会科学版), 2007(3): 118-121. |

| [15] |

贾永达, 郭谦. 城市针灸理论研究与分析[J]. 中外建筑, 2021(3): 86-91. |

| [16] |

HOUGHTON K, FOTH M, MILLER E. Urban acupuncture: hybrid social and technological practices for hyperlocal placemaking[J]. Journal of urban technology, 2015, 22(3): 3-19. DOI:10.1080/10630732.2015.1040290 |

| [17] |

MESSETER J. Social media use as urban acupuncture for empowering socially challenged communities[J]. Journal of urban technology, 2015, 22(3): 79-96. DOI:10.1080/10630732.2015.1040291 |

| [18] |

曾盛聪, 董沁昕. “赋能”与“挤出”双效应下数字治理的“补丁”策略——基于代际发展权的分析框架[J]. 人文杂志, 2022(6): 50-58. DOI:10.3969/j.issn.0447-662X.2022.06.006 |

| [19] |

张文明, 章志敏. 资源•参与•认同: 乡村振兴的内生发展逻辑与路径选择[J]. 社会科学, 2018(11): 75-85. |

| [20] |

陈树强. 社会工作实践四个基本系统的实践意义再认识[J]. 东岳论丛, 2022(1): 176-183. |

| [21] |

WILLIS K S. Making a “Place” for ICTs in rural communities: the role of village halls in digital inclusion[C]. Proceedings of the 9th International Conference on Communities & Technologies- Transforming Communities, 2019: 136-142.

|

| [22] |

江颖. 老年教育数字化空间生产: 源流、体现及其路径转向[J]. 教育与职业, 2023(19): 86-93. |

| [23] |

武晓立. 跨越“数字鸿沟”: 社交媒体时代老年人媒介素养的提升[J]. 青年记者, 2020(25): 16-17. |

| [24] |

吴梦萧. 西部数字乡村建设中的农村老年“数字鸿沟”探析[J]. 中北大学学报(社会科学版), 2022(4): 83-88. |

| [25] |

杨辉, 陈恒凯, 黄仁球. 基于“城市针灸”理论的旧城街区微更新设计探索[J]. 未来城市设计与运营, 2022(4): 16-19. |

| [26] |

包先康. 社会工作介入农村社区“微治理”研究[J]. 社会科学辑刊, 2021(6): 51-59. |

| [27] |

杨嵘均, 操远芃. 论乡村数字赋能与数字鸿沟间的张力及其消解[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2021(5): 31-40. |

| [28] |

武文颖, 朱金德. 弥合数字鸿沟: 老年群体数字化生存的困境与突围[J]. 内蒙古社会科学, 2023(1): 162-169. |

| [29] |

薛翔, 马海云, 赵宇翔, 等. 活动理论视角下的老年群体数字融入结构与路径研究[J]. 图书情报知识, 2022(6): 78-88. |

| [30] |

张乐. 助力“银发族”乐享数字生活 构建共建共融共享的老年友好型社会[J]. 中国社会工作, 2020(29): 33. DOI:10.3969/j.issn.1674-3857.2020.29.017 |

| [31] |

刘勇, 丁霜, 曾阅. 老年人数字鸿沟生成的扎根理论研究[J]. 社会工作与管理, 2022(3): 64-72. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2022.03.007 |

| [32] |

沈费伟, 曹子薇. 从数字鸿沟到数字包容: 老年人参与数字乡村建设的策略选择[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2023(1): 21-29. |

| [33] |

李静, 朱兰兰. 包容性发展视域下信息低层老人“数字鸿沟”的治理方略[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2023(2): 82-92. |

2024, Vol. 24

2024, Vol. 24