近年来,社会工作成为我国社会治理的重要力量。国家颁布多项文件对社会工作参与社会治理的重要作用给予了充分肯定,并对如何建设社会工作专业人才队伍做出了相关的指导和要求。2021年5月,民政部与国家发改委联合印发了《“十四五”民政事业发展规划》,在改革完善社会救助制度、提升儿童福利水平、健全未成年人保护体系、加强养老服务人才队伍建设、提升婚姻收养管理服务水平、推动西藏和新疆民政事业发展、深化城乡社区服务体系建设、完善现代社会工作制度和健全志愿服务体系等章节多处提到社会工作,重申了社会工作要在民生服务、社会治理与民政工作发挥作用。[1]

社会学家雷洁琼先生认为“民政社会工作是中国特色的社会工作”[2]。改革开放以来,专业社会工作的发展与民政工作的专业化密切相关。[3]民政工作是推进中国社会工作发展、加强社会工作人才队伍建设的重要依托,而社会工作是推动基层民政服务民本化、专业化和社会化的专业力量。[4]民政社会工作者(以下简称为“民政社工”)作为民政人才队伍中的重要组成部分,将民政工作与社会工作相融合,在乡村振兴和基层社会治理中发挥着重要作用。广东省“双百计划”、湖南省“禾计划”以及全国社工站的推行是民政工作与社会工作相融合的实践。社工站发挥行政整合和专业整合的作用,推动国家治理和社会建设双重目标的实现。[5]

民政社工作为社会治理的重要力量之一,其工作情绪变化对社会治理效果具有重要影响。首先,民政社工长期处于消极的工作情绪中,会减少工作投入、影响工作绩效。依据情绪传染理论(Emotional Contagion Theory),社会工作者的工作情绪会以其有意识或无意识呈现出的情绪状态和行为态度的方式,影响其他个人或群体的情绪或行为。[6]因此在具体的工作环境中,民政社工的工作情绪对服务对象与服务质量具有重大影响,同时其对同事或整个工作环境也会产生影响。民政社工以积极的工作情绪开展工作,能够与服务对象建立更加良好的信任关系,产生更加良好的互动,促进服务对象更多的社会参与。民政社工掌握情绪管理技能,不仅能够调节自身的焦虑与情绪耗竭等消极情绪,也能为具有同样困扰的服务对象和同事提供必要的帮助。民政社工积极的工作情绪能够促进形成良好的工作关系,改善工作环境,直接影响其工作投入与工作效果,并进一步影响社会治理的服务效果。

社会工作是一种情感性劳动[7],不可避免地需要比其他一些职业投入更多的情感。我国社会工作不断往专业化与职业化方向发展,但有一部分社会工作者出现情绪耗竭等现象,严重影响了社会工作事业的高质量发展。民政社工作为在民政系统中提供专业社会工作服务的工作者,具有其特殊性,既区别于普通的政府工作人员,又不同于专业社会工作者。民政社工既要承担一般的行政任务,还要注重发挥社会工作者的专业性,多重的工作角色带来巨大的工作压力,影响其工作情绪。民政社工的职业认同也会在一定程度上影响其工作情绪。越来越多的民政社工暴露出因承担过多工作角色、职业认同不佳而影响其工作情绪这一问题。因此,本文聚焦于讨论民政社会工作者工作角色和职业认同与工作情绪之间的关系。

二、文献回顾与研究假设(一) 工作情绪

中医对情绪的理解是个人在精神层面对外界事物的反应,常见的为“七情”。现代医学对于情绪的理解是个体在活动过程中反映出来的对需求满足程度的主观体验和行为表现。[8]心理学认为,人的情绪是由于刺激而导致的,反映了客观事物与人的需要之间契合程度的态度体验。[9]人们在互动关系中存在不同情绪,包括正向情绪(满足、快乐等)、负向情绪(悲伤、焦虑等)与中性情绪(困惑、释然等)。[10]

不同理论流派的研究者对工作情绪进行了不同的界定。20世纪70年代末,工作情绪进入西方社会学家的研究视野,他们从工作绩效的角度提出情绪劳动理论(Emotional Labor Theory),认为工作情绪是一种情感劳动,为了获得更好的工作绩效,需要做好情绪调节与管理,并呈现出一种符合工作规范的情绪表现。[11]情感事件理论(Affective Events Theory,AET)认为工作情绪是工作事件和工作环境引起的个人情感反应,包括心境(Mood)和情绪(Emotion)两个部分,情绪比心境产生的影响更长久。当员工在工作中遇到某些易产生负面情绪的事件时,往往会采用诸如情境选择、情境矫正、注意力部署和认知改变等情绪调节策略来改变自己的情绪表现,从而使自己的行为符合工作规范。[12]工作情绪既包括正向情绪,也包括负面情绪,对于个人的工作投入和工作绩效具有重要影响。负向的工作事件往往是工作者消极工作情绪的来源,消极的工作情绪也会进一步削弱工作者对其工作的投入。[13]情绪认知理论(Cognitive Theory of Emotion)指出,工作情绪是由个体对某些工作事件的感知而引发的情绪感受,包括客观层面的认知和主观层面的认知。当个体感知到事件或情境对自己有益时,就会激发出积极情绪;反之,将产生消极情绪。[14]综合而言,本文将工作情绪界定为个体在工作时所呈现出的情绪状态,其因特定的工作事件或工作环境而展现出不同的情绪。

社会工作为弱势群体提供服务,帮助他们解决通过自己的力量无法应对的问题,其工作性质复杂且多样化,经常需要高强度的情绪劳动。[15]作为一种情绪劳动,社会工作者在服务过程中,往往需要抑制个人情感,以一种良好的情绪状态面对服务对象。同时,社会工作者与其他工作者的情绪劳动相比具有其特殊性,其希望通过最大的资源组合获取社会效益,而不是经济效益;社会工作者往往处于主动的位置,需要投入更多的情感使服务对象在信任且真诚的环境中获得帮助;追求物质报酬并不是社会工作者的第一目的,帮助服务对象走出困境也是其职业收获的重要组成部分。[16]社会工作者的工作情绪受到多种因素的影响,包括工作环境[17]、工作支持[17-18]、职业认同[18-19]、工作自主性[20]、工作冲突[20]、工作满意度[15]等。

作为在民政部门或其他福利部门任职的社会工作者,民政社工的工作情绪与其他社会工作者有所不同。行政性任务和专业性要求带来的工作压力使得民政社工的情绪耗竭更严重,其更容易出现精力不足的情况。[21]以往的研究考察了社会工作者工作情绪的某个方面,如情绪耗竭[18]、职业倦怠等。本文则将工作焦虑、情绪耗竭、工作积极性都纳入民政社工的工作情绪考察中。

民政社工的工作情绪受许多因素影响,本文既考虑个人因素对工作情绪的影响,也从工作角色与职业认同主客观两方面考察其对工作情绪的影响。不同民政社工的个人背景可能会影响其工作情绪,所以本文选取性别、年龄、婚姻状况、受教育程度、收入情况、是否考取社会工作职业资格证书(以下简称为“社工证”)、是否为中共党员等人口学变量,假设不同个体自身的不同情况对其工作情绪存在显著影响。因此,提出研究假设H1a和H1b。

H1a:民政社工的工作情绪与其个体特征相关。

H1b:民政社工的个人特征影响其工作情绪。

(二) 工作角色与工作情绪

工作角色是指个体在特定工作场所内应从事的特定工作内容,这些工作内容决定了个体在工作场所中扮演的角色或承担的责任。[22]角色绩效模型可从工作角色(Job Role)、职业角色(Career Role)、组织角色(Organization Role)、团队角色(Team Role)、创新性角色(Innovation Role)等五个方面考察工作角色。[23]Griffin等人从工作熟练程度、工作适应性和工作主动性与行为主体(个人、团体、组织)交叉等方面提出工作角色绩效的九个维度,其中工作熟练程度是指个人满足角色需求的程度,工作适应性是指个人适应工作系统或工作角色变化的程度,而工作主动性是指个人在工作系统或工作角色中采取自我导向行动的程度。[24]工作要求—工作资源理论(JD-R)将工作角色分为适应性工作角色、合作性工作角色、主动性工作角色。[25]

基于工作要求—工作资源理论的研究发现,工作要求(工作任务的性质与要求)和工作资源(物质、心理、社会等资源)会影响工作者的工作情绪,过高的工作要求和工作资源匮乏会使工作者产生工作焦虑、情绪耗竭等消极情绪,消极情绪的累积会降低工作者的工作投入和工作绩效。[26]情感事件理论提出,工作事件与工作环境,包括工作自主性、领导风格、工作复杂性、工作压力、工作特质、角色冲突等会影响工作者的工作情绪。[27]有研究发现,社会工作者的角色压力如角色冲突、角色模糊和角色超负荷与情绪耗竭相关,工作自主性与职业倦怠成负相关。[20]

基于以上文献回顾和问卷量表设计,本文将从工作冲突、工作自主性和工作定位三个客观方面,考察民政社工的工作情绪,并提出研究假设H2a和H2b。

H2a:工作角色与民政社工的工作情绪相关。

H2b:工作角色会正向影响民政社工的工作情绪。

(三) 职业认同与工作情绪

学界关于职业认同的研究比较丰富。职业认同是指个体对所从事职业的态度与评价,既包括对工作内容、模式等工作属性的内在价值评价,也包括对工作待遇、福利和地位等社会属性的外在价值评价。有学者提出,职业认同包括自我认同和社会认同,自我认同是个体对自身职业的自我承认,社会认同是政府和社会对职业的认可。[28]

社会工作者职业认同是指提供职业化助人服务活动的人在长期工作中,对其职业活动的一种积极性认识,也是社会工作者积极开展本职工作、完成预期目标的重要心理基础。[29]国外学者关于社会工作者职业认同的研究集中于职业认同的历程研究、职业认同的因素研究和职业认同的效用研究三个层面。我国关于社会工作者职业认同的研究自2009年以来不断增长,主要包括职业认同的现状及影响因素研究、自我认同与职业认同研究、职业流动与人才流失研究等。相关研究发现,社会工作者职业认同度越高,情绪耗竭越低[18],增强社会工作者的职业认同度有助于降低其情绪耗竭程度。[19]

本文关于职业认同的研究侧重于从认知、态度和行为三个主观方面,评定民政社工对于其工作的认同度,职业认同包括职业认知、职业情感和离职倾向三个层面,并提出研究假设H3a、H3b和H4。

H3a:职业认同与民政社工的工作情绪相关。

H3b:职业认同会正向影响民政社工的工作情绪。

H4:工作角色和职业认同会共同正向影响民政社工的工作情绪。

三、研究方法(一) 数据来源

本文的研究数据主要来源于2019年中国社会工作动态调查(CSWLS 2019)的民政社工问卷。中国社会工作动态调查是由华东理工大学社会与公共管理学院、国际社会工作学院和上海高校智库社会工作与社会政策研究院共同发起的全国首个以社会工作行业发展动态为主题的大型连续性抽样调查和研究项目。[30]该项目于2019年6月至10月在全国的57座城市开展了首期问卷调查,共收集了社会工作者有效问卷

本文的研究对象为民政社工,因此选取了CSWLS 2019调查中反映民政社工个人状态、生活与工作等各个方面的个人问卷作为基础研究资料。根据研究需要选取了以下方面的数据:(A)基本信息;(B)教育经历;(C)生活状况;(D)工作状况;(F)社会工作伦理及职业认同;(G)工作自主度及组织文化匹配;(H)工作任务;(J)心理健康;(K)社会工作的宏观认知;(L)工作满意度及服务质量评价;(N)工作情绪。本文根据相关变量对数据进行筛选与处理,共收录有效问卷811份,再利用SPSS22.0对该数据进行二次统计分析。

(二) 变量测量

1. 自变量

本文主要考察工作角色和职业认同对民政社工工作情绪的影响,因此选取工作角色和职业认同作为自变量。根据文献回顾,将工作角色划分为工作冲突、工作自主性、工作定位三个层面。同时,采用由(H)工作任务、(G)工作自主程度及组织文化匹配中的20个指标所组成的工作角色量表来衡量工作角色。其中工作冲突包括9个指标(H1A-H1I),分别为“上级指派的任务,我缺乏足够的人手去完成”“单位的规章制度有相互矛盾的情形”“为了完成一项任务,我不得不违背单位的某些规章制度”“我同时在两个工作方式不同的项目团队中工作”“我接到来自两个或两个以上人(上级、同事或服务对象)的不一致的工作要求”“我所做的事符合某个人的要求,但未必符合其他人的要求”“我缺乏充分的资源完成工作任务”“我做一些不是很有必要的工作任务”“单位缺乏一些规章制度来协助我完成工作”。工作冲突的评分按照1—5分,分为5级,1分表示“非常同意”,5分表示“非常不同意”;得分越高,表示工作冲突越小。工作自主性包括6个指标,分别为“我对是否开展某项工作有自主决定权”(G1A)、“我可以自己决定如何开展我的工作”(G1B)、“在讨论工作时,我的意见有影响力”(G1C)、“我可以影响单位的运作”(G2A)、“我的同事感觉他们可以影响单位的运作” (G2B)、“单位赋权员工影响它的运作” (G2C)。其中,G1A、G1B 、G1C的评分按照1—5分,分为5级,1分表示“非常不同意”,5分表示“非常同意”;G2A、G2B 、G2C的评分按照1—4分,分为4级,1分表示“我几乎没有这种感觉”,4分表示“我有强烈的这种感觉”;得分越高,表示工作自主性越高。工作定位包括5个指标(H1J-H1N),分别为“我很清楚我在工作中拥有多少权利”“在工作中我清楚地知道别人对我的期望”“我有明确的工作目标”“我把工作时间分配得很合理”“我很清楚我的职责是什么”。工作定位的评分按照1—5分,分为5级,1分表示“非常不同意”,5分表示“非常同意”;得分越高,表示工作定位越清晰。然后,将工作冲突、工作自主性和工作定位得分汇总为工作角色的总分,工作角色总分由低到高排列。经检验,工作角色和其子变量的Cronbach’s Alpha系数均大于0.7,有较好的信度。

本文将职业认同划分为职业认知、职业情感与离职倾向三个层面。采用职业认同板块中F2“如何看待社会工作作为一个职业存在的作用”与K1“社会工作的宏观认知中”来衡量职业认知;其评分按照1—5分,分为5级;得分越高,表示职业认知越清晰。采用工作满意度与服务质量板块中L1“工作满意度”来衡量职业情感;其评分按照1—5分,分为5级;得分越高,表示职业情感越好。采用D39“未来离开目前任职的单位”来衡量离职倾向;其评分按照1—5分,分为5级,1分表示“非常同意”,5分表示“非常不同意”;得分越高,表示离职倾向越低。然后,将职业认知、职业情感和离职倾向得分汇总为职业认同总分,职业认同总分由低到高排列。经检验,职业认同和其子变量的Cronbach’s Alpha系数均大于0.8,有较好的信度。

2. 因变量

工作情绪是本文的核心变量之一,具体从工作焦虑、情绪耗竭与工作积极性三个层面来衡量工作情绪。工作焦虑是个体在工作环境中产生的一种持续性的、过度的忧虑和紧张情绪。人们在工作中可能面临各种压力和挑战,而工作焦虑则是对这些压力和挑战的过度担忧和恐惧反应。[31]情绪耗竭是一种负向的情绪体验,指的是个体情绪的消耗和心理能量的枯竭,可能会导致个体的身体与心理产生疲惫感,以及负向的工作结果。[32]工作积极性是指个体在认知、情绪、意志力等方面处于一种活跃状态,这种状态有助于激发出努力向上、主动参与的工作潜能。[33]因此,本文采用问卷工作情绪板块中共计22个条目所组成的工作情绪量表来衡量民政社工的工作情绪(见表1)。

| 表 1 工作情绪量表旋转因子矩阵 |

本文采用主成分分析法,从工作情绪量表中提取3个因子,其分析结果见表2。结果显示,KMO值为0.918,Bartlett 显著性小于0.05,3个因子的综合解释力为68.656%。根据3个因子包含的变量内容,将3个因子分别命名为工作焦虑(N1A-N1I)、情绪耗竭(N2A-N2E)、工作积极性(N3A-N3H)。通过被访者在工作中所经历这些情绪的频率来衡量其工作情绪。工作情绪评分包括6级,得分越高,表示工作情绪越好。其中,工作积极性编码为0=“从未”,6=“每天一次”;得分越高,表示工作积极性越高。而对工作焦虑和情绪耗竭重新编码为0=“每天一次”,6=“从未”;得分越高,表示越少出现工作焦虑和情绪耗竭。信度检验结果显示,工作情绪及其子变量Cronbach’s Alpha系数均大于0.85,信度较好。

| 表 2 工作情绪量表的因子分析 |

3. 控制变量

民政社工个体特征对其工作角色、职业认同和工作情绪会产生影响,因此,本文选取包括性别、年龄、婚姻状况、受教育程度、收入情况、是否考取社工证和是否为中共党员等测量指标作为控制变量。

(三) 分析框架

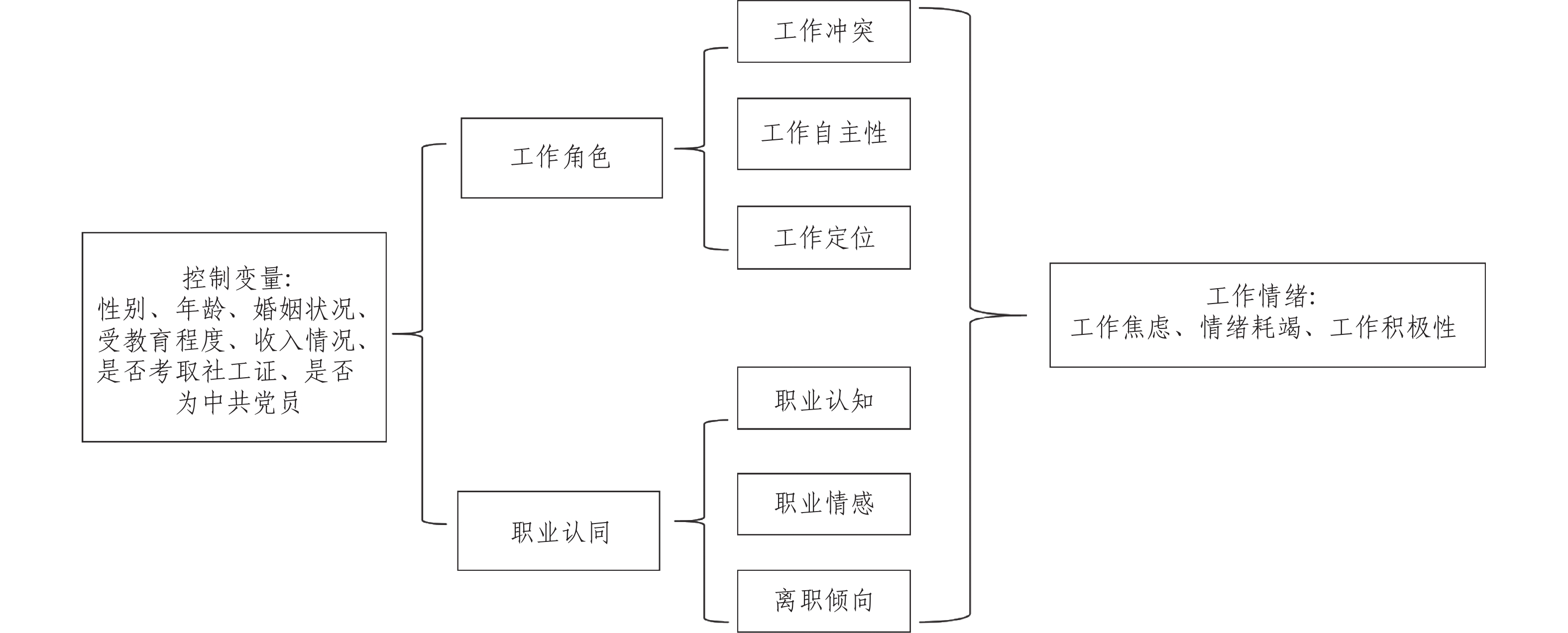

本文的理论分析框架如图1所示,其中自变量为工作角色与职业认同,因变量为工作情绪,控制变量为人口学变量。

|

图 1 工作角色、职业认同与工作情绪分析框架 |

(四) 分析方法

本文主要借助SPSS22.0统计软件进行统计,采用描述统计、相关分析和回归分析等研究方法进行数据处理,希望通过分析达到两个目的。第一,通过描述统计分析来描述民政社工的基本情况,以及控制变量对自变量与因变量的影响;第二,通过相关分析和回归分析来检验民政社工的个体特征、工作角色、职业认同因子与工作情绪是否存在相关性,是否具有显著性影响。

四、研究结果分析(一) 描述统计分析

在CSWLS 2019调查中,民政社工共有811人,其中,女性占比为77.6%;年龄在40岁以下的民政社工占比为82.2%;已婚的民政社工占比为67.1%;本科以上学历的民政社工占比为73.5%;大部分民政社工的年收入在10万元以下,占比为86.5%;有50.8%的民政社工获得了社工证;有43.0%的民政社工是中共党员(见表3)。

| 表 3 主要变量的描述性统计分析(N=811) |

(二) 相关分析

本文通过皮尔逊相关分析,分析了控制变量、工作角色、职业认同与工作情绪的关系。结果显示(见表4),性别与工作焦虑得分呈负相关关系(r=−0.099,p<0.01),与其他维度无关,表明相同条件下,相比于男性,女性民政社工可能更容易出现工作焦虑。年龄与工作焦虑(r =0.095,p<0.01)和情绪耗竭(r =0.095,p<0.01)得分呈显著正相关关系(得分越高,表示越少出现工作焦虑和情绪耗竭),表明越年轻的民政社工,越有可能出现工作焦虑和情绪耗竭。婚姻状况与情绪耗竭呈显著正相关关系(r =0.084,p<0.05),表明未经历过婚姻的民政社工出现情绪耗竭的可能性更高。受教育程度与工作焦虑(r =−0.138,p <0.01)和情绪耗竭均呈显著负相关关系(r =−0.073,p<0.05),表明学历越高越容易出现消极情绪。是否考取社工证与工作积极性呈负相关关系(r =−0.072,p<0.05),表明已经考取社工证的民政社工的工作积极性更高。收入状况和党员身份与工作情绪无相关关系。总体而言,研究结果部分验证了假设H1a。

| 表 4 控制变量、工作角色、职业认同与工作情绪的相关性分析(N=811) |

工作角色得分(得分越高,说明工作角色越清晰)与工作情绪呈显著正相关关系(r =0.449,p<0.01),验证了假设H2a。具体而言,工作冲突得分(得分越高,说明工作冲突越小)与工作情绪呈显著正相关关系(r =0.342,p<0.01),工作自主性得分(得分越高,说明工作自主性越高)与工作情绪呈显著正相关关系(r =0.162,p<0.01),工作定位得分(得分越高,说明工作定位越清晰)与工作情绪呈显著正相关关系(r =0.356,p<0.01)。

职业认同得分(得分越高,说明职业认同程度越高)与工作情绪呈显著正相关关系(r =0.289,p<0.01),验证了假设H3a。其中职业认知得分(得分越高,说明职业认知越清晰)与工作情绪呈正相关关系(r =0.401,p<0.01),职业情感得分(得分越高,说明职业情感越好)与工作情绪呈正相关关系(r =0.140,p<0.01),离职倾向得分(得分越高,说明离职倾向越低)与工作情绪呈显著正相关关系(r =0.296,p<0.01)。

(三) 多元线性回归分析

由以上的相关分析发现,民政社工的工作角色和职业认同与工作情绪之间具有显著的相关性,因此本文构建如下多元线性回归模型,进一步分析工作角色和职业认同对工作情绪的影响,分别回应研究假设。

模型1:Y=α+β1+β2+β3+β4+β5+β6+β7

模型2:Y=α+β1+β2+β3+β4+β5+β6+β7+β8*X1+β9*X2+β10*X3

模型3:Y=α+β1+β2+β3+β4+β5+β6+β7+β11*X4+β12*X5+β13*X6

模型4:Y=α+β1+β2+β3+β4+β5+β6+β7+β8*X1+β9*X2+β10*X3+β11*X4+β12*X5+β13*X6

其中,Y为因变量工作情绪,α为常数;β1至β7为性别、年龄、婚姻状况、受教育程度、收入情况、是否考取社工证、是否为中共党员;β8至β13为回归系数;X1至X3为自变量工作角色,X1为工作冲突,X2为工作自主性,X3为工作定位,X4至X6为自变量职业认同,X4为职业认知,X5为职业情感,X6为离职倾向。

采用输入法进行分析,具体结果见表5。模型1分析了控制变量与工作情绪之间的关系。模型2将控制变量、工作角色作为自变量,因变量为工作情绪。模型3将控制变量、职业认同作为自变量,因变量为工作情绪。模型4将控制变量、工作角色和职业认同同时纳入自变量,分析其对因变量工作情绪的影响。

| 表 5 多元线性回归分析 |

模型1的拟合度较低(R2=0.06),显著性不足(F=1.686,p<0.05),无法验证假设H1b。

模型2的拟合度较好(R2=0.226),显著性较好(F=23.709,p<0.05),且各变量之间不存在共线性(VIF<5)。其中性别、工作冲突、工作自主性和工作定位对于民政社工的工作情绪具有显著影响,其中性别因素对其具有负向影响(B=−3.344,p<0.05),即民政社工中男性的工作情绪较女性高。而工作冲突、工作自主性和工作定位对于民政社工的工作情绪具有正向影响(B>3,p<0.05),即民政社工的工作角色得分越高,工作情绪越高,验证了假设H2b。

模型3的拟合度较好(R2=0.196),显著性较好(F=19.62,p<0.05),且各变量之间不存在共线性(VIF<5)。其中职业认同得分中只有职业情感和离职倾向得分具有显著的正向影响(B

模型4的拟合度较好(R2=0.267),显著性较好(F=24.585,p<0.05),且各变量之间不存在共线性(VIF<5)。其中,性别、职业情感、职业认知、工作冲突、工作自主性和工作定位得分对于民政社工的工作情绪得分具有显著影响,其中性别因素对其具有负向影响(B=−3.081,p<0.05),即民政社工中男性的工作情绪较女性高;而工作冲突、工作自主性和工作定位对于民政社工的工作情绪具有正向影响(B>2,p<0.05),即民政社工的工作角色得分越高,工作情绪越高;职业认同中只有职业情感和离职倾向得分具有显著的正向影响(B>2,p<0.05),职业认知得分的影响不显著(B=0.078,p>0.05),即民政社会工作者中职业情感得分越高,离职倾向得分越高(即离职倾向越低),工作情绪越高;以上回归分析总体上验证了假设H4。

五、结论与讨论本文通过研究民政社工的工作角色、职业认同与工作情绪的关系,得出以下三个结论。第一,民政社工在工作情绪方面总体情况较好。第二,民政社工的工作角色与其工作情绪相关,且工作角色能够正向影响工作情绪。第三,民政社工的职业认同与其工作情绪相关,大体上职业认同能够正向影响工作情绪。

(一) 工作情绪:积极应对与自我调节

CSWLS 2019的调查数据显示,民政社工的工作焦虑的平均分为4.646分,情绪耗竭的平均分为5.598分,而工作积极性的平均分为4.000分,说明民政社工总体上工作情绪较高。虽然民政社工承担着多重角色,工作压力较大,但能够自我调节,其工作的积极性较好,较少出现工作焦虑和情绪耗竭的情况,而是呈现出一种积极却疲倦的状态。[21]尽管大部分民政社工表现出较好的工作积极性,但我们仍要关注其工作情绪。当个人无法调节情绪时,巨大的工作压力与工作任务会导致其出现工作焦虑,甚至情绪耗竭的情况,工作积极性下降。因此,日常的心理健康辅导与及时的危机干预对于民政社工的工作情绪有很大影响。

虽然民政社工的总体工作情绪较高,但呈现出一定的个体特征差异,其中性别因素最为突出,与工作焦虑呈现负相关关系。与男性相比,女性民政社工更容易产生工作焦虑的情况。在当前的民政系统内,女性民政社工相对来说话语权较少,且工作任务繁重。有学者提出当前女性社会工作者面临不公正的情感劳动分工,因此更容易出现工作焦虑的情况。[18]年龄与工作焦虑和情绪耗竭得分呈显著正相关关系(得分越高,表示越少出现工作焦虑和情绪耗竭),即越年轻的民政社工出现工作焦虑与情绪耗竭的情况越多。相比于更年长的民政社工,刚踏入该领域的年轻人,由于其工作经验不足,职业生涯目标不明确,更容易出现工作焦虑和情绪耗竭。婚姻状况与工作焦虑和情绪耗竭得分呈显著正相关关系,未婚的民政社工更容易出现工作焦虑和情绪耗竭。其原因可能是未婚民政社工相比于已婚民政社工,更加关注自身发展,对自己的职业期待更高且流动意愿更强,当现实与理想发生冲突时,更容易出现工作焦虑与情绪耗竭。[34]受教育程度与工作焦虑和情绪耗竭呈负相关关系。其原因可能是当个人学历越高时,对工作与生活的要求也越高。当个人无法实现其工作与生活目标时,就容易产生工作焦虑,出现情绪耗竭的状况。已考取社会工作职业证书的民政社工对于专业感知和职业认同更强,因此表现出更高的工作积极性。

(二) 工作角色:外部压力影响工作情绪

工作角色得分与民政社工的工作情绪得分呈正相关关系,且正向影响工作情绪。[35]民政社工处于民政系统与专业社会工作者两者之间,当工作中出现工作资源不足、工作价值观与个人价值观冲突而影响其完成工作任务时,容易产生工作焦虑和情绪耗竭,导致其工作积极性下降。本文研究结果显示,民政社工的工作自主性、工作冲突和工作定位得分与工作情绪得分均呈正相关关系。得分越高,表明工作自主性越高,工作积极性越高,工作焦虑越少,民政社工越不容易出现情绪耗竭。由于身处民政系统之中,民政社工在提供专业社会工作服务时,工作自主性会受到很大的行政限制。而明确的工作角色与工作目标、清晰的工作期望与工作安排,有助于民政社工形成良好的工作积极性,减少工作焦虑和情绪耗竭。相反,工作冲突大、工作自主性不足以及工作定位不明确等这些外部压力的堆积会对民政社工产生严重影响,使其出现负面的工作情绪。

(三) 职业认同:自身力量促进正面情绪

职业认同得分与工作情绪得分呈正相关关系,并且只有职业情感和离职倾向得分正向影响民政社工的工作情绪,而职业认知的预测效果不明显。得分越高,表明民政社工对其职业的适应性越好,越能激发其工作积极性,越少出现工作焦虑和情绪耗竭。得分越高,表明民政社工的离职倾向越低,出现工作焦虑和情绪耗竭的情况越少,而工作积极性越高。因此,提升职业认知、发展职业情感以及降低职业离职倾向,有助于促进民政社工的正面情绪。虽然在本文中职业认知的预测效果不明显,但不能忽视职业认知对工作情绪的影响。民政社工具有职业特殊性,将民政社会工作与专业社会工作相融合,能够发挥其职业认知的正向作用,使民政社工对社会工作的专业化与职业化现状有进一步的认识,从而有助于提高其工作情绪。

六、政策建议民政工作在乡村振兴中发挥着保障基本民生、强化基层社会治理、提供基本服务的作用。[36]而民政社会工作融合了民政工作与专业社会工作,民政社工是民政人才队伍建设的重点,关注其工作情绪,有利于促进民政工作与服务的发展,从而更好地助力基层治理与乡村振兴。针对以上研究结论与讨论,本文提出以下政策建议来促进民政社工形成积极正向的工作情绪。

第一,帮助民政社工形成正确的工作定位,提高其工作自主性,减少其工作冲突。为了提高工作质量,保障民政社工的工作自主性,应该形成一套民政社工专门的工作流程与工作任务,使其在完成一般性行政事务的同时,能够更好地开展专业性社会工作服务。应完善民政社工的工作制度,加大对其的支持,为其提供充足的工作资源,改善工作环境,减少工作冲突。

第二,提升民政社工的职业认同。具体来说,政府部门可以提供相关培训、职业生涯辅导,积极宣传社会工作者助人自助、积极乐观的价值理念,以提升民政社工的职业认知,并形成积极向上的组织文化来促进民政社工的职业情感。同时,提升员工福利与人文关怀,降低民政社工的离职倾向。

第三,关注民政社工的心理健康,减少其抑郁、焦虑等情绪,提升其工作积极性。政府部门的领导与专业督导应实时关注民政社工的工作动态与情绪,做好危机干预预案,当其出现情绪困扰时,应及时给予关心与干预。同时,形成良好的工作氛围,提升民政社工的工作积极性。另外,为民政社工提供必要的工作支持,如情绪管理的培训和情绪管理小组等,传授情绪管理技能[37],培养其情绪抗逆力,使其更好地适应工作环境,更积极地应对工作压力[38],提升工作满意度,缓解职业倦怠[15]。

第四,改善宏观工作环境,促进民政社工的福利发展。政府部门需要不断完善制度与政策,促进社会平等、社会工作人才队伍的建设以及社会工作行业薪资水平的提升。更重要的是建立一支职业化、专业化、本土化的民政社会工作队伍,推动民政社会工作在新时代高质量发展。[39]同时,推动社会大众对社会工作的认识与理解,提升社会工作的社会认同度,促进社会工作的进一步发展。民政社工应更加积极地促进民政工作与专业社会工作的融合,实现社会工作与社会治理的融合发展。

七、结束语本文存在一定的不足之处,未来需要进一步完善。首先,本文仅对自变量和因变量进行了相关性分析和回归分析,三者之间是否存在调节或中介效应可进一步探讨。其次,关于因变量与自变量的构建,仅采用了多元线性回归模型,后续可进一步构建更具有可操作性的理论模型。再次,本文的数据仅采用民政社工的个人问卷,机构的问卷并未纳入其中,未涉及机构层面对工作情绪的调查数据,今后可将个人数据与机构数据进行匹配,提升研究结果的可靠性。最后,本研究仅使用了截面数据,而2022年的中国社会工作动态调查已经完成,在新的数据公布之后,可对比两次调查数据,进一步研究民政社工的工作情绪的变化及其影响因素。

| [1] |

民政部, 国家发展和改革委员会. “十四五”民政事业发展规划[EB/OL]. [2023-06-20]. https://xxgk.mca.gov.cn:8445/gdnps/pc/content.jsp?mtype=4&id=114741.

|

| [2] |

王思斌. 雷洁琼的社会工作思想与实践[J]. 社会工作, 2004(9): 9-14. |

| [3] |

陈洪涛. 民政工作专业化与社会工作大发展——读卢谋华《社会工作的理论与实践》[J]. 社会福利(理论版), 2018(1): 60-61. |

| [4] |

钟明祥. 积极引导社会工作人才发挥专业作用——访湖南省民政厅一级巡视员杨薇[J]. 中国民政, 2021(4): 31-32. DOI:10.3969/j.issn.1002-4441.2021.04.011 |

| [5] |

徐盈艳. 协同整合: 乡镇(街道)社工站的角色与功能探索[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2023(3): 12-25. |

| [6] |

BARSADE S G, COUTIFARIS C G V, PILLEMER J. Emotional contagion in organizational life[J]. Research in organizational behavior, 2018, 38(11): 137-151. DOI:10.1016/j.riob.2018.11.005 |

| [7] |

唐咏, 陈海燕, 叶芙蓉, 等. 社会工作者职业倦怠、机构组织环境与职业认同研究[J]. 社会工作, 2021(4): 44-58, 105-106. DOI:10.3969/j.issn.1672-4828.2021.04.005 |

| [8] |

陈小野, 彭鑫. 情绪: 生机的度量[J]. 中国中医基础医学杂志, 2022(2): 165-166, 176. DOI:10.3969/j.issn.1006-3250.2022.2.zgzyjcyx202202001 |

| [9] |

米歇尔•N.希奥塔, 詹姆斯•W.卡拉特. 情绪心理学[M]. 3版. 周仁来, 等, 译. 北京: 中国轻工业出版社, 2021: 5.

|

| [10] |

郝洁. 与情绪讲和[M]. 北京: 清华大学出版社, 2021: 224.

|

| [11] |

TOTTERDELL P, HOLMAN D. Emotion regulation in customer service roles: testing a model of emotional labor[J]. Journal of occupational health psychology, 2003, 8(1): 55-73. DOI:10.1037/1076-8998.8.1.55 |

| [12] |

DIEFENDORFF J M, RICHARD E M, YANG J. Linking emotion regulation strategies to affective events and negative emotions at work[J]. Journal of vocational behavior, 2008, 73(3): 498-508. DOI:10.1016/j.jvb.2008.09.006 |

| [13] |

孙利平, 陈晨, 陈煊煊, 等. 员工职场偏差行为对其自身的影响: 基于情感事件理论的探讨[J]. 外国经济与管理, 2021(6): 138-152. |

| [14] |

REISENZEIN R. Cognitive theory of emotion[M]//ZEIGLER-HILL V, SHACKELFORD T K. Encyclopedia of personality and individual differences. Cham: Springer International Publishing, 2020: 723-733.

|

| [15] |

王上. 情绪劳动对社会工作者职业倦怠的影响与机制[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2021(4): 66-77, 90. |

| [16] |

郭锦蒙, 韩央迪. 社会工作视野中的情感劳动研究: 内涵特征、影响因素及应对策略[J]. 社会工作与管理, 2021(3): 54-62. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2021.03.006 |

| [17] |

张大维, 郑永君, 李静静. 社会环境、社会支持与社会工作者的职业耗竭——基于广深莞汉100名专职社工的调查[J]. 中州学刊, 2014(2): 79-84. DOI:10.3969/j.issn.1003-0751.2014.02.017 |

| [18] |

胡高强. 社会工作者工作支持、职业认同与工作情绪[J]. 调研世界, 2021(4): 41-47. |

| [19] |

罗婷, 国珈畅, 刘迟. 东北地区机构社会工作者职业倦怠现状及其影响因素研究[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2023(1): 43-57. |

| [20] |

KIM H, STONER M. Burnout and turnover intention among social workers: effects of role stress, job autonomy and social support[J]. Administration in social work, 2008, 32(3): 5-25. DOI:10.1080/03643100801922357 |

| [21] |

侯利文, 聂璞. 民政社会工作者的专业认同与职业发展——基于中国社会工作动态调查(CSWLS2019)的数据分析[J]. 社会工作, 2021(3): 63-78, 109. DOI:10.3969/j.issn.1672-4828.2021.03.006 |

| [22] |

祁佳欣, 刘蝉韵. 工作角色绩效研究述评[J]. 经贸实践, 2017(19): 201. |

| [23] |

JAWAHAR D P D. Perceptual difference of role based performance: a gender study[J]. International journal of business, humanities and technology, 2011, 1(3): 2-4. |

| [24] |

GRIFFIN M A, NEAL A, PARKER S K. A new model of work role performance: positive behavior in uncertain and interdependent contexts[J]. Academy of management journal, 2007, 50(2): 327-347. DOI:10.5465/amj.2007.24634438 |

| [25] |

孙树伟, 张海燕. 物流企业应届毕业生员工的初始工作角色要求与离职倾向实证研究[J]. 物流科技, 2019(12): 18-20, 35. DOI:10.3969/j.issn.1002-3100.2019.12.006 |

| [26] |

吴士健, 刘国欣, 聂国栋. 企业社交媒体常载与过载使用对员工工作绩效的影响[J]. 软科学, 2020(7): 108-113. |

| [27] |

段锦云, 傅强, 田晓明, 等. 情感事件理论的内容、应用及研究展望[J]. 心理科学进展, 2011(4): 599-607. |

| [28] |

简福平, 何仕瑞. 同事支持对社会工作者职业认同的影响——集体心理所有权的中介作用[J]. 重庆社会科学, 2022(8): 124-139. |

| [29] |

张瑞萱, 石晓彤. 基于职业认同的社会工作者“弱势逃离”问题研究——以就业援助为例[J]. 黑龙江人力资源和社会保障, 2021(14): 136-138. |

| [30] |

刘畅, 刘仕清, 袁易卿, 等. 中国社会工作者的专业化——基于CSWLS 2019的数据分析[M]//王思斌. 中国社会工作研究. 北京: 社会科学文献出版社, 2020: 22-55, 216-217.

|

| [31] |

蒿慧杰. 工作焦虑、工作投入与员工创造力关系研究——员工授权的调节作用[J]. 经济经纬, 2020(4): 133-141. |

| [32] |

吴金南, 郭珊珊. 企业社交媒体使用加剧还是缓解员工情绪耗竭?情绪调节策略与工作自主性的作用[J]. 中国人力资源开发, 2022(10): 32-46. |

| [33] |

林建国. 基层税务干部激励问题研究——以天津市D区税务局为例[D]. 天津: 南开大学, 2022: 9-10.

|

| [34] |

胡高强, 沈锦浩. 中国女性社会工作者的职业心理健康问题研究[J]. 医学与社会, 2022(3): 108-113. |

| [35] |

王觅也. 角色压力与工作倦怠关系的实证研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2007: 45-48.

|

| [36] |

孙钰林. 加强民政人才队伍建设 助力乡村振兴[J]. 中国民政, 2022(14): 42-43. DOI:10.3969/j.issn.1002-4441.2022.14.022 |

| [37] |

TURTIAINEN J, ANTTILA E, VÄÄNÄNEN A. Social work, emotion management and the transformation of the welfare state[J]. Journal of social work, 2020, 22(1): 68-86. |

| [38] |

夏啟双, 贾颖. 理性情绪疗法在提升大学生情绪抗逆力中的适用性分析[J]. 社会与公益, 2021(2): 7-10. |

| [39] |

王长胜. 扎实推进“双百计划” 广东充分发挥社会工作在基层民政服务中的专业作用[J]. 中国社会工作, 2019(7): 10-11. |

2024, Vol. 24

2024, Vol. 24