女性受教育水平的提高对于推动经济和社会发展具有重要意义。近年来,中国女性的受教育水平显著提升,但受教育程度的性别差异依然存在。2010—2022年全国6 岁及以上女性的平均受教育年限从8.21年上升到9.38年,女性接受高等教育人口占6岁以上女性总人口的比重从8.09%上升到19.12%。全国6 岁及以上男性的平均受教育年限从9.00年上升到9.93年,男性接受高等教育人口占6岁以上男性总人口的比重从9.23%上升到19.81%。[1]显然,男性的平均受教育年限和接受高等教育人口占比都高于女性。但是,根据中国家庭追踪调查(CFPS)对问题“您期望的受教育程度”的调查数据,男性期望受教育程度为大学(包括大专、本科、硕士、博士)的比例从2010年的47.86%上升到2020年的70.20%,女性期望受教育程度为大学的比例从2010年的47.47%上升到2020年的79.52%。[2]显然,接受大学教育是绝大多数中国人的期望,并且这种期望在女性中表现得更为强烈。

尽管国家高度重视义务教育的普及和高等教育机会的提供,但人口受教育程度的性别差异不仅体现在社会提供的教育机会上,也体现在家庭提供的教育机会上。被誉为教育公平研究之源的《科尔曼报告(Equality of Educational Opportunity)》指出,家庭教育投入直接决定子女的教育获得,且积极作用大于政府教育投入。已有研究表明,女性在家庭教育投资中处于弱势地位[3],学者们从微观家庭教育投资的兄弟姐妹资源稀释假设[4]、家庭资源配置效率假设[5]、传统家庭的性别歧视[6]等视角对教育的性别差异进行了解释。

事实上,受教育程度的性别差异与教育溢价、教育意愿、教育机会和教育投资等因素密切相关。从教育溢价来看,传统产业发展和劳动力需求结构让企业更偏爱男性求职者,导致女性在就业市场上普遍面临就业歧视[7]和职业晋升障碍[8],这降低了女性的教育溢价。从教育意愿来看,受“男主外、女主内”传统家庭观念对性别分工定位的影响,女性婚后需要承担繁重的家务和照看子女的任务,这降低了女性的职业追求和教育意愿。从教育机会的角度而言,女性教育机会的获得比男性更易受家庭经济状况的影响。大学学费上升显著降低了大学录取的女性比例。[9]从教育投资来看,当家庭收入水平较低和子女数量较多时,由于传统家庭内部的男孩偏好,有限的教育资源向男性倾斜。[10]随着收入水平的提高和子女数量的下降,预算约束的缓解使得家庭教育资源可以在不同性别之间均衡分配,这提高了女性接受高等教育的机会。典型的案例是中国的计划生育政策降低了家庭生育数量,间接提高了女孩的受教育水平。[11]

因此,提升女性的教育溢价、教育意愿、教育机会和教育投资是提高国民受教育水平并缩小教育性别差异的关键。近年来迅速发展的数字普惠金融借助互联网大数据、云计算、人工智能等技术在金融领域的应用,扩大了金融服务的范围和覆盖面,以可负担的成本将金融服务扩展到欠发达地区和社会低收入人群,向他们提供价格合理、方便快捷的金融服务,不断提高金融服务的可获得性。2016年,二十国集团峰会通过的《G20数字普惠金融高级原则》鼓励各国根据各自具体国情制定国家行动计划,以发挥数字技术为普惠金融服务带来的巨大潜力。[12]2016年,国务院印发《推进普惠金融发展规划(2016—2020)》,为中国普惠金融的发展确定了发展目标和思路。[13]2023年10月,国务院《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》颁发,为构建高水平普惠金融体系,进一步推进普惠金融高质量发展奠定了基础。[14]数字普惠金融在促进技术进步、转变家庭观念、提高收入水平、缓解信贷约束等方面具有比较明显的优势,可以提升女性的教育溢价、教育意愿、教育机会和教育投资,其可能是教育公平实现机制的新切入点。那么,数字普惠金融能否缩小人口受教育的性别差异?

本文拟先从理论视角探讨数字普惠金融对人口受教育程度性别差异的影响机制,再基于2011—2022年中国31个省份的面板数据探讨数字普惠金融对人口受教育程度性别差异的影响效应及其异质性特征,最后提出相应的政策建议。本文期望达到的边际贡献有三点。第一,从数字普惠金融提升教育期望和缓解信贷约束的角度,探讨性别教育公平实现机制,拓宽以往的研究视角。第二,分析数字普惠金融对教育性别差异影响在不同教育阶段的特征,为数字普惠金融促进性别教育公平的服务范围提供经验支撑。第三,基于人均收入水平、人力资本积累、公共教育投入和城市化水平差异的多维度地区异质性视角,阐释数字普惠金融对教育性别差异影响的地区特征,为优化数字普惠金融资源地域分布提供理论依据。

二、文献综述理论上,家庭对教育的投资是基于未来人力资本高回报的预期。在金融市场完善的条件下,家庭可为获得教育带来的未来收益而举债。金融市场不完善时,由于贷款规范的约束及信息不完全,家庭将不能依据未来的收入预期而进行借款,家庭的初始资源禀赋对教育投资将会产生一定的影响。因此,影响家庭教育投资和人口受教育程度的关键因素是教育期望和信贷约束。数字普惠金融在提升女性教育期望和缓解信贷约束方面具有典型的优势。

一方面,数字普惠金融通过促进劳动力需求结构升级和改变传统家庭观念,从教育溢价和教育意愿的角度提高了女性的教育期望,缩小了人口受教育程度的性别差异。另一方面,数字普惠金融通过提升金融服务的可获得性缓解了家庭的信贷约束,从教育机会和教育投资的角度缩小了人口受教育程度的性别差异。

(一) 数字普惠金融提高了女性的教育溢价

数字普惠金融通过技术进步影响劳动力需求结构,提高了女性的教育溢价,缩小了教育性别差异。首先,数字金融服务能够有效缓解和解决信息不对称与交易成本问题,进而激励资本积聚和科技创新。[15]数字普惠金融的发展能够降低中小企业债务融资成本和缓解外部融资约束,进而促进企业的创新。[16]数字普惠金融的创新效应提升了企业对高技能劳动力的需求。其次,数字普惠金融的发展降低了企业的融资成本,增强了技术进步的资本偏向[17],引发了资本对低技能劳动力的替代。数字普惠金融的资本偏向效应降低了企业对低技能劳动力的需求。再次,数字普惠金融改善了企业的外部融资环境,在空间知识溢出的协同作用下推动企业高效的研发投入、技术创新和全要素生产率提升[18],促进了产业链和产业结构的优化升级[19]。数字普惠金融的产业升级效应促进了劳动力的需求结构升级。以上影响共同提高了企业对高技能劳动力的需求,进而提升了高质量劳动力的工资溢价和教育回报。由于女性从事低技能工作的比例更大,伴随技术进步的劳动力需求结构改变对女性的冲击更大,女性迫切需要提升受教育程度以适应产业结构升级的挑战。

(二) 数字普惠金融提升了女性的教育意愿

数字普惠金融通过信息传播改变了传统家庭观念,提升了女性的教育意愿,缩小了教育性别差异。数字普惠金融的发展依赖于信息技术的发展和互联网的普及。首先,互联网信息的传播弱化了“重男轻女”“男主外女主内”“早婚早育、多子多福”等传统家庭观念,强化了“晚婚晚育、优生优育”等观念。家庭观念的转变解放了女性的思想并改变了其人生规划,提升了女性的教育意愿。[20]其次,互联网提供的社交和娱乐活动丰富了人们的生活,网络虚拟社交所带来的效用,对现实生活中的亲密与生育行为产生了替代效应。两性观念的改变降低了生育意愿并推迟了生育时间,让女性有更多时间接受教育,提升了女性的教育意愿。最后,信息技术的发展提升了工作的灵活性,让女性可以更好地平衡工作和生活,促进了女性创业和就业机会的增加。[21-22]劳动力市场参与率的提升要求女性具备更多的知识和技能,这促进了女性受教育程度的提高。

(三) 数字普惠金融增加了女性的教育机会

数字普惠金融缓解了家庭的信贷约束,增加了女性的教育机会,缩小了教育性别差异。教育的性别差异在中国的中西部地区、农村地区和低收入家庭表现得更为明显,而数字普惠金融恰好在更大程度上缓解了农村地区、中西部地区以及中低收入阶层家庭的流动性约束。[23]数字普惠金融通过为低收入群体提供生产性贷款、经营性贷款、助学贷款、农业保险等金融产品,有效缓解了低收入群体的信贷约束;通过发挥金融跨期资本配置和规避风险的功能,促进了低收入群体的生产、经营和人力资本投资;通过改善城乡收入差距,促进了教育机会的均等化。[24]中国的数字金融不但在落后地区的发展速度更快,而且显著提升了家庭收入,尤其是对农村低收入群体而言,可以说数字普惠金融促进了中国的包容性增长。[25]家庭对女性的教育投入受家庭收入和信贷约束的影响更为明显,因此,数字普惠金融发展更有利于缓解女性在教育投入上所面临的信贷约束问题。[26]数字普惠金融能够满足弱势家庭的金融需求,矫正可能存在的教育不公平现象。[27]基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据与北京大学数字普惠金融指数的研究发现,数字普惠金融能够通过提升家庭预期教育回报率、改变家庭教育偏好、放松家庭资源约束等渠道,提升家庭教育期望,推动教育公平。数字普惠金融能够缓解性别歧视、城乡差异、收入分层、家庭教育背景差异、独生与非独生差异等“非自致性因素”造成的教育不公平现象。[20]

(四) 数字普惠金融提高了女性的教育投资

数字普惠金融提高了女性金融服务的可获得性,促进了家庭教育投资,缩小了教育性别差异。从性别差异的角度而言,女性获得传统金融服务的可能性更小。根据世界银行2021年的统计,女性拥有银行账户的比例比男性低6%。在发展中国家,妇女往往被排除在金融服务的使用之外,这种差距是由收入、教育和就业方面的不平等所证明的。不同于传统的金融服务,侧重于小额信贷的数字普惠金融主要支持缺乏正规银行服务的贫困和边缘化人群的创收活动,因此女性可能从中获益更多。[28]与男子相比,妇女更有可能投资于家庭福利,特别是教育和卫生等领域。根据这一证据,贷款给妇女比贷款给男子对家庭的总体影响更大。[29]诺贝尔奖得者Muhammad Yunus在2006年的诺贝尔奖演讲中很好地阐述了将女性作为信贷目标的基本原理:“我们关注女性,因为我们发现给女性贷款总是会给家庭带来更多好处” [30]。当女性无法满足其信贷需求时,家庭效率会有所下降。《数字减贫与共同富裕系列报告(2021)》表明,数字化进程有助于减少农户贷款中的性别歧视。在数字化涉农贷款中,女性用户比男性用户享受更低的贷款利率。数字化程度显著增加了两类性别群体的授信额度、贷款支用率,对女性的促进程度略微高于男性。[31]

显然,相较于传统金融机构的“嫌贫爱富”,数字普惠金融通过技术进步影响劳动力需求结构,提高了女性的教育溢价;通过信息传播改变传统家庭观念,提升了女性的教育意愿;通过缓解家庭信贷约束,增加了女性的教育机会;通过提高女性获得金融服务的可能性,促进了家庭的教育投资。理论上,数字普惠金融的发展有助于促进教育机会和教育投资的公平化,并缩小教育的性别差距。但也有学者认为,金融发展水平与教育代际传递关系不大。Murphy等以英国为研究范围,发现学费和贷款政策改变对高等教育入学率只有短期影响而没有长期影响。[32]Hassani-Nezhad的研究发现,高等教育金融政策的变化不影响子女的教育期望,但会影响父母对子女的教育期望。[33]因此,数字普惠金融对人口受教育程度的性别差异影响可能是不确定的,既存在地区和个体异质性,又与教育阶段密切相关。本文根据理论分析提出以下假设,并利用2011—2022年中国31个省份的面板数据[1-2, 34](不包括中国香港特区、中国澳门特区、中国台湾地区的数据,下同)进行实证检验。

假设1:数字普惠金融能够缩小人口受教育程度的性别差异。

假设2:数字普惠金融对女性教育期望的提升作用更大,并能缩小人口受教育程度的性别差异。

假设3:数字普惠金融对缩小人口受教育程度性别差异的作用,在人均收入水平较低的落后地区更为明显。

假设4:数字普惠金融对缩小人口受教育程度性别差异的作用,在2016年《G20数字普惠金融高级原则》提出之后进一步强化。

假设5:数字普惠金融对缩小人口受教育程度性别差异的影响,既存在地区异质性,又与教育阶段密切相关。

三、现状分析本文首先直观地分析中国人口的平均受教育情况和受大学、高中、初中和小学各个阶段教育的性别差异现状。教育性别差异衡量指标参考Baliamoune和Mcgillivray的研究[35],各阶段教育的性别差异用以下公式来计算。

| $ \begin{split} &{\text{平均受教育年限性别差异}}=\\&1-\dfrac{{\text{女性平均受教育年限}}}{{\text{男性平均受教育年限}}} \end{split} $ | (1) |

| $\begin{split} &\qquad\qquad\quad{\text{受教育程度性别差异}} =\\&1-\dfrac{{\text{受各阶段教育女性占6岁以上女性的比重}}}{{\text{受各阶段教育男性占6岁以上男性的比重}}} \end{split}$ | (2) |

平均受教育年限根据人口受教育程度及其所占的比重加权平均计算所得,其中不读书取值0,小学取值6,初中取值9,高中取值12,大专取值15,本科取值16,硕士取值19,博士取值22。根据公式(1),平均受教育年限性别差异系数大于零表示男性的平均受教育年限高于女性,系数越大代表男性的平均受教育年限超越女性越多;反之,系数小于零表示女性的平均受教育年限高于男性,系数越小代表女性的平均受教育年限超越男性越多。公式(2)描述人口受大学、高中、初中和小学各个阶段教育的性别差异,系数大于零表示受各阶段教育男性占6岁以上男性的比重高于女性;反之,系数小于零表示受各阶段教育女性占6岁以上女性的比重高于男性。根据公式(1)和(2),并结合2011—2022年中国31个省份6岁以上人口受教育程度的数据分析可以发现以下特征。

(一) 中国人口受教育程度的性别差异广泛存在

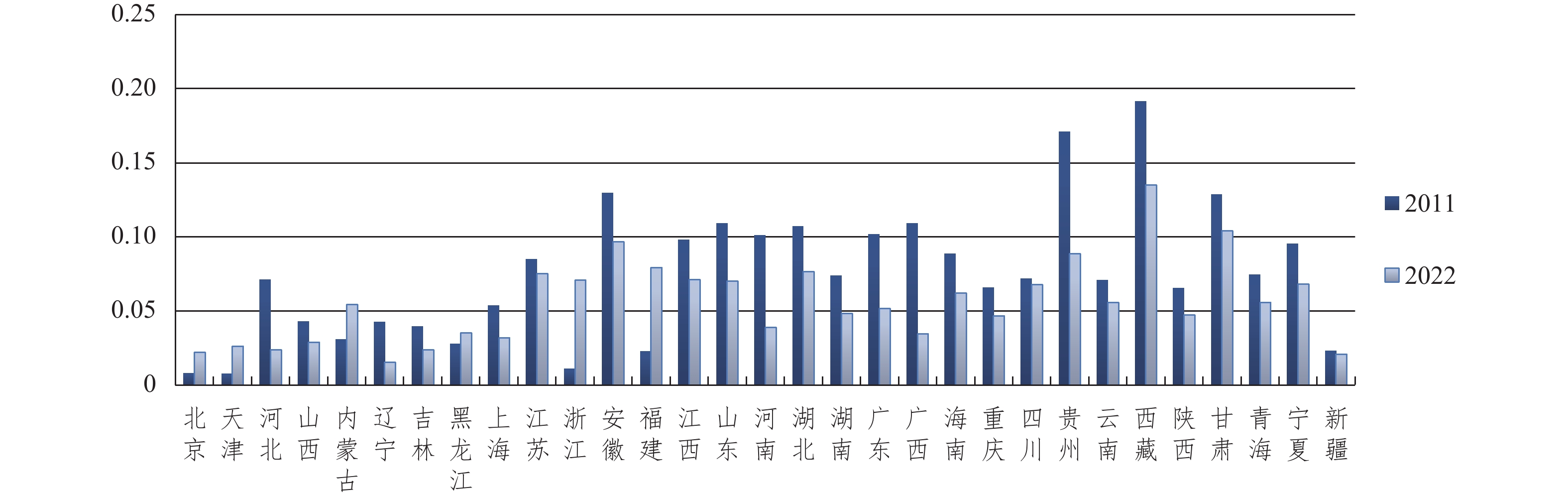

图1是笔者根据公式(1)并基于《中国统计年鉴》相关数据[1]制作的2011年与2022年中国31个省份平均受教育年限的性别差异图。由此可见,中国人口受教育程度的性别差异广泛存在,且中西部地区更为明显。从教育性别差异来看,男性的平均受教育年限明显高于女性。从地区差异的角度来看,东部地区平均受教育年限的性别差异较小,中西部地区平均受教育年限的性别差异较大。从演变趋势的视角来看,平均受教育年限的性别差异在大部分地区有缩小的趋势,但也有一些地区呈现扩大的迹象。

|

图 1 中国人口平均受教育年限的性别差异(2011年与2022年) |

(二) 中国人口受教育程度的性别差异主要发生在中学阶段

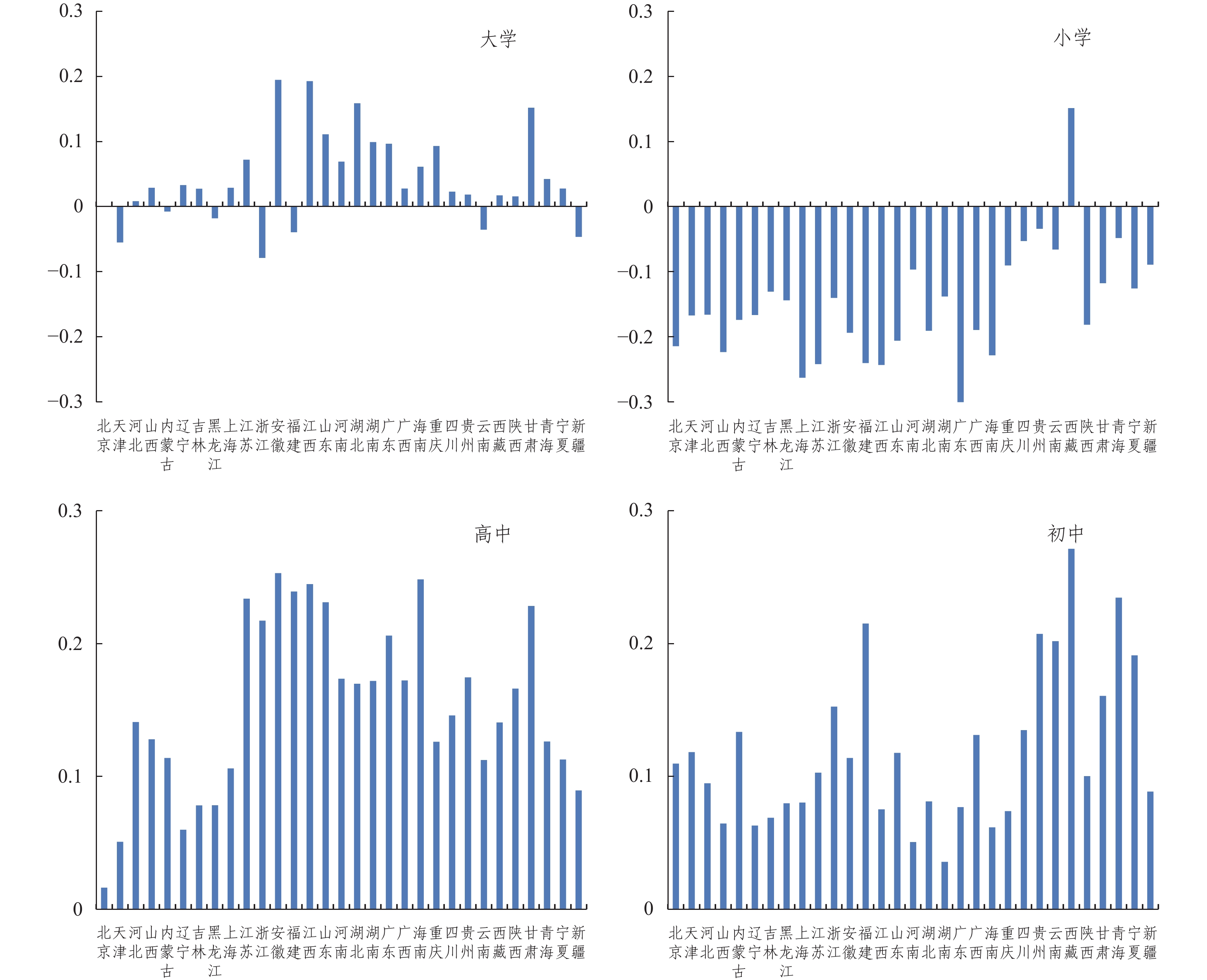

图2 是笔者根据公式(2),并基于《中国统计年鉴》相关数据[1]制作的2011—2022年中国31个省份人口受大学、高中、初中、小学阶段教育的性别差异平均值图。由此可见,中国人口受教育程度的性别差异主要发生在中学阶段,在大学阶段有所缩小。从受教育程度的性别差异来看,女性受小学教育人口占比明显高于男性,男性受中学教育人口占比明显高于女性,在大学教育阶段教育的性别差异有所缩小,但男性的优势依然存在。从地区差异的角度来看,东部地区在大学和高中教育阶段的性别差异明显小于中西部地区。

|

图 2 中国人口受教育程度的性别差异(2011—2022年) |

(三) 中国人口受教育程度的性别差异与数字普惠金融的发展存在一定的负相关关系

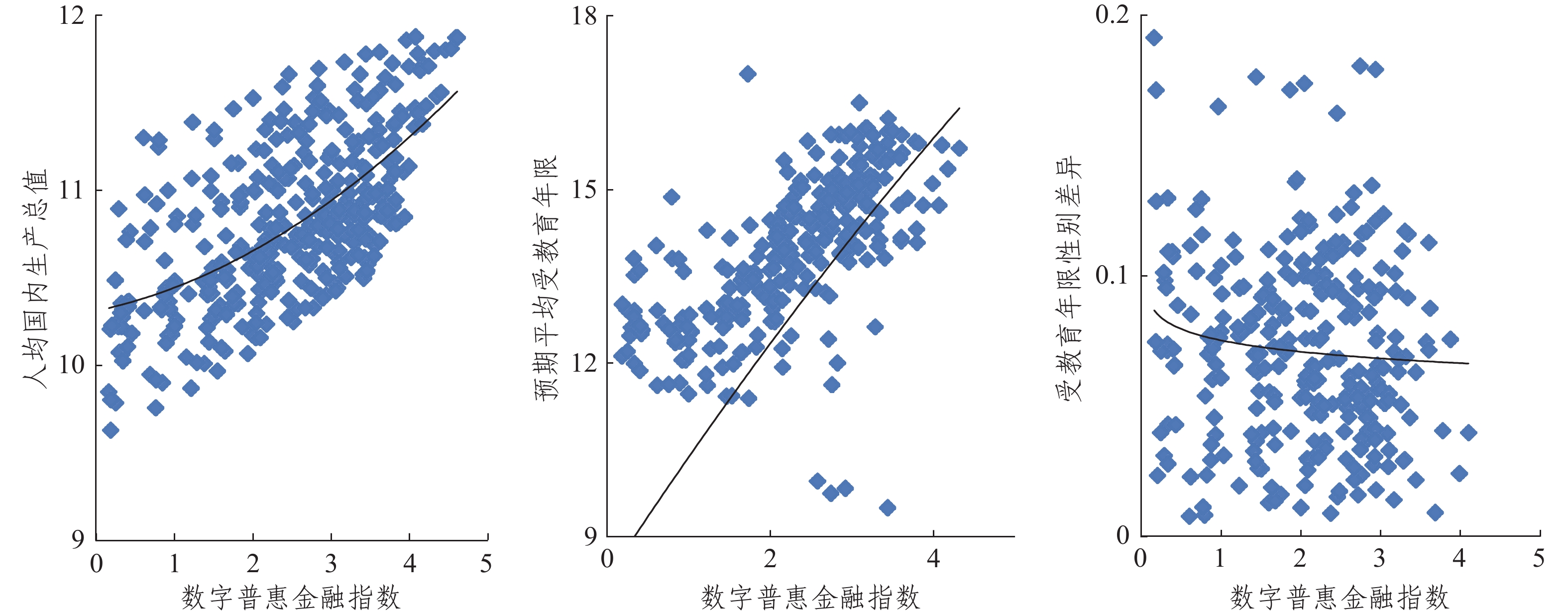

图3是笔者根据北京大学数字普惠金融发展指数[34]、《中国统计年鉴》相关数据[1]、中国家庭追踪调查(CFPS)的“您期望的受教育程度”问卷中的预期平均受教育年限调查数据[2],制作的2011—2022年中国31个省份数字普惠金融指数、人均GDP、预期平均受教育年限与平均受教育年限性别差异关系的散点图。由此可见,中国人口受教育程度的性别差异与数字普惠金融的发展存在一定的负相关关系。数字普惠金融促进了人均GDP和预期平均受教育年限的提高,缩小了平均受教育年限的性别差异。总体而言,数字普惠金融的发展与人口平均受教育年限的性别差异存在一定的负相关关系。但是,由于人口受教育程度的性别差异受很多因素的影响,更准确地识别两者的关系需要在控制其他影响因素的前提下进行进一步的实证分析。

|

图 3 数字普惠金融与中国人口平均受教育年限的性别差异关系(2011—2022年) |

(一) 模型构建

为了探讨数字普惠金融发展对中国人口受教育程度的性别差异影响机制,并测度其影响效应,本文构建以下中介效应模型进行回归分析,研究数字普惠金融对人口受教育程度的性别差异影响。

| $ {\rm{edu}}\_{\rm{ga}}{{\rm{p}}_{it}} = {\alpha _1} + {\beta _{11}}{\rm{inde}}{{\rm{x}}_{it}} + {\beta _{12}}{X_{it}} + {\mu _{{}_{1,it}}} $ | (3) |

| $ {M_{it}} = {\alpha _2} + {\beta _{21}}{{\rm{index}}_{it}} + {\beta _{22}}{X_{it}} + {\mu _{{}_{2,it}}} $ | (4) |

| $\;\; {\rm{edu}}\_{\rm{ga}}{{\rm{p}}_{it}} = {\alpha _3} + {\beta _{31}}{\rm{inde}}{{\rm{x}}_{it}} + {\beta _{32}}{M_{it}} + {\beta _{33}}{X_{it}} + {\mu _{{}_{3,it}}} $ | (5) |

| $ \begin{split} {\rm{edu}}\_{\rm{ga}}{{\rm{p}}_{it}} =& {\alpha _4} + {\beta _{41}}{\rm{inde}}{{\rm{x}}_{it}} + {\beta _{42}}{\rm{inde}}{{\rm{x}}_{it}} \times {M_{it}} +\\& {\beta _{43}}{M_{it}} + {\beta _{44}}{X_{it}} + {\mu _{{}_{3,it}}} \end{split} $ | (6) |

| $ \begin{split} {\rm{edu}}\_{\rm{ga}}{{\rm{p}}_{it}} =& {\alpha _5} + {\beta _{51}}{\rm{inde}}{{\rm{x}}_{it}} + {\beta _{52}}{\rm{inde}}{{\rm{x}}_{it}} \times {\rm{time}} +\\& {\beta _{55}}{X_{it}} + {\mu _{{}_{3,it}}} \end{split} $ | (7) |

公式中的下标i和t分别表示个体和时间变量。edu_gap表示人口受教育程度的性别差异,在实证分析过程中,分别使用平均受教育年限性别差异、受大学教育性别差异、受高中教育性别差异、受初中教育性别差异、受小学教育性别差异来表示。index为数字普惠金融总指数,包括3个子维度指数:覆盖广度、使用深度和数字化程度。M代表中介变量,包括教育预期性别差异和人均收入水平。X代表控制变量,包括银行信贷供给、公共教育支出、产业结构变动和人口自然增长率。time表示时间虚拟变量,这是以提出《G20数字普惠金融高级原则》为时间节点的时间虚拟变量;2016年及之前为0,2016年之后为1。α,β为回归系数,μ为误差扰动项。

第一,公式(3)探讨数字普惠金融对人口受教育程度性别差异的影响,如果回归系数β11为正值,表明数字普惠金融的发展加剧了人口受教育程度的性别差异;反之,如果回归系数β11为负值,表明数字普惠金融的发展缩小了人口受教育程度的性别差异。

第二,公式(3)—(5)探讨数字普惠金融通过中介变量(教育期望和人均收入水平)对人口受教育程度性别差异的影响机制。如果公式(4)中index的回归系数β21显著,说明数字普惠金融的发展对教育期望和人均收入水平存在显著的影响。如果公式(5)的中介变量M的回归系数β32显著,而index的回归系数β31的数值或显著性相对于公式(3)下降了,说明数字普惠金融通过中介变量对人口受教育程度的性别差异产生影响。教育期望和人均收入水平在数字普惠金融对人口受教育程度性别差异的影响中起到了中介作用。

第三,公式(6)探讨数字普惠金融对人口受教育程度性别差异的影响过程中的人均收入水平的调节作用。如果公式(6)中index×Mit的回归系数β42为正值,说明数字普惠金融对缩小人口受教育程度性别差异的作用在人均收入水平越低的地区越大;反之,如果回归系数β42为负值,说明数字普惠金融对缩小人口受教育程度性别差异的作用在人均收入水平越高的地区越大。

第四,公式(7)探讨数字普惠金融对人口受教育程度性别差异的影响,在2016年《G20数字普惠金融高级原则》提出前后是否存在明显的不同。如果方程(7)中index×time的回归系数β52为正值,说明数字普惠金融对缩小人口受教育程度性别差异的作用在2016年《G20数字普惠金融高级原则》提出之后变小了;如果回归系数β52为负值,则说明作用变大了。

各个变量的描述见表1。笔者根据北京大学数字普惠金融中心的数字普惠金融原始数据[34]、中国家庭追踪调查的(CFPS)预期平均受教育年限性别差异数据[2]和《中国统计年鉴》相关数据[1],计算得到各变量的描述性统计(见表2)。

| 表 1 变量描述 |

| 表 2 变量描述性统计 |

(二) 实证分析

1. 基准估计

下面基于公式(3),利用2011—2022年中国31个省份的面板数据对数字普惠金融与人口受教育程度的性别差异之间的关系进行探析。根据豪斯曼检验,我们采用固定效应面板数据模型进行估计;为了消除异方差的影响,选择截面加权方法进行回归分析。根据表3的回归结果,可以得到以下结论。

| 表 3 数字普惠金融对平均受教育年限性别差异的影响基准估计 |

第一,数字普惠金融能够显著缩小人口受教育程度的性别差异。表3数据的第(1)列探讨数字普惠金融总指数对人口受教育程度性别差异的影响。回归结果显示,数字普惠金融总指数的回归系数显著为负值,表明数字普惠金融的发展显著缩小了人口受教育程度的性别差异。在控制了其他影响教育性别差异的变量之后,结果依然如此。

第二,数字普惠金融使用深度、覆盖广度、数字化程度对缩小平均受教育年限的性别差异的作用依次递减。表3数据的第(2)至(4)列探讨数字普惠金融指数3个子维度(覆盖广度、使用深度、数字化程度)对人口受教育程度性别差异的影响,覆盖广度和使用深度对人口受教育程度性别差异的影响较强,数字化程度的影响较弱。以上结果表明,扩大数字普惠金融的覆盖面,深化数字普惠金融在支付、信贷、投资等领域的应用对于促进教育性别公平发展具有积极意义。

以上结果共同验证了假设1,即数字普惠金融能够缩小人口受教育程度的性别差异。

2. 工具变量估计

理论上,数字普惠金融的发展会影响人口受教育程度的性别差异,但实证研究中可能存在遗漏变量、测量误差和互为因果等所引起的内生性问题。为了解决由于内生性问题所引起的估计偏差,本文接下来引入数字普惠金融指数的工具变量,进行两阶段最小二乘法回归分析。

数字普惠金融的工具变量,涉及数字基础设施和普惠金融发展两种属性。以往的研究常用两类指标。一是使用互联网普及率[16,21]和固定电话数量[36],反映地区数字基础设施完善程度。二是选择所在地区与杭州市的球面距离[25 ,37],反映地区受数字普惠金融提供方支付宝所在地杭州市的影响程度。根据对“数字普惠金融”而言具有相关性,对“人口受教育程度的性别差异”而言又具有外生性的原则,本文综合了以往学者的观点,以每百人拥有的固定和移动电话数与各地级市与杭州市的平均球面距离之比构建工具变量。一方面,各地的数字普惠金融发展显然受信息基础设施的影响,每百人拥有的固定和移动电话数在一定程度上反映了各地信息基础设施的发展程度。各地级市与杭州市的球面距离能够反映其受数字普惠金融的影响程度,与是否选择支付宝所提供的数字普惠金融服务有关。理论上,信息基础设施越完善,数字普惠金融的发展程度越高;与杭州市的距离越近,受数字普惠金融的影响越大。另一方面,在控制了人均收入水平、银行信贷供给、公共教育支出、产业结构变动、人口自然增长率相关变量之后,该工具变量和人口受教育程度的性别差异之间不存在直接的影响渠道。因此,每百人拥有的固定和移动电话数和各地级市与杭州市的平均球面距离之比满足工具变量的选择原则,是较为理想的工具变量。

表4工具变量回归结果显示,第一阶段回归的工具变量系数联合显著性的F统计值超过10,所以不存在弱工具变量问题。沃尔德外生性检验(Wald test of exogeneity)结果表明,解释变量在5%的显著性水平下存在内生性问题,工具变量具有一定的解释力。第二阶段回归结果显示,加入工具变量之后,数字普惠金融的回归系数有明显的提升,工具变量有助于解决内生性问题。表4的回归结果表明,数字普惠金融总指数、覆盖广度指数、使用深度指数、数字化程度指数的发展都显著缩小了人口受教育程度的性别差异。工具变量回归结果进一步验证了数字普惠金融有助于缩小人口受教育程度的性别差异的假设1。

| 表 4 数字普惠金融对平均受教育年限性别差异的影响工具变量估计 |

3. 影响机制分析

理论研究表明,数字普惠金融通过提高人均收入水平、缓解信贷约束缩小了人口受教育程度的性别差异。下面基于公式(3)— (7),进一步探讨数字普惠金融对人口受教育程度性别差异的影响机制。由于数字普惠金融3个子维度指数对人口受教育程度性别差异的影响与总指数的影响基本一致,本文仅使用数字普惠金融总指数进行分析。根据表5的回归结果,可以得到以下结论。

| 表 5 数字普惠金融对平均受教育年限性别差异的影响机制 |

第一,数字普惠金融对女性教育预期的提升作用更大,缩小了人口受教育程度的性别差异。表5数据的第(1)列探讨数字普惠金融对教育预期的性别差异影响。数字普惠金融总指数的回归系数显著为负值,表明数字普惠金融的发展对女性教育预期的提升作用更大,缩小了教育预期的性别差异。第(2)列将教育预期的性别差异作为自变量加入回归方程,教育预期的性别差异回归系数显著为负,说明教育预期的性别差异起到了中介作用。这表明数字普惠金融对女性教育预期的提升作用更大,缩小了人口受教育程度的性别差异。第(3)列加入数字普惠金融指数与教育预期性别差异的交互项,其回归系数为正,但不显著,表明教育预期性别差异的调节作用不明显。以上分析验证了假设2。

第二,数字普惠金融对人口受教育程度性别差异的影响在人均收入水平较低的落后地区更为明显。表5数据的第(4)列探讨数字普惠金融对人均收入水平的影响。数字普惠金融总指数的回归系数显著为正值,表明数字普惠金融的发展显著促进了人均收入水平的提升。第(5)列将人均收入水平作为自变量加入回归方程,但回归结果不显著,表明人均收入水平在数字普惠金融对人口受教育程度的性别差异影响过程中的中介作用不明显。第(6)列加入数字普惠金融指数与人均收入水平的交互项,其回归系数显著为正值,表明在人均收入水平越低的地区,数字普惠金融对缩小人口受教育程度性别差异的作用越大,促进了包容性增长。以上分析验证了假设3。

第三,数字普惠金融对人口受教育程度性别差异的影响在2016年《G20数字普惠金融高级原则》提出之后进一步强化。表6加入数字普惠金融指数与时间虚拟变量的交互项,其回归系数显著为负值,表明在2016年《G20数字普惠金融高级原则》提出之后,数字普惠金融对缩小人口受教育程度性别差异的作用变大了。政策实施强化了数字普惠金融对缩小教育性别差异的作用。以上分析验证了假设4。

| 表 6 数字普惠金融对平均受教育年限性别差异的政策前后影响差异 |

4. 异质性讨论

上述实证结果表明,数字普惠金融对女性教育预期的提升作用更大,缩小了人口受教育程度的性别差异。这种影响在人均收入水平较低的落后地区更为明显,并在2016年《G20数字普惠金融高级原则》提出之后强化了。实际上,由于九年义务教育制度的实施,数字普惠金融对人口受教育水平的性别差异影响在不同教育阶段可能会呈现差异化的特征。根据中国家庭追踪调查(CFPS)对“您期望的受教育程度”问题的调查数据可知,接受大学教育是70%以上中国人的期望。[2]近年来,这种教育期望显著提升,且在女性中提升的幅度更大。如果条件允许,女性有更大的动机和可能接受大学教育。因此,数字普惠金融对缩小人口受教育程度的性别差异的影响,可能更多体现在高中和大学阶段。此外,由于女性受教育机会的获得比男性更易受家庭经济状况的影响,数字普惠金融能否有效缩小人口受教育水平的性别差异还与地区发展水平有关。接下来,本文根据教育阶段和地区特征进行异质性分析。

(1)教育阶段区别。本文根据人口受教育程度进行区分,分别探讨数字普惠金融对人口受大学教育、高中教育、初中教育、小学教育性别差异的影响。根据表7的回归结果,可以得到以下结论。

| 表 7 数字普惠金融影响人口受教育程度性别差异的教育阶段异质性 |

数字普惠金融对于缩小人口受教育程度性别差异的影响主要表现在高中和大学阶段。由于九年义务教育制度的实施,家庭收入水平和信贷约束对人口受教育程度性别差异的影响在小学和初中阶段是不明显的,其影响主要体现在高中和大学教育阶段。相应地,数字普惠金融通过提高人均收入水平并缓解信贷约束对人口受小学和初中教育的性别差异影响不显著,对缩小人口受高中和大学教育的性别差异作用明显。总之,数字普惠金融主要是通过缩小高中和大学阶段的教育性别差异来缩小人口平均受教育年限的性别差异。

(2)地区特征差异。数字普惠金融能否有效缩小人口受教育水平的性别差异,既与教育阶段有关,又受地区发展差异的影响。理论上,由于教育投资收益存在外部性,发达地区纷纷加大公共教育的投入,公立学校对困境人群也有额外的资助和信贷援助,这在一定程度上降低了个人接受教育的直接成本。数字普惠金融通过提升家庭收入水平和缓解信贷约束对教育投资的影响有限。但是,不发达地区的情况却有明显的不同。由于公共教育投资不足,个人投资在教育总投资中的比重较高,信贷市场不完善使得大多数低收入者面临信贷约束,此时数字普惠金融可以发挥更大的积极作用。具体而言,一方面,由于人均收入水平和人力资本水平的差异,个体在教育投资上所面临的资源约束是有区别的,这导致了数字普惠金融对缩小人口受教育程度性别差异的作用存在不同。另一方面,由于公共教育支出和城乡差异的存在,地区教育投入存在差异,导致数字普惠金融对缩小教育性别差异的作用表现出不一样的特征。为了探讨这种地区发展水平异质性和地区宏观环境异质性对研究结论的影响,本文接下来进行分组分析。根据表8和表9的回归结果,可以得到以下结论。

| 表 8 数字普惠金融影响平均受教育年限性别差异的地区发展水平异质性 |

| 表 9 数字普惠金融影响平均受教育年限性别差异的地区宏观环境异质性 |

第一,数字普惠金融对人口受教育程度性别差异的影响在人均收入水平较低和人力资本水平较低的地区更为明显。以2022年的相关数据为依据,根据人均GDP高低分成两个组别:位于人均GDP中位数以上的为高人均收入组,位于人均GDP中位数及以下的为低人均收入组;根据各地人口平均受教育年限高低分成两个组别:位于平均受教育年限中位数以上的为高人力资本组,位于平均受教育年限中位数及以下的为低人力资本组。表8基于人均收入水平的分组回归结果显示,数字普惠金融对缩小教育性别差异的影响在人均收入水平较低的地区更为明显;基于人力资本水平的分组回归结果显示,数字普惠金融对缩小教育性别差异的影响在人力资本水平较低的地区更为明显。

第二,数字普惠金融对人口受教育程度性别差异的影响在人均公共教育支出水平较低和城市化水平较低的地区更为明显。以2022年的相关数据为依据,根据人均公共教育支出高低分成两个组别:位于人均公共教育支出中位数以上的为高公共教育支出组,位于中位数及以下的为低公共教育支出组;根据城市化高低分成两个组别:位于城市化水平中位数以上的为高城市化组,位于城市化水平中位数及以下的为低城市化组。表9基于人均公共教育支出水平的分组回归结果显示,数字普惠金融对缩小教育性别差异的影响在人均公共教育支出较低的地区更为明显;基于城市化水平的分组回归结果比较显示,数字普惠金融对缩小教育性别差异的影响在城市化水平较低的地区更为明显。以上分析验证了假设5。

五、结论与政策建议(一) 结论

近年来中国高度重视初等教育的普及和高等教育的扩张,女性的受教育水平显著提升,但受教育程度的性别差异依然存在。教育公平不仅体现在社会提供的教育机会上,家庭提供的教育机会也同样重要。数字普惠金融在促进技术进步、转变家庭观念、提高收入水平、缓解信贷约束等方面具有比较明显的优势,可以提升女性的教育溢价、教育意愿、教育机会和教育投资,可能是教育公平实现机制的新切入点。

本文基于2011—2022年中国31个省份的面板数据探讨了数字普惠金融对人口受教育程度性别差异的影响机制和影响效应。从影响效应来看,数字普惠金融能显著够缩小人口受教育程度的性别差异,数字普惠金融覆盖广度、使用深度、数字化程度对缩小教育性别差异的作用依次递减。从影响机制来看,数字普惠金融对女性教育预期的提升作用更大,缩小了人口受教育程度的性别差异,这种影响在人均收入水平较低的落后地区更为明显,并在2016年《G20数字普惠金融高级原则》提出之后强化了。从教育阶段来看,数字普惠金融对于缩小人口受教育程度的性别差异主要表现在高中和大学阶段,对初中及以下教育阶段的影响不明显。从地区差异而言,数字普惠金融对于缩小人口受教育程度性别差异的作用在人均收入水平较低、人力资本积累较低、公共教育支出水平较低和城市化水平较低的地区更为明显。

(二) 政策建议

显然,数字普惠金融的发展通过提升女性的教育溢价、教育意愿、教育机会和教育投资对于缩小教育性别差异有着重要的意义。为了充分发挥数字普惠金融对于缩小教育性别不平等的作用,提出以下建议。

第一,引导数字普惠金融服务于增加女性友好型就业和创业机会。数字普惠金融对于缩小教育性别差异的一条重要渠道是提升教育期望。因此,一方面,应继续发挥数字普惠金融在促进产业智能化、服务化转型中的作用,提升教育溢价。另一方面,应充分发挥数字普惠金融在数字技术方面的优势,提升工作的灵活性,增加女性友好型就业和创业机会,提升女性的教育意愿,以有效促进教育公平和社会包容性发展。

第二,加大针对义务教育以上阶段的数字普惠金融产品研发和服务推广。由于数字普惠金融对于缩小人口受教育程度性别差异的作用主要体现在高中和大学教育阶段,应提升针对高等教育目标群体的金融产品研发和服务推广,提升女性的金融素养,以更好地普及金融服务于教育公平。2023年,国务院《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》提出,支持金融机构在依法合规、风险可控前提下,丰富大学生助学、创业等金融产品。[4]这表明政策制定的敏锐性和精准性,下一步需要推进实施细则。

第三,促进数字普惠金融服务向欠发达地区、弱势群体和女性倾斜。由于数字普惠金融对于缩小教育性别差异的作用在人均收入水平较低、人力资本积累较低、公共教育支出水平较低和城市化水平较低的地区更为明显,应培育多元化的普惠金融银行,让更多面临信贷约束的群体享受普惠金融服务,尤其是要提高对农村地区、低收入阶层和女性的普惠金融力度。此外,需平衡地区之间的信息基础设施建设,提高金融服务的便利性,降低金融服务成本,降低贫困地区居民的金融准入门槛,有效缩小“数字鸿沟”。

总之,只有凭借重点关注教育和性别差异的扶持政策和旨在提高民众能力的信贷和投资,才能提升人力资本、缩小教育的性别不平等,确保人类社会持续进步。

| [1] |

国家统计局. 中国统计年鉴[EB/OL]. [2023-08-10]. https://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/.

|

| [2] |

北京大学中国社会科学调查中心. 中国家庭追踪调查[EB/OL]. [2023-12-20].http://www.isss.pku.edu.cn/ cfps/sjzx/gksj/index.htm.

|

| [3] |

OLIVEIRA J. Birth order and the gender gap in educational attainment[J]. Review of economics of the household, 2019, 17(3): 775-803. DOI:10.1007/s11150-018-9416-2 |

| [4] |

BECKER G S, LEWIS H G. On the interaction between the quantity and quality of children[J]. Journal of political economy, 1973, 81(2): 279-288. DOI:10.1086/260166 |

| [5] |

BECKER G S, KOMINERS S D, MURPHY K M, et al. A theory of intergenerational mobility[J]. Journal of political economy, 2018, 126(S1): S7-S25. DOI:10.1086/698759 |

| [6] |

LIN HH. Number of siblings and educational attainment: application of son preference[J]. Applied economics letters, 2018, 25(2): 83-86. DOI:10.1080/13504851.2017.1296543 |

| [7] |

郭凤, 任孝鹏, 苏红. 不同性别定向的名字对女性获得面试机会的影响[J]. 中国人力资源开发, 2020(5): 46-58. |

| [8] |

张瑞娟, 刘金菊, 尹鹏飞. 什么导致了女性职业晋升障碍?一个基于多理论视角的整合模型. 中国人力资源开发[J]. 2022(11): 90-109.

|

| [9] |

GURGAND M, LORENCEAU A, MÉLONIO T. Student loans: credit constraints and higher education in South Africa[J]. Journal of development economics, 2023, 161(1): 1-67. DOI:10.1016/j.jdeveco.2022.103031 |

| [10] |

郑筱婷, 陆小慧. 有兄弟对女性是好消息吗?——家庭人力资本投资中的性别歧视研究[J]. 经济学(季刊), 2018(1): 277-298. |

| [11] |

LEE M H. The one-child policy and gender equality in education in China: evidence from household data[J]. Journal of family economic issues, 2012, 33(1): 41-52. DOI:10.1007/s10834-011-9277-9 |

| [12] |

G20普惠金融全球合作伙伴. 二十国集团数字普惠金融高级原则[EB/OL]. [2023-09-20]. http://www.pbc. gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3142307/2016091419074418496.pdf.

|

| [13] |

国务院. 推进普惠金融发展规划(2016—2020)[EB/OL]. (2016-01-15). https://www.gov.cn/zhengce/ zhengceku/2016-01/15/content_10602.htm.

|

| [14] |

国务院. 关于推进普惠金融高质量发展的实施意见[EB/OL]. [2023-11-20]. https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10786/202310/content_6912660.html.

|

| [15] |

梁榜, 张建华. 数字普惠金融发展能激励创新吗?——来自中国城市和中小企业的证据[J]. 当代经济科学, 2019(5): 74-86. |

| [16] |

万佳彧, 周勤, 肖义. 数字金融、融资约束与企业创新[J]. 经济评论, 2020(1): 71-83. |

| [17] |

王振华, 孙闻娅, 白冰. 数字金融要素配置、技术进步偏向与收入分配效应[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2023(10): 3-20. |

| [18] |

PENG H, ZHAO H, LIU D S, et al. How does digital finance affect regional innovation capacity? a spatial econometric analysis[J]. Economic modelling, 2023, 122(3): 1-15. DOI:10.1016/j.econmod.2023.106250 |

| [19] |

杜金岷, 韦施威, 吴文洋. 数字普惠金融促进了产业结构优化吗?[J]. 经济社会体制比较, 2020(6): 38-49. |

| [20] |

陈武元, 程章继, 蔡庆丰. 家庭教育期望视角下的教育公平——数字普惠金融对非自致性家庭因素的缓解效应[J]. 教育研究, 2021(10): 122-137. |

| [21] |

谢绚丽, 沈艳, 张皓星, 等. 数字金融能促进创业吗?——来自中国的证据[J]. 经济学(季刊), 2018(4): 1557-1580. |

| [22] |

冯永琦, 蔡嘉慧. 数字普惠金融能促进创业水平吗?——基于省际数据和产业结构异质性的分析[J]. 当代经济科学, 2021(1): 79-90. |

| [23] |

易行健, 周利. 数字普惠金融发展是否显著影响了居民消费——来自中国家庭的微观证据[J]. 金融研究, 2018(11): 47-67. |

| [24] |

李建军, 韩珣. 普惠金融、收入分配和贫困减缓——推进效率和公平的政策框架选择[J]. 金融研究, 2019(3): 129-148. |

| [25] |

张勋, 万广华, 张佳佳, 等. 数字经济、普惠金融与包容性增长[J]. 经济研究, 2019(8): 71-86. |

| [26] |

BUCAREY A, CONTRERAS D, MUNOZ P. Labor market returns to student loans for university: evidence from Chile[J]. Journal of labor economics, 2020, 38(4): 959-1007. DOI:10.1086/706486 |

| [27] |

张正平, 陈欣. 数字金融提升了农村地区普通高中入学率吗?[J]. 财经问题研究, 2022(6): 101-110. |

| [28] |

DEMIRGUC-KUNT A, KLAPPER L, SINGER D, et al. The global findex database 2021: financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19 [R]. Washington, DC: World bank publications, 2022: 1-205.

|

| [29] |

NYARKO S A. Gender discrimination and lending to women: the moderating effect of an international founder[J]. International business review, 2022, 31(4): 1-16. DOI:10.1016/j.ibusrev.2022.101973 |

| [30] |

MUHAMMAD Y. Muhammad Yunus-Nobel lecture [EB/OL]. [2023-09-20]. https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2006/yunus/lecture/.

|

| [31] |

厦门大学数字减贫与共同富裕课题组. 数字减贫与共同富裕系列报告(2021)[EB/OL]. [2023-09-20].http://www.wise.xmu.edu.cn/__local/6/68/CE/B16DB4C78DF24BD62D2E5DCEA0E_B6020DC5_13F28D.pdf?e=.pdf.

|

| [32] |

MURPHY R, SCOTT-CLAYTON J, WYNESS G. The end of free college in England: Implications for enrolments, equity, and quality[J]. Economics of education review, 2019, 71(8): 7-22. DOI:10.1016/j.econedurev.2018.11.007 |

| [33] |

HASSANI-NEZHAD L, ANDERBERG D, CHEVALIER A, et al. Higher education financing and the educational aspirations of teenagers and their parents[J]. Economics of education review, 2021, 85(c): 1-10. DOI:10.1016/j.econedurev.2021.102175 |

| [34] |

郭峰, 王靖一, 王芳, 等. 测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征[J]. 经济学 (季刊), 2020(4): 1401-1418. |

| [35] |

BALIAMOUNE–LUTZ M, MCGILLIVRAY M. The impact of gender inequality in education on income in Africa and the Middle East[J]. Economic modelling, 2015, 47(6): 1-11. DOI:10.1016/j.econmod.2014.11.031 |

| [36] |

齐俊妍, 任奕达. 数字经济渗透对全球价值链分工地位的影响——基于行业异质性的跨国经验研究[J]. 国际贸易问题, 2021(9): 105-121. |

| [37] |

周利, 冯大威, 易行健. 数字普惠金融与城乡收入差距: “数字红利”还是“数字鸿沟”[J]. 经济学家, 2020(5): 99-108. |

2024, Vol. 24

2024, Vol. 24