我国已经消除绝对贫困,但相对贫困发生率却持续上升。[1]从性别角度来看,女性在收入、精神文化乃至分配体制中都处于相对弱势,相对贫困的性别差距高于绝对贫困的性别差距。[2]全面建成小康社会后,相对贫困治理被视为预防返贫体系建设的核心要素,而在相对贫困治理面向人群中,处于弱势地位的女性成为重点关注对象。我国早有学者前瞻性地分析了“贫困女性化”的形成与治理[3],但对于女性相对贫困的研究较少。

国际上,“贫困女性化”概念的提出促使性别议题在涉及减贫的讨论中占据了突出位置。[4]有学者认为,西方的新自由主义与父权社会相结合导致越来越多的妇女变得贫困,男性主导的商品和信贷市场使得女性贫困固化。[5-6]在西方,主流的女性贫困治理研究大多在理查德•蒂特马斯的“社会再分配模式”下展开[7],但这并不能从根源上铲除滋生“贫困女性化”的制度土壤。此外,西方贫困女性化的框架掩盖了阶级和种族上的差异。[8]

与之相反,共同富裕作为中国式现代化的重要特征,中国能够为治理女性相对贫困提供稳定的、可持续的政策资源,如人力、物力、财力以及信息资源,这有助于从根源上治理女性相对贫困。因此,本研究在共同富裕背景下探讨女性相对贫困,在理论和实践上都具有重要意义。从现实层面来看,将性别因素引入相对贫困治理,有助于丰富中国情境下的女性相对贫困治理研究;从理论层面来看,在共同富裕背景下形塑贫困治理的性别理念,有利于构建具有中国特色的女性相对贫困治理行动框架。

本文的研究目标有两个。一是剖析我国女性相对贫困的现状及其成因。女性相对贫困是一个动态过程,其着重强调性别因素在贫困问题中的影响,指的是女性相对于男性在生存或发展等方面处于不利地位,更容易遭受贫困风险。这一概念区别于“相对贫困女性”。相对贫困女性是指相对于全体居民平均收入和生活水平而言,处于相对贫困状态的女性,是一种既定事实。本文的重点不是识别和界定相对贫困女性,而是从性别维度来分析女性相对贫困问题。二是致力于构建共同富裕背景下的女性相对贫困治理体系,并为消解女性相对贫困提出政策建议。

一、女性相对贫困:理论基础和分析框架女性相对贫困这一概念何以成为学术概念,其与女性相对剥夺、性别不平等有何区别?女性相对贫困的识别标准和维度是什么?厘清这些问题,是研究女性相对贫困现状、成因及治理的基础。

(一) 理论基础:相对贫困与共同富裕

关于“贫困”的学术研究最早可以追溯至1889年,布思在《伦敦东区的劳动与生活》中提出,绝对贫困是缺乏(in want)和窘迫(in distress),这部分人口在伦敦东区约有10万人。[9]130还有约20万人“既不是营养不良,也不是衣衫褴褛,而是他们的生活不舒适,是一个无休止的斗争,缺乏幸福” [9]131。布思在整节用详细的数据论述了“贫困”,并将话题引申到“阶层”。 [9]132-1551899年,朗特里以约克镇作为研究样本,将贫困分为初级贫困(primary poverty)和次级贫困(secondary poverty)。初级贫困指没有足够收入来满足基本需求,次级贫困指虽有收入能够满足其他需求,但是这笔钱必须被拿去花在其他项目支出上。[10]朗特里于1936年对约克镇进行第二次贫困研究,他将“报纸、书籍、收音机、啤酒、烟草、假期和礼物”的拥有与否作为衡量一个人是否贫困的标准之一。[11]这其实已经超越了传统的贫困研究,将研究视角拓展到相对贫困领域。

从20世纪中叶开始,贫困研究逐步跳出了绝对贫困的窠臼,学者的研究视野拓展至相对贫困,并从社会参与、制度保障、可行能力等角度进行了丰富的研究。彼得•汤森提出相对贫困概念,即“个人、家庭及其所在的组织缺乏充分的途径去获取各类食物和参与活动,没有办法参与社会惯习所规定的礼仪活动,最终导致他们被排斥在社会所认可的正常生活之外”[12],将贫困内涵从“缺乏最低生活必需品”扩展至“缺乏惯常生活方式和社会活动资源”。詹姆斯•福斯特指出了绝对贫困和相对贫困的区别与联系,绝对贫困是指缺乏基本的生活必需品,相对贫困是指相比于其他人处于不利地位,绝对贫困可能会导致相对贫困,但是相对贫困并不必然引致绝对贫困。[13]20世纪末,学者逐步意识到人类福祉并不能以收入来简单衡量,而应纳入预期寿命、教育、公共服务、自由和安全等因素。[14]其中最为典型的就是阿马蒂亚•森提出的“可行能力”理论。该理论认为,就可行能力剥夺而言的“真实贫困”在显著程度上可能比在收入空间表现出来的贫困更加严重,因而不仅要考虑到收入低下的问题,还需要考虑到将收入转化为可行能力的困难。[15]学术界也广泛接受从收入和可行能力角度来理解相对贫困。虽然西方较早关注相对贫困,但并未对消减相对贫困提出一个整体性的指导框架,致使理论研究和实践脱节。

与西方不同,中国的共同富裕是一个综合性政策倡导与实践体系,旨在促进全民共享富裕。关于“富裕”,在宏观层面是指经济高速发展、经济发展质量和收入的提高、环境的改善和社会的和谐;在民众生活层面是指收入水平和生活水平持续提高、基本公共服务均等化的扩大。[16]关于“共同”,在经济维度上是指缩小收入和财富差距;在实际生活维度上是指缩小民众实际生活水平差距,也即提高个人和家庭消费、公共服务的水平和质量;[16]在政治维度上是指以“民心政治学”为基础,增强制度的一致性和包容性;[17]在文化维度上是指价值观念、社会态度、精神氛围、生活方式的先进、开明与正能量取向;在社会维度上是指社会矛盾减少、社会和谐程度增大,以及有边界的共建、共治和共享。[18]

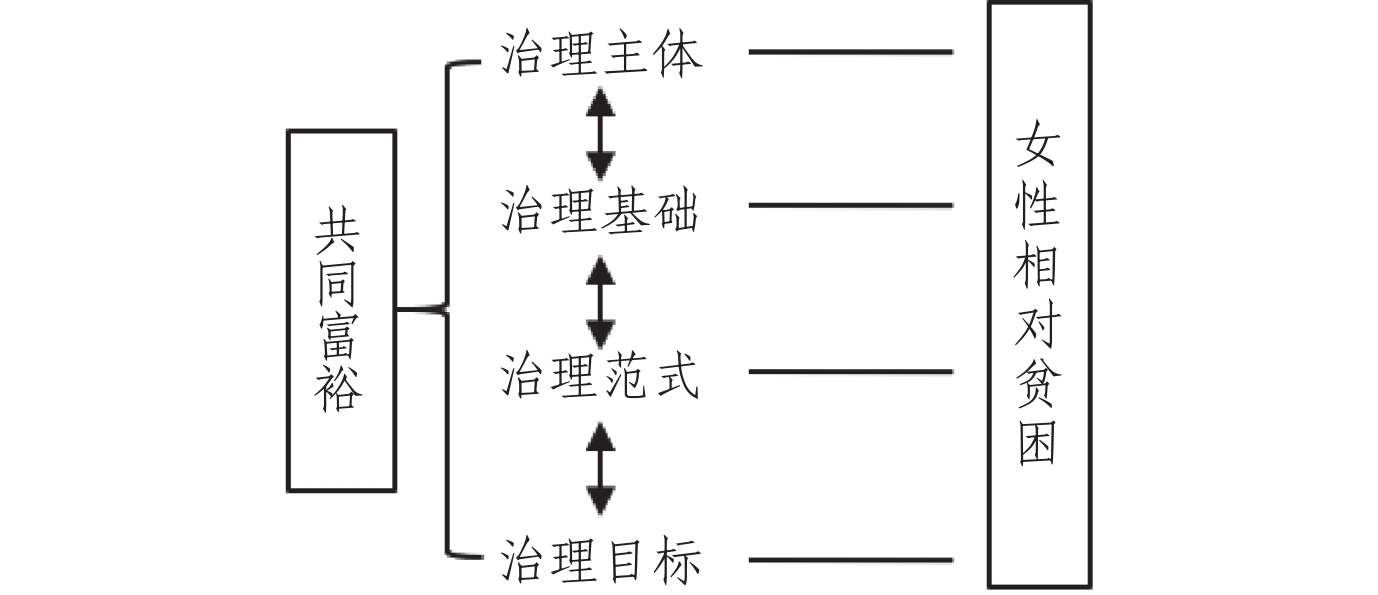

作为中国式现代化的重要特征,共同富裕是中国区别于西方相对贫困治理的特色理论,是更高标准的相对贫困治理目标。共同富裕与女性相对贫困治理在理论上具备整合的可能性,二者既是一个互相联系的综合性概念,也是一个在层次上递进的认识和实践过程,在理念取向和行动指向上存在耦合性。第一,在治理主体方面,政府和市场都扮演重要角色,但已有研究在政府与市场何者为先这一问题上存有分歧。张维迎认为,市场经济是共同富裕的唯一途径。[19]辛迪•范认为,中央政府的有为经济政策对共同富裕不一定有效。[20]卡瓦尼等认为,对共同富裕真正有帮助的是劳动力市场和社会政策的改善。[21]虽然学者们在政府、市场和社会的角色分量配置上各抒己见,但他们都重视个体能动性,而这又和女性相对贫困治理的精神谱系相一致。第二,在治理基础方面,无论是共同富裕还是女性相对贫困治理,都需要建构稳定的社会秩序,在此基础上的制度变革才能引致资源重新配置,进而促进经济持续增长。这种秩序的生成,既依赖于国家体制整合多种社会类别的制度化能力[22],也离不开平等稳定的性别秩序。第三,在治理范式方面,二者都需要借鉴精准扶贫的理念进行“精准+统合”治理,贯通“政治引领—目标调适—资源配置—政策执行”过程。在政策制定层面上,性别视角会被融入到共同富裕之中,凸显女性的特定贫困风险及需求;在资源分配层面,共同富裕需要关注合理分配社会资源,女性相对贫困治理需要关注女性在资源分配中的公平性,公平是二者共同的价值取向;在结构制度层面,共同富裕和女性相对贫困治理都关注社会结构和制度因素对贫困和不平等的影响。第四,在治理目标方面,共同富裕旨在保持良好的经济发展的同时,实现利益分配的再均衡、常规生活水平均等化和社会整合。[16]需要注意的是,共同富裕存在阶段性,它并不要求不同人群享有完全均等的生活,而是强调适宜性。女性相对贫困治理和共同富裕一样,最终并不是要求女性和男性在各方面完全均等,而是包容基于能力和贡献而产生有限度的差异,但容许差异产生的前提是不存在带有倾向的制度性歧视。因此,共同富裕和女性相对贫困治理在“治理主体—治理基础—治理目标—治理范式”上存在耦合性,二者在多元主体协同参与的均衡性构造、治理基础的常态稳定、治理目标的有序衔接、治理范式的革故鼎新方面,都存在同构性(见图1)。

|

图 1 共同富裕与女性相对贫困治理的耦合性 |

(二) 分析框架

女性相对贫困既具有建构性,也具有客观实在性;既有相对贫困的一般性,也有性别因素赋予的特殊性。女性相对贫困与性别不平等、女性相对剥夺等概念相关,但又对这些概念有所突破。性别不平等虽然更多是指女性所遭受的不平等,但其中也包括男性不平等,而且性别不平等多侧重于经济不平等。[23]女性相对剥夺更多的是指一种主观感受,这种感受的产生源于相对剥夺地位,侧重于政治维度,是指个体或社会群体与同一社会中其他成员或群体相比,其对有价值资源的占有是处于“较少”或“没有”的状态。[24]女性相对贫困概念对经济、政治、社会等维度并重,关注女性所遭受的客观结构性困境,在关注收入的前提下,也关注女性的发展权。因此,女性相对贫困这一概念具有理论张力,既可与贫困研究对话,也有助于从性别因素剖析相对贫困产生的原因。

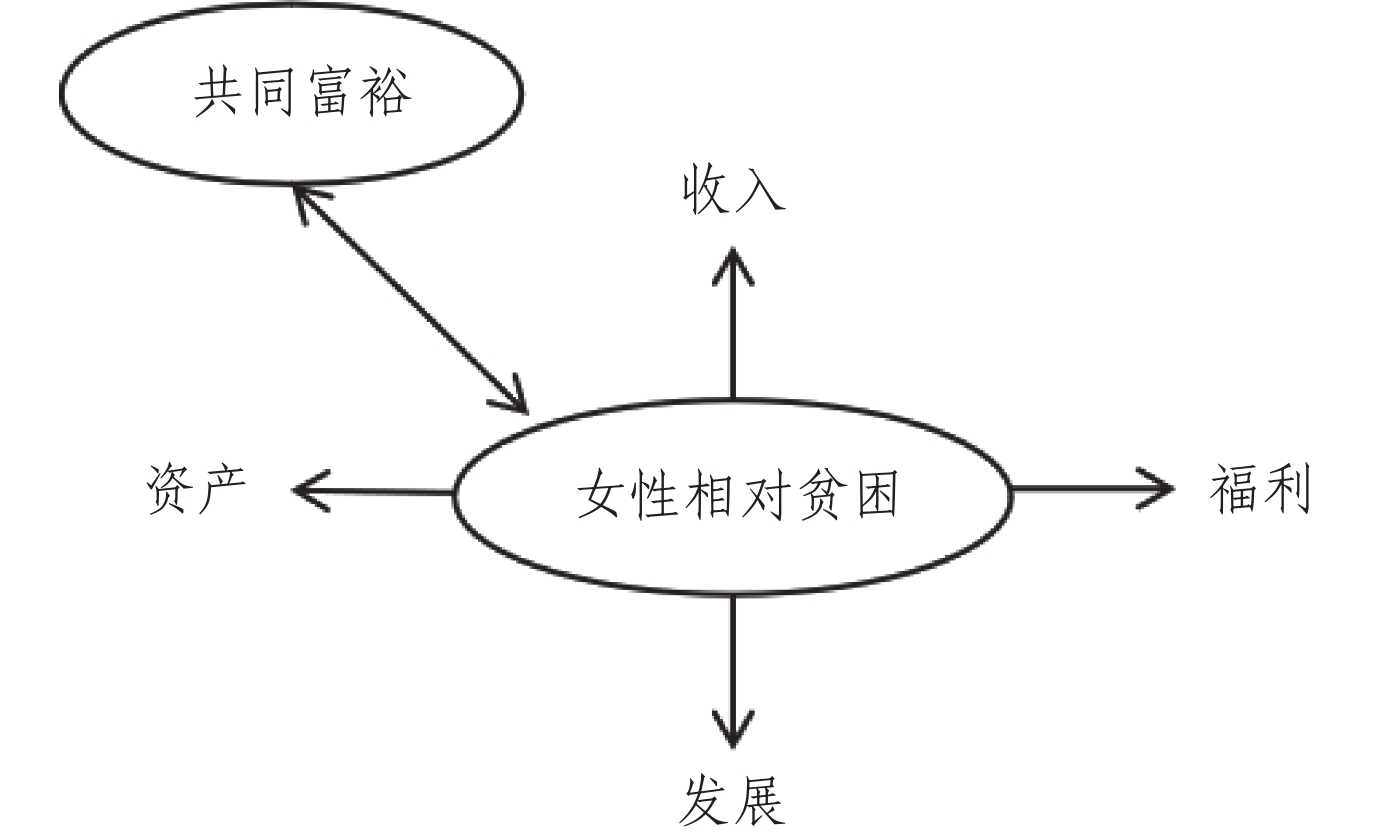

对于女性相对贫困的识别主要是从收入、福利、资产、发展等四个维度着手。其中,收入是基础,且可用货币来进行衡量。福利主要对应的是社会保障和社会服务。资产主要是指金融财富、有形财产、人力资本、社会资本、政治参与和影响、文化资本以及自然资源等。[25]发展主要对应的是可行能力和机会,前者能促进个人知识、技能和职业的进步,后者意味着拥有更多的选择。收入是女性相对贫困多维识别的基础,从低维度的收入到高维度的发展,构成了识别女性相对贫困的四个维度。共同富裕的配套政策赋予了治理女性相对贫困的物质基础和制度环境。作为一个全社会都认可的价值理念和行动宣言,共同富裕能够起到弥补男女差异、重建包容性社会秩序的感召作用。结合理论基础、理论整合的可能性及女性相对贫困的识别维度,本文构建了女性相对贫困治理的理论分析框架(见图2),拟以此为基础分析我国女性相对贫困的现状、成因及治理。

|

图 2 女性相对贫困治理的理论分析框架 |

我国已经消除了绝对贫困,但女性在诸多领域处于相对贫困状态。从识别女性相对贫困的“收入—福利—资产—发展”四个维度来分析,我国女性相对贫困现状如下。

(一) 女性职业收入整体低于男性

在低收入群体中,低收入女性所从事的行业整体收入低于低收入男性。《中国农村贫困监测调查2019》数据表明,2019年贫困地区的女性选择从事第一产业的比重达到72.9%[26],这部分女性在“半工半耕”的家计模式下,年老时从城市回到农村之后,将继续从事家务劳动。《中国农村贫困监测报告2020》数据显示,2020年我国外出务工女性人数约为5 104.66万人,这部分群体也就是“女性农民工”,其就业面向集中在制造业、批发零售业和建筑业[27],兼具流动性和低收入双重特质。女性农民工在城市往往只能获得生存性的社会空间,很难获得发展性的社会空间。从女性总体收入来看,《2021中国职场性别薪酬差异报告》显示,2021年女性的平均月薪仅为男性的75.9%。

(二) 女性享受社会保障不充分,陷入相对贫困风险高

我国社会保障制度对女性的保护也存在不足。在社会救助层面,虽然就业培训能显著提高不同性别的再就业率[28],但政府为女性提供的就业培训项目多集中在岗位需求量相对较小的健康照护、养老护理、家政服务、婴幼儿照护上,而这类培训事实上排斥了单亲妈妈和农村留守妇女等特殊群体。在社会福利层面,生育福利与女性切身利益最为相关,但它并不能够摊薄育龄人群的生育成本[29],并且生育福利呈现出工具理性倾向。在社会保险层面,育龄妇女(15—49岁)和参加生育保险的人数差距约为2.19亿人[30],即使去除掉在校的女学生[31],未参加生育保险的女性估计最高为1.81亿人;[32]与此同时,女性在养老、工伤和失业保险的参保人数上,与男性相比也同样存在较大差距。

(三) 资产建设不足,女性教育发展与劳动力市场地位不匹配

教育作为影响女性获得社会资本的重要因素,是被国际社会认可的阻断贫困代际传递的主要途径。[33]我国常住女性劳动力受教育程度总体低于男性劳动力,《中国人口和就业统计年鉴2020》数据显示,2020年全国6岁及以上人口中未上过学的女性数量是男性的2.53倍,乡村地区未上过学的女性数量约为男性的2.52倍,城镇地区未上过学的女性数量约为男性的2.51倍,而且贫困地区女性受教育程度更加低于男性。[34]在受教育程度处于劣势的背景下,相对贫困女性主要从事第一产业。这些行业受突发事件的冲击更为严重,影响了相对贫困女性人力资本的形成。

高等教育领域女性人数高于男性,与之不匹配的是,女性在劳动力市场的地位低于男性。[35]相比于男性,女性更易在职场中遭受歧视,在求职就业中还会因为性别因素遭遇算法歧视。[36]女性尤其是已婚女性在劳动力市场上处于不利地位。[37]男性占据许多高端岗位,在劳动力市场上处于相对优势地位。[38]现代女性虽然较少会受到公开、正式的程序歧视,但是社会惯例和结构性规范助长了职业隔离。[39]职业隔离的存在会使某些行业的资源更倾向于某一性别,导致性别收入差距。凡此种种均会影响女性的资产建设,继而影响其抗逆力的生成。

(四) 女性发展通道窄于男性

现代社会虽不认同《女诫》《闺范》所持的“女性软弱、只能居于后宅”的性别认知[40],但是“女性依旧处于生理和心理弱势地位”的固有认知并未消解,致使女性的发展机会和上升通道窄于男性。比如,在同等学历下,女性参军人数远低于男性。职业教育的热门专业如“汽修”“数控机床”“机电一体化”等招录学生时,都带有明显的偏向男性的性别取向。高等学校专业选择呈现明显性别差异,女生偏好人文社科,男生则更倾向于理工科。这种差异早在高中时期就显现出来,即便排除生理、能力、兴趣和家庭因素影响,性别仍然是决定性因素。[41]

许多企事业单位在职务晋升中推行竞争上岗,但实际上对国家规定的女干部比例要求未能切实执行。此外,女性领导在与下属的关系中也面临挑战,下属对女性领导所持的信任低于男性。[42]传统的“男强女弱”“男外女内”“男主女从”等性别刻板印象会在一些活动中再扩散和再传播。[43]这些现象看似不会直接导致女性相对贫困,但女性一旦遭遇风险,处于非常规状态而脆弱性增加时,就极有可能成为“动态弱势群体”[44],发展权方面的不平等间接使女性陷入相对贫困。

三、女性相对贫困成因在对女性相对贫困的现状进行描述分析之后,笔者将通过定性分析方法研究其成因,为提出对策奠定基础。选择定性分析的原因有两个。一是虽然贫困测量方法不断发展,但是仍旧弱于对贫困理论和解释模型的反思与批判。[45]二是大量测量相对贫困的研究,其数据内生驱动的合成指标的普适性和正当性并没有被证实,且大多违反了单调性和子样本一致性假设。[46]本文拟从“收入—福利—资产—发展”四维分析框架,剖析女性相对贫困的成因。

(一) 物理时空制约下的环境限制:性别分工影响

一方面,在物理时空上,许多女性被束缚于家庭劳务、生儿育女当中。即使在发达国家,“照顾孩子是女性的责任”这一观念也比较常见,导致许多欧美女性成为照护家庭的主力,这会加剧贫困的女性化。[47]在中国,很多女性一面在外辛苦工作,一面还要承担大部分的家务劳动和育儿工作,这造成了女性事实上的时间贫困。[48-49]女性家务劳动时间的增长进一步加剧了性别不平等。 [50]一部分女性通过外出务工在一定程度上走出了家庭劳务空间,但转之进入了低收入行业。即使所处的行业并非低收入行业,女性的平均收入也低于男性,东亚发达国家韩国的女性劳动者的年薪为男性的60.2%。[51]

不可否认,“家务劳动”的概念具有公共属性,让家庭主妇对自身的劳动价值有了一定的认识。[52]然而,核心家庭要求女性在较为封闭的家庭空间中从事低价值劳动[53],很多女性需要在工作和家务之间做出取舍,抑或是同时兼顾二者,由此导致女性的劳动参与率、性别收入和收入增长速度显著低于男性。[54]不单是家务,在中国,由于惯习和传统观念的影响,无论是否是职业女性,其大多会让渡家庭中部分权利,自觉承担起相夫教子的责任,在无闲、无愿去获取权利和能力时,女性抗逆力降低,继而引致相对贫困。

(二) 功能有限制度保护:社会政策和法律制度不足

男性在政策制定和政治话语权中占据主导地位[55],女性相比于男性在制度层面处于弱势地位,集中体现在社会政策和法律制度对女性的保护相对不足。

一方面,社会政策对于女性的保护相对不足。中国工作贫困(working poor)发生率有逐年加重的趋势[56],这对所有职工均有冲击。在竞争加剧、信息化侵占生活、非正式劳动等因素作用下,工作并不能让人摆脱困境。[57]在社会政策供给乏力时,女性更容易陷入相对贫困。具体来看,妇女被困在无报酬的生计、家务、生育和养育劳动之中,这意味着她们没有机会获得缴费型社会保险。[58]不单是中国女性,全世界女性都面临社会保障困境。在日本,由于大多数女性30岁左右回归家庭从事无酬劳动,丧失了独立养老保险账户,造成了“高龄女性贫困”现象。[59]土耳其也存在贫困女性化,社会保障制度的缺位被认为是造成贫困女性化的根本原因。[60]美国存在的职业隔离使很多女性倾向于从事兼职工作,从而失去失业保险的庇护,社会福利制度的缺失导致了妇女及其子女贫困的增长和持续。[61-62]即使在被誉为“福利国家橱窗”的瑞典,社会保障制度也反而强化了女性经济弱势地位。[63]与此同时,社会政策在女性就业、受教育、卫生保健、婚姻家庭等领域尚未有系统性的供给,仍以公益性的项目为主导。[64]

另一方面,法律虽未对女性有系统性的忽略,但在技术层面仍显不足。例如,法律对收买拐卖妇女的犯罪行为量刑明显较轻,《刑法》第241条第1款规定:收买被拐卖的妇女、儿童的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。[65]再比如,在欠发达地区的乡镇甚至县城,农村妇女即使和用人单位建立了劳动关系,但是用人单位也并未与其签订劳动合同,还通过各种隐蔽的方式将劳动关系更改为劳务关系。农村妇女对劳动法的了解较少,并且地方劳动仲裁委员会的执行效力亟待提高。

(三) 社会时空约束下的弱势叠加:社会性别秩序不平等

教育对女性的职业发展前景具有重要影响,婚恋质量则关系到女性的实际生活和主观幸福感。然而,女性在这两方面都处于相对弱势地位,造成多发的主观贫困。一方面,女性未能通过教育提升能力并以此获得充分的经济资源。另一方面,女性在婚恋领域面临更大挑战,很难找到符合期望的合适伴侣,这是由社会性别秩序不平等所引致的。

以婚恋这一重要事项为例,婚恋被认为能起到巩固或提升社会阶层的作用[66],婚恋并非天然纯粹。在社会不同经济状况的人群中,广泛地存在恩格斯所述的一种现象,即“结婚是一种政治行为,是一种借新的联姻来扩大自己势力的机会;起决定作用的是家世的利益,而决不是个人的意愿”[67]。女性“通过婚姻改变命运”的论调之所以会出现,与处于社会分层上端的男性拥有核心社会资源有关。这一论调本质上反映的是男女占有资源的不平等。[68]已有研究证明了男女择偶存在性别差异[69],择偶期待的“男高女低”与未婚人口实际文化和职业状况的“女高男低”相互抵牾。随着女大学生比例的上升,婚恋匹配问题愈发严峻,这会进一步固化女性婚配的“同类匹配”和“阶层内婚姻”现状,“婚姻壁垒”的存在继而强化社会不平等。[70-71]吊诡的是,优异的成绩对于女大学生在婚恋上可能造成“高分的惩罚”,但是却能为男大学生婚恋“加分”。[72]女性通过教育实现“婚姻向上流动”的机会要小于男性,女性在婚恋市场的高“议价权”本质上反映了女性在社会经济维度上相对的弱势地位,折射出女性处于一种依附性地位的现实。除此之外,尚有不少案例表明一些行为或措施建构了女性附属的格局,加剧了性别秩序的不平等。

(四) 文化观念的建构:父权制影响性别文化

父权制并不是牢不可破的客观规律,而是一种文化建构。历史学家格尔达•勒纳探讨了父权制的起源,支持了父权制是一种文化构建的观点,认为父权制的核心在于其意识形态。[73]意识形态的影响深入人心,男女不平等的意识深植于社会文化之中,短期内不能消除。在父权制的影响下,女性处于相对弱势地位。在当代,依旧存在“男人应该比妻子挣得多”的性别认同规范,这种规范引致社会对“女性收入高于丈夫”这一情况的厌恶,进而对婚姻的形成和稳定、女性劳动力参与及其工作收入产生负向作用。[74]不少中国女性尤其是农村女性,在这种文化背景下甘心居于辅位。而无论是在城市,还是在农村,婚姻在使男性权力扩张的同时,进一步约束了女性的权利。[75]更为严重的是,各个阶层生育后的女性都会存在“母职惩罚”。[76]性别文化对于上述不公正现象的影响深远。

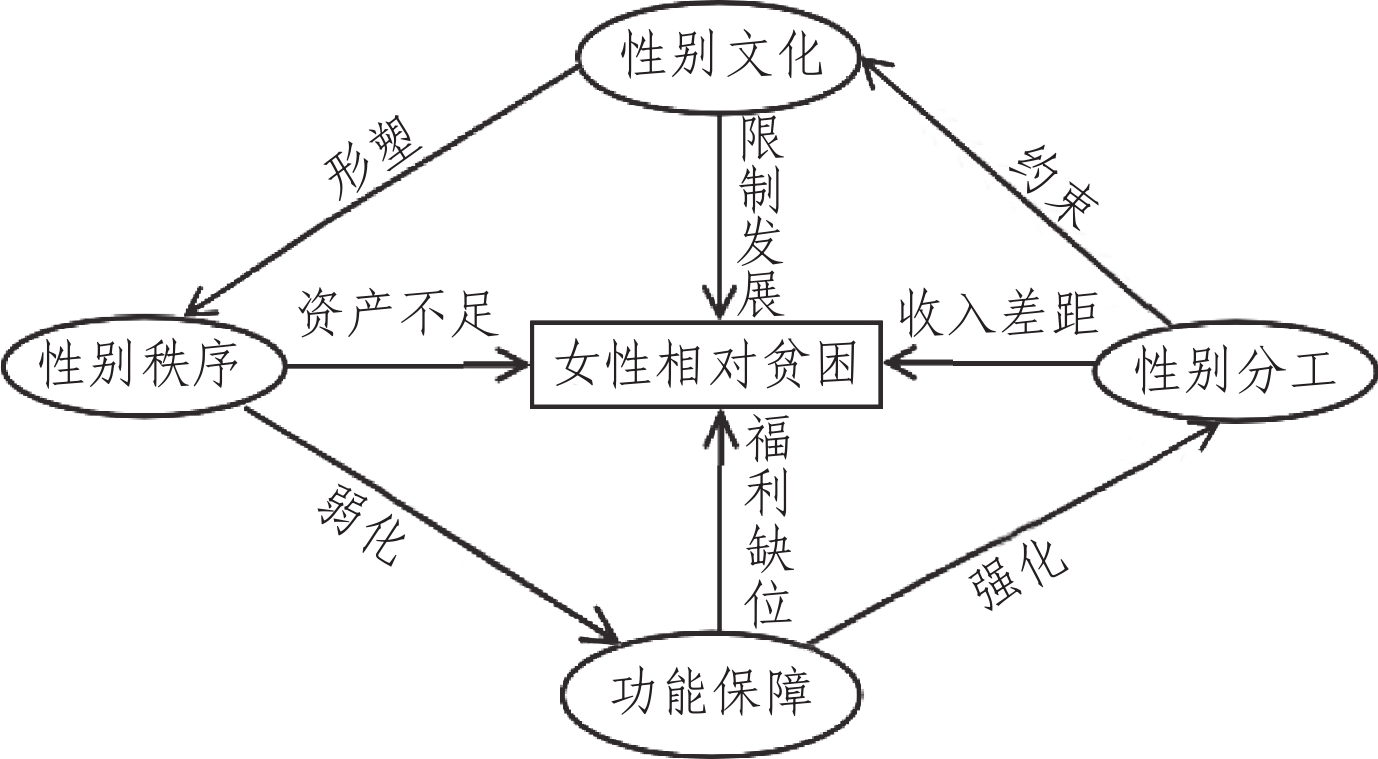

概括而言,以上四点成因环环相扣,互相影响。性别文化的长期存在形塑了性别秩序,性别秩序的生成则弱化了保障性制度建设,同时也强化了性别分工,作为生产关系体现的性别分工会约束性别文化的新生和发展。由此,性别文化、性别秩序、功能保障、性别分工分别作用和交互作用,共同构成了女性相对贫困的成因(见图3)。

|

图 3 女性相对贫困的成因 |

收入、福利、资产、发展等方面的不足是女性相对贫困的现实表现,性别文化、性别秩序、功能保障、性别分工等方面的交互作用是女性相对贫困形成的核心机理。与之对应,女性相对贫困治理需从塑造包容的性别文化、建设性别公平的民生保障制度、推进多元主体参与并形成治理合力三个方面着手。其最终目标就是以降低性别不平等推动消减阶层不平等,形成稳定且公平的性别秩序。共同富裕所带来的政策资源及“共建共治共享”理念会作用于治理主体,产生增益效应。

(一) 塑造包容的性别文化

文化观念会影响国家贫困治理的政策取向,[77]作为一套理念和规范,文化的形成除了依据日常生活的约定俗成,政府和社会也可以对其进行助推。“助推”理论由理查德•塞勒所提出,“助推”即在最大限度地保留民众选择权的同时,又将其向某个特定方向引导的手段。[78]人在做选择的时候会受诸多因素影响,并非完全理性,故而需要在政府或社会层面采取温和措施,引导人们做出最佳决策,具体可从三个方面着手。其一,在共同富裕行动的宣传过程中,文化、宣传系统可以鼓励女性进入以往被男性占据的高阶岗位,同时也应该将性别文化建设纳入中华民族现代文明建设之中,推动整个社会朝着更加平等和包容的方向发展。其二,在共同富裕相关的公共政策和制度制定过程中,突出男女平等,在财富平等和经济效率之间统筹性别平等因素。其三,在政策层面应该给予支持。我国可在共同富裕配套的各项政策中统筹考虑性别因素,有意识地扶持女性获得更好的发展空间。

(二) 建设性别公平的民生保障制度

民生保障制度是一项以促进社会公平为主基调的国家制度。它将国家和个人基本生活进行了连接,但是连接产生的正外部性更多偏向男性,且在不确定性和复杂性双重影响叠加之时,国家和个人的连接存在弱化的风险。因此,需要在性别公平的前提下进一步强化连接。共同富裕为优化民生保障制度结构,继而强化国家和个人之间的连接提供了制度资源和转变契机。就总体方向来看,最重要的就是优化对象结构和内容结构[79],其包含促进性别公平的民生保障制度生成过程,即社会需要、政府需要和服务对象需要三者整合协调的过程。政府要明确地识别出女性和男性的不同需要,然后分层分类进行制度安排。从社会保障体系看,社会救助仍然是最直接的相对贫困治理方式,可以针对女性的生理特点,为低收入或处于低收入边缘的女性专门设计项目;在分层分类社会救助思想指引下,将单身母亲纳入专项救助;在救助程序上,对需要救助的女性进行主动发现、容缺审批;在就业救助上,提升体面工作和就业机会对女性的可及性。在社会保险维度,除了推动生育保险和城乡居民基本养老保险全覆盖之外,也需提高女性的养老金替代率;可在全国范围内将女性“心理治疗”项目纳入医保支付范围;应推进新就业形态就业女性职业伤害保障的梯次覆盖,并逐步转向平台代缴工伤保险。在社会福利维度,可推行产假福利,带薪休生理假;为女性生理期用品降税或者免税,有步骤地推进社会性别预算。[80]此外,保障制度落实的关键在于及时掌握动态变化的女性相对贫困人口。各地在实操过程中可以在低收入人口中遴选出一批女性相对贫困人口,设立相对贫困女性信息管理系统,并进行常态化季度更新和精准帮扶。同时,基于政策的落脚点在村(社区)的现状,可在有条件的地区推动村(社区)社会工作室全覆盖和高质量建设。例如,苏州已经推动基层社会工作室建设,以其为载体,协同针对女性相对贫困发展公益创投项目,为困境女性提供专业性的个案服务。

(三) 推进多元主体参与,形成治理合力

主体协同需要政府、市场、社会和女性自身等主体参与,在贫困治理范畴中,女性相对贫困的需求主要是被他方认定,而事实上,诸如社会福利和社会救助等社会政策也未能充分满足主体性需求。女性相对贫困治理的核心关照应是具象化的女性个体,最终落脚点是激活相对贫困女性的内生动力。在此基础上,推进多元主体参与,形成治理合力。

女性相对贫困要置于社会结构和社会网络中理解,勿让性别不平等的表面矛盾掩盖了阶层不平等的实质矛盾。需要协同治理男性相对贫困和女性相对贫困,以抑制阶层分化和不平等,这也是共同富裕多重目标的核心动因。首先,在制度设计上融入“高位推动”相对贫困治理理念,构建以性别平等为基础、以工作—家庭平衡为中心的社会政策;在执行层面进行“党政统合”,推动包容性相对贫困治理政策的执行并矫正施行过程中的偏差,此间也会涉及民政、妇联、医保、卫健、人社等部门的协同合作。其次,支持市场层面的技术推动。互联网催生的科技产业淡化了女性的生理弱势,Web3.0(去中心化的互联网)概念的实践化将进一步淡化这种弱势并衍生出新的财富机会。而Web3.0的去中心化有助于性别平等的公共空间建设,应用层面的“元宇宙”将从根本上提高社会凝聚力和减少性别不平等。最后,在中国 “家国同构”社会体系中,家庭作为最小的社会单位,全社会合力推动女性家庭地位的改善是基础性的“慢工程”,其中至关重要的是推动女性主体性建构,包括经济和精神的双重独立,继而提升全社会对性别认同、性别角色和性别权利的认知和理解。

五、结论与讨论共同富裕是社会发展的高级目标,而女性相对贫困则是亟待解决的社会问题,二者均为社会政策的重要议题。共同富裕和女性相对贫困治理的耦合性体现在政策和实践层面,为实现社会公正和包容性发展提供了有益参考。本文的创新点在于构建了共同富裕背景下女性相对贫困治理的理论分析框架,对于实践层面的政策设计和资源分配具有指导意义。当然,有关女性相对贫困的测量、各类场域的女性相对贫困治理机制、治理主体的具体协调关系、针对女性自身特点的特色治理资源的有效传递等议题,则需后续深入研究。

首先,测量女性相对贫困是关键一步。社会政策领域的学者需要与经济学、社会心理学、公共管理乃至经济地理学等领域的学者进行学科交叉融合研究,开发出一种综合性指标,以准确反映女性在经济、教育、健康和社会参与等方面相对于男性处于贫困状况。这将有助于政府更好地量化分析问题,采取有针对性的政策和措施。

其次,政府需要牵头建立不同场域的女性相对贫困治理机制。不同领域和不同地区的女性相对贫困问题可能存在差异,因此需要根据实际情况制定相应的治理策略。例如,在农村,可以关注农业生产和农村女性的职业培训,或者借鉴“格莱珉”银行计划以提高农村女性的收入和家庭地位。在城市,可以重点关注如何增加女性的就业机会和职业晋升机会,以帮助其摆脱工作贫困。在实践中要注重归纳治理女性相对贫困的有效因素,总结出具有推广价值的干预模式。此外,治理主体之间的协调关系也至关重要。民政、妇联、社会组织、媒体等应该形成合力,通过合作、协商和信息共享来实现资源的最优配置和有效利用,避免重复投入,造成资源浪费。多部门合作机制的建立,包括合作的启动、合作范围的界定以及合作的常态化运作,都需要在后续研究中继续探索。

最后,治理女性相对贫困需要确保资源的有效传递,配套建立可靠的瞄准机制,确保经济援助、教育培训、医疗保健等资源能够准确、及时地传递给最需要的女性。同时,也要关注资源的可持续性,通过提高女性的自我发展能力和自主权,帮助她们摆脱相对贫困。

总之,构建女性相对贫困治理体系是一个复杂而重要的任务,需要综合考虑相对贫困测量、治理机制、协调关系和资源传递等方面的议题。只有通过深入的研究和有效的合作,才能够减少女性相对贫困,促进社会公平和可持续发展。

注释

| [1] |

樊增增, 邹薇. 从脱贫攻坚走向共同富裕: 中国相对贫困的动态识别与贫困变化的量化分解[J]. 中国工业经济, 2021(10): 59-77. |

| [2] |

柳建平, 刘咪咪. 贫困地区女性贫困现状分析——多维贫困视角的性别比较[J]. 软科学, 2018(9): 43-46. |

| [3] |

仲超. “贫困女性化”的形成与治理[J]. 云南社会科学, 2019(6): 143-150, 183-184. |

| [4] |

CHANT S. The “feminisation of poverty”and the “feminization”of anti-poverty programmes: room for revision?[J]. The journal of development studies, 2008, 44(2): 165-197. DOI:10.1080/00220380701789810 |

| [5] |

BENJAMIN S. The feminization of poverty in post-apartheid South Africa: a story told by the women of Bayview, Chatsworth[J]. Journal of developing societies, 2007, 23(1-2): 175-206. DOI:10.1177/0169796X0602300211 |

| [6] |

大卫•哈维. 新自由主义简史[M]. 王钦, 译. 上海: 上海译文出版社, 2010: 196.

|

| [7] |

理查德•蒂特马斯. 蒂特马斯社会政策十讲[M]. 江绍康, 译. 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2011: 15.

|

| [8] |

NDINDA C, NDHLOVU T P. Gender, poverty and inequality: exploration from a transformative perspective[J]. Journal of international women’s Studies, 2018, 19(5): 1-12. |

| [9] |

BOOTH C. Labour and life of the people[M]. London: Williams and Norgate, 1889: 131.

|

| [10] |

ROWNTREE B S. Poverty: a study of town life[M]. London: Macmillan, 1901: 295-296.

|

| [11] |

BRIGGS A. Social thought and social action: a study of the work of Seebohm Rowntree, 1871-1954[M]. London: Longmans, 1961: 284.

|

| [12] |

TOWNSEND P. Poverty in the United Kingdom: a survey of household resources and standards of living[M]. Berkeley: University of California Press, 1979 : 31.

|

| [13] |

FOSTER J E. Absolute versus relative poverty[J]. The American economic review, 1998, 88(2): 335-341. |

| [14] |

林闽钢. 新历史条件下“弱有所扶”: 何以可能, 何以可为?[J]. 理论探讨, 2018(1): 42-46. |

| [15] |

阿马蒂亚•森. 以自由看待发展[M]. 任赜, 于真, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2002 : 86.

|

| [16] |

关信平. 现阶段我国走共同富裕道路的社会政策目标及路径[J]. 西北师大学报(社会科学版), 2022(3): 5-11. |

| [17] |

郭道久, 张郁. 共同富裕: 中国共产党的“民心政治学”[J]. 政治学研究, 2023(1): 51-60,157. |

| [18] |

张来明, 李建伟. 促进共同富裕的内涵、战略目标与政策措施[J]. 改革, 2021(9): 16-33. |

| [19] |

ZHANG W. Market economy and China’s “common prosperity” campaign[J]. Journal of Chinese economic and business studies, 2022, 20(4): 323-337. DOI:10.1080/14765284.2021.2004350 |

| [20] |

FAN C C. China’s eleventh five-year plan (2006-2010): from“getting rich first” to “common prosperity”[J]. Eurasian geography and economics, 2006, 47(6): 708-723. DOI:10.2747/1538-7216.47.6.708 |

| [21] |

KAKWANI N, WANG X, XUE N, et al. Growth and common prosperity in China[J]. China & world economy, 2022, 30(1): 28-57. |

| [22] |

张静, 董彦峰. 组织分化、政治整合与新时代的社会治理[J]. 文化纵横, 2018(4): 76-87. |

| [23] |

王鹏, 吴愈晓. 社会经济地位、性别不平等与性别角色观念[J]. 社会学评论, 2019(2): 55-70. |

| [24] |

KOSEC K, MO C H, SCHMIDT E, et al. Perceptions of relative deprivation and women’s empowerment[J]. World development, 2021, 138(1): 1-16. |

| [25] |

朱萌. 可持续生计视角下乡村振兴助推治理相对贫困研究[D]. 南京: 南京大学, 2022: 1-20.

|

| [26] |

国家统计局住户调查办公室. 中国农村贫困监测报告2019[M]. 北京: 中国统计出版社, 2019 : 36.

|

| [27] |

国家统计局住户调查办公室. 中国农村贫困监测报告2020[M]. 北京: 中国统计出版社, 2020 : 22.

|

| [28] |

肖萍. 女性就业援助的社会工作实务研究——基于13个项目的监测评估[J]. 社会工作与管理, 2019(2): 19-28. |

| [29] |

林闽钢. 中国社会政策体系的结构转型与实现路径[J]. 南京大学学报(哲学•人文科学•社会科学), 2021(5): 27-34, 157-158. |

| [30] |

国家统计局. 《中国妇女发展纲要(2011—2020年)》终期统计监测报告[EB/OL]. [2021-12-21]. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1901316.html.

|

| [31] |

国家统计局. 中国统计年鉴2021[M]. 北京: 中国统计出版社, 2021 : 54.

|

| [32] |

教育部发展规划司. 中国教育统计年鉴2020[M]. 北京: 中国统计出版社, 2021 : 6.

|

| [33] |

闫坤, 孟艳. 教育阻断贫困代际传递模式的国际比较研究[J]. 国外社会科学, 2019(6): 74-88. |

| [34] |

国家统计局人口和就业统计司. 中国人口和就业统计年鉴2020[M]. 北京: 中国统计出版社, 2020 : 104-111.

|

| [35] |

国家统计局. 2022年《中国妇女发展纲要(2021—2030年)》统计监测报告[EB/OL]. (2023-12-29). https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202312/t20231229_1946062.html.

|

| [36] |

阎天. 女性就业中的算法歧视: 缘起、挑战与应对[J]. 妇女研究论丛, 2021(5): 64-72. |

| [37] |

罗楚亮, 滕阳川, 李利英. 行业结构、性别歧视与性别工资差距[J]. 管理世界, 2019(8): 58-68. |

| [38] |

郭亚平. 女性为何处于教育领域与劳动力市场的矛盾地位?——基于人力资本积累的性别差异分析[J]. 中华女子学院学报, 2019(4): 51-56. |

| [39] |

D’AGOSTINO M, LEVINE H, SABHARWAL M, et al. Organizational practices and second-generation gender bias: a qualitative inquiry into the career progression of US State-Level managers[J]. The American review of public administration, 2022, 52(5): 335-350. DOI:10.1177/02750740221086605 |

| [40] |

班昭, 吕坤. 女诫 闺范译注[M]. 黄冠文, 宋婕, 译注. 上海: 上海古籍出版社, 2020: 1-10.

|

| [41] |

贺光烨. 专业选择与初职获得的性别差异: 基于“首都大学生成长追踪调查”的发现[J]. 社会, 2018(2): 213-240. |

| [42] |

欧阳洁. 女性与社会权力系统[M]. 沈阳: 辽宁画报出版社, 2020 : 240-241.

|

| [43] |

畅引婷. 社会性别秩序的重建——当代中国妇女发展路径的探索与实践[M]. 北京: 人民出版社, 2018 : 137.

|

| [44] |

朱萌. 弱有善扶视角下的相对贫困治理: 生成逻辑、现实困境和对策建议[J]. 南京工程学院学报(社会科学版), 2023(3): 24-32. |

| [45] |

贾玉娇. 从贫困到基本民生的历史性飞跃——术语的革命与新实践道路的开启[J]. 社会政策研究, 2021(2): 125-136. |

| [46] |

DUTTA I, NOGALES R, YALONETZKY G. Endogenous weights and multidimensional poverty: a cautionary tale[J]. Journal of development economics, 2021, 151(7-8). DOI: 10.1016/j.jdeveco.2021.102649.

|

| [47] |

康拉德•菲利普•科塔克. 人性之窗: 简明人类学概论[M]. 范可, 译. 上海: 上海人民出版社, 2014: 342.

|

| [48] |

何雅菲. 从“劳动平权”到“友善家庭职场”——女性就业保障的国际方略与治理困境[J]. 理论月刊, 2018(10): 152-157. |

| [49] |

陈颖琪, 林闽钢. 时间贫困研究进展综述[J]. 劳动经济研究, 2023(2): 128-144. |

| [50] |

刘成奎, 林晓丹, 王浩. 家庭责任、工作时间与性别收入不平等[J]. 劳动经济研究, 2023(2): 3-32. |

| [51] |

韩联社. 韩国女性劳动者年薪仅为男性6成, 年均收入低2000万韩元[N/OL]. [2023-10-15]. https://www.jiemian.com/article/9888558.html.

|

| [52] |

上野千鹤子. 父权制与资本主义[M]. 邹韵, 薛梅, 译. 杭州: 浙江大学出版社, 2020: 31.

|

| [53] |

李洁. 重新发现“再生产”: 从劳动到社会理论[J]. 社会学研究, 2021(1): 23-45, 226-227. |

| [54] |

刘翔英, 陆明涛. 劳动收入差异、婚姻风险与基于家庭的社会保障[J]. 学海, 2020(2): 46-52. |

| [55] |

潘泽泉, 谢琰. 性别意识视角下的中国女性政治参与意识研究——基于CGSS2010数据中湖南样本的经验发现[J]. 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2018(3): 115-119. |

| [56] |

张庆. 经济增速持续减缓下城市就业者工作贫困及政策应对[J]. 天津师范大学学报(社会科学版), 2019(5): 65-72. |

| [57] |

森冈孝二. 过劳时代[M]. 米彦军, 译. 北京: 新星出版社, 2019: 1-15.

|

| [58] |

GOLDBLATT B. Gender, poverty and the development of the right to social security[J]. International journal of law in context, 2014, 10(4): 460-477. DOI:10.1017/S1744552314000226 |

| [59] |

沈洁. 家务劳动再分配的政策探索——日本“高龄女性贫困”问题的反思[J]. 妇女研究论丛, 2021(1): 70-79. |

| [60] |

GÖKOVALI U, DANIŞMAN A. Feminization of poverty: does it really exist in Turkey?[J]. New perspectives on Turkey, 2010, 42(42): 179-201. |

| [61] |

PEARCE D. The feminization of poverty: women, work, and welfare[J]. Urban and social change review, 1978, 11(1): 28-36. |

| [62] |

PETERSON J. The Feminization of poverty: a reply to pressman[J]. Journal of economic issues, 1989, 23(1): 238-245. DOI:10.1080/00213624.1989.11504877 |

| [63] |

GUNNARSSON E. The vulnerable life course: poverty and social assistance among middle-aged and older women[J]. Ageing & society, 2002, 22(6): 709-728. |

| [64] |

关信平. 社会政策概论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2021 : 353-354.

|

| [65] |

马克昌. 刑法[M]. 5版. 北京: 高等教育出版社, 2022 : 413.

|

| [66] |

石磊. 社会阶层、代际流动与婚姻匹配[J]. 中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2020(6): 74-81. |

| [67] |

荣鑫, 刘志洪. 《家庭、私有制和国家的起源》研读[M]. 北京: 研究出版社, 2021 : 308.

|

| [68] |

马磊, 袁浩, 顾大男. 婚姻匹配研究: 理论与实证[J]. 人口与经济, 2019(3): 1-15. |

| [69] |

周扬, 於嘉, 谢宇. 择偶偏好中的性别差异和社会阶层异质性——基于选择实验法的探索[J]. 社会学研究, 2023(6): 107-130,228-229. |

| [70] |

张艳霞. 守旧与变通: 大学生择偶条件的匹配选择[J]. 青年探索, 2018(1): 101-112. |

| [71] |

马磊. 同质婚、交换婚与当前中国社会的婚姻壁垒[J]. 人口研究, 2017(6): 16-32. |

| [72] |

贺光烨. 变革时代传统的延续: 大学生恋爱伴侣的选择[J]. 求索, 2019(4): 165-173. |

| [73] |

GANGOLI G. Understanding patriarchy, past and present: critical reflections on Gerda Lerner (1987), The creation of patriarchy, Oxford University Press[J]. Journal of gender-based violence, 2017, 1(1): 127-134. DOI:10.1332/239868017X14907152523430 |

| [74] |

BERTRAND M, KAMENICA E, PAN J. Gender identity and relative income within households[J]. The quarterly journal of economics, 2015, 130(2): 571-614. DOI:10.1093/qje/qjv001 |

| [75] |

斯蒂芬妮•孔茨. 为爱成婚[M]. 刘君宇, 译. 北京: 中信出版社, 2020: 124.

|

| [76] |

申超. 扩大的不平等: 母职惩罚的演变(1989—2015)[J]. 社会, 2020(6): 186-218. |

| [77] |

MARTIN C, CHEVALIER T. What we talk about when we talk about poverty: culture and welfare state development in Britain, Denmark and France[J]. British journal of political science, 2022, 52(2): 805-828. DOI:10.1017/S0007123421000016 |

| [78] |

戴维•哈尔彭. 助推: 小行动如何推动大变革[M]. 梁本彬, 于菲菲, 潘翠翠, 译. 北京: 中信出版社, 2018: 11.

|

| [79] |

关信平. 优化民生保障结构及相关社会政策议题——兼论普惠性、基础性、兜底性民生建设的意义与要求[J]. 社会发展研究, 2022(3): 2-15,242. |

| [80] |

娄洪, 李春阳. 经合组织国家社会性别预算实践及经验[J]. 预算管理与会计, 2018(10): 61-64. |

2024, Vol. 24

2024, Vol. 24