基金课题

- 国家社会科学基金一般项目“西南民族地区抵边村寨建设与稳边固边兴边的协同机制研究”(23BMZ074);国家社会科学基金后期资助项目“‘云南三村’再调查”(17FSH001)。

作者简介

- 孙旺辉(1998— ),男,汉族,硕士研究生;主要研究方向:社会工作,青少年心理健康.

通讯作者

- 罗明军(1974— ),男,彝族,研究员,博士;主要研究方向:社会工作,民族学;Email:cds-luomj@163.com。.

文章历史

- 收稿日期:2023-08-19

国家儿童肿瘤监测中心编制的《国家儿童肿瘤监测年报(2022)》数据显示,2019年至2020年,我国儿童肿瘤平均发病率为0.013%,排名前三位的癌种分别为白血病(32.89%)、中枢神经系统肿瘤(15.18%)和淋巴瘤(9.71%),白血病位列我国儿童肿瘤发病首位。[1]白血病是造血组织中某一血细胞系统过度增生,浸润到各组织和器官,从而引起一系列临床表现的恶性肿瘤[2],是影响儿童健康最主要的恶性肿瘤,其发病率逐年上升。[3]儿童白血病患者在初诊时,常因家长对白血病相关知识缺乏以及患儿对自身病情产生恐惧心理而延误治疗。患儿对医护人员、医疗操作、医疗器具产生的恐惧情绪是正常的心理反应,但过度的医疗恐惧不仅会给照顾者带来负担,还会增加医护人员的诊疗难度,同时患儿剧烈的抗拒行为也会导致医疗操作失误,给患儿带来更多痛苦。患儿保持积极治疗的心态,以正向的应对方式处理医疗恐惧情绪,不仅关乎患儿身心健康发展,而且关乎其整个家庭的健康和幸福。因此,深入探究减缓患儿医疗恐惧情绪的社会工作干预方法尤为重要。发展一套行之有效的缓解患儿医疗恐惧的服务方案,对完善儿童保护政策和改善儿童的恐惧心理具有重要的现实意义。

首先,本研究运用“阅读+游戏”疗法干预患儿的“医疗恐惧”情绪,是一种尝试与创新。其次,社会工作领域对“患儿”群体与“医疗恐惧”问题的研究以理论研究为主,缺乏对具体干预措施的探索。本研究拟以认知行为疗法理论为指导,运用小组工作方法,探究“阅读+游戏”疗法如何减缓患儿的医疗恐惧。本研究不局限于理论研究,而是通过具体的实践创新,对缓解医疗恐惧的理论进行反思。

二、文献综述(一) 患儿医疗恐惧的影响因素

对于儿童和青少年而言,常见的恐惧一般与死亡、危险、未知、学校和社会压力以及医疗情境恐惧有关。[4]医疗恐惧是住院患儿常见的心理反应,是指对医疗经历及其相关事件的情感反应,包括医疗操作恐惧、医疗环境恐惧、人际关系恐惧和自我恐惧。[5]这也是患儿医疗恐惧的四个维度。医疗操作恐惧包括害怕打针、害怕手指扎血、害怕吃药等操作性行为恐惧;医疗环境恐惧包括害怕去医院、害怕离开家人、害怕死亡等环境性恐惧;人际关系恐惧包括害怕不能上学、害怕家人因我而感染等关系性恐惧;自我恐惧包括害怕受伤、害怕流血等内在性恐惧。在关于医疗恐惧表现的评估研究方面,依据儿童医疗恐惧量表,有学者认为,患儿在疾病诊断期,会快速调适医疗环境恐惧;在治疗期,医疗操作恐惧将两极分化;在康复期,人际关系恐惧逐渐凸显;在复发期,自我恐惧突出。[6]在治疗过程中,虽然患儿在不同时期有不同的恐惧表现,但调查发现,患儿对医疗环境最恐惧,其中恐惧程度最高的医疗恐惧分量表指标是死亡和耽误学习。[7]此外,离家也是学龄期儿童恐惧得分最高的分项之一,表明患儿对父母非常依恋,渴望父母时刻陪伴在自己身边,以增加自身心理上的安全感。[8]国外相关研究也表明,离家是患儿最恐惧的行为之一,患儿对人的依赖以及自卫能力不足,使他们对离开家长感到高度恐惧。[9]医疗恐惧已成为患儿接受治疗过程中的严重心理障碍,不利于患儿的身心健康发展,并影响其诊疗效果。[10]因此,探究减缓患儿医疗恐惧情绪的有效方法具有迫切性和现实意义。

我国对于患儿医疗恐惧的干预研究主要集中在护理学和心理学两个领域。[11]相关学者运用心理护理[12]、沙盘游戏[13]、健康教育[14]等方法对不同患儿群体进行干预,并证明这些方法对于减缓患儿医疗恐惧是有效的。我国关于减缓患儿医疗恐惧的实证研究还非常有限,但仍然为本次研究提供了方法指导。然而,学界针对医疗恐惧的社会工作干预研究关注不够,且主要是理论探索。因此,本研究试图运用“阅读+游戏”疗法来干预患儿的医疗恐惧情绪,以医疗恐惧主题小组活动为基础进行社会工作干预研究。根据儿童医疗恐惧量表的调查结果,从医疗环境恐惧、人际关系恐惧、自我恐惧、医疗操作恐惧四个维度对患儿进行干预,以期检验“阅读+游戏”疗法的有效性,进而开发一套针对患儿医疗恐惧的社会工作干预方案。

(二) “阅读+游戏”疗法的理论与实践

阅读疗法又被称为读书疗法、图书疗法等。阅读疗法正式确立于1848年[15],并在1916年兴起于西方。[16]随着阅读疗法的理论基础和实务不断完善,1984年阅读疗法开始被明确纳入全世界的图书馆服务体系中。[17]我国于20世纪90年代引入“阅读疗法”的概念。Schrank将阅读疗法定义为帮助个人向他人学习,并理解自我和环境,最终找到解决问题方法的引导阅读。[18]王波认为,阅读疗法是以文献为媒介,将阅读作为保健、养生以及辅助治疗疾病的手段,指导他人通过对文献内容的学习、讨论和领悟,养护或恢复身心健康的一种方法。[19]社会工作中的阅读疗法是在社会工作者的引领和指导下,通过协助服务对象参与文本阅读、分析、讨论与反思,激发服务对象的“读者功能”,并使服务对象在与作者、文本之间的多重对话与心灵沟通中获得心理及社会功能的恢复与发展,是社会工作迈向专业化发展的一个有效途径。[20]

本研究采用的游戏疗法起源于精神分析理论。弗洛伊德开创了儿童心理治疗与游戏结合之先河,游戏疗法的发展大致经历了精神分析游戏疗法、结构主义游戏疗法、人本主义游戏疗法三个主要发展阶段。[21]游戏疗法的本质是采用游戏的形式达到治疗目标的一种心理服务工作,其重点不是游戏本身,而是治疗,凡是运用游戏作为媒介的心理治疗都可以称为游戏疗法。[22]其中,认知行为游戏疗法(CBPT)是根据儿童在不同发展阶段的特点而设计的,它强调儿童必须主动参与治疗。近年来,CBPT综合使用多种不同的行为治疗方法和认知技术,治疗儿童恐怖症、选择性缄默、儿童排泄障碍以及儿童创伤性事件(如父母离婚、性虐待等)等多种儿童心理或行为障碍问题。[23]依据指导思想和治疗方案的不同,游戏疗法主要分为两大类:指导性(结构性)游戏疗法和非指导性(儿童中心)游戏疗法。前者主张针对不同的心理行为问题设计不同的游戏方案,强调在治疗前对患儿心理问题进行诊断。后者强调充分相信儿童的内在能力,深信儿童有能力自我指导并走向成熟。儿童与生俱来就具备游戏的能力,游戏是最能引起儿童兴趣的自然活动方式,符合儿童的心理年龄特点。社会工作者可以与儿童通过非语言的形式进行沟通和交流,达到游戏治疗的目的。[24]

我国学者将阅读疗法应用到本土实践中,在图书馆学、心理学、医学等领域对阅读疗法的干预效果进行了实证研究。相关研究表明,阅读疗法可有效改善精神障碍患者[25]、大学生群体[26]、戒毒人员[27]等不同群体的心理与情绪问题。在阅读疗法对患儿情绪问题的干预研究方面,杜立婕等以白血病住院患儿为研究对象,运用阅读疗法对实验组成员进行小组干预。结果表明,实验组患儿的情绪社会性在外显域、内隐域、失调域、能力域这四方面有较明显的变化,尤其是在能力域的依从性与亲社会的同伴关系方面。[28]我国相关研究主要是以儿童、老年群体为主,主要涉及儿童语言障碍[29]、孤独自闭症儿童[30]、老年认知障碍[31]等认知行为问题。在游戏治疗对患儿情绪问题的研究方面,范佳璐等参考汉密尔顿焦虑量表(HAMA)和汉密尔顿抑郁量表(HAMD),运用游戏疗法对术后骨折患儿进行干预。结果表明,采用游戏疗法方案的观察组成员,其抑郁与焦虑情绪明显降低,游戏疗法可改善患儿的焦虑和抑郁情绪。[32]另外,有学者针对患儿的恐惧、焦虑以及抗拒、哭闹等心理与行为问题,探究“阅读+游戏”疗法在白血病患儿进行鞘内注射操作中的应用效果,最终证明了“阅读+游戏”疗法干预白血病患儿情绪以及行为问题的有效性。[33]尽管我国关于“阅读+游戏”疗法相结合的方法干预患儿情绪问题的研究非常有限,但仍为本研究提供了经验与实践依据。鉴于此,本研究采用“阅读+游戏”的治疗方法干预患儿医疗恐惧情绪,即采用绘本阅读疗法与认知行为游戏治疗相结合的方法干预患儿医疗恐惧情绪。

三、研究方法本研究采用混合研究方法,即同时采用质性研究和定量研究方法,以增强研究结果的解释力度。[34]定量研究采用准实验设计,通过问卷和量表对白血病患儿的医疗恐惧情绪进行评估和测量,并采用随机对照实验法划分实验组与对照组。相较于观察性研究或者单一实验设计,采用随机分配的方法可降低干扰因素的影响,能更有效地证明干预方案和干预效果之间的因果关系。[35]质性研究采用参与式观察法与半结构式访谈法进行前期问题的发现与评估,以弥补定量研究方法的局限性。

(一) 研究对象

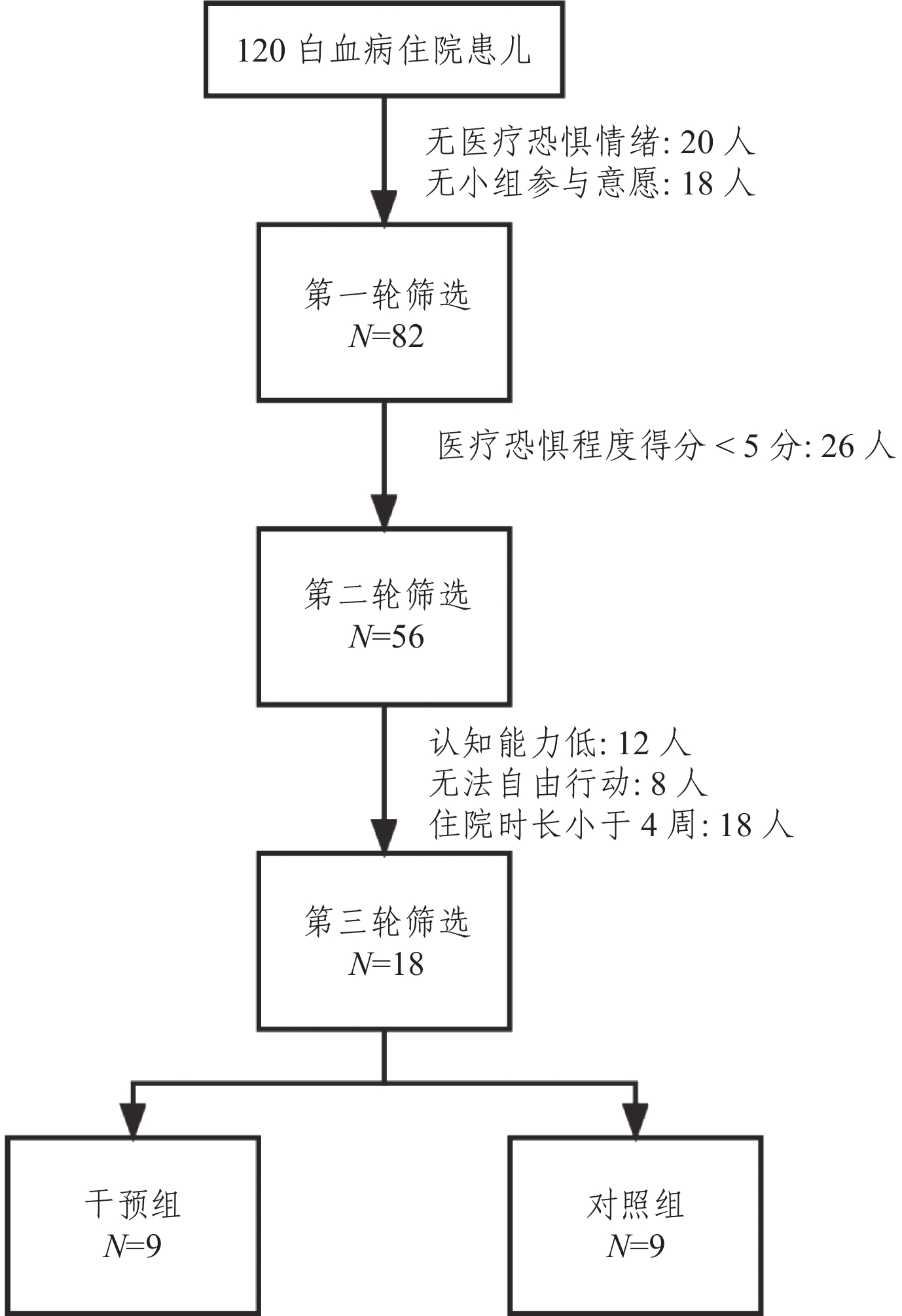

白血病患儿与普通疾病患儿在治疗周期、疼痛程度、心理压力等方面都存在较大差距,这也导致白血病患儿的医疗恐惧程度更强烈。尤其是急性白血病患者,其病情比较凶险,具有起病急、病情重、预后差的特征。白血病患儿及其父母在诊疗过程中面临诸多困难,需要社会工作者介入。因此本研究以云南省X医院的白血病患儿为研究对象,于2023年3月通过上午走访病房的形式,对120名白血病住院患儿进行医疗恐惧状况与小组参与意愿调查,初步筛选研究对象,同时满足5个标准即可邀请其参加医疗恐惧主题小组活动。5个标准如下:(1)白血病诊断明确;(2)本次治疗住院时长大于4周(满足小组活动时长);(3)有较强的认知能力(理解量表和小组内容);(4)有自由行动能力(方便参加小组活动);(5)医疗恐惧程度总得分

| 表 1 研究对象基本情况 |

|

图 1 研究对象筛选流程 |

(二) 研究工具

1. 《医疗恐惧状况调查问卷》

在《基本情况访谈提纲》与《儿童医疗恐惧量表》的基础上,本研究开发了《医疗恐惧状况调查问卷》。研究者在医院发放并回收有效问卷120份,问卷内容主要包括四个方面:(1)患儿及其照顾者基本信息;(2)患儿医疗恐惧表现;(3)照顾者对患儿医疗恐惧情绪的认知状况;(4)患儿参与医疗恐惧情绪小组的意愿。通过此次问卷调查,可以了解患儿的医疗恐惧状况和小组参与意愿,并对其进行需求评估,初步筛选研究对象。

2. 《儿童医疗恐惧量表》(修订版)

《儿童医疗恐惧量表》(CMFS)是由 Broom ME 等人(1988)基于对140名5—11岁小学生的访谈而开发的,原量表由29个项目组成,修订版包含17个项目(1995),并分成了医疗环境恐惧、人际关系恐惧、自我恐惧、医疗操作恐惧4个分量表。[36]结合实际情况,本研究在1995版《儿童医疗恐惧量表》的基础上增加了指标,修订了《儿童医疗恐惧量表》。本研究所使用的量表分为4个维度,18个指标。每一指标的答案为不害怕、有点害怕、非常害怕3个选项,分别将其赋予0分、1分和2分。该量表的内部一致性信度系数为0.93,专家效度为85%,表明其内部一致性较高,具有良好的专家效度,可用于测量患儿的医疗恐惧程度。

四、干预小组的设计与实施(一) 干预方案设计依据

1. 理论依据

认知行为疗法是一种在短时间内针对认知行为问题实施干预的心理治疗方法。此疗法强调,认知活动在心理或行为问题的发生和转变中起着非常重要的作用。[37]认知行为疗法的治疗目的是使患者能够认识到自己的精神症状,并逐步修正其不合理的想法、思维和信念,同时结合一定的行为训练,改变患者对客观事件的情绪及行为反应,达到改善病情的目的。[38]认知行为疗法已经建构起相对固定的治疗模式,大致可分为三类:一是认知重组治疗;二是应对技巧治疗;三是问题化解治疗。认知重组治疗认为,情感和行为的绝大部分困扰来自不恰当的思维,心理治疗旨在确定一个更具适应性的思考方式;应对技巧治疗侧重于提供系统应对各种具体情境的技能和方法;而问题化解治疗则把前两者结合在一起,探寻处理问题的一般方法或治疗策略。[39]认知行为疗法不仅适用于精神分裂症、抑郁症、焦虑症等儿童心理与行为问题的解决,同样也适用于缓解儿童的医疗恐惧情绪。社会工作者可以通过重塑患儿认知,识别他们在治疗过程中的恐惧情绪与行为,并运用不同的认知行为介入技术转变患儿的非理性信念,改变其在治疗过程中的固定思维和行为。

2. 方法依据

绘本作为阅读疗法的常用阅读材料,是一种以图画和文字为载体的书籍,其形式多样,内容丰富,深受儿童的喜爱。阅读疗法对于解决儿童心理和情绪方面的问题有巨大的辅助作用。绘本采用直观的方式向患儿展示人物角色和故事情节,以及表达和处理情绪的适宜方法。[40]阅读疗法能够转变患儿医疗恐惧的非理性认知,针对患儿认知层面进行介入。游戏疗法的形式可以强化患儿的正向行为,针对患儿行为问题进行干预,帮助患儿将习得的积极行为运用到日常生活中。游戏具有三方面的功能。第一是生物性的功能。游戏给儿童提供反复练习生物性机能的机会。第二,人际交往的功能。儿童在游戏的人际互动过程中可以彼此学习一些人际关系处理能力。第三,社会文化的功能。儿童能从游戏中学习到被认可的社会化结果。[41]从游戏的功能可以看出,游戏治疗对于解决儿童行为问题有巨大作用。阅读疗法侧重于解决认知问题,游戏疗法侧重于解决行为问题。因此,将阅读疗法与游戏疗法相结合来解决患儿医疗恐惧方面的认知行为问题是可行的,以阅读疗法识别并转变患儿医疗恐惧的非理性情绪,以游戏疗法重建并强化患儿医疗恐惧的正向行为。

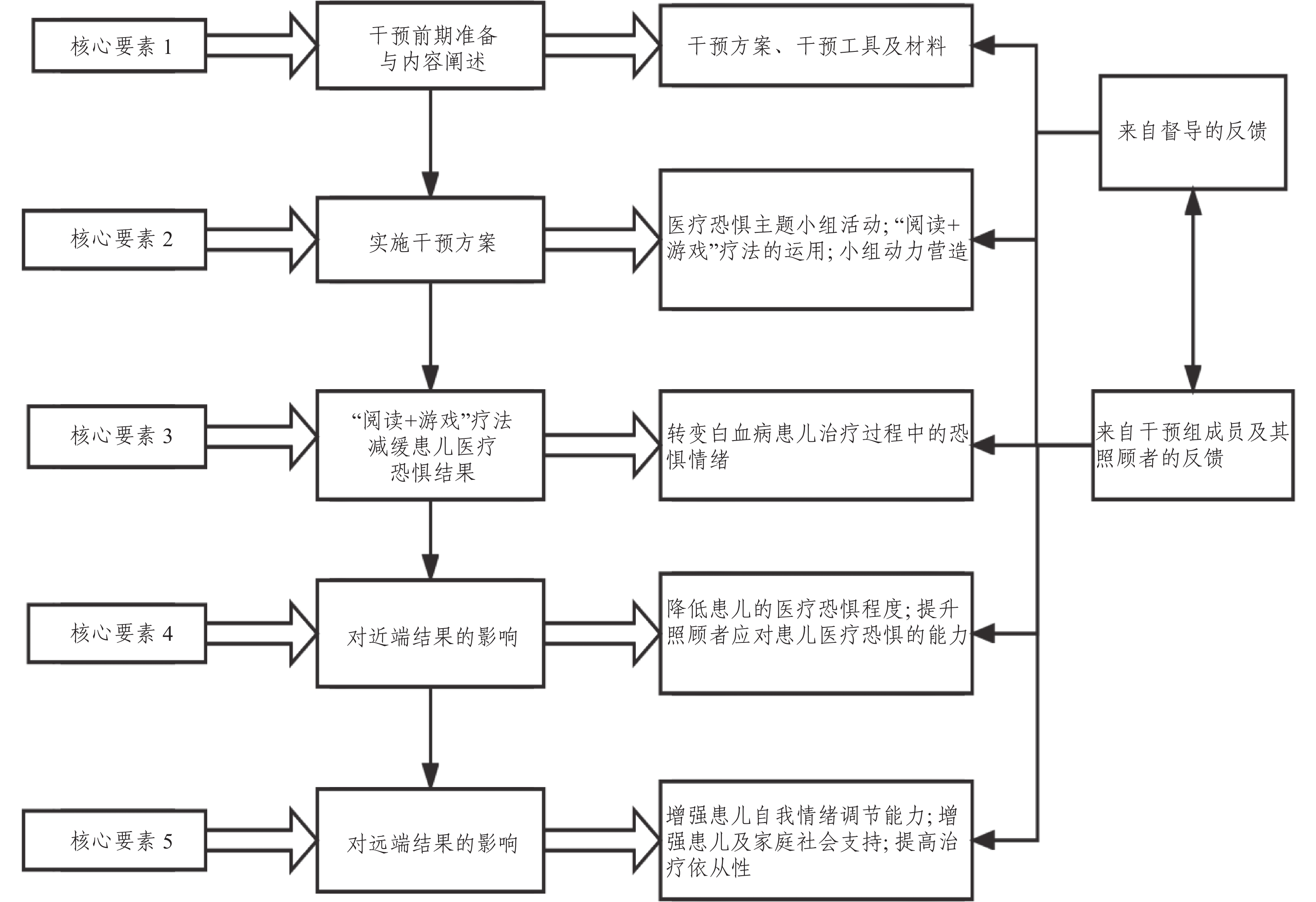

(二) 研究的核心要素

在设计干预方案时,社会工作者针对患儿的医疗恐惧情绪与医疗操作中的抵触行为,识别和纠正其错误认知,培养其对于治疗的主动行为。图2描述了一系列产生积极干预结果的因果关系,呈现了使干预对象发生改变的核心要素。

|

图 2 医疗恐惧主题小组服务过程的核心要素 |

(三) 干预方案的制定

1. 干预目标

(1)通过阅读疗法,帮助服务对象了解住院和治疗的过程,学习绘本人物角色应对医疗恐惧的正向行为;(2)通过小组游戏,改善住院环境氛围,引导服务对象保持积极乐观的心态,减缓其医疗恐惧情绪;(3)转变服务对象医疗恐惧的非理性信念,提高其治疗依从性,帮助其构建自我调节能力,提升其照顾者应对患儿恐惧情绪的能力。

2. 干预工具

绘本由绘画和文字构成,不识字的幼儿通过图画也能够理解绘本故事,达到内化绘本知识的效果。绘本是本研究的干预工具之一,在绘本选择上需要满足三个条件:一是绘本主题与活动主题相符,根据《儿童医疗恐惧量表》的不同维度选择对应的绘本;二是绘本的内容符合服务对象的认知水平和理解能力,简单易懂,确保干预效果;三是绘本故事形象生动,富有趣味,能够引起患儿的阅读兴趣,引起共鸣,促使小组目标达成。

游戏疗法的形式是多种多样的,本研究采用的游戏形式包括桌游、手工制作游戏、绘画涂鸦游戏、角色扮演游戏以及音乐互动游戏等。在小组活动开始前,小组工作者针对医疗恐惧的不同维度,准备相应的干预游戏。游戏形式的选择依据是活动主题以及与绘本内容的呼应程度,保障小组活动内容的适配度和小组活动执行的流畅度,争取发挥两种疗法相结合的最大作用。根据以上条件,笔者通过查阅相关文献,收集医疗恐惧相关绘本与游戏信息。在与社会工作机构以及医院社会工作部的医务社会工作者讨论后,最终确定了本次干预的8次小组活动计划。

3. 干预计划

本研究设计了8次小组干预活动,采用“阅读+游戏”疗法对实验组进行干预。白血病患儿每个疗程的治疗周期较短,因此本次干预活动为期4周,于每周二、周四14:00—16:00在医院社工站活动室开展。活动邀请组员的照顾者全程参与,辅助患儿完成每一个环节,同时提升照顾者对医疗恐惧的认知和应对能力。具体活动方案见表2。

| 表 2 “医疗恐惧”主题小组干预方案 |

4. 干预过程

第一阶段为自我恐惧阶段。该阶段的主要目标是建立关系与缓解自我恐惧,主要分为第一和第二次活动。第一次活动的主题为“情绪,我知道”。社会工作者先进行自我介绍,并通过“名字串烧”游戏协助组员介绍自己,建立分享互助的友好关系,营造轻松的小组氛围,同时邀请组员一起制定小组规范。随后,社会工作者带领组员共同阅读绘本《我的情绪小怪兽》,帮助组员识别自身的恐惧、悲伤、开心等情绪,并分析这些情绪产生的原因,评价情绪的好坏。社会工作者借助桌游“情绪小怪兽”卡片引导组员分享自己在住院过程中产生的相关情绪,并帮助组员纠正错误观念。在第二次活动中,社会工作者引导组员阅读绘本《我不怕疼》,并协助组员学习两种潜意识减缓疼痛的方式——“想象和深呼吸”。随后,社会工作者通过开展“幸运梯”游戏,运用优势视角理论,引导组员发掘自身优势,以此帮助组员转变过去“我怕受伤、我怕血”等非理性信念,减缓组员的自我恐惧情绪。第一阶段的活动能够增强组员对小组的认同感,形成小组凝聚力。

第二阶段为医疗环境恐惧阶段。该阶段的主要目标是使患儿熟悉医疗环境,减缓患儿对医疗环境的恐惧情绪,主要分为第三次和第四次活动。在第三次活动中,组员通过阅读绘本故事《住院,我不怕》,熟悉医院环境,学习绘本人物应对医院环境恐惧的方法,识别自身对医疗环境的恐惧情绪。随后,社会工作者与组员一起进行音乐互动游戏——“舞动双手”。社会工作者通过调动组员的正向情绪,借助乐器转移组员的注意力,持续强化其转变的信念。在第四次小组活动中,组员通过阅读绘本《看病,我不怕》,巩固其应对医疗环境恐惧的技巧,将习得的技巧内化为自身行为。随后,社会工作者带领组员进行手工制作游戏——“我想念的家”。在组员运用立体拼图拼接“家”的过程中,社会工作者帮助组员处理“害怕离家、害怕住院”等过度恐惧情绪,引导组员重建对医院环境的认知,降低组员对医疗环境的恐惧。

第三阶段为人际关系恐惧阶段。该阶段的主要目标是转变患儿对医护人员的错误认知,使患儿学习交往技巧,并获得朋辈支持,主要分为第五次和第六次活动。在第五次小组活动中,社会工作者协助组员阅读绘本《你好,安东医生》,并识别组员对医护人员的错误认知,矫正组员对医护人员的抵触行为。随后,进行角色扮演游戏——“我是小医生”,由组员扮演医生或护士角色对患者进行诊疗,组员以此熟悉医生或护士的职业属性,感受医生或护士的角色定位。在第六次小组活动中,社会工作者带领组员学习绘本故事《姆明的新朋友》中角色人物“姆明”的交往技巧,以此强调人际关系的重要性,并鼓励组员去主动进行交流。随后,社会工作者运用“社会支持理论”,与组员进行绘画涂鸦游戏——“我心仪的朋友”。组员选择符合自己意愿的“石膏娃娃”进行涂色。涂鸦完成后,组员运用习得的交往技巧,在病房或小组中选择自己想要交往的朋友,并将作品送给对方,展开交流,以此获得朋辈支持,缓解枯燥的医院生活。

第四阶段为医疗操作恐惧阶段。该阶段的主要目标是缓解患儿的医疗操作恐惧,减少患儿对医疗操作的抵触行为,提高治疗依从性;同时回顾整个小组活动,展望未来。该阶段主要分为第七次和第八次小组活动。在这两次小组活动中,社会工作者首先带领组员分别阅读绘本《打针,我不怕》与《穿刺,我不怕》,帮助组员学习绘本人物面对医疗操作时自我调节的技巧,鼓励组员勇敢面对恐惧,培养组员的自我调节能力。其次,通过互动游戏——“我来比,你来猜”,社会工作者帮助组员认识与熟悉各种医疗操作工具,降低组员对医疗操作的恐惧情绪。最后,通过绘画游戏——“我的心愿礼盒”,社会工作者协助组员运用折叠画法绘画礼物盒,并在折叠部分画上自己出院后的心愿,可以是想吃的美食,也可以是想去的地方,引导组员分享自己的心愿和对未来的期望。然后,社会工作者与组员一起回顾整个小组活动的内容,引导组员分享和总结已有改变,并邀请组员互送祝福,以此结束整个小组活动。

五、干预成效分析采用SPSS20.0对数据进行整理和分析。由于本研究样本量较小,故使用基于小样本数据的非参数检验法,对医疗恐惧的前后测数据进行描述性统计分析与非参数检验。

(一) 两组医疗恐惧的同质性

根据《医疗恐惧状况调查问卷》的调查数据检验性别、年龄、文化程度和病龄等调节变量对分组的影响,即分析干预组与对照组两个组别的调节变量是否存在差异。假设两组在性别、年龄、文化程度和病龄上无显著差异。采用独立样本非参数检验发现,4个调节变量的显著性水平均大于0.05(P>0.05),故保留原假设,即性别、年龄、文化程度和病龄在组别上无显著性差异,调节变量对医疗恐惧水平的变化没有影响(见表3)。同时,对干预组与对照组的医疗恐惧前测得分进行独立样本非参数检验,以检验两组患儿医疗恐惧的同质性。结果显示,干预组与对照组的医疗恐惧前测得分不存在显著性差异P=0.861>0.05,干预组与对照组的前测均值和标准差基本相同,即两组患儿的医疗恐惧情绪基本同质(见表4)。

| 表 3 调节变量独立样本非参数检验 |

| 表 4 两组儿童医疗恐惧量表前测独立样本非参数检验(M±SD) |

(二) 组内比较

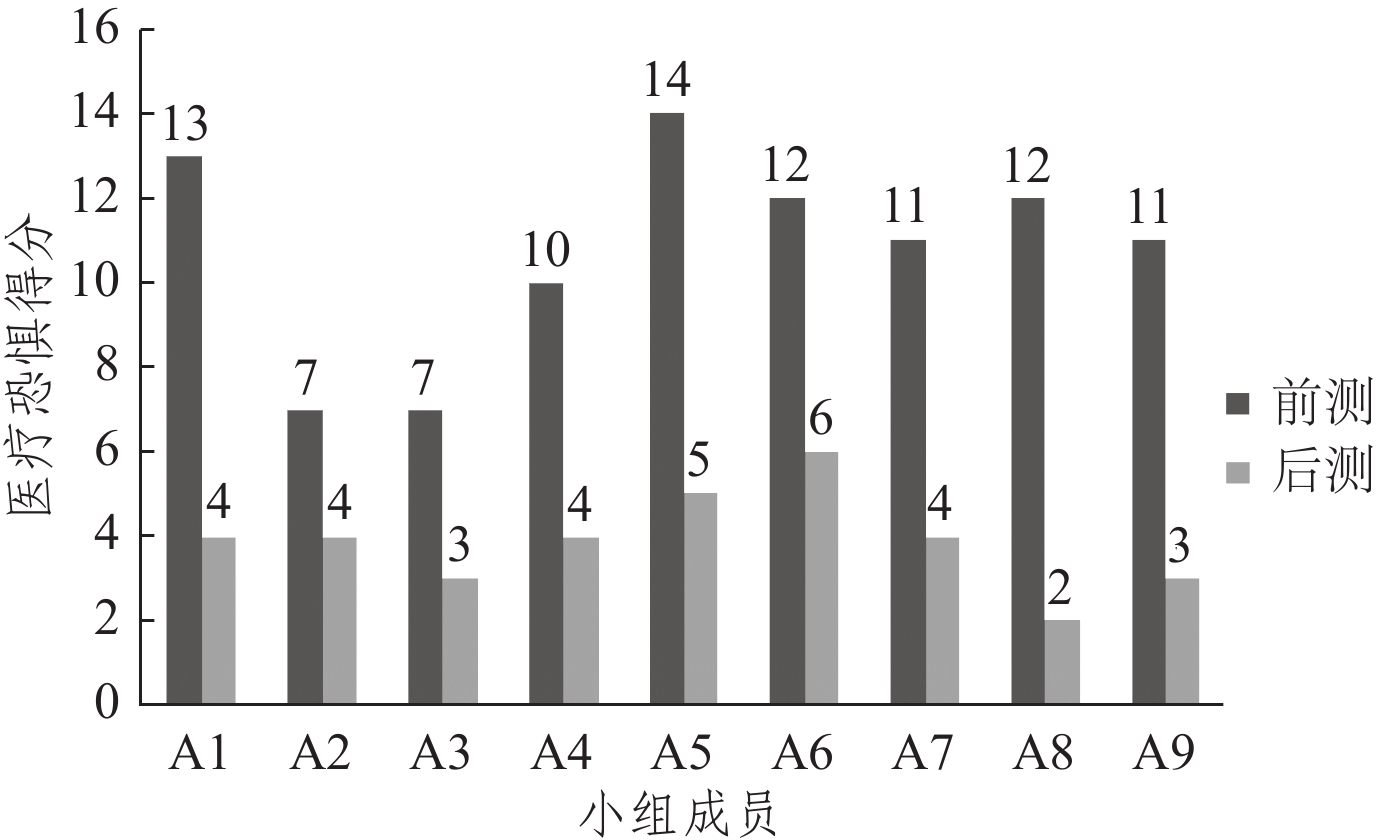

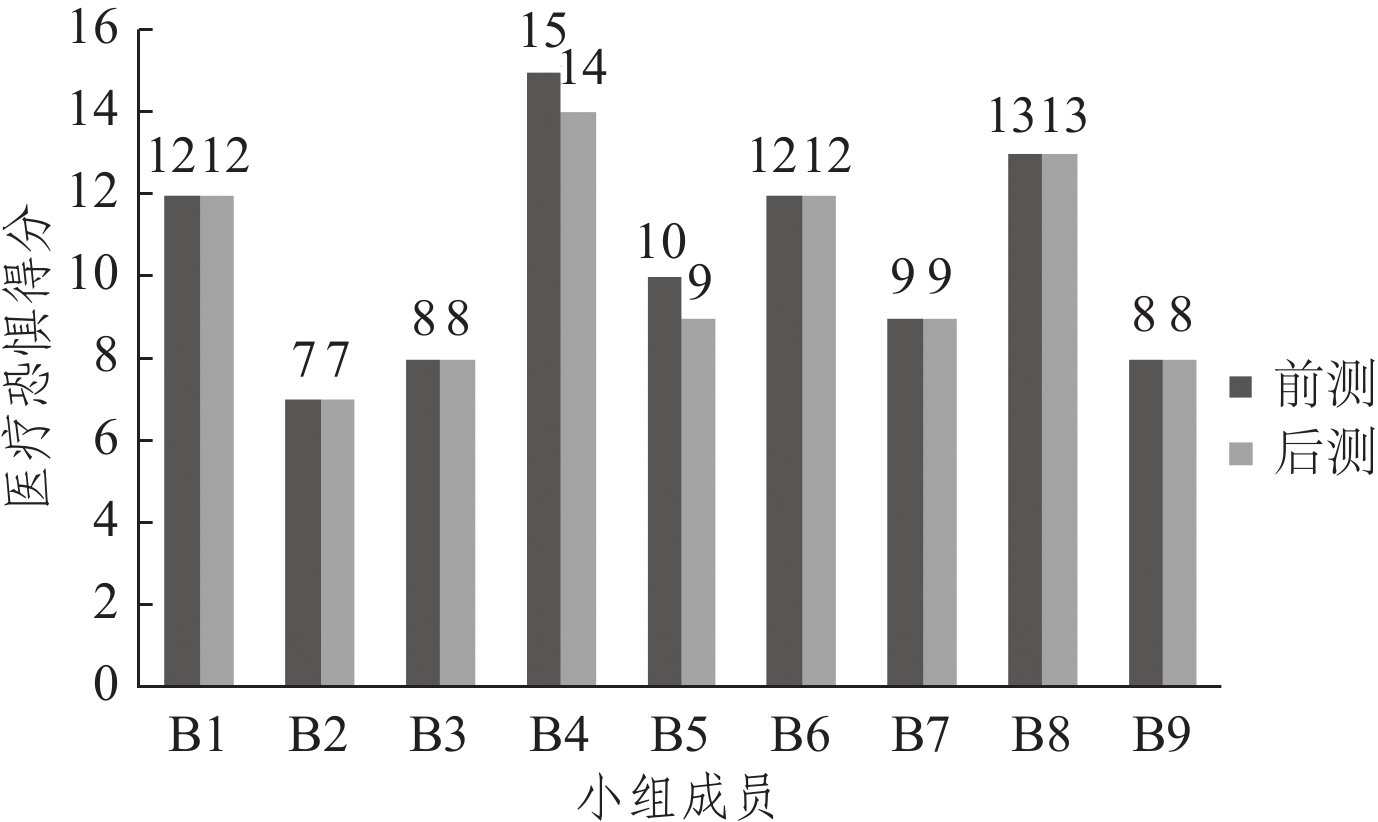

采用配对样本非参数检验——Wilcoxon符号秩检验,分别对干预组与对照组的前后测数据进行检验分析。结果显示,干预前后组员的医疗恐惧情绪存在显著性差异(P=0.008<0.05),干预组前测均值为10.78,标准差为2.44,后测均值为3.89,标准差为1.17,前后测均值差异大,干预效果明显,干预组小组成员的医疗恐惧情绪显著降低。而对照组的均值与标准差无明显变化,P值为0.157(P>0.05),即没有进行干预的小组成员医疗恐惧得分变化无显著性差异(见表5)。

| 表 5 两组儿童医疗恐惧量表前后测配对样本非参数检验 |

由图3可知,在参加完8次医疗恐惧主题小组活动后,干预组成员的医疗恐惧程度明显降低。其中有1名患儿的医疗恐惧情绪降低幅度最大,由12分减少到2分。由图4可知,对照组成员的医疗恐惧程度无明显变化。其中有2名患儿的得分减少了1分,其余4名患儿的医疗恐惧程度无变化。

|

图 3 干预组前后测得分差异比较 |

|

图 4 对照组前后测得分差异比较 |

(三) 组间比较

采用独立样本非参数检验,对干预组与对照组的后测得分进行Mann-Whitney U检验,检验两组前后测得分是否存在显著性差异。结果显示,运用“阅读+游戏”疗法进行干预的干预组与没有运用“阅读+游戏”疗法进行干预的对照组在结果上存在显著性差异(P=0.000<0.01),即运用“阅读+游戏”疗法减缓患儿医疗恐惧情绪具有可行性。“阅读+游戏”疗法能够有效改善患儿的医疗恐惧情绪,是减缓患儿医疗恐惧情绪的有效工具(见表6)。

| 表 6 两组儿童医疗恐惧量表后测独立样本非参数检验(M±SD) |

(四) 过程评估

1. 活动情况

在每次小组活动前,组员及其照顾者进行签到。在小组活动过程中,社会工作者会观察小组成员的互动情况,并在每次活动结束后进行回访,听取小组成员及其照顾者的建议。在8次小组活动中,小组成员及其照顾者的出勤情况如表7所示,患儿共有2次活动没有全勤,照顾者只有3次活动是全勤。出现缺勤情况的原因是,患儿病情和治疗时间安排的变化导致患儿偶尔无法参与小组活动。同时照顾者可能利用患儿进行小组活动时的时间休息,故较少能够全勤。

| 表 7 干预组出勤情况 |

2. 活动评估

本研究综合组员对小组活动的反馈,并结合社会工作者的观察与记录发现,医疗恐惧主题小组活动的参与度与满意度较高,医疗恐惧小组活动能够减缓患儿的医疗恐惧情绪,增加患儿的自我调节能力。在对A8进行干预的过程中,A8的照顾者在每次小组活动结束后都会与社会工作者进行联系,了解并学习减缓患儿医疗恐惧的技巧与方法,分享患儿医疗恐惧的变化状况。在小组活动后,A8的照顾者会运用相关技巧持续干预患儿的医疗恐惧情绪。因此,A8在整个小组活动结束后医疗恐惧程度降低幅度最大。可见,家长的参与有助于降低患儿的医疗恐惧情绪。

孩子以前看到医护人员就哭,现在见了医生会主动打招呼,打针的时候也不抵触了。你们办的活动很有效果,明显缓解了孩子的医疗恐惧情绪。(A8家长)

在孩子输液时,我会看你们推荐的一些资料,了解到许多关于儿童情绪的知识,以后要多关注孩子的心理问题。(A8家长)

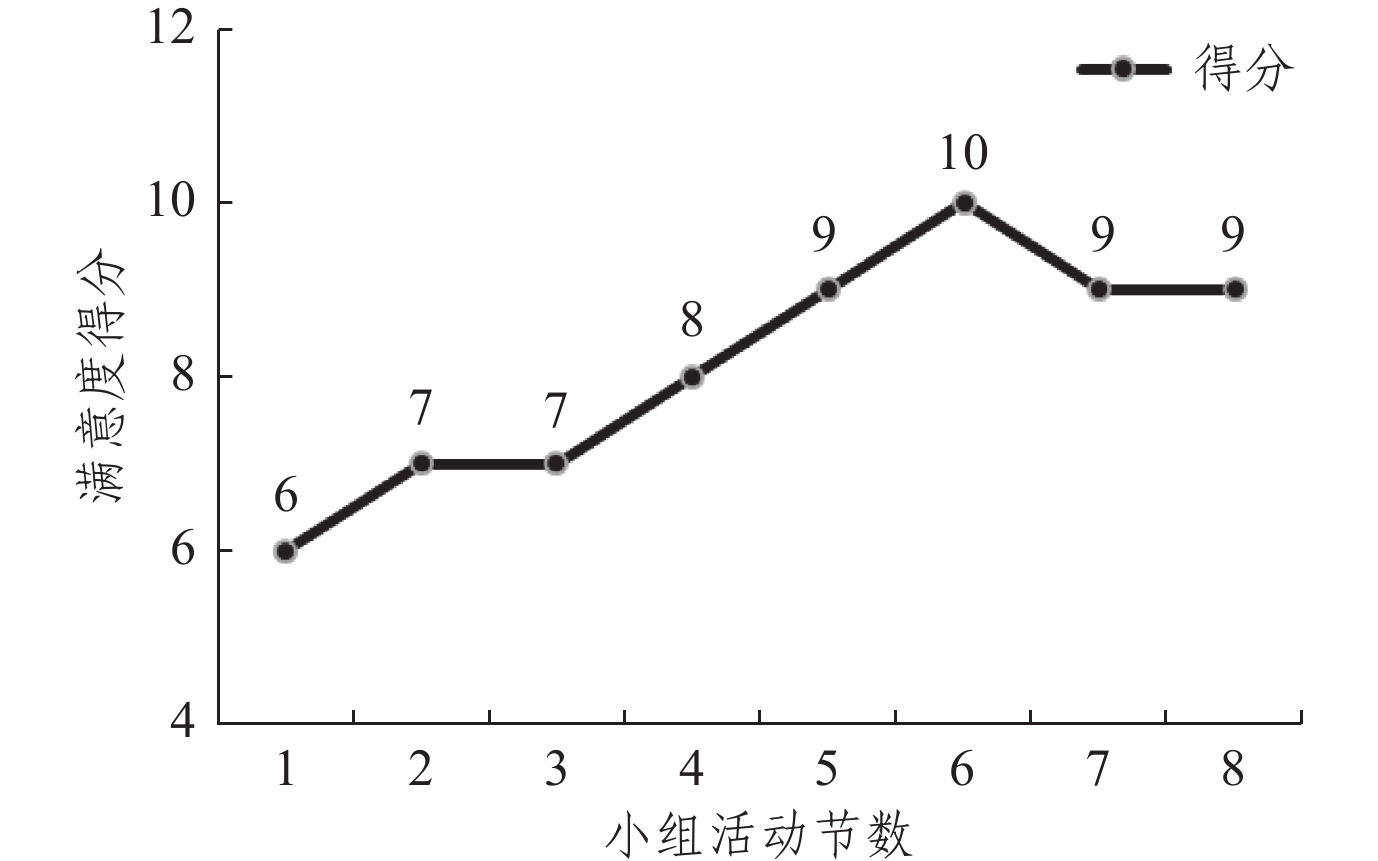

本研究采用《小组活动满意度调查问卷》对组员进行活动满意度调查,结果见图5。本问卷共有5个方面的问题,满分10分。在每次小组活动结束后,对组员进行问卷测量。由图5可知,小组活动满意度整体呈上升趋势,8次活动的满意度得分均大于6分,最高分为10分。这表明小组活动的服务满意度较高,组员们在小组活动中的参与感较好,对社会工作者投入的认可度较高。

|

图 5 小组活动满意度变化趋势 |

综上所述,基于对前后测数据、医疗恐惧状况、满意度调查等定量与定性资料的检验与评估发现,小组成员的参与度与满意度较高,“阅读+游戏”疗法对减缓患儿医疗恐惧情绪的效果较好。

六、结论与讨论(一) 结论

本研究基于认知行为疗法,运用“阅读+游戏”疗法设计和实施干预方案,并对结果和过程进行评估,得出四个方面的结论。第一,患儿普遍存在医疗恐惧情绪,且医疗恐惧程度较高。第二,患儿及其照顾者对医疗恐惧的认知有限,缺乏医疗恐惧应对技巧。第三,社会工作者通过协助服务对象识别自身的医疗恐惧情绪,增加服务对象对医疗恐惧知识的了解,改变服务对象对医疗恐惧的认知,最终达到了减缓患儿医疗恐惧情绪的效果。第四,“阅读+游戏”疗法小组干预方案是一套符合患儿身心发展特征,且行之有效的社会工作服务方案,对降低患儿医疗恐惧水平,改善患儿医疗恐惧情绪具有积极的理论指导意义和现实推广价值。

(二) 讨论

综上可知,本研究通过干预与评估证明了“阅读+游戏”疗法减缓患儿医疗恐惧的有效性。基于此,本研究尝试构建一套社会工作干预患儿医疗恐惧情绪的有效服务方案:以认知行为疗法为理论基础,通过小组工作的形式,运用“阅读+游戏”疗法的方法设计和实施干预方案。小组活动方案的设计针对医疗恐惧的不同维度,从认知与行为两方面进行干预。阅读疗法主要干预患儿的认知问题,游戏疗法主要干预患儿的行为问题,每节活动都有相应的主题,且以阅读与游戏活动为主,活动设计具有衔接性。小组活动节次至少8节,活动时长以每节60分钟、每周两次为宜。在干预过程中善于观察与访谈,并对过程与结果进行评估。

当然,本研究还存在一定的局限性,主要体现在三个方面。第一,没有进行追踪测量,干预效果的持续性有待验证。患儿住院时长较短,要想确保服务对象的固定性,必须在有限的时间内完成干预,导致小组干预周期较短。还需进一步完善干预方案,通过长时间的干预来保证干预效果的持续性。第二,缺乏对患儿照顾者的直接干预。照顾者是患儿在医院最亲密的接触者。其如果具备良好的医疗恐惧应对技巧,将有助于降低患儿医疗恐惧情绪,加强干预效果的持续性。因此在今后的服务中应对照顾者进行一定的干预。第三,样本量较小,样本的代表性不足。本研究的样本量较小,且样本分布较为局限,所调查的研究对象均为白血病患儿,没有调查其他患儿群体,且研究对象均来自同一所医院,对于研究结果的适用性和推广性有一定影响。

但是,“阅读+游戏”疗法的小组干预方法对社会工作介入患儿医疗恐惧情绪具有重要的意义,主要体现在三个方面。第一,研究者需结合服务对象的身心发展特点设计干预方案。每一类特殊群体都有属于其自身的身心特征,针对研究群体的特征去设计和实施干预方案,有助于提升干预效果。本研究针对患儿群体采用儿童喜欢和熟知的阅读与游戏方式,能够激发服务对象参与小组的热情。每次小组活动开始前,小组成员都会提前守在社工站门口等待小组活动的开始。第二,强调家长参与的重要性。儿童的认知发展深受家庭环境和父母教养方式的影响。家庭照顾者是否参与患儿情绪的调控,影响患儿是否能够顺利完成治疗。很多研究强调家庭与家长在患儿治疗过程中的重要性,尤其是情绪方面。[42]前文所述的A8案例表明了家长参与的重要性。在小组干预活动中邀请患儿家庭照顾者参与,一方面能够协助患儿参与活动,另一方面能够使照顾者认识到儿童早期发展的重要性,学习减缓患儿医疗恐惧的方法。小组干预效果在短期内较明显,随着时间的流逝,效果会渐渐变弱。这就需要患儿照顾者运用学习到的方法和技巧,为患儿提供持续性的干预,促进患儿身心健康发展。第三,扩大样本量和分布范围。样本容量越大,越能够增加研究结果的可信度,未来医疗恐惧的干预研究可以扩展研究对象的范围。医疗恐惧是患者普遍存在的心理反应,因此可以介入不同病种患者的医疗恐惧情绪,以及不同年龄段患病群体的医疗恐惧情绪。这能够完善社会工作介入这一问题群体的干预方法,丰富社会工作在医疗恐惧领域的研究成果。

| [1] |

张思玮. 白血病位列我国儿童肿瘤发病首位[N]. 中国科学报, 2023-04-25(001).

|

| [2] |

王卫平, 孙琨, 常立文. 儿科学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2019: 27-29.

|

| [3] |

雷蕾, 陆翘楚, 杜一骏, 等. 1990—2019年中国0~14岁儿童白血病疾病负担分析[J]. 卫生软科学, 2022(12): 79-84. DOI:10.3969/j.issn.1003-2800.2022.12.016 |

| [4] |

SERIM-YILDIZ B, ERDUR-BAKER O. Examining fears of turkish children and adolescents with regard to age, gender and socioeconomic status[J]. Procedia-social and behavioral sciences, 2013, 84(4): 1660-1665. |

| [5] |

余晓帆, 周艳, 罗小茜, 等. 住院学龄期患儿医疗恐惧护理干预的研究现状[J]. 现代临床护理, 2016(2): 71-75. DOI:10.3969/j.issn.1671-8283.2016.02.018 |

| [6] |

方娟, 冯皓. 骨肿瘤青少年患者的医疗恐惧与医务社工干预策略[J]. 中国社会工作, 2022(27): 26-29, 33. DOI:10.3969/j.issn.1674-3857.2022.27.008 |

| [7] |

孔令凤, 杨卫红, 张全英, 等. 住院学龄期儿童医疗恐惧现况及其影响因素分析[J]. 航空航天医学杂志, 2021(7): 838-839. DOI:10.3969/j.issn.2095-1434.2021.07.043 |

| [8] |

李星慧, 赵燕, 王建军, 等. 综合干预改善学龄期住院患儿医疗恐惧的效果[J]. 中国医药导报, 2017(15): 106-108, 120. |

| [9] |

HART D, BOSSERT E. Self reported fears of hospitalized school-aged children[J]. Journal of pediatric nursing, 1995, 9(2): 83-90. |

| [10] |

周花, 苏小茵. 住院学龄期儿童医疗恐惧影响因素的研究[J]. 中华护理杂志, 2006(6): 485-489. DOI:10.3321/j.issn:0254-1769.2006.06.001 |

| [11] |

李梦丽. 降低肿瘤患儿医疗恐惧的社会工作行动研究[D]. 昆明: 云南大学, 2021: 20-29.

|

| [12] |

高惠峰. 系统心理护理对学龄儿童腰椎穿刺恐惧的影响[J]. 实用临床医药杂志, 2010(4): 66-67. DOI:10.3969/j.issn.1672-2353.2010.04.034 |

| [13] |

党冬梅, 李婷, 刘翠娟, 等. 沙盘游戏疗法对原发性肾病综合征学龄期患儿医疗恐惧和行为问题的影响[J]. 现代临床护理, 2021(8): 56-62. DOI:10.3969/j.issn.1671-8283.2021.08.009 |

| [14] |

夏娟. 健康教育对先心病介入治疗学龄期患儿医疗恐惧的影响[J]. 当代护士(上旬刊), 2016(12): 129-130. |

| [15] |

TEWSRUTH M. Bibliotherapy in: encyclopedia of library[J]. Information science, 1968, 10(3): 449. |

| [16] |

王波, 傅新. 阅读疗法原理[J]. 图书馆, 2003(3): 1-12. DOI:10.3969/j.issn.1002-1558.2003.03.001 |

| [17] |

杨志. 我国阅读疗法研究述略[J]. 中华医学图书情报杂志, 2007(3): 1-4. DOI:10.3969/j.issn.1671-3982.2007.03.001 |

| [18] |

SCHRANK FA, ENGELS DW. Bibliotherapy as a counseling adjunct: research findings[J]. The personnel and guidance journal, 1981, 60(3): 143-147. DOI:10.1002/j.2164-4918.1981.tb00766.x |

| [19] |

王波. 阅读疗法概念辨析[J]. 图书情报知识, 2005(1): 98-102. DOI:10.3969/j.issn.1003-2797.2005.01.023 |

| [20] |

刘斌志, 程代超. “读”善其身: 社会工作服务中的阅读疗法及其实践框架[J]. 重庆工商大学学报(社会科学版), 2023(6): 109-121. |

| [21] |

曹中平, 蒋欢. 游戏治疗的历史演变与发展取向[J]. 中国临床心理学杂志, 2005(4): 489-491. DOI:10.3969/j.issn.1005-3611.2005.04.041 |

| [22] |

邓家英. 我国近十年学前儿童游戏治疗研究述评[J]. 天津市教科院学报, 2016(5): 71-73. |

| [23] |

刘敏娜, 黄钢, 章小雷. 儿童游戏治疗的研究进展[J]. 中国临床康复, 2004(15): 2908-2909. |

| [24] |

赖雪芳, 黄钢, 章小雷, 等. 儿童游戏治疗的研究及应用[J]. 医学综述, 2009(3): 404-407. DOI:10.3969/j.issn.1006-2084.2009.03.027 |

| [25] |

何丽霞. 基于阅读疗法护理干预对男性精神障碍病人情绪管理及症状改善的影响[J]. 循证护理, 2023(2): 358-361. |

| [26] |

杨静, 金蓬勃. 阅读疗法在医学类大专生心理健康教育中的应用研究[J]. 产业与科技论坛, 2021(22): 107-108. DOI:10.3969/j.issn.1673-5641.2021.22.050 |

| [27] |

王秀红, 潘皓天, 徐振宇, 等. 面向戒毒人员的“七位一体”交互式阅读疗法干预模式实证研究[J]. 图书馆杂志, 2023(11): 80-90, 98. |

| [28] |

杜立婕, 翟松. 绘本阅读对患病儿童情绪社会性的影响研究——基于上海Y医院医务社会工作经验[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2018(5): 53-64. |

| [29] |

温雯. 游戏治疗在儿童语言障碍康复中的应用[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2021(1): 61-65. DOI:10.3969/j.issn.1672-4933.2021.01.016 |

| [30] |

朱丽芳. 游戏治疗对孤独症儿童心理行为干预探索[J]. 科教文汇(中旬刊), 2019(20): 154-155. |

| [31] |

杜今, 张红宇, 乔雨晨. 游戏治疗提升阿尔茨海默病患者认知能力及自我效能感的干预研究[J]. 中国康复, 2023(7): 426-429. |

| [32] |

范佳璐, 朱利希, 张雪. 游戏治疗对骨折术后患儿并发症 疼痛及情绪的影响[J]. 中国妇幼保健, 2022(21): 3954-3957. |

| [33] |

刘恋, 吴丽芬. 绘本游戏治疗在白血病患儿鞘内注射中的应用[J]. 护理研究, 2019(15): 2606-2608. DOI:10.12102/j.issn.1009-6493.2019.15.012 |

| [34] |

约翰•W.克雷斯维尔, 薇姬•L.查克. 混合方法研究: 设计与实施[M]. 2版. 游宇, 陈福平, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2017: 6-7.

|

| [35] |

祝玉红, 银少君. 线上亲职小组对农村家长亲职效能感提升的干预研究[J]. 社会建设, 2022(6): 38-56. |

| [36] |

李岩岩, 周丽娟. 护理职业体验对眼科住院患儿医疗恐惧心理和治疗配合度的效果评价[J]. 中国实用护理杂志, 2017(31): 2436-2439. DOI:10.3760/cma.j.issn.1672-7088.2017.31.009 |

| [37] |

CATHY C, FTANCOICE H, MONIKA P, et al. Feasibility of guided congnitive behaviour therapy (CBT) self-help for childhood anxiety disorders in primary ccare[J]. Mental health in family medicine, 2010, 7(1): 49-57. |

| [38] |

李晓华, 刘彬. 认知行为疗法的理论及在精神疾病治疗中的应用研究进展[J]. 当代护士(下旬刊), 2017(6): 11-14. |

| [39] |

许若兰. 论认知行为疗法的理论研究及应用[J]. 成都理工大学学报(社会科学版), 2006(4): 63-66. |

| [40] |

王硕, 杨静, 高万红. 绘本阅读提升农村幼儿情绪社会性能力的干预研究——以云南省楚雄州Y镇幼儿为例[J]. 社会工作与管理, 2020(4): 12-19. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2020.04.002 |

| [41] |

梁陪勇. 游戏治疗的理论与实务[M]. 台北: 心理出版社, 2003: 15-23.

|

| [42] |

李媛, 张喜梅. 多媒体辅助的趣味视频示范指导结合家庭协同护理对小儿支气管哮喘患儿雾化吸入质量、抵抗情绪、医疗恐惧的影响[J]. 临床医学研究与实践, 2022(15): 154-156. |

2024, Vol. 24

2024, Vol. 24