作者简介

- 庄凌治(1993— ),男,汉族,博士研究生;主要研究方向:社会工作.

通讯作者

- 张晨(1998— ),女,汉族,博士研究生;主要研究方向:社会工作;Email:2019101091@ruc.edu.cn。.

文章历史

- 收稿日期:2023-07-31

安宁疗护是指“通过早期识别、积极评估、治疗疼痛和其他不适症状,包括躯体、心理和精神方面的问题来预防和缓解身心痛苦,从而提高患有不可治愈疾病的患者及家属生活质量的一种有效方式”[1]。我国素有以“五福临门”,即“长寿、富贵、康宁、好德、善终”作为吉祥祝福的传统习俗。其中的“善终”即指处于生命末期的个体没有遭遇横祸,在身体与心灵层面都免于痛苦的状态下自然死亡。[2]这正与安宁疗护的核心理念所契合。安宁疗护起源于西方社会自20世纪70年代兴起的安宁疗护运动,倡导将缓减生命终末期患者痛苦、提升其生命质量作为临终医学照护的目标。1967年,西塞莉•桑德斯博士在英国伦敦创办的世界上第一家现代临终关怀机构——圣•克里斯多弗护理院,致力于为处于终末期的病患提供不以治愈疾病、延长生命为目的,而是以减轻身心痛苦为目的的医疗照护,标志着现代临终关怀服务正式建立。[3]随后,包括美国、法国、澳大利亚、新加坡以及中国香港和中国台湾在内的60余个国家和地区相继开展了临终关怀与安宁疗护。[4]安宁疗护作为推动社会医疗保健体系建设的重要组成部分,越来越受到国际社会的广泛认可。

我国内地的安宁疗护发展起步于20世纪80年代末。1987年,李松堂(又名李伟)创办了我国第一家临终关怀医院——北京松堂关怀医院。1988年,崔以泰在美国纽约州库克大学美籍华人黄天中的资助下,将天津医科大学第二医院的中医科发展为“临终关怀研究中心”,并担任中心主任,这也代表着我国临终关怀学术研究正式展开。[5]李嘉诚基金会自2001年起开展的“人间有情——全国宁养医疗服务计划”极大推动了我国临终关怀与安宁疗护事业的发展进程。[6]2019年,国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部等《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》明确将安宁疗护作为我国“综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系”中的重要组成部分。[7]由此可见,随着我国人口老龄化程度不断加深,公共医疗卫生服务面临的挑战越发严峻,对推动健康老龄化、实现健康中国建设具有正向作用的安宁疗护越来越受到重视,并被纳入国家的重要发展战略之中。

二、已有研究成果回顾与综述老年人安宁疗护服务需求与接受度的相关影响因素是当前重要的研究内容。国内外的相关研究主要是采用回归分析等定量研究方法,通过安宁疗护需求问卷搜集研究对象的相关数据。基于已有研究成果可知,老年人的人口学特征因素(年龄、性别、婚姻状况、受教育水平等)与社会经济水平要素(个人收入、相关卫生服务费用接受度等)会影响其安宁疗护服务的需求与接受度。在人口学特征因素层面上,已有研究指出,随着年龄的增加,老年人对安宁疗护服务的需求与接受度会提高;[8]同时,男性老年群体比女性老年群体呈现出更高的需求与接受度。[9]对婚姻状况因素的研究显示,已婚且配偶健在的老年人对安宁疗护服务的需求与接受度较低。[10]受教育水平与服务需求、接受度的相关性问题也出现在已有研究中,受教育水平越高、服务需求及接受度越高的结论得到验证。[11]同时,个人的社会经济水平也是已有研究所关注的重要维度。其中,研究发现个人收入与其需求及接受度呈负相关关系。[12]而随着相关研究的深入开展,更多对老年人的决策与行为产生影响的因素被挖掘出来,包括正向的死亡态度会促使老年人更加认可安宁疗护服务的理念[13],具有宗教信仰的老年人对安宁疗护服务有更高的接受度[14],独居以及有施行或目睹急救措施相关经历的老人更倾向于在生命终末期选择安宁疗护服务[15]等。更精细化的切入视角进一步丰富了这一问题的研究层次。

但不能忽视的是,在已有研究中,无论是选取研究对象的标准,还是所采用的数据收集及评估方式均存在一定的差异性,由此导致对研究结论稳定性与可靠性的考究难度较大。故本文采用Meta分析的研究方法,厘清已有研究中影响老年人安宁疗护需求与接受度的相关因素,以期能够推动我国安宁疗护服务体系建设。

三、研究资料与研究方法(一) 文献检索

本文对PubMed、EMbase、Web of Science、The Cochrane Library、中国知网(CNKI)、中国万方数据库(Wanfang Data)、维普数据库(VIP)、中国生物医学文献数据库(CBM)、中国生物医学文献服务系统(SinoMed)等9个国内外数据库中关于老年人选择安宁疗护影响因素的相关文献进行检索,检索时限为数据库建库至2023年10月15日。

本文的中文文献检索词设定为:老年人(主题词)、临终关怀医疗(主题词)/临终关怀/安宁疗护、影响因素/相关因素;英文文献检索词设定为:aged (Mesh)/elderly/geriatric/older,palliative care(Mesh)/ hospice care, influencing factor/influence *factor*/related factor*/relative factor*/relevant factor*/correlative factor* 。中英文文献检索策略见表1。

| 表 1 本文中英文文献检索策略 |

(二) 文献纳入与排除标准

本文的文献纳入标准设定为:①研究对象为60岁及以上老年人;②研究设计为横断面调查、队列研究和病例对照研究;③研究语言为中文或英文;④文献可获得全文。文献排除标准设定为:①重复发表;②无法获取原始文献数据;③无法得到关键的统计数据信息。

(三) 文献筛选与资料提取

本文的2名作者按照设定的纳入与排除标准分别独立进行文献筛选。在删除重复的研究文献后,首先通过阅读文献标题与摘要进行初步筛选。然后通过阅读全文,根据研究对象、主题以及研究类型等因素进一步全面筛选。如果筛选意见出现分歧,则通过本文作者以外的第三方判定,最终通过讨论共同确定是否纳入或排除。

在完成文献筛选后,由2名作者独立进行纳入研究文献的资料提取,包括文献作者与发表年份、研究所在的国家/地区、研究设计、研究包含样本量、研究时间、研究对象以及影响因素。

(四) 文献质量评价

本文的2名作者按照美国卫生保健质量和研究机构(Agency for Healthcare Research and Quality,AHRQ)推荐的横断面调查研究评价工具,对纳入文献的质量进行评估。当出现2名作者对文献质量的评估意见不一致的情况时,向本文作者以外的第三方征求意见,最终通过讨论达成一致。

(五) 统计分析

本文采用Revman5.4和Stata17.0软件进行Meta分析。研究选用校正RR及95%CI进行合并效应量的统计分析,并采用I2评估研究的异质性。当I2 < 50%且P>0.1时,提示异质性小,采用固定效应模型;当I2

(一) 文献检索与筛选结果

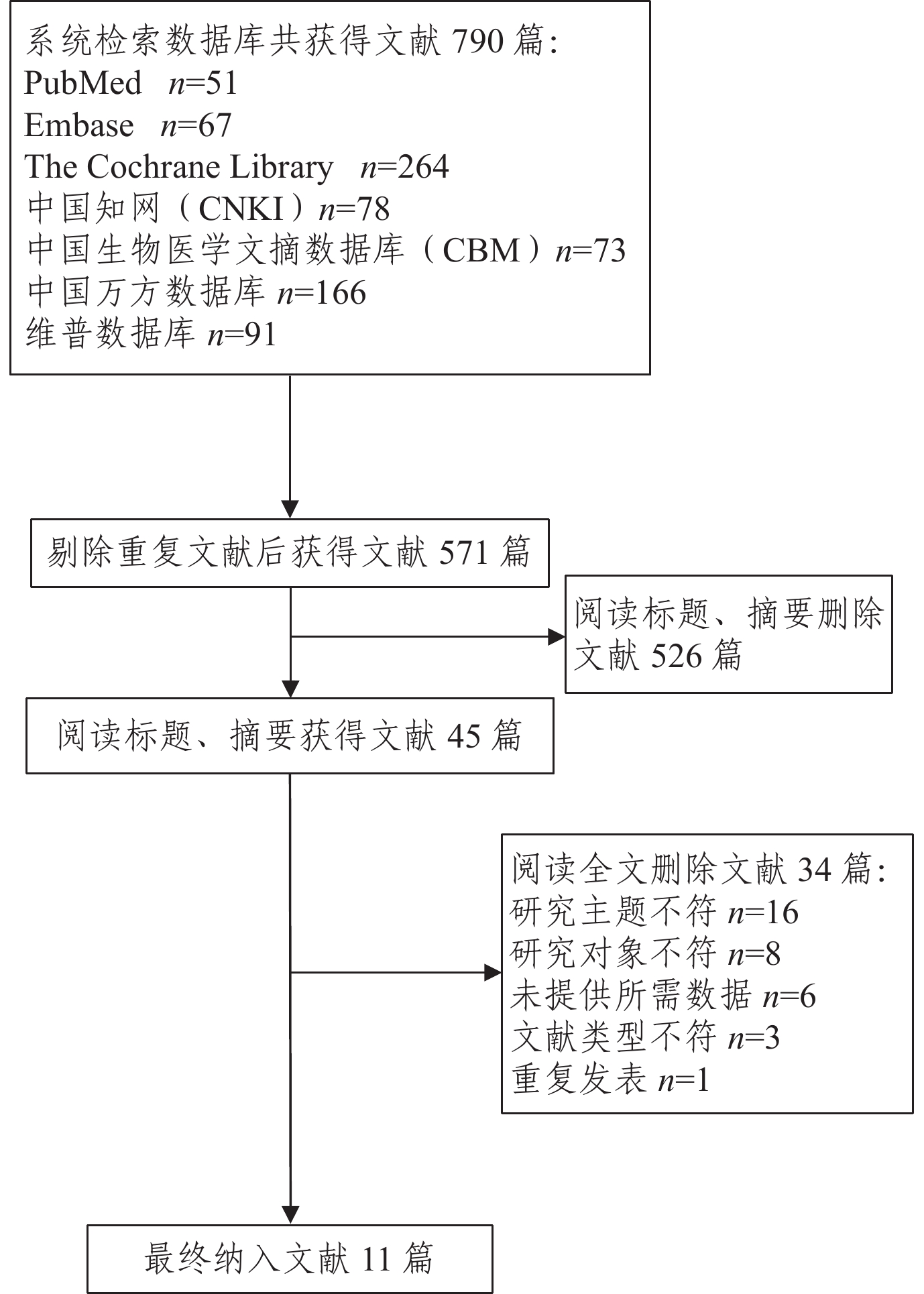

本文通过系统检索数据库,获得文献790篇,剔除重复文献219篇,通过阅读文献标题与摘要进一步排除526篇。针对剩余的45篇,基于研究主题、研究对象、研究设计类型、研究统计数据获得等方面进一步筛除,最终确定将11篇文献(均为中文文献)纳入本文。文献检索与筛选流程如图1所示。

|

图 1 文献筛选流程 |

(二) 文献资料提取结果与基本特征

本文纳入的11篇文献均为横断面调查文献,总样本量为8004例,共涉及性别、年龄、婚姻状况、受教育水平、经济收入水平、宗教信仰、居住地类型、医保类型、居住情况、死亡态度、是否有体验或目睹过急救施行的经历、健康状况以及个人生活自理水平13个相关影响因素,结果如表2所示。

| 表 2 文献一般资料提取结果汇总 |

(三) 文献质量评价结果

本文基于AHRQ的研究评价工具对文献质量进行评价,结果如表3所示。以评分11分为满分,纳入文献的平均评分约为7.45分,其中有4篇达到最高分9分,评分最低为5分的有2篇,高于平均分的有6篇,文献整体质量较高。

| 表 3 文献质量评价(AHRQ)结果汇总 |

(四) 统计分析结果

1. Meta分析结果

本文对纳入文献共涉及的13个影响因素进行Meta分析,包括进行异质性检验,并依据检验结果采用对应模型对效应量进行合并,最终汇总结果见表4。Meta分析结果显示,性别、经济收入水平、宗教信仰、居住地类型、医保类型、健康状况与个人生活自理水平因素所造成的老年人安宁疗护需求与接受度的差异并无统计学意义(P>0.05);而年龄、文化程度、婚姻状况、死亡态度、是否有体验或目睹过急救以及居住情况是影响老年人安宁疗护需求与接受度的相关因素(P<0.05)。

| 表 4 影响老年人安宁疗护需求与接受度相关因素的Meta分析汇总 |

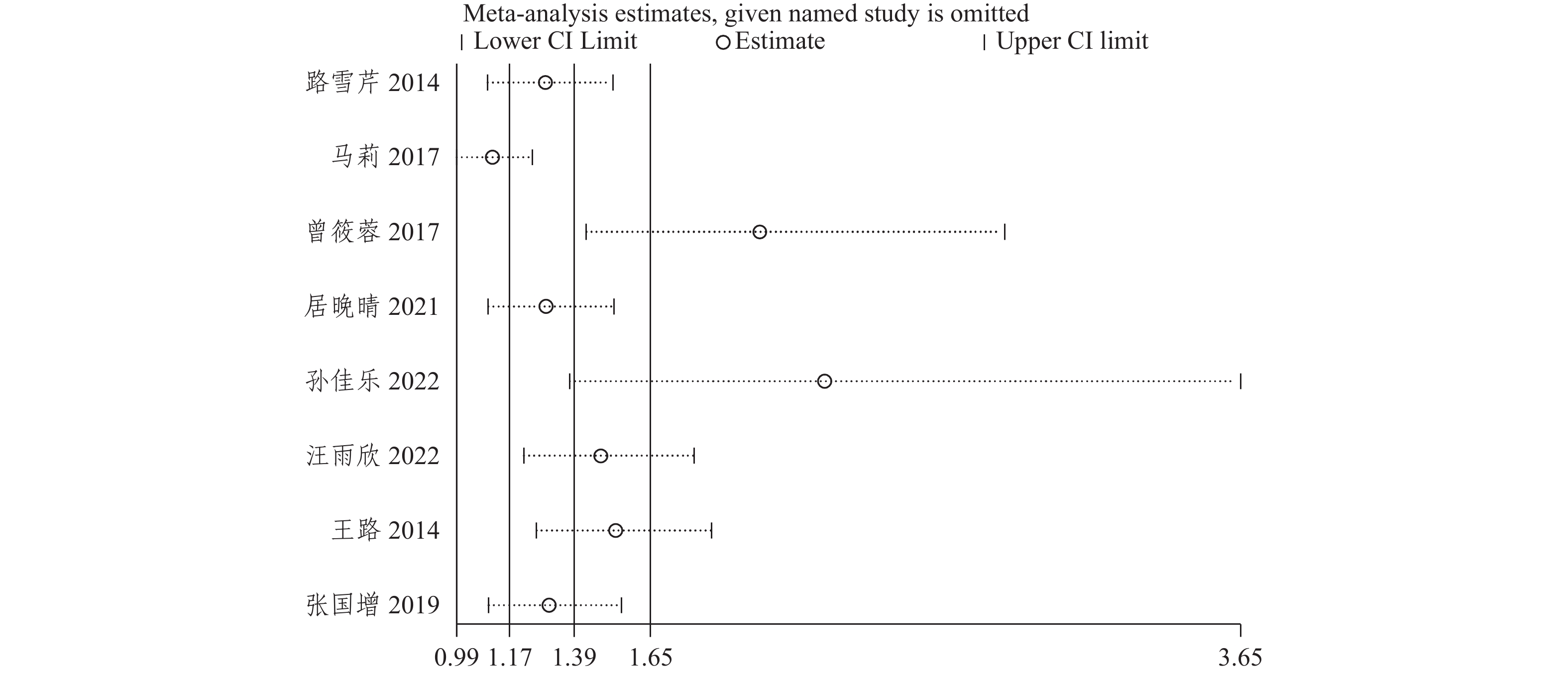

(1)年龄对老年人安宁疗护需求与接受度的影响。共有8篇文献报告了年龄对老年人安宁疗护需求与接受度的影响。[17-18, 20, 22-26]异质性分析结果显示,关于该因素的研究存在异质性(I2=96%,P<0.001),故采用随机效应模型合并效应量。合并效应量RR值为1.39,95%CI为[1.17, 1.65](P=0.002)。结果显示,年龄是影响老年人安宁疗护需求与接受度的相关因素,即年龄越大,老年人对临终关怀的需求和接受度越高。由于纳入文献数量较多,故进一步对关于年龄因素的研究进行敏感性分析,结果如图2所示。可以看出,剔除马莉等学者[23]的研究后,合并效应量RR值及其95%CI的变化幅度较大,故对剩余7篇文献的效应量进行合并后分析(见图3)。结果表明,对年龄因素的分析结论缺乏稳定性与可靠性。

|

图 2 年龄因素敏感性分析 |

|

图 3 年龄因素对老年人安宁疗护需求与接受度影响的Meta分析(剔除马莉[23]等学者的研究) |

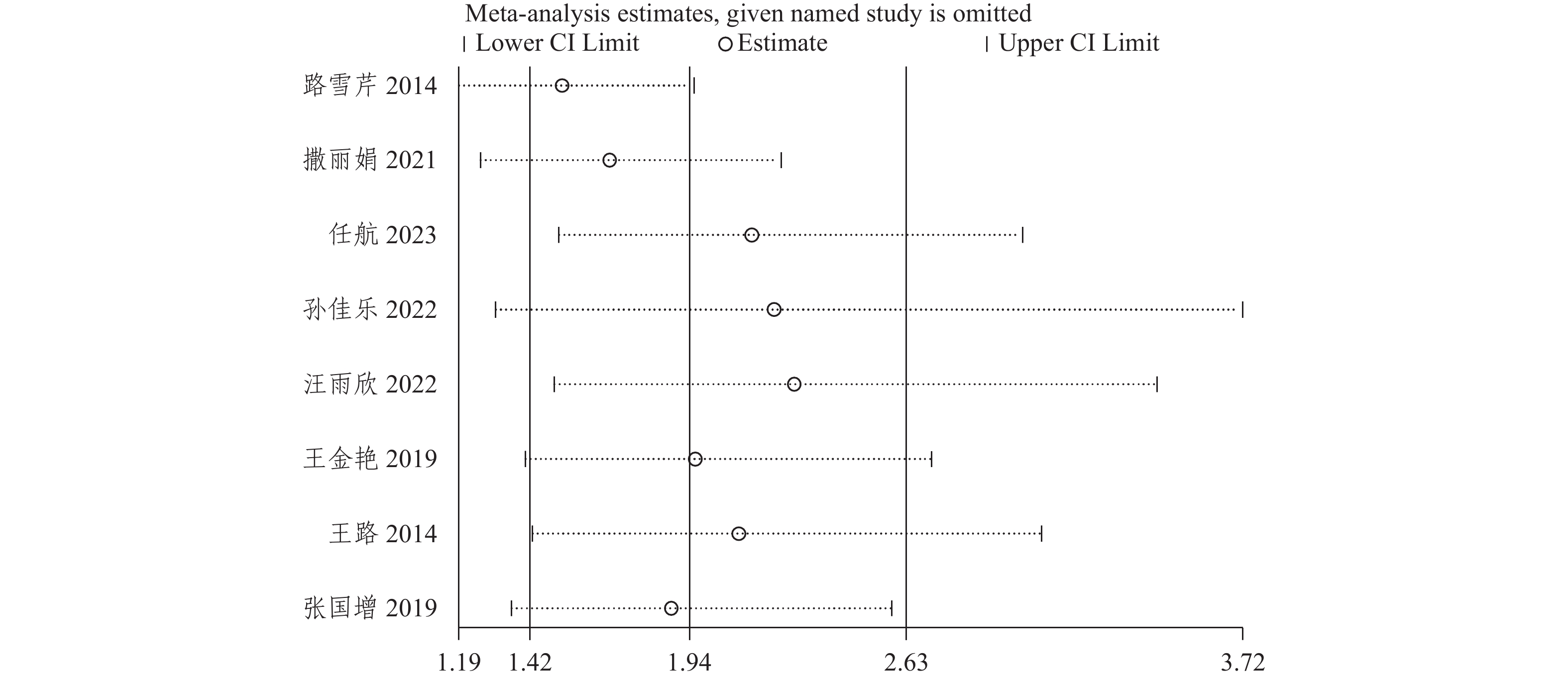

(2)受教育水平对老年人安宁疗护需求与接受度的影响。共有8篇文献报告了受教育水平对老年人安宁疗护需求与接受度的影响。[16-19, 21-22, 24-26]异质性分析结果显示,关于该因素的研究存在异质性(I2=96%,P<0.001),故采用随机效应模型合并效应量。合并效应量RR值为1.94,95%CI为[1.42, 2.63](P<0.001)。结果显示,受教育水平是影响老年人安宁疗护需求与接受度的相关因素,即受教育水平越高的老年人对安宁疗护需求与接受度越高。由于纳入文献数量较多,进一步对关于受教育水平因素的研究进行敏感性分析,结果如图4所示。可以看出,剔除任何一篇研究后,合并效应量的RR值及其95%CI均未发生显著改变,表明对受教育水平因素的分析结论稳定性与可靠性较高。

|

图 4 受教育水平因素敏感性分析 |

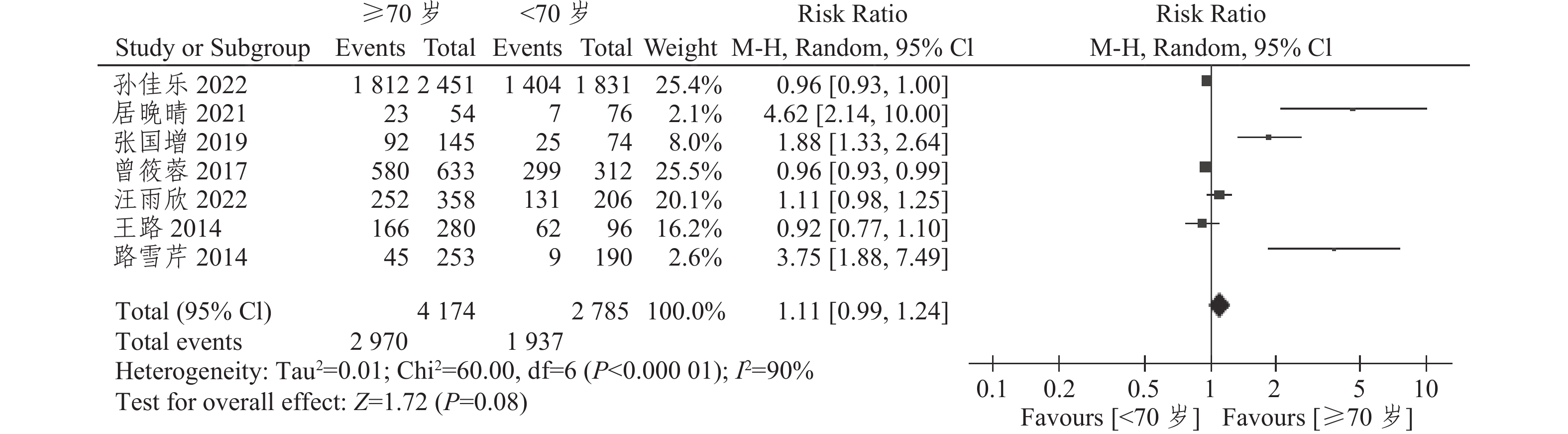

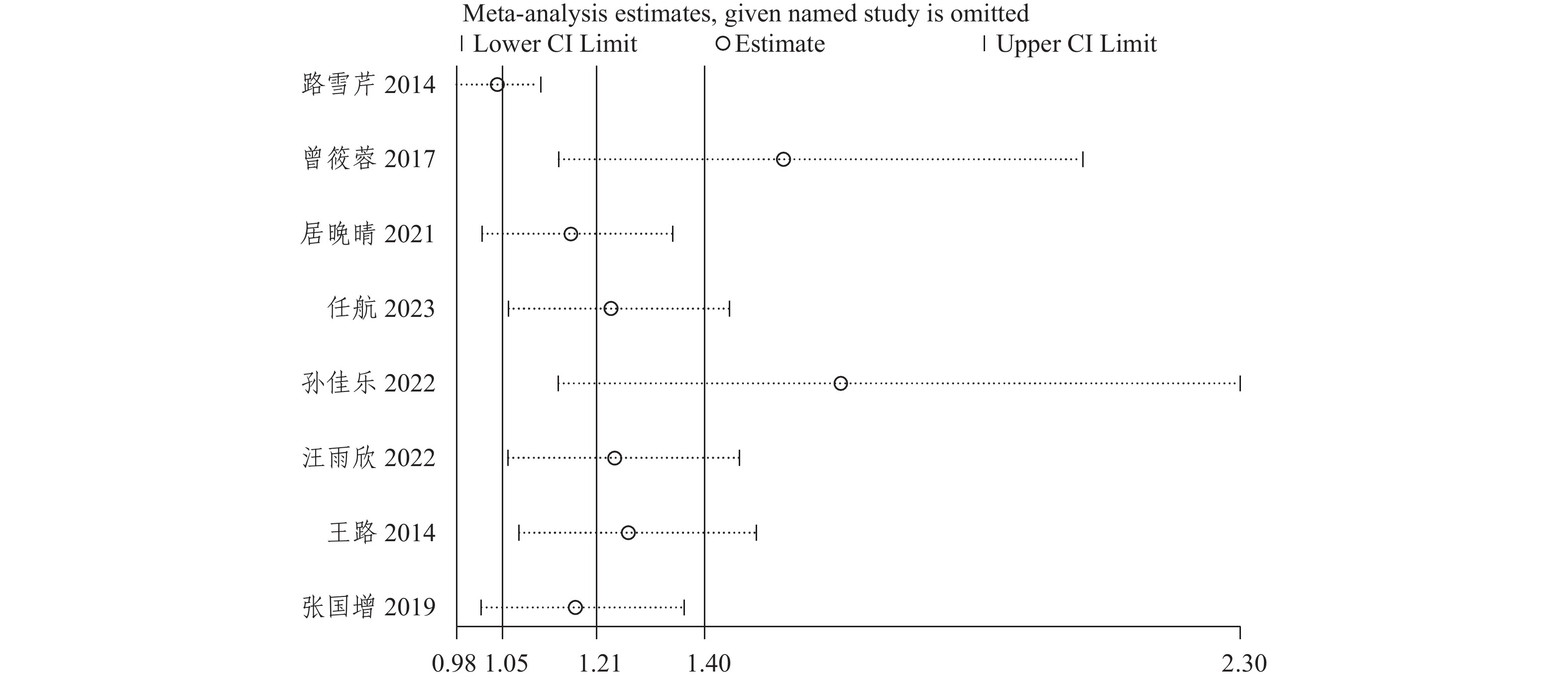

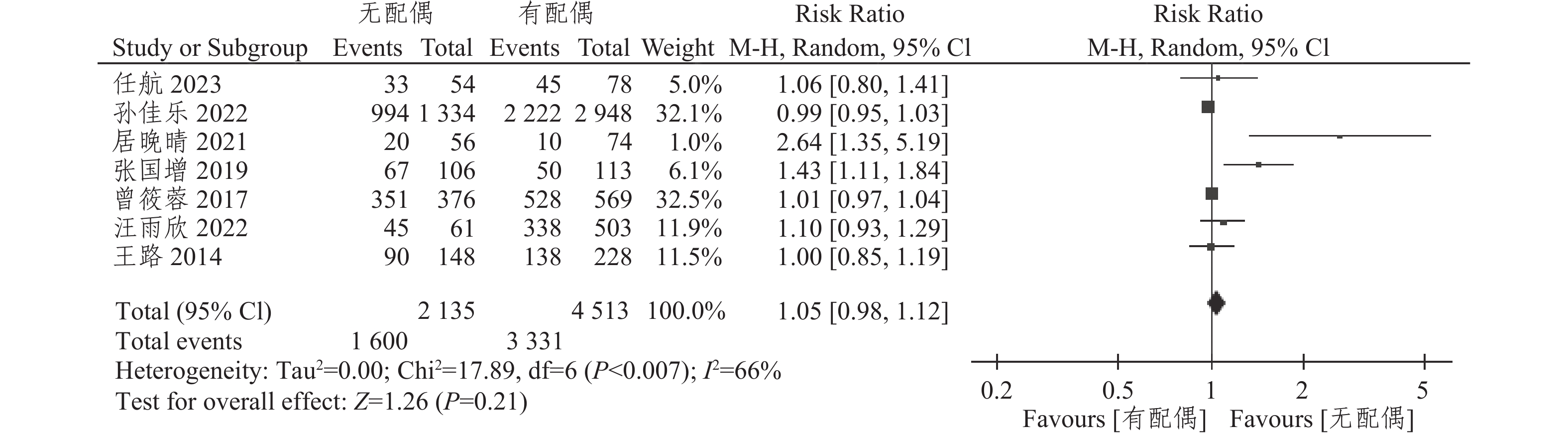

(3)婚姻状况对老年人安宁疗护需求与接受度的影响。共有8篇文献报告了婚姻状况对老年人安宁疗护需求与接受度的影响。[17-18, 20, 22, 24-26]异质性分析结果显示,关于该因素的研究存在异质性(I 2=93%,P<0.001),故采用随机效应模型合并效应量。合并效应量RR值为1.21,95%CI为[1.05, 1.40](P=0.007)。结果显示,婚姻状况是影响老年人安宁疗护需求与接受度的相关因素,即无配偶的老年人对安宁疗护的需求与接受度高于有配偶的老年人。由于纳入文献数量较多,进一步对关于婚姻状况因素的研究进行敏感性分析,结果如图5所示。剔除路雪芹等学者[25]的研究后,合并效应量RR值及其95%CI的变化幅度较大,故对剩余7篇文献的效应量进行合并(见图6)。结果表明,对婚姻状况因素的分析结论缺乏稳定性与可靠性。

|

图 5 婚姻状况因素敏感性分析 |

|

图 6 婚姻状况因素对老年人安宁疗护需求与接受度影响的Meta分析(剔除路雪芹[25]等学者的研究) |

(4)死亡态度对老年人安宁疗护需求与接受度的影响。共有4篇文献报告了死亡态度对老年人安宁疗护需求与接受度的影响。[19, 21, 25-26]异质性分析结果显示,该因素的研究存在异质性(I2=95%,P<0.001),故采用随机效应模型合并效应量。合并效应量的RR值为1.21,95%CI为[1.53, 9.45](P=0.004)。结果显示,死亡态度是影响老年人安宁疗护需求和接受度的相关因素,即对死亡持有正向态度的老年人对安宁疗护的需求与接受度更高。

(5)有体验或目睹过急救施行的经历对老年人安宁疗护需求与接受度的影响。共有3篇文献报告了有体验或目睹过急救施行经历对老年人安宁疗护服务需求和接受度的影响。[19-20, 26]该因素的研究存在异质性(I2=72%,P=0.03),故采用随机效应模型合并效应量。合并效应量RR值为2.07,95%CI为[1.51, 2.85](P<0.001)。结果显示,有体验或目睹过急救施行的经历是影响老年人安宁疗护需求和接受度的相关因素,即具有该经历的老年人对安宁疗护的需求和接受度更高。

(6)居住情况对老年人安宁疗护需求与接受度的影响。共有3篇研究报告了居住情况对老年人安宁疗护服务需求和接受度的影响。[18, 22, 24]异质性分析结果显示,该因素的研究存在较大异质性(I2=95%,P<0.001),故采用随机效应模型合并效应量。合并效应量的RR值为1.32,95%CI为[1.00, 1.73](P=0.05)。结果显示,居住情况是影响老年人安宁疗护服务需求和接受度的相关因素,即独居老人相较于非独居老人对安宁疗护服务的需求和接受度更高。

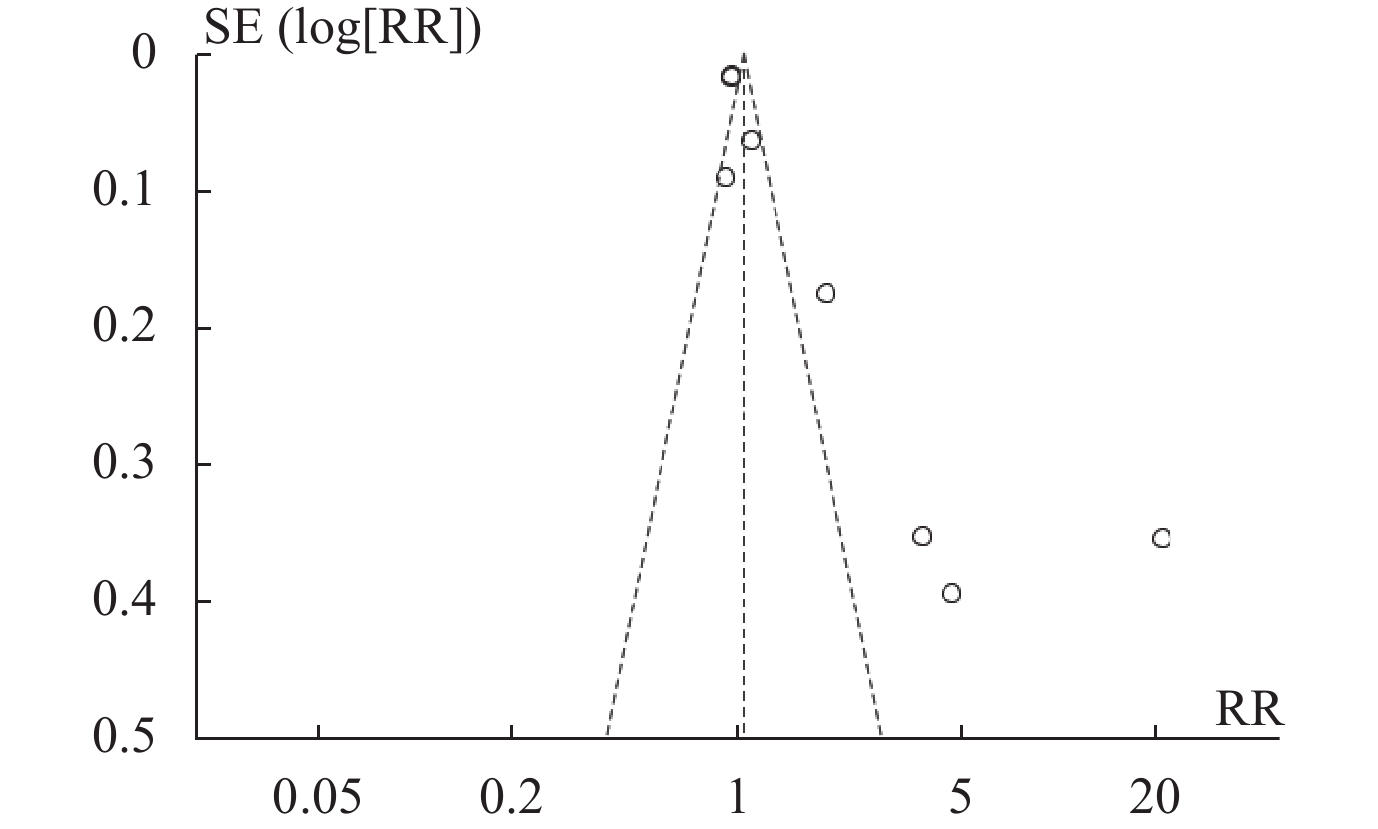

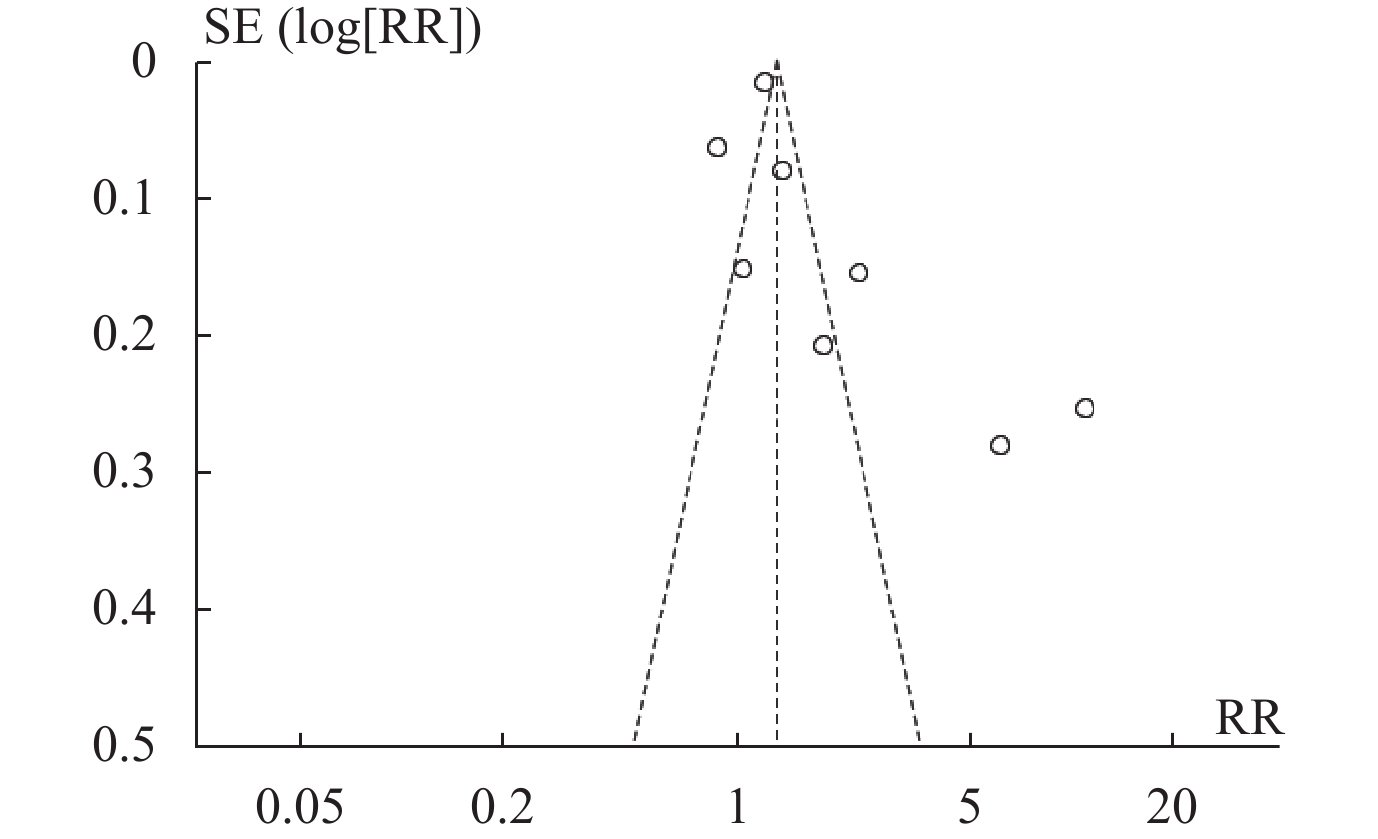

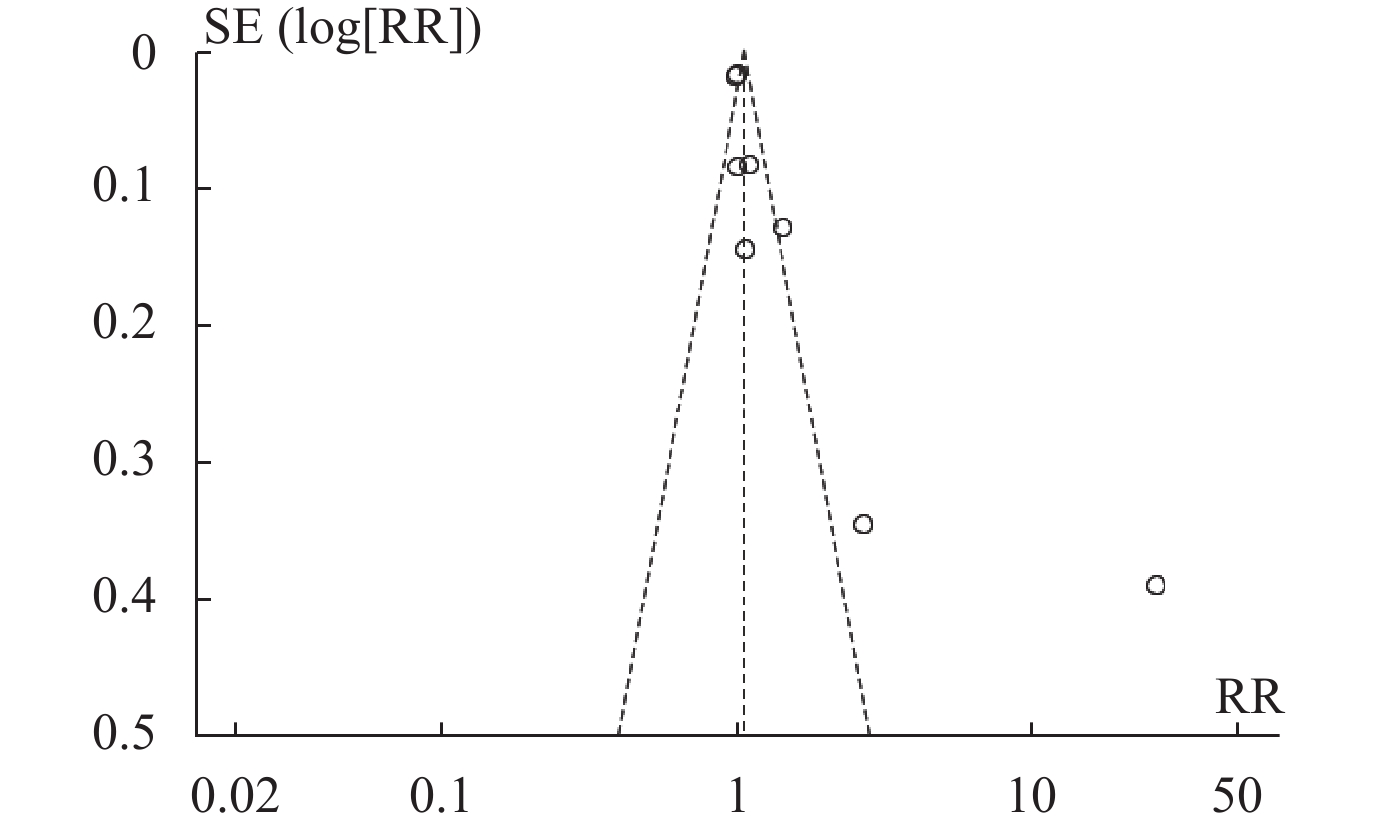

2. 发表偏倚评估结果

本文对纳入文献

|

图 7 年龄因素偏倚分析漏斗图 |

|

图 8 受教育水平因素偏倚分析漏斗图 |

|

图 9 婚姻状况因素偏倚分析漏斗图 |

| 表 5 Egger检验结果 |

3. 造成异质性原因的推测

上述分析结果显示,各因素均存在较大的异质性(I2

(一) 年龄增长带来老年人生理、社会角色与死亡态度的变化

目前关于年龄与安宁疗护的需求与接受度相关关系的研究结论较为一致,认为老年人随着年龄的增加,安宁疗护的需求与接受度也会随之呈现出提高的变化态势。[20]年龄因素产生影响的具体理路具有双重性。一方面年龄的增长不可避免地带来老年人生理机能的下降、身体功能的退化以及不可治愈的慢性疾病患病风险的增加[20,23],老年人不得不调整对健康状况的自我认知,正视疾病与死亡。同时,生理状况的客观变化致使老年人的社会角色从社会体系中的支柱性主体(直接参与经济生产活动)、家庭格局中的责任承担方(照顾孙辈孩童)逐渐转变为需要被保障与照护的对象,老年人不希望成为自己的照顾者以及社会的额外负担。[25]而安宁疗护采用的是以缓解患者明显痛苦症状为主的缓和医疗方式,规避了对不可治愈的原发病的过度治疗以及患者生存期的人为延长,在一定程度上可以减轻照顾者的日常照护压力,同时减少家庭、社会的医疗照料与支出成本。这与老年人不希望为家庭和社会增加照护压力的想法相吻合。此时安宁疗护需求与接受度的提高是间接的。另一方面,年龄的增加往往会促使老年人转变对死亡的态度。在全面评价、理解自身生平经历和当下生命终末阶段后,老年人会以更加从容平和的心态去接纳死亡结果,也有更强烈的主观意愿去了解和寻求安宁疗护。[14]此时,安宁疗护需求与接受度的提高是直接的。在安宁疗护需求与接受度的变化图像中,年龄因素是直接表征,其背后反映的是老年人生理机能、社会角色与死亡态度的变化过程。

(二) 受教育水平与理念知识的可得性渠道具有深度联系

从已有研究结果来看,安宁疗护的高需求与接受度更多发生在受教育水平较高的老年人群体中。[19,24-26]受教育水平在实际研究中的意涵投射往往包含个体接受高层次文化教育的机会。基于高受教育水平的思维自决性与行动自主性能帮助老年人从更高的思想层次理解疾病与死亡,更加主动地去探寻了解自身健康状况与安宁疗护资讯的渠道。[21]理念的契合和渠道的获得都会有助于安宁疗护选择偏好的提升。[27]而较低的受教育水平意味着获取知识与信息渠道较为闭塞,同时受传统文化以及封建迷信思想的影响程度也更深,导致自身死亡观念较为落后。[21]片面追求生命长度而忽视生命质量的生死观阻碍了老年人对安宁疗护理念的接受,同时也使老年人较难主动树立在生命终末期寻求“善终优逝”服务的意识。不能忽略的是,受教育水平往往与老年人的社会经济地位与资源相关联。[20]而这也会直接影响老年人对安宁疗护以及更多样化的医疗服务机会的可得性。换言之,在老年人中存在着由知识资讯性盲区所致的假性低需求与低接受度。这对于重新定位低受教育水平老年人的安宁疗护需求,分层次进行安宁疗护的宣传普及具有重要的参考价值。

(三) 婚姻状况和居住情况反映生活支持的直接来源

在关于婚姻状况与居住情况对老年人安宁疗护需求与接受度影响的研究中,两种因素所反映的是老年人直接的生活支持网络。配偶健在以及与配偶共同居住意味着老年人在生命终末期依然可以从配偶身上获得较为稳定、固定的生活支持,包括日常生活照料以及情绪支持带来的家庭归属感;在身体和精神层面都能收获一定程度的慰藉与安全感,较少受到负面情绪的困扰。[22]因此这部分老年人往往缺乏对安宁疗护的接受动机。而未婚的、离异或丧偶独居老年人需要独自面对疾病转移等生活压力,生活与情感支持较为薄弱,抑郁、焦虑等负面情绪难以得到纾解与分担,这往往在客观上提高了他们对安宁疗护的需求。[25-26]不难看出,对处于生命终末期的老年人而言,安宁疗护的现实意义是生活支持的具象化,是生活支持网络出现缺失时的替代性选择。同时进一步分析可得,老年人对安宁疗护的认识存在一定的偏差与误区,比如忽略了作为照护者配偶的需要,没有意识到安宁疗护同时也是他们的重要支持来源,以及生命终末期患者的支持需求会不断出现变化等情况。

(四) 死亡态度倾向在选择取向中发挥着重要作用

由本文分析结果可知,死亡态度对老年人安宁疗护的需求与接受度具有显著影响。这与目前普遍的研究结论保持一致。老年人对待死亡的不同态度倾向直接影响其对安宁疗护需求与接受度的选择取向。持有正向死亡态度的老年人,即面对死亡采取的态度是坦然、接受,对安宁疗护具有较高需求与接受度的概率更高;而对于持有负向死亡态度的老年人,即面对死亡采取的态度是恐惧、拒绝,对安宁疗护需求与接受度较低的可能性更大。[19,25]坦然、接受的死亡态度具备与安宁疗护理念产生共鸣的思想基础,有助于消弭老年人对死亡的无力感与敌对感,继而让老年人拥有自主选择生命终末期照护方式的主观意愿。[28-29]而恐惧、拒绝的死亡态度是传统死亡观念的直接表现。在传统的死亡观念中,死亡处于“生”的对立面,是难以被接受、在人生历程中尽可能被后置与回避的事物[17],对死亡的抗拒自然也会带来对“不主张推迟死亡并视之为自然过程”的安宁疗护的抗拒。死亡态度在安宁疗护的选择位序中居于首位,是老年人与安宁疗护的双向选择中的重要环节。

(五) 急救施行的经历强化了避免过度医疗痛苦的主观意愿与动机

越来越多的研究发现,是否有体验或目睹过急救施行的经历会对老年人需求与接受安宁疗护产生影响。当老年人亲身经历或目睹过心肺复苏等急救技术将各种医疗设备、仪器同时作用在机体上时[26],他们对于过度医疗所产生的痛苦感受有了更为清晰、真实的认知,寻求途径以避免这种痛苦的意愿与动机也会更加强烈。[19-22]安宁疗护不主张采取过度治疗,而是通过控制和管理疼痛症状以提升生命终末期身心舒适度[27],这与他们的需求更加适配。因此老年人会更倾向于选择和接受安宁疗护的照护方式。

六、结束语本文通过Meta分析方法对现有关于影响老年人安宁疗护需求与接受度相关因素的研究成果进行整合分析发现,年龄、婚姻状况、受教育水平、居住情况、死亡态度、是否有体验或目睹过急救施行的经历是对老年人安宁疗护需求与接受度产生影响的相关因素。高龄、受教育水平较高、未婚独居、有体验或目睹过急救施行经历的老年人安宁疗护需求与接受度更高。尽管进一步整合了目前老年人安宁疗护服务需求与接受度的相关影响因素的研究成果,本文仍存在着明显的局限性与不足。一方面,本文纳入的总文献数量仍相对较少,容易导致对相关影响因素统计学意义的判断出现偏差。在普遍的认知逻辑中,诸如个人经济收入水平、享有的医疗保险类型等因素均会对安宁疗护等医疗卫生服务的使用产生实际影响。但本文的Meta分析结果显示,其相关影响没有统计学意义,因而存在着忽略更多因素实际影响作用的潜在风险。另一方面,本文纳入文献的研究对象在身体健康状况上存在明显差异,分析过程没有体现研究对象的患病类型、是否进入生命终末期、处于生命终末期的具体阶段等情况差异对需求与接受度的影响,从而影响本文的分析质量。同时,本文仍属于归因类研究,即基于文献研究着重对相关影响因素进行归纳和呈现的“应然式研究”,而相关因素的影响路径、各个因素之间因果关系的探讨在本文中没有很好实现,研究深度以及对现行安宁疗护服务体系建设的推动作用较为有限。这需要纳入更多大样本量、评价方式一致的原始研究进行归纳分析[30],以及进一步与实务导向的“实然式研究”相结合论证。

本文为辨识安宁疗护高需求的重点人群提供了实际启示。挖掘公众深层次需求,加大安宁疗护理念资讯的普及力度,同时结合过度医疗等内容加强公众性生死教育,应是我国在未来进一步完善安宁疗护服务体系的重要着力点。

| [1] |

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Palliative care[EB/OL]. [2023-08-05]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care.

|

| [2] |

杨同卫, 郑林娟, 封展旗. 中国传统文化之于临终关怀的态度——以毕淑敏作品《预约死亡》为样本[J]. 中国医学人文, 2021(4): 64-66. DOI:10.3969/j.issn.2095-9753.2021.04.029 |

| [3] |

方婵, 胡新宇, 程瑜, 等. 安宁疗护社会工作概述——以英、美、新加坡与中国台湾地区的安宁疗护社会工作发展经验为例[J]. 中国医学伦理学, 2020(2): 231-237. |

| [4] |

余娟, 李晓, 王亚娟,等. 中国临终关怀服务现状及发展策略[J]. 现代医药卫生, 2022(17): 2950-2954. DOI:10.3969/j.issn.1009-5519.2022.17.015 |

| [5] |

沈月, 王益平. 中国临终关怀现状与发展策略研究进展[J]. 西部医学, 2016(3): 441-444. DOI:10.3969/j.issn.1672-3511.2016.03.040 |

| [6] |

刘继同, 袁敏. 中国大陆临终关怀服务体系的历史、现状、问题与前瞻[J]. 社会工作, 2016(2): 34-49, 123-124. DOI:10.3969/j.issn.1672-4828.2016.02.005 |

| [7] |

国家卫生健康委, 国家发展改革委, 教育部, 等. 关于建立完善老年健康服务体系的指导意见[EB/OL]. [2023-10-28]. https:// www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5483907.htm.

|

| [8] |

张红芳. 晚期非小细胞肺癌患者安宁疗护需求及影响因素分析[J]. 河北医药, 2020(22): 3477-3480. DOI:10.3969/j.issn.1002-7386.2020.22.029 |

| [9] |

张中华, 路雪芹, 白琴, 等. 晚期癌症患者及家属安宁护理接受度调查分析[J]. 中华护理杂志, 2009(9): 783-785. DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2009.09.004 |

| [10] |

张娟娟, 陈媛媛, 徐月清, 等. 社区居民安宁疗护接受度及影响因素研究[J]. 社区医学杂志, 2018(18): 1435-1438. |

| [11] |

殷露, 杜若飞, 崔盼盼, 等. 社区居民安宁疗护认知现状及教育干预的研究进展[J]. 军事护理, 2022(12): 91-93. |

| [12] |

丁敏, 许岩丽, 王雪凌. 河北省城市社区居民临终关怀需求[J]. 中国老年学杂志, 2020(3): 644-647. |

| [13] |

朱小凤, 吴艳, 陈晓芳, 等. 不同种类慢性病患者对基层医疗服务的利用及满意度研究[J]. 中国医院, 2019(2): 26-29. |

| [14] |

张舒婷, 尹朝琳, 余甜甜, 等. 我国城市居民对安宁死的认知及态度的调查分析[J]. 中国医学伦理学, 2016(3): 458-460. DOI:10.12026/j.issn.1001-8565.2016.03.28 |

| [15] |

刘岩, 张雪, 李伟, 等. 老年人长期照护需求影响因素研究[J]. 现代预防医学, 2022(9): 1636-1641. |

| [16] |

任航. 老年胃癌患者安宁疗护需求的相关因素分析[J]. 齐鲁护理杂志, 2023(11): 73-76. DOI:10.3969/j.issn.1006-7256.2023.11.022 |

| [17] |

孙佳乐, 郝晓宁, 刘志, 等. 北京市老年人安宁疗护态度认知现状及其影响因素分析[J]. 护理研究, 2022(11): 1920-1924. DOI:10.12102/j.issn.1009-6493.2022.11.007 |

| [18] |

汪雨欣, 吕芯芮, 王子尧, 等. 基于结构方程模型的老年人社区临终关怀服务需求的影响因素[J]. 中华健康管理学杂志, 2022(9): 628-633. |

| [19] |

撒丽娟, 李媛. 非恶性疾病老年患者对安宁疗护接受度及其影响因素的分析[J]. 家庭医药·就医选药, 2021(1): 273-274. |

| [20] |

居晚晴, 张凌娟. 老年神经科患者安宁疗护需求的现状及危险因素[J]. 中文科技期刊数据库(文摘版)医药卫生, 2021(11): 339-340, 360. |

| [21] |

王金艳, 王立妍, 汤霓红, 等. 养老院老年人姑息护理接受度及影响因素分析[J]. 全科护理, 2019(9): 1122-1124. |

| [22] |

张国增, 孙鑫章, 戴付敏. 慢性非恶性疾病老年人姑息护理接受度及影响因素研究[J]. 中国卫生事业管理, 2019(12): 946-950. |

| [23] |

马莉, 史媛媛, 孟晓丽, 等. 长春市朝阳区老年患者临终关怀现状调查及其影响因素分析[J]. 中华现代护理杂志, 2017(23): 2961-2965. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2907.2017.23.005 |

| [24] |

曾筱蓉, 曹静, 古凤美. 珠海市某社区老年人群对临终关怀的需求情况调查[J]. 护理实践与研究, 2017(7): 111-113. DOI:10.3969/j.issn.1672-9676.2017.07.046 |

| [25] |

路雪芹, 陈传波, 魏艳艳, 等. 农村老年人对临终关怀认知及接受度[J]. 中国老年学杂志, 2014(23): 6751-6752. DOI:10.3969/j.issn.1005-9202.2014.23.098 |

| [26] |

王路. 老年人对安宁护理及预设医护照顾计划接受度研究[D]. 开封: 河南大学, 2014:16.

|

| [27] |

WAGNER G J, RIOPEILE D, STECKART J, et a1. Provider communication and patient understanding of life-limiting illness and their relationship to patient communication of treatment preferences[J]. Journal pain symptom manage, 2010, 39(3): 527-534. DOI:10.1016/j.jpainsymman.2009.07.012 |

| [28] |

KOZLOV E, CAI A, SIREY J A, et a1. Identifying palliative care needs among older adults in nonclinical settings[J]. American journal of hospice & palliative a care, 2018, 35(12): 1477-1482. DOI:10.1177/1049909118777235 |

| [29] |

LOVELL A, YATES P. Advance care planning in palliative care: a systematic literature review of the contextual factors influencing its uptake 2008—2012[J]. Journal of palliative medicine, 2014, 28(8): 1026-1035. DOI:10.1177/0269216314531313 |

| [30] |

田野, 石成文, 郝娇慧, 等. 脑卒中病人发生跌倒危险因素的Meta分析[J]. 循证护理, 2023(7): 1149-1156. |

2024, Vol. 24

2024, Vol. 24