严重精神障碍患者作为重点管控和帮扶的对象,为其提供社区康复整合服务,一直是加强心理健康服务和推进社会心理服务建设的重点,是精神障碍患者社区康复服务体系建设的核心。自党的十八届三中全会以来,精神卫生工作建设的重心开始转向完善基层社区精神卫生服务体系的建设,以此推进社区康复的“社会化、综合性、开放式”进程。然而,由于精神障碍患者社区康复整合服务的复杂性,探索其服务路径、康复模式和体系建设并不容易。严重精神障碍患者在发病状态下具有一定的危险性,其肇事、肇祸风险较高,故而在建设精神障碍患者社区康复服务体系的过程中,对在社区开放的生活场景中做好患者的识别筛查、危机干预有较高要求。并且有些患者病症反复,服药依从性差,常不主动求助,需要长期跟进病症管控甚至持续提供社会救助。因此,如何在社区日常生活场景中既能保证患者在康复过程中得到支持,又能保障患者、家属和社区居民的安全,是精神障碍患者社区康复整合服务的难点所在。

为此,在基层精神卫生服务体系建设上,一些乡镇(街道)建立起由综合治理、卫生健康、公安、司法、民政、残疾人联合会(以下简称“残联”)等部门成员组成的精神卫生综合管理小组[1],以确保患者在精神疾病复发时能够从社区快速转送到医院,及时获得治疗。同时,在基层社区服务的提供上,为减少精神疾病复发危机事件发生、降低患者返院医治次数,建立起由村(社区)共产党员支部委员会和村(居)民自治委员会[以下简称“村(社区)两委”]成员、网格员、医生、民警、民政专职干部、助残员、志愿者等基层工作人员组成的个案管理团队[2],对患者实施个案管理来跟进其社区康复,确保在患者刚出现复发症状时能够及早发现,及时介入。

然而,这也带来一些问题。一方面,在基层服务的体系建设上存在跨部门工作界限不清、多专业之间缺乏协调的问题,导致相互推诿或者过度干预的现象。另一方面,在提供服务时,如何在社区生活场景中与患者及其家属形成合作,搭建社会支持网络,提供患者康复所需的社会支持,做好早期识别与危机预防,仍是亟须解答的问题。[3]因此,有必要对基层社会治理中的精神卫生政策及其实践展开研究,以推进精神障碍患者社区康复整合服务建设。

二、文献回顾(一) 西方精神障碍患者社区康复整合服务的演变逻辑

20世纪60年代,西方传统的生物医学逻辑下(the biomedical model)的精神疾病临床实践模式遭到抨击,各学科普遍认为这种模式只强调临床医学,只关注物质性变化的生物生理现象,缺乏对患者作为人的关注,陷入心灵与身体分离的二元论中。为此,心身模式(the psychosomatic model)被加以强调,学者们试图在生理和社会之间架构起桥梁,关注作为一个社会人所具有的心理及其在生理上的影响。但是该模式没有脱离弗洛伊德式的、僵化的、还原论的实证主义逻辑,而只是将临床实践的视角从关注病症转变成关注病人,并没有对社会维度具有的功能性和结构性展开探索。不过由于加强了对人的关注,学界开始将心理和社会维度的因素整合到临床实践中来。[4]而受到心理—社会模式(the psychosocial model)的影响,学者们愈加关注患者优势与能力的发展,强调心理社会功能的临床康复训练。随后,恩格尔(Engel)进一步提出生理—心理—社会模式(the biopsychosocial model)。该模式不排斥生物医学,但是认为生理和心理难以在生物医学中进行分析。因此,基于一种系统观整合临床的要求,该模式认为疾病的形成是生理、心理和社会多个层面相互作用的整体过程,对精神障碍患者开展临床实践的各个照护机构或保健中心也应当成为一个能够回应个体、身体和周围环境情况的整体系统。[5]

西方国家在生理—心理—社会的临床整合模式下逐步建立起社区精神卫生服务的整体系统。比如20世纪60年代,美国在全国范围内兴起“去院舍化(Deinstitutionalization)”运动,寻求整合精神疾病的医院治疗与社区生活康复的方法。当精神障碍患者从医院回到社区继续接受服务时,就面临与医院不同的社区环境,如何整合社区日常生活康复中众多不同的服务,是当时面临的难题。为此,美国颁布的《社区精神卫生中心法案(The Community Mental Health Centers Act)》提出,建立社区医疗机构作为服务中心来提供患者回到社区生活需要的一系列服务,包括药物治疗、心理社会功能恢复以及家政服务等,通过整合相关服务资源开展个案管理,为回到社区的患者提供综合性照顾。[6]然而,由于患者不主动寻找服务,并且难以在社区三级(第一级为病前预防,第二级为疾病筛查和早期诊断,第三级为病后治疗与风险预防)防治体系中接触到服务,导致许多患者在社区生活中没有得到任何服务,其肇事率、肇祸率和返院率并没有改善。[7]到了20世纪70年代,美国针对严重精神障碍患者社区康复的服务部门开始改变服务策略,采取外展式个案管理模式,将医院或机构内的临床资源整合起来。个案管理员密集地进入患者的社区生活场景中,评估患者的处境和需求,根据情况启动服务或协调资源来确保其康复所需的服务能够及时、持续且有针对性地提供给患者,这在一定程度上减少了精神障碍患者的返院率。这种外展到患者社区生活场景中提供整合服务的方式被称为外展式服务(outreach service)。20世纪80年代,随着美国基层公共卫生体系的发展,个案管理对临床资源整合的程度进一步提高,出现了各种不同定位的精神障碍患者社区外展服务的多专业团队,如强调病症筛查和社区风险管控的早期干预团队(the early intervention teams)、强调药物治疗的临床式个案管理(the clinical case management)团队,以及服务综合性更强的密集型个案管理 (the intensive case management) 团队、主动式社区治疗(the assertive community treatment)团队、优势个案管理(the strengths case management)团队等。个案管理模式的发展促进了整合服务的建设,一方面根据患者在社区生活的综合需求整合服务项目,另一方面为解决服务可及性的问题而调整服务系统。这些策略成为精神障碍患者社区康复整合服务建设的主流逻辑,推动了服务实践进入以人为本阶段,更好地耦合了临床系统内服务供给与患者社区康复需求的关系,但是这种整合服务仍旧沿袭临床实践的逻辑。它的改进源于临床的系统观,因此,只是对临床系统内部多学科和散杂服务的整合,以此应对患者在社区康复的需求,而对患者所在的生活环境以及康复的现实条件缺乏实际干预,并且因为成本日益增加而受到来自医疗和福利体系内部的反对。

20世纪70、80年代,学界提出了社会模式(the social model),表述对“人”这个因素的不同见解,将视角从“临床”转移到“制度”上,认为精神障碍病症的产生和发展与社会环境中不公平的结构性条件紧密相关,提出通过同伴互助开展集体性行动,整合社区资源和社会力量,实现精神障碍患者社会生活的增能。学者基于社会模式对临床实践的过程展开审视,指出其中存在的问题。一是患者难以寻得途径从复杂的服务体系中获得康复所需的必要资源。二是医院使用隔离和控制展开治疗,损害了患者的社会权益,临床服务使其遭受污名化。三是服务的整合只是强调体系化建设,却没有考虑当地的人口和文化特征,导致了财政浪费或者不公正待遇。并强调这些问题的产生是因为社区缺少对精神障碍患者的包容,没有为患者提供选择的机会,因此,要求对社区康复服务以及社区结构性因素开展干预。[8]显然,社会模式在社区现实生活场景中的服务干预和整合上有进步意义。此后,临床与社会模式得到进一步整合,引发了“使用者运动”[9]以及社区工作者模式[10]的兴起。“使用者运动”强调患者自助、互助的增能作用,患者积极融入服务体系,在计划、管理或实施环节整合服务、改进服务。患者既是服务的使用者,也在接受服务之后转变为服务的提供者或是同伴支持者。这有助于患者身份的转型及其优势价值的发展。社区工作者模式则发动社区邻里通过志愿服务的方式建构社区社会支持网络,其在改善患者的情绪、增强患者的心理社会功能方面具有显著效果。这些干预模式扎根在患者的生活场景中,通过整合居民、社区社会组织、社区医疗资源、社会政策等方面的资源来为患者提供服务,使患者的生活康复不再局限于临床的功能训练,而是更加贴近患者在社区的实际生活处境,具有改变现实生活环境的力量。

20世纪90年代,宏观社会工作迅速发展。一方面,社会工作者基于临床实践的整合逻辑,承担临床个案管理员角色,进入精神障碍患者实际的社区生活场景中,保障服务的系统性与连续性,促进社区风险管理与康复服务的协调发展。另一方面,基于丰富的社区为本实践,学界关注患者群体在社区生活环境中的结构制度、文化多样性,强调服务对象和现实处境的双向增能。例如,生活模式(the life model)强调通过关怀生命历程构建自助互助的群体,以此重建患者的社会生活网络。社区为本的参与式研究实践(community-based participatory research),重视精神障碍患者社区服务的实践者与研究者同患者、居民形成伙伴合作关系,在深入生活场景和社区生活环境开展服务的同时,促进社区服务的公平性和文化敏感性服务的整合。[11]这种基于参与式行动研究的实践,不仅对社区中不公平和文化性的因素进行干预,还基于“共同建设、共同学习”的理念,在与患者和居民一起探索社区整合服务发展路径的同时,建构在地知识,通过知识建构与传播影响居民重塑社区公平和正义,推动社区健康公共空间建设。注重“助人自助”、社区为本实践的社会工作者被确认为是个案管理员的最佳人选。 [12]于是,该实践模式的“社会”维度已然不同于传统以临床为导向的生理—心理—社会模式。在社区为本的实践过程中,社区康复的临床要求和社区公共空间建设结合起来,形成了临床—制度整合服务模式。

(二) 我国精神障碍患者社区康复整合服务的演变逻辑

2001年,我国开始加大对精神卫生工作基层防治环节的关注,依据生理—心理—社会的临床实践模式,推动精神卫生基层防治朝“医院—社区—家庭一体化”方向发展。但是,从2004年中央补助地方卫生经费实施的“686项目”到2008年颁布的《全国精神卫生工作体系发展指导纲要(2008—2015年)》不难看出,“管治”是该时期精神卫生工作基层建设的重点,其目的是防范严重精神障碍患者肇事、肇祸风险,将该项工作纳入社区治安防控范围。[13]

随着《精神卫生法》的颁布、健康中国行动的提出,以及“创新社会治理”愈加强调基层治理和民生保障的共建共治共享,精神障碍患者社区康复整合服务在管理机制和服务实践方面加快发展步伐,其发展大致可分为三个阶段。第一阶段,探索基层精神卫生综合服务机制。2015年颁布的《关于开展全国精神卫生综合管理试点工作的通知》提出,建立病院救治与社区服务相互衔接的综合管理试点。[14]2016年颁布的《关于加强心理健康服务的指导意见》具体指明,在全国各地市组建由各级综合治理、卫生健康、公安、司法、民政、残联等单位联动而成的精神卫生综合管理小组,负责社区康复的病症管控与社会救助的工作。这为精神障碍患者跨部门、多学科的社区康复实践提供了机制保障。[15]第二阶段,加快精神障碍患者社区康复整合服务的社会化建设。“社会化”有两层含义。一是强调社会治安风险的预防,2018年我国卫生健康委等十部门联合发布《全国社会心理服务体系建设试点工作方案》,提出从社会治理的高度推动全国社会心理服务建设[2],意在将治理下移至基层,将应对社会矛盾和治安问题的传统“管控视角”转变为“预防视角”。[16]二是推动社区康复服务社会化发展,社会工作者作为专业社会支持力量加入到社区康复队伍中,通过整合社区、社会组织、志愿者等社会资源,为社区康复服务链接慈善支持、公益互助资源。[2]第三阶段,推进社区康复服务的系统性整合。2022年颁发的《“十四五”国民健康规划》要求在全国范围推广基层精神卫生综合管理机制,完善患者多渠道管理服务,做好救治救助综合保障,以此建立精神卫生医疗机构、社区康复机构、社会组织、家庭有效衔接的精神障碍患者社区康复整合服务模式。[17]由此可见,强调风险管控与生活康复服务并重、融合,推动服务社会化,加强服务在患者社区生活场景中的系统性和连续性,是精神障碍患者社区康复整合服务的建设目标。[18]

根据服务场景可将精神障碍患者社区康复整合服务分为机构式服务和外展式服务。机构式服务的提供方包括日间医院和日间中心、过渡性康复居所或中途宿舍,以及工疗站、社区康复站等,主要由卫生健康、民政或残联在街道社区层面组织建设,以上海[19]、湖南[20]、江苏[21]、四川[22]等地的实践为典型,通常会配备专门的医生、护士和社会工作者,提供药物治疗、日常看护、心理社会功能康复训练、临时居所等服务。比较特别的是,有学者认为会所也是机构式服务的提供方,因其在社区有固定的活动中心。但有别于前述的机构式服务,患者以会员而非患者的身份在会所任职,组建患者平等互助团体。该服务更加强调患者的心理社会功能康复[23],以昆明、上海和长沙等地的实践为典型,通常由民政或残联部门通过购买社会工作服务来开展实践。[24-26]外展式服务则主要是由区级医院或基层精神卫生中心作为服务提供方,整合自身或者辖区内的康复资源,组建多专业的访视团队,主动进入患者在社区的日常生活场景中,提供药物治疗、家庭和社会支持等综合服务,因而也被称为“主动式社区治疗”。外展式服务由于依赖卫生健康系统内的资源整合,并需要进入患者生活场景中开展密集式服务,对医院配备的人力、物力资源要求较高,其成本费用也较高,能够提供此类服务的地区相对较少,以上海[27]和深圳[28]的实践为典型。

机构式服务和外展式服务都依照生理—心理—社会的临床实践模式,尽可能地整合患者社区生活各个层面的需求(药物治疗、复诊检查、社交娱乐、就业技能、过渡性住房等),但是二者对“社会”的理解显然不同。外展式服务更加注重社区场景的“社会性”,关照患者日常生活所在的任何场景,包括工作、兴趣、社交、家庭生活等。机构式服务则很少进入患者实际生活的家庭、社区、工作单位等场景开展服务,其所关注的“社会性”更接近于心理社会功能的定位。[28]由于对患者社区生活场景的干预并不深入,机构式服务一方面未能挖掘和改善患者病症不稳定的生活动因,对患者生活康复的支持局限于机构范围之内,缺乏改变患者现实生活环境的力量;另一方面,其对患者的风险识别、危机干预的精准性和及时性显得不足,难以从源头处理问题来实现预防目标。需要注意的是,两类服务都局限于临床实践,不触及对社区资源的整合和结构性条件的改善,患者并不能得到邻里、志愿者、社区自组织等社区力量的支持。因此,康复服务的综合性越强,成本就越高,患者在社区正常生活的权利未能得到保障。由于缺少社区宣传和互助引导,患者面临居委会泄露隐私信息、居民歧视等问题,难以从源头治理风险和矛盾,不符合“源头预防”的整合服务目标。

从风险管控与生活康复服务的融合来说,精神卫生综合管理和服务的实施来自跨部门、多学科之间的联动,其融合实践具有结构性特征,已经嵌入到基层社区各部门的工作中,必须放到医院、社区机构、社区自然生活场景之间的转换环节去考察。随着社区服务水平的提高,精神障碍患者社区康复整合服务的发展必须在深入分析服务场景切换、社区的社会结构条件、“社会化”服务条件的基础上,思考跨部门管控和服务的融合实践,以此构建具有系统性和连续性的整合服务发展路径。因此,在基层社会治理中的精神障碍患者社区康复整合服务实践,其整合逻辑需要从生理—心理—社会模式向临床—制度模式转变。

值得注意的是,我国2009年颁布的《重性精神疾病管理治疗工作规范》就指明了个案管理员的风险管控任务,要求在开展个案管理计划、促进患者的治疗和康复时,做好病症危险性等级评估、有针对性地开展随访服务、及时报告和处置危重情况。[29]这是依据临床—制度整合逻辑,通过个案管理模式推动精神障碍患者社区康复整合服务发展的初步尝试。不过此时个案管理员基本由地方精神卫生中心或精神疾病医院的专职人员承担,更多以风险管控为工作目标,他们以医院或者康复机构为中心,随访主要是为了明确精神障碍患者的病症近况,以便为其提供院舍内服务。该模式由于缺少社区社会力量的参与,难以获得患者所在社区生活场景内的社会支持。[30]2012—2015年,基层社区风险管控应急网和基层精神卫生综合管理小组的建设,为个案管理服务奠定了制度基础。2015年6月,社会工作者被纳入“精神卫生专业队伍”,以此加强社区服务建设。[13]2018年,《全国社会心理服务体系建设试点工作方案》明确了个案管理团队的具体构成,提出对病情不稳定的患者,要建立由村(社区)两委成员、网格员、医生、民警、民政专职干部、助残员、志愿者等组成的个案管理团队[2],夯实精神障碍患者在社区生活环境中的现实支持。2022年,国家四个部委进一步提出开展“精康融合行动”,强调精神卫生防治专职社会工作者(以下简称“精防社工”)在畅通治疗与康复双向转介行动中的作用,期望通过“五社联动”实践推动精神障碍患者医院治疗与社区康复的有效衔接。[18]

在深化基层社会治理建设阶段,精神障碍患者社区康复整合服务愈加注重风险管控与生活康复服务的融合,但仍然存在诸多问题。笔者拟通过对深圳市南山区社区精神卫生防治项目展开参与式行动研究,探寻精神障碍患者社区康复整合服务的发展路径。

三、研究设计为深入了解精神障碍患者社区康复整合服务政策执行与服务实践的现状,笔者从2018年11月开始,跟进由深圳市南山区精神卫生中心组织的“五位一体”社区精神卫生防治项目(“五位一体”,即由街道社区的综合治理、公安、卫生健康、民政、残联等部门建构起来的基层精神卫生综合管理小组)。选择该项目作为研究对象的原因有三点。第一,该项目单位是区级精神卫生中心,自2012年起该中心就在精神卫生防治工作中引入社会工作,在我国率先实施个案管理服务,推进精神障碍患者社区康复。[31]第二,在2018年全国社会心理服务体系建设启动后,深圳市成为第一批国家级试点城市[32],该项目的“五位一体”社区精神卫生防治工作实践是深圳市社会心理服务体系建设的重要组成部分,已成为国家级典型示范。[33]第三,该项目自2018年11月起培育了40名精防社工,他们被分派到深圳市南山区A、B、C三个片区的社区康复服务中心(以下简称“社康中心”),协助医生开展精神卫生防治工作。精防社工从原先以区级医院为中心提供外展服务,转换成依托街道社康中心在社区提供外展服务,以此落实社会治理资源下移至基层的工作要求,扎根到患者的社区生活场景中,探寻风险管控与生活康复服务的系统性与连续性整合路径。这种把精防社工纳入基层社区与精神卫生综合管理小组,开展风险管控与生活康复服务的模式取得了一定成效,但是也存在许多问题,值得深入研究与探讨。

笔者针对该项目开展参与式行动研究(Participatory Action Research)。[34]该研究范式反对实证主义研究脱离研究对象所处生活场景的行为,[35]强调通过参与式行动研究开展社会实践,是一种具有批判性的社会工作实践方式。在这种研究范式下,笔者不是该服务实践的旁观者,而是作为实践的参与者深入其中展开研究。一方面,笔者作为“区级卫生健康—基层社区康复”团队中的一员嵌入到基层精神卫生综合管理工作中,以批判的眼光审视项目服务实践过程,反思项目管理和服务的结构性条件,以此推动精神障碍患者社区康复整合服务的发展与改进。另一方面,笔者关注变动的服务情境,在开放、自然的社区生活场景中与精防社工展开密切合作,从中审视精神障碍患者的处境和需求,探寻其社区康复整合服务的发展路径,推进服务实践的改善。[36]

本研究分为两个阶段。第一个阶段,在2018年11月至2020年1月社会心理服务项目建设的初期,笔者每两个月定期与该项目的精神科医生、精防社工负责人一起分片区走访上述40名精防社工,考察项目建设中存在的问题与困难,磋商重点案例和总结有效经验(访谈资料编码为D1/D2/D3/D4/D5/D6-A/B/C)。第二个阶段,自2020年1月项目服务模式基本稳定后,笔者每年开展一次半结构式访谈,再次走访上述40名精防社工,收集资料,持续跟进工作情况(访谈资料编码为R1/R2/R3/R4)。此外,还对深圳市南山区、龙岗区和盐田区精神卫生防治社会工作项目的负责人展开半结构式访谈,以便分析精神障碍患者社区康复整合服务的实践情况(访谈资料编码为S1/S2/S3)。

四、研究发现在精神障碍患者的社区生活场景中开展整合服务,实现病院治疗与社区服务的无缝衔接,其核心就是处理好患者风险管控和生活康复这两个环节。[13]即当患者发病尤其是出现肇事、肇祸风险时,如何在第一时间、第一现场处置危机,送治患者;当患者病症稳定时,如何及时跟进患者情况,做好生活康复服务,减少患者疾病复发的风险。深圳市南山区的“五位一体”社区精神卫生防治(以下简称“精防”)工作就是从风险管控、人文关怀、生活康复等方面,推动精神障碍患者社区康复整合服务发展。

(一) 风险管控

患者发病时可能在毫无自知力的情况下,出现伤己或伤人等肇事、肇祸行为,因此,有效进行风险管控的危机处置就成为该群体在社区进行康复的前提。

深圳市南山区自2017年开始建立由民警牵头,社区工作站精防专职干部、社康中心精防医生、民政专职干部及患者家属配合的社区精神障碍患者“五位一体”帮扶小组。它是保障患者在第一时间得到医治和保证公共安全的联动措施。(R2)

为响应全国精神卫生综合管理试点工作的要求,深圳市南山区以“五位一体”帮扶小组形式建立起基层综合管理联动网络。

如果发现患者发病且有肇事、肇祸的情况,应当尽快劝导家属送患者到医院进行住院治疗,或者直接联系“五位一体”小组到现场处理,按照要求他们必须在第一时间赶到现场。如果家属没有到场,而患者的确有伤己或伤人情况,民警可以依照法律程序强制送患者到医院治疗。(D3-C)

在开展风险管控和处理危机事件时,“五位一体”小组有明确的分工和职能定位。社区精防医生是现场评估诊断患者病症情况的第一人,片区民警拥有最后强制送治的权力,社区精防专职干部和民政专职干部则能够协助申请患者送治后的住院补助等。而精神疾病医院不仅是医治患者病症的场所,也是预防患者危害公共安全的保障设施。

精神疾病医院有专业的医疗服务团队,能够保证患者的病情得到快速有效控制。另外,由于它是封闭场所,患者与外界隔离的环境能够保证家属和社会的安全。(R1)

为了在第一时间、第一现场精准开展危机处置,日常及时更新患者服药依从、家庭照护、居住地址等信息成为一项必要工作。尤其是对于风险等级高、康复不主动的严重精神障碍患者来说,他们发病和肇事、肇祸的潜在风险高,需要密切跟进其情况。在深圳市南山区的项目中,精防社工作为社康中心精防医生的助手承担了日常访视的主要工作。

(二) 人文关怀

进入到患者的日常生活中开展摸查评估并不是一件简单的事情。这不仅是因为入户访视存在安全风险,还因为其在组织机制上缺乏协调性而面临一些挑战。

入户访视前有许多患者的病症情况我们并不知道。为了保证入户访视的安全性,这种情况一般不能只是精防社工自己上门,最好联系民警或者社区专职干部一起上门。(D1-A)

有位严重精神障碍患者的信息存在缺漏,我到“五位一体”小组微信工作群里询问,却一直没有下文,后来我就直接给患者家属拨打电话,了解情况。没想到过了几天,居委会指责我擅自给患者家属打电话,导致家属产生患者信息遭到泄露的质疑,很抗拒居委会的电话访问,之后患者家属还投诉了居委会。(D2-A)

由于“五位一体”小组的组织设计只针对风险管控,规定了患者病发时小组如何联动,却没有说明在患者平时生活中小组如何联动,导致精防社工在开展日常访视时,“五位一体”小组的联动频繁出现困难。

此外,一味强调风险管控也可能出现过度使用权力的问题。这非但不利于患者的生活康复,还可能导致后续的风险管控出现困难。过分依赖行政力量进行风险管控,不提供必要的人文关怀,会导致“五位一体”小组成员难以与患者及其家属建立信任合作关系。

有社区碰到高风险、非户籍的严重精神障碍患者,就会想办法让患者搬离所在社区。(D4-A/S2)

不少精神障碍患者的家属表示,不愿意接受以风险管控为名义的监护补助。(D4-B)

笔者在与精防社工多次讨论和尝试后发现,开展入户访视需要与风险管控结合起来,这样才能改进“五位一体”小组的组织运行机制。否则,如果仅仅是为了访视而访视,就会出现小组成员之间相互推诿,甚至拒绝配合的现象。

社区已经接到入户访视的任务要求,在上门前我求助过社区网格员和社区工作站,第一位患者的入户访视就是社区工作站的工作人员带我上门的。后来我碰到一个信息不全、无法联系的患者,希望他们再帮忙查找,他们以工作很忙为托词推诿。民警比较愿意配合,因为管理这些高风险病人是他们的工作职责。(D3-B)

从管理的角度来看,精防社工将入户访视与风险管控的要求结合起来,不仅可行而且能够使管理更高效。在患者回归社区生活后,不同部门承担了不同台账的维护工作,需要更新的信息内容虽然存在重合,但是不同部门之间却缺乏工作流程的整合,需要各自通过电话联系患者家属来获得信息。

患者出院后一回家,家属就接到一系列电话,民警、居委会、社康中心分别打一次。患者家属反映,感觉就像被“监控”了一样,没有隐私,也得不到尊重。(D3-A)。

精防社工作为精防医生助手开展工作,侧重于针对精神障碍患者的病症治疗做评估,其入户访视的密集程度以及信息获取的详细程度较高。在精防社工与“五位一体”小组的其他成员熟络之后,会在入户访视中同时了解其他部门需要的信息,并把这些信息和患者的一些特殊情况及时告知其他成员,减少他们电话联络的压力。精防社工在协助精防医生承担卫生健康部门工作的同时,也提升了“五位一体”小组各部门之间管理与服务的协调性。因此,精防社工逐渐在“五位一体”小组联动中获得认可。

而从康复的角度来说,由于精防社工更注重开展人文关怀服务,能够较好地与患者及其家属建立合作关系。在初步建立关系时,精防社工展示自己提供服务的意愿并自然地了解患者的相关信息。此外,为增加访视的成功性,顺利建立起合作信任关系,初次面访不一定要在患者家里展开。

给患者打电话时,不一定要说自己是精防社工,因为他们可能不知道精防社工是干什么的。可以说自己是社康中心的医生助理,表明自己的工作主要是回访出院后的患者以及了解其是否符合相关补助政策的要求。除了要核对患者的最新信息,还要争取与患者及其家属见面,以便核实患者的精神状况。(D3-B)

当上级下达访视任务后,社康中心的主任和精防医生为了更有效地争取患者及其家属的合作,一般会由社康中心为患者提供免费体检,借此增加与患者当面接触的机会。(D3-A)

对患者的人文关怀通常包括协助申请政策补助、提供免费体检和伴手礼,甚至是节日问候等。这使得入户访视及信息维护更加贴合日常生活场景,更加自然。通过精防社工提供及时的人文关怀,能将风险管控的要求嵌入对患者的日常访视中,并为下一步开展患者的生活康复服务建立基础。

(三) 生活康复

精防社工为精神障碍患者提供人文关怀,只是将风险管控延伸到患者日常生活中预防风险的一种手段,社区康复整合服务更为重要的目标还是帮助患者在社区生活场景中重建现实支持,促进其社区适应和关系融入。2022年,《关于开展“精康融合行动”的通知》提出为患者提供社区融入服务,推动其参加社区活动,构建社区关系网络等要求。[18]要完成这些工作离不开精防社工在跨部门、多学科服务之间的沟通与协调。

既不同于其他行政职能部门的工作人员以管理为目标,又不同于社区社康医生从医学治疗视角开展工作,精防社工站处于患者康复的立场,侧重于从优势视角提升患者自身能力,改善环境支持。这种实践方式在一定程度上提升了服务整合效果,其首先体现在对社区康复服务的公平性和可及性的重塑上。

有一位患者出院后回到公司上班,但是我们一直找不到家属信息。民警为了管好病人,想找公司老板协助。我认为这样会泄露患者的隐私,公司一旦知晓其病症很可能会辞退患者,那么其出现经济问题和心理压力的可能性就会很大。在没有监护人的情况下,患者就会处在风险边缘。后来在我的坚持下,才在G省的系统里找到了家属信息,进行了服务对接。(S2)

有一位患者病情相对稳定,他小本经营一家服装店。有一次他店门口存放的几箱衣服不见了,在内心十分着急的情况下,他向精防社工求助,说因为自己语无伦次,所以邻居和物业都不太乐意帮忙,而求助民警还没得到回复。(D5-A)

精防社工了解到因为患者还未成年,所以家属不希望为患者办残疾证,担心他日后遭受歧视。但是患者家庭经济困难,不申请残疾补助,就难以负担药物开销。精防社工一边向残联和民政部门了解补助政策,一边劝解家属,希望家属能够更客观地看待为患者申请残疾证的问题。(S1)

显然,如果精防社工不进入患者及其家属的日常生活中,就很难理解他们对服务和政策的看法,而由他们自己去了解相关补助政策、申请补助也存在难度,这些都会直接或间接地影响服务的公平性和可及性。

其次,在保证服务的持续性方面,精防社工深入患者的现实生活,能够及时了解患者的需求,并在第一时间协调多学科的服务和跨部门的支持。

患者用药后容易犯困,多次因工作时间打瞌睡而被辞退。最近好不容易找到一份车库保安的工作,家属担心他再次犯困而受到打击,不愿意配合服药,于是向精防社工求助。精防社工将患者的情况报备给精防医生,并协调医院精神科医生会诊指导来调整用药方案。尽管药物调整后,患者仍旧感到困倦,但是精防社工偶尔会到岗位上探访患者或者给患者打电话,通过跳操、聊天等办法帮助患者缓解倦意。患者表示因为感受到精防社工的鼓励和支持,愿意配合治疗,积极应对困难。(S1)

由此可见,精防社工通过访视精准把握患者的需求并及时协调服务资源,社区康复服务的持续性和个性化在此过程中得到提升。

最后,精防社工如果把患者的需求与社区内其他社会工作项目的资源链接起来,做好服务整合,那么由社区居民互助构成的社会支持网络也能够成为患者社区康复服务的资源。

我驻点在街道综合治理岗负责协调工作,其他社会工作者驻点在社区居委会综合治理岗负责相关工作。他们比较熟悉居民的日常生活,如果社区中有疑似发病的情况,他们能够从街坊邻居那里收到讯息。(S2)

我们和精防医生商量,准备在社区健康讲座中加入精神疾病预防和治疗的宣讲内容。这对拓宽居民的认知、提高精神疾病的筛查效率有帮助。(D4-C)

我能够从辖区的其他社会工作者那里获取一些社区活动的资源,提供给患者。我在活动前做入户访视,以便适当地为情况比较稳定的患者提供一些简单的社区交际活动。这既有利于了解患者最近的情况,又有利于其心理社会功能的康复。(S3)

一方面,精防社工整合社区资源,开展精神心理卫生宣传活动,既有助于居民了解精神病症,消除对其的污名化,保障患者在社区生活的公正待遇,也能够结合社区居民互助的基础,推进精神障碍患者的早期筛查与风险管控。另一方面,患者的社区康复服务资源不再局限于医院药物救治、残联机构康复、民政社会救济,而是有了社区生活场景中的社会支持。这些社会支持资源就近可及,患者的心理社会功能康复不再局限于机构内,而是将康复训练延伸到实实在在的社区生活场景中,呈现为一种社区为本的生活康复方式,缓解了患者生活康复费用日益增加的难题。

五、研究讨论值得注意的是,2023年我国开始在全国范围内开展精防社工的培育工作,并实施精防社工个案管理员制度,推动精神障碍患者社区康复整合服务发展。而随着基层治理制度建设的加强和社区服务体系的发展,精防社工通过基层社工站建设、政府购买社会服务进入到精神障碍患者社区康复整合服务的制度建设和临床实践当中,我国在精神卫生防治工作上迈开临床—制度整合的步伐。一方面,精防社工的工作推动了社区公共空间建设,促进了基层居民自治和社区事务的多主体协商;另一方面,精防社工提供了专业的社会工作服务,促进了特殊群体照护、居民互助和社区福祉建设,为精神障碍患者社区康复的临床—制度整合奠定了基础。城乡社区一直以来是基层民生保障与制度建设的基础场景,呈现为“一体两面”的属性。[37]因此,精防社工作为精神障碍患者社区康复整合服务的个案管理员,在开展临床—制度整合的个案管理时,应注意基层服务体系的系统整合、社区公共安全治理与以人为本服务的整合,以促进临床实践与制度建设之间的协调发展。

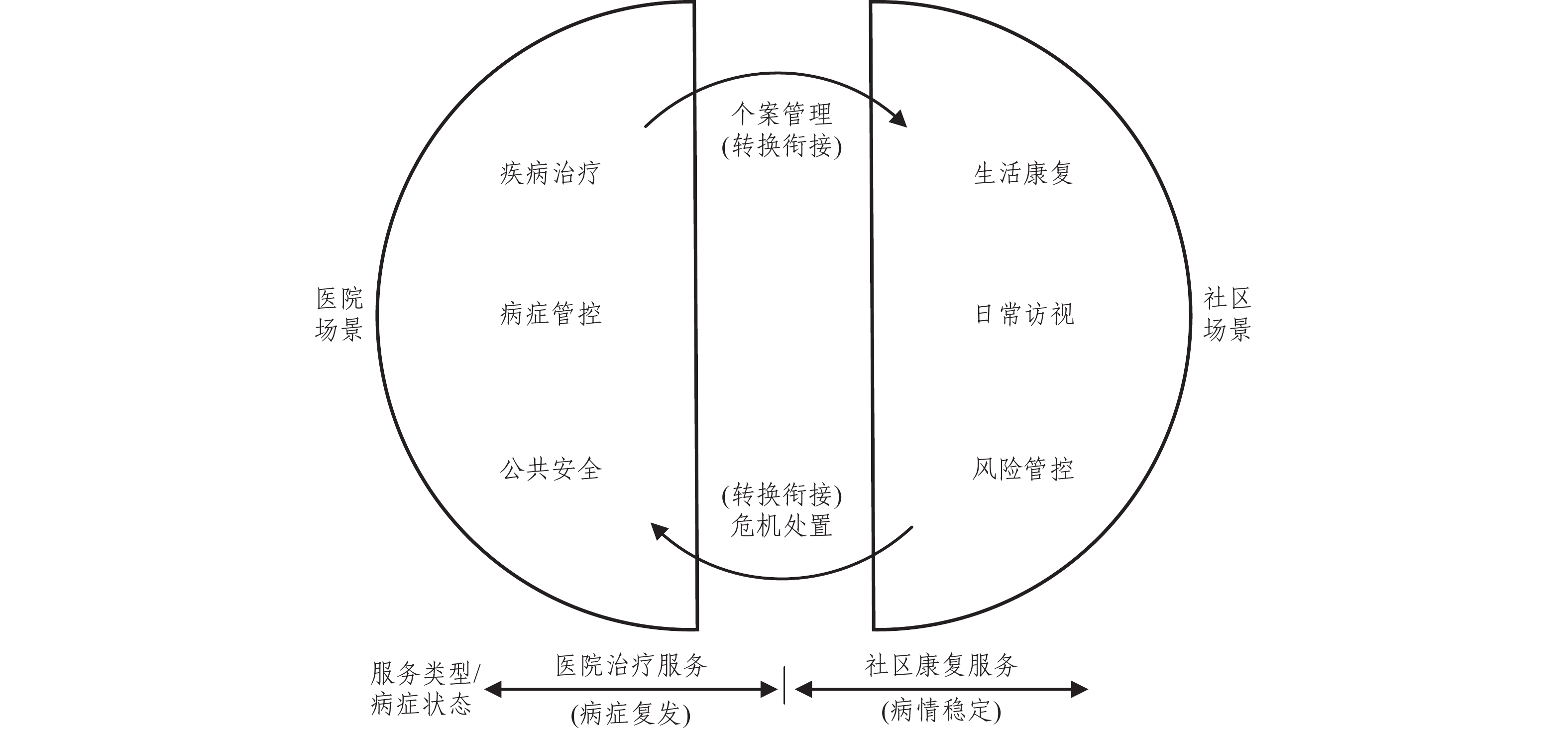

由深圳市南山区的实践可知,推动精神障碍患者社区康复整合服务发展的关键是处理好患者发病时的风险管控和日常生活康复的关系。医院场景着重于病症治疗,保障患者及院区安全。当患者回到社区生活后,如果继续沿用医院治疗的视角,把风险管控放在第一位,很容易遭到患者及其家属的抗拒。这不仅影响患者接受社区康复服务的公平性和可及性,也难以把风险管控延伸到风险预防环节,不符合整合服务发展的目标。因此,推动精神障碍患者社区康复整合服务的发展,不能仅仅根据生理—心理—社会模式的临床实践要求来整合社区资源以提供服务。为了预防风险,需要落实风险管控目标,保证服务的公平性和可及性,提高服务的系统性和连续性,还需要推动社区组织、社区文化、社区服务体系的制度创新。因此,本研究基于深圳市南山区社区精神卫生防治项目的参与式行动研究,重新审视传统生理—心理—社会模式的整合视角,根据临床—制度整合的要求,提出精神障碍患者社区康复整合服务的发展路径(见图1)。

|

图 1 精神障碍患者社区康复整合服务的发展路径 |

首先,提高精神障碍患者社区康复整合服务的系统性和连续性,需要将精防社工嵌入到基层服务系统的制度当中。随着我国社会保障体系从单位制转向街居制,原来由单位承包的各项保障性服务分散到卫生健康、残联、民政等多个政府职能部门。这些部门在基层街道、社区设置相应的岗位,分别承担各自的保障建设任务,提供了众多临床康复的服务资源,如残疾康复中心、基层卫生中心、特殊人群照护的社会服务项目等。但是,为保证这些临床服务的系统性和连续性,必然需要实现跨部门服务的整合。前文已经说明“五位一体”小组在日常管理的工作流程上迫切需要调整,以促进病症治疗和社区康复的融合发展。因此,在基层精神卫生综合管理部门设置精防社工岗位,有助于卫生健康部门与民政部门在基层社区开展的特殊人群服务、公共空间建设项目中形成联动,从制度上协调工作流程,实现基层社区服务项目的整合,提升临床服务的可持续性,帮助患者重建社区社会支持。由此可见,精防社工嵌入基层精神卫生管理与服务的制度当中,促进了临床康复资源的整合,而其通过外展式个案管理的临床服务又提升了制度内跨部门流程的衔续性。这种整合方式呈现出临床—制度的整合逻辑,区别于康复“临床性”或者管理“制度性”的单边逻辑,着重凸显“制度性嵌入”和“外展式个案管理”对服务整合的现实意义。

其次,根据以人为本和公共安全的双重要求,推动康复整合服务扎根于社区生活场景,实现社会化发展。迈入“十四五”后,我国愈加强调建设“人人有责,人人尽责,人人共享”的基层治理共同体,在基层社会展开纵向制度建设与横向多主体联动的探索。因此,临床—制度的协调整合势在必行,这意味着精神障碍患者社区康复整合服务所涉及的公共安全治理与社区以人为本服务必然要结合起来,整合社区力量来建设更加公平、安全、以人为本的社区公共空间。2021年7月,为深化基层社会治理建设,我国开始在全国范围推行“五社联动”机制,将社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源联动起来,拓展社会资源,推进社区服务精细化发展。 [38]社会工作者通过“五社联动”促进社区公共空间建设,进一步整合社区生活场景中的资源,为患者生活康复提供社会支持,为危机干预铺设社区紧急支持网络。值得注意的是,这种社区社会工作具有临床实践的特征,强调在社区生活场景而非机构场景中开展临床康复实践。比如,将精神疾病识别筛查和危机预防纳入社区健康宣讲,提升社区居民的精神卫生意识,减少污名、增进共情;推动社区精神卫生防治的公共空间建设,提高病症的早期筛查效率和增强病发的危机联动能力;建立患者生活康复的社区志愿帮扶,增强社区日常支持。[39]因此,精神障碍患者社区康复服务的整合能将风险管控、生活康复的要求同社区公共空间建设的结构性优化结合起来,扎根于患者所在的社区生活环境,因地制宜地重塑社区支持条件,落实临床实践的个性化和精细化要求,缓解康复服务资源不足的难题,提高社区生活互助的水平。由此可见,这种精防社工个案管理模式有别于传统临床导向的整合逻辑,强调优化制度结构来促进临床服务的社会化和个性化发展。

综上所述,在基层社会治理阶段,需要根据以人为本和公共安全的双重要求,按照临床—制度整合逻辑,推动精神障碍患者社区康复整合服务发展。这种整合服务逻辑有别于传统临床导向的生理—心理—社会模式,更加强调“社会”维度。精防社工作为精防医生的助手,担任精神障碍患者个案管理员,负责患者社区日常生活的访视,与患者及其家属建立合作关系,协调服务机制,提供人文关怀,在患者的风险管控与生活康复之间搭建起桥梁。精防社工平时通过整合社区资源重塑患者生活康复的社区支持,而一旦患者病情复发,其就在第一时间联动“五位一体”小组及时处理风险,实现医院病症治疗与社区生活康复的无缝对接。为此,精神障碍社区康复服务的整合需要注意两个方面。一是注重精防社工在基层精神卫生防治体系中的“制度性嵌入”,通过开展外展式的个案管理工作,协调管理机制的流程、联通跨部门康复资源,提升临床康复服务的系统性和可及性。二是通过“五社联动”推进社区公共空间建设,整合社区社会力量和社会组织资源,重塑患者生活康复的社区支持,以及提升社区病症早期筛查和危机干预的支持网络。总之,这种精神障碍社区康复整合服务不同于传统临床导向的生理—心理—社会整合逻辑,而是将临床—制度整合起来,更加强调“社会”这一维度,以此回应基层社会治理的以人为本服务和公共安全要求。这有助于推进精神障碍患者社区康复整合服务的精细化发展和社区公共安全空间建设。

| [1] |

国务院办公厅. 关于转发卫生计生委等部门全国精神卫生工作规划(2015—2020年)的通知[EB/OL]. [2023-08-10]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2883226.htm.

|

| [2] |

国家卫健委疾病预防控制局. 关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知[EB/OL]. [2023-08-10]. http://www.nhc.gov.cn/jkj/s5888/201812/f305fa5ec9794621882b8bebf1090ad9.shtml.

|

| [3] |

童敏, 许嘉祥. 基层协同治理公共空间: 严重精神障碍社会心理服务体系建设[J]. 社区心理学研究, 2022(1): 97-115. |

| [4] |

MCLAREN N. A critical review of the biopsychosocial model[J]. Australian & New Zealand journal of psychiatry, 1998, 32(1): 86-92. |

| [5] |

ÁLVAREZ A S, PAGANI M, MEUCCI P. The clinical application of the biopsychosocial model in mental health a research critique[J]. American journal of physical medicine & rehabilitation, 2012(2): 173-180. |

| [6] |

SEGAL S. Community mental health: a reorientation of mental health services[M]// GILBERT N, SPECHT H. Handbook of the social services. New York: Prentice Hall, Inc. , 1981: 168-190.

|

| [7] |

GUTTMACHER S, VANA P K, RUIZ-JANECKO Y. Community-based health interventions [M]. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2010: 6.

|

| [8] |

BURCHARDT T. Capabilities and disability: the capabilities framework and the social model of disability[J]. Disability & society, 2004, 19(7): 735-751. |

| [9] |

CORRIGAN P W, MUESER K T, BOND G R, et al. Principles and practice of psychiatric rehabilitation: an empirical approach[M]. New York: The Guilford Press, 2008: 48.

|

| [10] |

NEAL B B, JACQUELINE P. Community support and rehabilitation of the mentally disabled in the United States[J]. International journal of mental health, 1986, 15(4): 16-25. DOI:10.1080/00207411.1986.11449040 |

| [11] |

ISRAEL B A, ENG E. Methods in community-based participatory research for health[M]. San Francisco: Jossey-Bass, 2005: 1-3.

|

| [12] |

GISE L H, CROCKER B. The present and future of community psychiatry: an introduction[M]// MCQUISTION H L, SOWERS W E, RANZ J M, et al. Handbook of community psychiatry. London: Springer, 2012: 242.

|

| [13] |

童敏, 许嘉祥. 中国大陆精神卫生政策的演变与发展[J]. China journal of social work, 2020(3): 207-212. |

| [14] |

国家卫健委疾病预防控制局. 全国精神卫生综合管理试点工作于2015年6月正式启动. [EB/OL]. [2023-08-10]. http://www.nhfpc.gov.cn/wgq/gzhy1/201506/168e45098a03439eb0f6d397690c6cdf.shtml.

|

| [15] |

22部门印发《关于加强心理健康服务的指导意见》[EB/OL]. (2017-01-24). https://www.gov.cn/xinwen/2017-01/24/content_5162861.htm#1.

|

| [16] |

乔志宏. 我国社会心理服务体系建设面临的困难与挑战[J]. 心理学通讯, 2019(1): 17-21. |

| [17] |

国务院办公厅. 关于印发“十四五”国民健康规划的通知[EB/OL]. (2022-05-20). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-05/20/content_5691424.htm.

|

| [18] |

民政部, 财政部, 卫健委, 等. 关于开展“精康融合行动”的通知[EB/OL]. (2023-01-04). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/04/content_5734958.htm.

|

| [19] |

唐文忠, 袁伊春. 精神分裂症的日间康复与7年随访[J]. 现代康复, 2000(4): 552-553. |

| [20] |

湖南省民政厅. 全力构建社区精神康复的湖南模式[J]. 社会福利, 2019(10): 12-13. |

| [21] |

芮静珈. 江苏苏州市: “四个实现”打造精神障碍社区康复服务升级版[J]. 社会福利, 2021(5): 49. |

| [22] |

梁雨, 冯琬婷, 李慧, 等. 四川省严重精神障碍“医院—社区一体化服务模式”推行的阻碍因素研究——基于扎根理论的探索[J]. 现代预防医学, 2022(24): 4462-4466, 4523. |

| [23] |

PRATT C W, GILL K J, BARRETT N M, et al. Psychiatric rehabilitation [M]. 3rd ed. London: Academic Press of Elsevier Inc. , 2014: 216-218.

|

| [24] |

高万红, 穆静. 会所模式在精神障碍者社区康复中的应用研究——以昆明T会所为个案[M]// 王思斌. 中国社会工作研究(第13辑). 北京: 社会科学文献出版社, 2016: 41-67.

|

| [25] |

杨锃, 陈婷婷. 多重制度逻辑下的社区精神康复机构研究——兼论本土精神卫生公共性建设的可能路径[J]. 社会科学战线, 2017(3): 204-212. |

| [26] |

陈昌佳. 坚持多措并举, 打造会所模式——构建具有长沙特色的社区精神康复联盟[J]. 中国民政, 2018(1): 35. |

| [27] |

周轶卿, 卓恺明, 周国权. 主动式社区治疗模式对社区精神分裂症患者的疗效[J]. 临床精神医学杂志, 2023(1): 55-58. |

| [28] |

童敏, 骆成俊, 赵艳军. 长期陪伴服务: 社会工作专业服务的批判与反思[J]. 浙江工商大学学报, 2017(4): 124-131. |

| [29] |

国家卫生健康委疾病预防控制局. 重性精神疾病管理治疗工作规范[EB/OL]. [2023-08-10]. http://www.nhc.gov.cn/jkj/s5888/200911/a5adc74527324f1c9e5cc7beba9c1392.shtml.

|

| [30] |

黄永梅, 梁润娣, 柯咏坚, 等. 社会工作介入重性精神病个案管理的效果研究[J]. 中国全科医学, 2016(16): 1876-1878. |

| [31] |

马剑平, 范北方. 严重精神障碍患者社区康复服务指南——深圳市南山区主动式社区治疗的本土实践[M]. 北京: 中国社会出版社, 2018: 16.

|

| [32] |

广东省人民政府. 广东省卫生健康委等10部门转发关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知[EB/OL]. [2023-08-10]. http://www.gd.gov.cn/zwgk/zdlyxxgkzl/ylws/content/post_2120236.html.

|

| [33] |

国家心理健康和精神卫生防治中心. 关于全国社会心理服务体系建设典型案例征集活动评选结果的公示[EB/OL]. [2023-08-10]. https://ncmhc.org.cn/channel/newsinfo/7036.

|

| [34] |

FOUCHE C . Practice research partnerships in social work: making a difference[M]. Chicago: Policy Press, 2015: 13.

|

| [35] |

FOOK J. Critical social work: the current issues[J]. Qualitative social work, 2003, 2(2): 123-130. DOI:10.1177/1473325003002002001 |

| [36] |

HEALY K. Social work practices[M]. London: Sage, 2000: 3.

|

| [37] |

李友梅, 相凤. 我国社会治理共同体建设的实践意义与理论思考[J]. 江苏行政学院学报, 2020(3): 51-60. |

| [38] |

中共中央, 国务院. 关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见[EB/OL]. (2021-07-11). http://www.gov.cn/zhengce/2021-07/11/content_5624201.htm.

|

| [39] |

王璐, 李滨. 中国精神健康社会工作实务体系的研究现状与发展[J]. 重庆工商大学学报(社会科学版), 2022(4): 38-50. |

2024, Vol. 24

2024, Vol. 24