社会工作具有服务社会弱势群体、促进社会公平正义和提高社会福利水平的重要作用,日益受到政府的重视。2023年3月16日,中共中央、国务院印发的《党和国家机构改革方案》宣布组建中央社会工作部,指导社会工作人才队伍建设。该方案的发布标志着我国社会工作发展进入新阶段。民政部以及国家发展和改革委员会联合印发的《“十四五”民政事业发展规划》49次提到社会工作。根据规划预计,到2025年,中国社会工作专业人才总量达到200万人。[1]《2021年民政事业发展统计公报》显示,2021年,全国共有5.3万人通过助理社会工作师考试,1.6万人通过社会工作师考试。截至2021年底,全国持证社会工作者共计73.7万人,其中助理社会工作师有55.9万人,社会工作师有17.7万人。[2]我国每年培养的专业社会工作人才约为1万人,而这远不能满足社会的实际需要。[3]研究表明,中国社会工作者经历了创纪录的高倦怠率和高离职率。[4]因此社会工作者的高离职率一直是中国社会工作发展面临的严峻挑战。对于社会工作而言,较高的离职率会造成人才流失,并且对于整个行业的声誉也将产生不利影响,会降低行业的吸引力,不利于行业的持续发展,不能满足国家和社会对社会工作服务的需要。[5]对于社会工作机构而言,员工离职之后再招募新的员工,需要付出高昂的培训成本,并且会使机构的稳定性受损,降低员工和大众对于机构的信心,不利于机构的稳定和持续发展。[6]对于案主而言,高离职率影响了社会工作组织所提供服务的质量、一致性和稳定性[7],不利于案主问题的解决,还可能造成服务中断,对案主造成额外的心理压力,降低案主对社会工作者乃至整个社会工作行业的信任。因此提高社会工作者的留存率尤为重要。

社会工作行业人才流失现象不是中国独有的问题,而是世界各国所普遍面临的问题。有研究发现,2015年韩国社会工作者的离职意愿高达63.5%,美国社会工作者的离职意愿为43.2%,新西兰和澳大利亚社会工作者的离职意愿为28.9%。[8]所以社会工作者流失现象成为亟待研究的问题。

社会工作是一项充满挑战和压力的职业,社会工作者的工作压力是影响其离职意愿的重要因素。[3]社会工作者的重要压力来源之一是其服务对象,社会工作者的服务对象大部分是被边缘化的弱势群体。[9]该群体往往呈现出诸多负面情绪,而社会工作者在长期承受这些负面情绪压力的同时,还需要通过情绪扮演展现出合宜的工作情绪,这使得社会工作者在工作过程中付出了更多的情绪劳动。[10]有研究指出,情绪劳动是影响离职意愿的重要因素。[11]因此本文拟从工作压力角度出发,研究工作压力如何通过影响情绪劳动进而影响社会工作者的离职意愿。

二、文献综述与研究假设(一) 工作压力对离职意愿的影响

工作压力引发的离职问题已成为学界的热点话题,受到社会学、心理学和管理学等多个学科的广泛关注。[12]工作压力是导致离职问题的重要原因之一,有研究结果显示,工作压力对于离职意愿发挥显著的正向预测作用。[13-15]工作压力是指因受工作中某些内容的影响而产生的负面情绪,这也是导致职业倦怠的重要因素之一。[16]工作压力是工作环境的具体结果,工作环境中的各种因素都可能导致压力,如工作任务、工作场所、工作特点、角色冲突或员工能力等。[17]面对繁多的影响因素,Robbins于1997年提出“压力源—压力体验—压力结果”模型,其将压力源简化为三大类,以解释不同工作和组织的工作压力源的差异。[18]该模型对于社会工作者同样适用。在多种压力源共同作用下,社会工作者的压力体验不断升高,最终表现为离职意愿及实际离职行为。因此,本文提出假设1。

假设1:工作压力与离职意愿正相关。

(二) 情绪劳动与工作压力、离职意愿的关系

1. 情绪劳动的定义与测量

Hochschild在1983年于其著作《心灵的整饰》中首次提出情绪劳动概念。她把一个人为了遵守职业或组织规范而调节情绪的行为称为“情绪劳动”,将其定义为“需要工作者表现出特定的情绪状态以满足工作要求的工作行为,情绪劳动是可以出售的,并具有交换价值”。[19]自此之后,许多研究者都在努力完善情绪劳动概念。Ashforth和Humphrey从行为学的角度将情绪劳动定义为“在工作中表现适当情绪的行为”。[20]与Hochschild不同的是,该定义更加强调实际的行为,而不是行为背后假定的情绪,强调员工要根据职业所要求的表达规范来展现适当的情绪。[21]Morris和Feldman从互动主义的角度出发,将情绪劳动定义为“员工在人际交往过程中为表达组织所期望或要求的情绪而对自我管理所做出的努力、计划和控制”。[22]Grandey认为,情绪劳动是指“在工作中必须通过表现或掩饰情感来达成特定的情感目标或规范”。她指出,这种情绪劳动需要对情绪的认知、调节和表达能力进行控制,是一项需要心理和身体资源的工作。[23]学术界尚未对情绪劳动概念达成明确的共识,但广泛认可情绪劳动是对情绪的自我管理与控制,是在某些特定情况下为展现出“合宜”情绪所进行的劳动。[10]

随着理论概念的不断完善,学界对于情绪劳动实证研究的测量模型也趋于完善。Guy提出,可以从角色扮演、职业倦怠和工作满意度等维度对社会工作者的情绪劳动进行测量。[24]Morris和Feldman建立了一个关于情绪劳动的关系模型,包括前因变量和结果变量。其中前因变量是影响情绪劳动的因素,包括外部因素和内部因素。外部因素包括组织文化和工作压力等,内部因素包括员工的心理能力和个体差异等。这些前因变量被认为是情绪劳动产生的直接驱动因素,它们被用来预测、解释或操作情绪劳动的变化。结果变量是情绪劳动所产生的影响,包括情绪疲劳和工作满意度,二者都受到情绪劳动的影响。这些变量可以很好地反映情绪劳动所产生的影响,以帮助研究者了解情绪劳动的实际效果。[22]Grandey也建立了情绪劳动关系模型,其中前因变量包括个人因素、组织因素和情景事件等,结果变量为工作满意度、职业倦怠和工作表现等。[23]因此本文选择从情绪劳动的结果角度出发,以工作满意度与职业倦怠两个变量作为情绪劳动的测量变量。

2. 作为中介的情绪劳动

通过对已有文献的梳理发现,尚未有研究明确指出工作压力、情绪劳动与离职意愿三者之间关系的研究。但已有研究表明,情绪劳动与工作压力和离职意愿之间存在显著的联系,例如对导游群体和幼师群体的研究均指出,情绪劳动与离职倾向意愿之间存在显著的相关关系。[25-26]也有研究发现,在中小学教师群体中,工作压力对于情绪劳动具有直接的影响作用。[27]因此本文将三者与Robbins压力模型相结合,探讨情绪劳动在工作压力与离职意愿之间的中介作用。在此基础上提出假设2。为了进一步确定情绪劳动的中介作用是否存在,本文将从职业倦怠与工作满意度两个维度分别讨论其在工作压力与离职意愿之间的中介作用,以此来进一步确定情绪劳动的中介效应。

假设2:工作压力通过情绪劳动影响社会工作者的离职意愿。

(1)职业倦怠的中介作用。Freudenberger在1974年首次提出职业倦怠概念,从员工的身体体征和行为指标两个维度探讨职业倦怠,并将其定义为员工在超负荷的工作压力下所产生的情绪耗竭和身心疲惫的状态。[28]由此可知,工作压力是产生职业倦怠的前因,工作压力越大,职业倦怠感越强。社会心理学家Christina Maslach进一步把职业倦怠的症状分为情绪耗竭、玩世不恭和个人成就感降低三大维度。[29]如果员工个人与工作机构在负荷、公平性、报酬以及价值观等方面不匹配,那么职业倦怠就更容易发生。社会工作是一种特殊的服务行业,社会工作者需要经常为服务对象提供情绪劳动,因而容易出现职业倦怠现象。一项关于社会工作者的研究指出,职业倦怠对于离职意愿具有显著的正向影响。[30]已有研究表明,在职业倦怠的三个维度中,个人成就感降低往往是职业倦怠的结果,而不仅仅是表面上的一种症状。[31]工作压力与情绪耗竭之间的关系比个人成就感降低更强。[32]已有研究指出,情绪耗竭是影响中国社会服务提供者的核心因素,而个人成就感降低并不在其中。[33]进一步对情绪耗竭、玩世不恭和个人成就感降低三者与离职意愿进行检验发现,情绪耗竭与离职意愿呈现显著的正相关[11],个人成就感降低与离职意愿呈现显著的负相关[34],玩世不恭则与离职意愿呈现显著的正相关,但玩世不恭与情绪耗竭之间存在中等相关。[33]这表明两者可能在某种程度上反映了相似的心理状态,进而在分析其对离职意愿的影响时,需要避免重复解释导致的偏差。因此,本文仅从情绪耗竭的角度对职业倦怠进行分析。综上所述,在本文的分析模型中,仅选择情绪耗竭维度。因此,本文从职业倦怠角度提出假设。

假设2.1:职业倦怠在工作压力与离职意愿之间发挥中介作用。

通过梳理上述理论,可以将中介作用过程进一步细分,提出如下假设。

假设2.1.1:工作压力与职业倦怠正相关。

假设2.1.2:职业倦怠与离职意愿正相关。

(2)工作满意度的中介作用。工作满意度是影响社会工作者离职意愿的重要因素之一。它反映了员工对工作的认知和情感评估的状态,包括对工作环境、薪酬待遇、职业发展等方面的看法,也反过来影响了工作本身。[35]有研究表明,工作满意度在很大程度上可以预测离职倾向,工作满意度越高,离职意愿就越低。[36]当个体的工作满意度降低时,其更有可能离开这个行业。有关社会工作领域的研究也支持该结论,有研究认为,工作、角色压力会对工作满意度产生负向影响。[37]因此,本文从工作满意度角度提出假设。

假设2.2:工作满意度在工作压力与离职意愿之间发挥中介作用。

通过梳理上述理论,可以将中介作用过程进一步细分,提出以下假设。

假设2.2.1:工作压力与工作满意度负相关。

假设2.2.2:工作满意度与离职意愿负相关。

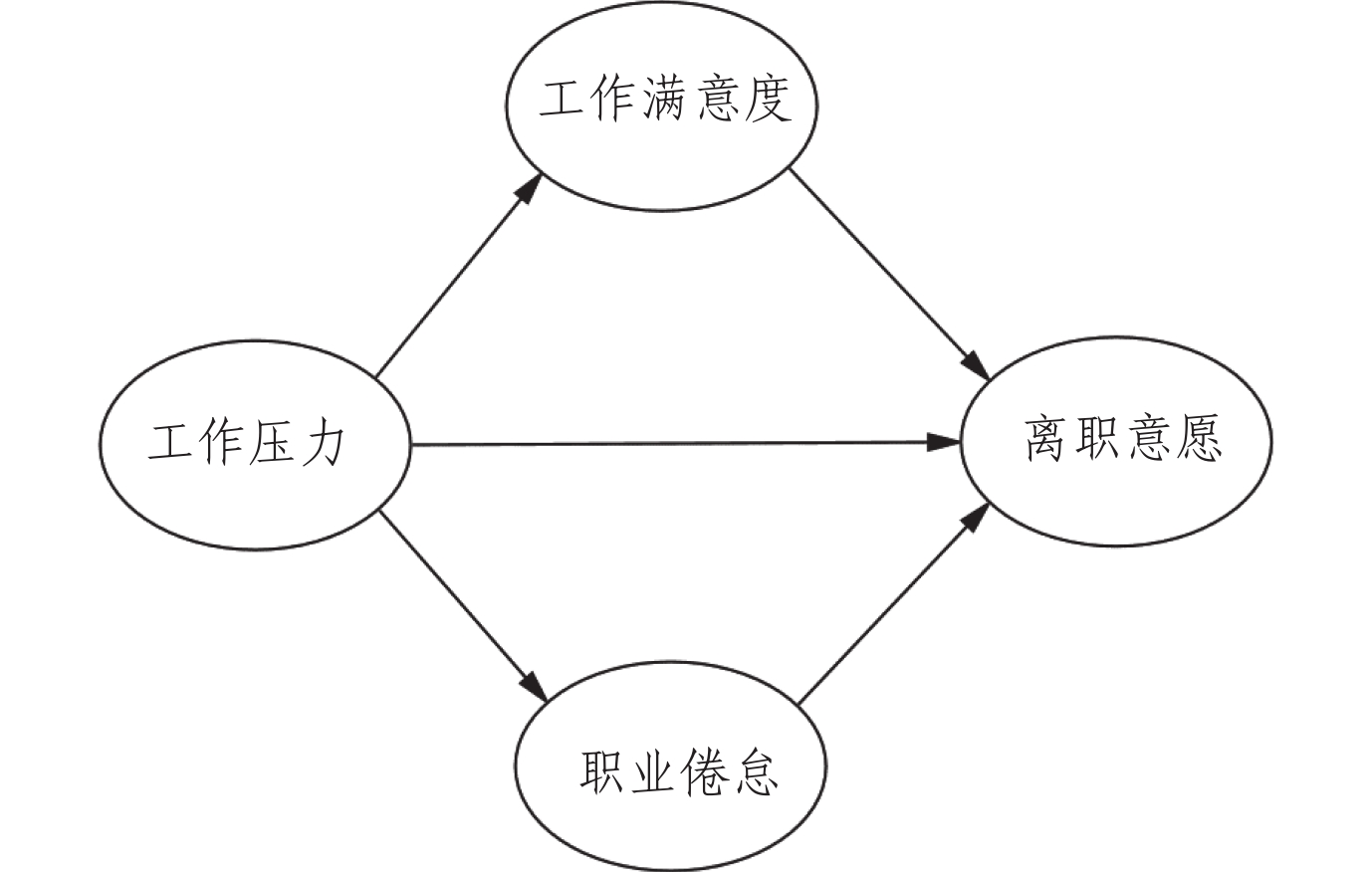

通过对文献的梳理可以发现,作为情绪劳动组成部分的职业倦怠和工作满意度均在工作压力与离职意愿之间发挥中介作用。因此可以进一步推导出,情绪劳动作为一个整体概念,在工作压力与离职意愿之间发挥中介作用,其通过工作满意度和职业倦怠这两个维度来调节工作压力对离职意愿的影响。工作满意度代表社会工作者对工作的满意程度,而职业倦怠则代表其在工作中疲劳和失去兴趣的状态。工作满意度可以缓解社会工作者的工作压力,减少其离职意愿,而职业倦怠则可能加剧其工作压力,并增加其离职意愿。综上所述,结合Robbins压力模型,本文选择以工作压力作为自变量,以工作满意度和职业倦怠代表情绪劳动作为中介变量,以离职意愿作为因变量,进而验证假设2,并做出工作压力对社会工作者离职意愿影响的中介模型(见图1)。

|

图 1 工作压力对社会工作者离职意愿影响的中介模型 |

3. 情绪劳动内部的链式中介:职业倦怠与工作满意度的关系

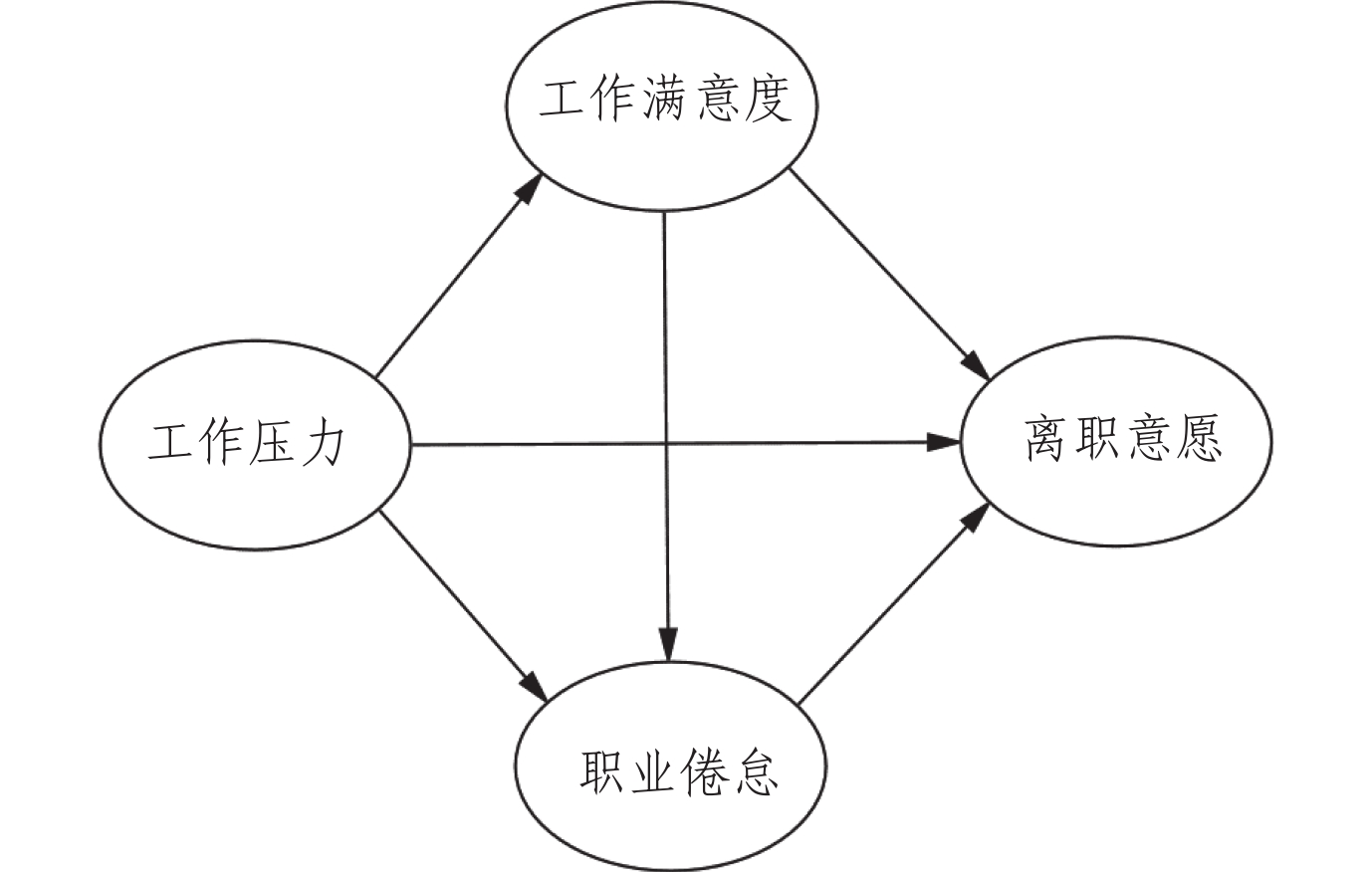

工作满意度与职业倦怠不仅分别在工作压力与离职意愿之间发挥中介作用,而且二者之间还存在相关性。工作满意度是影响职业倦怠的重要因素。[27]当员工对工作及其环境感到满意时,其通常会体验到工作充满挑战、成就感和奖励感,于是职业倦怠感就会降低。相反地,当员工对工作及其环境不满意时,可能会出现精神疲惫、无动力、缺乏兴趣等职业倦怠的症状。社会工作领域的研究也表明,较高的工作满意度与较低的职业倦怠感相关。还有研究发现,工作压力可以直接影响职业倦怠,同时还通过工作满意度间接影响职业倦怠。[27]由此得知,工作满意度在工作压力与职业倦怠之间存在中介作用。再结合整体模型进行分析可以得出,情绪劳动在其中还发挥链式中介作用,由此提出假设3和中介模型(见图2)。

|

图 2 工作压力对社会工作者离职意愿影响的链式中介模型 |

假设3:工作压力能够通过影响满意度而对职业倦怠产生影响,进而影响其离职意愿。

(三) 社会工作者职业资格的调节作用

“是否具有社会工作职业资格证书”是社会工作者离职研究经常讨论的影响因素。[38]有研究显示,接受过社会工作专业教育、拥有社会工作职业资格证书的社会工作者离职现象更加严重。[39]因此,本文在探讨了情绪劳动在工作压力和离职意愿之间的中介作用后,进一步研究社会工作职业资格证书在其中的调节效应。因此,提出假设4。

假设4:具有社会工作职业资格证书会提高离职意愿。

综上所述,本文从工作压力角度出发,依据Robbins提出的“压力源—压力体验—压力结果”模型[18],构建一个中介效应模型,以此来探讨作为压力源的工作压力与代表压力结果的离职意愿之间的关系。情绪劳动被选择作为压力体验的代表,因为它可以在不投入过多资金的情况下,通过组织内部的努力来降低社会工作者的离职意愿,并且工作压力与情绪劳动之间也存在直接联系。[40]而社会工作作为一项全过程的情绪劳动[41],以职业倦怠为代表的情绪消耗是影响社会工作者离职的一个重要原因。[42]因此,本文以工作压力为起点,以情感劳动为中介,探究二者对社会工作者离职意愿的影响机制,以期为降低社会工作者离职率提供理论基础和实证支持。希望能够为社会工作行业提供有关如何减少人才流失,尤其是如何降低社会工作者离职意愿的实用建议和策略。

三、数据来源、测量指标与研究方法(一) 数据来源

本文的数据来自华东理工大学社会与公共管理学院开展的“中国社会工作动态调查”(China Social Work Longitudinal Study,简称CSWLS)2019年的数据。CSWLS2019调查范围覆盖中国56个城市,共收集了5965份社会工作者个人有效问卷。本文使用全国基础版数据,并根据研究目的和研究变量的需要,对缺失值进行剔除,最终选取有效样本5523份。

(二) 测量指标

本文共涉及4个潜变量与26个观测变量,其具体描述统计见表1。在结构方程模型建构过程中,由于工作压力和职业倦怠涉及较多变量,参数估计偏倚现象明显,因此在分析过程中参考温忠麟的建议[43],使用高负荷法进行变量打包,以此来使指标数据质量变好,使模型拟合程度提高。

| 表 1 主要变量的描述性统计 N=5523 |

1. 解释变量:工作压力

工作压力是本文的核心解释变量。问卷中的工作任务模块选择“上级指派的任务,我缺乏足够的人手去完成”“为了完成一项任务,我不得不违背机构的某些规章制度”“我做一些不是很有必要的工作任务”等9个变量作为工作压力的观测变量,具体变量选择如表1所示。问题答案采用Likert 5级量表,即1,2,3,4,5依次代表“非常不同意、不同意、中立、同意、非常同意”。在本文中,工作压力变量的克隆巴赫系数为0.857。

2. 被解释变量:离职意愿

离职意愿是本文的核心被解释变量。问卷选择“我打算在未来六个月内离开目前任职的机构”“我可能在未来三年内离开目前任职的机构”“我偶尔会有离开目前任职机构的想法”三个变量作为离职意愿的观测变量。问题答案采用Likert 5级量表,即1,2,3,4,5依次代表“非常不同意、不同意、中立、同意、非常同意”。在本文中,离职意愿变量的克隆巴赫系数为0.788。

3. 中介变量:情绪劳动

情绪劳动是本文的中介变量。本文把情绪劳动分为工作满意度和职业倦怠两部分,职业倦怠部分以情绪耗竭为代表。工作满意度部分选择工作满意度及服务质量评价模块中“我在工作中发现了真正的乐趣”“我的工作不同寻常”“我对我的工作相当满意”等5个变量作为观测变量,其余变量因无法满足结构方程模型的因子载荷要求而被剔除。问题答案采用Likert 5级量表,即1,2,3,4,5依次代表“非常不同意、不同意、中立、同意、非常同意”。情绪耗竭部分选择工作情绪模块中“工作有时使我情绪低落”“我感到自己的工作过于辛苦”“我有要崩溃的感觉”等9个变量作为观测变量。这些问题来源于Maslach和Jackson开发的职业倦怠量表,具有较高的可信度和代表性。该问题答案将“从未”“一年几次”“每月一次”“每月几次”“每星期一次”“每星期几次”“每天一次”分别赋值为0—6分。在本文中,工作满意度变量和职业倦怠变量的克隆巴赫系数分别为0.864和0.908。

根据表1可以得出,在工作压力部分,其总体得分平均值为2.72分;工作满意度的总体得分平均值为3.61分;职业倦怠的总体得分平均值为1.38分;离职意愿的总体得分平均值为2.56分。

依据Maslach在《职业倦怠调查手册》中的标准[29],情绪耗竭的具体得分情况可以分为三个维度,其中低度情绪耗竭的得分范围是在16分以下,中度情绪耗竭的得分范围是16至27分之间,重度情绪耗竭得分范围是在27分以上。在本文中,有71.05%的社会工作者处于低度情绪耗竭维度,有19.66%的社会工作者处于中度情绪耗竭维度,有6.55%的社会工作者处于重度情绪耗竭维度。总体来看,社会工作者的情绪耗竭问题已然出现,需要引起重视。

离职意愿模块中社会工作者离职意愿的总体得分平均值为2.56分,有55.89%的社会工作者离职意愿高于平均水平,有21.53%的社会工作者离职意愿高于3分,有3.31%的社会工作者离职意愿高于4分。由此可见,社会工作行业的整体离职意愿处于较高水平。

(三) 研究方法

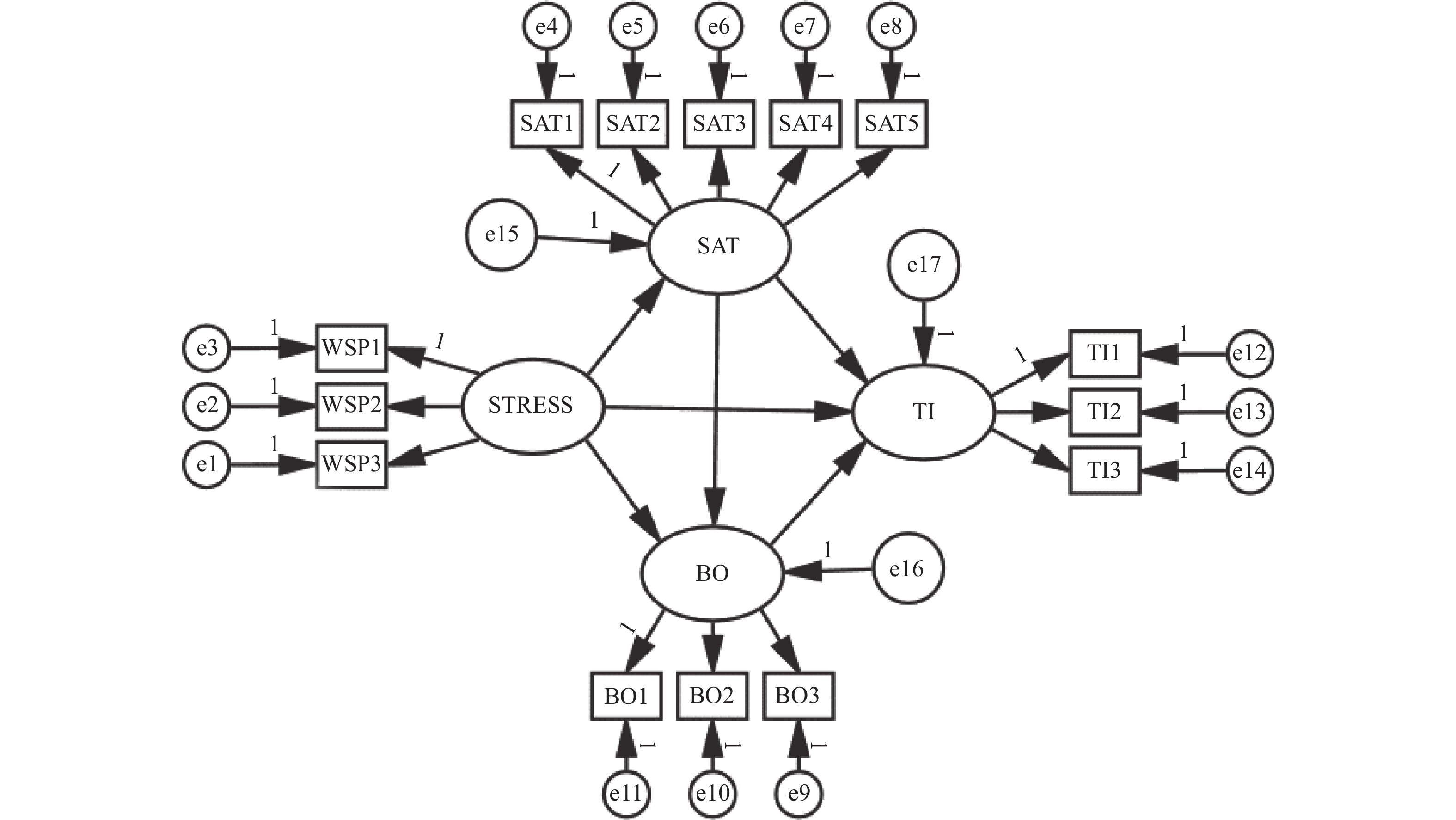

本文采用基于结构方程模型(SEM)框架的分析技术来探究潜变量之间的相关关系,以及潜变量与观测变量之间的联系。鉴于本研究旨在探索工作压力、工作满意度、职业倦怠和离职意愿变量间的关联,SEM提供了一个适宜的统计分析框架。为了准确建立理论模型并进行变量测量,本文选用Amos 28.0和Stata 17.0软件进行数据处理和分析。基于上述理论模型与变量测量描述,本文建构的工作压力对离职意愿影响的结构方程模型如图3所示。

|

图 3 工作压力对离职意愿影响的结构方程模型 |

本文基于上述研究假设,并结合样本数据信息,采用信效度检验和模型适配度检验两种方法对结构方程模型进行综合评价。并进一步测量模型潜变量路径系数及中介作用,分析潜变量之间的关系。

(一) 信效度检验

信度检验与效度检验是检验结构方程模型适配度的必要步骤。鉴于CSWLS2019所使用的是成熟量表,因此在该部分不过多展示量表的具体内容。本文的标准化因素负荷量均大于0.6,SMC值均大于0.36,克隆巴赫系数和CR值也均大于0.7,因此从总体、构面和题目上看,信度检验均达到良好。在效度检验部分,方差贡献率为71.62%,可以满足要求,因此该结构模型在探索性因子分析部分均通过检验。在验证性因子分析部分,AVE值均大于0.5,且AVE值的平方根均大于各变量相关系数,可以满足要求,由此可知该结构模型通过效度检验。综上所述,该结构模型可以通过所有信度检验与效度检验,证明模型具有良好的可靠性与有效性。

(二) 适配度检验

在进行信度检验和效度检验之后,需要对模型的适配程度进行检验,这是评价模型好坏的一个重要指标。模型适配度可以分为绝对拟合指标和相对拟合指标。在绝对拟合指标中,我们考虑了卡方自由比(CMIN/DF)、RMSEA和GFI等值,在相对拟合指标中,我们选择了NFI、RFI和IFI等值。

表2数据显示,除了CMIN/DF值未能通过检验之外,其余各值均通过检验。由于本文样本量较大,CMIN/DF值实际解释力有限,因此可以认定该模型拟合度较好。

| 表 2 模型拟合结果 |

(三) 路径分析

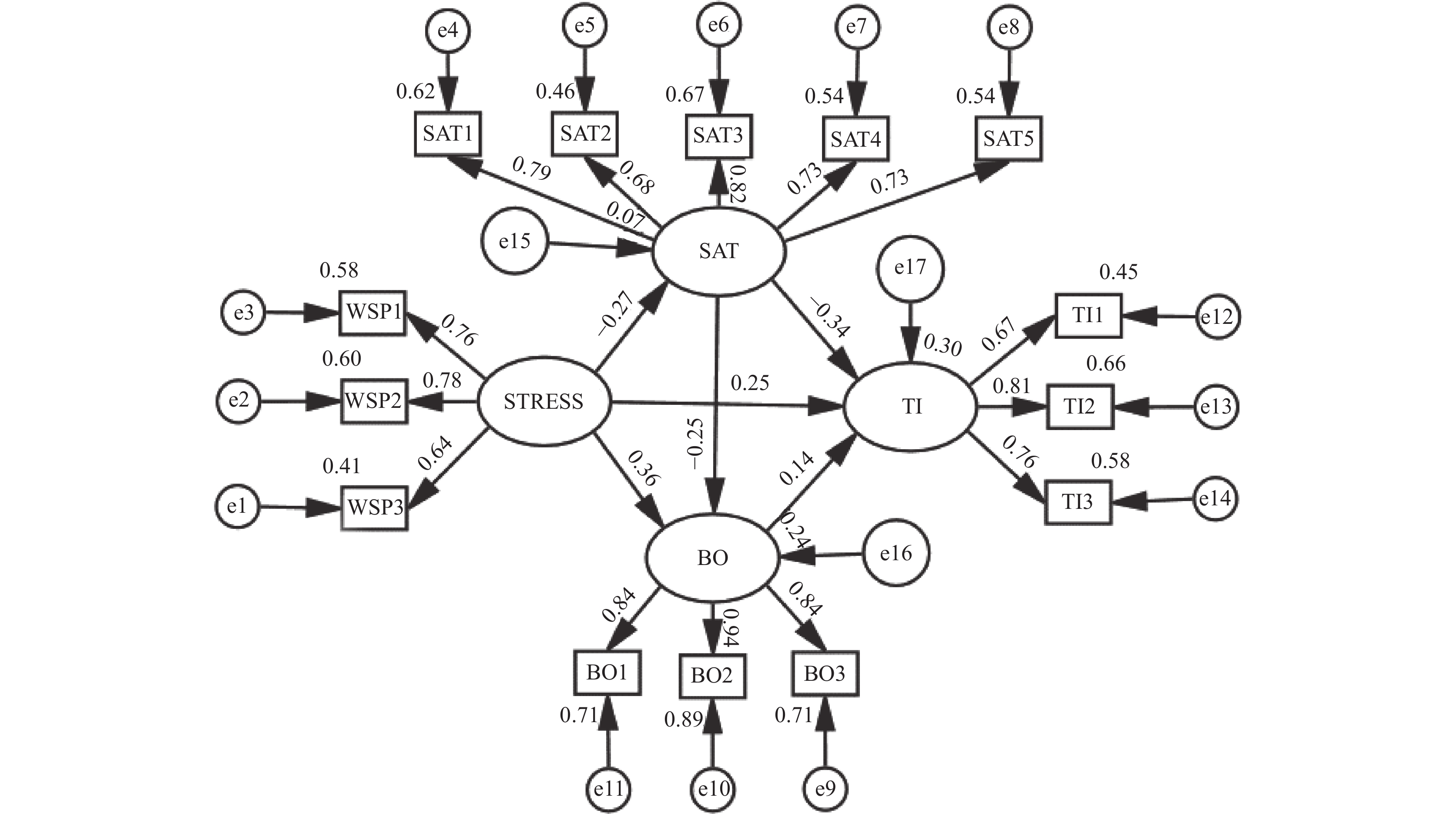

工作压力对社会工作者离职意愿的影响模型显示(见表3和图4),在社会工作者工作过程中,工作压力与离职意愿呈现显著正相关关系(β=0.282,P<0.001),但与工作满意度具有显著负相关关系(β=−0.266,P<0.001),而与职业倦怠具有显著正相关关系(β=0.562,P<0.001)。工作满意度与离职意愿具有显著负相关关系(β=−0.384,P<0.001),而职业倦怠与离职意愿具有显著正相关关系(β=0.102,P<0.001)。工作满意度与职业倦怠具有显著负相关关系(β=−0.391,P<0.001)。本文的假设1、假设2.1.1、假设2.1.2、假设2.2.1、假设2.2.2得到了验证。此外,工作满意度与职业倦怠具有负相关关系(β=−0.391,P<0.001),这为假设3的检验奠定了基础。并且该结果还为检验工作满意度与职业倦怠在工作压力和离职意愿之间的中介作用提供了相应支撑。

| 表 3 结构方程模型假设检验结果 |

|

图 4 工作压力对社会工作者离职意愿影响的路径模型 |

(四) 中介效应分析

本文采用Bootstrap法来检验工作满意度与职业倦怠在工作压力与离职意愿之间的中介效应。该方法通过重复抽样可以更准确地估计中介效应的大小和显著性。在具体操作上,使用Amos28.0软件进行Bootstrap分析,通过5000次的样本重复抽样来估计中介效应的置信区间,从而得到95%置信水平下的中介效应估计值。中介效应检验结果如表4所示。结果表明,使用Bias-Corrected和Percentile两种方法进行检验后,“工作压力→工作满意度→离职意愿”的置信区间不包含0值,中介效应显著,效应值为0.102,Bias-Corrected 95%置信区间为[0.086,0.121],中介效应占到总效应的40.90%;“工作压力→职业倦怠→离职意愿”的置信区间不包含0值,中介效应显著,效应值为0.057,Bias-Corrected 95%置信区间为[0.044,0.072],中介效应占到总效应的31.82%;“工作压力→工作满意度→职业倦怠→离职意愿”的置信区间不包含0值,中介效应显著,效应值为0.011,Bias-Corrected 95%置信区间为[0.008,0.014],中介效应占到总效应的9.09%。由此可知,工作压力对离职意愿的作用有40.90%是通过工作满意度实现的,31.82%是通过职业倦怠完成的。此外,工作满意度和职业倦怠在工作压力和离职意愿之间的链式中介作用显著,假设2总体得到验证。因此可以得出结论,工作压力通过影响社会工作者的满意度和职业倦怠进而对其离职意愿产生影响。同时,假设3也得到验证,工作压力能够通过影响工作满意度而对职业倦怠产生影响,进而影响其离职意愿。

| 表 4 工作压力与离职意愿中介效应检验结果 |

综合上述结果可知,工作压力与离职意愿呈现正相关关系,工作压力越大,社会工作者离职意愿越高;工作压力与工作满意度之间呈现负相关关系,工作压力越大,工作满意度越低;工作压力与职业倦怠之间呈现正相关关系,随着工作压力的增加,职业倦怠感也会不断上升;工作满意度与离职意愿之间呈现负相关关系,工作满意度的提升会降低社会工作者的离职意愿;职业倦怠感则与离职意愿呈现正相关关系,职业倦怠感越高,社会工作者的离职意愿也就越强。

(五) 多群组结构方程模型

上述研究表明,本研究建构的结构方程模型具有良好的解释力。为进一步深入研究该模型在不同群体间的联系和差异,本文以是否具有社会工作职业资格为依据进行结构方程多群组比较分析,并对路径差异进行显著性检验,以提升社会工作者离职意愿影响因素研究的实证效度。在全样本中,未具有社会工作行业职业资格证书者有2952人,占比为53.45%,具有社会工作行业职业资格证书者有2571人,占比为46.55%。

从表5可以看出,不同群组之间的模型适配度均可以满足要求(RMSEA<0.08,NFI>0.90,IFI>0.90),其中测量加权模型(Measurement weights)相对结果最为理想,因此选取测量加权模型为最适配的多群组分析模型。

| 表 5 职业资格多群组分析适配表 |

将其余5个模型与基线模型(Unconstrained)进行比较来进一步对模型不变性进行检验。表6显示P值均小于0.05,表明不同性别对应的样本模型存在显著差异,并且delta-NFI与delta-RFI等值的检验结果也显示其变化量小于0.05,由此可知,职业资格的调节效应显著。

| 表 6 模型不变性检验表 |

表7给出了不同职业资格状况群组间模型参数之间差异的临界比值,显示了群组间路径差异的具体情况。从总体情况来看,不同职业资格状况的群组在模型的各个路径系数上均表现出显著性,且两组群体的结果与基准总体模型的研究结果相一致,证明该模型可同时适配这两个群体。根据表7的数据进一步对差异进行分析可知,假设工作满意度与职业倦怠所对应的路径系数在两个群组间差异的临界比绝对值为2.304,大于1.96,则证明该假设所对应的路径系数在组别之间存在着显著差异。即在工作满意度对职业倦怠的影响效应绝对值上,无职业资格组大于有职业资格组的社会工作者,无职业资格组工作满意度对职业倦怠的作用系数更高。

| 表 7 职业资格多组分析路径结果 |

由此可知,有职业资格的社会工作者群体与没有职业资格的社会工作者群体都符合模型总体假设与各个路径假设,但二者在工作满意度对职业倦怠影响的路径系数上存在显著差异。没有职业资格的社会工作者群体影响系数的绝对值更大,即在相同的工作满意度情况下,有职业资格的社会工作者群体更容易产生职业倦怠。由此可以发现,职业资格在本模型中发挥了重要的调节作用,拥有社会工作职业资格的社会工作者更容易产生离职意愿。这一结果证明假设4成立。

五、研究结论与建议(一) 研究结论

本文在Robbins压力模型与情绪劳动理论视域的基础上,构建了工作压力对离职意愿影响的结构方程模型,并使用多群组结构方程模型分析法对职业资格情况进行调节效应分析,得出如下结论。

第一,Robbins压力模型在社会工作领域同样具有良好的适用性。以工作满意度和职业倦怠为代表的情绪劳动在工作压力与离职意愿的模型中发挥中介作用。工作压力越大,其工作满意度越低,职业倦怠感越高,这二者都会使社会工作者更倾向于离职。这为分析社会工作者离职意愿提供了新视角。在降低工作压力之外,还可以从社会工作者的情感视角出发,关注社会工作者的情绪劳动,提升其深层扮演和真实情感表达的能力,降低表层扮演所带来的情绪伤害。[8]同时这一结论也与本文的出发点相契合,即在客观物质条件难以在短期内得到有效提升的情况下,如何从主观角度出发,寻找行之有效的方法来降低社会工作者的离职意愿。因此关注社会工作者的主观情绪,缓解其在情绪劳动中所带来的伤害,提升社会工作者的工作满意度,降低其职业倦怠感,对缓解社会工作者离职意愿具有积极作用。

第二,社会工作者的职业资格在工作压力与离职意愿模型中发挥调节作用,即有职业资格的社会工作者更倾向于离职。其具体表现在工作满意度对职业倦怠的路径中,即随着工作满意度的上升,没有职业资格的群体的职业倦怠下降更为明显。这表明拥有职业资格的社会工作者在工作过程中更容易产生职业倦怠情况,进而导致其更容易产生离职意愿。产生这一现象可能有三个方面的原因。首先是工作压力方面。拥有职业资格的社会工作者由于其对自身的专业要求和对职业的深度投入,工作压力更大,从而更易感到倦怠和疲劳。其还可能受到更多非专业工作方面的束缚和压力,如行政类的工作。拥有职业资格的社会工作者往往在工作中更有可能去处理一些复杂、棘手的社会问题和案件,这也会加大社会工作者的工作压力,使其更容易产生倦怠心理和离职倾向。[44]其次是职业期许方面。拥有职业资格的社会工作者往往拥有更多的职业期许,更加注重未来的职业发展。大部分社会工作机构的岗位职级设置较为固定,社会工作者的晋升空间和机会较少。因此拥有社会工作者职业资格的群体更有可能会寻找到可以提供更大职业发展机会的职位,而缺乏社会工作职业资格可能构成一种“隐性障碍”,这些社会工作者可能更习惯于当前的工作,不大会考虑离职。最后是工作机会与薪资待遇方面。拥有社会工作职业资格的社会工作者在拥有更高的职业期许的同时也具有更多的工作机会。这里的工作机会不仅包括更多的社会工作职位,也可能包括其他需要此类技能和经验的职位。因此,他们更有可能寻找到新的工作机会,而不是留在当前的位置。并且拥有职业资格的社会工作者可能期望获得更高的薪酬。相比其他行业,社会工作者的平均工资偏低,与工作压力和付出不匹配。如果他们在当前的职位上感到薪酬不公,或者找到了提供更高薪酬的其他机会,他们可能更愿意离职。在这一部分所提到的离职既包括行业内离职,也包括行业外离职。高离职率对社会工作行业的影响往往来自行业外离职,而行业内离职则会带动业内的人才流动,在一定程度上有利于社会工作行业的良性发展。[38]

(二) 建议

第一,关注社会工作者的心理情绪健康。良好的心理情绪状态是社会工作者持续工作的重要保障,因此应注重社会工作者的情绪状况。可以通过增加情绪调控方面的培训来帮助社会工作者加强自身情绪的把控,同时还可以为社会工作者提供心理服务和辅导,降低其职业压力和负面情绪,增强其工作满意度,实现社会工作组织的文化赋能。[45]

第二,减轻社会工作者的工作压力。社会工作者在工作过程中承受较大的工作压力,应该采取措施减轻其工作负担,如优化工作流程、增加人力资源、减少非专业性工作等。

第三,提高社会工作者的职业期望。社会工作者需要有更多的职业发展机会,有更多的晋升空间。这可以通过制定更加灵活的职业晋升规划、提供更多的培训机会、引入更多的专业技能等措施来实现,以满足社会工作者们的职业期望和追求。

| [1] |

民政部, 国家发展和改革委员会. “十四五”民政事业发展规划 [EB/OL]. [2021-06-18]. http://www.qhztzx.com/upload/ueditor/file/20220112/6377761957786841738423896.pdf.

|

| [2] |

民政部. 2021年民政事业发展统计公报 [EB/OL].[2022-08-26]. https://www.mca.gov.cn/images3/www2017/file/202208/2021mzsyfztjgb.pdf.

|

| [3] |

文豪, 呼斯勒. 素质—压力模型视角下社会工作者的压力症状及其化解——基于中国社会工作动态调查(CSWLS2019)数据的分析[J]. 社会工作, 2022(3): 85-99, 109-110. |

| [4] |

TU B, LUO X, SITAR S, et al. Job demands, resources, and task performance in Chinese social workers: roles of burnout and work engagement[J]. Frontiers in public health, 2022, 10: 908921. DOI:10.3389/fpubh.2022.908921 |

| [5] |

胡荣, 石柏林. 工作支持对社会工作者离职意愿的影响研究——基于“中国社会工作动态调查”(CSWLS2019)的实证分析[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2022(3): 1-13. |

| [6] |

KOYS D J. The effects of employee satisfaction, organizational citizenship behavior, and turnover on organizational effectiveness: a unit-level, longitudinal study[J]. Personnel psychology, 2001, 54(1): 101-114. DOI:10.1111/j.1744-6570.2001.tb00087.x |

| [7] |

WANG Y, JIANG N, ZHANG H, et al. Organizational justice, burnout, and turnover intention of social workers in China[J]. Journal of social work, 2021, 21(3): 456-475. DOI:10.1177/1468017320911347 |

| [8] |

CHO Y J, SONG H J. Determinants of turnover intention of social workers: effects of emotional labor and organizational trust[J]. Public personnel management, 2017, 46(1): 41-65. DOI:10.1177/0091026017696395 |

| [9] |

SU X, NG S-M. The differential impacts of collective psychological ownership and membership identification on work burnout and engagement[J]. Journal of social service research, 2019, 45(1): 44-58. DOI:10.1080/01488376.2018.1479340 |

| [10] |

王上. 情绪劳动对社会工作者职业倦怠的影响与机制[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2021(4): 66-77, 90. |

| [11] |

赵慧军, 席燕平. 情绪劳动与员工离职意愿——情绪耗竭与组织支持感的作用[J]. 经济与管理研究, 2017(2): 80-86. |

| [12] |

李正东, 郭森森. 工作压力何以影响员工的离职倾向?——自我效能感的视角[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2021(2): 69-85. |

| [13] |

张振铎, 赵云龙, 刘蓉晖. 工作压力与离职倾向: 情绪反应的中介效应[J]. 中国人力资源开发, 2015(11): 44-49, 57. |

| [14] |

顾远东. 工作压力如何影响员工离职?——基于Maslach职业倦怠模型的实证研究[J]. 经济管理, 2010(10): 80-85. |

| [15] |

HAKIM A L, SUDARMIATIN S. The effect of work stress on turnover intention with work satisfaction and commitment as intervening variable (Study at PT Infomedia Solusi Humanika in Malang)[J]. European journal of business and management, 2018, 10(12): 85-95. |

| [16] |

WU F, REN Z, WANG Q, et al. The relationship between job stress and job burnout: the mediating effects of perceived social support and job satisfaction[J]. Psychology, health & medicine, 2021, 26(2): 204-211. |

| [17] |

JOU R C, KUO C W, TANG M L. A study of job stress and turnover tendency among air traffic controllers: the mediating effects of job satisfaction[J]. Transportation research part E:logistics and transportation review, 2013, 57: 95-104. DOI:10.1016/j.tre.2013.01.009 |

| [18] |

ROBBINS S P. Organizational behavior [M]. ninth ed. New Jersey: Prentice-Hall International Press, 2001: 440.

|

| [19] |

HOCHSCHILD A R. The managed heart: commercialization of human feeling [M]. Oakland: University of California Press, 2012: 7.

|

| [20] |

ASHFORTH B E, HUMPHREY R H. Emotional labor in service roles: the influence of identity[J]. Academy of management review, 1993, 18(1): 88-115. DOI:10.2307/258824 |

| [21] |

WHARTON A S. The sociology of emotional labor[J]. Annual review of sociology, 2009, 35(1): 147-165. DOI:10.1146/annurev-soc-070308-115944 |

| [22] |

MORRIS J A, FELDMAN D C. The dimensions, antecedents, and consequences of emotional labor[J]. Academy of management review, 1996, 21(4): 986-1010. DOI:10.2307/259161 |

| [23] |

GRANDEY A A. Emotion regulation in the workplace: a new way to conceptualize emotional labour[J]. Journal of occupational health psychology, 2000, 5(1): 95-100. DOI:10.1037/1076-8998.5.1.95 |

| [24] |

GUY M E, NEWMAN M A, MASTRACCI S H. Emotional labor: putting the service in public service [M]. London: Routledge, 2014: 101.

|

| [25] |

田雅琳, 仇勇, 张杉杉. 情绪劳动对导游职业满意度和离职倾向的影响——一个被调节的中介效应模型[J]. 商业研究, 2019(1): 139-146. |

| [26] |

谢庆斌, 吴若谦, 陈昱玲, 等. 幼儿园教师情绪劳动对离职倾向的影响: 情绪耗竭和职业幸福感的多重中介作用[J]. 教师教育研究, 2023(3): 74-81. |

| [27] |

李鹏, 张志超, 杨洋, 等. 工作压力对中小学教师职业倦怠的影响: 情绪劳动和工作满意度的链式中介作用[J]. 心理与行为研究, 2022(3): 412-418. |

| [28] |

FREUDENBERGER H J. Staff burn-out[J]. Journal of social issues, 1974, 30(1): 159-65. DOI:10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x |

| [29] |

MASLACH C, SCHAUFELI W B, LEITER M P. Job burnout[J]. Annual review of psychology, 2001, 52(1): 397-422. |

| [30] |

ZHANG H, XU Y, ZHANG X, et al. The Association between work environment, work attitudes, and turnover intentions among geriatric social workers in China[J]. Journal of gerontological social work, 2023, 66(5): 642-61. DOI:10.1080/01634372.2022.2140373 |

| [31] |

SOMMOVIGO V, SETTI I, ARGENTERO P. The role of service providers’ resilience in buffering the negative impact of customer incivility on service recovery performance[J]. Sustainability, 2019, 11(1): 285. DOI:10.3390/su11010285 |

| [32] |

PIKO B F. Burnout, role conflict, job satisfaction and psychosocial health among hungarian health care staff: a questionnaire survey[J]. International journal of nursing studies, 2006, 43(3): 311-8. DOI:10.1016/j.ijnurstu.2005.05.003 |

| [33] |

WANG Y, ZHANG H, LEI J, et al. Burnout in Chinese social work: differential predictability of the components of the Maslach Burnout Inventory[J]. International journal of social welfare, 2019, 28(2): 217-228. DOI:10.1111/ijsw.12339 |

| [34] |

毕重增, 黄希庭. 中学教师成就动机、离职意向与倦怠的关系[J]. 心理科学, 2005(1): 28-31. DOI:10.3969/j.issn.1671-6981.2005.01.002 |

| [35] |

RATOFF W. How Humeans can make normative beliefs motivating[J]. Philosophical Studies, 2021, 178(4): 1245-1265. DOI:10.1007/s11098-020-01473-4 |

| [36] |

肖林生. 独立学院教师工作负荷与离职倾向: 工作满意度的中介作用[J]. 高教探索, 2017(7): 80-89. |

| [37] |

JIA C X, CHEUNG C-K, FU C. Work support, role stress, and life satisfaction among Chinese social workers: the mediation role of work-family conflict[J]. International journal of environmental research and public health, 2020, 17(23): 8881. DOI:10.3390/ijerph17238881 |

| [38] |

高娜, 张欢. 犬儒主义和职业效能——理解社会工作者离职的新视角[J]. 社会工作, 2022(3): 72-84, 109. |

| [39] |

姜海燕, 王晔安. 承认的作用: 基于社会工作者离职倾向的实证研究[J]. 江苏社会科学, 2016(4): 149-158. |

| [40] |

聂晗颖, 甘怡群, 崔婧. 影院员工工作压力和工作结果的关系——情绪劳动的中介作用[J]. 中国心理卫生杂志, 2017(5): 382-388. DOI:10.3969/j.issn.1000-6729.2017.05.009 |

| [41] |

孟宪红. 社会工作——作为一项情感劳动的再探讨[J]. 中国劳动关系学院学报, 2015(5): 69-73. |

| [42] |

高海珍, 邢成举. 工作家庭冲突与机构青年社会工作者离职意向——工作情感的调节效应和职业倦怠的中介作用[J]. 社会工作, 2022(4): 25-40, 102-103. DOI:10.3969/j.issn.1672-4828.2022.04.003 |

| [43] |

吴艳, 温忠麟. 结构方程建模中的题目打包策略[J]. 心理科学进展, 2011, 19(12): 1859-1867. |

| [44] |

张欢, 陈月. 打破与重构: 职业初期社会工作者的抗逆力作用机制研究[J]. 社会工作, 2001(5): 28-41, 102-103. |

| [45] |

何雪松, 刘畅. 从薪酬留人到文化赋能: 组织文化视野下社会工作者的离职行为[J]. 杭州师范大学学报(社会科学版), 2021(6): 56-66. |

2024, Vol. 24

2024, Vol. 24