2. 社会学与人类学学院,广东 广州,510275

2. 社会学与人类学学院,广东 广州,510275

2. School of Sociology and Anthropology, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong, 510275, China

健康是涵盖从出生到死亡生命全周期、涉及“生理—心理—社会”全方位的生命基石。临终和死亡是每个人都会走向的终点,其中蕴含诸多社会意涵,从世界各地丰富的死亡仪式中可以看出人类文明对生命离世的诸多想象。但随着传统社会向现代社会的逐步过渡,原先身处社区并与之共存的死亡开始被工业社会所遮蔽,其被隐藏在一系列医学话语和统计数字之中。[1]在我国,由于受到“重生轻死”等传统价值观及孝道实践的影响,家属在病患临终阶段往往会采取“过度医疗”决策。这不仅无形中加剧了终末期病患的身体病痛,还造成了医疗资源的浪费。随着我国人口老龄化进程不断加快,恶性肿瘤和其他慢性疾病患病率逐年增高,对终末期病患的医疗行为选择也逐渐从个人和家庭层面上升到社会层面。

2021年,据世界卫生组织估计,全球每年有超过5680万人需要安宁疗护,但只有约 12% 的人能够接受该项服务。[2]有研究指出,中国每年约有750万人死亡,其中约80%的病例(600万人)需要临终关怀服务。[3]安宁疗护是指为疾病终末期或老年病患在临终前提供身体、心理、精神等方面的照料和人文关怀等服务,帮助其控制痛苦和不适症状,提高病患的生命质量,使其舒适、安详、有尊严地离世。[4]近年来我国陆续制定了一系列事关“健康老龄化”的法律和政策,并针对安宁疗护进行了诸多实地试点探索,如2017年2月颁布的《安宁疗护中心基本标准 (试行) 》 和《安宁疗护中心管理规范 (试行) 》 提出要在全国部分省市开展安宁疗护试点工作[5-6],2022年4月出台的《“十四五”国民健康规划》又进一步提出要稳步扩大安宁疗护试点范围。[7]但在现实中,安宁疗护资源却陷入了体量小、分布不均衡的境地。一方面,囿于财政资源的稀缺性,政府和医疗机构往往无力承担大规模供应的成本。另一方面,安宁疗护专业人员缺乏,培养该专业人员不仅需要大量的专业知识教育与实务训练,还需要医护团队间的互相配合。因此,在现实中仅有3%的需求者能够享受相关服务,且在地域上也多集中于一线城市。[8]如何在保持“低成本”的同时实现“广覆盖”,成为实施普惠性安宁疗护的当务之急。

医务社会工作者(以下简称“医务社工”)作为连接专业医护人员与病患家庭的中介力量,既能够获得专业医护人员的指导,也能出于自身的专业性对病患及其家属的照护需求进行全面了解。在这种双重优势之下,医务社工便有可能成为协助专业医护人员进行安宁疗护服务的主体,其在减轻专业医护人员负担的同时,也能够降低服务成本,扩大服务范围,真正实现普惠性安宁疗护。

本文拟在界定“普惠性安宁疗护”之后,探讨医务社会工作介入其中的必要性和专业优势,以及在介入过程中可能遇到的伦理困境与破解之道。

二、何谓“普惠性安宁疗护”(一) “普惠”内涵辨析

“普惠”中的“普”即“普遍”“广泛”的意思,意指某事物覆盖的广泛性;“惠”即“恩惠”“实惠”,意指某事物的“可负担性”。因此“普惠”一词兼具广泛性与可得性。同时,“普惠”也具有社会治理、公平正义与辩证均衡的三重内涵。首先,“普惠”在我国自古以来便带有施政治理与民生关怀之意味,体现出政权对民生的关注以及对社会治理的重视。其次,“普惠”意味着对资源配置不均的再分配,因此“普惠”具有倾向于弱者的价值判断。[9]最后,“普惠”对弱势群体的利益倾斜是辩证的,既要反对某一利益集团对资源的把控,也要防止资源均衡下的浪费与无效率。[10]由此可见,“普惠”一词往往与资源分配、社会民生密切相关。

1949年以来,中国的福利制度经历了“补缺型社会福利制度时代”(1949—2006年)和“适度普惠型社会福利制度时代”(2007年至今)。制度变化的背后必然代表着国力与国情的双重转型。在中国式现代化与共同富裕背景下,我国正在高速建设社会主义现代化强国,但在国力强盛的同时,老龄化问题愈发严重,疾病谱也在不断转型。[11]在此背景下,大众需求逐步呈现出一种由“经济保障型”向“服务保障型”转变的特征。[12]因此,“适度普惠型社会福利制度”需要调整,以符合新时代的特征。[13]社会福利制度既要在服务力度上让改革发展成果更多、更公平地惠及全体人民,也要在部分服务领域上,尤其是在养老和医疗领域,由“适度普惠型”向“普惠型”转变。

(二) 安宁疗护及相关概念

20世纪60年代,西希里•桑德斯在英国建立了全世界第一所安宁疗护机构。[14]但在现有的医疗实践中,“安宁疗护”常与“缓和医疗”、“临终关怀”等概念混同使用。这些名词在本质上都指向的是减轻病患身体上的不适和疼痛症状,并对其进行心理抚慰的医疗实践,但其在具体的医疗场合中,也存在一些差别。按照世界卫生组织的定义,“缓和医疗”是一种为面临威胁生命疾病的病患(成人和儿童)及其家属提供的改善生活质量的方法。它通过早期识别、正确评估和治疗来预防和缓解病患身体、心理和精神上的痛苦。[15]世界卫生组织将“临终关怀”定义为由医务专业人员和志愿者为生命终末期病患及其家属提供医疗、心理和精神上的支持,控制病患的临终疼痛并让其变得平和、有尊严。[16]从这两个定义来看,“缓和医疗”覆盖了从预防到治疗的全周期,而非终末期[17],“临终关怀”则更强调生命终末期对病患的照护。直至2017年,我国卫生健康委员会才将“临终关怀”、“舒缓医疗”和“姑息治疗”等概念统称为“安宁疗护”。

1988年,天津医学院成立了我国首家临终关怀研究中心。随后,北京、上海、广州等一些大城市也纷纷效仿,我国安宁疗护实现了从无到有的跨越。历经30余年的发展,我国的安宁疗护在政策支持、医疗实践、服务数量和质量等方面都取得了进步。但必须承认,相较于庞大的需求量,安宁疗护资源的供给远远不足,实现普惠性安宁疗护迫在眉睫。

(三) 普惠性安宁疗护

简单来说,普惠性安宁疗护就是要低成本、广覆盖、高质量满足终末期病患对安宁疗护的需求,并将其从医疗场域下沉至社区和家庭。其目的在于让人民共享发展红利,增进人民福祉。

1. 普惠性安宁疗护体系的构建

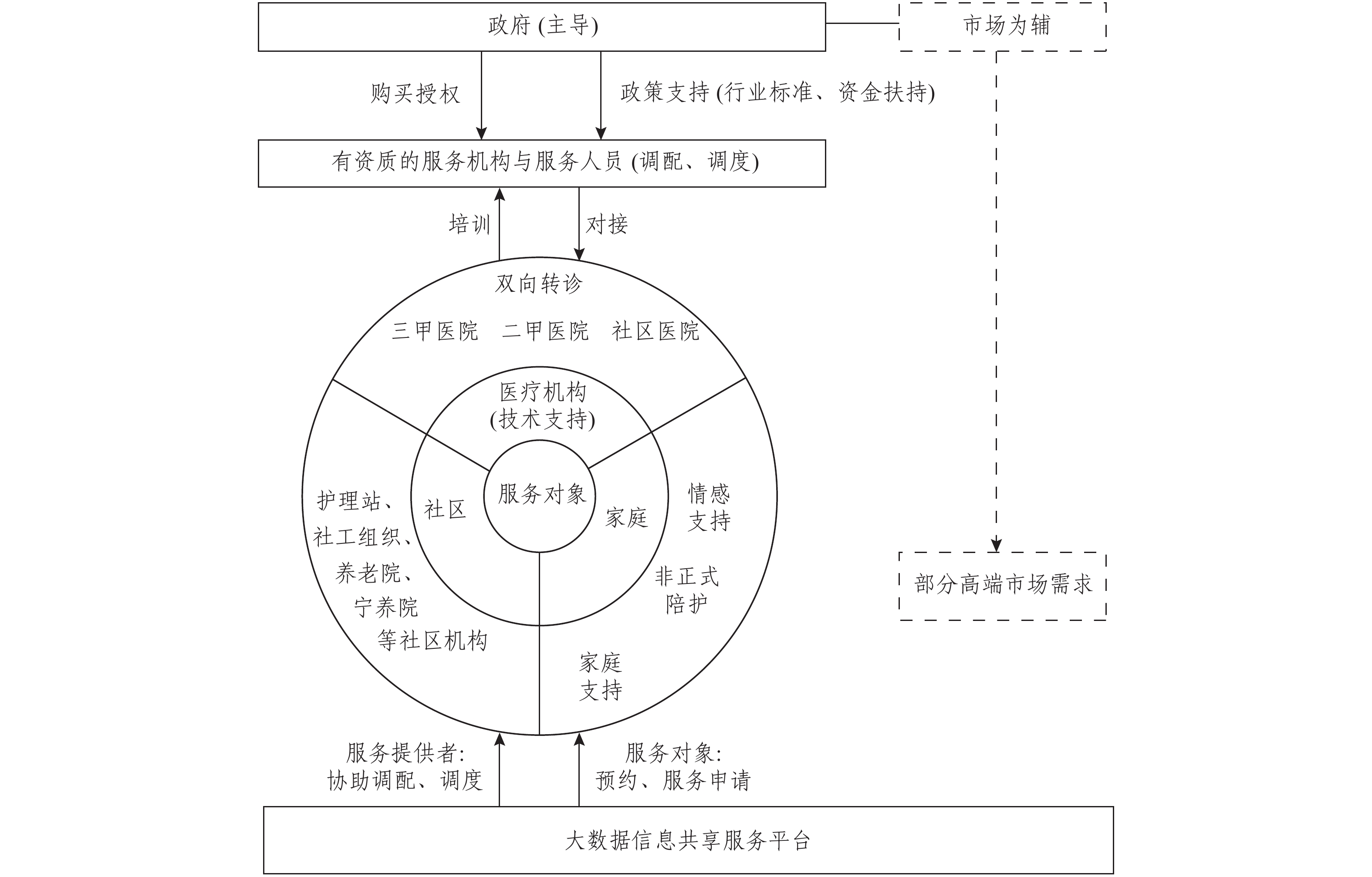

普惠性安宁疗护体系是以政府为主导,以具备相关资质的服务机构为技术和实践依托,通过医院—社区—家庭的三级联动和大数据共享平台来整合安宁疗护的需求和资源,在各层级支持系统的充分联动配合下,最终实现安宁疗护服务的普惠性。普惠性安宁疗护体系的构建涉及三个主要问题,具体如图1所示。

|

图 1 普惠性安宁疗护体系的构建 |

首先,普惠性安宁疗护体系涉及“合规化”和“标准化”问题,即以何种标准将服务对象、服务团队与服务内容纳入安宁疗护范围之内。这不仅涉及对病患及其家属生命关照的评估基准,也体现了对各级医疗资源的把握程度和对服务内容的配置情况。只有将相关标准和规范予以清晰制定,才能就“服务团队如何在生理—心理—社会层面(服务内容)合理满足服务对象的需求”这一问题,开展安宁疗护的团队协作。因此,普惠性安宁疗护必定是以政府为主导,通过政府制定政策来明晰相关标准,并由政府为该体系的构建提供相应支持,如采取政府购买服务等方式来推动体系构建。

其次,普惠性安宁疗护体系涉及“层级联动”和“资源整合”问题,即要把流动的病患需求与分散的安宁疗护资源进行整合。病患的流动既包含其在医院各科室内部、各层级医疗体系之间的流动,也包含其在卫生、民政系统及家庭之间的流动。而分散的医疗资源则是指广义上的、可服务于终末期病患的所有社会医疗资源,涉及医院、社区与家庭三个层级。“医院”包含各层级医疗系统,“社区”包含医疗系统之外的社会民政系统,“家庭”则代表安宁疗护体系服务的病患及其家属。换言之,普惠性安宁疗护体系一方面需要依托现有的三级医疗卫生体系与转诊制度,另一方面也需要充分调动社区内丰富的各类资源,如卫生、民政系统以及社区医院、社会工作组织、护理站、养老院等相关机构,以便将这些资源整合至普惠性安宁疗护体系之中。

最后,普惠性安宁疗护体系涉及大数据信息服务共享平台的搭建,即要在一个综合平台的底层架构上,满足安宁疗护体系中服务对象、服务提供者、各级卫生主管部门的资源调配需求。通过大数据信息服务共享平台,整合各层级资源,并促进效果评估机制的形成,让安宁疗护真正服务于民,最终构建出三级联动的普惠性安宁疗护体系。

2. 普惠性安宁疗护的特征

普惠性安宁疗护体系构建完成后,其在“公平”“规范”“可及”三个层面有利于安宁疗护服务的普及和下沉。

首先,普惠性安宁疗护具有公平性和全面性。一是服务范围更加广泛,所有需要安宁疗护服务的人都可以自愿享受服务。二是服务内容更加全面,不仅关注基本的生理需求,还关注心理、精神、社交支持等高层次需求。三是服务主体更加多元,通过政府与医疗机构及其他相关机构合作,在多主体共融中营造良好的安宁疗护服务环境,提供更加多元化、更具选择性的服务项目。

其次,普惠性安宁疗护具有规范性和高效性。与选择性的、分散化的“补缺型”和“适度普惠型”福利供给模式不同,普惠性安宁疗护是通过制度化的方式为生命终末期病患提供更加规范的、更具有可持续性的服务。在这种模式下,更科学、更优良的制度设计将指导安宁疗护服务进行规范化运作,各主体将在制度的约束下各司其职、顺畅衔接、协同合作。此外,普惠性安宁疗护还非常重视服务效率,在提供平等服务的基础上,利用市场、家庭、社区等渠道,并运用科技和互联网技术,提升服务的有效性和便捷性。

最后,普惠性安宁疗护具有优惠性和可及性。它强调以优惠和可承受的较低价格提供更高水平的安宁疗护服务,体现出一定的福利性质。普惠性安宁疗护服务将在保证病患基本医疗服务供给的基础上,通过引入市场机制、提供财政补贴来提高服务质量,以及利用先进的服务网络、合理的资源配置和规范的市场竞争,为终末期病患提供“可及性强、优惠度高”的安宁疗护服务,以优质价低的服务产品满足多层次的安宁疗护需求。

(四) 从全人照护视角切入普惠性安宁疗护

“全人照护”是本文分析医务社会工作与普惠性安宁疗护契合的视角工具,因此有必要在此论述普惠性安宁疗护与全人照护的共性,也正是因此,医务社会工作才具备了介入安宁疗护的路径。具体而言,全人照护视角至少在学理维度、制度设置与体系内容三个层面具备切入普惠性安宁疗护的可能性。学理维度的共通与共融是制度设置与体系内容融合的底层架构,后两者则是前者的具体体现。

首先是学理维度。全人照护视角强调照护的“人本主义”,而普惠性安宁疗护体系则在公平正义、社会嵌入与文化相合三个层次上与其共融。一是公平正义。以人为本的全人照护强调不论被照护者的地位和背景如何,都要尽力为其提供平等的照护服务,而建立普惠性安宁疗护体系的目的也正是在于弱化社会经济地位所产生的临终质量差异。二是社会嵌入。人是生活在具体场景中的主体,因此,以人为本的安宁疗护服务必定会强调被照护者家庭、社区环境的嵌入与支持,以便实现更好的服务效果。三是文化相合。全人照护强调尊重人自身的价值观和生命尊严。普惠性安宁疗护也要确保临终照护计划与病患的价值观一致,并尊重其自主权。

其次是制度设置。全人照护视角强调照护的“多面协作”,而普惠性安宁疗护则在信息共享、资源整合与政策驱动等三个层次上与其相通。一是信息共享。全人照护强调要在照护过程中加强与病患、家属、专业医护人员及其他相关主体的沟通。普惠性安宁疗护体系建立在信息共享平台之上,也强调服务过程中的信息沟通与了解需求变化。二是资源整合。全人照护强调利用一切可以调动的资源服务于病患。普惠性安宁疗护作为一项强调“可及性”的服务,自然也更注重对各种政策、社区、家庭和组织资源的识别与整合。三是政策驱动。全人照护必定涉及多方照护主体,因此这些多方主体的行为准则、机构的价格标准均需得到完善的制定。普惠性安宁疗护作为一项以政府为主导的服务供给制度,自然需要不断完善政策标准。

最后是体系内容。全人照护视角强调照护内容的“整合一体”,而普惠性安宁疗护体系的服务内容则在关注整体需求、个性化关怀、延续性服务等三个层次上与其相嵌合。一是关注整体需求。这是全人照护视角的应有之义。普惠性安宁疗护天然关注除病患生理层次以外的心理、社会维度,并制定全面的照护计划。二是个性化关怀。全人照护意味着将病患作为活生生的、有需求差异的主体来对待。普惠性安宁疗护也强调根据每位病患的不同情况和特定需求来提供终末期服务。三是延续性服务。全人照护意味着照护过程不仅限于单一阶段,还应当将照护计划涵盖至全过程和全阶段。普惠性安宁疗护在此意义上也将相关服务供给至病患临终或康复后阶段,以便为家属提供哀伤辅导或为病患提供进一步的康复服务。

三、普惠性安宁疗护体系内部的主体职责划分安宁疗护应当如何在当前医疗资源紧缺的情况下实现普惠性供给?必须指出的是,普惠性安宁疗护体系的构建涉及多方主体,既包括政府相关部门,也涉及医疗机构、社区、家庭等组织,以及专业医护、医务社工、社区工作者、家属等人员。政府部门在体系构建中占据主导地位,医疗机构内的专业医护人员则因其掌握的专业知识而在其中担任核心角色。本文认为,医务社工也将在其中扮演重要角色,这不仅是基于现实情况的理性考量,也是由社会工作的专业性质所决定的。

本文重点强调普惠性安宁疗护体系的业务实践与执行维度。因此本部分将首先界定在服务供给实践中各主体的优势和职责,其次指出作为核心技能主体的专业医护人员所能供给服务的有限性,最后论述在专业医护人员指导下,医务社工下沉至社区、家庭并提供安宁疗护服务的可能性。

(一) 服务供给中各主体的优势与职责

从图1可以看出,安宁疗护的实践执行主要涉及医疗机构、社区和家庭三大主体,在不同主体中又包含多元机构或成员,他们在安宁疗护服务供给中各具优势,并承担不同职责。

首先是医疗机构。医疗机构在安宁疗护实践中扮演不可或缺的核心角色。这些机构拥有尖端的医疗资源和技术,其不仅需要根据终末期病患的具体情况履行安宁疗护职责,还需加强与上级医院和社区医疗机构之间的双向转诊机制。这种机制不仅包括病患的转诊流动,还涵盖了上级医院对下级医疗机构的指导、线上和线下培训以及技术支持,并且上级医院还要积极主动地实施资源下沉策略。这不仅能极大地减少医疗资源的浪费,还能确保病患在最适宜的地点获得最需要的安宁疗护服务,以促进安宁疗护资源的有效下沉。

其次是社区层面。将社区所拥有的安宁疗护资源融合到普惠性安宁疗护体系中很有必要,尤其是那些归属于卫生、民政系统的广泛社会资源,如医护养结合的护理院、养老院等机构。只有消除医疗机构与卫生、民政系统之间的隔阂,才能充分开发整个社会的安宁疗护潜能。作为社区层面的专业人员,医务社工可以凭借其专业能力,将这些分散且潜在的安宁疗护资源进行链接。这种链接不仅可以在医疗机构与社区之间搭建转诊流程,而且在经过培训并获得相关资质后,医务社工也可以在资源链接的基础上提供安宁疗护服务,实现资源的高效利用和服务的精细化。

最后是家庭层面。家庭所提供的情感支持和非正式照护对终末期病患具有重要意义。家庭成员以及更广泛的亲友关系网络在安宁疗护实践中扮演时常被忽视却极为关键的角色。他们的支持在安宁疗护过程中持续发挥重要作用。在家庭层面,情感支持不仅是情感层面的陪伴,更是一种有助于病患情感应对和心理平衡的重要支柱。从心理和社会角度而言,这种非正式照护力量对终末期病患的生活质量和整体护理效果具有积极而深远的影响。

(二) 专业医护人员供给安宁疗护资源的有限性

在当前的医疗生态中,专业医护人员依靠其专业能力在安宁疗护服务中占据核心地位。但必须承认,专业医护人员所能供给的安宁疗护服务是有限的,这种有限性既体现在数量上,也体现在质量上。

首先,专业医护人员所能供给的安宁疗护服务数量有限。一是在当前医疗资源紧缺的情况下,专业医护人员需要应对大量的诊断、治疗和手术等常规医疗服务,这种高压的工作环境使得其无法充分投入安宁疗护工作中。二是由于公众在面对终末期病患时,多选择继续进行常规的医疗服务以延续生命,专业医护人员也往往选择尊重家属坚持积极救治的医疗决策,导致其所供给的安宁疗护服务不足。[18]三是安宁疗护服务具备一定的专业性,需要由专业医疗团队来供给,而这些医疗团队通常集中在专业的医疗机构或专门的安宁疗护中心,无法直接下沉到社区,因此大量在家中离世的终末期病患无法享受安宁疗护服务。但无论是在医疗机构内被“不惜一切代价地治疗到底”,还是在家中“缺乏医疗支持的情况下痛苦离世”,都体现了当前专业医护供给安宁疗护服务数量的有限性,也说明健康临终理念尚未得到普及。[19-20]

其次,专业医护人员供给安宁疗护服务的质量还可以继续提升。尤其是在当前的生物医学模式下,医生习惯于从生物学指标出发去思考,而缺乏“生理—心理—社会”的新医学思维,在安宁疗护中出现理论储备高于行动能力的现象[21],具体表现在“生理—心理—社会”三个方面。一是专业医护人员在面对终末期病患时的工作重点仍是延长其生命,对保证生命质量的考量不足。[22]二是相较于身体上的痛苦,病患心理上的苦痛因在医学上缺乏可靠的评估量表和筛查标准,而更加难以被专业医护人员所识别。[23]三是由于缺乏一套本土化的服务流程,以及对医患关系的担忧,导致安宁疗护的主要服务对象为病患,而相对忽视病患家属,降低了安宁疗护的服务质量。[24]

(三) 医务社会工作推进构建普惠性安宁疗护体系的可能性

由于上述原因,安宁疗护无法成为一种针对生命终末期病患的普惠性服务。但若是专业医护人员能够将自身的专业知识和经验传授给具备一定医学知识的其他职业群体(如医务社工),使其具备处理安宁疗护问题的基本技能,就既能够确保安宁疗护服务得到适当的实施,又能够极大地拓宽安宁疗护服务的供给主体。虽然这种做法无法完全替代专业医护人员的作用,但可以在医疗资源紧缺的情况下,最大限度地满足病患及其家属的需求。这种分工合作的模式把专业医护人员的理论知识与其他职业群体的实践操作相结合,将为病患提供全面的安宁疗护服务。

上文已经指出,医务社会工作所具备的全人照护视角至少在学理维度、制度设置与体系内容三个层面有利于普惠性安宁疗护体系的构建。如果落实在本文所侧重的实践执行维度,那么医务社会工作则分别在制度设置和体系内容两个层面具备推动普惠性安宁疗护构建的优势。首先是制度设置层面,医务社会工作的优势体现在三个方面。一是推动信息共享与交流,二是资源整合与协调,三是推动规章制定与完善。其次是体系内容层面。安宁疗护作为一个完整的照护过程,可以将其划分为“生理—心理—社会”三个方面。医务社会工作的优势就体现在这三个方面上,并且在这之上关注整体需求、提供个性化关怀和延续性服务,下文将会详细论述。

四、医务社会工作介入安宁疗护的专业优势医务社会工作分别在制度设置和体系内容两个层面具备推进普惠性安宁疗护体系建设的专业优势。笔者将结合具体案例,从医务社工具体实践的角度进行论证。以下是接受安宁疗护服务病患的案例基本情况(见表1)和安宁疗护服务供给机构的基本情况(见表2)。

| 表 1 病患案例基本信息 |

| 表 2 机构基本信息 |

(一) 推进制度设置完善

1. 推动信息共享与交流

在普惠性安宁疗护体系内部,医务社会工作机构以其专业背景和社会组织身份,承担信息共享与交流的重要职责。医务社工不仅能推动安宁疗护服务机构间的交流与互动,更能整合并链接服务供给方与服务需求方之间的信息。

通过开展座谈会、研讨会等活动,医务社工能够促使各方就安宁疗护服务的最佳实践、经验教训等进行深入交流,从而推动整个体系的优化。这种方式有助于建立起一个高效的信息流通网络,促进各个层面、不同机构之间有效沟通。

某社会工作机构举办关于安宁疗护的研习营交流,作为学员的某养老机构医务社工在交流后,尝试使用研习营所学量表,了解长者当前的生活质量及生存预期。(案例:病患1)

与此同时,医务社工能够利用其跨领域的视角,将医疗机构、社区服务机构以及病患家庭等多个参与方的信息进行交流。他们为医生、家属等决策者提供了更准确的信息支持,有助于优化资源配置和服务规划。

医务社工在跟进养老机构安宁疗护个案时,不仅及时将相关信息反馈至医疗机构,同时也会积极与家属沟通病患情况,将安宁疗护相关知识传授给家属。(案例:病患1)

2. 推动资源整合与协调

医务社工在普惠性安宁疗护体系中的职责还包括推动资源的整合与协调,促进医疗机构、社区服务机构以及非营利组织之间的紧密合作,以实现安宁疗护所需资源的高效整合。这不仅能够避免资源的重复投入,还能够实现资源的优化配置,从而为病患及其家属提供更加高效和全面的服务。

包括医务社工在内的安宁疗护团队积极加强医院内部相关医疗和护理资源的投入,并链接相关病房护工资源,以缓和病患情况,减轻其家属照料负担。在必要时,医务社工还会积极扩大资源整合范围,将志愿服务、经济援助等资源纳入其中。总之,医务社工持续关注病患及其家属在不同阶段的需求,积极整合相关资源,为其提供服务。(案例:病患6)

3. 推动政策制定与完善

从社会工作在中国的发展脉络来看,政策先行一直是该学科专业化的重要动力,但这并不意味着社会工作学科完全是被动的。作为一门应用性较强的社会科学,它一直在主动探索并回应新的社会问题,在持续的社会服务中不断建构相关体系,并推动政策和制度的发展和完善。[25]

因此,在普惠性安宁疗护体系内部,医务社工还能够推动政策制定与完善。他们通过搜集并反映社区和病患的真实需求,为政策制定提供实质性建议;通过与医疗机构、政府部门以及利益相关者合作,将社区层面的需求和问题传达到上级决策层面,从而引导政策的制定和完善。

H省A医院在探索安宁疗护服务下沉过程中发现,当前安宁疗护服务的收益不高,甚至无法满足相关人员和物资的支出。为此,包括医务社工在内的安宁疗护团队便开始根据相关课题成果探索按住院床日打包付费,同时也在不断尝试构建居家与住院相结合的社区安宁疗护服务模式。A医院已经成为该模式的全国牵头试点单位。(案例:机构1)

(二) 推进体系内容落实

普惠性安宁疗护在实践过程中具有整体性、个性化和延续性的特点。由于安宁疗护服务具有整体性,因此笔者在此将从“生理—心理—社会”三个方面讨论医务社工在整体性、个性化、延续性服务上所具备的专业优势。

1. 生理方面:关注躯体不适与舒缓照护压力

病患在终末期阶段往往面临一系列生理上的不适感。例如,疼痛是他们面对的普遍问题,但疼痛原因又是个性化的,疼痛不仅是一种实质性的组织损伤,更是一种会通过神经传导影响病患的情绪和感觉。[26]这也进一步说明生理不适会影响终末期病患的心理和情感反应。在安宁疗护过程中,医生首要关注的是病患的生理感受,并且更多的是扮演积极治疗的角色。

由于家属与专业医护人员在理念和认知上不同,两者时常会有意见冲突。例如,医生对于病患的治疗始终坚持积极治疗与抢救,这与病患及其家属的意愿有差异,家属有所担心,却不敢表达意愿。(案例:病患11)

但医务社工有较为充足的时间与病患及其家属沟通,可以通过专业的工作评估来识别特定疼痛的部位、诱发疼痛的社会原因等,并作为病患与专业医护人员沟通的信息桥梁,协助专业医护人员缓解病患的身体不适。

长者受疾病的影响而积痰、呼吸不畅,头部存在不明原因的神经痛。医务社工与家属沟通了解到,长者有意识时会希望自己尽可能没有痛苦地去世。医务社工通过链接资源,在饮食、护理等方面给予长者支持,并利用量表测量其痛苦程度,与康复师、医生、护士等分工合作,舒缓长者的痛楚。(案例:病患1)

在照护终末期病患的过程中,许多家属缺乏提供舒缓照护所需的专业技巧,而医务社工作为安宁疗护团队的一员,了解常见病症和临终病患的身体状况,具备一定的医学知识,能够提供基本的疾病管理和症状缓解措施。因此,他们可以在医生指导下将关键技巧传授给家属,以实现安宁疗护资源的下沉。

医务社工结合所学向长者家属分享一些专业的护理知识(医务社工接受过护理方面的培训,持有护理员证书)。医务社工首先了解长者近期的护理情况,再结合长者妻子的表述及评估观察到的情况,分享护理专业知识给长者妻子,如床上的擦浴顺序及喂食技巧等。这在一定程度上舒缓了长者的痛楚。(案例:病患1)

但安宁疗护的服务对象不仅是病患,还包括作为其照护者的家属,医务社工的介入能缓解他们的照料负担。在病患身体出现好转并退出安宁疗护服务时,医务社工还可以为其照护者提供延续护理服务的建议。

病患的长子身体二级残疾,长时间照顾病患给其造成较大的压力。医务社工协调病房资源加以协助,使病患得到适当照顾,并将其长子的照护负担控制在身体可承受的范围之内。在病患生命体征趋于平稳并出院之后,医务社工仍继续关注病患并提供延续服务。(案例:病患6)

2. 心理方面:关注心理波动与提供情感支持

一般来说, 专业医护人员更侧重于解决病患的生理问题,对其他方面则关注不够,但当病患得知自身已经处于终末期的消息时,其生命价值与意义感被剥夺,容易出现焦虑、孤独、沮丧、恐惧等情绪。而医务社工具备心理疏导的能力,能够提供相应的支持和指导,将心理疏导服务下沉至终末期病患及其家属的生活中。具体而言,医务社工可以在和医生、家属评估病患的病情后,商讨进一步的医疗计划,并对病患及其家属进行相关的心理评估与介入。

既有研究发现,终末期病患大多希望在生命临终阶段有亲近的家人陪伴身边,并与其进行肢体接触和交流。[27]因此,医务社工在介入安宁疗护时,会十分重视病患的心理需求。

医务社工通过量表了解到,长者的社会支持为中等水平,并且长者患有轻度抑郁。医务社工通过邀请亲友关怀长者及增加探访来提升其社会支持。比如,鼓励长者的女儿在周末来陪伴,并邀请老街坊来看望,较好地增加了长者的社会支持。同时,医务社工通过情感关怀、陪伴等给予长者支持,并尝试用音乐等方式营造舒适的环境,帮助长者疏导不良情绪。最终长者的情绪得到平复,不再继续狂躁。(案例:病患1)

但受到临终期影响的不仅是病患自身,还有病患家属。家庭系统理论将家庭视为一个整体,家庭成员在多个维度上高度交互影响,一个成员的临终必然会牵动整个家庭系统的变换。[28]病患与家属双方面临的巨大压力使得他们在沟通和表达情感上出现困难[29],从而引起家属的适应障碍和心理危机[18],造成家庭功能紊乱。医务社工能够从其专业角度出发,对病患家属提供心理支持,并在病患离世后继续为其家庭提供延续性关怀服务。

病患的妈妈面对女儿患病、治疗的各种压力,内心充满自责、难过、无助等痛苦情绪。医务社工通过链接关怀陪伴服务——小家家长的朋辈关怀、一线工作人员与志愿者的陪伴与关怀,让病患及其妈妈能够获得聆听和陪伴,并寻找专业心理咨询的资源,引导其缓解哀伤情绪,为死亡做好心理准备。(案例:病患2)

医务社工入房探视,并引导病患的妻子讲述心里的焦虑及担心,其从刚开始的不信任,到后来很愿意向医务社工诉说心里的焦虑,同时医务社工也引导病患的其他家人进行情绪表达。(案例:病患11)

有时因为终末期病患处于昏迷状态,安宁疗护的心理支持对象会由病患转换为其家属,医务社工能够凭借自身的专业优势,协助家属表达自身情感,并形成正确的生死观,实现对家属的心理疏导。

因服务对象长期处于昏迷状态,医务社工最终确定向患者家属开展个案服务,为其协调照顾资源、提供心理支持,并在病房探访时评估病患长子的心理痛苦程度。医务社工通过面谈了解病患长子与其母亲之间的共同经历,并运用同理技巧快速与病患长子建立专业关系,进而引导其趁母亲仍然在世,及时向母亲表达自己的心意。经过个案服务后,病患长子的心理痛苦得到缓解,心理压力有所减轻。(案例:病患6)

3. 社会方面:关注社会关系与提供社会支持

终末期病患及其家庭的需求还包括社会支持。与专业医护人员相比,医务社工能够快速理清病患个性化的社会关系,也能主动挖掘相关政策资源,并进行有机整合,最终形成一个以病患家庭为中心的社会支持网络。这能够极大提高安宁疗护服务的全面性和可及性,从而减轻病患痛苦,提高其临终生活质量。

在临终阶段,终末期病患对于自身的社会关系有一些特殊需求,这些需求可能受到其个人价值观、社交圈子和人生经历的影响。因此,安宁疗护在某种程度上必须是一种个性化的服务。例如,病患在临终阶段可能会回顾自己的生活,思考曾经的快乐、矛盾等经历,以实现内心的和平感,这可能会涉及朋友、同事等诸多社会关系。相较于专业医护人员,医务社工更能从其专业角度出发,摸清终末期病患的社会关系及其背后的需求,并使这些需求得到满足。

医务社工通过鼓励长者妻子邀请其他家属、亲友来看望,与长者说话,讲述过往的快乐时光,增加长者的社会支持。(案例:病患1)

此外,许多终末期病患及其家属还会面临较为严重的经济压力。[30]相较于专业医护人员,医务社工更了解社会资源和支持网络。他们通过与社会工作机构、志愿者组织和社区合作,为病患提供社会支持和资源,帮助其在临终阶段保持尊严,甚至在病患离世之后,依旧为其家庭提供资源链接与延续性服务。

病患为单亲家庭的子女,家庭经济情况较差,但治疗费用高达25万元。因经济缘故,其家庭无法为病患提供长期稳定的营养补充,于是医务社工为其积极链接经济资助。病患的两个妹妹独自在广西生活,无人照料,医务社工链接资源为其提供照护。在病患离世后,医务社工仍定期关心其母亲,针对其的爱心筹款在得到捐赠人同意后,也用于支持其家庭后续生活费用,减轻其家庭经济负担。(案例:病患2)

总之,医务社工能够通过其专业素养和在“生理—心理—社会”三个方面的整体服务理念,成为协助安宁疗护服务的职业主体,并在其中贯穿个性化服务与延续性关怀。因此,医务社工在安宁疗护服务中的作用不仅仅是提供专业知识和技能,更重要的是发挥其人文关怀作用。他们具备同情心和同理心,能够与病患及其家属建立信任和亲密关系,成为其支持者和伙伴。他们通过帮助病患舒缓疼痛、倾听和理解病患及其家属的压力、链接病患所需的社会支持与社会资源,帮助病患及其家属直面死亡挑战,解决其内心的冲突和矛盾,最终达到“去者善终,留者善别”的目的。[31]

五、医务社会工作介入安宁疗护面临的困境及其破解之道医务社会工作在介入安宁疗护过程中可以发挥一系列专业优势,有助于推动安宁疗护朝普惠方向发展。但是必须指出,目前无论是微观层面的个人理念,还是中观层面的操作流程,以及宏观层面的制度设计,都在某种程度上阻碍了医务社工将安宁疗护服务下沉至社区和家庭。

首先是微观层面。安宁疗护至今未处理好本土化的文化适应问题。一是受到传统价值观的影响,加之我国生死教育的缺失,形成了回避谈论死亡的社会环境。在安宁疗护场景中也存在“回避还是谈论死亡”“积极救治还是放弃抢救”的冲突。[32]同时,医务社会工作秉持的“案主自决”价值观,与我国传统的“差序格局”血亲伦理存在矛盾,导致其在介入时存在一定的困难。[25]二是安宁疗护在具体操作过程中,需要终末期病患与家属相互相表达需求并相互支持,但在我国传统家庭文化中的情感表达是内敛的,病患和家属双方很少表达自身的真实需求,在这种“双向保护”中反而造成了若干遗憾。[24]

受到社会认知和传统观念的影响,安宁疗护被相关人员认为秽气。(案例:病患11)

病患及其家属性格含蓄,家属未对病患表达爱、感谢和歉意等。(案例:病患4)

其次是中观层面。医务社工在参与安宁疗护时仍存在一系列操作困难,经济付出不对等、专业医护人员指导不足、医务社工自身心理压力大等都会影响医务社会工作的服务效果。一是安宁疗护作为一项服务难以进行量化评估,对项目收费造成一定困扰,出现了“收费与实际付出不对等”的情况。[14]二是医务社工需要专业医护人员指导,但在现实中却存在缺乏专业医护人员支持的情况。三是医务社工会产生高密度的情感负荷,需要适当的支持系统来应对介入工作中的压力和挑战。[33]

有些服务没有相应的收费项目,有些护理的收费标准根本无法体现劳动价值。(案例:病患7)

医护资源紧缺一直是医务社会工作中较为困难的问题,虽然医务社会工作机构与一些医院有合作关系,但是合作方服务的时间和机会有限。(案例:病患1)

医务社工在为病患提供温暖的同时,自己却无法排出负能量,容易出现情感耗竭。(案例:病患5)

最后是宏观层面。该层面涉及一系列制度安排。一是医务社工在介入安宁疗护时,缺乏明确的专业标准和指导方针,使其在实践过程中无法及时解决相关问题,进而无法提供高质量的统一服务。[34]二是医疗保险制度对安宁疗护朝普惠性方向推广有所限制,究竟哪些安宁疗护子项目可以实现医保报销,哪些又不在医保报销目录范围之内,并未得到清晰划分。[35]三是跨部门合作和协调存在困难,医务社工在进行安宁疗护服务时,通常需要协调不同部门和医疗机构,但机构之间的壁垒导致协调困难,进而影响安宁疗护的连续性及广泛推广。[36]

安宁疗护老人需要的诊疗、护理项目比较多,但每日可报销的额度是固定的,实际费用超出可报销的额度比较多。(案例:机构2)

无法固定专职的医务社工,只能组建临时团队,但其又受到自己部门的轮岗或休假安排的限制,这对落实个案跟踪的影响很大。(案例:机构3)

因此,首先,在微观层面,要解决安宁疗护的本土文化适应问题,推动社会对安宁疗护的了解和认可,鼓励病患及其家属积极参与决策,表达需求。其次,在中观层面,政府和医疗机构要探索建立多样化的资金来源和补贴机制,以确保安宁疗护服务的收益与付出相匹配;同时,也要加强医务社工的专业培训,为其提供必要的医学专业指导和支持;并建立医务社工心理健康支持系统,帮助其应对情感压力。最后,在宏观层面,政府要加快制定专业标准和指导方针,明确医务社工的职责和实践准则;要完善医疗保险制度,保障病患能够获得必要的安宁疗护服务,减轻其经济负担;要加强不同部门、机构间的合作与协调,促进医院、社区护理机构、康复中心等不同机构间的密切合作,确保安宁疗护服务的连续性和协同效应。

六、结束语当前,我国医学体系主要关注“治病”及其相关的医学技术,但对终末期病患的全面关怀尚显不足。安宁疗护作为一项关注病人生命质量和尊严的服务,在我国起步相对较晚,覆盖面也较窄,主要由专业医护人员提供服务,其服务在数量和质量上都存在不足。医务社会工作的介入能够为安宁疗护服务朝普惠性方向发展提供路径,医务社工的专业知识和素养能够为终末期病患及其家属提供更全面的支持,且这种支持体现在全人照护的各个方面。但也必须承认,医务社会工作在介入安宁疗护中面临困境,只有政府、市场和社会相互协同,才能解决问题。

需要注意的是,我们必须建设符合中国国情和社会文化需要的普惠性安宁疗护体系。这需要结合中国传统的家庭关怀和社区支持系统,且要在传统文化道德理念的浸润下不断进行探索实践,才能构建出具有中国特色的安宁疗护模式,才能实现普惠性安宁疗护的普及化、制度化、均等化和个性化。只有通过各方共同持续努力,不断创新实践,才能为生命终末期提供安详、舒适和有尊严的普惠性安宁疗护服务,实现“生死两相安”。

注释

| [1] |

刘谦, 申林灵, 秦苑. 由死亡范式演进看中国安宁疗护问题[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2022(4): 215-221,228. |

| [2] |

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Implementing World Health Assembly resolution on palliative care[EB/OL]. (2021-12-10]. https://www.who.int/news/item/12-10-2021-implementing-world-health-assembly-resolution-on-palliative-care.

|

| [3] |

XIE Y, XU Y, YANG S, et al. Investigation of the awareness of and demand for hospice care and attitudes towards life-sustaining treatment at the end of life among community residents in Hangzhou[J]. BMC palliative care, 2020, 19(1): 1-9. |

| [4] |

国家卫生健康委员会. 对十二届全国人大五次会议第1356号建议的答复[EB/OL]. [2023-06-13]. http://www.nhc.gov.cn/wjw/jiany/201712/3a814f3f0ce8469d9719f246dee29e43.shtml.

|

| [5] |

国家卫生健康委员会. 安宁疗护中心基本标准 (试行)[EB/OL]. [2023-09-22]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s3593/201702/88b4c10220c5474d905eeb43b272d24f.shtml.

|

| [6] |

国家卫生健康委员会. 安宁疗护中心管理规范 (试行)[EB/OL]. [2023-09-22]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s3593/201702/88b4c10220c5474d905eeb43b272d24f.shtml.

|

| [7] |

国务院办公厅. “十四五”国民健康规划[EB/OL]. [2023-09-22]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5695039.htm.

|

| [8] |

王蒙蒙, 徐天梦, 岳鹏. 我国现行安宁疗护的相关政策梳理、挑战与建议[J]. 医学与哲学, 2020(14): 19-22. |

| [9] |

刘沛妤, 余达淮. 比较视阈下共享发展理念的普惠性[J]. 科学社会主义, 2018(1): 49-54. |

| [10] |

黄开腾. 由“普惠式扶持”到“分类扶持”: 扶贫方式的转型[J]. 理论导刊, 2017(8): 72-76. |

| [11] |

余成普. 中国农村疾病谱的变迁及其解释框架[J]. 中国社会科学, 2019(9): 92-114,206. |

| [12] |

白维军. 普惠型养老服务: 释义、短板与发展策略[J]. 中州学刊, 2023(4): 71-77. |

| [13] |

王宏强, 王云斌. 发展普惠型: 小康社会中国社会福利制度趋向[J]. 湖北社会科学, 2021(4): 57-62. |

| [14] |

贺苗, 曹永福, 王云岭, 等. 中国安宁疗护的多元化反思[J]. 中国医学伦理学, 2018(5): 581-590,609. |

| [15] |

WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO definition of palliative care/WHO definition of palliative care for children[EB/OL]. [2023-06-15]. http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/.

|

| [16] |

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global atlas of palliative care at the end of life[EB/OL]. [2023-06-15]. http://www.thewhpca.org/resources/global-atlas-on-end-of-life-care.

|

| [17] |

姜姗, 李忠, 路桂军, 等. 安宁疗护与缓和医疗: 相关概念辨析、关键要素及实践应用[J]. 医学与哲学, 2019(2): 37-42. |

| [18] |

林君忆, 蔡思雨, 周翾, 等. 医务人员对晚期癌症患儿尊严维护的质性研究[J]. 护理学杂志, 2023(3): 8-12. |

| [19] |

LADDA T, WANICHA P. Embedding palliative care into healthy aging: a narrative case study from Thailand[J]. Journal of hospice & palliative nursing, 2018, 20(4): 416-420. |

| [20] |

罗涛, 赵越, 刘兰秋. 健康老龄化视角下我国安宁疗护服务体系建设现状与对策建议[J]. 中国全科医学, 2022(19): 2315-2319,2324. |

| [21] |

姚晓月, 杨旻斐, 詹玥, 等. 终末期病人急诊安宁疗护的研究进展[J]. 护理研究, 2023(6): 1056-1059. |

| [22] |

CHUNG F R, TURECAMO S, CUTHEL A M, et al. Effectiveness and reach of the primary palliative care for emergency medicine(PRIM-ER) pilot study: a qualitative analysis[J]. Journal of general internal medicine, 2021, 36(2): 296-304. DOI:10.1007/s11606-020-06302-2 |

| [23] |

XIAO J, CHOW M, LIU Y, ET AL. Effects of dignity therapy on dignity, psychological well-being, and quality of life among palliative care cancer patients: a systematic review and meta-analysis[J]. Psycho-oncology:journal of the psychological social and behavioral dimensions of cancer, 2019, 28(9): 1791-1802. |

| [24] |

林君忆, 陈芷谦, 郭巧红. 论以专业照护为依托的多维安宁疗护模式[J]. 医学与哲学, 2022(1): 38-41. |

| [25] |

徐选国, 秦莲. 制度赋能与专业建构: 中国式现代化进程中社会工作发展的双重动力[J]. 学习与实践, 2023(5): 90-101. |

| [26] |

GILAM G, GROSS J J, WAGER T D, et al. What is the relationship between pain and emotion? Bridging constructs and communities[J]. Neuron, 2020, 107(1): 17-21. DOI:10.1016/j.neuron.2020.05.024 |

| [27] |

孙荣, 王艳晖, 董凤齐, 等. 终末期癌症患者对优逝需求的质性研究[J]. 中国慢性病预防与控制, 2020(11): 852-855. |

| [28] |

汤瑞金, 张瑶, 张莉, 等. 家庭系统理论视角下乳腺癌病人家庭调适现状与研究进展[J]. 护理研究, 2021(23): 4243-4246. DOI:10.12102/j.issn.1009-6493.2021.23.021 |

| [29] |

庄洁, 陈岩燕, 吴晓慧, 等. 社会工作介入晚期肿瘤患者的实践: 家庭为本的视角[J]. 中国医学伦理学, 2018(11): 1457-1463. |

| [30] |

廖荣荣, 朱海慧, 陈晶晶, 等. 身心社灵四位一体全人模式对肺癌患者的影响[J]. 中国健康心理学杂志, 2022(9): 1310-1314. |

| [31] |

王素明, 王志中. 灵性照顾在晚期癌症病人临终关怀中的应用[J]. 中国社会医学杂志, 2018(1): 42-45. |

| [32] |

周英华, 李俏. 安宁疗护实践中伦理困境的探讨[J]. 医学与哲学, 2022(5): 34-39. DOI:10.12014/j.issn.1002-0772.2022.05.07 |

| [33] |

左倩倩, 张正敏, 高钰琳. 安宁疗护护士职业悲伤体验的质性研究[J]. 中华护理杂志, 2022(17): 2130-2136. |

| [34] |

胡哲豪. 安宁疗护政策在欧美及亚洲国家(地区)的实践和研究综述[J]. 人口与发展, 2019(6): 117-124. |

| [35] |

饶梦, 卢玉林, 杨丹, 等. 社区医护人员实施居家安宁疗护促进及阻碍因素的质性研究[J]. 护理学杂志, 2023(1): 104-107. |

| [36] |

何雪松, 侯慧. 社会工作专业化进程之中的“分”与“合”——以上海医务社会工作为案例的研究[J]. 河北学刊, 2018(4): 163-168, 174. |

2024, Vol. 24

2024, Vol. 24