2. 西北大学公共管理学院,陕西 西安,710127

2. 西北大学公共管理学院,陕西 西安,710127

2. School of Public Administration, Northwest University, Xi’an, Shaanxi, 710127, China

基层政策如何扩散一直是多个研究领域关注的重要问题。作为基层治理的关键一环,政策扩散并不是简单意义上的延伸,而是政策随着时间被社会成员了解、接受的过程。[1]就这个意义而言,基层政策扩散过程更像是一种多方利益博弈[2]的过程,其研究重点也倾向于对“共识”[3]“整体性和协同性”[4]以及“提高效能”[5]等内容进行探究,而研究的核心内容都指向基层政策扩散中的政策执行与多元主体参与的矛盾。实际上,作为中国公共行政体系中政策扩散的“最后一公里”[6],基层政府多数呈现出远离核心的原子化存在,不仅缺乏必要的公共资源,也缺少必要的组织协同资源。现实中很难通过较为理想的方式实现上级政策的扩散执行。当无法通过传统行政逻辑完成任务时,基层政府往往就会鉴于“压力型体制”[7]的逻辑,采取更为直接的手段实现公共政策的扩散。

在基层政策扩散执行的过程中,基层政府与多元主体之间的冲突会导致公共政策扩散受阻,尤其是在涉及基层民众的生活环境与生活质量的案例中表现得更为明显。[8]以垃圾分类回收为例,随着2019年城市生活固体垃圾分类处理政策《公共机构生活垃圾分类工作评价参考标准》的出台,全国各地都开始重视当地垃圾分类回收的进度。如何更好地推动各级政府实施垃圾分类回收政策的扩散执行也被学者普遍关注。2019年12月,垃圾分类成为当年中国媒体最关注的十大流行语之一。但是时至今日,垃圾分类回收政策的实行效果依旧显得不尽如人意,尤其是在基层政府层面。[9]在基层政府与政策扩散执行的研究中可以发现,基层政策扩散执行的稳定性较低[10],且扩散瓶颈期较长,容易导致基层政府对政策的关注度降低,[11]以及政策扩散的目标被公共话语所淹没,后期政策扩散的不顺利也会成为民众对于基层政府工作不满意的原因之一。而事实上,民众的满意度主要依赖于政策实施后个体利益的保障,[12]政策本身并不是民众真正关注的问题。

虽然垃圾分类回收的政策扩散困难重重,但是各地的政策出台并没有慢下脚步。2019年,上海开始推行强制垃圾分类回收,国家住建部也公布在全国46个城市展开政策试点,北京、上海、宁波、长春、银川等城市都颁布了相关政策,北京成了首个关于垃圾分类的立法城市。在国家宏观政策的推动下,有关垃圾分类回收的政策在各地呈现出上升趋势,东莞、深圳、苏州、扬州等城市随后都颁布了相关政策。

由此可见,相互矛盾的两组数据出现在了基层政府政策扩散的执行过程之中。一方面,基层政策扩散执行服务于上级的行政目标,基层政府不得不考虑传统行政体系中的上下级关系和上级的行政压力对政策扩散的影响。另一方面,基层政策扩散执行受到多元主体的阻碍,基层政府不得不承担由政策扩散带来的风险,这在许多研究中都有所体现。为了化解这种风险,基层政府在政策扩散过程中采取了数字化沟通[13]和上门做工作[14]等途径缓解民间压力对政策扩散的影响。当上级行政压力和民间扩散压力相互作用时,基层政府的政策扩散执行就呈现出一种“挤压式扩散”的特征。

“挤压式扩散”虽然表现出了复杂的态势,但是究其内部逻辑而言,实际上是基层政府在处理基层政策扩散过程中所表现来的博弈。尤其是在多元主体与基层政府的互动与日俱增、对基层政府的“挤压”之势愈演愈烈的背景下,基层政策扩散不得不同时考虑多个问题。其一,如何顺利扩散?其二,如何满足多元主体的不同诉求?在现代社会中,基层政策扩散不单单是一种政策的弥散过程,更表现出多方主体关于利益博弈的特点。一方面,基层政府需要达成整体目标,完成上级交代的任务。另一方面,基层民众对于自身乃至群体的利益追求日渐强烈,在极端的情况下可能表现为民众与政府决策“对着干”,包括话语、行动等方式,有时甚至会产生暴力对抗。因此,在多方主体不同的角力下,基层政府实际上处在多方压力的博弈之中。这也是为何在基层政策扩散中会产生“挤压式扩散”现象的原因。

本文借助陕西省西安市高陵区L社区的案例研究,试图解决与挤压式扩散相关的三个问题。挤压下基层政策扩散的逻辑是如何执行的?这种挤压力是如何变化的?在挤压式扩散的背景下,基层政府如何推动政策的有效扩散?

二、文献梳理与研究框架(一) 相关文献回顾

1. 政策扩散

据已有文献研究可知,政策扩散(policy diffusion)被认作是一种政策从空间上发生转移。[15]政策扩散执行则表现得更为具体,被视作存在于政策系统内部[16]、借助主体或是机构推动传播[17]、被其他主体或机构采纳学习创新[18]的过程。有学者认为,在讨论政策扩散执行时不应该忽视政策传播[19]与政策创新[20]的研究,三者一直具有极其紧密的关系。也有学者在相互关联的基础上将基层政策扩散执行理解为一种“政策集群”[21]的共识。也就是说,基层的政策扩散执行不应被理解为一种简单的传递,扩散执行本身也是一种官方与非官方的策略博弈。[22]与此同时,更多的学者认为基层政策扩散执行的动力始于政府的权力干预,[23]这似乎给基层政策扩散执行本身赋予了一种政府自上而下的管理色彩。进入21世纪之后,学者们发现将基层政策扩散执行的全过程理解为政府自上而下的策略操作,已经不能解释当前社会背景下政策扩散执行的成败。在原有理解下,政府借助资源与权力的优势大可掌握政策扩散的范围与影响,[24]实现政府就政策本身的规划与目标。但是有学者认为在现代社会背景下,这种政府理想性政策扩散难以实现。[25]尤其是在“公共领域”的概念引入政府的公关活动之后,单纯依靠政府推动基层政策扩散目标的实现成为了“乌托邦”式想法。因此,在基层政策扩散执行的研究中,不少学者选择跳出传统逻辑中的政策扩散机制,尝试将更多的变量纳入基层政策扩散执行的考量中。刘跃志等通过定性比较分析法,将新时代基层政策逻辑认定为一种多因素耦合机制作用下的结果;[26]韩啸和魏程瑞则以环境信息公开为研究对象,将社会风险认定为影响基层政策扩散的机制之一;[27]徐增阳等强调政府构建健康的社会分配机制、注重个体利益的平衡,会更有利于刺激基层政策扩散。[28]由此可见,对于基层政策扩散执行的考量已不能被视为“铁板一块”,不应单纯地将政策扩散执行的成败归结于政府实施策略的成败,而应该将更多的影响因素纳入政策扩散研究之中。

2. 基层政府在政策扩散中的执行逻辑

在实际操作中,基层政府本身所存在的能动性差异,导致政策扩散执行的结果呈现出多样化的趋势。[29]学者们对这种多样性原因的解释截然不同。有学者将这种差异性结果归结为基层政府之间资源禀赋性的差异,[30]认定资源依赖是决定基层政府能动性与政策扩散执行成败的主要原因。首先,由于各个地方的发展不均衡,资源的分配势必会存在倾斜。[31]其次,不可否认的是,政府能动性在资源分配的刺激下,二者呈现出正向相关的关系。[32]基于上述原因,学者将资源作为基层政策扩散执行的研究对象。有学者基于传统科层制的考量,将基层政策扩散执行划分为两种模式,即“外部压力模式”[33]与“内部压力模式”[34],并将基层政府在政策扩散执行中存在差异的原因,归结为传统情境下的压力机制[35]与基层政府内部的“晋升竞标赛”[36]模式。有学者使用“运动式治理”[37]来解释基层政策扩散执行中的外部压力,即为了配合国家治理目标与国家整体政策发展体系的完善,基层政府需要在政策扩散执行中尽量与国家发展目标保持一致,并且在短时间内实现政策的扩散与落实,配合解决当前的治理问题。自党的十九大以来,治理体系现代化的构建成为各级政府的主要目标,中央政府在其中扮演“参与者”的角色,更多的权力落实到基层政府。此外,就公共治理问题国家提倡由地方政府乃至基层政府增强创新意识,将“政府能力”强化为“治理能力”,[38]增强地方政府和基层政府自身竞争力,并落实符合当地情况的公共政策以解决公共治理问题。在此背景之下,基层政府之间更容易形成竞争性[39]的发展模式,以获取社会的广泛关注。

(二) 分析框架

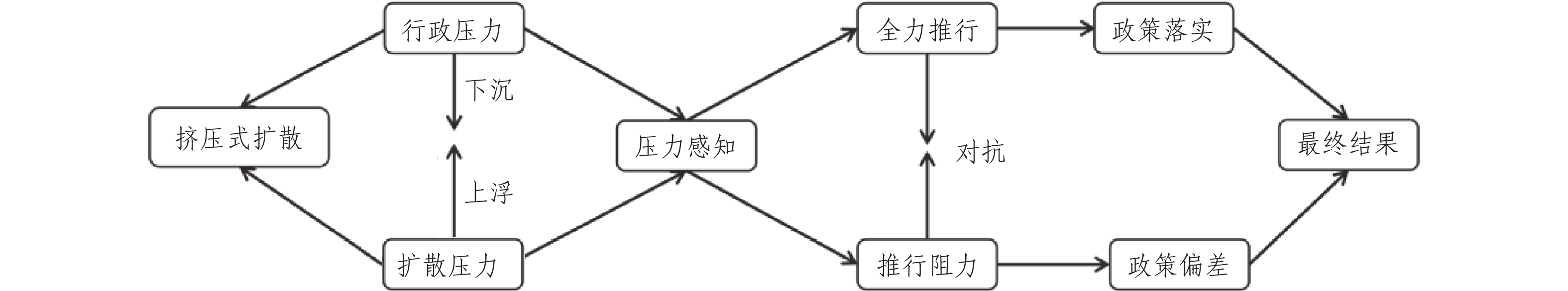

基层政策扩散执行向来就是公共治理研究的重要课题之一。就政策扩散执行本身而言,学者们认为其受到多个子要素影响,[40-42]包括政府、民众、媒体乃至公共组织都在其中发挥了重要作用。政策扩散执行源于基层政府对于政策实施压力的反应,就基层政府而言,无论是主动或是被动增强政策扩散,其对于政策落地都具有推动作用。但是就基层政策扩散执行整体而言,该行为属于基层政府绕过多个变量推动公共政策扩散执行的策略。戴伊认为,政府如果要取得公共政策扩散执行的成功,就需要“调节社会内部冲突,动员人民协同对外”[43]。严强认为,公共政策扩散执行是“满足多元利益需求的、事实和价值统一”[44]的过程。因此,公共政策扩散执行不单单是满足政府的利益需求,还需要在整个过程中考量社会、民众乃至媒体的认知。在基层政策扩散执行的过程中,必须考虑能够涵盖基层政策扩散的各个变量,基于此我们可以得出挤压式扩散逻辑(见图1)。

|

图 1 挤压式扩散逻辑 |

具体而言,挤压式扩散是指在政策自中央推广至基层过程中,基层政府需要承担与国家政策整体目标保持一致的下沉压力,从而基层政策扩散必然会受到整体行政体系的影响。[45]就传统行政逻辑而言,基层政府并不具备制定政策的功能,在治理体系中基层政府始终扮演的是政策施行者的角色[46],而政策的制定则源于上级。同时,基层政策扩散也依赖于基层政府自身的“资源分配”[47]和“注意力”[48]等要素的影响。此外,基层政府政策扩散的压力也来源于民间,当基层政策扩散嵌入到民众之间,民众作为政策的服务对象势必会对政策扩散产生影响。有学者提出,正是由于基层政府处在特殊的位置上,其必然也处于矛盾之中。[49]民众之间的人际关系[50]、基层的资源禀赋[51]以及利益需求[52]都会影响基层政府的政策扩散。

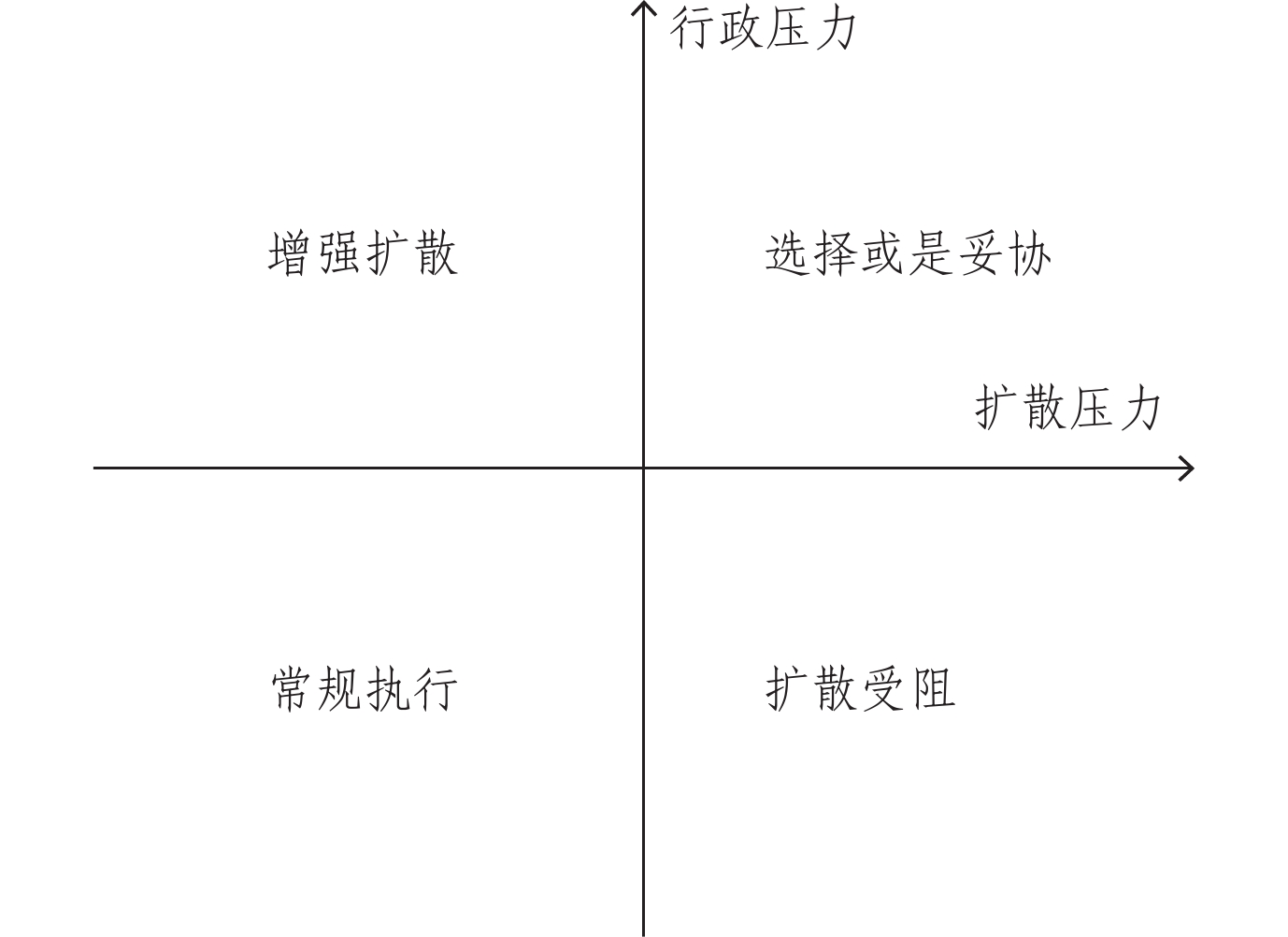

因此,当基层政府在政策扩散中受到上下压力的挤压时,其往往会体现出不同的执行逻辑(见图2)。

|

图 2 基层政府政策扩散的执行逻辑 |

首先,当政策扩散的行政压力强于扩散压力时,基层政府需要充分调配人力、物力,推动政策顺利扩散。有学者将这种行为称作运动式治理[53],可以将其理解为基层政府在短时间内实现政策落实以化解来自上一级的行政压力。其次,当政策扩散的行政压力与扩散压力都相对处在一个较为平稳状态时,基层政府可以在该理想状态下按照常规方法执行政策。这种模式既可以完成上级的行政要求,也没有完全脱离民间的实际诉求。但是这种模式也有弊端,基层政府在缺少压力的情况下,容易陷入悬浮式治理[54]的旋涡。再次,当政策扩散的行政压力弱于扩散压力时,基层政府会具体根据扩散压力的强弱做出相应的改变,但是无论如何改变,政策扩散的原有进度都会受到影响。这主要是由于扩散压力的嵌入程度在此模式中表现得更为强烈,基层政府不得不在行政压力之外考虑政策扩散的推进难度。最后,当行政压力与扩散压力都表现非常强烈时,基层政府就需要在两者之中做出选择,既可以选择克服扩散压力,继续推行政策,也可以选择与扩散压力妥协,暂停政策扩散或者与其余主体协商。在这个阶段,实际上政府就处在挤压式的扩散之中。

那么,在挤压式扩散的背景下,政策扩散是如何执行的呢?挤压式扩散作为一种中间模式,并不具备强烈的政策指向,基层政府在政策扩散过程中,也未呈现出明显的“不破不立”的问题,而是伴随着挤压力大小的不同表现出动态应对的特点(见表1)。

| 表 1 挤压式政策扩散基层政府反应逻辑 |

可以发现,挤压式扩散处于悬浮式扩散与运动式扩散之间,既不是基层政府立下“军令状”,以缓解上层行政压力的运动式扩散,也不是“上有政策,下有对策”的悬浮式扩散。在挤压式扩散中,基层政府在政策扩散后的执行选择异常重要。因为处在两方压力之中,基层政府要选择行政压力与扩散压力之间的平衡点,做到压力平摊,以化解两种压力带来的影响,从而推动政策的有效扩散。

在第一阶段,基层政府的内部压力为遵循上层意愿推动政策扩散,在这个阶段实际上不存在来自民众的扩散压力,基层政府只受到了来自上层的行政压力,整体上呈现出挤压力“内大于外”的特征。

在第二阶段,伴随政策扩散的深入,政策的下沉与民众的诉求之间有了初次的相互作用。如果因民众诉求所产生的外部压力并未引发不可控的局面,基层政府一般依然会选择继续推动政策扩散,并且增强在基层的政策宣传,以平抚民众的诉求。在这一阶段,基层政策扩散已经有了挤压式扩散的雏形,但是基本上“内外平衡”。考虑到外部压力并未对政策扩散造成实际影响,因此,基层政府依旧会选择按照计划推动政策扩散。

在第三阶段,挤压力“外大于内”,民众诉求逐渐演化成大规模的抗议、舆论极化甚至出现暴力对抗等事件,基层政府难以继续推动政策扩散。在这一阶段,基层政府所受到的外部压力已经明显影响到了政策扩散,其完全处在了挤压式扩散的矛盾中心,需要及时做出准确的选择。基层政府如果在该阶段选择按照内部压力继续推动政策扩散,可能会引发民众更大规模的行动。如果因为外部压力选择暂停政策扩散,可能会受到来自于上层的行政压力。因此,在该阶段基层政府如何选择政策扩散的策略就显得尤为关键。

本文拟通过案例分析基层政府的政策扩散方法,按照挤压式扩散的逻辑逐条梳理基层政府如何在不同阶段推动政策扩散,以及在挤压式的背景下,如何推动政策的有效扩散。

三、案例描述与研究设计(一) 研究设计

1. 方法选择

本文选择案例研究方法,以垃圾分类回收政策执行过程为例,探讨在挤压式扩散背景下基层政府推动政策扩散的执行策略,对其政策执行过程进行动态解释。由于政策扩散通常被视为一个自上而下的整体性过程,[55]但是其执行过程却与理想目标相差甚远。随着网络技术的普及,越来越多民众、媒体、社会组织的介入,为基层政策扩散赋予了不确定因素,同时,政策扩散中的行为博弈也是无法准确把握的因素。而在案例全过程中包含了上述无法准确把握的因素。因此,选择案例研究方法,符合基层政策扩散研究要求。

2. 案例选择

虽然与多案例研究相比,单一案例研究存在普适性的问题,但是在研究政策扩散过程中,单一案例研究的纵向性[56]有利于对案例本身各阶段的准确解读,因此,本文选择单一典型性案例开展研究。

对案例的选择需要把握三点要求。其一,能够获得一手案例资料,尤其是具有实效性的访谈资料。其二,案例必须具有完整的政策扩散逻辑链以及代表性,否则不能阐释清楚本文的研究重点。其三,在案例中出现明显的公共事件并影响了基层政策扩散的进展。因此,本文选取陕西省西安市高陵区L社区的垃圾分类回收政策执行过程作为研究对象。

2020年1月,西安市率先试点颁布了垃圾分类回收的新政策,即“不分类不回收”政策,并在管辖的各个行政区都做出强制性要求,垃圾车每日一收,未进行分类的垃圾暂不回收,直至完成分类后再回收,由此产生了诸多问题。以L社区为例,在政策实施之初,社区工作人员将原有的垃圾投放点拆除,重新设置社区垃圾分类回收投放点。社区中原有的垃圾投放点多数位于居民楼下,居民下楼即可将垃圾处理。在新政策实施后,垃圾投放点改到特定的位置,距离居民楼较远。L社区是典型的老龄化社区,大多数居民都是离退休人员。居民觉得垃圾分类投放点较远,不愿意走过去,照常将垃圾扔在楼下,导致长时间无人处理。作为执行单位的基层政府要求社区工作人员在原来的垃圾投放点加强看管,劝导前来投放垃圾的居民,建议其去新的垃圾投放点投放。在执行过程中,社区工作人员不理性的工作方式、居民我行我素的态度,造成居民多次与社区工作人员发生语言和肢体上的冲突,导致垃圾直接投放在居民楼下,长时间无人分类回收,影响社区居民的正常生活。

3. 访谈对象

本文是对基层社区的垃圾分类回收政策执行过程的研究,因此将访谈对象确定为基层社区工作人员与社区民众。基层政府作为治理结构中的行政单位,既具有国家合法权利实施的功能,也具有对于上级政策资源再分配的职能,[57]因此,在执行政策扩散中,基层社区工作人员可以借助职能实现政策扩散的再生产。与此同时,基层民众参与也是基层政策扩散不可忽视的一环。民众可通过问责与抗议等形式参与基层政策扩散。因此,本文选择了基层社区工作人员与社区民众作为访谈对象,期望厘清基层政府与社区民众在基层政策扩散中的矛盾关系。

4. 资料来源

首先是访谈资料。笔者自2022年8月至10月通过面谈或者电话谈话的方式对L社区工作人员与居民进行访谈,共访谈40人,

与其他政策相比,环境保护类政策天然就存在强制执行的意味,[58]该类政策的目的更为明确且执行力度更强。中央以及各省市政府的政策下沉目标就是为了维护生态环境的健康,因此多数基层政府在政策扩散执行过程中存在“一刀切”[59]的问题。

这种政策一到基层,等于就是给我们下了必须要完成的指标,我们不得不赶快完成,要不然压力太大了。园区这么大,我们没有办法管那么多,只能完全按照政策的要求来,希望尽早完成吧。(访谈记录:L社区工作人员,20220902)

L社区始建于2003年,在社区发展之初,社区公共设施以及政策管理由社区内部的物业服务处负责,该部门在处理政策扩散时,具有高度的可操作性,完全可以将居民体验放在首位。但在L社区整体移交后,社区的公共设施物业服务工作外包给了社会机构,并且该机构与当地政府间签订合同,L社区原本的物业服务模式发生了变化。

2017年,社区通知我们以后物业服务归外包公司管,并且定时有领导来视察。我们社区近年来都是优秀社区,成为了同行学习和上级视察的重点对象。如果我们不在某一个政策上做得尽善尽美,就会受到批评,我们的工作也就不稳定了。(访谈记录:L社区工作人员,20220830)。

L社区原来的物业服务模式发生变化之后,许多公共问题随之产生,比如,2017年居民抗议老年食堂服务不到位,2019年居民抗议住宅电梯做样子等。

现在这个物业服务处根本就不是为了我们考虑,之前的物业是我们的自己人,很多社区都很羡慕我们,什么麻烦打个电话就可以解决了,我们每年还举办社区人民代表大会。现在的物业费那么高,却什么事情都干不好。(访谈记录:L社区居民,20220825)

其实现在的物业服务处做任何事情就是为了收我们的钱,工作人员开个车把该干啥用大喇叭一喊,然后就回办公室,事情就结束了。(访谈记录:L社区居民,20220825)。

因此,在垃圾分类回收政策实施之前,社区工作人员就预见到了,实施政策必然会遭到居民的强烈反对。

这个垃圾回收政策肯定是要被居民反对的,我们社区以老年人居多,谁愿意走远路呢?(访谈记录:L社区工作人员,20220902)

因此,L社区的垃圾分类回收政策扩散,主要是随时间推移形成的纵向性扩散逻辑。

(一) 政策扩散执行前期:行政压力的下沉

2017年,党的十九大报告指出,“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策”[60],这是人与自然和谐相处的不二法则。2018年,国务院下发了《关于全面加强生态环境保护坚决大号污染防治攻坚战的意见》,着力强调环境问题已经成为重要的“民生之患、民心之痛”,并对国家环境治理整体阶段做出明确规定,就贯彻学习习近平生态文明思想、加强党对于生态建设保护的领导、推动绿色生活方式等问题形成制度性的要求与系统性的规划。[61]

当前,解决环境污染问题已经成为党和国家治国理政的新课题,同时也表现出政策红利。

现在环境治理是重中之重,社区的垃圾分类回收是其中的工作之一。只要在这个方面治理得好,肯定会获得上级的肯定。(访谈记录:L社区工作人员,20220903)。

因此,在基层政府政策扩散前期,需要对基层社区展开相应的摸底行动,即在社区如何实施新的垃圾分类回收政策?如何让社区居民接受新的政策?在具有问题意识的驱动之下,基层社区展开了关于垃圾分类回收政策扩散的初步探索,但是效果不佳。

在整个过程中,社会工作人员仅仅是通过物业服务的各个楼管群发了垃圾分类回收的一个文件而已。我们在群里询问相关问题,都没有回复。(访谈记录:L社区居民,20220825)

在政策扩散执行前期,居民已经就政策宣传不足等问题提出质疑,但是此阶段其所关注的是政策扩散不足的问题,而并未质疑政策本身。因此,在此阶段,居民对于政策介入的水平实际上呈现出势弱的趋势,在缺少民意阻滞的情况下,政策扩散的程度是相当迅速的。

在垃圾分类回收文件下发之后的第二天,居民楼门口的垃圾箱就没有了,每天都有收垃圾的车进来,非常准时。(访谈记录:L社区居民,20220825)

政策扩散在第一阶段呈现出快速发展的趋势主要依赖于基层政府的执行力。基层政府对于政策扩散的手段、资源具有一定的支配权,处于权力禀赋下的基层政府可能在压力机制的反馈过程中,形成政策强行扩散的行动取向,对居民的意见则采取一种“无为”

(二) 政策扩散执行中期:扩散压力的上浮

在政策扩散执行中期,相比于传统逻辑中的科层制压力,社区居民似乎对基层政策扩散具有更强大的影响力,如借助网络虚拟空间提升民众话语的影响力[62]。

当事情发生之后,我们就主动拉起微信群,大家在里面出谋划策,有些人去集体抗议,有些人建议给当地媒体爆料,总之,大家认为垃圾分类回收这个事情社区安排得很不合适。(访谈记录:L社区居民,20220827)

我们把这个问题发到了朋友圈和微博,得到了网友的支持。(访谈记录:L社区居民,20220827)

但是将这一阶段基层政府实施政策的强制扩散行为,归结为社区民意的压力也是有失偏颇的。需要承认的是,在基层政府政策扩散中期民众的介入程度有所增强。

一方面,社区居民意识到政策实施的细则并不符合居民的核心利益。当社区将原有的垃圾投放点拆除后,为了方便垃圾回收车的进入,将新的垃圾回收点设置在了距离居民楼较远的地方。作为一个典型的老龄化社区,居民认为这并不符合该社区的定位,路途较远会增加老年人的负担。

我父母都60多岁了,下楼本来就很麻烦,以前垃圾投放点就在楼下,垃圾扔起来很方便。现在要走很远的路,要是老年人摔一跤怎么办,社区能负责吗?(访谈记录:L社区居民,20220827)

正是因为这样的原因,大部分居民直接就将垃圾扔到了居民楼下。

反正就这样耗着呗,就把垃圾扔到楼下,看看社区到底管不管。这个垃圾回收搞得大家的生活都不正常了,就这么臭着吧。(访谈记录:L社区居民,20220827)

社区民众就政策落实细则表达出强硬的态度,希望基层政府对此做出反应,以影响政策扩散的快速态势。居民希望通过群体舆论压力推动政策的再生产,以获取基层政府妥协的态度,寻求政策的进一步转换。

另一方面,基层政府在政策扩散执行中期已经发现了政策扩散的减缓趋势,因此试图通过改变扩散手段,增强政策扩散的影响范围。

我们发现很多居民都没有按照要求实行政策,就安排工作人员在原来的垃圾投放点劝阻居民,推动垃圾分类回收政策实施下去,让大家的生活环境更好。这样既能满足上面的要求,又能满足居民的基本需求。(访谈记录:L社区工作人员,20220903)。

在政策扩散执行中期,社区居民和基层政府之间已经形成了一种博弈关系。居民希望通过个体聚集形成群体效应给基层政府施压,减缓政策扩散的趋势,要求政府回应自己的诉求,而基层政府需要有效疏解压力。在本案例中,基层政府通过工作人员“就地站岗”的方式缓和矛盾,希望借助权力组织继续将政策扩散推动下去。基层政府的博弈行为是一种减压行为,是一种试图缓解居民情绪的策略设计,其目的是通过缓解矛盾来增强政策扩散的影响范围。

(三) 政策扩散执行后期:挤压式扩散下的对抗

伴随政府博弈行为的延续,社区工作人员与居民的态度都发生了转变。居民发觉基层政府并未按照自己的诉求修改政策,而只是在形式上安抚民意,垃圾分类回收的政策继续在社区实施。基层政府的理想解决方案,即安排工作人员劝导居民,推动政策强制扩散,也伴随时间的推移逐渐表现出弊端。

我没有把垃圾扔到指定位置,工作人员就直接责骂。(访谈记录:L社区居民,20220827)

工作人员在原来的垃圾投放点贴上纸条,语气强烈地说明不按照要求投放的后果,但我们也不吃这一套。(访谈记录:L社区居民,20220827)

显然,劝导式解决方案并未在居民群体中发挥效果,甚至进一步激发了矛盾。首先,工作人员就地站岗这一行为本身并无不妥,可以引导民众实施新的垃圾分类回收政策。这也是基层政府在有限权力下的最具实际效果的办法,尤其是在处理公共问题时,合理使用这一办法可以有效解决问题。为何作为基层首选的行政行为在L社区反而成为激化矛盾的导火索?其原因在于操作环节中存在诸多问题。由于面积较大、常驻人口达7万人左右,L社区大批量使用楼长来担任劝导居民完成垃圾分类回收的工作,楼长因为工作压力大而过分使用权力,劝导居民时存在不理性行为,多次导致言语冲突甚至肢体冲突,政策扩散呈现出极不稳定的状态。

因此,基层政府不得不回应居民诉求,及时改变政策实施的细则。比如在2022年9月底,张贴告示详细讲解政策,并且将垃圾分类回收点重新布置在居民楼两侧,方便居民投放,对于不理性的工作人员予以教育警告,最终解决了问题。

由此可见,在政策扩散执行后期,基层政府为了保证政策的按时完成,就之前在政策扩散中的失误操作做出回应,在保证居民相关权益的前提下继续推动政策扩散。在这一阶段,政策扩散主要呈现出先慢后快的趋势,这与基层政府及时纠正操作环节的错误密不可分。

五、何以解“压”:挤压式扩散与基层政府政策扩散执行的破解(一) 挤压式扩散的形成

1. 行政压力的出现:一种基层锦标赛制

行政压力[63]一直与基层政府相关联。如何理解政策压力?政策压力起初源于中央政府的整体规划,自改革开放之后,地方政府在市场经济体制的影响下获取了更为充分的自主权。中央政府开始鼓励地方(基层)政府建立更为积极开放的创新机制。在改革开放初期,我国就建立了与经济发展相关的“政策试验区”与“政策试点制度”等扶助地方政府发展的决策。伴随政策落地,在中央政府的高度重视下,地方政府如何发挥政策效果成为了地方决策者首要思考的问题,这就是我们所理解的政策压力。

在这一时期,地方政府主要面对的是如何在与中央政策保持一致的同时,根据当地情况发挥政策效果的问题。为了解决这一难题,在这一时期逐渐形成了中央推行的“跨省学习”[64]的热潮,通过学习其他地区的政策推行方式与特色缓解政策压力,这种自上而下的政策扩散模式确实推动了政策在各个地方的落实。

进入21世纪后,在资源指向的影响下,地方政府转向使得政策压力在原有基础得以重构。具体而言,政策压力被进一步延伸,呈现出由外向内且内外并存的态势,即地方政府的公共政策发展正在由原先的“中央—地方”政策扩散机制向“地方自主”的趋势转换,地方政府结合当地优势展开政策设计和政策扩散等步骤。借助数字政府的便利打破空间限制,形成了全国性的竞争机制,以获取社会的广泛关注以及资源倾向。有学者借助锦标赛机制形象地形容了基于政策压力下地方政府的政策推行机制。[65-67]也有学者认为,锦标赛背后也是地方决策者关于自身政绩与晋升的考量。[68]

在本案例中,在垃圾分类回收政策扩散执行初期,基层决策人员在考虑如何推动政策扩散时就面临二元抉择,这也与在访谈结果如出一辙。

基于对整体利益的考量,基层政府在没有与居民间建立交互机制的前提下就展开了政策推广。基层政府率先通过宣传的方式下发政策文本,但并未解释清楚垃圾分类回收政策的转变,仅借助微信平台给居民发送通知。由于L社区中老年群体居多,该手段并未奏效,造成了在政策扩散执行的中期,居民反对意见集中。当意识到问题的严重性时,基层政府不得不妥协,公开向居民致歉,并处理不理性的工作人员,改变政策实施的细则。

2. 扩散压力的压缩:网络政府的困境

基层政府在政策扩散中通常处于两难境地,在面临行政压力的同时也需要考虑到作为个体的民众的策略行为。在政策扩散执行前期,基层政府以“无为”态度处理公共矛盾,忽视了民众在当前社会的群聚能力。现代社会中民众的群聚能力增强,可以压缩政府话语权力。很多学者就这一趋势做出了解答,其中对于“网络社会”[69]生成以及“话语新场域”[70]的解读得到了认可。

对网络社会的普遍认知源于卡斯特对未来社会体制的思考,他认为网络社会必然是一个文化交集、话语交融以及加之趋同的唯一社会结构。[71]相比于哈贝马斯就资本主义公共领域的批判而产生的对于公共领域的解读而言,卡斯特将概念化的元素相结合,为公众展现出了未来社会的构想。在进入21世纪后,网络普及的速度远超人们的想象,与此同时,网络的影响逐步延伸至人类生活的方方面面,话语与权力的重构也无一例外受到网络机制的影响。正如哈贝马斯用咖啡馆、沙龙将公共领域描述为一种人人皆可发言的场域一般,[72]网络空间也同样扮演了公共领域的角色。政治概念中以原子化存在的个体,借助网络传播的特点以话语作为“通行证”,可以在短时间内形成具有较强规模的话语冲击力。也正是如此,在现代社会中,政府角色的数字化也成为大势所趋。

但如何将政府的现实权力转移至网络空间,实现话语的规范性?这是学界关注的问题。在本案例中,居民借助网络话语的优势逆转了政策推广的趋势,对基层政府造成了莫大的压力,这与网络空间的特点密不可分。居民就政策的讨论传播得如此之快,在有限的时间内就形成了很强的影响力,是因为在时间和空间可以任意转换和处理的网络空间,个人和集体实践活动都通过虚拟空间进行,并通过互联网技术传播。居民就政策问题展开讨论,参与的居民自然会围绕政策中的核心议题,即如何让政府改变垃圾分类回收政策展开讨论。由于网络空间具有加强话语持续性和深入性的功能,这使得网络讨论的范围不断扩大、波及周遭,从而给基层政府造成持续性的压力,最终不得不向居民妥协,对政策本身展开反思。

(二) 基层政府政策扩散执行如何解压

挤压式扩散与其他模式最大的不同就在于基层政府处在行政压力与扩散压力之中,其他的模式只需要按照单一压力的发展逻辑展开政策扩散就可以化解矛盾,但是挤压式的扩散则需要平衡两种压力,才可以顺利推动政策扩散执行。因此,应在基层政策扩散中展开关于压力的思考。

1. 基于对于压力的考量推动政策扩散执行

对于压力的考量是基层政府在挤压式扩散背景下,推动政策扩散执行的关键。因此在政策扩散执行的前期,需要合理预估政策扩散后的行政压力以及扩散压力,即基层政府需要从“能不能做到”以及“能不能解决问题”等方面入手。在本案例中,L社区在垃圾分类回收时面临很多问题。首先,分类回收的垃圾桶摆放位置过远,如何解决老年人处理垃圾的问题?其次,如果垃圾处理不及时,如何解决堆放垃圾造成的社区环境问题?最后,如何化解政策扩散执行时,基层政府与社区居民之间的矛盾?如何在完成政策落实的同时,稳定社区居民的情绪?

2. 通过化解压力推动政策扩散执行

基层政府在政策扩散执行中依靠政府单一的力量很难完成政策落实的目标。在本案例中,基层工作人员在垃圾分类回收地点以看管、劝导的方式展开监督,依旧很难实现普遍性的政策落实。L社区的居民以老年人和退休职工为主,居住人口有7万人左右,难以管理,所以需要基层政府适度在社区放权,建立以楼长、栋长为主体的政策扩散团队。

笔者在调查访谈过程中发现,有些问题基层工作人员难以和社区居民沟通,尤其是老年人。但是作为熟人的楼长通过日常联络的方式就可以很好地解决问题。

由此可见,当基层政府处在挤压式扩散的背景下,可以建立以社区内楼长、栋长为主体的工作团队,有效化解政策扩散压力。

六、结 语挤压式扩散实际上是现在基层政府政策扩散的一种普遍现象。本研究通过对L社区垃圾分类回收政策扩散过程分析,探讨了挤压式扩散背景下基层政府政策扩散的执行逻辑。

L社区在政策扩散执行之初,对于扩散压力不重视,以解决上级交代的任务为目的,加快政策扩散。其结果是在政策扩散过程中,因垃圾投放点设计失误及基层工作人员采取的不理性手段造成了居民的不满,形成了强烈的扩散压力,导致政策扩散并未获得满意的效果。

L社区在多重压力挤压的背景下,就垃圾分类的政策与居民展开了更为广泛的沟通,通过上门做工作、开社区会议等方式给居民普及垃圾分类的重要性。与此同时,L社区也并未放松立即分类政策的扩散,张贴普及标语,加派基层工作人员等方式也在同一时间加快了政策的扩散。

挤压式扩散强调了基层政府政策扩散受到了来自于上级和民间的双重压力,基层政府已经不能通过常规的行政手段解决问题,需要平衡两种压力,做出正确的选择。如L社区在政策扩散后期,通过缓解扩散压力来推动政策扩散执行,在解决矛盾的同时也实现了政策目标。

注释

| [1] |

E M 罗杰斯. 创新的扩散[M]. 第五版. 唐兴通, 郑常青, 张延臣, 等, 译, 北京: 电子工业出版社, 2016.

|

| [2] |

王奎明, 韩志明. “别闹大”: 中产阶层的策略选择——基于“养老院事件”的抗争逻辑分析[J]. 公共管理学报, 2020(2): 84-94, 170. |

| [3] |

中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能现代化若干重大问题的决定[M]. 北京: 人民出版社, 2019: 10.

|

| [4] |

习近平. 习近平谈治国理政. 第二卷[M]. 北京: 外文出版社, 2017: 107.

|

| [5] |

习近平. 习近平谈治国理政. 第一卷[M]. 北京: 外文出版社, 2018: 104.

|

| [6] |

张园园, 石健. 解码“最后一公里”——基于“行政控制与社会自主”的适配逻辑[J]. 公共管理学报, 2022(2): 82-92, 170. |

| [7] |

李尧磊. 从弹性化走向刚性化: 压力型体制运作变化的表现、影响与优化[J]. 宁夏社会科学, 2022(1): 45-53. |

| [8] |

郑石明, 彭芮, 徐放. 公共环境项目如何落地生根[J]. 公共管理学报, 2019(2): 120-130, 174-175. |

| [9] |

李婷婷, 常健. “一主多元”协作模式的复合失灵、演变逻辑及其破解路径——基于T市城市生活垃圾分类回收处理项目的考察[J]. 理论探索, 2020(3): 76-85. |

| [10] |

张敏, 韩志明. 基层协商民主的扩散瓶颈分析——基于政策执行结构的视角[J]. 探索, 2017(3): 47-59. DOI:10.16501/j.cnki.50-1019/d.2017.03.006 |

| [11] |

吴桦. 公共政策扩散阻滞何以产生与消解——以福州市生活垃圾分类政策为例[J]. 领导科学论坛, 2022(4): 26-34. |

| [12] |

杨正喜, 曲霞. 政策成本、条条差异与政策扩散——以清远村民自治单元改革试点为例[J]. 甘肃行政学院学报, 2020(4): 17-25, 124-125. |

| [13] |

彭勃, 刘旭. 用数字化兜住模糊性事务: 基层治理的技术赋能机制[J]. 学海, 2022(3): 48-56. |

| [14] |

李棉管, 覃玉可可. “做工作”: 基层挤压型情境下的社会情理治理——D镇的案例研究[J]. 公共行政评论, 2022(3): 98-118, 198. |

| [15] |

刘伟. 政策扩散的理论、实践与发展[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2020: 23.

|

| [16] |

代栓平. 创新的复杂性: 互动结构与政策系统[J]. 南开学报(哲学社会科学版), 2018(6): 134-146. |

| [17] |

刘伟. 政策议程创建过程的主体分析[J]. 广东行政学院学报, 2010(6): 5-9. |

| [18] |

王厚芹, 何精华. 中国政府创新扩散过程中的政策变迁模式——央地互动视角下上海自贸区的政策试验研究[J]. 公共管理学报, 2021(3): 1-11, 168. |

| [19] |

SIDDIQI H. Role of domestic NGOs in policy transfer and policy diffusion: case study of PO 2002 in Pakistan[J]. South asian survey, 2021, 28(2): 243-262. DOI:10.1177/0971523120987323 |

| [20] |

POPP T R. Explaining policy convergence and divergence through policy paradigm shifts: a comparative analysis of agricultural risk governance in OECD countries[J]. Journal of comparative policy analysis: research and practice, 2021, 23(3): 310-327. DOI:10.1080/13876988.2019.1674623 |

| [21] |

SADLER D. Cluster policies, cluster evolution, and the transformation of old industrial regions[J]. Journal of the Korean academic society of industrial cluster, 2008, 2(1): 1-13. |

| [22] |

ZACHARY E, SIMMONS B. On waves, clusters, and diffusion: a conceptual framework[J]. The ANNALS of the american academy of political and social science, 2005, 598(1): 33-51. DOI:10.1177/0002716204272516 |

| [23] |

BÉLAND D, MEDRANO A, ROCCO P. Federalism and the politics of bottom-up social policy diffusion in the United States, Mexico, and Canada[J]. Political science quarterly, 2018, 133(3): 527-560. DOI:10.1002/polq.12802 |

| [24] |

TRAIN A, SNOW D. Cannabis policy diffusion in ontario and new brunswick: coercion, learning, and replication[J]. Canadian public administration, 2019, 62(4): 549-572. DOI:10.1111/capa.12346 |

| [25] |

GILARDI F, WASSERFALLEN F. The politics of policy diffusion[J]. European journal of political research, 2019, 58(4): 1245-1256. DOI:10.1111/1475-6765.12326 |

| [26] |

刘跃志, 孙莉莉, 唐书清. 多因素耦合: 新时代政策议程设置的深层次逻辑——基于定性比较分析(QCA)方法[J]. 智库理论与实践, 2021(5): 24-32. |

| [27] |

韩啸, 魏程瑞. 风险如何影响政策扩散?——以环境信息公开为例[J]. 公共管理与政策评论, 2021(5): 95-104. |

| [28] |

徐增阳, 蔡佩, 付守芳. 社会建构是如何影响社会政策扩散的?——以积分制政策为例[J]. 行政论坛, 2021(3): 68-75. |

| [29] |

陈家建, 张琼文. 政策执行波动与基层治理问题[J]. 社会学研究, 2015(3): 23-45, 242-243. |

| [30] |

李祖佩, 钟涨宝. 分级处理与资源依赖——项目制基层实践中矛盾调处与秩序维持[J]. 中国农村观察, 2015(2): 81-93, 97. |

| [31] |

杜宝贵. 公共政策资源的配置与整合论纲[J]. 广东行政学院学报, 2012(5): 18-22. |

| [32] |

余敏江. 从反应性政治到能动性政治——地方政府维稳模式的逻辑演进[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版), 2014(4): 59-66. |

| [33] |

程同顺, 杨明. 上下合谋: 地方政府兴建政绩工程的解释框架——纵向府际互动视角下的案例分析[J]. 天津行政学院学报, 2021(5): 3-14. |

| [34] |

张文翠. 基层政府政绩目标设置博弈与压力型体制异化——基于北方七个地市的实地调研[J]. 公共管理学报, 2021(3): 64-75, 171. |

| [35] |

唐丽萍, 章魁华. 压力型科层制下基层政府精准扶贫政策的执行样态[J]. 上海行政学院学报, 2019(1): 49-55. |

| [36] |

袁方成, 姜煜威. “晋升锦标赛”依然有效?——以生态环境治理为讨论场域[J]. 公共管理与政策评论, 2020(3): 62-73. |

| [37] |

李辉. 理性选择与认知差异: 运动模式下基层政策执行的变与不变——基于专项行动的多案例研究[J]. 中国行政管理, 2021(9): 78-86. |

| [38] |

周平. 地方政府能力建设必须创新思维[N]. 人民日报, 2015-08-30(007).

|

| [39] |

朱金鹤, 王雅莉, 侯林岐. 政绩考核导向调整能否破解利益悖论?——地方政府竞争压力视角的中国经验[J]. 西部论坛, 2021(4): 65-81. |

| [40] |

BENNETT C J. What Is policy convergence and what causes it?[J]. British journal of political science, 1991, 21(2): 215-233. DOI:10.1017/S0007123400006116 |

| [41] |

HALL P A. Policy paradigms, social learning, and the state[J]. Comparative politics, 1993, 25(3): 275-296. DOI:10.2307/422246 |

| [42] |

RINCKE J. Policy diffusion in space and time: the case of charter schools in California school districts[J]. Regional science & urban economics, 2007, 37(5): 526-541. |

| [43] |

托马斯 R 戴伊. 理解公共政策[M]. 谢明. 译, 北京: 人民大学出版社, 2010: 127.

|

| [44] |

严强. 公共政策学基础[M]. 北京: 高等教育出版社, 2016: 105.

|

| [45] |

李卓, 郭占锋, 郑永君. 政策更迭与策略应对: 基层政府“反复整改”的逻辑及其治理——以A镇精准扶贫政策执行为例[J]. 中国行政管理, 2022(3): 30-38. |

| [46] |

褚添有. 强制行政: 我国传统政府行政的运作逻辑[J]. 广西师范大学学报(哲学社会科学版), 2014(2): 36-42. |

| [47] |

贺雪峰. 资源下乡与基层治理悬浮[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2022(7): 91-99, 184. |

| [48] |

安永军. 领导注意力、跨层级治理与基层治理效率——基于A市政务热线的考察[J]. 电子政务, 2022(9): 39-49. |

| [49] |

颜昌武. 以放权赋能改革破解基层治理困境[J]. 人民论坛, 2022(10): 53-55. |

| [50] |

曾明. 低腐败成本与道德失灵: 资源反哺时代农村基层腐败的内生逻辑[J]. 上海行政学院学报, 2022(3): 39-49. |

| [51] |

马艳茹, 田北海. 责任意识、资源禀赋与农民社会治理参与水平[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2022(4): 169-180. |

| [52] |

陶周颖, 王瑜. 主体嵌入与功能融入: 基层协商治理中党组织的行动逻辑分析——基于苏州市L社区“民生协商项目”的个案研究[J]. 学习论坛, 2022(4): 91-98. |

| [53] |

鲁敏, 付祎然, 刘文亮. 基层政府运动式治理合法性获取机制研究——基于T市H镇2018—2020年相关案例的实证分析[J]. 天津行政学院学报, 2022(2): 24-34. |

| [54] |

陈亮, 李元. 去“悬浮化”与有效治理: 新时期党建引领基层社会治理的创新逻辑与类型学分析[J]. 探索, 2018(6): 109-115. |

| [55] |

杨志, 魏姝. 政府考察学习如何影响政策扩散?——以县级融媒体中心政策为例[J]. 公共行政评论, 2020(5): 160-180, 209-210. |

| [56] |

王梦浛, 方卫华. 案例研究方法及其在管理学领域的应用[J]. 科技进步与对策, 2019(5): 33-39. |

| [57] |

傅利平, 陈琴, 董永庆, 房亚楠. 技术治理何以影响乡镇干部行动?——基于X市精准扶贫政策执行过程的分析[J]. 公共行政评论, 2021(4): 119-136, 199. |

| [58] |

向俊杰. “一刀切”式环保政策执行过程中的三重博弈——以太原市“禁煤”为例[J]. 行政论坛, 2021(5): 65-76. |

| [59] |

张璋. 政策执行中的“一刀切”现象: 一个制度主义的分析[J]. 北京行政学院学报, 2017(3): 56-62. |

| [60] |

习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[EB/OL]. (2017-10-27). www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27/content_5234876.htm.

|

| [61] |

中共中央, 国务院. 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见[EB/OL]. (2018-06-24). www.gov.cn/zhengce/2018-06/24/content_5300.

|

| [62] |

沈杨, 张宇. 中国网络公共领域下的非正式沟通: 流变、建构及阻滞[J]. 重庆社会科学, 2020(3): 84-93. |

| [63] |

WANG S, YIN J, ZHU X. Heterogeneous choices of environmental strategies for heavily polluting firms under institutional pressure in China[J]. Environmental science and pollution research international, 2021(2): 1-13. |

| [64] |

韩博天. 红天鹅: 中国独特的治理和制度创新[M]. 石磊, 译. 北京: 中信出版社, 2018: 55.

|

| [65] |

刘剑雄. 中国的政治锦标赛竞争研究[J]. 公共管理学报, 2008(3): 24-29, 121-122. |

| [66] |

朱水成. 政策执行的中国特征[J]. 学术界, 2013(6): 15-23, 281. DOI:10.3969/j.issn.1002-1698.2013.06.002 |

| [67] |

周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J]. 经济研究, 2007(7): 36-50. |

| [68] |

乔坤元. 我国官员晋升锦标赛机制: 理论与证据[J]. 经济科学, 2013(1): 88-98. |

| [69] |

陈国权, 孙韶阳. 线上政府: 网络社会治理的公权力体系[J]. 中国行政管理, 2017(7): 34-40. DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2017.07.05 |

| [70] |

杜仕菊, 刘林. “微时代”主导意识形态的场域定位与话语转型[J]. 思想理论教育, 2018(10): 79-84. |

| [71] |

曼纽尔•喀斯特. 网络社会的崛起[M]. 夏铸九, 王志弘, 译. 社会科学文献出版社, 2003: 29.

|

| [72] |

哈贝马斯.公共领域的结构转型[M]. 曹卫东, 王晓珏, 刘北城, 等, 译. 北京: 学林出版社, 1999: 41.

|

2023, Vol. 23

2023, Vol. 23