无论是从社区参与对居民幸福感和心理健康的影响角度,还是从社区参与对提升基层社会治理水平、提高社区居民自治水平的影响角度来看,城乡居民社区参与都非常重要。然而,既有研究发现城乡居民社区参与存在诸多障碍,出现居民参与意愿强、参与行为少[1],“乡村干部拼命动员、农村居民不动”等现象,这背后的原因值得深思。既有研究多从个体层面的经济资源[2]、社会资源(社会资本)[3]、幸福感[4]、社区层面的社区服务和政府层面的工作绩效等[5]来解释居民的社区参与行动,而忽略了近年来蓬勃发展的社会组织在城乡社区治理与社区服务中的作用。

关于社区参与的影响因素,既有研究主要从个体层面、社区层面和政府层面探讨城乡居民社区参与的影响因素与机制。个体层面主要包括居民的受教育程度、年龄、经济状况、健康状况等因素。既有研究多采用理性选择和社会资本的理论解释,认为时间充裕、健康状况较好的低龄老年人参与社区活动的次数更多,社会资本较多即邻里社会交往较多、相互熟悉、信任程度较高的人参与社区活动的次数更多,而经济状况更好的居民参与社区活动的次数不一定更多。[6-8]对于社区层面的因素,既有研究发现社区公共服务的满意度[1]、社区公共设施利用状况[9]、社区网络使用情况[10]、社区的建成环境和社会环境等[11]对居民的社区参与具有积极的促进作用。在政府层面上,既有研究关注政府宏观社会政策实施的绩效对居民社区参与和幸福感的影响。[2,5]

既有研究发现,社会资本丰富、邻里关系密切、社区公共设施较好且利用充分、对社区工作和政府宏观政策绩效满意度较高的居民,其社区参与积极性较高,社区参与行动较多。既有研究多采用社会资本、社区能力、计划行为等理论解释居民的社区参与意愿和行为结果。[12]而对社会资本和社区工作满意度的研究忽视了社会资本和社区工作满意度对不同类型社区(如城市社区和农村社区)、不同类别居民(如本地居民和外来居民)社区参与的差异性影响。

随着社会治理重心下沉,社会组织参与社区治理越来越多,“三社联动(社会组织、社会工作和社区)”或“五社联动(社区、社会组织、社会工作者、社区志愿者和社会慈善资源)”已成为社区治理发展的新趋势。[13-15]社区治理专业化被提上议事日程,较多城乡社区通过政府采购的形式引入专业社会组织,提供各种便民的社会服务、社区自组织建设的教育培训和帮扶等。这在较大程度上提高了社区的治理水平和居民的社区工作满意度,也在一定程度上增强了城乡居民社区参与的效能感和参与意识,居民的社区参与行动也相应增加。社会组织在社区开展服务的方式多种多样,有直接服务,也有间接服务。社会组织既提供改善民生的居家养老服务、青少年服务、社区矫正等直接服务,也开展培养社区骨干、协助成立志愿服务队和社区自组织等间接服务,以此吸引居民参与社区活动,提升其社区归属感和生活质量。[16]既有研究表明,社会组织在应对灾后重建[17]、公共卫生治理[18]、消除贫困[19]等方面,可以通过能力建设、社会资本建设、链接资源等措施发挥重要作用。然而,既有研究对于社会组织与政府的关系、社区和居民个人的关系、社会组织带动城乡居民参与基层治理等方面的分析,仍然停留于经验性的描述,未能揭示其调节和中介机制。

20世纪90年代末至今,在治理理论的范式中,协同治理的发展尤为兴盛。协同治理被界定为“各种公共或私人机构以及个人管理共同事务的诸多方式总和,是主体间利益冲突调和继而采取联合行动的持续过程”,其本质是当代社会公共管理职能社会化的结果。[20-21]协同治理突破了传统的以政府为主要社会治理主体的思路,强调市场和社会组织等社会力量也应当成为社会治理主体。多元主体在相互协同的过程中构建共建共治共享的社会治理制度,提升社会治理效能。我国构建社会治理共同体以及实施社区、社会组织、社会工作者“三社联动”均是在协同治理理论启发下的创新举措。[13]社区治理从传统的单一行政化社会管理走向多元化社会力量协同共治的格局与新时期提升社会治理效能的要求相契合。[22]

在协同治理背景下,王思斌结合社会管理机制创新和社会治理创新,进一步提出服务型治理的理论概念。他认为,区别于以往的博弈论式的权力技术治理,服务型治理的特征是通过服务增进弱势群体的参与机会来实现利益关系的平衡和秩序的维持。[23]政府重点培育和优先发展四类(行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类)社会组织,促进社会经济发展。公益慈善类、城乡社区服务类社会组织与其他社会组织相比,其首要特点是通过对困弱群体的服务和社会政策的倡导,维护困弱群体的合法权益,维持社会秩序和促进社会进步。[24]公益慈善类、城乡社区服务类社会组织凭借其专业理念、方法和知识体系,作为协同性角色参与社会治理,其基本特点是面向基层开展社会服务,从源头上解决民生问题和社会问题。徐宇珊认为,社会组织在社区层面参与服务型治理,其服务性质介于内生性与外生性之间,居民参与的主体性介于完全被动和完全主动之间。服务型治理的功能发挥通过社会组织“融入—服务—孵化”的路径来实现,即社会组织以服务或其他方式获得社区信任,在“强调服务对象参与”的前提下,培育社区骨干和孵化社区自组织,使服务对象真正变为服务的参与者。[25]

近年来,江苏省通过政府购买社会组织的社会工作服务提升社会治理水平,提高基层群众自治能力,在城乡社区基层治理上取得了一定成效。因此,笔者拟在江苏省社会组织参与基层治理调查样本的基础上,从协同治理维度入手,将个体、社区、社会组织和政府等多元治理主体纳入整合性理论框架,根据服务型治理理论来探讨社会组织影响城乡居民社区参与的调节与中介机制,分析如何借助社会组织的专业服务,改变城乡居民的社区参与意识、能力和行动,提高城乡居民的幸福感和获得感。

二、研究框架与研究假设(一) 研究框架

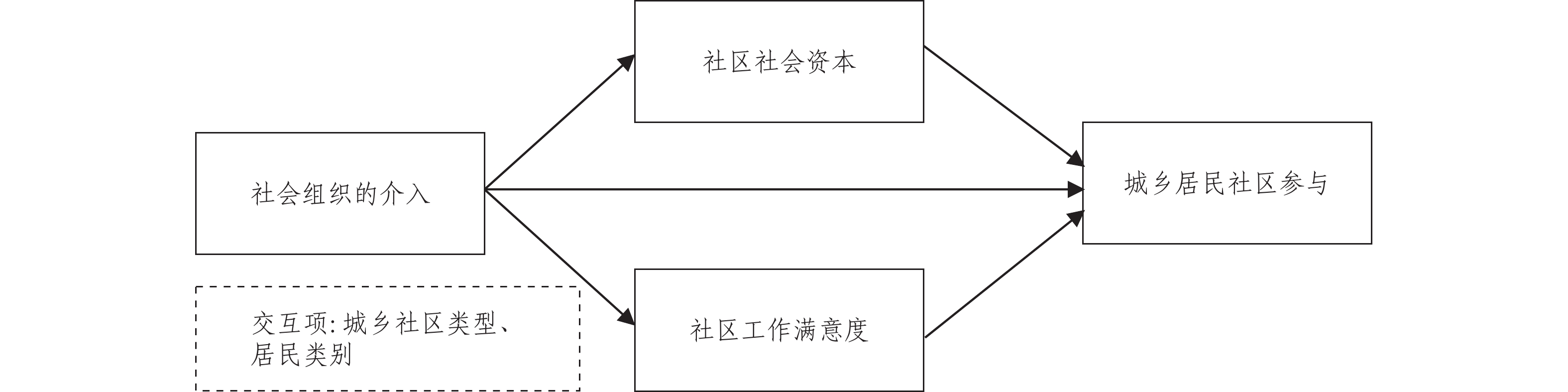

服务型治理理论认为,政府借助社会组织开展专业服务的直接方式带动城乡居民的社区参与行动,并通过社会组织开展宣传教育、培养社区骨干、建立社区志愿服务自组织、链接资源等间接方式增加居民的社区社会资本总量,提升居民的社区工作满意度,进而促进城乡居民的社区参与行动。[23-25]本文拟根据服务型治理理论,构建社会组织影响城乡居民社区参与分析框架(见图1),分析社会组织介入社区治理对城乡居民社区参与的直接影响,其通过影响社区社会资本和社区工作满意度等因素对城乡居民社区参与产生的间接影响,以及城市和农村社区居民、本地和外来居民对社会组织介入的敏感性差异。

|

图 1 社会组织影响城乡居民社区参与分析框架 |

(二) 研究假设

从活动类别来看,社区参与包括正式的制度化政治参与和非正式的社区生活参与。从活动内容来看,社区参与包括文体类活动、公益事务和志愿服务等活动。本文将城乡社区居民社区参与界定为一种广义的社区活动。

社会组织作为链接政府、社区和居民的纽带,通过开展各种社会服务深入到社区居民之中,以对居民的服务、教育、宣传和赋能,吸引和带动居民参与社区的各项文体娱乐、公共事务等活动。既有研究发现,社会组织的专业化水平与弱势群体的社区参与显著正相关。[26]这说明社会组织的直接参与会显著提升居民的社区参与率。由此,提出研究假设1。

假设1:社会组织对社区治理的介入越深入,城乡居民社区参与的可能性越高。

社会组织能帮助居委会和村委会完成相应的工作任务,通过改善民生服务提升居民的生活质量和社区工作满意度,使其外在效能感和幸福感增强,而幸福感更高的居民更愿意参与社区活动。同时,若社会组织开展的社会服务对居民具有较强吸引力,并能培养社区骨干,建立社区自组织,提升居民的自我效能感和社区工作满意度,则居民就能够更多地参与社区活动。[4-5]由此,提出研究假设2。

假设2:城乡居民的社区工作满意度越高,其社区参与的可能性越高。

社会组织介入社区治理以社区信任的建设为基础。随着社区服务的开展和社区信任的积累,居民之间的联系会变得更加紧密,社区归属感和邻里熟悉度也会相应提高,居民利用社会资本争取群体利益的机会就会更多。[27-28]社会资本理论认为居民的相互熟悉、社会交往、信任和互惠等因素会促进其社区参与。[3]由此,提出研究假设3。

假设3:城乡居民的社会资本越多,其社区参与的可能性越高。

社会组织介入社区治理后,通过开展专业服务增进居民社会交往,增加社区社会资本,提升社区工作满意度,从而使得城乡居民的社区参与增多。而社区参与增多又会进一步增加社区社会资本,提升社区工作满意度。对社区发展项目的研究表明,资源匮乏的弱势群体在得到社会组织的支持后才能通过社区参与获得更多社会资本。[29]由此,提出研究假设4.1和4.2。

假设4.1:社区社会资本对城乡居民社区参与的影响会因社会组织介入而加强。

假设4.2:社区工作满意度对城乡居民社区参与的影响会因社会组织介入而加强。

既有研究关注到社区类型和居民类别对社区参与的影响。商品房社区比农村社区和拆迁安置社区的服务活动更多,其居民的社区参与率更高。本地居民比外来居民的社区参与率更高,社会融入意愿和本地认同更强的居民,其社区参与率更高。社会组织的赋能可以帮助低收入女性群体获得社会支持,并从社会资本受益,从而避免由于资源匮乏而无法参与社区活动。[29]社会资本条件较差的社区更需要较好的项目设计来确保社区参与活动成功开展。[30-31]然而,既有研究较少涉及社会组织介入对不同社区和不同居民社区参与影响的差异性分析。

外来居民相比于本地居民、城市社区居民相比于农村社区居民在社会资本(邻里熟悉度)方面的资源相对较差。外来居民参与社区活动的意愿和频率比本地居民更依赖于社区社会资本。而城市社区的陌生人社会特征使其社会资本对居民社区参与的影响比农村社区更大。由此,提出研究假设5.1和5.2。

假设5.1:社会组织介入对居民社区参与的作用在城乡社区之间存在差异,社会组织介入对城市社区的作用大于农村社区。

假设5.2:社会组织介入对居民社区参与对本地居民与外来居民的作用存在差异,社会组织介入对外来居民的作用大于本地居民。

既有研究认为,社会资本既是社区参与的重要影响因素,也是社会组织“参与社区治理的社会性基础支撑”。[32-33]社区活动体验差也是影响城乡居民社区参与意愿转化为社区参与行为的主要障碍因素之一。[34]由此,提出研究假设6。

假设6:社会组织介入社区治理,通过影响社区社会资本和社区工作满意度促进城乡居民社区参与。

三、数据、测量与方法(一) 数据来源

本研究于2022年7—8月开展了江苏省城乡社区随机抽样调查。调查共覆盖416个城市社区、302个农村社区,共计17 257人。删除部分缺失值后的有效样本为15 707人,其中城市社区居民为9 429人、农村社区居民为6 278人,本地居民为13557人、外来居民为2150人。该问卷调查了城乡社区居民的社区工作满意度、邻里熟悉度、对社会工作者的认知程度、社区活动参与状况、幸福感、压力感、收入变化情况以及常见的人口特征变量等,样本数据总量较大,具有较好的代表性,可以用于城乡社区居民社区参与的统计分析和假设检验。

(二) 变量与测量

1. 因变量

因变量是社区参与,通过问卷中的“请问你参与社区活动的情况”来测量,共有“参与很多、参与比较多、一般、比较少参与、从不参加”5个选项。笔者将“一般、比较少参与和从不参加”合并为“较少社区参与”,编码为0,将“参与比较多、参与很多”合并为“社区参与较多”,编码为1。由此生成社区参与的二分虚拟变量。

2. 自变量

核心自变量是社会组织介入,笔者将其操作化为居民的社会工作者认知程度,通过问卷中的“你了解社会工作者吗”来测量,将“非常了解、有些了解、一般、很少了解、完全不了解”5个选项分别编码为5,4,3,2,1,数值越大,对社会工作者越了解,说明社会组织的介入越多,其在社区治理中的参与程度越深。

另外两个自变量是社区社会资本和社区工作满意度。笔者将社区社会资本操作化为邻里熟悉度,通过问卷中的“你和社区特别是本小区的居民相互熟悉度”来测量,将“非常熟悉、比较熟悉、一般、不太熟悉、很不熟悉”5个选项分别编码为5,4,3,2,1,数值越大,说明邻里熟悉度越高,社区社会资本越多。社区工作满意度通过问卷中的“请问你对社区工作的满意程度”来测量,将“非常满意、比较满意、一般、比较不满意、很不满意”5个选项分别编码为5,4,3,2,1,数值越大,说明居民的社区工作满意度越高。

3. 调节变量

调节变量是城乡社区类型和居民类别。城乡社区类型是根据问卷样本类型来划分,农村社区样本编码为0,城市社区样本编码为1,生成城乡社区类型的虚拟变量。居民类别根据问卷选项来编码,本地居民编码为0,外来居民编码为1,生成居民类别的虚拟变量。这两个调节变量均为类别变量。

4. 控制变量

控制变量包括性别、年龄、受教育程度、近三年的收入变化、幸福感和压力感。性别以男性为参照项。受教育程度是定序变量,笔者将“高中以下、大学、研究生及以上”3个选项分别编码为1,2,3,数值越高,说明受教育程度越高。近三年的收入变化是定序变量,笔者将“大幅增加、小幅增加、有变化、小幅减少、大幅减少”5个选项分别编码为5,4,3,2,1。幸福感是定序变量,从最不幸福到最幸福分别编码为1到7。压力感是定序变量,从压力很小到压力很大分别编码为1到7。

(三) 分析方法

因变量社区参与是二分虚拟变量,所以采用二元logistic回归分析。对于社会组织介入与社区社会资本、社会组织介入与社区工作满意度的相互强化作用,以及城乡社区类型、居民类别对其的调节作用,采用交互项统计分析。所有变量的描述性分析见表1和表2。

| 表 1 主要连续变量描述性统计(N=15 707) |

| 表 2 主要类别变量描述性统计(N=15 707) |

(一) 社会组织介入、社区社会资本和社区工作满意度的主效应

将人口统计特征变量和收入、幸福感及压力感的控制变量放入基准模型,预测社区参与的影响因素,其结果如表3所示。在同等条件下,女性的社区参与比男性更少,城市社区居民的社区参与比农村社区居民更少,外来居民的社区参与比本地居民更多,而年龄对社区参与的影响并不显著。受教育程度越高、幸福感越高、近三年收入增长越多,其社区参与越多。而压力感越大,其社区参与越少。

| 表 3 基准模型 |

在基准模型的基础上,分别加入社会组织介入、社区社会资本、社区工作满意度3个自变量后,得到模型1、模型2和模型3,其主效应分析结果如表4所示。由模型1可知,社会组织介入(居民的社会工作者认知程度)对城乡居民社区参与的影响显著为正,系数为0.785(p<0.001),优势比为2.192,即居民的社会工作者认知程度每增加1个单位,其参与社区活动的可能性增加1.192倍。由模型2可知,社区社会资本(邻里熟悉度)对城乡居民社区参的影响显著为正,系数为1.135(p<0.001),优势比为3.113,即邻里熟悉度每增加1个单位,居民参与社区活动的可能性增加2.113倍。由模型3可知,社区工作满意度对城乡居民社区参与的影响显著为正,系数为0.870(p<0.001),优势比为2.387,即居民的社区工作满意度每增加1个单位,其参与社区活动的可能性增加1.387倍。因此,社会组织介入越深(居民的社会工作者认知程度越高)、社区社会资本越多(邻里熟悉度越高)、社区工作满意度越高,其参与社区活动的可能性就越高,研究假设1、2、3成立。

| 表 4 社会组织介入、社区社会资本和社区工作满意度的主效应分析 |

(二) 社会组织介入对社会资本和社区工作满意度的强化作用

在模型3的基础上分别加入社会组织介入与社区社会资本、社会组织介入与社区工作满意度的交互项得到模型4和模型5,其结果如表5所示。由模型4可知,社会组织介入与社区社会资本的交互项系数为0.221(p<0.001),显著为正,即社会组织介入对社区社会资本具有正向调节作用。社会组织介入越深,其对社区社会资本的强化作用越能促进居民的社区参与,即社会组织介入(居民的社会工作者认知程度)每增加1个单位,社区社会资本(邻里熟悉度)每增加1个单位,社区社会资本对社区参与的影响增加2.809倍。因此,社会组织介入对社区社会资本的城乡居民社区参与的强化作用得到证实,研究假设4.1成立。

| 表 5 社会组织介入对社区社会资本和社区工作满意度的强化作用 |

由模型5可知,社会组织介入与社区工作满意度的交互项系数为0.136(p<0.001),显著为正,即社会组织介入对社区工作满意度具有正向调节作用。社会组织介入(居民的社会工作者认知程度)每增加1个单位,社区工作满意度每增加1个单位,社区工作满意度对社区参与的影响增加2.525倍。因此,社会组织介入对社区工作满意度的城乡居民社区参与的强化作用得到证实,研究假设4.2成立。

(三) 城乡社区类型、居民类别对社会组织介入的调节效应分析

以城乡社区类型和居民类别作为调节变量,考察社会组织介入对城乡居民社区参与的主效应差异。将城乡社区类型与社会组织介入、居民类别与社会组织介入这两个交互项纳入主效应模型后,得到模型6和模型7,其分析结果如表6所示。

| 表 6 城乡社区类型、居民类别与社会组织介入的社区参与强化作用的调节效应 |

由模型6可知,城乡社区类型对社会组织介入的作用具有正向调节效应,系数为0.121(p<0.01),较为显著,即社会组织介入对城市社区居民的社区参与效应比对农村社区居民的作用更大。由模型7可见,居民类别对社会组织介入对社区参与的作用具有负向调节效应,系数为−0.172(p<0.01),较为显著,即社会组织介入对外来居民的社区参与效应比对本地居民的作用更小。因此,研究假设5.1成立,而研究假设5.2未得到支持,其中原因有待探究。

(四) 社会组织介入促进城乡居民社区参与的中介效应分析

采用广义结构方程模型对社会组织介入通过社区社会资本和社区工作满意度影响城乡居民社区参与进行中介效应分析和检验,其结果如表7所示。社区社会资本、社区工作满意度作为社会组织介入和城乡居民社区参与的中间变量,其中介效应高度显著,分别占社会组织介入影响城乡居民社区参与总效应的40.11%和31.96%,合计72.07%。即社会组织介入对城乡居民社区参与的影响超过70%是通过增加社区社会资本和提升社区工作满意度实现的,另外不足30%则是社会组织介入直接产生的影响。因此,研究假设6成立。

| 表 7 中介效应的检验结果(直接效应、间接效应、总效应) |

(一) 结论

本研究以江苏省城乡社区居民调查样本为基础,从服务型治理理论的视角出发,运用logistic回归模型分析探讨城乡社区居民参与的影响因素和中介机制。研究发现,社会组织介入确实能够对城乡居民社区参与发挥积极的促进作用,并会对社区社会资本、社区工作满意度等影响因素产生强化作用,从而放大该因素对城乡居民社区参与的作用。社会组织介入对城市社区居民和本地居民社区参与的作用更大。社会组织介入社区治理主要通过影响社区社会资本和社区工作满意度间接提升城乡居民社区参与率。因而,培育城乡居民的主体性和推进城乡社区基层自治需要进一步扩大政府与社会组织在基层治理中的合作范围,充分发挥社会组织活化社区社会资本、提升社区治理水平的作用。同时,还要注重在社会资本相对匮乏(邻里熟悉度较低)的城市社区和外来居民群体中加强服务和引导,促进其社区参与行动,建设共治共享的美好社区。

(二) 讨论

1. 贡献与不足

本研究发现,社会组织介入程度越深,社区居民对社会工作者的认知程度越高,城乡居民社区参与越多。即便在控制了社区社会资本(邻里熟悉度)和社区工作满意度等变量的条件下,社会组织介入(居民的社会工作者认知程度)依然对城乡居民的社区参与具有显著的正向预测效应。该发现支持了社会组织介入城乡社区治理的逻辑,说明政府、社会组织、社区与居民个体多方合作的协同治理模式对于调动城乡居民参与社区自治、自我管理和自我服务的积极性和能力建设具有重要意义。由此可见,在社区自治中培育居民主体性的重要性。社会组织作为专业的社会服务提供者,在社区治理和社区服务供给中通过直接服务和间接的教育培训、能力建设等措施,促进社区居民社会交往,提升社区工作满意度,并进一步激发社区居民的公共事务参与行动。社会组织在这一过程中起到了桥梁和纽带作用,将政府、社区和居民个人联结起来,在提供服务和培训的过程中,引导城乡居民参与社区建设,从而构建和谐的基层社会。本研究通过社会组织介入江苏省城乡社区治理的数据验证了社会组织对社区自治和居民主体性建设的作用,揭示了服务型治理的理论解释力。

社会组织在参与社区治理中,能够带动城乡居民社区参与的主要原因在于其独特的专业优势。首先,社会组织秉承专业信念,以促进社会公平正义为使命,强调开展社会服务是以满足城乡居民需要为首要任务。社会组织关注社区中急需解决的问题,容易引起城乡居民的共鸣。这解决了城乡居民为什么要参与社区活动的问题,即其切身利益得到关注。其次,社会组织以专业的工作方法和技巧链接资源、赋能培训社区居民骨干,以助人自助的理念教育社区居民理性、有效地解决问题。最后,社会组织整合与链接政府、社区和居民各方资源,致力于解决社区居民关心的民生问题,使居民的利益得到保障,诉求得到有效回应。即社会组织通过整合资源提供社会服务,促进社区发展,实现了社区善治。[35]既有研究表明,外部专业力量的介入能够在共同利益框架下,围绕社区居民共同关切的事物,带动社区居民参与行动,开展社区营造,积累社会资本。[36]

社会组织介入社区治理对社区社会资本和社区工作满意度等影响因素的强化作用,进一步说明需要发挥社会组织的专业优势,推进城乡社区治理。社会组织以其专业经验和知识技能优势结合政府和社区的资金优势,能够促进城乡居民社区参与,解决社区民生问题,改善社区治理。单纯的社会资本或社区工作满意度等理论分析难以完全切合现实,而服务型治理理论与之不同,其既具有实操性,又整合了原有的理论解释。服务型治理理论认为,社会组织通过提供社会服务促进了居民的社区参与,通过政策倡导促进了社会治理创新和善治。[37]社会组织介入体现了社会组织以提供专业社会服务参与社区治理的影响机制。

社会组织介入对城乡居民社区参与的作用在不同类型的社区与不同类别的居民中又表现出差异性。在同等条件下,社会组织介入对城市社区和本地居民的作用更强。因此,在开展社区服务、推进社区治理时,应当充分发挥社会组织的赋能和强化作用,增强城市社区的归属感和外来居民的社区融入,从而实现社区善治。

本研究的不足之处在于,使用的是截面数据,不能完全确定社会组织介入和城乡居民社区参与的因果关系。另外,由于问卷中没有社会组织参与社区治理的其他变量,所以笔者用居民的社会工作者认知程度作为替代变量来说明社会组织参与社区治理的深度。未来可以进一步细化社会组织参与社区治理的多个维度和指标,形成更具有信效度的测量指标,验证社会组织介入与城乡居民社区参与的关系。

2. 建议与对策

为了提升城乡社区自治水平和居民社区参与的意识与能力,应当进一步扩大政府与社会组织的合作,充分发挥社会组织强化城乡居民社区参与的主体性作用。社会组织在参与社区治理时,应当特别注重加强城市社区的社会资本建设和外来社区居民的社区融入工作,通过增加社区社会资本,促进城乡居民社区参与,推进基层协商民主治理和流动人口的社会融入。社会组织介入对提升社区工作满意度具有突出作用,应持续巩固和强化社会组织的社会服务工作,引导城乡居民积极参与社区公共事务,共建美好家园。对社会组织参与社区治理的项目评估要注重考核其在满足群众利益和需要、赋能群众以及服务实效方面发挥的专业优势,从而实现社会组织专业化发展和社区良治的双赢目标。

| [1] |

方亚琴, 申会霞. 社区社会组织在社区治理中的作用[J]. 城市问题, 2019(3): 77-83. DOI:10.13239/j.bjsshkxy.cswt.190310 |

| [2] |

陈炜. 四川盐文化遗产旅游扶贫内生动力——基于社区参与的角度[J]. 社会科学家, 2020(1): 82-89. DOI:10.3969/j.issn.1002-3240.2020.01.013 |

| [3] |

高红, 王佃利. 人力资本、社会资本与居民公共参与行为[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2021(6): 14-24. DOI:10.19836/j.cnki.37-1100/c.2021.06.002 |

| [4] |

徐旻霞, 郑路. 邻里互动、主观幸福感与小镇青年社区民主政治参与[J]. 青年研究, 2022(5): 70-80, 96. |

| [5] |

徐延辉, 兰林火. 社区能力、社区效能感与城市居民的幸福感——社区社会工作介入的可能路径研究[J]. 吉林大学社会科学学报, 2014(6): 131-142, 175-176. |

| [6] |

赵聚军, 齐媛. 我国国际社区治理中的外籍居民参与——基于京津三个国际社区的观察[J]. 南开学报(哲学社会科学版), 2020(3): 27-36. |

| [7] |

方玲玲, 张云霞. 城镇居民参与社区教育意愿影响因素分析——基于Logistic回归模型[J]. 教育学术月刊, 2020(4): 55-60. |

| [8] |

OHAMA E, FUKUI S, FUJITA J, et al. Factors related to preference for participation and degree of commitment in community activities among older adults in Japanese depopulated areas[J]. Health & social care in the community, 2020, 28(1): 42-50. |

| [9] |

沈洁, 罗翔. 中国大城市的设施共享与社区参与——对上海内城的实证研究[J]. 城市发展研究, 2021(9): 92-100. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2021.09.021 |

| [10] |

常恩予, 甄峰, 孙晨. 社区网络的使用及其对社区参与的影响——以南京市为例[J]. 地理科学进展, 2017(7): 785-794. |

| [11] |

曾屿恬, 塔娜. 社区建成环境、社会环境与郊区居民非工作活动参与的关系——以上海市为例[J]. 城市发展研究, 2019(9): 9-16. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2019.09.002 |

| [12] |

武照亮, 靳敏. 生态社区建设中居民参与程度度量及影响因素研究——以山东省东营市社区调查为例[J]. 环境污染与防治, 2023(6): 885-891. DOI:10.15985/j.cnki.1001-3865.2023.06.023 |

| [13] |

方舒. 协同治理视角下“三社联动”的实践反思与理论重构[J]. 甘肃社会科学, 2020(2): 157-164. DOI:10.3969/j.issn.1003-3637.2020.02.021 |

| [14] |

任敏. “五社联动”参与社区治理的三种模式及其共同特点[J]. 中国社会工作, 2021(10): 28-30. DOI:10.3969/j.issn.1674-3857.2021.10.018 |

| [15] |

郭伟和. “五社联动”: 政府购买服务从“竞标”转向“授权”的实际行动[J]. 中国社会工作, 2022(33): 8. DOI:10.3969/j.issn.1674-3857.2022.33.005 |

| [16] |

赵迪, 张志鹏, 张伟. 多主体联动动员: 社区居民志愿服务参与的新视角[J]. 中国志愿服务研究, 2021(4): 121-146, 201. |

| [17] |

BAKIC H , AJDUKOVIC D. Resilience after natural disasters: the process of harnessing resources in communities differentially exposed to a flood[J]. European journal of psychotraumatology, 2021, 12(1). DOI:10.1080/20008198. 2021.1891733.

|

| [18] |

ISLARY J. Ensuring public healthcare service and health rights in communities through participatory health governance[J]. Indian journal of health and well-being, 2021, 12(4): 466-469. |

| [19] |

TANGA P T, MUNDAU M. The impact of donor-funded community empowerment projects on poverty alleviation in Zimbabwe[J]. Perspectives on global development & technology, 2014, 13(4): 465-480. |

| [20] |

俞可平. 治理与善治[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2000: 4.

|

| [21] |

燕继荣. 社会变迁与社会治理——社会治理的理论解释[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2017(5): 69-77. |

| [22] |

陈伟东, 许宝君. 社区治理社会化: 一个分析框架[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2017(3): 21-29. |

| [23] |

王思斌. 社会工作参与社会治理的特点及其贡献——对服务型治理的再理解[J]. 社会治理, 2015(1): 49-57. |

| [24] |

王思斌. 社会治理结构的进化与社会工作的服务型治理[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2014(6): 30-37. |

| [25] |

徐宇珊. 服务型治理: 社区服务中心参与社区治理的角色与路径[J]. 社会科学, 2016(10): 99-106. DOI:10.3969/j.issn.0257-5833.2016.10.009 |

| [26] |

李文静, 张越森. 弱势群体社区参与特征、影响因素与动员策略——基于北京、淄博市部分社区的调查[J]. 社会工作, 2021(5): 88-100,109-110. DOI:10.3969/j.issn.1672-4828.2021.05.007 |

| [27] |

CAMPBELL C , KAWACHI I I , SUBRAMANIAN S. Social capital, social movements and global public health: fighting for health-enabling contexts in marginalised settings[J]. Social science & medicine, 2019. DOI: 10.1016/j.socscimed.2019.02.004.

|

| [28] |

李丁. 社区参与的层次性与累积发展——以北京回天地区为例[J]. 社会建设, 2021(3): 48-60. |

| [29] |

CHEUNG C, HO W. Investing in community participation to receive social support[J]. Journal of social service research, 2012, 38(1): 110-123. DOI:10.1080/01488376.2011.626352 |

| [30] |

唐有财, 侯秋宇. 身份、场域和认同: 流动人口的社区参与及其影响机制研究[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2017(3): 1-10. |

| [31] |

KHWAJA A. Can good projects succeed in bad communities?[J]. Journal of public economics, 2009, 93(7-8): 899-916. DOI:10.1016/j.jpubeco.2009.02.010 |

| [32] |

罗伯特•帕特南. 使民主运转起来[M]. 王列, 赖海榕, 译. 南昌: 江西人民出版社, 2001: 103-115.

|

| [33] |

高红, 杨秀勇. 社会组织融入社区治理: 理论、实践与路径[J]. 新视野, 2018(1): 77-83. |

| [34] |

田北海, 王连生. 城乡居民社区参与的障碍因素与实现路径[J]. 学习与实践, 2017(12): 98-105. |

| [35] |

林诚彦, 卓彩琴. 社会工作参与社区治理的理论选择与实践整合——基于社区能力建设理论的社区服务行动研究[J]. 社会工作与管理, 2022(6): 77-91. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2022.06.011 |

| [36] |

高丽. 行动者与空间生产: 社会组织参与城市社区绿色治理何以可能——以W组织为例[J]. 社会工作与管理, 2019(3): 23-31. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2019.03.003 |

| [37] |

王思斌. 社会工作在创新社会治理体系中的地位和作用——一种基础—服务型社会治理[J]. 社会工作, 2014(1): 3-10,150. |

2023, Vol. 23

2023, Vol. 23