当人们经历丧亲事件时,会产生哀伤情绪。哀伤情绪是面对丧亲事件的一种正常的情绪反应。如果哀伤情绪处理得当,丧亲者就能够逐渐从丧亲事件中走出来,回归正常生活。如果哀伤情绪长期得不到缓解和处理,丧亲者可能会出现悲伤延长、焦虑、失眠等哀伤状况(即复杂哀伤)。[1]大学生正处于个人成长和发展的关键时期,受传统观念的影响,“死亡”这一话题在家庭、学校和社会少有被提及和讨论。丧亲大学生面对丧亲事件时所产生的哀伤情绪更多靠自我消化,缺乏来自家庭、学校和社会的支持。哀伤辅导是帮助丧亲者缓解哀伤,促进其适应变化并继续生活的常用方法。因此,本研究计划通过在高校开展哀伤辅导小组,探讨哀伤辅导小组对大学生丧亲哀伤的干预成效、疗愈因子和干预机制。

一、文献综述(一) 哀伤的概念

罗伯特•奈米尔认为,哀伤是指一个人失去某人或某事物后的情感反应,从一开始的失落所造成的生命转变到经历一段混乱与调适之后度过急性哀悼期,达到相对稳定的状态,哀伤包括悲伤和哀悼反应。[2]陈维樑和钟莠荺将哀伤定义为任何人在失去所爱或所依恋的对象(主要指亲人)时所面临的境况,这境况既是一个状态,也是一个过程,其中包括悲伤与哀悼反应。[3]然而,在对丧亲事件的适应上,个体之间存在很大差异。由于丧亲事件发生的时间、原因、类型等因素不同,丧亲者会出现不同的心理体验,如疲惫、焦虑、抑郁等,甚至产生自杀倾向。[4]基于人面对死亡的过程而建立的因死亡产生悲伤的心理历程理论,主要包括否认、愤怒、讨价还价、情绪低落和接受五个阶段。哀伤作为一种情感反应,包括正常哀伤情绪和延长哀伤障碍。对于大多数丧亲者来说,在一些因素的影响下,如充分的社会支持、传统的葬礼仪式和意义重建,他们可以逐渐接受失去亲人的现实,适应新的生活。[5]但随着时间流逝,如果丧亲者的哀伤情绪长期得不到缓解和心理辅导,则可能发展为情绪障碍甚至是创伤后应激障碍[6],使丧亲者出现悲伤延长、焦虑、失眠等不良哀伤状况(即复杂哀伤)[1],严重影响其社会功能[7]。

(二) 哀伤辅导的定义

国外学者的哀伤辅导定义是为了促进丧亲者适应失去亲人的生活,通过确定其哀伤风险级别给予相应的干预,以阻止其向非正常哀伤演变。[8]国内学者认为哀伤辅导是指专业人员协助丧亲者在合理时间内控制悲伤情绪,重新开始正常生活。[9]由此可见,国内外学者对哀伤辅导的定义并无较大差异,其重点都是为了促进丧亲者对哀伤的适应。国外哀伤辅导的研究较多,多数是对丧亲者进行干预辅导,包括对失去父母的儿童和青少年[8]、失去孩子的父母[10]、癌症患者家属[11]等群体的辅导。而国内哀伤辅导的研究较少,主要集中在对失去胎儿的产妇和医护人员的哀伤辅导上。[6,12]丧亲给个体带来的负面影响相当大,但对丧亲群体的哀伤辅导明显不足。在符合长期悲伤障碍诊断标准的丧亲者中,只有不到一半的人能够获得咨询或治疗服务。[13]此外,即便丧亲者能够获得哀伤辅导,以往关于哀伤辅导有效性的研究结果却不尽相同。有研究指出,对经历正常丧亲的人来说,哀伤辅导只有很小的效果或者近乎没有效果,甚至可能造成新的痛苦。[14]而另有研究则指出,哀伤辅导能够帮助丧亲者减少哀伤反应、促进其对哀伤的接受与适应、减少精神心理和不良行为问题。[15]

近年来有学者将哀伤辅导应用到校园危机干预中,开始关注丧亲大学生这一特殊群体。[16-18]涉世未深的青少年一旦经历突然的丧失如亲人或同学的离世,常常表现出剧烈的精神痛苦。恰当而及时的哀伤辅导,不但有助于青少年学生缓解身心痛苦,减少正常哀伤向复杂哀伤转变,也有助于其习得对负性事件的积极赋意,提升其抗逆力和心理复原力等。[19]哀伤辅导不仅能够帮助大学生缓解当下的哀伤,同时也能够发挥生命教育功能,把丧亲的悲痛转化为生命教育的契机,帮助大学生树立正确的生命观。丧亲对大学生造成了很多影响,哀伤辅导能够有效帮助丧亲大学生正确认识生命,正视亲人的离世,表达悲伤情绪、抒发伤痛、调整认知、改善人际关系,实现生命的整合和成长。[20-21]因此,本研究拟在以往研究的基础上,针对部分丧亲大学生开展哀伤辅导小组活动,探讨哀伤辅导小组对大学生丧亲哀伤的干预成效、疗愈因子和干预机制。

二、理论框架与小组设计(一) 理论框架

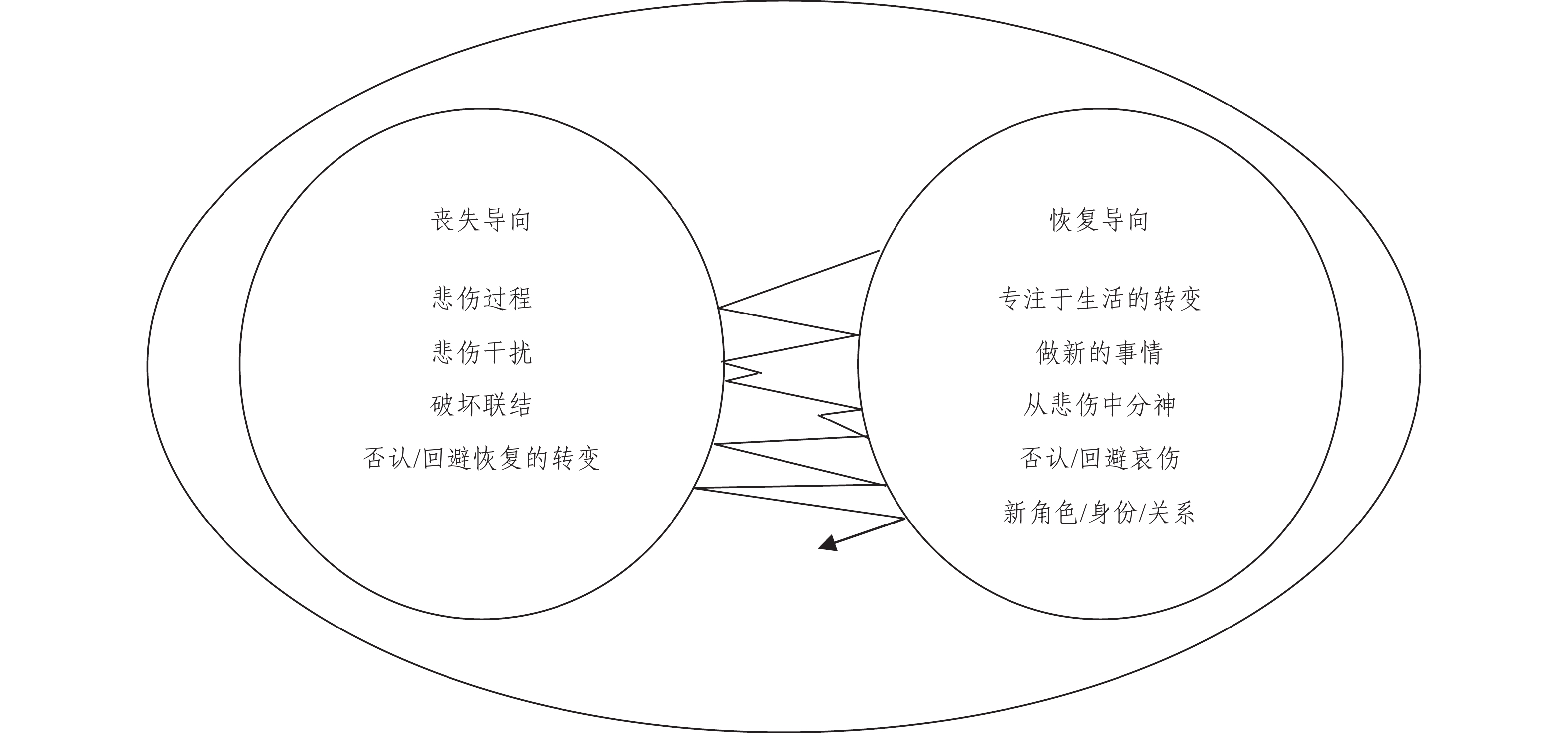

本研究干预内容设计以Stroebe等人提出的“依恋与哀伤双程模型”[22-23]作为理论指导(见图1),干预内容包括丧失导向和恢复导向两部分。希望通过这两部分的活动帮助组员的生活恢复平衡,增强组员在经历丧亲事件后的适应性调节能力,使其逐渐从丧亲哀伤中恢复,继续自己的生活。

|

图 1 依恋与哀伤双程模型 |

Stroebe等人认为哀伤过程的日常经验分为丧失导向和恢复导向两部分。丧失导向包括悲伤过程、悲伤干扰、破坏联结、否认或回避恢复的转变。恢复导向包括自己专注于生活的转变、做新的事情、从悲伤中分神、否认或回避悲伤、适应新角色或身份或关系。[22] Stroebe的研究证明在丧失导向和恢复导向之间的来回调整具有适应性的调节功能。若没有相应的调整,长期滞留在丧失导向或恢复导向一方,都可能导致病态或复杂哀伤。[23]

(二) 研究对象与小组方案设计

1. 研究对象

本研究于2022年10月在广东省S大学内招募有丧亲经历的全日制在校本科生和研究生。筛选标准包括:具有近期或早年的丧亲经历,对生命话题感兴趣;能够保证线下或线上活动出席时间,遵守保密原则;能够真诚坦率地表达自己内心的感受以及尊重其他组员的感受,并愿意触碰自己内心深处的情感。小组招募遵循自愿参与原则,在明确报名者的参与意愿和动机后,最终筛选出6名小组成员,性别方面男生4名、女生2名,学历方面本科生和硕士研究生各3名,均为汉族,无宗教信仰(见表1)。

| 表 1 小组组员基本信息 |

2. 小组方案设计

小组方案设计以“依恋与哀伤双程模型”为理论指导,结合哀伤的6个治疗要素(讲述、支持、认知/情感上的处理、对亲人死亡的接受、持续性的黏合关系、制造意义),预设开展5节哀伤辅导小组活动(见表2)。其中,讲述、认知/情感上的处理和持续性的黏合关系属于丧失导向,支持、对亲人死亡的接受和制造意义属于恢复导向。讲述即讲出自己关于丧亲的故事。支持即感受到来自他人的支持、饱含同理心的倾听,这能帮助组员减轻孤独感。认知/情感上的处理,即让组员通过不同形式的自我表达来认可和正视自己的想法、感受和痛苦的情绪。对亲人死亡的接受即帮助组员接受失去亲人的事实。持续性的黏合关系即帮助组员与逝去的亲人建立一种可持续性的连接,使组员感受到逝去的亲人在某种形式上的存在和陪伴,并将其当成学习的榜样,愿意与他人谈论自己的感受。制造意义即赋予亲人死亡意义。本次小组的活动方案设计严格遵守保密原则,做好保密措施,避免组员受到伤害。

| 表 2 哀伤辅导小组干预方案 |

本研究的哀伤辅导小组共开展5节小组活动,时间跨度为1个月,小组活动频率为1周1次,单次活动时长为1小时。为保证专业性与完成度,本小组由1名教授和3名硕士研究生组成的社会工作团队带领组员开展活动。该教授扎根于哀伤辅导领域,具有丰富的实务经验,3位硕士研究生均有5年以上社会工作教育背景。小组干预实施过程包括前期建组、中期哀伤治疗和后期结束3个阶段。经干预发现,哀伤辅导小组在一定程度上能够帮助组员调节其哀伤情绪,加深其对生命的认知,增强其应对哀伤的社会支持,帮助其重建生命的意义。哀伤辅导小组的干预机制包括以绘画创作为丧亲者提供超语言通道,以群体表达促进其对生命的认知,以人际互动促进其应对哀伤的社会支持,以对丧亲经历的思考促进其对生命意义的表达。

(一) 小组干预实施过程

1. 建组:认识团队与建立信任

这一阶段包括1节(第1节)小组活动。在这节小组活动中,社会工作者首先向组员介绍整个活动的主要内容、目标和注意事项,并发放小组欢迎信,使组员对小组活动有一个初步的认知和了解,通过强调组员之间的共同性,建立小组归属感。随后,营造轻松的小组氛围,通过游戏和绘画帮助组员相互认识,建立组员之间的信任感。最后,通过分享“你眼中死亡的颜色”帮助组员进入主题。在分享过程中,有些组员会联想到自身经历的丧亲事件并主动分享,有些组员则较为拘谨而选择倾听。社会工作者需要进行一定程度的自我披露,并及时给予组员安慰和关注,帮助其在分享中增强相互之间的信任感和小组归属感。

2. 哀伤治疗:分享感受与相互支持

这一阶段包括3节(第2—4节)小组活动。考虑到小组话题的敏感性,社会工作者在第2节小组活动中,首先通过《寻梦环游记》观影感受的分享来引导组员讲述自身的丧亲经历,帮助其表达哀伤情绪。随后通过绘画和写信,帮助组员与逝去的亲人建立一种可持续性的连接,使组员感受到逝去的亲人在某种形式上的存在和陪伴。

第3节小组活动则是在表达哀伤情绪的基础上,帮助组员认知死亡、处理悲伤情绪并接受亲人死亡的事实。社会工作者协助组员回顾其自身的生命时间线,包括过去(失去亲人之前)、现在(当下的状态和生活)和未来(对今后生活的期待)。在这一过程中,引导组员回顾与逝者相关的经历,接受亲人死亡的事实,思考生命的价值与意义。而哀伤阶段的理论介绍能够帮助组员了解经历丧亲事件后产生悲伤的心路历程,明白哀伤是正常的情绪反应。

第4节小组活动主要是帮助组员感受到他人的支持。社会工作者首先向组员介绍哀伤辅导的情绪策略,让组员认识到其面临哀伤困扰时能够寻求的专业或非专业的帮助。其次,帮助组员通过绘制和分享“社会支持资源图”认识其自身所拥有的、能够促进其自我恢复的资源。

3. 结束:成长与祝福

这一阶段包括1节(第5节)小组活动。在这节(即最后1节)小组活动中,社会工作者带领组员进行游戏并分享丧亲后的感受。主题分享主要是引导组员思考和梳理在丧亲之后,自己发生的变化、学到的人生道理以及获得的经验教训。社会工作者协助组员回顾整个小组活动,肯定组员的变化和成长,巩固小组活动收获,为组员开始新的生活注入信心和希望。最后,社会工作者向组员发出感谢信,互送祝福并结束小组活动。

(二) 小组干预成效

丧亲大学生哀伤辅导小组能够对小组成员产生疗愈作用,具体成效如下。

1. 调节组员的哀伤情绪

一定程度的哀伤表达和讲述能够帮助组员调节哀伤情绪。为帮助组员表达哀伤感受、释放负面情绪,社会工作者通过绘画和分享电影观后感的小组活动,引导组员讲述自己与逝去亲人的故事。有超半数组员表示,在绘制“你眼中死亡的颜色”、分享《寻梦环游记》观后感的过程中,会联想到自己所经历的丧亲事件,在与组员分享时,藏在自己内心深处的悲伤情绪得以释放。

2. 加深组员对生命的认知

在第3节小组活动分享的过程中,有组员表示回顾生命时间线十分有意义,能够梳理自己与逝去亲人的过往经历,接受亲人已经离去的事实,增加自身对生命的思考。

我感觉小组活动还挺有用的,通过参加活动能够形成对自己的正确认识。我近期经历了亲人的逝去,在参加第2节和第3节小组活动时比较放得开,因为自己正处于从非常悲伤的阶段过渡到渐渐接受现实、想要倾诉的阶段,愿意跟别人谈论亲人逝去的事情。(F)

我会想象死亡后的世界到底是什么样。这种想象给人一种寄托,即便亲人逝去,只要有人记得,他们就仍然活着。但还是会有疑问,到底怎样才算是被人记住?到底要做多少事情才能永远被人记住?(A)

3. 增强组员应对哀伤的社会支持

在第4节小组活动分享过程中,有组员表示哀伤辅导小组不仅能够提供表达哀伤的机会,小组中群体的共情、陪伴、支持也对自己处理哀伤情绪、从哀伤中恢复十分有帮助。

参与哀伤辅导小组让我能够跟一群与自己有相似经历的人一起去表达哀伤,探讨与哀伤相关的话题,共同分享亲身经历的事情,这使处于哀伤阶段的自己获得了一定的支持。(F)。

之前我觉得他人无法感同身受,所以一直将哀伤情绪自我消化。但是参加小组活动之后,我发现别人能够理解自己的哀伤情绪,并且他人的倾听和分享让我觉得不是自己一个人在经历哀伤。哀伤辅导小组的活动,让我觉得很温暖、很感动。(E)

4. 帮助组员重建生命的意义

有组员表示,经过5节小组活动之后,自己发生了比较大的变化,慢慢从伤痛中开始思考生命的意义。

通过参加小组活动,我对生命和死亡有了更深刻的领悟。人最后的归途都是死亡,但是人生的经历和体验比死亡这个结果更加重要。去体验人生路上或平淡或辉煌或者起伏的经历,或许就是活着的意义。(D)

(三) 小组干预机制

通过整理小组活动记录,根据小组干预的疗愈效果分析干预起效的疗愈因子。哀伤辅导小组的干预机制包括四个方面,以绘画创作为丧亲者提供超语言通道,以群体表达促进其对生命的认知,以人际互动促进其应对哀伤的社会支持,以对丧亲经历的思考促进其对生命意义的表达。

1. 以绘画创作为丧亲者提供超语言通道

丧亲者常常拒绝谈论死亡,无法或抗拒言语表达,而绘画能够有效降低丧亲者的防御心理,释放其内心被隐藏的情绪,而情绪唤起能帮助其宣泄感情。

我画的是黄色的场景,主要就是想表达死亡后的世界是一个干净的地方,人们可以不受约束,尽情地表现自己。(A)

我根据小时候的记忆,画了小平房、草地、湖泊、大山和小孩子。我外婆在我读初中的时候照顾过我三年。我家以前生活在农村,村里每家每户都有一个小平房。我还画了下午太阳落山的场景。太阳落山时家长煮好饭菜,但是孩子们不知道跑哪里去玩了,家长就会走一圈呼唤自己的孩子回家吃饭。(D)

2. 以群体表达促进丧亲者对生命的认知

当人们面对丧亲哀伤时,群体性的丧亲事件分享和表达,不仅能从生理上帮助丧亲者缓解悲痛,也能使丧亲者通过融入群体来对抗死亡恐惧与亲人逝去后的失控,这是加深其生命认知的一种途径。

当和小组成员一起为亲人哀悼时,大家都很悲伤。我在这样的气氛里不由自主地放空自己,反而变得平静。(B)

3. 以人际互动促进丧亲者应对哀伤的社会支持

小组活动将经历丧亲事件的组员重新置于人群之中,重建其与外部世界的联结。

外婆过世后的很长一段时间,我都很自闭,觉得大家都是二十多岁,为什么偏偏失去妈妈的我又失去了外婆。面对同龄人,我总有一种嫉妒、不甘心的感觉,虽然这样不对。在哀伤辅导小组里,大家都是失去亲人的可怜人。虽然我还是感觉自己是最悲伤的,但是大家相互分享对亲人刻骨铭心的感情,让我久违地有了一种能被理解的感觉,我想把我和外婆的故事讲给大家听。(F)

和大家在一起,我感觉不那么孤单。(D)

4. 以对丧亲经历的思考促进丧亲者对生命意义的表达

领悟生命意义可以通过多种方式,对丧亲经历的思考可促进组员对生命意义的表达。

看了影片以后,我觉得可能死亡不是终点,只要有人还记得你,其实就没有真正意义上的死亡。虽然隔了几代之后,后人可能还是会把我忘记,但更重要的还是让后人记住这些美好的回忆。(E)

经历了丧亲事件后发现,我们要勇于在当下表达自己,做自己想做的事情,做一些能够为他人带来福祉的事情,这样才不枉我们在世上活一遭。(B)

四、结论与讨论本研究表明,哀伤辅导小组在一定程度上能够帮助丧亲大学生调节其哀伤情绪,加深其对生命的认识,增强其应对哀伤的社会支持,帮助其重建生命的意义。而具体的干预机制包括四个方面,以绘画创作为丧亲者提供超语言通道,以群体表达促进其对生命的认知,以人际互动促进其应对哀伤的社会支持,以对丧亲经历的思考促进其对生命意义的表达。哀伤辅导小组成员在丧亲后具有相似的缺乏支持的体验,其在组内互动的过程中得到了具有相同丧亲经历的同伴支持,从而促使其丧亲哀伤的疗愈。在失独家庭、宁养服务等案例中,丧亲者常常拒绝谈论死亡,无法或抗拒言语表达,使用超语言表达有助于有效降低患者的防御心理,释放其内心被隐藏的情绪。[24]这一结论同样在本小组中得到验证。为帮助丧亲大学生顺利度过哀伤阶段,本研究提出三点建议。

(一) 增强对丧亲大学生的关注,合理开展哀伤辅导小组

一般而言,经历丧亲事件后,丧亲者会产生不同程度的哀伤反应。大多数丧亲者会选择自我消化哀伤情绪,仅有少数人会寻找专业帮助。而丧亲大学生可能需要在完成课业任务的同时,处理因丧亲事件产生的负面情绪,适应亲人逝去后的生活。因此,丧亲大学生是一群较为隐形的弱势群体,需要学校予以一定的关注和支持。哀伤辅导在以往的实践研究中展现出较好的干预效果,能够帮助丧亲大学生缓解哀伤、正视亲人的死亡,加强其社会支持网络,使其形成正确的生命态度,重新思考生命的意义。学校应增强对丧亲大学生的关注,给予其一定的支持和帮助。学校心理中心可以联合社会工作者为丧亲大学生开展个案或团体哀伤辅导。哀伤辅导小组活动要坚持“需求为本”和“以人为本”的原则,合理设置小组活动内容,及时给予组员合适的关注和回应,循序渐进地开展小组活动。

(二) 将专业的生命教育课程纳入必修课体系,增强大学生的生命认知

专业的生命教育能够增强大学生的生命认知。但目前我国专业的生命教育开展不足,专业的生命教育课程在高校并未普及,多数课程仅在医学生或护理专业学生中开展。既有研究发现,专业的生命教育课程十分重要,应该在大学生中普及专业的生命教育。[25-26]因此,高校可与医院展开合作,把专业的生命教育课程纳入必修课体系中,向大学生普及正确面对生死的态度、观念和理论,推动该课程在高校内的普及和发展。

(三) 加强对临终关怀和生前预嘱的宣传和推广,帮助大学生形成正确的生命观

2019年,国家卫生健康委决定推进第二批临终关怀试点,范围扩大到全国71个市区。深圳作为首个以立法形式确立“生前预嘱”的城市,在临终关怀、安宁疗护和生前预嘱领域走在全国前沿。[27]大学生正处于生命观形成的关键时期,了解安宁疗护和生前遗嘱的理念能够帮助高校学生重新审视死亡,思考人文关怀对死亡的重要性。因此,应重视临终关怀和生前预嘱的宣传,促进大学生对生命和死亡的思考,增强其对生命的感悟和体会,帮助其形成正确的生命观。

作为一项探索性研究,本研究还存在一些局限性。首先,本研究并未通过量化数据验证哀伤辅导小组对大学生丧亲哀伤的成效,研究结论具有一定的主观性。未来可考虑使用相关量表,采用干预组和对照组的方式更科学、合理地测量哀伤辅导小组的干预成效。其次,由于一些不可控因素和时间限制,小组活动无法保证全员出席,并且无法判断哀伤辅导小组的中长期干预效果。未来可考虑将小组节数进行扩展并设置后期的跟踪与走访,探索哀伤辅导小组的中长期成效。最后,小组活动除了开场破冰游戏外,体验式游戏相对较少,用于组员分享讨论的时间较多,小组气氛不够活跃,影响了干预成果。未来可以加入更多体验性活动,以调节小组气氛,提高干预效果。

| [1] |

徐洁, 陈顺森, 张日昇, 等. 复杂哀伤的诊断和预防干预[J]. 中国临床心理学杂志, 2011(5): 708-710. |

| [2] |

罗伯特•奈米尔. 重新凝视失落: 哀伤治疗技术的衡鉴别与介入[M]. 翁士恒, 译, 台北: 张老师文化事业股份有限公司, 2019: 26-29.

|

| [3] |

陈维樑, 钟莠荺. 哀伤心理咨询: 理论与实务[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2006: 1.

|

| [4] |

GIBBONS JA, LEE SA, FEHR AMA, et al. Grief and avoidant death attitudes combine to predict the fading affect bias[J]. International journal of environmental research and public health, 2018, 15(8). DOI:10.3390/ ijerph15081736.

|

| [5] |

JORDAN A H, LITZ B T. Prolonged grief disorder: diagnostic, assessment, and treatment considerations[J]. Professional psychology research and practice, 2014, 45(5): 180-187. |

| [6] |

苏孟宇, 王真, 吴金凤, 等. 临床护士开展哀伤辅导的现状及研究进展[J]. 护理学报, 2022(9): 26-30. DOI:10.16460/j.issn1008-9969.2022.09.026 |

| [7] |

NIELSEN M K, NEERGAARD M A, JENSEN A B, et al. Predictors of complicated grief and depression in bereaved caregivers: a nationwide prospective cohort study[J]. Journal of pain and symptom management, 2017, 53(3): 540-550. DOI:10.1016/j.jpainsymman.2016.09.013 |

| [8] |

HØEG B L, APPEL C W, VON HEYMANN-HORAN A B, et al. Maladaptive coping in adults who have experienced early parental loss and grief counseling[J]. Journal of health psychology, 2017, 22(14): 1851-1861. DOI:10.1177/1359105316638550 |

| [9] |

崔芳芳, 李秋芳, 赵毛妮. 国内外哀伤辅导的研究进展[J]. 中华护理教育, 2017(11): 872-876. DOI:10.3761/j.issn.1672-9234.2017.11.018 |

| [10] |

HUDE K. Grief counseling for prematurely bereaved parents: a psychosocial parental counseling of the charité-Berlin clinic for neonatology[J]. Padiatrische praxis, 2017, 88(1): 25-34. |

| [11] |

HSIAO C C, HSIEH S I, KAO C Y, et al. Development of a scale of nurses’ competency in anticipatory grief counseling for caregivers of patients with terminal cancer[J]. Healthcare, 2023, 11(2): 264-276. DOI:10.3390/healthcare11020264 |

| [12] |

刘璐, 郑琼, 钱嘉璐, 等. 胎儿畸形引产孕产妇哀伤辅导需求的质性研究[J]. 中华护理杂志, 2021(10): 1509-1515. DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2021.10.011 |

| [13] |

LICHTENTHAL W G, NILSSON M, KISSANE D W, et al. Underutilization of mental health services among bereaved caregivers with prolonged grief disorder[J]. Psychiatric services, 2011, 62(10): 1225-1229. DOI:10.1176/ps.62.10.pss6210_1225 |

| [14] |

GENEVRO J, MARSHALL T, MILLER TR. Report on bereavement and grief research[J]. Death studies, 2004, 28(6): 491-575. |

| [15] |

NEWSOM C, SCHUT H, STROEBE M S, et al. Effectiveness of bereavement counselling through a community-based organization: a naturalistic, controlled trial[J]. Clinical psychology & psychotherapy, 2017, 24(6): 1512-1523. |

| [16] |

涂涛, 王道阳, 方双虎. 一例高中生哀伤辅导心理危机干预案例分析[J]. 中国学校卫生, 2017(8): 1237-1238. |

| [17] |

吴燕霞, 蔡琼霞, 周圆, 等. 团体哀伤辅导在高校危机事件中的应用现状及对策分析[J]. 青年学报, 2019(2): 99-103. DOI:10.3969/j.issn.2095-7947.2019.02.015 |

| [18] |

唐咏, 李莹莹, 陈依琳. 哀伤辅导对丧亲大学生死亡态度干预的有效性研究[J]. 叙事医学, 2020(1): 27-31. |

| [19] |

周圆. 校园危机干预: 哀伤辅导的实施与反思[J]. 思想理论教育, 2013(8): 71-74. |

| [20] |

纪忠红, 林婕, 华云斐, 等. 高职院校丧亲同学的社会支持调查与心理干预探索[J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2014(1): 102-103. |

| [21] |

宁美晴, 刘媛媛, 丁辰. 哀伤辅导小组工作介入丧亲大学生群体哀伤辅导的实践分析[J]. 校园心理, 2021(4): 375-377. |

| [22] |

STROEBE M, SCHUT H. The dual process model of coping with bereavement: rationale and description[J]. Death studies, 1999, 23(3): 197-224. DOI:10.1080/074811899201046 |

| [23] |

STROEBE M, SCHUT H, STROEBE W. Attachment in coping with bereavement: a theoretical integration[J]. Review of general psychology, 2005, 9(1): 48-66. DOI:10.1037/1089-2680.9.1.48 |

| [24] |

王蕾. 超语言表达、解读图像、小组治疗——艺术介入创伤性哀伤的三种机制[J]. 美术观察, 2020(8): 20-22,19. |

| [25] |

彭亚, 赵莉, 李莉, 等. 802名本科护生死亡教育需求水平调查分析[J]. 护理学报, 2017(17): 48-50. |

| [26] |

牛鹏, 郭夏君, 王莉莉. 医学院校本科生死亡态度现状研究[J]. 卫生职业教育, 2022(6): 135-137. DOI:10.3969/j.issn.1671-1246.2022.6.wszyjy202206059 |

| [27] |

李榕. 八年后步入老龄化社会?深圳成全国安宁疗护试点推进临终关怀服务[N]. 南方都市报, 2019-07-10(10).

|

2023, Vol. 23

2023, Vol. 23