基金课题

- 江西省社会科学研究“十三五”规划项目“农村留守儿童意外伤害风险监测及社会工作干预研究”(17SH05)。

作者简介

- 吴佳慧(1999— ),女,汉族,助理社会工作师,硕士研究生;主要研究方向:儿童社会工作.

通讯作者

- 苗春凤(1978— ),女,汉族,副教授,中级社会工作师,博士;主要研究方向:儿童社会工作;E-mail:50686712@qq.com。.

文章历史

- 收稿日期:2023-04-16

随着城市化进程不断加快,越来越多农村劳动力涌入城市,受经济条件、户籍制度等因素限制,广大农民无法带孩子入城务工,导致出现大量的农村留守儿童。国务院新闻办公室2021年公布的《全面建成小康社会:中国人权事业发展的光辉篇章》中相关数据显示,截至2020年底,全国共有农村留守儿童643.6万人。[1]江西省是劳务输出大省,省内农村留守儿童群体数量庞大。相关研究显示,农村留守儿童由于长时间的亲子分离、情感支持不足、临时监护人的关爱和监护力度欠缺等因素,导致农村留守儿童在成长过程中更容易出现心理和行为问题。[2]因此农村留守儿童的健康成长问题亟须得到社会各界的广泛关注。农村留守儿童群体是儿童青少年社会工作的重点服务对象,社会工作的介入对改善农村留守儿童的处境具有积极作用和独特优势。[3]民政部等10部门于2019年联合发布的《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》指出,支持社会工作者等专业人员针对农村留守儿童和困境儿童不同特点,提供心理疏导、亲情关爱、权益维护等服务。[4]

以往农村留守儿童的相关研究大部分是从农村留守儿童群体存在的问题出发,但随着20世纪90年代积极心理学的兴起,研究农村留守儿童群体出现了新的视角,即提倡预防农村留守儿童的问题行为和培养其积极的心理品质。[5]希望感可以帮助农村留守儿童克服困难,并有助于其尝试通过更多的方式去应对生活中的难题。[6]希望感具有促进农村留守儿童适应学校生活、缓解学业压力和考试焦虑以及获得学业成就的作用,可以为农村留守儿童提供心理保护,缓解焦虑、抑郁、孤独等负面情绪,并可减少负面情绪对农村留守儿童心理的冲击等。[7]有研究表明,农村留守儿童群体希望水平显著低于非留守儿童群体。[8]低希望感的农村留守儿童更容易出现抑郁、焦虑等情绪困扰,容易表现出消极、自卑等状态,危及其身心健康。[9]因此,提升农村留守儿童群体的希望感具有重要意义,即有利于预防农村留守儿童群体的心理和行为问题,促进农村留守儿童群体的健康成长。

江西省鹰潭市D村是典型的劳务输出型农村,村中有七成左右的儿童为农村留守儿童。笔者在D村的调查发现,该村中留守儿童存在低希望感状态:在学习方面表现为学业拖延、缺乏学习目标和自信心,在遇到学习难题时选择逃避或容易产生负面想法等;在人际交往方面,表现为自卑、不愿与人交流、较少向他人寻求帮助等;在家庭生活方面,表现出亲子沟通较少、亲子关系紧张等。因此,本研究尝试从社会工作的角度出发,在希望认知理论、理性情绪行为疗法的指导下,开展小组工作干预,以期提升该村留守儿童的希望感,从而丰富该村留守儿童的心理资源。

二、文献回顾(一) 希望感的概念及测量

希望感是一种积极的心理品质、一种情绪情感、一种对目标的认知。20世纪末,学术界对希望感的界定至少有26种,在不同的学科领域有不同的界定。不同领域的学者们在研究过程中对希望概念进行了不同的诠释,也提出了不同的希望理论及理论模型。Miller和Powers提出多维结构希望理论,认为希望是一种多维心理结构,包括社会关系层面和心理层面两个维度,其中,心理层面又包括认知和情感两个层面。[10]Scioli等人则提出多水平网络结构希望理论,认为希望是一种强烈的情感,是由依恋、掌握、生存动机和精神信仰4个子系统组成的网络结构。[11]Snyder等人提出的希望认知理论,认为希望感是一种基于内在成功感的积极动机状态,为达到所期望的目的而建立的一套内在认知动机系统,由目标、路径思维、动力思维3个部分组成。[12]在上述理论中,Snyder等人提出的希望认知理论影响力最大、使用范围最广,其对希望感的界定也是目前国内学者在研究中最常用的概念。国内最早对希望感进行解释的是张青方和郑日昌,他们沿用了Snyder等人关于希望感的界定,提出希望理论模型主要包括目标、路径意念、意愿信念、障碍和想法决定感觉5个因素。[13]在三因素理论模型的基础上,张萍等人将希望理论模型与不同生活侧面相结合,提出了儿童青少年希望感包含学习希望感、家庭希望感、人际希望感和社会希望感四个维度。[14]

在希望感的测量方面,国内外学者根据不同的测量对象、不同的国情、不同的理论基础等因素设计出不同的测量工具。最早的希望感测量工具是1974年由Gottschalk编制的希望特质测评量表,该量表主要采用内容分析法,由4位评判者对该问卷进行评分。[15]之后,在1988年Miller等人从多学科视角编制出Miller希望特质测评量表。[10]1992年,Herth编制出了Herth希望测评问卷。[16]Snyder等人在希望理论的基础上,也提出了一系列测量希望感的量表,如国家希望量表、儿童希望特质量表、幼儿希望特质量表——故事读本,等等。[17]近些年,国外学者们也针对不同的群体、不同的国家和不同的理论背景,提出了更有针对性的测量工具。比如菲律宾学者Bernardo和Mendoza设计出适用于菲律宾国情的希望焦点量表。[18]韩国学者Jin和Kim开发出验证和衡量社会希望的量表,称为社会希望量表。[19]而国内学者大多沿用国外学者开发的量表,翻译出可适用于不同的对象和场景的中文版本,比如赵海平和王健翻译的Herth希望量表[20]、赵必华和孙彦翻译的儿童希望感量表[21]等。此外,国内也有学者编制出了适用于本土的希望感测量工具,并且经过测量发现同样具有较好的信效度,但使用的范围和频次少于翻译出来的国外量表。

(二) 农村留守儿童希望感的影响因素

国内外研究者们对农村留守儿童希望感的研究主要集中在希望感的中介作用、与其他心理因素的关系、希望量表的编制等方面,较少关注希望感的影响因素。基于现有的文献分析,发现希望感的影响因素主要包括个人因素、家庭因素和社会因素。

1. 个人因素

希望感受到个人的人格特质特征、情绪以及相关心理品质的影响。个体的自尊水平、主观幸福感、学习动机、自我控制、心理健康、生活质量、生活方式等都会对希望感产生一定的影响。[22]Pleeging等人提出,希望感与主观幸福感关系密切,其中认知和情感希望与主观幸福感的关系最为紧密。[23]何敏贤等人认为,情绪是目标实现过程中思想和行为的产物,情绪会影响人们对他们目标实现过程的评价和今后面对困境的应对方式,从而影响希望感,而高希望感的人更倾向于保持高兴、兴奋等积极的情绪状态。[7]Bamford等人认为,儿童对消极事件的积极情绪会导致儿童希望感的差异。[24]

2. 家庭因素

希望感与亲子关系紧密相关,儿童会从父母或照顾者身上习得希望感。父母教养方式影响着农村留守儿童的希望感。卢春丽提出,父母的情感温暖与希望感之间存在正相关关系,影响着儿童的希望感。[25]王馨蕊等人提出,儿童希望的形成与父母的言传身教紧密联系,希望水平越高的父母越倾向于采用积极的教养方式,这有利于儿童希望水平的提升。[26]Shorey等人认为,希望水平相对较低的父母则倾向于采用消极的教养方式,并且这也不利于儿童希望感的培养。[27]Archer等人指出,父母的社会支持对个体的希望有显著的预测作用,在促进个体希望时,也应当考虑年龄相关的发展要求。[28]向光璨等人认为父母依恋可以间接预测希望感,也可以影响个体的希望感。[29]

3. 社会因素

社会支持会影响农村留守儿童的希望感。社会支持与儿童希望感呈正相关,社交焦虑与儿童希望水平呈负相关。付鹏等人提出,社会支持可以直接影响农村留守儿童的希望感,也可以通过意向性自我调节与乐观间接影响希望感。[30]李梦龙等人调查发现,社会支持会影响农村留守儿童的希望水平,对提升农村留守儿童希望感有积极的作用。[31]同时,学校支持、社区支持、同辈依恋对农村留守儿童希望特质的形成也有着重要意义,儿童会从老师、同辈群体、其他重要照顾者身上学习订立目标、发展路径思维和动力思维。

(三) 农村留守儿童希望感的提升策略研究

1. 基于影响因素的希望感提升策略

从影响因素出发,张萍等人提出希望感提升策略可以从家庭、学习、人际、社会4个因素入手。[14]在家庭方面,家庭教育方式对农村留守儿童的希望感具有重要影响,民主型的父母教养方式有助于培育农村留守儿童的积极心理品质,在民主教养方式下,有助于消除农村留守儿童的无助感,增强其希望感,因此农村留守儿童的父母可以利用微信等通讯平台加强亲子沟通,通过寄送礼物拉进亲子关系等方式培育民主友爱的亲子关系,增强家庭支持,从而提升农村留守儿童的家庭希望感。[32]在学习方面,学校教育对农村留守儿童希望感的培育有着重要作用,通过营造富有人文关怀的学校环境、赏识教育、开展实践活动等方式,帮助农村留守儿童提高学习自我效能感,从而提升其学习希望感。[33]在人际交往方面,关注农村留守儿童归属和爱的需要,促进农村留守儿童的人际交往,注重农村留守儿童同辈支持体系的建立,有助于提升其人际希望感。[29]在社会层面,社会支持对农村留守儿童的希望感存在显著影响,社会支持既可以直接增强农村留守儿童的希望感,又可以通过乐观、意向性自我调节等中介间接增强其希望感。[30]因此,可以通过开展社区活动、建立社会支持网络、营造充满关爱的社区环境等方式增强农村留守儿童的希望感,也可以通过大众传播媒介宣传农村留守儿童的积极事件,减少负面化宣传。[34]

2. 基于组成因素的希望感提升策略

从组成因素出发,学者们提出提升农村留守儿童希望感可以从目标、路径思维、动力思维3个方面出发。希望水平低的人通常有消极、拖延、退缩、好胜4种表现。[35]因此,在目标方面,通过帮助农村留守儿童树立合适的目标,激发农村留守儿童自身的优势和潜力;在路径思维方面,引导和鼓励农村留守儿童学习应对逆境或困难的方法,学会调节情绪;在意愿动力方面,有意识锻炼克服困难的意志力,充分发挥榜样的示范作用,增强赏识教育。[36]

3. 具体干预措施

从具体干预措施出发,既可以针对个体进行干预,也可以通过团体进行干预,其中包括会话干预、心理演练、团体心理辅导、音乐治疗、阅读充满希望的故事、体育锻炼等方式。何敏贤等人提出,希望故事疗法是培养儿童希望感的普遍且有效的方法,通过希望故事帮助儿童理解希望感,学会制定目标、寻找不同方法达成目标、保持意志力等。[7]刘翔平提出,提升孩子的希望感,既可以通过希望故事,也可以通过榜样示范或团体辅导提升其希望感。[37]

三、研究设计(一) 研究对象的选取

本文的研究地点选择在鹰潭市D村,笔者通过调研了解到,全村共管辖9个自然村,总人口共计2937人,总户数730户。其中,18岁以下的儿童有652人,14岁以下的儿童有481人,8至14岁的儿童有307人。D村是典型的劳务输出型农村,常年居住在该村的都是老人、小孩和妇女,七成左右的儿童为留守儿童。因此,将D村作为实践地点具有可行性和典型代表性。

本文的研究对象来源于居住在D村的儿童。通过发放自制的儿童希望感调查问卷、走访D村居民、与D村留守儿童直接进行访谈以及观察等方式,了解D村留守儿童的希望水平现状。然后,根据了解到的真实情况和需求,初步设计提升农村留守儿童希望感的小组工作服务方案,并通过社会工作者邀请、家长推荐、社区宣传等方式进行小组组员预报名,再通过儿童希望感调查问卷和研究对象筛选标准最终确定本研究的研究对象。研究对象的筛选标准包括入选标准、排除标准和退出标准。

入选标准:D村内的所有儿童;年龄在8至14岁,处于义务教育阶段;父母至少一方外出务工;可以自主回答问题和具有符合参与相关活动的身体条件;长期居住在D村或者居住时间在1年以上;自愿参与为期3个月左右的农村留守儿童希望感提升的小组活动。

排除标准:监护人不同意儿童参与活动;不符合入选条件;不愿意配合;希望感水平较高。

退出标准:不能坚持参与全程活动;因自身情况需要中途退出。

(二) 研究工具

本文的研究工具为自制问卷《儿童希望感调查问卷》,分为4个部分。第一部分为收集个人基本信息,便于筛选有效研究对象,了解研究对象基本情况等。第二部分为儿童希望感量表中文版,该量表主要是由Snyder编制、赵必华和孙彦翻译和修改的。[21]该量表可运用于测量8至16岁中国儿童的希望水平状况,具有较高的信度和效度。[38]量表从动力思维和路径思维两个维度设置了6道题目,采用6级评分标准,儿童希望感量表的总分由6道题目得分加总得出,得分越高则希望感越高。第三部分是在参考孙蔚雯翻译和修订的中文版《日常性学业弹性量表》基础上自编的问卷,主要是为了测量研究对象的学习希望感状况。[39]第四部分是在参照姜乾金翻译和修订的中文版《领悟社会支持量表》基础上编制的问卷,[40]从人际希望感、家庭希望感和社会希望感三个维度,了解组员的希望感状况和评估小组活动的成效。第三部分和第四部分都采用5级评分标准,通过各项加总得出总分。

本文中儿童希望感调查问卷通过SPSS25.0软件进行Alpha信度检验,得出α系数值为0.907,基于标准化项的α系数值为0.893,均大于0.8,因此,儿童希望感调查问卷一致性高,通过Alpha信度检验。同时,对问卷进行KMO和Bartlett效度检验,得出KMO值为0.826,大于0.8,且显著性为0.000,小于0.05,说明该问卷通过效度检验,效度非常好。

(三) 小组干预模式

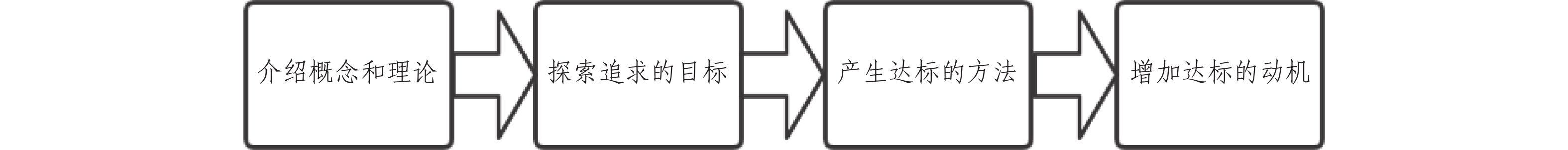

本研究整合运用希望疗法、互惠模式和发展模式进行小组工作干预,有助于利用小组力量实现个人的改变;有助于帮助小组成员建立社会支持网络,弥补家庭支持的不足;有助于发掘小组成员的潜能,建立自信心,探索解决自身问题的方法等。具体小组干预模式见图1。

|

图 1 小组干预模式 |

1. 希望疗法

希望疗法是基于希望认知理论,通过灌输希望、确立目标、加强路径思维和动力思维,从而提高人们的希望感。[41]在实务过程中,社会工作者主要从目标、路径思维、动力思维3个方面入手。一是帮助农村留守儿童确立合适的目标,二是有意识地锻炼农村留守儿童克服困难的意志力,三是引导农村留守儿童寻求追求目标和应对挫折的方法。具体干预步骤如下。首先,社会工作者通过讲希望故事,用通俗易懂的话语向农村留守儿童介绍希望感的概念、相关理论及作用,使农村留守儿童能够清晰地认识希望感的三要素,为提升其希望感奠定基础。其次,社会工作者引导农村留守儿童树立明确可行的目标,可以是短期目标,也可以是长期目标,培养农村留守儿童的目标意识。然后,社会工作者通过角色扮演、榜样示范、技能训练、理性情绪想象等方式帮助农村留守儿童产生达到目标的方法。在遇到自己可以解决的问题时,鼓励农村留守儿童尝试自己解决,学会多种问题解决办法。在遇到自己无法解决的问题时,引导农村留守儿童敢于寻求帮助,学会利用社会支持网络。最后,社会工作者从优势视角出发,坚持儿童本位观,增加农村留守儿童追求目标的动机,及时鼓励并肯定农村留守儿童的成长和改变,增强农村留守儿童的自信心。希望疗法的干预步骤见图2。

|

图 2 希望疗法干预步骤 |

2. 互惠模式

互惠模式又称交互模式,是小组工作的主要模式之一。互惠模式强调通过组员互动的力量实现助人自助,互惠模式认为人与人之间存在互惠共存的关系,每个人都要同身边的环境建立部分与整体的关系,个人只有通过与其他个体互动互助、相互依靠才能实现自我。[42]在小组互动的过程中,通过游戏促进组员之间的沟通交流,增加组员与周围其他人的联系,帮助组员之间建立朋辈支持网络,从而获得同辈支持。在活动结束后,社会工作者鼓励组员分享彼此的感受,在经验交流中,使小组成员获得心理支持,学习或借鉴他人经验,从而实现个人的成长。

3. 发展模式

发展模式强调以人的发展为中心,注重小组成员个人的成长,相信人具有潜能,可以改变和发展。发展模式的具体目标包括4个方面:一是宣泄消极情绪,建立积极态度;二是提升自信心,发掘个人潜力;三是现实导向,认清社会期待;四是重新评估能力,作出正确判断。[42]在小组工作过程中,社会工作者运用鼓励、认可、启发、表扬的方法帮助组员建立自信,提升希望感。而小组成员个人则在小组中通过宣泄、支持、自我欣赏的方式培养自己的自信心,树立并勇敢追求个人目标。

四、小组工作服务方案设计(一) 小组工作的功能和优势

小组工作强调在社会工作者的协助下,通过小组成员之间的互动,利用小组力量去影响成员的态度和行为。在小组中还会产生一系列独特的治疗功能,包括灌注希望、情绪疏泄、发展社交技巧和知识的传授等。在小组活动中,小组成员不仅可以通过小组活动提升自身的希望感,还可以在小组内形成同辈支持网络,促进组员之间互帮互助。而同辈群体是他们缓解负面情绪、纾解心结的重要力量。同时,小组工作相较于个案工作活动多样、内容丰富,对留守儿童群体的吸引力更大,可以使留守儿童在轻松、愉快的氛围下提升自身的希望感。因此,小组工作在提升留守儿童希望感和促进其心理健康方面具有独特优势。

(二) 理论基础

1. 希望认知理论

希望认知理论又被称为Snyder希望理论,是由Snyder等人在1991年提出的。希望认知理论强调希望感是一种情绪情感和一种对目标的认知。希望感是一种基于内在成功感的积极动机状态,是为达到所期望的目的而建立的一套内在认知评估机制。[43]其理论模型包括目标(Goals)、路径思维(Pathways Thoughts)、动力思维(Agency Thoughts)3个因素。[44]本研究以希望认知理论为指导,运用希望疗法,设计针对农村留守儿童希望感提升的干预方案,将希望理论的三因素渗透在活动目标的制定和活动过程中,培养农村留守儿童的目标思维,加强路径思维和动力思维,从而提升农村留守儿童的希望感。

2. 理性情绪行为疗法

阿尔伯特•埃利斯提出的理性情绪行为疗法认为,引发情绪和行为的不是诱发事件本身,而是人们对诱发事件的认识和态度。理性情绪行为疗法的技术主要包括认知技术、情绪—感情技巧、行为技术3个层面,具体的技巧又包括模仿、角色扮演、系统脱敏疗法、理性情绪想象等。[45]本研究尝试通过运用理性情绪行为疗法中的模仿、角色扮演等技术去设计小组活动,试图改变农村留守儿童的非理性思维的偏差,帮助其建立理性思维,从而提升农村留守儿童的希望感。

(三) 小组工作的目标

1. 总目标

通过小组工作提升农村留守儿童的学习希望感、家庭希望感、人际希望感和社会希望感,培养其积极的心理品质,预防农村留守儿童的学业问题、社交问题,促进农村留守儿童的健康成长。

2. 具体目标

至少80%的小组成员能对希望感有清楚的认识,明白希望感的三要素,掌握目标、方法思维和动力思维的具体含义。

至少80%的小组成员在学习上或生活上有明确可行的目标,并制定计划,学会合理规划,尝试追求个人目标。

引导至少80%的小组成员想出更多实现目标的可行路径和方法,了解主动寻求他人帮助的方式,学习应对挫折、困境的新方法。

激发农村留守儿童追求目标的精神动力,保持意志力。

引导至少80%的小组成员学习并掌握人际沟通技巧、亲子沟通技巧,协助形成社会支持网络。

(四) 小组的性质与特征

本研究中的小组属于成长小组,通过小组活动,促进组员认识自我、发掘潜能,从而达到自我实现。本研究的服务对象是低希望感的农村留守儿童。小组活动的目标是提升农村留守儿童的希望感,通过小组工作的优势,引导小组成员认识希望感、树立明确可行的目标、培养动力思维和路径思维、建立社会支持网络等,并结合学习、人际、家庭、社会4个方面的需求,提升其学习希望感、人际希望感、家庭希望感和社会希望感,从而预防农村留守儿童的心理和行为问题,助力农村留守儿童的健康成长。

(五) 组员的招募与确定

通过制作宣传海报和单页进行社区宣传、在发放问卷后主动邀请得分偏低的农村留守儿童、通过留守儿童监护人或朋友介绍、留守儿童自愿报名等方式相结合,并对有意向参与活动的儿童进行个别访谈以确定小组成员,最后共招募了9名符合条件的儿童,其中女生6人,男生3人。

(六) 小组干预方案

在前期调查和访谈的基础上,根据鹰潭市D村留守儿童的特点、需求以及小组活动目标,确定小组活动的名称为“提升希望,快乐成长”。并在希望认知理论和理性情绪行为疗法的指导下设计了7节小组活动,每次活动预计60至90分钟左右,于2022年8月6日至2022年9月17日每周六15点至17点在D村活动室开展小组活动,计划从学习、人际、家庭、社会4个方面提升D村留守儿童的希望感。小组具体干预方案见表1。

| 表 1 小组干预方案 |

(一) 小组工作干预过程分析

1. 第一次小组活动:认识你我他

本节小组活动的目的是社会工作者与组员、组员之间初步认识,建立友好信任关系,明确小组规范,增强组员的参与感。在进行简单介绍后,社会工作者带领组员开展了破冰小游戏“串名字”,通过“串名字”游戏引导组员相互认识,记住彼此的名字,打破陌生尴尬氛围,鼓励组员积极投入。然后通过“桃花朵朵开”暖场小游戏活跃小组氛围,让组员加强认识,放松自我,提高组员参与积极性。最后社会工作者与组员共同制定小组契约,形成小组共同目标,增强小组凝聚力。

2. 第二次小组活动:认识希望感,我是梦想家

本节小组活动的目的是让组员加深认识,增强团体凝聚力;引导组员了解希望感的概念,明白希望感的三要素,掌握目标、方法思维和动力思维的具体含义;让组员体会目标的重要性,协助组员探索自己的个人目标。在回顾上次小组活动后,社会工作者带领组员开展热身活动“心有千千结”,通过小游戏让组员加深认识,增进彼此了解,增强团队凝聚力。在组员进入状态之后,社会工作者向组员介绍希望感的概念、希望感的作用、提升希望感的意义等。然后通过故事分享,让组员找出希望感的三要素,引导组员加深对希望感的认识。

3. 第三次小组活动:学习希望感,学海乐作舟

本节小组活动的目的是引导组员了解学习中的希望感如何培养,培养其动力思维和路径思维;协助组员制定出合适自己的学习计划,改变组员过去在学习中形成的非理性信念,建立学习信心。通过“戴高帽”热身小游戏,社会工作者引导和鼓励组员向他人真诚地表达赞美,并且自信地回应他人对自己的评价,增强组员信心。在回顾上次活动内容之后,社会工作者向组员介绍21天养成新习惯的案例,让组员学会设置短期可行目标,培养新习惯,协助组员掌握改变现状的新方法。最后,社会工作者引导组员制定自己的学习计划,并鼓励组员相互分享、相互监督。

4. 第四次小组活动:人际希望感,海内存知己

本节小组活动的目的是协助组员培养同伴关系中的希望感,引导组员建立良好的同伴关系,提升路径思维和动力思维,从而提升希望感。首先,社会工作者与组员一起回顾,肯定组员的改变。然后,社会工作者带领组员开展“撕纸”小游戏,引发组员思考人际交往中沟通的重要性。随后,社会工作者引导组员学习倾听、赞美、微笑等人际交往技巧。最后,社会工作者邀请组员将学习到的人际关系技巧运用到未来的社交情景中,帮助其学会建立良好同伴关系。

5. 第五次小组活动:家庭希望感,我爱我的家

本节小组活动的目的是提升组员的路径思维,协助组员学习良好亲子沟通的技巧,促进其建立良好的亲子关系。在进行简单回顾之后,社会工作者带领组员进入“家庭回忆”环节,通过这种方法,了解小组成员在家庭中的快乐记忆和痛苦记忆,试图找出组员对家庭的不合理认知,消除负面情绪,增强家庭凝聚力。然后,社会工作者向小组成员传授与家长沟通的小技巧,帮助组员使用正确的沟通方式,减少家庭成员间的冲突,增加亲子沟通,加强家庭凝聚力,从而提高组员的家庭希望感。并布置家庭作业,鼓励组员将所学运用起来。

6. 第六次小组活动:社会希望感,帮助你我他

本节小组活动的目的是引导组员培养目标思维、路径思维、动力思维,提升社会希望感;引导组员与身边人形成互助友好关系,建立社会支持网络;协助组员学习应对挫折、障碍的技能,学会多种途径寻求帮助。社会工作者与组员一起回顾上次的家庭作业,鼓励和肯定组员的改变。社会工作者带领组员回忆身边对自己提供过帮助的人,引导组员建立社会支持网络,告诉他们在遇到问题时,可以向身边人求助。然后,社会工作者带领组员进行面对困境或问题的情景模拟,通过榜样示范引导组员学习面对困难或问题时的处理办法,从而提升其应对困难或问题的能力,使其了解可以通过多种途径寻求帮助,以此提升其社会希望感。

7. 第七次小组活动:回顾与展望

本节小组活动的目的是巩固组员在小组活动中的改变,妥善处理组员的离别情绪。首先,社会工作者与组员一起回顾小组开始时签订的契约,确认是否达成目标,一起回顾之前的活动内容,巩固组员在小组活动中的收获。然后,社会工作者带领组员畅想其“希望的生活”,引导组员建立自己的人生目标,并树立为之奋斗的信心和恒心。最后,社会工作者引导组员分享在小组活动中令其最难忘的事,从而发现组员的改变,了解其参与小组活动的收获。社会工作者与组员一起合影留念,处理离别情绪,相互告别。

(二) 小组干预成效评估

1. 过程评估

社会工作者的自我评估。首先,在小组服务方案设计方面,在活动开展之前,社会工作者做了大量准备工作,并根据小组成员的希望水平、年龄特点、生活背景等结合所学知识,针对农村留守儿童希望感设计7节小组活动。在设计完小组活动后,社会工作者将小组活动服务方案提交给督导,请求督导给出专业意见。在经过社会工作者和督导的多次修改之后,最终确定小组活动方案。

其次,在小组活动的开展方面,社会工作者会根据组员的意见或建议修改和完善小组活动方案,每次活动结束后都会收集组员的反馈,做好总结和反思。在进行小组活动时,社会工作者会根据组员的现实情况随机应变,灵活处理突发情况。在组员因为陌生、紧张等心理原因不想配合完成小组游戏时,社会工作者会安排游戏试玩环节,让组员放下戒备,放松心态。

最后,在小组目标达成方面,社会工作者通过开展7次小组活动,帮助组员认识希望感,学会制定目标并执行计划,培养组员方法思维和动力思维,学习遇到困难和问题的处理方法,引导组员认识新朋友、建立同辈支持体系,学习人际关系技巧、亲子沟通技巧等,小组目标基本达成。

小组成员参与情况评估。小组成员参与情况包括组员参与小组活动的次数、组员的配合情况、组员在活动中的发言或分享次数。首先,从参与活动的签到情况来看,组员没有缺席、请假或者中途退出的情况,每次参与活动时也没有迟到或者早退的情况。并且组员参与小组活动的积极性较高,大多数情况下,组员都是在约定的活动时间之前到达。其次,从配合情况来看,组员在活动过程中都积极配合,没有出现扰乱现场秩序的行为。在社会工作者讲解时,组员都认真聆听,没有出现打岔或交头接耳的行为。最后,从活动发言或分享次数来看,每一位组员都有主动发言,虽然刚开始主动发言的人数较少,但是后期主动发言的人数越来越多,并且在多数情况下,组员会轮流分享感受,活动参与度较高。小组成员从刚开始的胆怯、沉默、自卑、拘束到现在的开朗、积极、放松、逐步自信,其状态有了很大的变化。

2. 结果评估

小组成员的前后测情况分析。本研究通过对小组成员的前后测对比进行结果评估,而没有设置实验组和控制组。刘梦、张和清在《小组工作》中提出,在社会工作研究中,不采用实验组和对照组方式,通常对比前后两组数据来说明组员在小组中的变化水平。[46]基于小组工作价值观和伦理要求,小组工作中运用实验组和控制组的实验设计评估较为困难。在小组评估中,常用的是单一个案设计。单一个案设计又称为单一受试设计,它是以一个个案或一个群体作为实验或研究对象,不设对比组或控制组,研究者直接对同一个研究(干预)对象进行观察和研究。单一个案研究利用时间顺序的方法,在干预前后收集资料,然后进行比较,找出变化,评估干预的效果。具体而言,为了说明社会工作者干预的有效性,通常会采用基线数据作为对照资料,通过前后测两组数据的对比,说明组员在小组中的变化水平。前测指的是在组员进入小组前,对组员的目标行为或某一个特定状态进行测量,并将其记录下来,作为小组干预前后的对照资料。后测指的是小组结束时,用组员入组前的测量工具对组员进行再次测量,然后比较前测和后测的数据,显示组员的变化。[46]为更客观地评价小组活动成效,了解小组成员希望感的变化,社会工作者在小组活动开展前和结束后邀请组员填写儿童希望感调查问卷,并记录其前测和后测数据。通过前测和后测得分对比,社会工作者发现在儿童希望感量表测量中,小组成员的得分均有所提高,并且提高的平均分值达到13.11。这说明小组成员的希望水平有明显提升,小组活动对提升农村留守儿童希望感有较好成效。具体情况如表2所示。

| 表 2 小组成员儿童希望感量表前后测分值对比 |

第三部分为学习希望感,满分为30分,第四部分为人际希望感、家庭希望感和社会希望感,各项分值为10分。通过对比第三部分和第四部分的前后测情况,社会工作者发现小组成员的希望感得分在四个维度上均有所上升,学习希望感得分平均增加7.78分,人际希望感得分平均增加3.22分,家庭希望感得分平均增加3.44分,社会希望感得分平均增加2.88分。具体情况如表3所示。

| 表 3 小组成员四维度希望感前后测分值对比 |

通过对小组成员前后测情况进行配对t检验分析得出,在0.000的显著水平下,小组成员在学习希望感、人际希望感、家庭希望感和社会希望感四个维度上的后测得分均值显著高于前测得分均值(见表4)。这说明小组成员的学习希望感、人际希望感、家庭希望感和社会希望感均有显著提高,小组工作成效明显。

| 表 4 小组成员四维度希望感前后测配对t检验分析结果 |

从整体情况来看,根据前测和后测数据对比,小组成员的希望感得分均有不同程度的增加,由此可以推断组员经过7次小组活动之后,组员的希望水平有所提升。并且在小组活动结束后,部分组员的家长还向社会工作者表示感谢。社会工作者在与组员家长的交谈中了解到,在小组活动结束后,组员会主动学习,设定小目标并制定计划,还让家长帮忙监督,对待他人的态度也变得温和,组员之间关系越来越亲密。这说明小组活动对提升农村留守儿童希望感效果明显。

小组成效访谈分析。在小组活动结束之后,社会工作者还与小组成员进行了深入访谈,主要围绕小组成员在小组活动中的收获、活动感受和近期的改变等,以了解小组活动对组员的影响。以下为部分访谈内容。

我学习到了希望感,有目标、方法和意志力,还学习到了如何与父母沟通,遇到困难可以告诉家长、老师,还可以找朋友,我的收获很大。在姐姐(社会工作者)的鼓励下,我现在更加确定将来成为一名设计师的理想。我现在想好好学习,然后和姐姐一样上大学。(L4)

我知道了希望感,包括目标、方法和意志力。我认识了很多新朋友,一起玩了很多游戏,模拟了很多场景,特别好玩。我们还学了人际交往技巧和亲子沟通技巧,我们的收获很多。我现在和我姐姐(L4)一起,我们每天都会写作业,还会做家务。奶奶都夸我们了,她以前都没夸过我们。(L5)

我学习到希望感,希望感包括目标、方法和意志力。我还知道了遇到事情不能轻易放弃,要日积月累,把小事一步一步做成大事。我还学习到了家庭希望感,遇到问题要向大人请教,以及遇到危险要第一时间呼叫家长并拨打110。在这次活动中,我很快乐,交到了不少朋友,对我来说收获很大。(L6)

通过组员访谈,社会工作者发现组员在小组活动中的收获都很大,并且也发生了很多改变,明确了其长期目标和短期目标,并为了实现目标而坚持和努力。同时,组员们在小组活动中学习到的技能、方法等对其生活或成长也有一定帮助。这说明小组活动对组员希望感的提升、个人的成长和发展都有一定程度的帮助。

六、结论、反思与建议(一) 结论

1. 小组工作提升农村留守儿童希望感短期成效显著

本研究采用了互惠模式、发展模式和希望疗法相结合的介入模式。在希望疗法指导下,社会工作者帮助农村留守儿童确立合适的目标,有意识地锻炼农村留守儿童克服困难的意志力,引导农村留守儿童寻求追求目标和应对挫折的方法。从目标、路径思维、动力思维三个方面入手,可以有效地提升农村留守儿童的学习希望感、人际希望感、家庭希望感和社会希望感。在互惠模式指导下,注重利用小组的力量,在小组互动过程中,组员分享彼此的感受,共同参与活动,在小组中获得心理支持和实现个人成长。在发展模式指导下,社会工作者运用鼓励、认可、启发、表扬的方法帮助小组成员建立自信,提升希望感。而组员个人则在小组中通过宣泄、支持、自我欣赏的方式培养自己的自信心,树立并勇敢追求个人目标。

其次,基于小组工作的过程评估和结果评估,推出采用互惠模式、发展模式和希望疗法相结合的介入模式开展服务,取得了较好成效。社会工作者对比留守儿童的前后测得分,发现留守儿童的希望感得分有所提升。同时在留守儿童的访谈资料、满意度调查问卷中发现,在学习希望感方面,留守儿童建立了自己在学习上的短期目标,制定了学习计划,并在互相监督下执行计划,使留守儿童的学习希望感有了很大的提升;在人际希望感方面,留守儿童通过小组活动认识了很多新朋友,学会了人际沟通技巧,在新环境下也可以主动结交新朋友,使留守儿童的人际希望感有所提升;在家庭希望感方面,留守儿童学习了亲子沟通技巧,勇敢地向家长表达自己的想法、分享自己的快乐与忧伤,加强了亲子沟通,学会尊重和理解父母,使留守儿童的家庭希望感有所提升;在社会希望感方面,留守儿童了解到遇到困难可以寻求老师、警察、邻居等的帮助,与身边人形成互助友好关系,使留守儿童的社会希望感有所提升。

2. 希望认知理论和理性情绪行为疗法有助于提升农村留守儿童希望感

希望认知理论和理性情绪行为疗法在提升农村留守儿童希望感的实践中具有重要的指导意义。在希望认知理论指导下,将希望疗法与小组工作相结合,对提升农村留守儿童的希望感具有促进作用。小组工作通过培养农村留守儿童的目标思维、动力思维和方法思维,从而提升农村留守儿童希望感。从目标思维出发,通过引导农村留守儿童建立短期目标和长期目标,协助留守儿童学会制定计划,合理规划时间,为留守儿童提供一个可以践行价值观的有形载体。从动力思维出发,在实现目标的过程中,需要坚持计划或策略的意志力,通过情景模拟、角色扮演等方式,使得留守儿童在面对挫折时,能够调动自身的正向能量、调整策略、学会求助他人等。从方法思维出发,在追求目标的过程中,需要利用各种资源协助达成目标,通过传授亲子沟通技巧、人际关系技巧等,引导留守儿童学习应对问题时的解决办法,同时通过问题预设、情景模拟等方式,引导留守儿童在遇到困难时可以向他人寻求帮助,能够开辟或者选择其他路径以获取预期目标。

理性情绪行为疗法则让人具备抵制甚至改变不正常、不合理信念的能力,从而使人获得一种关于生活的行之有效的新哲学思想。在理性情绪行为疗法的指导下,社会工作者借助理性情绪行为疗法的角色扮演、技能训练、理性情绪想象等技巧,设计小组活动环节,帮助留守儿童学习应对挫折和逆境的方法,学会换位思考,鼓励留守儿童勇敢追求自身目标,锻炼留守儿童的正向思维,从而达到促进农村留守儿童希望感提升的目的。

(二) 反思

1. 干预方式单一

本文只针对农村留守儿童开展了小组工作服务,干预方法较为单一,小组工作属于中观层面的社会工作服务,还缺乏微观和宏观层面的个案社会工作、社区社会工作和社会政策倡导。未涉及家庭、学校、社区和社会工作服务站等多方力量在提升农村留守儿童希望感上的积极作用,这导致开展服务过程中,未能发挥或整合家庭、学校、社区、社会工作服务站的力量共同促进农村留守儿童希望感的提升。因此,今后的研究可以注重整合个案工作、小组工作、社区工作和政策倡导,积极发挥家庭、学校、社区和社会工作服务站等多方主体作用。

2. 亲属参与不足

本研究的服务对象仅为农村留守儿童群体,从农村留守儿童的学习希望感、家庭希望感、人际希望感和社会希望感四个维度开展服务。在小组活动开展过程中,本研究发现要提升农村留守儿童的希望感,只针对农村留守儿童开展服务具有一定的局限性,忽视了父亲、母亲、爷爷、奶奶等亲属对农村留守儿童希望感的影响。家庭教育方式、亲子沟通方式都会对儿童的希望感产生重要影响,在服务过程中缺乏亲属的参与。因此,之后的研究可以整合家长和留守儿童视角,尝试通过开展线上社会工作服务,突破时空限制,鼓励和支持家长参与。

(三) 建议

1. 加强亲子沟通

父母是孩子的第一任老师,农村留守儿童希望感的提升需要良好的亲子沟通。良好的亲子沟通有利于形成融洽的亲子关系,提升农村留守儿童的希望感。Snyder等认为,儿童是在父母或者监护人的身上学习到的希望思维,在得到父母或者监护人的积极配合后,儿童拥有更多的可能发展成为高希望感的人。[12]因此,加强亲子沟通对留守儿童希望感的提升具有至关重要的作用。加强亲子沟通不仅需要儿童学会亲子沟通技巧,家长或监护人也需要学习亲子沟通技巧,亲子之间需要多沟通、多交流,家长或监护人要积极关心和主动关注儿童的身心发展,在必要时刻,给予儿童支持和帮助。面对父母不在身边的困境,建议家长通过互联网打破时空限制,可利用智能手机、智能手表等加强与留守儿童之间的交流,关注留守儿童成长需求。

2. 加强学校对留守儿童积极心理品质的培育

学校是农村留守儿童积极心理品质培育的重要场所。通过观察发现,农村小学对留守儿童心理健康的关注不足,忽视了其积极心理品质的培育,相关师资力量有所缺乏。留守儿童在成长阶段缺乏希望思维的培养,容易形成低希望感的现状。因此,学校要加强留守儿童积极心理品质的培育,提高师资力量,根据实际情况引入学校社会工作者服务学生,积极关注留守儿童的心理需求,引导其识别和利用自身的、内在的心理优点,学会面对逆境的解决办法,学会缓解负面情绪,鼓励其树立和追求个人目标,帮助其培育希望思维,提高农村留守儿童的希望感。

3. 营造积极关爱留守儿童的社区氛围

农村留守儿童的健康成长需要营造积极关爱、助力成长的社区氛围。社区援助是满足留守儿童心理需求的重要资源。为了营造良好的社区氛围,需要呼吁居民关心留守儿童的心理需求,让居民认识到积极心理品质的重要性,及时为留守儿童提供帮助,重视培养其积极心理品质。社区儿童服务部门可以引入乡镇社会工作服务站力量,多开展关爱留守儿童的相关活动以丰富其生活,引导其树立个人目标并协助其追求个人目标,及时鼓励和肯定留守儿童,帮助其建立自信心,挖掘其个人优势或潜能,发展其积极心理品质,提升留守儿童希望感。同时,通过五社联动机制,充分发挥社区、社会工作者、乡镇社会工作服务站、志愿者和社会慈善资源的作用,通过链接各种社会资源,解决留守儿童在生活或学习上的困难,满足留守儿童的各种需求,为其实现目标排忧解难。

4. 加快关爱留守儿童社会工作者队伍的建设

社会工作者在助力留守儿童健康成长上具有独特优势。社会工作者可以通过社会工作专业知识和技能为留守儿童提供个性化、有针对性的社会工作服务,可以弥补家长、老师在留守儿童照顾和教育上的不足。社会工作者可以通过开展社会工作专业服务,帮助留守儿童培育积极心理品质,满足其心理需求,从而助力留守儿童身心健康。同时,社会工作者可以倡导政府部门加快制定或完善关于加强农村留守儿童积极心理品质培育的相关政策,积极关注留守儿童的心理需求。但是目前关爱留守儿童的社会工作者人数较少,人力资源匮乏,同时在乡镇社会工作服务站中的社会工作者专业能力也良莠不齐,而其专业能力对社会工作服务的质量会产生至关重要的作用。因此,相关政府部门需要加快关爱留守儿童社会工作队伍建设,通过完善薪酬体系、晋升机制、专业培训机制等举措吸引专业人才,增加服务于农村留守儿童的社会工作者数量,通过加强一线社会工作者的专业培训,提高社会工作者提供服务的质量,从而为提升农村留守儿童希望感、培养农村留守儿童积极心理品质、促进留守儿童健康成长提供专业力量。

| [1] |

国务院新闻办公室. 全面建成小康社会: 中国人权事业发展的光辉篇章[N]. 人民日报, 2021-08-13(010).

|

| [2] |

戴斌荣, 陆芳, 付淑英. 立足健康中国关注农村留守儿童心理健康——农村留守儿童心理发展特点研究[J]. 中国特殊教育, 2022(3): 3-8. |

| [3] |

沈冠辰, 陈立行. 社会工作介入我国农村留守儿童的实务模式研究[J]. 吉林大学社会科学学报, 2018(6): 116-124, 206. |

| [4] |

民政部, 教育部, 公安部, 等. 关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见[J]. 社会与公益, 2019(6): 5-9. |

| [5] |

凌宇, 曾一方, 屈晓兰, 等. “缺陷”预防与积极青少年发展整合视野下的留守儿童行为研究[J]. 兰州大学学报(社会科学版), 2016(4): 171-176. |

| [6] |

CHEAVENS J S, FELDMAN D B, WOODWARD J T, et al. Hope in cognitive psycho-therapies: on working with client strengths[J]. Journal of cognitive psychotherapy, 2006, 20(2): 135-145. |

| [7] |

何敏贤, 袁雅仪, 段文杰. 发现自己的抗逆力: 正向心理学的应用和技巧[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2014: 87-94.

|

| [8] |

凌宇, 贺郁舒, 黎志华, 等. 中国农村留守儿童群体的类别特征研究——基于希望感视角及湖南省2013份问卷数据[J]. 湖南农业大学学报(社会科学版), 2015(3): 43-46. |

| [9] |

赵文力, 谭新春. 神经质人格对农村留守儿童焦虑抑郁情绪的影响: 希望的中介效应[J]. 湖南社会科学, 2016(6): 104-108. |

| [10] |

MILLER J F, POWERS M J. Development of an instrument to measure hope[J]. Nursing research, 1988, 37(1): 6-10. |

| [11] |

SCIOLI ANTHONY, MICHAEL RICCI, THAN NYUGEN, et al. Hope: its nature and measurement[J]. Psychology of religion & spirituality, 2011, 3(2): 78-97. |

| [12] |

SNYDER C R, CHEAVENS J, SYMPSON S C. Hope: an individual motive for social commerce[J]. Group dynamics theory research & practice, 1997, 1(2): 107-118. |

| [13] |

张青方, 郑日昌. 希望理论: 一个新的心理发展视角[J]. 中国心理卫生杂志, 2002(6): 430-433. |

| [14] |

张萍, 汪海彬, 李志专, 等. 儿童青少年希望感问卷编制[J]. 中国临床心理学杂志, 2022(1): 30-35. |

| [15] |

GOTTSCHALK L A. A hope scale applicable to verbal samples[J]. Archives of general psychiatry, 1974, 30(6): 779-785. |

| [16] |

HERTH K. Abbreviated instrument to measure hope: development and psychometric evaluation[J]. Journal of advanced, nursing, 1992, 17(10): 1251-1259. |

| [17] |

SNYDER C R, SYMPSON S C, YBASCO F C, et al. Development and validation of the state hope scale[J]. Journal of personality and social psychology, 1996, 70(2): 321-335. |

| [18] |

BERNARDO A B I, MENDOZA N B. Measuring hope during the COVID-19 outbreak in the philippines: development and validation of the state locus-of-hope scale short form in filipino[J]. Current psychology, 2020, 40(11): 10. |

| [19] |

JIN B, KIM Y C. Rainbows in the society: a measure of hope for society[J]. Asian journal of social psychology, 2019, 22(1): 18-27. |

| [20] |

赵海平, 王健. 血液透析患者的社会支持和希望[J]. 中华护理杂志, 2000(5): 306-308. |

| [21] |

赵必华, 孙彦. 儿童希望量表中文版的信效度检验[J]. 中国心理卫生杂志, 2011(6): 454-459. |

| [22] |

翟玥霖, 潘光花. 我国希望感研究现状与展望[J]. 心理月刊, 2021(16): 229-230, 225. |

| [23] |

PLEEGING E, BURGER M, EXEL V J. The relations between hope and subjective well-being: a literature overview and empirical analysis[J]. Applied research in quality of life, 2019, 2(16): 1-23. |

| [24] |

BAMFORD C, LAGATTUTA K H. Looking on the bright side: children’s knowledge about the benefits of positive versus negative thinking[J]. Child development, 2012, 83(2): 667-682. |

| [25] |

CHUNLI L. The relationship between parental emotional warmth and rural adolescents’ hope: the sequential mediating role of perceived social support and prosocial behavior[J]. Journal of genetic psychology, 2022, 184(4): 11-14. |

| [26] |

王馨蕊, 邢艳艳, 许燕. 希望的代际传递效应: 教养方式的中介作用[J]. 心理学探新, 2017(2): 161-165. |

| [27] |

SHOREY H S, SNYDER C R, YANG X, et al. The role of hope as a mediator in recollected parenting, adult attachment, and mental health[J]. Journal of social & clinical psychology, 2003, 22(6): 685-715. |

| [28] |

ARCHER M C, JIANG X, THURSTON B I, et al. The differential effects of perceived social support on adolescent hope: testing the moderating effects of age and gender[J]. Child indicators research, 2019, 12(6): 2079-2094. |

| [29] |

向光璨, 郭成, 何晓燕, 等. 父母依恋、同伴依恋与希望的关系: 领悟社会支持和自尊的链式中介作用[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2020(10): 124-131. |

| [30] |

付鹏, 凌宇, 腾雄程. 社会支持对希望感的影响: 一个多重中介模型[J]. 中国健康心理学杂志, 2019(8): 1262-1266. |

| [31] |

李梦龙, 任玉嘉, 孙华. 农村留守儿童社交焦虑领悟社会支持与希望的关系[J]. 中国学校卫生, 2020(6): 904-907. |

| [32] |

杨青松, 石梦希. 从粗放到精准: 留守儿童关爱教育实践的优化[J]. 中国教育学刊, 2020(6): 73-76. |

| [33] |

唐旭, 杨青松. 积极心理学视域下留守儿童心理健康教育实践路径构建[J]. 遵义师范学院学报, 2022(2): 164-166. |

| [34] |

任俊. 农村留守儿童积极心理发展及塑造研究[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2019: 12-14.

|

| [35] |

微奢糖. 你要去相信[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2021: 144-150.

|

| [36] |

任俊. 积极心理学[M]. 北京: 开明出版社, 2012: 141-144.

|

| [37] |

刘翔平. 当代积极心理学[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2010: 109-110.

|

| [38] |

SNYDER C R, HOZA B, PELHAM W E, et al. The development and validation of the children’s hope scale[J]. Journal of pediatric psychology, 1997, 22(3): 399-421. |

| [39] |

孙蔚雯. 高中生日常性学业复原力、学业投入对学习成绩的影响[D]. 长春: 东北师范大学, 2009: 41-44.

|

| [40] |

姜乾金. 领悟社会支持量表[J]. 中国行为医学科学, 2001(10): 41-43. |

| [41] |

陈海贤, 陈洁. 希望疗法: 一种积极的心理疗法[J]. 桂林师范高等专科学校学报, 2008(1): 121-125. |

| [42] |

王佳. 小组社会工作理论与实务[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2018: 65-69.

|

| [43] |

SNYDER C R, HARRIS C, ANDERSON J R, et al. The will and the ways: development and validation of an individual-differences measure of hope[J]. Journal of personality and social psychology, 1991, 60(4): 570-580. |

| [44] |

刘孟超, 黄希庭. 希望: 心理学的研究述评[J]. 心理科学进展, 2013(3): 548-560. |

| [45] |

阿尔伯特•埃利斯. 理性情绪[M]. 李巍, 张丽, 译. 北京: 机械工业出版社, 2014: 23-26.

|

| [46] |

刘梦, 张和清. 小组工作(第二版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2013: 235-236.

|

2023, Vol. 23

2023, Vol. 23