2. 唐山师范学院海洋学院,河北 唐山,063000

2. 唐山师范学院海洋学院,河北 唐山,063000

2. Department of Economics and Management, Tangshan Normal University, Tangshan, Hebei, 063000, China

中共十九届四中全会指出,要构建人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。[1]此后,“社会治理共同体”成为学术话语体系中的重要概念。社会治理共同体如何构建?有学者指出,社会治理共同体构建应该是具体的、特殊的,而非抽象的,否则就会沦为空洞的口号。[2]社会治理共同体的基础在基层,根本在社区[3],从具体的城乡社区着手,是构建社会治理共同体的重要路径。在乡村振兴背景下,乡村社区治理共同体建设的重要性日益凸显。社会工作在乡村社区治理共同体构建中如何发挥作用?这是本文关注的议题。

一、构建乡村社区治理共同体:农村社会工作的重要指向(一) 乡村社区治理共同体构建是应对乡村治理挑战的重要方略

在社会转型背景下,乡村治理面临一系列挑战。随着人口流动的加剧,大量农村青壮年外流,农村空心化加剧[4],“三留守”问题凸显。改革开放以后,市场化重塑了乡村治理,乡村社会出现原子化趋势,村庄关联程度降低[5],村民自治失灵,乡村的公共性流失,共同体衰落,乡村治理受到挑战。在这种背景下,乡村治理需要迈向多元共治,需要重建乡村社区治理共同体。构建乡村社区治理共同体成为应对乡村治理挑战、促进乡村振兴的重要方略。[6]不过,行政权力的干预、农村社会组织发育程度较低、农民缺乏参与公共事务的热情影响了乡村治理的效果。[7]因此,乡村治理要走出政府强大、民间弱小的关系困境[8],充分调动农民参与的积极性[9],发挥社会组织的作用[10]。其中,社会工作可以发挥重要作用。将乡村社区治理共同体构建作为社会工作的重要指向是社会工作对社会需要的积极回应,也是社会工作本土化的积极探索。

(二) 乡镇社工站建设为社会工作参与乡村社区治理共同体构建提供了契机

《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》指出,要引入社会工作专业人才,积极发展社会工作。[11]通过政府购买服务,社会工作嵌入乡村治理中[12],致力于农村减贫、弱势人群服务、能力提升、自组织建设、矛盾化解、组织协调等工作,在新农村建设、精准扶贫、乡村振兴中发挥了重要作用。社会治理共同体提出后,王思斌指出,社会工作介入社会治理有助于社会治理共同体的建设。[13]

2021年,民政部发布的《关于进一步加强乡镇(街道)社工站建设的实施意见》指出,要实现“乡镇(街道)都有社工站,村(社区)都有社会工作者”[14]。截至2022年6月30日,全国已建成乡镇(街道)社工站2.1万余个,有5.3万余名社会工作者驻站开展服务,全国覆盖率达56%。[15]乡镇社工站建设为社会工作介入乡村治理提供了平台和机遇,社会工作以专业方法创新乡村治理功能,有助于解决乡村治理问题[16],实现构建乡村社会治理共同体的目标。[17]综上而言,社会工作参与乡村社区治理共同体构建具有必要性和可行性。不过,社会工作如何参与乡村社区治理共同体构建的相关研究还不多。

二、乡村社区治理共同体构建的三维框架要探讨社会工作如何助力乡村社区治理共同体的构建,先要弄清楚乡村社区治理共同体的内涵。社区治理共同体是社会治理共同体在基层的具体表现,前者是后者的衍生概念,因此应该先回顾社会治理共同体的概念。社会治理共同体强调多元主体的共建共治共享,以形成治理主体的共同体或达成共同体的治理目标。[18]社会治理共同体凸显了治理过程中的公共领域和公共性、多元主体的合作以及彼此之间的认同、信任与协调。[19]方堃等从治理需要、治理主体、治理方式和治理目标四个子系统探讨了社会治理共同体的构建。[20]从社会治理共同体到社区治理共同体,把研究视角从宏观社会转移到了基层社区,研究对象更加具体。孙玉娟等认为,乡村治理共同体是指基于血缘、地缘、人缘等因素来加强乡村治理有效性的村庄组织与联系方式,是多元主体共同参与基层治理的一种多元共治模式。[21]在既有文献基础上,本文将乡村社区治理共同体的构建分成三个维度。

一是治理主体。中共十九届四中全会指出,社会治理共同体构建的关键点在于“人人有责、人人尽责、人人享有”[22]。三个词当中都有“人人”二字,“人人”即“主体”。乡村社区治理共同体必然要有治理主体。与自上而下的管理不同,治理强调多元主体通过合作、协商等方式实施公共事务的治理。[23]治理主体不仅包含政府部门,也包括企业、社会组织和居民等多元主体。其中社会组织和居民作为自下而上的社会力量,在社区治理共同体构建的视域下需要特别强调其作用。

二是治理行动。社区治理共同体如果只是抽象的理念就失去其现实意义,必然要落实为治理行动。治理共同体也是一个行动共同体[24],社区治理共同体要通过主体行动实现合作,发挥各自的职责和作用。“人人尽责”中的“尽责”即指治理行动,而“人人尽责”强调的不是一方治理,而是治理场域中多元主体通过具体的治理行动实现共同治理,促进社区问题的解决,实现社区治理共同体的构建。治理行动发起和实施的过程也是乡村社区治理共同体建构的过程。

三是关系网络。社区治理共同体不仅包含主体及其行动,更重要的是通过治理行动,使多元主体之间的连接增强,进而形成一个由关系连接的网络。“共建共治共享”是人与人体系化的联结[25],社会治理共同体建设的本质是在不同社会治理主体和利益相关方之间建立一种理想关系模式。[26]具体到乡村社区治理共同体的关系网络,是指多元主体之间有情感连接、利益连接、文化连接等多种连接方式。

基于此,可以构建“治理主体—治理行动—关系网络”的分析框架,即乡村社区治理共同体需要治理主体及其共同行动,以构建一个关系连接网络。通过福建省L村的案例,本文将探讨社会工作助力乡村社区治理共同体构建的过程。

三、田野介绍与研究方法L村(匿名处理)位于福建省沿海地区,面积为0.9平方公里,耕地面积为300亩。L村户籍人口有1889人,其中常住人口仅有950人,一半左右的人在外务工、经商。福建地区多侨乡,L村在外务工、经商的人口中,有500人左右出国,主要分布在美国、加拿大以及澳大利亚等国家,多从事餐饮、便利店等行业。在留村人口中,有500余人是老年人,其余多是妇女和孩子,青壮年劳动力较少。从人口结构来看,L村具有华侨村、留守村的特征。

从2021年开始,当地民政局开始建设乡镇社工站,探索通过乡镇社工站助力乡村振兴、创新社区治理的新路径。乡镇社工站每年安排20万元项目经费和2名专职社会工作者,为乡村提供服务,其中L村是社工站的落地社区,也是社工站的重点服务社区。

本研究采用参与观察法。本文的第一作者担任此项目的督导,从2021年至今,全程跟进了项目的需求调研、项目计划与项目实施,与项目相关方不断沟通,搜集到较为翔实的资料,对整个项目进程有全面的认识。

四、L村社区治理面临的主要问题(一) 没人治理、不想治理与能力不足:治理主体薄弱

首先是没人治理。在社区治理中,不只是村委会负有治理的责任,村民也是重要的治理主体。然而,人口大量流出,导致村庄成为空心村,社区治理主体缺乏。L村有一半人口流出,留在村里的多是老年人、妇女和儿童。在既有研究中,“三留守”人群经常被问题化,认为该群体是需要帮助的对象,缺乏参与社区治理的能力。当社会工作者与村干部沟通社区治理问题时,村干部说:“治理什么呀,我们这里都没有人,治理什么?”在提出可以动员老年人、妇女和儿童参与社区治理时,村干部认为行不通,“村民不来村委会闹事就不错了,还参与什么治理,他们自己没事情不会来(村委会)的。” 另外,村干部认为,开展社区治理工作可能会增加村委会的负担。因此,除了本职工作之外,村干部没有什么动力开展基层治理创新,或者即使有动力,也不知道从什么角度入手。面对村里老年人的养老问题、留守儿童的教育问题以及政府对社区治理水平提高的要求,村干部感到压力巨大。

其次是村民不想治理,缺乏治理意识。正如村干部所说,L村的村民对于社区事务并不关心。当村委会举办活动时,如果不是与切身利益相关,村民参与的积极性并不高。村委会举办的一些活动是为了完成上级任务,和村民关系不大,但是活动又需要村民参与来“撑撑场面”,于是村干部就会给参加活动的村民发礼品。久而久之,参加活动就发礼品,成为了惯例。如果没有发钱或发礼品,村民就不愿意参加。村民通常认为,村里的公共事务是村干部的事情,只要不涉及自己的切身利益,都漠不关心。即使村里有个别群众对村里的公共事务比较热心,但其也缺乏参与乡村治理的契机和空间。

最后是村民没有能力治理。在乡村调研中,有一位妇女向社会工作者反映,村里一个地方堆满了垃圾,希望有人能把垃圾清理走。社会工作者询问了村干部后得知,有些村民图方便,出门随意丢垃圾,时间久了就形成了一个垃圾堆。村委会曾安排清理过几次,但是清理不久又会有新的垃圾堆起来,所以依靠村委会很难解决这个问题。社会工作者向村民转达村干部的说法,同时向村民询问,既然村委会没有很好的办法来解决问题,那有没有可能由关心这个问题的村民们一起想办法来解决?一位村民表示,村委会都解决不了,我们老百姓怎么有办法解决。

(二) 资源匮乏、机制缺失与被动惯习:治理行动缺乏

首先是治理资源匮乏。社区治理需要动用资源,L村面临的问题是治理资源匮乏。L村可利用的资源较少,或者是有潜在的资源,但没有被充分调动起来。当问及是否可以开展一些社区活动时,村干部表示:“不是我们不想做,是因为我们村的资源少,没办法开展。”如前文所述的村里堆放垃圾问题,不管怎么治理,先要把垃圾运走,这需要经费。村干部认为,即使村委会出资把垃圾运走了,过不了多久还会堆上,长此以往也需要一笔不小的费用。关心此问题的村民认为,这应该是村委会的事情,自己不会出钱。

其次是机制缺失。相关研究指出,老年人可以在乡村治理中发挥重要作用。[27]福建农村一般有老年协会,L村也不例外,但L村老年协会发挥的作用并不明显。村里有一个老年活动中心,该中心由老年协会管理运营,是一个老年人自我服务的平台。但实际上,老年活动中心除了提供场地给老年人休息、打牌之外,并没有提供其他服务。在与老年协会沟通时,社会工作者问及是否想过为老年人提供更多更好的服务,老年协会的主要管理人员表示,不知道能为老年人提供什么服务,也没有参与乡村治理的想法,更没有形成常态化的运作机制。

最后是缺乏主动的治理惯习。当村民们没有意愿、没有动力和没有契机参加乡村治理时,村民就形成了一个惯习:不会主动参与治理,而是被动等待治理。这时候动员村民参与社区治理,就要改变其惯习,难度较高。比如,关于村里堆垃圾的问题,曾经有一个村民想解决,他向村委会提议,并争取其他村民支持。但村委会和村民都不支持,事情没有得到解决,这位村民还被人说闲话,成为一个反面案例。在这种情况下,如果想要有效动员村民参与,就有必要提供一个成功示范,让村民知道如何参与治理,并观察到个人和村庄是如何受益的,但目前还没有这样的示范。综上而言,L村缺乏治理行动,除了治理主体薄弱之外,老年人、妇女等潜在的治理主体能力不足、没有形成良好的治理机制以及缺乏主动的治理惯习也是重要原因。

(三) 关系疏离、发展受限与文化凋敝:乡村共同体衰落

乡村社会经常被认为是一个共同体,但这种共同体正在不断衰落。首先是乡村关系疏离。乡村被当作共同体的重要原因是乡村具有熟人社会特征,村民之间关系较为密切。然而,随着时代的变迁,乡村社会关系发生了转变。其一是村民与村委会的关系。免征农业税后,过去的汲取型政权变为“悬浮型”政权[28],村委会与村民的关系也变得更为松散。其二是外出村民与村庄的关系。侨民素有回馈乡梓的传统,也被视作侨乡重要的治理主体。但是L村虽然有很多村民在国外务工,但他们参与乡村治理的事例鲜有耳闻。侨民在乡村治理中的缺席在一定程度上要归因于侨民与村委会的互动不够紧密。当问及村干部是否会联系和动员侨民时,村干部表示不会。村干部认为,村委会与侨民的关系是一种“互利关系”。如果村委会去动员侨民捐赠,就会“欠人情”。当侨民因为宅基地等问题有事相求时,村委会夹在人情和原则之间难以处理。更要引起注意的是,村里的留守儿童自幼便知道自己长大后也会出国务工,其从小就向往国外的生活,所以儿童对家乡和国家的感情较为淡薄。如果儿童生活在国内时没有产生对家乡和国家的认同,那么其出国以后就更难以爱乡、爱国。长此以往,情感连接就有断裂的风险。

其次是村庄发展受限。作为一个侨村,L村村民的主要收入是国外的亲人寄回来的钱。长此以往,村民形成了“等、靠、要”的心态,村民几乎不务农,也不从事其他生产工作。其土地要么抛荒,要么转租出去。这一方面是因为留守村民多是妇女和老年人,缺乏劳动能力;另一方面是因为如果有村民下地干活或者打工赚钱,有可能被村里人认为家人在国外混得不好,丢面子。由于村民平日无事可做,所以打麻将便成为其打发时间、休闲娱乐的主要方式。L村没有企业,村委会也没有创收渠道。村干部认为,村里没有钱,没有产业,也没有文化特色,各项工作都不好开展。乡村被当作共同体的重要原因是村民与村庄、村民与村民之间利益相关,是一个利益的共同体。但伴随着集体经济的弱化,每个家庭都成为独立的经济单元,村民之间缺乏共同的利益与协作。当村庄缺乏发展潜力时,村民之间的关联也会进一步被削弱。

最后是乡村文化凋敝。如同很多乡村一样,L村的文化也逐渐凋敝。一是随着撤点并校的实施,学生都到镇上上学,村里已经没有学校,更没有图书馆等文化场所。二是乡村的传统文化没有得到重视,其影响逐渐式微。L村有古建筑和古井,还有一些传统文化,但正在逐渐被人忽视和遗忘。三是公共文化缺失,很多村民们在闲暇时间除了打麻将及玩手机外,无其他事情可做。文化的凋敝使乡村失去活力,乡村作为共同体的意涵进一步被削弱。

由上观之,L村缺乏治理主体和共同的治理行动,乡村关系疏离,共同体衰落,乡村社区治理共同体无从谈起。在这种背景下,社会工作应该如何发挥作用,促进乡村社区治理共同体的构建?

五、社会工作构建乡村社区治理共同体的实践(一) 治理主体的激活

1. 视角转变:从问题人群到治理主体

社会工作者在调研的基础上,制定了介入计划,打算从激活治理主体、激发治理行动、连接关系网络等方面着手。需要指出的是,社会工作者的介入计划并不是一成不变的,而是在探索和实践中不断调整的。下文将展现社会工作者介入的思路、行动和过程。

“三留守”人群经常被当作问题人群,在乡村社区治理中发挥的作用较小。但在乡村空心化的背景下,如果不依靠“三留守”人群,乡村社区治理将缺乏主体。社会工作者从优势视角出发认为,“三留守”人群也有其独特的优势,能够在乡村社区治理中发挥作用。将“三留守”人群当作乡村治理的力量,能够弥补治理主体不足的问题。

社会工作者发现,村里的几个妇女傍晚时会在一起跳广场舞,已经形成了初步的草根组织。社会工作者主动与她们接触,并建立了信任关系。社会工作者在与其沟通中发现,这些妇女其实非常积极,她们有组织力和行动力,而且空闲时间较多。妇女们具有参与乡村社区治理的潜能,但缺乏参与治理的意识、契机和渠道。

2. 意识激活:社区治理积极性的唤起

社会工作者打算从留守妇女入手,激发留守人群参与乡村治理的积极性。问题在于,村民对集体事务并不关心,如何激发他们的积极性?社会工作者认为,只有从村民关心的事情入手,才能调动起大家的积极性。如前文所述,村里有些角落堆满了垃圾,这是很多村民关心的事情。但是村民们习惯向村委会反映问题,不习惯自己解决问题。要做好社区治理,就要转变村民的思维。

社会工作者召集了村中对此问题关心的妇女参加会议。在会议上,社会工作者不是给出解决方案,而是向妇女们询问如何解决问题。问题提出者与解答者的位置进行了转换,这样使妇女意识到自己是村庄的主人,也让她们有责任去思考解决问题的办法。妇女们积极发言、商讨对策,最后形成了一个解决方案:先把垃圾和乱停放的车辆清理走,然后种上花卉和蔬菜。这样不仅能够解决垃圾乱堆和乱停车问题,还可以美化环境。

方案制定以后,就要考虑方案落实的问题。为了激发大家的积极性,社会工作者立刻联系垃圾车来运垃圾。妇女们看到垃圾车,就意识到社会工作者不只是说说,而是真正帮助大家解决问题。于是妇女们也受到鼓舞,一起动手帮忙清理垃圾,并运走了乱停放的车辆。为了保持大家的积极性,社会工作者又联系有关人员拉来了一车种植土和花苗。妇女们看到种植土和花苗这么快就运过来了,她们更积极了,纷纷动手干活,在大家的努力下很快就形成了一大片花园。社会工作者与大家商议,将这片土地命名为“巾帼幸福园”。从此,“巾帼幸福园”从垃圾堆变成小花园,成了村中一道美丽的风景,也获得了村民的称赞和村委会的支持。妇女们以为只是说说的想法却在很短的时间内得到了落实,立竿见影的效果让妇女们大受鼓舞,妇女参与社区治理的热情也被激发出来。

3. 再组织化:社区社会组织的孵化培育

村民之所以没有动力参与社区治理,其中一个重要原因是,他们认为自己的力量太过弱小,难以成事。正如村中一位妇女所说:“我们又不是领导,能管得了啥事。”因此,要激发村民的积极性,就需要让其认识到自己的力量,实现赋权增能。在上述“巾帼幸福园”的案例中,妇女们通过自己的行动,改变了乡村面貌。在这个过程中,她们认识到了自己的力量,其权能感得到了增强。但是,更进一步的赋权增能还需要通过组织化来实现。

以“巾帼幸福园”为契机,社会工作者建议妇女们成立“巾帼志愿者服务队”,形成一支社区社会组织。“巾帼幸福园”建好以后,如何管理也很重要。如果不能及时有效地管理,幸福园将很快衰败。在社会工作者的协助下,“巾帼志愿者服务队”的妇女们被分成几个小组,各个小组分工合作,实现了幸福园的有序管理。随着分工合作机制的建立,服务队选出了骨干,搭建了组织架构,成为社区治理的一支力量。个人的力量是有限的,通过建立组织,治理力量得到增强。

此外,社会工作者联合村委会在L村建立了村级社区社会组织孵化基地,通过多种方式培育社区社会组织。除了妇女,村里的儿童也成立了社区社会组织。侨乡留守儿童到一定年龄后会出国务工,所以加强其在国内时的爱国主义教育非常重要。爱国先爱乡,对侨乡儿童进行爱国主义教育,首先是要唤起儿童对于家乡的热爱。社会工作者举办儿童夏令营,设置社区寻宝的历奇活动,将活动道具藏在村里各个角落,引导儿童在社区中寻宝,并完成社区调研任务。儿童一边寻宝,一边绘制社区地图,摸清社区情况,并在此基础上发现社区问题,尝试提出解决方案。通过这样的活动,儿童对自己生活的社区有了更多了解,也增加了其对家乡的认同。以社区历奇夏令营为契机,社会工作者引导留守儿童成立了L村少年团,鼓励留守儿童在乡村治理中发挥作用。

(二) 治理行动的激发

1. 资源整合:盘活社区资源,解决社区问题

L村资源缺乏,社会工作者在开展服务时面临资源困境。为了盘活社区资源,社会工作者探索了以微公益项目为载体促进社区资源与社区需求对接的模式。针对社区问题,社会工作者先引导社区社会组织策划社区微公益项目。例如,随着信息技术的普及,缴纳社会保险等事务需要在手机上操作,但是村里很多中老年人不会使用智能手机。针对这个需要,妇女们策划了一个教中老年人使用智能手机的微公益项目。社区社会组织策划的微公益项目发布在福建省开发的电子信息平台“党建超市”上,企业、政府部门和社会组织等看到合适的微公益项目时,可以出资、出力认领,这为项目开展提供了资金和人力支持。由此,企业的财力资源、社区社会组织的人力资源、社会工作者的智力资源、社区居委会的场地与合法性资源得到了充分调动,社区的资源得以盘活,社区问题也得到了解决。

为了链接更多资源为老年人提供服务,社会工作者协助L村老年协会发起了“乐百助老计划”,其寓意为“乐享百岁”。该项目计划动员百名党员和热心群众与百名老人结对,开展百件助老服务。在端午节、中秋节和重阳节等传统节日,多家单位赞助物资、提供人力,为老年人提供节日慰问、上门探望、健康讲座、文体娱乐等服务。“乐百助老计划”吸引了多家企业与多个政府部门的党支部参加,促进了社区资源与社区需求的连接。

2. 机制建立:自助互助的良性互动

L村有老年人500余名,单纯依靠临时性的“乐百助老计划”,难以满足其养老需求。村里的孤寡老人和空巢老人独居在家,如果出现跌倒、突发疾病等意外情况,可能无法得到及时救治。于是,社会工作者建议L村老年协会开展“七户一体”的互助养老计划。“七户一体”即七户居住临近的老年人为一组,轮流值班,每天有一位老年人到其他成员家中敲门,如果出现安全问题就可以及时被发现。在老年协会的运作下,“七户一体”充分发挥了老年人的作用,建立了互助养老的常态化机制,强化了老年人的社会支持,受到了老年人的欢迎。

除了老年人的互助之外,社会工作者也注重发挥老年人的优势。例如,为了促进村民的社区归属感,社会工作者组织村民编纂村史,其主要资料来源是老年人的口述。在讲述村史的过程中,老年人获得了被重视的感觉,个体的叙事也与村庄的叙事相融合,强化了其社区认同感。社会工作者还邀请老党员、老兵等特殊群体分享自己的故事,对青少年进行爱国主义教育。依靠外来输入型服务难以真正解决乡村问题,只有将留守人口组织起来,建立自助互助的常态化机制,才能实现乡村的改变。

3. 示范带动:更多治理主体的加入

L村社区治理不断推进的过程也是一个示范带动的过程。原来妇女们认为,村里堆垃圾的问题只有村委会有责任、有能力解决。但在社会工作者的支持下,妇女们靠集体的力量把问题解决了。在这个过程中,妇女们的想法发生了变化。以前认为自己办不到的事情如今办成了,其自我效能感增强了,实现了赋权增能。妇女们的行动让村庄面貌变好了,其行为受到了村民的称赞,形成了正向反馈。妇女们更愿意采取行动参与乡村治理,同时也增强了其他村民的积极性。

除了上述成功案例的示范带动外,另一种带动是一个人带动一个家庭,尤其是儿童的带动作用更为明显。儿童的积极参与能有效带动家庭其他成员参与社区治理。社会工作者将留守儿童组织起来,成立了L村广播站,留守儿童变成了小广播员。播报内容由小广播员搜集制作,涵盖了社区新闻、活动宣传、疫情防控和天气预报等信息,还有家风家训和传统美德的宣讲。每周六下午,广播站定期播报,稚嫩的童音传遍全村,成为一道靓丽的风景。在此过程中,儿童的能力得到锻炼,对社区的了解和责任感增强,并带动了家庭其他成员的参与。社会工作者还组织村中的儿童成立了家邻小剧场。儿童变成了小演员,在舞台上绘声绘色地表演,展现常见的邻里纠纷及解决技巧,激发了家长们参与社区治理的兴趣。一些身在海外的侨民通过孩子参加的活动和老年人接受的服务,了解到乡村治理的情况,对家乡治理产生了更多兴趣,纷纷为家乡发展建言献策。这样,一个人带动一个家庭,一个人带动一群人,越来越多的村民参与到社区治理中。

(三) 关系网络的连接

1. 情感连接:村民关系的强化

“巾帼幸福园”除了种植花卉,还种植蔬菜。幸福园的蔬菜成熟以后该怎么分配?社会工作者针对这个问题,组织大家商议,村干部也参加了会议。大家达成比较一致的意见是,村民们一起种出的蔬菜要一起享用。在多方协商下,村委会腾出一个闲置的厨房,作为“绿色健康公共厨房”,幸福园种出的蔬菜在这里被做成美食,村民们一起享用。“绿色健康公共厨房”第一次启用时,妇女、村干部以及部分村民都参加了,大家在公共厨房里包蔬菜馅饺子,其乐融融。妇女提出,把剩下的饺子送到孤寡老人家中,让老年人也能感受村里的温暖。此后,“绿色健康公共厨房”面向所有村民开放,定期开火,定期聚餐,也定期为老年人送上关怀,成为村里的公共空间。这种做法拉近了村民之间、村民和村委会之间的关系。

针对L村的侨乡特征,社会工作者想拉近侨民与乡村的关系。于是,社会工作者向村民搜集侨乡的信息,与村委会合作,将侨乡信息制作成“同心墙”,寓意海内外同心。此举并不是通过道德绑架向侨民索要捐赠。侨民在外务工、经商,其收入所得很多是邮寄给国内亲人,这已经是对村庄的贡献。制作同心墙的出发点是承认侨民的贡献,强化侨民对于家乡和祖国的情感连接。除了侨民和家乡的“侨梓同心”以外,社会工作者还提出了党群同心、邻里同心、“五社”(指“五社联动”中的社区居委会、社会工作者、社会组织、社区志愿者、社会慈善资源)同心,以强化党群、邻里、“五社”之间的关系和情感连接。通过项目活动,乡村互助机制得以建立,村民关系得以连接,乡村守望相助的情感共同体得以增强。

2. 利益连接:个人与乡村的协同发展

随着“巾帼幸福园”种出的蔬菜越来越多,社会工作者提出以此为基础发展庭院经济。在收获季,社会工作者组织大家将多余的蔬菜集中起来,统一包装,统一定价,对外出售。村民看到幸福园的蔬菜带来了收入,其积极性更高了。村民在家家户户、角角落落种植蔬菜和花卉,“巾帼幸福园”的面积不断扩大,形成了集环境美化、休闲娱乐、健康生活和增收创收四大功能为一体的公共空间。

不少村民希望能通过就业缓解家庭的经济压力,但是村里缺少就业机会。基于此,社会工作者联系到一家企业,将企业代加工业务放置在L村,成立了村工坊。村民可以手工将纸板折成纸袋,计件获得报酬。刚开始时,村民碍于面子,不愿意来工作。由于社会工作者前期与村民建立了较好的关系,一些妇女首先来村工坊尝试。经过测算,一个妇女在技术熟练后每天可以获得80元左右的报酬。看到参加的人确实赚到了钱,越来越多的妇女也加入进来了。

庭院经济的探索与村工坊的开设给当地村民带来了收入。不过,限于规模,其带来的收入不多。庭院经济与村工坊更重要的意义在于,通过这种方式,村民“等、靠、要”的消极观念有所改变。尤其是平日靠打麻将消遣时间的妇女,从依靠家人到自己赚钱,变得独立自强,权能感得到增强。由此,乡村发展的内生动力在一定程度上被激发出来。

3. 文化连接:乡村文化书写与社区认同的增强

社区文化是社区建设的重要方面。对此,社会工作者采取了两方面的措施。一是挖掘社区原有的文化传统,记录村庄的历史。社会工作者组织留守儿童以及志愿者对村中的老年人进行口述史的访谈,记录乡村历史。例如,村中有一口古井,经了解发现,古井历史颇为悠久,在宋代便已建成。福州是海上丝绸之路的起点之一,远航船只出海时会在这口古井补充淡水。经过梳理,古井获得了独特的文化意义。如今,古井依然发挥着作用,“巾帼幸福园”的蔬菜和花卉就是由古井水浇灌的。古老的历史记忆与村庄生活连接,呈现出乡村的文化魅力,也强化了村民对乡村的文化认同。二是构建新的乡村传统,倡导移风易俗,破除陈规陋习,实现文化的传承和创新。项目开始前,村民打麻将成风,“等、靠、要”思想严重,对集体事务漠不关心。随着项目活动的开展,村民的观念发生了积极转变,形成了社区共治的新风尚。传统文化的记录与新传统的构建增强了村民对社区文化的认同,强化了村民的社区归属感。

六、结 论(一) 社会工作参与构建乡村社区治理共同体的路径

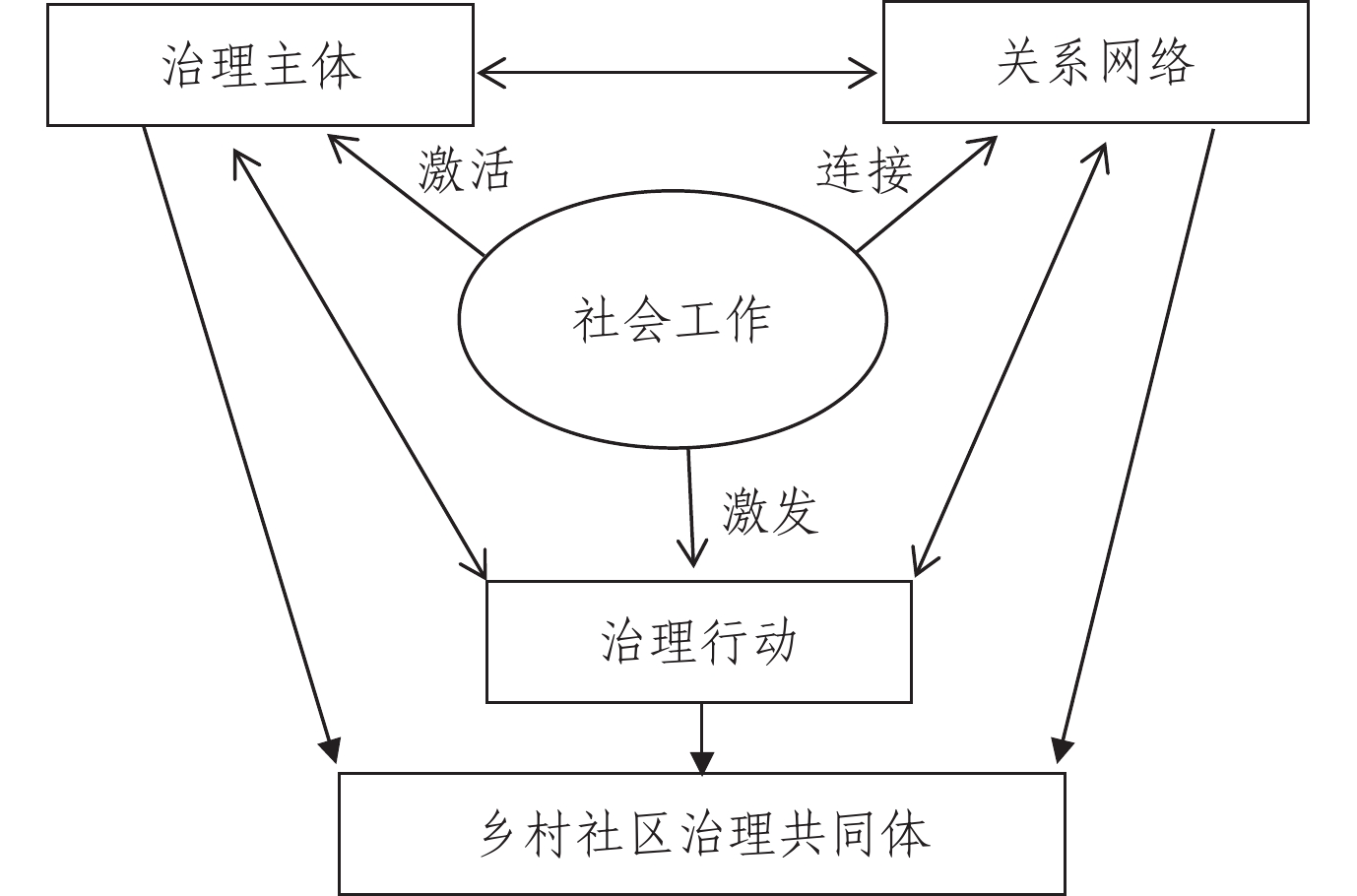

经过乡镇社工站两年的实践,L村的治理主体被激活,多元主体合作开展了多项治理行动,社区的关系网络得以连接,由此初步构建了乡村社区治理共同体。基于福建L村的案例,笔者构建了一个乡村社区治理共同体三维框架,以激活治理主体、激发治理行动、连接关系网络为过程,实现社区治理共同体的构建(见图1)。首先,要激活社区治理的主体。缺乏治理主体,就无治理共同体可言。在乡村空心化的背景下,“三留守”人群可以作为治理主体,通过意识转变激发其积极性,通过再组织化提升其能力,从而激活治理主体,依靠留守人群的力量解决乡村问题。其次,要激发治理行动。通过资源整合、机制建立以及示范带动等举措,促进治理行动的发起和落实。而后,社区治理共同体的目标还需要连接关系网络,通过情感、利益和文化等各种连接构建关系网络。

|

图 1 社会工作参与乡村社区治理共同体三维框架 |

需要说明的是,以上过程并不是按照严格的先后顺序,而是一个循环往复、相互强化的过程。激发治理行动的过程,实际上也是治理主体激活和赋能的过程,同时也是关系网络连接的过程。关系网络的连接也会增强治理主体的协同能力,从而更容易激发治理行动。由此,治理主体、治理行动和关系网络三个维度相互增强,相得益彰。

(二) 社会工作参与构建乡村社区治理共同体的优势

从本文案例可以发现,社会工作具有专业优势,能够在构建乡村社区治理共同体中发挥重要作用。其一,在属性上,社会工作具有“社会性”,社会工作的发展不仅有利于充实社会力量,而且能够培育和引导其他社会组织参与社区治理,有助于构建共建共治共享的社会治理格局。其二,在理念上,社会工作秉持优势视角,相信服务对象的潜能,重视村民参与及村民赋权,强调多元主体的共同治理,有助于改变传统的社区治理理念。其三,在方法和技术上,社会工作有社区工作的专业方法,有需求评估、村民动员等技巧,擅长利用社区资源解决社区问题,有助于社区治理共同体的构建。

根据民政部的规划,乡镇(街道)社工站将于2025年在全国实现全覆盖。以乡镇社工站为载体,社会工作将在乡村治理中发挥更多作用。本文将构建乡村社区治理共同体作为乡村社会工作的重要指向并探索了实现路径,为乡镇社工站以及乡村社会工作的发展提供了思路借鉴。

注释

| [1] |

中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定[EB/OL]. (2019-11-05). http://www.xinhuanet.com/politics/2019-11/05/c_1125195786.htm.

|

| [2] |

郁建兴, 任杰. 社会治理共同体及其实现机制[J]. 政治学研究, 2020(1): 45-56,125-126. |

| [3] |

陈荣卓, 刘亚楠. 社区物业治理共同体的形塑与发展——基于H街道社区物业治理的观察[J]. 社会主义研究, 2020(6): 134-142. |

| [4] |

于水, 姜凯帆, 孙永福. 农村人口“空心化”的影响因素分析[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2013(3): 42-49. |

| [5] |

贺雪峰, 仝志辉. 论村庄社会关联——兼论村庄秩序的社会基础[J]. 中国社会科学, 2002(3): 124-134, 207. |

| [6] |

吴理财. 全面小康社会的城乡基层社会治理共同体建设[J]. 经济社会体制比较, 2020(5): 1-7. DOI:10.3969/j.issn.1003-3947.2020.05.001 |

| [7] |

马良灿. 中国乡村社会治理的四次转型[J]. 学习与探索, 2014(9): 45-50. DOI:10.3969/j.issn.1002-462X.2014.09.008 |

| [8] |

范和生, 李三辉. 论乡村基层社会治理的主要问题[J]. 广西社会科学, 2015(1): 149-153. |

| [9] |

严飞. 构建乡村基层自治与乡村振兴战略相结合的社会治理新格局[J]. 南京社会科学, 2020(11): 55-61. |

| [10] |

于健慧. 社会组织参与乡村治理: 功能、挑战、路径[J]. 上海师范大学学报(哲学社会科学版), 2020(6): 18-24. |

| [11] |

中共中央, 国务院. 乡村振兴战略规划(2018—2022年) [EB/OL]. (2018-09-26). https://www.gov.cn/xinwen/2018-09/26/content_5325534.htm.

|

| [12] |

汪鸿波, 费梅苹. 乡村振兴背景下农村社会工作的实践反思及分层互嵌[J]. 甘肃社会科学, 2019(1): 179-185. |

| [13] |

王思斌. 社会治理共同体建设与社会工作的促进作用[J]. 社会工作, 2020(2): 3-9,108. DOI:10.3969/j.issn.1672-4828.2020.02.001 |

| [14] |

民政部. 民政部办公厅关于加快乡镇(街道)社工站建设的通知[EB/OL]. [2021-04-12]. https://xxgk.mca.gov.cn:8445/gdnps/pc/content.jsp?id=116795&mtype=1.

|

| [15] |

民政部举行加强乡镇(街道)社工站建设2022年年中交流会[EB/OL]. [2022-07-14]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_19012212.

|

| [16] |

张生元, 孙媛媛, 张娟, 等. 社工站介入乡村治理共同体构建的理论基础及实践路径[J]. 山东理工大学学报(社会科学版), 2022(6): 48-53. |

| [17] |

郑蓉, 高艺多. “参与式增能”: 乡镇社会工作站功能与实践路径[J]. 北京社会科学, 2023(3): 119-128. |

| [18] |

郁建兴. 社会治理共同体及其建设路径[J]. 公共管理评论, 2019(1): 59-65. |

| [19] |

公维友, 刘云. 当代中国政府主导下的社会治理共同体建构理路探析[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2014(3): 52-59. |

| [20] |

方堃, 明珠. 社会治理共同体的逻辑内涵及形塑路径[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2021(7): 87-95. |

| [21] |

孙玉娟, 孙浩然. 构建乡村治理共同体的时代契机、掣肘因素与行动逻辑[J]. 行政论坛, 2021(5): 37-43. |

| [22] |

中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议公报[EB/OL]. (2019-10-31). https://www.gov.cn/xinwen/2019-10/31/content_5447245.htm.

|

| [23] |

俞可平. 治理和善治: 一种新的政治分析框架[J]. 南京社会科学, 2001(9): 40-44. DOI:10.3969/j.issn.1001-8263.2001.09.009 |

| [24] |

王力平. 社会治理共同体的理论意涵、出场实践及建设路径[J]. 甘肃社会科学, 2023(2): 53-61. |

| [25] |

熊万胜. 江山与人民: 中国治理体系解析[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2022: 284.

|

| [26] |

赵晓峰, 曹聪敏. 党民同心与当代中国社会治理共同体建设[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2023(5): 1-12. |

| [27] |

王辉, 宋敏. 老年人参与和乡村治理有效: 理论建构与实践机制[J]. 农业经济问题, 2021(5): 45-53. |

| [28] |

周飞舟. 从汲取型政权到“悬浮型”政权——税费改革对国家与农民关系之影响[J]. 社会学研究, 2006(3): 1-38,243. |

2023, Vol. 23

2023, Vol. 23