家庭具有经济功能,能够实现资源的代际分配,并为家庭成员提供情感支持。家庭是社会的基本细胞和社会网络的重要结点。[1] 20世纪以来,世界人口结构经历多次转型,对家庭造成了强烈冲击,家庭结构形式持续改变。家庭结构的复杂化(如性少数群体家庭的出现、同居与再婚家庭数量的上升[2])、女性劳动力的快速增长、男性和女性家庭角色的变化、生育延迟以及生育数量下降[3-4],使家庭的不稳定性增强。[5]这些现象引起了学者对家庭问题的关注。与此同时,越来越多的国家通过福利改革等方式制定家庭政策,解决相关问题。随着社会经济的发展和家庭生活环境的复杂化,中国也开始重视通过政府政策干预、引导家庭,提高家庭抵御新的社会风险的能力。

家庭政策主要包含“明确的”和“隐含的”两种类型。[6]前者是指为家庭实现明确目标的政策行为,后者是指某些政策对家庭与个人产生了潜在后果,如所得税政策。由于隐含的家庭政策不符合政策工具衡量标准,因此,本文仅评估明确的家庭政策。本文沿用Yang和Huang的观点,将家庭政策定义为政府直接为家庭和家庭成员做出的各种制度安排和相关干预措施,其最终目的是改善家庭福利(或支持家庭发展)。[7]家庭政策主要涉及生育和保育、性别平等、劳动就业、工作生活平衡、经济资源、教育等领域。[8]

针对家庭政策的研究,福利国家主要以宏观与微观两种视角为切入点,分别是不同国家的家庭政策纵横向比较和某个国家某一家庭政策对家庭及个体的效果评估。Chung和Lee使用面板数据发现,经济合作与发展组织(以下简称OECD)国家的家庭政策能够促进生育。[9]Jennifer等人的定量研究发现,OECD国家慷慨的家庭政策显著提升了父母幸福感。[10]Joyce的实证研究发现,OECD国家的家庭政策有效降低了儿童死亡率。[11]此外,Bergsvik等人的研究表明,多数福利国家的家庭政策呈扩张趋势。[12]随着时代的发展,对不同福利国家家庭政策的长时间跨度对比成为了研究热点。在家庭政策的横向比较中,一般认为家庭政策存在跨国差异。Olivier认为,各国制定家庭政策的历史背景不同,因此划分了具有广泛可比性的家庭政策国家群组。[13]在纵向比较中,Berger和Carlson回顾了2010—2019年美国的主要家庭政策举措。[8]Jana和Torben研究了2009—2017年德国家庭政策变迁。[14]Timo和Soohyun 分析了欧洲与东亚典型国家的家庭政策改革历程。[15]Kang描述了不同福利国家家庭政策在1990—2010年的变化趋势。[16]

尽管既有研究对家庭政策的分析较为深入,但是仍然缺乏关于中国情境的家庭政策研究,尤其是针对家庭政策文本本身的研究。于凌云和魏秋芳回顾中国的家庭政策变迁历史发现,中国的家庭政策以隐性为主,涉及的领域也较为狭窄且政策对象缺乏家庭视角。[17]家庭政策的顺利推进需要运用新的测量工具来评估政策的落实与实践效果。政策工具作为明确规范政策主体和客体连接的纽带,是政府治理经济社会的有效方法,在推动政策发展中发挥战略性导向作用。由此,本文构建了“政策工具—政策目标—治理主体”三维分析框架,对 1987—2021年颁布的152份中央层面的家庭政策文本进行梳理、编码与量化内容分析,以此探寻中国家庭政策的工具配置与组合选择规律、使用特点,总结政策发展脉络与变迁去向,为完善中国家庭政策法律体系、推进家庭治理规范发展提供参考经验。

二、文献综述家庭政策是一个广泛的研究领域,其研究内容涵盖了从家庭政策对福利国家的影响到具体国家政策的分析等一系列问题,但这一研究领域缺乏综合的指标性测量工具来促进家庭政策的深入研究。

(一) 家庭政策工具的内涵

政策工具也称为“管理工具”或“政府工具”,一般将其定义为“政府运用其权力试图确保支持和影响(或阻止)社会变革的一套技术”。[18]政策工具是连接政策制定和政策执行的桥梁,在设计政策时,政府选择政策工具将政策理念转化为行动。[19-20]政策工具能有目的地鼓励或限制、阻止个人、组织和部门的某些行为。政府通常使用多种类型的政策工具来实现其政策目标,通过分析政策工具的类型和组合,可以描绘出政府运用政策工具的内在规律。[21-22]

在家庭政策领域中,Jennifer等人和Olivier均围绕OECD国家分析了生育和保育、性别平等、工作家庭平衡等政策工具的多个维度,说明了福利国家家庭政策演变的异同,[10,13]然而应用于某国家庭政策的政策工具细分性指标和整体规划并未得到阐述。此外,目前仅有少量文献关注到作为政策工具划分标准参考的家庭政策指数,同时,对家庭政策指数的确立只局限于育儿方面,缺乏对性别平等、工作家庭平衡等重要方面的关注。公共政策涉及范围广,除家庭政策外,还包含如环境政策、养老政策等领域。这些领域均出现了多类型的政策工具研究,而家庭政策工具仅有Yang和Huang所应用的环境型、供给型和需求型分类,[7]缺乏其他的分类方式,也未建立多维立体指标。本文构建三维政策工具模型,分析中国历年关于家庭政策的中央文件,旨在更清晰地了解不同层面家庭政策的特征。

(二) 家庭政策工具的分类

典型的政策工具分类方式如下。Howlett和Ramesh将政策工具划分为强制性、自愿性和混合性三类。[23]Rothwell和Zegveld根据政策对技术工作的影响,将政策工具划分为环境型、供应型和需求型三类。[24]McDonnell和Elmore的分类方式是权威工具、激励工具、劝告工具、能力建设工具和系统变革工具。[25]本文借鉴McDonnell和Elmore对政策工具的分类(见表1)的原因是,这一政策工具的划分依据是如何利用不同因素对个人或集体行动施加影响,使目标群体按照政策意图实施行动,与家庭政策所需的实施过程契合。同时,这种划分方式将政策目标与实施对象的行为动机相联系,分类细致,层次丰富,有助于进一步研究家庭政策。

| 表 1 McDonnell和Elmore的政策工具分类[25] |

权威型政策工具主要表现为对家庭福利发展的宏观影响力,政府通过法规管控与标准规制及相应的政策法律执行保障措施等强制性手段来保护家庭福利,为家庭发展提供有利的政策环境,直接促进家庭福利的提升。

激励型政策工具主要表现为政府通过财政补贴、金融支持、税收优惠和策略性鼓励措施等手段影响家庭领域的环境因素,为家庭发展提供有利的政策环境,降低家庭生活的维持成本,间接促进家庭福利的提升。

劝导型政策工具主要表现为对家庭发展的软性引导作用,政府通过宣传教育、主题活动等思想认识层面的鼓励引导举措为家庭发展营造良好的氛围。

能力建设型政策工具主要表现为对家庭福利发展的推动力,即政府通过运用信息、技术、资金、人才等要素,直接扩大供给,提升家庭成员自身的生存保障能力,为其发展提供资源和空间,以此推动家庭活动的开展。

系统变革工具主要是从政策主体角度切入,即通过对政府内部组织部门的结构和关系进行优化调整,来提升政府自身的管理能力,增强政策对家庭福利的影响力。

(三) 家庭政策目标

政策目标是对政策核心内容的总结和提炼,也是政策制定与政策执行的预期结果,其明确了政策工具的使用目的。[26]欧洲国家在20世纪80年代后期,就已确定了家庭政策中经常涉及的四个问题,分别是促进儿童保护、帮助贫困家庭、协调家庭与工作和制定家庭社区政策。[27]然而近年来,福利国家的家庭政策出现了一些变化和趋同,主要聚焦在工作家庭平衡、性别平等和收入保护三大主题上。[16]此外,还有家庭政策关注养老与健康问题,致力于帮助家庭承担照料年迈或患病家庭成员的责任。[28]由于各国的经济发展水平、政治制度与体系以及文化等因素不同,对家庭政策的关注点与侧重点也存在一定差异。[29]但总体而言,家庭政策主要集中在婚姻及其多样化的家庭形式、生育育儿、性别平等、工作与家庭平衡、经济资源、住房和医疗保健等方面。[8]

结合家庭政策目标和中国家庭政策的内容,并参考Yang和Huang对家庭政策目标的分类[7],本文将家庭政策目标分为五个方面:儿童发展、工作家庭平衡、养老照护、住房保障和特殊家庭援助。

(四) 家庭政策的治理主体

随着政治社会经济的多元发展,民众的需求日益多元化,政府面临的压力急剧上升。基于对社会现实的回应,出现了从社会管理到社会治理的历史性转变。[30]以埃莉诺•奥斯特罗姆为代表的制度分析学派倡导在政府政策制定和执行、服务生产和提供过程中,实行“多中心治理”即包含政府、社会组织、企业和个人在内的治理主体,结成合作、协商和伙伴关系,形成一个上下互动、多维度的管理过程。[31]福利多元主义理论认为,福利来源应该是多元化的,福利责任需要由国家、市场以及社会主体,如个人、家庭和志愿组织、民间机构等共同承担。[32]而家庭治理同样涉及多方治理主体,治理主体与政策工具密切相关,“政策工具的选择决定了参与者,又因为这些参与者有着各自不同的观点、理念、标准操作程序、技能和动机,所以对工具的选择会影响到项目的最终结果”。[33]治理主体维度的引入可对家庭政策工具分析作有效补充,廓清不同治理主体参与政策工具的分布情况,有助于研判中国家庭政策工具在治理主体维度上的关注重点,对于理解政策工具作用差异颇有裨益。本文主要考察政府、企业、社会组织和家庭等四类治理主体。

三、分析框架构建与统计过程(一) 研究方法

综上所述,既有研究具有重要的理论和实践价值,但是从整体来看存在两个问题。第一,研究方法主要是定性研究,即基于政策文本的定性解读,缺乏对家庭政策的系统性定量分析。第二,研究内容是以单一的家庭政策为主,缺乏整体把握。

鉴于此,本文以1987—2021年中央层面的152份家庭政策文本为研究对象,采用内容分析法来研究中国家庭政策。内容分析法是定量与定性结合的分析方法,它以定性的问题假设作为出发点,通过对文献内容的定量分析,找出一些能反映文献内容又易于计量的本质特征,将用语言表示的文献转换为用统计数字描述的资料,并从统计数据中得出定性的最终结论,以达到对文献内容更深刻、更精确的认识。[34]内容分析法主要包含五个步骤:(1)问题的确定;(2)样本的选取;(3)分析单元的确定;(4)数据类别编码;(5)分析获得结论。[35]随后,本文构建了包括政策外在结构特征(发文时间和颁布机构)和政策内部语义特征(政策工具、政策目标和治理主体)在内的三维分析框架。其中,政策工具、政策目标和治理主体以定量分析为主进行分类统计,家庭政策历史趋势则使用定性分析方法来划分阶段,对中央层面的家庭政策进行整体把握与立体描摹,全面刻画家庭政策的演进图景,以期厘清中国家庭政策的基本走向,为今后政策制定与理论研究提供参考。

(二) 三维分析框架的构建

政策制定的本质是政府围绕价值和资源,利用多样化的政策工具和手段进行权威性分配,以实现政策目标。[36]因此,目标性共识(价值一致的政策目标)、结构性规划(联合行动的治理主体)和程序性操作(协调匹配的政策工具)是政策运转与政策协同的重要影响因素。[37]既有研究尚未形成统一的理论框架对家庭政策进行梳理和分析,而是主要集中在政策工具、政策数量和政策主体等单一维度上展开讨论。因此,缺乏对政策目标的思考,并且单一维度的政策分析囿于特征总结,无法深入探讨政策目标、政策工具和治理主体的匹配程度,以及分析政策要素是否形成合力。

合理、明晰的政策目标是政策执行的前提,也是政策评估的基础性条件。[19]在治理主体维度上,既有研究通常以政策机构的联合发文和单独发文的数量为观测点,仅简单了解机构间的合作关系,缺乏对政策实施阶段各参与主体间的行动关系的进一步论证。然而,政策工具的选择、组合和应用对于政府能否达成既定政策目标具有决定性的影响。[38]政策工具与目标、主体的匹配关系是发现政策特征的重要窗口。

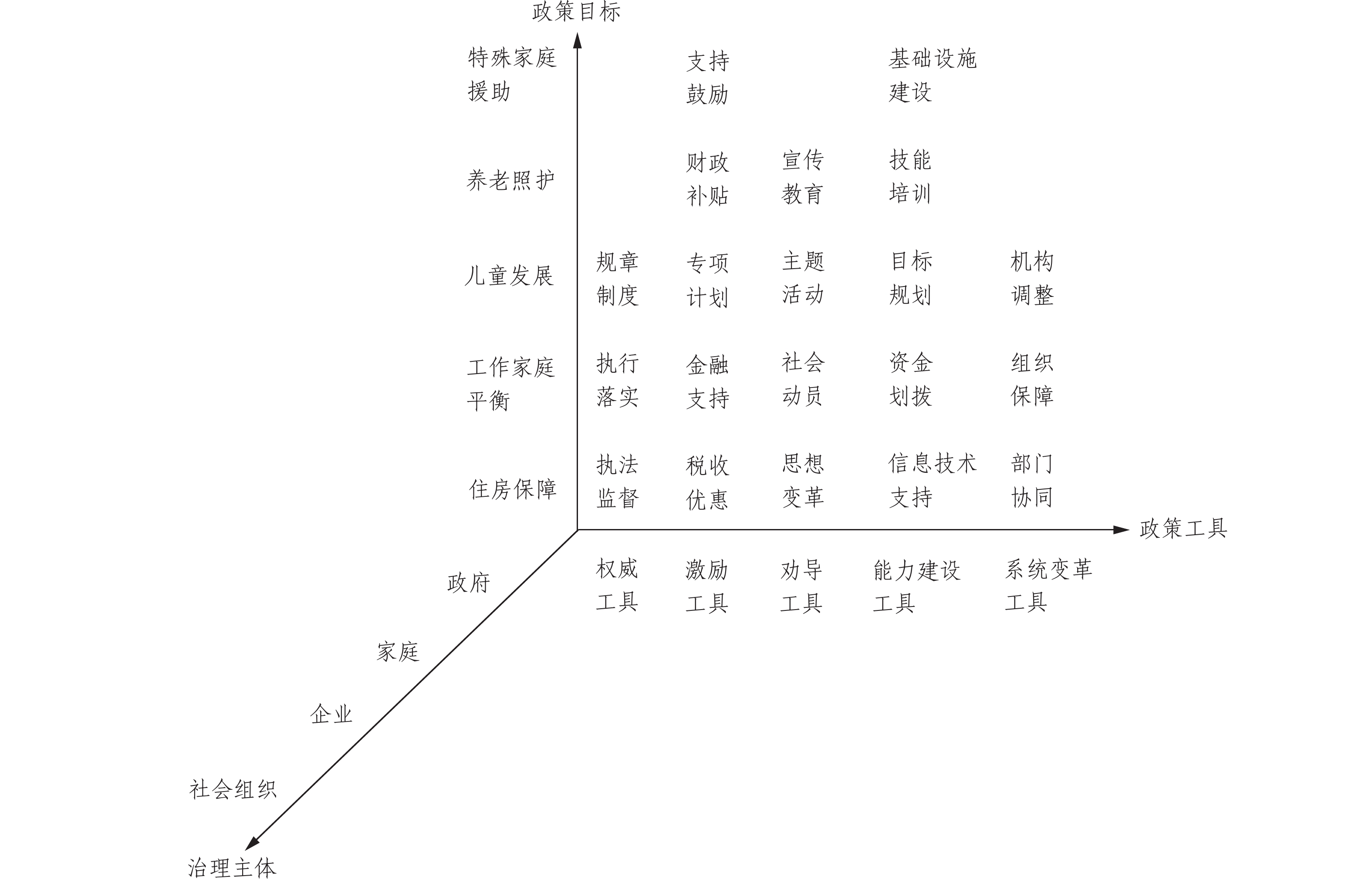

根据系统性文献梳理和理论借鉴,为分析中国家庭政策的发展历程和特点,本研究基于“政策工具—政策目标—治理主体”匹配的视角,构建起家庭政策三维分析框架(见图1)。

|

图 1 家庭政策“政策工具—政策目标—治理主体”三维分析框架 |

(三) 统计过程

1. 文本来源与筛选

本研究于2022年11月开展政策文本筛选,选取的政策文本主要来源于“北大法宝”数据库,同时选取国务院及其直属部门(如教育部、国家卫生健康委、人力资源和社会保障部等)官方网站公布的政策文本进行补充,通过检索“妇女就业”“居家养老”“儿童”“扶贫”“住房”等关键词,并进行回溯、关联搜索,初步收集到与家庭政策相关的政策文本245份。由于文件所涉及的与家庭相关的内容较为庞杂,为了提高所选取样本作为“显性家庭政策”的代表性和准确性,本文选取具有整体性和代表性的中央政策作为分析对象,筛选原则如下。一是发文单位选择全国人大及其常委会、国务院及各部委等单独或联合颁布的中央层面的政策。二是政策发布时间以1987年为起点,契合历史背景。三是政策文本内容与家庭直接相关。四是政策类型,主要涉及法律法规、办法、意见和通知等能充分诠释政府为促进家庭发展意图的政策,剔除失效、已被修改的条例以及批复、批函等类型的文件。最终确定152份政策文本作为本文研究样本,因篇幅所限,仅在此展示部分政策文本情况(见表2)。

| 表 2 家庭政策文本一览表 |

2. 定义内容分析类目、单元与编码

依据三维分析框架,本文将内容分析类目设置为政策工具、政策类型和治理主体维度。鉴于政策文献的单元化事关政策文献内容数字化测量的效果和层次,将内容分析单元归入相应的分析类目,对涉及家庭政策单元的条目以“政策编号—章节—具体条款”为编码原则,在Excel中进行手动编码操作。具体操作步骤分为三步。一是将152份政策文本按照年份与具体日期进行排序。二是逐字逐句地拆分所选取的每一份政策文本,标注出其与研究主题存在强关联的语句,按照内容相关性将政策语句编入对应的子节点之下。三是根据图1,再将子节点归纳分类形成编码。例如,将第一份政策样本“卫生部关于加强儿童保健工作的通知”编号为“1”,其中指出“一、大力开展儿童计划免疫宣传工作”归属于儿童发展政策目标,相关治理主体是政府,应用的政策工具是劝导工具,因此编号为1-1。需要注意的是,同一条编码可能对应一个以上政策工具,此种情况在编码后标注符号以示区别。因篇幅所限,本文仅展示部分编码情况(见表3)。

| 表 3 家庭政策分析单元编码 |

3. 编码信度检验

本文通过两个指标进行编码信度检验,一是两名编码员的归类一致性指数A,二是编码信度系数R。

| $ A = \frac{{2M}}{{N1 + N2}} $ | (1) |

| $ R = n \times \frac{A}{{\left\{ {1 + \left[ {\left( {n - 1} \right) \times A} \right]} \right\}}} $ | (2) |

在公式(1)中,M是两个编码者之间完全一致的数量,N1是第一个编码者之间的一致数量,N2表示第二个编码者之间的一致数量。在公式(2)中,n表示编码者的数量,A是两个编码者的一致程度。在本研究中,一致性A为0.912,可靠性R为0.947,高于0.8。因此,本研究的编码可靠性符合既定标准。

四、家庭政策工具的运用现状(一) 家庭政策工具维度分析

本文所选取的家庭政策文本覆盖了权威工具、激励工具、劝导工具、能力建设工具和系统变革工具。其从多个不同方面促进了中国家庭的可持续发展,但5类政策工具在应用分配中的比例则表现出明显差异(见表4)。能力建设工具与权威工具占比最大,分别为31.4%和28.6%,劝导工具和激励工具次之,占比分别为19.1%和15.2%,而系统变革工具仅占5.7%。这表明权威工具与能力建设工具相对过剩,而系统变革工具较为缺乏。由此可见,中国政府更倾向于以权威手段和项目基建等方式实现对家庭的治理,难以通过组织化的方式和政府系统的调整来推动家庭发展。各类政策工具使用情况的具体分析如下。

| 表 4 家庭政策工具分布表 |

首先,权威工具与能力建设工具的内部结构均衡。在权威工具中,规章制度、执行落实和执法监督均以较高的使用率在政策工具中占据优势地位。这表明政府更倾向于使用规范性和主导性的政策工具来创造家庭友好型环境,但该类工具着眼于长期行为,政策生效需要较长时间。而能力建设工具侧重于支持性资源的直接供给,其中基础设施建设占比最大,其次是目标规划,而信息技术支持类政策工具使用相对较少。伴随着家庭结构的变迁,家庭的流动性与分散性使得家庭数据难以有效获取。因此,信息技术支持政策工具使用率低的现状,不利于为家庭建立信息管理系统来长期追踪家庭情况,不利于政府有效应对家庭需求。

其次,激励工具与劝导工具内部结构失衡,劝导工具的效力有待评估。在激励工具中,支持鼓励和财政补贴的使用率较高,这表明政府重视家庭成员的力量带动家庭发展。但金融支持与税收优惠的使用率较低,存在结构失衡问题。该类子工具对家庭的影响非常有限,表明政策为促进家庭经济提升而创造的机会较少。劝导工具的使用集中于宣传教育,而主题活动、社会动员和思想变革等工具相对来说使用率较低。劝导工具主要以唤醒和激发家庭成员的思想认识等方式增强其家庭建设意识,提升其家庭建设能力,为家庭发展提供必要的支撑。宣传教育在劝导工具中的使用率虽高,但其实际效果有待评估,存在受众成员未将政策的规定内化和践行的可能。

最后,系统变革工具使用不足。系统变革工具的低使用率限制了组织机构调整和组织手段变革为家庭带来的积极作用。在系统变革工具中,机构调整、组织保障和部门协同的使用率均处于较低水平。系统变革工具是5类政策工具中急待探索的应用领域,其相对较低的使用率,为出台后续政策预留了调整空间。

(二) 家庭政策目标维度分析

本文所选取的家庭政策文本囊括了家庭成员在生命周期中的重要发展阶段,并涵盖了对低收入家庭的保护,但是政策工具在各类政策目标中的使用情况存在明显差异(见表5 )。关于工作家庭平衡、特殊家庭援助、儿童发展、养老照护和住房保障的政策工具的使用率分别为30.0%、29.5%、26.6%、9.6%和4.3%。这说明在家庭发展中,政府更重视儿童、妇女与特殊人群的发展,对养老照护和住房保障的关注有待加强。

| 表 5 家庭政策目标分布情况 |

首先,从养老照护和住房保障来看,权威工具与能力建设工具使用较多,这可能是由于这两种工具能更有效地作用于家庭,为家庭成员提供制度保障与实物供给。然而,政策虽涉及养老服务供给和基础设施建设,效果却并不显著。随着家庭户规模和老年人口抚养比差距逐渐扩大,未来的家庭养老负担将会进一步加重,而政策却未对家庭养老照护提供充足的经济保障。在住房保障中,中央政策旨在改善和解决低收入家庭的住房问题,对城镇化进程中出现的青年群体购房难题鲜有关注。中国家庭政策对养老照护和住房保障缺乏足够的支持,须进一步加强。

其次,在儿童发展、工作家庭平衡的政策目标中,呈现出政策工具使用不均衡的问题。在儿童发展方面,激励工具与系统变革工具相对不足。具体来看,中国家庭政策重视儿童的发展,为普通儿童与困难儿童(如留守儿童)提供了福祉。对困难儿童的扶助与对特殊家庭的援助有重合部分,主要是对困难儿童提供经济帮助,并通过制度保证其获得平等的受教育机会。但在普通儿童的发展上,普惠型的婴幼儿照护和学前儿童教育供给仍然不足,没有充足的财政补贴计划。

在工作家庭平衡方面,激励工具、劝导工具与系统变革工具相对缺乏。值得注意的是,在工作家庭平衡中,政策工具更多地侧重于引导和鼓励妇女通过参加职业技能培训来提高自身能力。虽然有多数文件鼓励企事业单位在岗位中保障男女性别平等,但是妇女在平衡工作与家庭生活时却缺乏相应的福利待遇保障。在这种背景下,替代照料模式日益流行,该模式依靠祖父母照料第三代。[39]Bordone等认为,经济发展水平低的国家,由于服务提供水平低、托儿服务稀缺、缺乏带薪休假以及女性缺乏兼职机会,母亲难以平衡家庭和工作,导致祖父母对育儿的高密度参与,这实际上意味着家庭的福利没有得到满足。[40]

最后,中国的特殊家庭援助一般面向困难家庭、残疾家庭、军人家庭实施帮扶计划,体现了政府关爱群众的意愿。在这一政策目标方面,权威、激励、劝导与能力建设工具的使用率比较平均,系统变革工具的使用率略低,政策工具的使用结构相对合理。

(三) 家庭政策治理主体维度分析

家庭政策治理主体分布情况如表6 所示。福利多元主义的核心理念是分权和参与。分权是指政府权力逐步下放给企业、社会组织和个人等,参与是指非政府力量参与到社会福利的提供中。现有中央政策文本中强调政府作为治理主体的政策工具共229条,占比为52.0%,以家庭为治理主体的政策工具次之,为141条,占比为32.0%,而以企业、社会组织为治理主体的政策较少,仅有49条和21条,占比分别为11.1%和4.9%。显然中国家庭发展偏重于政府主导,而忽视对社会主体参与家庭治理的引导,缺乏对市场主体参与家庭治理的支持。

| 表 6 家庭政策治理主体分布情况 |

政策工具在各类治理主体的使用上存在明显差异。涉及政府的主要是权威工具和能力建设工具,涉及企业的主要是权威工具、激励工具和劝导工具,涉及家庭的主要是权威、激励工具和能力建设工具,涉及社会组织的主要是劝导工具。考虑到政府职能定位、企业的市场化运作逻辑和家庭成员个体心理与行为动机等方面因素的影响,各类政策工具与治理主体的匹配具有一定合理性。但是从增强治理有效性角度来看,在供养家庭的过程中,单靠政府的力量是不足的,市场主体与社会主体的作用不可或缺。然而,涉及社会组织的政策工具存在明显的缺失和不匹配问题,强调社会组织的政策工具仅有21条,其中劝导工具达13条,其他类型的政策工具则严重不足。这表明政府、企业、社会组织和家庭等多方合作的有效制度暂未建立,社会组织发挥的作用有限。

(四) 家庭政策演进阶段的分析

根据上述分析,并结合政策数量、政策分类、政策工具类型的阶段性表现特征,本文将中国家庭政策的变迁过程划分为三个阶段,以更好地呈现和理解家庭政策文本内容。

第一阶段:1987—2000年,这是中国家庭政策的萌芽期。20世纪50年代至70年代,在计划经济体制下,个人的经济来源、生活保障与情感交流完全依赖于城市单位与农村集体,家庭承担福利供给的功能薄弱,家庭政策无从谈起。改革开放后,中国以经济建设为中心,社会福利思想显现,政府逐步关注到社会弱势群体的问题,家庭政策因此萌芽。但在这一阶段中,家庭是福利供给的主要责任者,家庭成员之间相互帮助,互惠互利,共同抵御家庭风险。而国家仅对低收入、有需要的家庭具有帮助和支持的义务,即国家承担家庭责任的最小化。[41]政策发文数量处于低位,政策工具呈现以能力建设工具为主,其他工具运用失衡的状态。

第二阶段:2001—2015年,这是中国家庭政策的探索期。党的十六大是公共政策由偏重经济政策逐渐转向社会政策的节点,中国家庭福利时代随之来临。国家强调提高家庭发展能力,促进家庭和谐幸福的任务目标,家庭政策因此获得重视。家庭既是基层社会治理的重要主体,也是基层社会治理的主要目标,构建基层社会治理新格局需要家庭价值与功效的实现。时代背景的变化、社会结构的变迁使家庭政策开始了新的探索。[17]

同时,福利理念发生转变,福利供给主体逐渐多元化,政府、社会与家庭共同分担责任,能抵御社会福利资源不足、家庭能力式微的现实。如2008年全国老龄办为社会力量兴建养老机构提供税收优惠,鼓励社区建设居家养老服务点等。[42]同时,社会组织还可以带动落后地区的发展,如2007年实施雨露计划[43],联合妇女,发挥妇女的力量,如2010年建设村、社区的妇女之家。[44]这一阶段的政策发文数量增幅明显,就政策工具而言,权威、激励、劝导和能力建设工具的使用率上升,系统变革工具使用率较低。

第三阶段:2016年至今,这是中国家庭政策的成长期。实现国家的可持续发展与经济的高质量发展,焕发基层社会的活力需要充分而优质的人力资本。而家庭是培育人力资本的重要载体,良好的家庭环境是其必要条件,家庭的价值逐渐凸显。加之面临人口“倒三角”等形势、过度市场化引致的经济结构变化,中国加速出台了一系列提升家庭能力、降低家庭负担的家庭政策,政策发文出现高峰期。以《国家人口发展规划(2016—2030年)》为代表,国家开始倡导建立完善包括生育支持、幼儿养育、青少年发展、老人赡养、病残照料和善后服务等在内的家庭发展政策。[45]

此外,政策持续关注普通家庭儿童的发展,提出儿童友好型城市建设。在工作家庭平衡方面,2019年国务院发布《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》,开始关注婴幼儿照护的相关内容,规范托育服务的发展。针对特殊家庭的政策开始关注困难儿童心理健康、困难人员的养老服务设施的基建问题以及残疾人的脱困计划。[46]

这些政策虽呈现出普通家庭与特殊家庭的二元化特征,但涉及范围逐步扩大,政策目标与家庭问题契合度提高,家庭政策开始迈入正常的发展轨道。政策工具组合与第二阶段类似。

五、研究结论及政策建议(一) 研究结论

本研究发现,中国的社会政策建设起步较晚,政府于2003年提出以民生为重点的社会建设,加强和创新社会治理。而中国家庭政策作为社会政策的重要组成部分,其发展具有滞后性,政府在2011年才将提升家庭发展能力、促进家庭和谐幸福列入国家发展战略。而人口政策对中国家庭结构、家庭关系与家庭生活方式的变化产生了重要影响。[47]中国社会人口老龄化形势加剧,如何构建居家养老为基础的家庭支持体系也值得关注。同时,女性在加入劳动力市场后,日益面临工作与家庭冲突,有研究指出女性承担家庭育儿责任将降低其收入。[48]这些变化冲击了家庭的稳定性与安全功能,而解决家庭困难还缺乏足够的政策支持。[49-50]因此,认识家庭政策的现状,探索家庭政策的发展历程,发现其不足,并评估家庭政策的有效性是值得探讨的。

1. 政策工具结构分布不均,内部子工具使用失衡

本研究发现,家庭政策不仅在总体上存在权威工具、能力建设工具过剩而激励工具、劝导工具相对不足,以及系统变革工具缺乏的问题,而且每类政策工具在子工具的使用上也存在不同程度的失衡现象。

2. 政策目标多维覆盖,但内部结构缺乏协同性

从政策目标的分布上看,虽然涵盖了儿童发展、工作家庭平衡、特殊家庭援助、养老照护和住房保障5个方面,但如表5所示,有86.1%的政策目标集中在儿童发展、工作家庭平衡和特殊家庭援助上,而在养老照护和住房保障上仅占13.9%。除分布不均外,政策目标具有含蓄性和补缺性的特征,预防和发展思路淡薄。[51]中国的家庭政策更为注重对特殊家庭和弱势群体的支持,这与倾向增加家庭和个人责任的多支柱社会保障体系思想占据主导地位有密切联系。针对普通家庭的政策缺乏对儿童保育的社会福利或制度支持。虽然政府提出了有关妇女权益保障、性别平等的工作家庭平衡政策,但存在政策延期效应,其执行落实情况不容乐观。因此,家庭政策体系无法积极应对家庭面临的新挑战。

3. 治理主体缺位,且针对社会组织的政策工具耦合性较差

政府提出要加强和创新社会治理,治理创新的目的在于推进基层治理主体的“去政府化”,也即改变政府对于社会事务的“大包大揽”,吸纳更多的社会主体参与治理。加强家庭建设不仅需要政府的行政力量,还要依靠广泛的社会力量。但中国现有的家庭政策设计却未能通过政策工具培育和引导社会组织参与家庭治理,且存在过度依赖劝导工具而忽视权威工具、激励工具、能力建设工具和系统变革工具的问题。因此,中国目前的家庭治理尚未形成“多元治理”的格局。

4. 政策变迁阶段划分鲜明,辨识度高

受社会环境等多重因素影响,中国家庭政策变迁历程阶段化特征明显。1987—2000年,家庭政策呈萌芽状态,互助共济成为家庭抵御风险的典型做法。2001—2015年,家庭政策步入探索与初步发展期,传统的政府一元主导救助模式逐渐松动,“政府主导、社会补充、家庭自力”模式应时而生,政策数量也有了较大提升,相关内容设置也愈加规范,政策迈向“有序”发展阶段。2016 年至今,家庭政策迈向规范化发展阶段,相关政策不断调整、细化,契合家庭现实问题,助力家庭治理工作的开展。

(二) 政策建议

1. 提高政策工具应用的精准性,优化组合效果

家庭治理需要提高政策工具的精准性,使其聚焦于家庭成员并得到落实。为使整体效应达到最佳,应优化政策工具组合,科学调整政策工具的配置。

首先,权威工具和能力建设工具在家庭治理中具有重要作用,使用率较高。以规章制度与执行落实为代表的权威工具在具有负外部效应的家庭治理中具有重要意义,不能简单地减少其应用,而应致力于提高其有效性,以提高家庭治理实效。应适当提高执法监督这一子工具的使用率,提升工具的权威性。就能力建设工具而言,除了加强基础设施建设和提升家庭成员的技能培训外,应更重视信息技术的支撑作用,加大家庭数据采集力度,通过增加监测和共享平台的使用,完善数据采集流程,为定位追踪不同类型的家庭情况奠定基础。

其次,应调整激励工具与劝导工具的内部结构。就激励工具而言,应提高税收优惠与金融支持的比重,激励社会主体参与家庭治理,解决政府人才短缺、服务供给单一等问题,拓宽家庭支持渠道,有效引导家庭服务市场化发展。在劝导工具中可以通过提高社会动员和主题活动等子工具的使用率,来提升家庭成员对于家庭建设的重视程度。这两种子工具相较于电视、宣传册等宣传教育方式更能让人印象深刻,能够更好地激发家庭成员的家庭建设意识。此外,劝导工具还可以配合强制性规制政策来使用,以达到较为理想的效果。如建立从低到高具有层次性的惩罚机制,根据违法或违规次数分别给予口头警告、在一定范围内公示等带有强制性特征的惩罚手段等,提升劝导工具的效力。

最后,通常来说适当增加系统变革工具的使用,着眼于家庭而非个人的成本效益更高,[52]在制定家庭政策时需要引入“家庭”视角,由主管部门负责家庭事务。中国家庭政策由不同的职能部门制定和执行,政策的权力下放和分散会影响其实施效果,因而需要对行政体制进行整顿,整合与家庭事务相关的职能和资源,加强顶层设计,使政策体系更完备。

2. 以多元共治为导向,提升政策工具与治理主体的耦合度

社会治理中以基于法治的多元主体共同治理为特征的社会共治是国家治理体系和治理能力现代化的重要方面,确切地说,是政府与社会共同推进的治理过程。现代社会多样化的发展趋势使决策变得愈加困难,需要具有更多专业经验、有效信息、技术知识的治理主体通力合作,以及社会权力对秩序整合的参与,形成多元共治格局。这一治理模式的主体包括中央政府、地方政府、企业、社会组织和公民。不同的政策工具作用于不同的治理主体,它们之间存在明显的耦合共生关系。就治理模式选择来看,倡导多元治理主体合作的“多元共治”模式是推进家庭治理的不二选择。但“多元共治”需要政策工具的选择与治理主体特征相匹配,即要求政府选择恰当的政策工具,激励和吸纳不同治理主体共同参与家庭治理。而现有政策工具选择却在很大程度上忽视了政策工具与治理主体之间的耦合关系,且现行家庭政策多涉及政府和家庭,而涉及企业和社会组织的内容相对不足,这严重制约了家庭政策的实效发挥。未来的政策工具设计与选择在注重政策工具间配合的同时,也要更注重政策工具与治理主体间的耦合共生关系,重点增加针对企业与社会组织参与家庭治理的的各类政策工具设计,切实发挥市场与社会力量在家庭治理中的推动作用。

3. 合理规划政策目标,促进家庭福利增长

家庭政策应均衡对普通家庭和特殊家庭的制度安排,促进家庭政策的整体使用和“普遍福利”。在普通家庭中需要关注的重点如下。

在中国,女性劳动参与率较高,应使用托育服务、财政补贴、带薪育儿假等政策工具,支持家庭照顾者。这将有助于填补国家相关政策的空白,并改善女性的工作与生活平衡关系。同时,育儿假能够鼓励父亲承担照顾家庭的责任。

应在服务支持政策设计方面统筹考虑和科学谋划养老、托育服务体系。例如,通过税收优惠、金融支持等政策工具与其他保障措施,支持社区统筹建设托育、养老机构与设施,推出幼儿和老人整合照顾机构,在人员配备与培养、服务供给上实现统筹。这不仅有利于激发服务人员面对不同群体的工作动力,还能充分发挥老有所为的积极作用。

此外,当前家庭政策在养老中的目标群体是城市老年人和困难老年人,而农村老人仅有21%的比例获得养老服务[53],其养老的经济支持、遇到困难时的生活照料需求完全依靠代际支持,这部分群体也应得到关注。在未来的政策中,可以充分挖掘社会组织潜力,鼓励、引导各类社会组织发挥农村居民家庭养老的辅助功能。

住房同样是许多家庭面临的一大难题。可以考虑通过货币方式对青年人口购房进行财政补贴、税费减免和金融贷款低息等多种举措,降低流动人口的购房成本对其生育支出的挤占。在房地产市场以外,可以通过增加保障房、人才房等全产权或半产权政策性住房供给,将更多符合条件的青年人口纳入住房保障范畴,解决青年人口融入城市的住房问题。

| [1] |

王广州, 周玉娇. 中国家庭规模的变动趋势、影响因素及社会内涵[J]. 青年探索, 2021(4): 41-49. |

| [2] |

JENSEN T M, SANNER C. A scoping review of research on well-being across diverse family structures: rethinking approaches for understanding contemporary families[J]. Journal of family theory & review, 2021, 13(4): 463-495. |

| [3] |

麻宝斌, 郭思思. 性别正义视域下生育意愿的影响因素分析[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2022(3): 82-89. |

| [4] |

姜春云. 性别角色观念与育龄人群的生育意愿——基于性别差异和社会变迁视角的分析[J]. 兰州学刊, 2022(5): 92-104. DOI:10.3969/j.issn.1005-3492.2022.05.010 |

| [5] |

宫倩楠, 朱志胜. 过度劳动与婚姻稳定——来自中国家庭追踪调查的经验证据[J]. 人口与经济, 2022(5): 129-144. |

| [6] |

KAMERMAN S B, KAHN A J. Family policy: government and families in fourteen countries[M]. New York: Columbia University Press, 1979: 1-50.

|

| [7] |

YANG Q, HUANG J. Content analysis of family policy instruments to promote the sustainable development of families in China from 1989-2019[J]. Sustainability, 2020, 12(2): 693. DOI:10.3390/su12020693 |

| [8] |

BERGER L M, CARLSON M J. Family policy and complex contemporary families: a decade in review and implications for the next decade of research and policy practice[J]. Journal of marriage and family, 2020, 82(1): 478-507. DOI:10.1111/jomf.12650 |

| [9] |

CHUNG M S, LEE K. A recent change in the relation between women’s income and childbirth: heterogeneous effects of work-family balance policy[J]. Journal of demographic economics, 2022, 88(3): 419-445. DOI:10.1017/dem.2021.9 |

| [10] |

JENNIFER G, ROBIN W S, MATTHEW A A. Parenthood and happiness: effects of work-family reconciliation policies in 22 OECD countries[J]. American journal of sociology, 2016, 122(3): 886-929. DOI:10.1086/688892 |

| [11] |

SHIM J. Family leave policy and child mortality[J]. International journal of social welfare, 2016, 25(3): 215-221. DOI:10.1111/ijsw.12186 |

| [12] |

BERGSVIK J, FAUSKE A, HART R K. Can policies stall the fertility fall? a systematic review of the (quasi-) experimental literature[J]. Population and development review, 2021, 47(4): 913-964. DOI:10.1111/padr.12431 |

| [13] |

THÉVENON O. Family policies in OECD countries: a comparative analysis[J]. Population and development review, 2011, 37(1): 57-87. DOI:10.1111/j.1728-4457.2011.00390.x |

| [14] |

JANA W, TORBEN F. The limits of change: German family policy and the dynamics of policy transfer 2009-2017[J]. German politics, 2021, 30(2): 189-207. DOI:10.1080/09644008.2020.1770228 |

| [15] |

FLECKENSTEIN T, LEE S C. Roads and barriers towards social investments: comparing labour market and family policy reforms in Europe and East Asia[J]. Policy and society, 2020, 39(2): 266-283. DOI:10.1080/14494035.2019.1688617 |

| [16] |

KANG J Y. Convergence of family policy across welfare regimes (1990 to 2010): different connotations of family policy expansion[J]. International journal of social welfare, 2019, 28(3): 167-178. |

| [17] |

于凌云, 魏秋芳. 我国家庭政策的变迁、缘由及展望(1949—2021)[J]. 江汉学术, 2022(3): 17-25. |

| [18] |

BEMELMANS-VIDEC M L, RIST R C, VEDUNG E O. Carrots, sticks, and sermons: policy instruments and their evaluation[M]. London: Transaction Publishers: New Brunswick, 1998: 21-77.

|

| [19] |

高歌. 城镇职工基本养老保险政策文本研究——基于政策工具、政策目标、政策主体的三维分析框架[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2023(3): 133-142. |

| [20] |

SCALA F, PATERSON S, RICHARD-NOBERT L. The gender logic and effects of instrument mixes: implementing eldercare policy in Canada[J]. Policy and society, 2019, 38(4): 554-571. DOI:10.1080/14494035.2019.1638696 |

| [21] |

于萌. 生育支持政策何以有效?——基于政策工具与目标匹配的视角[J]. 浙江学刊, 2023(1): 117-126. DOI:10.3969/j.issn.1003-420X.2023.1.zjxk202301013 |

| [22] |

YUE X, MU K, LIU L. Selection of policy instruments on integrated care in China: based on documents content analysis[J]. International journal of environmental research and public health, 2020, 17(7): 2327. DOI:10.3390/ijerph17072327 |

| [23] |

HOWLETT M, RAMESH M. Studying public policy: policy cycles and policy subsystems[M]. Toronto: Oxford University Press, 1995: 239-241.

|

| [24] |

ROTHWELL R, ZEGVELD W. Reindusdalization and Technology[M]. London: Logman Group Limited, 1985: 83-104.

|

| [25] |

MCDONNELL L M, ELMORE R F. Getting the job done: alternative policy instrument[J]. Educational evaluation and policy analysis, 1987, 9(2): 133-152. DOI:10.3102/01623737009002133 |

| [26] |

李浩, 戴遥, 陶红兵. 我国DRG政策的文本量化分析——基于政策目标、政策工具和政策力度的三维框架[J]. 中国卫生政策研究, 2021(12): 16-25. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2021.12.003 |

| [27] |

HANTRAIS L. Comparing family policy in Britain, France and Germany[J]. Journal social policy, 1994, 23(2): 135-160. |

| [28] |

MONTORO-GURICH C, GARCIA-VIVAR C. The family in Europe: structure, intergenerational solidarity, and new challenges to family health[J]. Journal of family nursing, 2019, 25(2): 170-189. DOI:10.1177/1074840719841404 |

| [29] |

CHUNG W Y, YEUNG W J J, DROBNIČ S. Family policies and care regimes in Asia[J]. International journal of social welfare, 2021, 30(4): 371-384. DOI:10.1111/ijsw.12512 |

| [30] |

陈友华, 邵文君. 技术化与专业化: 社会治理现代化的双重路径[J]. 南开学报(哲学社会科学版), 2022(2): 61-70. |

| [31] |

埃莉诺 奥斯特罗姆. 公共事物的治理之道: 集体行动制度的演进[M]. 余逊达, 陈旭东, 译. 上海: 上海三联书店, 2000: 1-30.

|

| [32] |

李艳艳, 侯泽楠. 福利多元主义视角下残障人士托养服务社会支持体系完善研究——以吉林省为例[J]. 吉林大学社会科学学报, 2022(6): 146-158, 234-235. |

| [33] |

莱斯特 M 萨拉蒙. 政府工具: 新治理指南[M]. 肖娜, 译. 北京: 北京大学出版社, 2016: 1-45.

|

| [34] |

邵作运, 李秀霞. 引文分析法与内容分析法结合的文献知识发现方法综述[J]. 情报理论与实践, 2020(3): 153-159. |

| [35] |

刘伟. 内容分析法在公共管理学研究中的应用[J]. 中国行政管理, 2014(6): 93-98. DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2014.06.18 |

| [36] |

熊亚超, 张长立, 祁慧. 基于“工具—目标—效力”的中国资源型城市转型政策量化研究[J]. 干旱区资源与环境, 2023(7): 9-18. |

| [37] |

朱光喜. 政策协同: 功能、类型与途径——基于文献的分析[J]. 广东行政学院学报, 2015(4): 20-26. |

| [38] |

黄文佳. 目标、工具与力度: 我国政府数据开放主要政策的三维分析[J]. 情报探索, 2023(1): 87-92. DOI:10.3969/j.issn.1005-8095.2023.01.013 |

| [39] |

LIN M, WANG Q. Center-based childcare expansion and grandparents’ employment and well-being[J]. Social science & medicine, 2019. DOI: 10.1016/j.socscimed.2019.112547.

|

| [40] |

BORDONE V, ARPINO B, AASSVE A. Patterns of grandparental child care across Europe: the role of the policy context and working mothers’ need[J]. Ageing & society, 2016, 37(2): 845-873. |

| [41] |

谭溪. 福利体制中的家庭主义: 概念、内涵与争论[J]. 宁夏社会科学, 2020(6): 57-66. |

| [42] |

全国老龄工作委员会. 全国老龄办等部门关于全面推进居家养老服务工作的意见[EB/OL]. [2022-11-20]. http://www.hnhs.gov.cn/23247/23278/23591/ 23962/content_891726.html.

|

| [43] |

国务院扶贫开发领导小组办公室. 关于在贫困地区实施“雨露计划”的意见[EB/OL]. [2022-11-20]. https://www.gov.cn/wszb/zhibo46/content_589610.htm.

|

| [44] |

中华全国妇女联合会. 关于在党群共建创先争优中建设村、社区妇女之家的意见[EB/OL]. (2010-12-10). https://www.shkjdw.gov.cn/c/2010-12-10/ 489035.shtml.

|

| [45] |

国务院. 国家人口发展规划(2016—2030年) [EB/OL]. (2017-01-25). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2017-01/25/content_5163309.htm.

|

| [46] |

国务院办公厅. 关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见[EB/OL]. (2019-05-09). https://www.gov.cn/zhengce/content/2019-05/09/content_5389983.htm.

|

| [47] |

黄佳琦. 代际交换下家庭权力关系重构——基于苏南农村并家婚姻模式的田野调查[J]. 天府新论, 2021(2): 127-139. |

| [48] |

YU J, XIE Y. Motherhood penalties and living arrangements in China[J]. Journal of marriage and family 2018, 80(5): 1067-1086.

|

| [49] |

LIANG Y. Quality of life-impacts from the family planning policy in China[D]. Hamilton: The University of Waikato, 2018: 1-40.

|

| [50] |

李树茁, 王欢. 家庭变迁、家庭政策演进与中国家庭政策构建[J]. 人口与经济, 2016(6): 1-9. DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2016.06.001 |

| [51] |

陈谦谦, 郝勇. 家庭建设视角下的公共政策问题探析[J]. 社科纵横, 2019(7): 84-89. DOI:10.3969/j.issn.1007-9106.2019.07.019 |

| [52] |

OOMS T. The evolution of family policy: lessons learned, challenges, and hopes for the future[J]. Journal of family theory & review, 2019, 11(1): 18-38. |

| [53] |

尚青松, 赵一夫. 代际支持、社会保障与农村居民养老方式选择——基于CHARLS数据的实证分析[J]. 科学决策, 2022(2): 68-79. |

2023, Vol. 23

2023, Vol. 23