基金课题

- 国家社会科学基金一般项目“中国社会工作本土化理论与实践模式研究”(18BSH153)。

作者简介

- 张天真(1998— ),女,汉族,博士生;主要研究方向:社会工作实践研究.

通讯作者

- 费梅苹(1965— ),女,汉族,教授,博士;主要研究方向:社会工作;E -mail:mpfei@ecust.edu.cn。.

文章历史

- 收稿日期:2022-11-07

社会组织是独立于政府部门和市场部门之外的公益性团体,其主要资金既不同于政府那样来源于税收,也不似企业那样依赖市场运作,而是以多样化形式募集的“善款”。资金来源的特殊性决定了社会组织的产权有别于国家的国有产权与企业的私有产权,王名等将这种特殊的产权形式命名为“公益产权”[1]。公益产权是基于捐赠、政府购买等形式形成的一种新的产权形式,由社会组织受托管理,并依据公益原则提供公共物品和公共服务,接受社会监督。公益产权的委托权、受益权、受托权是以彼此分离的形式存在的。[2]虽然“公益产权”的概念已经被提出和界定,但对“公益产权”的治理仍有相当长的路要走。中国社会组织的数量不断增长,并在社会治理、社会救济、公共服务等领域日益发挥着突出的作用。然而,组织内部运作不规范、信息披露不真实等问题也逐渐显现。以“水滴筹事件” “99公益日套捐事件” “郭美美事件”等为代表的非营利组织贪污舞弊、财务违规等慈善丑闻被频繁曝光,严重损害了社会组织的社会公信力,并直接影响了公益资源的筹集。民政部2011年发布的数据显示,“郭美美事件”发生后,全国社会组织接受捐赠的金额降幅达到86.6%。[3]导致这一局面的重要原因是公益资金运作不公开、不透明。由于资金委托方和受托方之间的信息不对称和监督机制的不完善,资金委托方无法全然掌握公益资金的使用情况,这也进一步引发了公众对公益财产用途的信任危机。[4]

作为公益财产的委托方,委托人有权了解资金的管理和收支情况。而作为公益财产的受托使用方,社会组织有责任妥善管理信托财产,并向委托人告知信托的执行情况。[1]随着社会捐赠、政府购买等途径筹集的公益财产数量逐渐增多,社会组织的产权和运营受到了更多关注,也随之被赋予更高的信息公开期望。提高信息披露的质量也因此成为社会组织维护自身形象以及改善内部治理的必要选择。笔者认为,公益财产是影响社会组织信息公开质量的重要变量。但实际上,较少有实证研究考察公益财产对社会组织信息公开决策的影响。2016年3月全国人民代表大会通过的《中华人民共和国慈善法》明确规定,慈善组织要建立信息披露平台,对违反信息公开义务的慈善组织进行责任追究。[5]该规定一方面明确了社会组织应当负有信息公开义务,另一方面也对规范社会组织的运作管理以确保义务的履行提出了要求。那么,社会组织获得的公益财产是否能通过改善组织的内部治理结构促进信息公开化?围绕这一问题,本研究利用2019年中国社会工作动态调查(CSWLS2019)数据,以全国731家非营利社会组织为研究对象,探究公益财产对社会组织信息公开的影响,以及组织的内部治理、制度结构在公益财产与信息公开之间发挥的作用,以期为健全我国社会组织的信息公开机制提供参考。

二、文献回顾与分析视角现有关于社会组织信息公开化影响因素的研究大致可以概括为两类。一是对组织外部因素的探讨。一些研究认为,政府、第三方评估机构、市场竞争和行业监督对社会组织的信息公开起到重要的推动作用。其中,政府作为政策的制定者,可以依法对社会组织进行监督和约束,促使其建立信息公开机制。第三方评估机构能够通过出具审计报告、专业评估报告来验证社会组织信息披露的真实性,对信息公开体系进行补充和完善。[6]市场竞争机制的存在促使社会组织在面对竞争日趋激烈的公益资源市场时,必须主动披露相关信息,才有可能吸引更多捐赠。[7]行业组织可以通过制定行业规范对社会组织进行评估,从而促进信息公开。随着信息技术的进步和新媒体的普及,一些学者从技术治理的视角出发,认为微博等新媒体平台在信息公开方面具有受众广泛性、披露即时性和传播亲密性等特点,可以通过声誉、监督、市场压力三种机制约束社会组织的行为,提高信息披露的质量。[8-9]二是对组织内部因素的探讨。贝恩等人基于对美国300家大型非营利组织的探索发现,债务、贡献比率、组织规模和高管薪酬比率与公开财务报表的决策息息相关。[10]与此同时,萨克斯顿等人编制了测试社会组织信息公开程度的模型,认为“战略—能力—治理—环境”是影响信息公开的重要维度。[11]

通过对以上文献梳理发现,与社会组织信息公开影响因素相关的研究大多只关注了外部因素或内部因素其中的一种,因此在一定程度上忽视了二者之间的因果关系。但正如关注“公益产权”的学者指出的那样,社会组织在接受委托人财产捐赠的同时,也必须肩负起告知公益财产执行情况的义务,委托人有权要求社会组织做出相应说明。[12]因此,在单独考察组织外部要素或内部因素对信息公开的影响时,也必须看到作为权利主体的外部委托人与作为义务主体的社会组织之间的内在关联,而这方面的实证研究还相对缺乏。这为本研究基于公益产权分析社会组织信息公开的影响机制提供了重要切入点。

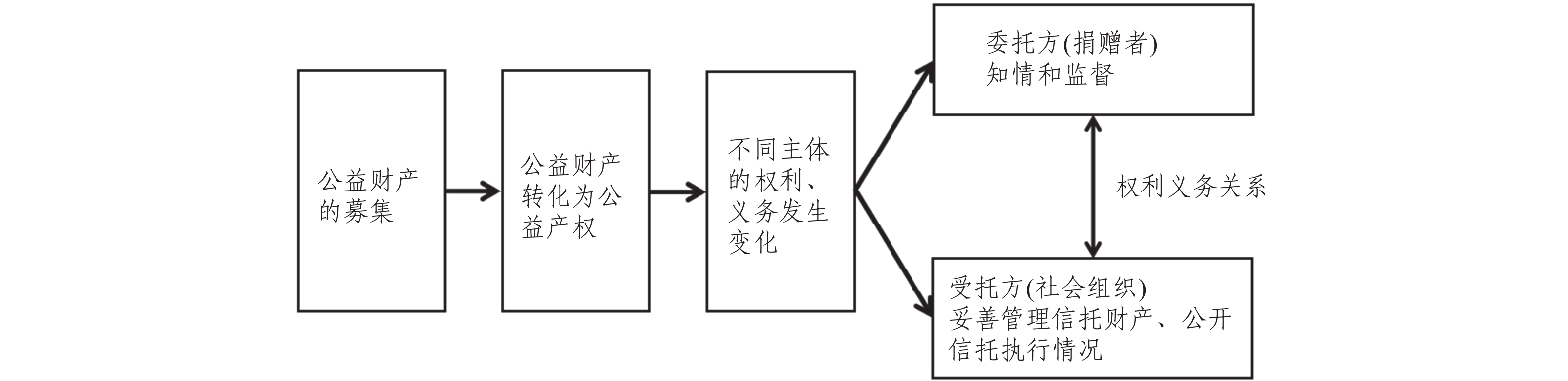

在公益产权形成的过程中,捐赠行为的发生伴随着权利与义务的转化。如图1所示,捐赠者通过某种途经将资金委托给社会组织,使财产产权转化为公益产权。作为委托人,捐赠者不再具有对财产的所有权,同时,由于捐赠者不参与社会组织的日常管理,因此也不具有对公益财产的收益权。社会组织作为受托人,获得了公益财产的使用权,并且有义务完善组织内部的各种章程、规范,将财务运作及各项收益向社会完全公开,以确保组织的各项活动符合公益宗旨及委托人的要求。

|

图 1 公益产权的逻辑路径 |

(一) 公益财产、理事会治理、组织制度建设与信息公开化

1. 公益财产与信息公开化

根据公益产权和资源依赖理论,社会组织不具备“自我造血”的能力,其公益财产主要源于政府购买和社会捐赠。作为财产的受托方,社会组织需要通过信息披露的方式向资金委托方出示善款的去向和组织运作良好的信息,以获得资源提供方在公益市场中的持续支持。[1]随着公益财产使用情况日益受到重视,以及与信息公开相关的法律、法规出台,可以预期,慈善捐款的增加可能会引发社会对信息透明度的更高期望,以及监控措施的增加。一些实证研究也为公益财产与信息公开化的联系提供了证据。例如,塞恩基于对美国非营利组织的考察发现,非营利组织获得的捐赠金额越多、组织规模越大,信息公开的程度也相应越高。[13]据此,提出假设1。

假设1:公益财产对提升组织的信息公开化具有正向效应。

2. 理事会治理在公益财产与信息公开化中的角色

社会组织作为公益财产的管理和运作主体,承担着信息披露的责任和义务。为了履行责任,社会组织需要遵循公益宗旨进行运作管理,提高内部治理效应,并对组织运作过程进行问责,以便能够做出富有诚信的交代。[14]理事会是社会组织的最高决策机构,对公益财产的运营负有责任。公益财产数额的增加可能会加剧社会组织的治理难度,为了能使组织实现较好的公益效益,理事会需要不断提高自身的治理水平。据此,提出假设2。

假设2:公益财产对提升理事会治理具有正向效应。

相关研究表明,理事会是推动社会组织信息公开的重要因素。颜克高和陈晓春认为,理事会可以通过“激励—约束”机制使得组织经营与公益财产捐赠者的目标趋向一致,进而促进信息公开。[15]塞克斯顿等经过实证研究发现,完善的治理结构和治理机制有助于提升非营利组织的信息透明度。[16]另有研究表明,理事规模、理事的年龄、性别、管理效率等要素可能影响治理能力的发挥,对组织的信息公开产生影响。[17-18]上述研究结论说明,理事会能够从内部治理层面为促进社会组织的信息公开提供帮助。据此,提出假设3。

假设3:理事会治理对提高组织的信息公开化具有正向效应。

综上,可以预期,拥有公益财产更多的社会组织更可能提升自身的治理水平,因此信息公开化的程度更高,即理事会治理在公益财产与信息公开化之间起到中介作用。

3. 组织内部制度建设在公益财产与信息公开化中的角色

社会组织因接受政府资助、个人捐赠而占有公共资源,其作为受托责任人应当自觉履行公共责任。[19]组织的内部制度建设是为履行公共责任而进行的具体实践。随着公益财产的增加,财产委托人与社会组织之间存在的代理风险逐渐提高。[20]规范和健全内部制度,适应市场化、全球化、网络化的发展需要,是消解社会组织内部腐败的有效措施,也是监督社会组织受托责任履行情况的可靠手段,最终有利于增进公众对组织的信任,为组织带来良好的声誉和更多的社会资源。[21]据此,提出假设4。

假设4:公益财产对促进组织内部制度建设具有正向效应。

财务管理和信息透明是社会组织内部制度建设的重要目标之一。塞克斯顿认为,有效的制度建设是增强社会组织责任履行意愿的直接因素[11],这为提出假设5提供了证据。

假设5:组织内部制度建设对提高信息公开化具有正向效应。

综上,可以看出,公益财产更多的社会组织更可能加强自身制度建设,因此具有更高的信息公开化水平,即组织内部制度建设在公益财产与信息公开化中发挥中介作用。

4. 整体假设模型

作为公益财产的受托方,社会组织需要对包括受益者、捐赠者在内的多方利益主体承担责任。为了履行责任,社会组织通过改善理事会治理和加强内部制度建设,来提高组织的信息公开程度。从理事会功能的角度而言,理事会握有对整个组织的最大控制权,也是健全内部制度规范和促进信息公开的重要主体。[22]也就是说,社会组织之所以能扩大信息公开程度,是因为理事会具有较好的治理表现,从而推动了内部制度建设,因此提升了信息公开化水平。据此,提出假设6。

假设6:公益财产通过理事会治理与内部制度建设的链式中介作用对信息公开化产生正向效应。

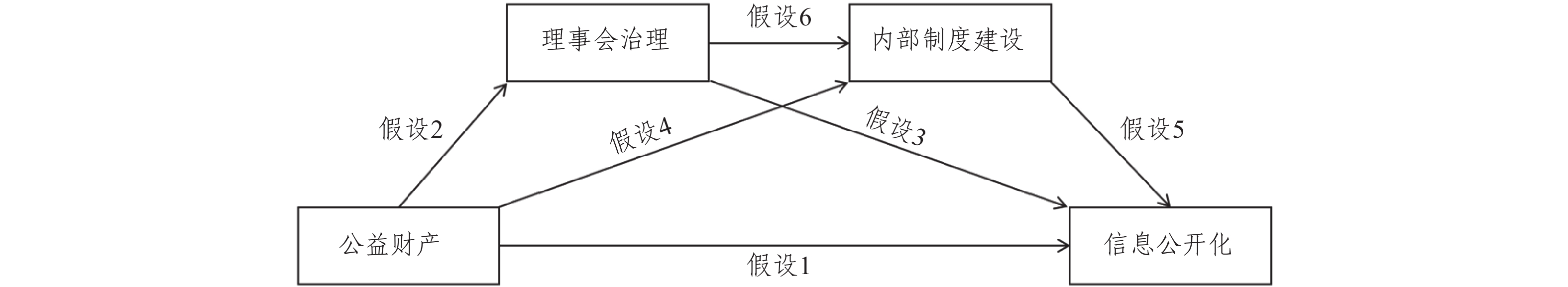

本研究的整体假设模型见图2。

|

图 2 整体假设模型 |

(二) 公益财产的异质来源与信息公开化

依据公益财产来源主体的不同,可以将其划分为两个种类:其一是来自政府拨款、购买、补贴等形式提供的公共资金;其二是各种形式的社会捐赠。[23]我国的社会组织由于发育尚不完备,在资源获取方面高度依赖政府。[24]随着政府购买竞争机制的引入以及监督、评审制度的完善,社会组织面临着更大的考核压力,这迫使它们必须努力遵守信息公开的规则。[25]而在社会捐赠的资金方面,廷克尔曼认为“小额的捐赠经常是出于一时冲动,或者是粗略的决定之后的行为”[26],这导致捐赠者对于社会组织的后续监督作用有限。据此,本研究认为,社会组织对政府资金、非政府资金的依赖程度可能会对信息公开产生影响。据此,提出假设7。

假设7:社会组织的资金来源中,政府所占的比例越大,信息公开化程度越高。

四、研究设计(一) 数据来源与样本

本研究的研究对象为社会组织,使用的数据源自中国社会工作动态调查(CSWLS)。[27]该数据库收集了中国22个省市的社会组织相关信息,具有较高的代表性,且能为本研究提供翔实的数据支持。剔除缺失样本和不按要求填答的样本后,剩余有效样本为731个。

(二) 变量的操作化

1. 自变量

本研究的主要自变量有两个,分别是公益财产的总数、政府资金与非政府资金的比值。将社会组织资金中来源于政府、群团组织、企业、基金会、个人、公开众筹的金额相加,得到公益财产的总数。考虑到社会组织的公益财产数值较大,在不改变数据性质和相关关系的基础上压缩了变量的尺度,对公益财产总数变量进行对数变换处理。政府资金与非政府资金的比值的计算方式为,来源于政府的资金除以其他5项非政府资金的总和。

2. 因变量

本研究的因变量是社会组织的信息公开化。既有的研究通常将治理信息与财务信息作为社会组织信息公开的内容。[10]本研究结合问卷内容,将社会组织的信息公开化操作化为7个指标,分别为公开所有理事的姓名和简要背景、组织领导架构、规章制度或内部运作制度、年度报告、资产负债表、收入和支出表、审计报告。被试均用“有”或“无”回答每道题目。选择“有”的赋值为1,选择“无”的赋值为0。之后对7道题目进行加总,得到一个取值范围为0—7的信息公开化变量。

3.中介变量

本研究的中介变量是理事会的治理表现和组织内部制度建设。在理事会的治理表现方面,本研究参考了Brown的理事会内部治理实践问卷[28],最终将理事会的治理表现操作化为6个指标(见表1)。在组织内部制度建设的测量指标包含财务制度、行政制度、服务管理制度、信息公开制度、人事制度,被试用“是”或“否”回答。

| 表 1 理事会的治理表现 |

4. 控制变量

相关研究表明,社会组织的性质、特征、理事的数量等要素能够对组织的信息公开策略产生一定的影响。[29]因此,本研究控制了社会组织的注册级别、组织的上级主管部门、组织的性质、理事的数量4种变量。

五、实证分析(一) 描述统计与相关分析

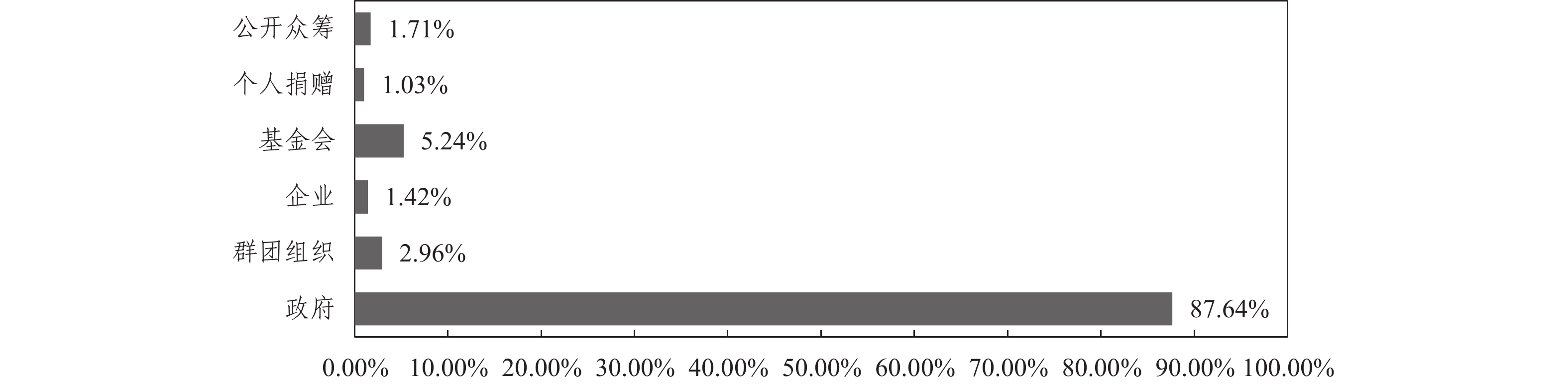

图3为社会组织公益财产的来源分布。从图3可知,我国社会组织所获得的公益财产绝大部分来源于政府,政府资金占公益财产总额的87.64%。余下的部分中,来源于基金会的资金占5.24%,来源于群团组织的资金占2.96%,来源于公开众筹的资金占1.71%,来源于企业的资金占1.42%,来源于个人捐赠的资金占1.03%。

|

图 3 社会组织公益财产的来源分布 |

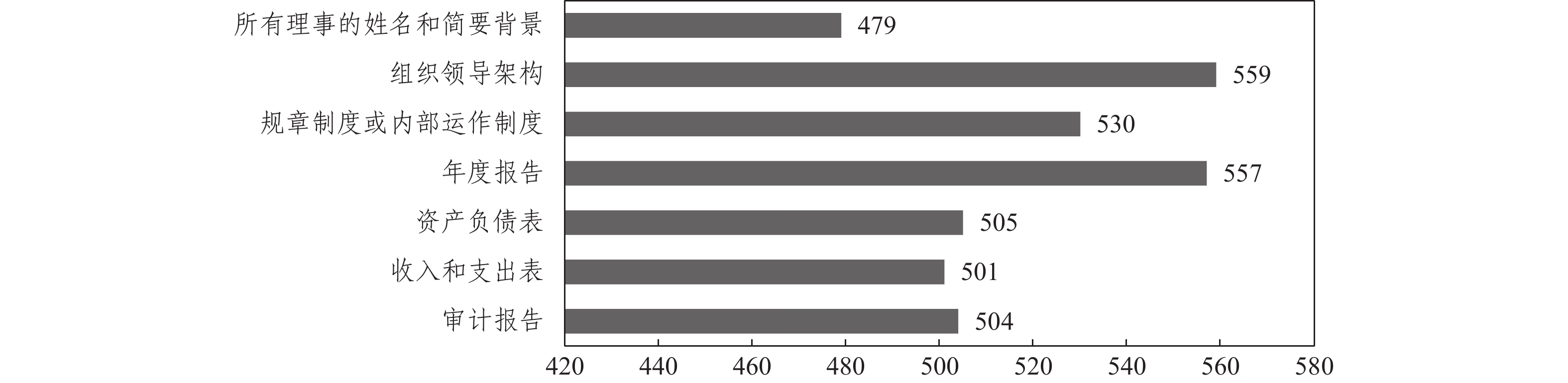

图4展示了731家社会组织信息公开情况。在治理信息方面,有559家社会组织公开了“组织领导架构”,为样本中数量最多的一项。除此之外,有479家社会组织公开了理事的相关信息,530家社会组织公开了规章制度或内部运作制度。在财务信息方面,公开年度报告、资产负债表、收入支出表、审计报告的社会组织分别有557家、505家、501家、504家。仍有约1/3的社会组织未公开包括资产负债表、收入支出表、审计报告在内的关键财务信息。因此,我国社会组织的信息公开程度还需进一步提高。

|

图 4 社会组织的信息公开情况 |

表2报告了各个变量的均值、标准差及其之间的相关关系。由表2可知,政府资金与非政府资金的比值均值为77.66,标准差为290.97,表明我国社会组织资金来源存在较大差异。理事会治理表现的均值和标准差分别为15.51和6.42,说明我国社会组织理事会在内部治理中作用的发挥有较大差异。信息公开化的均值和标准差分别为4.97和2.56,说明不同社会组织之间的信息公开化程度存在较大差异。在相关关系方面,主要自变量、因变量、中介变量之间均存在显著的相关关系,且绝大部分的相关系数控制在0.30以内,说明变量之间不存在明显的多重共线性问题。

| 表 2 各个变量的平均值、标准差及相关关系(N=731) |

(二) 理事会治理与内部制度建设在公益财产对信息公开效应中的链式中介作用

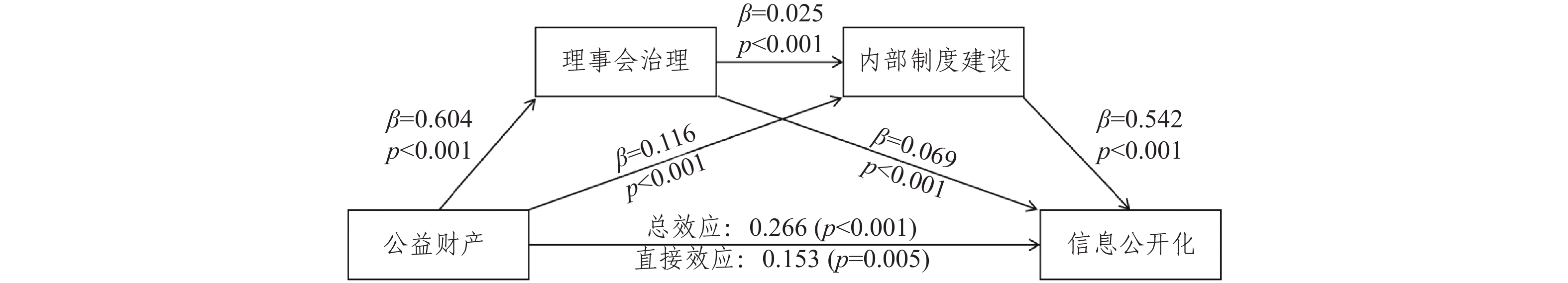

本研究使用Hayes提供的PROCESS模型6[30],以公益财产为自变量,以信息公开化为因变量,以理事会治理和内部制度建设为链式中介变量,以社会组织的注册级别、主管部门、组织的性质、理事的数量为控制变量,回归结果如表3和图5所示。回归模型整体显著,R2=0.115,F=13.41,p<0.001。采用Bootstrap方法进行中介效应检验,结果显示,以理事会治理为中介变量的路径间接效应为0.042,以内部制度建设为中介变量的路径间接效应为0.063,以理事会治理与内部制度建设为中介变量的路径间接效应为0.008,所有间接效应合计为0.113。表3显示,三条路径的95%置信区间均不包含0,因此三条路径的间接效应均显著。至此,假设1至6得到验证。

| 表 3 链式中介效应分析 |

|

图 5 理事会治理与内部制度建设在公益财产对信息公开效应中的链式中介作用 |

从表3的数据可以看出,理事会治理和组织内部制度建设分别在公益财产与社会组织信息公开化之间起中介作用。社会组织的公益财产主要源于政府资助以及各种形式的社会捐赠,因此,作为资金提供方的政府、公众、企业等主体就成为社会组织的重要利益相关者。社会组织在获得大量公益财产的同时,也在不断完善内部治理和制度建设,以防止资金滥用,并最终通过信息公开的方式让利益相关方准确知晓组织的实际运作情况,从而减少财产委托方与受托方之间的信息不对称。

此外,研究结果还表明,理事会治理和内部制度建设在公益财产与信息公开化之间起到链式中介模型作用。这说明理事会治理能够对组织内部制度建设起到推动作用,并在公益财产促进社会组织信息公开过程中发挥了积极作用。从理事会职责的角度来看,理事会集组织的内部治理主体与外在的环境构成于一身。[31]这一方面赋予了理事会对组织进行监督和管理的权力,另一方面也要求理事会确保组织经营不得违反法律法规和社会公德。因此,当社会组织获得大量公益财产时,完善内部制度建设就成为理事会行使权力和履行义务的集中体现,并最终促成信息公开。

(三) 公益财产的异质来源与信息公开化

本研究采用一般线性回归模型(OLS)来考察政府资金与非政府资金的比率、理事会治理、内部制度建设对社会组织信息公开的影响。

如表4所示,模型1主要考察控制变量对信息公开的影响。结果显示,当不考虑政府资金与非政府资金的比率以及理事会治理与内部制度建设时,理事成员数量越多的社会组织,其信息公开化程度越高,且越具有统计学上的显著性。在组织的注册级别和主管部门方面,注册级别为省级或由政府部门主管的社会组织,其信息公开化程度更高,但统计结果并不显著。模型1的分析结果说明,组织特征对信息公开的影响十分有限。

| 表 4 社会组织信息公开化的回归模型 |

模型2在模型1的基础上加入了政府资金与非政府资金的比率这一自变量。结果显示,控制组织特征和理事数量变量之后,政府资金与非政府资金的比率与信息公开之间存在显著的正相关。具体而言,在社会组织的资金来源中,政府资金所占比重越大,则信息公开化程度就越高。这说明对政府资金的依赖能够促进社会组织信息披露,故接受假设7。

模型3和模型4分别在模型1的基础上加入理事会治理变量和内部制度建设变量。结果表明,理事会治理、内部制度建设的回归系数均在0.001的统计学水平下显著,且与信息公开化之间呈正相关。这表明,改善社会组织的内部治理或加强内部制度建设有利于提升信息公开化水平。

模型5是将所有变量纳入的全模型,可以完整地反映各个变量对社会组织信息公开化的影响。从数据可以看出,政府资金与非政府资金的比率显著性有略微下降,说明即使控制了理事会治理以及内部制度建设,政府资金来源比重更高的社会组织仍然持有更高的信息公开化水平。

六、结论与讨论21世纪以来,我国社会组织无论在数量、规模,还是接受慈善捐赠的数额方面,都呈现出繁荣发展的新局面。[32]然而,慈善丑闻的出现也为社会组织规范化发展敲响了警钟。本研究基于CSWLS2019的调查数据,探究了公益财产对社会组织信息公开化的影响,以及理事会治理、内部制度建设在公益财产与信息公开化之间的链式中介作用,所有的研究假设均得到验证。研究结论与讨论如下。

第一,我国社会组织的公益财产是通过多元化途经筹集的,但政府的财政拨款是主要渠道,体现了政府主导和社会参与相结合的特征。新自由主义曾批判政府的过度福利支出会带来福利依赖,损害原有的地区支持网络,并因此提倡削减公共财政支出,将公共服务私有化。[33]然而,从西方社会福利事业的发展历程来看,新自由主义政策的施行并没有带来想象中的优越,反而带来了抛售公共资产、私人投资操纵公益市场等更加不平等现象。[34]社会组织是公益市场中的重要行为主体,也是第三次分配的参与力量。我国公益市场是由政府主导、社会力量多方参与构成的。这种做法一方面规避了新自由主义批判的政府直接承包社会福利的弊端;另一方面又彰显了公共财政的作用与性质,保障了社会福利事业的平稳运营,避免了私人操纵公益事业的问题。由此可以看出,我国社会组织的专业化进程是由政府主导和社会参与共同推动的。

第二,理事会治理能够促进社会组织完善内部制度建设,使得公益财产在提升信息公开化水平方面的作用得到强化。随着大量资金进入公益市场,新管理主义被引入社会组织问责体系。新管理主义强调社会服务需要考虑效益、效率,提倡通过审计、问责等方式加强其公共问责性。[35]作为受资助的一方,社会组织一方面受到公益产权变更带来的“权利—义务”约束,需要向出资方、社会公众及时公开经费开支情况。另一方面,社会组织在运营过程中也受到来自理事会的监督和问责,向理事会做出交代。理事会作为出资方与社会组织之间的桥梁,有时需要兼顾“内部”与“外部”的双重角色。[31]作为外部角色,理事会与政府、基金会等多元主体发展网络联结关系,募集资源并签署协议。作为内部角色,理事会统筹组织的运营,并在内部治理过程中制定相关制度,监督公益财产的运作。由此,“资金委托方—理事会—社会组织”之间形成了多层问责机制。公益财产委托方依据法律赋予的权力对理事会、社会组织进行问责。理事会一方面接受来自财产委托方的问责,另一方面又依托职权对组织进行问责。社会组织是公益财产的受托使用方,需要承担信息公开的义务,接受财产委托方与理事会的问责。

第三,社会组织的资金来源中,政府资金所占的比例越大,对信息公开的促进越强。社会组织一方面依靠外部资金来确保生存,另一方面又受制于资金支持所带来的规范化经营压力。政府是社会组织资金的重要来源,当社会组织确信自身所获得的政府补贴、社会捐赠与规范经营息息相关时,就将做出努力来确保运作的合法性,例如通过信息公开来遵守作为公益财产受托人的义务。而对于企业、基金会、个人等非政府委托者,国外的一项研究表明,公众还不习惯查看社会组织的财务报表。[4]此外,社会组织披露的报表通常是大型数据集,不利于公众理解。可以看出,政府仍然是公益市场中的“强势委托人”,社会捐赠者则是相对而言的“弱势委托人”。由于公益产权没有明确的“所有者”,社会组织在对其进行规划和使用时,需要依靠大量、分散的利益相关者来进行监督。在这种情况下,如何调动更多利益相关者参与监督的积极性,也成为下一步值得探索的问题。

基于以上研究结果,本研究认为,在健全社会组织信息公开机制的过程中,政府相关部门有必要继续强化对社会组织的监督和问责,同时应加强与理事会等组织领导者、决策者之间的对话,例如落实理事会对组织财务运营的监督责任,要求提交资金使用情况报告,建立定期审核制度,确保信息披露内容的真实、公允,对违反信息公开义务的社会组织进行劝解、责任追究。此外,还有必要提升 “弱势委托人”对社会组织的监督意识,鼓励大众依法参与社会组织监督,发挥自媒体和互联网对社会组织的监督与促进作用。

现有文献讨论了一系列关于社会组织信息公开的必要性和建议,而本研究通过实证分析发现了公益财产与信息公开之间的多层问责机制,以及作为“强势委托人”的政府对促进信息公开的正面影响。因此本研究增加了关于社会组织信息公开化文献的厚度,同时为公益财产问责机制的完善提供了一定启示。当然,受制于数据、篇幅等因素,一些更细致的要素并未在本研究中体现,例如社会组织信息公开的质量、稳定性、途径等并未得到呈现。此外,公益财产、理事会治理、内部制度建设对于信息公开的影响可能会因组织身处的地域、领域不同而存在差别。这些问题将在后续研究中深入探讨。

| [1] |

王名, 贾西津. 试论基金会的产权与治理结构[J]. 公共管理评论, 2004(1): 115-125. |

| [2] |

全国科学技术名词审定委员会. 管理科学技术名词[M]. 北京: 科学出版社, 2016: 742-765.

|

| [3] |

孟志强, 彭建梅, 刘佑平. 2011年度中国慈善捐助报告[M]. 北京: 中国社会出版社, 2012: 45.

|

| [4] |

PENG S, KIM M, DEAT F. The effects of nonprofit reputation on charitable giving: a survey experiment[J]. International journal of voluntary and nonprofit organizations, 2019, 30(5): 811-827. |

| [5] |

中华人民共和国慈善法[EB/OL]. [2016-03-21]. http://www.npc.gov.cn/npc/c29334/201603/26ffa0ac610d4e3c93f7a6d3413eb3bf.shtml.

|

| [6] |

邵贞棋, 赵西卜. 社会组织信息披露的框架体系研究[J]. 中国行政管理, 2020(9): 91-96. |

| [7] |

SAXTON G D, ZHUANG J. A game-theoretic model of disclosure-donation interactions in the market for charitable contributions[J]. Journal of applied communication research, 2013, 41(1): 40-63. DOI:10.1080/00909882.2012.744076 |

| [8] |

程博. 官方微博与非营利组织信息披露质量: 自媒体真的有治理效应吗?[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2019(7): 52-67. |

| [9] |

颜梦洁, 李青. 政治关联与非营利组织透明度: 自媒体监督的调节效应[J]. 公共管理与政策评论, 2021(2): 129-141. |

| [10] |

BEHN R D . Rethinking democratic accountability[M]. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2001: 255-270.

|

| [11] |

SAXTON G D, GUO C. Accountability online: understanding the web-based accountability practices of nonprofit organizations[J]. Nonprofit and voluntary sector quarterly, 2011, 40(2): 270-295. DOI:10.1177/0899764009341086 |

| [12] |

范锰杰. 我国个人公益捐赠所得税政策解析[J]. 财会月刊, 2020(23): 151-155. DOI:10.3969/j.issn.1003-420X.2001.01.029 |

| [13] |

BEHN B K, DEVRIES D, LIN J. Voluntary disclosure in nonprofit organizations: an exploratory study[J]. Advances in accounting incorporating advances in international accounting, 2010, 26(1): 6-12. |

| [14] |

王名, 刘求实. 中国非政府组织发展的制度分析[J]. 中国非营利评论, 2007(1): 92-145. |

| [15] |

颜克高, 陈晓春. 非营利组织信息披露机制的理论构建[J]. 华东经济管理, 2010(12): 122-125. |

| [16] |

SAXTON G D, KUO J S, HO Y C. The determinants of voluntary financial disclosure by nonprofit organizations[J]. Nonprofit and voluntary sector quarterly, 2012, 41(6): 1051-1071. DOI:10.1093/wber/lhp001 |

| [17] |

刘丽珑, 李建发. 非营利组织信息透明度改进研究——基于全国性基金会的经验证据[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2015(6): 91-101. |

| [18] |

ERHARDT N L, WERBEL J D, SHRADER C B. Board of director diversity and firm financial performance[J]. Corporate governance an international review, 2003, 11(2): 102-111. DOI:10.1111/1467-8683.00011 |

| [19] |

罗斯 L 瓦茨, 杰罗尔德 L 齐默尔曼, 等. 实证会计理论[M]. 陈少华, 等, 译. 大连: 东北财经大学出版社, 2006: 35-38.

|

| [20] |

KRISHNAN R, YETMAN M H, YETMAN R J. Expense misreporting in nonprofit organizations[J]. Accounting review, 2006, 81(2): 399-420. DOI:10.2308/accr.2006.81.2.399 |

| [21] |

丁惠平. 市场化、全球化与网络化——当代中国社会组织变迁的影响机制及内在逻辑[J]. 吉林大学社会科学学报, 2017(6): 183-191, 208. |

| [22] |

GILL M, FLYNN R J, REISSING E. The governance self-assessment checklist: an instrument for assessing board effectiveness[J]. Nonprofit management and leadership, 2005, 15(3): 271-294. DOI:10.1002/nml.69 |

| [23] |

王菲. 我国非营利组织“公益产权”研究[J]. 山东行政学院学报, 2012(4): 40-42. |

| [24] |

丁惠平. 限制、准入与共治: 中国社会组织治理的演变历程与未来走向[J]. 学习与探索, 2022(10): 30-38, 190. |

| [25] |

VERBRUGGEN S, CHRISTIAENS J, MILIS K. Can resource dependence and coercive isomorphism explain nonprofit organizations’ compliance with reporting standards?[J]. Nonprofit and voluntary sector quarterly, 2011, 40(1): 5-32. DOI:10.1177/0899764009355061 |

| [26] |

TINKELMAN D. Differences in sensitivity of financial statement users to joint cost allocations: the case of nonprofit organizations[J]. Journal of accounting, auditing & finance, 1998, 13(4): 377-393. |

| [27] |

刘畅, 袁易卿, 孙中伟, 等. 中国社会工作动态调查(CSWLS2019): 设计、实施与样本描述[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2020(1): 1-32. |

| [28] |

BROWN W A. Board development practices and competent board members: implications for performance[J]. Nonprofit management and leadership, 2007, 17(3): 301-317. DOI:10.1002/nml.151 |

| [29] |

GORDON T, FISCHER M, MALONE D, et al. A comparative empirical examination of extent of disclosure by private and public colleges and universities in the United States[J]. Journal of accounting and public policy, 2003, 21(3): 235-275. |

| [30] |

HAYES A F. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: a regression-based approach[M]. New York: Guilford Press, 2013: 335-337.

|

| [31] |

郭景萍. 社会工作机构的运作与管理[M]. 北京: 北京大学出版社, 2015: 148-149.

|

| [32] |

北京师范大学中国慈善事业研究中心. 2001—2011中国慈善发展指数报告[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2012: 17.

|

| [33] |

汪华. 新自由主义全球化、弹性积累与福利国家体制适应性困境[J]. 安徽师范大学学报(人文社会科学版), 2020(4): 40-47. |

| [34] |

来庆立. 终结还是异变——新自由主义现状与前景辨析[J]. 当代世界与社会主义, 2022(1): 97-105. |

| [35] |

BLYTH E. The professionalization of social work in England[J]. China journal of social work, 2009, 2(2): 131-141. DOI:10.1080/17525090902992354 |

2023, Vol. 23

2023, Vol. 23