随着我国经济的发展和社会老龄化问题的加剧,人民对医疗健康服务的需求日益增加,医务社会工作在实现“全人”和“全程”的健康目标(健康的多维度和人群全覆盖)上起着至关重要的作用。特别是在实施“健康中国2030”行动纲领的背景下,医务社会工作得到了学术界和社会的广泛关注。医务社会工作者是否能够得到系统的教育和培训决定了我国医务社会工作是否可以实现高效和快速的发展。[1]然而,我国医务社会工作起步较晚,还未形成系统的专业教育模式和培养大纲。

一、文献综述国外医务社会工作专业教育模式研究比较成熟和系统,对医务社会工作的课程设置、实习模式和内容以及评估策略等方面已有广泛的研究和总结。[2-3]我国相关研究以介绍国外的某一个(某一些)教育模式或者笼统地归纳我国现有的教育模式为主,缺乏对医务社会工作专业教育模式和培养大纲的具体内容与方式的研究和反思。截至2022年11月,仅有一篇相关综述是关于中国医务社会工作的实习教育。[4]虽然这篇文章探讨了我国医务社会工作实习的基本模式和形式,但是没有深入和具体地归纳其教育模式与培养大纲的核心思想和内容。

我国社会工作学科以“教育先行”的模式发展,医务社会工作起步较晚,这一特征更加明显,专业教育在积极推动专业化的同时也可能因为与实践的结合度不高而导致行业下行。我国社会工作“教育先行”模式在现阶段最大的问题是教学与实践脱节。[5-6]在明显缺乏医务社会工作实践经验的背景下,如何在教学和培养设计时融入实践性成为最关键的执行难点之一。除了在课程大纲上体现实践性之外,实习教育也是融合实践性的必要培养环节之一。另外,医务社会工作的跨学科属性极强[7],往往需要与医学等学科共同构建和执行课程及实习培养方案。如何在教学和实习培养上实现跨学科合作也是医务社会工作专业教育发展的核心问题之一。

综上所述,现阶段我国医务社会工作专业教育主要面临两个困境:(1)理论与实践脱节;(2)与医学的跨学科合作不够全面。因此,本文拟收集国内外已有的医务社会工作专业教育模式和培养方案文本及相关中英文研究文献,并在对文献数据进行范围综述分析的基础上结合中国本土的实际情况,归纳总结兼具实践性和跨学科属性的医务社会工作培养大纲,旨在为我国医务社会工作专业教育的发展提供综合性的经验证据与启示。

二、研究方法(一) 研究步骤

本文遵循Arksey H 和 O’Malley L定义的范围综述四大步骤来展开研究,即确定研究问题、文献检索策略、确定文献纳入标准以及分析与整合研究结果。[8] 因为相关研究大多都是非实证的反思性文章,而本文的研究问题聚焦于构建培养方案的核心内容与培养框架,所以本文省略了范围综述中“提取和绘制数据”这一步骤,不过分拘泥于对纳入文章的质量评估过程。

1. 确定研究问题

本文的主要研究问题有两个。(1)我国医务社会工作专业教育的现状如何?(2)医务社会工作的培养内容和方式的实践性与跨学科性如何得到体现?

2. 检索策略

(1)2022年7月至11月,笔者通过计算机检索英文数据库 Web of Science、PubMed、Embase、MEDLINE、Cochrane Library 和 Grew Literature in the Health Sciences,中文数据库中国知网(CNKI)和万方数据知识服务平台,建库以来至2022年11月6 日收录的关于医务社会工作专业教育和培训的文献。英文数据库的主要检索词为“health or medical social work”与“education or training or placement”(以及其他近义词),中文数据库的主要检索词为“医务社会工作+教育/教学/培养/培训”(以及其他近义词)。

(2)2022年7月至11月,笔者在百度、Google和Microsoft Bing索引平台上收集国内外已有的医务社会工作专业教育培养方案文本。

3. 文献纳入和排除标准

根据与研究问题的相关性选择纳入文献:(1)通过阅读题目和摘要筛选出相关文献;(2)通过阅读全文筛选出相关文献。

纳入标准包括:(1)研究目的是评估或培养医务社会工作者的能力;(2)研究对象是医务社会工作的教育体系、培养内容和方式;(3)研究类型为反思类或质性研究。

排除标准包括:(1)非中文、英文文献;(2)会议论文、报纸等非学术文献;(3)无法获取全文或数据不全的文献;(4)未包含医务社会工作专业教育反思、培养相关元素的文献;(5)重复发表的文献。

4. 分析与总结结果

笔者通过反复阅读来了解文献和教育(培训)大纲,整合并归纳出国内外医务社会工作专业教育的特征、核心教学目的以及教学内容与形式。并在已有研究和大纲的基础上,反思如何构建融合实践性和跨学科属性的医务社会工作专业教育培养大纲,以及该教育模式的发展方向。

(二) 原始数据收集

1. 文献检索和筛选过程

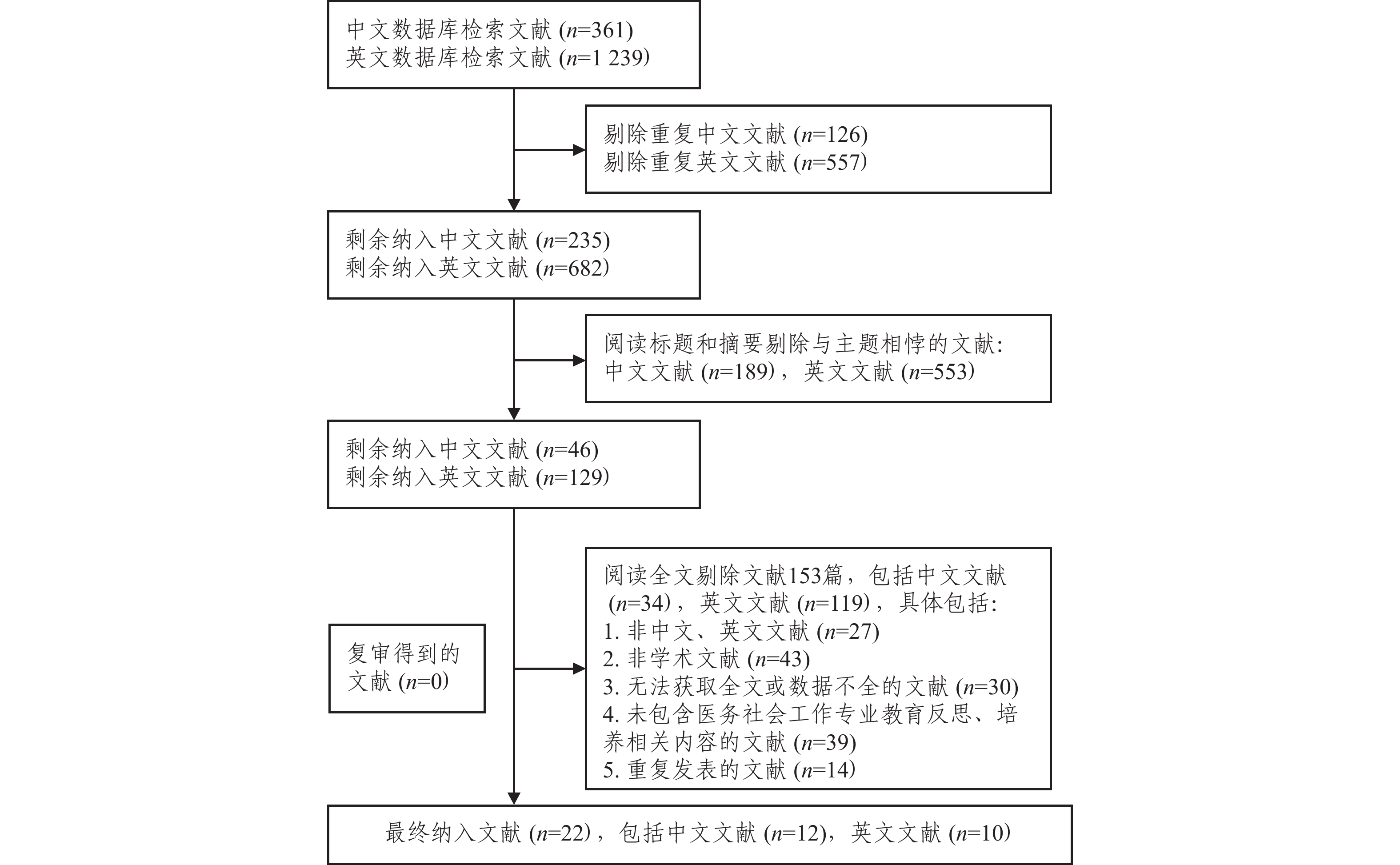

初步检索到与本研究相关的中文文献361篇,英文文献1 239篇;剔除重复文献后,获得中文文献235篇,英文文献682篇;通过阅读标题和摘要筛选出与本文研究相符合的中文文献46篇,英文文献129篇;通过阅读全文剔除不符合纳入标准的文献后,最终共有22篇纳入本研究,其中,中文文献12篇,英文文献10篇。具体筛选过程如图1所示。

|

图 1 纳入文献筛选过程 |

2. 教育培养方案文本检索和筛选过程

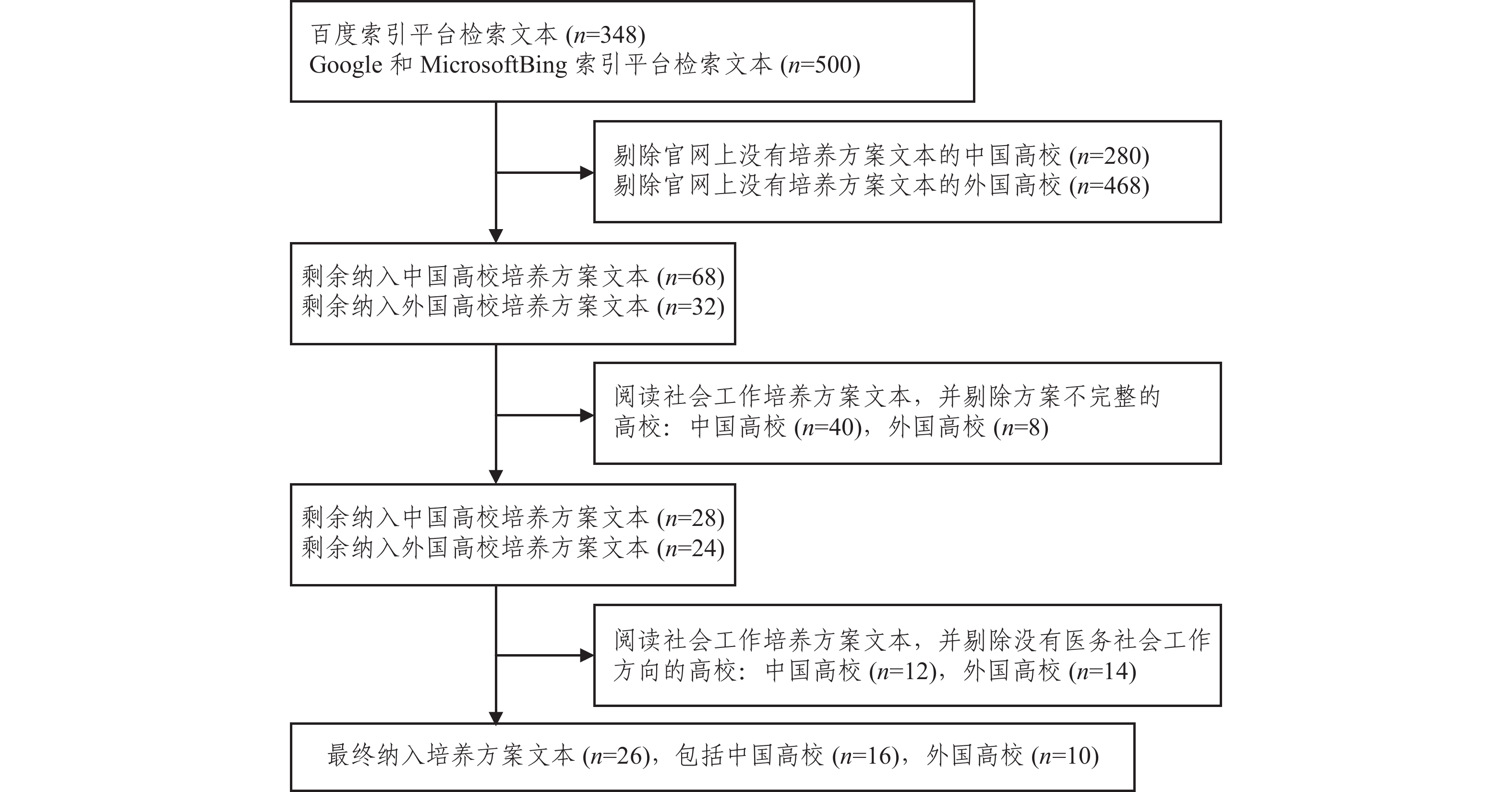

通过对百度索引平台检索,初步检索到与本研究相关的教育培养方案文本348篇,通过对Google和Microsoft Bing索引平台检索,初步检索到与本研究相关的教育培养方案文本500篇;剔除重复的培养方案后,获得中国高校培养方案文本68篇,外国高校培养方案文本32篇;通过略读剔除不完整的方案,筛选出中国高校培养方案文本28篇,外国高校培养方案文本24篇;通过仔细阅读剔除无医务社会工作方向的方案后,最终有26 篇与医务社会工作相关的培养方案文本被纳入本研究,其中,中国高校培养方案文本16篇,外国高校培养方案文本10篇。具体筛选过程如图2所示。

|

图 2 教育培养方案文本筛选过程 |

(一) 纳入文献和文本数据筛选结果

1. 纳入文献的基本情况

如表1所示,在 12篇中文文献中,有8篇文献采用反思类实证研究范式,有3篇文献采用定性类研究范式,有1篇文献采用综述类研究范式。其中大部分文献阐述了我国医务社会工作专业教育的发展现状和面临的困境,有5篇文献通过对比得到了关于我国医务社会工作专业教育的启示,有4篇文献提出了我国社会工作教育的模式或教学方法。如表2所示,在10篇英文文献中,有6篇文献采用反思类实证研究范式,有4篇文献采用定性类研究范式,大部分文献阐述或者部分阐述了社会工作教育的计划和课程。

| 表 1 纳入研究的中文文献的基本特征 |

| 表 2 纳入研究的外文文献的基本特征 |

2. 纳入教育培养方案的基本情况

在我国选取16所高校的社会工作专业教育培养方案,在国外选取10所高校的社会工作专业教育培养方案,涵盖了高校名称、制定年份、课程设置、实习内容、其他内容,由于具体内容未能取得部分高校的知情同意,所以不能在本文中展示。

(二) 我国医务社会工作专业教育的特征

1. 教育体系不健全

医务社会工作日渐呈现出欣欣向荣的发展态势,但是教育模式和课程体系仍然不健全。现有的课程大纲中大多只含有“医务社会工作”“精神健康社会工作”“老年社会工作”这三门课程之一或者之二,缺乏其他医务社会工作需要的基础课程,例如相关的医学知识、临终关怀社会工作等专业领域的课程。此外,部分高校推崇“大社工”的教育模式,在各个方向上都设置了一定的课程,但是学生在各个方向上都不精通。从图3和图4关于国内外高校医务社会工作课程设置的云词图中可以看出,与我国高校的课程设置相比,国外高校医务社会工作的课程多样,体系性和实践性强,跨学科属性明显。

|

图 3 我国高校医务社会工作课程设置云词图 |

|

图 4 国外高校医务社会工作课程设置云词图 |

2. 教育与实践脱节

“教育先行”的发展模式致使医务社会工作在一定程度上脱离了本土的医疗和医学人文环境土壤。医务社会工作的基础知识教育大多照本宣科,少有与医学界和实务界的紧密合作。医务社会工作实务的发展也不够全面和专业,在实习的场域内,学生大多执行项目申请与结项方面的行政工作,很少有针对核心实务技能方面的系统训练,[13]也缺乏经验丰富的督导给学生指导专业知识和提供情感支持。

3. 跨学科合作亟待发展

虽然北京、上海、广东、湖北、四川等地的医务社会工作发展如火如荼,医学界、教育界和实务界的合作呈现积极的发展趋势,但是多学科融合和跨学科合作仍然处于初级阶段。医护人员对社会工作的认识和认同还是比较缺乏,社会工作与医学的合作还存在未打破学科壁垒、权限模糊和目标冲突等问题。[19]

4. 师资力量较薄弱

师资力量较薄弱体现在三个方面。一是持有社会工作资格证的教师比例较低。二是某些学校的全职教师中,持有社会工作相关学科学位的比例也较低。三是具有跨医学、护理学等学科背景的全职教师较少。缺乏符合条件的医务社会工作师资和督导是现阶段医务社会工作专业教育面临的最突出困境。[10]

5. 质量评估未规范

截至2022年底,全国还没有建立统一明确的医务社会工作专业教育质量评估体系。相关文献几乎没有这方面的研究。国务院学位委员会和教育部于2021年12月6日印发了《交叉学科设置与管理办法(试行)》,其中新设置的“交叉学科”成为我国第14个学科门类,这为医务社会工作成立交叉学科打造了坚实的政策基础。[30]希望在不久的将来能够通过建设“医务社会工作”交叉学科专业教育,构建相应的医务社会工作专业教育质量评估体系。

(三) 医务社会工作专业教育培养大纲

不论是我国还是国外,专门的医务社会工作专业教育培养大纲的资料和研究都比较少。而已有的大纲基本是建立在一般性社会工作培养大纲的基础上,主要包括四个方向:理论导向的大纲、实践导向的大纲、实习导向教育(以本科和MSW为主)和科研导向教育。[21,28]本文整合的医务社会工作专业教育培养大纲包含两个主题:高校场域内的基础课程教育和医疗场域中的跨学科实习教育。

1. 高校场域内的基础课程教育

医务社会工作专业教育的核心内容是基础教育,包括理论导向和实践导向的课程系列。本文基于既有研究归纳了医务社会工作实习学生应掌握的初级、中级与高级临床技能核心内容。

第一,初级临床技能核心内容(通才板块):个案工作关系七大伦理原则,即个别化原则、接纳原则、承认原则、理解关怀原则、非评判原则、案主参与及自决原则和保密性原则;疾病的心理社会类型和健康的社会决定因素分析;个案管理方法;出院与转诊;医疗救助与资源链接;心理健康咨询技能(悲伤与失落、抑郁和焦虑等);人际关系的处理。

第二,中级临床技能核心内容(专才板块):初级领导技能;初级督导能力;失智性疾病护理;安宁疗护;精神病护理;出院护理管理;儿科护理;康复类护理。

第三,高级临床技能核心内容:循证研究能力,即如何寻找科学的证据来指导医务社会工作干预,如何在干预的实施中弥合研究结果和实践的距离,以及如何使用科学方法来完成项目目标等;领导力建设,即领导力理论、领导力风格、如何面对危机和批评、如何给予建议和接受反馈、自我领导力、应用质量改进概念以及领导团队建设;督导能力建设,即临床督导、提供建设性反馈或进行绩效评估、临床案例开发、指导报告撰写以及关于伦理的指导性讨论等。

初级临床技能核心内容可以在低年级医务社会工作学生的课程设置上得到体现,而中级和高级临床技能核心内容可以在高年级医务社会工作学生的课程设置上得到体现。在师资的配置上,本文基于既有研究总结了最符合实践和跨学科属性的基础教育模式:高校教师负责理论与实践课程,医院教师负责相关医学知识(以医务社会工作项目最相关的病症知识与治疗方法为中心),社会工作机构教师分享实务经验与技巧。

2. 医疗场域中的跨学科实习教育

医务社会工作项目有医院主导和社会工作机构主导两种模式,我国高校一般与医院或者社会工作机构签订实习协议。现有医务社会工作项目主要采用第二种模式,即由社会工作机构主导并与医院相关科室合作完成实习教育。

本文提出“高校(理论督导)+ 医院(项目督导)+ 社会工作机构(实践督导)三方共建培养模式”,三方以医务社会工作实地项目为基础来共同完成在医疗场域内的实习教育。在实习教育中,高校教师主要担任情感支持性与教育性督导角色,医院教师担任行政性与教育性督导角色,社会工作机构教师担任行政性、教育性和情感支持性督导角色。在实习培养大纲的内容上,通过对相关文献和培养大纲的整合,归纳出医务社会工作核心能力的通用能力集群和专用能力集群,以及实习培养成效的评估方法。[24,26,27]

第一,通用能力集群。(1)病史记录撰写,即回顾临床病史并记录观察结果,并在与患者和家属接触和面谈之后按时间顺序记录与疾病相关的信息。(2)心理社会评估,即运用专业知识进行合理的心理社会评估来判断心理社会状况和风险。(3)临床干预,即选择最佳干预策略、执行临床干预计划、跟进案例以及在干预当中链接适当的资源。(4)评估治疗结果,即对需求进行批判性分析、选择结局测量指标、识别预后指标以及管理病人的恢复结果。(5)政策促进能力,即具备社会工作、社会政策和医院政策、管理研究证据和政策促进方面的知识和能力。(6)沟通能力,即与患者和家属沟通的能力以及与患者、家属和其他利益相关者建立融洽关系的能力,并具有自我反思能力。(7)医学专业知识,即各种与医务社会工作最相关的疾病知识、治疗方法、急救知识、护理知识和就医程序等。(8)建立工作关系的能力,即展现出与不同人群合作的技能。(9)领导力,即展现出临床治理能力和推动系统改良的领导者能力。(10)管理能力,执行优先事项,充分利用资源,表现出项目管理能力和战略规划能力。(11)督导和发展性能力,提供有效的监督和指导,在教学框架内参与教育规划、发展和评估工作,将实践与教学联系起来,对教育政策作出贡献。(12)研究与评估,在专业实践中表现出核心评估技能,撰写和评估研究计划,将研究证据应用于实践的循证理念和执行能力,督导他人的研究,建立研究伙伴关系。

第二,专用能力集群。医务社会工作者在医院或者社区的场域内,经常服务的案主主要包括以下病症患者及其家属:临终患者、慢性病患者、儿科类疾病患者、精神疾病患者、失智类患者、创伤类患者及其家属等。很多疾病社会属性较强(比如糖尿病、肥胖症等慢性病),病情常常与患者的社会经济地位、教育背景、健康行为等因素相关,因此其治疗方法也不能仅仅包括药物治疗,更加需要健康意识与行为的改变。[31]精神疾病和失智类疾病也很难由药物完全治愈,需要医生、家属、社区乃至整个社会的关爱和干预,才能使患者得到良好的恢复。[32]临终患者难以在生命时间的预后上取得突破性的进展,更需要的是一个有尊严和有温度的死亡。[33]儿科类疾病患者由于生命阶段的特殊性,他们的需求不只是对疾病的治愈,还有在恢复阶段对教育、学习以及娱乐等的需求。[34]创伤类患者除了对伤口的治疗,还急需恢复因为创伤而丧失的工作与社会功能,这些很难由医护人员独立解决。[35]因此,医务社会工作者对这些患者及其家属的干预和介入显得十分重要。

第三,实习培养成效的评估方法。在实习教育的最终阶段需要对学生的实习表现进行评估。以成都某高校A为例,学生需要完成以下文件的记录:一份实习日志(每天如实记录工作内容和即时的想法和感受)、一份机构导引、一份社区导引、一个社工人物生命故事访谈、一个小组活动观察、一个社区活动观察、一份实习总结报告、一份实习契约(学习的计划书)、一份个案工作报告、一份小组工作报告、一个社区活动报告、一份社会工作服务案例总结。对实习学生的评估除了在实习结束时对这些作业的完成度打分,高校A还会邀请社会工作组织的机构督导来校与学校督导一起评估学生对实习期间工作的反思演讲。对专业医务社会工作实习教育来说,这样的评估内容缺乏对学生专业临床技能的考核。在对学生的技能考核上,完全采用论文类日志、PPT演示作为考核方式可能不是很全面,应该在实习的实践场域中使用统一的量表来给学生的实践能力打分。在中英文相关文献中,学生的临床核心技能包括一些必须在实践场域中评估的内容,比如,跨学科医疗团队议程的计划与执行、实施议程中对患者和家属的支持性、确认与关切的技巧、术语与语言和肢体语言的使用、文化包容性(探讨文化对患者和家庭的影响)、注重患者自主性、总结能力、自我反思能力、管理能力等实践性强且容易量化评估标准的内容。[26]

四、讨论与建议(一) 理论与实践融合程度和跨学科合作深度问题的讨论

通过对中英文相关文献和国内外高校教育和培养方案的筛选与分析,本文认为在目前我国医务社会工作专业教育发展刚刚起步的阶段,有两个问题急需解决。

1. 提高理论知识与实践技能的融合程度

在课程设置和实习内容设置上不断加强理论知识和实践技能的结合。在课堂内,采用诸如“场景模拟”的教学方法提前培训学生的实操技能,在医院或者社区里,校内督导和校外督导共同合作制定符合医疗环境中多方需求的核心能力与实践技能的培养大纲,并按照大纲设计具体的实习内容来提升学生的实践能力。本文的范围综述分析结果表明,无论是高校场域内的基础课程教育,还是医疗场域中的跨学科实习教育,医务社会工作培养的核心内容都包括通才教育和专才教育。高校相较于医疗场域虽然比较偏向理论,但是也需要融入实践性的培养内容,以便为学生实习打下坚实的基础。

2. 提升“高校—医院—社会工作机构”三方的跨学科合作深度

通过“高校—医院—社会工作机构”三方在校内共同授课,在实习场域里共同督导的形式,加强教育和培养大纲的跨学科属性。当然,实现三方合作时,还需要解决很多实际的问题,比如如何打破学科壁垒、教研人员与实务人员的沟通以及权力平衡问题、时间与经费成本控制问题、医务人员对医务社会工作的认识程度普遍较低的问题、管理成本问题、三方如何结合的细节问题等。[12]另外,由于医务社会工作的专业性与跨学科较强,国际上在医务社会工作专业教育方面既注重通才培养,也突出专才培养,在对医务社会工作的通用知识与技能的培养上形成系统性的指南并逐步建立专业性较强的专业领域大纲(如失智性疾病、安宁疗护、病理性精神疾病等方向),这是我国在构建自己的培养大纲上可以借鉴的地方。我国已有的医务社会工作教育一般只有“医务社会工作”“老年社会工作”“精神健康社会工作”等医务社会工作入门的介绍性专业课程,普遍缺乏相关医学基础知识和专业医务社会工作的课程设置。目前即使是有医务社工专业方向的学校,大多就是在普通的社会工作专业设置中添加了几门医学概要性的选修课程,而且基本都在大学一年级完成。学生在大三、大四实习时,大一所学到的医学常识所剩无几。他们与其他方向社会工作实习生的能力无明显差别。因此,我国现有的医务社会工作课程与实习教育中应该考虑融入通才(低年级)和专才(高年级)的医务社会工作课程,尤其需要注重医学类课程设置的实用性。

第一,通才部分需要具备通用的医疗知识与技能。(1)医学知识与技能,包括基本医学急救技能(心肺复苏术、海姆里克急救法等)和基本护理知识与技能(常用器械、仪器和设备的知识)。(2)医疗救助与医疗程序辅助,包括医疗救助(有效链接各种政府与非政府资源的知识与技能)和医疗程序辅助(出入医院的手续、转诊手续以及转运、链接社区康复等信息服务)。(3)心理治疗技能,包括心理抚慰(心理咨询、认知行为疗法、正念、动机式访谈法、团队治疗等)、社会融合促进和医患关系协调等技能和知识。

第二,专才部分需要具备特殊的医疗知识与技能。比如,康复社会工作(康复技能、辅佐康复科医护人员的治疗)、安宁疗护社会工作(预先医疗计划、哀伤干预、遗嘱法律链接、化疗辅助等)、精神病社会工作(药物治疗以及副作用的知识、心理疗法、家庭干预与社区整合等)、失智类疾病社会工作(记忆复苏与维持疗法、家庭疗法等)、慢性病社会工作 (常见慢病知识与治疗方法、健康行为促进等)以及儿科疾病社会工作 (儿科常见疾病知识与治疗方法、游戏疗法、艺术疗法等)。这些内容除了包含跨学科性的各种知识与技能外,也具有极强的可操作性的实践属性。

(二) 医务社会工作专业教育培养大纲的设置建议

在整合前文高校场域内的基础课程和医疗场域中的跨学科实习教育培养大纲后,本文构建了兼具实践性和跨学科性的医务社会工作专业教育培养大纲的基本框架。该培养大纲包含高校课程与实习培养两个培养场域,主要分为三个板块:一是通才板块——初级医务社会工作培养,二是专才板块——中级医务社会工作培养,三是督导板块——高级医务社会工作培养。

1. 通才板块——初级医务社会工作培养的设置建议

(1)第一阶段是基础医学知识的培养,设置的培养内容主要是医务社会工作者为了帮助患者和家属而必须具备的基础医学知识模块(见表3)。

| 表 3 通才板块第一阶段培养内容 |

(2)第二阶段是医务社会工作技能的培养,设置的培养内容包括基础理论、研究能力和实务技能三个课程模块(见表4)。基础理论模块旨在帮助学员了解掌握医务社会工作发展历史、基础理论以及发展趋势。研究能力模块旨在帮助学员学习医务社会工作的研究方法以及发表科研成果的技巧。实务技能模块旨在帮助学员学习医务社会工作的实务手法和技能。

| 表 4 通才板块第二阶段培养内容 |

2. 专才板块——中级医务社会工作培养的设置建议

(1)第一阶段是基础医学知识的培养,设置的培养内容主要是医务社会工作者为了帮助患者及其家属而必须具备的基础医学知识(见表5)。

| 表 5 专才板块第一阶段培养模块内容 |

(2)第二阶段是医务社会工作专业领域知识与技能的培养,设置的培养内容包括专业领域知识与实务能力、领导力与督导技能两个课程模块(见表6)。

| 表 6 专才板块第二阶段培养模块内容 |

3. 督导板块——高级医务社会工作培养的设置建议

该板块设置的培养内容包括证据为本的研究能力、领导力与督导技能三个课程模块(见表7)。

| 表 7 督导板块培养内容 |

本文认为通过跨学科合作与实践属性强的专业教育(甚至包括职业性培训),可以弥补现阶段医务社会工作者数量的不足,能够在短时间内提升医务社会工作师资力量。希望通过高校、医院和社会工作机构三方合作,构建出医务社会工作专业教育体系。关于培养课程设置的建议兼顾了从我国医疗文化、本土实践经验和价值理念的本土环境出发的课程设计,比如中医知识和就医流程等内容。在建设医务社会工作培养体系的初期就嵌入与本土文化和医疗体系相关的知识,有助于构建和完善具有中国特色的本土医务社会工作专业教育与培养体系。另外,我国有关医务社会工作专业教育和培养的统一标准和质量评价体系的文献和实践经验几乎空白,我们可能需要“在做中建”,边试验边构建一套科学可行的质量评价标准。

| [1] |

马凤芝, 范斌, 张一奇. 携手奋进为实现我国医务社会工作高质量发展不懈努力——中国社会工作教育协会医务社会工作专业委员会2021年年会综述[J]. 社会福利(理论版), 2021(11): 59-61. |

| [2] |

BEDDOE L. Health social work: professional identity and knowledge[J]. Qualitative social work, 2013, 12(1): 24-40. DOI:10.1177/1473325011415455 |

| [3] |

GRANT D M, TOH J S. Medical social work positions: BSW or MSW? Social work in health care, 2017, 56(4): 215-226.

|

| [4] |

武艳琼. 高校医务社会工作实习存在的问题及对策研究 ——以X大学医务社会工作实习为例[D]. 西安: 西北大学, 2017: 1-15.

|

| [5] |

陈文华, 钟耀林, 郑广怀. 社会工作教育在社会工作专业化发展中的作用——基于一个整合的概念框架[J]. 社会工作, 2020(4): 61-76,111. |

| [6] |

张和清, 徐菲. 新文科建设背景下中国社会工作教育反思[J]. 社会工作与管理, 2022(6): 14-20. |

| [7] |

李华俊, 彭诗琪. 我国医务社会工作本土化研究发展综述(2012—2018年)[J]. 青年与社会, 2019(3): 179-180. |

| [8] |

ARKSEY H, O’MALLEY L. Scoping studies: towards a methodological framework[J]. International journal of social research methodology, 2005, 8(1): 19-32. DOI:10.1080/1364557032000119616 |

| [9] |

李迎生, 张朝雄, 孙平, 等. 英国社会工作教育发展概况及其启示[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2007(3): 11-17. |

| [10] |

颜翠芳. 从专业到职业: 我国社会工作教育若干问题探讨[J]. 社会工作(下半月)(理论), 2008(7): 19-22. |

| [11] |

刘斌志. 20年来大陆社会工作教育研究综述——基于CNKI的文献分析[J]. 社会工作(下半月)(理论), 2009(1): 9-12. |

| [12] |

方伟明, 曾富生, 鞠国帅. 社会工作专业“一化三维”人才培养模式研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版), 2014(14): 202-204. |

| [13] |

向荣. 创新、共融、整合: 突破当下社会工作教育困境的路径探索[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2017(3): 79-89. |

| [14] |

袁琳. 客观结构化临床考试对社会工作教育的启示[J]. 高教发展与评估, 2017(5): 82-90,117. |

| [15] |

刘枭, 贺彩霞. 本土化的医务社会工作人才培养模式探索[J]. 中国社会工作, 2018(34): 20-27. |

| [16] |

齐建, 王志中, 王素明. 对我国医务社会工作教育的本土化思考[J]. 山西高等学校社会科学学报, 2018(6): 39-41,54. |

| [17] |

任敏, 吴世友. “穿梭式行动研究”模式在社会工作教育中的探索——依托“家庭社会工作”课堂进行的实践[J]. 中国社会工作研究, 2018(1): 124-154,177-178. |

| [18] |

何欣, 王芳, 吕玉文, 等. 美国公共卫生社会工作专业教育与课程体系: 能力为本的分析框架[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2020(5): 50-63. |

| [19] |

刘静. 医务社会工作人才培养的现状分析与对策研究[J]. 经济师, 2021(8): 264-265. |

| [20] |

SIMPSON G A, WILLIAMS J C, SEGALL A B. Social work education and clinical learning[J]. Clinical social work journal, 2007, 35(1): 3-14. DOI:10.1007/s10615-006-0046-4 |

| [21] |

FONG R. Framing education for a science of social work[J]. Research on social work practice, 2012, 22(5): 529-536. DOI:10.1177/1049731512452977 |

| [22] |

PECUKONIS E, DOYLE O, ACQUAVITA S, et al. Interprofessional leadership training in MCH social work[J]. Social work in health care, 2013, 52(7): 625-641. DOI:10.1080/00981389.2013.792913 |

| [23] |

YONG L M O, LIM E L P, KHOO O R L, et al. Implementing competency-based medical social work education and training in an academic medicine center in Singapore[J]. Human service organizations management, leadership & governance, 2014, 38(5): 459-470. |

| [24] |

CRAIG S L, MCINROY L B, BOGO M, et al. Enhancing competence in health social work education through simulation-based learning: strategies from a case study of a family session[J]. Journal of social work education, 2017, 53(1): S47-S58. |

| [25] |

YAMADA A M, WENZEL S L, DEBONIS J A, et al. Experiences of collaborative behavioral health-care professionals: implications for social work education and training[J]. Journal of social work education, 2019, 55(3): 519-536. DOI:10.1080/10437797.2019.1593900 |

| [26] |

CRAIG S L, MCINROY L B, GOULDEN A, et al. The health social work competency rating scale: development of a tool for education and practice[J]. Social work education, 2020, 40(7): 928-941. |

| [27] |

THIEL M, MATTISON D, GOUDIE E, et al. Social work training in palliative care: addressing the gap[J]. American journal of hospice and palliative medicine, 2021, 38(8): 893-898. DOI:10.1177/1049909120960709 |

| [28] |

IOAKIMIDIS V, SOOKRAJ D. Global standards for social work education and training[J]. International social work, 2021, 64(2): 161-174. DOI:10.1177/0020872821989799 |

| [29] |

SOLLARS E D, XENAKIS N. Simulation-based continuing education in health care social work: a case study of clinical training innovation[J]. Clinical social work journal, 2021, 49(2): 162-171. DOI:10.1007/s10615-021-00806-y |

| [30] |

国务院学位委员会, 教育部. 关于设置“交叉学科”门类、“集成电路科学与工程”和“国家安全学”一级学科的通知[EB/OL]. (2021-01-14). http://www.gov.cn/xinwen/ 2021-01/14/content_5579799.htm.

|

| [31] |

BRYSON S A, BOSMA H. Health social work in Canada: five trends worth noting[J]. Social work in health care, 2018, 57(8): 1-26. DOI:10.1080/00981389.2018.1474161 |

| [32] |

HARROP C, ELLETT L, BRAND R, et al. Friends interventions in psychosis: a narrative review and call to action[J]. Early intervention in psychiatry, 2015, 9(4): 269-278. DOI:10.1111/eip.12172 |

| [33] |

何龙韬, 吴汉. 应对社会工作伦理困境的反思能力教学和培养模式[J]. 社会工作与管理, 2022(4): 20-30. |

| [34] |

ROSS A, ARNOLD J, GORMLEY A, et al. Care coordination in pediatric health care settings: the critical role of social work[J]. Social work in health care, 2019, 58(1): 1-13. DOI:10.1080/00981389.2018.1514352 |

| [35] |

LEVENSON J. Trauma-informed social work practice[J]. 2017, 62(2): 105-113.

|

2023, Vol. 23

2023, Vol. 23