基金课题

- 国家社会科学基金一般项目“我国失独老人社会政策重建研究”(2020BSH008);安徽省高校哲学社会科学重点项目“乡村振兴进程中社会工作与基层治理的协同研究”(2022AH051546);淮南师范学院科研重点项目“后疫情时代乡村治理现代化研究”(2020XJZD009)。

作者简介

- 程书松(1992— ),男,汉族,讲师,硕士;主要研究方向:社区治理,反贫困社会工作.

通讯作者

- 方曙光(1968— ),男,汉族,教授,博士;主要研究方向:社会政策,老年社会工作;Email:shuguang68@126.com。.

文章历史

- 收稿日期:2022-09-21

自党的十八届三中全会提出推进国家治理体系和治理能力现代化建设以来,理论界和实务界围绕“治理现代化”的主题战略,聚焦各自学科特点进行了大量科学研究和社会实践,积极探索不同层级治理现代化建设的内涵要义和创新发展。基层是国家治理的最末梢和发挥治理效能的重要场域,基层治理业已成为国家治理的重要基石,“统筹推进乡镇(街道)和城乡社区治理,是实现国家治理体系和治理能力现代化的基础工程”。[1] 近年来,在基层治理的专业实践场景中,民政部主导推行的“三区”计划、社会工作教育对口扶贫计划、广东省和湖南省分别打造的“双百计划”“禾计划”等项目成效显著,使得社会工作的社会认知度不断提升,社会工作参与基层治理的价值和功能被不断发掘和认可。基于国家治理发展的时代需求和各层级治理主体的发展目标,2021年4月12日,民政部办公厅印发的《关于加快乡镇(街道)社工站建设的通知》(以下简称《通知》)明确了乡镇(街道)社工站(以下简称“社工站”)建设的进度和高质量、专业化的发展方向。[2]随后,全国各地积极贯彻落实《通知》精神,将社工站建设纳入地方政府的重点工作,督促和支持社工站在社会救助、儿童福利、老年服务、社区治理和社会事务等领域展开广泛而深入的实践。截至2022年6月30日,全国已建成社工站2.1万余个,有5.3万余名社会工作者驻站开展服务,全国社工站覆盖率达56%。[3]由此可见,加快推进社工站建设日益成为基层治理中新的发展命题,探索社工站建设的高质量、专业化发展进路是当前以及未来一段时间内社会服务领域的应为之举。

如何促进基层有效治理是值得研究和关注的命题。多数学者认为,我国基层治理出现了内卷化[4]、悬浮化[5]和碎片化[6]等现象,多元治理主体间关系互动异化[7]、多元化的治理理念之间相互博弈[8]以及治理秩序缺乏韧性[9],产生明显的内生性治理需求差异。社工站作为新时期基层治理转型发展中多元主体的参与平台,在更新基层服务理念、协助基层民政工作、推进基层治理创新以及激发基层治理活力等方面具有专业优势和独特价值。因此,在基层治理现代化目标导向下,社工站不仅要在建设覆盖率和驻站社会工作者数量上实现增长,也需在提升基层治理能力和水平上贡献专业智慧。社工站的建设应如何因应基层治理的时代需求?其建设遵循的基本原则是什么?其建设与实践样态如何?这些是本文研究的核心议题。

二、“资产为本”的理论阐释1993年,John Kretzmann和John L.McKnigh在《社区建设的内在取向:寻找和动员社区资产的一条路径》一书中提出“资产为本”的社区发展模式(Asset-Based Community Development模式),[10]1该模式逐渐在世界各国得到广泛应用。区别于传统的“社区需求或社区缺失”取向,该模式是在优势视角下形成的一种社区发展模式,更加关注社区的资产、能力和优势,倡导建立以当地居民、团体和组织内部及其之间的关系为驱动力的社区发展路径,追求内在的社区可持续发展。[11]社区资产是“资产为本”的社区发展的内在动力[12],然而研究者尚未对社区资产的类型形成完全一致的认识。典型的社区资产分类方法有以公共(物质)、人力及社会资产为代表的三分法[13],以个人、社区组织、地方制度、自然和物质资产为代表的四分法[10]1-11,以物质、人力、社会、金融及政治资产为代表的五分法[14],以人力、社会、文化、自然(环境)、物质、经济及政治资产为代表的七分法[15]等。从社区子资产的基本内涵和特征要素可以发现,无论是哪一种类型划分,其实质都可以用二分法来概括,即社区资产包括显性资产(人、集体经济、自然环境、组织等)和依附于显性资产的隐性资产(能力、技术、文化、关系等)。两者相互融合发展,并且不同形式的社区资产都不是以单一形式存在,而是错综复杂地交织在一起。不同形式的社区资产是促进社区的可持续发展以及满足人们对美好生活向往所必不可少的资源。[16]“资产为本”的社区发展并不排斥外部资源的介入,利用社区外部的投入、资源、活动等来支持社区发展也是“资产为本”社区建设的重要途径。[17]综上所述,本文将依据社工站的功能定位及其参与基层治理现代化的内生性治理需求,并整合相关研究文献,选择基层治理中的政治资产、人力资产、组织资产和社会资产予以阐释(如表1所示)。

| 表 1 社区资产的类型及其内涵 |

“资产为本”的理论视角已经在社会学、政治学、经济学和管理学等学科领域获得了较为广泛的应用,其强大的生命力在于主张把理论和实践结合起来。关于“资产为本”视角下社区建设和发展的具体策略,Pinkett提出了影响广泛的五步法:绘制社区资产地图、建立社区内部人际关系、调动社区资产、展望社区发展和建立外部联系。[18]黄瓴提出“资产为本”的社区发展遵循四步法:从社区组织开始,通过构想、规划、实施与评估,最后又回到社区组织,形成一个闭路循环系统。[16]由此可见,“资产为本”视角下社区建设和发展的具体策略与社会工作实务通用过程有着高度的趋同性,均强调结构化的行动实践过程,遵循“接案—预估—计划—介入—评估—结案”分步骤事件处置的一般性程序逻辑。因此,在“资产为本”视角的理论指导下,本文提出社工站在实体架构建设之后的具体运转和应用过程中,应始终将公众参与贯穿其中,按照“绘制社区资产地图—明确基层治理愿景—动员社区内外资产—实施系列专业活动—督导评估站点建设”的具体程序和策略参与基层治理现代化建设,以期为社工站的运转和应用提供方向性和策略性的指引。

三、社工站参与基层治理现代化建设的时代价值2021年7月,中共中央、国务院联合发布的《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》(以下简称《意见》)明确了新时代基层治理现代化建设的总体要求、主要内容和组织保障[1],为破解基层治理困境、推进基层治理现代化建设提供了方向性和实践性指导,也为社工站的建设、运转和应用提供了强有力的政策支撑和服务遵循。社工站作为新时期基层治理现代化建设进程中的一股重要的新生力量,其发展也是社会工作专业在应对基层治理困境过程中所形成的专业实践成果,社工站参与基层治理现代化建设有着重要的时代价值和现实意义。

(一) 推动坚持“以人民为中心”的发展思想在基层落地、见效

基层是国家治理的最末梢和发挥治理效能的重要场域,其治理能力和水平直接影响国家治理效能的发挥,而治理理念的转型是影响治理能力和水平的关键因素。社会工作者作为社工站建设的主要参与者,其专业理念强调关注人的独特性和优势资源,主张坚持利他主义精神,为有需要的对象提供专业化的社会福利服务,这种思想和实践主张与坚持“以人民为中心”的发展思想具有高度契合性。因此,让社工站参与到基层治理现代化建设进程中来,可以使社会工作专业“以人为本”的价值理念在专业服务递送过程中得到全方位展现。由此影响和带动更多服务主体秉持社会工作专业价值理念开展基层治理服务,突破行政化管理和服务的藩篱,促使社区居民在社工站与基层治理现代化融合建设中得到更多、更大的实惠。

(二) 促进基层治理服务朝着更加精准化、专业化方向发展

在中国,基层治理是由乡镇治理、村级治理与城市街居治理三个部分组成[19],囿于基层治理专业力量的薄弱和治理场景的复杂,基层治理服务多以入户走访、物质帮扶和社区宣传等偏行政化服务的方式呈现,基层治理服务亦出现悬浮化和碎片化现象。《通知》明确了社工站专业化、高质量的发展方向,要求社工站重点做好社会救助、老年、儿童以及社区治理等领域的专业化服务,协助乡镇(街道)做好困难群众和特殊群体的生活状况调查与对象识别,并运用社会工作的专业理念、方法和技巧,科学评估和诊断服务对象的需求,针对性制定社会工作专业服务计划,结合地方资源条件和服务对象的独特性提供灵活多样的综合性服务。[2]加快社工站建设,为基层治理注入为民服务的专业力量,促进服务型治理与治理型参与在基层场域的发展。

(三) 营造共建共治共享的基层治理新格局

基层治理是多方参与的过程,新时代基层治理现代化建设坚持共建共治共享的价值导向,建设人人有责、人人尽责、人人享有的基层治理共同体。社工站作为资源流通与共享平台,面对服务对象及其需求多而杂的特点,充分调动政府、企事业单位、社区、社会组织、志愿者和公益慈善机构等各类服务力量,发挥基层党组织的示范带动作用,激发服务对象自身潜能和主观能动性,构建多方参与的工作格局。如我国贵州、天津、内蒙古等地的社工站均按照“五社联动”专业化运行模式推进基层服务,该做法也是社工站适应基层治理场景更迭、增强与不同治理主体和服务主体之间粘性的主动选择。因此,社工站建设同基层治理现代化建设的逻辑终点是一致的,都是推进基层治理体系和治理能力的现代化发展,让全体人民共享发展成果。

四、社工站助力基层治理现代化的渐进发展(一) 新时代社工站建设遵循的基本原则

加快社工站建设是在广东省“双百计划”和湖南省“禾计划”等项目先行探索创新基层治理的基础上,由我国民政系统主导推行的一项覆盖全国的惠民利民政策,是延续并拓展过去基层所实施的“两工互动”“三社联动”“五社联动”等政府购买社会工作服务项目的又一次重要的基层治理创新实践,具有鲜明的专业特征和时代特征。结合已有的研究成果和各地现行的社工站建设情况,新时代社工站建设应遵循政策性、专业性、整体性和有效性等基本原则,避免出现边际效益递减的现象。

1. 政策性

近年来,为全面统筹推进社工站建设,更好地吸纳已有的基层治理经验,国家和地方陆续出台了一系列政策为社工站建设保驾护航。在已经出台的相关政策中,既包括具有宏观指导意义的发展规划和实施方案等,也包括具有微观实践意义的建设指引和服务规范等。新时代社工站建设的政策性,不仅意味着要落实落细现有政策所提出的相关理念转型和指标达成等硬性建设任务,还意味着需要根据社工站发展的实际需求来逐步完善配套政策支持,加快构建社工站可持续性发展的政策体系,塑造一个政府多部门共同发力的滋养性环境,让社工站的建设、运转和应用处在一个更加务实和开放的政策环境之中。

2. 专业性

专业性是社工站在基层治理过程中获得重要发展地位的重要驱动力。理论界和实务界一致认为,社工站的建设应坚持专业化发展方向,培育专业队伍,提供专业服务,《意见》也明确提出社工站建设要把握专业化的发展方向。[1]由此可见,专业性是社工站能够维系长远发展的基本前提和重要保障。新时代社工站建设的专业性不仅是指专业社会工作者用专业理念、方法和技巧等专业知识为基层治理的服务对象提供具有社会工作专业意蕴的服务,而且还有更加丰富的内涵。这就需要社工站工作人员不断创新社会工作专业服务方式,扩展社会工作专业活动空间,推动更加契合当地经济、社会和文化处境的专业实践,并在此过程中培养一支本地化的专业社会工作人才队伍,实现专业化与本地化的同步协调发展。

3. 整体性

社工站建设的一个重要目的是协助基层民政部门开展社会救助和社会福利服务,运用专业力量为基层治理赋能。新时代社工站建设的整体性体现在宏观、中观和微观层面。在宏观层面是指充分发挥不同层级社工站的支点作用,按照“省—市—县(区)—镇(街)—村(居)”五级社工站体系,进行一体化整体规划。在中观层面是将不同层级社工站的服务对象进行整合分类,厘清不同服务对象的异质性需求,并有效联动多元服务主体搭建资源流通与共享平台,对服务对象和服务资源进行整体性协调配置,避免服务叠加而浪费有限的服务资源。在微观层面则强调在社工站建设和具体运营过程中,确保内部组成要素的同步发展,要素包括活动空间、服务理念、服务体系、服务能力和目标结果等。

4. 有效性

社工站的发展同社会工作传统项目制服务一样,都强调服务对象的参与,推崇“做中学、学中做”的行动研究方法论,这也是社会工作能够长期扎根基层的一个重要法宝。但是新时代社工站建设应区别于社会工作传统项目制服务。传统项目制服务常囿于服务周期短、承接机构不稳定和社会工作者流失率高等原因,导致社会工作服务不持久,服务成效大打折扣。新时代社工站建设的有效性就是要突破社会工作传统项目制服务的限制,分阶段有步骤地推进社工站建设,把社工站建设、运转和应用作为一个长期的系统工程,注重对本地化专业机构和专业人才的培育,遵循社会工作助人的一般成长规律,与多元治理主体、不同服务对象建立稳定的合作式伙伴关系,逐步实现基层治理服务供给的“增量投入”,更好地促进社区的可持续发展。

(二) 社工站参与基层治理现代化建设的过程性策略

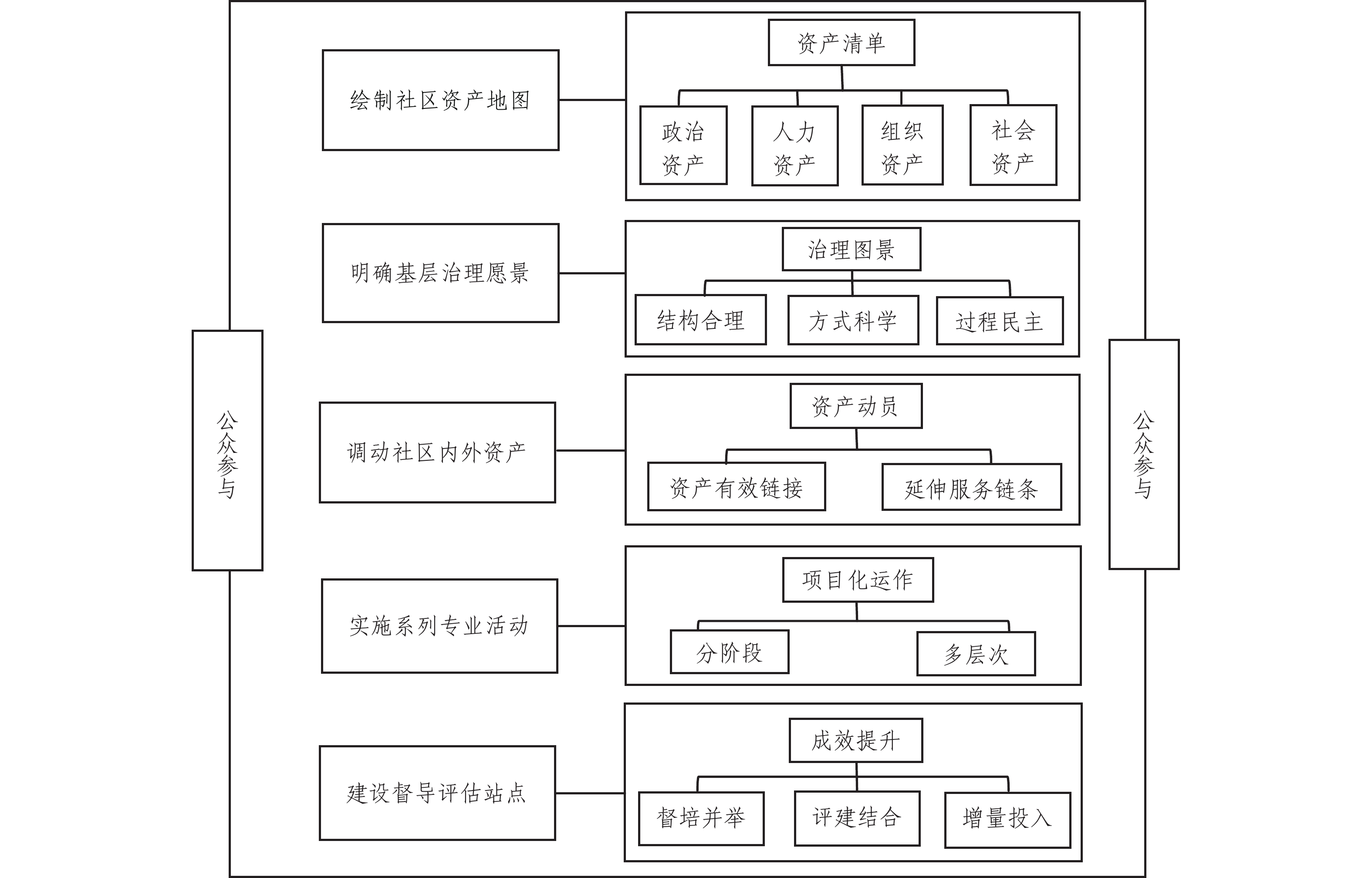

社工站作为一个多元化综合服务平台和资源输出的枢纽型组织,在基层治理现代化建设进程中充当着协助者、促进者、资源筹措者和服务提供者等多重角色,并在一定的行动框架下助力基层治理现代化目标实现。如图1所示,为更好地弥合基层治理现代化的张力,社工站可以在“资产为本”视角下进行平台和组织建设,以分阶段、多层次的服务策略参与到基层治理现代化建设进程中,促进新时代社工站和基层治理现代化双向融合发展。

|

图 1 社工站参与基层治理现代化建设的程序逻辑框架 |

1. 绘制社区资产地图

社区资产地图是社会工作者在服务准备阶段认识和了解社区资源情况的重要工具,也是社会工作者在服务实施阶段需要有效运用和发展的重要媒介。社工站多以“项目购买”或“岗位购买”的方式进行平台建设,站内一般配备3名左右的工作人员。他们一方面需要协助基层民政部门做好一般性行政事务,另一方面需要投入更多精力做好乡镇(街道)所辖村(居)的民政救助对象、儿童、老人及社区治理等领域的专业性服务。然而,在一些社会工作不发达的地区,社工站工作人员的专业服务能力弱是一个基本事实。因此,在基层社会对公共服务的强需求与公共服务弱供给的矛盾之下,厘清社区资产,扩大社会参与,积累社会资本,以便促进社区自我生产与供给,既符合当前中国社会工作发展的现实,也符合基层治理现代化建设的内在需求。

社区资产地图绘制需要从三个方面着手。首先需要厘清社区资产的内涵与类型。社区资产是能够给社区建设和发展带来有益效果的社区内生资源优势,包括社区不同人群、单位组织、环境等所具有的资源,社区资产类型主要包括政治、人力、组织和社会资产。其次,需要弄清楚各类资产在社区的布局和存量。社会工作者可以采用社区漫步、欣赏式访谈等技巧,与社区不同类型资产主体进行接触,积极主动介绍自己与了解他人,让接触对象成为社会工作者与社区资产主体建立联系的媒介,通过“滚雪球”的方式探寻更多的社区资源,使自己尽快熟悉并融入社区。最后,需要将社区资产用地图的形式绘制出来。社会工作者可以设计以“寻宝”为主题的小组活动,招募组员将前期对社区资产摸底调查的结果绘制出来,在社区地图上用不同形状、不同颜色以及文字等标注出不同类型社区资产的分布情况,让参与者从优势视角重新认识社区,并在小组活动过程中提升社区参与的效能感。社会工作者可以将最终制作完成的社区资产地图张贴在社工站办公区域或者社区内居民经常开展活动的公共场所,让“社区资产”的概念更加深入人心。虽然地图上呈现的是有形的、实体化的社区资产,但是隐性资产同样不可忽视。社区各类资产在地图上仅是一个符号,只有社会工作者在专业服务过程中对各类社区资产加以应用,才能赋予其专业服务价值。社会工作者不仅要同基层民众一起探寻社区资产,还要维护好、发展好社区资产,及时更新社区资产地图。

2. 明确基层治理愿景

治理作为一种讨论公共秩序问题的概念和理论兴起于20世纪90年代,成为公共问题理论与实践中最受关注的概念和理论之一。[20]治理理论强调多中心治理主体的合作,倡导不同治理主体在面对同一事务时采取集合行动,其目标是实现善治和有效治理,认为治理是一个持续互动和合作的过程。社工站参与基层治理现代化建设能够在治理理念的转型发展、治理服务的精准递送、治理格局的路径选择上发挥其固有的专业价值和功能,社工站参与基层治理,将进一步推动社区不同资产之间展开对话与合作,协助构建和实现基层治理的新图景。

明确基层治理愿景对于社工站来说是一个制定社区公共服务规划的过程,此过程强调社区不同类型资产整合,以倡导形成基层治理的集合行动。基层治理愿景是推进社工站运转和应用的行动指南。社会工作者在明确基层治理愿景的过程中要做到以下三点。首先可根据社区资产的存量情况,分别就政治、人力、组织和社会资产的功能发挥、能力提升和增量发展等指标制定年度工作方案和服务计划,让社区资产与基层治理愿景产生关联。其次,社会工作者需要结合协商议事的方式,召集不同类型社区资产代表参与对基层治理愿景的讨论,并充分吸纳参与代表的意见建议,增强他们参与基层治理的积极性和价值感,以避免其形成对社工站的服务依赖。最后,社会工作者应将讨论定型的基层治理愿景同相关利益群体或组织进行面对面的解释说明,适时做好宣传报道和氛围营造,扮演好社工站的“线下门户网站”角色,以赢得不同群体更多的思想认同和行动支持。

3. 调动社区内外资产

该步骤主张发挥社区内部和外部不同类型资产的服务型治理功能,是促进基层治理愿景目标达成的关键所在。社工站作为统筹乡镇(街道)社会服务的枢纽,在资源链接、力量整合和服务供给等方面具有专业优势,可以借用磁场效应调动和吸纳更多社区内外资产主体参与到基层治理过程之中。

第一,社会工作者应促进在社区内部资产以及社区内部资产与外部资产之间建立有效链接。社工站服务内容繁杂,社会工作者首先可以将不同服务项目与社区内不同资产相匹配,有针对性地设计服务活动,引导社区内对应资产主体参与其中,并通过开展服务活动来构建社工站、服务对象和社区资产主体三者之间良好的合作关系。其次,社会工作者要根据乡镇(街道)辖内不同服务对象的利益诉求,建立需求和信息反馈机制,通过资源整合来实现社区内多元资产主体在同一服务领域的互动。最后,社会工作者要注重发挥社区内不同类型资产的优势,积极链接社区外部资源开展“微心愿”服务,通过资源共享来实现社区内外部资产主体之间的交流学习、互动合作,以提升现有资产主体的能力和扩充现有资产规模。

第二,社会工作者应促进社工站服务的横向与纵向互嵌。在基层党组织领导下,社工站主动延伸服务链条,以民政救助对象为重点,创新服务基层治理。社工站的工作具有弹性,社会工作者应以发挥政治资产和人力资产的作用为抓手,以促进组织资产和社会资产的健全发育为取向,不断加强专业化服务建设,构建全周期、全要素服务保障体系。具体而言,社工站首先应发挥党建引领的核心作用。社会工作者一方面协助基层党组织做好新时代党建工作,另一方面做好社工站自身的党建工作,如开展“支部建在站上”专项行动,逐步形成“党建+”赋能基层治理。其次,社会工作者要将社工站打造成“一组织两人才”(社会组织、社工人才、志愿人才)的孵化基地,以培育更多力量参与基层治理,提升基层治理的组织力和服务力。最后,社工站要与基层不同服务站点实现同建共享,统筹资源开展好针对儿童、青少年、长者和家庭等对象的基础服务,满足特殊群体或家庭、社区共同性问题需求的重点服务,以及结合社区特定社会文化情境的特色服务,最大限度地发挥社工站作为多元化综合服务平台的支撑作用,促进社工站服务的有序生产与多元服务主体有效治理的双向嵌入。

4. 实施系列专业活动

社工站建设是一个涉及多方主体协作以及内部机制完善的过程,领导重视程度和社会工作从业人员的专业行动都与社工站的持续稳定发展密切相关[21],即社工站的外部环境与内部行动共同影响社工站建设的质量。为此,以项目化运作思维统领社工站的系列专业活动,通过分阶段多层次的服务策略,发挥社会工作在基层治理场景中的专业优势,是社工站具体运转和应用过程中的可为路径。

项目一般多划分为“准备—实施—结束”三个程序逻辑阶段。准备阶段是社工站入场基层治理的阶段,在绘制社区资产地图、明确基层治理愿景过程中所制定的资产清单、需求清单、计划清单等,都是社工站参与基层治理现代化建设的准备阶段形成的专业活动成果。在准备阶段,社会工作者需要熟悉社工站的外部环境,尤其是要了解外部环境所能提供的正向支持状况,厘清不同利益相关者的真实需求,确保工作计划有据可循。在具体实施阶段,发挥社区内外资产作用的策略有其理论和现实的活动空间。除此之外,社会工作者需要整合社区内现有的服务平台和服务项目、制定服务清单,把社工站真正打造成基层治理场景中的多元化综合服务平台和资源输出的枢纽型组织,在社会救助、儿童工作、老年工作和社区治理等领域,常态化开展好满足服务对象普遍需求的福利服务,重点做好满足服务对象个别化、独特需求的专业服务。社工站建设是一项长期的系统工程,此处的“结束阶段”并不是指社工站建设结束,而是就社工站建设在一段时间内的工作完成情况进行总结,如年度总结、季度总结或月总结。在这个阶段,社工站邀请社区内不同代表参与社工站建设的阶段性工作总结,亲身体会社工站为社区带来的积极影响,一同为社工站的稳定持续发展献计献策。

项目实践一般多从“微观—中观—宏观”三个层次采取行动。社工站既需要面对有特殊困难和独特需求的独立个体和家庭,也需要面对有同质性问题和需求的群体和组织,还需要面对复杂多变的社区和社会环境。社会工作者在满足服务对象需求和实现服务目的的持续过程中,要强化与行动系统的合作,从生态系统视角实施社工站的具体服务,注重综融性服务方法的应用。比如,嘉兴市秀洲区探索的“一核三化五线”工作模式[22]、湖南省湘阴县探索的“一核三盟五微”全流程融合的融模式[23],在工作亮点、服务特色和建设品牌等方面贡献了专业智慧,也吸引了更多的社会关注。综合来看,实施系列专业活动就是以社工站为工作平台,合理且有效应用项目化运作思维,在基层工作中同时推进多个社会工作服务项目,并同步做好项目的团队管理、进度管理、质量管理和整合管理等影响社工站参与基层治理现代化建设实际效能发挥的项目管理工作。

5. 建设督导评估站点

社会工作督导和评估作为间接的社会工作方法,对于规范开展社工站建设、提升民政服务的专业效能具有重要的引领和支撑作用。无论是社会工作督导,还是社会工作评估,其对于社工站建设和基层治理来说都是重要的外部支持型资产。常态化开展社会工作督导与评估是提升社工站建设与基层治理专业化水平的重要驱动力。社会工作督导贯穿整个社会工作项目始终,需要灵活采用不同形式的督导方式来回应社工站工作人员需求。而社会工作评估则是在项目实施的特定阶段所采用的一种监督项目执行、评价项目成效的方法,主要包括过程评估和结果评估。社会工作督导和评估项目多以政府购买专项服务的形式运作,项目团队成员一般由具有丰富理论知识的高校社会工作专业教师和具有丰富实践经验的社会工作机构实务工作者组成,督导与评估的内容一般包括社工站的定位、服务面向和专业服务开展等,督导和评估团队为社工站建设、运转和发展提供了充分的智力支持。

中国社会工作尚处于起步阶段,面临着区域和城乡发展不均衡、基层发展不充分的现实问题,社会工作专业人才紧缺、专业能力不足是困扰社工站建设全覆盖的主要因素。因此,在基层治理现代化建设的目标导向下,对社工站的督导和评估也同样需要延伸工作链条,以此积累和扩充社区资产。在对社工站开展督导时,不仅要做好常规性的社会工作督导活动,更要注重对社区社会组织、社会工作者、志愿者和本地化督导等组织和人才的培育和指导,以缓解基层治理社会力量参与不足的现实困境。在对社工站开展评估时,不仅要强调投入与产出的正比例关系达成,更要注重遵循服务型治理的原则,实现服务型治理的工作成效,强调社工站建设的程序逻辑规范与专业应用合理,避免社工站为了完成指标而采取“指标式应对”的求生策略。由此可见,对社工站开展的督导和评估工作是一系列“增量投入”的过程,可以改进社区资产建设效果,助力基层治理现代化的渐进发展。

五、结束语加快社工站专业化、高质量建设与发展,加强基层治理现代化建设,是新时代社会发展的必然要求。社工站建设作为中国特色社会工作的实践探索[24],推动其持续稳定且高质量发展是当前亟须研究探索的重要课题。本文运用“资产为本”社区发展模式阐释社工站参与基层治理现代化建设的实践进路,通过分阶段、多层次的服务策略,盘活、维持和扩充社区资产,推进社工站朝着专业化、高质量方向发展,最终助力实现基层治理的粘性衔接。这也是现阶段社会工作专业回应基层治理现代化建设目标与社工站建设基本遵循的双重理性选择。实现基层治理的粘性衔接,不是基层治理构成要素的简单相加,而是指运用集成理念重构基层治理分散式、条线状治理格局,有效规避基层治理悬浮化、碎片化运行风险。社工站建设具有政策和实践双向作用的关系价值。因此,在新时代应将社工站建设放置在基层治理现代化建设的战略全局中谋划实施,把社工站打造成基层治理服务的资源流通与共享平台,发挥社工站“一根针”穿好各部门下沉服务“千条线”的中转作用,促成基层治理服务平台、服务项目等服务资源在社工站的集成生产,以社工站为支点撬动基层服务型治理新杠杆,实现条块结合的治理服务联动。

在社工站建设热度不减的利好环境下,我们也需要多一些“冷思考”。社工站建设普遍面临着城乡发展不均衡、财政资金支持不足、专业人才短缺等困境,这种发展困境在经济欠发达地区表现得更为突出。社工站建设还面临着价值理念缺失、服务活动化等主观认知挑战,这与各地方在社工站建设上的认识不到位、专业支持不充分等现象有着强关联,这种障碍性环境势必会影响社工站参与基层治理现代化建设的效能。社工站参与基层治理现代化建设是一项复杂的系统工程,而本文仅是在“资产为本”的视角下,从发展理念和方法策略两个层面进行了理论和实务探索,研究前提是在假设社区内外拥有各类资产且能为组织所整合使用,因此本文的研究具有一定的局限性。社工站如何进行资源动员?如何在动员过程中与不同资产进行对话合作?如何摆脱对政府购买服务的路径依赖?如何增强社工站的社会关联与适应力?这些问题是今后要重视和加强的研究课题。社工站只有更加有效地参与基层治理现代化建设,方可获得更大的生存空间和更长远的自主发展。社工站专业化和高质量的发展,离不开在外部力量支持过程中社工站内在的自主发展。社工站要同基层治理中的各类服务主体一道,树立和建构整体性治理思路,在“市—县(区)—乡镇(街道)—村(居)”多层治理中践行发展性社会工作理念,在基层治理场域中强化合作治理的系统集成与整体优化。要发挥社会工作在提升基层治理体系整体治理能力中的资源优势,促进基层治理场域内政治、人力、组织和社会等资产在社工站建设过程中的互联共建。

| [1] |

中共中央, 国务院. 关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见[EB/OL]. (2021-07-11). http://www.gov.cn/zhengce/2021-07/11/content_5624201.htm.

|

| [2] |

民政部办公厅. 关于加快乡镇(街道)社工站建设的通知[EB/OL]. [2022-09-15]. https://xxgk.mca.gov.cn:8445/gdnps/pc/content.jsp?mtype=1&id=15159.

|

| [3] |

民政部:全国乡镇(街道)社工站2. 1万余个覆盖率达56%[J]. 大社会, 2022(7): 61. |

| [4] |

贺雪峰. 规则下乡与治理内卷化: 农村基层治理的辩证法[J]. 社会科学, 2019(4): 64-70. |

| [5] |

陈亮, 李元. 去“悬浮化”与有效治理: 新时期党建引领基层社会治理的创新逻辑与类型学分析[J]. 探索, 2018(6): 109-115. |

| [6] |

安慧影, 黄朝峰. 后疫情时代中国基层社会的整体性治理研究[J]. 社会科学, 2021(8): 33-40. |

| [7] |

滕玉成, 臧文杰. “差序—协同”: 基层治理主体间关系的意涵与逻辑[J]. 求索, 2022(1): 184-195. |

| [8] |

刘伟, 赵秀琴. 专业社工参与农村基层治理研究——基于广西实施民政部“三区计划”的思考[J]. 中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2015(6): 66-71. |

| [9] |

姜晓萍, 李敏. 治理韧性: 新时代中国社会治理的维度与效度[J]. 行政论坛, 2022(3): 5-12. |

| [10] |

JOHN L MCKNIGH, JOHN P KRETZMANN. Building communities from the inside out: a path toward finding and mobilizing a community’s assets[M]. Chicago, IL: ACTA Publications, 1993.

|

| [11] |

陈红莉, 李继娜. 论优势视角下的社区发展新模式——资产为本的社区发展[J]. 求索, 2011(4): 75-76,68. |

| [12] |

周晨虹. 内生的社区发展: “资产为本”的社区发展理论与实践路径[J]. 社会工作, 2014(4): 41-49,153. |

| [13] |

RAINEY D V, ROBINSON K L, ALLEN I, et al. Essential forms of capital for sustainable community development[J]. American journal of agricultural economics, 2003, 85(3): 708-715. DOI:10.1111/1467-8276.00472 |

| [14] |

FEGUSON R F, DICKENS W T. Urban problems and community development[M]. Washington, DC: Brookings Institution Press, 1999: 1-5.

|

| [15] |

YIM SOON JEONG, LEE HYO WON. An analysis of community asset types and components for a development of community asset evaluation system[J]. Journal of the Korean housing association, 2016, 27(3): 47-58. DOI:10.6107/JKHA.2016.27.3.047 |

| [16] |

黄瓴. 从“需求为本”到“资产为本”——当代美国社区发展研究的启示[J]. 室内设计, 2012(5): 3-7. |

| [17] |

朱亚鹏, 李斯旸. “资产为本”的社区建设与社区治理创新——以S社区建设为例[J]. 治理研究, 2022(2): 85-97,127. |

| [18] |

PINKETT R D. Bridging the digital divide: sociocultural constructionism and an asset-based approach to community technology and community building[C]// AERA. 81st annual meeting of the American Educational Research Association. New Orleans, LA: the American Educational Research Association, 2000: 24-28.

|

| [19] |

陈家刚. 基层治理: 转型发展的逻辑与路径[J]. 学习与探索, 2015(2): 47-55. |

| [20] |

李洋. 西方治理理论的缺陷与马克思治理思想的超越[J]. 哲学研究, 2020(7): 48-57. |

| [21] |

万江红. 乡镇社工站建设中的领导注意力分析[J/OL]. 华中农业大学学报(社会科学版). [2022-10-13]. https://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1558.C.20221012.1445.002.html.

|

| [22] |

俞勤明. 嘉兴市秀洲区: “一核三化五线”释放社工站能量[J]. 中国社会工作, 2022(22): 35-36. |

| [23] |

王瑞鸿, 尚潇. 社工站: 融模式下的社会服务共同体打造——基于湖南省湘阴县的探索[J]. 中国社会工作, 2022(22): 33-34. DOI:10.3969/j.issn.1674-3857.2022.22.018 |

| [24] |

张和清, 廖其能, 李炯标. 中国特色社会工作实践探索——以广东社工“双百”为例[J]. 社会建设, 2021(2): 3-34. |

2023, Vol. 23

2023, Vol. 23