作者简介

- 徐皓洋(1997— ),男,汉族,硕士研究生;主要研究方向:健康社会工作,健康心理学.

通讯作者

- 张永红(1977— ),男,汉族,副教授,博士;主要研究方向:健康社会工作,健康心理学。Email:zhzh@swu.edu.cn。.

文章历史

- 收稿日期:2023-01-29

社会工作者是遵循社会工作价值观,运用社会工作专业知识和方法,为社会困难和弱势群体提供帮助和服务的职业人员。在我国的社会工作人才队伍中,包含了从事社会管理和从事社会公共服务两种类型的社会工作人才。[1]后者即一线社会工作者,他们一般受雇于专业的社会工作机构或者公共社区,使用一系列社会工作专业理论和实务方法,与服务对象直接接触并为其提供具体的社会工作服务。一线社会工作者是我国社会工作人才队伍中的主体,决定着我国社会工作服务的最终效果和质量。但长期以来,我国社会工作专业的发展受到因社会工作者高离职率而引发的人才流失问题的影响。据统计,自2014年以来,深圳、广州、上海、南京等国内专业社会工作发展较好的一些城市的社会工作者离职率一直维持在20%左右,[2]而在这些离职人群中,一线社会工作者占有更大比重。

在专业服务过程中,一线社会工作者往往需要大量的情感投入和情感劳动,尤以对服务对象的“共情”(即同理心)为主。共情可以说是社会工作者最常用的,且在整个服务过程中几乎需要全覆盖使用的技能。随着工作时长和工作任务量的累积,长时间、无差别地对服务对象投入共情往往会导致一线社会工作者产生共情疲劳。共情疲劳已经成为我国社会工作人才流失率高、职业认同度低的一个重要原因。[3]但到目前为止,学界对社会工作者尤其是一线社会工作者的共情疲劳研究明显少于对医护人员等其他职业助人群体,在国内更是几乎没有。一线社会工作者因共情疲劳而引发的一系列职业心理健康问题以及更高层面的专业人才流失问题需要引起重视。

二、文献回顾与研究假设(一) 共情疲劳及其消极影响

创伤学家Figley最早给出了共情疲劳(Compassion Fatigue)的明确定义:指职业助人者以向受助者主动共情为前提,在对受助者提供各种援助服务的过程中,受到来自受助者创伤经历的二次创伤影响,从而降低了对受助者共情的兴趣和能力,产生职业倦怠感,并伴随一系列不良症状。[4]对于职业助人者来说,共情疲劳是一种渐进的、累积的过程。[5]Figley提出的共情疲劳二因素理论认为,共情疲劳包含了职业耗竭和二次创伤两个维度;[4]此后,Stamm又提出“共情满意”这一与共情疲劳相对应的概念,并将共情满意和共情疲劳作为积极和消极的维度来探讨职业助人者的专业生活质量问题。[6]许多研究表明,共情疲劳会引发助人者在多个方面的消极症状表现:在生理上表现为疲倦、头痛、睡眠障碍、躯体紧张、觉知能力下降等;[7-8]在心理上表现为抑郁、焦虑、易怒、无力感、逃避、认知扭曲、价值观改变等;[7]在行为上表现为药物滥用、共情能力下降、人际互动减少、专业误判、缺勤、离职等。[8]

对于社会工作者而言,共情疲劳是影响社会工作者幸福感和心理健康的一个重要风险因素,[9]对社会工作者职业心理健康的消极影响很明显,且随着工作时间、工作任务、服务对象数量等的累积,共情疲劳的危害会随之加剧。一项对美国社会工作者的调查发现,有78.2%的受访者存在中度或重度的共情疲劳,[10]表明共情疲劳症状在社会工作者身上有着较高的筛选率,已成为一种“职业病”。

(二) 自我同情及其积极心理作用

自我同情(Self-compassion)也称自悯,Neff将其定义为个体对自身的痛苦和所面对的困难保持一种开放性,并在这一过程中体验到对自己的关心和友善(即自我友善),以客观的、非评判性的态度对待自己的消极遭遇(即正念觉察),认识到自己的这些遭遇是人类普遍都会经历的(即普遍人性感)。[11]当个体在体验消极情绪或经历负性事件时,自我同情的特质可以激活如自我接纳[12-13]、认知重评[13-14]等积极情绪调节策略,同时减少如反刍思维[15-16]、回避倾向[17]、表达抑制[18-19]等消极的情绪调节策略,从而降低焦虑和抑郁水平,为个体心理提供支持和保护。

有相关学者指出,社会工作者的自我同情可以保护其免受因工作中的情感劳动而带来的对心理健康的负面影响,可以通过提供有针对性的干预措施,提高社会工作者的自我同情,从而提升他们的职业幸福感;[20]自我同情是解决社会工作者职业倦怠和促进与服务对象工作的重要方法,社会工作教育应该把自我同情教育放在与同理心、多元文化、伦理教育同等重要的地位。[21-24]

(三) 职业自我效能对职业心理健康的影响

Hackett和Betz首次将Bandura的自我效能理论引入职业心理学的研究中,提出了职业自我效能(Career self-efficacy)的概念,最初是指“个人对于所从事职业行为的能力的信念”。[25]随着研究的深入,其他学者将职业自我效能定义为:个体在职业领域中对自己能否胜任职业任务、达成职业行为目标的知觉、信心或信念。[26-28]后来Lent等人在Bandura的社会学习理论和三元交互理论的基础上提出了“社会认知职业理论”(Social cognitive career theory,SCCT),并将职业自我效能作为个人在职业活动中认知因素的核心要素之一。[29]Bandura也指出,拥有较高职业自我效能的从业者会对自己的职业生涯更有信心,同时会有更积极的职业选择和决策行为。[30]

研究发现,拥有较高水平职业自我效能的社会工作者表现出更强的可雇佣能力,职业自我效能在其社会服务经历与可雇佣能力间起部分中介作用;[28]职业自我效能水平可以负向预测社会工作者的离职倾向,效能感越高,越不容易选择离职,职业自我效能对社会工作者离职倾向的影响超过了专业承认度的影响,在其间完全起中介作用;[31]职业自我效能与工作满意度以及专业信任关系都呈正相关,且专业信任关系可以正向预测职业自我效能。[32]

(四) 共情疲劳、自我同情与职业自我效能的关系研究

共情疲劳、自我同情及职业自我效能三者之间的关系已在较多研究中得到证实。共情疲劳涉及对他人的共情,而自我同情则是指向个体自身的共情。已有较多的对职业助人群体的研究支持了自我同情与共情疲劳的负相关关系,[33-35]这些研究的对象包括医护人员、心理咨询师、社会工作者等职业助人者。自我同情的消极维度(即自我批评、孤立感和过度认同)在共情能力与共情疲劳之间起中介作用,而自我同情的两个积极维度(自我友善和普遍人性感)可以显著调节共情能力与共情疲劳之间的关系,也就是说,低自我同情水平的助人者更容易因过度共情而产生共情疲劳,而高自我同情水平的助人者则相对不易。[34]又由于自我同情包含了正念的相关要素,因此也有干预研究表明,有关正念的临床干预法可以帮助助人者缓解共情疲劳问题。[36-37]Prati等人对救助人员(包括消防队员、护理人员、医疗技术人员等)的研究指出,职业自我效能可以削弱压力事件对救助人员共情疲劳的正向影响,效能感越高,共情疲劳水平越低;[38]而助人者的情绪调节效能与共情疲劳、抑郁呈显著负相关,且管理消极情绪的效能感在共情疲劳和抑郁的关系中存在显著的中介作用。[39]自我效能与自我同情在某些群体中也呈显著的正相关关系,[40]自我同情的积极维度和消极维度对于自我效能分别具有正向和负向的预测作用。[41]

这些研究表明,对于包含一线社会工作者在内的职业助人者来说,自我同情的特质可以通过调整助人者的自我评价、情绪应对等心理机制,对他们的职业自我效能产生积极影响,而职业自我效能又能有效改善他们的职业耗竭(共情疲劳的成分之一)。基于此,本研究将聚焦我国的一线社会工作者群体,旨在探讨一线社会工作者的自我同情、共情疲劳和职业自我效能的关系和影响路径(见图1),并提出相关假设和关系模型。

|

图 1 自我同情与共情疲劳的关系模型(以职业自我效能为中介) |

H1:一线社会工作者的自我同情对其共情疲劳有显著负向影响;

H2:一线社会工作者的职业自我效能对其共情疲劳有显著负向影响;

H3:一线社会工作者的职业自我效能在其自我同情和共情疲劳之间起中介作用。

三、研究方法(一) 样本数据来源

根据上文中有关“一线社会工作者”的定义,本研究的调查对象是受雇于专业社会工作机构或公共社区中的实务社会工作者。本研究采用方便抽样方法,以线上平台发放为主,线下实体问卷发放为辅的方式,共发放问卷256份,最终共回收问卷248份,问卷回收率为96.9%,其中有效问卷235份,有效问卷回收率为91.8%。研究的样本来自重庆、四川、广东、湖北、甘肃、江苏等省市,皆为专职人员,对于他们的具体服务领域不作限制。

在调查对象中,有男性62人(26.4%)和女性173人(73.6%);35岁及以下175人(74.5%),35岁以上52人(25.5%);大专及以下学历82人(34.9%),本科学历101人(43.0%),研究生及以上学历52人(22.1%);从业3年以内的114人(48.5%),从业3年及以上的121人(51.5%);无职业资格者有94人(40.0%),初级社会工作师91人(38.7%),中级社会工作师50人(21.3%);月薪4000元以下的146人(62.1%),月薪4000元及以上的89人(37.9%);从不与督导沟通(包括无督导)的40人(17.0%),每月与督导沟通1—5次的155人(66.0%),每月与督导沟通5次以上的40人(17.0%)。

从调查对象的地域及其他人口学分布情况来看,样本具有一定的代表性和可推广性,使得研究结论的外部效度得到保障。

(二) 变量及其测量工具

1. 因变量——共情疲劳

采用Stamm编制的专业生活质量−共情疲劳分量表(Professional Quality of Life Scale−Compassion Fatigue,ProQOL-CF),该量表由职业耗竭和二次创伤两个维度构成,共20个题项,要求受访者回忆过去30天内的情况进行填答,采用李克特5点计分法(从1到5代表从“从不如此”到“总是如此”的程度水平)。[6]具体题项内容如“社会工作者的职业身份使我感到陷入了困境”(职业耗竭维度)、“我感到我正在经历与我所服务过的服务对象同样的创伤事件”(二次创伤维度)等。在本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.93,职业耗竭和二次创伤子量表的Cronbach’s α系数分别为0.88和0.91。

2. 自变量——自我同情

采用宫火良等人在Neff的原版自我同情量表的基础上修订而成了中文版自我同情量表(Self-Compassion Scale,SCS),该量表包含自我友善、普遍人性感和正念三个维度,共12个题项,采用李克特5点计分法(从1到5代表从“从不如此”到“总是如此”的程度水平)。[42-43]具体题项内容如“当我经历艰难困苦时,我会关心和善待自己”(自我友善维度)、“遇到困难时,我会把困难看作是生活的一部分,是每个人都会经历的”(普遍人性感维度)、“当我情绪低落时,我会用好奇和开放的心态去面对内心的感受”(正念维度)等。在本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.91,各子量表的Cronbach’s α系数在0.84—0.86之间。

3. 中介变量——职业自我效能

采用Pedrazza等人编制的社会工作者自我效能量表(Self-Efficacy Scale for Social Workers,SESSW),该量表包含情绪调节效能、过程自我效能和支持寻求效能三个维度,共12个题项,采用李克特5点计分法(从1到5代表从“完全不同意”到“完全同意”的程度水平)。[44]具体题项内容如“在处理危急状况时,我总是设法将自己的焦虑控制在一定水平内”(情绪调节效能维度)、“我总是能够与服务对象建立友好、共情的关系”(过程自我效能维度)、“我总是能够从其他行业的相关人士那里发现并寻求支持”(支持寻求效能维度)。在本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.89,各子量表的Cronbach’s α系数在0.78—0.80之间。

4. 控制变量——相关人口学因素

本研究采用自编问卷调查了一线社会工作者的相关人口学信息,包括:性别(男/女)、年龄、学历(大专及以下/本科/研究生及以上)、从业年限、职业资格(无职业资格/助理社会工作师/社会工作师)、月薪和督导沟通频率(从不/每月1—5次/每月5次以上)。其中,为了便于差异检验,将年龄分为35岁及以下和35岁以上两组,将从业年限分为3年以内和3年及以上两组,将月薪分为4000元以下和4000元及以上两组。这些人口学因素将作为后续研究的控制变量。

(三) 统计分析方法

本研究使用SPSS 23.0对数据信度分析、描述性统计、独立样本t检验、单因素方差分析和相关性分析以及使用SPSS 23.0中的process插件进行中介效应检验。

四、研究结果(一) 描述性统计

描述性统计结果显示,一线社会工作者的共情疲劳均值为2.44(SD=0.59),职业耗竭和二次创伤维度均值分别为2.38(SD=0.64)和2.51(SD=0.65);自我同情均值为3.59(SD=0.57),各维度均值在3.56—3.61之间(SD≈0.67);职业自我效能均值为3.73(SD=0.46),各维度均值在3.68—3.76之间(0.51<SD<0.56),详见表1。

| 表 1 各研究变量及其维度的描述性统计(N=235) |

(二) 人口学因素的差异检验

采用独立样本t检验和单因素方差分析对相应的人口学变量进行差异检验。检验结果(见表2)显示,一线社会工作者的自我同情水平在年龄、职业资格、月薪和与督导沟通频率上存在显著差异;共情疲劳水平在年龄、学历、职业资格和与督导沟通频率上存在显著差异;职业自我效能水平在年龄、学历、从业年限、月薪和与督导沟通频率上存在显著差异。差异检验结果表明,年龄、学历、从业年限、职业资格、月薪和督导沟通频率对一线社会工作者的自我同情、共情疲劳或职业自我效能都具有显著影响,故本研究在后续的相关分析和中介效应检验中将对这些人口学变量进行控制。详见表2。

| 表 2 各研究变量在人口学因素上的差异检验(M±SD, N=235) |

(三) 偏相关分析

采用Pearson相关分析法,在控制年龄、学历、从业年限、职业资格、月薪和督导沟通频率的条件下,对自我同情、共情疲劳和职业自我效能及其各维度进行了偏相关分析,见表3。结果显示,一线社会工作者的自我同情与共情疲劳之间显著负相关(r=−0.49,p<0.01),职业自我效能与共情疲劳之间显著负相关(r=−0.44,p<0.01),自我同情与职业自我效能之间显著正相关(r=0.49, p<0.01);此外,各变量的积极维度与积极维度之间均显著正相关,积极维度与消极维度之间均显著负相关。各研究变量间显著的相关性为接下来的中介效应检验提供了支持。

| 表 3 各研究变量及其维度的偏相关分析(N=235) |

(四) 中介效应检验

本研究以自我同情为前因变量,共情疲劳为结果变量,职业自我效能作为可能存在的中介变量建构中介模型。此外,由于年龄、学历、从业年限、职业资格、月薪和督导沟通频率对自变量、因变量和中介变量存在显著影响,故同样需要在检验中进行控制。

中介模型采用Hayes[45]开发的process插件中的模型4进行检验。检验结果见表4和表5。在模型指标中,若95%置信区间不跨零点(即LLCI和ULCI同号),则说明该回归或中介效应显著。由表4可知,自我同情显著正向预测职业自我效能(β=0.46,p<0.001),模型解释率为40.3%;自我同情显著负向预测共情疲劳(β=−0.35,p<0.001),职业自我效能显著负向预测共情疲劳(β=−0.35,p<0.001),模型解释率为43.0%。因此,假设1、2得到验证。

| 表 4 中介模型路径检验 |

| 表 5 总效应、直接效应和中介效应分解表 |

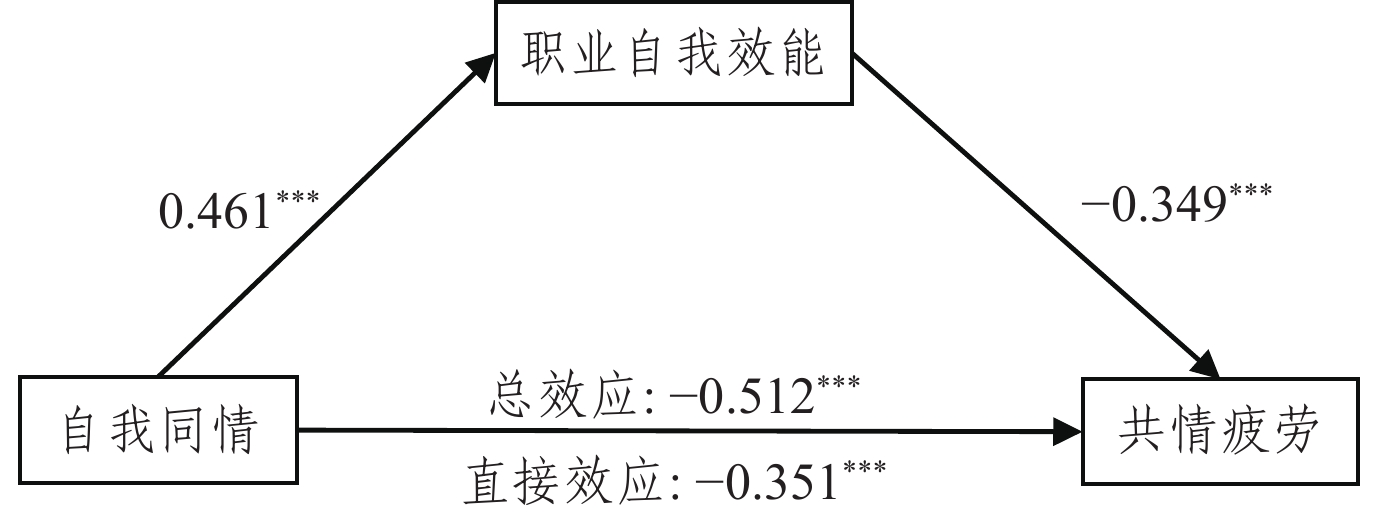

由表5可知,总效应、直接效应和中介效应都是显著的,所有的95%置信区间都不跨零点且中介效应值(β=−0.161,p<0.001)与总效应值(β=−0.512,p<0.001)同号,表明职业自我效能在自我同情与共情疲劳之间起到了部分中介作用(见图2),因此,假设3得到验证。根据相关的效应值计算可得,在此中介模型中,自我同情对共情疲劳的直接效应占总效应的68.6%,职业自我效能的中介效应占总效应的31.4%(见图2)。

|

图 2 职业自我效能在自我同情与共情疲劳之间的中介作用检验结果 |

(一) 研究结论

1. 自我同情、共情疲劳和职业自我效能之间的关系

本研究在控制了年龄、学历、从业年限、职业资格、月薪和督导沟通频率之后,一线社会工作者的自我同情与职业自我效能显著正相关,自我同情与共情疲劳显著负相关,职业自我效能与共情疲劳显著负相关,这与一些学者的研究结论一致。[34,35,38]在后续对职业自我效能的中介作用的检验也间接证实了三个变量之间的预测关系。

自我同情显著负向预测共情疲劳。由于共情疲劳本质上是一种心理健康问题,而自我同情与造成心理健康问题的焦虑、抑郁等消极心理因素呈负相关。[46]自我同情的自我友善和普遍人性感因子可以更好地将一线社会工作者从他们与服务对象的专业关系中抽离出来,转而投入到对自我的关心和保护以及置身于与他人和世界的联系上,通过正念因子则可以使一线社会工作者保持对服务对象经历以及专业关系的平衡觉察,关注当下的情景,而不过多回忆已经发生的事情。这些都可以有效减少一线社会工作者因长期的情感投入而导致的职业耗竭,从而降低共情疲劳。此外,自我同情可以减少个体的反刍思维[16],让一线社会工作者减少在服务对象负面经历中的停留时间,也降低了二次创伤伤害。

自我同情显著正向预测职业自我效能。如上所述,自我同情可以通过自我接纳和认知重评等积极策略来提高个体的情绪调节能力,[12-14]这可以使一线社会工作者在与服务对象的工作过程中拥有更高的情绪调节效能感,并有助于激发其内部动力,保持对职业角色和工作任务的胜任感,进而提高在工作过程中的自我效能。此外,由于自我同情的普遍人性感因子赋予了个体较强的人际关联感,加上自我同情可以减少情绪回避和表达抑制的倾向,[17-19]使得一线社会工作者善于从他人(督导、同事、相关行业人士)那里寻求有效资源以解决自己工作上的困难,而非通过回避社交来孤立自我。

职业自我效能显著负向预测共情疲劳。Zeidner等人的研究指出,情绪管理能力与共情疲劳呈负相关,[47]所以因良好的情绪管理而带来的效能感可以有效调节一线社会工作者与服务对象的互动关系,减少共情疲劳。因长期工作积累起来的专业实践经验和工作成绩而产生的过程自我效能可以增加一线社会工作者的职业满意度和职业成就感,从而降低职业耗竭。资源链接对于社会工作者来说是十分重要的专业能力,而这一能力不仅可以用来帮助服务对象,也可以用来帮助自己,因此善于寻求他人的支持或帮助的一线社会工作者可以更好地应对共情疲劳的相关问题,如通过与督导沟通来排解内心的负面情绪,获得心理支持。

综上所述,一线社会工作者若能在服务过程中以及服务结束的反思中唤醒自我同情机制,便可以有助于应对心理上的倦怠感以及来自服务对象的创伤的不良影响,从而缓解共情疲劳症状;在自我同情机制作用下,一线社会工作者能够对自身在情绪管理、实务工作、资源链接等方面的能力持有更积极的评价,从而有助于形成对社会工作专业以及社会工作者身份的职业自我效能感;一线社会工作者在其专业实践中形成并保持积极而稳定的职业自我效能,也可成为应对共情疲劳危害的途径。从现实意义上来说,一线社会工作者在专业活动中自身积极心理因素的良好展现,能够促进他们的职业心理健康,使得工作和个人能够相互增益,这就可以让更多的一线社会工作者愿意长期留在自己的专业领域,从而减少专业人才的流失。

2. 职业自我效能在自我同情与共情疲劳之间的中介作用

中介效应检验结果显示,在控制了年龄、学历水平、从业年限、职业资格、月薪和督导沟通频率之后,职业自我效能在自我同情与共情疲劳之间起部分中介作用。也就是说,本研究的结论为一线社会工作者应对共情疲劳问题提供了两条路径:一是通过提高自我同情能力以直接降低共情疲劳水平,二是通过自我同情促进职业自我效能的提高以间接降低共情疲劳水平。如上所述,自我同情对职业自我效能具有正向影响,即越是能在工作面临困难或挑战时采用积极、开放的心态善待自己的一线社会工作者,越能在工作中不断积累经验、收获成绩,形成更高水平的工作动力和信心;而职业自我效能对共情疲劳具有负向影响,即一线社会工作者通过情绪管理、专业能力、专业支持以及其他方面的途径获取更高的职业自我效能,有助于提升一线社会工作者应对共情疲劳的意志和能力。

(二) 对策建议

1. 社会工作者个人层面

第一,学习并运用自我同情的知识与方法。作为一线社会工作者应在帮助和服务他人的同时学会关心和保持自己的心理健康,通过学习自我同情及其相关的知识和实践方法来调节自己在工作或生活中的认知、情绪和行为。团体形式的正念自我同情训练[18]、个体形式的自我同情书信写作[48]和慈心禅[49],都是已被证实的提升个体自我同情意识和能力的有效实践方法。通过这些实践,让一线社会工作者在秉持面向服务对象的“助人自助”理念的同时,也逐渐形成“助人者自助”的自我同情意识。

第二,设定清晰合理的专业界限。在社会工作服务过程中与服务对象建立和维持相互信任的专业关系是必要的,但这往往需要一线社会工作者投入大量的情感能量,且这并不总是能获得令人满意的效果。一个清晰而合理的专业界限对于保护一线社会工作者的心理健康、免受共情疲劳等症状的危害来说具有重要意义。一线社会工作者需要通过提高对自身能力、身心状态以及对服务对象需求状况的觉察力和敏感度来设置与服务对象的界限,以合理地控制和分配情感投入,避免对服务对象产生过多的“反移情”以及超出能力范围的“责任感”。此外,也要注意划清工作和生活的界限,避免二者相互之间产生消极影响。

第三,不断提升自身的专业素养。一线社会工作者应关注社会工作行业动态,学习前沿理论和实务方法,了解政策法规变动,努力适应社会工作行业大环境。参加培训学习可以为社会工作者注入一些新的思考,调节其工作和生活间的平衡。一线社会工作者也要加强专业反思,积累实践经验,进而提升职业自我效能感,并以此培育专业成长力,促进自身的职业成长。[50]

2. 社会工作管理层面

第一,完善专业督导制度。社会工作督导是以社会工作者为受助对象的“二级助人”活动,[51]它往往涉及专业技术和心理支持两个层面;专业的社会工作督导可以通过促进一线社会工作者的自我反思和成长、避免间接心理创伤、减少职业倦怠、提高工作热情和效率等途径,有效地维护一线社会工作者的职业心理健康。[52]为此,社会工作机构应链接更多的专业督导资源,保证专业督导配备充足,满足机构内一线社会工作者接受专业督导的需求,并注重评估督导的质量和效果(包括督导时间、督导频率、督导内容、被督导者的能力提升和心理变化等指标),将督导的心理支持功能贯穿于个别、团体、朋辈等多种不同的督导形式之中。

第二,优化社会工作者的绩效考核制度。一般常见的社会工作者绩效考核会注重服务的数量、质量、效率等“硬指标”,却缺乏对相关“软指标”的考核,即Organ和Ryan提出的“情景绩效”[53]——它们一般很难通过量化手段加以评估。[54]本研究所探讨的一线社会工作者的共情疲劳问题本质上属于一种情感劳动,即以情感投入作为劳动形式,而一线社会工作者在服务过程中大量的情感投入以及因此遭受的情感损伤本应当视作其职业贡献的一方面,但因其抽象性和不可量化性而往往被排除在社会工作者的绩效考核之外。实际上,一线社会工作者在服务过程中为完成服务任务、实现服务目标而付出或遭受的情感劳动、共情疲劳、替代性创伤等就是一种软指标,应当被纳入到社会工作者的绩效考核之中。对于这些软指标的考核需要建立在更加科学、客观的评估方法之上,具体的激励形式也需要专业领域内多方的探索、研究和讨论。

(三) 研究局限与不足

本研究存在如下局限与不足之处:首先,在研究方法上,本研究以横向调查数据为分析的基础,使得所建构的中介模型在因果解释上的力度不足,后续需要更多的纵向追踪数据来作为支撑(比如采用纵向中介、交叉滞后等模型);其次,在调查对象方面,由于从事社会工作行业的女性占比对男性拥有绝对优势,本研究所调查的对象中女性社会工作者也占了七成以上的比例,使得调查的性别比例有些失调,也导致了各研究变量在性别上没有统计学意义;最后,在控制变量上,问卷的人口学信息问题设置不够全面,缺少对一线社会工作者的专业背景、婚姻状况、服务对象数量等其他人口学因素的调查,这些变量也可能存在对于研究变量的中介或调节作用。

| [1] |

王思斌. 社工人才队伍建设的几个着眼点[J]. 中国社会工作, 2011(1): 1. |

| [2] |

曾守锤, 李筱, 何雪松, 等. 中国社工的离职倾向及其影响因素研究[J]. 重庆工商大学学报(社会科学版), 2019(4): 1-10. |

| [3] |

蒙艺, 杨晗. 共情疲劳研究综论——兼论对社会工作的理论启示[J]. 西南石油大学学报(社会科学版), 2021(6): 104-112. |

| [4] |

FIGLEY C. Compassion fatigue: coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the traumatized[M]. NY: Brunner/Routledge, 1995.

|

| [5] |

COETZEE S K, KLOPPER H C. Compassion fatigue within nursing practice: a concept analysis[J]. Nursing & health sciences, 2010, 12(2): 235-243. |

| [6] |

STAMM B H. The professional quality of life scale: compassion satisfaction, burnout and compassion fatigue/secondary trauma scales[EB/OL]. [2022-12-03]. https://proqol.org/proqal-measure.

|

| [7] |

SORENSON C, BOLICK B, WRIGHT K, et al. An evolutionary concept analysis of compassion fatigue[J]. Journal of nursing scholarship, 2017, 49(5): 557-563. DOI:10.1111/jnu.12312 |

| [8] |

于洁, 季红, 王兆秀, 张彦红, 丁文秀. 护理领域共情疲劳概念分析[J]. 护理学报, 2018(20): 10-14. |

| [9] |

KINMAN G, GRANT L. Emotional demands, compassion and mental health in social workers[J]. Occupational medicine, 2020, 70(2): 89-94. |

| [10] |

PELON S B. Compassion fatigue and compassion satisfaction in hospice social work[J]. Journal of social work in end-of-life and palliative care, 2017, 13(2-3): 134-150. |

| [11] |

NEFF K D. Self-Compassion: an alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself[J]. Self and Identity, 2003, 2(2): 85-101. DOI:10.1080/15298860309032 |

| [12] |

ALBERTSON E R, NEFF K D, DILL-SHACKLEFORD K E. Self-compassion and body dissatisfaction in women: a randomized controlled trial of a brief meditation intervention[J]. Mindfulness, 2015, 6(3): 444-454. |

| [13] |

李燕娟, 王雨吟. 自悯信书写对年轻女性客体化身体意识的作用[J]. 中国临床心理学杂志, 2018(1): 179-183. |

| [14] |

DIEDRICH A, HOFMANN S G, CUIJPERS P, et al. Self-compassion enhances the efficacy of explicit cognitive reappraisal as an emotion regulation strategy in individuals with major depressive disorder[J]. Behaviour research and therapy, 2016, 82(1): 1-10. DOI:10.1016/j.brat.2016.04.003 |

| [15] |

KARL A, WILLIAMS M J, CARDY J, et al. Dispositional self-compassion and responses to mood challenge in people at risk for depressive relapse/recurrence[J]. Clinical psychology and psychotherapy, 2018, 25(5): 621-633. DOI:10.1002/cpp.2302 |

| [16] |

KRIEGER T, ALTENSTEIN D, BAETTIG I, et al. Self-compassion in depression: associations with depressive symptoms, rumination, and avoidance in depressed outpatients[J]. Behavior therapy, 2013, 44(3): 501-513. DOI:10.1016/j.beth.2013.04.004 |

| [17] |

SMEETS E, NEFF K D, ALBERTS H, et al. Meeting suffering with kindness: effects of a brief self-compassion intervention for female college students[J]. Journal of clinical psychology, 2014, 70(9): 794-807. DOI:10.1002/jclp.22076 |

| [18] |

GERMER C K, NEFF K D. Self-compassion in clinical practice.[J]. Journal of clinical psychology, 2013, 69(8): 856-867. DOI:10.1002/jclp.22021 |

| [19] |

NEFF K D, KIRKPATRICK K L, RUDE S S. Self-compassion and adaptive psychological functioning[J]. Journal of research in personality, 2007, 41(1): 139-154. DOI:10.1016/j.jrp.2006.03.004 |

| [20] |

JAZAIERI H, MCGONIGAL K, JINPA T, et al. A randomized controlled trial of compassion cultivation training: effects on mindfulness, affect, and emotion regulation[J]. Motivation and emotion, 2014, 38(1): 23-35. DOI:10.1007/s11031-013-9368-z |

| [21] |

RICKERS S. The lived experience of self-compassion in social workers[D]. Twin Cities: University of Minnesota, 2013.

|

| [22] |

GERDES K E, SEGAL E A, JACKSON K F, et al. Teaching empathy: a framework rooted in social cognitive neuroscience and social justice[J]. Journal of social work education, 2011, 47(1): 109-131. DOI:10.5175/JSWE.2011.200900085 |

| [23] |

NAPOLI M, BONIFAS R. From theory toward empathic self-care: creating a mindful classroom for social work students[J]. Social work education, 2011, 30(6): 635-649. DOI:10.1080/02615479.2011.586560 |

| [24] |

YING Y W. Contribution of self-compassion to competence and mental health in social work students[J]. Journal of social work education, 2009, 45(2): 309-323. DOI:10.5175/JSWE.2009.200700072 |

| [25] |

HACKETT G, BETZ N E. A self-efficacy approach to the career development of women[J]. Journal of vocational behavior, 1981, 18(3): 326-339. DOI:10.1016/0001-8791(81)90019-1 |

| [26] |

郭本禹, 姜飞月. 职业自我效能理论及其应用[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2003(5): 130-137. |

| [27] |

ABELE A E, SPURK D. The longitudinal impact of selfEfficacy and career goals on objective and subjective career success[J]. Journal of vocational behavior, 2009, 74(1): 53-62. |

| [28] |

张伶, 聂婷. 社会工作者社会服务经历、职业效能与可雇佣力[J]. 南开学报(哲学社会科学版), 2015(5): 106-113. |

| [29] |

LENT R W, BROWN S D, HACKETT G. Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance[J]. Journal of vocational behavior, 1994, 45(1): 79-122. DOI:10.1006/jvbe.1994.1027 |

| [30] |

BANDURA A. Social learning theory[M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977.

|

| [31] |

姜海燕, 王晔安. 承认的作用: 基于社会工作者离职倾向的实证研究[J]. 江苏社会科学, 2016(4): 149-158. |

| [32] |

BERLANDA S, PEDRAZZA M, TRIFILETTI E, et al. Dissatisfaction in child welfare and its role in predicting self-efficacy and satisfaction at work: a mixed-method research[J]. BioMed research international, 2017, 1-12. |

| [33] |

杜柯萱. 心理咨询师自悯、应对方式与共情疲劳的关系研究[D].石家庄: 河北师范大学, 2016.

|

| [34] |

DUARTE J, PINTO-GOUVEIA J, CRUZ B. Relationships between nurses’empathy, self-compassion and dimensions of professional quality of life: a cross-sectional study[J]. International journal of nursing studies, 2016, 60(1): 1-11. DOI:10.1016/j.ijnurstu.2016.02.015 |

| [35] |

KWONG K. Assessing secondary trauma, compassion satisfaction, and burnout-implications for professional education for Asian-American social workers[J]. International journal of higher education, 2018, 7(5): 75-85. DOI:10.5430/ijhe.v7n5p75 |

| [36] |

罗娟, 王桂梅, 吉晓燕, 等. 正念减压疗法对精神科护士共情疲劳的影响[J]. 齐鲁护理杂志, 2018(23): 30-33. DOI:10.3969/j.issn.1006-7256.2018.23.008 |

| [37] |

赵楚艺, 梁伍今. 正念疗法对肿瘤科护士共情疲劳的效果分析[J]. 长春中医药大学学报, 2020(1): 152-154, 160. |

| [38] |

PRATI G, PIETRANTONI L, CICOGNANI E. Self-efficacy moderates the relationship between stress appraisal and quality of life among rescue workers[J]. Anxiety, stress, and coping, 2010, 23(4): 463-470. DOI:10.1080/10615800903431699 |

| [39] |

赵静波, 陈熔宁, 尹绍雅, 等. 临床医生情绪调节效能感: 在共情疲劳与抑郁间的中介效应研究[J]. 现代预防医学, 2018(3): 476-479. |

| [40] |

HAMED W E, LAWEND J, ABDELRAOF A I. Self-compassion and self-efficacy among academic nursing staff: relationship approach[J]. Journal of health, medicine and nursing, 2019, 62(5): 30-40. |

| [41] |

MANAVIPOUR D, SAEEDIAN Y. The role of self-compassion and control belief about learning in university students’self-efficacy[J]. Journal of contextual behavioral science, 2016, 5(2): 121-126. |

| [42] |

宫火良, 贾会丽, 郭天满, 等. 青少年自我同情量表的修订及其信效度检验[J]. 心理研究, 2014(1): 36-40, 79. |

| [43] |

NEFF K D. The development and validation of a scale to measure self-compassion[J]. Self & identity, 2003, 2(3): 223-250. |

| [44] |

PEDRAZZA M, TRIFILETTI E, BERLANDA S, et al. Self-efficacy in social work: development and initial validation of the self-efficacy scale for social workers[J]. Social sciences, 2013, 2(3): 191-207. DOI:10.3390/socsci2030191 |

| [45] |

HAYES A F. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: a regression-based approach[M]. New York: The Guilford Press, 2013.

|

| [46] |

MACBETH A, GUMLEY A. Exploring compassion: a meta-analysis of the association between self-compassion and psychopathology[J]. Clinical psychology review, 2012, 32(6): 545-552. DOI:10.1016/j.cpr.2012.06.003 |

| [47] |

ZEIDNER M, HADAR D, MATTHEWS G, et al. Personal factors related to compassion fatigue in health professionals[J]. Anxiety stress & coping, 2013, 26(6): 595-609. |

| [48] |

LEARY M R, TATE E B, ADAMS C E, et al. Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: The implications of treating oneself kindly[J]. American psychological association, 2007, 92(5): 887-904. |

| [49] |

曾祥龙, 刘双阳, 刘翔平. 慈心禅在心理学视角下的应用[J]. 心理科学进展, 2013(8): 1466-1472. |

| [50] |

马震越, 陈纬, 何健. 社会工作者专业成长力的内涵、生成过程及启示[J]. 当代教育实践与教学研究, 2018(12): 205-206. DOI:10.3969/j.issn.2095-6711.2018.12.101 |

| [51] |

张威. 社会工作督导的理论与实践分析: 国际发展与国内现状[J]. 社会工作, 2015(3): 9-21,124. |

| [52] |

张威. 专业性社会工作督导对助人者自我成长的推动作用——以华仁社会工作发展中心的小组督导为例[J]. 社会工作, 2016(5): 43-64,126. |

| [53] |

ORGAN D W, RYAN K. A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior[J]. Personnel psychology, 2010, 48(4): 775-802. |

| [54] |

聂玉梅, 顾东辉. 公益与效率: 社会服务组织绩效管理的实践——以S社会工作服务机构为个案[J]. 社会工作, 2012(1): 11-14. |

2023, Vol. 23

2023, Vol. 23