2. 华南师范大学哲学与社会发展学院,广东 广州,510631

2. 华南师范大学哲学与社会发展学院,广东 广州,510631

2. School of Philosophy and Social Development, South China Normal University, Guangzhou, Guangdong, 510631, China

本文有关民办支持性社会组织转型的研究问题起源于田野考察。在田野实践中,笔者发现,民办支持性社会组织出现了转型倾向,并集中反映在其行动策略方面。这些转型取向并未体现在学界最新的研究中,我们对该类组织的认识蓝图与现实状况有偏差,因此有必要针对民办支持性社会组织转型行动策略这一议题展开进一步探讨。支持性社会组织是那些以社会组织为服务对象,以支持社会组织发展为宗旨的组织类型。通常来说,支持性社会组织不直接服务于目标人群,而是以提供活动经费、公益需求信息、能力培训、政策咨询等方式服务于其他一些中小型社会组织、草根社会组织。[1]而民办支持性社会组织则指主要由社会力量主导运营,从成立到运营都具备民间色彩而较少官方力量介入的一种社会组织。这是一种与官办支持性社会组织相对而言的组织类型。①“转型”一词在宏观、中观、微观中各有不同指代,本文使用的是微观层面的组织转型概念。本文认为,社会组织转型指的是社会组织为了实现绩效改进和能力提升,而在观念、战略和运作层面所进行的分层式变革,其方式可以是渐进式的,也可以是跳跃式的。这是一种发生在组织对自身认识上的变革, 并伴随组织战略、结构、权力方式、模式等各方面的变化。[2]“转型行动策略”就是指与组织转型过程相关的具体行动。

组织的行动策略与环境具有关联性。社会组织转型行动策略是由其自身所处的环境变化引起的,与支持性社会组织蓬勃发展、官办组织崛起的社会背景紧密相连。社会组织已被纳入社会治理的重要范畴,成为创新公共服务供给和社会治理体制的重要抓手。支持性社会组织最初是为社会组织的成长发育而服务的特殊存在。如上海恩派公益组织发展中心这类民办机构就一度是我国政府—社会组织枢纽作用的重要承担者,彼时人们常用的称呼是“公益组织孵化器”。到2008年,国家相关部委开始出台诸多指导意见和具体推进方案,合力推进支持性社会组织蓬勃生长。随后北京市社会工作委员会正式提出“枢纽型社会组织”一词。② 之后几年间,全国各地亦陆续探索这一新型组织形态,北京、上海和广东为三大代表性地区。从构成来看,各地被认定的枢纽型组织基本为官办类型。[3]随着大批官办支持性社会组织的崛起,官办组织逐渐替代民办组织成为其中的主导力量,民办组织逐渐被边缘化。同时,学界对官办类型的关注也远远多于民办类型,民办支持性组织转型议题被“理所当然”地忽视。

因此,本文要探讨的主要问题是民办支持性组织退居边缘之后,其转型行动策略是什么?这种策略背后的逻辑是什么?对以上问题的回答不仅可以补充该议题学术研究上的缺失,还有助于在实践意义上进一步理解和探讨该类组织在社会治理中的独特作用。

二、文献综述与分析框架(一) 支持性社会组织的转型行动策略综述

组织转型在企业研究中获得了更多关注,已有相关研究主要是从内外部两方面去分析组织转型的理念、模型、运作过程和影响要素等。[4-6]与社会组织相关的社会企业转型议题也基本如此。刘蕾和周翔宇基于社会交换视角提出,机构转型成败的焦点在于能否严谨分析组织情况,发现回应产品与生产力供应困境的途径。[7] Reficco、Layrisse和 Barrios跟踪了一个非营利组织的商业模式创新(BMI)历程,验证了转型策略能够提高社会企业的价值创造和价值获取。[8]Saidoun和Bodea将领导力和沟通纳入调节因素,分析非营利组织数字化转型对项目绩效的影响。[9]

相比而言,与社会组织转型行动策略相关的议题尚未受到重视。学界对社会组织行动策略的关注集中在政社互动的维度,着重于社会组织对政府的依赖和回应策略,强调“控制与赋权”[10]“依附式合作”[11];发现了社会组织在政社互动过程中的自主性,提出回归合作伙伴关系[12]或是步入“半嵌入性合作”关系[13],以及从组织领导者层面进一步研究我国政府—社会组织关系[14];或者将目光放至制度环境,提出强激励政策背景下鼓励发展、弱激励政策背景下风险控制以及特殊的“借道机制”。[15] 同时,也有学者从组织生态场域探究社会组织与政府、营利性和其他非营利性组织等多种对象的互动。[16]虽然“政社互动”的行动策略关注维度同样隐含了对组织内外部因素及互动过程的分析,但是并没有明确将组织转型作为其行动策略的结构性情境提出。换言之,支持性社会组织转型在现有研究中处于缺席状态。现有研究主要集中在组织类型、积极影响与负面风险以及组织与外部环境互动等方面。

首先,学界关于支持性社会组织的分类方法可归纳为两种:一种是根据形成主体划分,分为政府主导型和社会主导型;③另一种是按功能划分,分为资金支持性、能力支持性、智力支持性、综合支持性、信息支持性。[17]国外研究习惯使用桥梁型组织、伞形组织、非营利部门联盟、NPO支持中心等称呼。国内学界则倾向使用公益组织孵化器、枢纽型社会组织和支持性社会组织三种称谓。其中“枢纽型社会组织”是官方语境中常用的,一般指官办支持性组织。④

其次,支持性社会组织具有积极影响与负面风险。有学者认为,公益组织孵化器可以起到拟合结构性漏洞、建立部门网络的独特作用,为支持性社会组织的积极意义提供支撑。[18]但也有许多研究者发现该类组织(尤其是官办组织)的负面风险。学者们认为,官办枢纽型社会组织容易引起目标失衡[19]、垄断[20]、官僚制衍化和挤压普通社会组织生存空间[21]的问题。最新研究还从共生理论视角提出权力过载、目标偏移、内源性腐败、结构性失衡等风险[22],以及组织在服务、绩效、专业性上的平台化局限。[23]

最后,支持性社会组织与外部环境互动的主要理论视角是资源依赖与协同治理。从政府—社会组织关系出发,葛亮和朱力基于资金、目标、领导、行动策略四个方面的分析认为,支持性社会组织对政府是“非制度性依赖”,即通过权威、私人交情、领袖魅力等非正式关系实现依赖。[24]张荆红、丁宇引入“互依联盟”形容中国枢纽型社会组织与国家的关系走向,指出国家和社会组织之间也可能是合作共赢关系,同时围绕这一关系概念深入分析其背后的动力、优势及不足。[25]陈祝平和杨涛同样基于个案研究提出,社会组织通过资源要素和绩效效果与各种外部主体达成良性互动。[26]此外,余茜还关注了更广泛的互动关系,聚焦协同动力机制、运行机制和管理机制,考察多地工会组织参与社会治理的模式,发现工会枢纽型社会组织与其他社会治理主体的互动过程,呈现出一种“自适应协同”的特征。[27]

综上所述,“民办支持性社会组织”议题的论文相较官办支持性社会组织领域数量少,且研究主题分散,缺少对该类型组织转型行动策略的深入探究。研究者将关注点集中在官办支持性社会组织(如群团组织,地方联合会、社会组织服务中心等),民办组织的现状则越来越被忽视。少数有关民办支持组织的研究大都关注政社关系,未能发现社会组织不断变化的情况,较少将制度环境、技术环境与个案的互动纳入考虑范围,尤其是忽略组织对环境的策略回应。尽管支持性社会组织的相关研究侧重于新制度主义的某些概念或理论分析,例如,组织合法性[12]、组织场域[16],但是少有研究者选择基于新制度主义的基本逻辑框架进行分析。这不利于对问题进行系统性分析,还可能落入经验研究中“削足适履”的陷阱。本文与现有研究在理论应用上的区别是:第一,从新制度主义的基本逻辑框架出发,构建更切合本研究主题的理论分析框架,对组织的转型行动策略进行系统性分析;第二,在理论框架中,打破过往对效率机制和合法性机制二元对立的区分,将效率机制与合法性机制同时作为分析基础,并且在组织分析中探寻双机制并行运作的可能。

(二) 新制度主义视角下的分析框架

新制度主义兴起于20世纪70年代后期,“开放系统”是其核心概念。在韦伯式的理念中,组织只是技术的集合体。但开放系统组织理论认为,组织是动态的、开放的系统,它必须持续与环境互换信息、能量和其他资源,才有可能得到生存和发展。而且组织本身也是环境的一部分,环境的复杂性和多变性迫使组织必须采取种种对策以适应环境要求。[28]新制度主义者否认组织是孤立个体,重视组织发展与外部环境,尤其是与制度环境的关系,揭示了组织与环境的关系逻辑。

“制度化组织:作为神话和仪式的正式结构”一文开启了新制度主义研究。以往学界认为正式结构的形成是效率目的与理性使然。而该文却开创性地强调组织对制度环境的主动性回应。[29]其后,学者们还陆续提出“组织同构机制”“组织场”“制度化”等关键概念,其中不少理念衍生成为重要的研究领域。在持续的实证研究推动下,新制度主义的基本假设和基础理论得以构建,并逐渐在实证应用中展现出很大的可能性。

自20世纪80年代开始,新制度主义对社会学科的影响日渐深远,同时各学科的理解歧义也不断产生。Hall与Taylor划分出“历史制度主义”“理性选择制度主义”“社会学制度主义”三大类型。其中“社会学制度主义”正是本文所采用的观点。区分于其他两者,社会学新制度主义具有三个特点:第一,划定制度的不仅是成文规则、程序或规范,还包含指导人类行动的“意义框架”;第二,强调从“认知维度”解释制度对行动的影响;第三,制度产生与变迁的重点在于社会环境认同的合法性地位,即一种“社会适用性的逻辑”。[30]

周雪光对该理论作了系统梳理后认为,新制度主义中组织环境有技术环境、制度环境两类。技术环境强调组织效率,致力于最小化组织成本或最大化组织产出,与效率机制相联系;制度环境强调组织合法性,要求组织接纳合法性,自觉遵从社会事实,与合法性机制相联系。宏观情境正是通过合法性机制与效率机制对微观组织施加作用。其中合法性机制是新制度主义的核心机制,推动组织接受制度环境,形塑内在制度与结构。根据制度类型划分,合法性机制又包括三个维度,分别是规制的、规范的以及认知的合法性。[31]陈勇军进一步总结了新制度主义对组织研究的贡献与局限。[32]尚航标等学者则继续沿着学说内涵和外延进行深入研讨,从而明晰新制度主义在组织管理领域中的运用逻辑。[33]在我国组织研究领域,新制度主义逐渐形成完整的理论体系和分析框架,陆续被运用至各类组织研究中。

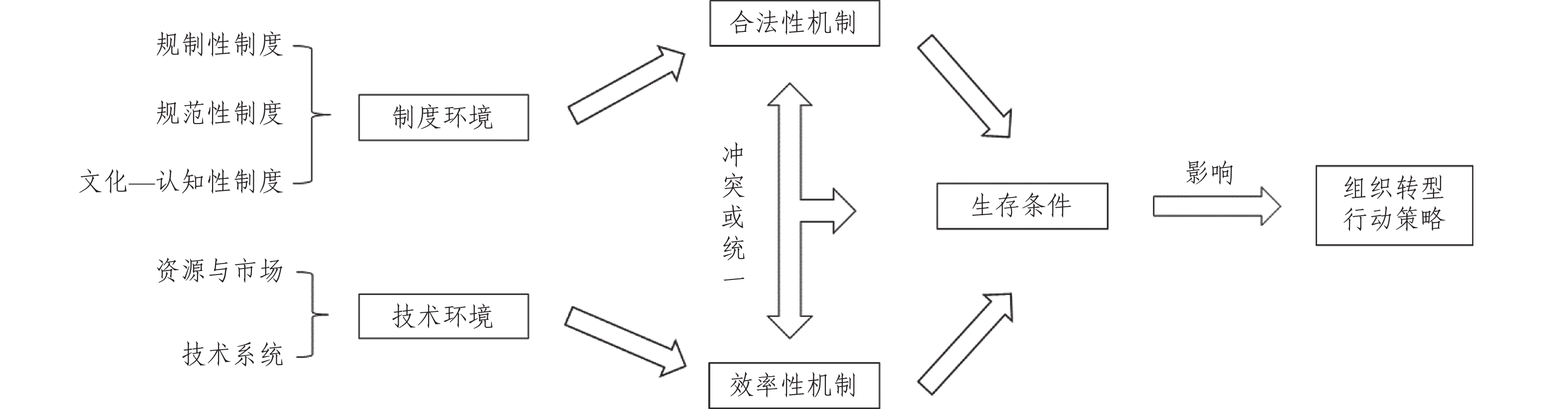

基于新制度主义的基本理念,本文整合出与议题相适配的理论分析框架——组织转型行动新制主义分析框架(见图1),结合该框架进一步阐释支持性社会组织在外部环境转变时的转型行动策略。制度环境与技术环境是组织面临的主要外部环境。制度环境被划分为规制性、规范性和文化—认知性,与合法性机制相对应,要求组织行为必须符合观念事实和制度文化。技术环境被划分为资源与市场、技术系统,与效率性机制相对应。与一般新制度主义理论不同的是,在该分析框架中两种机制并非完全对立。它们可能单独产生影响,也可能在互相冲突或统一中起作用,从而改变组织生存条件,最终影响组织的转型行动策略。

|

图 1 组织转型行动新制度主义分析框架 |

本文采用单一案例研究方法,遵循个案选择的典型性和集中性标准,最终选取G市X机构作为研究个案。

(一) 个案介绍

X机构是A组织在华南地区的衍生机构,2017年在G市某区民政局登记注册为民办非企业单位。该机构的核心业务囊括组织培育、社区营造、项目评估三大类型,业务区域遍布该省数个市区。其主要合作方有民政局、社会创新中心等政府和官办支持性社会组织,也包括部分商业机构。X机构的员工架构由上至下依次是城市经理、项目主管、项目助理。项目采取扁平化运作方式,员工以项目为载体分工协作。同一员工可能既主管某一项目,又同时参与到其他项目中。⑤A组织是中国第一批发展起来的民办支持性社会组织,具有一定的历史跨度。而X机构所在省份同样是中国最早推进支持性社会组织发展的区域之一。因此,将X机构作为个案具有典型性,可以集中反映同类组织的转型行动策略,帮助学界清晰地认识民办支持性组织在我国的转型行动策略。

A组织成立于2006年,是中国早期践行“公益组织孵化器”概念的组织之一,其业务范围扩展至全国近50个城市,成立30余家社会服务机构、基金会与社会企业。除了“公益孵化器”这一品牌项目外,还首创了公益创投、联合劝募、慈展会、社会创新空间运营、公益共享大学等社会组织支持类服务,孵化和投资超过1000家公益组织及社会企业。⑥2012年的一份调查显示,A组织的早期业务包括社会企业孵化与加速、培育公益人才、推动社区营造、资源链接、活化公共空间、提升资金效能、倡导公益理念、提供价值服务等。[34]

然而,从2012年到2022年,伴随着中国社会的十年变革,A组织的使命、策略、理念也发生了不小改变。2019年,A组织启用新的愿景、使命和价值观基石来描述其社会理想,同时提出名为“All in 社区”的发展战略,正式将社区建设纳入组织业务重点内容。这些转型策略也体现在其具体的业务实践中。作为基层实践点,X机构经历了A组织积极寻求转变的时期,同样在业务开辟上展现出转型行动倾向,项目实践体现了独特的行动策略。

(二) 研究方法

为获取充足的质性分析资料,本文第二作者在2021年7月至2021年9月以实习助理身份参与X机构的实际工作,进行了3个月的田野考察,完成了主要资料的收集工作。实习期间,其与政府、社会组织以及基层公益力量都有所接触。

首先,主要采用参与式观察法,不但参与机构的多个项目运作,而且数次加入内部小组会议。通过这种方法,我们深刻感受到X机构的行动逻辑、策略动机、行事信念和价值取向。同时,在实践中与项目各合作主体的接触更让其了解到制度环境如何影响机构的行动策略。

其次,运用深度访谈法获取资料,借助“线上+线下”沟通形式,访谈了3名X机构的主要员工。受访者皆为各个项目的主管,确保资料来自直接的真实的实践经验(具体信息见表1)。

| 表 1 被访者信息 |

最后,被访者根据调查需要,向笔者提供了相关档案资料。依靠观察笔记、访谈记录和档案资料,笔者进一步分析和总结,最终得出本文的研究结论。

四、X机构的组织转型行动策略(一) 社区转向:从“永不下场”到“All in 社区”

一般认为,民办支持性组织主要承担平台性职能,执行组织孵化、团队建设、专业能力建设以及资源扶持工作。然而,笔者发现,X机构既受到生态环境中多方的影响,又显示出较强的自主性,从而导致该类组织的业务构成比理想中更复杂。虽然X机构仍被称为“社会组织培育机构”,但其业务方向已走向复合化,并不局限于组织支持领域,而是开始转向社区业务,既作为平台型组织,又作为执行性组织参与实际运作。

上述这种社区业务转向与A组织的理念变化紧密联系。A组织多年来不断寻求变化,2019年是其转型的一个关键节点。在可追溯的档案资料中,许多内容显示出A组织变革的决心。在2006年的组织介绍中,A组织的使命是“助力社会创新,培育公益人才”,愿景是“中国的社会创造者都能拥有一个政策鼓励、资源匹配、服务齐备、舆论推崇的成长环境”。而到了2019年,A组织不仅增加了组织阶段性目标和发展战略,还在理念层面发生了深刻的变革(详见表2)。⑦

| 表 2 组织理念转变内容 |

组织理念的重大变化集中体现在其组织使命的表述上——“建构社区发展的支持系统”,这似乎代表着其支持性业务将更加聚焦到社区领域。在实际工作中,A组织不仅将其支持性业务聚焦在社区领域,而且拓展其组织业务链条,负责某些社区项目的实施环节。可见,“社区发展”概念对A组织而言具有聚焦支持性业务与拓展业务范围的双重作用。与组织使命革新类似的,还有他们同时提出的“All in 社区”发展战略,这与从前“永不下场”的提法有极大差异。⑧

实际上,这种转变在2019年之前就显现端倪。2015年,A组织整合3大核心业务领域,形成不同的业务群,社区建设显示出了成为其核心业务之一的潜力。2017年时,X机构开始承接社区建设类业务。随着社区发展理念的渐进转变,“All in 社区”的战略被机构正式确定,组织转型方向也更加清晰。这也显示出管理者破釜沉舟的决心。2019年,X机构在F市成功申请了区级项目建设点,将其作为A组织的社区营造样板项目,代表X机构正式系统化地开启社区业务。

刚好是我入职后,X机构开始向社区板块延伸,也和A组织的“All in 社区”战略有关。X机构将零散的项目取消,希望在F市S区单独打造一个社区建设项目的模板。……2019年初,X机构就向F市S区政府询问了合作机会,但当时没申办下来。2019年8月项目申请下来后,我也正式来到了X机构,接手这个项目。(C20220207)

在基层实践中,社区业务转向实质上是一种“不得已”的选择,受制于组织培育业务收益低下的状况。正像一位主管无奈的解释:“原因其实很简单,就是这种培训类工作钱太少了,靠这些业务根本活不下去”,这与笔者的田野调查发现一致。与之相比,更彰显社区业务资金的相对充盈。负责人“吐槽”,部分支持性业务“给的10万元只能勉强维持支出,甚至可能要自己垫钱”,社区建设项目却能达到30万元,可以在满足人员支出、活动支出之余分担组织的必要花费。这透露出两种基层趋势:第一,基层政府更愿意为直接服务“买单”,而不愿意为诸如培训、教育、科研等与社会服务配套的环节支付更多的花费;第二,基层政府更愿意把直接服务交给在当地注册且与基层关系更密切的社会组织。因此,“All in社区”的转型理念顺应了这些趋势。

然而在实践中,“All in 社区”理念的落实十分复杂。一方面,在业务构成上,X机构仍然呈现传统与变革“双轨”并行的特征。传统的支持性业务思维一直存在,同时影响着社区建设的取向。X机构工作人员在思考项目执行时,往往会考虑利用过往积累的组织关系,或是借助培育社区社会组织的路径去完成项目任务。另一方面,推行“All in社区”策略也并非畅通无阻。组织变革通常会遇到许多来自外部和内部的阻碍。从外部来说,如果组织能依托在地力量,那么进入社区会相对容易。X机构与F市S区合作的社区建设试点便是依托党群组织,得以相对顺利地融入当地。然而,当组织独立进入社区时,却可能受到来自在地组织的阻拦。这种阻碍产生于机构间潜在的竞争关系,这种竞争可能进一步演化为外部冲突。X机构在独立开展一项社区营造工作时,就曾有当地社会工作机构负责人前来交涉,希望X机构暂停服务,不要给居民太多资源,避免社会工作机构“无事可做”。在这种情形中,如何处置与在地机构的关系是X机构需要考虑的重要问题。

从组织内部而言,成员对变革理念的认同也是潜在问题之一。X机构在召开内部会议时,组织成员多次深入讨论此理念,他们的想法各异,态度对立。变革前路的未知,没能给予部分成员足够的信心,也没能在组织内达成目标共识。

(二) 再代理:半嵌入竞争性合作

在X机构的案例中,民办支持性组织作为“再代理人”存在,为官办支持性组织提供服务。这与常见的模式有所差异。在常见模式中,民办支持性组织通常接受政府委托,管理区域社会组织服务中心。而X机构的项目合作方是官办支持性组织而非政府,被托管的是项目而非整个社会组织服务中心。在这种关系中,官办支持性组织充任政府资源“代理人”的角色,而民办支持性组织则作为“再代理人”,为代理人提供服务,对代理人负责并接受其监督。

X机构两项重要支持性业务的合作方分别为N区社会组织联合会以及C街道党群服务中心。N区社会组织联合会由该区政法委直接领导建立,负责为辖区内的社会组织提供资源支持以及能力支撑,是典型的官办支持性社会组织。而C街道党群服务中心同样具有组织培育、人才建设的职责,其影响力覆盖C街道下属十余个社区。从实际职能上讲,党群服务中心也承担着街道层面官办支持性社会组织的角色。因此,X机构承接的是来自地方官办支持性社会组织的分包项目,机构对项目执行负责,并接受来自官办组织的监督。

X机构与政府、官办支持性社会组织之间的关系可以描述为“半嵌入竞争性合作”。学界描述政府与社会组织关系时习惯使用“依附”一词,如“依附式合作”[11]“依附式自主”[12]。然而,X机构的治理结构及服务过程更加独立自主,并没有受到当地政府的强烈干预或控制。因此,“依附”一词不能准确表达这种合作关系,倒是有可能使用“半嵌入性合作”[13]概念进行解释。这一概念被用于描述我国政府—社会组织关系的新势态。这种新态势指的是基于资源分散和功能差异,社会组织并非单向依附政府,而是处于非完全“嵌入”,也非完全与政府“脱嵌”的关联形式。双方都根据需求将某些目标嵌入对方的运转中,以达成合作。首先,市场和其他社会网络为X机构提供了获取资源的额外途径。资源结构多样化使社会组织可以避免对政府资源过度依赖,因此,社会组织可以不必完全嵌入政府。其次,由于资源渠道的不稳定性、合法性的需要和支持性服务的特征,X机构为了寻求平稳发展,必须在相当幅度内嵌入政府,从而使X机构与政府之间形成一种“半嵌入”的关系。

在官办社会组织成为政府资源“代理人”的背景下,民办组织与官办组织之间也形成了“半嵌入式合作”关系,即在业务依赖性与自主性共存的情况下进行合作。从组织功能差异的角度看,官办组织能力的不完备和民办组织的经验积累可以相互弥补,这为官办组织与X机构之间的合作提供了可能。同时两者之间又因为组织类型的同质性而具有了竞争意味,由此形成“竞争性合作”的特殊关系。

X机构与N区社会组织联合会正处于这么一种合作状态。以X机构承接的社区基金孵化项目为例进行说明。X机构在社区基金领域积累了丰富的实践经验和社会资源,而这正是N区社会组织联合会的能力缺失之处,两方因此达成合作。但两个组织之间又同时具有与生俱来的竞争关系。社区基金孵化项目完成后,X机构便被替换。N区社会组织联合会选择将基础工作揽回,并参考了X机构的模式自行运作。

由此可见,这种竞争性合作对民办支持性组织而言还具有一定的潜在风险,那就是项目执行组织具有高度的可替代性。这种情况的原因主要来源于支持性业务的局限。支持性社会组织作为知识的提供方,难免会遭遇复制。当合作组织掌握相关领域的技术时,执行方可能因此失去独特的竞争力。在人力条件合适时,对方可以选择复制相关资源以及模式,自行开展相关服务。从这种潜在风险出发,民办支持性组织需要进一步思考自身的业务竞争力所在。

(三) 角色定位生态化:行业构建与引领

除了竞争性合作外,笔者还发现X机构成为公益行业生态构建者、引领者的组织转型意图。这不仅体现在新的发展理念上,也体现在具体的组织架构、行动理念和实践方式上。实际上,A组织已经构建出较为完整的生态体系。作为一个业务区域广大的机构,A组织不仅在各地建立了区域衍生机构,还专门设立了多个职能部门甚至是独立的社会企业,用以负责技术开发、知识研究等工作,为各分部提供技术支持。A组织希望在X机构整体的技术协力下,通过基层实践项目,引领所在地区的公益行业发展。

被成员们称为“涟漪式的项目技巧” 的一个典型运行模式是全国各实践点将社会服务中发现的难点或是探索出的经验汇集至总部,由总部整合资源进行系统研究,打造出可供推广的运营模式后,再将研究成果整合为“工具包”交予各地开展实践。各实践点则通过主动寻求合作或竞标的方式,使研究成果落地,并得以推广。2017年X机构开展的某一项目,经历初期探索和经验总结,最终在G市打造出了社区基金领域的项目样板。以该项目以及全国其他区域的模式、经验为基础,总部开发出了完备的知识工具,使X机构能够进一步推广社区基金业务,将业务范围扩大至其他希望尝试这一新兴模式的区域。

A组织采用的是一种叫做涟漪式的项目理念,就是在一线城市先做一些创新的业务,有一定成果后,再提炼出这种业务模式,然后在各个基层机构推广。我们在做的社区基金项目就来源于这个模式。……这种方式能让A组织保持较高的创新力和竞争力。(D20220206)

这种创新理念已经成为被成员普遍认可的价值观和组织文化,深刻影响着X机构的行动实践。在对X机构工作人员进行访谈时发现,所有被访者无一例外地都会提到业务创新的理念,从他们的言语间让人感受到其对这一理念的看重。这与笔者田野所见也是相同的。可以说,无论业务扩展还是项目实践,该组织都清晰地展现出创新者的姿态。

我们的优势是创新与求变,能跟得上政府需求的更新。A组织会提前进行研发工作,然后在全国范围内进行推广。像我们在G市实施的某项目,第一年落地后,可以生成一套逻辑思路给到全国,其他地区可以复制。(L20220207)

通过研究投入与项目运营,A组织希望以引领者的姿态走在行业前沿。而正如被访者所言,组织持续的创新使他们能紧跟社会需求从而获取资源竞争中的优势。对于基层实践点来说,这些创新成果也为他们带来了独特的竞争力,成为组织在资源获取中的助力因素。组织所承接的重点支持性项目都将总部开发的课程、课件、案例资料等知识工具包作为项目执行中的重要资源,这在一定程度上能增强项目的专业性。同时,通过基层的实践,能让先进的经验在行业中得到扩散。

(四) 资源结构:从单一到多元化

许多研究认为,社会组织正经历从单一到多元化资源结构的转变。不同于以往政府垄断资源的状况,如今企业以及其他社会资助构成新的独立“市场”。[13, 17]笔者在X机构的实际运作中也发现了这种现象。基层政府是社会组织的主要管理者,对支持性社会组织来说,在实践中获得它们的资源非常重要。因此X机构的资源结构在很长的一段时间内都是以项目收入,尤其是政府购买收入为主。不过,尽管X机构很少获得多元资助,A组织却一直尽力维持着政府、企业与社会资助的多元资源结构。这说明X机构也正试图实现从单一到多元资源结构转变,这种倾向尤其体现在他们对商业合作的探索中。

本文第二作者曾加入机构会议参与探讨如何开拓新项目。其在此过程中发现,X机构除了争取政府资源外,还会有意识地挖掘个人、商业机构等业务来源。根据项目类型与面向的主体,X机构主要采取两种行动策略。第一种策略是设计商业性项目,开发个人与社会组织作为合作对象。其主要方式是为社会组织和个人提供具有针对性的专业化服务和支持,从而扩展服务对象,从市场中获取更广泛的资源。X机构曾提出学生公益成长项目,并主动寻找社区、居民、学校争取合作,这是其最为明显的商业化举措之一。第二种策略则是协作企业社会责任(CSR)项目,争取商业机构的合作机会。其主要方式是为项目提供策划、执行、评估等服务,帮助其公益项目落地,扩大影响力范围。在这种情形下,X机构往往是作为项目协作方参与其中,可能是协助项目开展在地实践,也可能是合作推广某个公益提案大赛。

五、组织转型行动策略的新制度主义分析(一) 松散关联:合法性和效率性的冲突与融合

新制度主义认为,制度影响并不是一个单纯的被动过程,组织在与环境的互动过程中会展现出强烈的主动性。X机构的理念转变以及“all in 社区”的业务转向正是组织在与制度环境互动过程中自主性的体现。这种自主性可以使用新制度主义中的“松散关联”概念进行解释。这一概念是指,当无法符合环境要求时,组织就会进入“松散关联”(loose coupling)的状态,出现正式结构与组织实际运作相分离的现象。[29]这种与正式结构相分离的运作方式可以被称作“非正式手段”。在松散关联状态中,一方面正式结构使其可以保持合法性,继续得到外部支持,另一方面非正式手段则根据所处环境灵活应对问题,提高组织的运作效率。X机构正处于这种松散关联状态。虽然使用“组织发展中心”的称呼,X机构仍以支持性社会组织的面貌存在,但组织的实际行动明显正与机构类型脱离,业务类型正向社区领域偏移。根据不同的项目条件,甚至其支持性业务的重要性也在不断变化。

组织的松散关联状态产生于效率机制和合法性机制之间的冲突。从效率机制上看,因为业务渠道不稳定以及支持性业务收益低下等原因,单一的业务类型难以良好地维持组织生存。组织为了回应效率需求,在行动上转向寻求多元化业务发展。而从合法性机制上看,A组织是一家运营多年的支持性社会组织,无论组织内外都习惯于将支持性业务作为本职工作,由此产生认知合法性,影响着组织业务变革的推进。同时X机构以“组织发展中心”的名义进行活动,也受到了规范合法性的影响。

这些来自合法性机制与效率机制的冲突使得组织正式结构与行动策略逐渐产生分离。社会组织在维持原有职能的同时,一定程度上也采取“非正式手段”进行业务创新,从而谋求稳定发展。对于X机构而言,“非正式手段”就是组织业务的社区转向。支持性业务和社区业务的共通之处以及组织过往在社区领域的积累为这种业务转向提供了可能性。同时,随着社区业务转向被纳入组织理念之中,“非正式手段”也在组织内外取得一定的合法性,更加灵活地处理问题,最终形成组织松散关联状态,效率机制与合法性机制在冲突和融合之间寻得平衡。

(二) 仪式性行为:获取合法性的选择

X机构与官办支持性社会组织之间是特殊的“竞争式合作”关系。这种关系有时有悖于常规的利益交换逻辑,反而存在着项目执行方工作投入与资源获取不平衡的情况。举例来说,X机构与N区社会组织联合中心的合作项目之一,不仅项目经费只勉强足够用作活动执行,而且需要投入比其他项目更多的精力。那么,为什么这种合作得以达成?既然项目不符合利益逻辑,X机构又因何选择并维持相互合作的关系?综合对“竞争式合作”的分析以及新制度主义的观点,本文认为,这种特殊关系的形成不是简单的逐利行为,而是民办组织与官办组织两方基于制度环境和技术环境做出的选择,尤其与民办组织的合法性获取密切相关,具体体现在两个方面。

第一,对官办支持性社会组织来说,合作的形成基于技术系统层面的组织能力互补,是效率机制的选择。对官办支持性组织而言,完成政府交付的任务是其重要责任,然而其组织能力却不一定随时都能与政府要求相契合。当面对处于探索期的创新实践和前沿领域时,专业能力与技术的欠缺将导致组织能力无法满足项目需求。如果这时民办组织拥有更丰富的经验、更专业的能力,官办组织在理性抉择下就会倾向于转向外界,用委托的方式寻求合作。经由彼此合作,双方的能力在技术环境上达成互补,项目成效亦得到保证。

N区社会组织联合会的人手不够,但是各种业务都得接。这次合作是因为政法委下达建立社区基金的任务,但他们对社区基金不熟悉,不知道具体应该怎么做。我们又正好有这方面的经验和资源,于是他们就找到我们做外援。(D20220206)

第二,对民办支持性社会组织来说,这种合作不一定因效率而形成,更可能作为获取合法性的方式之一而存在。如前文所述,虽然社会组织的资源结构已经不仅限于政府,但在公共服务市场仍未发展完备的情况下,政府资源仍是社会组织需要重点争取的内容。[13]在合法性机制的影响下,为了取得政府认可并且获得更多政府资源,组织通常会选择一些与组织效率无直接关联的仪式性的行动策略。X机构的行动策略也可以被看作是仪式化的工作。在被访者的叙述中,基层机构往往缺少接触政府的渠道,只能以当地官办社会组织为中介,间接地从政府处获取资源。因此除了利益趋向外,他们的行为策略还是为了获取组织合法性,从而拓宽自己获取政府资源的渠道。对X机构来说,与相对容易接触的政府代理人,即官办支持性社会组织进行仪式性合作是其务实的行动策略。因此,为了提高政府、社会对自身的认可度,即便是资金与工作量不成正比的项目也会被考虑承接,哪怕这些工作并不能为组织带来直接利益甚至还繁琐费力。

可以说,像我们这样的基层机构很难接触到政府人员,只能通过这类官办的组织产生联系。所以和他们合作其实是为了获取更多政府的业务,得到更多资源。(D20220206)

民办组织和官办组织的合作意图各不相同。因此两者的合作关系不能简单归因为利益,而应看作效率机制和合法性机制双重运作的结果。其中民办组织为追求合法性而采取的仪式性行为,尤其值得注意。

(三) 外部促变:市场与技术系统的影响

结合新制度主义的理论观点,本文认为X机构的资源结构多元化以及生态角色的转变源于市场和技术系统的影响,是效率机制运作的结果。其中资源结构多元化主要是为了匹配资源和市场环境,生态角色的转变则与技术系统相关。

第一,资源结构转变受到市场中新加入竞争者以及支持性业务特性的影响。一方面,随着行业的发展,与X机构构成竞争关系的组织逐渐增多。另一方面,“钱少事多”的培训类业务却在逐渐变少。在持续三个月的田野调查期间,X机构所负责的项目执行周期普遍在延长。根据X机构被访者提供的信息,项目周期结束后能续约的项目数量也不断减少。地方政府更倾向于取消他们认为的“非必要”的项目,或是将项目回揽到自己官办支持性社会组织手中。面对这种市场环境,多元化的资源结构能够帮助社会组织获取更稳定的生存条件,帮助其更好地实现社会价值。[16]并且,社会对公益理念的认可和企业社会责任感的上升也增加了资源结构扩展的可能性。

第二,生态角色的转变与技术系统相关。X机构从平台到生态引领者的转变,目的之一是增加技术系统的优势,从而提高组织竞争力,获取更多资源。通过开发一些“别人没做过的、普通机构不会做的,能体现未来发展趋势的项目”(D20220206),组织在市场竞争中可以获得技术优势。尤其是作为支持性组织,其所提供的服务具有可复制性,就更要求组织进行自我革新。当同类组织掌握了相关领域的技术或能力培育方式后,对方完全可以复制相关模式,绕过合作伙伴自行开展服务,民办组织可能会因此失去竞争力。因此,对民办组织来说,始终保持创新性和技术更迭是其保证技术系统领先和足够竞争力的要求。

六、结论与讨论:适应性兼容本文结合新制度主义的理论观点,以个案研究方法探究了民办支持性社会组织在外部环境转变时的行动策略。在当代中国情境中,民办社会组织的发展受制度环境和技术环境的双重影响。这种影响通过合法性机制与效率性机制分别产生作用,两种机制的冲突或融合将促使组织做出转型行动策略。以此为基础,将X机构作为一个探索性案例,本文提出了民办支持性组织的四种行动策略转变——组织业务社区转向、资源结构多元化、角色定位生态化以及作为“再代理人”与官办组织建立“半嵌入竞争性合作”关系。

民办支持性社会组织转型行动策略及其逻辑是基于合法性与效率机制,与外部环境的动态平衡的结果,可以将之称为“适应性兼容”。第一,民办支持性社会组织发生了从单一领域到复合领域、从“教练”到“运动员”的转变。这种社区转向背后体现了社会组织的合法性和效率性机制的冲突与融合,最终使组织结构与业务方向选择性背离,呈现为组织的“松散关联”现象。第二,民办组织与官办组织之间存在特殊的“半嵌入竞争性合作”关系。这种合作可能作为仪式性行动而存在,民办组织由此加强与官办组织的联系,增强自身在政府层面的合法性,获取更多资源。第三,面对资源、市场和技术环境的影响,民办组织通过成为行业生态构建者,建立自身独特竞争力,同时不断挖掘多元化的资源结构以获得稳定生存条件。

然而在实践层面上,这种转型行动策略及逻辑仍有值得商榷之处。从外部而言,民办组织在与半嵌入竞争性合作中存在丧失独特性而被吸纳和取代的风险。同时,在政府购买社会服务的市场机制驱动下,处于“买方市场”中的社会工作机构和社区社会组织等在地社会组织,也可能成为支持性社会组织社区转向的主要竞争对手。从内部而言,组织转型更需要采用妥善的方式去重塑组织成员的组织认同,从而减少组织转型的内部阻力。总之,民办组织或许需要进一步思考自身的核心竞争力及其行动边界,有关转型行动策略仍有许多讨论的空间。

在理论层面上,本文丰富了我们对民办支持性社会组织的认识。X机构的组织结构与行动的松散关联和仪式化行为提示我们,应更关注民办组织的自主性及其对外部环境的回应逻辑,思考在社会治理方面如何实践更具包容性的社会组织发展理念。而民办组织在生态角色上的变化则揭示出民办组织在社会发展中更为独特的作用。事实上,近年的实证研究也证实了民办支持性组织的积极意义[18],基于实证研究以及本文经验证据,我们应当重新思考这类社会组织对行业发展的贡献。本文延伸了新制度主义在民办支持性社会组织这一细分领域的运用,围绕这类组织的生存环境,对理论框架进行具体操作化,验证了合法性机制、仪式性行为等重要命题的广泛适用性。同时,说明合法性与效率在组织“非正式手段”合法化的条件下可以兼容。新制度主义理论一般将合法性机制与效率机制对立看待,着重分析两者的冲突,或是分析单一机制对组织的影响。但本文强调两种机制可能在某种平衡状态中达成融合。首先,本文挑战了以往新制度主义对组织运作机制的二元划分,发现了合法性机制与效率机制并非完全对立,更非零和关系。当组织达到效率与合法性相互平衡的状态时,两种机制将统一于组织的行动策略,在实践意义上兼容,共同服务于组织策略。其次,强调从动态视角看待两种机制的关系,这会随环境变化与组织策略变化而变动。除了互相对立导致的此消彼长,两者还存在某种相对平衡的状态。这种平衡状态是效率机制和合法性机制从冲突走向融合的主要标志。再次,组织达成这种相对平衡的状态,需要借助相应的方式或工具。在本研究中,平衡两种机制的方式就是组织的“非正式手段”合法化。换言之,组织可能通过某种方式使自身内部实现相对平衡的状态,从而使得效率机制和合法性机制从冲突走向融合。最后,个案样本具有局限性,研究结论并不能推广到所有类型的民办支持性社会组织或官办的支持性社会组织之转型行动策略。正是因为支持性组织类型具有多样性,所以社会组织的行为策略案例比较研究是值得进一步探索的议题。例如,民办支持性社会组织还可细分为智力支持、资金支持等不同类别。不同服务类型的组织是否具有与众不同的转型行动策略?又例如,官办支持性社会组织与民办支持性组织的行动策略有何区别与关联等问题,也是我们进一步深化社会组织研究的重要议题。

注释

① 除“支持性社会组织”外,国内外学界还采用了多种称谓形容该类机构,如枢纽型社会组织、公益组织孵化器、桥梁型组织等。这些称谓形成的组织定义各有细微不同,但本质上是相似的。为了方便理解,本文统一采取支持性社会组织的说法,并进而以“民办支持性社会组织”一词区分官办类型组织。

② “枢纽型社会组织”是“支持性社会组织”在政府语境的提法之一,参见北京市人民政府.《关于加快推进社会组织改革与发展的意见》 http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/201905/t20190522_56604.html。

③ 部分学者还由此延展划分出各种混合型组织,但从根本上说,都是根据组织的形成方式,按照政府主体、民间主体占据地位不同进行类型区分。为方便说明,本文简述为政府主导型和民间主导型。

④ 虽然早期政策文件指出,民间机构也可被认定为枢纽型社会组织,参见北京市人民政府《关于构建市级“枢纽型”社会组织工作体系的暂行办法》。http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/201905/t20190522_56696.html。但从实际机构认定、近年政策用法和学界习惯上看,可以认为这个词已经成为官办支持性社会组织的代称。

⑤ X机构的业务概况来自笔者对机构项目资料的总结。基于研究伦理要求,此处不便公开具体内容作为印证。下文中涉及研究对象隐私的内容亦不作公开。

⑥⑦ A组织的发展概况来自该组织官方网站的“机构简介”“主要工作”板块,同时结合笔者所获内部资料作为印证。

⑦ “永不下场”由A组织创始人提出,曾被归为该组织的八大重要价值观之一,意指在社会组织行业“只做教练,不当运动员”。

| [1] |

周秀平, 刘求实. 以社管社: 创新社会组织管理制度[J]. 中国非营利评论, 2011(1): 55-70. |

| [2] |

顾元勋, 刘鹏, 肖忠东. 企业管理转型的集成框架与行动策略[J]. 北京交通大学学报(社会科学版), 2010(4): 42-49. |

| [3] |

石晓天. 我国枢纽型社会组织的功能特征、建设现状及发展趋势——文献综述的视角[J]. 理论导刊, 2015(5): 85-88. |

| [4] |

王吉发, 冯晋, 李汉铃. 企业转型的内涵研究[J]. 统计与决策, 2006(2): 153-157. DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2006.02.059 |

| [5] |

薛有志, 周杰, 初旭. 企业战略转型的概念框架: 内涵, 路径与模式[J]. 经济管理, 2012(7): 39-48. |

| [6] |

姜勇, 修国义. 企业战略转型的本质及其影响因素分析[J]. 科技与管理, 2007(2): 51-53. DOI:10.3969/j.issn.1008-7133.2007.02.016 |

| [7] |

刘蕾, 周翔宇. 非营利组织转型社会企业的策略选择: 基于社会交换理论的比较案例研究[J]. 公共管理与政策评论, 2018(4): 83-91. |

| [8] |

REFICCO E, LAYRISSE F, BARRIOS A. From donation-based NPO to social enterprise: a journey of transformation through business-model innovation[J]. Journal of business research, 2021, 125: 720-732. |

| [9] |

SAIDOUN A, BODEA C. Digital transformation of non-profit organizations and the impact on their project performance[C]. Maribor: Scientific conference with international participation, 2021: 30-38

|

| [10] |

敬乂嘉. 控制与赋权: 中国政府的社会组织发展策略[J]. 学海, 2016(1): 22-33. DOI:10.3969/j.issn.1001-9790.2016.01.003 |

| [11] |

彭少峰. 依附式合作: 政府与社会组织关系转型的新特征[J]. 社会主义研究, 2017(5): 112-118. |

| [12] |

王才章. 政府购买公共服务中政府与社会组织的关系——一个组织社会学的新制度主义视角[J]. 学术论坛, 2016(3): 62-66. DOI:10.16524/j.45-1002.2016.03.015 |

| [13] |

冷向明, 张津. 半嵌入性合作: 社会组织发展策略的一种新诠释——以W市C社会组织为例[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2019(3): 20-28. |

| [14] |

ZHAN X, TANG S Y. Understanding the implications of government ties for nonprofit operations and functions[J]. Public administration review, 2016, 76(4): 589-600. DOI:10.1111/puar.12515 |

| [15] |

黄晓春, 周黎安. 政府治理机制转型与社会组织发展[J]. 中国社会科学, 2017(11): 118-138, 206-207. |

| [16] |

ROBICHAUD R W, FERNANDEZ K. Intersectoral experiences: nonprofit managers and sector influences in child welfare agencies[J]. Human service organizations: management, leadership & governance, 2017, 41(1): 76-93. |

| [17] |

丁惠平. 依附, 发轫与同构: 当代中国社会组织发展历程[J]. 学习与探索, 2019(10): 30-37. DOI:10.3969/j.issn.1002-462X.2019.10.004 |

| [18] |

YANG A, CHEONG P H. Building a cross-sectoral interorganizational network to advance nonprofits: NGO incubators as relationship brokers in China[J]. Nonprofit and voluntary sector quarterly, 2019, 48(4): 784-813. DOI:10.1177/0899764018819869 |

| [19] |

姚迈新. “枢纽型”社会组织: 目标偏离与防范[J]. 广东行政学院学报, 2014(1): 5-9. |

| [20] |

马庆钰. 纠正枢纽型社会组织的发展偏向[J]. 行政管理改革, 2014(9): 47-49. DOI:10.3969/j.issn.1674-7453.2014.09.012 |

| [21] |

余永龙, 刘耀东. 游走在政府与社会组织之间——枢纽型社会组织发展研究[J]. 探索, 2014(2): 154-158. DOI:10.3969/j.issn.1007-5194.2014.02.029 |

| [22] |

刘耀东. 中国枢纽型社会组织发展的理性逻辑、风险题域与应对策略——基于共生理论的视角[J]. 行政论坛, 2020(1): 108-113. DOI:10.3969/j.issn.1005-460X.2020.01.016 |

| [23] |

王嘉渊. 支持性社会组织的平台化趋向: 发展局限与路径选择[J]. 学习与探索, 2020(6): 45-52. DOI:10.3969/j.issn.1002-462X.2020.06.007 |

| [24] |

葛亮, 朱力. 非制度性依赖: 中国支持型社会组织与政府关系探索[J]. 学习与实践, 2012(12): 70-77. |

| [25] |

张荆红, 丁宇. 互依联盟何以可能?——中国枢纽型社会组织与国家之关系及其改革走向[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2018(6): 131-140. |

| [26] |

陈祝平, 杨涛. 民间社会组织的资源, 绩效及与外部主体良性互动——以恩派为个案[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2015(1): 110-116. |

| [27] |

余茜. 自适应协同: 工会枢纽型社会组织参与社会治理创新的协同机制[J]. 天津行政学院学报, 2016(6): 15-21. |

| [28] |

于显洋. 组织社会学[M]. 第2版. 北京: 中国人民大学出版社, 2009: 67.

|

| [29] |

MEYER J W, ROWAN B. Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony[J]. American journal of sociology, 1977, 83(2): 340-363. DOI:10.1086/226550 |

| [30] |

HALL P A, TAYLOR R C R. Political science and the three new institutionalisms[J]. Political studies, 1996, 44(5): 936-957. DOI:10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x |

| [31] |

周雪光. 组织社会学十讲[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2003: 71-91.

|

| [32] |

陈勇军. 制度与组织——新制度主义对组织理论的探索[J]. 前沿, 2010(13): 162-165. DOI:10.3969/j.issn.1009-8267.2010.13.040 |

| [33] |

尚航标, 田国双, 李卫宁. 组织社会学新制度主义与管理研究[J]. 东北农业大学学报(社会科学版), 2011(1): 37-42. |

| [34] |

乔佳琦. 政社合作背景下支持型社会组织发展模式研究[D]. 上海: 华东理工大学, 2012.

|

2023, Vol. 23

2023, Vol. 23