农村留守妇女既是国家经济社会发展的推动者,也是国家改革发展成果的共享者。一方面,自中共十九大报告提出实施乡村振兴战略以来,农村留守妇女积极参与其中,持续发挥自身的主动性和创造性,成为保障国家粮食安全、促进乡村产业发展、推进乡村社会建设、改进乡村基层治理的重要力量。尤其是在农村青壮年劳动力外流和人口老龄化背景下,农村留守妇女作为推动乡村全面振兴的重要主体,其主体性作用的发挥关乎乡村振兴战略实施的效果和质量。另一方面,在全面实现“两个一百年”奋斗目标进程中,党和国家高度重视农村留守妇女关爱服务工作。自2013年中央一号文件提出“高度重视农村留守儿童、留守妇女、留守老人问题,加强生产扶持、社会救助、人文关怀,切实保障他们的基本权益和人身安全”以来,[1]有关加强农村(留守)妇女关爱服务的要求已连续数年写入中央一号文件当中。2019年民政部、公安部等13部门联合印发的《关于加强农村留守妇女关爱服务工作的意见》针对留守妇女在生产、生活中的困难和需求,提出具体关爱服务措施。[2]在全面推进乡村振兴的新时代背景下,基于对河南、四川和江西3省56个案例的深度访谈资料,本研究以社会支持理论为理论基础,以需求层次理论为分析框架,采用扎根研究方法,通过三级编码,构建需求导向下农村留守妇女关爱服务体系的构成模型,为完善留守妇女关爱服务体系提供实际参考,使留守妇女既能受益于乡村振兴的各项举措,亦能为乡村振兴作出贡献。

一、文献综述伴随着国家现代化、工业化和城市化的深入推进,我国农村劳动力持续大规模地向城市流动,农村留守人口群体和留守家庭形态也日益普遍化和常态化。在性别分工不平等、教育与照料责任倾斜等重压之下,大多数农村留守妇女成为在社会资源分配上具有经济利益的高依附性、生活质量的低层次性、政治方面的低影响力和心理方面的高敏感性等特征的特殊社会群体[3],即农村社会当中的边缘群体和弱势群体。根据笔者所在研究团队自2006年持续至今的关注发现,随着乡村社会的快速转型,农村留守妇女已非完全同质化的群体,她们因生命周期阶段、家庭经济状况、夫妻情感状况等方面的差异而面临不同的生活问题和需求满足问题,并且留守妇女所面临的主要的整体性困境也已发生转变。在早期研究中,留守妇女主要面临劳动强度高、精神负担重、缺乏安全感等生产和生活问题。如今,照料负担重、婚姻危机和疾病困扰业已成为当前留守妇女面临的三大突出困境。[4]留守妇女群体的弱势地位使其难以依靠自身的力量摆脱困境,因而,这一群体急需家庭、社区、社会组织和政府等多元力量的社会支持。

自20世纪70年代初精神病学引入社会支持概念后,社会学和医学用定量评定的方法对社会支持与身心健康的关系进行了大量的研究。[5]社会支持是指“一定社会网络运用一定物质和精神手段对社会弱者进行无偿帮助的一种选择性社会行为”。[6]其对身心健康的影响可分为两类:一是主效果模型,即无论个体是否面对压力情境,社会支持具有普遍增益的效果;二是缓冲器模型,即在个体面临较高压力的情况下,社会支持使人们免受或少受压力事件影响。[7]至20世纪末,研究者主要将社会支持当作个体从朋友或熟人网络得到的一般性社会资源。进入21世纪后,研究者则更强调不同的网络关系会提供不同类型的社会支持。[8]换言之,社会支持主体具有多层次、多样化的特征。根据主体性质不同,社会支持可分为正式和非正式社会支持:前者多指来自基层自治组织、社团组织以及政府相关部门的各种制度性支持,具体包括村党支部、村民委员会、妇联组织、经济合作组织、生产合作组织、公益组织/社区组织、民政部门、社会保障部门等多元主体;[9]后者主要指来自家庭、亲友、邻里、同事、慈善机构、社区志愿者服务和非正式组织的支持。[10]根据内容性质不同,社会支持可分为情感支持(包括精神慰藉、要事决策等)、实际支持(包括经济支持、劳动支持和照料支持等)和社会交往支持(包括外出同行、日常交流等)三大类别。[11]上述两种划分方式对后续的社会支持研究具有重要影响。

党的十九大以来,农村留守人口社会支持问题愈加受到学界关注。但是,研究者们较多关注农村留守儿童和农村留守老人群体,而较少关注农村留守妇女群体。有关农村留守妇女社会支持的研究,主要聚焦于四个方面。一是针对社会支持对留守妇女身心健康的影响进行实证测量。张璐等对陕西省的实证研究表明,家庭亲密度和社会支持是影响留守妇女抑郁情绪的重要因素。[12]薛继婷等对浙江省和黑龙江省的实证调查发现,留守妇女的心理健康水平整体较差,并且受家庭经济收入、丈夫回家频率等因素影响显著。[13]二是基于社会支持系统理论,探讨留守妇女社会支持的主要来源和不同类型。李敏、刘梦及牛芳、康翠云提出,在留守妇女社会支持系统中,非正式社会支持占主导位置,正式社会支持与关爱服务存在明显不足。[9, 14]李欣悦等参照范德普尔的分类方式指出,在留守妇女社会支持网络中,相对于实际支持网而言,情感支持网和社会交往支持网较缺乏。[15]邹亚萍认为,家庭成员、亲属是情感支持和实际支持的主要提供者,邻居和朋友群体则是社会交往支持的主要提供者。[16]三是借鉴格兰诺维特的社会网络理论,关注留守妇女社会支持网络随着社会转型所发生的变化。余洋和王春蓉认为,正式社会支持网络开始在留守妇女群体中发挥越来越重要的作用。[17]韦巧玲发现,在易地扶贫搬迁中,社会工作组织为留守妇女提供了重要的就业技能培训和家庭教育等支持。[18]可见,随着血缘关系向地缘、业缘关系转变,留守妇女社会支持网络面临再建构的问题。四是关注留守妇女尚待完善的社会支持体系和关爱服务体系。部分学者突出强调了社会工作在构建留守人口关爱服务体系中的支撑性作用。叶春燕等基于留守妇女正式社会支持不足的情况,主张构建以政府为主导、多元主体共同参与的“一主多元”型社会支持体系。[19]韦巧玲则主张构建社会工作者、社会组织、高校社团和社区多元主体相互配合、协调的“四社联动”模式。[18]卢梦凡呼吁社会工作者助力留守妇女构建良好的社会支持网络。[20]王亚奇等倡导通过“社会工作+”与关爱服务体系互嵌的方式来构建留守人口社会关爱服务体系。[21]

综上所述,有关社会支持的现有研究主要强调支持主体的合作参与和支持内容的多元并进。但是,有关农村留守人口社会支持的研究主要针对农村留守儿童和留守老人群体,而对农村留守妇女群体的关注明显不足。有关农村留守妇女社会支持现有成果的贡献为:将留守妇女群体置于社会支持系统和社会支持网络之中,重点采用问卷调查、量化分析等方法对留守妇女的社会支持现状及其影响因素等开展实证研究,得出了一系列具有参考价值的结论,对完善面向农村留守妇女的社会支持体系具有启示意义。但是,现有相关研究也存在三方面不足:一是从研究方法上看,既有研究多以问卷调查和实证分析为主,缺少微观视阈下对日常生活中留守妇女社会需求满足与支持情况的深度呈现;二是研究对象主要来源于某省或某县,研究结论的区域覆盖面可能存在不足;三是研究视角主要从现有可利用资源(供给侧)出发,而对留守妇女的现实需求(需求侧)的考虑不足。因此,本研究拟以社会支持理论为基础,基于扎根理论的研究方法,通过深度案例访谈资料,从留守妇女需求侧出发,深入了解留守妇女现有社会支持的构成及效能,期望能对解决留守妇女的困难、完善其关爱服务体系建设具有实践意义。

二、研究设计(一) 田野概况

2016年7—8月,笔者及所在的中国农村留守人口研究团队在河南、江西和四川三个劳动力输出大省分别选取了廖原县平楼村、三阳县龙宝村和灵州县富东村开展实地调研。2022年7—8月,笔者对三个村庄的关键人物进行了再次回访。①这三个村庄的共同点是,劳动力人口外流的起始时间早,规模较大,持续周期长,村庄社会和农民家庭对打工经济收入的依赖程度较高。不同之处则表现为两方面:一是村内土地流转程度不同;二是乡村工业发展情况各异。在全面推进乡村振兴的背景下,全国各地乡村的前途必然体现出因地制宜的差异化发展特点。因此,若将这三个村庄的社会结构和农民生计资源等条件考虑在内,根据劳动负担程度的不同,可区分出不同的农村留守妇女类型。

1. 河南省廖原县平楼村

该村有一家种植专业合作社并流转了全村约75%的耕地。这使村内绝大多数留守妇女的农业生产负担相对较轻,即便是将土地流转给合作社的家庭,仍然还有1分到2亩不等的土地需要耕种,同时养殖情况并未发生多大变化。村内有一家可容纳不足10名工人的小型纺织厂。

2. 江西省三阳县龙宝村

该村土地资源丰富,农民生计非常多元。虽然部分农户之间进行了土地流转,但是绝大多数留守妇女仍然从事农业生产且劳动负担较重。村内有一家可容纳不足8名工人的小型电子配件加工厂。

3. 四川省灵州县富东村

该村被列入乡镇城镇化建设规划,所以几乎没有土地流转现象。因此,相较于前两个村庄,该村留守妇女基本都需要从事农业生产且劳动负担最重。村内暂无农业企业或小型加工厂。

(二) 研究对象

农村留守妇女是指丈夫外出从事务工等非农工作半年以上,本人留在村庄居住生活的18—60岁的妇女。根据研究需要,2016年7—8月笔者及研究团队在村干部、村民的共同帮助和引荐下,对三个村庄的留守妇女以及其他重要知情人进行了深入访谈。2022年7—8月,笔者再次回访。研究的有效访谈对象共计56人,其基本特征有6个。第一,从年龄分布来看,受访者最小年龄为21岁,最大者为59岁,但主要集中于40—59岁年龄段(占比为78.6%)。从生命周期来看,该年龄段正是农村妇女家庭抚养和赡养任务并重的阶段;当然,处于哺乳期农村留守妇女的情况也需特别关注。第二,文化资本较为薄弱。留守妇女文化程度集中在小学阶段(含未毕业,占比为60.7%)。第三,婚姻圈以地缘关系为主。留守妇女娘家所在地为本村或附近村镇的最多(占比为89.3%),跨市或跨省婚姻较少(占比为10.7%)。第四,照料负担普遍较重。除2名待产期留守妇女不用照料他人以外,其余留守妇女都需要照料1—2名未成年子女或年迈的老人,部分留守妇女需要照料3—5名家庭成员。值得注意的是,部分中年留守妇女承担着一家三代的照料责任,由于初婚年龄较小而生育周期较长,她们在一定时间段里既要赡养年迈的公婆,又要供养就学子女,还要照料幼小的孙辈。第五,大部分留守妇女都承担着农业生产任务或从事其他工作,仅15名留守妇女明确表示不承担生产任务(主要是哺乳期和待产期妇女)。第六,丈夫以跨省流动为主(占比为68.5%),主要从事建筑、装修等行业(占比为44.4%)和制造加工行业(占比为29.6%)。具体情况见表1。

| 表 1 研究对象基本属性情况 |

(三) 研究方法:扎根理论

扎根理论最早由社会学家格拉泽(Glaser)和斯特劳斯(Strauss)所提出。1967年,格拉泽和斯特劳斯合作出版著作《扎根理论的发现》,构建了一套系统的从资料中建立理论的分析程序和方法论策略,即扎根理论。[22-23]该理论在一定程度上挑战了当时在美国社会学界占主导地位的实证主义量化研究方法,因而受到质性研究者的争相追捧。该理论的研究方法在本质上属于归纳研究范式,提倡在经验资料中发展理论,而不是从已有的理论中演绎可验证性的假设,因此,特别注重构建扎根于实际现象和实际资料的理论模型。[24]5-13本研究采用内容分析、扎根理论分析,通过三级编码的方式,即一级编码——开放式编码、二级编码——关联式编码、三级编码——选择式编码,[25]332对56名留守妇女的深度访谈资料进行深入分析,建构了始于经验材料的留守妇女关爱服务体系的构成模型。

三、分析过程(一) 开放式编码:提取概念和范畴

首先将56个案例的相关材料导入NVivo软件,然后采取逐词、逐句和逐段编码的方式,对资料进行概念化编码。在建构概念化编码的过程中,遵循编码全面、本土、独立、开放和动态的原则,使码号尽可能符合留守妇女所表达的经验实践,成为研究对象的经验具体化的类属,以实现扎根理论分析的两个重要标准:契合和相关。[24]69 [25]279经过原生代码登录,先后共计提取926个“本土概念”;再经过修正、合并和剔除之后,共得到743个初始概念;最后经过对初始概念的进一步重新分类组合,共得到73个初始范畴。这73个初始范畴即为农村留守妇女生产生活中面临的主要困境及其社会支持状况。开放性编码及范畴化示例见表2。

| 表 2 开放性编码及范畴化示例 |

(二) 关联式编码:选取主副范畴

在初始概念和初始范畴之间,发现和构建各种联系,以呈现资料中各部分之间的有机关联。这些有机联系可能是因果关系、时间先后关系、空间关系、语义关系、情境关系、相似关系、差异关系、对等关系、类型关系、结构关系、功能关系、过程关系、策略关系等。[23]在关联式编码过程中,经过比较分析,共提取10个主范畴和17个副范畴。这10个主范畴和17个副范畴进一步呈现了农村留守妇女生产生活中面临的困境类型以及关爱服务需求状况。关联式编码过程见表3。

| 表 3 关联式编码形成的主范畴及副范畴 |

(三) 选择式编码:发现核心范畴

在现有范畴中,经过系统分析后选择一个“核心范畴”,并将分析集中到与这一核心范畴有关的码号之上。[25]333-334依据前文的编码资料,通过对主范畴、副范畴及其属性和维度的系统分析,本研究梳理出能够统领大部分研究结果的核心“故事线”,即“需求导向下农村留守妇女关爱服务体系构成”,结合马斯洛需求层次理论分析,发现上述10个主范畴与5个需求层次相对应。选择式编码过程见表3。

(四) 理论饱和度检验

为了检验研究结果的理论饱和度,一方面,本研究在进行编码阶段预留了6份案例访谈记录,经过对6份预留访谈文本重新进行三次编码和比较分析后,未能发现新的概念和范畴。另一方面,在将甄别出的核心范畴再放回到原始资料中进行检验时,核心范畴能够与大多数资料之间形成意义关联,具有较强的统领性。因此,此次质性分析所得研究范畴基本达到理论饱和。

四、模型构建和研究发现(一) 模型构建

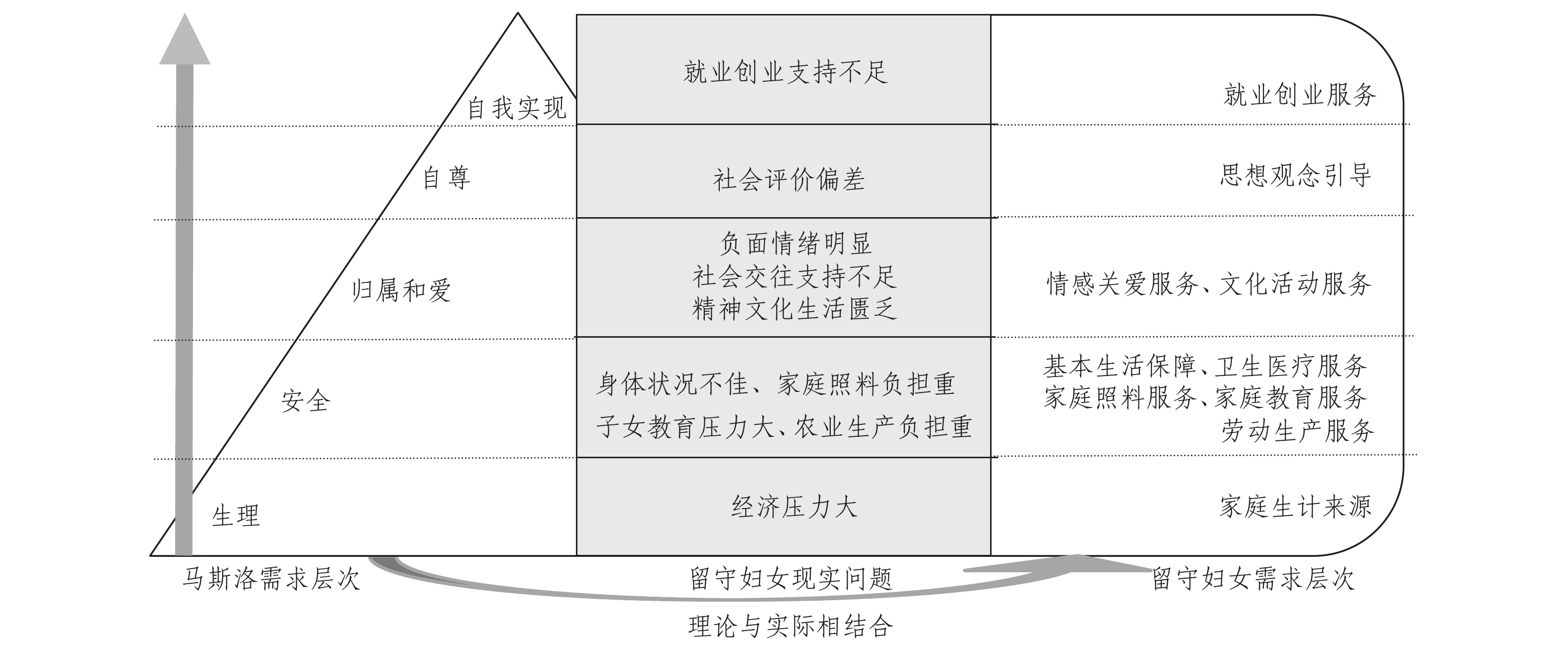

上述三级编码分析表明,需求导向下农村留守妇女关爱服务体系构成可以作为本研究的核心范畴。通过梳理主范畴、副范畴、概念和文本资料之间的关联,本研究可以构建一个这样的“故事线”:农村留守妇女在日常生产生活中主要面临经济压力大、身体状况不佳、照料负担重、子女教育压力大、劳动生产负担重、负面情绪明显、社会交往支持不足、精神文化生活匮乏、社会评价偏差和就业创业支持不足等难题。因此,与之相对应,农村留守妇女关系服务体系的关键要素包括家庭生计来源、基本生活保障、卫生医疗服务、家庭照料服务、家庭教育服务、劳动生产服务、情感关爱服务、文化活动服务、思想观念引导和就业创业服务等十个方面。“所谓良好社会或健康社会,就是通过满足其成员的所有基本需求来促使他们最高目的出现的社会。”[26]结合马斯洛需求层次理论,本研究建立了基于扎根理论的农村留守妇女关爱服务体系的构成模型,即需求导向下农村留守妇女关爱服务体系构成模型(见图1)。

|

图 1 需求导向下农村留守妇女关爱服务体系构成模型 |

(二) 研究发现

基于实地调研资料和上述构成模型,可以明确留守妇女关爱服务体系构成的关键要素及优先序列,为构建和完善农村留守妇女关爱服务体系提供有益参考。

第一,生理需求满足之家庭生计来源。在传统家庭模式中,丈夫是农村妇女实际支持、情感支持和交往支持最主要的来源。而在“夫出妻守”的“分离家庭”情境下,丈夫则只能提供“补位性”的支持。这种“补位性”支持的实现情况与丈夫务工地点、家庭经济状况、夫妻情感状况等因素密切相关。[9]尽管如此,实地调研表明,空间域“不在场”的丈夫仍是农村留守妇女最主要的经济支持者。绝大部分留守妇女主要依赖丈夫的经济收入,尤其是土地流出、身体疾病、照料负担重和待产或哺乳期的留守妇女。然而,留守妇女的丈夫主要就职于建筑、装修、搬运、运输等稳定性较差、流动性较高、体力需求大的岗位,打工收入不稳定。家庭收入来源单一、家庭经济开支大等多重因素交织,导致农村留守妇女及其家庭普遍面临较大经济压力。与之不相称的是,留守妇女能够获得的物质支持和借贷支持较为有限。由此可见,对于留守妇女而言,其最基本的需求满足在于不威胁其整体性家庭生计的经济收入的稳定增长。

第二,安全需求满足之基本生活保障、卫生医疗服务、家庭照料服务、家庭教育服务、劳动生产服务。实地调研表明,农村留守妇女的身体健康状况并不理想,部分留守妇女曾患重病,如心脏病、白血病、肺气肿、肝腹水等,多数留守妇女则患有常见的慢性疾病,如咽喉炎、肩周炎、腰椎间盘突出、颈椎病、胃炎、胆囊炎、乳腺增生、贫血等。此外,也有留守妇女因多次人工流产留下后遗症,或者因过度劳累而突然晕厥。留守妇女在突发疾病时最常获得的社会支持是邻里和亲友所提供的临时性照料帮助。不过,这类非正式社会支持不足以帮助其自身或家庭摆脱因疾病而遭受的经济困境。低保户补助和新农合报销是留守妇女及其家庭可以获得的最主要的制度性和政策性的正式社会支持。大部分留守妇女或其家庭成员若患有严重的疾病或残疾均能申请获得最低生活保障或被评定为贫困户,而低保户在新农合医疗报销以后还能向民政部门申请医疗报销、医疗救助和大病救助等。二者的结合能够为自身或家人患有大病的留守妇女提供重要的经济支持和物质支持。因此,曾罹患重病的留守妇女对政府提供的前期免费检查、医疗报销和大病救助等卫生医疗服务评价较高。绝大多数留守妇女都需要承担子女和老人的日常照料工作,负担沉重;同时,在子女教育方面也具有较大压力。然而,留守妇女的照料负担和教育压力却难以获得有效的分担和支持。她们只能对丈夫的支持和帮助抱有更高期待,这就需要丈夫的工作地点离家较近、工作时间较为灵活。同样,由于村庄劳动力向城性流动,邻里间的劳动支持日渐弱化,留守妇女在寻求邻里、亲友劳动支持时愈加困难。再加之农村生产生活商品化的影响,邻里间的劳动互助逐渐被雇佣或“隐蔽雇佣”关系所取代。传统的互惠关系日益货币化,农业雇工和劳动力商品化已经悄无声息地席卷乡村。一些留守妇女有时会因“无偿获得帮工”而深感“不好意思”。为了能更轻松地完成农业生产,留守妇女对农业社会化服务表现出较为强烈的需求。

第三,归属和爱需求的满足之情感关爱服务、文化活动服务。实地调研表明,农村留守妇女负面情绪非常明显,她们时常会有孤独无助、担忧焦虑、劳累、悲观消极、自卑等不良情绪,甚至出现酗酒、自残等失常行为。在家庭支持层面,婆婆通常是年轻留守妇女日常交流、外出同行的重要陪伴者,同时在帮助其融入社区、照料子女、料理家务等方面发挥着重要作用。伴随着智能手机的普及以及微信、QQ、抖音等社交工具的盛行,一部分文化程度不高的留守妇女也掌握了通过语音、视频等方式与异地的家人、亲属等保持联系的基本技能。这在一定程度上“压缩”了夫妇之间的时空距离,并起到了巩固夫妻情感关系的作用。

每天他(丈夫)都会打一两个电话,都是讲工作的事情,问家里的情况。这两天没什么工作,打电话的频率更高了。(案例C17)

对婚龄较短的留守妇女而言,她们通常每日或隔日数次与丈夫进行网络联系,丈夫依然是她们日常交流、精神慰藉的最主要的支持者;对婚龄较长或年龄较长的留守妇女而言,夫妻之间的联系频率虽不似年轻夫妇那般密切,但丈夫仍是她们在日常决策、要事商议时最主要的支持者。在社区支持层面,由于社会流动性的增强、传统社群的瓦解、家庭活动的分散化、代沟等原因,农村留守妇女的情感交流和社会交往日益弱化。

邻里关系比较和谐,但是关系更加疏远了。大家都在外打工,连见面(机会)都少了,也就过年的时候聊两三句,也不深聊,不会问东问西的。现在都是老人在家,常去串门的话,别人容易说闲话。(案例C30)

在休闲娱乐活动方面,一些留守妇女因为劳动生产或照料抚育负担重而无暇休闲,还有一些留守妇女则主要靠看电视、玩手机和打牌等方式打发时间,缺少多元文化娱乐方式。这导致留守妇女在负面情绪排解上面临较大障碍。

第四,自尊需求层次之思想观念引导。受家庭分工和性别不平等观念的影响,农村留守妇女在日常生产生活中常常遭受来自两方面的性别偏见。一方面,留守妇女的照料付出等无酬劳动不被家人所理解和重视。

我被公公埋怨专门在家带孩子,连个孩子都管不了。(案例C28)

孩子跟爸爸关系好、感情好,我在家天天伺候他们,却捞不着一个“好”字,再苦再累,他们也看不着。(案例C14)

另一方面,在村庄创业的留守妇女也常因家人的不理解和村民的舆论非议而备受煎熬。比如,在家租地种植葡萄等特色农产品的案例C8。

女人做事就是难。刚开始种葡萄的时候,被我爸骂得很惨,天天骂我,我一提这事就很生气。但这是我自己选的,说现在不后悔种葡萄那也是因为没有退路了。在村里压力也挺大的,大家都知道我搞了3年,基本没有挣到钱,还赔钱了,又是个女的,评价不太好,觉得我不安分吧。当然也可能有的人觉得嫉妒。农村小店里的闲人也多,人扎堆就容易说闲话。父母就听不得别人说我的闲话,回来就又会说我。(案例C8)

第五,自我实现需求层次之就业创业服务。自我实现需求是马斯洛需求层次理论中的高级需求。个体只有在其他需求都得到一定程度的满足时,才会出现更高一级的需求,因此,自我实现需求是反映农村留守妇女自我发展的高层次需求。从调研情况来看,虽然有时间有精力的农村留守妇女基本都具有本地就业或自我创业的想法,但由于村庄没有合适的就业机会或缺乏创业的条件,导致其自我发展需求最终难以实现。例如,河南廖原县平楼村的纺织加工厂和江西省三阳县龙宝村的电子配件加工厂,都只能容纳10名以内的工人。同时,加工厂对工人视力的要求较高,绝大多数40岁以上的留守妇女都因视力不达标无法入职,或者只能短期工作一两年。因此,农村留守妇女提出了希望国家项目下沉帮助本地发展产业、增加本地就业岗位的诉求。同时,少数尝试在本地创业的农村留守妇女,也希望能够得到相应的创业资金支持、特色种养殖技术支持、农产品市场销售组织化服务,以及进村入户道路硬化建设、“快递到村”等基本公共服务。

第六,从构成上来看,留守妇女的社会支持仍主要来自于非正式支持系统。以家庭成员、亲友为主体的亲属网络是主要提供者,同质化邻居的支持已相对淡化;以政府部门、妇联组织为主的正式支持系统仅对部分困境留守妇女有所支持。从效能上来看,一方面,大部分留守妇女面临实际支持不足的问题,譬如,留守妇女的经济支持高度依赖于丈夫的打工收入,自身患病或照料负担沉重的留守妇女面临自我照料赤字,原有的社区劳动支持逐步被商品化服务所替代,邻居间的社会支持相对淡化,政府的经济支持以低保户补助、新农合报销和医疗救助方式为主,补助额度有限;另一方面,留守妇女的情感支持和社会交往支持较为匮乏,她们的交往对象仍以家庭成员、亲友、邻居为主,村庄人口的离散化使其日常交往对象明显减少,同时,互联网的发展虽然对留守妇女的社会交往有所拓展,但不能弥补丈夫、亲友“不在场”所带来的失落感。概言之,留守妇女的非正式支持呈现不稳定性和分散性,正式社会支持呈现临时性,二者之间相互割裂,未能形成完整的体系。

五、结论与建议农村留守妇女的需求满足在很大程度上仍停留于以生理、安全、归属和爱、自尊为主的“匮乏性需求”层次,较少关注到自我发展和实现的需求即“成长性需求”层次。本研究认为,首先,按照马斯洛对需求层次优先序列的论述,即一个新的需求在优势需求满足之后才会出现,以及“匮乏性需求”的满足对外部环境的辅助功能的依赖性,着力解决好留守妇女的生理需求和安全需求的满足,应当是构建和完善农村留守妇女关爱服务体系的首要任务。这就包括与留守妇女经济压力大、身体状况不佳、照料负担重、子女教育压力大和农业生产负担重等问题直接相对应的家庭生计稳定、基本生活保障、医疗卫生服务、家庭照料服务、家庭教育服务和农业生产服务等关爱服务。其次,关于归属和爱的需求满足,主要针对留守妇女负面情绪明显、社会交往支持不足和精神文化生活匮乏的现实问题。再次,最稳定和最健康的自尊建立在他人的尊敬之上。农村留守妇女仍会遭受性别偏见,其工作因性别而不被认可,甚至被嘲笑。因此,对性别平等观念的宣传和教育工作仍不可松懈。最后,“成长性需求”的满足不仅强调良好的外部环境,还强调个体的积极性、创造性、独立性和主动性。因此,推动农村女性“自我赋权”、强化就业创业服务具有重要意义。总体而言,相对于农村留守妇女在日常生产生活中所面临的现实问题,其所享有的社会支持和关爱服务仍具有极大的局限性,亟待融合与拓展各类型支持资源,构建多层次、多网络、多主体的关爱服务体系。

基于此,本研究根据需求导向下农村留守妇女关爱服务体系的构成模型,结合2022年中央一号文件关于全面推进乡村振兴的诸项举措,针对构建和完善农村留守妇女关爱服务体系提出四点建议。

第一,整体性乡村经济发展仍是农村留守妇女需求满足的首要之义。一方面,需加强进城务工劳动者的就业保障,纾解留守妇女家庭经济收入不稳定之隐忧。另一方面,应加大对农民工返乡就业创业支持,帮助有能力的劳动者就近就业创业,兼顾家庭与工作,减少留守妇女独自照料老人和抚育子女的劳动负担。

第二,重视农村留守妇女身心健康状况,增强卫生健康服务,强化情感关爱服务。实地调研表明,农村留守妇女身体健康状况不佳且心理上负面情绪明显,因此,应加强对农村留守妇女身心健康状况监测,由县、乡妇联部门牵头并组织医疗工作者下乡为留守妇女提供健康检查和心理咨询,组织各类社会组织和社会工作者下乡帮助留守妇女搭建互动平台,鼓励留守妇女成立互帮互助、情感交流小组和文娱活动团队,支持留守妇女勇担乡村文化振兴重任、带头开展村歌、广场舞等文化体育活动;同时,还需要特别关注重病、残疾等困境留守妇女群体,为其提供医疗保健、社会救助等保障性服务,防止留守妇女及其家庭因病因残等陷入贫困。

第三,强化思想教育引导,增强政策性别敏感,重视农村留守妇女就业创业支持服务。具体而言,重视农村留守妇女在粮食生产和重要农产品供给中所发挥的作用,关注其生产性需求,加大对农村留守妇女为主体的小农户家庭的农业生产性服务支持;在乡村产业化发展过程中,为留守妇女提供更充足的、更合适的就业岗位,为具有创业意愿的留守妇女提供创业辅导、技能培训、金融贷款等方面的政策倾斜;重视农村留守妇女的家庭无酬劳动,强化对留守妇女辛勤付出的宣传力度,营造留守妇女干事创业的良好舆论氛围。

第四,积极发展农村社会工作和志愿者服务,倡导社会工作专业人士助力留守妇女关爱服务体系构建。社会工作者可以运用专业方法,帮助困难留守妇女群体摆脱困境,深度挖掘留守妇女发展潜力,配合当地政府链接社会各界资源为留守妇女赋权增能。总体而言,持续巩固面向农村留守妇女的全方位支持,全力满足其各项基本需要,使其既能受益于乡村全面振兴的各项举措,亦能为乡村振兴贡献自己的力量。

注释

① 按照学术惯例,文中所出现的地名、人名均为学术化名。

| [1] |

中共中央, 国务院. 关于加快发展现代农业 进一步增强农村发展活力的若干意见[EB/OL]. [2022-09-15]. http://www.gov.cn/gongbao/content/2013/content_2332767.htm.

|

| [2] |

民政部、公安部、司法部等13部门出台意见 加强农村留守妇女关爱服务工作——《关于加强农村留守妇女关爱服务工作的意见》[EB/OL]. [2022-09-15]. https://www.mca.gov.cn/article/xw/mzyw/201911/20191100021061.shtml.

|

| [3] |

钱再见. 中国社会弱势群体及其社会支持政策[J]. 江海学刊, 2002(3): 97-103. DOI:10.3969/j.issn.1000-856X.2002.03.016 |

| [4] |

汪淳玉, 叶敬忠. 乡村振兴视野下农村留守妇女的新特点与突出问题[J]. 妇女研究论丛, 2020(1): 17-25,55. |

| [5] |

肖水源. 《社会支持评定量表》的理论基础与研究应用[J]. 临床精神医学杂志, 1994(2): 98-100. |

| [6] |

陈成文, 潘泽泉. 论社会支持的社会学意义[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2000(6): 25-31. |

| [7] |

李强. 社会支持与个体心理健康[J]. 天津社会科学, 1998(1): 67-70. |

| [8] |

贺寨平. 国外社会支持网研究综述[J]. 国外社会科学, 2001(1): 76-82. |

| [9] |

李敏, 刘梦. 留守妇女需求满足及社区服务模式构建——基于7省1市的调查[J]. 中华女子学院学报, 2014(5): 35-40. |

| [10] |

姚远. 非正式支持理论与研究综述[J]. 中国人口科学, 2003(1): 67-72. |

| [11] |

VAN DER POEL M G M. Delineating personal support networks[J]. Social networks, 1993, 15(1): 49-70. DOI:10.1016/0378-8733(93)90021-C |

| [12] |

张璐, 张永爱, 张海苗. 陕西省农村留守妇女家庭亲密度与适应性和抑郁、社会支持的相关性[J]. 中国健康心理学杂志, 2018(9): 1374-1378. |

| [13] |

薛继婷, 张殿君, 张馨楠, 等. 农村留守妇女心理健康现状及影响因素研究[J]. 中国现代医生, 2021(1): 130-134. |

| [14] |

牛芳, 康翠云. 西北地区少数民族留守妇女社会支持网络构成及其特征研究[J]. 西北民族研究, 2018(3): 33-44. |

| [15] |

李欣悦, 敖源, 周心怡. 农村留守妇女的社会支持网络研究——以雅安市为例[J]. 社会与公益, 2020(11): 51-55, 62. DOI:10.3969/j.issn.1007-7103.2021.05.092 |

| [16] |

邹亚苹. 农村留守妇女社会支持研究——以贵州省威宁县JD乡为例[J]. 农村经济与科技, 2021(5): 232-234, 247. |

| [17] |

余洋, 王春蓉. 农村留守妇女的社会支持网络再建构与网内资源流向——一项基于西北地区留守妇女的调查研究[J]. 法制与社会, 2019(14): 143-145. |

| [18] |

韦巧玲. 乡村振兴背景下少数民族地区农村社区治理的社会工作干预策略[J]. 农村实用技术, 2022(9): 45-46. |

| [19] |

叶春燕, 尹超, 宋林佳, 等. 农村留守妇女的社会支持研究——基于四川省大竹县C村的实证调查[C]//2020年劳动保障研究第四次会议.劳动保障研究会议论文集(七), 成都: 四川劳动保障杂志出版有限公司, 2020: 25-26, 29.

|

| [20] |

卢梦凡. 潮汕地区农村留守妇女社会支持网络的社会工作介入——以广东省潮汕地区双百社工站点妇女服务项目为例[J]. 社会福利(理论版), 2019(7): 47-52. |

| [21] |

王亚奇, 董亭亭, 程华. 民族贫困地区留守妇女“社会工作+”关爱服务体系构建——基于G省S县的调研[J]. 贵州民族研究, 2020(2): 95-101. |

| [22] |

GLASER B G, STRAUSS A L. The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research [M]. Chicago: Aldine, 1967: 1-10.

|

| [23] |

朱丽叶•科宾, 安塞尔姆•施特劳斯. 质性研究的基础: 形成扎根理论的程序与方法[M]. 朱光明, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2020: 20.

|

| [24] |

凯西•卡麦兹. 建构扎根理论: 质性研究实践指南[M]. 边国英, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2020.

|

| [25] |

陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京: 教育科学出版社, 2019.

|

| [26] |

亚伯拉罕•马斯洛. 动机与人格[M]. 许金声, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2012: 40.

|

2023, Vol. 23

2023, Vol. 23