2. 东芬兰大学社会科学系,库奥皮奥,70840;

3. 香港大学社会工作与社会行政学系,香港,999077

社会工作与管理  2023, Vol. 23 2023, Vol. 23 Issue (2): 57-65. Issue (2): 57-65.

|

随着全球人口老龄化的不断加剧,老年人的健康问题越来越受到社会的关注。老年痴呆症作为常见的慢性病之一,严重影响了患者及其照顾者的生活质量。[1]据世界卫生组织报道 ,预计在2030年全球老年痴呆症患者人数将上升至7 560万人,中国的老年痴呆症患者人数将排在世界第一位。[2]老年痴呆症病程长,且不可逆转,到目前为止,尚未有能治愈的医疗手段。随着老年痴呆照顾者生活自理能力的不断下降,其家庭照顾者因长期承担繁重的照顾任务和精神压力,生活质量和幸福感降低。因此,减轻家庭照顾者负担,提升照顾者的生活质量和患者关系成为国内外学者关注的重点。[3]

轻度认知障碍(Mild Cognitive Impairment,简称MCI)是认知症的早期症状,是正常老化向老年痴呆转化的过渡阶段[4],是干预认知障碍进一步发展的重要阶段。

MCI患者的主要家庭照顾者除了承担对患者长期照顾的责任,还需应对患者各种疾病发展带来的挑战,而照顾者自身的身心健康亦极大地影响着患者的生活质量和疾病管理。因此,对照顾者的支持和赋能非常重要,恰当的照护者赋能干预能助力照护关系愉悦持久,无论是对于个人、家庭还是社会,都意义重大。本研究希望通过为照顾者提供多元支持,达到为其减轻照护负担、增能赋权的功效。

二、文献综述长期的照顾任务会让照顾者产生一定的心理压力和照顾负担,在MCI照护者群体中已表现出与这种压力相关的焦虑和抑郁症状。[5-7]照顾者最常见的情绪是沮丧、内疚和愤怒。其他一些对照顾者的不良后果是在照护关系中产生强烈的失去感和剥夺感[5],包括更少的有效沟通、亲密关系丧失[8]和婚姻满意度降低[6]等。有36%的MCI照顾者存在临床意义上的照顾负担。[9]这个负担包含了情感、生理、社会和经济等方面的负担。有研究显示,照顾者的心理创伤增加(例如表现出抑郁和焦虑等症状),生活质量也随之下降。[5]总体来说,影响MCI照顾负担的主要压力源与老年痴呆照顾者照顾负担的研究相似[10]。很多研究表明,MCI照顾者的照顾负担与照顾者对患者认知损害和对其依赖程度的感知有关。MCI患者较重的认知损伤和精神行为问题、较差的生活自理能力和对照顾者的高度依赖都会导致照顾者的照顾负担增加。[11-12]眼看着患者记忆力下降[6]和处理依赖关系[13]也会使照顾者负担增加。此外,结合老年性痴呆患者的照顾负担研究,照顾者的照顾负担还受到性别、年龄、文化水平、与患者的关系、照顾时间、经济状况、应对方式和自我效能感等因素的影响[14]。

痴呆症(Dementia)是一种以获得性认知功能损害为核心,导致患者生活能力、学习能力、工作能力和社会交往能力明显减退的疾病。[15]因为与年龄高度相关,最常见的痴呆症种类是老年痴呆症。老年痴呆症起病隐匿,神经系统退行性疾病逐步进展,其中痴呆前阶段,又分为轻度认知功能障碍发生前期和轻度认知功能障碍期。[16]轻度认知功能障碍期是引起非痴呆性认知损害的多种原因之一,其主要表现为记忆力轻度受损,学习和保存新知识的能力下降;其他认知域,如语言、视空间功能、抽象思维和计算力也可能出现轻度受损。这一时期可能延续四年甚至更长的时间。在这个阶段,很多人以为记忆力下降和性格改变都是年纪大了的缘故,是正常衰老的一部分,因而错过了最佳干预和治疗时间段。国外研究显示,在轻度认知障碍阶段对家庭照顾者开展适当有效的干预措施,不但可以帮助家庭照顾者实现照顾角色的迅速适应和转变,还能有效降低向老年痴呆疾病持续发展的几率。[17-18]绝大多数的干预包括认知干预、问题解决疗法、家庭尊严干预和多维整合干预,都对MCI照顾者的抑郁水平有显著的缓解作用,但没有显著降低其照顾负担。而目前国内对照顾者的干预很少,主要是对照顾者实施健康指导层面,尚未建立系统的本土化的照顾者干预模式。[14]基于以上分析,本文针对MCI照顾者,从健康知识教育、照顾技巧、应对方式和社会支持方面整合MCI照顾者和老年痴呆照顾者领域的多种干预措施,对MCI照顾者进行社会工作整合干预(结合多种干预模式到社会工作小组工作中),采用准实验设计,目标是降低患者认知衰退速度,增加照顾者的社会支持和积极的应对方式,减轻照顾者的照顾负担。[19]

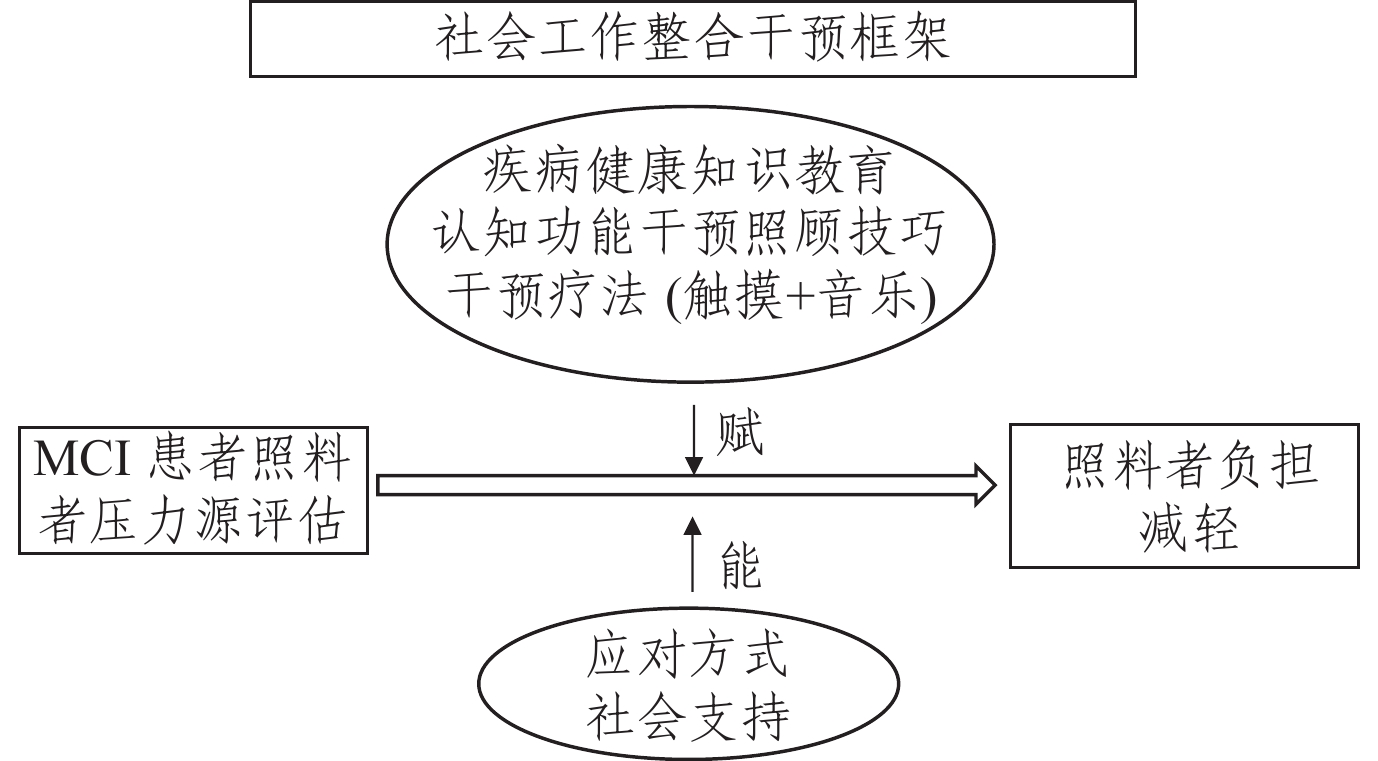

三、整合干预设计、实施与评估(一) 研究框架

从社会工作常用的生态系统理论视角来看,很多的临床效果都来自于针对患者群体、照顾者及其环境的多元刺激的集合。[20-21]本研究从“身—心—社” 的全人视角,综合多种非药物干预模式,针对MCI患者照顾体系的需求,设计社会工作专业整合干预方案。将社会工作介入方法和循证有效的干预手段相结合,达到使患者家属正确认识疾病、科学应对疾病、保持情绪健康、减缓认知障碍病程发展、减轻照料负担等实际目的。多元合作的整合健康模式关注“生理—心理—社会层面”的全人健康服务,其整合的含义具体有三层:第一,多元干预方法的整合;第二,身心社多层次服务的整合;第三,针对患者及其照料系统干预的整合。

实务过程以压力应对过程为理论基础,从健康知识教育、照顾技巧(认知功能干预照顾技巧)、应对方式和社会支持方面整合多种干预措施,对MCI照顾者进行多维度赋能,以缓解照顾者的照顾负担。[22]相应研究问题为:社会工作整合干预能否有效缓解轻度认知障碍照顾者的照顾负担?相应研究假设为:相对于对照组,社会工作整合干预能有效提升MCI照顾者实验组的社会支持,增强其自我效能感,提高应对能力,从而缓解其照料负担。具体研究框架如图1所示。

|

图 1 研究框架 |

(二) 研究设计

1. 研究对象的纳入和排除标准

纳入标准:(1) 照顾者为MCI患者的配偶、子女等亲属或朋友,承担首要照顾责任;(2) 照顾者年龄需大于18岁;(3) 照顾患者的时间大于等于3个月,为长期照顾者;(4) 照顾者身体状况良好,意识清楚,具备沟通和交流能力;(5) 照顾者自身没有重大突发性疾病或认知障碍;(6) 照顾负担分数的范围为24~40分(总分96分);(7) 知情并愿意参加本研究的照顾者。

排除标准:(1) 文化程度为文盲;(2) 有严重的精神疾病。

2. 抽样过程

研究在符合条件的患者中进行随机抽样,选取在研期间在上海市长征医院神经内科记忆障碍门诊就诊的MCI患者的首要家庭照顾者作为研究对象。在自由报名的基础上,筛选符合条件的患者家属参组,通过随机指派与参与者便利结合的方式招募了参组组员①,而不能来参组的相同条件组员,便在逐一联系的基础上征其同意,形成对照组。

经筛选,满足入组标准的研究对象共82人,在征得照顾者的同意及协调后,按抽签随机分为干预组46人和对照组36人。对于干预组的46人,再通过随机分成6个组,每组7—8人。同时对干预组的各个小组进行干预,每个小组共8节,每一节时长1.5小时左右。

(三) 研究工具

为了回答研究问题,验证研究假设,我们采用已被广泛应用的照顾负担问卷、社会支持量表、自我效能感量表和应对方式量表来测量主要变量。

1. 照顾负担问卷

照顾负担问卷(Caregiver Burden Inventory)是照顾者负担的常用测量工具。该问卷是由作者Novak对相关文献的回顾和对访谈结果提炼而成,分为生理维度、情感维度、社交维度、时间维度和发展维度的照顾负担。共24个条目,采用4级评分法,非常同意(计4分)、有些同意(计3分)、有些不同意(计1分)和非常不同意(计0分),共96分。中文版量表总Cronbach’s α系数为0.85,各维度负担的Cronbach’s α系数分别为0.90(时间负担维度)、0.88(情感负担维度)、0.87(发展负担维度)、0.83(生理负担维度)和0.82(社交负担维度)。[23]

2. 社会支持量表

社会支持量表(Social Support Scale)由肖水源在20世纪末历时8年时间设计而成。该量表共10个条目,包括3个条目的客观支持、4个条目的主观支持和3个条目对社会支持的利用度。[24]该量表因具备较好的信度和效度,多年来作为社会支持水平的准确测量工具被广泛使用。

3. 一般自我效能感量表

一般自我效能感量表(General Self-Efficacy Scale)中文版由张建新和Schwarzer在1995年编译,该量表广泛运用于对自我效能感程度的测量。采用4级评分法,完全正确(计4分)、多数正确(计3分)、有点正确(计2分)和完全不正确(计1分),共10个条目,总分为40分。预实验显示Cronbach’s α为0.944,具有良好的信度。[25]

4. 应对方式量表

本研究采用解亚宁的简易应对方式量表(Simplified Coping Style Questionnaire),共计20个条目。有不采取(计0分)、偶尔采取(计1分)、有时采取(计2分)和经常采取(计3分)4种选项。该量表分为积极应对方式和消极应对方式两个维度,通过比较两个维度分数的高低来评判更偏向采取哪种应对方式。该量表总的Cronbach’s α系数为0.90,其中两个维度的Cronbach’s α系数分别为0.78(消极应对方式)和0.89(积极应对方式)。[26]

(四) 干预实施过程

对照组的照顾者在干预期间陪同患者进行常规就诊或复诊、监督用药和进行常规的护理,并由与干预组相同的门诊医生和行政助理告知常规的护理措施。

干预组的照顾者在对患者进行常规的陪同就诊、监督用药和护理的基础上,参与持续8周的社会工作整合干预小组。干预总体上分为线下线上两个环节。线下共6个平行小组,每个小组共开展8节小组活动,每周1节,每节1.5小时,总共8周的持续干预。线上的干预包括每周定期在群里监督照顾者家庭作业的完成情况,并能按时打卡。此外还会根据Tele-savvy的线上干预模式[27],定期通过微信群和公众号发放照顾者护理学习视频及分享经验等。具体干预方案如表1所示。

| 表 1 整合干预方案 |

(五) 数据收集和分析

除了对研究对象干预前后的照顾负担、社会支持、自我效能感等变量进行前后测的对比,本研究还随机选取了干预组的6名组员作为访谈对象,以便更全面、更深入地理解社会工作整合干预对照顾者的影响和效果。

对于量性数据,本研究运用SPSS 25.0进行数据统计和分析。包括描述性统计分析,对一般人口学统计资料进行频率、百分比和均值分析;T检验,用配对样本T检验和独立样本T检验分析干预组组内和两组组间的差异。同时,研究者对于质性访谈资料进行分类、编码和归类分析,对统计数据结果进行进一步解释。

四、研究结果本研究最初纳入82例MCI照顾者(干预组46例;对照组36例),在干预实施过程中,干预组有5例因多种客观条件限制不能继续参与小组,失访3例。对照组后测数据部分流失,因多种原因无法参与后测数据调查4例(包括电话访问填写问卷),获得最终有效数据70例,包括38例干预组和32例对照组。干预组和对照组的一般人口学资料情况如表2所示。

| 表 2 研究对象基本资料 |

前测中干预组和对照组照顾者社会支持、自我效能感和应对方式独立样本T检验结果显示,社会支持、自我效能感、积极应对方式和消极应对方式的P值分别为0.876、0.780、0.547、0.204,均大于0.05,因此干预前干预组和对照组的社会支持、自我效能感和应对方式基线数据均无显著差异。干预组组内社会支持前测总分为36.39±5.88,后测总分为37.68±6.60;干预组自我效能感前测总分为27.53±5.43,后测总分为26.42±5.34;干预组积极应对前测总分为24.89±5.94,后测总分为23.18±6.58,干预组消极应对前测总分为9.26±4.26,后测总分为9.89±4.25。根据T检验结果得出,社会支持、自我效能感以及积极应对和消极应对前后测的P值分别为0.205、0.282、0.114、0.394,均大于0.05。因此,干预组的社会支持、自我效能感和应对方式前后测分数均没有统计学意义上的显著差异。通过均值的比较,社会支持呈增加趋势,自我效能感和积极应对方式有所降低,消极应对方式有小幅增加。具体如表3所示。

| 表 3 干预组照顾者社会支持、自我效能和应对方式干预前后测(Mean±SD) |

干预后两组照顾者社会支持、自我效能感和应对方式独立样本T检验结果显示,自我效能感、积极应对方式和消极应对方式的P值分别为0.213、0.272、0.202,均大于0.05,因此干预后两组的自我效能感、应对方式基线数据均无显著差异。通过均值的比较得出,干预组的自我效能感和消极应对方式较高,积极应对方式则较低。而社会支持的P=0.004<0.01,T=2.940,则干预后两组的社会支持得分有统计学意义上的显著差异,整合干预增加了照顾者的社会支持。具体如表4所示。

| 表 4 干预后社会支持、自我效能感和应对方式(Mean±SD) |

干预前两组照顾者的照顾负担总分及各维度得分T检验结果显示,照顾负担总分及生理负担维度、社交负担维度、情感负担维度、时间负担维度和发展负担维度的P值分别为0.171、0.861、0.180、0.931、0.471、0.390,均大于0.05,因此干预前两组的照顾负担基线数据均无显著差异。具体如表5所示。

| 表 5 照顾者干预前照顾负担得分情况(Mean±SD) |

干预后两组照顾者照顾负担总分及各维度T检验结果显示,照顾负担总分(0.449)及生理负担维度(0.800)、社交负担维度(0.508)、时间负担维度(0.374)和发展负担维度(0.086)的P值均大于0.05,而情感负担P=0.006<0.01,T=−2.865,因此干预后照顾者的情感负担干预组和对照组有显著差异,干预组的情感负担低于对照组的情感负担。照顾负担总分及其他维度的照顾负担均没有统计学意义上的显著差异。通过均值的比较得出,干预组的照顾负担总分低于对照组,生理负担和社交负担都低于对照组,时间负担和发展性负担较对照组要高。具体如表6所示。

| 表 6 顾者干预后照顾负担得分情况(Mean±SD) |

综上所述,通过整合小组的干预,干预组组内社会支持、自我效能感、应对方式、照顾负担总分并无统计学意义上的显著差异。但是在照顾负担的各个维度中,情感负担维度(P=0.015<0.05)和发展负担维度(P=0.009<0.01)存在显著差异。通过均值比较可得出,干预组组内情感负担显著降低,而发展负担显著增加。干预组和对照组组间各变量前测基线数据均为显著差异,干预后社会支持(P=0.004<0.01)高于对照组,情感负担(P=0.006<0.01)低于对照组,其他变量无显著差异。

结合认知症疾病照料压力产生过程和特征[20-21],社会支持、自我效能感和应对方式作为照顾负担产生中介因素,而作为结果的照顾负担包含生理负担、社交负担、情感负担、时间负担和发展负担五个维度。社会工作整合干预增加了作为中介因素之一的社会支持,从而降低了照顾者的情感负担,并且也使得照顾者的发展负担增加,如图2所示。

|

图 2 社会工作整合干预效果 |

为了进一步解读数据结果,探求照顾负担及其他相关因素干预前后变化的原因,本研究在自愿参与基础上对6名照顾者进行了深度访谈。访谈数据显示,照顾者参加完小组后,进一步知晓了疾病的不可逆转性,厘清了对病情的认知。虽然还是不愿意接受患者患病的事实,但是会慢慢选择面对。眼看着重要他人(患者)记忆力衰退是痛苦的,却又没办法改变,只能选择接受和面对。

他以前头脑还算灵光,事业也不错,为什么突然脑子就不好了?我是真的不能接受,但是又没办法。患病之后就不可能像以前一样了,我也清楚地了解。(案例1)

在应对方式上,照顾者较多采取自我调节和固有的相对消极的应对方式,如通过看书、听歌、散步等来转移注意力,借助时间缓解负面情绪。

完全是自己调节,应对压力的方式很多,比如看书、看电影、写字、看剧,等等。(案例5)

还是靠自己慢慢想明白,接受现实。(案例2)

对于干预对照顾负担的影响,比如,整合干预小组中的手指操及放松训练,包括触摸疗法和音乐疗法,照顾者表示对改善睡眠有即时性的效果,但长久的持续性效果尚待进一步观察。

但是自从上了这个课以后,我觉得我对病症更了解了,也知道了一些预防的方法。虽然还是很操心,但是晚上睡得踏实了很多。(案例1)

在做音乐疗法和触摸疗法的当晚,我觉得睡得很安稳,效果还可以。但是并不能马上就解决我失眠的问题,后面反反复复还是会失眠。(案例5)

同时,参与整合干预小组以后,照顾者对患者精神行为症状的认知有所提高,了解了患者的反常举动可能是受到病情的影响。但仅仅是认知的提高还远远不够,因为照顾者仍然对患者患病后与患病前“判若两人”的事实感到难过,难以纾解。

参加完你们的小组之后,能够明白这些问题是这个病导致的。但是有时候真的是很生气,我现在尽量是能忍就忍。(案例4)

他对家里的事情漠不关心,每天在家什么都不干。以前他很勤快,各种家务都做,现在就不行了,我看着真的很难受。(案例1)

触摸疗法是专门缓解患者的精神行为症状及改善与照顾者关系的干预措施,但是,照顾者表示患者在没有医生或者社会工作者在场的情况下,不会配合照顾者来练习,干预方法的独立家庭操作有困难。

就每天呆呆地坐着,也不怎么说话。没有你们在场的情况下,小组布置的家庭作业他也不太愿意做,我也不知道怎么办才好。(案例1)

综上,对于照护者的访谈表明,日常的照护工作和精神压力令照护者力不从心。参与整合干预小组使照护者更清晰地了解了疾病的特性,经历了接受疾病发展不可逆、干预过程持久的现实,从而短期内更添照护压力,呼应了数据中“消极应对水平提升”,而“发展负担”和“情感负担”不降反升的统计结果。

五、讨论和建议本研究通过对MCI照顾者为期8周的社会工作整合干预,增加了照顾者的社会支持,帮助其拓展了社会支持网络。但是整合干预对自我效能感和应对方式没有影响,这主要与干预对象的样本量和干预的时间相关。虽然总体上没有对整体照顾负担起到统计意义上的显著影响,但是随着社会支持的增加,照顾者的情感负担显著降低,发展负担增加。

本研究发现,发展负担组内有显著差异(P=0.009<0.01),情感负担组内有显著差异(P=0.006<0.01),因此通过社会工作整合干预后,干预组组内的发展负担显著增加了,可能由四个原因导致。

第一,照顾者通过参加社会工作整合干预,增加了对疾病的认知,同时也了解了患者病情恶化的可能性[28],使他们更加清晰地认识到患者未来的疾病发展方向,以及未来自己所要承担的责任。照顾者面临患者未来疾病发展以及对自身未来发展的双重负担。第二,照顾时间增加会导致照顾者负担更重[29]。随着时间的延长,照顾者的生活、工作和社交逐渐受到影响,比如照顾者需要在工作日请假陪同就诊或者期待已久的旅行计划落空等。此外,小组在整合干预过程中,每周定期安排了家庭作业,虽然家庭作业的练习任务并不重,但是需要花时间督促和提醒患者,这使得照顾者的照顾时间增加。这些在客观上都增加了照顾者所承担的职责,照顾者的照顾负担增加,与之前的研究结论一致[30]。第三,患者的病觉缺失增加了照顾者的发展负担。MCI患者作为本次干预研究的间接作用对象,也是照顾者照顾负担的主要来源之一。而患者大多缺乏对疾病的正确认识[31],并且存在病觉缺失(Anosognosia)。之前的研究已经证实,不管是在MCI还是痴呆症领域,患者的病觉缺失都与照顾者的高负担相关,并且患者的病觉缺失会产生社会隔离和紧张感[32-34],这些导致了照顾者发展负担增加。第四,MCI患者日益恶化的精神行为问题,如冷漠和暴躁等,会增加照顾者的照顾负担,与之前的研究结论一致[11]。患者的这些精神行为症状会表现在语言和行为等多个方面,照顾者也会出于患者疾病的考虑而退步和忍让,这样也就更加容易在日常的各种琐事中积累负面情绪直至心力交瘁,产生焦虑等症状。[35]虽然本干预的初衷是想在认知障碍的早期多做认知康复的干预措施,提前预防患者病情的加剧以及照顾者负担的加重,但确实让在现阶段本来觉得照顾任务不太繁重的照顾者感受到客观照顾时间的增加,从而导致照顾者的压力增加与之前的研究结论一致[36]。故而干预虽然对照顾者的时间负担没有显著效果,但时间负担的均值增加了。

因此,本研究认为对MCI患者的干预模式值得进一步改进,具体包括要更加注重照顾者跟患者之间的沟通和互动的干预技术,差别化设置小组内容和强度的难度,进行更加科学化的管理数据收集工作、提高效率,以及通过实证研究发展更多本土的、符合中国国情的减轻照顾者负担的有效干预模式,并且在干预后的不同时间节点的基线数据进行测量,从而更好地掌握照顾者负担的变化趋势,不断完善整合干预模式的设计。

总的来说,本研究率先在国内医院开展针对MCI顾者社会工作整合干预,是社会工作对该群体的综合性实证干预研究,有利于促进该领域干预措施的本土化;采用准实验研究,较为科学地评估了干预效果,并用跟进访谈的形式,深入分析干预结果;研究取得了阶段性的成果,证明了社会工作整合干预能有效提高轻度认知障碍照顾者的社会支持和降低情感负担,为未来的研究积累了宝贵的实务经验。

注释

① 对就诊病人中符合参组标准的人员,社会工作者会随机指派其参组时间段,待指派完成后请各位组员确认参组时间,根据大家的意愿做出一定调整,最终形成6个干预组。

| [1] |

邹健. 痴呆患者家庭照顾者照顾负担现状及影响因素研究[D]. 长沙: 中南大学, 2014: 1.

|

| [2] |

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global action plan on the public health response to dementia 2017—2025[EB/OL]. [2022-10-15]. https://apps.who.int/iris/handle/10665/259615.

|

| [3] |

黄思琦. 轻度认知障碍长者认知训练小组的干预研究[D]. 上海: 华东理工大学, 2018: 2.

|

| [4] |

PETERSEN R C, SMITH G E, WARING S C, et al. Mild cognitive impairment: clinical characterization and outcome[J]. JAMA neurology, 1999, 56(3): 303-308. |

| [5] |

LU YF, HAASE JE. Experience and perspectives of caregivers of spouse with mild cognitive impairment[J]. Current Alzheimer research, 2009, 6(4): 384-391. DOI:10.2174/156720509788929309 |

| [6] |

GARAND L, DEW M A, EAZOR L R, et al. Caregiving burden and psychiatric morbidity in spouses of persons with mild cognitive impairment[J]. International journal of geriatric psychiatry, 2005, 20(6): 512-522. DOI:10.1002/gps.1318 |

| [7] |

BLIESZNER R, ROBERTO KA. Care partner responses to the onset of mild cognitive impairment[J]. Gerontologist, 2010, 50(1): 11-22. DOI:10.1093/geront/gnp068 |

| [8] |

DEAN K, WILCOCK G. Living with mild cognitive impairment: the patient’s and carer’s experience[J]. International psychogeriatrics, 2012, 24(6): 871-881. DOI:10.1017/S104161021100264X |

| [9] |

PARADISE M, MCCADE D, HICKIE I B, et al. Caregiver burden in mild cognitive impairment[J]. Aging & mental health, 2015, 19(1): 72-78. |

| [10] |

ETTERS L, GOODALL D, HARRISON B E, et al. Caregiver burden among dementia patient caregivers: a review of the literature[J]. Journal of the American academy of nurse practitioners, 2008, 20(8): 423-428. DOI:10.1111/j.1745-7599.2008.00342.x |

| [11] |

BRUCE J M, MCQUIGGAN M D, WILLIAMS V, et al. Burden among spousal and child caregivers of patients with mild cognitive impairment[J]. Dementia and geriatric cognitive disorders, 2008, 25(4): 385-390. DOI:10.1159/000122587 |

| [12] |

GALLAGHER D, MHAOLAIN A N, CROSBY L, et al. Dependence and caregiver burden in Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment[J]. American journal of Alzheimers disease and other dementias, 2011, 26(2): 110-114. DOI:10.1177/1533317510394649 |

| [13] |

FRANK L, LLOYD A, FLYNN J A, et al. Impact of cognitive impairment on mild dementia patients and mild cognitive impairment patients and their informants.[J]. International psychogeriatrics, 2006, 18(1): 151-162. DOI:10.1017/S1041610205002450 |

| [14] |

陆敏灵, 黄冬枚. 老年性痴呆病人照顾者负担及干预措施研究进展[J]. 护理研究, 2015(3): 1025-1029. |

| [15] |

中国痴呆与认知障碍指南写作组, 中国医师协会神经内科医师分会认知障碍疾病专业委员会. 2018中国痴呆与认知障碍诊治指南(一): 痴呆及其分类诊断标准[J]. 中华医学杂志, 2018(13): 965-970. DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2018.13.003 |

| [16] |

中国痴呆与认知障碍诊治指南写作组, 中国医师协会神经内科医师分会认知障碍疾病专业委员会. 2018中国痴呆与认知障碍诊治指南(三): 痴呆的认知和功能评估[J]. 中华医学杂志, 2018(15): 1125-1129. DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2018.15.002 |

| [17] |

DE VUGT M E, VERHEY F R. The impact of early dementia diagnosis and intervention on informal caregivers[J]. Progress in neurobiology, 2013, 110(110): 54-62. |

| [18] |

BOOTS L M, WOLFS C A, VERHEY F R, et al. Qualitative study on needs and wishes of early-stage dementia caregivers: the paradox between needing and accepting help[J]. International psychogeriatrics, 2015, 27(6): 927-936. DOI:10.1017/S1041610214002804 |

| [19] |

陈虹霖, 安宁. 非药 可助——认知障碍的多元非药物干预指导手册[M]. 北京: 华龄出版社, 2020: 6-7.

|

| [20] |

PEARLIN L I, MULLAN J T, SEMPLE S J, et al. Caregiving and the stress process: an overview of concepts and their measures[J]. Gerontologist, 1990, 30(5): 583-594. DOI:10.1093/geront/30.5.583 |

| [21] |

SEEHER K, LEE-FAY LOW, REPPERMUND S, et al. Predictors and outcomes for caregivers of people with mild cognitive impairment: a systematic literature review[J]. Alzheimer’s & dementia, 2013, 9(3): 346-355. |

| [22] |

CHEN H L, XIAO M, LIN Y, et al. Current development of a nonpharmacological intervention approach for mild cognitive impairment patients and a clinical trial in China[J]. Journal of translational internal medicine, 2022, 10(1): 5-8. DOI:10.2478/jtim-2022-0007 |

| [23] |

张慧芝, 张睿, 李峥. 中文版照顾者负担量表的信效度研究[J]. 中华现代护理杂志, 2008(28): 2972-2975. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2907.2008.28.011 |

| [24] |

肖水源. 《社会支持评定量表》的理论基础与研究应用[J]. 临床精神医学杂志, 1994(2): 98-100. |

| [25] |

ZHANG J X, SCHWARZER R. Measuring optimistic self-beliefs: a Chinese adaptation of the general self-efficacy scale[J]. Psychologia, 1995(38): 174-181. |

| [26] |

解亚宁. 简易应对方式量表信度和效度的初步研究[J]. 中国临床心理学杂志, 1998(2): 114-115. DOI:10.16128/j.cnki.1005-3611.1998.02.018 |

| [27] |

GRIFFITHS P C, KOVALEVA M, HIGGINS M, et al. Tele-savvy: an online program for dementia caregivers[J]. American journal of Alzheimers disease and other dementias, 2018, 33(5): 269-276. DOI:10.1177/1533317518755331 |

| [28] |

李晶, 李红. 创造性故事疗法及其在老年痴呆患者中的应用现状[J]. 中华护理杂志, 2014(6): 720-723. DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2014.06.020 |

| [29] |

ARAI Y, KUMAMOTO K, WASHIO M, et al. Factors related to feelings of burden among caregivers looking after impaired elderly in Japan under the Long-Term care insurance system[J]. Psychiatry and clinical neurosciences, 2004, 58(4): 396-402. DOI:10.1111/j.1440-1819.2004.01274.x |

| [30] |

蒋芬, 李春艳, 王庆妍, 等. 老年期痴呆患者照顾者照顾负担与社会支持及相关性研究[J]. 护理学报, 2013(4): 5-8. DOI:10.3969/j.issn.1008-9969.2013.04.004 |

| [31] |

潘惠英, 王君俏, 吴美玲, 等. 社区老年人轻度认知障碍患病率及其生活质量的调查[J]. 解放军护理杂志, 2012(2): 6-9,27. |

| [32] |

SELTZER B, VASTERLING J J, YODER J, et al. Awareness of deficit in Alzheimer’s disease: relation to caregiver burden1[J]. The gerontologist, 1997, 37(1): 20-24. DOI:10.1093/geront/37.1.20 |

| [33] |

TURRÓ-GARRIGA O, GARRE-OLMO J, VILALTA-FRANCH J, et al. Burden associated with the presence of anosognosia in Alzheimer’s disease[J]. International journal of geriatric psychiatry, 2013, 28(3): 291-297. DOI:10.1002/gps.3824 |

| [34] |

MAK E, CHIN R, NG L T, ET AL. Clinical associations of anosognosia in mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease[J]. International journal of geriatric psychiatry, 2015, 30(12): 1207-1214. DOI:10.1002/gps.4275 |

| [35] |

MARVARDI M, MATTIOLI P, SPAZZAFUMO L, et al. The Caregiver burden inventory in evaluating the burden of caregivers of elderly demented patients: results from a multicenter study[J]. Aging clinical & experimental research, 2005, 17(1): 46-53. |

| [36] |

MARTIN PINQUART, SILVIA SÖRENSEN. Helping caregivers of persons with dementia: which interventions work and how large are their effects?[J]. International psychogeriatrics, 2006, 18(4): 577-95. DOI:10.1017/S1041610206003462 |