2. 深圳市联社工服务中心,广东 深圳,518017

2. 深圳市联社工服务中心,广东 深圳,518017

2. Shenzhen Shilian, School Work Service center, Shenzhen, Guangdong, 518017, China

截至2021年年底,全国登记在册的重性精神障碍患者有660万,[1]而首个覆盖全国的精神障碍流行病学调查结果显示,中国成人精神障碍 12个月患病率为9.32%,终生患病率为16.57%。[2]因此为精神障碍群体提供良好的社会康复支持,降低患病和残疾所带来的负面影响至关重要。社会工作作为救助弱势人群的专业力量,是现代精神健康服务体系的重要组成部分。[3]社会工作在跨学科合作中,能充分发挥专业优势,为精神障碍者提供个性化且多元的康复服务,促进其社会功能的恢复与社会融入。在此过程中,对精神障碍群体的心理健康机制及生存处境进行深入研究,不仅有助于社会工作服务在该领域的知识提升与实务水平完善,还能较好地满足学科发展需求、回应残障群体需要。

透过社会工作服务实践可发现,污名现象在精神障碍者中普遍存在。污名是对弱势群体的贬损,反映了人们对某些群体所持有的偏见。自我污名指个体在歧视经历中对公众刻板印象的内化,它会带来偏差的自我认知和退缩的社交行为。污名现象将被污名群体置于社会排斥状态下,对精神障碍者而言,他们较容易因为自身的障碍而遭受外界歧视与偏见,并开始相信这种外在强加于自身的负面刻板印象,进而形成自我污名。已有研究指出,该群体自我污名的检出率接近五成[4-5]。另外,Brohan等学者在欧洲一项研究中发现,41.7%的精神障碍者遭受了中、高程度的自我污名[6]。自我污名的形成原因主要可以从认知行为模型、概化模型和社会建构视角进行解读。根据认知行为模型,该群体所具有的身心特征更容易令公众产生消极评价和歧视行为,他们又会进一步内化公众的消极刻板印象,进而产生自我污名。概化模型倾向于认为污名是来源于优势群体对弱势群体的标签,是对弱者所进行的分类排斥。社会建构视角则关注历史文化因素对污名形成的重要作用,指出污名的建构是长期、循环的过程。[7]自我污名可能会导致多种严重的心理健康后果。这些因刻板印象内化所诱发的负面情绪影响如孤独感加深[8]、抑郁程度增加[9]、自杀意念增强[10]、希望感下降[11]等,给精神障碍者带来的伤害往往比疾病本身的症状更严重。自我耻辱感和尴尬感可能会使得他们不愿谈论自己的状况,由此限制自我理解、出现认知偏差,造成自我污名程度的进一步加深。同时,精神障碍者的自尊、自我效能和人生观也可能会遭到沉重打击,降低参与康复的积极性,继而丧失实现自我价值和人生目标的动力。[12]这些遭遇对于他们获得全面康复、重新回归社会极为不利。为此,有必要通过研究更好地理解自我污名及其消除路径,降低污名经历在精神障碍者身上出现恶性循环的风险。

在前述关于自我污名造成的诸多后果中,希望感的改变需要被重视与讨论。希望感作为一种指向未来的积极心理资本,是以追求目标为中心的动力思维和路径思维。[10]该心理特质在精神疾病康复过程中是必不可少的基础组成部分,因为康复取决于精神障碍个体是否具有期望变得更好的愿望与信念,而这种正向的心理期待作为获得康复的关键途径,有利于促进该群体克服生活困难的决心与行动力,增加他们重建与社会联结的可能性。[13]希望感在精神康复领域的复元模式中是帮助精神障碍者走出疾病、重获新生的核心要素之一。相应地,一些精神病学家也把希望感视为精神疾病康复的“指导原则”,认为它有助于改变障碍者的生活信心、改善其精神面貌,因而应使之成为精神障碍者应对疾病的重要策略。[14]对精神障碍人群希望感的关注也与社会工作优势视角中提倡聚焦个体潜能,重视内在转变可能性的主张较为契合。有关精神障碍者希望水平现状的评价在学界暂未形成共识。有学者认为该群体的希望感普遍居于中等甚至偏高水平,情况良好,[15,16]但也有文献指出他们的希望水平较差,生存处境需要被关心[17]。希望感的产生与诸多因素有关,如可实现目标的设立、康复技能的学习与应用、坚强果敢的性格特质、对疾病的良好接纳与应对、和谐的医患关系及充足的亲友支持都是希望感的重要保护因素;而疾病或康复效果的恶化、个体对疾病的不良认知、因患病所致社会身份与地位的改变、社会支持的削减以及不良医患互动则可能成为损害希望水平的风险因素。[18]其中,不良认知、社会身份的改变及社会支持的削弱都可能与精神障碍者的自我污名经历有关。在探究自我污名对希望感的影响方面,有跨文化调查表明,精神障碍者的自我污名对其希望感具有显著负向作用。[19]相似地,Mashiach-Eizenberg等人发现,严重精神障碍个体的自我污名程度越高,希望水平就越低,康复效果也会越差。[20]值得留意的是,精神障碍者自我污名对希望感的影响不一定只是简单的直线式因果关系,当中可能还涉及其他因素的共同参与,即自我污名通过其他因素直接或间接地对希望感产生作用。而这一心理机制过程具有其复杂性和动态性,需要被进一步研究和认识。

根据生态系统理论的观点,精神障碍者的心路历程可能会涉及与所处生活环境中不同系统因素之间(包括家庭系统和社会系统)的双向互动。首先,在家庭系统层面,家庭功能失调可以被视为其在遭受到社会污名后对外界系统的负面应对,这些应对最终又会回到个体本身、反馈在希望水平的下降方面,并削弱其参与康复的动力。已有学者指出,精神障碍者的自我污名程度越高,越可能预示着家庭功能状况处于不良状态。[21]另一方面,家庭功能对希望感的预测作用也得到了研究证实,尤其对于患病群体来说,良好的家庭功能意味着个体能够从中获取足够的家庭支持与关怀,这将有利于其恢复信念并且勇于对抗疾病。[22]尽管如此,现有文献仅单独证明了自我污名对家庭功能、家庭功能对希望感之间的两两因果关系,对于家庭功能是否会在自我污名与希望感的关系中产生中介作用鲜少关注。另外,虽然有研究表明精神障碍人群的家庭功能总体处于失调状态[23-25],但证据仍不够充分,成果有待丰富。

除了与家庭系统的互动,精神障碍者对社会系统作出的应对,如对于求助专业心理服务抱持的消极态度也可能是导致其自我污名及对希望感产生显著影响的另一个中介因素。专业心理求助态度是一种内在反应倾向,体现了个体遇到无法解决的心理问题时,通过咨询、辅导等方式向专业工作人员寻求专业帮助的积极性。[26]虽然当前文献对于该因素的水平现状鲜少分析,但有研究证实了自我污名是专业心理求助态度的阻碍因素,即心理疾病的污名化程度越高,个体的求助态度就越消极。[27-28]Yeshanew等人甚至发现,超过半数的重症精神障碍受访者因担心歧视而放弃求医。[29]精神障碍者的专业心理求助态度也可能与其希望感存在关联性,如McDermott等人认为,有自杀倾向个体的专业求助态度对其希望水平具有正向影响作用[30],但目前对该问题的讨论针对精神障碍者的研究较为不足,自我污名是否会通过专业心理求助态度对希望感产生影响更是有待检验。

现有文献不仅为论证家庭功能、专业心理求助态度在自我污名与希望感之间的中介作用提供了部分理论线索,而且对家庭功能与专业心理求助态度的关联性也进行了探究。有研究指出,家庭功能的不良运作会降低精神障碍者参与康复治疗的意愿和配合程度。[16,31]由此看来,家庭功能与专业求助态度在精神障碍者自我污名与希望感的关系机制中可能存在链式中介作用,这些变量之间的关联性应得到进一步验证。

综上,精神障碍者经历诸多来自疾病带来的挑战。他们不仅可能因身心障碍而遭受污名伤害,还可能面临家庭功能受损、与社会资源互动失效,甚至丧失对康复和未来生活的希望等问题。这个数量庞大的弱势群体如长期受困将不利于社会的和谐与稳定。如何帮助他们有效梳理当前困境,使其重构生命的意义,从关注疾病到回归个体本身,进而促进其全面康复是值得探究的话题。然而国内聚焦于精神障碍者自我污名及其负面影响的研究数量较少,对于自我污名经历是否会对心理特质如希望感产生影响、发生机制是怎么样的等问题尚不清楚。在此背景下,本研究拟探究精神障碍者自我污名、希望感、家庭功能和专业心理求助态度的水平现状,构建家庭功能和专业心理求助态度在自我污名与希望感关系间的链式中介模型,并采集数据予以检验,最后基于结果,进一步提出社会工作实务建议。本研究的链式中介假设模型见图1。在该模型中,自我污名通过家庭功能的中介效应影响希望水平;自我污名通过专业心理求助态度的中介效应影响希望水平;自我污名通过家庭功能和专业心理求助态度的链式中介效应影响希望水平。

|

图 1 链式中介假设模型 |

(一) 样本与步骤

本研究以广州市正在接受社区康复的精神障碍者为被试人群。纳入标准:①正在接受社会工作服务;②当前病情稳定无须住院;③意识清楚,可以进行正常沟通;④自愿参与本研究。排除标准:①处于发病期且住院;②存在智力障碍或对问卷内容理解有困难,不能进行有效的回答者。通过方便抽样的方式,在广州市N区、Z区和C区三家社会工作机构共发放问卷330份。机构的社会工作者事先向被试对象讲解研究目的、问卷填写方法与注意事项,在获得知情同意后方进行问卷调查。问卷的填写以便利被试者为原则,采取线上填写和线下派发纸质问卷相结合的方式进行。纸质问卷由社会工作者入户发放并指导填写,线上问卷通过问卷星平台完成收集。本问卷采用精神疾病自我污名量表简版(ISMI-10)、Herth希望量表(HHI)、家庭关怀指数量表(APGAR)及寻求专业心理求助态度量表简版(ATSPPH-SF)来分别检验被试对象的自我污名水平、希望感水平、家庭功能水平和专业心理求助态度。另外还收集了被试对象的基本资料,包括性别、年龄、患病类型、患病年限、残疾等级、教育程度和家庭收入情况。最终回收有效问卷311份,有效回收率为94.24%。

(二) 研究工具

1. 精神疾病自我污名量表简版(ISMI-10)

本研究采用由Boyd等人编制的精神疾病自我污名量表简版(ISMI-10)来检验个体的自我污名程度。该量表最初由Ritsher编制,共包含29道题目。随后,Boyd等人基于Ritsher的版本对量表进行了删减,形成了包含10道题目的简化版。简版量表的内容涉及疏离感、歧视经历、刻板印象认同、社交退缩和污名抵抗五个维度[32]。量表采用Likert 4级评分,总得分区间为1~4分。其中2.5分为自我污名程度的分界线,得分在2.5分或以下为中、低程度,高于2.5分为严重程度。Cronbach’s α系数为0.79,信度情况良好。

2. Herth希望量表(HHI)

本研究运用由美国学者Herth等编制、赵海平教授翻译的希望量表(HHI)中文版来测量精神障碍者的希望水平[33]。量表一共有12道题目,包括“对现实和未来的积极态度”、“采取积极的行动”以及“与他人保持亲密联系”三个维度,代表个人对未来所持有的一种积极态度[12]。量表使用Likert 4级评分,总得分范围在12~48分,总得分越高,则代表个体拥有的希望水平越高。按得分高低可以将精神障碍者的希望水平划分为低水平(12~23分)、中等水平(24~35分)和高水平(36~48分)三类。Cronbach’s α系数为0.87,信度情况较为理想。

3. 家庭关怀指数量表(APGAR)

本研究选取由Smilkstein于1978年编制的家庭关怀指数量表(APGAR)来检验精神障碍者的家庭功能水平。该量表由5道题目组成,检验的内容包括家庭功能、评估家庭支持的适应度、合作度、成长度、情感度和亲密度五个方面。量表采用Likert 3级评分方式,总分越低表示家庭功能越差,根据总得分情况可将精神障碍者的家庭功能分为严重障碍(0~3分)、中度障碍(4~6)、功能良好(7~10)三种类型。Cronbach’s α系数为0.88,信度情况良好。

4. 寻求专业心理求助态度量表简版(ATSPPH-SF)

本研究采用由孔雪燕等人修订的寻求专业心理求助态度量表简版(ATSPPH-SF)来测量精神障碍者的专业心理求助态度水平。该量表最初由Fischer和Turner编制,随后孔雪燕等人进行中文翻译并简化。简版量表包含“独立性”“有效性”“开放性”三个维度,共10道题。采用Likert 4级评分,得分越高,心理求助态度就越积极。[34]量表的理论中值为2.5,低于2.5为求助态度消极,高于2.5为求助态度积极。Cronbach’s α系数为0.68,信度情况可接受。

(三) 数据分析

本研究采用SPSS 22进行数据分析。首先利用描述统计计算人口特征中分类变量的频率及数值变量的均值,根据量表规则计算各变量的水平值;其次运用皮尔逊相关分析对各变量之间的关系进行检验。另外,采用Harman单因素检验方法来检验共同方法偏差,确认研究不存在严重的共同方法偏差后进行后续分析[35]。最后运用Hayes[36]开发的Process程序中的模型6做链式中介效应检验。通过抽取5000个Bootstrap样本,估计中介效应的Bootstrap 95%置信区间检验回归系数的显著性,若95%置信区间不包含0,则表示相应效应显著,中介效应成立。

三、研究结果分析(一) 被试对象的基本资料

本研究的被试对象中,47.9%为男性(n=149),52.1%为女性(n=162)。其年龄范围在15~84岁,平均年龄为42.73岁(SD=14.11),其中3.9%处在18岁以下的未成年阶段(n=12),84.9%处在18~59岁的青壮年阶段(n=264),11.3%处在60岁及以上的老年阶段(n=35)。该群体的患病类型包括精神分裂症(61.7%)、抑郁症(16.7%)、狂躁症(1.0%)、焦虑症(2.6%)、强迫症(1.0%)、双相情感障碍(6.8%)、器质性病变所致精神障碍(6.8%)和其他类型(3.5%)。另外,患病年限平均为17.43年(SD=11.26),其中68.5%的被试对象患病十年以上(n=213),31.5%患病十年以下(n=98)。残疾等级方面,一级占18.6%(n=58)、二级占51.8%(n=161)、三级占13.8%(n=43)、四级占15.8%(n=49)。受教育程度方面,初中及以下的学历占比达总人数的75.2%(n=234),初中以上学历占比为24.8%(n=77)。关于家庭经济水平,家庭月收入在3000元及以下的占75.9%(n=236),在3000元以上的则有24.1%(n=75)。详细资料见表1。

| 表 1 被试对象的基本资料(N=311) |

(二) 主要研究变量的得分水平

据表2、表3结果显示,精神障碍者的自我污名均分为2.52分(SD=0.40),处于严重程度。虽有56.9%的精神障碍者处在自我污名的低程度,但仍有43.1%的精神障碍者拥有较高程度的自我污名水平。对五个维度进行分析可知,各维度平均得分由高到底分别为:疏离感(M=5.70,SD=1.13)、歧视经历(M=5.23,SD=1.14)、社交退缩(M=5.09,SD=1.15)、刻板印象认同(M=4.64,SD=1.06)、污名抵抗(M=4.56,SD=1.07)。

| 表 2 主要研究变量的得分水平(N=311) |

对精神障碍者的希望感进行检验后得出,该群体的希望水平均分为33.35分(SD=4.80),处于中等水平。其中有66.2%的精神障碍者处于中等希望水平,并有31.5%处于高希望水平,处于低希望水平的仅占2.3%。对各维度得分进行分析可知,精神障碍者在“采取积极行动”上的平均得分最高(M=11.49,SD=1.75),其次为“对现实和未来的积极态度”(M=10.95,SD=1.78),在“与他人保持亲密关系”上的平均得分最低(M=10.91,SD=1.85)。

此外,精神障碍者的家庭功能平均得分为6.17分(SD=2.72),处于中等障碍状态。其中,13.2%的精神障碍者家庭功能处于严重障碍程度,40.8%处于中度障碍,仅有46.0%的调查对象家庭功能良好。也就是说,超过半数的受访者家庭功能情况并不理想。另外,家庭功能的五个维度分数由高到低分别为:适应度(M=1.33,SD=0.64)、情感度(M=1.24,SD=0.65)、合作度(M=1.23,SD=0.66)、成长度(M=1.21,SD=0.68)、亲密度(M=1.17,SD=0.69)。

在专业心理求助态度的得分方面,受访者的平均得分为2.63分(SD=0.33),整体处于积极状态。需注意的是,有37.6%的精神障碍者求助态度较为消极。在该变量的三个维度中,“有效性”平均得分最高(M=11.07,SD=1.77),“开放性”得分居于其次(M=7.97,SD=1.39),“独立性”平均得分最低(M=7.27,SD=1.39)。

| 表 3 主要研究变量的得分占比(N=311) |

(三) 主要研究变量的相关分析

对自我污名、希望感、家庭功能和专业心理求助态度进行皮尔逊相关分析后得出,各变量间存在显著关联。首先,自我污名与希望感之间存在显著负相关。其次,自我污名分别与家庭功能、专业心理求助态度存在显著负相关;而家庭功能(r=0.534,p<0.01)、专业心理求助态度与希望感之间则存在显著正相关。另外,家庭功能与专业心理求助态度之间存在显著的正相关,详见表4。

| 表 4 自我污名、希望感、家庭功能、专业心理求助态度间的关系(N=311) |

(四) 链式中介模型分析

1. 共同方法偏差检验

为了排除因相同数据来源或评分者、相同测量环境、项目语境以及项目本身特征所产生的系统误差对研究结论的影响,本研究采用Harman单因素检验对所有变量的共37道题目进行未旋转的主成分因素分析。结果显示,共有9个因子的特征根值大于1,第一个因子解释的变异量为25.59%,小于40%的临界标准,不存在明显的共同方法偏差。

2. 中介效应分析

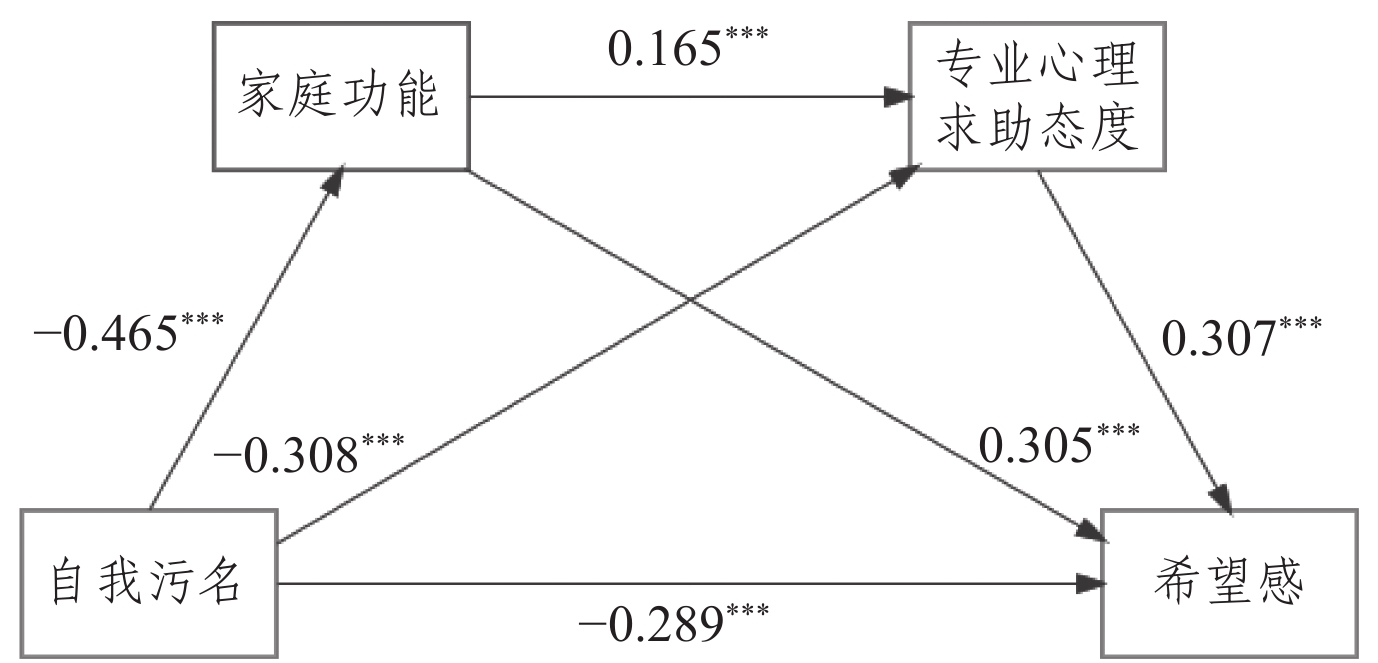

据表5的回归分析结果显示,精神障碍者的自我污名分别对其家庭功能(β=−0.465,p<0.0001)、专业心理求助态度(β=−0.308,p<0.001)、希望感(β=−0.289,p<0.001)具有负向预测作用;家庭功能分别对专业心理求助态度(β=0.165,p<0.001)、希望感(β=0.305,p<0.001)具有正向预测作用;专业心理求助态度也对希望感有正向预测作用(β=0.307,p<0.001)。

| 表 5 中介变量的回归分析(N=311) |

通过Bootstrap法重复抽样5000次检验家庭功能与专业心理求助态度的中介效应显著性。结果显示,家庭功能在自我污名和希望感的关系中,95%的置信区间[−0.235,−0.111]不包含0,存在显著中介影响,间接效应量为−0.168,效应占比为25.78%;专业心理求助态度在自我污名和希望感的关系中,95%的置信区间[−0.184,−0.049]不包含0,中介作用显著,间接效应量为−0.112,效应占比为17.22%;在家庭功能与专业心理求助态度的链式中介效应检验中,95%的置信区间[−0.052,−0.007]不包含0。因此,家庭功能与专业心理求助态度在自我污名与希望感间存在链式中介效应,间接效应量为−0.028,效应占比为4.30%(见表6)。

| 表 6 家庭功能与专业心理求助态度的中介效应分析(N=311) |

综上所述,在自我污名与希望感的关系中存在三条间接作用路径,即自我污名可以通过家庭功能的中介效应影响希望水平,自我污名可以通过专业心理求助态度的中介效应影响希望水平,自我污名可以通过家庭功能和专业心理求助态度的链式中介效应影响希望水平。链式中介作用模型如图2所示,其中实线表示路径显著、箭头代表路径方向、***P<0.01。精神障碍者自我污名对希望感的影响所产生的三条间接路径在自我污名对希望感的总效应中的占比为47.30%。

|

图 2 链式中介作用模型 |

(一) 自我污名、希望感、家庭功能和专业心理求助态度现状

研究发现,43.1%的精神障碍者拥有较高程度的自我污名,这一结果与早前部分国内外研究的结论较为一致,均显示该群体自我污名处于高水平状态的占比在40%—50%之间[4-6],说明他们遭受自我污名的情况较严重。另外,精神障碍者在自我污名“疏离感”维度得分最高,在“污名抵抗”维度得分最低,意味着在污名被内化的过程中,精神障碍者更容易感受到被主流社会所排斥,进而产生疏离感,他们与污名抗争的能力相对较弱。同时,研究证实了精神障碍者总体希望水平为一般,且在“采取积极行动”维度的平均得分最高,在“与他人保持亲密关系”维度的平均得分最低。也就是说,精神障碍者更愿意采取积极的行动来应对疾病带来的影响,例如积极主动地配合治疗、寻求帮助。但在与人之间的交往方面如接受和给予他人爱的能力相对较弱。研究还发现,精神障碍者的家庭功能总体上处于中度障碍。各维度中,“适应度”平均得分最高,说明他们在遇到困境时,可能较为满意其家庭为自己所提供的资源与帮助。而“亲密度”平均得分最低,可以理解为他们对家庭成员在时间、空间、金钱等方面的共享程度满意度相对较差。精神疾病对精神障碍者产生的影响可能会使他们不被理解或无法恰当表达情绪,阻碍家庭成员间的互动与情感交流,进而损害家庭功能。研究还显示,精神障碍者的求助态度较为积极,其中在“有效性”维度得分最高,在“独立性”维度得分最低。这表明该群体更愿意肯定专业心理帮助给自己所带来的效益,在遇到精神和心理上的困难时,他们不一定倾向于独自解决问题。

(二) 自我污名的影响作用

研究证实,精神障碍者的自我污名程度越高,希望水平越低。早前国内关于精神分裂症的污名研究也有相似结论,污名在内化的过程中可能会导致希望感和自尊水平的降低。该经历通过改变了个体对自我的认知,使个体产生回避社交行为[12],由此对个人的能力和价值产生怀疑并失去希望。而对于精神障碍人群来说,希望感能使他们战胜面前的困难与障碍,在与疾病共存的过程中建构起新的生命意义,而非以病患的角色去适应患病后的状态,它是复元的催化剂[37]。因此,应关注希望感作为复元动力源泉的重要意义,探索如何通过降低自我污名来提升希望水平。

本研究关于自我污名程度越高、家庭功能障碍程度越高的结论与早前研究观点相同。自我污名对个体感知家庭关怀具有消极影响。高自我污名的个体会降低对家庭关注和支持的感受度[38]。自我污名对家庭功能的损害可以从生理和社会角度理解。在生理方面,精神障碍者因疾病而产生的自我否定较容易引发情绪、行为问题的产生,由此增加他们与家人之间的相处困难;在社会方面,精神障碍者家属可能会出于对遭受外界排斥的恐惧心理而减少提供家庭支持与关怀。由此可见,精神障碍者家庭功能的恢复需要通过降低自我污名来实现。研究还发现,自我污名程度越高,专业心理求助态度越消极。可能的解释是,精神障碍者对消极刻板印象的内化与认同加剧了他们对被歧视和被排斥的恐惧,为了避免遭受不公平的待遇,该群体可能会抗拒向外界专业力量寻求帮助,部分人甚至会将求助行为看作可耻和无能的表现。[39]显然,对自我污名的经历进行干预可以被视为改善个体求助态度的有效途径。

(三) 家庭功能与专业心理求助态度的关系

研究表明,精神障碍者的家庭功能越好,专业心理求助态度越积极。有相关研究也表明亲密的、具有弹性的家庭支持与互动,可为精神分裂症患者提供相对稳定的生活和情绪空间,提升他们对疾病的认知和治疗依从性。[16]也就是说,家庭功能的良性运行,例如家庭给予精神障碍者充足的物质与情感支持、家庭应对危机的强大能力、家庭成员间的相互合作等都可以为精神障碍者创造良好的家庭环境,从而促使该群体能够更加积极地应对疾病。相应地,从家庭层面出发,对精神障碍者的家庭功能进行干预,有利于改善他们的求助态度,促使其主动链接专业支持。

(四) 家庭功能、专业心理求助态度在自我污名和希望感间的链式中介作用

通过链式中介效应检验得出,精神障碍者的自我污名可以通过三条路径对其希望感产生影响。自我污名通过家庭功能对希望感产生作用;自我污名通过专业心理求助态度对希望感产生作用;自我污名受到家庭功能和专业心理求助态度的链式中介影响,对希望感产生作用。首先,在家庭功能的中介影响中,可发现自我污名程度越高,家庭功能障碍越严重,会导致更低的希望水平。原因在于,遭受歧视的精神障碍者会产生消极自我认知、社交退缩行为和一系列负面情绪,这些个体的不良状态不利于家庭成员间的互动。不良的家庭功能则使得个体无法拥有合适的角色定位、适切的情绪宣泄以及与家人保持良好的沟通与交流的机会,进而产生消极的态度与行为,对生活失去希望。[40]而家庭功能的良性运行能够使精神障碍者与家人相处融洽,使家庭在适应度、合作度、成长度、情感度和亲密度方面维持动态平衡,为他们提供足够的支持与关怀,令其产生更多的积极情绪和康复动机。因此,家庭的影响力在精神障碍者的康复过程中不容小觑。社会工作者在干预精神障碍者的自我污名时,应当尤其留意其家庭功能,如重视家庭成员之间的相互影响、家庭支持与家庭适应力,协助精神障碍者家庭认识家庭沟通与合作的重要意义。

在专业心理求助态度的中介影响方面,自我污名程度越高的精神障碍者向专业渠道求助的态度就越消极,并导致更低的希望水平。这是因为较高的自我污名可能会使个体出现自我贬低的情况,认同外界给予自己的负面评价,将自己视为无能者。为了不再损伤自尊,他们较容易倾向于拒绝向专业人士求助,即使这些社会资源实际上对于他们顺利获得康复具有重要的推力影响。在此情形下,当个体的这种求助倾向性越低,就越难通过专业途径获取支持和缓解精神疾病所带来的种种负面影响,其对生活的希望感和积极性就会随之下降。可见,专业心理求助态度作为精神障碍者与社会资源有效链接的重要体现,应成为自我污名水平干预的着眼点之一。

另外,家庭功能与专业心理求助态度的链式中介作用显著存在,自我污名可以通过家庭功能对专业心理求助态度的影响进而作用于希望水平。这意味着提升精神障碍者的希望水平,不仅需要降低自我污名,也需要帮助该群体维持家庭功能的良性运转,激发该群体向专业渠道求助的积极性。这一结果有助于精神康复领域的工作人员更加深刻地了解自我污名对精神障碍者及其家庭产生的负面影响,更清晰地认识自我污名对希望感的内在影响机制,从而实施更加精准、高效的干预措施。

(五) 社会工作介入精神障碍者康复的干预策略

基于相关研究发现,本研究从社会工作的专业角度出发,分别对自我污名的消解、家庭功能的恢复和专业心理求助态度的提升三个方面提出干预建议。

首先,自我污名的消解主要可以通过纠正认知、提升药物管理能力、挖掘优势和社区教育来实现。社会工作者有必要从认知层面帮助精神障碍者及其家庭成员转变对精神疾病的不良认知。污名经历使精神障碍者更容易形成负面认知,若其照顾者无法对精神疾病产生正确的认识,也可能导致该群体病情的反复,甚至对照顾者自身也产生严重的身心危害。社会工作者可以邀请精神障碍者及其家庭成员共同参与康复计划的制定过程,带领他们了解何为“复元”,帮助他们学习与疾病共存,寻求新的生命意义与价值的目的,进而摒弃将精神障碍视作累赘与包袱的思想,激发寻求专业心理帮助、配合治疗的意愿。同时,提升该群体及其家庭成员的病悉感和疾病管理能力也是消除自我污名的有效策略。动员家庭成员参与到精神障碍者的规律服药、定期复诊、日常护理中,能促使他们感受到来自家庭内部的情感支持与关怀,增强该群体在遇到精神心理问题时对疾病与寻求帮助的正确认识。由于对不同类型和严重程度的精神疾病的发病症状、康复治疗方式和日常护理知识的了解和掌握程度会影响出院后的康复情况,社会工作者有必要通过精神疾病知识的科普活动带领精神障碍者及家属学习相关知识,提高对疾病的认识和参与疾病管理的积极性。[41]社会工作者还可以借助挖掘精神障碍者优势的方式来消除污名。一方面应当强化精神障碍者的自我认知,从提升自我效能感的角度出发,通过参与力所能及的事务与活动,挖掘他们的个人优势,增强其与疾病共生的“正常化”的可能性,减少负面的刻板印象;另一方面,可以协助他们积极梳理自身的康复成功经验,并制作“复元手册”或进行同路人活动分享,利用同伴支持等策略来促进精神障碍者康复信心的提升。在社区层面,社会工作者通过开展社区宣传与教育活动,从公众意识层面减少社会大众对精神障碍者的误解与恐惧心理,进而降低精神障碍者的自我贬低和社会抵触。

其次,在改善家庭功能方面,社会工作者可以着力恢复精神障碍者的家庭角色,注重家庭决策过程中精神障碍者的参与程度,重视精神障碍者的个人能力与需求,通过调动参与积极性,提升家庭成员面对决策时的合作力,使精神障碍者能够在家庭中拥有合适的家庭角色,参与到家庭决策中,避免在家庭中“失声”。同时,开展家庭成员沟通技巧训练也可以创造家庭成员之间的互动机会,增强家庭亲密度,形成家庭沟通的良性循环。另外,通过情景模拟、视频演示、小组互动等方式开展护理培训与发病时的危机应对训练,可帮助家庭成员更好地接纳精神障碍者,降低因疾病危机而带来的家庭伤害。而发挥资源链接作用,搭建家属资源互助平台则有助于提升精神障碍者及其家庭获取资源的能力,提高他们在情绪支持、危机预防和应对方面的知识和技巧,增强家庭改变动力与能力,从而确保家庭功能的健康。

最后,在改善求助态度方面,社会工作者在科普精神疾病护理工作的同时,可以通过个案或小组工作的方式带领精神障碍者认识到向社会工作者、专业医生、心理咨询师等人士寻求帮助的意义与价值。也可以借助康复成效较好的同辈群体的经验分享,使他们重视专业帮助在困境中的有效性,促进其通过专业手段进行情绪调节与压力舒缓。

五、总 结本研究通过对精神障碍人群进行研究,发现精神障碍者较容易经历高度的自我污名,其希望水平与家庭功能状况均不理想,保持消极专业心理求助态度的人群占比偏高。研究还证实了家庭功能与专业心理求助态度在自我污名与希望感之间的链式中介效应,较好地解释了该群体中自我污名对希望感的内在作用机制。基于相关结果,本研究从社会工作角度提出了关于该群体污名问题、家庭功能障碍及消极求助态度的介入策略,为从事相关领域的专业人员指明了服务方向、拓宽了行动思路。尽管如此,本研究受到精神障碍者群体特殊性的限制,存在样本获取难度大、样本范围狭窄的缺点。同时研究角度较为局限,关于自我污名与希望之间影响机制的研究角度仍有待丰富。未来的研究可以尝试进一步扩大样本容量与样本范围,也应当进一步探讨自我污名与希望之间是否存在倒因果关系以及其他值得探索的路径,例如分析希望是否也会影响自我污名的产生、家庭功能与求助态度是否存在反向影响路径、是否有其他变量产生中介效应或调节效应等,从而更深入地讨论自我污名对精神障碍者积极应对疾病、实现良好康复的影响,以便为该群体提供切实有效的社工康复介入服务。

| [1] |

我国660万登记在册的重性精神障碍患者, 90%以上得到了照顾治疗[N].中国青年报.2022-06-17-A.

|

| [2] |

中国首个全国精神障碍流调: 成人终生患病率16.57%[EB/OL]. (2019-02-21). https://china.caixin.com/2019-02-21/101381915.html.

|

| [3] |

刘继同. 中国精神健康社会工作时代来临与实务性研究议题[J]. 浙江工商大学学报, 2017(4): 100-108. DOI:10.14134/j.cnki.cn33-1337/c.2017.04.011 |

| [4] |

张天明, 刘昱君, 刘波, 等. 农村社区精神障碍患者的病耻感及相关因素[J]. 中国心理卫生杂志, 2021(8): 617-622. DOI:10.3969/j.issn.1000-6729.2021.08.001 |

| [5] |

YOUNG K W, NG Y N. The prevalence and predictors of self-stigma of individuals with mental health illness in two Chinese cities[J]. International journal of social psychiatry, 2016, 62(2): 176. DOI:10.1177/0020764015614596 |

| [6] |

ELAINE BROHAN, RODNEY ELGIE, NORMAN SARTORIUS, et al. Self-stigma, empowerment and perceived discrimination among people with schizophrenia in 14 European countries: the gamian-europe study[J]. Schizophrenia research, 2010, 122(1-3). |

| [7] |

关文军, 孔祥渊, 胡梦娟. 残疾污名的研究进展与展望[J]. 残疾人研究, 2020(1): 41-51. DOI:10.3969/j.issn.2095-0810.2020.01.006 |

| [8] |

LATALOVA K, PRASKO J, KAMARADOVA D, et al. Self-stigma and suicidality in patients with neurotic spectrum disorder: a cross sectional study[J]. Neuro endocrinol lett, 2014, 35(6): 474-480. |

| [9] |

范志光, 付晓男, 刘莎. 自我污名对听力障碍大学生抑郁影响的追踪研究: 自我效能感、歧视知觉的中介作用[J]. 中国临床心理学杂志, 2021(6): 1266-1270. |

| [10] |

袁群明, 范志光. 残疾大学生自我污名、知觉压力和希望对自杀意念的影响: 有调节的中介模型[J]. 中国特殊教育, 2021(7): 19-25. DOI:10.3969/j.issn.1007-3728.2021.07.005 |

| [11] |

毛英莹, 王伟梁, 李辞, 等. 精神分裂症患者病耻感与精神残疾的关系: 有调节的中介效应分析[J]. 中国全科医学, 2020(20): 2509-2513. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2019.00.749 |

| [12] |

毛英莹, 刘东玮, 孟丽娜, 等. 精神分裂症患者病耻感对孤独感的影响: 心理弹性与希望的链式中介作用[J]. 中国卫生事业管理, 2020(11): 844-847. |

| [13] |

LARANJEIRA CARLOS ANTÓNIO, QUERIDO ANA, ISABEL FERNANDES. The multidimensional model of hope as a recovery-focused practice in mental health nursing[J]. Revista brasileira de enfermagem, 2022, 75(Suppl 3): 1-6. |

| [14] |

MAHARJAN SHANTA, PANTHEE BIMALA. Prevalence of self-stigma and its association with self-esteem among psychiatric patients in a nepalese teaching hospital: a cross-sectional study[J]. BMC psychiatry, 2019, 19(1): 347-354. DOI:10.1186/s12888-019-2344-8 |

| [15] |

刘桂苓, 王文霞, 马霞, 等. 希望理论在精神分裂症患者临床康复护理中的应用效果研究[J]. 中国实用医药, 2013(22): 214-216. DOI:10.3969/j.issn.1673-7555.2013.22.159 |

| [16] |

陈优, 奚巍, 肖艳红, 等. 社区康复与住院康复对慢性精神分裂症患者家庭功能及希望水平的影响[J]. 四川精神卫生, 2019(2): 126-129. |

| [17] |

LAURA HAYES, HELEN HERRMAN, DAVID CASTLE, et al. Hope, recovery and symptoms: the importance of hope for people living with severe mental illness[J]. Australasian psychiatry, 2017, 25(6): 583-587. DOI:10.1177/1039856217726693 |

| [18] |

ANDREW SOUNDY, BRENDON STUBBS, PAUL FREEMAN, et al. Factors influencing patients’ hope in stroke and spinal cord injury: a narrative review[J]. International journal of therapy and rehabilitation, 2014, 21(5): 210-218. DOI:10.12968/ijtr.2014.21.5.210 |

| [19] |

MANOR-BINYAMINI I. Internalized stigma among bedouin and jews with mental illness: comparing self-esteem, hope, and quality of life[J]. Psychiatric quarterly, 2020, 91(4): 1381-1393. DOI:10.1007/s11126-020-09758-x |

| [20] |

MASHIACH-EIZENBERG M, HASSON-OHAYON I, YANOS P T, et al. Internalized stigma and quality of life among persons with severe mental illness: the mediating roles of self-esteem and hope[J]. Psychiatry research, 2013, 208(1): 15-20. DOI:10.1016/j.psychres.2013.03.013 |

| [21] |

DELUCA JOSEPH, SHAN LEEANN, JAY SAMANTHA, et al. T30. Predictors of internalized mental health stigma in a help-seeking sample of adolescents and young adults experiencing early psychosis: the roles of psychosis-spectrum symptoms and family functioning[J]. Schizophrenia bulletin, 2020, 46(Supplement1): S242-S243. |

| [22] |

刘茂娟, 曹红, 韩诗雨, 等. 老年2型糖尿病患者希望水平与家庭功能、自尊的相关性[J]. 中国老年学杂志, 2020(15): 3330-3333. DOI:10.3969/j.issn.1005-9202.2020.15.060 |

| [23] |

张玲. 青少年抑郁症患者家庭功能及与社会支持的关系研究[D]. 重庆: 重庆医科大学, 2019.

|

| [24] |

黄慧钊, 郭冠欣, 郑臻峰, 等. 高校精神障碍学生家庭关怀、社会支持与自我效能的相关性研究[J]. 科教导刊, 2021(3): 188-190. |

| [25] |

王秀珍, 孙太鹏, 黄成兵, 等. 精神分裂症患者人际关系与家庭功能的相关性研究[J]. 精神医学杂志, 2016(4): 270-272. DOI:10.3969/j.issn.2095-9346.2016.04.009 |

| [26] |

杨颖. 大学生寻求专业心理帮助态度及其与应对效能和归因方式的关系研究[D]. 福州: 福建师范大学, 2006.

|

| [27] |

徐瑞, 李秋芳, 郭菲菲, 等. 老年高血压病人心理疾病污名在心理健康素养与专业心理求助态度间的中介作用[J]. 护理研究, 2022(1): 66-71. |

| [28] |

ALAA MAHSOON, LOUJAIN SHARIF, MARAM BANAKHAR, et al. Parental support, beliefs about mental illness, and mental help-seeking among young adults in Saudi Arabia[J]. International journal of environmental research and public health, 2020, 17(15): 5615-5625. DOI:10.3390/ijerph17155615 |

| [29] |

BERHANU YESHANEW, ASMARE BELETE, MOGESIE NECHO, et al. Correction to: help-seeking intention and associated factors towards mental illness among residents of Mertule Mariam town, East Gojam Zone, Amhara Region, Ethiopia: a mixed-method study[J]. Annals of general psychiatry, 2020, 19(1): 47. DOI:10.1186/s12991-020-00297-0 |

| [30] |

MCDERMOTT, RYON C. CHENG, HSIU-LAN, WONG, JOEL, et al. Hope for help-seeking: a positive psychology perspective of psychological help-seeking intentions[J]. The counseling psychologist, 2017(2): 237-265. DOI:10.1177/0011000017693398 |

| [31] |

周翔. 老年胫骨平台骨折患者家庭关怀度与康复依从性的相关性[J]. 现代诊断与治疗, 2021(21): 3446-3447. DOI:10.3969/j.issn.1001-8174.2021.21.xdzdyzl202121042 |

| [32] |

BOYD J E, OTILINGAM P G, DEFORGE B R. Brief version of the Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) scale: psychometric properties and relationship to depression, self esteem, recovery orientation, empowerment, and perceived devaluation and discrimination[J]. Psychiatric rehabilitation journal, 2014, 37(1): 17. DOI:10.1037/prj0000035 |

| [33] |

赵海平, 王健. 血液透析患者的社会支持和希望[J]. 中华护理杂志, 2000(5): 306-308. DOI:10.3321/j.issn:0254-1769.2000.05.024 |

| [34] |

孔雪燕, 郝志红. 寻求专业性心理帮助态度问卷简版的修订[J]. 中华行为医学与脑科学杂志, 2018(3): 281-284. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2018.03.019 |

| [35] |

周浩, 龙立荣. 共同方法偏差的统计检验与控制方法[J]. 心理科学进展, 2004(6): 942-950. DOI:10.3969/j.issn.1671-3710.2004.06.018 |

| [36] |

HAYES A. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis[J]. Journal of educational measurement, 2013, 51(3): 335-337. |

| [37] |

叶锦成, 冯慧玲, 胡少良, 等. 中国取向复元模式实践: 精神健康社会工作案例研究[M]. 上海: 华东理工大学出版社, 2017.

|

| [38] |

范志光, 刘莎, 张洪杰. 听力障碍大学生自我污名与家庭关怀的关系[J]. 中国心理卫生杂志, 2020(9): 778-783. |

| [39] |

黄传浩, 王会秋, 王秀珍, 等. 青少年抑郁情绪、抑郁障碍因果信念和自我污名感对求助意愿的影响[J]. 中国健康心理学杂志, 2021(7): 1091-1095. DOI:10.13342/j.cnki.cjhp.2021.07.028 |

| [40] |

杨丽宏, 刘丽娟. 希望水平在空巢老人家庭功能与生活质量间的中介作用研究[J]. 现代预防医学, 2017(24): 4454-4457. |

| [41] |

刘同巍, 裴欢, 张超峰. 抑郁症患者病耻感与抑郁情绪、社会支持及家庭功能的关系[J]. 临床护理杂志, 2021(6): 2-5. DOI:10.3969/j.issn.1671-8933.2021.06.001 |

2023, Vol. 23

2023, Vol. 23