伴随着“经济金融化”到“社会金融化”[1]发展的新态势,金融不仅关乎政府管理、企业运营,是经济高质量发展的引擎,还通过养老金计划、住房抵押贷款、消费信贷以及其他大规模市场化的金融产品和服务渗透到人们家庭生活的各个方面。[2]在此背景下,为助力社会治理现代化和实现共同富裕,社会工作者和基层社会组织成为开展居民金融教育的有生力量。本文从性别与发展的视角探索金融教育如何实现普通民众尤其是弱势群体的增能赋权,以期为社会工作者积极参与金融教育实践提供参考。

女性是金融市场不可忽视的参与者。而当前研究普遍认为女性的金融素养比男性低[3-4],且几乎世界各地的女性从事金融活动都不如男性活跃。[3, 5-6]经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development,简称经合组织或OECD)及其建立的国际金融教育网络(International Network on Financial Education)发布了专门针对妇女及女童金融教育需求的政策指导手册[7],以推动开展相关以女性群体为主要服务对象的金融教育实践。发展学的分支学科在关注妇女发展进程中形成了WID(Woman in Development,妇女参与发展理论)、WAD(Woman and Development,妇女与发展理论)和GAD(Gender and Development,性别与发展理论)三个理论流派。这三个流派在实践层面产生多种干预路线与系列分析框架。性别与发展理论在解释妇女的行为与社会过程的基础之上,为实现性别平等目标而提出了一套实务的工作方法。性别与发展理论指导下的干预过程遵循赋权原则认为,妇女是发展的主体,而不仅仅是单纯的受益者;赋权是妇女主动的一种个人的或集体的行为,而不是一个自上而下的给予。社会政策固然可以为女性发展扫清社会障碍,但真正的发展还得靠自己努力。赋权的具体路径包括提供信息和资源、提高意识和觉悟、结成网络或组织,以提高妇女参与经济和公共事务的能力。赋权的过程从“女性自我意识”(在社会中有独立的生存空间)到“女性主体意识”(做自己命运的主人),再到“女性群体意识”(每个女人都应该为“我们”的发展尽心尽力),即从自助转化为互助的实际行动。GAD项目在尊重妇女需求和发展意愿的基础上,引导妇女成为行动和改变的主体。她们的参与能够带来新的能量、新的视野和新的组织基础。

赋权分析框架下的金融教育问题不只是提升个人素质的问题,而且是从性别与发展的视角理解问题背后的矛盾和社会关系,从而更好地提供精准化与精细化的金融教育服务。金融教育不是弱势群体被动接受金融知识的活动,而是一种赋权手段,其本质是反对金融排斥。本文首先对已有金融素养的界定进行梳理、甄别,寻求与赋权理念一致的理论模型,并对金融素养的性别差异性测度及其形成的社会建构展开分析,在此基础上提出性别与发展视角下赋权式金融教育的具体策略措施。

一、情境型素养模型:赋权式金融教育的理论基础金融素养定义及水平测量是评价和分析消费者金融素养的水平高低、影响因素以及研究如何开展金融教育的重要基础。素养理论包括自发型素养模型(Autonomous Model of Literacy)和情境型素养模型(Situated Model of Literacy)[8],在不同的模型指引下,金融教育的评价指标有所不同。

(一) 自发型素养模型中金融素养的内容

“素养”一词,最初被理解为阅读、写作和算术(即3R)技能,联合国教科文组织的扫盲计划(Literacy Program)就是通过提升人们的读写沟通能力来提升素养的。自发型素养模型既无须考虑所需解决具体问题的目标、时间和过程,也较容易区分素养水平的高低,因此该模型适用于同一环境下的素养研究。正如有了一定的读写能力能够有效沟通一样,该模型中金融素养被认为是能用一定的“金融语言”来理解金融知识的能力以及对该能力的应用。金融素养与金融知识相关联,金融知识的高低会影响个人的金融行为(财务管理和财务决策的技能)。与之对应,测量金融素养水平一般通过设置一组以金融知识/能力为核心的问题,根据受访者的回答情况,使用因子分析法或评分加总法来构建金融素养指数。具体而言,就是通过客观答题情况(客观金融素养指标)和主观信心水平、自我评估(主观金融素养指标)来测量金融知识/能力。[9]客观金融素养指标又由基础金融素养 (Basic Financial Literacy 即基础的金融知识)和高级金融素养 (Advanced Financial Literacy 即高级金融知识,如投资组合决策相关等)共同构建而成。[10]

(二) 情境型素养模型中金融素养的涵义

面对当前复杂而不断变化的世界,各种新型基础素养引人重视,学者们也结合当今的社会文化背景对素养的内涵进行了拓展。Street认为“素养”绝不仅仅是一些简单和机械性的技能,而是应该充分反映人们生活中实际素养构成、实践的丰富性和复杂性,并指出“文化和时间的差异”对素养内涵的重要性,强调素养的“情境性”。[11]Bay等人提出情境型素养模型,认为素养会因主体、文化和时空点的不同而有不同的界定。[8]OECD近年启动了“教育和技能的未来:2030项目”(The Future of Education and Skills 2030,简称为OECD学习框架2030),重新审视了时代变革背景下什么样的核心素养能够让学习者应对日新月异的社会挑战与机遇。素养的概念不仅仅是获得知识和技能,它涉及在反思、设计和行动过程中,结合特定情境使用和调动心理社会资源,包括知识、技能、态度及价值观,在快速变化的世界中寻求解决方案。只有具备这些知识、技能、态度与价值观,才能够让人们在不稳定且复杂的时代主动构建属于他们的未来世界,成为变革的推动者——真正意义上“有能力的人”。[12]

OECD认为,金融素养是关于金融概念和金融风险的知识和理解,以及在一定的金融环境下,为了做出有效决策而运用这些知识的技能、动机和信心,以提升个体、社会的经济福祉和人们对经济生活的参与度。[13]OECD从2000年起每三年开展一次国际学生评估项目(Program for International Student Assessment,简称PISA),对全球各国15岁学生的能力进行测试,其中包括金融素养能力测试,其内容不仅涉及货币和交易、规划和管理、财务风险和回报方面,还新增了“金融格局”的相关问题。[14]“金融格局”与微观主体对宏观金融世界的特征理解有关。它涵盖了消费者在金融市场和一般金融环境中的权利和责任,还纳入了对经济条件和公共政策变化后果的理解,如利率、通货膨胀、税收或社会福利的变化,以及对保护自身免受数据盗窃和身份欺诈所需预防措施的了解。PISA项目将对金融素养的评估放置在日常生活情境中,43个问题中有不到一半的问题与“个人”情境相关,有14个问题与家庭或同伴群体、社区情境相关,还有9个问题与工作或社会情境相关。相较于自发型模型,情境型素养模型不仅对金融素养的界定与测量提出了新要求,更是为金融教育带来新启发,如表1所示。[13-15]

| 表 1 不同素养模型及金融素养界定的比较 |

可以说,情境型金融素养模型与赋权理念不谋而合。金融教育是工具,赋权是目的。首先,金融教育不只是为经济增长还是为幸福生活而开展。它在发展金融知识、技能、态度和价值观方面发挥着重要作用,使人们能够为包容性增长做出贡献并从中受益。其次,这一模型强调“人在情境中”,对金融教育实务具有指导意义。在尊重学习者主体性的基础上,充分了解不同人群真实的目标需求,“把社会因素、文化因素和心理因素带进来,分析社会工作如何去增强贫困群体的金融能力是必要的”。[16]

二、金融素养的社会性别分析根据赋权式金融教育的要求,为切实提升不同性别群体的金融素养,应深入了解不同性别群体的生活际遇,充分认识性别如何与城乡、收入、年龄等社会分层机制交织在一起影响不同性别群体的金融能力提升。

(一) 金融素养的差异化测度

现有研究多用金融知识维度合成标准化金融素养指标,即基于自发型素养模型来比较性别差异。王英等人使用中国家庭追踪调查数据,采用13个知识问题来构建反映金融素养的指标,发现中国城镇居民金融素养存在显著的性别差异,且女性金融素养水平显著低于男性。[17]张欢欢和熊学萍在农村居民金融素养测评与影响因素研究中,采用基本金融知识认知、金融知识理解和应用、风险和回报、金融规划、金融背景信息分析、金融责任认知6个方面的12个指标共12个问题来测量金融素养,并发现性别变量在所有方程中都存在显著的正向影响,得出中国农村女性居民的金融素养水平显著低于男性的结论。[18]Moon等人则用包含收入、财务管理、储蓄和投资、支出和债务等在内的33个问题来衡量金融素养,发现中国大学生的金融素养存在明显的性别差异。[19]廖理等通过12道基本的金融知识相关题目和1道金融素养主观评价题来构建总体金融素养指标,并比较金融素养的性别差异,在控制了年龄、受教育程度、收入等因素后发现差异结果仍然显著。[20]

OECD运用情境型素养指标测算青少年金融素养性别差异,发现各国的情况存在异质性。只有在意大利,男孩的表现才比女孩好11分。相比之下,在15个国家和经济体中,有9个国家的女孩的表现要好于男孩,而在其余国家和经济体,男孩和女孩之间的表现差异在统计上并不显著。[14]中国人民银行开展的消费者金融素养调查覆盖全国 31 个省级行政单位,从金融知识、行为、态度及技能多维度进行测度,结果表明,在各维度上男女各有所长,但男女金融素养总体得分水平没有显著差异。[21]由此可见,不同性别群体在不同金融决策环境有不同的表现,其金融素养水平的短板和需求也不尽相同。有必要针对不同环境与目标,设置差异化的指标体系进行测量,进一步完善金融素养标准化与差异化测量,从而为金融教育服务不同人群提出合适的评价指标。

(二) 金融素养的社会性别建构

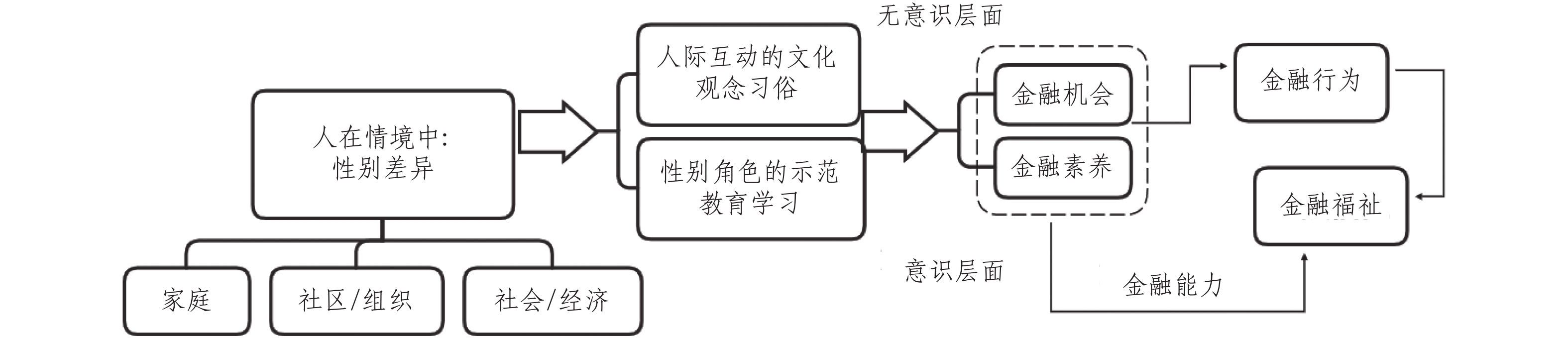

男性和女性为什么在金融素养水平和金融行为上存在差异?从情境型素养模型出发,金融素养的形成离不开社会化的场域,在此从金融素养的社会性别建构角度来分析。性别及其与金钱互动方式,无法避开特定情境下产生的社会建构关系[22],而金融素养的形成本身就是一个社会建构的过程。以个体为单位的金融素养研究容易忽视家庭、社区/组织、社会经济互动情境中社会化的重要性。实际上,金融素养、金融行为及金融能力的性别差异均可视为性别社会化过程的中间变量。作为结果变量的金融福祉应成为多元化具体情境下衡量金融教育成效的最终标尺,如图1所示。

|

图 1 金融素养的社会性别建构 |

在家庭情境中,不同性别角色与金钱的关系形成具有性别差异的经验和意义。孩子通过观察父母之间的财务分工获得了对财务角色的性别社会化的基本看法。有研究表明母亲的角色对女孩的金融素养养成很重要。[23]此外,家庭文化环境在解释金融素养的性别差异方面起到关键作用。[24]家风家教、性别期望以及家庭成员的价值观等支配着人们的金融态度和行为。

社区/组织是连接微观个体家庭和宏观社会经济的桥梁和纽带。宏观的社会经济文化通过嵌入个人在社区/组织中的日常生活经验来影响个人。随着社会转型,社区居民消费文化从物质实用性转向符号文化意义的消费。从邻里社区到职场社会,名牌攀比的消费之风成了一种彰显自我身份和社会地位的方式。相对而言,女性更容易陷入消费主义的旋涡。

男性和女性社会经济特征的差异以及获得金融知识成本和效益的潜在差异,也可以部分解释金融素养的性别差异。行为金融学研究认为女性比男性更厌恶风险,且风险偏好可以有力解释金融素养的性别差异。而风险态度差异也未必是天生的[24],应放置在社会经济情境中考察。一方面,女性群体的平均收入通常比男性低,对于较低收入群体而言,采取相对保守的金融策略是更为明智的选择。在一定程度上她们是被迫选择低风险的替代品。一定数量的金融投资的失败经历可能会使她们“伤筋动骨”。另一方面,普遍存在的社会构建的性别话语潜移默化地持久地影响着女性对金融态度的观念。[25]诸如女孩应寻求安全和保障,而不是成为风险承担者,以及如果一个过于有经济能力的“女强人”,她很难找到另一半,等等。为了成为“好女人”,相较于男性,女性为了准时还款而承担更多压力。[26]以中国“拍拍贷”网站的真实交易数据为样本,发现随着女性借款人在网络借贷市场中比例的提升,市场违约风险显著降低,即女性借款人的参与对于抑制网贷市场违约行为有积极效应。[27]在对女性信贷小组的研究中发现,在内化价值效应和声誉预期的作用下,女性的信贷活动比男性更具亲社会性,她们通过多层面的自我构造,以诚信、合作、利他、牺牲等精神为载体,实现社会期望、组织声誉与自我选择的联结。[28]

性别建构的金融社会化理论较好地解释了男女金融素养水平差异,也启发了金融教育实践应结合具体的家庭、社区/组织、社会/经济情境关注不同性别群体的需求。当前大部分中国家庭由女性主导或参与金融消费决策。据中国普惠金融研究院(CAFI)2021年发布的《理性与感性:中国女性金融健康正在加速发展》报告显示,相较于男性,更多的女性理财以子女教育、养老等人生目标为目的。[29]在社区/组织中,妇女承担大量志愿服务的同时,越来越多的妇女活跃于社区金融服务管理领域。她们将关怀、相互合作与支持的再生产逻辑融入其中。

三、性别与发展视角下赋权式金融教育实践全球金融危机以来,金融教育越来越受到国际组织和世界各国的重视。提高国民金融素养是一项系统的、复杂的工程。许多国家通过制定国家金融教育战略,由政府主导成立专门机构,协同多部门联合推动,并将金融知识纳入国民教育体系。当前全球至少有40个国家(地区)已将金融教育纳入中小学课程。我国于2015年由国务院办公厅发布《关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》,要求将金融知识普及教育纳入国民教育体系,切实提高国民金融素养;[30]2016年国务院出台《普惠金融发展规划(2016—2020年)》,提出加强普惠金融教育与金融消费者权益保护,结合国情深入推进金融知识普及;[31]2018年发布的《中国财经素养教育标准框架》为国内第一份系统的、覆盖幼儿园至大学全学段的财经素养教育标准框架;[32]2019年教育部《对十三届全国人大二次会议第8795号建议的答复》,提出在义务教育教材中融入金融知识。[33]目前有多种渠道和方法提升国民的金融素养,而系统的学校教育仍是其主要途径。

(一) 金融教育的新探索

学校层面开展的金融教育侧重传授金融知识。这与自发型素养模型中金融素养定义对应的金融教育内容——金融知识的传授和金融行为的养成相对应,但其效果被质疑。如 Becchetti等人在意大利进行的高中金融教育研究显示,课程对金融知识获得没有统计上的显著影响。[34]Fernandes等人通过对金融教育课程效果的研究,得出此类课程影响往往会随着时间推移而消散的结论。[35]Barcellos 等人针对美国移民子女的金融教育网络培训的研究发现,与对照组相比,接受教育干预的群体在干预后更有可能立即正确回答金融知识问题,但对大多数人的干预在6个月后就没有效果了,不仅如此,研究还发现该金融教育对预期的金融行为几乎没有影响。[36]

为推动普惠金融的发展,构建金融教育的新模式,2008年至今,由中国金融教育发展基金会发起的金融惠民工程项目积极开展对农村地区金融教育培训,探索金融教育助力乡村振兴新机制。截至2021年该项目已覆盖24个省832个县,面向农村居民和农村金融消费者的金融教育惠及1.65亿人 。[37]由中国金融教育发展基金会、中国社会工作联合会和益宝三方合作开展“金社工程—社区金融教育服务站项目”,2021年12月首批启动20个社区金融教育服务站,遍布全国多城市多社区。[37]社会工作者和基层社会组织成为开展居民金融教育的有生力量。这将助力社会治理现代化和实现共同富裕。同时也对金融教育服务提出了新要求,金融教育将更加注重服务对象在日常生活场景中的改变。好的金融教育致力于缩小服务对象的知识、意图和他们所采取的行动之间的差距。金融教育的有效性不仅体现在帮助人们在金融知识测试中取得更高的分数,还强调让服务对象在金融市场作出合理的财务决策,以实现生活目标,增进金融福祉。

(二) 赋权式金融教育的具体策略

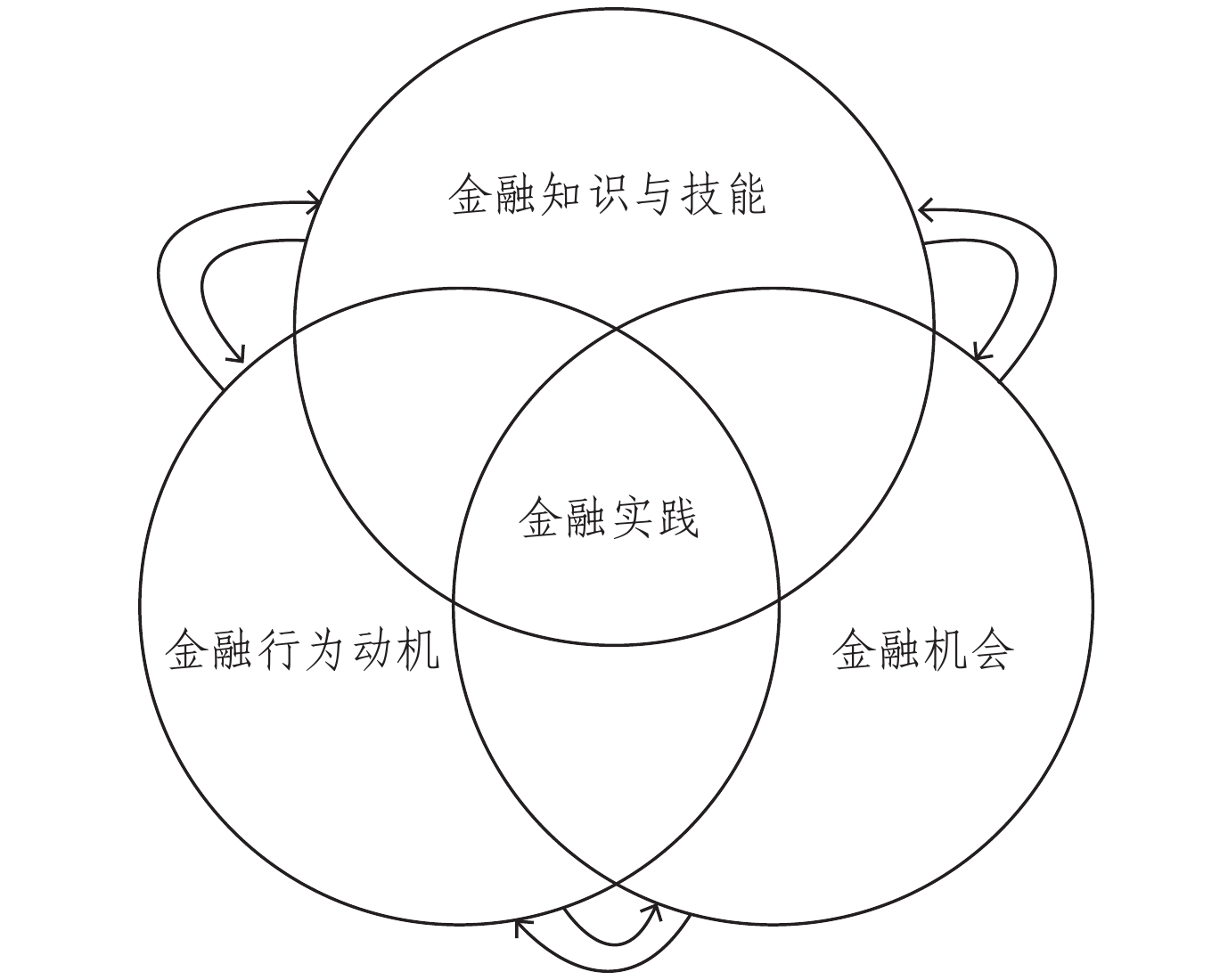

性别与发展视角下的金融教育是赋权的一种手段,而不是规训服务对象。赋权式金融教育不仅应该包含针对掌握金融技能的教育,为增加收入服务,还应该将“幸福生活”置于发展核心位置,关心朋友、家人、社区的金融福祉。[12]这不仅关乎物质资源,还与生活质量相关。公民参与、社会关系、生活满意度等,都构成包容性增长的基础。因此,赋权式金融教育实践须基于情境型理论模型,识别服务对象的不同金融决策的情境与需求目标,采用多维度和差异化的实践策略,将金融知识教育与经济心理行为干预相融合,将微观个体的改变与中观社区家庭的互动关系、宏观制度性金融机会相联结,如图2所示。

|

图 2 金融实践模型[38] |

1. 厘清金融问题的情境,评估服务对象的需要

赋权式金融教育实践者首先要厘清问题的情境,即确定问题在怎样的脉络和情境中产生,这比问题界定本身更重要。一旦问题的情境脉络发生变化,问题就会改变,而目标、达成目标的方法和策略手段、评估和反馈目标达成状况等方面都会随之发生改变。[39]OECD学习框架2030提出,实现“在陌生情境中自我导航(Navigating Oneself)”的重中之重,在于培养学习者的“主体性”。[12]每个人都是生活在一定的经济矛盾中有其利益和要求的人。对同一个经济矛盾,因立场和主体的差别会形成不同的经济意识;不同地域文明也有其化解风险的不同方法。因此,开展金融教育须充分尊重服务对象的主体性,协助学习者在与他人互动过程中更深层次地认识自我身份、文化,以负责且有意义的方式采取行动,实现个人和社会的福祉。

(1) 融入个体的日常生活,挖掘真实的金融需求。情境因素塑造着个体对钱财相关的认知、态度与行为方式,个体的主体建构和认同也由金融思维所形塑。对财富贬值的忧虑、不劳而获的“发财梦”并非凭空而来,而是恰恰产生于日常消费、日常交往和日常观念构成的生活世界之中。而自在的、重复性的日常活动,对生活在其中的人们而言是不可或缺的,具有高度的熟悉性、隐匿性与认同性。金融教育工作者要协助服务对象突破情境因素的限制,就必须主动走进服务对象的日常生活,始终保持对当地文化的敏感性,逐渐学会使用本土知识,链接本土资源,不被经济、金融等学科知识所羁绊,创造性、灵活性地发展出一种基于本土文化和真实需要的金融教育实践模式。金融教育工作者也只有融入服务对象的生活场景中,才能体验情境因素对服务对象可能产生的压力,看清服务对象需求背后的实际生活状况及其对服务对象需求的影响,从而能够更为真实地理解其发展需求。服务对象的主体性在自身的生活情境中得以呈现与表达,由此有了金融教育对话的基础和改变的可能。

(2) 开展性别敏感的需求评估。有必要对金融教育项目的目标人群做具体细微的性别分析,对妇女需求做深入实地的性别评估,注重妇女参与项目的过程。性别敏感的需求评估从不同性别群体的现实需要和战略利益考虑,倾听不同的声音,使用交叉性的系统性分析方法,重视妇女之间的差异:如年龄、民族、受教育程度、经济状况、家庭背景等差异。事实上没有单纯的女性赋权,性别往往与城乡、收入、年龄等因素交织在一起影响着不同性别群体的生活际遇。[40]因此,性别与发展视角下的赋权嵌入在多元社会系统之中。社会各方力量形成合力积极介入是实现金融教育赋权女性发展的重要路径,同时女性也要发挥主观能动性,如此才能使金融教育惠及不同社会群体,实现民众和普惠金融的高效对接。

2. 将金融知识教育与经济心理行为干预的相融合

不仅有意识的金融知识教育会影响金融素养水平,而且微妙的潜意识的人际关系、文化观念、角色分工等方面也对金融素养水平具有重要作用。这些互动变量在日常生活中有意无意地传递着金融活动的社会期望、规范和社会认同。内隐的家庭、社会文化观念习俗和外显的有意识的教育,联结起来构成丰富的金融素养的形成过程。[41-43]因此,金融教育服务介入是以服务对象的整个心理层面为焦点,将意识、潜意识等不同的心理层面联结起来。这就拓展了金融教育的服务深度,也使专业服务具有更大的灵活性。

参与式培训是金融知识教育与经济心理行为干预相融合的有效方法,也体现了性别与发展所倡导的平等精神。它强调在教学过程中赋权,使参与者积极思考而非被动接受,从而使培训内容真正变为参与者自己内化的知识和技能。参与式培训不是一种简单的手法和技巧,而是一种尊重和接纳参与者的原则和理念。这要求金融社会工作者具有包容心和文化的理解力,能够接纳不同的观点,反思性地理解金融和防范风险的知识,具备对各种金融知识是否适宜于具体情境、具体社会环境的敏感性。这一过程中,社会工作者作为协作者在和参与者相互分享中学习知识、创造知识,共同提高能力。参与式培训这种“对话”式的协同探究活动,不仅是一种意识层面的思考碰撞,还渗透包含了情感、思想与行为表现;使内隐的观念、惯习及情感得以呈现和辨识,创造性地发展出贴近生活又高于生活的金融知识,不显山不露水地推动服务对象金融意识、钱财观念发生改变。

3. 重视社区的信用和文化软资产的培育

信贷不仅是一种金融活动,也是一种较为复杂的社会活动。在调查实践中,有时会出现这样的现象:欠款村民中只有少部分人确实是因为贫困还不起贷款,但是大部分人是因为产生了不平衡心理,别人不还自己也不还。可见社区诚信氛围营造的重要性,如果民众之间没有相互信任,则难以共同去抵御风险。营造良好的金融诚信氛围,建设社区信用和文化软资产,是赋权式金融教育的目标之一。中国传统经济组织的基础是以家庭为基本单位形成的亲情合作关系。首先是人心合作,其次才是利益合作。人与人之间的信任,是首要的核心要素。而信任是要通过培育而生成和发展的。因此,首先要在社区/组织互助合作中形成能够增强凝聚力和信用力的精神与文化类软资产,才能更好地开展社区实物资产、金融资产建设。

陕西妇源汇性别发展中心、山西永济蒲韩农民合作社等基层社会组织有效地将妇女组织起来,创造了妇女之间相互交流和相互支持的空间,避免了一遇到困难马上就变成一盘散沙的情况。妇女组织成为培育社区的信用和文化软资产的有生力量。陕西妇源汇性别发展中心针对妇女贷款难、生计发展困境问题进行社会动员,对社区骨干提供能力建设,发展培育社区发展基金。通过社区发展基金提供小额信贷服务,带动社区生计发展。2021年累计发放了330余万元资金以小额贷款服务帮助妇女开展生计活动,回收了32余万元的利息。而确保其金融服务项目顺利开展的一个重要且具特色的做法是用20%的利息收入做社区公共服务和文化活动。这表面上看似不赚钱,其实在潜移默化地改变村民的观念和思想认识。①它从某种程度上可以看作是将收入投入到文化类软资产的建设。值得注意的是,社区发展基金的骨干大多都是农村妇女,她们充满活力地参与和管理社区金融服务。由此可见,提升妇女群体的金融素养,对于社区精神的发展、健康的消费文化、良好的诚信互助氛围的营造和社区金融韧性的增强,都具有独特而重要的作用。

4. 强化金融教育赋能的综合效应

金融教育赋能过程从综合性的视角出发,不仅是金融素养提升的过程,也是推进服务对象组织发展和产业发展的过程。它超越单一的经济发展,传递的是一种更加适应市场和组织发展的理性能力。如仪陇县乡村协会通过对观音庵村合作社组织持续提供金融教育、赋能和服务,几十年来从服务农民、扎根乡镇的小贷服务网络转型成为联合社养牛服务网络。既做金融服务,又入户做农民技术辅导、联合购销。首先,教育的过程也是民众合作组织起来的过程。当内生于乡村、以家庭组织为基础的经济合作组织被赋能时,乡村发展才能真正与现代金融因素融合。其次,该协会以金融教育服务为生产力,通过理财培训辅导家庭学会了做流水账、核算收支、月度家庭农场财务核算等。参与培训的家庭进一步建立了量入为出的家庭理财观念,改善了农场的经营管理。②

总而言之,在赋权式金融教育看来,金融社会的弱势群体并不是消极被动的,而是变革的行为主体。他们通过自己的历史脉络、处境,清晰地认识和辨识,寻找自己行动的力量。他们通过形成本地行动、团队或合作组织,为应对周围的日常风险做好准备,从而享受到更多与金融相关的尊严和福利。

注释

① 由笔者于2022年根据陕西妇源汇性别发展中心网站资料整理而成。案例详见陕西妇源汇性别发展中心网站的陕西妇源汇性别发展中心工作报告(2021年),网址为 http://www.gdschina.org/show.asp?id=937。

② 由笔者于2022年根据北京农禾之家网资料整理而成。案例详见中国社科院社会政策研究中心、北京农禾之家主办的乡村振兴探路者论坛专栏“仪陇做法”案例,网址为 https://nonghezhijia.cn/newsinfo/2493802.html。

| [1] |

NATASCHA V. Making sense of financialization[J]. Socioeconomic review, 2014, 12(1): 99-129. DOI:10.1093/ser/mwt020 |

| [2] |

李连波, 陈享光. 从金融资本到金融化资本——日常生活金融化的政治经济学分析[J]. 马克思主义与现实, 2020(6): 101-109. DOI:10.3969/j.issn.1004-5961.2020.06.025 |

| [3] |

BUCHER-KOENEN T, LUSARDI A, ALESSIE R, et al. How financially literate are women? an overview and new insights[J]. Journal of consumer affairs, 2016, 51(2): 255-283. |

| [4] |

XU L, ZIA B. Financial literacy around the world : an overview of the evidence with practical suggestions for the way forward[EB/OL]. [2022-10-15]. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2094887.

|

| [5] |

ARDIC O P , HEIMANN M , MYLENKO N . Access to financial services and the financial inclusion agenda around the world : a cross-country analysis with a new data set[EB/OL]. [2022-10-15]. https://www.cgap.org/sites/ default/files/CGAP-Access-to-Financial-Services-and-the-Financial-Inclusion-Agenda-around-the-World-Jan-2011.pdf.

|

| [6] |

CHAKRABORTY S. Laws, attitudes and financial inclusion of women: a cross-country investigation[J]. Economics bulletin, 2014, 34(1): 333-353. |

| [7] |

OECD. OECD/INFE policy guidance on addressing women’s and girls’ needs for financial awareness and education. [R/OL]. [2022-10-15]. https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/G20-Women-Girls-Fin-Ed-Policy-Guidance-2013.pdf.

|

| [8] |

BAY C, B CATASÚS, JOHED G. Situating financial literacy[J]. Critical perspectives on accounting, 2014, 25(1): 36-45. DOI:10.1016/j.cpa.2012.11.011 |

| [9] |

BELLOFATTO A, D’HONDT C, DE WINNE R. Subjective financial literacy and retail investors’ behavior[J]. Journal of banking & finance, 2018, 92: 168-181. |

| [10] |

ROOIJ M V, LUSARDI A, ALESSIE R. Financial literacy and stock market participation[J]. Journal of financial economics, 2011, 101(2): 449-472. DOI:10.1016/j.jfineco.2011.03.006 |

| [11] |

STREET B. The implications of the “new literacy studies” for literacy education[J]. English in education, 2010, 31(3): 45-59. |

| [12] |

OECD. The future of education and skills: education 2030[R/OL]. [2021-12-28]. http://www.oecd.org/education/2030/oecd-education-2030-position-paper.pdf.

|

| [13] |

OECD. PISA 2015 assessment and analytical framework: science, reading, mathematic and financial literacy[EB/OL]. [2022-10-15]. https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-assessment-and-analytical-framework_9789264255425-en.

|

| [14] |

OECD. PISA 2018 Results (Volume IV): are students smart about money?[R/OL]. [2022-10-15]. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/48ebd1ba-en.pdf.

|

| [15] |

BEVERLY S G, HILGERT M A, HOGARTH J M. Household financial management: the connection between knowledge and behavior[J]. Federal reserve bulletin, 2003, 89(7): 309-322. |

| [16] |

王思斌. 金融增能: 社会工作的服务领域和能力建设[J]. 社会建设, 2019(2): 3-6. |

| [17] |

王英, 单德朋, 庄天慧. 中国城镇居民金融素养的性别差异——典型事实与影响因素[J]. 中南财经政法大学学报, 2019(5): 115-123. DOI:10.3969/j.issn.1003-5230.2019.05.017 |

| [18] |

张欢欢, 熊学萍. 农村居民金融素养测评与影响因素研究——基于湖北、河南两省的调查数据[J]. 中国农村观察, 2017(3): 131-144. |

| [19] |

MOON C S, OHK K, CHOI C. Gender differences in financial literacy among Chinese university students and the influential factors[J]. Asian women, 2014, 30(2): 3-25. |

| [20] |

廖理, 初众, 张伟强. 中国居民金融素养差异性的测度实证[J]. 数量经济技术经济研究, 2019(1): 96-112. |

| [21] |

中国人民银行金融消费权益保护局. 消费者金融素养调查分析报告(2021)[N]. 金融时报, 2021-09-06(003).

|

| [22] |

LORBER JUDITH, FARRELL Susan A. The social construction of gender[J]. Journal of adult development, 2003, 1(1): 37-45. |

| [23] |

BOTTAZZI LAURA, LUSARDI ANNAMARIA. Stereotypes in financial literacy: evidence from PISA[J]. Journal of Corporate Finance, 2021, 71(12), https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101831.

|

| [24] |

ANTHES W L, MOST B W. Frozen in the headlights: the dynamics of women and money[J]. Journal of financial planning, 2000, 13(9): 130-142. |

| [25] |

CHEN H, VOLPE R P. An analysis of personal financial literacy among college students[J]. Financial services review, 1998, 7(2): 107-128. |

| [26] |

D’ESPALLIER B, HUDON M, SZAFARZ A. Unsubsidized microfinance institutions[J]. Economics letters, 2013, 120(2): 174-176. DOI:10.1016/j.econlet.2013.04.021 |

| [27] |

冯素玲, 赵家玲, 赵书. 女性借款人对降低网贷市场违约风险有积极效应吗?——来自“拍拍贷”的实证研究[J]. 济南大学学报(社会科学版), 2020(2): 91-101, 159. |

| [28] |

ANTHONY DENISE, HORNE CHRISTINE. Gender and cooperation: explaining loan repayment in Micro-Credit Groups[J]. Social psychology quarterly, 2003, 66(3): 293-302. DOI:10.2307/1519827 |

| [29] |

中国人民大学中国普惠金融研究院(CAFI). 中国女性金融健康正在加速发展[J]. 国际融资, 2021(5): 76-80. DOI:10.3969/j.issn.1009-5810.2021.05.022 |

| [30] |

国务院办公厅. 关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见[EB/OL]. (2015-11-13). http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/13/content_10289.htm?trs=1.

|

| [31] |

国务院. 推进普惠金融发展规划(2016—2020年)[EB/OL]. [2022-10-15]. http://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5036266.htm.

|

| [32] |

张男星, 岳昌君.《中国财经素养教育标准框架》解读[M]. 北京: 科学出版社, 2019: 1-12.

|

| [33] |

教育部. 对十三届全国人大二次会议第8795号建议的答复[EB/OL]. [2022-10-15]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/xxgk_jyta/jyta_jiaocaiju/201910/t20191016_403773.html.

|

| [34] |

BECCHETTI L, CAIAZZA S, COVIELLO D. Financial education and investment attitudes in high schools: evidence from a randomized experiment[J]. CEIS research paper, 2013, 23(10): 817-836. |

| [35] |

FERNANDES D, LYNCH J G, NETEMEYER R G. Financial literacy, financial education and downstream financial behaviors[J]. Social science electronic publishing, 2014, 60(8): 1861-1883. |

| [36] |

BARCELLOS S H, CARVALHO L S, SMITH J P, et al. Financial education interventions targeting immigrants and children of immigrants: results from a randomized control trial[J]. Journal of consumer affairs, 2016, 50(2): 263-285. DOI:10.1111/joca.12097 |

| [37] |

中国金融教育发展基金会2021年度报告[R/OL]. [2022-10-15]. http://www.cfdfe.cn/Uploads/file/20220408/624fcd3ded9df.pdf.

|

| [38] |

CONSUMER FINANCIAL PROTECTION BUREAU. Effective financial education: Five principles and how to use them[R/OL]. [2021-12-28]. https://files.consumerfinance.gov/f/documents/201706_cfpb_five-principles-financial-well-being.pdf

|

| [39] |

杨静. 悄然而深刻的乡土变革——本土性农村社会工作探索[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2018: 8

|

| [40] |

苏熠慧. “交叉性”流派的观点、方法及其对中国性别社会学的启发[J]. 社会学研究, 2016(4): 218-241,246. |

| [41] |

DANES S M, HUDDLESTON-CASES C, BOYCE L. Financial planning curriculum for teens: impact evaluation[J]. Financial counseling and planning education, 1999, 10(1): 25-37. |

| [42] |

SHIM S. Financial socialization of first-year college students: the roles of parents, work, and education[J]. Journal of youth & adolescence, 2010, 39(12): 1457-1470. |

| [43] |

GUDMUNSON C G, DANES S M. Family financial socialization: theory and critical review[J]. Journal of family & economic issues, 2011, 32(4): 644-667. |

2023, Vol. 23

2023, Vol. 23