社会工作在构建共建共治共享的社会治理格局中具有非常重要的作用。[1]但在我国特定的社会环境背景之下和传统的城乡社区治理结构之中,专业社会工作究竟应该以怎样的方式嵌入?嵌入之后又如何与原有的社区治理主体(主要指居委会和村委会)更好地融合[2]并发挥出应有的作用?这些是令各地政策制定者和实践者困惑的问题。

专业社会工作嵌入城乡社区主要有两种途径。一种是培养和转化原有的行政化色彩较为浓厚的城乡社区工作者,为其植入专业社会工作的相关理念、理论知识和工作方法,使其直接运用于原有的社区工作之中;另一种是通过政府购买服务的方式鼓励民办社会工作机构发展,并推动其嵌入到传统的街居治理结构之中开展社区社会工作。由于第一种方式转化较慢,而且即使转化成功,但在既有自上而下的基层社区行政管理体制并未完全改变的情况之下,基层社区事实上被吸纳、融合进而整合在国家行政体制内[3],因此被转化的城乡社区工作者也只能将大量的时间和精力花在上传下达和应付上级党委政府及各个条线部门安排的诸多行政任务方面,而较少注重社区居民的参与,或仅仅将社区参与限制在一个较小且固定的积极居民群体中。因此,很多地区开始探索在实践中加强第二种途径的试点和推广,其中最早开始的当属广州市的“家综”(家庭综合服务中心),2010年开始试点,2011年在街道大规模推行,通过政府购买方式委托民办社会工作服务机构嵌入社区开展服务。之后,全国很多地区也相继开启了购买社会工作机构服务的实践。正是各地丰富的实践为学者们观察、思考和研究提供了大量素材,也产生了诸多研究成果。

既有研究多数是从“政社关系”的角度来进行分析,而且是基于政府购买社会工作服务的经验材料进行的实证研究。朱健刚和陈安娜通过对微观场域内政府购买社工机构服务的案例进行深入细致的实证分析,从而对民办社工机构参与基层社会治理的乐观图景提出了质疑,他们在分析中加入了“权力视角”,认为是复杂的街区权力关系限制了专业社会工作深度嵌入社区治理,从而使得表面光鲜的社会工作在街区权力体系中逐渐式微。[4]吴耀健和陈安娜基于对广东某区的案例分析,详述了民办社会工作机构的内卷化走向,认为以“政府对社会工作机构的家长式庇护,及其背后的未超越传统单位制的项目制治理模式”为特征的行政化,以及以“社会工作发展的政社合作不足和社会参与程度低”为特征的专业自闭,是导致民办社会工作机构内卷化的主要原因,而其结果是该区政府购买服务的项目资金规模被缩减,社会工作规模发展停滞乃至倒退。[5]徐盈艳和黎熙元基于对某设区市近十年的跟踪观察,融合时间和结构的维度对不同时期多层级地方政府内部与社会组织的互动及关系运作进行了深入细致的分析,从政社关系的角度,解释了中国社会工作组织的发展及社会服务的成效问题。[6]黄晓星和熊慧玲以某市为例,围绕“自由裁量权”的概念讨论了社会服务组织的服务供给策略及其所导致的服务困境,指出在“过渡治理”情境中,消极的自由裁量权与社会工作的半专业化发展结合在一起,使得社会服务组织选择了“活动化”和“指标化”的服务供给,令社会服务处于创新和碎片化之间,而导致社会服务陷入困境。[7]上述研究都为理解民办社会工作机构参与基层社会治理的困境提供了深刻的见解,但是却并未突出关注到微观场域内最为重要的两大主体:社区村(居)委会和社会工作机构。他们各自的能力及双方之间的关系对民办社会工作机构参与基层社会治理产生了不小的影响。

也有少数学者关注到了村(居)委会和社会工作机构这两大主体之间的差异或关系。陈家建和赵阳从国家治理结构的角度,通过对某社会组织承接公共服务过程的案例分析,认为社区的综合化治理和社会组织专业化治理两种治理逻辑的张力是购买公共服务产生困境的根本原因,[8]虽然将分析的视角放到了社区和社会组织这两大主体之上,但无法很好地解释为什么在同样的政策环境和治理逻辑之下,有的购买服务能够产生很好的效果,而有的却不能。侯志阳将研究聚焦于社会工作机构与居委会的权力关系,以N 社会工作机构在 H 社区的服务为例,分析指出“社会工作服务购买中社会工作机构与居委会的权力关系呈现冲突与合作并存的特征”,而且“社会工作机构在社区权力结构中的地位会随着与居委会权力关系的变化发生改变”[9],但这种基于某一个社区的个案研究,并不能完全概括所有的关系类型及其导致的可能结果。此外,陈锋等指出专业社会组织之所以未能有效嵌入社区治理体系,“往往和社会组织与社区之间的互动相关”,认为“以市场为导向的社会工作机构和以利益内部化为导向的社区”导致了两者在“互动过程中形成若即若离的状态”[10],而且在另一篇文章中又进一步分析到“社会组织的资源供给体系与运作方式的市场化、体制化与关系化逻辑”及“社会组织社区动员的内卷化困境”最终影响了社会组织参与社区治理的效果,[11]但并没有将村(居)委会和社会工作机构的关系放到具体的城乡社区微观场域内进行详细的分析,同时,也没有考虑到双方能力的强弱对社区治理和服务效果的影响。

因此,本文试图在既有分析的基础之上,将研究的重点聚焦在政府购买服务背景下社区微观场域内社会工作机构和社区村(居)委会之间的关系层面,同时在“关系维度”基础上进一步增加双方“能力强弱”的视角,即假设“社区村(居)委会的能力”和“社会工作机构的能力”两者之间的强弱对比和合作关系一同影响了民办社会工作机构嵌入社区后的服务效果,并以J省S市的社区服务社会化项目的具体实践为例进行实证分析。

二、概念界定与分析框架(一) 村(居)委会和社会工作机构能力强弱的界定

在具体分析之前,需要对村(居)委会和社会工作机构能力强弱进行必要的界定。这里所谓能力强弱的对比,并不是一个十分绝对的概念,而更多是指现实生活中所呈现出来的具有主观性和相对性的评价。

1. 村(居)委会能力

村(居)委会能力强,主要指在未开展社区服务社会化之前,这些村(居)委会已经在长期的社区工作实践中积累了不少实际工作经验,并取得了较好的工作成绩,有些村(居)委会书记、主任和社区工作者也接受了一些社会工作的相关培训,甚至考取了社会工作者的职业资格证书,能够在一定程度上运用专业社区社会工作的理念和方法开展工作。村(居)委会能力弱则相反,是指村(居)委会工作者持证率低,专业社会工作理念、知识和方法欠缺,实际工作中倾向于仅仅完成上级布置的行政任务。

尽管如此,但较大的社区规模和有限的社区工作者,加之行政化社区管理体制的惯性,使得即使是能力较强的村(居)委会也很难有足够的时间和精力保质保量开展社区社会工作服务,主要表现为开展社区活动时的形式主义和浅尝辄止,以及服务对象的固定化和小群体化等,表面上看起来热热闹闹,新闻推送和台账也很漂亮,但是社区居民普遍的感受度其实并不高。因此,从这个意义上讲,所谓的村(居)委会能力强弱也只是一个相对的概念。

2. 社会工作机构能力

社会工作机构同样存在能力强弱问题。由于各个民办社会工作机构成立时间不同,且内部管理水平存在不小的差异,因此有些社会工作机构管理制度健全、内部管理规范、员工持证率高、员工工作态度端正且具备专业社会工作者所需要的基本知识和素养,相对而言,这样的社会工作机构发展已经比较成熟,服务成效明显,能力较强。但是,也有些社会工作机构尚处于初步成长期,机构社会工作缺乏足够的专业知识和经验,持证率低,机构内部管理也不够完善,进而直接影响到服务的成效。这一类社会工作机构就属于能力较弱的社会工作机构。

同样,社会工作机构的能力强弱也是一个相对的概念,由于J省S市现有的社会工作机构大都是在2015年之后才注册成立的,因而目前所谓能力较强的社会工作机构,在专业和内部管理上也仍然有很多继续进步的空间,而能力较弱的社会工作机构则处在努力学习和成长的过程之中。

(二) 村(居)委会和社会工作机构关系的界定

除“能力”之外,还需要对村(居)委会和社会工作机构之间的“关系维度”进行界定。由于社会工作机构是在政府购买社会工作服务的大背景下嵌入城乡社区开展服务的,所以,村(居)委会和社会工作机构之间的关系从一开始就存在事实上的不对等现象,村(居)委会作为城乡社区的常驻机构和政府行政体系在基层的延伸,在现实中处于当然的主导地位,对于嵌入的社会工作机构会表现出愿意合作或者不愿意合作两种基本态度。

村(居)委会愿意合作,意味着能够很好地接纳和配合社会工作机构进入社区开展服务,机构社会工作者在和村(居)委会沟通和对接时较为顺畅,在开展服务时也能够得到村(居)委会的有效支持。村(居)委会不愿意合作,则意味着不愿意接纳社会工作机构进入社区开展服务,在机构社会工作与村(居)委会沟通和对接时表现出不配合或者不积极配合的态度,对于机构社会工作者在本社区开展的服务也难以有效支持。

(三) 社会工作机构嵌入城乡社区后的8种情景

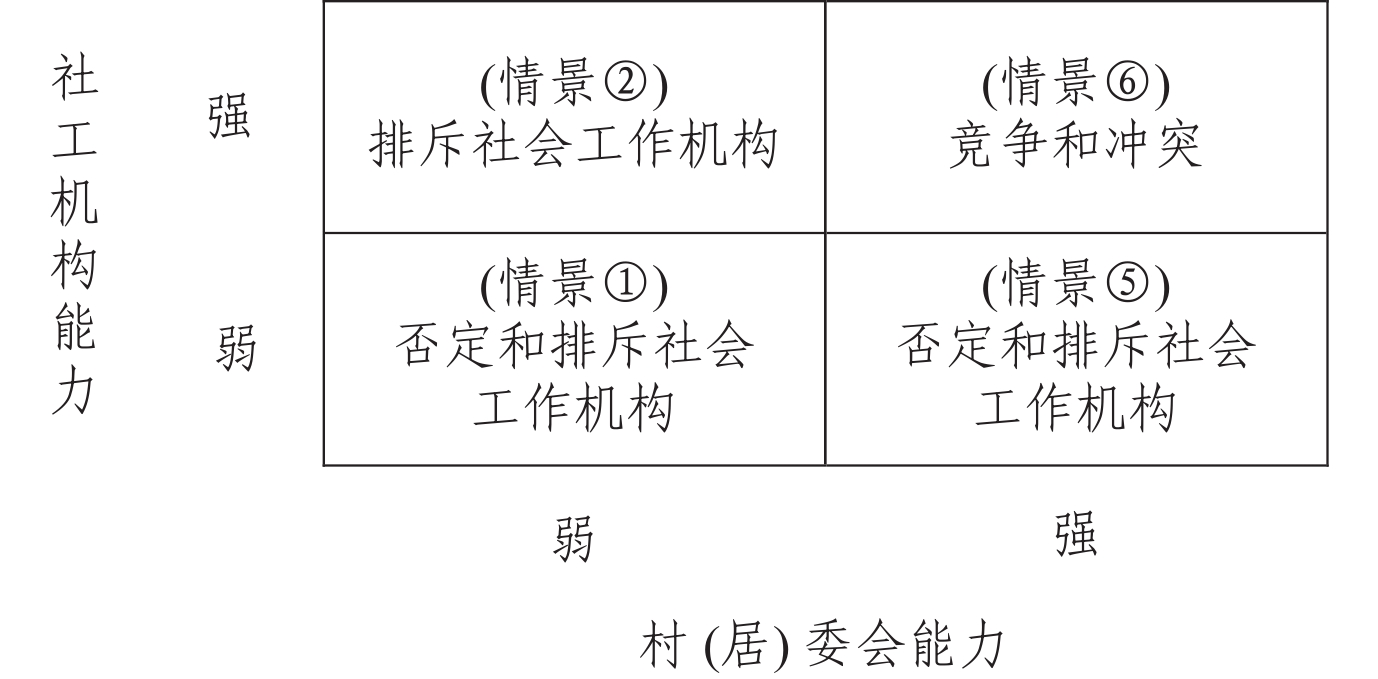

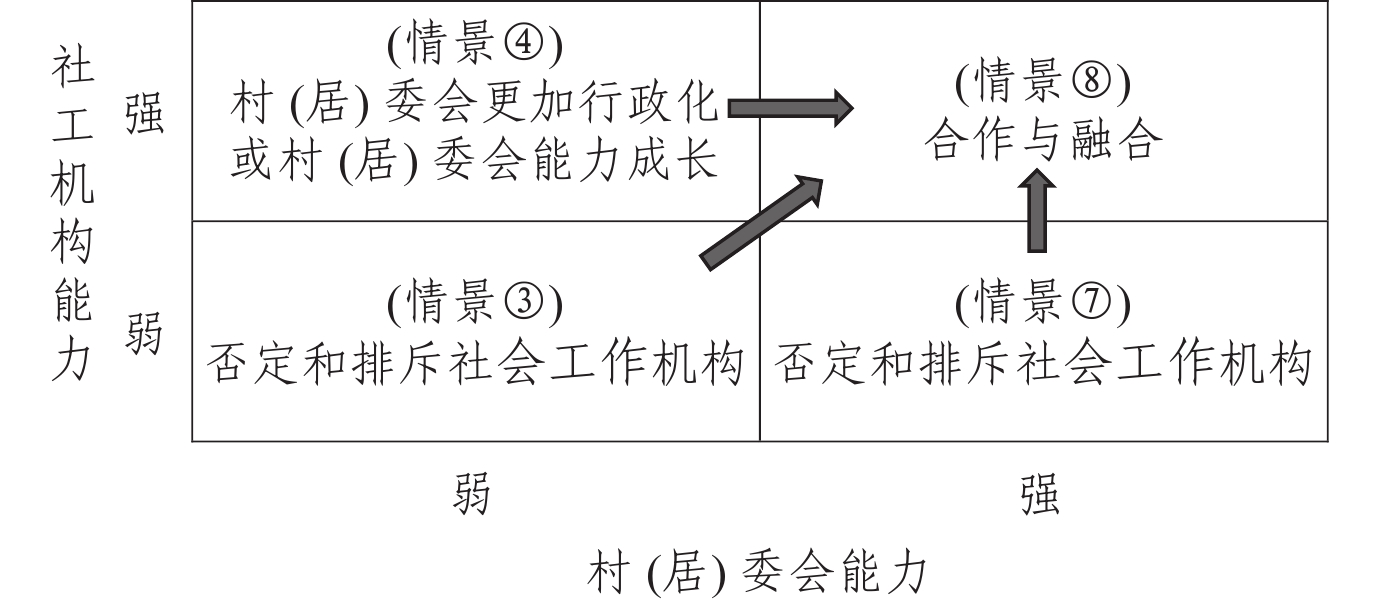

如果从村(居)委会和社会工作机构双方的“能力”和“关系”入手,可以通过村(居)委会能力强弱、村(居)委会是否愿意与社会工作机构合作、社会工作机构能力强弱这三个维度之间的排列组合,将现实情况划分成8种情景,如表1所示。

| 表 1 社会工作机构嵌入城乡社区后的8种情景 |

接下来,将结合实证材料,分析这8种情景下所展示出的多维实践图景,从而试图揭示村(居)委会和社会工作机构双方的“能力”和“关系”对于政府购买社会工作服务的效果所产生的影响。

三、基于J省S市的实证分析(一) 政策背景与调研情况

J省S市2016年出台的《关于全面推进社区服务社会化的试点方案的通知》指出:“社区服务社会化,是推进城乡社区治理现代化的基本方向和目标定位”,社区服务社会化的目的是“切实改进社会治理方式,激发社会组织活力,加快推进城乡社区治理现代化”,以及“学习借鉴先进地区经验,结合我市实际,进一步扩大政府向社会力量购买服务”。2018年又进一步出台《关于巩固深化“三社联动”创新推进城乡社区治理的实施意见》《关于开展新一轮市级社区服务社会化试点的方案》等文件,逐步实现项目覆盖面的扩大和服务内容的细化。①

社区服务社会化的主要任务是:以公共性、公益性和专业性为核心,采取“街道打包、社区落地”的方法,向专业社会工作机构购买以社区照顾、社区参与、社区融入和社区发展为重点的社区社会工作服务。为特殊人群提供专业化服务,解决社区治理难题,推进居民自治,探索建立社区服务专业化、社会化模式,切实推进社区服务领域的“转移职能、购买服务”。通知发出后,S市下辖各个区(市)均开启了相关工作,尤其是T市和C市这两个县级市,分别于2016年11月和2017年3月相继启动社区服务社会化的试点工作,并且经过3年左右的时间,逐渐形成了全域城乡社区全覆盖的态势,年投入购买服务经费达上千万元。这些经费主要来自于市、镇(街道)两级财政资金,也有一小部分来自于行政村的集体经济收入。其中,城市社区的购买经费全部来自于财政资金,农村社区的购买经费则按照一定比例由市、镇(街道)和行政村分担。

笔者从 2011年起即跟随中国社会科学院社会学研究所在J省S市下辖的T市开展长期跟踪调查研究;2014年后又扎根S市下辖的C市,与当地的民政部门、乡镇(街道)、社区、社会组织持续进行深度合作与交流;同时,对S市下辖其他区(市)的政府部门、社区、社会组织等也不定期开展调研,因此对 S市社区服务社会化实践的整体运作过程和现实状况有较为深入的理解。

(二) 民办社会工作机构嵌入城乡社区后呈现的多维实践图景

通过对J省S市社区服务社会化实践的持续观察,发现民办专业社会工作机构通过政府购买项目的方式嵌入城乡社区之后,呈现出了复杂的多维实践图景。其中既有社会工作机构和村(居)委会合作与融合得十分良好的情况,也出现两者之间的竞争与冲突,同时还一直存在着各种否定和排斥社会工作机构的声音。具体而言,每一种情景在现实的实践过程中都会呈现出一些特定的结果。

1. 如果社会工作机构能力弱

在表1所列举的8种情境中,情景①③⑤⑦在现实实践中呈现出的结果基本是一致的。由于社会工作机构能力较弱,所以不论村(居)委会能力如何,也不论村(居)委会是否愿意和社会工作机构合作,村(居)委会对社会工作机构均采取否定和排斥的态度。在这种情况下社会工作机构很难真正进入社区场域内开展有效服务,甚至连项目指标都无法很好地完成。

那么,为什么能力较弱的社会工作机构会得到政府购买的项目呢?原因主要在于社会工作机构是在政府购买服务的大背景之下催生出来的,普遍发展时间较短,且各个社会工作机构的发展也存在不平衡,因此在社区服务社会化项目城乡社区全覆盖的背景下,并没有足够多的优秀社会工作机构和社工人才提供专业化较强的社会工作服务。同时,政府则出于形成良性竞争和避免某些社会工作机构出现垄断趋势的考虑,也会在项目的公开招投标环节人为设置每个社会工作机构在同一乡镇(街道)承接村(居)服务的数量。此外,不同区域内社会工作资源的分布也存在不平衡性,优秀社会工作机构和社会工作人才多集中在城区范围,而对于某些地理位置相对比较偏远的乡镇,则很难吸引到实力较强的社会工作机构和社会工作人才。

2. 如果社会工作机构能力强

如果社会工作机构能力强,则可能会出现表1中的情景②④⑥⑧这几种情况,在这些情景下,结果存在较大差异,具体从4个方面进行分析。

(1)情景②:社会工作机构能力强,村(居)委会能力弱且不愿意合作。在这种情况下,即使是能力较强的社会工作机构,也难逃被排斥的命运。此时,村(居)委会由于意识不到专业社会工作的价值,不理解社区服务社会化项目的任务和意义;也可能是抱着鸵鸟心态,不希望有人触及本社区内部的既有矛盾;还可能安于现状、不愿作为,害怕社会工作机构介入会增加自己与居民打交道的工作负担等,因此,往往选择将社会工作机构拒之门外,对项目的实施不予配合。在被村(居)委会排斥的情况下,即使能力强的社会工作机构也很难有效进入社区场域内开展服务,产生强烈的“寄人篱下”的感觉,社会工作机构只能想尽办法去完成项目指标,这直接影响了服务的真实效果。

我同时负责两个社区,差异就非常大。其中一个社区,社区书记自己就是得过且过的,也一直不愿意接纳社会工作机构,每次去对接都不是很顺畅。他们自己不愿意和居民打交道,也不希望我们去做,得不到社区的授权,我们只好想尽办法去完成项目指标,服务效果可想而知。但另一个社区就截然不同了,社区书记自己是中级社会工作师,能够真心接纳社会工作机构,每次对接都非常顺畅,也会给予很多支持,因此服务开展顺利,效果也很明显,我自己也感觉到作为社会工作者很有成就感。(某5A级社会工作机构一线社会工作者Z)

(2)情景④:社会工作机构能力强,村(居)委会能力弱,但愿意合作。在这种情况下,社会工作机构进入社区场域开展服务不存在障碍。村(居)委会的社区工作者由于能力不足而无法开展专业化的社会工作服务,或因为待遇低、激励不到位等原因而缺乏足够的工作积极性,因此除了完成政府各条线安排下来的行政工作和必须完成的规定动作之外,不知道如何或不愿意付出精力去从事社区社会工作,他们与社区居民之间存在隔阂,对居民情况也缺乏了解。此时,村(居)委会往往会认为只要将自己原来承担的部分工作(如社区活动、社区社会组织培育等)交给社会工作机构之后就不用再管,而自己只要完成政府各条线布置下来的行政事务就行。

他们(社会工作机构的社会工作者)在(党群服务中心)二楼办公,负责二楼的活动室和各种居民活动的开展。我们社区工作人员在一楼的一站式大厅办公,主要负责一些行政性的事务。自从2015年X社会工作机构入驻以来,社区的活动和专业服务由他们来做,居民很欢迎,也分担了我们的工作负担。(某农转居社区书记L)

但是,正如俗话所说“有为才有位”,村(居)委会脱离社区居民的后果将是被进一步行政化和边缘化。当然,也可能出现另外一种结果,由于村(居)委会主观上有与社会工作机构合作的意愿,那么在社会工作机构开展服务的过程中,则有可能潜移默化地影响到社区工作者,使其逐渐了解社会工作知识,学习社会工作的理论和实务方法,从而促进社区工作者成长和村(居)委会能力提升。现实中我们确实看到不少这样的案例,随着社区服务社会化项目的开展,村(居)委会社区工作者的专业社会工作理念和能力有了很大转变和提高。

(3)情景⑥:社会工作机构能力强,村(居)委会能力强,但不愿意合作。这种情况通常发生在当地的“明星社区”,由于社会工作机构能力强,因此这些村(居)委会的书记主任和社区工作者从某种程度上会认为专业社会工作机构的嵌入是与自己“抢饭碗”,认为嵌入社区的民办社会工作机构与自己存在一定的竞争性,例如资源的竞争、权力的竞争、服务对象的竞争、荣誉的竞争等,因而与社会工作机构的合作并不是那么顺畅,也可能会产生或大或小的冲突,甚至还出现过导致社会工作机构退场的情况。

有一个有意思的现象,在我们所服务的村(居)中,尤其是一些之前已经有一定社会工作基础的城市社区,在发布社区新闻的时候,不论是照片还是语言表述上会有意隐去社会工作机构的名称和痕迹,即使这个活动完全是由社会工作机构主导策划并在该社区实施的,新闻稿也是由社会工作机构撰写的。其实没必要这么做啊,我们在宣传的时候都是写明与社区合办。(某5A级社会工作机构总干事W)

而且,现实观察也发现,此时村(居)委会社区工作者的心理又是很微妙的,一方面,感觉到社会工作机构的嵌入对自己具有竞争性,从而表现出对机构“专业性”的质疑和行动上的不积极配合;另一方面,又因为看到专业社会工作机构带着政府购买服务的资金嵌入社区开展服务,能够减轻社区的工作负担,也产生了很好的效果,由此“心生不甘”。

社会工作机构做的那些事情,其实我们也能做,比如搞活动,我们的活动本来就搞得很热闹,再比如培育社区社会组织,我们也在做。政府与其购买社会工作机构的服务,不如把这笔钱发给我们社区干部。(某社区书记J)

在这种情景下,结果通常是村(居)委会和社会工作机构在潜在的竞争和冲突中部分消解了项目的正向产出,从而导致政府的资金投入未能达到预期效果。

(4)情景⑧:社会工作机构能力强,村(居)委会能力强且愿意合作。村(居)委会能力强,且愿意合作,同时社会工作机构能力也强,此时村(居)委会与社会工作机构双方能够认清自己、加强沟通、取长补短、互相学习、共同进步,在共同为社区居民开展服务的过程中不断寻找各自的合理边界和定位[12],实现互惠合作,相互成就,这是最为理想的一种状态,也可以称为伙伴性合作关系。

我认为社区和社会工作机构之间应该是合作和融合的关系,能不能实现有效合作与融合,关键还是在于书记的理念,社区居委会就这么几个人,不可能把所有的事情都做好,因此必须和社会力量进行合作,实现共建共治共享,社区工作者要做操盘手,而不仅仅是操作工,要和社会工作机构同频共振,共同服务于本社区。(某社区书记T)

(三) 情景之间发生转换的可能

通过上述分析,8种情景下,村(居)委会和社会工作机构之间不同“能力”和“关系”在现实中会导致不同的行动结果(如图1和图2所示),这就是社会工作机构嵌入城乡社区之后所呈现出的多维图景。而且,如果村(居)委会对待社会工作机构的态度发生转变,即从不愿意合作变为愿意,那么图1将转变为图2;而图2中的情景③④⑦则会随着村(居)委会或社会工作机构能力的提升而有着向情景⑧转换的可能。

|

图 1 村(居)委会不愿意与社工机构合作时的情景 |

|

图 2 村(居)委会愿意与社会工作机构合作时的情景 |

如果认识到村(居)委会和社会工作机构双方的“关系”和“能力”是现实实践中影响政府购买社会工作服务效果的重要因素,那么接下来的关键之处就在于要从“关系”和“能力”角度出发来深入推进城乡社区治理现代化的进程。

(一) 重塑社区村(居)委会定位并为其赋权增能

在村(居)委会和民办社会工作机构两者的关系中,前者处于当然的主导地位,其是否愿意接纳社工机构并与其合作成为影响嵌入效果的重要前提条件。而政府如何定位村(居)委会以及村(居)委会如何认识自己的定位,会直接决定其行动表现,进而影响社区服务社会化的最终结果。

近年来,学界逐渐达成一种共识,即中国的城乡社区“既非完全的行政单元,也非完全社会学意义上的共同体”,而是集“政治、服务(行政)、社会”三种功能于一体的“复合体”。[13]尤其是近年来“党建引领已成为推动多方主体协同共治和提升基层治理体系整体治理能力的重要制度安排”,[14]2021年上半年刚刚结束的新一轮村(居)委会选举中J省基本实现了基层党组织书记和村(居)委会主任一肩挑,两委委员交叉任职的比例也较高,这种“党居一体”的体制安排更加强化了社区党组织和村(居)委会在城乡社区中的核心主体地位。在现实生活中,社区党组织和村(居)委会的工作琐碎而庞杂,包括了党务、居务、政务、服务等诸多方面。这些事实,最终导致了村(居)委会在城乡社区中地位的核心性和工作内容的综合性。而且这些庞杂的社区事务面对的都是本社区居民的需求和问题,很难截然分开,因此也就导致诸多为了“社区减负”而进行的居站分离、社区公共事务分类治理等实践陷入僵局,最终仍然是“几套班子一套人马”,每个社区工作者兼数职于一身。伴随着公共服务下沉和服务精准化、精细化、专业化要求的不断深化,“社区减负”出现“越减越负”的悖论。[15]

事实上,按照现有的社区规模和有限的社区工作者人数是无法很好地承担起上述所有工作任务的,因此必须要通过党的十九大即提出的“共建共治共享”,接纳和配合社会组织、专业社会工作机构、社区社会组织等多元主体一同开展服务。正如情景⑧,凡是能够和社会工作机构实现良好合作与融合的城乡社区,村(居)委会并不认为自己仅仅是行政体系的一部分,也不认为自己是单纯的群众性自治组织,而是将自身定位于该社区中的核心和枢纽,能够详细掌握本社区的需求、问题以及拥有资源等情况,并且有针对性地与社会工作机构开展合作,从而共同挖掘和链接资源,促进社区居民参与,满足居民需求,解决社区问题。而要达成这样的状态,一方面政府首先要在政策上明确规定社区党组织和村(居)委会在城乡社区中的核心和枢纽的定位,即政府要向村(居)委会赋权;另一方面还要注重为社区工作者增能,只有社区书记(主任)领导下的所有社区工作者都能够从观念上认清村(居)委会的合理定位,主动接纳和配合社会工作机构开展服务,并不断提升自身的专业社会工作水平,才能与能力较强的社会工作机构实现同频共振,从而逐渐趋向于较为理想的伙伴型合作关系。

(二) 为社会工作机构赋权增能并促进其健康发展

社会工作机构同样需要被赋权增能,才能够很好地嵌入社区开展服务。所谓为社会工作机构赋权,既包括政府购买服务政策为社会工作机构提供嵌入社区的合法性,也包括社区村(居)委会对社会工作机构的接纳和合作,使得社会工作机构能够顺利扎根社区。除了赋权之外,嵌入社区的民办社会工作机构的能力同样是影响嵌入效果的一个非常重要的变量,前面的分析已经指出,如果社会工作机构能力较弱,不论村(居)委会能力如何,也不论村(居)委会是否愿意和社会工作机构合作,都会对社会工作机构采取否定和排斥的态度。因此,社会工作机构必须将机构内部管理的科学化、专业化、规范化和机构社会工作专业能力的提升作为本机构的重要目标,只有这样才能保证机构的健康可持续发展。而且,成熟的专业能力较强的社会工作机构,在进入社区开展服务的过程中,也会注重与村(居)委会建立良好的合作关系,从而有可能通过陪伴促进村(居)委会社区工作者的能力提升,促使双方的合作关系向更加理想的情景转化。

对于政府购买服务而言,独立而客观的第三方评估承担着保证服务质量的重要职责。一方面,对于评估成绩不合格,不能够完成基本项目指标的社会工作机构需建立合适的退出机制;另一方面,也应当承认社会工作机构的成长和机构社会工作者自身能力的提升需要一定的过程,不可能一蹴而就。因此,第三方评估不仅仅要对服务效果给出专业客观的评价,还承担着陪伴社会工作机构成长并为其增能培力的重要职责。

现实的实践为社会工作机构的快速成长创造了条件,社区服务社会化项目的执行过程,促使机构社会工作者在“干中学”“学中干”,为当地培养了一批本土专业社会工作人才,这些人才资源的逐步积淀和迭代,是区域内专业社会工作进一步深入发展的基石。如果没有这样一个不断累积和迭代的过程,恐怕很难将专业社会工作直接推向非常成熟的高质量发展的阶段。[16]因此,作为项目购买方的地方政府应该意识到,相较于具体的项目成效,人才的培养其实也应该是社区服务社会化实践最初阶段的重要产出。

五、结论与讨论民办社会工作服务机构以政府购买的方式嵌入社区治理与服务,虽然取得了一定的成效,但并没有与村(居)委会实现很好的融合,也并未完全获得政策出台时所预期的理想化的服务效果,这一点是学者们已经看到的社会事实。本文在既有研究的基础上,以J省S市社区服务社会化项目的具体实践为例,从社区村(居)委会和民办社会工作机构之间的“关系”和“能力”维度,详细分析了民办社会工作机构嵌入城乡社区之后呈现出的多维图景和可能的转化路径,指出微观场域内村(居)委会和社会工作机构双方的“关系”和“能力”是实践中影响政府购买社会工作服务效果的重要因素,因此建议未来应通过重塑社区村(居)委会定位并为其赋权增能和为社会工作机构赋权增能并促进其健康发展等途径,即从政府购买服务背景下社区治理场域内两大最为关键主体之间的“关系”和“能力”角度出发来促成基层治理主体专业能力的提升和微观“社会土壤”的渐变,并以此逐步深入地推进城乡社区治理现代化的进程。

尤其值得反思的是,即使是精心设计的社会政策,在现实场域落地执行的过程中,也有可能由于相关主体能力和关系的多样性而呈现出复杂的多维图景,最终导致无法实现(或无法在短期内实现)理想的结果。因此,就需要充分认识到这些复杂的现实影响因素是客观存在的,以及由此导致的社会政策执行的渐进性和长期性,从而以足够的耐心去推进社会创新的进程;同时,也要抓住关键的影响变量,采取必要的措施,促使积极结果的形成。如果认识不到这些,就可能会导致地方政府因为短期内看不到政策执行的效果,再加上项目执行过程中产生的矛盾、冲突和质疑声音以及财政吃紧等其他因素的干扰,而选择终止对于购买社会工作服务的投入,这不仅会背离基层社区治理现代化的大方向,也可能会造成前期投入的财政资金的极大浪费。

当然,现实情况是非常复杂的,除了社区村(居)委会和民办社会工作机构之间的“关系”和“能力”之外,还有其他很多影响因素可能会影响到社工机构嵌入城乡社区的服务效果,这些因素既包括已经有学者关注到的政社关系、项目制本身的缺陷、社区与社会组织的差异等,也包括具体执行过程中所涉及的购买资金的多少、社会工作配备人数的多寡、项目指标的设定、评估方的能力等等,至于这些因素如何影响社区服务社会化的效果,以及所有因素之间的复杂相互关系,还有待于进一步地深入思考和分析。

注释

① 文中所引用J省S市的资料皆为笔者调研所得。

| [1] |

王思斌. 社会工作在构建共建共享社会治理格局中的作用[J]. 国家行政学院学报, 2016(1): 43-47. DOI:10.3969/j.issn.1008-9314.2016.01.007 |

| [2] |

王思斌. 我国社会工作从嵌入性发展到融合性发展之分析[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2020(3): 29-38. |

| [3] |

侯利文. 行政吸纳社会: 国家渗透与居委会行政化[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2019(2): 112-121. |

| [4] |

朱健刚, 陈安娜. 嵌入中的专业社会工作与街区权力关系——对一个政府购买服务项目的个案分析[J]. 社会学研究, 2013(1): 43-64. DOI:10.19934/j.cnki.shxyj.2013.01.003 |

| [5] |

吴耀健, 陈安娜. 行政化与专业自闭桎梏: 广东D区民办社会工作机构的内卷化[J]. 社会工作, 2017(5): 71-81. DOI:10.3969/j.issn.1672-4828.2017.05.005 |

| [6] |

徐盈艳, 黎熙元. 浮动控制与分层嵌入——服务外包下的政社关系调整机制分析[J]. 社会学研究, 2018(2): 115-139. |

| [7] |

黄晓星, 熊慧玲. 过渡治理情境下的中国社会服务困境——基于Z市社会工作服务的研究[J]. 社会, 2018(4): 133-159. |

| [8] |

陈家建, 赵阳. “低治理权”与基层购买公共服务困境研究[J]. 社会学研究, 2019(1): 132-155. |

| [9] |

侯志阳. 冲突抑或合作: 社工机构与社区居委会在社会服务购买中的权力关系[J]. 学术研究, 2017(3): 71-78. DOI:10.3969/j.issn.1000-7326.2017.03.010 |

| [10] |

陈锋, 侯同佳. 政府购买社会服务的悖论——对社会组织参与社区治理的观察[J]. 文化纵横, 2020(1): 111-118. DOI:10.3969/j.issn.1674-4608.2020.01.014 |

| [11] |

陈锋. 悬浮的社会组织[J]. 文化纵横, 2020(6): 78-85. DOI:10.3969/j.issn.1674-4608.2020.06.009 |

| [12] |

周艳, 张国平. 社区社会工作的主体选择: 社区居委会与民办社工机构的定位及关系分析[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2017(5): 40-47. |

| [13] |

吴晓林. 治权统合、服务下沉与选择性参与: 改革开放四十年城市社区治理的“复合结构”[J]. 中国行政管理, 2019(7): 54-61. |

| [14] |

黄晓春. 党建引领下的当代中国社会治理创新[J]. 中国社会科学, 2021(6): 116-135. |

| [15] |

颜昌武, 杨郑媛. 加压式减负: 基层减负难的一个解释性框架[J]. 理论与改革, 2022(1): 76-86. |

| [16] |

王思斌. 走向我国社会工作的高质量进阶式发展[J]. 社会工作与管理, 2019(5): 5-11. |

2022, Vol. 22

2022, Vol. 22