2. 湖南省长沙市望城区坤元社工服务中心,湖南 长沙,410000

作者简介

- 潘莉 (2000— ),女,汉族,硕士研究生;主要研究方向:社区社会工作,基层治理,合作生产.

通讯作者

- 孙洁 (1983— ),女,汉族,中级社工师,本科;主要研究方向:社区社会工作,社会组织,基层治理。E-mail:1208238359@qq.com..

文章历史

- 收稿日期:2022-02-23

2. 湖南省长沙市望城区坤元社工服务中心,湖南 长沙,410000

2. Kunyuan Social Work Service Center in Wangcheng District, Changsha, Hunan, 410000, China

2017年,十九大报告提出乡村振兴战略,将“三农”问题作为全党工作重中之重。随着乡村振兴战略的推进,研究逐渐开始关注乡村社区韧性在乡村振兴及乡村社区发展中的价值。研究乡村韧性对于发挥居民振兴主体作用、促进乡村振兴科学规划和促进后疫情时代乡村社区发展具有较强的应用价值。[1]

2022年国务院办公厅颁布的《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》中对购买服务及社会工作站建设进行了规定,提倡完善多方参与格局,在社区社会工作服务行动方面提倡建设面向村(社区)服务的社会工作站,①社会工作参与基层治理的价值得到国家层面的制度支持。社会工作参与社区治理对于提升基层民政服务能力、服务递送水平及社区居民福利有着重要意义。尤其在风险社会的背景下,相关研究进一步强调社会工作参与基层社区治理在健全风险防控机制[2]和韧性社区建设等方面显现出的独特优势。基于社区韧性的主题,既往研究或关注社会资本视角下心理韧性、组织韧性和文化韧性的韧性目标建设[3],关注治理体系现代化视角下建构结构韧性、过程韧性、能力韧性和文化韧性[4],或从应急管理机制层面分析韧性建设[5-6]。目前研究的关注点主要是从服务提供方的角度出发,探究服务递送过程的模式与困境,但对于社区居民在基层社区治理及社区韧性建设过程中是如何参与并与服务递送方进行互动的研究仍然不足。

乡村振兴战略推进以来,多地积极响应,广东、湖南、山东、四川等省纷纷探索并全面铺开乡镇社会工作站建设工作,并打造了“双百计划”“禾计划”等乡镇社会工作站地方品牌。其中,“禾计划”是湖南省民政厅于2018年6月发起的乡镇(街道)社会工作站建设项目,旨在加强全省基层民政经办服务的能力,深化民政领域放管服改革,培养在地基层社会工作人才,落实政策“最后一公里”。截至2021年,湖南省“禾计划”已实现14个地州市、122个县区全覆盖,建有社会工作站2069个,培养乡镇社工4000余名,并形成了湖南基层社区治理1.0—3.0的阶段发展格局。[7]作为基层社区治理创新的实践,“禾计划”的定位是基层公共服务平台[8],致力于发挥“三社”力量,形成专业化和本土化并重的服务模式。“禾计划”的成功实践传达出一个信息:在社区场域中,社会工作参与社区治理的价值被不断发掘。

从经验问题出发,单向的服务递送可能会导致公民参与受限、服务陷入形式化和任务化,进而影响社区韧性。良好的公共服务效能实现需要服务提供方和服务接收方的双向互动[9],“禾计划”的实践显示,作为服务接收方的农村社区居民参与服务和互动合作的过程极大地影响了服务的成效及社区韧性建设。因此,本文从合作生产的视角出发,分析“禾计划”乡镇社会工作站中服务供方(乡镇社会工作站及社会工作者)与居民的双向互动,探究合作生产视角下乡镇社会工作站参与基层社区治理并促建社区韧性建设的过程。

二、合作生产与社区韧性理论回顾及分析框架(一) 社区韧性的概念及主体界定

韧性一词最早起源于物理学,用于描述物体恢复形变的能力。当韧性被引入社区层面,韧性的内涵在空间维度上进一步精确和具体化,主要表现在能力取向和过程取向两方面。能力取向的研究将社区韧性界定为社区的力量和能力,是社区有效运用资源从负面的、持续性的压力中恢复、适应甚至超越的能力[10-11],强调物理层面的“抗逆力”、社会生态层面的“恢复力”和社区成员的“自治力”[12]。过程取向的研究将韧性界定为通过调节结构(学校、同辈群体和家庭等)和活动设置来调节压迫系统影响的过程,[13]通过物质、物理、社会政治、社会文化和心理资源的发展,缓冲逆境并保障居民的安全[14]。Norris和Stevens等人将社区韧性定义为一套应对灾难的策略,提出社区韧性是将社区动态的适应性能力与干扰或逆境后的适应链接起来的过程,主要源自四种适应能力,即经济发展、社会资本、信息和交流以及社区能力。[15]Magis进一步发展社区韧性的概念,认为社区韧性是社会可持续性发展的指标,社区韧性是社区成员通过对社区资源的发掘、发展和运用,以支持其在变化的、不确定的及不可预测的环境中发展。[16]既往研究对社区韧性的界定存在差异,但也存在着共识:社区韧性被概念化为一种能力或过程,而非结果;强调社区韧性的适应性而非稳定性。

关于社区韧性的主体,学界也有不同的讨论,主要集中于社区和个人(社区居民)两个层面。Ganor认为韧性是个人和社区应对持续、长期压力状态的能力、发现未知的内在优势和资源并有效运用的能力,以及适应和灵活性的措施。[17]Pfefferbaum的研究则将社区韧性聚焦到社区居民的层面,韧性是社区成员的能力,使其能够采取有意义的集体行动来补救问题造成的影响,能力的范畴涉及解释环境、干预和继续行动等部分。[18]其中,社区及其成员作为社区韧性主体与下文中合作生产的概念非常契合,即强调服务使用方(居民)的能力建设及社会事务参与,强调居民在服务提供中的社会资本及价值生产过程。

(二) 合作生产的概念及内涵

合作生产的概念最早进入公共服务领域是由Ostrom提出,用以描述用于生产商品或服务的投入是由不在同一组织内的个人提供的过程,强调有效的服务是通过专业提供者和服务用户之间的合作来实现。[9]Alford提出合作生产是指公民、客户、消费者、志愿者或组织参与到公共服务生产及使用,或以其他方式从服务中获益。[19]Loeffler和Bovaird将合作生产定义为公共服务组织和公民更好地运用彼此的资产、资源和贡献,以达致更好的结果并提升效率。[20]合作生产中通常隐含着一个假设,即合作生产作为一个过程,其本身也是目标,但一部分研究者更关注合作生产的外部目标,如提升服务有效性和效率、服务对象满意度和公民参与。[21]本质上来说,合作生产强调的是公共服务受益方参与服务,而非成为被动的服务接收方的过程,是提升服务水平和效率并增加服务对象授权的过程。[22]

合作生产的具体内涵存在思想分野,具体表现在服务对象作为合作生产者的界定上。Fotaki和Pestoff等研究者将合作生产界定为服务对象同时参与生产和使用服务,在该定义下,服务对象身份为共同实施者;[23-24]而另一批研究者将合作生产的范围拓展到了服务对象参与服务设计和决策阶段[25],即服务对象成为服务的合作设计者甚至发起者;也有学者结合上述两类概念,将合作生产界定为一个综融性的概念。[21]

综上所述,本文综合上述概念,将合作生产界定为在公共服务中,公共服务供给方与服务对象通过资源互动、服务授权和公民参与等方式来提升服务效果及效率的过程,包括服务对象参与公共服务实施、设计及决策的过程。

(三) 合作生产与社区韧性

合作生产可以促进社区韧性的产生。Mess等以英国社区洪水治理为例,分析了居民通过合作生产公共服务可以更好反映他们的需求,增加服务生产过程中的资源和知识,进而提升社区抵抗风险的能力,即提升了社区韧性;[26]并且建立起一个包括合作生产成员(居民)感知到的责任感、自我效能感及风险意识的韧性治理模型。Haustein和Lorson等以德国某城市为例,发现合作生产和韧性的关系:风险治理背景下,公民通过合作生产参与公共服务提供过程,可以促进服务双方的承诺和公民参与机制的发展,从而增强城市应对冲击的能力。[27]Steen和Brandsen基于COVID-19背景下的合作生产状况,讨论了持续性合作生产的条件:制度框架及合法性、合作生产主体互补性、持续性激励措施,以及新技术的运用。[28]上述研究表明,合作生产在公共服务提供中,尤其是风险社会情境中发挥公共价值,并有效促进社区韧性的形成。合作生产及社区韧性具有路径及目标的一致性,即通过居民等社区主体参与,提升公共服务水平及社区的抗风险能力,产生“公共价值”。

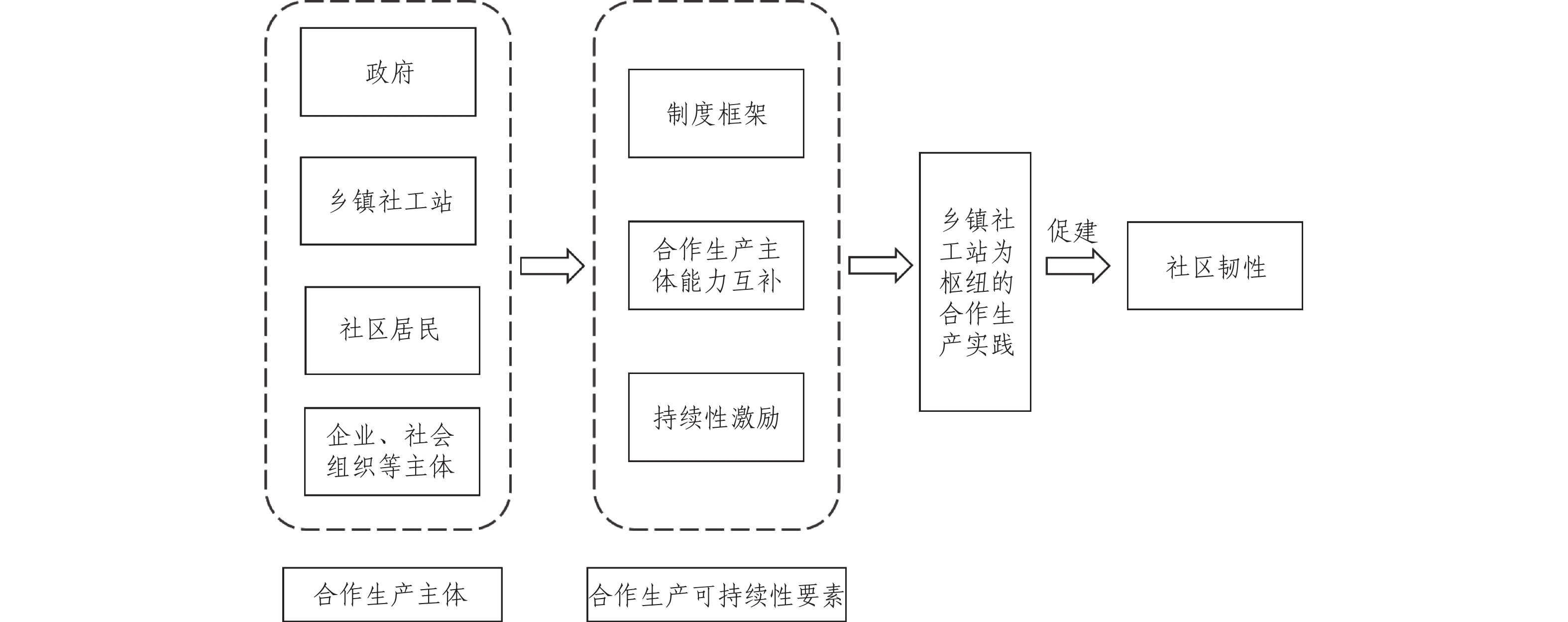

国外社区的成功实践表明,合作生产在提升社区韧性层面有积极作用,其合作生产的动力往往来源于公民主体在危机情境下自发的参与意识,落实于公民个体的公共参与动机。然而,基于不同的制度、社会背景和社区状况,中国农村社区中的合作生产主体动力及促建社区韧性的机制仍有待进一步研究。尤其在近年来的社会治理创新实践中,乡镇社会工作站成为基层政府和居民之间的枢纽,成为培育居民参与社区治理并构建社区韧性的关键主体。因此,本文结合可持续性合作生产的制度框架、合作生产主体能力互补性、持续性激励措施的三维度框架,重点关注乡镇社会工作站如何串联基层政府和社区居民等合作生产主体,构建农村社区“合作生产—社区韧性”的促建机制。合作生产视角下的社区韧性分析框架见图1。

|

图 1 合作生产视角下的社区韧性分析框架 |

(一) 合作生产制度框架:社会工作站促建社区韧性的合法性前提

Ostrom基于实证研究,强调制度框架是推动合作生产的重要因素。[9]Szescilo也指出立法对于合作生产的促进和推广作用。[29]制度框架为社会工作站引导居民参与合作生产提供了合法性的基础,相关法律法规、制度及政策确保了乡镇社会工作站及社会工作者介入基层社区治理的规制合法性[30],同时还确定了人员配备及财政资源结构性分配。政府的许可及合法性背书奠定了社会工作站主体进入乡村场域的基础;促使居民及其他社区主体接纳社会工作站作为“合作生产—社区韧性”机制中的枢纽。

1. 资源配置:人员配备、经济支持及在地优势

制度设计保障了乡镇社会工作站的人员配备和财政资源结构性分配,“禾计划”的经济支持和人力资源呈现制度化及稳定性。“禾计划”的资金采用“五个一”策略,包括社会救助专项经费、福彩公益补贴、各级财政预算、社会资源链接以及协调税务部门进行税收优惠减免。[31]人员配置方面,“禾计划”通过制度确定了“购买服务而非购买岗位”的方法,由县、区民政部门担任购买主体,社会组织承接并招聘培养社会工作者。人员配置方面建立起了完善的培训、督导及评估机制,强调培训在地新入职社会工作者和民政干部,形成“为社会工作者提供情感支持和专业指导、为县市民政部门提供项目进程风险预警”的督导机制。[32]此外,制度设计还保障了乡镇社会工作站的在地性,乡镇社会工作站的驻点通常位于镇,距离服务辐射的乡村距离较短。韧性社区治理逻辑强调要提升主体韧性,韧性主体涉及居民、社会工作者、社区工作者、在地企业及社会组织等部分。[33]首先,上述社会工作站人员配置及培养的制度化设计,强化了基层社工的专业能力。作为韧性主体之一的社会工作者获得了应对危机情境的知识储备及行动能力,成为农村社区内可以迅速调动的专业力量,担任农村韧性治理机制中的常态化结构;其次,乡镇社会工作站发挥在地优势,将动员组织居民广泛参与社区公共事务建立成为习惯性行为,继而发挥治理共同体的成效。上述资源及驻地安排使社会工作站成为基层公共服务延伸至乡村的抓手,进而为服务提供和动员居民参与公共事务提供了客观条件。

2. 合法性确认:规制合法性与专业合法性

如果上述资源配置是社会工作站进入韧性社区治理机制的客观条件,那么合法性确认则是乡镇社会工作站作为基层治理的“新主体”获得政府和居民等主体信任、持续参与韧性社区治理体系并凭借在基层政府和居民之间的枢纽作用形成基层治理合力的前提条件。

在“禾计划”项目中,规制合法性具体表现为国家及地方层面的各项政策文件为合作生产发展提供了制度框架。基于国务院《关于政府购买社会力量服务的指导意见》《关于加强乡镇政府服务能力建设的意见》(中办发〔2017〕11号)等文件,湖南省政府及相关部门设计了《关于全面加强基层建设的若干意见》《湖南省乡镇(街道)社会工作站项目服务内容参考(暂行)》和《湖南省基层社会工作服务站项目三年行动方案(2021—2023年)》等计划,进一步明确社会工作站建设目标、建设方案、主要服务领域及管理等内容。①上述意见和方案的出台打通了基层社区治理、乡镇社会工作站、社会工作者和乡镇社区居民的服务渠道,形成了湖南当地“省民政厅—市(州)民政局—县(市、区)民政局—乡镇社会工作站”的四级管理体系[32],建立了以民政为统领的包括妇联、残联、基金会以及企业等社会力量的横向公共服务平台。[7]

在上述制度保障的基础上,为了获取专业合法性空间,建设初期的乡镇社会工作站积极嵌入基层政府,协助民政处理行政性事务,例如医保系统操作、低保入户走访、五保年审、留守儿童走访等,以补充基层服务力量不足,提升民政服务的质量和效率。同时,乡镇社会工作站初期的嵌入也是社会工作者初步融入乡镇、摸清服务对象情况及建立信任的基础。在乡镇社会工作站获取专业合法性的过程中,乡镇社会工作站与政府呈现协同效应。基层政府对于社会工作站的建设呈支持态度,初期带领社会工作者进村入户,为社会工作站下沉到乡镇背书。社会工作站在进驻乡镇初期配合民政处理困境群体相关的行政工作,后期则聚焦通过专业服务回应居民需求。规制合法性及专业合法性的交互使乡镇社会工作站获得介入农村社区治理体系的政府“许可”和居民“认可”,是后期居民进行合作生产并在社会工作站引导下促建社区韧性的必要前提。

合法性确认和资源配置一方面确保了“禾计划”乡镇社会工作站可持续发展的外部条件,另一方面也激发了在地社会工作者、社会力量和社区居民的积极参与。以望城区为例,当地已形成了“民政主导、街镇领导、总站督导”的运营模式。目前,该项目已顺利实施三年,根据湖南省民政的制度设计,“禾计划”项目将在制度保障和各项资金支持下继续发展,进入4.0、5.0甚至更高阶段。[8]基于前期的下沉性工作,乡镇社会工作站获得了政府层面对于合作生产的许可和合法性支持,同时也凭借专业服务获得了社区层面广泛的群众基础。在长期的制度规划下,乡镇社会工作站构建起了长期、可持续性服务供给及参与机制,并通过规制合法性与专业合法性的交互路径奠定了社会工作站进入农村韧性社区治理体系的前提条件。

(二) 合作生产主体能力互补:社会工作站构建社区韧性的冗余性结构

社区组织韧性是社区韧性结构中的重要组成部分。尽管不同学者针对社区韧性的体制结构划分存在差异[3, 5-6, 33],但研究几乎都关注到了社区韧性中的“组织韧性”层面。社区组织韧性强调社区在应对突发危机时,政府、社会、居民等主体的稳定、适应和行动能力,包括复原能力和复原超越能力两个层面的内涵。[34]组织韧性的关键要素包括激励社区成员共同行动的因素,如知识、专业技能及价值信念;以及组织与组织、组织与外界力量的多元主体联动,如社区与社会资源衔接及社区居民自组织能力。[3]研究表明,不同主体间的资源共享是组织韧性的重要来源。[35]

合作生产强调公共服务主体的能力互补性而非替代性,即合作生产的双方都可以提供另一方所需的资源、知识、技能、时间和视角等因素。[36]这些因素是建立合作生产的重要基础。基于互补的能力关系,合作生产主体中的服务供给方通常承担输送物质资源、专业服务、知识等资源的角色;居民作为合作生产的另一主体,通过参与公共服务实施、合作设计和发起,来促进公共服务成效和效率的提升;社区内的其他主体(社会组织、企业等)则通过资源链接等形式进入合作生产范畴。在此过程中,社区成员的共同行动及组织与多元主体的联动与资源共享,强化了社区内组织韧性及抗风险能力,具体表现为居民与社会工作站主体的互信关系,常态化情境下共同承诺及承担风险意识提升,以及社区自组织、社会组织、企业等主体构建的社会网络等形式,这些力量构成了社区治理体系中的冗余性结构,在非常态状态下可以激活并发挥关键作用。[4]

1. 主体互信机制建立

合作生产主体的信任关系保障组织韧性发展。研究表明,社会互信机制可以有效降低社会整合成本,提升社会要素和社会结构间的黏性,在危机情境下可以转化为社会凝聚的合力。[37]希望城乡镇社会工作站培育社会互信机制呈现“政府背书—专业服务获取信任”的路径。进入服务场域初期,合作生产主体的信任关系尚未建立,居民对社会工作站了解不足甚至抱有怀疑。因此,社会工作站与居民信任关系的建立初期采取政府背书的模式,政府相关部门工作人员带领社工参与入户走访工作,依托政府的公信力为社会工作站进入乡村建立信任基础。后期凭借专业的社会工作服务获得居民的接纳,使居民逐步建立对社会工作站的信任。此过程中,乡镇社会工作站作为农村社区的外来主体,成功进入原先政府和居民的互信机制中,成为新的信任主体。

现在我们去入户走访,都不需要他们(政府相关部门人员)带,我们自己都很熟悉,我们也不会以政府部门工作人员的身份去走访,而是直接以社会工作者的身份去走访。(220105 B街道驻站社会工作者)

基于乡镇社会工作站持续性的服务提供及接纳的态度,居民主体与社会工作者的信任关系进一步建立,社区成员与社会工作站形成了服务的共同体。以儿童服务项目为例,E镇社会工作站面向儿童提供“乐童课堂”项目,定期为乡村小学生开展安全、心理、艺术及文化培训和交流活动;F镇社会工作者定期为事实无人抚养儿童链接生活物资、防疫物资、学习辅导资料和智能手机等资源,并协助困境儿童参与家庭居住环境改善,通过儿童与社会工作者的互动以实现困境儿童增能。一方面,社会工作者服务的持续性输送促进了儿童生活质量的提升及增能;另一方面,儿童、家庭及其他社区成员对于服务的参与(儿童参与课堂、儿童与社会工作者一起营造家庭居住环境、志愿者帮扶)也体现了服务接收方参与合作生产并最终从中受益的过程。服务实施过程中,儿童、家庭及社区成员参与合作生产促进了其与社会工作者之间社会资本的产生。基于长期信任关系的建立,合作生产双方在服务过程中协同推进服务成效的产生,并最终落实服务对象增能目标的实现及社区互助系统塑造,形成居民参与公共服务实施的合作生产服务链。

基于信任关系参与合作生产的主体主要划分为两种类型。其一,作为服务直接受益者的合作生产主体。例如,在A镇的儿童“童伴夏令营”服务中,其中一名事实无人抚养儿童在接触社会工作服务后,主动向社会工作者提出改造窘迫居家环境的请求。D镇居民因经济作物滞销,主动向社会工作者询问“直播售货”等形式的服务。此过程中,服务对象基于对社会工作站服务的认知和信任,主动参与合作生产,把握社会工作站资源,以发起公共服务请求。前期社会工作站的服务给予了居民求助的信心,开辟了服务对象参与及申请公共服务的新渠道,即社会工作站培育的互信机制成为居民主体应对风险情境的直接资源渠道。其二,作为服务间接受益者的合作生产主体。例如,C镇社会工作站在举办儿童夏令营中,参与服务提供的志愿者身份是服务对象的亲属。

志愿者有的是参加夏令营孩子的家人,正好既可以陪伴自己家的小孩,也可以专业服务别人的小孩。(220106 C镇驻站社会工作者)

在社会工作站的培育下,也存在一部分基于利他主义精神组建的志愿者队伍,并且有些志愿者曾是社会工作站的服务对象,经历了从服务对象到志愿者的身份转变。

在对他进行疏导和服务的过程中,了解到他比较喜欢书法。后来我们就邀请他来当老年培训班的书法志愿者,一直参与我们的活动。他慢慢变得开朗,也会主动参与我们的活动。(0107 D街道驻站社会工作者)

居民志愿者通过参与社会工作站公共服务供给,最终提升社区内整体的互信互助氛围及社区凝聚力。从社区营造及公共价值创造的角度看,此类志愿者也是服务的间接受益者。

作为间接和直接受益者的合作生产主体,居民在社区服务供给中参与社区共同行动,构建起社区内部较为稳定的互信机制和社区凝聚力,成为了常态化情境下的储备性人力资源,保障社区内部韧性的冗余性组织结构。当危机情境发生时,这些冗余性结构就会转变为应对风险的社区内生性力量,新冠肺炎疫情期间居民志愿者参与防疫工作就是冗余性结构发挥作用的良好案例。

2. 共同承诺及风险意识

组织承诺理论强调成员对组织价值观的认同和情感归属,注重培养组织的社会资本、公共意识及组织团结,强调社区承诺有利于营造良好的社区氛围及增强凝聚力建设。[38]从社区韧性的角度出发,常态化状态下建立的社区承诺机制可以在危机状态下保障社区居民稳定的情绪,树立危机管理的信心;同时激发居民的参与意识,维护社会团结。[4]

合作生产主体的共同承诺与风险意识(知识)激发社区韧性发展,主要存在两种模式。一是乡镇社会工作站作为培育风险意识的主体,通过向社区居民传递知识,强化居民的风险意识并达成共同承诺。乡镇社会工作站服务过程中通过科学防疫宣讲、禁毒宣传、消防知识培训、防灾减灾宣传等活动增强辖区居民的风险意识。以E镇的常态化疫情防控工作为例,E镇社会工作站通过前期下户防疫宣传、人员摸排、协助接种疫苗等工作,提升社区居民防疫的风险意识,提升居民应对疫情风险的知识能力,并引导居民基于风险意识对社区公共卫生安全做出共同承诺(主动接种疫苗、及时上报情况等)。在社会工作站的联动效应下,乡镇社区形成了“政府—卫生院—社会工作者—居民”一体的防疫战线,呈现了社区内多主体的资源共享。这种常态化阶段建立起的共同承诺及风险意识,一方面增强居民主体对社区的认同感及共同体意识;另一方面帮助社区在风险情境下及时触发应急行动,实现社区高效的危机管理机制。二是乡村居民自身的知识及风险意识激发其主动参与社区行动,乡镇社会工作站作为资源链接及供给的主体,并提供合作生产平台。例如,A镇社会工作站接到高龄困境家庭的服务对象关于家中插座漏电的主动求助,该村一位从事电工的志愿者主动提出帮助该居民修理并及时到其家中查看情况,后由社会工作站提供资源,最终帮助服务对象排除安全隐患。值得一提的是,这名从事电工的志愿者曾是社会工作站就业帮扶项目中电工培训班的一员,在获得专业培训后,该居民的专业知识和风险意识使其成为乡村在地的能人,成为社会工作者在乡村开展服务的合作生产者。持有知识和专业技能的居民志愿者补充了社会工作者的能力缺口,社会工作站提供的资源则保障了服务的落地实施,合作生产主体的能力互补提升了服务效率,形成了“居民—在地居民志愿者—社会工作者”的乡村互助模式,有效预防了可能发生的风险情境。诸如此类的社区互助结构实现了居民主体间的资源共享与流动,当社区成员自发形成抵御风险的互助系统,并获得社会工作站的相关知识、资源输入时,社区整体的韧性结构就具有较强的稳定性和可持续性。

3.社会网络

合作生产营造的社会网络推动组织韧性提升。农村社区内部居民自组织的互动及与社区外部资源的衔接使社区形成抵御风险的社会资本和冗余性组织结构,这些要素是构建社区韧性的必要条件。乡镇社会工作站的服务中,形成了诸如困境留守妇女技能培训小组、困境儿童“爱心妈妈”、邻里互助组织等社会网络,构建了社区内的社会资本。其中,农村社区的妇女是社区内部互助网络的核心成员,成为乡镇社会工作站在农村地区的抓手。此前,当地的一家社会工作机构(长沙市望城区坤元社会工作者服务中心)已在望城区的几个乡镇铺开了妇女担任老年护理员的工作格局,对妇女进行培训和赋能,在提升其专业护理技能的同时,着重培育利他精神和社会工作专业能力,形成了一支可以视为“乡村在地社会工作者”的队伍。社会工作站全面铺开后,充分盘活该辖区内的妇女志愿者资源,关注妇女志愿者的赋能及带动能力。社会工作站通过与老年护理员对接帮扶困境老年群体,并从中挖掘一批妇女志愿者担任困境儿童的“爱心妈妈”。这些妇女志愿者不仅自己参与志愿服务,还通过自身行动带动家人及周边邻居参与志愿服务,带动整个乡村发扬志愿精神。依托农村妇女志愿者为主体构建起的社会网络,吸纳了农村内部有志愿精神的居民,形成农村社区内机动及时、共同行动的互助组织。

同时,社会组织、企业、社会资源等也是重要的合作生产主体。新冠肺炎疫情期间,E镇和A镇社会工作站联合湖南省12355抗疫心理援助专家团组建了专家队伍,为社区内的医护人员、患者、隔离人员和普通民众等提供心理咨询服务;B街道链接区委党校及派出所人员对儿童进行授课和培训;长沙当地某口腔医院和眼科医院参与E镇社会工作站提供的义诊服务,为农村社区居民进行免费的视力筛查、口腔检查等服务;青年志愿者协会和爱心企业通过社会工作站为事实无人抚养儿童提供学费资助及暖冬礼包;当地个体商户主动向敬老院老人提供物质资源……社会组织、企业及个体参与合作生产过程中,为公共服务生产提供了必要的资源支持,并通过资源置换获得社会责任感、市场营销及社会联谊等回报,即社会工作站和企业等主体形成了互补的能力关系。基于这种互补的关系,不同合作生产主体共同参与公共服务的提供和使用过程,构建了社区外部共同行动的常态化合作系统,成为风险情境下社会工作站和社区可调动的社会资源。

(三) 持续性激励机制:社会工作站挖掘社区韧性延续的内生动力

针对于合作生产主体双方的激励措施有助于鼓励和维持合作生产。Steen认为新冠肺炎疫情期间人们对于新冠肺炎疫情的恐惧可以作为一种激励机制,但这种激励机制并不能持续性存在。[36]Jaspers等人的研究指出合作生产者的能力、动机和机会的维持对实现合作生产至关重要。[39]那么基于风险常态化背景下,这种持续性的能力、动机和机会来自于哪里?

基于本土情境及望城区当地的文化背景,本文将这种持续性激励机制导向了社区内生性及培育性的文化资本。持续性的激励强调即使在危机常态化的阶段,社区文化依旧能够成为居民参与合作生产并塑造社区韧性的内生动力,并且这种内生动力具有扩散、传承的趋势,得以作为一种文化资本在社区内长期流动积累。社区文化对社区韧性塑造具有根本性作用,并不仅仅局限于社区外在的各种文化活动形式,更包括社区的价值观、社区行为规范、社区文化符号,以及基于这些要素之上的社区关系、社区信任和归属感等。社区文化通过塑造社区环境,赋予社区行动意义并指明社区治理方向。[4]

1. 内生性的社区文化资本

乡镇社会工作站因地制宜挖掘社区内生性的社区凝聚力和社区文化,发扬乡村的互助文化传统及志愿者精神,通过扩大宣传范围、规范志愿者队伍建设、建立激励机制等形式延续社区内生的文化动力,继而塑造社区韧性。具体的路径有三个。

其一,基于风险情境捕捉并发扬社区文化资本。部分农村社区的党员和村小组成员在疫情期间自愿冲到防疫前线守护社区,乡镇社会工作站提供了物质资源并对其志愿行为进行宣传,以激发志愿者效能感并促进社区价值观建设。

其二,规范既有志愿者队伍建设,并提供激励机制(如志愿者补贴、时间银行),巩固社区内生性的互助文化。规范化后的志愿者团队成为社区内机动及时的力量,积极参与社区治理活动。

他们(居民)自己发展了一个志愿服务队,但是没有系统学习如何建设队伍。只是有一个骨干志愿者带领一群人经常开展志愿服务,没有系统规划。我们就帮他们系统建设队伍,设计队伍名称,提供开展服务的福利。(220105 B街道驻站社会工作者)

其三,激活社区互助文化的传承及向互助实践的转化,致力于深化社区共同体意识,唤醒社区沉寂文化资本的生命力,形成受助者反哺社区的志愿模式,进一步激活农村社区互助传统及互惠互益的文化韧性。

我们这边有一个传统,镇上为考取一本二本的学生发奖学金。我们通过这个机会在发放奖学金的仪式上做了一个宣传,招募大学生志愿者。(220106 C镇驻站社会工作者)。

社区内生性的文化资本,在社会工作站的发扬、规范及激活路径下,成为社区韧性的重要构成部分。基于社会工作有意识的培育,社区的文化资本外缘逐渐扩展,越来越多的社区成员关注社区关系、社区信任及归属感塑造,并受益于此。当社区内个别成员陷入危机情境及社区整体面临风险时,这种社区共同体意识及凝聚力成为社区成员参与共同行动、从危机中恢复并超越的思想基础。

2. 培育性的社区文化资本

除了社区内生的社区文化资本,乡镇社会工作站致力于发掘培育性的社区文化资本,营造社区环境并发扬乡村文化符号。具体路径有三个。

其一,基于“党建引领”及雷锋精神,促进合作生产主体的效能感和责任感的维持和发展,打造了持续性激励机制。党建引领背景下,党员志愿者发挥先锋模范作用,社会工作站积极协同联动,带动居民志愿者参与公共服务。

每个村社区都有一个党员志愿者的队伍,平时我们也会联动搞活动,比如中考时的爱心送考、文明交通劝导等。党员志愿者为主,党员带动普通居民志愿者。(220105 A镇驻站社会工作者)

此外,作为雷锋故乡的望城区打造“社工雷小锋”的服务品牌和文化符号,营造当地居民参与志愿互助的社区价值观。通过开展中国慈善日及《慈善法》宣传,引领党员志愿者提供社区服务,社区微心愿认领,邻里守望等活动,提升居民对于社区互助文化的认同感和参与社区事务的责任感。以望城区A镇为例,40余名社区居民在慈善日宣传活动中主动报名成为社区志愿者;多个乡镇社会工作站也开展了邻里守望活动,拉近居民距离,强化社区凝聚力及共同体意识。

望城社会工作者站突出的特点和优势是雷锋家乡、“社工雷小锋”,打造专业的品牌。品牌其实原来就有,可能近几年就比较明显了。雷锋家乡学雷锋,每年都学雷锋,望城在打造志愿者之城。(0107 D街道驻站社会工作者)

其二,乡镇社会工作站通过活动为中心的志愿者培育模式,在活动中挖掘、串联居民骨干及有志愿精神的参与者,形成了老年志愿者、中青年志愿者(妇女志愿者、家长志愿者、大学生志愿者)、儿童志愿者等多种类型的志愿队伍。

中小学志愿者服务队首先是作为受益者,我们组织开展相关活动,他们就是服务对象。熟悉之后,就把他们发展为我们的一个志愿者队伍,去服务另一群群体,比如说空巢老人、困境儿童等。(220105 B街道驻站社会工作者)

其三,在社会工作站主导培育志愿精神之外,家庭内部志愿精神的自觉代际传递也成为营造社区文化资本的有效途径。

比如父母参加社区志愿服务队,他们的孩子从小培养志愿服务精神文化,这是间接的工作。(220105 B街道驻站社会工作者)

培育性的社区文化资本如何产生持续性激励的效应?从合作生产的视角出发,其本质是从合作生产主体出发,通过个体与社区集体的利益联结,强化个体与社区整体的共同体意识及互惠精神,以发挥社区内文化资本传递扩展的效应,继而能够保障文化资本在社区持续运转的能力,形成社区稳定增长的冗余性结构和储备力量。

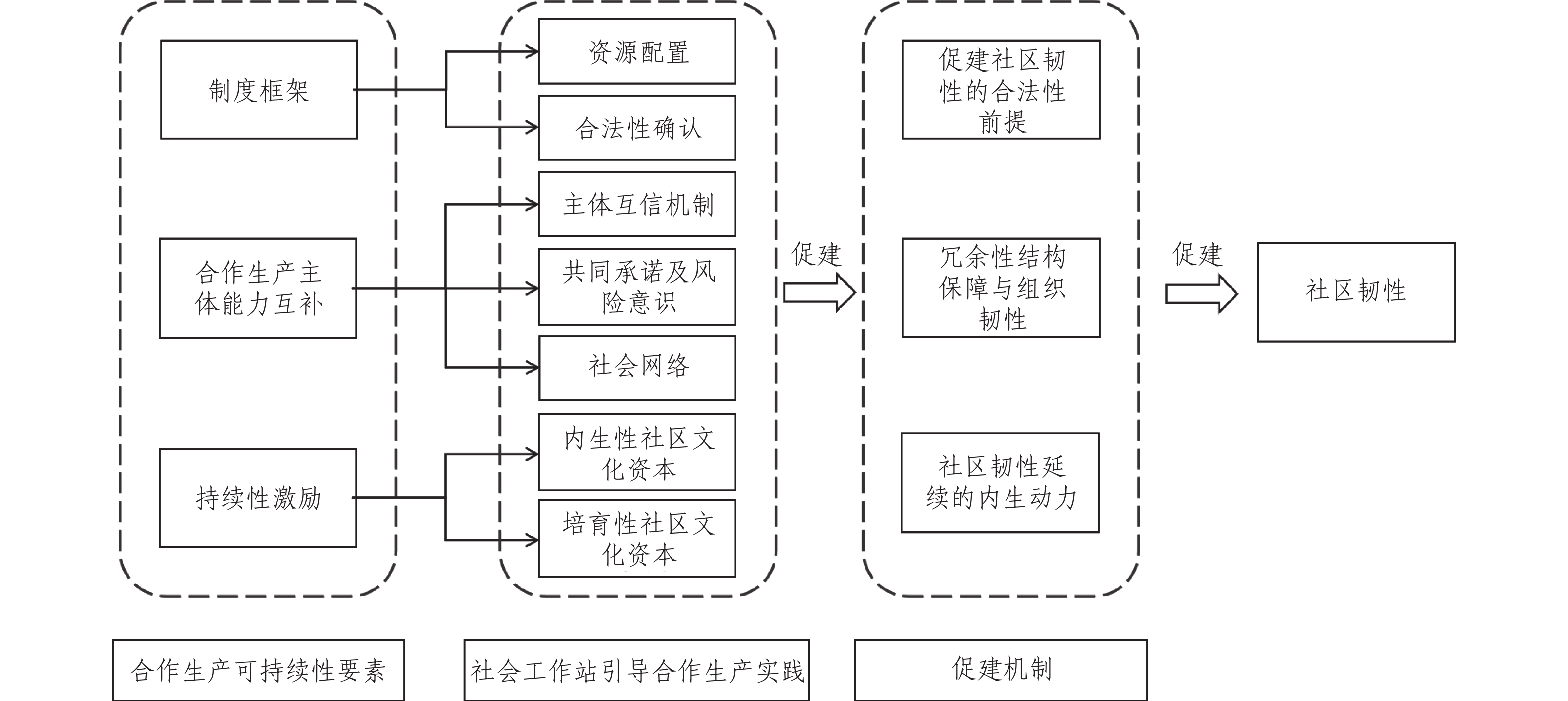

从合作生产视角出发,乡镇社会工作站促建社区韧性可以从制度框架、合作主体能力互补及持续性激励机制三个维度推进。首先,搭建制度框架,在乡镇社会工作站建设中具体表现为制度设计、资源划拨及社会工作培养,通过对合法性、资源及专业人员的保障,保障社会工作站促建社区韧性的合法性前提。其次,合作生产主体能力互补,在乡镇社会工作站实践中表现为不同主体间的资源和能力传递,过程中社区互信机制、主体间共同承诺及风险意识(知识)建立以及社会网络的营造是社会工作站构建社区韧性冗余性结构的实践路径,成为危机情境下社区能动性的来源。最后,持续性激励机制,乡镇社会工作站服务充分运用社区内生性文化资本并培育新的社区文化资本,推进社区凝聚力及共同体意识提升、居民责任感和效能感增进,激发社区韧性延续发展的内生性动力。基于乡镇社会工作站激发合作生产要素在社区内充分流动,促建社区的韧性机制日趋完善,进而提升农村社区治理水平,迈向乡村振兴的总目标。合作生产视角下社区韧性促建机制见图2。

|

图 2 合作生产视角下社区韧性促建机制 |

(一) 合作生产主体能力培育及环境营造

合作生产主体能力互补强调乡镇社会工作站及居民等服务对象之间资源、能力的互补性。乡镇社会工作需要发掘社区居民及社区整体的内生能力和既有资源,发掘社区骨干并建立社区资源档案。通过持续性的服务递送建立信任关系,达成与居民的共同承诺,营造社区内的社会网络,进而畅通合作生产途径中的主体能力互补渠道,致力于打造“乡镇社会工作站输送资源、信息、专业服务,居民主动参与实施、合作设计及发起”的共建共享格局。

针对农村社区可能出现的资源困境、合作生产能力不足、合作动力有限的情况,乡镇社会工作站一方面需要关注居民内在社区意识培育、议事协商能力提升,强化居民参与社区事务的主动性和自主意识;另一方面,需要通过降低合作生产门槛、合法化合作生产、提供合作生产平台、考虑居民参与水平及权力下放等途径提升居民参与合作生产的动能。尽管上述建议是从合作生产主体(居民)内部动能及外部环境两个层面进行论述,但两方面的目标都需要以社会工作站作为推动主体,以保障居民主体能力培育并营造良好的合作生产环境。值得注意的是,在培育合作生产主体能力及环境营造的过程中,还需要关注其可能伴生的隐性成本上升(例如信息交流及居民培训成本)及问责问题[28]。明确的问责机制建立和合理的合作生产成本控制将有助于合作生产和社区组织韧性的建立。

此外,合作生产的持续性激励机制是农村社区内文化韧性建设的核心。为实现良好的合作生产水平,乡镇社会工作站需要充分激发合作生产主体意识。具体来说,乡镇社会工作者一方面需要充分挖掘社区固有文化资本;另一方面,则需要通过宣传、社区教育和社区倡导等途径构建社区新生文化资本。基于固有及新生文化资本以营造社区居民的共同体意识及社区凝聚力,打造“一乡一品”的特色文化服务,乡镇社会工作可以促使居民在参与合作生产中获得对于社区的责任感和自我效能感,从而继续投入合作生产,实现乡镇社会工作站服务效能的可持续发展。

(二) 专业合法性:规制合法性与实效合法性的交互与共赢

斯科特关于合法性的三维度划分中,分别论述了规制合法性、规范合法性和认知合法性。[30]规制合法性关注组织行为与法律及规制的一致性;规范合法性强调组织对于社会规范、共同价值观和道德规范的遵守,尤其关注专业标准和职业准则;认知合法性则强调公众对某事物的理解和认可程度。王杰等基于中国社会工作合法性现状,构建了规制合法性、认同合法性和实效合法性三维度的分析框架。[40]实效合法性是指社会工作回应现实需求并有效解决现实问题所获取的合法性。这是社会工作实践为本的要求及专业有效性的体现,也是社会工作获得专业合法性的关键。徐家良、许源运用“合法性—有效性”框架分析政府购买服务绩效,强调实现价值理性和工具理性的平衡,合法性和有效性的相互促进。[41]望城乡镇社会工作站促建社区韧性过程中,规制合法性及实效合法性的交互效应是合作生产得以延续的重要前提,也是社区韧性促建机制中的重要一环。

望城乡镇社会工作站建设实践中,国家及地方层面的政策支持保障了乡镇社会工作站建设的规制合法性,这种规制合法性成为乡镇社会工作站基础建设及服务落地的前提。实效合法性则依托于社会工作站专业服务提供及专业价值发挥。乡镇社会工作站建设过程中的规制合法性及实效合法性的关系并非单一的线性关系或二元逻辑,实现规制合法性及实效合法性的交互和共赢是乡镇社会工作站建设的理想状态。

从望城经验出发,一个有效的途径是基于规制合法性的基础上充分展现实效合法性,通过社会工作站深入村居以获得在场优势、专业自主性及服务成效,即建立实效合法性并获得政府认可,以获得专业合法性的话语权,进而反推获得更大的规制合法性支持及发展空间。

依托规制合法性,望城建立起“一镇一站”、阶段性发展的社会工作站格局。在此格局的基础下,社会工作者通过专业的服务手法及服务理念辅助民政职能领域,并针对重点人群提供专业服务。实效合法性层面,在场优势和自主性是实效合法性及合作生产的关键前置条件。社会工作站的驻点贴近服务对象所在乡村,社会工作者通常采取入户形式开展个案管理工作及社区活动,通过服务深入居民,在场优势有效提升了社会工作站的知晓度和服务开展的便捷性,打通了服务的最后一公里。服务对象受益于服务的精准递送,参与到服务进程中即实现了合作生产中的合作实施,提升了公共服务成效。通过呈现的服务成效,社会工作站在各级政府中获得专业价值认可,并实现了经验推广及政策推动,实现了实效合法性反推规制合法性的路径。

基层社会组织、基层的社会工作机构完成这些工作以后,相关各方会认可我们的专业度,甚至产生政策上的影响力;我该做的事情本来就应该做好,我做得更好而获奖,得到认可就能够通过我们的实践去影响新的政策的出台或者是完善现有政策。如果获了奖,得到社会的关注以后,相关部门就会在政策范围开始参考我们建议。这就是我们在推动政策和福利体系完善方面的努力。(望城区社会工作总站负责人)

社会工作站专业合法性在回应上述规制合法性及实效合法性的基础上,还应避免社会工作服务简化为“三大方法”(咨询服务、团体游戏和社区活动)等可量化的指标体系[42],避免陷入实用专业主义和服务同质化的困境。

(三) 公共价值创造:社区韧性及基层治理模式

既有研究指出要以公共价值为公共服务合作生产的根本导向。[43]公共价值概念提出者Moore指出,公共价值是公民对政府期望的集合,是政府和公众对于公共服务供给重要性达成的共识,强调公民主体的价值取向。[44]王学军将公共价值研究划分为结果主导的公共价值和规范主导的公共价值。[45]其中,结果主导的公共价值关注核心是公民意愿实现及公民权利的表达,政府产出要满足公民的需求,例如公民人身财产安全、经济增长、环境美化等;规范主导的公共价值强调共识及规范,例如效率、创新及改革精神、依法行政及合作等。

从合作生产导向公共价值的角度来说,社区韧性可以视为一种结果主导的公共价值,社区韧性促建机制中,公众利益与政府利益实现一致,统一于治理乡镇社区治理成效提升,呈现为社区整体蕴含的恢复甚至超越的能力。在风险常态化的形势下,这种社区韧性体现为社区潜在的抗风险能力、冗余性结构、社区凝聚力、居民责任感以及社会资本等公共价值结果。而社会工作站促建社区韧性过程中,多元主体联动参与基层治理模式则可以从规范主导的公共价值视角理解。Bozeman将公共价值界定为权力、义务及规范达成的共识,对公民、政府及社会行为具有规范意义。[46]乡镇社会工作站在合作生产中形成的多元主体联动模式、创新性治理及合法性实现路径本质上可以视为对多主体的规范及要求。合作生产视角下,社区韧性及基层治理模式分别导向结果主导的公共价值及规范主导的公共价值。

在乡村振兴及基层治理创新的社会背景下,农村社区韧性的价值得到重视,这也要求研究者进一步关注农村社区韧性促建相关主题。本文从可持续性合作生产的视角出发,以望城区“禾计划”为例分析乡镇社会工作站引导农村社区韧性的促建机制,探究乡镇社会工作站及居民等多元主体在农村社区韧性建设过程中的合作生产路径,并提供地方性经验。在十四五城乡社区服务体系建设的浪潮下,将会涌现更多有区域代表性的社会工作站建设模式,不同区域背景及不同发展模式下,社会工作站呈现出的合作生产实现路径及公共价值生成路径仍有待进一步探究。

注释

①②为笔者在研究期间调研所收集。

| [1] |

董晓婉, 徐煜辉, 李湘梅. 乡村社区韧性研究综述与应用方向探究[J/OL]. [2022-02-22]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5583.TU.20211108.0951.002.html.

|

| [2] |

李迎生. 将社会工作纳入国家重大突发公共事件治理体系[J]. 社会建设, 2020(4): 10-13. |

| [3] |

徐选国, 陈杏钧. 社会工作介入“社区韧性”的生产机制与“韧性社区”的目标构建——基于对重大疫情防控的经验研究[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2021(4): 68-76,107-108. |

| [4] |

蓝煜昕, 张雪. 社区韧性及其实现路径: 基于治理体系现代化的视角[J]. 行政管理改革, 2020(7): 73-82. DOI:10.3969/j.issn.1674-7453.2020.07.011 |

| [5] |

颜德如. 构建韧性的社区应急治理体制[J]. 行政论坛, 2020(3): 89-96. |

| [6] |

徐柳怡, 汪涛, 胡玉桃. 后疫情时代韧性社区应急管理的思路与对策——基于武汉市社区应急管理的实践探索[J]. 领导科学, 2021(16): 35-38. DOI:10.3969/j.issn.1003-2606.2021.16.009 |

| [7] |

潘泽泉. 湖南“禾计划”: 实现社会工作与民政工作融合式发展[J]. 中国民政, 2021(4): 38-39. DOI:10.3969/j.issn.1002-4441.2021.04.015 |

| [8] |

徐蕴, 姜波, 王瑞鸿, 等. 社工站建设之地方实践(三) 湖南“禾计划”: 如何实现从1.0到3.0版本的进阶[J]. 中国社会工作, 2021(4): 14-16. |

| [9] |

OSTROM E. Crossing the great divide: coproduction, synergy, and development[J]. World development, 1996, 24(6): 1073-1087. DOI:10.1016/0305-750X(96)00023-X |

| [10] |

BROWN D D, KULIG J C. The concepts of resiliency: theoretical lessons from community research[J]. Health and Canadian society, 1996, 4(1): 29-52. |

| [11] |

PATON D, MILLAR M, JOHNSTON D. Community resilience to volcanic hazard consequences[J]. Natural hazards, 2001, 24(2): 157-169. DOI:10.1023/A:1011882106373 |

| [12] |

吴晓林, 谢伊云. 基于城市公共安全的韧性社区研究[J]. 天津社会科学, 2018(3): 87-92. |

| [13] |

SONN C C, FISHER A T. Sense of community: community resilient responses to oppression and change[J]. Journal of community psychology, 1998, 26(5): 457-472. DOI:10.1002/(SICI)1520-6629(199809)26:5<457::AID-JCOP5>3.0.CO;2-O |

| [14] |

AHMED R, SEEDAT M, VAN NIEKERK A, et al. Discerning community resilience in disadvantaged communities in the context of violence and injury prevention[J]. South African journal of psychology, 2004, 34(3): 386-408. DOI:10.1177/008124630403400304 |

| [15] |

NORRIS F H, STEVENS S P, PFEFFERBAUM B, et al. Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness[J]. American journal of community psychology, 2008, 41(1): 127-150. |

| [16] |

MAGIS K. Community resilience: an indicator of social sustainability[J]. Society and natural resources, 2010, 23(5): 401-416. DOI:10.1080/08941920903305674 |

| [17] |

GANOR M, BEN-LAVY Y. Community resilience: lessons derived from gilo under fire[J]. Journal of Jewish communal service, 2003, 79(2/3): 105-108. |

| [18] |

PFEFFERBAUM R L, PFEFFERBAUM B, VAN HORN R L, et al. The communities advancing resilience toolkit (CART)[J]. Journal of public health management and practice, 2013, 19(3): 250-258. DOI:10.1097/PHH.0b013e318268aed8 |

| [19] |

ALFORD J. A public management road less travelled: clients as co-producers of public services[J]. Australian journal of public administration, 1998, 57(4): 128-137. DOI:10.1111/j.1467-8500.1998.tb01568.x |

| [20] |

LOEFFLER E, BOVAIRD T. Assessing the impact of co-production on pathways to outcomes in public services: the case of policing and criminal justice[J]. International public management journal, 2020, 23(2): 205-223. DOI:10.1080/10967494.2019.1668895 |

| [21] |

VOORBERG W H, BEKKERS V J J M, TUMMERS L G. A systematic review of co-creation and co-production: embarking on the social innovation journey[J]. Public management review, 2015, 17(9): 1333-1357. DOI:10.1080/14719037.2014.930505 |

| [22] |

OSBORNE S P, STROKOSCH K. It takes Two to Tango? Understanding the co-production of public services by integrating the services management and public administration perspectives[J]. British journal of management, 2013, 24(1): 31-47. DOI:10.1111/1467-8551.12010 |

| [23] |

FOTAKI M. Towards developing new partnerships in public services: users as consumers, citizens and/or co-producers in health and social care in england and sweden[J]. Public administration, 2011, 89(3): 933-955. DOI:10.1111/j.1467-9299.2010.01879.x |

| [24] |

PESTOFF V. Co-production and third sector social services in Europe: some crucial conceptual issues[M]//PESTOFF V. New public governance, the third sector, and co-production. New York: Routledge, 2013: 31-52.

|

| [25] |

ALBRECHTS L. Reframing strategic spatial planning by using a coproduction perspective[J]. Planning theory, 2013, 12(1): 46-63. DOI:10.1177/1473095212452722 |

| [26] |

MEES H, CRABBÉ A, DRIESSEN P P J. Conditions for citizen co-production in a resilient, efficient and legitimate flood risk governance arrangement. a tentative framework[J]. Journal of environmental policy & planning, 2017, 19(6): 827-842. |

| [27] |

HAUSTEIN E, LORSON P C. Co-creation and co-production in municipal risk governance: a case study of citizen participation in a German city[J]. Public management review, 2021. |

| [28] |

STEEN T, BRANDSEN T. Coproduction during and after the COVID-19 pandemic: will it last?[J]. Public administration review, 2020, 80(5): 851-855. DOI:10.1111/puar.13258 |

| [29] |

SZESCILO D. Co-producing local policies through citizens’ panels[J]. Journal of comparative vrban law and policy, 2020, 4(1): 89-95. |

| [30] |

W.理查德•斯科特. 制度与组织——思想观念与物质利益[M]. 姚伟, 王黎芳, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2010: 61.

|

| [31] |

湖南省民政厅. 实施“禾计划”激发新动能 推动湖南“五化民政”建设高质量发展[J]. 中国民政, 2020(20): 9.

|

| [32] |

徐蕴, 张丽霞. 1600个乡镇社工站是怎样炼成的[J]. 中国社会工作, 2019(25): 15-16. DOI:10.3969/j.issn.1674-3857.2019.25.007 |

| [33] |

施生旭, 周晓琳, 郑逸芳. 韧性社区应急治理: 逻辑分析与策略选择[J]. 城市发展研究, 2021(3): 85-91. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2021.03.020 |

| [34] |

王勇. 组织韧性的构念、测量及其影响因素[J]. 首都经济贸易大学学报, 2016(4): 120-128. |

| [35] |

张海波. 风险社会视野中的公共管理变革[J]. 南京大学学报(哲学•人文科学•社会科学), 2017(4): 57-65,158. |

| [36] |

BRANDSEN T, STEEN T, VERSCHUERE B. Co-production and co-creation: engaging citizens in public services[M]. New York: Taylor & Francis, 2018: 82-102.

|

| [37] |

王磊, 王青芸. 韧性治理: 后疫情时代重大公共卫生事件的常态化治理路径[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2020(6): 75-82, 111-112. |

| [38] |

MEYER J P, IRVING P G, ALLEN N J. Examination of the combined effects of work values and early work experiences on organizational commitment[J]. Journal of organizational behavior, 1998, 19(1): 29-52. DOI:10.1002/(SICI)1099-1379(199801)19:1<29::AID-JOB818>3.0.CO;2-U |

| [39] |

JASPERS S, STEEN T. The sustainability of outcomes in temporary co-production[J]. International journal of public sector management, 2019, 33(1): 62-77. DOI:10.1108/IJPSM-05-2019-0124 |

| [40] |

王杰, 徐选国. 我国社会工作的合法性困境及其路径重构[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2018(2): 41-49. |

| [41] |

徐家良, 许源. 合法性理论下政府购买社会组织服务的绩效评估研究[J]. 经济社会体制比较, 2015(6): 187-195. |

| [42] |

张和清, 廖其能, 等. 从群众中来 到群众中去——“双百”社会工作概论[M]. 北京: 中国社会出版社, 2021: 304-338.

|

| [43] |

王学军. 价值共创: 公共服务合作生产的新趋势[J]. 上海行政学院学报, 2020(1): 23-32. DOI:10.3969/j.issn.1009-3176.2020.01.003 |

| [44] |

MOORE M H. Creating public value: strategic management in government[M]. Boston: Harvard University Press, 1995: 27-56.

|

| [45] |

王学军, 张弘. 公共价值的研究路径与前沿问题[J]. 公共管理学报, 2013(2): 126-136, 144. |

| [46] |

BOZEMAN B. Public-value failure: when efficient markets may not do[J]. Public administration review, 2002, 62(2): 145-161. DOI:10.1111/0033-3352.00165 |

2022, Vol. 22

2022, Vol. 22