2. 怀化市民政局,湖南 怀化,418099

基金课题

- 湖南省民政厅、怀化市民政局委托“乡镇 (街道)社会工作服务站项目专家联系点建设项目” (20201211)。

作者简介

- 雷杰 (1983— ),男,汉族,副教授,博士;主要研究方向:社会工作专业化,困境儿童,社会救助.

通讯作者

- 易雪娇 (1997— ),女,汉族,博士研究生;主要研究方向:社会工作专业化。E-mail: yixj3@mail2.sysu.edu.cn..

文章历史

- 收稿日期:2022-03-16

2. 怀化市民政局,湖南 怀化,418099

2. Huaihua Municipal Bureau of Civil Affairs, Huaihua, Hunan, 418099, China

2006年中共中央十六届六中全会提出“建设宏大的社会工作人才队伍”的重大战略任务后,在党和政府的领导和支持下,社会工作专业化在我国取得了令人瞩目的成就。在机构建设方面,全国民办社会工作服务机构的数量从2012年的1 247家增长至2019年的13 064家,增长超过10倍。在人才培养方面,社会工作专业人才总量于2019年已超过149万人,完成了中央组织部等19个部委和群团组织在《社会工作专业人才队伍建设中长期规划 (2011—2020年)》中所提出的145万任务目标。[1]截至2019年,全国取得助理社会工作师和社会工作师证书的人员总数为533 594人,约为2012年人员总数的6倍。在资金投入方面,2019年全国各地投入资金总量达68.4亿元,相比2012年增长近5倍。①尽管我国社会工作的专业化发展在总体上呈迅猛势头,但仍存在突出的区域发展不平衡情况。截至2019年,浙江、江苏、广东、四川、北京等省 (直辖市)共成立6 424家民办社会工作服务机构,接近全国总量的50%;广东、江苏、浙江、北京、山东等省 (直辖市)取得全国社会工作职业水平证书的人数累计超过29万人,占全国总数的55%;广东、上海、北京、江苏、天津等省 (直辖市)所投入资金合计超过47亿元,约占全国规模的69%。①

为进一步推动我国社会工作服务的区域平衡发展,民政部于2020年10月在湖南省长沙市召开现场推进会,重点推广湖南省、广东省等地将社会工作发展与基层民政建设相结合的经验,推动在全国范围内开展乡镇 (街道)社会工作站建设。2021年4月,民政部进一步提出建设目标:“力争‘十四五’末,实现乡镇 (街道)都有社会工作站,村 (社区)都有社会工作者提供服务。”[2]截至2021年底,全国共投入24.9亿元的建设资金,建成1.7万余个社会工作站,引领5000多家社会工作机构及超过4万名社会工作者驻站开展服务。[3]

与广东省采取乡镇 (街道)政府直接为社会工作站聘请社会工作者的方式不同,湖南省主要依靠政府购买服务来进行社会工作站建设。作为一个地区生产总值不足广东省一半的中部省份,其在2017年对社会工作的投入仅有9 501万元。但从2019年开始,湖南省通过政府购买服务的方式,每年安排3.1亿元资金,签订142家承接机构,培育357个社会工作机构,在1940个乡镇 (街道)铺开建设2069个社会工作站,共配备近4000名专业社会工作者,年均开展5万多场社区活动,服务群众600多万人次。[4]作为民政部推广的重要模式之一,湖南省社会工作站建设的经验对全国各地均具有重要的参考意义。因此,本文根据新管理主义理论视角,立足湖南省“禾计划”,选取A市社会工作站项目作为个案研究,旨在回答以下研究问题:在政府购买服务的背景下,社会工作站是如何进行建设的?政府购买服务的这种方式,对社会工作站的建设会产生怎样的影响?

二、文献回顾(一) 新管理主义的特征:市场化导向的社会服务

20世纪70年代,西方福利国家因福利支出与财政征税之间的矛盾,出现了合法性危机。[5]当以英国撒切尔夫人和美国里根为代表的“新右派”上台执政后,他们在意识形态上极力反对国家成为社会福利的主要提供者,由此掀起了社会服务市场化的改革浪潮。[6]自20世纪80年代,新管理主义成为福利国家改革的主导思想,主张效仿企业管理的方式,把政府的角色从直接服务转变为政策规管和服务资助,以外包的形式鼓励私人市场或社会组织承担具体的社会服务。[7]新管理主义认为,只有这种“掌舵”的做法才能使社会服务的经济、效率和效果最大化。换句话说,新管理主义追求的是如何能用最低的成本获得适当的服务,从而换取最大的产出来满足人们的需求。[8]

经济、效率和效果被视为新管理主义的重要信条。经济是指用最低成本获得适当的人力或物资;效率是指组织以一定的资源获得最大的产出;效果是指组织提供的方案或活动能满足人们的需求,达到预期的目标。[9]换言之,经济要求减少投入和成本,争取以最低的成本获得所需资源;效率关注投入与产出的关系,寻求最优的配置;效果强调社会服务的实际效益与预期目标之间的一致,追求工作效益的最大化。

为了追求以上原则,新管理主义的特征可概括为四点。一是实现服务的购买和供给之间的分离,使政府可以在不同的服务提供方及其服务方案里面进行挑选。二是引入竞争机制,通过招投标的方式,让商业机构或社会组织通过竞争来获得政府的合同。三是以产出和效果控制为依归,把评估服务的重点放在结果上面,希望赋予服务提供方在服务过程中更大的灵活性。四是强调以顾客为本的问责,寄望通过服务对象的主观满意和消费选择来做到服务的优胜劣汰。[10-12]

(二) 新管理主义对社会服务的影响:积极和消极影响并存

在新管理主义影响下,社会服务把重点放在资金使用效率、服务产出和效果上,并通过审计和评估来强化绩效管理,从而证明自身的竞争力和问责性。[13]这种做法在实践中产生两方面影响。

一方面,政府在社会服务领域引入竞争机制,使得从事社会服务相关的机构得以迅速发展。例如1977—1987年,美国的日托服务机构增长了80%,个人和家庭服务机构增长了22%,残疾人就业和工作培训机构增长了39%,居家照顾服务机构增长了45%。[14]英格兰和威尔士由私营部门提供的居家照顾服务的比例,从1992年的2%上升到2000年的56%。[15]

另一方面,新管理主义过分鼓吹经济、效率和效果等原则,反而会产生与之相反的后果。首先,新管理主义要求政府需以持续的评估、检查等方式来监督第三方的服务实施过程及其结果,这其实会变相增加行政成本。其次,新管理主义的效率原则主张“少花钱而多办事”,要求服务承接的机构在不断压低成本的同时完成更多的工作量。这样做的后果之一是从业人员因工作压力、职业倦怠等问题而不断流失,继而影响服务质量。[16-17]另外,当政府要求第三方的社会工作者通过大量的文书记录工作内容时,这些文书工作会严重挤压社会工作者的一线服务时间,影响他们专业服务的效率。[18]最后,新管理主义所注重的“管理”与社会服务所追求的“社会性”取向相冲突。政府购买社会服务若过分追求市场机制的运行逻辑 (如片面追求经济和效率),将消弭以“社会权利”“关怀”和“社会团结”为根本的社会服务,从而出现波兰尼所描述的“市场凌驾社会”的“脱嵌”现象[19]。

(三) 新管理主义与我国政府购买社会工作服务

自20世纪80年代末,我国为深化市场经济改革,推进政府职能的转变,以“小政府、大社会”为发展方向,对老年人、残疾人等民政对象开展“社会福利社会化”的尝试,提倡投资主体多元化、服务对象公众化、服务方式多样化和服务队伍专业化。[20]2003年,上海市政府以政府购买服务的方式,通过三家社团聘请社会工作者,承担禁毒、社区矫正、社区青少年等社会服务,揭开了我国政府购买社会工作服务的序幕。2007年10月,深圳市出台了《关于加强社会工作人才队伍建设推进社会工作发展的意见》及七个配套文件,从制度上确立“政府购买,民间运作”的新型社会工作服务模式。广州市也在2009年提出借鉴中国香港特区先进的社会服务经验,开展政府购买家庭综合服务项目试点,并于2012年实现全市每街 (镇)建立一间家庭综合服务中心,每年财政购买资金总额逾3.1亿元。[21]此后,政府购买社会工作服务在全国各地都有长足的发展。有学者通过对北京、广州、深圳、佛山、武汉、金华、上海和厦门等八个城市进行个案研究,指出政府购买的社会服务领域已经从传统的民政 (老年人、残疾人、留守儿童)拓展到政法 (禁毒)、卫健 (医务)甚至社区治理 (普通居民)。[22]由此可见,政府购买社会工作服务的政策和实践已成为我国社会治理创新的重要制度安排。

从实际经验看,我国政府购买社会工作服务初步呈现出新管理主义的主要特征。第一,要求服务的购买和供给之间分离。截至2014年底,全国31个省和直辖市先后出台了政府购买服务的意见,明确规定将政府直接向公众提供的部分公共服务交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。[23]第二,引入竞争机制。2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,要“推广政府购买服务,凡属事务性管理服务的社会组织在政府的购买扶持下,原则上都要引入竞争机制,通过合同、委托等方式向社会购买”。[24 ] 2020年财政部等出台的《政府购买服务管理办法》也明确指出:“政府主体应当根据购买内容及市场状况、相关供应商服务能力和信用状况等因素,通过公平竞争择优确定承接主体”。[25]第三,以产出和效果控制为依归。有研究对深圳市和上海市出台的社会工作者服务绩效评估文件进行比较,发现服务的产出和成效是两地评估考核的重要内容。例如,上海市的评估文件不但会对服务对象见面率、每周接触服务对象平均人次、每周平均服务时间、小组工作或社区工作开展个数等产出指标进行考核,还会重视服务质量等成效指标的实现。[26]第四,强调以顾客为本的问责。有研究对北京、上海、宁波、广州、深圳等地的社会服务评估实践进行分析,发现服务对象的满意度、对服务的认可程度以及服务对象的受益程度均是重要的考核内容,且评估的结果会影响机构是否能够继续承接下年度的服务。[27]

必须承认的是,政府购买服务的方式对推动我国社会工作服务的发展起着显著的作用。这点与西方福利国家以削减福利支出为目的而推行新管理主义的做法有着本质上的区别。[6]第一,该方式确立了国家在社会工作服务中的政策引领和资金主导的作用。如前所说,全国各地对社会工作的投入从2012年的12.5亿元持续增长到2019年的68.4亿元①,体现了政府对人民福利责任的担当。第二,政府购买社会工作服务极大地弥补了我国社会福利体系的空白。根据民政部和财政部的指导意见,政府购买社会工作服务需围绕城市流动人口的社会融入、农村留守人员的社会保护、老年人和残疾人的社会照顾、特殊行为偏差群体的社会关爱、受灾群众的生活重建等方面。[28]随着20世纪90年代以来单位福利的瓦解,再加上社会福利社会化政策的推行,上述领域大多存在着公共服务的缺位,使得服务对象更易遭受制度和市场的双重排斥。[20]因此,有学者从促进福利体系的完整性角度出发,将我国政府购买社会工作服务比喻为一场“福利的革命”。[22]第三,政府购买社会工作服务有效地激活了社会组织的活力。为鼓励更多的社会组织承接购买服务,广东省民政厅率先在2009年简化公益服务类社会组织的登记程序,允许那些具备设立条件的公益服务类社会组织可直接向登记管理机关申请法人登记;同时还规定政府相关职能部门不得超越自身的职责范围干预公益服务类社会组织的管理运作和正常活动。[29]2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》更指出:“重点培育和优先发展……公益慈善类、城乡社区服务类社会组织,成立时直接依法申请登记”。[24]在此背景下,全国民办社会工作服务机构的数量从2012年的1 247家增长至2019年的13 064家①,为社会组织参与政府购买服务提供重要的力量。

针对政府购买方式对社会工作服务的影响,已有研究似乎得出了与新管理主义相类似的结果。第一,反经济,违背其降低服务成本的原意。例如,有政府购买方在购买过程中奉行“低价者得”,变相增加了社会工作者的工作量;[30-31]而从事购买服务的社会工作者对工作量的不堪重负则会通过职业倦怠的中介作用,不断放大其离职意愿,最终造成人力资本的流失和培养成本的浪费。[32]第二,反效率,背离其提高服务产出的目的。聘请第三方评估机构是政府监测购买服务的常见手段。但据社会工作者反映,评估次数过多、评估方案不统一甚至频繁变动,使得社会工作者不得不花费大量的时间准备文书材料来迎接评估,甚至要不断调整服务计划以满足第三方评估机构的要求,从而让服务的连贯性和专业性大打折扣。[33]第三,反效果,远离其专业使命的追求。前期经验表明,当政府购买社会工作服务过于追求经济和效率时,就可能导致社会工作机构及社会工作者视完成指标量为最重要的目标,从而背弃以服务对象“需求为本”的服务初衷。[34]

三、研究方法为进一步验证我国政府购买社会工作服务与新管理主义视角的一致性,本研究选取湖南省“禾计划”A市社会工作站项目作为个案研究。A市地处湖南省西部,面积达2.76万平方公里,在2021年的调研中,笔者了解到A市13个县 (市、区)的常住人口约458.76万;2020年地区生产总值居全省第6位。

首先,本研究采用文献分析法,对2020年A市及其县 (市、区)的14份社会工作站项目评估报告进行第二手资料分析 (编码为R1至R14),旨在了解A市社会工作站项目的发展现状。

其次,本研究采用半结构访谈的方法进行资料收集。2021年1月至3月,笔者对4名来自民政局的相关负责人、2名承接社会工作站项目的机构负责人、覆盖所有县 (市、区)的32名社会工作者代表以及16名乡镇 (街道)民政员进行访谈。本研究按照“地区—人员类型—具体访谈对象”的形式,将所有访谈对象进行匿名化处理:A表示民政局的相关负责人;B表示承接社会工作站项目的机构负责人;C表示社会工作者代表;D表示乡镇 (街道)民政员;数字代表访谈对象个体。下文首先对湖南省“禾计划”的历史发展进行梳理,再通过A市社会工作站项目重点呈现政府购买社会工作服务的特征和影响。如无专门说明,下文中的数据和资料均为笔者2021年在湖南省“禾计划”A市项目调研所得。

四、“禾计划”基本情况及A市项目特征(一) “禾计划”的发展历程

2017年4月至6月,湖南省民政厅联合省编办、财政厅、人社厅和专家教授组成了两支调研团,分赴省内五市及其下属县 (市、区)、乡镇和社区,深入了解基层民政工作的重点难点。此次调研主要发现三方面的问题。第一,基层民政的业务人员普遍存在学历水平偏低、业务能力不强的现象。第二,基层民政的工作力量较为薄弱,与其所担当的工作任务严重不匹配。第三,基层民政在开展政府购买社会工作服务的过程中,缺乏经费保障,相关权责和规章制度亦不健全。[35]因此,根据党中央、国务院加强基层工作的精神和民政部充实基层民政力量的工作要求,结合政府机构改革大背景下机构和人员编制只减不增的实际情况,湖南省民政厅决定以推进民政领域社会工作为突破口,通过政府购买服务的方式建设社会工作站,以解决基层民政经办能力不足的问题。[36]2018 年5月,湖南省社会工作站项目 (亦称“禾计划”)全面启动建设;发展至今,“禾计划”可以划分为三个发展阶段。

1. 顶层设计 (2017年6月至2018年9月)

2017年6月至9月,省民政厅成立社会工作站建设领导小组,并围绕拟定的建设方案向各方征求意见,开启了“禾计划”的筹备与规划阶段。2018年5月,湖南省推出一个各级民政部门提供支持、承接机构提供服务的政府购买服务模式。该模式要求各级民政部门牵头负责,相关部门参与配合,分别承担资金补助、培训与督导、绩效评估、人员招考与服务开展等工作,在社会救助、农村留守儿童关爱保护、城乡社区建设和其他民政领域等方面共同发力。同时,各社会工作站接受社会救助工作经费或专项资金、财政预算、福彩公益金资助,按照协议要求足额配备社会工作者,定期接受省、市 (州)、县 (市、区)三级的监督与评估,见表1。[37-38]

| 表 1 “禾计划”的整体规划 |

2. 全面覆盖 (2018年9月至2019年12月)

为了有效推进全省社会工作站建设以及尽快实现全覆盖的建设目标,从2018年9月开始,湖南省民政厅开展社会工作站项目实施进度的监测工作,规定各地民政局要在每月初进行汇总与上报。同月,还进一步细化社会工作站服务的具体内容,包括基层民政社会工作服务 (社会救助、留守儿童关爱保护、城乡社区建设、养老服务)、其他民政社会工作服务 (残疾人服务、婚姻家庭咨询、防灾减灾、留守妇女与社区发展)、社会工作专业人才队伍建设 (本土人才培养、机构培育、行业平台搭建、资源链接、模式总结)。[38]通过加大政府购买服务力度、培育和引入社会工作机构以及开展每月进度监测等手段,“禾计划”于2019年12月顺利完成了全省1940个乡镇 (街道)的全覆盖任务。

3. 特色品牌打造 (2020年1月至今)

近两年,“禾计划”主要通过研发和使用项目管理系统、推行专家联系点制度、制定专业发展路线图等手段,深入总结社会工作站项目经验和打造地方特色。首先,湖南省民政厅基于“互联网+社会工作”,指导开发了全省社会工作站项目管理系统,并于2020年6月在所有社会工作站铺开使用。通过该系统,各级民政部门、第三方评估机构可共同对辖区内社会工作站项目进行日常监测和评估。随后,湖南省民政厅在所有市 (州)中遴选出项目运作规范、具专业服务基础、项目成效较为显著的16个县 (市、区),配对来自国内知名高校的17位专家学者,共同总结提炼当地社会工作站项目的成效和经验模式,打造具本土特色的“民政+社会工作”服务品牌。

与此同时,湖南省民政厅根据各地民政事业和社会工作的发展差异,提出社会工作站建设路线图:“1.0版本主要任务是补充人手不足,厘清情况数据,打造基层民政经办平台;2.0版本是整合民政资源,发展专业服务,打造基层民政服务平台;3.0版本是提升‘三社’力量,放眼社会建设,打造基层公共服务平台。”[39]

(二) A市社会工作站项目的新管理主义特征

通过近年来的建设,A市社会工作站项目已经表现出一定的新管理主义特征,即购买与供给的分离、通过竞争选择承接机构、以评估促进产出和成效。

第一,全面推行政府购买服务。A市按湖南省民政厅的要求,从县 (市、区)的社会救助工作经费或专项资金中,统筹安排不超过其总量2%的资金,用于购买社会工作站服务。自2018年起,A市每年投入的购买服务资金逐年上升,分别为519.37万元、1 658.02万元、1 704.38万元和1 776.85万元。此外,市级民政部门在督导、培训、评估和专家联系点等配套措施方面累计投入300多万元。在这些经费保障下,2019年A市13个县 (市、区)合共委托9家社会组织和1家商业机构,承接辖区内所有的13个社会工作总站和210个乡镇 (街道)社会工作服务站。2020年11月,A市将市级基层社会工作站服务指导中心委托给第10家社会组织运行,负责调度指导、监测推动A市社会工作站项目的提质增效。至此,A市通过政府购买服务的方式,已完成“市服务指导中心—县 (市、区)总站—乡镇 (街道)社会工作服务站”三级服务网络的建设。

第二,依托公开招投标的竞争方式来选择承接机构。A市所有县 (市、区)均采取公开招投标,对至少三家竞标机构进行评分。部分县 (市、区)更将社会工作站建设的指导原则与标书内容相关联。例如,为进一步“充实基层民政工作人员队伍”,乡镇 (街道)社会工作服务站一般须配备1—2名社会工作者,而县 (市、区)社会工作总站最多则不超过5人。为达到“增强基层民政服务能力”的目的,服务协议一般要求每名社会工作者用于民政工作的时间每月应不少于9个工作日②,且每年平均下来须开展1.7个个案、1.6个小组、2.9个社区活动以及63.4户探访③。

第三,基于省、市、县 (市、区)的三级监督评估机制。2019—2021年,A市每年都向省民政厅提交所有县 (市、区)社会工作站项目的自评材料,并有10个县 (市、区)被抽中接受实地评估。省级评估针对县 (市、区)民政部门,重点考核阵地保障、资金配套和监管、专业支持和服务监测等工作;针对项目承接机构,重点考核财务、人员、服务等方面的管理和专业支持等方面;针对乡镇 (街道)社会工作服务站,重点考核日常民政工作和专业服务等开展情况。历年来,A市接受省级评估的结果均为合格或以上。

除接受省级评估外,A市于2020年底通过第三方评估的方式,首次对全市13个县 (市、区)的社会工作站项目进行年度末期评估。市级评估在每个县 (市、区)选取社会工作总站及其下面1个社会工作服务站参与评估。13个县 (市、区)市级评估的结果均达合格或以上,其中获得良好的有6个。另自2019年以来,11个县 (市、区)已通过内部检查或第三方评估的方式,对辖区的社会工作站实施中期和末期评估,结果均为合格或以上。

五、政府购买服务对A市社会工作站建设的影响(一) 积极影响

1. 政府部门居于主导地位

购买服务的方式确立了A市各级政府部门在社会工作站建设中的主导地位。A市民政主要负责指导和支持县(市、区)社会工作站项目的开展,尤其注重发挥全程监测和项目评估的闭环作用;县(市、区)民政每季度需召开一次议事例会,专门研究和解决当地社会工作站项目在运行中所遇到的问题和困难;乡镇 (街道)政府还需为社会工作服务站提供必要的办公场所和设施设备,为具体工作的开展提供平台和条件。

2. 填补社会服务空白

A市社会工作站的运行填补了当地社会服务的空白。在社会工作站建设之前,A市仅有7家社会工作机构,所提供的服务主要集中在留守青少年和老年人等领域;在全面开展社会工作站建设后,A市逐渐在社会救助、养老、儿童关爱及社区治理等四大领域开展了21项社会工作服务。部分县 (市、区)的社会工作站还在服务过程中充分结合了当地的实际需求和资源特点,开展了许多具有特色的服务活动。如HJ市社会工作站在社区治理领域依托志愿服务团队,建立了三家慈善爱心超市,并组织当地群众开展扶贫帮困、法律援助、安全教育、环境清扫、治安巡逻、文体娱乐等志愿活动,助力乡村振兴。ZJ县社会工作站则在儿童关爱领域发展特色项目,分别在四个乡镇建立了儿童图书馆,还组建了17个“儿童安全意识培养小组”以提高留守儿童的自我保护意识。

3. 促进社会组织发展和社会工作者队伍建设

政府购买社会工作站服务促进了当地社会组织的孵化和培育,并初步建立一支职业化的社会工作者队伍。A市现有社会工作机构22家,其中15家是在2018年社会工作站项目启动后才成立;当中甚至有3家已被评定为社会组织3A或以上等级。截至2020年底,A市13个县 (市、区)中有10个社会工作站项目由本地机构承接。此外,A市民政局十分重视通过培训和督导等方式提升社会工作者的专业能力。如在2020年和2021年分别对全市社会工作站所有一线社会工作者进行了实务技巧培训,人均32课时;并对55名本地社会工作机构负责人和社会工作总站管理人员 (人均12课时)、40名骨干社会工作者 (人均21课时)、27名民政干部 (人均12课时)提供了专项培训。A市民政局还通过政府购买服务的方式为所有县 (市、区)配备了10名实务督导;2020—2021年,这些督导对各社会工作站开展线上、线下督导达3 785站次,累计5 375小时。

4. 获得较高的满意度评价

A市社会工作站项目获得了购买方较高的满意度评价。据市级评估报告显示,7个县 (市、区)获得了购买方满分的评价,其余6个获得了80%的满意度。购买方普遍认为,社会工作站直接经办了大量的民政事务,大大提升了基层民政业务的工作效率和经办质量。例如,2020年ZJ县社会工作站共接待与社会救助相关的来访群众9 000余人次,协助乡镇民政办录入、发放基本生活救助2 603户 (5007人)、临时救助3 046户、特困供养保障5 424人次、残疾人两项补贴50 436人次等。

(二) 预期外的后果

尽管A市社会工作站项目在建设与服务上取得了显著的成绩,但其在追求经济、效率和效果等过程中却产生了预期外的后果。

1. 政府购买服务有产生额外经济成本的可能性

A市社会工作站项目的第一个预期外后果与成本相关,最典型的情况是社会工作站人员的不稳定性导致了人力成本的增加。据笔者统计,2019—2021年,A市社会工作站每年社会工作者的离职率分别为15.8%、15.6%和14.9%;当中有5个县 (市、区)在2021年的离职率甚至超过20%。人员的不稳定性意味着承接机构和A市民政需要花费更多的时间和经济成本去招聘和培训新人。以HJ区为例,由于社会工作站每年的离职率均超过40%,承接机构每年用于新入职社会工作者的人力成本至少占项目经费的10%。

研究发现,项目制的不稳定性及其与体制内工资待遇的差距,都是影响社会工作者离职的重要原因。按规定,县 (市、区)民政和承接机构需签订三年一周期的服务协议,且周期内一年一签。这种项目制的运行方式使得受访社会工作者普遍认为目前的工作并不稳定,部分社会工作者甚至明确表示将此工作当作考取公务员或事业编的一个踏板。

我们只是合同工,不属于编制人员,所以工作存在不稳定性。大家也觉得这份工作可能说没就没了,会有一种不安的感觉。签合同的时候机构就说了,这是一个项目,三年一周期;面对我们提出的“如果项目没了怎么办”的疑问,机构的回复是“三年以后再说”。如果这份工作具有持续性和稳定性,我会一直干下去。但因为这份工作是有周期的,所以我会边干边考虑其他工作。如果有更好的工作机会,我会跳槽。(HC-C-17)

另外,项目制的稳定性还取决于政府购买服务经费的落实程度。尽管A市社会工作站项目经费全都纳入县 (市、区)的财政中,但自社会工作站建设以来,A市至少9个县 (市、区)先后出现购买经费到位不及时、拖欠社会工作者工资的情况。例如,HJ区社会工作站全部人员就因被拖欠多月的工资而全部离职,导致该区的社会工作站运作一度处于停滞状态。

政府购买服务的资金到位情况与县里的财政情况有关;大部分县 (市、区)财政已经是保运转的状态,资金的拨付存在延迟支付甚至无钱可付的情况。在这种情况下,社会工作者工资的发放肯定受影响。(HH-A-2)

除了项目制运行的不稳定外,社会工作者工资待遇与体制内工作人员的差距是另一个影响离职率的主要原因。如前所述,“禾计划”是以“增强基层民政服务力量”为出发点,而当前A市社会工作站的建设水平多处于以民政行政事务性工作为主、主要协助基层民政提升经办能力的1.0版本,甚至在服务协议里规定了一定天数的民政工作时间,因此,社会工作者一般要同时肩负乡镇 (街道)所布置的民政工作以及自身身份所要求的专业工作。但是,社会工作者的工资待遇与乡镇 (街道)的民政工作人员相比有明显的差距。以HJ市J乡镇为例,社会工作者一年到手的工资和补贴为3万多元,而民政员 (事业编)大概有8万元。这样的差距令“双肩挑”的社会工作者更倾向于考取体制内的岗位。

民政员有编制,他们一个月的工资,我们要干两个月都不止,而且他们还有年终奖。民政员做的工作,我们也在做,而且我们还要做专业服务,但是工资薪酬完全没法和他们比。(ZJ-C-9)

2. 政府购买服务存在降低专业社会工作效率的可能性

A市社会工作站项目的第二个预期外后果与效率相关,即社会工作者的工作重点并不在专业服务上面,导致专业社会工作效率降低。据笔者统计,A市乡镇 (街道)社会工作站每名社会工作者平均一年完成1.7个个案、1.1个小组、2.8个社区活动以及64.7户探访④,基本完成了服务协议的指标。但是,这些专业服务的工作量其实是相对较少的。与之相比,广州市家庭综合服务中心在2013—2014年刚发展的时候,平均每名社会工作者一年完成7.2个个案、6.6个小组、13.6个社区活动以及139.5人次探访。[21]专业服务量的不足表明了社会工作者把大部分的工时都用在民政行政事务性工作上面,甚至还包括乡镇 (街道)政府的中心工作,见表2。

| 表 2 社会工作站社会工作者承担的行政事务性工作 |

受访社会工作者普遍反映,他们目前大部分的时间和精力都花在这些行政事务性工作上。例如,当乡镇 (街道)民政员因年纪较大、不熟悉电脑操作时,社会工作者就要从事信息系统的录入管理工作。

我们镇残疾人有2 163人,目前享受残疾人困难生活补贴的有481人,重残护理补贴912人,每个月都要提交一次报表到县民政局,给他们发放补贴。然后,我每个工作日都要收集处理发放、异动情况,包括新申请、新增、死亡、取消、转特困等各种情况,很多很繁琐。(HJ-C-26)

民政工作真的太杂了,又琐碎又耗费时间,每天都在做,但是根本忙不过来。每个月都要将各种报表上报到县里,然后完成网上系统录入、数据更新、入户探访。民政相关的工作群就将近有10个,每天都会有事情,不间断像扔炸弹一样扔过来,一做就是一整天……我这边负责的临时救助比较多,所有的资料都要上传到系统上,有时候一整天都在做这个工作。中心工作我也参加,2020年6月就开始接手异地搬迁扶贫工作,有时候还要完成领导安排的其他工作,比如2020年的人口普查就是我做的。(YL-C-18)

在行政事务性工作占主导的实际情况下,有的社会工作者甚至只能在做这些工作的同时“顺便去完成”专业服务的指标。

专业服务的个案和小组工作我还没有开展,社区活动做得也比较少,去年只做了两个,主要是探访工作,但也是在做民政工作的同时完成的。(JZ-C-25)

我做的个案都是帮助别人申请低保、临时救助之类,没有真正意义上的社会工作个案。因为我们真的时间有限,大部分时间和精力就用在民政工作上,个案的指标是顺便完成的。(ZJ-C-11)

研究进一步发现,社会工作者主要从事行政事务性工作而非专业服务的现象,可以从三个方面进行解释。

第一,政策导向。如前文所述,“禾计划”目的是为了“增强基层民政服务力量”;目前1.0版本对社会工作站的定位亦是以“打造基层民政经办平台”为主。因此,受访社会工作者普遍认为自己就是“民政社会工作者”;“民政工作”才是自己的本职工作。

我们的头衔就是民政社会工作者,所以一进来,民政员就慢慢把手里的事情交给我们接手。我也觉得这是属于我们负责的工作内容,因为我们本身就是民政社会工作者。(ZJ-C-10)

毕竟我们是民政社会工作者,这个项目就是民政购买的,所以我觉得这些工作是我们应该做的,完全不做民政工作也说不过去。(HJ-C-11)

第二,资源依附。无论是行政事务性工作还是专业服务的开展,社会工作站都需依赖乡镇 (街道)政府的各种支持。因此,社会工作者为了获得基层政府的接纳和信任,一般都不会拒绝下派的中心工作。

我去年刚到乡镇时什么都没有,连电脑也没有。乡镇安排我做什么就做什么,反正不管什么事我都去做,互相信任的关系也就是从这时开始建立起来的。这样跟政府部门的同事关系也会慢慢融洽,之后再开展一些专业社会工作就容易多了。(TD-C-24)

第三,待遇激励。如前所述,与体制内工资待遇的差距,是社会工作站人员不稳定的原因之一。为提高其工资收入,受访社会工作者普遍愿意,甚至主动通过承担中心工作来获得乡镇 (街道)政府每月发放的额外补贴。

如果只拿社会工作者岗位的工资,一年就三万块钱,干什么都不够。但做中心工作,乡镇会发补贴或者年终奖……如果我连自己都养不活,那做社会工作者也就没有必要了,所以还是会听从乡镇安排做中心工作。(CX-C-32)

之前我没有做中心工作,扶贫办的工作是我自己跟乡镇书记申请而争取来的。不参与就没有补贴。工资太低了,没有办法,我们也要为生存着想。(MY-C-15)

3. 社会工作者服务方面未达到专业效果

A市社会工作站项目的第三个预期外的后果是社会工作者在服务方面未达专业效果。2020年度市级评估报告明确指出,各县 (市、区)都存在社会工作者开展的专业服务并未满足服务对象的需求、专业水平较低、基本停留在政策宣传、物资资源链接、娱乐活动组织等方面的类似问题。

许多社会工作站开展了一定数量的小组、社区活动和个案服务,但专家发现这些服务活动大多未能准确回应到服务对象的需求。小组活动对象选择单一,活动次数难以达到标准。开展社区活动的形式简单,例如在社区摆点赠送小礼品、回收旧物或者表演节目。个案服务方面,多个县的社会工作者对个案存在普遍性的认知偏差,他们中许多人认为上门入户探访过的对象就是个案服务对象,而个案服务内容就是与服务对象聊天、提供物质援助等比较流于表面化的服务。(R1)

个案处理以链接政策资源为主,难以满足不同服务对象的不同需求;小组活动只能从简单的兴趣小组和娱乐小组做起,活动策划欠缺逻辑性。不同活动有方案设计,但方案设计粗糙,可执行程度不高。(R8)

受访的社会工作者也认为自己专业服务开展的数量较少,而且成效不明显。

我目前主要的工作成效是完成了领导交代的民政和其他行政事务性工作。专业方面还没有取得成效,一是我几乎还没开展专业服务;二是我的专业能力有限。(CX-C-32)

个案和小组工作基本没开展,主要是开展社区活动。比如,会带着幼儿园的小朋友开展一些活动;服务成效就只是教会他们完成了手工艺品,例如折纸、玩具制作等。(TD-C-29)

研究发现,社会工作站专业服务的成效并不理想,有三个主要原因。

第一,社会工作者本身专业能力不足。截至2021年底,A市所有316名社会工作站社会工作者中仅有3名拥有相关专业教育背景,只有24.1%的人员考取了社会工作者职业资格证书;绝大部分社会工作者甚至在进入社会工作站工作之前都没有相关的工作经验。

第二,县 (市、区)社会工作总站的实际角色有所偏差。按照“禾计划”的总体设计,社会工作总站作为“总指挥”,本应承担起支持、督导和管理下面社会工作服务站的职责。但据市级评估显示,大部分县 (市、区)社会工作总站存在专业能力不足、职责不清、对社会工作服务站的协调、整合与支持功能缺失等问题。实际上,研究发现几乎所有的社会工作总站主要承担的是民政行政事务性工作。例如,像ZJ县社会工作总站的5名社会工作者均被抽调到县民政局协助开展社会救助工作的情况十分常见。因此,社会工作总站对社会工作服务站的指导大多停留在上传下达的层次。

我们 (总站)将专业指标分派给各个乡镇,由社会工作者自己根据实际情况制订年度服务计划,什么时候做、做什么、怎样做都由他们自己设计。我们主要检查指标量有没有完成,以及汇总所有的材料。(HJ-C-4)

机构和总站没有给我反馈;个案的话就是指标下来了我们就去做,然后再上交材料。但是总站也没有反馈做的东西对不对、做得好不好;材料交了就没有后续,所以自己心里也没底,想改都不知道怎样改。(CX-C-19)

第三,监督评估体系重点的错位。经归纳,省、市两级的评估指标可以分为项目管理类 (如硬件、人员、财务、行政管理)、产出类 (如工作量、服务人次)、技术类 (如服务设计、实务技巧)、成效类 (如问题改变程度)、服务满意类 (如购买方或服务对象的满意度)、其他 (如社会影响力、领导重视程度)等。在这些类别中,成效类指标的分值占比最低,分别只占1.7%和6.0%;而项目管理类的分值占比最高,甚至超过其他五类的总和,见表3。

| 表 3 各类评估指标的分值占比 (%) |

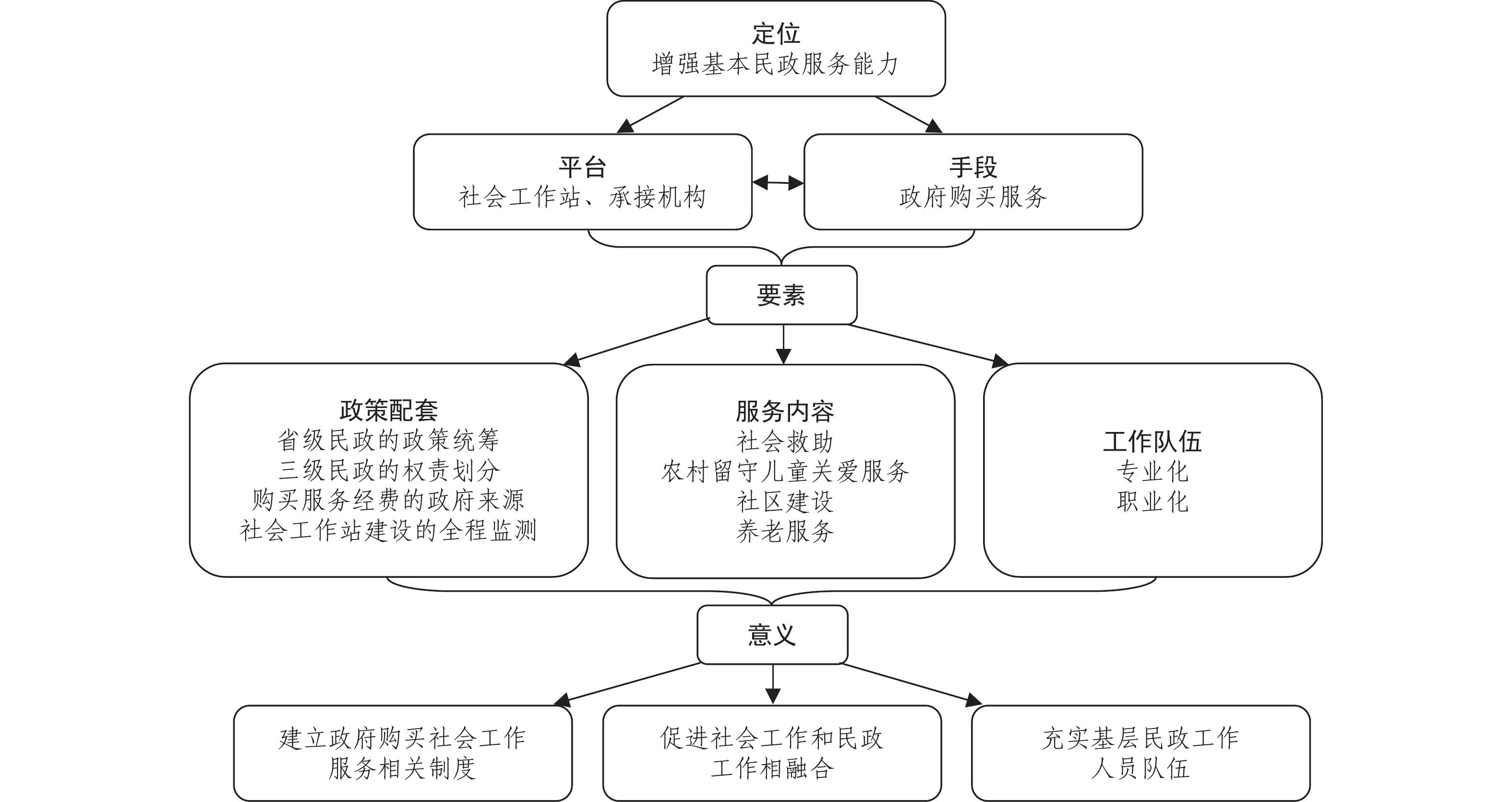

以2006年中共中央十六届六中全会为标志,我国社会工作专业化经十余年的发展,已进入全国区域均衡发展的攻坚阶段。社会工作站项目作为专业化高质量发展的重要手段,其在湖南省先行先试的运行模式对后发地区有着重要的启示。本文认为,“禾计划”以增强基层民政服务能力为定位,从政策配套、服务内容、工作队伍等要素入手,建立起了一个依托政府购买服务的社会工作站建设体系 (见图1),其先进经验包括三个方面。

|

图 1 “禾计划”社会工作站建设体系 |

一是顶层设计优先。在社会工作站建设开展之前,省级民政充分发挥业务龙头引领作用,以政策统筹为抓手,为政府购买社会工作服务提供制度保障。这体现在厘清省、市 (州)、县 (市、区)等民政部门在购买服务中的职责分工,明确购买服务经费的财政来源,落实三级民政在社会工作服务评估中的主体责任等。此外,还可采取信息化管理系统、专家联系点等具体方式,促进各级民政之间的互通互联以及对社会工作站建设的全程监测。

二是聚焦民政主责主业。“禾计划”将社会工作与社会救助、农村留守儿童关爱服务、社区建设、养老服务等民政领域相结合,通过社会工作站服务分担基层民政工作压力,促进社会工作和民政工作相融合。

三是推动社会工作者的专业化。湖南省1940个乡镇 (街道)的社会工作站建设为当地新增了一支近4000名人员的社会工作者专职队伍,再加上通过鼓励专业背景和持证人员投身社会工作站工作,“禾计划”从数量和质量上极大地充实了基层民政工作人员队伍。综上所述,湖南省作为一个中部省份,成功地搭建了一个具政策基础、制度齐全、资金保障、服务精准、人员到位、监督全面的基层社会工作站体系,相关经验具复制性和推广性。

据此,本研究提出可用“行政化导向的新管理主义”来对湖南省“禾计划”和A市政府购买社会工作服务进行理论总结,以此区分现有文献所描绘的“市场化导向的新管理主义”,见表4、表5。

| 表 4 市场化导向与行政化导向的新管理主义比较 |

| 表 5 行政化导向的A市政府购买社会工作站项目 |

“禾计划”的政府购买服务模式与新管理主义视角有着相似的特征。两者都将社会服务的出资方和承接方相分离,力求引入市场竞争的方式刺激服务供给,并注重对购买服务的结果 (尤其服务对象满意度)进行评估。[10-12]相对应地,A市通过统筹政府购买服务资金、依托招投标建立市、县 (市、区)、乡镇 (街道)三级服务网络和配套支持、执行省、市、县 (市、区)三级评估机制等做法,都充分体现了这些特征。在这些特征的影响下,A市出现了大量本土社会工作机构,并成为承接社会工作站项目的主要力量。这点也是与新管理主义所预期的“刺激供给”是相一致的。[14-15]

但是,如果简单地把“我国政府购买社会工作服务”与“新管理主义”画上等号,那将出现生搬硬套西方理论的情况。西方新管理主义缘于福利国家出现收支不平衡的状况,因此想通过改变政府角色,从服务供给转换到规管和资助,以期减少福利支出,最终消减资本主义的合法性危机[5]。当理解了这些背景和目的后,就能发现新管理主义背后所蕴含的市场化导向,即信奉的是经济 (最低成本的实现)、效率 (投入与产出的最优化)、效果 (工作效益最大化的追求)等原则。[8-9]这也是为什么社会学分析多从“脱嵌”的角度来批判新管理主义,认为市场化手段并不能与社会目的相容,反而会产生反经济、反效率、反效果等负面影响。[16-18]

与新管理主义相比,我国政府购买社会工作服务却是国家积极履行福利责任的体现[20,22]。在深化市场经济改革、政府机构和人员编制只减不增的背景下,政府购买服务不但成为践行政府服务职能、增强基层民政服务能力的可行手段,还能通过发展民政领域社会工作、激发社会力量活力等效应,达到社会治理创新的目的。[37-38]因此,A市社会工作站项目并不以削减国家福利开支为目的;反之政府购买服务的资金逐年显著增加。通过政府购买服务手段,A市各级政府部门在社会工作站建设中的主导地位得以体现;然后再以社会工作站服务为抓手,增补与社会救助、儿童关爱、社区治理、养老等相关专业服务,有效填补过往基层社会服务的空白。

从“国家积极履行福利责任”的原则出发,就能发现政府购买社会工作站服务其实蕴含的是行政化导向逻辑。也就是说,即使A市案例出现与新管理主义类似的反经济 (人员不稳定导致人力成本的增加)、反效率 (工作重点并不在专业服务上)、反效果 (服务未达专业期待)等情况,并不宜用“市场化手段与社会目的冲突”予以解释,而应探讨“市场化手段与行政化目的”之间的关系。例如,若把社会工作站视为与其他基层服务 (如卫生健康、基础教育等)同等重要的社会治理手段,需要社会工作者“双肩挑”专业服务和行政事务性工作的话,则要从制度层面作出更规整、统一的政策创新,明确社会工作站建设在乡镇 (街道)和村 (居)的有效推进,从而为政府加大购买服务经费提供坚实的依据,最终缩小社会工作站社会工作者与体制内人员的工资待遇差距。若要促进民政工作和社会工作相融合,就要明晰社会工作站是属于基层“民政经办”、“民政服务”或“公共服务”的哪一种平台;而在各种定位下,需清楚划分承接机构的自主性管理边界以及社会工作者在专业服务和行政事务之间的界线。如果希望社会工作者能有效执行政府购买服务、达到增强基层民政服务能力的话,那么民政和承接机构就得从培养民政细分领域的社会工作者 (如社会救助或未成年人保护)、加强县 (市、区)社会工作总站的督导和支持功能、采用以成效为主的项目评估体系等方面进行改进。

本研究基于湖南省“禾计划”和A市社会工作站项目的首个周期情况,窥探2018—2020年社会工作站建设的特征和影响。2021年,湖南省民政厅发布了《湖南省基层社会工作服务站项目三年行动方案 (2021—2023)》,对新的建设周期提出了提质增效的要求。因此,未来研究应对“禾计划”进行跟踪调查,尤其关注其在政府购买社会工作服务中的行政化或市场化的走向。此外,由于本研究仅基于A市社会工作站项目,其“行政化导向的新管理主义”结论的外推性需要进一步验证。随着社会工作站建设在全国不断推广,未来研究应对各地的运行模式进行深入调研,以呈现更多不同的政府购买社会工作服务类型,为提升基层社会治理和社会服务水平提供宝贵的本土经验。

(衷心感谢胡天娇、龙谊、周金玲、买雨婷、杨清、孟泽华、张瀚予、苏振浩、刘杨钰等人对本文做出的贡献。)

注释

①②③④数据来源于笔者2021年在湖南省A市调研所获取的内部资料:《民政部关于社会工作和志愿服务政策规划落实情况的通报(2012—2019) 》。

⑤6个县 (市、区)的服务协议对此有规定。

⑥11个县 (市、区)的服务协议对此有规定。

⑦11个县 (市、区)社会工作站的专业服务指标的实际完成情况。

| [1] |

民政部. 社会工作专业人才队伍建设中长期规划(2011—2020年)[EB/OL]. [2021-05-10]. http://www.mca.gov.cn/article/gk/ghjh/201204/20120415302325.shtml.

|

| [2] |

民政部办公厅. 关于加快乡镇(街道)社工站建设的通知[EB/OL]. [2021-05-10]. http://xxgk.mca.gov.cn:8011/gdnps/pc/content.jsp?id=15159&mtype=1.

|

| [3] |

许娓, 闫薇. 社工站建设取得重大进展[N/OL]. [2021-12-31]. https://mp.weixin.qq.com/s/0pplCAl1cze0ZqDfbfJHSA.

|

| [4] |

湖南省民政厅. 实施“禾计划”激发新动能, 推动湖南“五化民政”建设高质量发展 [EB/OL]. (2020-10-19). http://news.swchina.org/voice/2020/ 1019/37339.shtml.

|

| [5] |

O’CONNOR, J. The fiscal crisis of the state[M]. New York: St. Martin’s Press, 1973.

|

| [6] |

乔世东. 新管理主义对社会工作的影响[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2004(2): 30-34. |

| [7] |

吴琼恩. 新管理主义的反思与批判——从政府组织与管理的创新谈起[J]. 北京行政学院学报, 2013(2): 36-40. DOI:10.3969/j.issn.1008-7621.2013.02.011 |

| [8] |

HOLROYD J, FIELD R. Performance coaching skills for social work[M]. London: Sage Publications, 2012.

|

| [9] |

HOOD C. A public management for all seasons?[J]. Public administration, 1991, 69(1): 3-19. DOI:10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x |

| [10] |

NEWMAN J, CLARKE J. Going about our business? The managerialisation of public services[M]//CLARKE C, COCHRANE A, MCLAUGHLIN E. Managing social policy. London: Sage Publications, 1994: 13-31.

|

| [11] |

POLLITT C. Managerialism and the public services: cuts or cultural change in the 1990s?[M]. Oxford: Blackwell Business, 1993.

|

| [12] |

岳经纶, 温卓毅. 新公共管理与社会服务: 香港的案例[J]. 公共行政评论, 2012(3): 144-166,182. DOI:10.3969/j.issn.1674-2486.2012.03.007 |

| [13] |

BLYTH E. The professionalization of social work in England[J]. China journal of social work, 2009, 2(2): 131-141. DOI:10.1080/17525090902992354 |

| [14] |

莱斯特•M. 萨拉蒙. 公共服务中的伙伴——现代福利国家中政府与非营利组织的关系[M]. 田凯, 译. 北京: 商务印书馆, 2008: 249.

|

| [15] |

SCOURFIELD P. “What matters is what works”? How discourses of modernization have both silenced and limited debate on domiciliary care for older people[J]. Critical social policy, 2006, 26(1): 5-30. DOI:10.1177/0261018306059764 |

| [16] |

SAWYER A M, GREEN D, MORAN A, et al. Should the nurse change the light globe? Human service professionals managing risk on the frontline[J]. Journal of sociology, 2009, 45(4): 361-381. DOI:10.1177/1440783309346478 |

| [17] |

CHEN B, KRAUSKOPF J. Accountability or discretion? Challenges for multi-service nonprofit agencies in performance-based contracting in New York City: a preliminary report[R]. New York: Center for Nonprofit Strategy and Management, Baruch College, 2009: 1-16.

|

| [18] |

ABRAMOVITZ M, ZELNICK Z. Privatization in the human services: implications for direct practice[J]. Clinical social work journal, 2015, 43(3): 283-293. DOI:10.1007/s10615-015-0546-1 |

| [19] |

卡尔·波兰尼. 大转型: 我们时代的政治与经济起源[M]. 冯刚, 刘阳, 译. 杭州: 浙江人民出版社, 2007.

|

| [20] |

LEI J, WALKER A. The big society in China: a failed experiment[J]. Social policy and society, 2013, 12(1): 17-30. DOI:10.1017/S147474641200036X |

| [21] |

雷杰, 罗观翠, 段鹏飞, 等. 广州市政府购买家庭综合服务分析研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2015: 3, 157.

|

| [22] |

LEI J, CHAN C K. China’s social welfare revolution: contracting out social services[M]. Oxon: Routledge, 2018.

|

| [23] |

王家合, 赵琰霖. 我国政府购买服务政策: 演进、特征与优化[J]. 学习论坛, 2018(4): 55-60. |

| [24] |

中共中央. 关于全面深化改革若干重大问题的决定[EB/OL]. (2013-11-15)[2021-08-07]. http://www.gov.cn/jrzg/2013-11/15/content_2528179.htm.

|

| [25] |

财政部. 政府购买服务管理办法. [EB/OL]. (2020-01-22)[2021-08-07]. http://tfs.mof.gov.cn/caizhengbuling/202001/t20200122_3463449.htm.

|

| [26] |

姚进忠, 崔坤杰. 绩效抑或专业: 我国社会工作评估的困境与对策[J]. 中州学刊, 2015(1): 73-78. DOI:10.3969/j.issn.1003-0751.2015.01.013 |

| [27] |

郁菁. 政府购买社会组织社会服务项目绩效评估模式研究[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2016(5): 126-132. |

| [28] |

民政部, 财政部. 关于政府购买社会工作服务的指导意见[EB/OL]. (2012-11-28). http://www.gov.cn/zwgk/2012-11/28/content_2276803.htm.

|

| [29] |

广东省民政厅. 关于进一步促进公益服务类社会组织发展的若干规定[EB/OL]. [2021-08-07]. http://smzt.gd.gov.cn/gkmlpt/content/2/2156/post_2156434.html.

|

| [30] |

张兴杰, 肖小霞, 张开云. 政府购买社会工作服务: 实践检视与未来政策选项[J]. 浙江学刊, 2013(5): 198-203. DOI:10.3969/j.issn.1003-420X.2013.05.029 |

| [31] |

岳经纶, 王燊成. 社会服务管理中的管理主义与专业主义张力: 基于政府购买社会服务的分析[J]. 行政论坛, 2018(1): 34-42. DOI:10.3969/j.issn.1005-460X.2018.01.007 |

| [32] |

LUO M S, LEI, J. Using the JD-R model to predict the organizational outcomes of social workers in Guangzhou, China[J]. Journal of the society for social work and research, 2021, 12(2): 349-369. DOI:10.1086/714311 |

| [33] |

CHAN C K, LEI J. Contracting social services in China: the case of the integrated family services centres in Guangzhou[J]. International social work, 2017, 60(6): 1343-1357. DOI:10.1177/0020872817725135 |

| [34] |

黄晓星, 熊慧玲. 过渡治理情境下的中国社会服务困境——基于Z市社会工作服务的研究[J]. 社会, 2018(4): 133-159. |

| [35] |

湖南省民政厅课题组. 摸底数据, 提升基层民政队伍能力——湖南省基层民政情况统计分析[N]. 中国社会报, 2017-11-27(04).

|

| [36] |

周金玲. 乡镇(街道)社工站建设湖南模式探析[J]. 中国社会工作, 2021(7): 43-45. DOI:10.3969/j.issn.1674-3857.2021.07.026 |

| [37] |

湖南省民政厅. 湖南省乡镇(街道)社会工作服务站项目实施方案(试行)[EB/OL]. (2018-10-24). http://mzt.hunan.gov.cn/mzt/xxgk/zcfg/wj/201810/t20181024_5148046.html.

|

| [38] |

湖南省民政厅. 关于印发《湖南省乡镇(街道)社工站项目服务内容参考(暂行)》的通知[EB/OL]. (2018-10-24). http://mzt.hunan.gov.cn/mzt/xxgk/ zcfg/wj/201810/t20181024_5148048.html.

|

| [39] |

徐蕴, 姜波, 王瑞鸿, 等. 社工站建设之地方实践(三)湖南“禾计划”: 如何实现从1.0到3.0版本的进阶[J]. 中国社会工作, 2021(4): 14-16. |

2022, Vol. 22

2022, Vol. 22