1973年,Dore Ronald批判性地指出了教育发展中出现的一种社会疾病——“文凭疾病”。它主要是指过于依赖教育证书来作为能力和训练的证据,并且将其作为进入特定职业、岗位和劳动力市场的主要依据。雇主、家长、同辈群体、教师以及学生自己共同赋予了教育证书的社会价值并且相信一个好的文凭是一个人能力最基础和最具代表性的证据。从某种程度上而言,“文凭疾病”不仅是一种宏观的教育发展现象,也是一种影响微观教育实践和个体发展的社会文化生态。

Ronald所言的“文凭疾病”在中国尤其流行。高考竞争作为这一现象的一种衍生品,如今已经成为被中国社会大众所认可的最重要且具有决定性的人生事件。高考所带来的影响具有双面性:一方面通过高考的制度设计能够用于维护教育平等和低社会阶层的教育机会获得;[1]另一方面,高考也给学生群体造成了巨大的学业压力。作为中国青少年最显著的压力来源,66.7%的中学生表示自己的压力来源主要来自学业压力。[2]如果进行跨国比较,可以发现中国高中生的学业压力问题相较于其他国家而言更加突出。中国高中生平均每日在校时间为8.6小时,而美国和澳大利亚高中生的平均每日在校时间仅为6小时。有超过一半 (56.7%)的中国高中生完成每日家庭作业的时间在2小时以上,而在韩国、美国和日本,具有相同作业时间的学生数量仅分别占总人数的20.5%、15.4%和 24.7%。[2]在高强度的学习时间下,学业压力已经在当代中国高中生中成为具有群体普遍性和重要性的群体心理问题。

近年来,诸多研究关注到高中生在学业压力下所遭受的各类健康问题。[3-5]根据Sun等人的研究,自杀已经成为中国人口死亡的第五大原因,并成为15—34岁青少年群体死亡的首要原因;16.7%的男生和24.3%的女生产生过自杀想法,5.6%的男生和 7.7% 的女生有自杀的行动计划;抑郁也成为一种高度普遍的健康问题,有24.3% 的高中学生经历过抑郁症状,且这一比例在高中学习阶段伴随着高考的临近而持续升高。[2]不仅如此,学业压力还与高中生的睡眠缺乏、身体活动缺乏、人际关系疏离以及高危行动的产生等具有诸多内在联系。[6-8]学界普遍认为,青少年时期是个人发展的关键阶段,青少年时期所经历的精神疾病、压力以及心理创伤也将具有更长的修复期。精神健康方面的一系列不良后果,比如抑郁、焦虑、恐惧以及由心理性原因导致躯体化症状等,这些问题通常被称为“内化问题”。它是发生在“个体内部”,是由于“过度控制的、过度抑制的或害羞—焦虑”等问题而引发的情绪问题。Thomas H. Achenbach 最早将精神健康问题进一步区分为内化和外化问题,前者主要是指与自身发生冲突的精神症状,而后者则主要是指与环境相冲突的精神症状。[9]内化问题可以具有临床症状,也可能具有“亚临床”的特点。内化问题的隐蔽性及其产生原因的多因素特点,无疑给相应的临床干预带来了诸多理论认知和实务工作上的难点。

学业压力与内化问题之间关联复杂,对于两者关系的研究有利于更加深入地揭示学业压力对青少年的复杂影响,以往研究多从生态系统理论的视角来考察两者关系。比如,有学者以上海高中学生为研究对象,从中层系统的角度指出学业压力导致了同辈群体关系的恶化。[3]不良的同辈关系与较少的有益行为和更多的危险行为(比如企图自杀)之间具有高度相关性。Cui等人的研究指出,积极的同辈关系与自杀倾向之间呈负相关,即同辈关系越差,青少年就面临越高的自杀风险。[10]Greenberger等人的研究则认为,同辈之间的温情能够缓和家庭关系和学业成绩对抑郁症状的负面影响。[11]由此可见,学业压力和同辈关系之间构成了一种负相关的相互影响关系,无论是心理韧性还是孤独感都能够在其中起到调节和中介作用。除了同辈关系之外,学业压力也可能与低收入家庭的家庭关系相关。相较于美国,在校成绩与家庭关系之间的相关性在中国高中生群体中表现得更强。[11] 对中国学生来说,较差的在校成绩更有可能导致较差的家庭关系,因为中国家长更多地关注孩子的成绩并且更有可能对孩子不理想的成绩进行责怪和惩罚。对学生的高度教育期待在一定程度上受到中国独生子女政策的影响。Sun等人的研究表明,对重要他人的期待与抑郁和自杀倾向之间具有显著的相关性。[2]除了中层系统之外,学业压力也通过微观系统影响青少年的内化问题。学业压力导致了较少的睡眠和身体活动,进一步带来了更多的焦虑和抑郁。[8]有研究关注到控制点是应对学业压力的关键。外控型的学生在面对学业压力时更加脆弱,而内控型的学生在应对学业压力上具有更好的表现。[12]一个可能原因是,受到内部控制的学生更有可能发展出应对压力的处置技能,并且具有更好的压力管理能力。Shimazaki等人基于对内蒙古自治区高中生的研究,认为学生中最严重的学生问题(46.8%)是较差的压力管理。[13]

如何降低中国高中生因学业压力而导致的内化问题?现有研究在识别学业压力与内化问题之间的潜在调节变量方面综合性不足。本研究使用“系统评价”的方法来分析学业压力与内在化问题之间的潜在调节因素,并依据其重要性进行综合识别和排序,同时借用“生物心理社会模式”来对调节效应的发生机理进一步阐述。为了全面了解社会工作对青少年内在化问题的干预靶向,对既有研究展开科学化的综合评价不仅十分必要而且非常重要。本研究旨在集中推进三个方面的研究目标:一是探索高中生学业压力与内在化问题之间的潜在调节变量;二是对潜在调节变量逐一进行重要性评估,并且对其原因展开阐释;三是为后续的社会工作干预服务提供方向。

二、“系统评价”的方法流程近年来,“系统评价”越来越在临床干预领域成为一种被广泛应用的文献分析方法。临床干预者通常使用这一方法来及时跟进相关研究,并且为临床干预实践提供依据。可以说,“系统评价”已经成为国际学术界在社会工作研究和临床干预研究上广泛应用的一种证据为本的文献研究方法。“系统评价”方法是一种集成的分析方法,它通过系统化的数据收集和数值分析来整体呈现以往研究结论的客观性和证据性,尤其适用于揭示各种影响效应值的中介因素。其既可以是不使用meta分析的定性形式,也可以是使用meta分析的定量形式。①根据Cook等人的定义,“系统评价”是一种用于控制偏差、围绕特定话题提供批判性评价和综合论断的科学策略应用。[14]

“系统评价”作为一种新兴的分析方法,它是对明确问题的评价,用于对相关研究进行识别、选择和批判性地评估,并收集和分析文献中包含的研究数据。它与传统的文献综述不同,文献综述没有严格的分析流程和标准,难以明确分析干预措施的总效应量。而“系统评价”则旨在为临床干预提供准确的证据和研究信息。根据PRISMA(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)对于“系统评价”的方法指引,[15-16]本研究所使用的“系统评价”方法主要包括五个方面的内容和特点。

(一) 数据来源与文献检索方法

本研究主要关注中国高中生,集中关注高中生学业压抑与内化问题之间的关系,旨在检视学业压力与内化问题之间的潜在调节变量。本研究所使用的数据主要来自全球范围内主要的中文和英文研究数据库中的相关文献。其中,英文数据库主要包括PubMed, PsychInfo, Embase以及 Proquest四个,中文数据库主要包括中国知网(CNKI)、万方和维普三个。

针对四个英文数据库的英文文献搜索,搜索公式主要如下:“academic stress” or “stress”(with title and abstract) and “high school” (with title and abstract) and “internalizing problem” or “depression” or “anxiety” or “somatic problem” or “health” (with all fields)。针对三个中文数据库的中文文献搜索,搜索公式对应如下:“学业压力” 或 “压力” (在标题或摘要中搜索) 并且“高中” (在标题或摘要中搜索) 并且“内化问题”或“抑郁”或“焦虑”或“躯体症状”或“健康”(全文搜索)。由于1999年是中国高考改革的重要截点年份,因此本研究论文检索的时间限定在 1999年至 2021年间的同行评议论文。每位作者的论文都以参考文献列表的可视化形式列出。

(二) 文献浏览与可用性筛选

首先,基于研究目的,本研究对文献的可用性建立了评估标准,以此作为可用性筛选的根据。文献可用性标准为:研究了高中生的学业压力与内化问题的关联、定量研究、对学业压力与内化问题的潜在调节变量进行探索与讨论、研究对象主要为中国高中生。

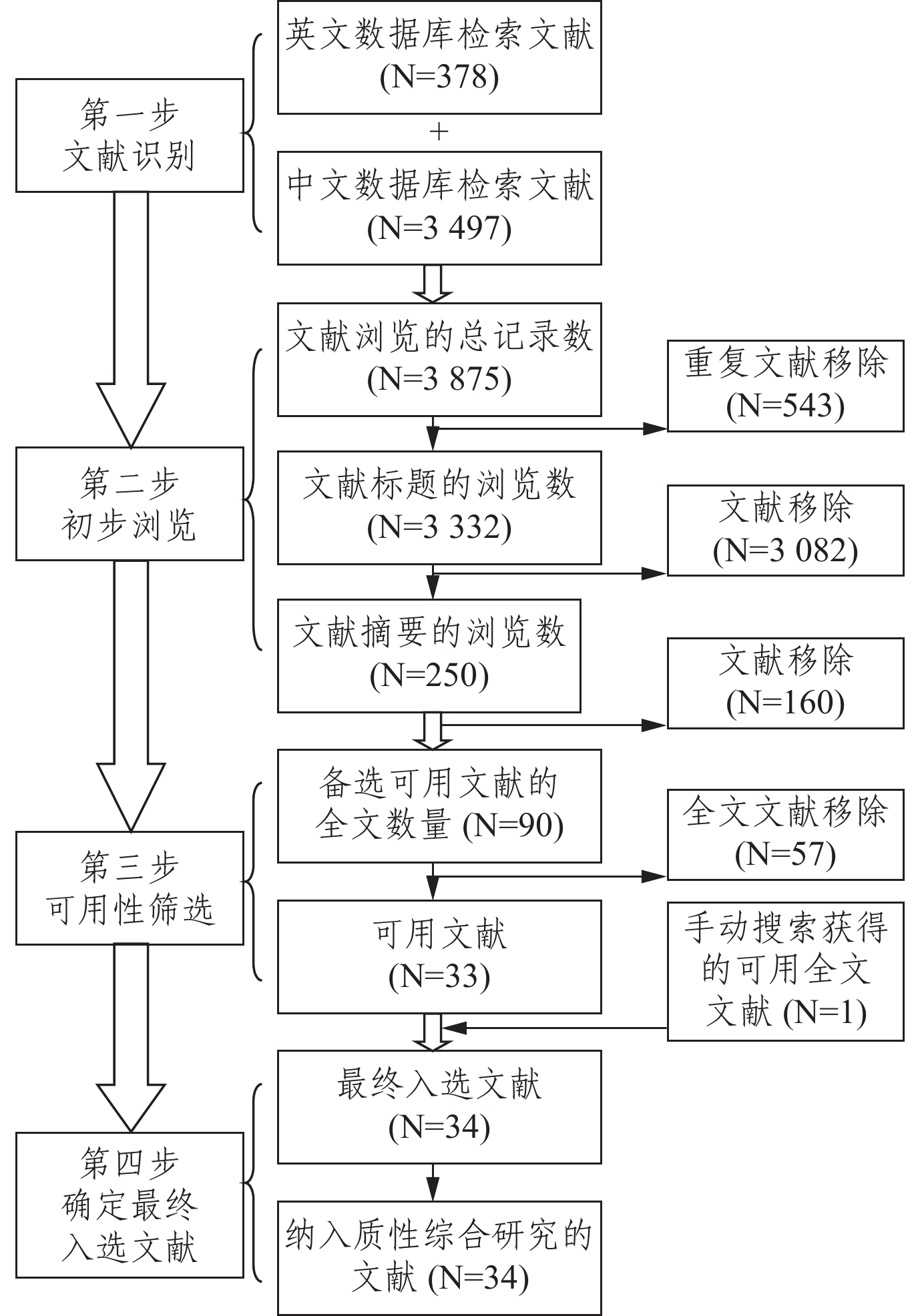

其次,根据“系统评价”方法的基本流程,本研究的文献检索和初步处理主要包括四个步骤:一是对所有文献记录进行识别和标记;二是对文献进行初步浏览,并选入备选的可用文献;三是对备选文献进行可用性筛选;四是确定最终入选文献的列表。本研究在中英文数据库中共计检索出3875条相关文献,其中,英文数据库中共计378条相关文献记录,中文数据库中共计3497条相关文献记录。将所有检索的相关文献导入DistillerSR软件进行浏览,在可用性评估之前,使用DistillerSR软件来移除内容相似率达到65%以上的文献,一共移除了543条记录,并进行了三个阶段的文献可用性评估。在文献的可用性评估上,本研究根据筛选标准确定文献是否入选。第一阶段,本研究的两位作者分别独立浏览标题来选入备选的可用文献,如果意见不一致,该文献将得到进一步讨论。第二个阶段,两位作者分别浏览文献摘要,并进行与第一阶段相似的文献筛选工作。通过标题和摘要的浏览,本研究选入了250条文献作为可用文献的备选。在以上两个阶段,两位作者在筛选上的一致率达到93.6%。第三阶段,由两位作者共同浏览入选的论文全文,并共同商讨决定论文是否达到可用性标准。通过对90篇文献进行全文浏览发现,有57篇文献由于未达到可用性标准(未含有调节变量、并非量化研究、样本未包含中国高中生、并未调查学业压力或内化问题)被排除。最终,筛选出34篇可用文献(其中1篇为手动搜索获得),20.59%(7篇)来自英文数据库,76.47%(26篇)来自中文数据库。系统评价文献筛选的基本流程见图1。

|

图 1 “系统评价”文献筛选的基本流程 |

(三) 数据信息提取与偏差风险评估

在文献可用性筛选完成的基础之上,使用了EXCEL来管理和提取关键数据信息。本研究的两位作者在信息提取上进行了分工,一位作者完成数据的提取和记录,另一位作者对数据信息进行核对。对每篇文献逐一提取了9项数据信息:(1) 作者与发表年份;(2) 统计方法(比值比、回归、相关、差异检验);(3) 地点;(4) 研究对象的年龄;(5) 研究对象的性别;(6) 样本规模;(7) 潜在调节变量;(8) 潜在调节变量的位序;(9) 主要研究结论。

通过Cochrane开发的第二版偏差风险评估工具(the Cochrane risk-of-bias,RoB2)对研究存在的偏差风险进行评价,从而批判性地评估已有研究的质量。本研究具体围绕对每一项研究存在的偏差风险进行评估。评估维度主要包括四个方面②:一是随机抽样过程产生的偏差;二是由于结论数据缺失带来的偏差;三是结果测量中的偏差;四是研究结论报告上的选择偏差。对研究质量的判定主要依靠RoB2完成,研究质量评价为“低”意味着RoB2中至少两项内容的评价为“高”或“存在一定疑问”。最终入选的可用文献情况见表1③。

| 表 1 最终入选的可用文献 |

(四) 潜在调节变量的位序排列

为了重点研究高中生学业压力与内化问题之间的潜在调节变量,本研究提出了一个位序系统来评估调节变量的作用。从每一项研究中抽取了所有潜在的调节变量,并基于分位序及其出现的频率来确定一个总位序,从而能够使我们更加清晰地看到每一个潜在调节变量的重要性。首先,我们基于每一项研究所使用统计方法得出的相关系数来分配一个分位序。④相关系数最高的调节变量被分配为位序1,第二高的调节变量被分配为位序2,以此类推。第二,为了对既有研究中潜在调节变量的排序给出一个概括性的结果,我们在相关研究中对其进行了更加综合性的分析,比如,将“同辈关系”“同辈支持”“学生—学生关系”整合为“个人关系”。第三,每一个潜在调节变量的总序取决于获得较高分位序的研究数量,比如“孤独”在三个研究中分位序为“1”,在一个研究中分位序为“4”,而“睡眠时间”在两个研究中分位序为“1”,在两个研究中分位序为“2”。由于“孤独”在更多研究中的分位序“1”,因此“孤独”将比“睡眠时间”的总位序更高。

(五) 敏感度分析

敏感度分析是理解和评估“系统评价”结论可靠性的关键部分。一般的敏感度分析方法为根据一定的标准⑤,纳入或移除文献,并考察其是否会对综述的结果产生统计意义上的显著影响。本研究基于以下标准移除了部分文献:移除样本量小于200的文献;移除将初中生与高中生同时纳入样本的文献。通过敏感度分析,本研究并未发现上述文献的移除对潜在调节变量的总位序有显著影响。

三、相关研究文献的总体特点分析从研究对象来看,34篇研究文献共计涵盖了80184位研究对象,平均每篇研究为1117 (标准差为989)。研究对象均为中学生,平均年龄跨度从15.23岁 (标准差为1.29)至18.14岁 (标准差为0.55)。仅有7个研究在研究对象上包含了初中生。在性别结构上,50.24% 为男生, 49.76%为女生。有两项研究重点考察女生的月经状况,因此研究对象均为女生。[17-18]

从研究地区来看,有11项研究的研究对象来自于中国北方省份,占总人数的39.83% (31 939人);有23项研究的研究对象来自于中国南方省份,占总人数的37.79% (30 299人);另有1项研究的研究对象来自于全国,占总研究对象总数的22.38%(17 946人)。有14项研究的调查地点位于年均高考人数超过50万的省份,涉及23.189%的研究对象(18 589人);有12项研究的研究地区是年均高考人数为20万—50万的省市自治区,涉及21.04%的研究对象(16 872人);有5项研究的研究地区是年均高考人数低于20万的省市自治区,涉及31.48%的研究对象(25 244人);另有两项研究的研究对象来自多个省市自治区,涉及24.29%的研究对象(19 479人)。

从研究设计和方法上来看,34篇文章都使用了问卷调查或量表测量的定量研究方法。由于每篇文章对于不同种类的内在化问题以及不同的调节变量侧重点均不一致,因此所使用的测量工具在涵盖的文章中具有显著的差异性。其中,在数据分析上使用了回归分析(多元回归、线性回归、logistic回归)、比值比分析、相关性分析、差异检验(卡方检验、t检验)等不同的统计分析方法,有21项研究使用了两种及以上的数据分析方法。经统计,34项研究中有64.71%的研究(22项)使用了回归分析法,23.53%的研究(8项)使用了比值比分析法,38.24%的研究(13项)使用了相关性分析法,47.06%的研究 (16项)使用了差异分析法。

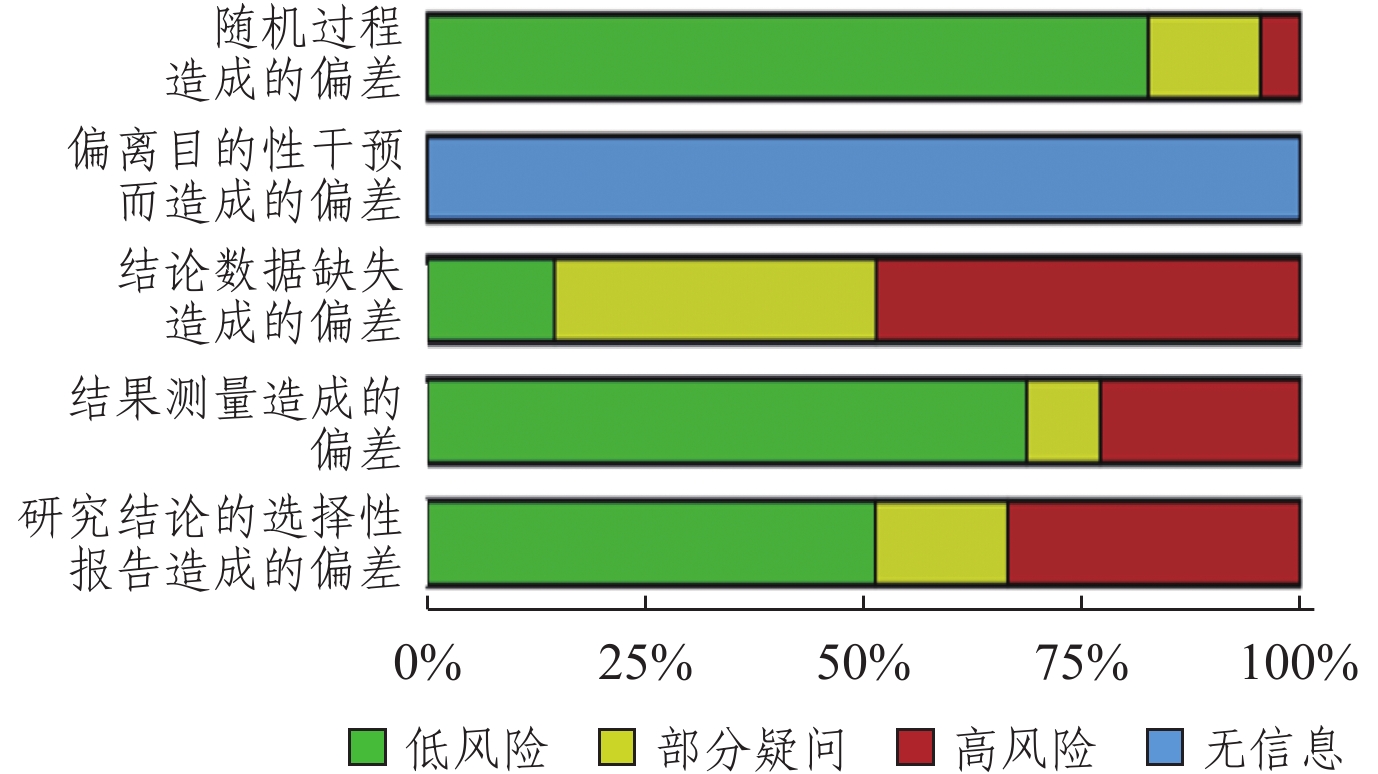

从研究的偏差风险来看,34项研究中有14.71%的研究质量较高(低度偏差风险),32.35%的研究存在一定疑问,52.94%的研究质量较低(高度偏差风险)。具体从五个分维度来看:在随机过程造成的偏差方面,50.00% 的研究(17项)存在低风险,17.65%的研究(6项)存在高风险,32.35%的研究(11项)存在一定疑问;在目的性干预的偏离造成的偏差方面,由于没有一项研究涉及干预,因此不符合评估要求;在结论数据缺失造成的偏差方面,32.35%的研究(11项)存在低风险, 44.12%的研究(15项)存在高风险, 23.53%的研究(8项)存在一定疑问;从结果测量造成的偏差方面,38.235%的研究(13项)具有低风险, 38.235%的研究(13项)具有高风险,23.53%的研究(8项)存在一定疑问;从研究结论的选择性报告造成的偏差方面,38.24%的研究(13项)存在低风险, 35.29%的研究(12项)存在高风险,26.47%的研究(9项)存在一定疑问。具体情况如表2、图2所示。

| 表 2 不同维度偏差风险的分布 |

|

图 2 偏差风险的文献评估 |

学业压力和内化问题之间并不是两个独立事件,而是一种先后性和内在关联性的相关事件。所谓“调节变量”是指在两个事件或现象之间产生调节效应的变量。需要说明的是,“调节变量”与“中介变量”不同,⑥学业压力并不总是恒定地影响学生内化问题的产生。调节变量关系到学业压力影响内在化问题的强弱和方向(正/负),也就是说调节变量产生了学业压力与内化问题之间的调节效应和交互效应。那么,学业压力与内化问题之间的潜在调节变量究竟为何?以下是本研究通过“系统评价”得出的分析结果。

(一) 学业压力与内化问题:对两者关系中调节变量的研究识别

从现有研究来看,大部分的研究并未直接考察高中生学业压力与内化问题之间的调节变量。相关研究倾向于将对学业压力状况或内化问题的调查作为首要的研究内容,而将潜在的调节变量处理为次要的研究内容,见表3。从这一意义上来说,以往研究的缺陷是未能够对调节效应的影响作出综合性的评价。在34项研究中有仅7项研究从统计学的角度考察了学业压力与内在化问题之间的调节变量。本研究并不是进一步对潜在调节变量的调节效应进行统计意义上的评估,而是提供一个更具有整合性的定性评估。[19-25]

| 表 3 学业压力与内在化问题之间的重要调节变量位序⑦ |

表3列出了已有研究中所识别的学业压力与内化问题之间的潜在调节变量,本研究对其进行了位序排列。“人际关系”作为位序最高的调节变量,在研究中涉及许多不同的概念。Zhang等人在分析中国高中生的学业压力和抑郁之间的关系时,发现了友情支持这一调节效应的统计显著性,[22]这一结论同时被其他研究所支持。[20,23,26]彭子文等人和姜晓梅等人的研究认为,朋友的数量以及对友情的敏感性是潜在的调节变量。[27-28]也有一些研究测量在校园中的歧视和霸凌,认为学生之间的这种关系都是学业压力和不同类型的内化问题(比如抑郁、躯体症状和口腔溃疡等)之间潜在的调节变量。[29-33]另外,恋爱关系构成高中生人际关系中非常重要的一部分,李茜茜等人的研究发现与伴侣分手可能成为压力与焦虑之间的调节变量。[33]除此之外,在群体中对形象和社会地位过多的关注以及对群体的归属感也被认为是潜在的调节变量。[34-35]

“性别差异”作为位序第二的调节变量,一方面,许多研究认为它能够调节高中生学业压力和多种内化问题之间的关系,比如抑郁、精神健康问题的发生率、低水平的睡眠质量以及自杀的态度等,女高中生更有可能遭遇以上的内化问题。[7,20,28,30,36-38]另一方面,有研究认为在学业压力和抑郁、自杀倾向、身体健康之间并不存在性别的显著调节效应。[27,39]有研究发现性别差异在学术压力或内化问题与其他调节变量中间有调节效应,比如人际关系所发挥的调节效应仅仅在男高中生中显著。[22]有研究指出女高中生被认为有更高水平的同辈支持和更少的人际关系压力。[30]有研究认为,相较男高中生而言,女高中生被发现具有更低的自我效能感和更高水平的焦虑敏感,这将导致更多的抑郁症状出现。[33,36]

“年级”也被识别为一个关键调节变量。大部分考察“年级”调节效应的文章都证实了高年级同学具有更高的学业压力和抑郁水平。[37,39-41]“年级”在学业压力和躯体症状(比如口腔溃疡)之间扮演着重要的调节变量角色。[32]相比起初中生,高中生具有更高的学业压力水平和精神问题发生率,更严重的抑郁、焦虑、不适应以及对自杀的支持情况。[39,42]然而,有研究指出初中学生和高中学生之间并不存在显著的统计差异。[7,27,33]李茜茜等人的研究认为“年级”在学业压力和焦虑之间的调节效应并不具有显著性。[33]

“家庭关系”被识别为一个潜在调节变量。与个人关系相似,不同的研究从不同方面来讨论家庭关系。有7项研究指出单亲家庭这一因素可能在学业压力与内化问题之间起到潜在的调节作用。单亲家庭的学生对学业压力更加具有脆弱性,并且更可能产生抑郁、自杀念头以及其他的内化问题。[6,27,39,41-44]两项研究认为更好的父母教育方式与更少的压力和内化问题之间具有相关性。[39,43]高中生家庭生活中,父母对孩子更高的期待、孩子离家出走的经历、家庭中较少的私人空间以及家庭娱乐活动的缺乏被认为与更高水平的学业压力和学生的内化问题相关。[39,43-44]另外,独生子女家庭也可能导致学生更高的学业压力和内化问题。[27,41]值得注意的是,三项研究指出家庭支持对于学业压力与抑郁之间的关系并不具有显著的调节效应。[22-23,26]

“学校环境”也被识别为一个潜在调节变量。根据Liu 等人和许有云等人的研究,一个好的校园环境与更少的学业压力和抑郁发生率相关。[20,30]“好的校园环境”主要包括好的师生关系、教师对学生观点的尊重、不“唯分数论”、学生之间的相互帮助、较少的家庭作业以及好的学习环境。蒋智勇等人和王世嫘等人的研究也认为好的学校环境与更少的学业压力和更低的精神疾病患病率密切相关,而教学状况则是学校环境当中最重要的要素。[44-45]另外,学校声望与学校环境高度相关,它也被认为是学业压力与痛经的显著调节变量。根据冯婉玲等人的研究,在具有较高声誉学校学习的高中女生更有可能有更大的学业压力和严重痛经。[18]

“心理韧性” 在学业压力与内化问题之间的调节作用也被一些研究所识别。有研究表明具有更高心理韧性水平的学生所感受到的学业压力和焦虑水平更低。[24,43]王季馨等人的研究发现低心理韧性水平的高中生更有可能出现身体健康问题。[46]

除此之外,还有一些其他的潜在调节变量被多项研究所识别。李茜茜等人和杨柳认为,焦虑敏感与学业压力和焦虑分别呈正相关关系,与睡眠质量呈负相关关系。[33-34]更高水平的自尊与较少的学业压力和较高的心理健康水平相关。[21]过度的自尊和自卑都会导致更高的学业压力和焦虑。[42]孤独和药物使用被认为能够用来预测学业压力和自我伤害或自杀行为的增加。[6-7,37,47]药物使用与更高程度的抑郁和其他精神健康问题相关。[41,44]睡眠时间也在学业压力与焦虑之间起到调节作用,较短的睡眠时间将带来更高的学业压力和焦虑水平。[8,34]在一项关于高中女生月经状况的研究中,较短的睡眠时间被认为与高度的学业压力、月经紊乱以及经前期综合征相关。[17]家庭社会经济地位在学业压力与抑郁之间的关系上也发现了调节效应。家庭社会经济地位更高家庭的学生具有更低的抑郁发生率。[19,36]参与更多的体育活动能够预测更低的学业压力和抑郁、焦虑以及自杀行为。[8,41,47]更高水平的自我效能感与更低水平的学业压力、抑郁和焦虑相关联。[25,36]学生的内向性格也能够预测睡眠质量[45]以及引发身体健康问题的风险因素[27]。家长或教师对孩子的惩罚也被识别为潜在的调节变量,更频繁的惩罚将会带来更大的学业压力[43]和更高水平的抑郁、焦虑。[31,33]另外,还有两项研究认为高中生群体中的网络成瘾也会导致更高水平的学业压力以及自杀行为和其他精神问题的高发。[44,47]

(二)“生物心理社会模式”视角下对调节变量的效应阐释

本研究采用“系统评价”的方法,对当代中国大学生学业压力与内化问题之间的潜在调节变量作出了综合性的描述和总结,同时对每一个潜在的调节变量逐一进行了重要程度的位序排列。通过“系统评价”可以发现,人际关系、性别、年级、家庭关系、学校环境以及抗逆力等是最主要的调节变量。

Engel在1977年提出的 “生物心理社会模式” 在精神健康领域被广泛应用,在今天仍然具有持续的影响力。[48]与传统的生物医学模式不同,他从系统理论的视角出发,从三个范畴及其相互关系来重新理解个体精神健康问题:生物范畴、心理范畴和社会范畴。其中,“生物范畴”主要是指引发精神健康问题的生物倾向或特质,强调精神健康问题的“自然”属性,比如身体健康、性别差异、药物影响等;“心理范畴”主要是指个人的心理特征,比如个性、认知功能、自尊等;“社会范畴”则主要涉及人际关系、社会环境以及其他对个人构成影响的社会因素。“生物心理社会模式”建立一个层级思维,关注到生物、心理以及社会要素之间的层级互动和转化。本研究采用了Engel所提出的“生物心理社会模式”来对最具有影响的前6个潜在调节变量进行阐释,从而为未来的研究和社会工作干预提供先导性的研究积累。所有被识别的调节变量都可以通过该模式得到进一步的阐述和理解。

1. “人际关系”是最重要的调节变量

根据潜在调节变量的排序,“人际关系”是中国高中生学业压力与内化问题之间最重要的调节变量。根据“生理心理社会模式”, 人际关系是影响健康状况的社会要素。已有多项研究提供了连续的证据来表明不同类型的人际关系在青少年精神健康中扮演着重要角色。比如同辈群体和社会支持能够有效降低学业压力带来的伤害,并且减少负面事件和抑郁的发生。[23,49-50]然而,如果一个人想要被一个具有高度同辈压力的社群所接纳,那么这将产生巨大的压力。[51]恋爱关系是高中生人际关系中的重要组成部分。对当前恋爱关系的满足有助于降低压力的影响,经历恋爱的分手则可能会给青少年带来创伤性的影响,并且更可能导致内化问题的产生。[52]另外,Verhallen还发现了同辈关系相比起家庭亲子关系而言会对青少年产生更大的影响[53],其可能是由于中国高中生寄宿在学校而与同辈交往的时间比与父母相处的时间更多[54]。人际关系的调节效应也能够被“素质—应激模式”所解释,患上某种疾病的倾向不仅依赖于生物心理的易感性,也来自于对外部环境的应激反应。[55]人际关系可能作为一种支持或一种附加的压力而起作用,决定了内化问题的发生门槛。当人际关系对个人产生积极影响的时候,发生门槛就会变高,内化问题就不容易出现。相反,当人际关系对一个高中生的影响是负面的,那么额外的关系压力就会增加学业压力,进一步导致内化问题的高发。

2. “性别差异”是重要的调节变量

“性别差异”在大部分研究中也被识别为一个重要的调节变量。[32,56-60]根据“生物心理社会模式”,尽管性别属于生物范畴,但它能够从多方面调节学业压力和内化问题之间的关系。从生物角度来看,有研究发现雌性动物更容易受到激素的应激影响(CRF)[61],对压力更敏感,也更容易出现内化问题激素的因素影响基因表现,[62-63]青少年激素的改变能够改变感官体验的本质、自主神经活动和心情。[64-65]同时,学业压力可能扰乱女生的内分泌系统,导致内分泌紊乱、免疫功能紊乱以及月经失调,而男生则不会有这方面的影响。从心理角度来看,以上提到的生物性的结果都可能加重学生在心理方面的焦虑和压力水平。[18]从社会角度看,有研究显示女性在面对压力时更倾向于直接面对并通过寻找支持的方式来解决问题,而男生则更倾向于逃避压力环境。[66]这种社会性的性别差异使女生在压力所导致的内化问题上更加具有易感性。不仅如此,女生所遭遇的严重心理压力还来自于具有内在矛盾性的社会期待[27],一方面中国传统的社会规范对女性具有女子气质的社会期待,而另一方面现代社会中却要求女性独立且有能力。而男性则常常被社会期待为拥有更高的心理韧性,因此男性在面临压力时拥有相较女性更少的发泄机会,从而导致压力的累积与升级。[66]

3. “年级” 被识别为第三显著的调节变量

“年级”被识别为学业压力与内化问题之间第三显著的调节变量。年级属于“生物心理社会模式”中的社会范畴,其所具有的调节效应主要是指伴随着高考的临近,高年级的学生将面临更大的学业压力,产生更强的焦虑和抑郁。[30]当学生临近高考,大量的模拟考试及体育活动的减少会增加高中生的学业压力。同时,对学生取得高分的社会期待也会进一步加大他们的学业压力,并导致更多的内化问题。

4. “家庭关系”被识别为第四显著的调节变量

“家庭关系”是被识别的第四显著的调节变量。与人际关系相似,家庭关系在“生物心理社会模式”中属于社会范畴,它包含了诸多层面的内容。家庭结构在学业压力与内化问题的调节关系上是一个决定性的因素。单亲家庭的孩子更有可能遭遇家庭暴力,从而强化了学业压力的影响,导致内化问题的产生。[67-68]离婚也可能对青少年的精神健康产生实质性的负面影响,迫使他们去考虑学习以外的其他事情。因此,他们可能难以专注学习而在学业表现上不佳,从而进一步强化学习上的压力。[41]另外,独生子女家庭中的孩子被发现在学业压力和内化问题方面都具有更强的脆弱性。大多数独生子女家庭的孩子自童年起就被家庭成员所溺爱,因此他们在平均心理韧性上要低于那些有兄弟姐妹的孩子。来自父母的高期望也会使独生子女家庭的孩子产生更大的学业压力。虽然他们普遍拥有更高的自尊水平,虽然高度的自尊水平对于个人精神健康而言是有益的,但是过高的自尊水平会使人尤其害怕失败,因此会使学生产生高度的学业压力。[44]

5. “学校环境”在本研究的总体位序排列上位于第5位

“学校环境”指向与学校相关的诸多要素,在影响高中生学业压力和内化问题上是一个不可忽视的因素。学校环境在“生物心理社会模式”中属于社会范畴。[69-70]师生关系被认为是学校环境的必要组成部分,那些在师生关系上有冲突的学生较少能够缓解压力,[71]而好的师生关系将提升学生的压力表现、缓释压力的不良影响。[7,69]来自于教师的学习成绩期待能够调节学业压力和抑郁症状,如果在班级中过分地强调学业成绩,学生的抑郁症状就会显著增加。[20]

6. “心理韧性”在本研究的总体位序排列上位于第6位

尽管在本研究的位序排列中排名第六,但从“生物心理社会模式”来看,“心理韧性”仍然是一个心理范畴非常关键的调节变量。Anyan 和Hjemdal的研究论证了心理韧性在压力与精神健康问题之间具有调节作用,心理韧性与压力的影响存在负相关性,增强心理韧性能够降低焦虑和压力的水平。具有更高心理韧性水平的学生在面对学业压力时能够更好地运用抗压技巧。[72]这些技巧能够减少压力感知,并且帮助他们取得更好的学业表现,从而进一步减轻学业压力。[73]除了应对策略之外,心理韧性与自尊和自我激励之间也存在正向的相关关系,这些都是在降低学业压力方面极为重要的心理特征。[74-75]

五、结论与讨论本研究通过引入“系统评价”方法来系统回顾了中国高中生学业压力与内化问题之间的关系,并使用科学化的研究策略来对其中的潜在调节变量进行综合分析和重要性排序。本研究为调节效应的评价建立了一套位序排列系统,并从“生物心理社会模式”的理论视角出发对调节效应的作用机理进行了进一步的阐释。基于对中英文相关研究的梳理发现,总共有19个潜在的调节变量被研究者所识别。通过本研究位序排列的结果,人际关系、性别、年级、家庭关系、学校环境以及心理韧性成为影响最大的调节变量(以上6个调节变量发挥的作用效应依次降低)。每一个潜在的调节变量都能够在“生物心理社会模式”中得到进一步解释,生物范畴、心理范畴以及社会范畴的要素相关互联而使学业压力对内化问题产生方向、条件和程度上的影响差异。

正如开篇所言,“系统评价”方法已经成为干预类学科广泛使用的一种文献综述方法,但在中国社会工作的相关研究中仍然较少被关注和应用。“系统评价”为社会工作实务提供了一个更为标准化、客观化和综合性的综述方法。与传统文献综述不同的是,它有效地降低了文献综述的研究者对既有文献的不完全阅览、偏好性评价和选择性借鉴。“系统评价”通过一系列程序性的规范要求和标准化的工具来对既有研究进行反思评价,并能够帮助社会工作实务迅速、准确地聚焦干预焦点。从这一意义上来说,“系统评价”可以说是社会工作干预的必要起点。本研究一方面致力于为青少年心理干预提供基础研究积累,另一方面旨在从研究方法方面上做出创新,推动中国社会工作研究的方法更新。回到中国高中生学业压力与内化问题之间关系的讨论,本研究基于“系统评价”所识别到的调节变量将对未来高中生压力管理和身心状况的干预提供明确的干预靶向。在干预策略上,可以借用“生物心理社会模式”的三个范畴开展系统性的干预。

首先,从生物性的视角出发,在日常压力的学习中增加身体活动能够有效地降低高中生的学业压力。具体而言,高中生参加体育锻炼对于其精神健康状况而言是极为有益的,这一结论得到了国内外多项研究的支持。[76-78]然而现实是,中国中学课堂的体育课与活动课等往往被其他与高考直接相关的课程所替代。自21世纪以来,伴随着中国高等教育入学竞争的持续增加,高中生群体在个人、家庭乃至社会各个层面都紧紧与学业表现捆绑在一起,使得其身体和精神健康的问题被严重忽略,学生参与身体锻炼的机会和空间在文凭导向的教育发展环境中被大大压缩。[79]除了必要的体育活动时间被限制之外,女高中生的一些特殊生理症状(比如月经期)也在高压的学习生活当中常常被忽视。对此,学校应当细心关切,制定合理的政策,如批准每个月一到两天的特殊假期等。[80]同时,确保高中生充分而高质量的睡眠对其身心发展而言也是极为关键的。一些中学由于设定了严格的每日学习进度,为学生留出的睡眠时间较为不足,甚至一些学校强制学生早起学习。从身心健康的角度而言,高中生的睡眠时间应当至少保证在每天8个小时以上。[81]

其次,从心理性的视角出发,对降低高中生群体的学业压力及其相关的内化问题而言,积极的干预是必需的。社会应当进一步探索专业社会工作者在中学教育体系中的角色以及重要性,建立社会工作者与学校、学生、家长的联系,通过体制机制的创新使更多的社会工作者能够有效及时地对学生的内化问题进行干预,提供心理咨询、社会支持等服务。研究发现,学校社会工作者的及时干预对预防及缓解中学生内化问题的作用是显著的。[82-83]社会工作者应当更多地参与到面向中国高中生的心理教育和心理支持课程中,向高中学生普及心理学知识,帮助他们了解心理问题及其症状。在传统的学校心理咨询服务中,前来咨询的学生往往容易被打上问题化的标签,学生也容易产生情境性的压力而对心理咨询产生羞耻感或拒绝自我表露。[84]社会工作在青少年正面成长方面的角色有待进一步挖掘和显现,尤其在青少年心理干预方面应该依托校社关系的建立、多系统的支持和干预来与青少年共同应对学业压力,提升其心理福祉。在这一方面,学校社会工作除了开展面向个别化的个案工作之外,还应当积极吸纳具有正面调节效应的调节变量在小组工作中的作用发挥,同时通过多种形式开展面向青少年普适化的心理教育。[85]

最后,从社会性的视角出发,亟待面向青少年建立一个强制性的报告系统。校园强制性报告系统对预防过度学业压力、校园暴力、青少年心理问题等问题具有积极作用。[86]当前中国的中学教育在报告系统的建立方面是较为缺失的,学校社会工作服务也处于起步阶段。在许多情况下,学生如果产生一些心理问题(比如自杀想法、抑郁和孤独症),家长和老师都很难了解他们的真实状况。因此,强制性报告系统的建立将会提供一个高效定位机制,防止进一步受到身心伤害的制度。[87]通过报告系统,报告者可以定期审视学生的身心状况,评估他们所经历的生活事件(比如分手、父母离异等)是否会产生压力或伤害性的影响。一旦报告者意识到出现了风险状况,就能够立刻通知相关的干预者进行必要的干预来防治更大程度的伤害。当然,报告系统的建立需要具备一些基本条件,比如报告者的人员招募、职责设置、工作流程设计以及相关的经费支持等。这一系统的建立需要考察不同国家的经验及在特定的教育体系中得到的创新模式。另外,对低收入家庭的学生进行经济上的支持对于减少其学业压力也是有帮助的。[88]糟糕的家庭经济状况对学生的影响是多方面的,它可能导致学生的营养不良、心理的愧疚等问题,进一步对其学业压力感知和身心健康带来一系列的负面影响。在这一方面,不仅政府的相关政策应当进一步导向家庭经济压力的缓解,学校也可以进一步通过校社关系的建立来动员社会部门的福利资源用于对低收入家庭的学生,从而进行经济和其他方面的支持。

当然,本研究仍然存在的一些局限有待进一步反思。一是对于潜在调节变量总体重要性的评估主要是基于在既有研究中的出现频次,因此可能低估了一些极为关键但是又较少被以往研究关注到的调节变量的作用。也就是说,由于“系统评价”根基于既有研究成果,因此调节变量的位序排列可能产生对某些重要调节变量的接近性偏差。比如,相较于“心理韧性”而言,“性别”在实际研究中更加容易采集数据,因此更多的研究关注“性别”的调节效应而非更具隐蔽性的“心理韧性”。二是中国的区域差异较明显,无论在高考的制度安排还是竞争压力方面都存在极强的地区差异。不同地区对青少年精神健康状况的关注程度和干预资源也具有明显的差异。因此,当下被识别到的调节变量及其效应的发挥可能无法完全代表全国层面的状况,在不同的地区也可能出现区域性的差异。三是虽然我们能够较为科学地探寻到“学业压力”与“内化问题”之间的调节变量,但这些变量如何在社会工作实务干预中较为精准地运用,这些已有的研究中几乎没有提及。虽然这不是本研究的目的,但也为我们后续的研究架起了桥梁,为今后更加富有针对性的社会工作干预指明了方向。

注释

①meta分析(meta-analysis)是用于针对同一领域问题研究结果进行比较和综合的一种统计学方法,常用于“系统评价”中的定量合并分析。与单个研究相比,通过整合所有相关研究,可更精准地估计临床干预的效果,并有利于探索各研究证据的一致性及研究间的差异性。

②需要说明的是,尽管原始RoB2中包含了5项内容,本研究未对第二项“由于偏离目的性干预而造成的偏差”进行评估,因为当下的研究重点并不是对干预进行“系统评价”。

③

④相关系数主要是指:P值、R2、皮尔逊相关系数、比值比。

⑤标准一般为纳入文献的特质。

⑥“调节变量”是指在考察两个变量之间的关系时,如果变量X对变量Y的影响程度和影响方式受到第三者变量W的影响,W就称为调节变量。而“中介变量”是指在自变量和因变量的关系中,自变量X通过第三者变量M来影响因变量Y,那么这里的M就称为中介变量,也即定位X对Y产生影响的中间要素。

⑦表中的位序主要依据相关研究的量化研究结论。“出现的频次”主要是指该调节变量在研究中出现的次数。“研究中的位序”主要是指在不同研究中的分位序及其数量。例如,在“研究中的位序”中“6×1”表示同行的调节变量在6个研究中的分位序为1,“3×2”表示同行的调节变量在3个研究中分位序为2,以此类推。

| [1] |

ZHAO X, SELMAN R, HASTE H. Academic stress in Chinese schools and a proposed preventive intervention program[J]. Cogent Education, 2015, 2(1): 7-13. |

| [2] |

SUN J, DUNNE M, HOU X. Academic stress among adolescents in China[J]. Australasian epidemiologist, 2012, 19(1): 9-12. |

| [3] |

ZHAO X. Development under stress: the culture of academic competition and adolescent friendship participation in China’s secondary school [D]. Boston: Harvard University, 2011: 8-13.

|

| [4] |

FANNING G. Academic stress and academic self-efficacy as predictors of psychological health in college students[D]. Columbus: Ohio University, 2016: 12-22.

|

| [5] |

HESKETH T, ZHEN Y, LU L, et al. Stress and psychosomatic symptoms in Chinese school children: cross-sectional survey[J]. Archives of disease in childhood, 2010, 95(2): 136-140. DOI:10.1136/adc.2009.171660 |

| [6] |

许燕, 翁穗芸, 刘松康, 等. 广东地区青少年自伤自杀行为的现状调查及影响因素分析[J]. 上海预防医学, 2021(7): 566-569. |

| [7] |

沈艳辉, 江初, 沈源, 等. 北京海淀区中学生自我伤害和自杀相关行为现状及影响因素分析[J]. 中国公共卫生, 2020(6): 951-955. DOI:10.11847/zgggws1119370 |

| [8] |

ZHU X, HAEGELE J, LIU H, et al. Academic stress, physical activity, sleep, and mental health among Chinese adolescents[J]. International journal of environmental research and public health, 2021, 18(14): 2-7. |

| [9] |

ACHENBACH T H. The classification of children’s psychiatric symptoms: a factor-analytic study[J]. Psychological monographs: general and applied, 1966, 80(7): 14-25. |

| [10] |

CUI S, CHENG Y, XU Z, et al. Peer relationships and suicide ideation and attempts among Chinese adolescents[J]. Child:care, health and development, 2011, 37(5): 692-702. DOI:10.1111/j.1365-2214.2010.01181.x |

| [11] |

GREENBERGER E, CHEN C, TALLY S, et al. Family, peer and individual correlates of depressive symptomatology among US and Chinese adolescents[J]. Journal of consulting and clinical psychology, 2000, 68(4): 209-219. |

| [12] |

LIU X, KURITA H, UCHIYAMA M, et al. Life events, locus of control, and behavioral problems among Chinese adolescents[J]. Journal of clinical psychology, 2000, 56(12): 1565-1577. DOI:10.1002/1097-4679(200012)56:12<1565::AID-7>3.0.CO;2-U |

| [13] |

SHIMAZAKI T, UECHI H, BAO H, et al. Health behavior stage and the prevalence of health risk behaviors in Inner Mongolian secondary school students: a cross-sectional study[J]. Child & youth services, 2019, 40(2): 184-199. |

| [14] |

COOK D, SACKETT D, SPITZER W. Methodological guidelines for systematic reviews of randomized control trials in health care from the Potsdam consultation on meta-analysis[J]. Journal of clinical epidemiology, 1995, 48(1): 167-171. DOI:10.1016/0895-4356(94)00172-M |

| [15] |

LIBERATI A, ALTMAN D, TETZLAFF J, et al. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration[J]. Journal of clinical epidemiology, 2009, 62(10): 7-22. |

| [16] |

MOHER D, LIBERATI A, TETZLAFF J, et al. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement[J]. Annals of internal medicine, 2009, 151(4): 264-269. DOI:10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135 |

| [17] |

杨文梅, 蒋凤艳. 广西少女月经情况调查分析[J]. 广西医学, 2011(3): 296-299. DOI:10.3969/j.issn.0253-4304.2011.03.014 |

| [18] |

冯婉玲, 刘小凤, 钟微子, 等. 2026名普通高中与重点高中女生痛经及相关心理因素比较[J]. 中国校医, 2011(4): 250-252. |

| [19] |

GUO H, YANG W, CAO Y, et al. Effort-reward imbalance at school and depressive symptoms in Chinese adolescents: the role of family socioeconomic status[J]. International journal of environmental research and public health, 2014, 11(6): 6085-6098. DOI:10.3390/ijerph110606085 |

| [20] |

LIU Y, LU Z. Chinese high school students’ academic stress and depressive symptoms: gender and school climate as moderators[J]. Stress and Health, 2011, 28(4): 340-346. |

| [21] |

XIANG Z, TAN S, KANG Q, et al. Longitudinal effects of examination stress on psychological well-being and a possible mediating role of self-esteem in Chinese high school students[J]. Journal of happiness studies, 2019, 20(1): 283-305. DOI:10.1007/s10902-017-9948-9 |

| [22] |

ZHANG B, YAN X, ZHAO F, et al. The relationship between perceived stress and adolescent depression: the roles of social support and gender[J]. Social indicators research, 2015, 123(2): 501-518. DOI:10.1007/s11205-014-0739-y |

| [23] |

凌宇, 杨娟, 章晨晨, 等. 社会支持调节青少年应激与抑郁症状的追踪研究[J]. 中国临床心理学杂志, 2010(5): 610-613. |

| [24] |

方怿. 高中生学习压力与考试焦虑的关系: 心理韧性的中介作用[J]. 软件(教育现代化)(电子版), 2018(8): 8-9. |

| [25] |

王功, 张青青, 黄丕兰. 中学生学业压力及情绪调节自我效能感对考试焦虑的影响[J]. 中小学心理健康教育, 2020(22): 25-27,30. |

| [26] |

YU L, HU X, LIU C, et al. The interaction between peer social support and stressors predicts somatic and psychological depressive symptoms in Chinese adolescents[J]. Applied research in quality of life, 2021, 17(1): 333-349. |

| [27] |

彭子文, 麦锦城, 何燕嫦, 等. 广州市中学生亚健康状况及其影响因素分析[J]. 中国学校卫生, 2010(5): 526-528. |

| [28] |

姜晓梅, 张兰. 兰州市中学生心理健康状况及自杀态度的研究[J]. 湖南医科大学学报(社会科学版), 2009(4): 228-331. |

| [29] |

钟明天, 蚁金瑶, 凌宇. 高中生生活事件与抑郁症状的关系探析[J]. 教育测量与评价(理论版), 2012(4): 39-42. |

| [30] |

许有云, 邓慧华. 高中生的压力感在学校氛围和抑郁关系中的作用[J]. 现代预防医学, 2016(9): 1630-1633. |

| [31] |

马晓亮. 高中生抑郁情绪与生活事件、应对方式的关系研究[J]. 中国卫生产业, 2017(16): 170-172. |

| [32] |

刘晓雯. 高中生心理因素致口腔溃疡发病的临床探讨[J]. 河北医学, 2014(7): 1207-1209. DOI:10.3969/j.issn.1006-6233.2014.07.058 |

| [33] |

李茜茜, 张大均, 郭兰婷, 等. 重庆市中学生焦虑敏感现状及其影响因素分析[J]. 中华流行病学杂志, 2007(9): 4. |

| [34] |

杨柳. 高中生睡眠质量的影响因素及其机制[J]. 中国健康心理学杂志, 2015(11): 1730-1735. |

| [35] |

李凌峰, 张志成. 高中生抑郁症患病情况调查及影响因素分析[J]. 中国卫生产业, 2017(19): 6-7,15. |

| [36] |

贾颖婕, 谢红涛, 王琦, 等. 高一新生抑郁情绪及其影响因素调查[J]. 中国儿童保健杂志, 2017(3): 278-280. DOI:10.11852/zgetbjzz2017-25-03-19 |

| [37] |

盛兴兰. 高中生抑郁症患病情况调查及影响因素分析[J]. 中国教师, 2020(1): 3-4. |

| [38] |

ZHANG W, YAN C, SHUM, et al. Responses to academic stress mediate the association between sleep difficulties and depressive/anxiety symptoms in Chinese adolescents[J]. Journal of affective disorders, 2020, 263(2): 89-98. |

| [39] |

王极盛, 丁新华. 中学生抑郁与其相关影响因素的综合研究[J]. 中国学校卫生, 2003(4): 336-338. DOI:10.3969/j.issn.1000-9817.2003.04.036 |

| [40] |

张勇, 刘思凡, 汤益民, 等. 江西省九江市高中生学业压力 学业压力易感性与焦虑 抑郁 自杀意念的关系研究[J]. 基层医学论坛, 2017(28): 3799-3800. |

| [41] |

李孟瑶, 屈燕, 胡瑜. 中学生抑郁的状况调查及心理危机干预对策[J]. 心理月刊, 2021(22): 22-24. |

| [42] |

岳彩镇, 杨志雯, 费秀芬, 等. 重庆市某区青少年心理健康状况及影响因素分析[J]. 保健医学研究与实践, 2021(3): 15-21. DOI:10.11986/j.issn.1673-873X.2021.03.003 |

| [43] |

席居哲, 左志宏. 不同学习压力承受能力高中生的家庭生态比较[J]. 中国心理卫生杂志, 2006(4): 231-233. DOI:10.3321/j.issn:1000-6729.2006.04.006 |

| [44] |

蒋智勇, 付文彬, 何新云, 等. 安化县中学生心理健康问题及成因流行病学调查[J]. 实用预防医学, 2014(5): 538-540. DOI:10.3969/j.issn.1006-3110.2014.05.009 |

| [45] |

王世嫘, 赵洁. 济宁市高中生睡眠质量与特质焦虑影响因素分析[J]. 中国学校卫生, 2015(4): 532-534. |

| [46] |

王季馨, 李天滋, 邴秀阳, 等. 济南在校高中生体质情况与生活事件相关性分析[J]. 中国卫生产业, 2017(19): 166-168. |

| [47] |

袁飞, 俞晓红, 于颖慧. 张家港市中学生自杀行为及其影响因素分析[J]. 中国学校卫生, 2007(12): 1076-1077. DOI:10.3969/j.issn.1000-9817.2007.12.015 |

| [48] |

ALDER R. Engel’s biopsychosocial model is still relevant today[J]. Journal of psychosomatic research, 2019, 67(6): 607-611. |

| [49] |

PARK J, KITAYAMA S, KARASAWA M, et al. Clarifying the links between social support and health: culture, stress, and neuroticism matter[J]. Journal of health psychology, 2013, 18(2): 226-235. DOI:10.1177/1359105312439731 |

| [50] |

PEIRCE R, FRONE M, RUSSELL M, et al. A longitudinal model of social contact, social support, depression, and alcohol use[J]. Health psychology, 2008, 19(1): 28-38. |

| [51] |

MURRAY K, BYRNE D, RIEGER E. Investigating adolescent stress and body image[J]. Journal of adolescence, 2011, 34(2): 269-278. DOI:10.1016/j.adolescence.2010.05.004 |

| [52] |

BARNES S, BROWN K, KRUSEMARK E, et al. The role of mindfulness in romantic relationship satisfaction and responses to relationship stress[J]. Journal of marital and family therapy, 2007, 33(4): 482-500. DOI:10.1111/j.1752-0606.2007.00033.x |

| [53] |

VERHALLEN A, RENKEN R, MARSMAN J, et al. Romantic relationship breakup: an experimental model to study effects of stress on depression (-like) symptoms[J]. Public library of science one, 2019, 14(5): e0217320. DOI:10.1371/journal.pone.0217320 |

| [54] |

LIU C, WEI Y, LING Y, et al. Identifying trajectories of Chinese high school students’ depressive symptoms: an application of latent growth mixture modeling[J]. Applied research in quality of life, 2019, 14(1): 8-14. |

| [55] |

WALKER E, DIFORIO D. Schizophrenia: a neural diathesis-stress model[J]. Psychological review, 1997, 104(4): 667. DOI:10.1037/0033-295X.104.4.667 |

| [56] |

BOUMA E, ORMEL J, VERHULST F, et al. Stressful life events and depressive problems in early adolescent boys and girls: the influence of parental depression, temperament and family environment[J]. Journal of affective disorders, 2008, 105(1-3): 185-193. DOI:10.1016/j.jad.2007.05.007 |

| [57] |

CRAWFORD T, COHEN P, MIDLARSKY E, et al. Internalizing symptoms in adolescents: gender differences in vulnerability to parental distress and discord[J]. Journal of research on adolescence, 2001, 11(1): 99-103. |

| [58] |

HANKIN B, MERMELSTEIN R, ROESCH L. Sex differences in adolescent depression: stress exposure and reactivity models[J]. Child development, 2007, 78(1): 289-295. |

| [59] |

RUDOLPH K, HAMMEN C. Age and gender as determinants of stress exposure, generation, and reactions in youngsters: a transactional perspective[J]. Child development, 1999, 70(3): 660-677. DOI:10.1111/1467-8624.00048 |

| [60] |

SHIH J, EBERHART N, HAMMEN C, et al. Differential exposure and reactivity to interpersonal stress predict sex differences in adolescent depression[J]. Journal of clinical child and adolescent psychology, 2006, 35(1): 103-115. DOI:10.1207/s15374424jccp3501_9 |

| [61] |

BANGASSER D, CURTIS A, REYES B, et al. Sex differences in corticotropin-releasing factor receptor signaling and trafficking: potential role in female vulnerability to stress-related psychopathology[J]. Mol psychiatry, 2010, 15(9): 877,896-904. |

| [62] |

MEANEY M. Epigenetics and the biological definition of genex environment interactions[J]. Child development, 2010, 81(1): 41-79. DOI:10.1111/j.1467-8624.2009.01381.x |

| [63] |

PETRONIS A. Human morbid genetics revisited: relevance of epigenetics[J]. Trends in Genetics, 2001, 17(3): 142-146. DOI:10.1016/S0168-9525(00)02213-7 |

| [64] |

BEATTY W. Gonadal hormones and sex differences in nonreproductive behaviors in rodents: organizational and activational influences. Sexual differentiation[J]. Hormones and behavior, 1979, 12(2): 142-153. |

| [65] |

OLWEUS D, MATTSSON Å, SCHALLING D, et al. Testosterone, aggression, physical, and personality dimensions in normal adolescent males[J]. Psychosomatic medicine, 1980, 42(2): 253-269. DOI:10.1097/00006842-198003000-00003 |

| [66] |

ESCHENBECK H, KOHLMANN C, LOHAUS A. Gender differences in coping strategies in children and adolescents[J]. Journal of individual differences, 2007, 28(1): 18-26. DOI:10.1027/1614-0001.28.1.18 |

| [67] |

POTTER D. Psychosocial well-being and the relationship between divorce and children’s academic achievement[J]. Journal of marriage and family, 2010, 72(4): 933-946. DOI:10.1111/j.1741-3737.2010.00740.x |

| [68] |

MULHOLLAND D, WATT N, PHILPOTT A, et al. Academic performance in children of divorce: psychological resilience and vulnerability[J]. Psychiatry, 2019, 54(3): 268-280. |

| [69] |

LOUKAS A, ROBINSON S. Examining the moderating role of perceived school climate in early adolescent adjustment[J]. Journal of research on adolescence, 2004, 14(2): 229-233. |

| [70] |

LUTHAR S, CICCHETTI D, BECKER B. The construct of resilience: a critical evaluation and guidelines for future work[J]. Child development, 2000, 71(3): 543-562. DOI:10.1111/1467-8624.00164 |

| [71] |

AHNERT L, HARWARDT-HEINECKE E, KAPPLER G, et al. Student–teacher relationships and classroom climate in first grade: how do they relate to students’ stress regulation?[J]. Attachment & human development, 2012, 14(3): 252-259. |

| [72] |

ANYAN F, HJEMDAL O. Adolescent stress and symptoms of anxiety and depression: resilience explains and differentiates the relationships[J]. Journal of affective disorders, 2016, 203(10): 213-220. DOI:10.1016/j.jad.2016.05.031 |

| [73] |

ERATH S, BUB K, TU K. Responses to peer stress predict academic outcomes across the transition to middle school[J]. The journal of early adolescence, 2016, 36(1): 5-28. DOI:10.1177/0272431614556350 |

| [74] |

DUMONT M, PROVOST M. Resilience in adolescents: protective role of social support, coping strategies, self-esteem, and social activities on experience of stress and depression[J]. Journal of youth and adolescence, 1999, 28(3): 343-363. DOI:10.1023/A:1021637011732 |

| [75] |

TRIGUEROS R, AGUILAR-PARRA J, CANGAS A, et al. Influence of emotional intelligence, motivation and resilience on academic performance and the adoption of healthy lifestyle habits among adolescents[J]. International journal of environmental research and public health, 2019, 16(16): 2810. DOI:10.3390/ijerph16162810 |

| [76] |

ARCHER T. Health benefits of physical exercise for children and adolescents[J]. Journal of Novel Physiotherapies, 2014, 4(2): 203. |

| [77] |

BAILEY R. Physical education and sport in schools: a review of benefits and outcomes[J]. Journal of school health, 2006, 76(8): 397-401. DOI:10.1111/j.1746-1561.2006.00132.x |

| [78] |

WANG D. Improving school physical education to increase physical activity and promote healthy growth of Chinese school-aged children——time for action[J]. Journal of sport and health science, 2017, 6(4): 384-385,505. DOI:10.1016/j.jshs.2017.10.001 |

| [79] |

卢元镇. 中国学校体育必须走出困境[J]. 沈阳体育学院学报, 2012(6): 1-3. DOI:10.3969/j.issn.1004-0560.2012.06.001 |

| [80] |

谭晖, 安爱华, 王震维, 等. 高中女生月经症状及应对措施[C]//中华预防医学会会议论文集. 南京: 中华预防医学会儿少卫生分会第六届全国学术交流会、中国健康教育协会学校分会第三届学术交流会, 2005: 172-175.

|

| [81] |

HIRSHKOWITZ M, WHITON K, ALBERT S, et al. National sleep foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary[J]. Sleep health, 2015, 1(1): 40-43. DOI:10.1016/j.sleh.2014.12.010 |

| [82] |

JOZEFOWICZ-SIMBENI DM. An ecological and developmental perspective on dropout risk factors in early adolescence: role of school social workers in dropout prevention efforts[J]. Children & schools, 2008, 30(1): 49-62. |

| [83] |

WILSON DB, GOTTFREDSON DC, NAJAKA SS. School-based prevention of problem behaviors: a meta-analysis[J]. Journal of quantitative criminology, 2001, 17(3): 247-72. DOI:10.1023/A:1011050217296 |

| [84] |

THOMASON TC, QIONG X. School counseling in China today[J]. Journal of school counseling, 2008, 6(11): 5-13. |

| [85] |

MOSHER RL, SPRINTHALL NA. Psychological education in secondary schools: a program to promote individual and human development[J]. American psychologist, 1970, 25(10): 911-924. DOI:10.1037/h0029914 |

| [86] |

KESNER J, ROBINSON M. Teachers as mandated reporters of child maltreatment: comparison with legal, medical, and social services reporters[J]. Children & schools, 2002, 24(4): 222-231. |

| [87] |

GOLOMB S, PICKOVER S, BENNETT-GARRAWAY J, et al. Mandated reporting: a guide for graduate educators of mental health professionals[J]. The practitioner scholar:journal of counseling and professional psychology, 2016, 5(1): 60-72. |

| [88] |

曾庆德. 高中家庭经济困难学生的心理问题及措施分析[J]. 中文信息, 2019(8): 108. |

2022, Vol. 22

2022, Vol. 22