2. 南京大学社会学系,江苏 南京,210000

2. 南京大学社会学系,江苏 南京,210000

2. Department of Sociology, Nanjing University, Nanjing, Jiangsu, 210000, China

社会工作是一门价值导向极强的学科,几乎所有的实践都涉及伦理工作。[1]社会工作者的专业使命是否能实现,取决于社会工作伦理教育是否能够良好开展。[2]社会工作伦理教育是厘清专业角色的重要前提和提升专业服务的重要保障。然而我国的社会工作伦理教育起步较晚,很多学校都是近几年才开始社会工作伦理的专业教学。[3]文献中归纳的现有社会工作伦理教学困境主要包括缺乏标准教材和教学资料,缺乏统一的社会工作伦理守则和理论依据,缺乏本土化的伦理知识体系,缺乏对伦理议题的深刻思考,也缺乏契合的教学方法。[2, 4-6]虽然学界一致认为伦理对社会工作教育异常重要,但是在具体如何教导伦理方面却没有达成共识。[3, 7]

在讨论社会工作伦理教育时,Hodgson、Watts、Trevelyan等都表明反身性的反思能力(reflexivity)应该成为其最重要的目的。[7-8]Patterson曾说过,人类不是社会和文化结构的“奴隶”,因为人类可以是反思的。[9]反身性是一种独特的人类能力,可以使自我同时成为主体和客体。[10]在福柯的理论中,反身性是通向道德生活最重要的先决条件。[11]有的学者认为,反思性社会工作者(reflexive social worker)能意识到自己固有的价值观和先入为主的概念,可以影响理解的过程。[12]Fook和Gardner定义反思性社会工作者为那些承认社会经济—文化地位会影响理解过程和行动结果的社会工作者。[13]除了反身性的反思能力(reflexivity),还有两个相似的概念——反思(reflection)和批判性反思(critical reflection)。以往的社会工作文献对三个概念没有统一的明确定义,常常被交替和替代使用。[14]Kessl主张这三个概念的重心都在于其批判反思的精神。[14]另外,在这篇文章中,由于文章的主旨是教学模式,因此反身性、反思和批判性反思在概念上不会被过度区分。

个体的反身性反思能力可以通过训练或者培训来发展、掌握并熟练运用,以解决伦理困境。根据Jacobsson和Lindblom的观点,反身性的反思能力可以激活道德和行动之间的联系。[15]对孔子来说,人性是通过“道”被普遍授予的,除非练习和培养我们的反身性反思能力,否则道就无法被实现;而实现这一目标最重要的方法是适当的教育。[16]道德心理学的最新研究表明,道德不能通过劝诫或循序渐进的灌输型指导获得,但可以通过反身性、模拟和参与适当的训练和实际应用被掌握。[17-18]很多国内外社会工作伦理教学和培养课程开始纳入开发和培养此类技能,例如,Bryan和Babelay[19]、Shek等[20]。

大量相关文献展示了不同的教学和培养方法,包括对道德事件的讨论,收集完整背景信息,采用实践推理、上下文讨论、角色扮演和苏格拉底式对话等,还有对比较宏观的实践性教学策略做了详细的讨论,例如,McCormic等[21]。但是,很少有文章整合性地讨论这些方法和策略。本文希望通过质性整合中英文数据库中关于培养社会工作专业学生应对伦理困境的反思能力的质性或反思类文章,系统全面地归纳出此类培养或教学方案的精髓,为建立中国社会工作伦理教学和培训体系提供循证支持。在中英文数据库中还未发现采用质性整合分析方法系统全面地探讨社会工作伦理反思能力教学和培养的文章。这篇文章在这个层面是一个创新式的突破。

二、研究方法(一) 检索策略

2021年8月,通过计算机检索英文数据库 Web of Science,ProQuest,EBSCO/Academic Search Complete,Taylor & Francis Social Science & Humanities Library,CALIS,Google Scholar和中文数据库中国知网(CNKI)、万方数据知识服务平台、维普智立方知识资源服务平台,从建库至2021年8月15日收录的关于培养应对社会工作伦理困境的反思能力的质性和反思类研究。如 表1所示,以英文为检索语言的主要检索词为:“social work”+“ethic or moral or reflexivity or reflecting skill or reflecting knowledge”(以及其他MeSH词 )+“train or teach or cultivate or mater or skill or knowledge”(及其他近义词)。如表2所示,中文检索词为:“社会工作”+“伦理/道德”(及其他近义词)+ “反思/反思性技巧/反思性知识”(及其他近义词)+“培训/学习/教学/技能/方法/知识/能力”(及其他近义词)。

| 表 1 英文数据库检索策略 |

| 表 2 中文数据库检索策略 |

(二) 文献纳入和排除标准

1. 纳入标准

(1)发表于国内外、经过同行评审的中英文学术期刊或书籍中的文献。(2)研究目的侧重于培养应对工作伦理困境的反思能力。(3)研究对象应为与社会工作伦理困境反思能力培养相关的课程、培训体系等。(4)研究类型应为综述类研究、反思类研究或者质性实证研究。(5)研究现象应为培养应对社会工作伦理困境的反思能力过程中的精髓,如建议、措施、思考等。(6)作者在研究中应使用社会工作伦理、社会工作伦理困境、反思、培养等相关词汇,并明确提及对社会工作伦理困境反思能力的培养。

2. 排除标准

(1)非中文或英文文献。(2)重复发表的文献,即不同数据库中检索到的相同文献,则选择其一。(3)会议论文、个人观点、报纸、笔谈、感想、专家意见及评论等非学术文献。(4)无法获取全文或数据不全的文献。(5)未包含社会工作伦理困境反思、培养相关元素的文献。(6)非质性或反思类的文献。

3. 文献筛选与资料提取过程

本研究由第二作者根据文献的纳入和排除标准阅读标题和摘要,独立进行初步文献筛选和资料提取。第一作者根据文献的纳入和排除标准阅读标题和摘要,阅读全文并筛选出最后的文献。当两位作者对文章的纳入存在争议时,首先通过讨论的方式达成一致意见,如未达成一致意见,则邀请第三方专业人士协调并做出最后的决定。

4. 资料分析方法

质性整合分析的目标不仅是将已有的研究发现进行解构与描述或生成系统性的综述,而且是在“更高的概念层次”上整合与培养应对社会工作伦理困境的与反思能力相关的质性、反思类文献的全部研究发现,构建所有研究发现之间的联系。[22]相比定量研究,Meta分析更加注重数据的聚合。本研究则偏向于一个解释的过程,更加注重对整体的理解以及理论的发展。[23]因此,本研究采用解释性质性整合分析(Qualitative interpretive meta-synthesis,QIMS)的方式对被纳入的研究进行分析[24],将被纳入的研究进行归纳、整合,这样能够更加深入、全面地了解关于培养应对社会工作伦理困境反思能力中共同的经验以及可能存在的分歧。在确定最终被纳入的文献后,由第一作者综合所有被纳入文献的观点,提取文献中的重要信息,并进行类别划分与主题提取,而后两位作者共同对提取的主题与类别进行商讨与修订,以确定最终的主题。通过归纳、整合的方式,可以超越所有纳入文献的研究发现的加总,并通过对独立的主题(“具体教学方法”)以及现有教学理论之间联系的建构,创造一个全新的、更加深入、广泛的理解,重新阐释培养应对社会工作伦理困境反思能力的方案或体系(“教学模式”)。[25]因此,教学模式是指“依据一定的教学思想和教学理论而形成的,相对稳定、系统化和理论化的教学活动的范型。教学模式是教学理论联系实际,使用具体教学方法达到教学目的。”[26]

三、结果与讨论(一) 文献检索及筛选结果

初步检索到与本研究相关的中文文献538篇,英文文献1632篇;剔除重复文献后,获得中文文献372篇,英文文献1329篇;通过阅读题目与摘要,筛选出与本研究相关的中文文献56篇,英文文献107篇;通过对全文的仔细阅读,最终33篇文献被纳入本研究,其中,英文文献 20篇,中文文献13篇,见图1。

|

图 1 文献筛选流程图 |

(二) 纳入研究文献的基本特点

如表3所示,在20篇英文文献中,7篇文献采用质性实证研究范式,11篇文献采用反思类研究范式,2篇文献为教学笔记。其中,大多数实证研究采取焦点小组、访谈等方法收集资料,而反思类研究主要是对与社会工作伦理教育相关的反思、综述类文章。被纳入的13篇中文文献中,10篇文献采用反思类研究范式,3篇文献采用质性实证研究范式。

| 表 3 纳入应对社会工作伦理困境的反思能力教学或培训的相关质性、反思研究的基本特征 |

(三) 主题整合与讨论

通过对以上文献的整合分析,归纳了11种主流伦理教学的具体方法,并在此基础上,再次提取抽离了3种教学模式或理念。在教学模式或理念部分,除了作者对所选文献直接和间接的主题提取外,还涵括了针对培养反思能力的社会工作伦理教学体系的讨论。

1. 具体的教学方法

(1)课堂教学。此方法主要以教师传授知识、学生接受和理解知识的传统模式进行。国内大部分高校均将“社会工作伦理”这一课程定位为理论课程或偏重理论的课程,因此,课堂教学是这一课程的主流授课方式。在教学过程中,教师可以参照专门的社会工作伦理教材,经过认真、细致的备课,为学生系统、全面地讲授社会工作伦理的提出与发展,比如,社会工作伦理如何从社会工作的核心价值转化而来,具体的社会工作伦理原则以及其他相关内容,为学生呈现出一个完整、清晰的社会工作伦理知识体系。[45]

(2)讨论式教学。“讨论式教学“是比较常见的伦理教学方法之一,主要是通过以小组合作的形式,发挥学生的自主性,共同解决复杂的、具体的伦理问题,培养学生解决问题的能力过程。[51]邹海蓉创建的问题为本学习法在现实情境的基础上,通过小组成员的讨论,合力解决伦理困境,从而学习问题背后的伦理知识,并进一步提升学生的反思、协作和沟通能力。[53]此外,Fantus也介绍了几个由学生或者学生和老师一起组成讨论小组,来学习社会工作伦理的方法[30],以此促进学生的批判性思维和师生之间的反思性对话。

(3)头脑风暴。“头脑风暴”教学模式可以通过在课堂中传授丰富的知识,开展大量的讨论,以及通过鼓励学生自由畅想等方式达成教学目标。在课堂中通过“头脑风暴”的方式,开展大量关于案例、新闻的讨论,既可以提升学生对社会工作伦理知识的掌握,还可以锻炼学生的创造性思维,达成“活学活用”的目标。[43]

(4)电影/视频法。这种方法通过放映电影/视频的方式,将抽象的伦理理念与“现实生活”情境联系起来。学生可以通过统一/自行观看与社会工作伦理相关的电影,在电影营造的“情境中”学习社会工作伦理知识;在电影放映后,通过有组织的讨论,使学生深化对伦理知识以及不同情境中伦理问题的理解,并将其应用于社会工作实践中。在此期间,还可以通过设立在线论坛,协助讨论电影中的伦理问题。此方法不仅有助于学生在课堂上探索伦理守则、道德规范,还可以使学生批判性地反思自己的社会工作实务经历。[28]

(5)案例法。案例法一般选择一个特殊的伦理困境,由教师和学生一起,或者学生分组讨论、演练,或者模拟解决的方案和遇到的问题。[21]除了文字类案例素材,Fantus指出,可以使用图片或者相关的新闻来作为案例素材进行伦理案例分析。[30]案例法当中最常采用的伦理抉择模式之一是Reamer的伦理困境决策,具体分为以下七大步骤:厘清伦理中存在争议的问题;找出所有可能被伦理抉择影响到的个人、团体与组织;尝试寻找所有可能采取的行动以及参与者,并评估所有行动存在的优势与劣势;审慎细致地检视赞成或反对每种行动的理由,并考虑与相关的伦理守则与法律条款、伦理理论、社会工作实务理论与原则、个人的价值观、宗教或文化价值观等相冲突的地方;咨询同行专家的意见;做出抉择,并对抉择过程进行记录;监督,评估并记录伦理抉择带来的后果。[52]

(6)实习笔记法。在实习学习中,学生时刻记录自己的反思。与教师和其他同学通过线上论坛的形式就反思日记进行交流和对话。[36]

(7)情景模拟/角色扮演法。“情景模拟/角色扮演法”可以通过对伦理困境的戏剧重现,从学生的视角出发帮助学生构建符合自身的伦理分析和判断逻辑。当理论教学与案例教学无法兼顾时,“情景模拟/角色扮演”教学可以把训练学生伦理分析能力与提升学生伦理技巧有机统一起来,在课堂的对话与讨论中,通过摒弃教师价值带来的“偏见”,发挥以学生为主体的能动性作用,探索师生之间思想层面的互动,实现思维层面的澄清。[6]

(8)苏格拉底对话法。苏格拉底对话法开始于一个复杂的伦理问题,学生联系自己的相关经历和知识,学生组成小组以一个案例进行讨论,教师在黑板上写出两个相反的案例,不同小组分为支持方和反对方进行辩论,最后一起寻找辩论中前后不一致的地方。[50]

(9)基于数字技术的伦理教学。随着数字技术不断深度融入社会工作者的服务实践,社会工作者也遇到很多新的伦理困境。[31]在教学上,也因此产生了相应的基于数字技术的伦理教学方式。[34]Goldingay和Boddy在Chi的教学理论基础上建立了基于数字技术的三维度教学模式:发帖反思+评估反思+回应反思。[31]他们对每一步做出了相应的定义和行动研究,并发现对社会伦理教学有很好的效果。

(10)养成式教学法。相比传统的课堂教学、案例教学、讨论教学,养成式教学法更强调对学生的行为习惯和思维方式的日常、不间断的训练,全方位提升学生的认知水平。提出者将其形象比喻为“日积月累,滴水穿石”。通过“养成式”的教学,学生可以在掌握社会工作伦理相关的理论知识后,在教师与同伴不断鼓励的氛围中,不断与自身价值观进行“辩论”,完善自身对于社会工作价值体系的看法,以实现对社会工作价值与伦理的认同与内化,促使学生掌握输出社会工作价值伦理的能力,最终达成社会工作价值伦理与学生自身价值观持续性融合的目标。[3]

(11)体验式学习法。这种学习方法以实地体验为主,本文作者融合了Jönsson和Flem[35]以及刘玲和郭镜的教学方法,把其分为四个阶段。[35,46]第一阶段是认识自我和调整动机。学生需要深度认识自己成为社会工作者的动机,深度自我剖析,认识与批判自己的价值观。第二阶段是演练社会工作价值观和伦理决策。学生在进入实习前需要确认个人价值观和专业价值标准之间的差距,演练在具体的伦理困境中的伦理取向和决策,初步训练解决伦理冲突的能力。第三阶段是实践训练、教师督导与学生反思。在进入实地之后,学生需要积极地接纳和尊重案主,以文化敏感视角看待案主,反思自己的言行,并接受教师的专业督导。第四阶段是评估与反思。最后师生一起评估教学的效果并再次深度反思。

2. 教学模式

上面提到的具体教学方法的背后,都隐藏着各式各样的教学思想。本文对比较系统的教学模式进行了整体的归纳,主要分为“先知后行”、“知行合一”和“反思内化”(包括兼具理性与直觉的“反思内化”、技能式的“反思内化”、品格式的“反思内化”和异质性的“反思内化”)。

(1)先知后行。在通过课堂教学、讨论式教学、头脑风暴、案例法和养成式教学法等方法进行充足的理论知识教学后,进行适当的案例教学、情景模拟和实习实践等,使学生既能全面地了解社会工作伦理方面的理论和知识,又能在实践中深刻地领会和体验伦理困境和相应的决策选择。[45]石礼华和刘庚常也提倡“课堂教学+专业实习+社会实践”模式,认为以课堂教学传递知识为主,实习实践为辅是当前我国医务社会工作伦理教学的主要模式。[49]陈家琪认为在使用案例教学等实践性教学方式时,教师也需要同时帮助学生认识到义务论和结果论、道德相对主义与绝对主义之间的区别,不然容易使学生陷入道德虚无主义的误区。[6]在进入实践前,对已有的社会工作伦理守则(如美国社会工作协会的NSAW伦理守则)和伦理理论进行有针对性的学习,将有助于对同类伦理困境进行更好的反思。[32]

上面提到的注重知识传授的教学模式主要采用教师授业和学生理解的传统方法。教师和学生之间有一种由于知识所有权有无而产生的不平等关系。近年来,在社会工作伦理教育中,兴起了以关系为本的教学方式[42]。Walker在Guillenmian和Gillam的“practice/situational ethics”概念基础上,发展出关系伦理的教学方式(relationship-based teaching)。[42]关系伦理承认并看重师生之间和同学之间的互相尊重和情感联系。这种教学方式并不是表面上追求权力的完全平等,教师必须认识到这种权力的不平衡,并把它用于支持学生、让学生有机会成为可以反思和提出疑问的主体。教师可以和学生共同构建一种商讨性的负反馈机制,使得在课堂上失去控制时,能够通过此负反馈机制来重建平衡。

(2)知行合一。反对在伦理教学当中长期占据主流的“知识为本”和“证据为本”原则,尊重每个学生的独特性,并主张学生在实践中主动学习对伦理困境的反思能力。[36]这类教学模式主张着重使用情景模拟/角色表演、案例法、苏格拉底对话法、体验式学习法等实践意义较强的教学方法来凸显社会工作学科的应用性和反思性,让学生在“行”当中获得知识和对伦理困境的解决能力。[47]

(3) 反思内化。反思内化主要是针对学生个人的反思能力而言,不同于知识和实践。如前所述,反思性、反身性、批判性反思等在学界还没有统一的界定。因此,根据其含义的细微侧重不同,不同的学者在设计和选择相应的教学方法时也有不同的偏好。本文作者对在具体教学方法的主题和所选文献整合的基础上,归纳出以下四种类型。

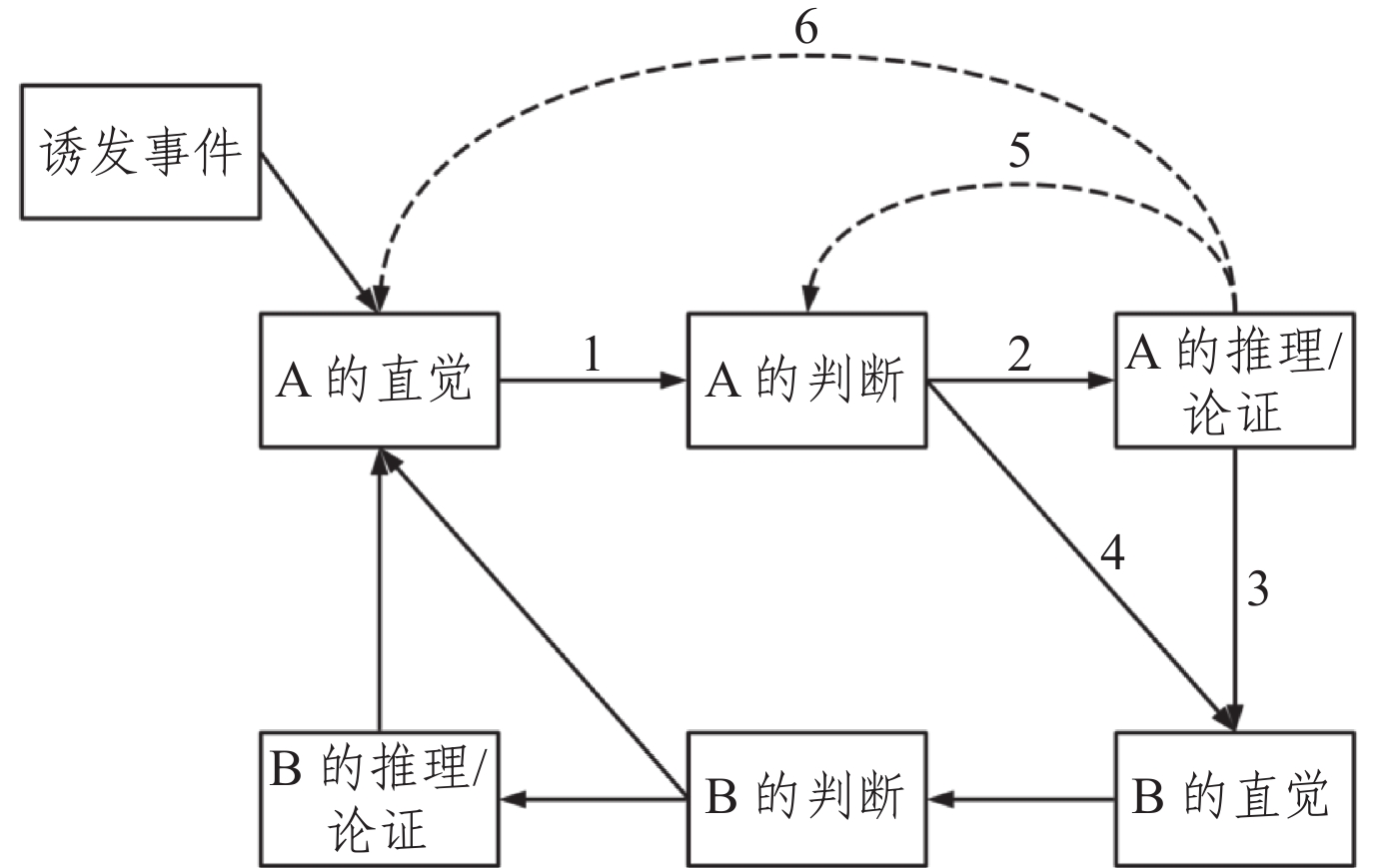

第一,兼具理性与直觉的反思内化。近年来,社会工作伦理教学文献中有一个批判性的趋势。一是批判普遍性的伦理理论,比如,主张多元和文化敏感的模式;二是批判理性的和条款式的伦理理论,主张直觉的、情感的和境遇性的伦理理论[54];三是批判科学主义的和理性主义的论证,主张对知识和意识形态的解构和反思。[55]在此批判趋势的基础上,Hodgson和Watts提出了社会本能主义(social intuitionism)的社会工作伦理教学理念,兼具理性和直觉的理论特性。[7]如图2所示,直觉判断与道德直觉是自发的、相互关联的;事后在做出初步道德判断之后,进入推理环节;理性说服用于激发听者的情感(直觉)反应;道德判断受到特别是持有类似观点的其他人的影响(社会性说服);推理判断可能会覆盖直觉,虽然比较罕见(理性推理性);稍后的反思可能会改变、修改或重新完善最初的直觉判断(个人反思性)。另外,Tsang也主张使用Lévinas的伦理概念“责任(responsibility)”和“面对(face)”来增加社会工作学生的同理心[41];Lévinas的学说兼顾理性的社会责任和感性的感同身受,并认为伦理和道德重于知识。Bilson也提出在社会工作伦理教学中增加对情感(emotion)的承认和反思,评判主流的技术—合理性(technical-rational)的教学模式。[27]

|

图 2 社会本能主义模型(SIM)[56] |

第二,技能式的反思内化。罗肖泉提出的“理论灌输、实践体验、反思内化”模式主张团结教师、学生和团体,整合课堂教学、实践体验和反思能力的内化训练。[48]这种模式反对教师作为知识输入者、学生作为知识接收者的传统模式,主张学生积极自发地体验伦理情境和内化反思能力。[46]这种反思能力主要基于对某一特定问题的解决,目的是把反思作为一种可能成长的技能。[53]罗杰斯的“非指导性教学理论”在人本主义哲学的基础上,建立“以学生为主”的教学理念,发挥学生思考和解决伦理困境的潜能,引导学生不断发展自己的反思能力。[44]

第三,品格式的反思内化。反思内化的教学目的不一定是为了提升学生的反思技能,也可以是训练学生的德性品德,并以此壮大其反思的力量。[40]Ixer认为反思能力是不能通过简单教学的方式给予学生,而是通过给予学生足够的空间和自由,由学生自己主动构建而得;这种构建就是“修身养性”,养的就是德性的品格[33]。Pawar等提出了一套可操作的训练方式:挑战学生对特定问题的价值观;鼓励学生们探索并成为一名好社会工作者的意义;讨论自我(self)的修炼;在教学中树立榜样,并与学生良性互动;通过举例和演示开展课程;创建一个相互尊重、自信、体贴的环境;确定构成社会工作者优良素质的因素;反思社会工作者在决策时所采用的价值观;将道德视为激励实践的价值基础;比较道德规范与人类美德;强调社会工作者的品格;将美德与社会工作的核心价值观联系起来。[1]Shek等也尝试通过融合亚里士多德的美德论和儒家德性伦理的理论框架,在中国语境中创建一套训练社会工作学生反思能力的教学实践。[20]另外,反思内化还应当注意伦理场景当中的权力关系。这种权力关系可能是一种动态的、网状的,而非二元对立的实体形式。认识和权衡这种复杂的权力关系,需要的是道德品格,而非单纯的技能。Patil和Ennis认为社会工作者的文化敏感性实践不是一种责任,而是一种自我的品格,因为对个人和自决权的尊重,很容易与文化敏感性产生冲突。当反思能力成为一种品格的时候,更容易处理这样的冲突。[39]

在实践教学中,有时候会采用动机面试的形式来选择有德性的学生进入实地实践。[37]对于社会工作专业学生的动机面试,可以使用德性伦理的几个核心概念(比如公正、中道、勇敢等)为标准来做抉择。Bryan和Babelay提出了德性伦理的四步教学步骤:第一步,找出伦理困境;第二步,思考哪些德性(品格)可以应用在这个伦理困境之中,他们又如何互相冲突;第三步,找出哪些伦理原则、价值观和外在语境可以应用;第四步,找出其他处理这个伦理困境的可能性。[19]Papouli制作了一个问题清单,包括在恐惧情绪影响下如何处理伦理困境的一系列问题,并以此成为一个有德性的社会工作者。[38]这个问题清单包括:我害怕谁或什么事物?我的害怕是对的,还是错的?它到底能对我造成什么样的伤害?我对这个目标或情况的恐惧有多大?我是太害怕了还是不足够地害怕?是什么情况让我害怕?我害怕谁?为什么?我应该害怕多久?我害怕正确的事情,还是正确多少的事情,或是以正确的方式,以正确的程度去害怕?品格性的反思内化模式注重对个人道德的超越,而非只是遵守一些基本的伦理守则和规则。通过这些对德性品格的锻炼步骤,以期社会工作专业学生能够达到一定程度上的道德卓越。

第四,异质性的反思内化。以往的社会工作伦理教学把学生当作一个同质性的群体。[29]根据Archer的反身性理论,每个人都具有不同的反身性模式(交流性、自主性、元反身和分裂性),不同学生的反身性模式也有会不同的侧重。[57]Archer创建了内在话语指标(Internal Conversation Indicator)来测量一个人的主要反身性模式。Cavener和Vincent在Archer理论的基础上,创建了这种异质性的“反思内化”教学模式。[29]例如,以交流性反身性模式为主的学生,更适合与教师建立平等的对话关系,使老师能够帮助他们厘清想法、假设和判断等。对于自主性较强的学生,教师应该尝试质疑他们理所应当的思想或者偏见。对于以元反身模式为主的学生,教师应该给他们自我评估和批评的充分机会。对于分裂性模式为主的学生来说,教师应该为学生创造一个可以对个人和社会问题进行批判性反思的对话空间,让他们能够思考影响他们积极能动意识的结构约束等问题。[29]异质性反思内化模式有助于学生和教师之间有机关系的建立,丰富社会工作伦理反思内化的教学模式。

综上所述,教学模式主要以知识和理论的传授、实践教育和反思能力培养三个侧重点为标准分为三个不同的理念导向。前面提到过,社会工作伦理具有很强的应用性和境遇性,特别是在东方文化场域中,更加需要内化的反思能力处理层出不穷的伦理问题,而不只是套用西方的或者固有的知识、理论和实践经验就可以解决的。虽然通过知识的传授和实践都能直接或间接地培养反思能力,但是在社会工作伦理界,特别是国际社会工作界,已经认识到对反思能力直接训练和培养的重要性和独特性。

此前归纳的几种反思内化教学模式都可以为我国现阶段极度缺乏的社会工作伦理教育所借鉴,特别是在“兼容理性和情感/直觉”“发展基于品格的反思能力”“注重学生异质性”三个理念上。首先,在中国的人情和关系社会中,情感的因素在处理伦理困境时相对比较重要。[58]因此,一种兼具理性和情感/直觉的反思内化教学模式是我国目前亟需的社会工作伦理教学模式。其次,在中国几千年的思想史中,基于修炼道德品格的德性伦理占据着很重要的地位。[59]在国际上,社会工作学界近几年兴起了重归德性伦理的学说,其中很多学者主张从中国的儒家德性伦理中寻找思想和理论资源。[54]而从我国自身的文化思想中寻找社会工作伦理教学的资源,可能是解决众多中国学者所诟病的社会工作伦理本土化困境的最优选择之一。最后,反思性虽然是一种全人类皆具备的特性,但它在每一个人身上的表现却不太一样。[29]每一个学生的性别、性格、家庭和社会环境等特征都存在差异,对于反思内化教学也会有迥异的反应。因此,如何根据学生的不同特性来设计教学大纲也成为现阶段伦理教学的一个重点。

几种反思内化的教学方式也有一些比较明显的缺陷。第一,教师往往需要很强的组织能力、戏剧方面的经验、临场应变和洞察能力、扎实的理论和实务经验,不然很难很好地指导情景模拟教学。[6]第二,学生需要在早期就深度参与到教学之中。普通学生需要很长时间来认识教师和同学,适应不同的教学方法,因此很难在短时间配合这类实践性很强的教学模式。[30]

归根究底,“先知后行”或者“知行合一”都不能在本体论的层面解决学生如何能够依仗反身性反思能力这种相对“恒定”或者“固有”的特质,去应对不同案主、不同需求以及不同境遇的特殊性。唯有反思内化的教学模式能够从本体论层面出发,培养学生兼具理性与直觉、兼具技能式与品格式的反思能力,并同时关切学生的内部异质性。儒家德性伦理与这几个方面的契合性,可以为反思内化的教学模式提供坚实和丰富的理论和思想资源,值得进一步研究,以便在教学实践中可以得到更好的应用。

四、结 论社会工作伦理教学对社会工作专业学生是否能够顺利应对各种在实务中遇到的伦理困境异常重要。在众多中外文献中,本文通过质性整合分析的方法归纳了几种具体的教学方法和比较宏观的教学模式和理念。未来关于社会工作伦理教学的研究应该就如何借鉴本文整合的教学方法和策略,特别是“反思内化”的教学模式,如何融合其优点于本土教学设计和实践中,使用实证研究、行动研究等实践导向的研究方法理解、推敲和改良,并在教学实践中验证并反思其与中国传统思想如儒家伦理的契合性,以期早日构建出符合中国本土的、成熟的社会工作伦理教学和培养体系。

(作者贡献:何龙韬负责文章的构思与设计、主体论文的撰写、整篇论文的修订、文章的质量控制及审校,并对文章整体负责,监督管理;吴汉负责初步数据收集与整理、研究方法部分的撰写、文章格式和参考文献的校对。)

(本文无利益冲突。)

| [1] |

HE L T, VAN HEUGTEN K. An implementable conversation between Foucault and Chinese virtue ethics in the context of Chinese youth social work[J]. British journal of social work, 2021, 51(4): 1221-1237. DOI:10.1093/bjsw/bcab034 |

| [2] |

赵芳. 社会工作伦理教育: 现状与反思[J]. 社会工作, 2012(6): 20-23. DOI:10.3969/j.issn.1672-4828.2012.06.004 |

| [3] |

林霞, 戴一祎. 一项有关社会工作专业价值观教育的行动研究——以《社会工作价值与伦理》课程教学为例[J]. 社会福利(理论版), 2021(1): 33-38. |

| [4] |

张璐璐. 社会工作价值伦理课程教学改革探析[J]. 西部素质教育, 2017(14): 31-32. |

| [5] |

叶宏. 基于本土化视角的社会工作价值与伦理课程教学改革探索[J]. 重庆城市管理职业学院学报, 2020(1): 1-4. |

| [6] |

陈家琪. 《社会工作伦理》教学的几个问题[J]. 社会工作(学术版), 2011(2): 29-31. |

| [7] |

HODGSON DAVID, WATTS LYNELLE. What can moral and social intuitionism offer ethics education in social work? A reflective inquiry[J]. British journal of social work, 2016, 47(1): 181-197. |

| [8] |

TREVELYAN C, CRATH R, CHAMBON A. Promoting critical reflexivity through arts-based media: a case study[J]. British journal of social work, 2014, 44(1): 7-26. DOI:10.1093/bjsw/bcs090 |

| [9] |

PATTERSON ORLANDO. Making sense of culture[J]. Annual review of sociology, 2004, 40(1): 1-30. |

| [10] |

ABBOTT OWEN. The self as the locus of morality: a comparison between Charles Taylor and George Herbert Mead’s theories of the moral constitution of the self[J]. Journal for the theory of social behaviour, 2020, 50(4): 516-533. DOI:10.1111/jtsb.12258 |

| [11] |

FOUCAULT MCHEL. Society must be defended: lectures at the collège de france, 1975–1976[M]. Translated by David Macey. New York: Picador, 2003: 87-115.

|

| [12] |

SHEPPARD M, NEWSTEAD S, DI CACCAVO A, et al. Reflexivity and the development of process knowledge in social work: a classification and empirical study[J]. British journal of social work, 2000, 30(4): 465-488. DOI:10.1093/bjsw/30.4.465 |

| [13] |

FOOK J, GARDNER F. Practising critical reflection: a resource handbook[M]. Maidenhead: Open University Press, 2007: 145-200.

|

| [14] |

KESSL FABIAN. Critical reflexivity, social work, and the emerging European post-welfare states[J]. European journal of social work, 2009, 12(3): 305-317. DOI:10.1080/13691450902930746 |

| [15] |

JACOBSSON KERSTIN, JONAS LINDBLOM. Moral reflexivity and dramaturgical action in social movement activism: the case of the plowshares and animal rights sweden[J]. Social movement studies, 2012, 11(1): 41-60. DOI:10.1080/14742837.2012.640529 |

| [16] |

YAO X. The way, virtue, and practical skills in the analects[J]. Journal of Chinese philosophy, 2012, 39(1): 26-43. |

| [17] |

HITLIN STEVEN, STEPHEN VAISEY. The new sociology of morality[J]. Annual review of sociology, 2013, 39(1): 51-68. DOI:10.1146/annurev-soc-071312-145628 |

| [18] |

IGNATOW G. Introduction: self and emotion[J]. Sociological inquiry, 2009, 79(1): 98-114. DOI:10.1111/j.1475-682X.2008.00273.x |

| [19] |

BRYAN C S, BABELAY A M. Building character: a model for reflective practice[J]. Academic medicine, 2009, 84(9): 1283-1288. DOI:10.1097/ACM.0b013e3181b6a79c |

| [20] |

SHEK T L D, HUNG K F, CHARLES T L. Qualitative evaluation of leadership[C]// SHEK T L D, MC C, MERRICK J. Leadership: promoting leadership and intrapersonal development in university students. New York: Nova Science Publishers, 2017: 201-217.

|

| [21] |

MCCORMICK A J, STOWELL-WEISS P, CARSON J, et al. Continuing education in ethical decision making using case studies from medical social work[J]. Social work in health care, 2014, 53(4): 344-363. DOI:10.1080/00981389.2014.884042 |

| [22] |

MURRY C, STANLEY M. Meta-synthesis demystified: connecting islands of knowledge[C]//SHOBA NAYAR, MANDY STANLEY. Qualitative research methodologies for occupational science and therapy. London: Routledge, 2014: 190–205.

|

| [23] |

AGUIRRE R T, BOLTON K W. Qualitative interpretive meta-synthesis in social work research: uncharted territory[J]. Journal of social work, 2014, 14(3): 279-294. DOI:10.1177/1468017313476797 |

| [24] |

BRAUN V, CLARKE V. One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis?[J]. Qualitative research in psychology, 2020, 18(3): 328-352. |

| [25] |

WESTERLUND H, KALLIO A, KARLSEN S. Interrogating intercultural competence through a “pedagogy of interruption”: a metasynthesis of intercultural outreach projects in music teacher education[J]. Research studies in music education, 2021, DOI: 1321103X211026007.

|

| [26] |

方可. 教学原理与方法论[M]. 上海: 上海文艺出版社, 2002: 109-129.

|

| [27] |

BILSON A. Promoting compassionate concern in social work: reflections on ethics, biology and love[J]. British journal of social work, 2007, 37(8): 1371-1386. DOI:10.1093/bjsw/bcl060 |

| [28] |

BROWN STEFAN, KEATING FRANK. The film club: reflections on the use of contemporary film to teach ethics to social work students[J]. Ethics and social welfare, 2015, 9(3): 312-321. DOI:10.1080/17496535.2015.1024155 |

| [29] |

CAVENER J, VINCENT S. Enhancing knowledge and practice of “personal reflexivity” among social work students: a pedagogical strategy informed by Archer’s theory[J]. Social work education, 2020, 40(8): 961-976. |

| [30] |

FANTUS SOPHIA. Teaching note—theatre of the oppressed and social work ethics education: an innovative teaching module[J]. Journal of social work education, 2019, 56(3): 607-613. |

| [31] |

GOLDINGAY S, BODDY J. Preparing social work graduates for digital practice: ethical pedagogies for effective learning[J]. Australian social work, 2016, 70(2): 209-220. |

| [32] |

GROESS JOAN. Teaching note―conceptualization of a contemporary social work ethics Course[J]. Journal of social work education, 2015, 51(4): 691-698. DOI:10.1080/10437797.2015.1076276 |

| [33] |

IXER GRAHAM. The concept of reflection: is it skill based or values?[J]. Social work education, 2016, 35(7): 809-824. DOI:10.1080/02615479.2016.1193136 |

| [34] |

JOINER M J. Digital ethics in social work education[J]. Journal of teaching in social work, 2019, 39(4-5): 361-373. DOI:10.1080/08841233.2019.1654590 |

| [35] |

JÖNSSON J H, FLEM A L. Global social work ethics and international field training: the experiences and practice dilemmas of Norwegian and Swedish social work students[J]. International social work, 2020, 65(1): 35-48. |

| [36] |

LAM C M, WONG H, LEUNG T T F. An unfinished reflexive journey: social work students’ reflection on their placement experiences[J]. British journal of social work, 2007, 37(1): 91-105. |

| [37] |

MARTINEZ-BRAWLEY E, ZORITA P M B. Contemporary social work practice and education: a call for a reexamination[J]. Cuadernos de trabajo social, 2017, 30(1): 109-118. |

| [38] |

PAPOULI ELENI. Aristotle’s virtue ethics as a conceptual framework for the study and practice of social work in modern times[J]. European journal of social work, 2018, 22(6): 921-934. |

| [39] |

PATIL T, ENNIS G M. Critically reflecting on the Australian association of social workers code of ethics: learning from a social work field placement[J]. The British journal of social work, 2017, 48(5): 1370-1387. |

| [40] |

PAWAR M, HUGMAN R, ANSCOMBE A W, et al. Searching for virtue ethics: a survey of social work ethics curriculum and educators[J]. The British journal of social work, 2020, 50(6): 1816-1833. DOI:10.1093/bjsw/bcz106 |

| [41] |

TSANG N M. Otherness and empathy—implications of Lévinas ethics for social work education[J]. Social work education, 2016, 36(3): 312-322. |

| [42] |

WALKER SHARON. Relationship-based teaching: a relational ethics led approach to teaching social work[J]. Ethics and social welfare, 2015, 9(4): 394-402. DOI:10.1080/17496535.2015.1088703 |

| [43] |

高万芹. 社会工作伦理课程教学改革研究——以武汉科技大学社会工作伦理课程教改为例[J]. 教育教学论坛, 2019(45): 124-125. |

| [44] |

官心. 基于“非指导性教学理论”的课程教学改革探析——以“社会工作价值与伦理”为例[J]. 科教文汇(中旬刊), 2020(4): 111-112. |

| [45] |

姜地忠. 《社会工作价值与伦理》课程教学中面临的主要困难与解决途径[J]. 教育教学论坛, 2014(14): 170-172. |

| [46] |

刘玲, 郭镜. 社会工作伦理课程导入体验式学习的行动研究[J]. 芜湖职业技术学院学报, 2014(4): 82-85. DOI:10.3969/j.issn.1009-1114.2014.04.020 |

| [47] |

吕新萍. 价值理念的传递——MSW《社会工作伦理》课程教学的经验与反思[J]. 社会工作(学术版), 2011(2): 27-29. |

| [48] |

罗肖泉. 社会工作伦理教育的模式与目标[J]. 徐州师范大学学报, 2006(3): 100-104. DOI:10.3969/j.issn.1007-6425.2006.03.020 |

| [49] |

石礼华, 刘庚常. 医务社会工作专业开展生命伦理教育探析[J]. 中华医学教育杂志, 2015(6): 878-879, 924. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-677X.2015.06.021 |

| [50] |

仝秋含, 薛彬鹏. 本土社会工作伦理教育的改进初探[J]. 现代交际, 2015(7): 30. DOI:10.3969/j.issn.1009-5349.2015.07.021 |

| [51] |

王雯娟. 社会工作者职业化过程中知识积累阶段的伦理困境初探——以《社会工作伦理》课程教学为例[J]. 现代企业教育, 2014(4): 19-20. DOI:10.3969/j.issn.1008-1496.2014.04.015 |

| [52] |

张剑, 黄晓燕. 社会工作价值与伦理教学实践模式初探[J]. 社会工作(学术版), 2011(2): 31-33. |

| [53] |

邹海蓉. 问题为本学习法在社会工作伦理教学中的运用[J]. 湖北经济学院学报(人文社会科学版), 2013(11): 155-156. |

| [54] |

He L T, XU J B. Confucian ethics in the development of a social work code of Ethics for China[J]. British journal of social work, 2021, DOI: 10.1093/bjsw/bcab135.

|

| [55] |

GRAY M. Moral sources and emergent ethical theories in social work[J]. British journal of social work, 2010, 40(6): 1794-1811. DOI:10.1093/bjsw/bcp104 |

| [56] |

SALTZSTEIN H D, KASACHKOFF T. Haidt’s moral intuitionist theory: a psychological and philosophical critique[J]. Review of general psychology, 2004, 8(4): 273-282. DOI:10.1037/1089-2680.8.4.273 |

| [57] |

ARCHER M. The reflexive imperative in late modernity[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2012: 249-291.

|

| [58] |

颜安, 王福帅. 社会工作伦理本土化研究述评[J]. 社会工作, 2018(2): 103-109, 112. DOI:10.3969/j.issn.1672-4828.2018.02.010 |

| [59] |

冯友兰. 中国哲学史[M]. 北京: 商务印书馆, 2011: 96-133.

|

2022, Vol. 22

2022, Vol. 22