2. 中央民族大学民族学与社会学学院,北京,100081

2. 中央民族大学民族学与社会学学院,北京,100081

2. School of Ethnology and Sociology, Minzu University of China, Beijing, 100081, China

互联网时代重构了人们的工作、学习、休闲、情感等方方面面。尤其在当前的新冠肺炎疫情防控常态化期间,信息通讯技术(Information and Communication Technology,下文简称为ICT)更是深刻影响着人们的日常生活,老年人群体所受到的冲击尤甚。2020年我国60岁及以上人口总数达到2.64亿人,占全国总人口的18.7%[1],人口老龄化情形突出,但60岁以上的老年网民规模约1.11亿人,仅42.0%的老年人使用网络。[2]事实上,很多老年人不使用网络或使用很单一,集中于网络社交、新闻浏览、网络娱乐等,极少用于商业消费等。[3-5]新冠肺炎疫情防控期间,很多新闻也报道了老人因不会使用ICT而带来的不便和尴尬。与年轻人相比,老年人更可能享受不到互联网的便利和成果,他们遭遇了数字鸿沟问题。[6]

学界普遍认为,数字鸿沟本质上是一种数字社会中的参与不平等,是人们在ICT上的接入、使用和效果上的差距[7],可存在于不同国家、不同区域、不同人群中。[8]老年群体由于生理机能衰减、认知能力下滑以及社会经济处于劣势地位等原因,更可能被互联网边缘化,成为新型社会排斥下的数字化弱势群体。[9-10]鉴于ICT对老年人有提升生活幸福感、增强认知能力、降低孤独感、提高社区归属感和社区参与等多重益处[11-16],现有很多研究在指称老年人存在数字融入难题的事实基础上,集中探析老年人数字鸿沟的表现、产生的主客观原因、解决措施等[17-19],并从知识沟理论、社会排斥理论、创新扩散理论、技术接受模型、使用与满足理论等视角进行分析[20],共同刻画了老年人数字鸿沟形成的结构性与能动性等多重复杂原因。这些关于老年人数字鸿沟的研究,描述比较具体,也对各因素间的相关性进行了一定的揭示,但依然有不少值得斟酌之处。比如预设了互联网融入对于老年人的益处,而轻视了网络诈骗、隐私泄露等糟糕数字环境的不良影响;忽略了老年人可能自主性选择与ICT“断连”,老年群体自身的话语未被重视[21];可能还高估了老年人互联网行为的同质化,未注意老年人内部会因不同的生命历程而存在个体差异[22],等等。

总之,已有关于老年人数字鸿沟的研究对老年人与ICT之间的复杂关系把握不够,以老年人自身为主体来切入研究的思路也相对薄弱,尤其是关于结构性因素与能动性因素如何互动而造成数字鸿沟的相关问题的讨论更少。因此,有必要构建一个综合性模型来分析老年人遭遇数字化排斥的内在机理及机制。

二、研究设计(一)研究思路

本文以老年人为主体切入,并重点讨论老年人数字鸿沟的形成机理与原因。

老年人对于时代与技术的冲击并非不能融入,他们年轻时可以很轻松地接受电视传媒、现代电器等新事物、新技术。但互联网却给他们很大的冲击和很多难题,这值得深究。生命周期、历史时机、社会场景相互之间重叠交织,塑造了个体对社会结构变迁的多重体验感。有必要将老年人的生命全历程、个人因素与社会环境因素等结合起来,构建一个综合性模型来探析老年人数字鸿沟的生成原因、内在机理及过程。

本研究采用定性研究方法,同时又因为侧重于发掘逻辑,故以扎根理论为主要分析方法,从下而上地根据资料进行经验概括,寻找核心概念,建立相互联系,以此来构建理论,探究老年人数字鸿沟形成的重要影响因素及其内在逻辑关联。

(二)研究对象取样

本研究通过目的抽样方法在2020年12月至2021年3月从广东、广西选取样本,并依据具体的访谈情况和内容适当进行动态调整,以符合理论建构完整性的标准。一共选取了19位老年人(60岁以上)为研究对象,有男性和女性,有来自城镇和农村的,过往的职业为农民、会计、销售、事业单位工作人员或家庭主妇等。如此差异性的选择,是为了增加样本的理论代表性。表1为被访谈对象的性别、年龄以及互联网使用工具的信息。

| 表 1 受访者基本信息 |

(三)研究方法

依据质性研究的相关准则和研究伦理要求,本文采用半结构访谈法,分别对19个对象进行访谈。根据被访谈者的情况,选择电话访谈或者线下面对面访谈,时间为30—50分钟。收集了他们的过往经历、生活现状、社会交往、自我评价、互联网使用情况、互联网对生活的影响、互联网的评价等方面的资料。在访谈前不对研究对象做出预设,通过访谈收集资料,如实予以记录。并根据扎根理论方法来整理分析资料,先对原始资料进行编码,然后提炼抽象概念并进行比较和分析,层层概括,最终将经验上升为理论,构建数字鸿沟形成原因的模型。

三、资料分析与研究发现(一)编码策略

扎根理论方法在操作上通过开放式编码、轴心式编码和选择式编码对收集的资料进行处理,以下是具体操作步骤。

1. 开放式编码

第一步是开放式编码,对原始文本资料进行逐句登录和标签,以便发现初始概念和范畴。一共提取113个代码对原始资料进行编码,对代码进行概念化后,形成了43个初始概念;在初始概念的基础上又归纳提炼出14个范畴,分别为互联网工具使用素养、互联网应用领域、互联网使用难点、互联网使用体验、互联网使用的应对举措、互联网对生活的影响、自我评价、过往经历、生活现况、朋辈同伴、家庭、时代特征、年轻人的比较优势、个人的互联网态度(见表2)。

| 表 2 受访老人数字鸿沟经历的概念化与范畴化 |

2. 轴心式编码

第二步是轴心式编码,其主要任务是分辨出主范畴和副范畴,发现并建立各范畴之间的联系。通过对开放式编码提炼出的14个范畴作进一步的分析比较、关系联结,又得到7个主范畴,分别是老年人互联网使用特性、互联网定位、自我认知、生命历程、重要他人、社会环境、个体能动性(见表3)。

| 表 3 老年人数字鸿沟形成的轴心式主范畴 |

3. 选择式编码

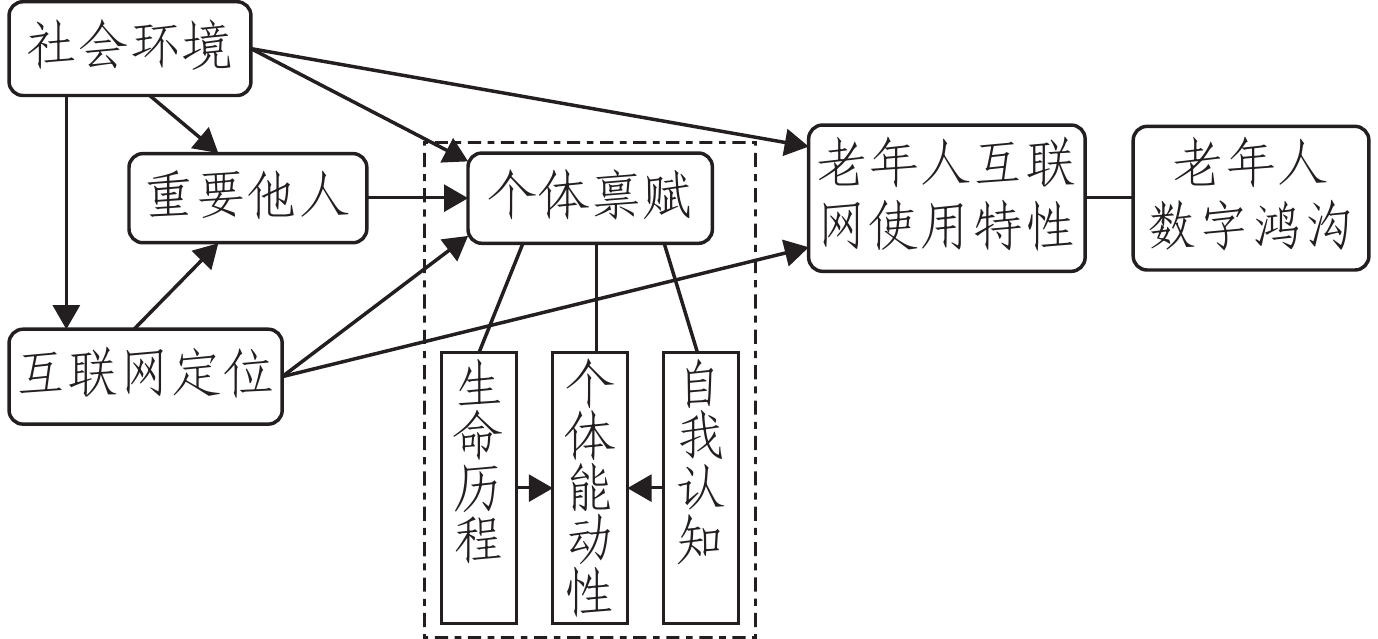

第三步是选择式编码,是从已有的主副范畴中发展出“核心范畴”来统领大部分研究结果,形成一个有完整故事线的宽泛性理论。结合前两步编码,通过对各主范畴之间关系的反复梳理,本研究确定的核心范畴是“老年人数字鸿沟形成的影响因素”,主要由个人禀赋(包括自我认知、生命历程和个体能动性)、重要他人、互联网定位和社会环境因素四者构成;它们之间的相互作用共同塑造了老年人的互联网使用特性,引发老年人数字鸿沟问题(见图1)。

|

图 1 老年人数字鸿沟形成及影响因素模型 |

4. 模型构建

由图1可知,老年人在个人生命历程中经历的生命事件及其发生顺序会影响其个体能动性和后续行为,旧的习惯和生活方式延续到互联网时代也会面临适应性难题。互联网深刻冲击了人们的生活,给年轻人赋予了优势,却忽视了老人并强化了他们的边缘性地位。家人、朋辈深刻影响着老年人对于互联网及其工具的接受、使用能力、使用方向与空间、评价体验等。此外,社会环境整体上给予了老年人很多社会关怀和优待,但更多安排老年人“撤出”社会,在体制结构上边缘化他们,并形成氛围。老年人确实进行了很多积极努力,也得到了周边群体的各种支持,但老年人的互联网使用能力弱被当作了“理所当然的事实”,这样降低了老年人的自我效能感和对互联网的需求。在互联网时代老年人全方位落后于年轻人,受到数字化社会的排斥,易形成数字鸿沟。

5. 理论饱和度检测

共有19位老人作为被访者,先访谈14位并整理分析了他们的文本资料,形成初步结论。然后继续对预留的5位老人进行访谈和文本资料分析,并无新的概念、重要范畴和关系出现,分析结果仍可行,表明构建的模型已达到理论饱和。

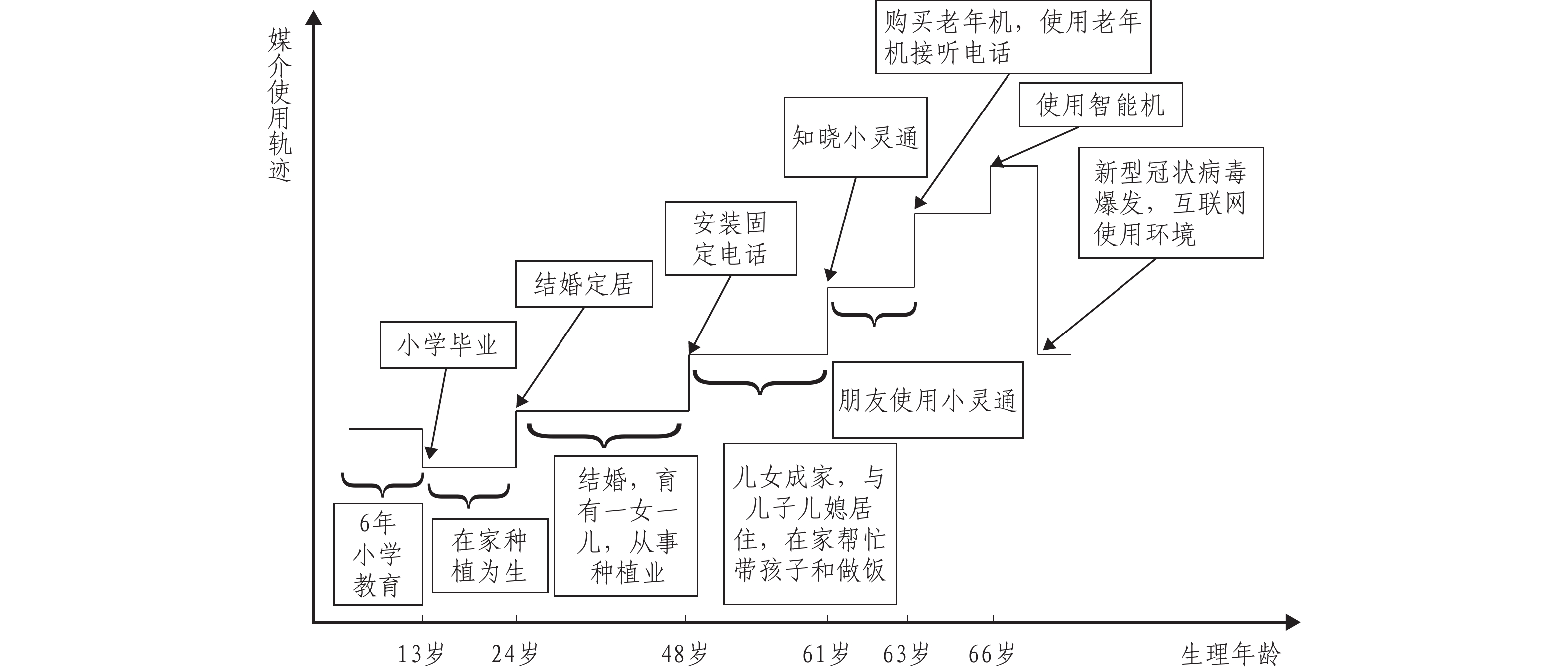

本研究中被访的每位老年人在通讯网络媒介的使用轨迹上具有很多相似性。可以被访者A16为例展开故事线的叙述。

A16是位女性长者,居住在G市B区,小学毕业,年轻时务农,家庭经济处于小康水平。因年岁已大,现与儿子居住在一起,负责家中的早午餐和孙辈的接送等工作,家中物资购买以及其他生活问题皆由儿子与儿媳解决。A16于2003年在家中安装了固定电话,2016年女儿帮她购买了老人手机,主要是接听电话和看时间。2018年儿子将旧智能手机给了A16,至今A16一直使用该智能手机。A16使用智能手机的功能仅限于通讯,主要是接电话,很少拨打电话。新冠肺炎疫情爆发以后,出行、就医等都需要展示健康码。A16曾单独前往医院就诊,由于不会使用智能手机申请健康码,所以未能进入医院就诊;后在子女帮助下才申请了健康码,并由子女陪同去医院就诊。经历申请健康码事件后,A16意识到自己在互联网使用上的困难,想学习。遇到互联网使用问题时,她一般找儿子帮助解决,儿子要重复多遍教A16操作,但A16很快又忘记如何使用。学习互联网的困难使得A16觉得互联网是年轻人的,产生了自己年龄大、记性差、不聪明、学不会和不想学的消极情绪。新冠肺炎疫情平缓之后,A16与丈夫去汽车客运站搭乘大巴回老家探亲,发现客运站专门为老年人设置了“绿色通道”,不用通过互联网也能成功出行。由此A16认为,新冠肺炎疫情过后社会将考虑到老年人的困难,关怀优待老年人,不会使用互联网也能继续原来生活。A16学习互联网使用的动力进而被削弱,现在她又恢复到新冠肺炎疫情前只使用智能手机接听电话的状态(见图2)。

|

图 2 媒介使用轨迹历程 |

通过分析发现,A16个人早年生活中未接触过互联网,对互联网的功能及其对现在生活的重要性缺乏足够认识,认为早年没有互联网但生活也挺美好。早年经历影响了A16对互联网的需求与情感认同,认为自己的生活有无互联网并无太大影响。在面对互联网使用困难问题时,A16认为,是自己年岁大、没有文化(仅小学文化)、不聪明和记性差导致不会使用互联网,这反映了其在互联网使用上存在较弱的自我效能感。事物发展的时间顺序对个人起着重要作用,A16早年生活的时空没有互联网,最早接触的是固定电话和老年机,她已习惯了早年形成的生活方式,喜欢面对面与亲人及同伴互动,认为使用互联网视频或语音没有感觉,冲淡了亲情。此外,她也受到相互关联的同伴与家人生命历程以及家人行为和同伴互联网使用的影响,其互联网的需求程度和学习动力随之波动。在新冠肺炎疫情后,A16由于不熟悉使用互联网,面临出行医疗等方面的困难,感觉落后于年轻人,落后于社会。因此,她开始学习使用互联网并寻求家人帮忙,但社会“绿色通道”之类的设置,反而让她放弃继续学习而恢复过往状况,技能使用问题未得到根本解决,新一轮互联网使用困境开始循环。

(二)模型阐释

借助扎根理论方法,本文建构了老年人数字鸿沟形成的原因模型,个人禀赋、重要他人、互联网定位和社会环境是其中关键性的四个影响因素。

1. 个体禀赋因素

由图1可知,个体禀赋因素主要包括老年人的生命历程、自我认知和个人能动性等。文本资料显示,老年人的个人禀赋因素深刻地影响了他们的互联网使用特性,是造成老年人数字鸿沟的最直接原因。

当代老年人的生命历程具有特殊性,他们见证和参与了国内巨大的时代变迁。早年国内物质生活落后,他们的重心是关注个人和家庭的温饱,努力从事经济生产。互联网尚未出现,他们通过报纸广播等了解时事,以信件联系亲友。之后才接触到固定电话、老年手机和智能手机。

年轻时没有电话,后来经济条件好了,家里才用固定电话。平时都是走亲访友,直接带着孩子过去探望长辈。到2003年家里才有了电话,自己的老人手机也是近两年才有,更不用说网络了……。(A15)

很多老年人是到中老年才接触互联网,属于“数字移民”,在互联网使用能力和需求程度上与年轻人相比存在一定差距。

老年人的生活现状也影响着其互联网的需求。他们的生活半径通常比较短,生活方式比较固定,娱乐休闲也能在现实中得到满足。

与孩子一家人吃住在一起,我和小孙女住。早上起来做早餐吃,然后喂鸡,去菜市场买菜,坐在商场和别人聊天,中午做饭吃饭,睡一会,下午在家里看电视或者去邻居家聊天。以前手脚还方便时,去玩“锄大地”,种菜。到了放学的时间就去学校接双胞胎,晚上吃饭,看电视,到点就睡,智能手机对于我没什么太大的作用。(A17)

这些言论比较具有代表性,反映出互联网并非老年人日常生活中的必备品。

年轻时没有网络,但是依然生活幸福。现在的生活没有网络与过往也没有任何区别……那么多年没有手机上网都过来了,学了我也不需要,无聊了我看看电视更舒服。(A17)

有不少老年人认为,自己的教育程度低,年龄大,记性差,不聪明,学会使用互联网的可能性低,主动放弃了学习。有类似标签性言辞的竟然在受访的19位老年人中有17位。

年龄大,记性差了,变得好笨,学什么都学不会,用智能手机上网对于我来说太难了。要是在年轻的时候我还是有信心学会的,但是现在老了,学得又慢,忘得又快,孩子教了,不到一分钟又忘了。之后自己干脆就不学了,上网是年轻人的事。(A12)

自己过往都没使用过互联网,现在也不想学,学来不知道干什么,浪费脑细胞。(A1)

归因于不需要互联网,学不会使用互联网,主动放弃学习,类似的认识评价降低了老年人使用互联网的动机和热情。只有他们感受和认知了互联网的益处,好奇互联网的魔力,才能有更强的学习动机和动力。

自己也很羡慕别人用手机,觉得很有趣,也想用,想学。(A13)

当老年人能主动向家人和他人学习时,他们就可以更顺畅地融入互联网世界。

2. 重要他人因素

人是社会关系的总和,朋辈同伴和家人等重要他人因素影响着老年人对互联网工具的使用、应用的领域及需求程度等。

朋辈是个体行为和价值观的重要参照群体,身边朋辈同伴的生命历程对老年人个体有着重要影响,包括心理、行为、态度等多个方面。如对互联网工具的选择上,朋辈同伴的影响就很大。

互联网是年轻人用的,我们一群老伙伴用的基本上是老年机。(A16)

周围同伴使用智能手机能上网打牌和看电视,很羡慕,就好奇去买了智能手机,用来看电视以及与朋友打牌。(A13)

对手机类型的需求、上网的需求、对互联网的态度与情感等,都受到同伴的强烈影响。

我们很少打电话或进行微信视频聊天,还是面对面好,可以见到对方,比较有趣,聊着也比较有意思。经常一起去超市,一边买菜,一边聊天。我们不习惯把手机带在身边,很少接到电话,一般电话联系不到我们。所以我们很少用手机,用手机也不知道干什么。(A17)

老年人的互联网使用领域、使用意愿、使用素养等都深受同伴的影响。比如用智能手机主要是通讯或共同爱好分享。

我们平时用手机进行微信聊天,看新闻,听书,听音乐,看视频,看到有趣的搞笑视频会互相分享。有时看到一些健康知识以及有关食物相克的文章我们也会互相转发,见面还会聊聊这些。(A13)

与朋辈同伴互动,融入其中,保持着与同伴的一致性。因此,老年人使用老人手机而不使用互联网,热衷面对面地线下互动;即使使用智能手机,也是偏爱于通讯和娱乐应用,而较少给个人增值。

家人对于老年人的互联网使用行为、互联网需求程度及自我认知等有着重要影响。有些年轻的家庭成员受到“老年人退出社会”观念的误导,“问题化” “弱化”老年人,很多事情也是替老人做主,让老年人在家庭中的角色边缘化,忽视老年人的能力提升与成长。

我只负责家里孩子上下学接送、煮饭、搞卫生,家里买东西不需要我操心。子女们都知道这些我不会,所以都是他们买的。我看电视都不会,是叫他们弄的,有时候他们上班就先帮我弄好,我只要打开看就好了。(A10)

这些很可能会挫伤老年人学习新事物的动力,还会削弱老年人的自我认同感,强化不良的社会标签。家庭也可能是老年人使用互联网的推动力,年轻人可以教老年人新的知识,使其与社会变迁同步发展。家人居住的远近更是明显影响老年人对互联网的需求,家人离得比较远的老年人通常会积极学习使用互联网与亲人视频。

孙女去读大学了,以前从来没有离开自己身边,后来买了智能手机,申请了微信号,学会了与她视频,虽然有时候还是不太会用。(A13)

3.互联网定位

老年人深刻感受到互联网对日常生活、社会关系的冲击与改变,并认为在这个改变过程中,年轻人占据优势而自身处于劣势,即互联网的定位缺少对适老化给予足够的考量。

尽管有很多老人认为互联网对自己的生活可有可无,但他们承认遭遇了互联网对社会生活的各类重构。比如新冠肺炎疫情出现后,互联网技术大量使用,很多老年人面临出行难、支付难以及就诊难等问题。

去医院就医,不知道怎么申请健康码,医院不让进,后面让自己儿子帮忙申请才成功看病。(A16)

在平常生活中,很多老年人也体会到互联网的魅力和不使用互联网的不利结果。

有一次出门,付钱的时候才发现自己没带钱包,当时不会使用微信和支付宝支付,看到年轻人使用手机支付,确实很方便。如果自己会就好了,就不会买不成东西,还要回家拿钱包。(A13)

在互联网的使用上,老年人确实与年轻人存在代际差异。在互联网知识及其应用和效果上,年轻一代比老年人具有显著优势。年轻人成长于物质生活丰裕的时代,受到了良好的教育,学习能力强,社会氛围好,很多人伴随互联网长大,他们是数字土著。互联网的发展与应用也具有明显的年轻化特征,更适合于年轻人的需求。被访的多位老人表示,年轻人受教育水平高,聪明,记性好。

互联网是年轻人使用的。(A1)

多位老人使用老年机,限于接打电话;有智能手机的老人也常用于通讯,偶尔娱乐休闲。

我一般使用手机进行微信聊天,看新闻,听书,听音乐和看视频,我喜欢趣味性高和使用方便的软件,玩着这些软件,时间很快就过去了。(A13)

在互联网时代年轻人有更多优势,年轻人借助互联网更方便地出行、支付、旅游、购物、学习等;老年人却被忽略了,互联网被老人用于打发无聊时间。

平时自己无聊的时候,就会上网看看新闻,刷刷抖音,打发时间。(A12)

4. 社会因素

老年人使用互联网的需求、对互联网的态度评价受到生活环境、社会政策等因素的影响;社会对老年人的刻板印象评价以及老年人撤离社会的文化观影响着老年人的自我认知,促使其回归家庭,进而影响老年人的互联网使用。

新冠肺炎疫情防控的常态化使让老年人的互联网使用得到更多关注,车站等很多地方专门开通绿色通道,以方便老年人。毕竟ICT和所有技术一样,其迭代或多或少有迹可循,社会可以事前预警,进行监控和调节来保证向善[23],做一些适老化改进。但这种社会关怀也会有非预期后果,它相对忽视了老年人的能力建设,也减少了互联网使用的机会,反而让有些老年人误认为不会使用互联网对自己生活没有影响。

我们是老人,大家都知道我们不会使用互联网,年龄大,记性差,学不会东西。谁一定会要求我们使用互联网啊,我出门一般都没有遇上一定要使用互联网的事情,毕竟自己是老年人嘛!(A7)

新冠肺炎疫情刚刚爆发时,进超市、上地铁以及去医院看病都需要健康码。我都很少出门,但是之后社会就为老年人设置了特殊通道,特别是前段时间在天河客运站,我和丈夫去梅州的时候,我们是走绿色通道的,无须使用互联网依旧成功上车。感觉不会使用互联网也没关系,社会还是很关心我们老年人的。(A16)

社会上存在一些对老年人的消极社会评价,如“年龄大” “不中用” “记性差”等。这些错误的社会刻板印象会被老年人内化,且形成心理防御机制,降低自己内心的焦虑,这样进一步削弱了老年人学习互联网的动力。消极的社会氛围不利于老年人适应互联网社会,可能让老年人的互联网使用困难循环往复,被排斥在社会发展之外,无法与年轻人共享互联网发展成果,因此产生代际数字鸿沟。

四、讨论与启示(一)结论与讨论

本研究发现,老年人的数字鸿沟由社会环境、互联网定位、重要他人和个体禀赋四个因素的共同作用与影响所形塑。第一,数字化互联网渗透至社会的各类关系、制度、结构等领域,不论是组织、群体还是个人都难以回避其影响,与老年人相关的各种政策举措或多或少地回应了这些冲击。互联网时代的社会环境塑造了老年人的生命历程和自我认知,影响了个体能动性的选择空间,进而结构性地影响了老年人的互联网使用特性,主要是老年人对互联网的需求、应用领域等。第二,互联网定位对社会生活的多个方面进行了重构,社会生活的运行轨迹与逻辑发生了重要变化,并更多地让年轻人取得了比较性优势;向年轻一代学习、依赖子代等文化反哺情形,朋辈同伴日常更多地线下互动,这都反映出老年人处于互联网的边缘,且这一事实似乎为老年人所内化,最终影响了老年人的互联网应用领域、使用体验等。第三,家人和朋辈同伴等重要他人既支持了老年人在互联网时代的日常生活,影响了他们的自我认知评价,也形塑了老年人个体能动性的运行轨迹;老年人在互联网使用上呈现出较强的同质性特征,老年人互联网的使用素养、应用领域和使用体验深受重要他人的影响。第四,个体禀赋既受到前述三个因素的重要影响,又独立发挥作用,是形塑老年人互联网使用特性的最直接原因。老年人的个体生命历程、自我认知也影响着他们使用互联网的个体能动性,进而个体禀赋最终让不同的老年人在互联网使用上存在一定差异。总之,老年人所处的时空社会环境、互联网定位影响着老年人的个体禀赋及关联的重要他人,重要他人又影响了老年人的个体禀赋状况,它们共同形塑老年人的互联网使用特性,造就了老年人的数字鸿沟。

本文还发现,老年人之间可能会构建一个同辈群体组成的“小世界”,小世界的文化逻辑、共享规范设定了信息的拥有、利用等[24];再加上社会也对数字技术的迭代做出了某些适老化的改造与调整。因此,从老年人的角度看,他们只是“被迫”卷进了数字化互联网时代,能调整和适应,生活上受到的冲击可能并不大。因此,ICT对于他们并非特别重要,更多的是可有可无。这也和很多人类学观察到的事实比较类似:地方社会或特殊群体文化具有很强的再生力,能应对新技术的冲击,能包容新技术。[25]如此也可能意味着数字鸿沟可以是一种外在的客观情形,但并非当事人主体的主观体验事实。

本研究结果还可以结合生命历程理论视角来讨论。生命历程视角探讨人们的生命随着时间发展的连续性和变化,强调社会机制与个体特质共同形塑了个体的生命历程。[26-28]本研究建构的老年人数字鸿沟多成因模型可以被视作生命历程视角的拓展性应用。当前的社会环境与互联网的定位未能形成整体适老化与老年友好型的社会氛围;老年人过往的生命历程让他们更易与同辈群体产生共鸣,与子代则会形成明显差异甚至隔阂。到了晚年,老年人面临数字时代的冲击,虽经个体能动性的努力会呈现出老年人应对上的内部差异,但由于他们的个体能动性深受相似生命历程和相近自我评价的影响,因此他们自主选择空间的波动幅度并不大,大体上老年人的互联网使用特性会趋于同质。简而言之,在当代老年人身上,社会历史、社会结构和个体生命历程最终交织出了同龄群体效应,与年轻一代相对照,形成了互联网场域中的代际数字鸿沟。

(二)对社会工作的启示

缩小老年人互联网使用的差距,消除代际数字鸿沟,让老年人共享互联网时代的发展成果,是社会文明的应有之义。从社会工作介入的角度看,前述发现有三方面启示。

一是在个人层面,增强老年人的自我效能感,让其主动适应社会变迁。可开展个案辅导和自我认知小组,帮助老年人充分认识自己的能力,发挥个人的能动性,改变对自己的负面评价和无能力的消极想法,增强信心,学习接受互联网社会的新型生活方式,踏出已有的舒适圈。

二是在人际层面,激发团体动力,促使行为改变。可以组织社区老年人开展老年人互联网互助小组,通过老年人小组的内部互动、相互支持以及分享互联网使用的经验和方法,影响小组成员的互联网使用,澄清同伴对互联网的错误认识及明晓互联网的重要性。可以协助家庭成员形成支持性小组,增进家庭成员间的互动,改变家庭成员对老年人能力病态化的看法,让家人重视老年人的能力建设,提升老年人的能力,尽量改变事事为老年人操办的处事方式。

三是在社会层面,强调去标签化,推动互联网的适老化建设。可以发挥社区的教育功能,宣扬年龄平等观念,改变大众对老年人的刻板印象,减少环境对老年人能力建设的压力。倡导政府政策的完善,不仅设置“绿色通道”,关怀老年人在互联网时代的尴尬处境,还要加大投入,提高老年人的互联网使用能力,互联网的政策设计也要有适老化导向。同时,互联网设备及应用软件的生产企业,也应承担企业社会责任,对相关产品进行适老化的开发与设计。

| [1] |

国务院第七次全国人口普查领导小组办公室. 2020年第七次全国人口普查主要数据[M]. 北京: 中国统计出版社, 2021: 9.

|

| [2] |

中国互联网络信息中心(CNNIC) . 第48次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL]. (2021-09-15). http://cnnic.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202109/t20210915_71543.htm.

|

| [3] |

吴新慧. 老年人互联网应用及其影响研究——基于CSS(2013)数据的分析[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2017(4): 63-72. |

| [4] |

沈艺. 基于CNNIC数据的老年人互联网应用分析[J]. 老龄科学研究, 2014(9): 62-67. DOI:10.3969/j.issn.2095-5898.2014.09.008 |

| [5] |

丁志宏, 张现苓. 中国城镇老年人上网状况及其影响因素[J]. 人口研究, 2021(2): 61-74. |

| [6] |

程云飞, 李姝, 熊晓晓, 等. “数字鸿沟”与老年人自评健康——以北京市为例[J]. 老龄科学研究, 2018(3): 14-25. DOI:10.3969/j.issn.2095-5898.2018.03.002 |

| [7] |

周向红. 从数字鸿沟到数字贫困: 基本概念和研究框架[J]. 学海, 2016(4): 154-157. DOI:10.3969/j.issn.1001-9790.2016.04.022 |

| [8] |

耿晓梦, 喻国明. 数字鸿沟的新样态考察——基于多层线性模型的我国居民移动互联网使用沟研究[J]. 新闻界, 2020(11): 50-61. |

| [9] |

陈文沁. 老龄化社会中的数字鸿沟与数字赋能[J]. 青年记者, 2020(25): 12-13. |

| [10] |

黄晨熹. 老年数字鸿沟的现状、挑战及对策[J]. 人民论坛, 2020(29): 126-128. DOI:10.3969/j.issn.1004-3381.2020.29.045 |

| [11] |

许肇然, 胡安安, 黄丽华. 国内外老年人互联网使用行为研究述评[J]. 图书情报工作, 2017(20): 140-148. |

| [12] |

彭希哲, 吕明阳, 陆蒙华. 使用互联网会让老年人感到更幸福吗?——来自CGSS数据的实证研究[J]. 南京社会科学, 2019(10): 57-68. |

| [13] |

靳永爱, 赵梦晗. 互联网使用与中国老年人的积极老龄化——基于2016年中国老年社会追踪调查数据的分析[J]. 人口学刊, 2019(6): 44-55. |

| [14] |

赵建国, 刘子琼. 互联网使用对老年人健康的影响[J]. 中国人口科学, 2020(5): 14-26,126. |

| [15] |

杜鹏, 汪斌. 互联网使用如何影响中国老年人生活满意度?[J]. 人口研究, 2020(4): 3-17. |

| [16] |

王宇. 智能手机使用对老年人主观健康的影响研究——基于 2016 年中国老年社会追踪调查( CLASS) 数据[J]. 人口与发展, 2020(6): 65-75,112. |

| [17] |

杜鹏, 安瑞霞. 新冠肺炎疫情对老年健康服务的影响及启示[J]. 河北大学学报(哲学社会科学版), 2021(1): 92-98. |

| [18] |

杨一帆, 潘君豪. 老年群体的数字融入困境及应对路径[J]. 新闻与写作, 2021(3): 22-29. DOI:10.3969/j.issn.1002-2295.2021.03.005 |

| [19] |

陆杰华, 韦晓丹. 老年数字鸿沟治理的分析框架、理念及其路径选择——基于数字鸿沟与知沟理论视角[J]. 人口研究, 2021, 45(3): 17-30. |

| [20] |

潘曙雅, 邱月玲. “银色数字鸿沟”的形成及弥合——基于2001—2019年的文献梳理和理论透视[J]. 新闻春秋, 2021(1): 27-33. DOI:10.3969/j.issn.2095-4018.2021.01.004 |

| [21] |

方惠, 曹璞. 融入与“断连”: 老年群体ICT使用的学术话语框架分析[J]. 国际新闻界, 2020(3): 74-90. |

| [22] |

汪斌. 多维解释视角下中国老年人互联网使用的影响因素研究[J]. 人口与发展, 2020(3): 98-106. |

| [23] |

刘秀秀. 技术向善何以可能: 机制、路径与探索[J]. 福建论坛 (人文社会科学版), 2020(8): 83-91. |

| [24] |

CHATMAN E A. The impoverished life “world of outsiders”[J]. Journal of the American society for information science, 1996, 47(3): 193-206. DOI:10.1002/(SICI)1097-4571(199603)47:3<193::AID-ASI3>3.0.CO;2-T |

| [25] |

韩馨. 乡土社会中地方性知识再建构: 人类学视野下的技术研究[J]. 北方民族大学学报, 2020(4): 101-108. |

| [26] |

包蕾萍. 生命历程理论的时间观探析[J]. 社会学研究, 2005(4): 120-133,244-245. |

| [27] |

ELDER, G H, JOHNSON M K, CROSNOE R. The emergence and development of life course theory[M]// MORTIMER J T, MICHAEL J. Handbook of the life course. New York: Springer, 2003: 3-19.

|

| [28] |

李强, 邓建伟, 晓筝. 社会变迁与个人发展: 生命历程研究的范式与方法[J]. 社会学研究, 1999(6): 1-18. |

2022, Vol. 22

2022, Vol. 22