2. 南京中医药大学养老服务与管理学院,江苏 南京, 210023

基金课题

- 南京工程学院高等教育研究项目“基于学习体验的地方应用型本科院校课程教学质量评价与优化” (2019YB04);南京工程学院创新基金面上项目“基于利益相关者网络的地方高校产教融合育人机制研究” (CKJB202108)。

作者简介

- 程诗婷 (1990— ),女,汉族,讲师,博士;主要研究方向:社会工作人才培养.

通讯作者

- 谢士钰 (1987— ),女,汉族,讲师,博士;主要研究方向:公共管理。E-mail: 396767349@qq.com。.

文章历史

- 收稿日期:2021-05-02

2. 南京中医药大学养老服务与管理学院,江苏 南京, 210023

2. School of Elderly Care Service and Management, Nanjing University of Chinese Medicine, Jiangsu, 210023, China

社会工作在推进我国社会治理创新中发挥重要作用,而社会工作者更是提升基层社会治理效能的重要力量。由此,政府高度重视社会工作的发展,相继出台各项政策,以支持和培育其作为重要力量参与社会建设与治理。然而与发达国家相比,我国的社会工作尚处于起步阶段,社会工作行业仍面临工资待遇偏低、职业发展前景不明朗等困境。[1]在此背景下,社会工作人才队伍不稳定,尤其是一线社会工作从业者留任意愿较低,离职率居高不下,大大影响了社会工作的服务效果,制约行业的健康发展。本研究基于实证数据分析一线社会工作者留任意愿的影响因素,探究促进一线社会工作者留任意愿提升的有效路径,以此为社会工作人才队伍建设优化提供参考,有利于推动社会工作行业的发展,助力社会治理创新。

留任意愿是指个体意识到,并且经过深思熟虑之后决定继续留在组织中的行为。[2]较低的留任意愿往往与较高的离职倾向相伴而生,直接导致组织团队不稳定,影响组织运行效率。但留任意愿与离职倾向又有所不同,除在一定程度上对员工的离职倾向作出预测外,也是对员工职业忠诚度的重要彰显。较高的留任意愿是工作绩效的积极影响因子,有助于增强员工的职业认同感,提升其工作内在积极性,促进工作绩效的提升。可见促进员工留任意愿的提升,对优化行业人才队伍、提升行业服务效率均有重要意义。

诸多研究已就留任意愿的影响因素展开理论分析与实践探讨,多关注乡村教师[3-4]、农民工[5]、村干部[6]等群体。现有研究对社会工作从业者留任意愿的直接讨论还相对较少,但有诸多研究已从社会工作者职业流动行为、主观离职倾向等密切相关方面进行了诸多有益探索。现有研究结果表明,社会工作行业离职率居高不下,社会工作者离职倾向较高已成为不争的事实,其原因复杂多样,而行业从业环境中各类弊端所带来的消极影响不容忽视。其中多数研究指出,相对较低的薪酬水平是导致社会工作者离职的重要因素[7-8],有学者直接将其视为首要原因。[9]同时,模糊的职业发展路径[10]、繁重的工作任务与复杂的工作内容[11]等也进一步加速了社会工作者人才的流失。此外,职业认同困境也是离职倾向的重要催生因素。现有研究就此从社会认同及从业者的自我职业认同两个方面展开讨论。社会认同方面,由于我国社会工作尚处于发展初期,社会公众对社会工作的了解与认可程度普遍较低,低于预期的职业社会认可[12],以及来自服务对象、家人等低程度的职业评价[13-14],对社会工作者离职倾向的提升起着促进作用。社会工作者自我职业认同方面,工作过程中较低的工作意义体验与自我职业认同[15]多被视为离职倾向产生的直接因素,同时不少研究从心理学的角度指出,过高的职业压力感及职业倦怠程度等容易滋生消极职业体验,降低自我职业认同,催生离职心理的产生。[16-17]

离职的促进因素往往被视为个体留任意愿的阻抑因子。现有研究基于不同角度,从不同层面对社会工作从业者离职倾向的影响因素展开讨论,尤其以对社会工作从业环境的分析为重点,积累了较为丰富的研究成果。然而,虽然留任意愿与离职倾向多被视为一个问题的两个方面,二者具有一定的相关性,但留任意愿和离职倾向是两种不同的心理机制[18],不同因素对留任意愿与离职倾向的影响有所不同。[19]较高的留任意愿往往表征着较高的职业归属感,与积极的职业投入与职业行为相关联,提高员工的留任意愿意义凸显。此外,相关研究对家人支持影响的关注相对有限,并且多数研究关注存在哪些影响因素,而对影响如何传递、如何发挥作用的探讨尚不充分。家人支持不仅是社会支持的一方面,同时也是对工作家庭平衡程度的重要体现,在我国家族主义文化背景下其重要性尤为凸显。本研究关注一线社会工作者,以分析家人支持对其留任意愿的影响为核心,对可能存在的社会工作者留任意愿影响路径提出理论假设,并尝试进行实证检验,探讨促进社会工作从业者留任意愿提升的有效路径,对降低行业人才流失、促进社会工作行业稳步发展作出思考。

二、理论分析与研究假设随着经济社会快速发展以及人们工作生活价值观的转变,工作家庭之间的平衡逐渐成为个体进行职业决策时重要的考量方面。而家人支持能够平衡工作家庭关系,影响着个体的职业忠诚感,对留任意愿起到促进或阻抑作用。社会支持及计划行动理论对此从不同角度作出理论论证。从职业支持的视角来看,家人支持是一种重要的“支持资源”,是社会支持的重要方面,在缓解工作压力、降低职业负面情绪等方面产生有效影响,有助于个体在工作中获得良好的情绪体验,抵御职业倦怠风险,形成积极的职业认同,提升职业忠诚度。[20]计划行动理论则进一步指出,家人对工作的态度在一定程度上表征着个体在工作中对亲属责任的完成情况。[21]个体均具有预期并顺从重要他人期望的心理倾向。积极的家人支持感是个体对履行亲属责任、实现家人期望的正向自我反馈,是个体从工作中获得的一种精神回报[22],能够有效促进工作家庭关系,形成积极溢出效应[23],在增益工作投入、降低工作压力与离职倾向中发挥着积极作用。[24]尤其在我国家族主义文化背景下,家人是个体进行行为决策的重要他人,家人的态度更被视为影响个体心理与行为的重要变量。[25]我国社会工作行业的发展尚不成熟,社会认知度与认同度普遍处于较低水平。家人对其职业的认可与支持对从业者在树立从业信心与自我职业认同中的重要性尤为凸显[20],是强化个体留任意愿的重要影响因素。由此提出如下假设。

假设1:家人支持对一线社会工作者的留任意愿存在正向影响。

家人支持以个体自身的工作体验为前因变量。从工作家庭平衡视角来看,个体对工作良好的体验与评价能够促使个体以更为积极的心态投入到家庭生活中,有效降低工作—家庭冲突的发生,有利于家人对工作积极认可与支持态度的形成。而工作体验来源于个体对工作的综合评价。个体对职业的期待已不再仅局限在薪酬待遇这一短期的经济回报上,而是更多关注工作环境以及职业所能提供的发展空间等综合性的工作条件。个体的工作体验也往往形成于对薪酬待遇、工作环境及未来发展空间的综合感知。其中,工作环境指涉工作物理环境以及包含组织文化氛围、管理风格、人际关系等在内的心理环境,积极的工作环境评价是个体工作满意度的重要表征指标[26],工作环境中的消极或负面因素又往往是个体工作压力的主要来源。而发展空间与发展机会更是激励员工工作主观能动性与创造性的有效动力,清晰可期的职业发展空间构成了个体满足自我发展需求的必要前提。由此,越来越多的组织在管理中通过构建包含经济性回报与非经济性回报的“全面薪酬”体系,吸引、激励、留住优秀员工。组织为员工提供有效的经济性薪酬、积极的工作环境、良好的发展前景,是通过将员工的个人贡献与组织目标相匹配来最大限度地满足员工需求,是促进员工工作家庭平衡、影响员工留任意愿的重要影响因素。[27]而一线社会工作者现实从业条件方面,较低的薪酬待遇、来自工作环境的高压力、较窄的职业发展空间等问题长期存在。[28-29]这些方面往往是降低家人对工作评价与认可的主要来源,同时也削弱了一线社会工作者寻求外部工作机会的机会成本,大大降低了工作满意度,成为制约一线社会工作者留任意愿提升的现实因素。由此,提出如下假设。

假设2:薪酬待遇、工作环境、发展空间对一线社会工作者的家人支持存在正向影响。

假设3:薪酬待遇、工作环境、发展空间对一线社会工作者的留任意愿存在正向影响。

假设4:薪酬待遇、工作环境、职业发展通过家人支持间接影响一线社会工作者留任意愿。

从个体发展历程来看,性别、年龄、受教育程度、专业背景不同的个体在职业期待上也存在一定差异,职业决策路径往往有所不同。这些个体因对工作回报重视方面不同,同等工作回报条件下留任意愿的程度也会有所差异。如职业发展期待程度较高的个体,其工作家庭关系及工作留任意愿的形成往往较多受到工作所能提供的发展空间的影响,而对薪酬待遇、工作条件等其他方面的考量相对较低。可见个体特征的异质性,也会在一定程度上导致其职业决策偏好的差异,影响个体留任或离职的选择倾向。由此,提出如下假设。

假设5:性别、年龄、受教育程度、专业背景对一线社会工作者留任意愿的影响因素模型起调节作用。

三、研究方法、数据来源和变量说明(一) 研究方法

本研究采用量化研究方法,主要借助多层次回归分析、路径分析、Bootstrap中介检验以及多群组分析等方法综合探讨各变量之间的结构关系,分析一线社会工作者留任意愿的现状及影响因素。所使用的数据分析软件为SPSS22.0和AMOS20.0。

(二) 数据来源与变量说明

1. 数据来源

本研究选取南京市为案例,研究数据来源于南京市民政局2020年5—6月组织的“南京市社会工作者职业调查”。该调查覆盖南京市11个区,涉及专业社会工作者、社会工作管理者、一线社会工作者以及持证未从事社会工作岗位者共4387人。本研究关注一线社会工作者的留任意向,选择其中2202名已明确表明留任意向的一线社会工作者为样本。一线社会工作者是指在社区或社会工作者机构从事专业工作的社会工作者,是我国社会工作事业的中流砥柱。从样本分布看(具体数据如表1所示),所选取的一线社会工作者研究样本以女性为主,年龄结构趋于年轻化,具有社会工作专业背景的人数比例较低,受教育程度以本科及专科为主。

| 表 1 样本分布情况 |

具体看来,性别方面,女性人数远多于男性,女性在人数比例上占总样本的61.26%,男性仅占38.74%。年龄方面,以35岁、45岁为界进行分段,各年龄段人数分布呈现出随着年龄增加人数比例逐渐减少的趋势,以35岁以下人数比例最高,超过总样本半数,而45岁以上人数比例最低,仅为总样本数的18.48%。专业背景方面,主要考察研究对象求学期间是否接受过社会工作专业教育,从频率分布上看,具有社会工作专业背景的一线社会工作者为少数,仅占总样本数的15.08%。受教育程度方面,本科学历人数比例最高 (48.27%),其次为专科 (37.74%),而具有研究生学历的人数比例较低,仅有1.68%,此外,超过12%的一线社会工作者学历为高中及以下,其中初中及以下学历的占2.18%。

2. 研究变量说明

工作体验方面,以一线社会工作者对薪资待遇、工作环境、发展空间的评价进行衡量。调查对象分别对薪资待遇的满意度、工作环境的满意度、发展空间大小作出评价,采用5点计分法,分值越高,满意度水平或评价水平越高。家人支持方面,以一线社会工作者对家人支持程度高低的评价进行考察,从低到高分别进行1—5点计分。

在一线社会工作者留任意愿方面,通过“您希望继续在社会工作岗位上工作多少年?”进行考察,对所设置选项“3年以下”“3—5年”“6—10年”“10年以上”,依次进行1—4分赋值,分值越高,表示留任意愿越高。

四、研究过程与结果(一) 变量描述

从描述统计结果来看,工作体验方面,一线社会工作者对工作环境的满意度最高,在5点计分法下均值达3.93,而对薪资待遇及发展空间的满意度均相对较低,分别为3.03及2.96。从从业者评价角度来看,薪酬待遇及发展空间依旧是社会工作行业发展需要着力优化改善的方面。

在家人支持方面,5点计分法下,一线社会工作者的家人支持程度均值为4.03,处于相对较高的水平,且较为稳定 (方差为0.80)。从具体人数分布上看,52.13%的一线社会工作者表示家人对其工作比较支持,而28.07%的一线社会工作者表示家人对其工作非常支持。该数据与以往研究数据存在一定差异,如孙中伟对2015—2016年全国社会工作者数据分析表明,家人对社会工作者的工作支持率仅为56.11%。[30]其可能原因是,南京市政府近年来大力推行网格化社会治理等举措,大大推动了社会工作行业的发展,使得社会工作的社会认同,尤其是从业者的家人认同得到大幅度提升。

在一线社会工作者的留任意愿方面,在4点计分法下,均值为2.66,但分布相对分散。而表示希望近期 (3年内) 离开社会工作者岗位的人数比例占总人数的21.57%。

(二) 关系预判

各变量均是呈现正态分布的连续变量,各变量两两间在散点图中呈现出线性相关关系。Pearson积差相关分析显示,各变量两两间的相关关系均在0.001水平上显著 (具体结果见表2)。对薪资待遇、工作环境、发展空间、家人支持进行共线性检验结果显示,各变量的方差膨胀因子 (VIF) 分布在1.018—1.667的范围内,各变量间的共线性均在可接受范围内。在此基础上进行各变量对留任意愿的层级回归分析。以控制变量性别、年龄、专业门类、受教育程度对留任意愿的线性回归为模型1;在控制变量基础上加入自变量薪资待遇、工作环境、发展空间为模型2;在模型2的基础上进一步加入家人支持为模型3。

| 表 2 各变量均值、标准差及相关系数 |

从回归分析结果可知 (见表3),3个模型F值均在0.001水平上显著,模型均具有意义。具体看来,模型1中,留任意向受到性别、受教育程度的显著影响,而性别及专业类别对留任意向的影响不显著。模型2中,控制住控制变量后,薪资待遇、工作环境对留任意向的影响在0.01水平上显著,发展空间在0.001水平上对留任意愿发挥着显著的影响作用。模型3加入家人支持变量后,家人支持在0.001水平上对留任意愿发挥显著影响,但薪酬待遇、工作环境、发展空间的影响作用均不再显著。薪资待遇、工作环境、发展空间及家人支持对留任意愿有积极的影响作用,各变量之间存在怎样的影响路径关系需要在此基础上进一步作出检验。

| 表 3 层级回归分析结果 |

(三) 路径模型及中介效应

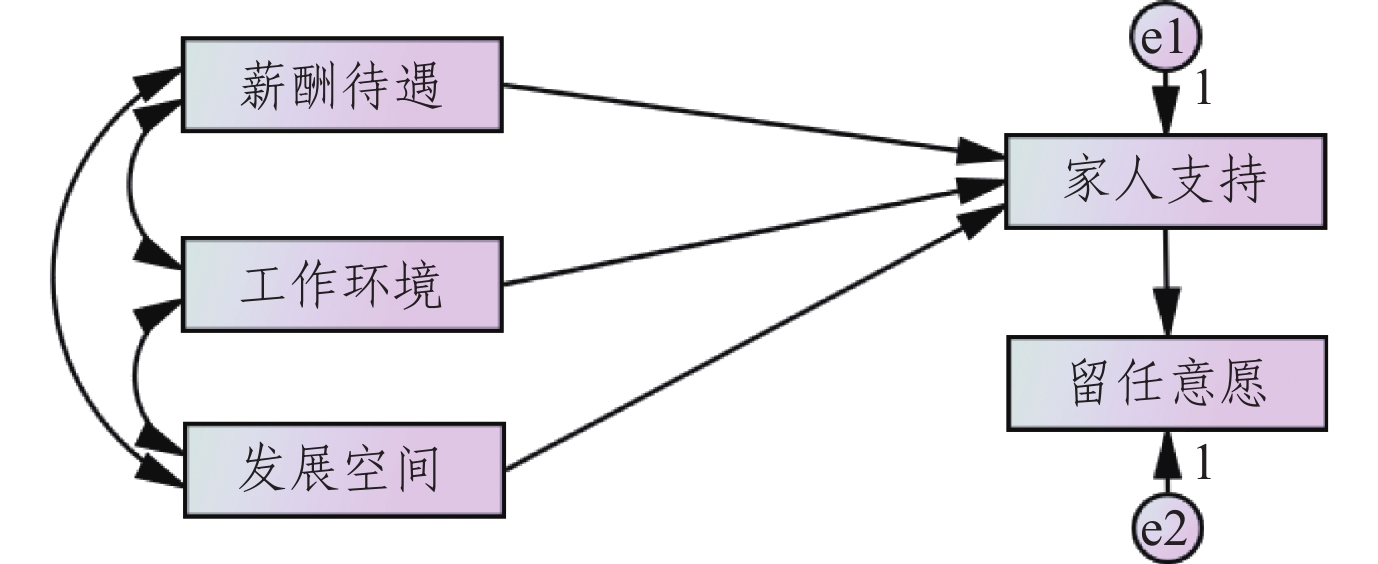

根据假设及前述分析结果构建路径模型 (如图1所示),借助极大似然估计运行模型,结果显示,各模型拟合指数均较为理想 (具体数据见表4),模型能够较好地解释数据。同时,模型各路径系数均在0.001水平上显著,且均为正值,与前述回归分析结果相互验证。个体对薪资待遇、工作环境、发展空间的满意度对家人支持程度有显著的正向预测作用,同时家人支持程度对个体的留任意向有显著的积极影响。研究假设1、假设2、假设3得到验证。

|

图 1 一线社会工作者留任意愿影响因素假设路径模型 |

| 表 4 路径模型的拟合指数 |

进一步验证家人支持在全面薪酬与留任意向之间的中介作用。借助Bootstrap程序进行检验,通过重复随机抽样于原始样本中抽取1000个Bootstrap样本,并设置95%的置信区间。若路径系数95%的置信区间不包含0,则该路径中的中介效应显著。[31]分析结果显示 (见表5、表6),三条中介路径95%的置信区间均不包含0 (LLCI=0.119,ULCI=0.178;LLCI=0.134,ULCI=0.198;LLCI=0.127,ULCI=0.190),家人支持在三条路径中的中介效用显著,中介作用大小分别为0.09,0.09,0.08。此外,在控制了中介变量后,薪资待遇、工作环境、发展空间对留任意向影响路径95%的置信区间均包含0 (LLCI=−0.031,ULCI=0.426;LLCI=−0.046,ULCI=0.664;LLCI=−0.038,ULCI=0.526),影响作用均不显著。证明家人支持中介路径存在,且家人支持为唯一中介,在薪资待遇、工作环境、发展空间对留任意向的影响中发挥了完全中介作用,研究假设4得到验证。一线社会工作者对其自身工作所提供的薪资待遇、工作环境、发展空间等方面较高的满意程度,能够有效增益工作家庭关系的和谐,提升家人对其工作的认同与支持,进而促进其留任意愿的提升。

| 表 5 Bootstrap中介效应检验结果 |

| 表 6 模型的直接效应、间接效应与总效应 |

(四) 基于个体特征的多群组分析

为探讨留任意愿影响因素模型在不同群体一线社会工作者中是否有差异,分别对不同性别、年龄、专业类别、受教育程度群体模型中的结构路径系数进行恒等性检验。结果显示,该模型分别在不同性别、专业类别的一线社会工作者群组中具有稳定性;分别在不同年龄、不同受教育程度群体中存在差异。即性别、专业类别并未对路径模型发挥调节作用,而年龄、受教育程度对路径模型的调节作用显著,研究假设5得到部分验证。结合差异性检验结果,各人口学变量对一线社会工作者留任意愿影响的具体分析如下。

1. 性别

当前多数研究指出男性社会工作者的离职倾向、离职率要高于女性社会工作者[32-33],但本研究数据分析结果表明,在留任意愿及其影响因素上,不同性别一线社会工作者间的差异并不具有显著性。从性别分布来看,社会工作确实属于女性化的职业领域,本研究样本中,女性从业者的人数比例已超过总人数的60%,远高于男性从业者。而从留任意愿的差异性检验结果来看,虽然在均值上女性社会工作者留任意向略高于男性,前者为2.69,后者为2.61,但该差异并不具有统计学意义上的显著性,具体数据见表7。此外,在留任意愿的影响路径模型上,根据多群组分析结果,不同性别一线社会工作者的留任意愿影响因素的限制模型和未限制模型适配度检验结果良好,且卡方值差异未达到显著水平 (

| 表 7 不同性别、专业背景的一线社会工作者留任意向的差异性分析 |

2. 专业背景

从差异性分析结果来看,一线社会工作者是否具有社会工作专业背景在留任意愿上不具有显著差异,非社会工作专业的一线社会工作者留任意愿为2.65,社会工作者专业为2.68,二者之间的差异未呈现出统计学意义上的显著性,具体数据见表7。再从多群组分析结果来看,不同专业背景一线社会工作者的留任意愿影响因素的限制模型 (Structural weights) 和未限制模型适配度检验结果良好,卡方值差异未达到显著水平(

社会工作者专业背景在人才队伍建设中多被强调,被视为提升社会工作者人才队伍专业性的重要保障[34-35]。但专业背景对社会工作者从业者的现实影响如何,在当前研究中并未形成定论。本研究中,社会工作者专业背景未对一线社会工作者的留任意愿发挥出积极影响,以往研究甚至指出具有社会工作专业背景的社会工作者有着较低的职业认同[36]、较高的转行意愿[37]。可以认为,在当前社会工作者行业发展中,社会工作专业教育的效用并未得到有效发挥。

3. 年龄

从均值来看,一线社会工作者的留任意愿与年龄之间大体上呈现出倒U形的关系,以35—44岁一线社会工作者的留任意向最高。借助Tamhane方法的事后检验显示,35岁以下、45岁以上一线社会工作者的留任意愿均在0.001水平上显著低于35—44岁的一线社会工作者,具体数据见表8。再结合多群组分析结果来看,不同年龄群组下的限制模型和未限制模型适配度检验结果良好,其卡方值差异均达到显著水平 (

| 表 8 不同年龄一线社会工作者留任意向的差异性分析 |

| 表 9 不同年龄群组路径系数的差异比较 |

4. 受教育程度

从均值来看,一线社会工作者的留任意愿呈现出随着受教育程度的提高而逐渐降低的趋势,差异性检验结果显示,以受教育程度本科及以上群体的留任意愿在0.001水平上显著低于其他群体,具体数据见表10。从多群组分析结果来看 (见表11),不同受教育程度群组下的限制模型和未限制模型适配度检验结果良好,其卡方值差异均达到显著水平 (

| 表 10 不同受教育程度一线社会工作者留任意向的差异性分析 |

| 表 11 不同受教育程度群组路径系数的差异比较 |

(一) 研究结论

本文聚焦于社会工作行业离职率高的现状,探讨一线社会工作者留任意愿的有效影响因素。基于对南京市社会工作者职业调查数据的分析,在职业社会认同度尚处于较低水平的背景下,重点关注家人支持在一线社会工作者留任意愿中所发挥的影响作用。主要得出如下结论。

第一,一线社会工作者的留任意愿不高,样本中超过20%的一线社会工作者表示希望3年内离开社会工作者岗位。

第二,家人支持程度对一线社会工作者的留任意愿有着较高的正向预测力。同时,薪资待遇、工作环境、发展空间是家人支持的重要前因变量,并通过家人支持的中介作用对留任意愿产生影响。

第三,一线社会工作者的留任意愿未受到性别及专业背景的影响,但在不同年龄阶段及受教育程度上呈现出显著差异。值得注意的是,35岁以下、受教育程度本科及以上的一线社会工作者留任意愿相对较低,并均更容易受到职业发展空间、家人支持态度的影响。45岁以上、受教育程度高中以上的一线社会工作者,更容易因对工作环境的不满而降低自己的留任意愿。

(二) 对策建议

在大力推动国家治理现代化和社会治理创新的背景下,一线社会工作者作为基层社会服务的主体,是优化基层社会治理的重要人力基础。而提升一线社会工作者留任意愿,促进人才队伍的稳定性,仍是当前社会工作人才队伍建设,以及社会工作行业发展需要着重关注的问题。结合前述分析,就提升一线社会工作者留任意愿提出如下建议。

其一,持续推进社会工作行业从业环境的优化。有学者将离职界定为对组织或行业发展不足之处的逃离[38],而社会工作行业的高离职率则是对行业发展不成熟的逆向回应。实证研究结果显示,一线社会工作者对薪酬待遇、工作环境、发展空间等的评价与其留任意愿紧密相关。我国社会工作行业的发展尚不成熟,在薪资待遇、职业与培训、职业发展通道、组织人际环境与文化氛围等方面均存有较大的提升空间。从关切社会工作者从业体验的角度出发,多途径推动从业环境的优化,对提升社会工作者留任意愿、稳定行业人才队伍具有基础保障性意义。

其二,高度重视一线社会工作者工作家庭关系的平衡。家人支持在留任意愿影响路径中占据重要地位。家人支持是一线社会工作者留任意愿的有效预测因子,且在薪酬待遇、工作环境、发展空间对留任意愿的有效影响路径中发挥着中介效应。除当前对工作家庭平衡的日益重视外,还应考虑到社会工作在我国属于新兴行业,社会公众对这一行业或职业较为陌生,缺少理解与认可,家人的态度则更成为社会工作者增强从业信心,获取职业支持的重要来源。由此,应积极通过优化工作条件与从业环境,推动工作家庭间促进关系的形成,同时推动建立组织家庭支持机制,借助职业宣传、表彰奖励、弹性工时等措施提升从业者家人的职业认同与支持,有效借助家人态度的积极影响,促进一线社会工作者留任意愿的提升。

其三,关注不同从业者在职业期待方面的异质性。不同人口学特征的一线社会工作者在留任意愿上有所差异,这不仅体现在职业留任意愿的高低程度上,还体现在各影响因素对其具体影响的路径上。尤其是不同年龄、受教育程度等特征的个体多在职业期待、职业规划等方面有所差异,会在一定程度上影响其职业认同、职业决策的形成路径。由此,应采取有针对性的激励措施,如帮助具有较高学历的年轻社会工作者构建职业规划,为从业年限较长的社会工作者优化工作环境等。此外,专业教育对影响模型调节效应的假设在研究中未得到证实。这提醒我们进一步关注审视专业教育的有效性,应在如何以专业教育推动社会工作专业发展方面作出有益思考,尤其在专业教育中引入对专业情怀与使命感的培养,加强专业实践教育,让更多具有社会工作专业背景的个体选择并留在社会工作岗位上,提升社会工作人才队伍建设及行业发展的可持续性。

| [1] |

汪蓓. 社会工作对犯罪社区矫正的介入模式创新[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2015(6): 95-99. DOI:10.3969/j.issn.1672-433X.2015.06.017 |

| [2] |

TETT R P, MEYER J P. Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention, and turnover: path analyses based on meta-analytic findings[J]. Personnel psychology, 1993, 46(2): 259-293. |

| [3] |

付昌奎, 曾文婧. 乡村青年教师何以留任——基于全国18省35县调查数据的回归分析[J]. 教师教育研究, 2019(3): 45-51,69. |

| [4] |

姜金秋, 田明泽. 乡村教师生活补助政策对教师留任意愿的影响——基于连片贫困地区三个县的实证研究[J]. 教育科学研究, 2019(4): 28-34. |

| [5] |

刘平青, 王雪, 史俊熙. 城镇化背景下农民工的需求满足程度及其对留任意愿的影响[J]. 中国农村经济, 2013(10): 42-52. |

| [6] |

桑晚晴, 杨帆. 扶贫驻村干部留任参与乡村振兴的意愿及其影响因素研究[J]. 农村经济, 2020(1): 54-61. |

| [7] |

刘文瑞. 民办社工机构社工人才流失问题的分析与思考——基于北京深圳成都三地的调查[J]. 中国社会科学院研究生院学报, 2016(1): 63-68. |

| [8] |

闫金山. 社会工作专业毕业生对口就业困境与应对策略——基于职业分层视角的分析[J]. 中州学刊, 2021(5): 74-79. DOI:10.3969/j.issn.1003-0751.2021.05.012 |

| [9] |

唐立, 费梅苹. 薪酬激励抑或情感支持: 社会工作者流失之因探究[J]. 青年研究, 2020(2): 59-69, 95-96. |

| [10] |

高芙蓉. 社会工作在地化的脱嵌与重嵌[J]. 中州学刊, 2021(3): 69-74. DOI:10.3969/j.issn.1003-0751.2021.03.013 |

| [11] |

符慧君. 海南司法社会工作专业化与职业化发展路径——基于自由贸易港法治化的视域[J]. 山西财经大学学报, 2021, 43(S1): 11-16. |

| [12] |

陆飞杰. 上海社会工作者的离职原因探析——基于50位社工的访谈[J]. 社会工作(学术版), 2011(11): 82-84, 60. |

| [13] |

范慧, 范和生. 破解认同困境: 社会工作职业化的演进与路径拓展[J]. 宁夏社会科学, 2018(5): 126-132. DOI:10.3969/j.issn.1002-0292.2018.05.017 |

| [14] |

郭锦蒙, 韩央迪. 社会工作视野中的情感劳动研究: 内涵特征、影响因素及应对策略[J]. 社会工作与管理, 2021(3): 54-62. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2021.03.006 |

| [15] |

蒙艺, 汪洋, 施曲海. 社会工作者敬业度的工作重塑路径: 工作意义与职业认同的中介作用[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2020(6): 40-56. DOI:10.3969/j.issn.1008-7672.2020.06.005 |

| [16] |

胡高强. 社会工作者工作支持、职业认同与工作情绪[J]. 调研世界, 2021(4): 41-47. |

| [17] |

姜海燕, 王晔安. 承认的作用: 基于社会工作者离职倾向的实证研究[J]. 江苏社会科学, 2016(4): 149-158. |

| [18] |

陈乐明. 员工——组织关系建设对组织承诺及员工留任的作用[D]. 杭州: 浙江大学, 2018: 19.

|

| [19] |

刘宁超. 组织支持感对知识型员工离职倾向和留任意愿的影响研究[D]. 淄博: 山东理工大学, 2011: 49.

|

| [20] |

王晔安, 郑广怀, 朱苗. 职业支持: 社会认同理论与职业认同的新维度[J]. 社会发展研究, 2021(1): 52-75,242. |

| [21] |

赵继新, 王梦茜, 赵大丽. 基于Price-Mueller模型的互联网公司员工离职影响因素研究[J]. 河北经贸大学学报, 2018(5): 93-101. |

| [22] |

BAGGER J, LI A. How does supervisory family support influence employees’ attitudes and behaviors? A social exchange perspective[J]. Journal of management, 2014, 40(4): 1123-1150. DOI:10.1177/0149206311413922 |

| [23] |

FRONE M R, RUSSELL M, COOPER M L. Antecedents and outcomes of work-family conflict: testing a model of the work-family interface[J]. Journal of applied psychology, 1992, 77(1): 65. DOI:10.1037/0021-9010.77.1.65 |

| [24] |

张莉, 钱珊珊, 林与川. 社会支持影响离职倾向的路径模型构建及实证研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2016(1): 171-180. |

| [25] |

杨国枢, 俞宗火. 本土人格研究: 中国的情况[J]. 中国社会心理学评论, 2008(1): 192-222. |

| [26] |

MALEK M D A, Fahrudin A, Mohd Kamil I S. Occupational stress and psychological well−being in emergency services[J]. Asian social work and policy review, 2009, 3(3): 143-154. DOI:10.1111/j.1753-1411.2009.00030.x |

| [27] |

谭春平, 景颖, 安世民. 全面薪酬研究述评与展望: 要素演变、理论基础与研究视角[J]. 外国经济与管理, 2019(5): 101-113. |

| [28] |

邹波. 从职能变迁看民政事业的改革路径和发展方向[J]. 毛泽东邓小平理论研究, 2018(2): 70-76, 108. |

| [29] |

林顺利, 孟亚男. 嵌入与脱嵌: 社会工作参与精准扶贫的理论与实践[J]. 甘肃社会科学, 2018(3): 9-15. |

| [30] |

孙中伟, 周海燕. 工作条件、家庭支持与职业发展: 中国社会工作者离职意愿的多因素分析[J]. 社会工作与管理, 2019(4): 29-36. |

| [31] |

陈瑞, 郑毓煌, 刘文静. 中介效应分析: 原理、程序、Bootstrap方法及其应用[J]. 营销科学学报, 2013(4): 120-135. |

| [32] |

曾守锤, 李筱, 何雪松, 等. 中国社工的离职倾向及其影响因素研究[J]. 重庆工商大学学报(社会科学版), 2019(4): 1-10. |

| [33] |

丁华芳. 社会工作者职业变动的影响因素研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2015: 12.

|

| [34] |

时怡雯, 倪锡钦. 学校社会工作者在学校生态系统中的角色研究[J]. 中国青年研究, 2016(10): 101-107. |

| [35] |

秦永超. 农村社会工作专业人才队伍建设的困境与出路[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版), 2014(6): 125-128. DOI:10.16366/j.cnki.1000-2359.2014.06.029 |

| [36] |

易松国. 社会工作认同: 一个专业教育需要正视的问题[J]. 学海, 2019(1): 116-123. |

| [37] |

邱旖旎. 深圳市社会工作人才流失问题探究——以龙岗区为例[D]. 郑州: 郑州大学, 2016: 17.

|

| [38] |

WERMELING L. Why social workers leave the profession: understanding the profession and workforce[J]. Administration in social work, 2013, 37(4): 329-339. DOI:10.1080/03643107.2012.693057 |

2022, Vol. 22

2022, Vol. 22