社会救助是我国贫困治理领域的重要制度安排,能够发挥保障基本民生、促进社会公平、维护社会稳定的兜底性作用。习近平总书记对社会救助事业做出了一系列重要指示批示,提出民政部门要聚焦脱贫攻坚,聚焦特殊群体,聚焦群众关切,更好履行基本民生保障职能。[1]党中央、国务院多次对社会救助体系发展做出重要决策部署。2014年,国务院颁布第一部与社会救助有关的国家性政策办法——《社会救助暂行办法》,规定了社会救助制度的救助内容,并提出构建综合型的社会救助体系。[2]2020年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于改革完善社会救助制度的意见》提出,加快构建政府主导、社会参与、制度健全、政策衔接、兜底有力的综合救助格局,建立健全分层分类、城乡统筹的中国特色社会救助体系。[3]在这个多层次救助体系中,最核心的是最低生活保障对象和特困人员,给予其基本生活救助和专项救助;中间圈层是低收入家庭和支出型贫困家庭,根据其具体情况给予相应救助;最外圈层是所有公民,在遭到突发、意外、重大灾难或事故,其基本生活陷入困境时给予急难救助。截至2021年3月,全国共有城市最低生活保障对象483.1万户,793.9万人,平均保障标准为每人每月684.1元;农村最低生活保障对象有1978.0万户,3597.4万人,平均保障标准为每人每月503.8元;城市特困人员救助供养人数有31.3万人,农村特困人员救助供养人数有442.9万人,生活无着流浪乞讨人员救助16.7万人次,临时救助280.2万人次。[4]作为“最后一张网”,社会救助是无法参与劳动力市场的特殊困难人群最可依赖的兜底保障[5],其在贫困治理和保障困难群众等方面发挥的重要作用已经在我国的社会保障实践中得到了有力证实。[6]

社会救助与社会工作有着天然密切的关联。首先,社会救助可以被视作社会工作的发源与起点。慈善组织会社 (Charity Organization Society) 和睦邻运动 (Settlement Movement) 可以被视作专业社会工作最早的起源,而两者都与社会救助有紧密联结。慈善组织会社中的友好访问员主要负责的工作是评估贫困家庭是否具备享受救助的资格,深入了解贫困家庭的需要和需求,并通过协调相关救助资源,为贫困家庭提供物资、教育、就业、心理等多方面的服务。[7-8]友好访问员也是社会工作专业中个案社会工作者的雏形。睦邻运动同样强调对贫困家庭所处社区环境的改造,是从中观、宏观层面为贫困家庭提供服务与支持。[7]正是从关注贫困家庭的社会救助工作开始,社会工作才逐渐成为一项专业与职业,两者具有天然的亲缘性。

其次,本土情境中的社会救助与社会工作之间是一种互嵌关系。一方面,社会工作是社会救助事业的重要参与力量之一。自2014年《社会救助暂行办法》中首次提出“县级以上地方人民政府应当发挥社会工作服务机构和社会工作者作用,为社会救助对象提供社会融入、能力提升、心理疏导等专业服务”[2]以来,关于在社会救助领域吸纳社会工作力量参与的讨论不断增多。已有研究认为,社会工作的介入能够有效弥补现有社会救助功能的不足,在服务贫困家庭与介入救助管理方面发挥作用。[9]在服务贫困家庭方面,社会工作能够将以现金与实物救助为主要形式的被动救助模式转变为融合生活保障、精神慰藉、能力提升、社会融入等多种形式的积极救助模式,提升社会救助的质量与效果。[8, 10-11]在介入救助管理方面,社会工作能够参与到资格审查、入户调查、民主评议等救助流程中,提升社会救助管理的专业化与人性化程度。[9, 12]

另一方面,社会救助是社会工作的重要服务领域之一。在超过百年的专业实践中,社会工作对贫困个人、家庭、群体与社区所展开的救助工作是其重要的服务领域。[13]已有研究中重点讨论了社会工作介入社会救助的模式。有学者从社会工作介入社会救助的体制模式出发,提出了三类介入模式,包括整合模式、分离模式与混合模式。[14-15]其中整合模式指在社会救助过程中将经济援助与社会服务两种功能整合在同一机构的同一工作者身上,如由现有的社会救助经办人员既提供社会救助管理服务,也提供社会救助专业服务。分离模式则是经济援助与社会服务两种功能分开设置在不同机构中,这一模式也是我国社会工作参与社会救助的主流模式,即由社会救助经办人员提供社会救助管理服务,社会工作者为社会救助对象提供专业社会工作服务。混合模式指的是将经济援助与社会服务两种功能设置在同一机构不同的工作者中,如在社会救助服务机构中设置不同的小组,分别负责不同的功能等。更多学者从社会工作介入社会救助的服务内容出发,如提出发现和确定被救助群体的实际需求,维护贫困者的基本权益,满足精神需求和社会需求,注重赋权,重在解决社会问题等介入目标[7, 16];并提出了平等尊重、能力为本等介入原则[17],预防、复原、发展等介入方向[8],社会行政、救助流程、能力提升、心理疏导、资源链接、宣传倡导、优化退出机制等介入路径[10]。民政部与财政部于2015年发布的《关于加快推进社会救助领域社会工作发展的意见》也明确指出了社会工作参与社会救助的方向,包括社会融入、能力提升、心理疏导、资源链接、宣传倡导等五个方面。[18]

社会救助与社会工作的互嵌有其深厚的历史渊源与广泛的实践基础,但现有的分析或在宏观体制模式层面分析社会工作应以何种角色在已有社会救助体系中发挥功能与效用,或在微观实务层面分析社会工作应在哪些具体层面为社会救助对象提供专业服务。宏观体制模式层面基于制度设计目的,难以直接对社会救助领域的社会工作实践进行指导;微观实务内容层面尽管提出了许多介入路径与内容,但略显分散,欠缺整合,无法在一个统合的实践框架内进行干预,亦欠缺与宏观体制模式间的互动。在宏观体制模式与微观实务层面的中间地带还存在较为广泛的讨论空间。其中一个重点问题是,在我国社会救助领域中,应该以怎样的一种整合实践模式开展社会工作服务。这种实践模式应介乎于宏观体制与微观实务之间,既能够与社会救助体制模式进行紧密互动,也能够将社会工作实务统合在一个实践框架中,并在中观层面为社会救助领域中的社会工作实践提供规范。

基于此,本文的研究重点在于,采用行动研究方法,在中观层面构建社会救助领域的社会工作整合实践模式。所谓行动研究,指的是一个力求将行动与反思、理论与实践结合起来,与他人共同参与寻求切实解决人们迫切关注问题的参与性过程。[19]在这一过程中,科学研究者需要与实际工作者一同,通过“计划—行动—观察—反思”的循环往复过程完成行动研究。[20]本文将以F市当地民政部门购买的、社会工作机构承接的社会救助类社会工作服务项目 (下文简称“C”项目) 为依托展开论述。自2015年7月起,C项目便为F市某镇辖区范围内42个社区的社会救助对象提供社会工作服务,并采用“计划—行动—观察—反思”的行动研究过程。截至2020年12月31日,C项目所服务的镇共有在册社会救助对象家庭393户,其中包括270户最低生活保障对象家庭、16户低收入家庭、6户孤儿、101户特困人员家庭。除此之外,C项目还会为在两年内退出最低生活保障的260户家庭及4户主动求助的困难家庭提供服务,总计所需服务的家庭达到657户。下文将首先呈现行动研究的实践框架 (“计划”),然后介绍行动研究的实践过程 (“行动”),最后提出行动研究的总结与反思 (“观察” “反思”)。

二、实践框架:“全程—广域”临床取向的整合实践模式在C项目行动研究的“计划”阶段,项目建立了“全程—广域”临床取向的实践框架。①这一框架将“临床取向”的行动目标、“全程”的行动流程与“广域”的行动维度进行了整合,是社会救助领域中社会工作的整合实践模式。

(一) “临床取向”的行动目标:问题解决、需求满足与功能修复

社会工作正式成为一门专业的标志是1917年里士满所撰写的《社会诊断》(Social Diagnosis) 一书的出版。《社会诊断》一书对里士满在慈善组织会社所开展的社会救助实践进行了整理与分析,强调“调查—诊断—治疗”的实践模型,通过实地调查收集“社会证据”,诊断其问题成因,并在个人、家庭与社会关系等层面进行有效干预。[21]这样的实践模型深受医学领域的深刻影响——案主所面临的困境被视作“问题”,而个案工作者需要对其问题进行“诊断”并进行“干预”[22-23]。《社会诊断》一书的思想是早期临床取向社会工作的基础,此后精神分析、认知行为、任务中心等社会工作理论与实务都可被视作临床取向社会工作的演化和发展。[21, 23]由睦邻运动发展而来的社会变革范式也对社会工作实践带来了深刻影响。社会工作沿着慈善组织会社与睦邻运动两条不同的路线不断向前发展,其所代表的临床取向 (个人治疗) 与社会取向 (社会变革) 也成为了社会工作专业中的“百年争论”。[24]

这样的争论事实上也促进了两种取向之间的互嵌与整合,临床取向不断吸纳更多社会与环境元素,成为了扩展的临床取向。狭义的临床社会工作更加靠近医学范式,强调诊断与治疗,如精神分析学派、认知行为学派的理论观点等;而广义的、扩展的临床社会工作则是一种干预取向。这种临床取向更加强调加强和维持个人、家庭和团体的心理社会功能,并使用个人—情境的视角,将个人的问题与需求放在其所处的情境中进行理解与介入。[25]整体而言,临床取向的特点可以被概括为对个人、家庭及群体问题的解决、需求的满足以及功能的修复。其更加靠近大卫•豪所提出的功能主义者或修补者 (fixers) 的范式,该范式强调社会工作的科学属性,重视对案主的干预与介入。[26]社会救助对象作为兜底人群,往往面临问题突出迫切、需求多重复杂、功能缺失不足的困境。能够直接解决问题、满足需求与修复功能的临床取向相比需要经历更漫长、更复杂、更宏观干预过程的社会变革取向,可能更加适用社会救助领域中的社会工作实践。

(二) “全程”的行动过程:需求评估—服务分流—跟进支持—成效评估

社会救助领域的社会工作实践应是“全程”式的,这意味着应该包括需求评估、服务分流、跟进支持、成效评估等全流程。这一流程由里士满的“调查—诊断—干预”发展而来,与个案工作中“接案—预估—计划—干预—评估”的流程一脉相承,并与个案管理中“案主确认、判定诊断、计划资源确认、链接服务、服务执行协调、服务监督、倡导服务、结束关系与评估”的流程具有一致性。[27-28]这一流程也是“程序逻辑模式”的集中体现,即以满足需求或解决问题为导向,通过社会工作提供的服务与介入来实现这一目标,以终为始,环环相扣。[29]“全程”也是社会工作介入方法中的应有之义,但仍有必要在社会救助领域的实践模式中加以整合与强调。在这一过程中,社会工作者需要全面评估社会救助对象的需要,通过服务分流为其提供个性化的救助方案,并采取多种方式提供跟进支持服务,最后需要评估需求的满足情况及服务成效。

一是建立需求评估系统。需求评估指的是对社会救助对象的情况进行了解,确定其需求满足情况及其问题成因。[30-31]需求具有缺乏界定的取向,“不足够”与“缺乏”是理解需求的视角。[32]需求评估与界定的方式可以分为规范性、感觉性、表达性及比较性等。其中规范性需要是专业人员根据一定标准进行界定的需要,感觉性需要与表达性需要分别是他人感觉与自我表述的需要,比较性需要则是经由相似人群比较之后确定的需要。[32]在社会救助领域的社会工作实践中,社会工作者可以在恒常探访和动态跟进的基础上,根据专业能力对社会救助对象的需求情况进行评估,评估其需求类型与需求紧急情况。在这一过程中,主要以规范性需要界定方式为主,同时结合感觉性、表达性与比较性等需要界定方式。

二是建立服务分流机制。需求评估之后,社会救助对象应在社会工作实践中进入服务分流阶段。社会工作实践应预先对应社会救助对象所面临的不同需求,建立不同的服务介入策略。这一分流过程与医疗体系中就诊的分流流程相近,患者就诊之后,医生需要根据病患情况,开具服药、检查、住院、手术治疗等不同医嘱,将患者分流至不同功能的科室。服务分流的过程也与此类似。存在不同服务需求的社会救助对象应经由社会工作专业人员的讨论、判断后被分流到不同的服务策略之中,以实现更加精准、精确的跟进。服务分流旨在保证需求与服务之间的精准匹配,为社会救助对象量身制定救助方案。

三是建立跟进支持服务。满足需求的方式便是提供基本社会服务。[32]社会救助领域中的社会工作实践需要建立体系化的跟进支持服务,匹配社会救助对象的多重需求,缓解其困境问题,修复其社会功能。在这一阶段,社会工作者应运用专业技巧和手法,整合多方资源,为社会救助对象提供多样化的跟进支持服务。

四是建立成效评估体系。社会救助领域中的社会工作实践应得到实时的监测与评估,这一过程旨在检视跟进支持服务在回应社会救助对象需求方面的成效。通过动态掌握社会救助对象需求的变化、问题的解决以及功能的修复情况,能够了解项目实践的有效性。如经评估后,发现需求已得到有效满足,则应重新进入需求评估步骤,评估社会救助对象是否存在新的需求,再重新经历服务分流、跟进支持与成效评估等流程。如此循环往复,以完成对社会救助对象开展社会工作服务的全过程。

(三) “广域”的行动维度:在人与环境、微观与宏观层面展开介入

社会救助领域的社会工作实践不仅应做到“全程”,而且应实现“广域”。早期传统临床取向的社会工作尽管也强调个人与情境的互动,但更多的干预仍集中在个人层面,对环境的关注较少,因而时常被批判忽视了社会环境与社会干预的重要性。[22, 25]在这一背景下,巴尔廓帕尔(Balgopal)与弗雷、邓普 (Frey & Dupper)等学者对临床取向的社会工作进行了扩展与延伸,分别提出了在企业社会工作领域中应用的“扩展临床视角” (The Expanded Clinical Perspective) 和在学校社会工作领域中应用的“临床象限” (The Clinical Continuum) 。[25, 33]尽管存在一些应用上的差异,但“扩展临床视角”与“临床象限”都强调要将个人层面的介入与环境层面的介入相结合,并根据干预对象 (人或环境) 与干预层次 (微观或宏观) 将干预实践划分为四个具体的介入路径或象限,分别为微观个体—微观环境、宏观个体 (群体)—微观环境、微观个体—宏观环境、宏观个体 (群体)—宏观环境。[25, 33-35]这一视角与社会工作传统的系统分析视角存在内涵与范式上的相似性,但相较于系统分析视角而言,更好地将“干预对象”的二维细分 (人或环境) 与“干预层次”的二维细分 (微观或宏观) 结合在了一起,可以直接用于指导实践。

社会救助领域中的社会工作实践可以应用这一理论视角,建立“广域”的干预象限。在这一象限中,横轴为“人”,左侧的干预是微观的个体,右侧的干预则是宏观的个体,即群体;纵轴为环境,下方的干预是微观环境,上方的干预则涉及宏观环境,即包括市场、社会与政策体系等。所构成的四个干预路径或象限可以分别用字母A、B、C、D来形容。其中象限A为微观个体—微观环境,是对个体与个人或家庭系统间的联结进行干预,在社会救助领域中指的是针对社会救助对象及其家庭在心理慰藉与情绪支持、能力提升、人际交往、居家安全、资源支持、意外应对、家庭照顾、家庭关系质量提升、子女教育等方向的需求进行干预,包括提供心理疏导与情绪支持、个人增能与发展、人际交往促进、生活资源递送、家庭服务等。象限B为宏观个体—微观环境,是对群体与群体内部环境间的联结进行干预,在社会救助领域指的是针对社会救助对象群体在群体互助等群体内部的需求进行干预,包括群体互助服务等。象限C为微观个体—宏观环境,是对个体与宏观环境 (包括劳动力就业市场、社会场域、政策体系) 间的联结进行干预,在社会救助领域指的是针对社会救助对象及其家庭在就业、社会参与、政策咨询等层面的需求进行干预,包括就业促进、社会参与促进、政策咨询等。象限D为宏观个体—宏观环境,是对群体与宏观环境间的联结进行干预,在社会救助领域指的是针对社会救助对象群体在社会歧视与政策完善层面的需求进行干预,包括进行社会宣传、政策倡导等 (详见表1)。

| 表 1 社会救助领域社会工作实践的“广域”需求类型 |

这样一种临床视角对于传统的临床取向而言是一种扩展。在干预对象上,将介入的方向由微观个体 (个体及其家庭) 扩展到了宏观个体 (群体);在干预层次上,将干预的方向由微观环境 (心理社会功能) 扩展到了宏观环境 (劳动力就业市场、社会场域与政策体系)。“广域”的社会工作实践能够帮助社会工作者更深刻地理解社会救助对象所处困境的成因,更有结构性与针对性地解决此类困境。

(四) 总结:“全程—广域”临床取向

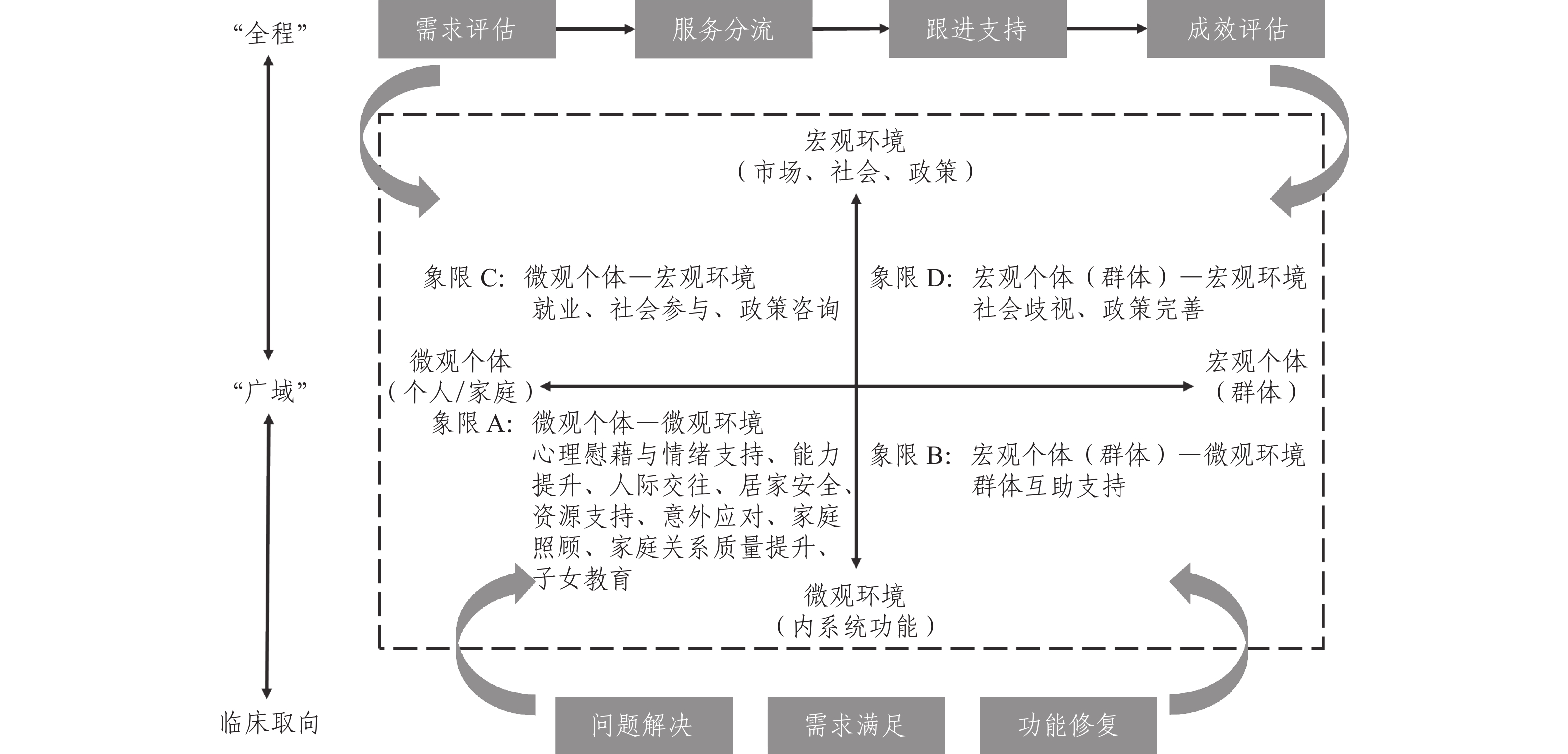

以上内容总结与整合了C项目在行动研究计划阶段的实践框架,本文将其命名为 “‘全程—广域’临床取向”的社会救助领域社会工作整合实践模式 (见图1)。

|

图 1 “全程—广域”临床取向:社会救助领域中的社会工作整合实践模式 |

在这一整合实践模式中,全程指的是社会救助领域中的社会工作实践应当覆盖需求评估、服务分流、跟进支持、成效评估等全过程 (行动过程);广域指的是社会救助领域的社会工作实践应在微观个体—微观环境、宏观个体 (群体) —微观环境、微观个体—宏观环境、宏观个体 (群体) —宏观环境等四个层面开展介入与干预 (行动维度);临床取向指的是社会救助领域的社会工作实践应当注重问题解决、需求满足与功能修复 (行动目标)。

三、实践过程:F市C项目的社会救助领域社会工作实践在C项目行动研究的“行动”阶段,项目依循在循环往复过程中不断修正的“全程—广域”临床取向整合实践模式开展实践。本文在具体情境中采用的资料收集方式包括:参与式观察,基于笔者于2020年6—10月在项目实践过程中所进行的考察;文献资料包括该项目2015年成立以来的项目计划书、自评报告、评估报告、个案服务记录等相关材料;访谈及焦点小组包括对20户社会救助对象的访谈 (2021年5—8月) 及2次由全体项目社会工作者参加的焦点小组 (2021年5月、7月) 等。

下文将对C项目所采取的“全程—广域”临床取向社会工作实践进行介绍。为便于呈现项目行动过程,除介绍项目具体行动内容外,下文还将以社会救助对象个案A作为典型个案进行辅助说明。个案A,女,1970年出生,自小患有小儿麻痹症,长期无法找到工作,无业。其丈夫原来从事泥水工工作,是家庭经济唯一来源,但2014年后因患鼻咽癌无法工作,家庭开始领取低保。两人育有一子,正在上大学。作为社会救助领域的社会工作项目,C项目通过“全程—广域”的临床取向对个案A进行了介入行动。下文将从需求评估、服务分流、跟进支持与成效评估等四个行动环节展开介绍,“广域”的行动维度与“临床取向”的行动目标在全程每个环节中均有所体现。

(一) 需求评估:把握需求精准化

C项目通过建立随访制度,动态评估社会救助对象的需求情况。随访分为入户探访与电话访问两种形式。在社会救助对象进入社会救助体系后,C项目与基层社区干部一同前往社会救助对象家中,进行首次面谈与需求评估,初步建立信任关系,了解个案基本情况,把握其需求类型与紧急程度。在首次入户之后,C项目根据社会救助对象需求的紧急程度,将随访频率分为实时跟进、一个月随访一次、三个月随访一次等。每次随访的过程都是一次动态评估社会救助对象需求的过程,可以根据随访过程中的发现调整其需求类型及紧急程度。需求评估的依据以社会工作者的裁量判断为主,来源于观察、访谈、问卷调查、比较所获得的信息;以量化标准为辅,如家庭经济状况量化数据、心理情绪量表等。

截至2020年3月31日,C项目在2020年度初完成了对557户社会救助对象 (占总体的84.79%) 的需求评估,需求类型可根据“广域”视角的四个维度进行细分。其中,在微观个体—微观环境层面,社会救助对象存在心理慰藉与情绪支持 (369户)、能力提升 (59户)、人际交往 (163户)、居家安全 (61户)、资源支持 (139户)、意外应对 (124户)、家庭照顾 (239户)、家庭关系质量提升 (87户)、子女教育 (89户) 等层面的需求,其中需求最为突出的包括心理慰藉与情绪支持、家庭照顾、人际交往等方面。在微观个体—宏观环境层面,社会救助对象存在就业 (74户)、社会参与 (104户)、政策咨询 (168户) 等需求。除此之外,社会救助对象在群体—微观环境层面存在建立群体内部互助支持网络的需要,在群体—宏观环境层面则存在应对社会歧视与完善救助政策的需要 (详见表2)。

| 表 2 F市C项目2020年度需求评估情况(截至2020年3月31日) |

以个案A为例,C项目在项目启动后便通过入户探访与个案A建立了信任关系,并对其需求状况进行动态评估。在近六年的服务过程中,个案A曾出现多种需求。其中,在微观个体—微观环境层面的需求包括心理慰藉与情绪支持、人际交往、资源支持、意外应对等方面。在丈夫患病之后,个案A的家庭状况急转直下,个案A也因此时常出现焦虑情绪,心理压力较大 (心理慰藉与情绪支持)。个案A由于自幼患有小儿麻痹症,性格较为内向,有社交恐惧症状,与外人结交时有回避和退缩现象 (人际交往)。由于家庭经济困难,个案A正在就读大学的儿子在缴纳学费及日常开销等方面存在困难,主动向项目社会工作者求助 (资源支持)。在服务期间,个案A的父亲突然离世,个案A失去父亲的关爱与支持,无法接受这一事实 (意外应对)。在微观个体—宏观环境层面的需求包括就业、社会参与、政策咨询等层面。个案A由于患有小儿麻痹症状,一直无法找到工作,在丈夫患病无法工作之后,自己尤其需要找到生活来源以支持家庭,多次向社会工作者表达了想要找到工作的需要 (就业)。个案A较少参与社区事务与社会事务,尚无法融入社区与社会 (社会参与)。个案A曾被社区民政干部通知取消最低生活保障待遇,但并不了解取消原因及之后的应对方法 (政策咨询)。除此之外,以个案A为代表的社会救助对象群体在群体—微观环境层面存在显著的建立互助支持网络的需要,在群体—宏观环境层面则存在突出的应对社会歧视与完善救助政策的需要。

(二) 服务分流与跟进支持:提供的服务精细化

在进行需求评估之后,C项目会通过服务分流为下一步的跟进支持服务提供明确的指引和流程,其重点在于如何将社会救助对象的需求与已经建立的跟进支持服务之间进行匹配。在实地服务中,服务分流会贯穿到对社会救助对象进行动态跟进的整个过程中。

在通过服务分流明确服务方向后,C项目将为社会救助对象提供跟进支持服务。这些跟进支持服务可以根据干预象限被划分为四个层面。

第一,微观个体—微观环境层面。其一,心理疏导与情绪支持服务。通过随访跟踪等服务,疏导其负面消极情绪,给予陪伴支持。其二,个人增能与发展服务。透过能力培训、兴趣培养等服务,提升社会救助对象能力。其三,人际交往促进服务。鼓励和引导社会救助对象走出家门,增强与社会其他成员的联结与交往。其四,社会资源递送服务。搭建资源平台,动员辖区内的各类资源主体加入,整合资金、生活物资、志愿服务等资源,改善其生活质量。其五,家庭服务。提供包括危机干预、家庭照顾提升、家庭关系质量提升等服务,同时为其子女提供个案辅导、兴趣发展、职业体验等服务,促进其多元发展。

第二,微观个体—宏观环境层面。其一,就业促进服务。一方面动员本土企业资源为社会救助对象提供就业岗位,另一方面建立手工加工、产品销售等生计小组,打造灵活就业平台,提供就业能力评估、就业技能培训、就业个案服务等服务。截至2020年12月31日,已有就业岗位30个,生产性资源10种,就业小组5个,灵活就业基地1个,服务人次180人次。其二,社会参与促进服务。组织社会救助对象加入志愿服务队伍,积极参与社区事务,提升社区参与机会。其三,政策咨询服务。与民政部门实现建立快速实时沟通机制,及时将最近政策动向告知社会救助对象,同时为有需要的社会救助对象进行政策宣传与政策解读。

第三,宏观个体 (群体)—微观环境层面。群体互助服务。组织存在共性需求的社会救助对象组成小组 (如政策学习、产品销售、合唱表演、照顾疏压等),在群体内缓解压力、学习技能、获取社会支持。

第四,宏观个体 (群体)—宏观环境层面。其一,社会宣传服务。通过剧场展示、合唱表演、微电影拍摄等多种宣传方式呼吁公众关注社会救助对象,改善社会歧视。其二,政策倡导服务。根据社会救助对象的政策需求整理得出政策完善建议,并向政府部门进行积极倡导,参与到当地临时救助办法与低收入家庭救助办法的制定过程中。具体情况见表3。

| 表 3 C项目的跟进支持服务 |

以个案A为例,C项目根据其需求类型为其提供了多元化的跟进支持服务。

第一,微观个体—微观环境层面。其一,恒常式的心理疏导与情绪支持。在定期入户探访与电话访问的过程中,关注个案A的心理情绪问题,抚慰其消极情绪,缓解其心理压力,给予充分的情绪支持。其二,组织参与人际交往活动。鼓励和引导个案A走出家门,与其他社会成员建立联结,包括参与社区出游活动、社区合唱活动、参观商企活动等,扩展个案的人际交往空间。其三,链接生活、助学资源支持。通过已建立的资源库资源,在节假日为个案A家庭递送生活日用物资,同时协助个案A申请助学基金会的学费资助,使个案A子女就学的学费得到了解决。其四,给予家庭突发意外事件的危机干预。陪伴个案A度过父亲去世之后的日子,疏导其心理情绪,引导个案A回顾父亲一生,规划后续仪式安排,顺利度过危机时期。

第二,微观个体—宏观环境层面。其一,在个案A与就业市场间进行干预。为个案A提供就业技能培训与就业资讯信息;推荐个案A参与灵活就业生计项目,通过制作手工零件获取收入;向个案A介绍早餐店服务员的工作;鼓励个案A加入就业销售小组,通过出售商企捐赠的风扇、玩具、内衣等产品获得收入。其二,在个案A与社会场域间进行干预。引导个案A参与社区与社会事务,鼓励个案A加入入户探访志愿者队伍,与社会工作者一同前往探访慰问其他社会救助对象,发挥同路人的作用。其三,在个案A与政策体系间进行干预,与基层社区民政干部建立联系,帮助个案更加详细、全面地了解社会救助政策,了解个案A被取消低保的原因,询问重新申请低保的条件与流程,协助个案A办理相关流程。

第三,宏观个体 (群体)—微观环境层面。个案A与其他社会救助对象被纳入互助小组中,其中包括照顾者小组、销售小组、出游小组、合唱小组等。在这些小组中,个案A与其他群体成员一同在互助小组中分享照顾压力、学习销售技能、感受社区风光、体验休闲娱乐,并获得了群体内部的社会支持。

第四,宏观个体 (群体)—宏观环境层面。其一,个案A与其他社会救助对象一同参与了C项目的社会宣传活动,通过剧场展示、合唱表演、微电影拍摄等形式向社会大众宣传社会救助对象的真实生活情境与面对困境不放弃的抗逆力。其二,个案A及其他社会救助对象在政策咨询方面的需求由C项目整理后形成相关报告,并促进了当地临时救助办法与低收入家庭救助办法等政策的出台。

(三) 成效评估:检视成效精确化

在完成跟进支持服务后,C项目会通过成效评估检视跟进支持服务满足社会救助对象需求的有效性。从C项目于2020年12月31日前所进行的成效评估中可以发现,社会救助对象的多数需求都得到了满足,问题得到了有效缓解,功能得到了一定程度的修复。其中子女教育、技能提升、人际交往、家庭照顾等方面的成效较为显著。成效评估并不意味着服务的终结,“全程”也意味着“全周期”,社会工作者还需要持续跟进社会救助对象的基本情况,动态评估其可能出现的新需求,持续提供服务。成效评估情况见表4。

| 表 4 C项目2020年度成效评估情况(截至2020年12月31日) |

以个案A为例,C项目的介入服务取得了较为突出的成效,个案A的多项需求得到了有效满足。在微观个体—微观环境层面,个案A的心理压力得到疏导,情绪逐渐变得正向积极;其人际交往状况从只能够在家中活动转变为结识了许多朋友,并能够自发组织出外游玩;其子成功获得了学费资助,缓解了家庭的经济压力;本人也在经历了一段时间的恢复后走出了父亲去世的阴影。在微观个体—宏观环境层面,个案A成功地在销售生计项目中获得了一定的收入;提升了社会参与程度,在提供志愿服务的过程中感受到社会融入;成功申请并恢复了最低生活保障的救助待遇。在宏观个体 (群体)—微观环境层面,个案A在互助小组中从受助对象转变为“同路人”和助人者,互助小组不仅能够增强群体内部成员间的联结,扩展其社会支持网络,还能够为群体提供支持帮助。在宏观个体 (群体)—宏观环境层面,个案A所参与的社会宣传活动让社会大众进一步了解了社会救助对象群体,改变了原有认知;包括个案A在内的社会救助对象也将从新修订的临时救助办法与低收入家庭救助办法中获益。

四、结论与反思本文关注社会救助与社会工作的耦合路径,并以行动研究的方法,结合F市C项目的行动过程,在中观层面构建了社会救助领域的社会工作整合实践模式——“全程—广域”临床取向。在这一整合实践模式中,“全程”指的是需求评估、服务分流、跟进支持与成效评估的全流程 (行动过程),“广域”指的是在微观个体—微观环境、宏观个体 (群体)—微观环境、微观个体—宏观环境以及宏观个体 (群体)—宏观环境等四个层面展开介入 (行动维度);临床取向指的则是问题解决、需求满足与功能修复的目标 (行动目标)。

除了计划与行动之外,行动研究还十分重视观察与反思环节。在正向评估方面,F市C项目的行动研究过程表明,“全程—广域”临床取向的整合实践模式在横向维度上强调服务流程的延展性,覆盖服务的全部流程;在纵向维度上强调干预层次的纵深性,涉及人与环境、微观与宏观等多个层面。这一实践模式能够与社会救助的宏观政策体系进行联结,实现向社会救助对象递送政策资源、告知政策变化、解读政策条文的“上情下达”效果以及向政府部门反馈政策需求与政策完善空间的“下情上达”效果;还能够与社会工作的微观实务进行联结,将社会救助领域的社会工作服务整合在一个统合的实践框架中,为社会救助对象提供更加精准、精细、精确的服务。

但与此同时,F市C项目的行动研究过程也存在需要做出反思与进行修订的空间。其一,“全程—广域”临床取向这一实践模式的应用性问题。作为本研究实践案例的F市C项目具有较长的服务年限、较完整的服务周期、较佳的购买方信任关系以及较好的专业支持,这可能是其能够在实践过程中做到全程跟进与广域介入的原因。因此,“全程—广域”临床取向这一实践模式是否能在其他社会救助类社会工作服务项目中加以应用,有哪些因素会影响这一实践模式的应用效果仍有待通过进一步的案例比较加以研究。其二,“全程—广域”临床取向这一实践模式的科学性问题。这一实践模式并未沿着更加具备实证主义特征的循证化发展路线加以构建,重点体现在需求评估及成效评估过程较少采用量化标准,跟进支持服务也并无通过社会工作干预的实证研究进行检验。相反,这一模式更加看重社会工作专业人员的自主裁量权,也因此可能在科学性层面存在不足。在这一基础上,是否需要沿着实证主义科学的循证化范式进一步构建这一实践模式,提升其科学性,仍有待进一步讨论与探索。

注释

①需要说明的是,行动研究中的计划、行动、观察与反思四个元素并非依循简单的线性关系,而是复杂缠绕在一起的循环往复过程。出于对社会救助领域社会工作实务知识生产做出贡献的目的,本节所呈现的实践框架 (“计划”) 是在已有理论、范式的基础上,经过项目行动研究多次循环过程后所提炼、整合得出的。

①需要说明的是,行动研究中的计划、行动、观察与反思四个元素并非依循简单的线性关系,而是复杂缠绕在一起的循环往复过程。出于对社会救助领域社会工作实务知识生产做出贡献的目的,本节所呈现的实践框架 (“计划”) 是在已有理论、范式的基础上,经过项目行动研究多次循环过程后所提炼、整合得出的。

| [1] |

民政部. 习近平对民政工作作出重要指示[EB/OL]. (2019-04-02)[2021-06-30]. http://mzzt.mca.gov.cn/article/zt_zl70n/zhbd/201908/20190800018987.shtml.

|

| [2] |

国务院. 社会救助暂行办法[EB/OL]. (2014-02-27)[2021-06-30]. http://www.gov.cn/flfg/2014-02/27/content_2624221.htm.

|

| [3] |

中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于改革完善社会救助制度的意见[EB/OL]. (2020-08-25)[2021-06-30]. http://www.gov.cn/zhengce/2020-08/25/content_5537371.htm.

|

| [4] |

民政部. 2021年1季度民政统计数据[EB/OL]. [2021-06-30]. http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjjb/2021/202101qgsj.html.

|

| [5] |

李棉管, 岳经纶. 相对贫困与治理的长效机制: 从理论到政策[J]. 社会学研究, 2020(6): 67-90, 243. |

| [6] |

关信平. 相对贫困治理中社会救助的制度定位与改革思路[J]. 社会保障评论, 2021(1): 105-114. |

| [7] |

杨荣. 社会工作介入社会救助: 策略与方法[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版), 2014(4): 29-34. |

| [8] |

罗竖元, 李萍. 社会工作者服务基本生活救助领域的功能及其影响因素分析——基于深圳市、长沙市、贵阳市的实证调查[J]. 贵州师范大学学报(社会科学版), 2010(1): 82-88. DOI:10.3969/j.issn.1001-733X.2010.01.016 |

| [9] |

关信平. 社会工作介入社会救助的需求、能力及体制机制分析[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2017(1): 32-38. |

| [10] |

丁一帆, 张翼. 社会工作视角下社会救助的路径研究[J]. 社会科学家, 2019(11): 50-55. DOI:10.3969/j.issn.1002-3240.2019.11.008 |

| [11] |

窦玉沛. 健全中国特色社会救助制度的实践与思考[J]. 中国民政, 2015(6): 10-14. DOI:10.3969/j.issn.1002-4441.2015.06.008 |

| [12] |

唐钧. 社会救助管理需专业化[J]. 社会观察, 2014(8): 27-28. DOI:10.3969/j.issn.1672-3171.2014.08.008 |

| [13] |

吴越菲. 反贫困社会工作的传统范式与当代面向——以“社会工作者—贫困者”专业关系为中心的考察[J]. 社会工作与管理, 2020(5): 22-29, 68. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2020.05.003 |

| [14] |

马凤芝. 社会工作参与社会救助的模式建构[J]. 国家行政学院学报, 2017(4): 104-109. DOI:10.3969/j.issn.1008-9314.2017.04.017 |

| [15] |

MCENTIRE D, JOANNE H. The two functions of public welfare: income maintenance and social services[J]. Social work, 1967, 12(1): 22-31. |

| [16] |

彭灵灵. 社会工作参与社会救助的挑战与拓展[J]. 云南大学学报(社会科学版), 2019(6): 107-112. |

| [17] |

原会建. 专业社会工作介入社会救助的路径与策略[J]. 人民论坛, 2014(35): 149-151. DOI:10.3969/j.issn.1004-3381.2014.35.047 |

| [18] |

民政部, 财政部. 关于加快推进社会救助领域社会工作发展的意见[EB/OL]. [2021-06-30]. http://xxgk.mca.gov.cn:8011/gdnps/pc/content.jsp?id=14241&mtype=1.

|

| [19] |

REASON P, BRADBURY H. The sage handbook of action research: participative inquiry and practice[M]. London: Sage Publications Ltd, 2008.

|

| [20] |

杨晶. 行动中的赋权: 血友病患者及其家庭社会工作服务实践研究[J]. 社会工作与管理, 2021(1): 43-53. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2021.01.005 |

| [21] |

徐永祥, 刘振. 社会工作学科的先行者: 里士满学术思想述评——写在《社会诊断》问世百年之际[J]. 学术界, 2017(11): 221-231. DOI:10.3969/j.issn.1002-1698.2017.11.021 |

| [22] |

熊跃根. 从社会诊断迈向社会干预: 社会工作理论发展的反思[J]. 江海学刊, 2012(4): 132-139. DOI:10.3969/j.issn.1000-856X.2012.04.022 |

| [23] |

王国渝. 玛丽·艾伦·里士曼生平著述及对我国社会工作发展的启示[J]. 社会工作与管理, 2014(6): 71-75, 92. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2014.06.010 |

| [24] |

李伟. 社会工作何以走向“去社会变革化”? 基于美国百年社会工作史的分析[J]. 社会, 2018(4): 100-132. |

| [25] |

BALGOPAL P R. Occupational social work: an expanded clinical perspective[J]. Social work, 1989, 34(5): 437-442. |

| [26] |

陈涛, 周王瑜. 反贫困社会工作的理论向度[J]. 社会工作, 2020(6): 23-32. DOI:10.3969/j.issn.1672-4828.2020.06.003 |

| [27] |

钟莹, 梁国勋. 个案管理: 社区戒毒工作的新模式[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2008(2): 23-28. |

| [28] |

仝利民. 个案管理: 基于社区照顾的专业社会工作方法[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2005(2): 29-33, 44. |

| [29] |

卢永靖. 程序逻辑模式与社会工作专业性[J]. 中国社会工作, 2017(13): 63. |

| [30] |

刘丝雨, 许健. 论参与式行动研究在社会工作需求评估中的应用[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2012(7): 171-176. |

| [31] |

顾东辉. 社会工作实务中的需求评估[J]. 中国社会导刊, 2008(33): 43. |

| [32] |

刘继同. 欧美人类需要理论与社会福利制度运行机制研究[J]. 北京科技大学学报(社会科学版), 2004(3): 1-5. |

| [33] |

FREY J A, DUPPER D R. A broader conceptual approach to clinical practice for the 21st century[J]. Children & schools, 2005, 27(1): 33-44. |

| [34] |

郑广怀, 刘焱. “扩展的临床视角”下企业社会工作的干预策略——以广东D厂的新员工为目标群体[J]. 社会学研究, 2011(6): 83-101. |

| [35] |

袁琳. 临床象限——21世纪一种新的学校社会工作实务模式简介[J]. 社会工作, 2006(7): 16-18. |

2022, Vol. 22

2022, Vol. 22