精神健康是民生福祉的重要议题,国家一直注重精神健康的社会工作服务实践。2017年国家卫生计生委、中宣部、中央综治办、民政部等22个部门共同印发《关于加强心理健康服务的指导意见》,指出“积极培育医务社会工作者队伍,充分发挥其在医患沟通、心理疏导、社会支持等方面优势”;[1]2019年,国家卫健委制定《健康中国行动(2019—2030)年》战略,强调“培训专兼职社会工作者和心理工作者,引入社会力量”来落实心理健康支持行动。[2]

随着社会的不断发展,人们对精神健康的需求越来越高,精神健康社会工作实践的重要性日益凸显。[3]研究显示,现有的社会工作注重不同弱势群体的社会支持网络建构实践,[4-5]而专门针对精神疾病患者的社会支持网络建构实践和研究都较少,处在相对滞后的阶段。[6]这一方面是因为精神健康领域的社会工作服务实践模式相对滞后,国际成熟的复元理念服务模式的实践还较少;[7]另一方面是精神健康服务的实践场域处于各自为政的“割裂”状态,医院内外的康复服务并未形成良好的衔接,“医院−社区”一体化的延续护理不够充分与规范,患者很难实现从医院到社区回归的过渡。[8]因此精神疾病患者社会支持服务亟待创新。本研究从复元理论的视角深入研究具体的服务项目实践,试图探讨三类问题:当社会工作者运用复元理论构建精神疾病患者的社会支持网络时,是如何从医院的社会支持系统过渡到社区的支持系统的?精神疾病患者在不同场域的康复实践是如何可能的?复元理论在中国的实践面临哪些挑战?

二、文献综述精神疾病患者的康复是一个系统的过程。当前,精神疾病患者的院舍治疗和社区的回归康复并没有形成系统的连续体,医院和社区之间存在割裂的状况。“医院−社区”一体化的复元视角能够有效促进精神疾病患者的康复。“医院−社区”一体化复元是西方精神健康服务的重要理念。[9]“医院−社区”一体化复元注重精神疾病患者从医疗机构的院舍治疗有序过渡到社区的居家康复中。这曾被认为是中国精神卫生服务改革的重要方向,然而由于医疗机构在实践中存在诸多困境,这一理念并没有得到很好的实践。[10-11]复元理论把精神疾病患者视为一个完整的人,在日常生活场景中以其康复需要为主导,协助患者设计、安排、组织各项服务活动,并相信患者存在的价值和意义,看到患者改变和行动的可能。[7, 12]在精神健康社会工作服务领域,不同情境的复元理论的基本内容、具体技术仍然存在一些争议[13],但这一理念为精神疾病患者实现从医院到社区的一体化康复带来新的视角。特别是那些病程周期长、病情反复的精神疾病患者,构建他们的社会支持系统,促进他们的康复,都离不开医院和社区这两个重要的场域。

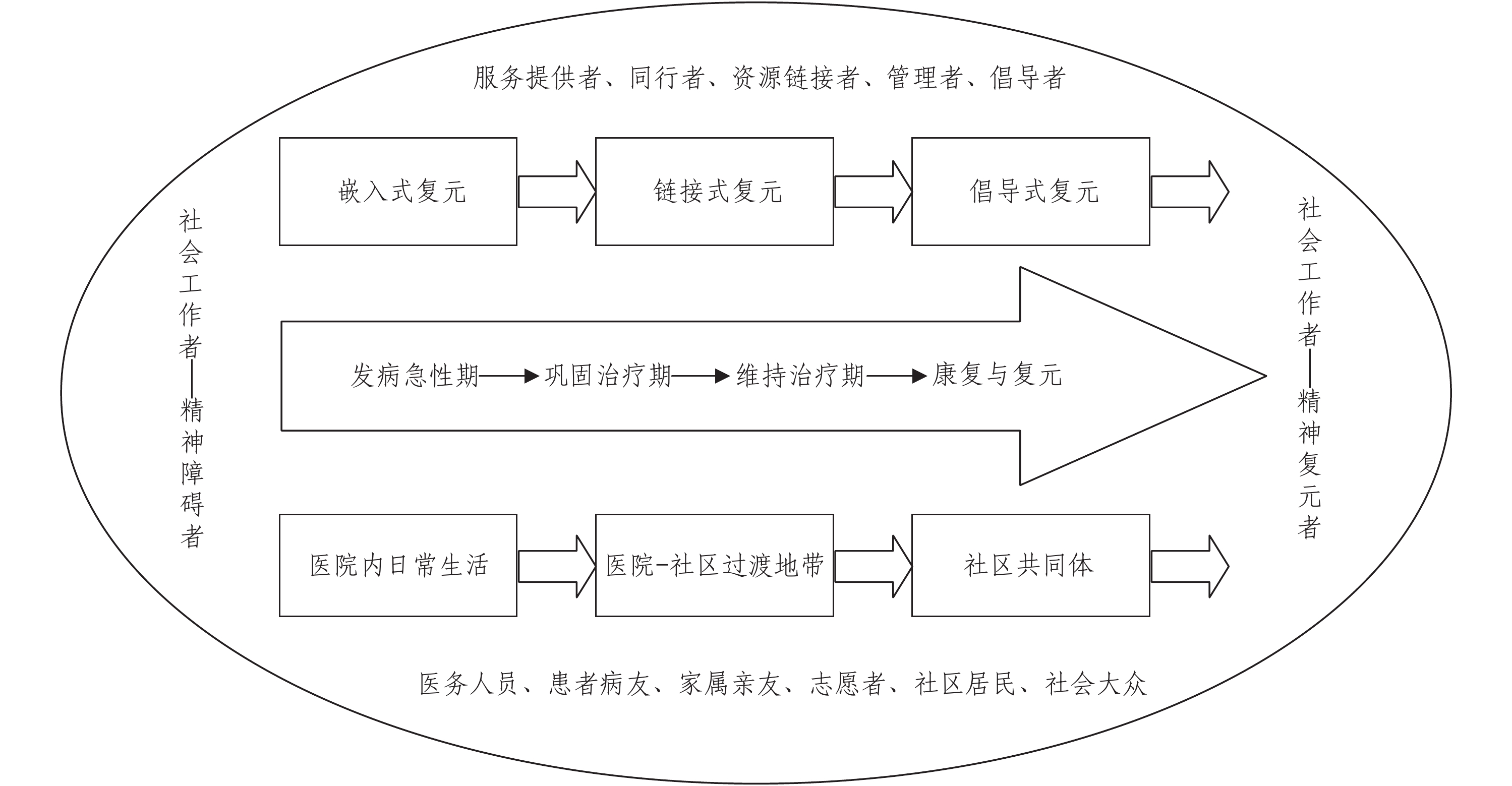

精神健康社会工作者在面对精神疾病患者的“医院−社区”一体化复元实践时,将精神健康社会工作服务场域分为医院内的日常生活、医院−社区的过渡地带、社区的共同体三个不同的场域。这三个场域与精神疾病患者的病程,即发病急性期、巩固治疗期、维持治疗期、康复与复元期密切相关。在医院内日常生活场域,社会工作者提供嵌入式的复元服务,主要是运用社会工作的价值理念,将社会工作中的个案工作、小组工作等服务方法嵌入医院的康复服务中。在医院−社区的过渡地带场域,社会工作者主要提供链接式的复元服务,为出院前、出院后的患者链接政府部门、慈善机构、志愿者群体等不同的资源,回应患者的需要。在回归社区时,社会工作者主要提供倡导式的复元服务。社会工作者依托自身专业的资源,倡导社区的民众,社区组织等尊重精神疾病患者,营造良好的社区康复氛围,同时为精神疾病患者提供力所能及的服务等。

三、Y医院社会工作服务案例及成效(一) 项目概况

Y医院是隶属于W市民政局的一家精神疾病专科医院,采用工、教、娱、药、心理五位一体的综合治疗体系为精神疾病患者提供医疗与心理社会康复服务。Y医院从2013年开始建立社会工作服务站,运用社会工作的方法和技巧为精神疾病的患者和家属提供服务。H项目是政府为精神疾病患者购买的艺术治疗康复服务项目。该项目由2名专业社会工作者带领,5名社会工作实习生与数十名志愿者参与,强调用艺术为精神疾病患者增能赋权,在自由的表达中挖掘精神疾病患者的个体优势与社会支持。同时整合医院医护、家属、大学生群体等资源为精神疾病患者提供服务。从2018年开始,社会工作者在Y医院开办了三大艺术复元课堂,并在社区举办了精神疾病患者的艺术展览、健康教育与倡导的活动。笔者全程参与了该项目的服务实践,并通过问卷调查、半结构式访谈、参与式观察等方法了解精神疾病患者的服务现状与需求,并提供相应的社会工作服务。

(二) Y医院精神疾病患者的特征

项目需求评估显示,Y医院精神疾病患者的社会支持网络具有如下特点。首先,非正式社会支持网络残损。患者在封闭环境中与邻里朋友逐渐疏远,而作为重要他人的家庭照顾者因经济、生理或心理压力与患者关系淡漠。其次,患者缺乏正式的社会支持网络。医院已有的活动使参与患者形成了病友关系,但受限于活动组织与理念,这种病友关系并没有形成互助和支持的系统。由于社会大众对精神疾病患者的偏见和歧视,患者很难得到志愿者、社会组织等资源的支持。最后,精神疾病患者参与活动的服务需求没有得到满足。精神疾病患者从表象上看被认为是被动的群体,实际上这个群体同样具有积极开放的态度,希望与人交流,希望能够有丰富的活动。在访谈中,精神疾病患者群体对创意绘画、园艺等活动有较大兴趣,也希望能够参与到活动中,这为社会工作者的复元实践奠定了良好的基础。

(三) 精神疾病患者的复元成效

精神疾病患者的复元成效可从外在客观的社会功能/角色表现、内在主观的整体安康/人生满意,以及主观和客观兼具的助人意愿和行动三个层面体现。[14]据此评估发现,接受服务的患者在社会支持网络构建方面取得较好成效。首先,患者通过艺术创作表达自我,收获了人生满意,为主动参与人际交往、融入社会做好了准备;其次,在系列服务活动中,患者拓展并提升了病友支持,与医护人员关系更为融洽,认识了来自周边高校的志愿者;最后,通过同伴支持的“翻转式服务”,迈出了助人行动的步伐,增强了患者主体性与社会功能。“在别人需要帮助时,我能主动去关心他人”“面对逆境时,我能保持乐观的心境”。在艺术课堂表现出较好创造力的患者DHL表示:“我想之后回家摆在茶几、阳台、电视柜上,太有意思了,下次你们再教我们做些新东西吧!”

四、服务实践过程分析复元视角下的精神健康社会工作服务强调患者的复元是系统的、一体化的过程。社会工作者在精神疾病患者康复场域呈现出嵌入式、链接式、倡导式的路径特点。

(一) 嵌入医院内制度的安排

随着医疗观念和医疗技术的发展,患者的疾病不再被简单看作是个体躯体上的疾病,同时也与患者所处的环境和社会支持系统有着密切的联系。患者的康复需要重视其社会支持系统的建构,需要将社会工作的服务嵌入现有的医疗制度中,走“嵌入式”的道路[15],即将社会工作的专业服务嵌入既有的医疗体系之中。

1. 嵌入院内既有的服务安排

Y医院的社会工作者吸取了以往康复活动的经验,并将原有的服务创新地变成课堂形式,开办了“奇思妙想”绘画课堂、“手望未来”手工课堂、“绿意人生”园艺课堂三大系列活动,每一系列由3—4次进阶课程组成。在课程内容上,社会工作者以患者自主确定的艺术类型为主,整合既有主题策划了创意纸盘画涂鸦、家居工艺串珠制作、卡通陶泥塑制作、家居盆栽认养剪裁、保健香囊编织等特色课程。

创作本身是自由表达的过程。社会工作者不关注患者创作出了什么作品及其是否有艺术价值,而是通过赋予患者主动权,鼓励他们充分发挥个性、探索自我。新的课堂课程对患者的学习提出了挑战,随着课程难度增加,患者需要不断探索学习,并在学习中不断成长。这正是复元理念中的主体“在起伏中成长”的重要内容,为患者主动开展人际交往提供了机会与铺垫。

2. 重塑医患的信任和伙伴关系

在医院内,主治医生、护士以及其他相关的工作人员共同充当了精神疾病患者的照顾者,为住院患者提供各类医疗、照顾等支持性服务,是患者社会支持网络中不可忽视的一环。但是,由于医护人员注重患者躯体性疾病,且被工作任务缠身,忽视了患者的其他需求,医患之间没有形成伙伴关系,减弱了患者住院治疗的康复效果。因此,需要运用社会工作专业方法重塑医患关系,提升患者的疾病康复效果。

首先,社会工作者积极争取Y医院医护人员的支持,并重塑医患之间的关系。其次,社会工作者借助病区探访契机,协助患者了解康复计划。最后,社会工作者协助患者与医生建立良好的医患信任关系,邀请医患共同合作完成艺术创作。这有助于医护人员纾解职业倦怠与压力,同时帮助医患形成伙伴式的信任与支持关系。

3. 在“翻转”场景中充实病友同伴支持

病友同伴支持在精神疾病患者中具有重要的作用。病友同伴服务最早是由病友志愿小组提供的服务。[16]该项目的三大艺术课堂运用小组工作的方法,引导鼓励患者在课堂上主动表达情绪、分享生活故事、学习掌握艺术技能与健康知识,同时利用小组活动座位次序、组队教学方式等帮助患者提高人际交往能力。

在这些病友小组中,最重要的是“翻转式服务”,当患者知晓制作手工香皂、纸盘画等技巧时,可以邀请其作为课堂助手教授其他人。经过“翻转”互助,患者探索出了自己的制作方法与成果。在一问一答、一教一学的“翻转”之间,病友之间的互助得到激发,患者自身的认同与效能感得到提升,有力地推动了患者社会支持网络的建构,促进了患者的康复。

(二) 链接医院−社区过渡地带的资源

院内康复完成后,精神疾病患者需要走出医院、回归社区。这一时间与空间的交汇点可以称为过渡地带。如果患者在医院内的社会支持网络不够充分,在此阶段又得不到足够的资源帮助,那么他们的康复之路可能出现倒退。因此,院方注重这一过渡地带的服务,强调社会工作者要充当资源链接者的角色,为精神疾病患者提供服务,注重患者社会支持网络的构建,促进患者的复元。

1. 重构家属亲友的支持关系

家属亲友作为重要的初级群体,对个体的精神健康有着重要的影响。在患者临出院前、刚出院后的阶段,需要重视这些初级群体的支持系统建构。Y医院社会工作者在探访时注重建构家属亲友的社会支持系统。首先,社会工作者在每一系列课堂中安排一次家庭融合活动,如“团队故事绘画”“艺术家庭小屋布展”等活动邀请家属参加。对于有照顾能力但无照顾意愿的家属,社会工作者尝试了解其照顾难处,积极为其申请政府、慈善机构的福利救助资源。其次,社会工作者尝试建构患者家属的同伴支持系统,构建精神疾病患者照顾者的支持联盟,缓解照顾的压力,为家属亲友的同伴支持服务搭建了更广阔的平台。[17]

2. 整合院外志愿者资源

精神疾病患者出院前接触的对象主要在院内,属于熟人交往。出院后需要面对陌生的群体,在交流互动时可能会遇到障碍,不利于患者回归社会。因此,社会工作者在服务中积极整合志愿者资源,提升患者的交往能力。Y医院的医务社会工作站通过与高校社团合作,链接专业的艺术治疗与志愿服务资源,为患者提供服务,回应患者的需求。在课堂教学准备阶段,具备艺术技能的志愿者与社会工作者相互培训学习。在项目运行期,社会工作者指导志愿者队伍与医院进行持续合作,拓展患者的交往圈,扩大精神疾病患者的社会支持网络,为回归社区做好准备。

(三) 倡导社区共同体环境改变

从医疗病程的角度看,当患者在医院治疗康复,经历了临出院前、刚出院后的过渡地带,他们的病情已经基本稳定,能够尝试参与社区生活。但是患者真正回归社区仍然面临着巨大的挑战。

精神疾病患者回归社区面临着社会大众偏见和社区居民的排斥,这不仅会减损患者的社会支持,也会增加重返医院的风险。社区的康复机构做过一些宣传,但从实践的反馈来看,效果不太明显。因此,社会工作者需要积极发挥专业优势,为精神疾病患者重返社区营造良好的环境氛围。Y医院的社会工作者在取得患者同意后,选择部分艺术作品在医院、社区进行展览,同时面向社区、高校进行爱心义卖活动。多次的爱心义卖活动不仅增进了患者与社区的接触,促进了社区对患者的了解和接纳,同时也为构建患者回归社区的社会支持系统提供了可能。

(四) 精神健康社会工作服务新实践

整体来看,Y医院在应用“医院−社区”一体化复元视角时,总结了精神疾病患者社会支持网络建构的新模式。患者历经发病急性期、巩固治疗期、维持治疗期到康复的全病程,接受服务场域有医院内日常生活、医院−社区过渡地带、社区共同体等。社会工作者在这些阶段和场域中为精神疾病患者提供嵌入式复元服务、链接式复元服务、倡导式复元服务。社会工作者在服务中扮演着服务提供者、同行者、资源链接者、管理者、倡导者等不同角色;同时灵活运用个案、小组、社区工作等方法回应精神疾病患者的需求,使患者逐渐得以康复,来自医务人员、患者病友、家属亲友、志愿者、社区居民以及社会大众的社会支持网络逐渐充实,详见图1。这种社会工作实践发挥作用的内在机制在于,社会工作者将复元理念贯穿了全病程多场域,以患者角色的主体性和自身角色的社会性为依托,关注患者这个主体中心与其周围社会情境的互动。同时,社会工作者作为情境中的一员,随着纵向的病程与患者需要的变化,他们还关注如何与横向的不同社会支持主体进行互动。这两个层面的社会互动恰好体现了社会工作实践不同于传统医学、心理学等其他专业实践的特征优势。

|

图 1 精神健康服务创新实践的模式 |

“医院−社区”一体化的视角为精神疾病患者的复元提供了新的实践方向。精神疾病患者的康复是一项系统的工程,社会工作者通过将专业的社会工作服务嵌入医院的服务系统,注重医院−社区过渡地带的社会支持系统建构,并重视社区层面氛围的营造,通过社区倡导营造良好的社区康复氛围,有效促进精神疾病患者的康复。但是,复元视角下的精神疾病患者的康复实践仍然面临着众多挑战。

(一) 医院与社区的一体化挑战

“医院−社区”一体化是精神康复医学领域的发展趋势,这不仅涉及不同场域的转换,更需要注重各场域之间“一体化”的衔接。精神健康领域的社会工作者认为,精神疾病患者的服务需要从院舍延伸至社区,[18]在更大范围的医务社会工作框架中,在健康中国的背景下,进一步整合探索医院与社区一体化的健康服务。[19]“医院−社区”一体化复元将服务从概念发展到操作层面,为精神疾病患者的康复复元提供了新的实践图景。这一理念的践行,需要社会工作者对患者的服务从住院到出院、回归社区全病程的跟进和服务。但是,当前医院和社区仍然是两个截然不同的实践场域,医院医生及护士为精神疾病患者提供专业性的治疗,但从医院到社区的过渡地带的延续性服务缺乏。患者出院回到社区后,因为缺乏家庭、亲戚等社会支持而精神疾病复发重新入院治疗的案例屡见不鲜。

从实践情境来看,我国并没有出台针对精神疾病患者家庭的政策措施,没有给精神疾病患者的家庭提供必要的支持,以至于在家庭成员中有人患有精神疾病、需要人照顾时,家庭面临着经济、照顾等方面的巨大压力。社区的支持系统缺乏,导致患者在医院康复后回归社区过程中面临着巨大挑战。虽然政府部门通过购买服务的形式引导专业的社会组织参与精神疾病患者的康复治疗和照料,但是由于项目购买的周期性、社会组织工作人员的不稳定性,给疾病患者从医院到社区一体化的康复带来巨大挑战。有的精神疾病专科医院设立精神健康社会工作站,这种形式不占用体制内的医疗资源,且能提供医疗技术支撑,服务的专业性和社会性更加突出,[20]成为精神疾病专科医院康复服务的重要探索。

(二) 复元理念的本土化挑战

复元理念是西方精神健康服务领域的主要模式,强调从院舍治疗照顾到回归社区康复的一系列康复服务过程。复元理念的实践需要精神疾病专科医院、社区等不同场域的服务能够有效衔接,且能够有效构建服务对象的社会支持网络,满足服务对象的康复需求。但是现有的精神疾病康复治疗体系中,医院和社区两个不同的场域并没有有效勾连起来,两个场域的服务仍然存在脱节的状况。特别是作为服务的主体,康复中的精神疾病患者主体性缺乏,精神疾病患者的主体性被权威的医疗体系消解了,患者被认为是被动接受治疗的个体,忽视了患者所处的社会环境系统对患者康复的影响。

精神疾病患者的复元具有“螺旋上升”的形态,患者的改变存在“起伏中成长”的过程,这一过程指标在不同文化情境下的影响是不一样的。[14]如何在中国的文化背景下,建构符合自身文化情境的精神疾病患者康复服务评估指标仍然是精神疾病康复领域的重要挑战。医学领域研究精神疾病患者的康复问题以定量方法、实验设计为主,但在复元理念下,如何兼顾精神疾病患者在生命历程中的主观经历与体验仍然在探索中。因此,需要针对各类精神健康复元项目开发专门的评估模型工具,[13]促进精神疾病患者的康复服务发展。

(三) 社会工作实践的专业化挑战

精神疾病患者的康复服务是多学科、跨专业的服务。精神健康社会工作作为社会工作服务的重要领域,一方面需要社会工作者熟练掌握专业的社会工作方法和技巧,另一方面也需要从事这一领域的社会工作者具备相应的医学专业知识。在当前的社会工作教育体系中,除了医学类院校开设的社会工作专业开设有医学类的课程外,大部分的社会工作专业教育院校并没有医学类课程的设置,导致培养的社会工作者缺乏相应的医学方面的知识,不能有效回应精神疾病患者的康复需求。

此外,精神健康社会工作主要嵌入在现有的医疗体系中。在多学科的团队工作中,社会工作者面对医疗专业的技术“霸权”,需要警惕异化为工具助手,在精神疾病患者的康复服务中,注重患者主体性的赋能,回归患者的生命历程,将患者看成是“正常化”的个体,从患者的需求出发,将患者的治疗康复放在系统环境中考量,促使患者更好地实现康复复元。

| [1] |

国家卫生计生委, 中宣部, 中央综治办, 等. 关于加强心理健康服务的指导意见[EB/OL]. (2017-01-24). http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/24/content_5162861.htm.

|

| [2] |

国家卫健委. 健康中国行动(2019—2030年)[EB/OL]. (2019-07-15). http://www.gov.cn/xinwen/2019-07/15/content_5409694.htm.

|

| [3] |

刘继同. 中国精神健康社会工作时代来临与实务性研究议题[J]. 浙江工商大学学报, 2017(4): 100-108. |

| [4] |

周湘斌, 常英. 社会支持网络理论在社会工作实践中的应用性探讨[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2005(2): 80-85. DOI:10.3969/j.issn.1009-508X.2005.02.016 |

| [5] |

行红芳. 老年人的社会支持系统与需求满足[J]. 中州学刊, 2006(3): 120-123. DOI:10.3969/j.issn.1003-0751.2006.03.035 |

| [6] |

刘继同, 严俊, 孔灵芝. 生物医学模式的战略升级与精神健康社会工作的战略地位[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2010(3): 141-145. |

| [7] |

童敏. 当今西方精神健康服务发展的新趋向—复原模式的演变和争论[J]. 北京科技大学学报(社会科学版), 2008(3): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1008-2689.2008.03.001 |

| [8] |

王志中, 杨晓东. 健康中国背景下的精神健康社会工作实务发展脉络及现状[J]. 卫生软科学, 2019(10): 28-32. DOI:10.3969/j.issn.1003-2800.2019.10.007 |

| [9] |

王丽华, 肖泽萍. 精神卫生服务的国际发展趋势及中国探索: 专科医院−社区一体化、以复元为目标、重视家庭参与[J]. 中国卫生资源, 2019(4): 315-320, 325. DOI:10.3969/j.issn.1007-953X.2019.04.015 |

| [10] |

马弘. “医院−社区一体化”模式是中国精神卫生服务改革的重要方向(英文)[J]. 上海精神医学, 2012(3): 172-174. |

| [11] |

刘敏, 李国宏, 张扬. 实施医院社区一体化延续护理障碍因素的调查分析[J]. 护理学杂志, 2016(19): 91-94. DOI:10.3870/j.issn.1001-4152.2016.19.091 |

| [12] |

WILLIAM A ANTHONY. Recovery from mental illness: the guiding vision of the mental health service system in the 1990’s[J]. Psychosocial rehabilitation journal, 1993, 16(4): 11-23. DOI:10.1037/h0095655 |

| [13] |

杨锃, 郑宏. 社会服务评估研究—以基于复元理念的精神康复服务参与式评估为例[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2018(4): 1-10, 18. DOI:10.3969/j.issn.1008-7672.2018.04.002 |

| [14] |

宋丽玉, 施教裕, 徐淑婷. 优势观点与精神障碍者之复元: 骆驼进帐与螺旋上升[M]. 台北: 洪叶文化事业有限公司, 2015: 383-387.

|

| [15] |

王思斌. 中国社会工作的嵌入性发展[J]. 社会科学战线, 2011(2): 206-222. |

| [16] |

童敏. 社会工作的自助和同伴支持理念的产生和演变—西方精神健康服务模式的发展轨迹[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2009(4): 5-11. DOI:10.3969/j.issn.1008-7672.2009.04.002 |

| [17] |

吴丽月. 复元视角下精神病患者同伴支持体系的实证研究[J]. 浙江工商大学学报, 2016(6): 95-104. |

| [18] |

高万红, 和小敏. 重构长期住院精神病患者社会支持的行动研究—基于云南省昆明市H精神病医院的社会工作实践[J]. 中国社会工作, 2017(18): 40-46. DOI:10.3969/j.issn.1674-3857.2017.18.009 |

| [19] |

谢春艳. 健康中国背景下医务社会工作参与构建整合型健康服务的探讨[J]. 中国社会工作, 2017(27): 7-11. DOI:10.3969/j.issn.1674-3857.2017.27.003 |

| [20] |

郑宏. 社会工作者介入重性精神疾病医院社区一体化服务模式研究[J]. 中国全科医学, 2015(25): 3020-3023. DOI:10.3969/j.issn.1007-9572.2015.25.005 |

2021, Vol. 21

2021, Vol. 21