(一) 研究背景

血友病是一种终身出血性罕见病,患者部分或全部缺乏凝血所需的第八因子或第九因子,导致血液凝固异常。大约三分之一的血友病患者无家族遗传史,患病病因属于偶发性基因突变。该疾病在各种族的发病率相当,约为人群的万分之一。①2015年度世界血友联盟(World Federation of Hemophilia)全球调查数据显示,111个参与调查的国家共有304 000个出血异常(bleeding disorders)患者②,我国血友病患者的数量为13 624人。③目前血友病不能根治,主要采用替代性治疗的方法补充身体所需凝血因子。若不能得到及时治疗,长期出血会导致患者出现关节磨损、逐步致残等生理问题。此外,患者在就学、就业及婚姻方面也存在诸多困难;家庭在照顾患儿、治疗所导致的经济、情绪问题等方面更是压力重重。因疾病的罕见性、隐蔽性、发病人群居住分散、资源有限等因素,血友病患者及其家庭的需求很难得到关注,使他们更易成为“弱势中的弱势人群”。

社会工作者在人类行为、赋权实践、歧视、文化敏感性、家庭关系和人际沟通等知识层面的训练有助于他们服务于慢性病领域;[1]此外,在多团队合作中,社会工作者在联结病人、家庭、治疗团队和社区代表等利益相关者方面也能发挥重要功能。[2]遗憾的是,迄今为止,较少有经验性研究表明社会工作者实际上参与到罕见病患者健康照顾团队中,[3]在血友病患者及其家庭领域的社会工作服务更是凤毛麟角。

本文以香港凯瑟克基金会支持的中国社会工作项目“血友病患者及其家庭社会工作服务”(以下简称项目)为依托展开论述。该项目周期为2014年3月至2018年2月,旨在实现两个目标:1) 实践研究如何帮助项目团队④在一个非传统服务并充满挑战的未知实务领域提升其服务质量;2) 赋权理论在实践研究中的应用及其可能面临的挑战和限制。项目初期主要是依托G⑤组织为全省血友病患者及其家庭提供社会工作服务,该组织是H省唯一一家血友病患者的自助组织。项目周期内参与社会工作服务的主要有成年血友病患者、血友病患儿及其家庭成员,共计202人。不过,服务对象因身体状况、时间、精力等因素,参与服务的频率和投入行动过程的程度有所差异。

(二) 文献回顾

1.专业主义下“失能的主体”

传统的专业助人工作是一把双刃剑:一方面有助于缓解服务对象的困境,另一方面也会削弱服务对象对于社会体制结构不公正的进一步觉察,服务对象面对和承担困境所能培养出的能力也可能受到专业服务的介入而减弱。[4]上述专业助人工作对服务对象的钳制情况同样体现在对血友病患者及其家庭的服务中。作为终身性的罕见病,血友病患者生活质量的改善和罕见病药物的研发息息相关,以致汗牛充栋的研究集中在医学领域。即便是有研究关注到血友病患者生理之外的社会-心理需要,也是聚焦于患者及其家庭负向的情绪体验。例如,新近诊断出血友病的患儿父母承受的极度悲伤、内疚和自责情绪;[5]大部分患儿父母承受着来自家庭关系、经济方面、住房选择和孩子数量方面的压力;[6]以及作为携带者的母亲不仅经历悲伤、内疚、混乱等负面情绪,也承受着包括疾病本身带来的压力、治疗产生的经济负担、治疗风险、对生育意愿的影响和家人的压力。[7]当血友病患者及其家人经常体会到经济的不安全、缺乏政治参与所需的才能和资讯,会使他们逐渐对环境的要求感到无能和无力。[8]

2.社会标签下“污名的主体”

血友病患者的整个生命周期充斥着各种负面的标签。婴儿期患儿的童年就异于普通儿童。由于他们的爬行及其身体和家具、地板、尖角玩具等的接触都需要加倍注意,其好奇心、成长和社会化不得不以其他方式替代。由此产生最大的社会心理问题是在保护患儿的同时,容易导致他们的过度依赖和心理弱势。上述问题在孩子进入学龄期后变得更为严峻。青少年期的患者因出血耽误学业极为普遍,并会由此引发学业表现不良及其伴随的情绪影响、缺乏与同辈群体的交往、失去在玩耍中实现社会化以及与在同辈群体交往中变得更为成熟的机会等一系列问题。[5]成年期患者因身体心像改变导致其社会功能困扰,他们大多数选择隐瞒疾病,以疏离的方式逃避、且以顺其自然的方式来因应疾病带来的影响。[9]老年期的患者因身体机能老化产生的骨质疏松、关节炎和其他骨髓退化疾病加重了关节磨损和反复出血。[2]因输血治疗导致感染艾滋病的血友病患者背负罕见病与艾滋病的双重污名,更是遭到社会的歧视。[10]鲜有文献从优势视角去检视血友病患者的一生,Trzepaczd等学者的研究算是独树一帜,他们声称血友病患儿的社会和行为功能与同龄人相比并不存在潜在风险。[11]

社会保障水平决定了一个国家在财政可承受范围内对罕见病患者保障水平的高低,也会影响罕见病流行病学标准模式的选取。[12]一项针对我国罕见病患者(其中以血友病居多)的调查显示,77.7%的患者的治疗费用报销比例在10%以下,这反映了我国罕见病治疗所需的特殊医疗药品很多尚未纳入医保报销范围。[13]罕见病的低发病率与低商业开发价值使得患者经常面临缺医少药的困境,他们是否应该获得倾斜性公共资源分配仍是一个伦理问题。[14]高额的治疗费用常常使得罕见病患者面临被贴上福利依赖标签的风险,造成Solomon所描述的间接权能障碍,即弱势人群缺少维持机会均等的资源结构和社会价值,因而维持负向贬低或凸显弱势人群的缺陷部分。[15]

3.实证主义典范下“物化的主体”

实证主义传统研究典范下研究对象的主体性被忽视、被客体化、甚至物化;研究对象的个别差异在量化与分类标签过程中被模糊化,这样的本体论与助人专业尊重服务对象的主体性、自决能力、个别化等原则背道而驰。[4]Cassis等学者系统地梳理了24篇有关血友病患者及其家庭社会心理压力的文献,发现大多数研究是以问卷调查为主且高度同质的定量研究。这些研究使用了不同的测量工具,如生活质量的36项简表(SF-36)、欧洲生活质量五维度问卷(EQ5D)以及血友病生活质量量表(Haemo-QoL)等。[16]古学斌指出这样的研究方式本质上是非民主的,与社会工作专业价值理念背道而驰的研究过程。[17]在此过程中,研究对象是被动的角色,其个体差异、主观体验和能动性难以在标准化的问卷中得以体现。

值得庆幸的是,在失能、污名和物化的主体之外,仍有少量研究能识别血友病患者及其家庭的抗逆力、能动性和主体性。例如,Myrin-Westessonl等研究者发现作为携带者的血友病患儿母亲在经历了悲伤、负罪和混乱后,进入调试自我适应的阶段,[18]这意味着患儿母亲在应对疾病的过程中也发展出对抗逆境的能力。此外,自助(self-help)也可以被视为赋权的一种途径,同时也形成了一种反智主义(anti-intellectualism)的特殊张力。⑥韩国针对51位血友病患儿母亲对比研究表明,自助小组提高了她们的知识、照顾孩子的能力、自我效能和生活质量;与此同时也降低了患儿父母的抑郁和亲职压力。[19]

综上,现有研究为了解血友病患者及其家庭的需求与现状奠定了基础,但血友病患者及其家庭作为行动主体在专业主义、社会标签和以实证典范问卷为主的研究方法下消声,仅有极少数的文献能识别他们的主体性和能动性。本研究尝试采用与社会工作在本体论和认识论上高度契合的行动研究方法,融入赋权理论的视野,讨论社会工作服务如何与赋权理论相结合,在行动中协助弱势人群从被动转为主动,提升其意识、培养其自我服务的能力,进而增加其权能。

二、研究方法1.实践研究中的行动:行动研究方法

本研究是赋权视野下的实践研究。赋权实践需要助人实务工作者与服务对象之间拥有平等的关系,相互接纳和尊重。当服务对象被尊重和信任时,他/她对自身问题的判断能力与解决问题的能力得到支持与增进,其无力感将逐渐降低,才能逐渐发展个人能力与社会技巧,成为一个有勇气及能力承担责任、自主及参与社会的成熟公民。[4]不过,Adams提醒专家在试图用赋权的方法来开展工作的过程中,赋权的意义可能被剥夺,并且把弱化了的赋权意义再次返还给人们。其结果是人们感受到的是反赋权(disempowerment)。[20]5

本部分重点阐述什么是实践研究和行动研究,它们之间的关系,与本研究为何以及如何使用行动研究法。2008年索利斯堡宣言把实践研究定义为:“实践研究源自于对实践的好奇心。它关注并识别助人的良好且可行的方式,通过对实践的严格检验以及在经验中反映出的新观念之发展,挑战不良的实践工作。实践研究最好由实务工作者与研究人员合作进行,研究者和实务工作者相互学习。实践研究采纳专业知识的包容性取向,它强调对于实践复杂性的理解,通过实践来促进对于赋权的承诺以及对于社会正义议题的回应”。⑦根据Reason和Bradbury的定义,“行动研究是一个参与性的过程,涉及发展实践过程知识(practice knowing),以追求有价值的人类目的。它力求将行动与反思(reflection)、理论与实践结合起来,与他人共同参与寻求切实解决人们迫切关注的问题。更广泛地说,解决个人及其社区的繁荣问题。”[21]从定义来看,实践研究不是一个特定的研究方法,而是实践和研究的交汇点;它无法由一个单一的哲学或方法论所描绘,反而需要在一个充满支持和弹性的组织情境中,发展出自己的理念和方法来定义以实践为本的知识。作为一种研究方法,行动研究因其对实务中产生的困惑的关怀、自下而上的实践知识生产方式和对过程知识、参与、反思的重视,以及对不确定、复杂和变动实务情境的回应,与实践研究具有高度契合性。

本文采用行动研究方法主要基于以下三点考量。第一,项目目标。本项目旨在透过社会工作服务,提升服务对象的意识、反思社会工作服务的在地经验,促进公正、平等和共享环境的建立。行动研究可协助工作服务实现赋权的目标,社会工作者在陪伴与支持服务对象的同时,协助服务对象系统地认识到自身的社会权力地位和造成自身当下生活处境背后的结构性因素,从而培养、提升公民能力、增强其社会、经济、政治各方面的能力和权力。第二,服务的不确定性。国内罕见病领域,尤其是血友病患者及其家庭领域的社会工作服务尚属空白,无经验可循。其服务过程具有高度的未知性和不确定性,需要在行动中不断积累经验、反思和再行动。第三,实践知识生产的诉求。社会工作专业在中国内地属于“舶来品”,由于对中国经验认知的局限以及研究深度、广度的不足,社会工作的理论研究是非常薄弱的。[22]行动研究扎根于实际生活经验、发展伙伴关系、聚焦于实践中的重要问题;[23]该方法有助于在一定的历史、政治及社会脉络下探索各种实用性知识。[24]

本研究根据具体情境采用参与式观察法和深度访谈法收集不同的资料,具体包括访谈资料和可为研究所用的各种服务资料(如活动图片、生命故事文本、督导及实习生日志、督导记录等)。研究资料的使用均获得服务对象的同意、并已告知资料可能的用途。研究的效度则采用Lather提出的催化效度(catalytic validity),即行动研究的过程与结果是否确实增进研究者和其他参与者对自己与情境的真实了解而将其转化为有效的行动。[25]

2.赋权视野下的行动:赋权式行动研究框架

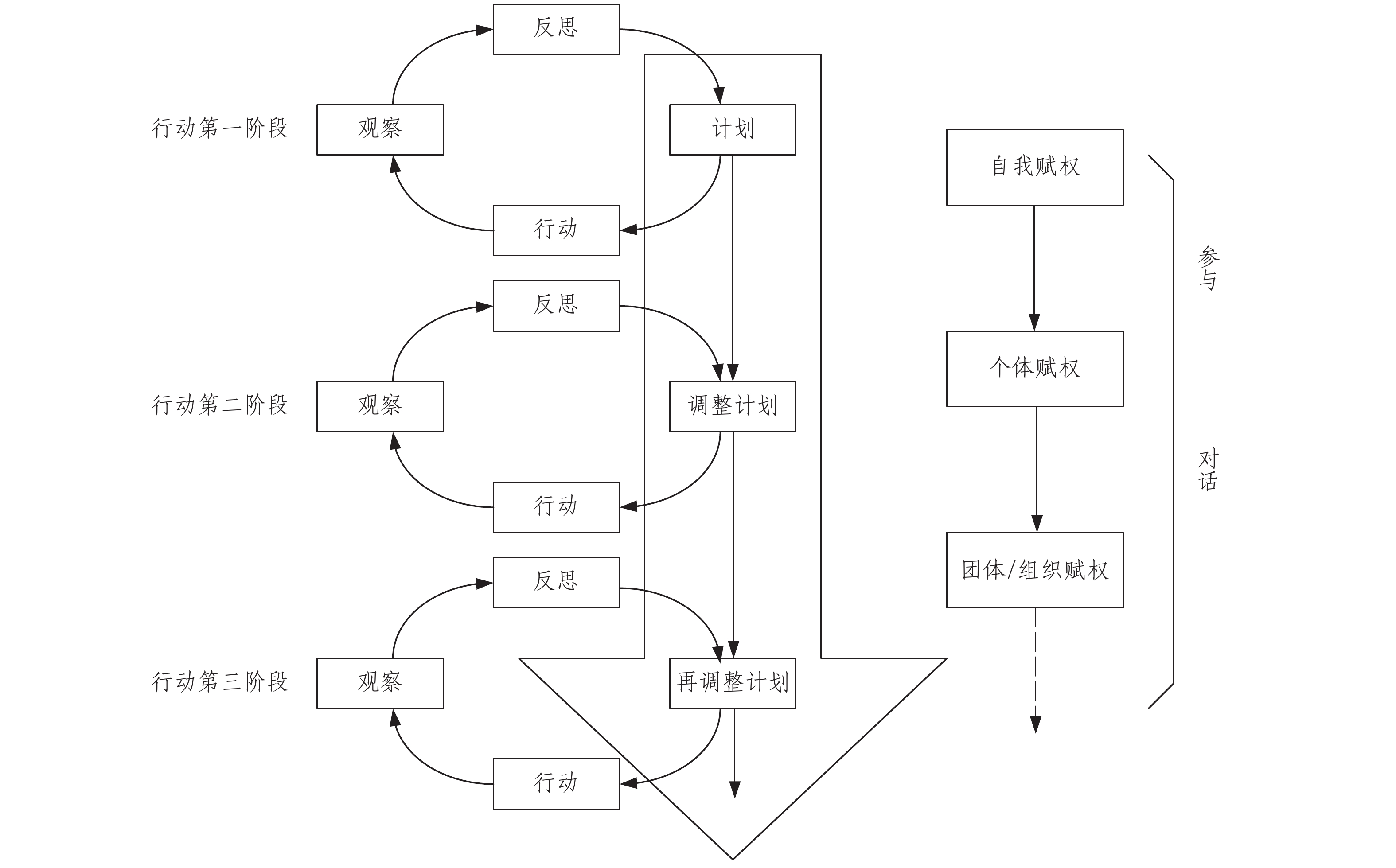

行动研究强调计划—行动—观察—反思的循环往复的过程,[26]即在行动中透过观察修改行动计划,并在实践中不断反思(refelction-in-practice),[27]进而调整下一步的行动方案。本研究在行动研究的框架下整合赋权理论的视野,旨在强调行动过程中三个关键要素,即服务对象参与的变化、赋权层次的转化和项目团队对话中的知识生产。第一,服务对象参与的变化。Ree指出人们不会只是因为参与就变得赋权,他们必须切实感受到赋权。[28]服务对象在不同的行动阶段,其参与形式、扮演的角色、参与心态和对权力的感知及回应方式都有所不同。这些变化也让他们开始真切地从无助的状态逐步认识自身的能力、权利、责任建立改变现状的信心。第二,赋权层次的转化。在项目周期内,至少出现了三个层面的赋权,即自我赋权、个体赋权和团体/组织赋权。⑧自我赋权是社会工作者为服务对象赋权的前提条件,它是指社会工作者在行动中对权力关系变化的自我觉察,以及作为专业人士,在面临纷繁复杂的利益关系时权力意识的觉醒和行动抉择。个体赋权则聚焦于服务对象及其家庭对与自身事务相关的议题的参与和决定权,以及发声的勇气。团体/组织层面的赋权则集中在自助组织领袖的能力提升及互助组织的成立。第三,对话中的知识生产。无论是对社会工作者还是服务对象而言,他们拥有的默会知识(tacit knowledge)在实践场域中通过碰撞和对话不断得以重构,产生出对实务更有效的过程知识。

本研究大致经历了三个行动阶段,从集体悲情故事的幻灭到服务对象主体性的转变,再到罕见病患儿家庭互助组织的成立。为了在论述上更清晰,图1直观地呈现了赋权视野下的行动研究过程。然而,实践中计划、行动、观察和反思四个元素并非依循简单的线性关系,而是复杂缠绕在一起的循环往复的过程,很难将其做清晰的分割。因此,本研究并没有按照计划—行动—观察—反思的结构来描述每一个行动阶段,而是根据项目的生命周期,将论述的焦点放在每一个行动阶段中服务对象参与的变化、赋权层次的转化和对话中的知识生产上。更重要的是,尝试清晰地描述出每一个行动阶段的行动拐点,⑨即从一个行动阶段转变到下一个行动阶段的原因。

|

图 1 赋权视野下的行动研究框架 |

(一) 集体悲情故事的幻灭:从会哭的孩子有奶吃到会哭的孩子没奶吃

1.会哭的孩子有奶吃:传统慈善救助模式下的生存选择

项目初期,社会工作团队主要以协助G组织开展各项日常工作,并在活动过程中进一步接触和了解患者及其家庭,通过深度访谈预估其需求。G组织获取资源的方式以政府支持、社会各界的慈善捐赠和药商支持为主;患者及其家庭在这些捐赠活动中的参与方式较为被动。传统慈善救助模式下悲情故事的讲述最能直观体现血友病患者及其家庭生存困境,也是获得捐赠的主要方式。Z女士是G组织集体悲情故事的讲述者之一,作为两个血友病患儿的母亲,她几乎是度日如年。小儿子在3岁的时候因颅内出血险些丧命,在将孩子送往医院救治的过程中得到了G组织的帮助,Z女士也因此结识了其他患者家庭。在项目开展的前半年,Z女士在不同场合多次泪流满面地讲述自己的经历,她表示如果此种方式可以帮助血友病患者群体争取到资源,她愿意为这一群体做力所能及的贡献。

有人关注我,有人关心我,有人愿意听我把这些事情说出来,我真的感到挺幸运的。这些都是真实的。如果可以帮助我们血友病家庭获得资源,我愿意一次一次地讲述我的故事,让别人了解我们。(访谈对象Z)

长期悲情的集体叙事会强化对服务对象的污名,增强其无助感。尽管项目团队并不认可此种获取资源的方式,但社会工作者选择放下评判、尊重合作伙伴及服务对象的自决权。眼泪公益的形式在短期内可以快速获得资源,但从长远来看,它不仅使得慈善公益面对公信力的挑战;⑩对外界资源的长期依赖也不利于服务对象的能力提升和实现其自助的目标。[29]不过,项目团队认为患者及其家庭成员并非没有能力认识自己的处境和主流慈善环境对弱势人群的建构和标签;相反,这一阶段他们的被动参与和悲情故事讲述的策略是在以眼泪指数为评判指标的公益文化环境下的理性选择;换言之,它是G组织和患者及其家庭在别无选择的情况下,争取外界资源的生存智慧。

2.会哭的孩子没奶吃:慈善项目竞争下隐形的弱势人群

G组织以悲情故事获取社会资源的方式在一次慈善筹款中惨遭冷遇,导致各利益相关方迅速分化。2014年H省开展了首届慈善项目推介会,各个社会组织需要通过展示自己的服务项目力争社会及企业捐赠。项目团队⑪提前半个月精心筹备,展示内容包括从展台的设计到通过动感式多米诺骨牌的方式直观呈现血友病的发病原因,从宣传单的设计到优势视角下集体故事的讲述。

遗憾的是,最终G组织未获得任何捐赠。项目团队一起分析筹款失败的原因:1) 公众不了解血友病,难以获得捐赠方的关注;2) 即便了解血友病,高额的医疗费用让人望而生畏。⑫此种捐赠对企业而言,效果无法立竿见影;对个人捐赠而言,更是杯水车薪;3) 血友病的病症不是显而易见的,疾病给患者及其家庭带来的生理—心理—社会层面的影响难以直观呈现。基于上述原因,与其他弱势人群相比,血友病患者及其家庭成了“隐而不见”的弱势人群,难以得到捐赠者的青睐。当过去的筹资方法不再奏效时,G组织内部开始发生分化。

3.进退维谷:行动中的专业选择

慈善推介会筹资失败后,G组织领导层和患儿母亲中的志愿者对未来的服务方向产生了分歧。前者认为组织的工作重点是继续推动医疗政策的完善;而后者则认为要继续提高凝血因子的报销比例较为困难,患者家庭面临的心理问题、就学就业压力、夫妻关系等问题也急需解决。正如一位血友病患者所言,

我们的主要需求是药物,但是除了药物之外,我们也需要像正常人一样就业、恋爱、社会交往,这些也是很重要的。(访谈对象C)

除了对服务内容的分歧之外,几位患儿母亲也开始质疑过去获取资源的方式和资源分配的透明度。既然眼泪和悲情故事不能换取社会资源,她们希望通过建立病友家庭之间的互助组织来解决问题。这一提议也加速行动主体之间的分化:G组织领导层质疑患者及其家庭自我服务能力、否认照顾者建立自助组织的权利、不赞成另行建立互助组织;医生、心理咨询师和爱心人士因不愿意卷入纷争及其他原因纷纷退出。社会工作团队则在多元主体的利益分化下陷入进退维谷的困境:一方面不愿意卷入组织的内部分化进而影响其利益结构;但另一方面基于社会工作对于弱势人群关怀的专业使命,又无法对患儿及其家庭的需要无动于衷。社会工作团队在G组织和患儿母亲志愿者之间进行多次调解并无果而终后,做出了下一行动阶段选择回应患者及其家庭需要的行动计划。

简言之,第一行动阶段血友病患者及其家庭经历了被动参与到组织分化中意识初醒的过程,在惯用的资源争取方法不再奏效时,服务对象发出微弱的声音表达自己的真实需要。此种表达在权力的压迫下演化成组织内部的冲突,把多团队合作中的社会工作者卷入了进退维谷的价值选择漩涡。社会工作者面临“宣称价值中立而选择置身事外”和“承认社会工作本质上是道德实践和政治实践的立场”[30]的选择。最终,社会工作者服务团队选择与服务对象一起去挑战顺从、被压迫的组织文化[21],澄清专业坚守和行动方向。从这个意义上而言,社会工作团队实现了专业的自我赋权。

(二) 服务对象主体性的转变:从被动接受服务到主动参与服务

1.同在一条船:患儿母亲互助沙龙

第二阶段的行动目标是开展患儿母亲互助沙龙,主要是基于以下三个考虑:1) 从服务对象来看,患儿母亲的服务需求最为紧迫。由于血友病是X染色体携带基因的遗传性疾病,大部分母亲背负着罪责感,孩子患病引发婚姻家庭关系危机,同时照顾患儿的风险和压力也让她们不堪重负;2) 从服务形式来看,沙龙主要是考虑服务对象参与弹性。大部分母亲是患儿的主要照顾者,因为孩子意外出血、生病,工作加班等诸多原因,很难持续参加活动,沙龙是让她们有选择参与的自由;3) 从服务目的来看,沙龙可为患儿及其母亲搭建社会交往的平台。因为身体的特殊性,患儿较少有机会接触同辈群体。日常交往中患儿母亲对是否告知他人孩子的病情感到进退两难:告诉了又怕患儿遭到排斥;不告知又担心玩耍过程中的出血风险。这些担忧限制了患儿及母亲的社会交往范围。

2015年项目开展了六期沙龙活动。第一次沙龙活动的目标是让患儿和妈妈们相互结识,明确社会工作者作为陪伴者和同行者,而非资源掌控者的角色。之后每一期的沙龙内容,则根据前一次沙龙中与服务对象一起讨论的结果,按照需要的紧迫性设计沙龙活动。例如,“照顾玻璃孩子的经验分享”中妈妈们分享如何照顾不同年龄阶段患儿的经验。这些虽然不是专业知识,但对照顾不同年龄阶段的患儿家庭十分实用。事实上,Oliveira等学者对500位罕见病患者及其非专业的照顾者的研究发现,36%的患者及其照顾者发展出的疾病管理办法显著提高了他们的生活质量。这些方法中有22%被临床专家评估为对全世界而言都是新的方法;剩下的是医学界已知、但患者和非专业的照顾者在未知的情况下发展出来的方法。[31]沙龙中血友病患儿母亲分享的非专业知识被其他家庭使用并得到积极反馈,提升了她们的参与信心和动力。此外,应孩子处于青春期的妈妈要求,项目团队⑬联系了性教育专家,采用针对妈妈们的普及性讲座和针对青少年患者个别辅导的方式,解决家庭性教育的困惑。

2.隐形的家庭成员:患儿家庭的沙龙服务

罕见病领域的专业服务通常聚焦于患者,较少关注其他家庭成员。在患儿母亲沙龙服务中,越来越多的患儿爸爸和患儿的兄弟姐妹开始加入沙龙活动。项目团队发现患儿“父亲缺位”的现象主要是由于一部分父亲在得知孩子患罕见病后选择离开,“抛妻弃子”的标签导致选择继续留在婚姻关系中共同养育患儿的父亲也被污名化。社会标签、经济压力、有限的婚姻选择⑭也让这些选择留下来的父亲压力重重。Herrick等人呼吁,研究者和服务提供者应重拾父亲的角色,若继续抱有在患儿医疗照顾方面父亲缺位的偏见,则可能强化患儿父母的疏离和父亲在照顾中的退缩。[32]此外,患儿的兄弟姐妹更是家庭的“隐形”成员。由于父母大部分精力都要用于照顾患儿,健康的兄弟姐妹成长过程中的需要被忽视或是父母实在是无力顾及。因此,项目团队决定把服务对象从患儿母亲扩展到患儿的家庭。

行动的第二阶段开展了三次以家庭为中心的沙龙活动。“夫妻相处之道”聚焦于夫妻如何处理养育罕见病患儿的压力导致的日常冲突,通过角色扮演重现家庭的冲突情景,共同讨论最佳解决策略。“亲子关系活动”沙龙透过游戏的方式增强患儿家庭亲子之间的沟通。本阶段最后一次沙龙“认识不一样的自己”的设计源于父母对如何向患儿解释为什么会患罕见病的困惑。项目团队链接了一个擅长儿童服务的社会组织,为患儿专门设计了一节认识自己独特性的小组活动。也正是这次活动,进一步激发了患儿家庭想要自我服务的想法和动机。

3.行动主体的意识提升:从服务对象到“专家”

行动的第二阶段,社会工作服务开始逐步确立服务对象的“专家”地位,认可服务对象日常经验知识和生活智慧的重要性。项目团队⑮一起设计沙龙活动,把患儿家庭的日常照顾经验、在治疗过程中遇到的困难、医疗保险的报销程序等议题,融入到沙龙服务中;采用绘画、绘本、戏剧、手偶戏、小丑表演和歌谣等多元手法,向不同年龄阶段的血友病患儿解释血友病的成因及自我保护的知识。

这一行动阶段主要是服务对象个体层面的赋权,主要表现有三:第一,消除信息障碍。除了面对面的沙龙平台,患者家庭还建立了微信群,相互交流罕见病的医疗政策、日常护理、心理压力处理等各种经验与信息,改变过去信息可得性差的情况。第二,与社会工作团队共担服务风险。血友病患者的服务常常会面临因意外磕碰、摔伤等各种出血风险,患儿家庭主动提出签订免责申明⑯,希望用自己的方式保护社会工作者;并尝试在意外发生时,借助互助网络解决问题。勇于自我担责是服务对象实现个体层面赋权的重要标志,他们不再总是把自己放置在弱者和需要帮助的人的位置,而是发现自己也有解决问题的策略和能力。第三,萌发共同建立互助组织的想法。血友病患者及其家庭提出这一建议的原因有两个。一是项目结束后,患者家庭仍需要持续性的服务。血友病患者及其家庭在不同阶段有不同的需求,不断变化的需求要求不间断的服务;此外,新近诊断的家庭也需要得到适当的服务,有经验的家庭希望能协助他们尽快接受罕见病的事实。二是在链接其他组织提供服务时,项目团队发现其他社会组织对血友病了解不充分容易导致活动设计存在潜在风险。

简而言之,第二阶段的行动服务对象经历了从“接受服务”到“参与服务”再到产生“自我服务”意识的转变。由于患者及其家庭的经验得到肯定,参与的动力也不断提升,其能力也得到增长,进而实现了个人层面的赋权。这一阶段以患儿母亲为主的沙龙转为以家庭成员为主的行动转向,得益于社会工作者与患儿父亲的对话。父亲们对沙龙活动设计“过于女性化”的质疑和女性社会工作者对患儿母亲养育经验的同感共同导致了服务中的性别盲视。社会工作者把血友病患儿父母的性别及其角色放置在一个对立的二元框架下检视,忽略了男性在父权制框架下也是其他维度(如阶层、城乡)中的受压迫者的事实。[33]第二行动阶段到第三阶段的转折是由于内外因素共同推动:外因是项目周期的时限,已搭建的非正式网络要在项目结束后持续,需要以正式组织的身份申请政府购买社会组织服务项目;内因是患儿家庭成员的能力和自信心均有所提升,也有自我服务的强烈意愿。

(三) 罕见病患儿家庭互助组织的成立:从非正式自助互助支持网络到正式社会组织

1.行动中的能力建设:团体领袖的成长

考虑项目结束后服务的可持续发展以及为自助组织储备领袖人才的需求,第三阶段行动的重点在于协助和支持提升沙龙中具有领袖能力的患儿母亲和患者的能力。首先,项目团队为领袖提供服务所需的系统培训机会。他们先后参加了社会工作和心理咨询、儿童服务、叙事治疗、艺术治疗、理性情绪疗法等知识和技能的培训,并将所学知识带回项目团队。这一做法的目的有二:一是协助团体领袖在学习相关知识后进一步梳理、强化及转化所学知识;二是由于培训资源有限,培养行动者之间资源共享的意识。一位患儿妈妈领袖在参加艺术治疗工作坊之后写下如下感言。

不必沮丧,不必惊慌,做努力爬的蜗牛或努力坚持飞的笨鸟,我们试着长大,一路跌跌撞撞,然后遍体鳞伤。坚持着,总有一天,你会站在最亮的地方,活成自己曾经渴望的模样。(患儿母亲领袖Q女士)

社会工作者在服务中的角色也由最初服务提供者的角色转为支持者和资源链接者的角色。为将在培训中学习的知识和技巧运用到服务中并更好地和血友病患者群体的特征相结合,部分团体领袖开始学习带领沙龙活动,全面参与从沙龙的主题选择到活动设计、直至活动安排等各个环节,探讨为血友病患者及其家庭提供服务的独特模式。

2.行动中的意识提升:组织层面的增能

尽管有建立互助组织的意愿,但是患儿家庭缺乏了解社会组织和政府购买社会组织服务的信息渠道。项目团队一方面寻找全国关于社会组织运营及管理的培训资源,支持团体领袖参与相关培训;另一方面,社会工作者和团队领袖一起参观和走访H省各区社会组织孵化基地,了解当地社会组织注册的要求和流程。注册罕见病类社会组织的过程,于团队领袖而言,无疑是一个意识提升的过程。G市政府购买社会组织服务项目的前提条件是对服务所能覆盖的受益人群数量没有要求。这让团体领袖看到作为发病比例极少的罕见病患者及其家庭在成立自助组织中的面临的困境。例如一些区域的罕见病患者可能仅有一人,根本无法满足最基本的注册条件。团队领袖在行动第三阶段的经验已经超越了过去在个体或是家庭层面理解血友病的经验,而是开始体认到结构性层面对于罕见病患者及其家庭社会资源分配上的差别对待。也因此,项目团队意识到必须以社会组织的身份为隐而不见的罕见病患者及其家庭开展社会倡导。

团队领袖开始学习如何甄选适合的孵化基地、陈述拟成立组织的使命和服务范围、以及开展需求调研等,其沟通、表达及斡旋的能力在这一过程中大幅提升。经过历时一年半的准备,以血友病患者及其家庭成员为核心的Q组织终于在2018年2月正式注册成立。该组织致力于为罕见病患者及其家庭提供社会工作服务,提升该群体的生活质量;为罕见病患者及其家庭建立一个公正、包容的社会环境。患者家庭通过讨论,列出了该组织从微观至宏观层面的需要:1) 微观层面主要包括医疗方面的自我治疗、各个时期患者的心理辅导以及针对整个家庭的心理辅导;2) 中观层面期望建立一个病友家庭之间的自助、互助组织,与全国更多的血友病组织交流与合作;3) 宏观层面的需要包括获得社会的尊重和推动医疗保障体系的完善。

3.行动中故事脚本的转变:富有抗逆力的生命故事

如前所述,在行动的第三阶段,团队领袖在注册社会组织的过程中看到由于在数量上不符合政府购买社会组织服务的要求,导致罕见病患者及其家庭处于因罕见不被看见、需求得不到满足的困境。因此,项目团队开始寻求“数量”之外的契合这类家庭的表达方式,以期透过社会倡导的方式让公众及科层制下的政府部门看见、理解和支持罕见病患者及其家庭。叙事治疗被作为抗争以数量代替服务成效的媒介,项目团队相信在每一个血友病患者及其家庭除了行动第一阶段所讲述的“充满眼泪和问题”的主流故事之外,也有带着生命韧性、家庭成员之间无条件的支持和关爱等更丰富的体验,这些经验使得养育血友病患儿成为一个“独特的经验”。[34]而这些故事,理应得到倾听和尊重。

项目团队完成了26个血友病患者及其家庭生命故事的收集。这些故事转变了项目第一阶段悲情故事的脚本,重新去叙说这些家庭的另类体验。在讲述故事的过程中,除了过去“命运对自己不公”,“天都崩塌了”这些故事片段之外,患儿家庭开始有了一些新的体验,例如“这些年,我能挺过来,真的也是非常不容易”、“无论如何,我都会把孩子养大成人”。这些新的体验和感受开启了他们自我疗愈的历程。这些新的故事也成为血友病患者及其家庭向公众呈现自己富有抗逆力另类体验的新尝试。正如一位血友病患儿妈妈所言:

我希望公众有一天捐款,不是因为看到眼泪同情我们,而是因为被我们故事中的坚强所打动。(访谈对象L)

四、结论血友病患者及其家庭社会工作服务历时四年的服务行动大致经历了三个阶段,通过血友病患者家庭从被动到主动的参与,以及在行动阶段中社会工作团队和服务对象的不断对话与反思,实现了至少在自我层面、个体层面、团体/组织层面不同程度的赋权。具体结论如下:

第一,社会工作在服务血友病患者及其家庭这一类别的“隐性的弱势人群”时,赋权理论的视角至关重要。由于疾病的罕见性、隐蔽性和对医疗保障的高度依赖,使得服务对象更易陷入习得性无助的困境。从赋权的维度来看,它既包括社会工作者的自我赋权,也包括服务对象的赋权。当服务对象的力量和能力有所增长时,可能伴随组织内部利益结构的变化,甚至引发冲突。社会工作者的自我赋权从本质上而言是对社会工作作为一种道德实践和政治实践本质的坚守。面对因权力宰制产生的对弱势人群的压迫,社会工作者很难宣称价值中立,而是承载着“道德的重量”[17]在服务中如履薄冰地行动,回应弱势人群的需要。从服务对象层面而言,社会工作者需要肯定他们非专业的知识和生活经验的重要性,为其搭建相互交流的平台,消除服务-被服务的权力结构,实现平等的助人关系。这些都有助于提升服务对象从被动的弱势人群转变为主动自我服务的团队,让血友病患者及其家庭的自我服务得以持续,并逐渐惠及到其他罕见病的患者及其家庭。从赋权的层次而言,从自我赋权到个体层面再到团体/组织层面历时了四年多的时间,每个层面的深度不一,且行动中不同层次的赋权也有交织。社会工作者的自我赋权是其他层面赋权的前提条件,只有当社会工作者切身体会到权力压迫,才能真正明白服务对象失能的状态。社会工作者需要识别不同层面赋权的方式及时机,减少服务对象在赋权时的受挫感和失败体验,循序渐进地协助弱势人群完成从个体到组织层面,甚至是更宏观层面的赋权。

第二,实践研究可助力探索新的社会工作服务领域。目前关于社会工作之于血友病患者及其家庭的研究和服务屈指可数。该领域的社会工作实践很难遵循传统研究的路径,从实践之初社会工作者在多专业团队中作为志愿者的协助者身份到逐渐识别血友病患儿母亲的需求,经对服务中性别盲视的反思进而扩展服务对象的范围;再到服务对象的能力建设和支持互助组织的成立,这些实践均被框定在特定的情境中需要对每一阶段呈现出来的问题作出回应。

本文也发现实践研究对社会工作知识的构建有两个重要的贡献。其一,实践研究有助于发现社会工作实践中的默会知识。在本研究中,默会知识既包括社会工作者在面对组织内部分化时由专业使命感召做出的对压迫性机构文化的反抗,也包括血友病患者及其家庭拥有的非专业但却行之有效的日常照顾护理知识、协助社会工作者解决伦理两难的生活智慧。其二,实践研究有利于在实践问题中推进理论建构和检验。[35]例如,本研究发现Taylor在临床实践、倡导和政策及项目发展三个方面对社会工作者的角色定位[36]属于理想型的预设,赋权实践下的行动研究并非风平浪静,社会工作者会因赋权后利益失衡需要扮演冲突协调者、促进者等不同的角色,并且需要承担扮演这些角色的风险。行动研究的发现可为未来进入该领域的社会工作者提供可能扮演的角色的心理预期和行动准备,并在此过程中不断审视专业的坚持。

注释:

① 资料来源于世界卫生组织(The World Health Organization)的报告,Genomic resource centre。

② 出血异常疾病包括血友病、假性遗传性血友病以及其他出血异常性疾病。

③ 资料来源于Federation of Hemophilia https://www.wfh.org/en/data-collection。2020年3月1日由the World Federation of Hemophilia发表的 《Report on the Annual Global Survey 2015》。

④ 由于不同行动阶段项目团队的组成不同,本文会以在项目团队发生变化时以注释的方式加以说明。

⑤ 基于研究伦理的考虑,本文出现的所有地名、人名和组织均用字母替代。

⑥ 在英国,反智主义混合了效用论哲学(utilitarian philosophy),偏好业余主义(amateurism)与慈善施与,并以此对抗植根于以理论为基础的社会科学,困扰当代社会工作教育、培训和实践的专业主义(professionalism).见ADAMS R 2008年所著书籍《Empowerment, participation and social work》第11页。

⑦ 该定义引自邓锁译2017发表在《中国社会工作研究》(第十五辑)的文章“国际社会工作实践研究会议系列宣言”。因文章篇幅关系,作者在此不梳理实践研究的发展历史,有兴趣的读者可参考实践研究索利斯堡宣言(2008)、赫尔辛基宣言(2012)和纽约宣言(2014)。

⑧ 在项目结束时,团体层面和组织层面的赋权有交叉,且后者处于萌芽阶段,因此本文采用了团体/组织赋权的表达方式,未对两者做区分。

⑨ 感谢2016年12月王思斌老师在“服务教学与研究:行动路上的社会工作专业”会议上就作者的分享提出的建议,他认为行动研究需要交代清楚为什么会产生行动转变,即“行动拐点”的概念。

⑩ 有关讨论可参见“‘眼泪指数’决定捐款额度?公益的打开方式不该这样”的讨论。

⑪ 在行动的第一阶段不同利益相关者开始迅速分化,这里的项目团队包括社会工作团队、G组织、心理咨询师、医生、爱心人士和少数血友病患者及其家庭。

⑫ “血友病患者的治疗费用根据各省的情况以及医疗报销、补贴、捐赠等政策,以及患者自身情况的差异有所不同,治疗费用难以精确计算。以H省一名体重为50公斤的甲型血友病患者预防性治疗为例,一年治疗费用需要自费的部分(10%)约为73 728元。”

⑬ 这一阶段的项目团队主要包括社会工作团队和两名血友病患儿母亲志愿者。

⑭ 除了在得到诊断后立刻选择离婚的血友病患儿父亲之外,也有一些父亲是在坚持一段时间后,由于不堪重负选择离开患儿及其母亲的。选择离开会被家人和朋友认为是不负责任的丈夫和父亲,选择留下却需要承受极大的经济和心理压力。因此,这些父亲的婚姻选择是在道德舆论的压力和挣脱养育患儿的压力中的两难选择。

⑮ 从这一阶段开始,项目团队主要包括社会工作团队和血友病患者及其家庭成员,每次活动患者及其家庭参与的数量上会有变化。

⑯ 服务对象根据以往参与其他组织活动的经验,建议项目团队使用免责申明。由于血友病出血的高风险性,患者家庭也明白参与活动可能会出现的意外和风险,愿意主动担责。

| [1] |

FINDLEY P. A social work practice in the chronic care model: Chronic illness and disability care[J]. Journal of social work, 2014, 14(1): 83-95. DOI:10.1177/1468017313475381 |

| [2] |

ALLEN K N, KACHALSKY E. Aging with hemophilia: Implications for social work practice[J]. Social work in health care, 2010, 49(4): 327-344. DOI:10.1080/00981380903520434 |

| [3] |

WAGNER E H. The role of patient care teams in chronic disease management[J]. BMJ: British medical journal, 2000, 320(7234): 569-572. DOI:10.1136/bmj.320.7234.569 |

| [4] |

陶蕃瀛. 行动研究: 一种增强权能的助人工作方法[J]. 应用心理研究, 2004(23): 33-48. |

| [5] |

KATZ A H. Some psychosocial problems in hemophilia[M]//TURNER F J. Differential diagnosis and treatment in social work. Simon and Schuster, 1983: 442-449.

|

| [6] |

SALK LHILGARTNER M, GRANICH B. The psycho-social impact of hemophilia on the patient and his family[J]. Social science & medicine (1967), 1972, 6(4): 491-505. |

| [7] |

李慧贞, 等. 血友病病童母亲的压力源及其相关因素之探讨[J]. 慈济医学, 2003(1): 45-52. |

| [8] |

KHAIR K, CHAPLIN S. The impact on parents of having a child with haemophilia[J]. The Journal of haemophilia practice, 2016, 3(2): 4-14. DOI:10.17225/jhp00075 |

| [9] |

毛新春, 叶丽娟, 卓妙如. 成年血友病患者对疾病、身体心像改变之困扰及因应行为[J]. 身心障碍研究, 2005(4): 229-245. |

| [10] |

周富美. 台湾地区血友病患与血友艾滋病之生病经验[D]. 台北: 台北医学大学医学科学研究所, 2005: 1.

|

| [11] |

TRZEPACZDA M, VANNATTA K, DAVIES WH, STEHBENS J A, NOLL R B. Social, emotional, and behavioral functioning of children with haemophilia[J]. Journal of developmental &behavioral pediatrics, 2013, 24(4): 225-232. |

| [12] |

陈永法, 伍琳. 我国罕见病界定标准初探[J]. 中国卫生政策研究, 2014(10): 16-20. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2014.10.06 |

| [13] |

李莹. 关于我国罕见病相关政策制定的探讨—基于罕见病群体生活状况调研的分析[J]. 科技与社会, 2014(2): 77-89. |

| [14] |

龚时薇, 张亮, 金剑. 市场经济条件下罕见病医药卫生政策的伦理选择[J]. 医学与社会, 2009(10): 12-13. DOI:10.3870/YXYSH.2009.10.006 |

| [15] |

SOLOMON, B.B. Black empowerment: Social work in oppressed communities[M]. NewYork: Colunmbia University Press, 1976: 26-27.

|

| [16] |

CASSIS F Y, QUEROL F, FORSYTH A, et al. International advisory board. Psychosocial aspects of haemophilia: A systematic review of methodologies and findings[J]. Haemophilia, 2012, 18(3): 101-114. DOI:10.1111/j.1365-2516.2011.02683.x |

| [17] |

古学斌. 道德的重量: 论行动研究与社会工作实践[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2017(3): 67-78. |

| [18] |

MYRIN-WESTESSON L, BAGHAEI F, FRIBERG F. The experience of being a female carrier of haemophilia and the mother of a haemophilic child[J]. Haemophilia, 2013, 19(2): 219-224. DOI:10.1111/hae.12026 |

| [19] |

KANG H S, KIM W O, JEONG Y, et al. Effect of a self-help program for mothers of hemophilic children in Korea[J]. Haemophilia, 2012, 18(6): 892-897. DOI:10.1111/j.1365-2516.2012.02853.x |

| [20] |

ADAMS R. 赋权、参与和社会工作[M]. 汪冬冬, 译. 上海: 华东理工大学出版社, 2013: 5.

|

| [21] |

REASON P, BRADBURY H. The SAGE handbook of action research: Participative inquiry and practice[M]. (2nd ed.). London, UK: Sage Publications Ltd., 2008: 4.

|

| [22] |

王思斌. 我国社会工作研究评述[M]//王思斌. 社会工作本土化之路. 北京: 北京大学出版社, 2010: 386-402.

|

| [23] |

BRADBURY H, REASON P. Action research: An opportunity for revitalizing research purpose and practices[J]. Qualitative social work, 2003, 2(2): 155-175. DOI:10.1177/1473325003002002003 |

| [24] |

SOMEKH B, LEWIN C. Research methods in the social sciences[M]. London: Sage, 2005: 90.

|

| [25] |

LATHER P. Research as praxis[J]. Harvard education review, 1986, 56(3): 257-277. DOI:10.17763/haer.56.3.bj2h231877069482 |

| [26] |

KEMMIS S, MCTAGGART R. The action research planner. Geelong[M]. Victoria: Deakin University Press. 1988: 19.

|

| [27] |

唐纳德•A•舍恩.反映的实践者: 专业工作者如何在行动中思考[M].夏林清, 译. 北京: 教育科学出版社, 2012: 61.

|

| [28] |

REE S. Achieving power: practice and policy in social welfare[M]. London: Aleen&Unwin, 1991: 10.

|

| [29] |

张和清. 社会工作: 通向能力建设的助人自助——以广州社工参与灾后恢复重建的行动为例[J]. 中山大学学报(社会科学版), 2010(3): 141-148. DOI:10.3969/j.issn.1000-9639.2010.03.014 |

| [30] |

朱志强, 徐明心, 殷妙仲. 作为道德和政治实践的社会工作[M]//林昭寰, 朱志强. 社工何价——专业沉思. 中国香港: 花千树出版有限公司, 2014: 296-310.

|

| [31] |

OLIVEIRA P, ZEJNILOVIC L, CANH~AO H, et al. Innovation by patients with rare diseases and chronic needs[EB/OL]. [2015-10-02]. http://doi.org/10.11861s13023-015-0257-2.

|

| [32] |

HERRICKEK, NUSSBAUM R, HOLTZMAN NA, WISSOW L. Asking fathers: A study of psychosocial adaptation[J]. Haemophilia, 2004, 10(5): 582-589. DOI:10.1111/j.1365-2516.2004.00958.x |

| [33] |

DOMINELLI L.女性主义社会工作: 理论与实务 [M]. 王瑞洪, 张宇莲, 李太斌, 译. 上海: 华东理工大学出版社, 2014: 107-108.

|

| [34] |

WHITE M, DAVID EPSTON D. 故事、知识、权力: 叙事治疗的力量[M]. 廖世德, 译. 上海: 华东理工大学出版社, 2013: 13.

|

| [35] |

克里斯•阿吉里斯, 罗伯特•帕特南, 戴安娜•麦克莱恩•史密斯.行动科学: 探究与介入的概念、方法与技能[M]. 夏林清, 译. 北京: 教育科学出版社, 2012: 4.

|

| [36] |

TAYLOR G. Challenges for social work in hemophilia care[J]. Health & social work, 2004, 29(2): 149. |

2021, Vol. 21

2021, Vol. 21