校园欺凌事件的频发及不断被披露,使之成为家长、学校及社会各界广泛关注的焦点议题,国内外已有众多研究者探讨了校园欺凌问题存在的普遍性及严重性。Olweus 给“受欺凌” (Bullying Victimization) 的定义是个体长时间且反复地遭受一个或几个同伴刻意伤害或欺负的现象。[1]利用这一定义,Cheng等学者对我国4个城市 (北京、杭州、武汉、乌鲁木齐) 中的9 015名学生展开了问卷调查,结果显示遭受过校园欺凌事件的受害者所占比例高达20%至32%。[2]随后,研究者多次证实了我国不同地区的儿童青少年卷入或被卷入校园欺凌事件的比例均超过20%。[3-4]校园欺凌会对欺凌双方尤其是受害者造成极其严重的恶性影响。儿童青少年反复地遭受欺凌对其心理健康、行为适应、学业表现以及生活满意度等方面均有着显著的负面效应,具体表现包括抑郁及自杀意念[5-7]、自伤行为[8]、学习成绩下降[9-10]、生活痛苦感增加[11]等。

针对校园欺凌所产生的恶性效果,我国教育部等九部门于2016年颁布了《关于防治中小学生欺凌和暴力的指导意见》(简称《意见》),《意见》明确了对校园欺凌中的施暴方采取的预防、惩罚、追踪等一系列防治措施,而对校园欺凌受害者的帮助、关怀和安抚工作则涉及太少。减少受欺凌经历,关注校园欺凌受害者的负面影响,了解受欺凌经历如何影响儿童青少年成长与发展应该成为学校社会工作的重点“面向”。考虑到自我效能感能够综合体现儿童青少年的学业成绩、社交能力及情绪管理水平,因此,调查了解受欺凌经历与儿童青少年的自我效能感之间的关系,应能够为学校社会工作干预实务及社会政策的制定提供工作依据。

二、文献回顾与问题提出(一) 校园受欺凌经历与自我效能感

自我效能感 (Self-efficacy) 是社会认知理论的核心概念,Bandura将其定义为为达到预期效果,个体对于自身是否有能力完成某一行为所进行的推测和判断。[12]拥有高水平自我效能感的个体通常能够更有信心地面对各种困难和挑战,也会拥有更积极、自主的生活方式和生命历程;[13]反之,缺乏自我效能感的个体通常在遇到困难时表现出消极和被动状态。[14]因此,儿童青少年的自我效能感对其未来的成长历程有着至关重要的影响。社会认知理论强调,个体的自我效能感水平受到过往经历及周边环境的影响。[15]西方众多研究结果表明,受欺凌经历是导致儿童青少年的自我效能感水平降低的危险性因素:受欺凌发生的次数越多,受害者的自我效能感水平越低。[16-18]

在我国关于遭受校园欺凌的负面影响研究中,仅有极少数研究涉及受欺凌经历对儿童青少年自我效能感的影响。例如,褚晓伟等学者探讨了受欺凌经历对初中生社会自我效能感及社交焦虑的影响,发现不同类型的受欺凌经历均对受害者的社会自我效能感具有显著的负向影响;[19]张海芹对431名留守儿童的受欺凌状况进行了调查,结果表明学生受欺凌的频率与一般自我效能感呈现显著的负相关。[14]尽管Bandura曾经指出,儿童青少年的自我效能感主要包括三个维度:学业自我效能感 (Academic self-efficacy)、社交自我效能感 (Social self-efficacy) 和情绪自我效能感 (Emotional self-efficacy),[12]但是研究者发现,现有相关文献仍然没有明确究竟受欺凌经历在何种程度上对哪些种类的自我效能感产生影响。因此,弄清楚受欺凌经历对以上三种自我效能感的影响会对学校社会工作起到重要的指引作用。

(二) 性别与年级效应

性别是校园欺凌研究中不可忽视的人口学变量。已有相关研究发现如下。一是男生和女生在卷入校园欺凌的比例上有显著差异。通常情况下,男生比女生更容易卷入校园欺凌事件;男生更容易受到肢体上的直接欺凌,而女生更容易受到情绪上的间接欺凌。[20-22]二是男生和女生在自我效能感水平上具有显著差异。通常情况下,男生的自我效能感显著高于女生。[23-25]三是关于男生与女生在受校园欺凌后所产生的负向情绪与行为问题,既有研究则有不同的发现。如有研究表明,女生在受到欺凌后更易产生自杀意念[26];也有研究发现男生在被欺凌后更易产生情绪问题;[27]还有研究认为男女生被欺凌后受到的伤害是同样严重的,不存在显著差异。[28]研究者认为,学校社会工作需要有差异性地面对校园欺凌中的性别维度,并以此设计有性别视角的社会工作方案。

除了性别差异之外,已有研究对于校园欺凌在不同年级的学生群体中的发生率也具有争议。例如,一些研究者发现受欺凌事件的发生率随着年级的升高而下降[22, 29];然而,还有一些研究结果与之相反,认定中学的校园欺凌发生率比小学更高[30]。不论如何,这种争议说明了校园欺凌的发生在不同学业阶段的学生中是具有显著差异的。因此,本研究在讨论受欺凌伤害的性别差异时,将会以中小学差异作为基础,对小学生和中学生的数据分别进行讨论,从而使学校社会工作的实施方案更具有针对性。

三、研究方法(一) 样本

本研究采取分层整群随机抽样方法,最终对1491名在校学生完成了问卷调查。具体来说,本研究团队于2017年10月至2018年2月在W市3个行政区内各抽取了3所学校(1所小学、1所初中及1所高中),共计9所学校;在每所学校抽取3—4个班级发放问卷,共计38个班。参与者的年级从小学四年级至高中二年级。问卷的发放和收回均获得了学生家长及老师的知情同意,符合研究的伦理要求。在1491名参与者中,男生788名(52.85%),女生693名(46.28%),未报告性别者10名(0.67%);小学生514人(34.47%),中学生977人(65.52%)。

(二) 研究工具

儿童青少年的受欺凌经历采用的是Hunter和Boyle提出的儿童受欺凌频率量表[31]。该量表是通过对以往文献中提出的典型受欺凌方式进行列举而制成[32-33],一共包括7个条目,例如“有同学强迫我做我不想做的事情”“有同学打我或踢我”“有同学孤立我”等。参与者们被要求回答自己在最近半年内经历以上事件的频率,计分方式为0=从未发生过;1=有时发生;2=经常发生;3=几乎每天发生,分数越高表示参与者受欺凌的频率越高 (α =0.85)。

自我效能感采用的是Muris制作的儿童自我效能感量表 (Self-Efficacy Questionnaire for Children)[34],共有21个条目。该量表根据Bandura提出的自我效能感的三个维度而制定,包括三个分量表,即学业自我效能感 (α = 0.90)、社交自我效能感 (α = 0.84) 和情绪自我效能感 (α = 0.85),每个分量表有7个条目,例如“我每节课都能集中注意力认真听讲”“我能和其他同学成为好朋友”“我能在感到害怕时保持冷静”。参与者们被要求勾选自己在何种程度上相信自己能完成条目中所陈述的任务。该量表的计分方式为1=一定不可以;2=可能不可以;3=不确定;4=可能可以;5=一定可以,分数越高表示参与者的自我效能感水平越高。在社交自我效能感中,有两个条目在信效度检验过程中被删除[35],所以自我效能感量表最终由19个条目构成。

(三) 数据分析方法

本研究采用SPSS 24.0进行数据录入及统计分析。首先,研究将对样本的受欺凌状况进行描述统计,主要是对欺凌受害者进行测定,分析目前中小学生中受欺凌现象存在的普遍性程度。其次,研究采用皮尔逊相关系数检验来分析总样本各变量间的相关性。随后,研究分别在小学生和中学生样本中进行回归分析得出受欺凌经历对自我效能感的影响,同时加入性别与受欺凌经历的乘积项来检验二者的交互效应是否显著,并通过简单斜率分析来看中小学生中男女生群体受欺凌经历对自我效能感的影响有何差异。本研究以p< 0.05表示统计意义上显著。

四、研究发现(一) 频数分布:中小学生受欺凌现象仍然普遍存在

根据Wang等学者采用的校园欺凌受害者的认定方式[3]:受欺凌量表得分中应至少有1个条目的得分为3分,本研究发现样本中有308人满足这一条件,也就是说,有20.7%的中小学生是校园欺凌的受害者。这一比例与以往大多数研究结果几乎持平[2-4],甚至略高于Wang在2012年的统计结果(18.9%),这说明目前中小学生的受欺凌现象仍然普遍存在。除了样本性质和量表设计的差异以外,这一结果可能还反应了两方面的问题。一是现有的校园欺凌治理政策还有待完善。尽管我国于2010年以后陆续出台了各项防治校园欺凌的社会政策,但政策的覆盖面还有待扩展,例如有学者指出我国校园欺凌存在法制缺位的问题[36],尤其是受害者合法权力保障的缺失问题十分突出[37]。二是目前专门针对校园欺凌防治的学校社会工作服务项目较少。有学者发现,我国政府虽然已在宏观层面提出了针对校园欺凌的治理政策,但政策的具体实施情况尚不明晰,也缺少对学校社会工作的支持和普及。[38]

(二) 相关性分析:受欺凌经历与自我效能感之间呈显著负相关

表1的数据反应了总样本群体中受欺凌经历与各类型自我效能感间的相关性。表1表明,学生的受欺凌经历与自我效能感总分及各个类型的自我效能感均呈现显著的负相关(r= −0.235 ~ −0.299);也就是说,儿童青少年的受欺凌经历越多、越频繁,其学业、社交和情绪自我效能感水平越低。这一结果印证了本研究的设想,且与以往的研究结果一致 [16, 19]。从自我效能感各维度间的相关性来看,所有类型的自我效能感之间均呈现显著的正相关(r= 0.639 ~ 0.705),与Muris的研究结果一致。[34]这是由于儿童青少年在成长过程中对于完成各项任务的胜任力和自信心是相辅相成的。这一结果也说明,对任意一种类别的自我效能感的培养也能够带动和促进其他类别自我效能感的提升。因此,在开展学校社会工作实务的过程中,有针对性地观察和提升受欺凌者的某一类自我效能感,能够达到事半功倍的效果。

| 表 1 受欺凌经历与各类型自我效能感间的相关分析 |

(三) 回归分析:受欺凌经历对中学女生的负面影响最大

为了进一步了解中小学生群体内部男女样本间的差异,本研究以受欺凌经历作为自变量,以不同类型的自我效能感作为因变量,分别在小学生及中学生样本中进行回归分析,并纳入性别与受欺凌经历的乘积项来检验二者间的交互作用(见表2)。从整体来看,不论年级和性别,所有学生的受欺凌经历对自我效能感均具有显著的负向影响(β= −0.301 ~ −0.381, p< 0.001),与前文中的相关性分析结果一致。这一发现不仅拓展了以往的研究成果,验证了社会认知理论所强调的个体的自我效能感水平受到过往经历的影响这一核心观点[15],同时还为受欺凌经历对儿童青少年成长的消极影响提供了解释。例如,以往的文献已经证实了遭受欺凌通常会导致儿童青少年的学业成绩下降、社交功能障碍和抑郁及焦虑等情绪问题[5-6, 9],本研究能够为这些现象提供新的解释视角,即儿童青少年的受欺凌经历会对其学业、社交、情绪自我效能感造成负面影响,从而导致其成长过程中各类问题的产生。因此,本研究更加强调对儿童青少年中受欺凌群体的自我效能感的关注,对校园欺凌的社会工作干预具有重要的指导意义。

| 表 2 受欺凌经历对各类型自我效能感的影响及与性别交互作用在中小学生样本中的回归分析 |

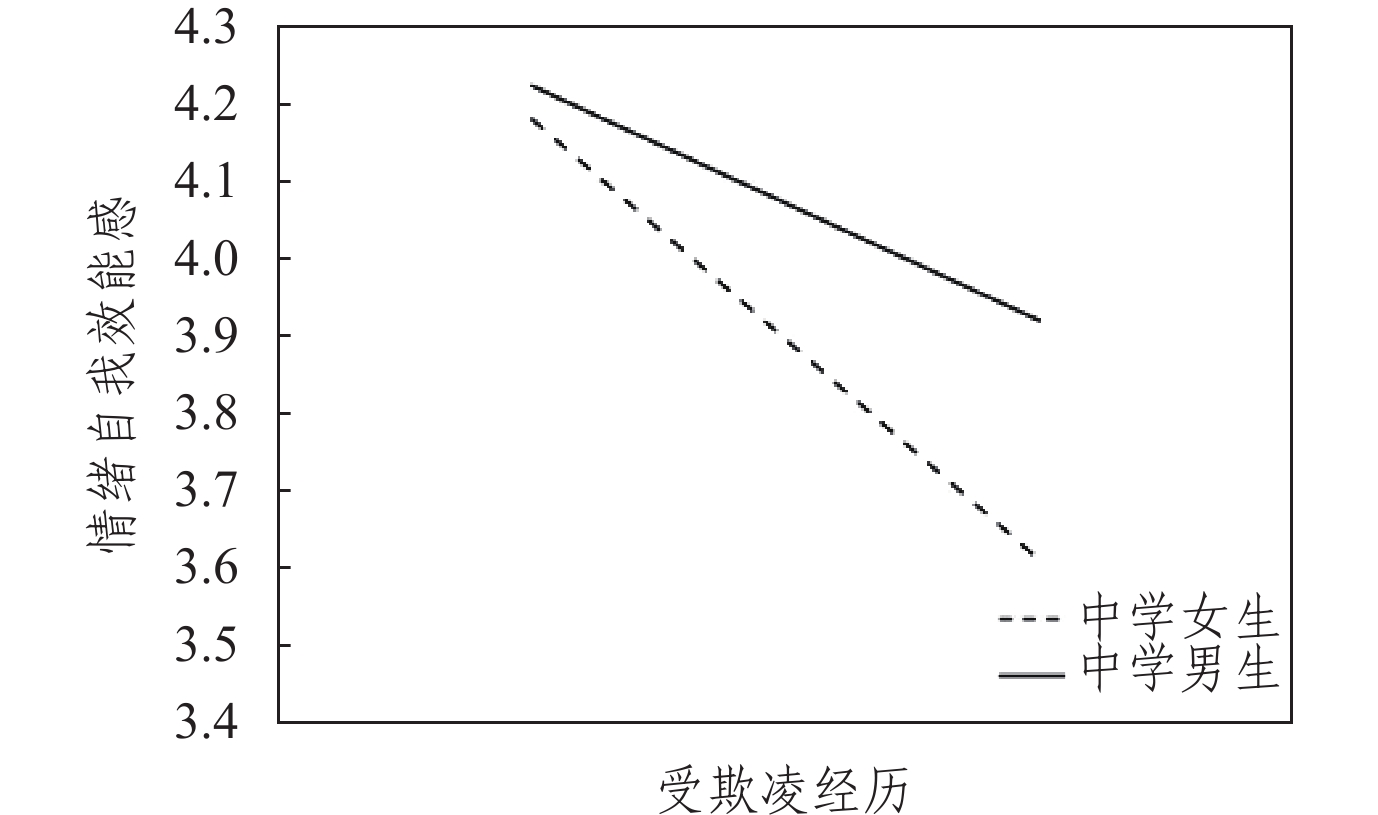

在小学生中,受欺凌经历对自我效能感的影响在男女生样本中的差异并不显著;换言之,受欺凌经历对于小学男生和小学女生的自我效能感的负面影响程度是一致的。然而,在中学生中,性别与受欺凌经历的乘积项对自我效能感总分呈现出显著的影响 (β= 0.131, p< 0.05),对情绪自我效能感的影响则更为显著 (β= 0.146, p< 0.01)。通过简单斜率分析进一步发现,受欺凌经历中学女生的自我效能感,尤其是情绪自我效能感的负面影响更大(见图1)。本研究推测可能有两方面的原因导致这一结果。一是青春期女生的情感自主性比男生更高。有学者发现,进入青春期的女生在情绪方面有更强的自主意识和主观感受[39],对于同伴欺凌产生的压力更加敏感[40],而在遇到困难或负面事件时的情绪管理能力相对较弱,更易产生焦虑、恐惧、抑郁甚至自杀意念等情绪问题[26, 41-42]。二是中学的男生和女生所遭受的欺凌形式不同。已有众多研究表明,男生更易受到肢体、言语等形式的直接欺凌,而女生更多地受到记恨、怀疑、冷暴力等情绪上的间接欺凌[22, 43]。中学时期的欺凌形式差异则更为明显,中学女生间的欺凌多以群体性的为主,内容上通常具有明显的侮辱性色彩,对受害女生造成的创伤更大、更长久。[44]因此,相对于中学男生而言,中学女生这一群体在学校社会工作实践过程中应受到更多关注。

|

图 1 受欺凌经历对情绪自我效能感的影响在中学男女生样本中的差异 |

本研究以W市9所中小学校中的1491名学生为样本,调查了儿童青少年遭受校园欺凌的经历与自我效能感水平之间的关系以及年级和性别间的差异。研究发现,儿童青少年的受欺凌经历对其学业、社交和情绪自我效能感水平均具有显著的负面影响,并且中学女生的受欺凌经历对其自我效能感的负作用更为严重。研究结果为我国学校社会工作实务提供了“新”面向。

(一) 将校园欺凌的受害者纳为社会政策的关注对象

虽然我国已有各项防治校园欺凌的政策陆续出台,但是现有政策中涉及校园欺凌受害者的内容仍然不多。本研究的结果表明儿童青少年受到过校园欺凌的比例仍然较大(20.7%),受到的负面影响极为严重,因此,研究者建议在社会政策中增加对校园欺凌受害者的关注。例如,在《关于防治中小学生欺凌和暴力的指导意见》中,一是可以加入关于安抚欺凌受害者的情绪、增加对受害者的关爱、帮助受害者走出受欺凌经历所产生的的创伤等内容;二是需要增加关于如何帮助和引导受欺凌者正确应对校园欺凌、如何避免和预防校园欺凌的再次发生等方案。另外,减少校园欺凌伤害的根源是尽力杜绝受欺凌事件的再次发生。然而,我国目前还没有专门制定关于治理校园欺凌的干预主体和职责划分的政策,也缺少对欺凌施暴者的追责细则和对欺凌受害者的法制保障。以日本为例,日本是校园欺凌问题较为严重的国家,为防治欺凌,日本国会于2013年颁布了《欺凌防止对策推进法》,将欺凌防治的关注重心放在受害者身上,明确了教师和家长在对受害者权力保障中的责任,并成立了以学校、教育委员会、儿童咨询机构、法务局、警察等多个主体相互合作的欺凌问题对策联络协议会。[45]本研究建议我国相关部门尽快完善相关法律法规,使校园欺凌防治工作的开展能够有法可依,让欺凌受害者尽早得到应有的保护。

(二) 针对受欺凌者细化学校社会工作的干预措施

如前文所述,仅仅针对校园欺凌的施暴者展开社会工作干预是远远不够的,受害者更需要被纳入到社会工作的干预范畴中。在对受害者进行干预时,还需进一步细化干预措施。本研究建议学校成立校园欺凌受害关怀小组,具体的干预措施可以分为三个方面。第一,对受欺凌者给予充分的支持和关爱。依据本研究的调查结果,受欺凌经历对儿童青少年的学业、社交、情绪效能感均具有显著的负面影响,因此,对受害者的干预可以从提升他们的自我效能感入手。国外已有部分研究者倡导了对欺凌受害者自我效能感的培养[46],并提出自我效能感的提升能够反过来减少遭受欺凌的可能性。本研究建议学校社会工作者在校园欺凌防治工作中可以对欺凌受害者的学业、社交或情绪问题进行有针对性地观察和提升,专门对受害者的身心健康进行关爱和保护,并高度重视对受害者各个类型自我效能感的培养和提升,即可有效减少受害者的创伤。例如,当社会工作者发现受害者在学业方面遇到问题或困难时,便可以从提升其学业效能感着手,重点培养其在学习方面的自信心和胜任力,从而更有针对性地减少其因受欺凌而产生的负面后果。第二,引导受欺凌者积极应对校园欺凌,防止欺凌反复发生。学生在受到欺凌时往往是无助的,如果缺乏正确的引导,欺凌还可能反复发生并恶化。学校社会工作者除了教育施暴者和关爱受害者之外,还需要有效引导受害者积极应对欺凌,学会保护自己。以芬兰的反欺凌项目KiVa为例,项目的课程中就有专门教育受害者和旁观者如何安全地应对欺凌、如何提高防范意识等内容。[47]本研究建议我国可以探索和开发类似的反欺凌项目,老师或学校社会工作者可以对受害者进行一对一辅导,模拟演练受欺凌时的应对方法,鼓励受害者勇敢地向老师、家长或其他同学求助,还可开展关于反欺凌专题的小组工作和班级活动,营造融洽、和睦的班级氛围,发动班集体共同抵制欺凌行为。第三,强调欺凌受害的负面影响,对施暴者形成警示机制。部分儿童出于娱乐的目的对其他同学进行欺凌,他们通常缺乏同理心,忽略了受害者的感受,或者对于受害创伤的严重性并不知情,学校社会工作者可以向学生们详细介绍欺凌行为对受害者的负面影响,并强调这种伤害的严重性,从而对潜在施暴者予以警示。

(三) 更加重视中学受欺凌女生的情绪问题

张琪等学者曾经指出对中学女生欺凌行为和心理健康进行关注的重要性,主张为中学女生建立心理健康俱乐部、阳光小屋等,专门用于疏导中学女生的负面情绪,培养中学女生积极的人格特征。[44]本研究的调查结果为这种主张提供了实证基础,即相对于中学男生而言,中学女生在受到校园欺凌事件后受到的负面影响更大。因此,在对受欺凌者进行关怀和帮助的实际工作中,学校社会工作者需要更多地关注中学女生的身心健康状况,尤其重视中学受欺凌女生在情绪自我效能感方面的问题和困难。具体来说,当学校社会工作者对欺凌受害者进行干预时,可以对中学女生的情绪问题给予更多的观察、安抚和疏导,并鼓励受欺凌女生通过情感表达、宣泄、倾诉等方式减少自身因受欺凌而受到的伤害。同时,考虑到女生更易受到非肢体暴力的间接欺凌[22, 43],学校社会工作者需要重点观察女生的人际交往状况,一旦发现问题,需及时化解人际矛盾,对受欺凌女生进行情绪干预,防范其心理上产生的负面后果。

六、局限性本研究仍然存在一些局限性。第一,本研究为横截面研究,在因果关系的解释力上有所欠缺。今后的研究可对受欺凌者进行追踪调查,更有说服力地检验受欺凌经历对自我效能感的影响。第二,本研究收集的数据均来自W市区内的学校,不涉及我国不同省份间的差异,也不涉及城市与农村学生之间的对比,研究结果的推广有一定的局限性。今后的研究可以考虑将更多不同地域环境和社会背景的儿童青少年纳入研究范围,讨论受欺凌经历对不同群体自我效能感的影响。第三,本研究均采用自评的方式进行问卷调查和数据收集工作,虽然这种方式能够有效测量参与者的想法和态度,但其中也存在着一定的偏见和误差。未来的研究可以考虑同时收集教师或父母的数据,从更多层面来探讨儿童青少年受欺凌经历与自我效能感间的关系。

| [1] |

OLWEUS, D. Bullying at school: What we know and what we can do[M]. Oxford, UK, and Cambridge, MA: Blackwell, 1993.

|

| [2] |

CHENG Y, NEWMAN I M, QU M, et al. Being bullied and psychosocial adjustment among middle school students in China[J]. Journal of school health, 2010, 80(4): 193-199. DOI:10.1111/j.1746-1561.2009.00486.x |

| [3] |

WANG H, ZHOU X, LU C, et al. Adolescent bullying involvement and psychosocial aspects of family and school life: A cross-sectional study from Guangdong Province in China[J]. PLoS one, 2012, 7(7): e38619. DOI:10.1371/journal.pone.0038619 |

| [4] |

孙晓雪. 谁更有可能受到欺凌: 穷孩子还是富孩子——家庭教养方式的中介作用[J]. 基础教育, 2020(1): 26-33. |

| [5] |

YE Z, CHEN L, HARRISON S E, et al. Peer victimization and depressive symptoms among rural-to-urban migrant children in China: The protective role of resilience[J]. Frontiers in psychology, 2016, 7: 1542. |

| [6] |

刘小群, 卢大力, 周丽华, 等. 初中生欺负、受欺负行为与抑郁、自杀意念的关系[J]. 中国临床心理学杂志, 2013(1): 85-87. |

| [7] |

谢家树, 梅里. 中学生欺凌受害对其内化问题的影响: 有调节的中介模型[J]. 心理学探新, 2019(4): 379-384. |

| [8] |

王玉龙, 陈慧玲, 袁燕. 社会排斥对青少年自伤的影响: 羞耻感的中介和认知重评的调节[J]. 心理科学, 2020(2): 333-339. |

| [9] |

FITE P J, COOLEY J L, WILLIFORD A, et al. Parental school involvement as a moderator of the association between peer victimization and academic performance[J]. Children and youth services review, 2014, 44: 25-32. DOI:10.1016/j.childyouth.2014.05.014 |

| [10] |

王海涛, 王宇, 董玉雪, 等. 受欺负学生的心理韧性与学业水平的关系研究[J]. 教育学报, 2017(6): 77-82. |

| [11] |

朱晓伟, 范翠英, 刘庆奇, 等. 校园受欺负对儿童幸福感的影响: 心理韧性的作用[J]. 中国临床心理学杂志, 2018(2): 396-400. |

| [12] |

BANDURA A. Self-efficacy: The exercise of control[M]. NewYork: W. H. Freeman&Co, 1997.

|

| [13] |

SCHWARZER R, SCHOLZ U. Cross-cultural assessment of coping resources: The general perceived self-efficacy scale[C]//First Asian Congress of Health Psychology: Health Psychology and Culture. Japan, Tokyo, 2000.

|

| [14] |

张海芹. 农村留守学生校园受欺负状况的调查与应对策略[J]. 河南工业大学学报: 社会科学版, 2011(3): 154-156. |

| [15] |

SCHUNK D H, DIBENEDETTO M K. Self-efficacy theory in education[J]. Handbook of motivation at school, 2016(2): 34-54. |

| [16] |

KOKKINOS C M, KIPRITSI E. The relationship between bullying, victimization, trait emotional intelligence, self-efficacy and empathy among preadolescents[J]. Social psychology of education, 2012, 15(1): 41-58. DOI:10.1007/s11218-011-9168-9 |

| [17] |

SINGH P, BUSSEY K. Peer victimization and psychological maladjustment: The mediating role of coping self‐efficacy[J]. Journal of research on adolescence, 2011, 21(2): 420-433. DOI:10.1111/j.1532-7795.2010.00680.x |

| [18] |

ANDREOU E. Bully/victim problems and their association with Machiavellianism and self‐efficacy in Greek primary school children[J]. British journal of educational psychology, 2004, 74(2): 297-309. DOI:10.1348/000709904773839897 |

| [19] |

褚晓伟, 范翠英, 柴唤友, 等. 初中生受欺负与社交焦虑: 社会自我效能感的中介作用[J]. 中国临床心理学杂志, 2016(6): 1051-1054. |

| [20] |

OLWEUS D. Bullying at school: Basic facts and effects of a school based intervention program[J]. Journal of child psychology and psychiatry, 1994, 35(7): 1171-1190. DOI:10.1111/j.1469-7610.1994.tb01229.x |

| [21] |

LADD, G. W. Children’s peer relations and social competence[M]. New Haven: Yale UniversityPress, 2005.

|

| [22] |

张文新. 中小学生欺负/受欺负的普遍性与基本特点[J]. 心理学报, 2002(4): 387-394. |

| [23] |

DISETH Å, Meland E, Breidablik H J. Self-beliefs among students: Grade level and gender differences in self-esteem, self-efficacy and implicit theories of intelligence[J]. Learning and individual differences, 2014, 35: 1-8. |

| [24] |

李育辉, 张建新. 中学生的自我效能感、应对方式及二者的关系[J]. 中国心理卫生杂志, 2004(10): 711-713. |

| [25] |

李梦然, 李兵, 秦倩, 等. 1 381名中学生自我效能感及应对方式的关系[J]. 贵州医科大学学报, 2020(2): 194-199. |

| [26] |

KIM Y S, KOH Y J, LEVENTHAL B. School bullying and suicidal risk in Korean middle school students[J]. Pediatrics, 2005, 115(2): 357-363. DOI:10.1542/peds.2004-0902 |

| [27] |

HOGLUND W L G. School functioning in early adolescence: Gender-linked responses to peer victimization[J]. Journal of educational psychology, 2007, 99(4): 683. DOI:10.1037/0022-0663.99.4.683 |

| [28] |

邱小艳, 刘小群. 初中生受欺负与抑郁的关系: 性别的调节作用[J]. 湖南科技学院学报, 2018(10): 125-127. |

| [29] |

胡春霞, 李梦霞. 不同学段学生校园欺凌经历与应对方式透视——基于浙江省湖州市四个学段861名学生的调查分析[J]. 中小学管理, 2019(5): 40-43. |

| [30] |

高博, 刘晓巍. 我国中小学校园欺凌事件分布差异及其应对策略[J]. 现代中小学教育, 2018(2): 1-5. |

| [31] |

HUNTER S C, BOYLE J M E. Appraisal and coping strategy use in victims of school bullying[J]. British journal of educational psychology, 2004, 74(1): 83-107. DOI:10.1348/000709904322848833 |

| [32] |

MCLEAN A V. Bullying survey in Strathclyde region [C]. Glasgow North East Psychological Service. Strathclyde Regional Council, 1994.

|

| [33] |

SMITH P K, SHARP S. School bullying: Insights and perspectives[M]. London: Routledge, 1994.

|

| [34] |

MURIS P. A brief questionnaire for measuring self-efficacy in youths[J]. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 2001, 23(3): 145-149. DOI:10.1023/A:1010961119608 |

| [35] |

XIE H, NGAI S S. Participant roles of peer bystanders in School Bullying Situations: Evidence from Wuhan, China[J]. Children and Youth Services Review, 2020, 104762. |

| [36] |

常进锋, 尹东风. 域外经验与中国思路: 青少年校园欺凌的法律治理[J]. 当代青年研究, 2018(2): 109-115. |

| [37] |

于瀚坤. 校园欺凌中受害者的权利保障研究[J]. 湖北经济学院学报(人文社会科学版), 2020(5): 86-89. |

| [38] |

朱琳, 齐华栋, 梅芸芸. 社会生态系统视角下预防校园欺凌的介入策略研究[J]. 现代中小学教育, 2017(7): 1-5. |

| [39] |

郭爱妹, 张雷. 青春期情感自主性与学业成绩相关研究[J]. 心理学探新, 2000(4): 54-58. |

| [40] |

郑沁怡, 胡娜, 丁雪辰. 拒绝敏感性的影响因素——基于“个人×环境模型”[J]. 应用心理学, 2020(1): 83-96. |

| [41] |

张雅茹, 张志. 农村5~8年级留守儿童焦虑程度及情绪管理能力研究[J]. 现代中小学教育, 2019(10): 57-61. |

| [42] |

宋月萍, 张婧文. 初三学生遭受校园欺凌对健康的影响——基于中国教育追踪调查的分析[J]. 中国卫生政策研究, 2018(6): 62-67. |

| [43] |

陈璇. 青少年校园欺凌行为的风险因素及预防机制研究——基于广东省珠海市的实证研究[J]. 青少年犯罪问题, 2019(5): 16-21. |

| [44] |

张琪, 郑友训. 女中学生欺凌行为的心理透析及规避[J]. 教学与管理(中学版), 2017(1): 24-26. |

| [45] |

顾蕾. 基于受害者立场的日本防治欺凌对策[J]. 青少年犯罪问题, 2016(2): 23-28. |

| [46] |

WALSH J F, FOSHEE V. Self-efficacy, self-determination and victim blaming as predictors of adolescent sexual victimization[J]. Health Education Research, 1998, 13(1): 139-144. DOI:10.1093/her/13.1.139 |

| [47] |

韩婷芷, 沈贵鹏. 芬兰校园反欺凌项目KiVa: 内涵、路径及其启示[J]. 外国中小学教育, 2019(2): 15-20. |

2020, Vol. 20

2020, Vol. 20