2. 东海大学社会工作学系,中国台湾 台中,40704;

3. 中国香港树仁大学社会学系,中国香港,999077

社会工作与管理  2020, Vol. 20 2020, Vol. 20 Issue (5): 69-78. Issue (5): 69-78.

|

“失独”是极具中国特色的社会议题。对“失独”概念的界定尚无共识,但可分为“狭义说”和“广义说”。[1]狭义之“失独”倾向指永久性失独,即原独生子女死亡后不再可能生育或收养子女,侧重于受计生政策影响的大龄人群其独生子女死亡的情况。如2007年《全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点方案》明确规定了独生子女死亡家庭的扶助对象应同时符合四个要件:1933年1月1日以后出生;女方年满49周岁;只生育一个子女或合法收养一个子女;现无存活子女。[2]又如2017年安徽省发布的首个《失独老人社会工作服务指南》地方标准将失独老人定义为“计划生育特殊家庭中在独生子女因疾病或意外事故死亡后无再生育或收养孩子的老人”[3]。而广义上的“失独”是指独生子女死亡且现无再生育或收养子女,但不排除未来再生育或收养,包括了暂时性失独和永久性失独。[1]因狭义失独问题的严峻性和后果令人堪忧,加之有官方文本的参照,除少数研究涉及广义性失独类型外,通过文献分析可发现当前的失独研究大都属于狭义研究。《中国老龄事业发展报告(2013)》指出,2012年,中国至少有100万个失独家庭,且每年以7.6万个数量不断增加。[4]《中国卫生健康事业发展统计公报(2018)》显示,计划生育家庭特别扶助制度独生子女伤残死亡家庭受益124.7万人。[5]尽管目前无精确的统计数据,但不可否认,失独群体规模庞大,影响广泛,而且他们在精神、心理、生理及社会方面严重弱势化,面临诸多风险和困境。[6-9]失独问题事关人口之本,中央高度重视,政府出台了一系列扶助政策。自2007年始,国家人口计生委、财政部决定开展独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点工作。2013年,国家卫计委、民政部等五部委提出“进一步加大扶助力度”。2016年,财政部、国家卫计委提出“完善扶助制度”。在此背景下,失独研究也呈井喷式增长,已取得颇丰的研究成果。但这些研究中有哪些议题受关注度高?失独研究未来的发展趋势又将如何?这些是失独研究者们所普遍关心的问题,故有必要就已有失独研究做一番整理。但当前专门对失独研究进行综述的文献数量有限,且通常是基于少量研究所形成的定性评述。为了描绘失独研究的总体图景,清晰定位失独研究的热点领域,直观描述和预测失独研究的发展动态,本文将引入文献计量学的共词分析法和知识图谱可视化技术,将自2001年开始出现的失独研究概貌以图谱化的方式呈现出来;并从图谱中挖掘和解读出失独研究的热点议题,分析其发展趋势,以为后来研究提供参考。

二、研究方法与工具研究议题演化分析可有效帮助研究工作者追溯该领域研究的发展轨迹,辨识缺失、薄弱之处与有潜力新增的知识点,对规划研究布局、调整研究方向和促进研究发展具有重要的参考价值。对研究议题演化分析的科学计量方法主要有词频分析法、共引分析法和共词分析法。相比以单纯的关键词统计排序为主的词频分析法,共词分析法不仅能分析高频词,而且更关注这些词之间的联系,从而反映出概念之间的关系。相比以文献作为分析对象、需要庞大的引文索引作为基础的共引分析法,共词分析法的优势在于能深入文献内部,以文献内部的关键词作为分析对象,从更微观的角度去揭示研究议题演化规律。[10]故本文将采用共词分析法。此方法最早由法国文献计量学家在20世纪70年代提出,到20世纪90年代已在国内外多个学科得到广泛运用。共词分析法的基本思想是,两个能够表达某一学科主题或研究方向的专业术语(多为关键词或主题词)同时出现在一篇文献中,表明这两词之间存在一定的相关关系。两词共同出现的次数越多,就表明这两词的关系越密切。利用聚类分析和多维尺度分析等统计技术方法,就可根据关键词之间的“距离”对某一学科领域的重要议题进行分类,从而归纳出该领域的研究热点与研究结构,通过可视化技术,可将共词网络关系以图表等形式形象、直观地呈现出来。[11-12]为达到对失独研究进行共词分析之目的,本文使用的研究工具有Bicomb2.0共词分析系统、SPSS Statistics 20.0统计分析软件。

三、研究过程(一) 择取样本文献

截至2018年12月,笔者分别以“失独”“独生子女死亡”“独生子女夭亡”“独生子女伤亡”“计划生育无后”“计划生育特殊”为篇名检索,在CNKI期刊全文数据库中检索获得868篇期刊论文,在CNKI硕博士论文数据库中检索获得292篇硕博士论文。由于属于CSSCI来源的仅100余篇,本研究不对文献来源层次做限定。但为保证研究的可信度,本文剔除接近新闻报道等学术性弱的文献、缺关键词和作者信息的不规范文献、与“失独”检索名称相同但内涵不同的不相关文献以及重复刊载文献,最终共获得984篇有效样本文献,其中期刊论文672篇,硕博士论文292篇;然后将有效文献的题录信息从中国知网自带导出功能输出并转存,完成样本文献采集工作。需要说明的是,本文不区分广狭义失独。在文献整理中本文发现,既有研究基本上偏向狭义性失独研究,即使在人口估算和辅助生殖等领域极少数文献涉及了广义失独类型,但狭义失独是包含于广义失独中的,两者难以绝对切割,故实无必要逐篇判断将影响极小的广义失独研究剔除。

(二) 确定高频关键词

本文将有效文献的题录信息导入Bicomb2.0,共提取出3310个关键词。为保证研究的科学性和有效性,笔者利用Bicomb2.0自带清洗修改功能对意涵相同或接近的关键词做统一合并,如将“失独”“独生子女死亡”“独生子女夭亡”“独生子女伤亡”“计划生育无后”等统一合并为“失独”,把不影响意义的字词如“研究”“分析”等删除。

对确定高频词的方法还未形成共识,有学者根据齐普夫第二定律提出高低频词界分公式[13-14],但此方法不适合做共词分析的高频词选取,尤其是中文文献。[15]Egghe提出考虑高被引论文累积贡献g指数思想,[16]赵星、高小强等将主题词g指数用于热点分析,[17]杨爱青、马秀峰将g指数思想用来确定共词分析高频关键词。[15]但笔者认为,用主题词频和该主题论文被引次数计算每个主题词的g指数,可助于判断研究热点,但是用来确定高频词数量仍显牵强。综合考虑,本文采用最常见的经验法,获得词频≥10的高频关键词共54个(见表1),累计占总词频比率达62.87%,说明这54个高频关键词能很好地反映失独研究主要热点议题。从表1关键词可看出,失独群体的养老、社会支持、社会保障、社会工作、扶助、救助等方面受到高度关注。

| 表 1 失独研究高频关键词统计(频次≥10) |

(三) 生成词篇矩阵及矩阵转化

通过对比研究发现,词篇矩阵的聚类结果较为稳定,共现矩阵聚类效果会因为相似系数的差异而大幅度上下波动,在聚类分析中应优先选择词篇矩阵。[18]利用Bicomb2.0导出高频关键词词篇矩阵(表略),导入SPSS20.0,选择Ochiai系数,得出各高频关键词(变量)之间相关矩阵。由于相关矩阵0值过多,为规避对后续统计分析造成误差问题,本文将相关矩阵转化为相异矩阵(表2)。在相异矩阵中,两个关键词(变量)距离越近,相异系数越小,数值便越接近0,否则越接近1。

| 表 2 失独研究高频关键词相异矩阵(部分) |

(四) 进行聚类分析和多维尺度分析

对高频关键词进行聚类分析和多维尺度分析是可视化知识图谱技术得以实现的基础。聚类分析是根据高频词的相关性程度组成若干类别,每一个类别往往代表一领域的研究主题。聚类分析将词间距离最短的主题词聚集,不考虑词之间的概念逻辑联系,易出现聚类成团的主题词没有中心概念等问题,且由于聚类成团词之间的距离有传递关系,导致概念关联不太大的主题词也易被聚集在一起。[19-20]因此,本文尝试用命令语法将概念内涵接近的词之间优先形成聚团。这会在某种程度上调节数据结构关系,但也不是任意而为之,依旧受制数据客观规律。两者之间会相互平衡,如笔者将社会工作、个案工作关键词间优先聚类,但由于距离太远,难成类团,而养老问题、养老困境、社区养老由于词之间本身距离就短,易形成类团;将相异矩阵导入SPSS20.0,然后将概念逻辑关系近的词运用命令语法合并形成新变量,将新变量及未参与任何合并的独立关键词放入“变量”框进行系统聚类分析,生成树状图。由于在聚类分析生成的树状图上只可归纳和绘制出研究领域的主要热点议题,不能清晰揭示出各热点议题(类团)在整个研究中所处的位置、作用与变化,[19]故还需要做多维尺度分析,帮助形成失独研究热点战略坐标图。故本文将高频关键词相异矩阵导入SPSS20.0做多维尺度分析,运行后显示Stress值为0.15777,RSQ值为0.92098,说明拟合效果良好,具有较好的信度。

四、研究热点议题分析综合聚类分析生成的树状图分布和关键词概念内涵,可将失独研究分为5大类团,详如图1所示。类团1包括扶助、社会救助、扶助政策等10个关键词,归类为扶(救)助研究;类团2包括社会工作、养老、养老保障等17个关键词,归类为养老研究;类团3包括权益保障、立法、法律保障等8个关键词,归类为失独法律权益保障及计生政策补偿研究;类团4包括问题、原因、现状、对策共4个关键词,归类为现状−问题−原因−对策研究;类团5包括精神慰藉、精神支持、心理问题等14个关键词,归类为心理与精神研究。失独家庭基本与所有高频词联系都很强,故不做归类。上述每个类团为一大热点议题领域,故失独研究共可挖掘出5大热点议题,下文将对5大热点议题的内容逐一分析。

|

图 1 失独研究高频关键词聚类分析图谱 |

(一) 失独扶(救)助研究

严格来说,“救助”与“扶助”两个概念不同。社会救助是指国家和其他社会主体按照法定标准,对于因遭受自然灾害、失去劳动能力等原因而难以维持最低生活水平的公民给予一定的物质帮助或服务,以帮助其摆脱生存危机的一种社会保障制度。[21]但官方文件多是使用“扶助”一词,而失独研究学界对救助、扶助两个概念未做明确区分,在使用上内涵接近或重合,故此处将救助与扶助合并讨论。失独群体面临多种困境,但当前的扶(救)助政策与制度尚不完善,存在保障水平低、地域差异大、覆盖对象窄、扶(救)助责任主体和内容单一等弊病。基于现代公民权思想和失独成因,政府承担救助失独家庭具有法理基础和历史及公共责任,政府主管部门应当扮演好“第一责任人”的角色,构建失独家庭救助的“社会保障网”。[22-23]但失独群体面临多方面的需求和问题,因此社会组织也应当成为扶(救)的重要主体。社会组织在促进政府治理创新和改善失独公共服务短缺上发挥了积极作用,应进一步完善政府与社会组织的合作机制,[24]构建健全的社会救(扶)助体系,完善对失独群体的社会保障。[25]

(二) 失独养老研究

养老是失独者所面对的最现实的社会问题,故关注度极高,从“养老”关键词在频次排序上仅次于“失独家庭”“失独老人”便可见一斑。失独养老研究已取得丰富的研究成果,且内部形成了完整的体系。在养老问题上,失独群体面临物质、经济、心理、精神、医疗、社会认同度低、养老保障不足等问题。[26-27]在养老需求上,其由因失独带来的特殊性需求和老年人普遍存在的共通性需求两部分构成。[28-29]在养老困境方面,经济来源受损、精神创伤、生活无人照料、疾病缠身、因法律制度缺失使得入住机构以及收养子女难、社会排斥与融入困难、社会支持不足、扶助制度欠缺、社会养老体系发展不成熟等表现突出。[30-32]在养老模式方面,社区养老模式被认为更符合失独者的需求。[33]此外,钟点托老、招租养老、以房养老、互助养老是可建立的新型养老模式,还可根据失独者的收入、文化、居住及婚姻状况来设计分类差异化养老模式。[34]在养老保障上,有学者认为,给失独者提供养老保障是国家和政府不可推卸的历史责任,福利性养老是失独者的基本权利,[35]但应构建多元主体失独保障体系,甚至为失独群体设立养老专门机构、专项经费以及专门法律保障养老。[36-37]由于传统养老模式过于强调政府养老,无法满足失独群体多元化养老要求,社会工作作为一种新的介入视角及方法,具有独特优势和可行性,社会支持在福利多元主义思潮下也受到关注。故也有一些学者从社会工作和社会支持角度出发提出帮助失独群体摆脱养老困境。[38-40]

(三) 失独法律权益保障及计生政策补偿研究

20世纪七八十年代,中国开始施行计划生育政策。穆光宗等学者认为,强制一胎化的做法本质上是公权力限制了私权利,非意愿的一孩生育导致了失独的政策性风险、内源性风险和唯一性风险,是“计划生育政策”将无数家庭置于风险境地。[41]鉴于对计生政策与失独之间这一关系的认定,当前失独研究不乏持制度追责与补偿的观点。但我国并不承认立法赔偿,其归责原则缺乏法律规定,且立法行为与失独者损害没有因果关系,故立法赔偿主张难以成立。[42]尽管2001年出台的《计划生育条例》第27条第3款规定“独生子女发生意外伤残、死亡,其父母不再生育和收养子女的,地方人民政府应当给予必要的帮助”,为失独者权益保障提供了法律依据,但2016年1月修订《人口与计划生育法》时该条款直接被删除。《老年人权益保障法》规定了由地方各级人民政府按照“三无老人”给予供养或者救助,可是失独老人难以完全纳入“三无老人”范围。之后出台了一系列扶助关怀政策,但立法层次低,仅属于行政规章,导致地方执行不力。[43]于是,有学者提出失独扶助制度定位不清,有依附于计划生育基本国策的嫌疑,难作为独立的社会政策而发挥作用;且性质定位“扶助”而非“补偿”,不突出失独的国家责任问题,存在着权责关系与性质的模糊性,加深失独群体的观念分化;而且当前的失独保障以服务为主,无法碰触本质问题,需要上升到立法的高度,才能真正保障失独权益。[44-45]

(四) 失独问题−现状−原因−对策研究

问题−现状−原因−对策通常是探究一个新问题的原始逻辑架构,尤其在失独研究兴起之初,对失独问题、现状、原因和对策研究极为常见。侯秀丽全面分析了失独群体的规模、健康、经济、婚姻、社会交往现状、家庭生活现状,认为失独问题的原因是制度的负面效应、生命安全隐患、社会保障体系不完善、非政府组织支持不足等综合而成,应当完善社会保障制度及相关法规,做好生命安全防范工作,建立多层次养老模式来应对失独问题。[46]肖霖等认为,失独的原因来自于现实生活的安全隐患与计划生育政策,面临养老、返贫、心理和疾病等问题,建议政府加大对失独老人群体的经济支持,完善医疗保健制度,组织专业心理专家和社会工作者以及志愿者帮助失独老人,营造关爱环境,激发他们的自救能力。[47]总体而言,学者们认为,失独群体弱势化、边缘化,在经济、生理、精神、养老以及社会交往等方面存在困境;对于失独的原因基本都提到计划生育政策,但“风险社会”的观点也日渐受到重视;在对策建议上,除了“国家责任补偿说”和“个人能动充权说”外,更多认为应当在“多元主体”的合作下,构建广泛的社会支持体系来化解困境。

(五) 失独心理与精神研究

子女于中国人而言,有独特的文化意涵和现实作用,一旦失独,容易造成心理、精神问题,甚至创伤。[48]陈雯对湖北307位失独父母调查发现,76.9%的人患有不同程度的抑郁症,为正常心理状态的仅占11.4%。[49]张雯、王安妮采用分层整群抽样219名失独者,调查结果与陈雯的类似,发现72.1%存在抑郁,轻、中度抑郁为63.5%,重度抑郁为8.7%。[50]失独后心理及精神问题的严重性和普遍性受到学界关注。失独老人心理健康受到个人特征及社会特征的影响。通常来说,女性、经济收入低、身体健康不良、教育水平低、无配偶、无第三代、社会支持不足的更易出现心理及精神问题,心理弹性(又称为抗逆力、复原力)足、采用积极的应对方式对失独者的心理健康具有保护作用。[50-52]由于失独带来的精神及心理问题严重,进行心理及精神上的关爱、支持、援助极为必要,具体可从失独者自我能动性建设、专业队伍介入、政府和社会以及社区提供精神帮扶等方面着力。[53-55]而个案工作的专业方法在解决心理问题、进行心理援助以及提供精神性支持方面效果明显,受到推崇。[56-57]

五、未来发展趋势分析(一) 失独研究整体发展趋势分析

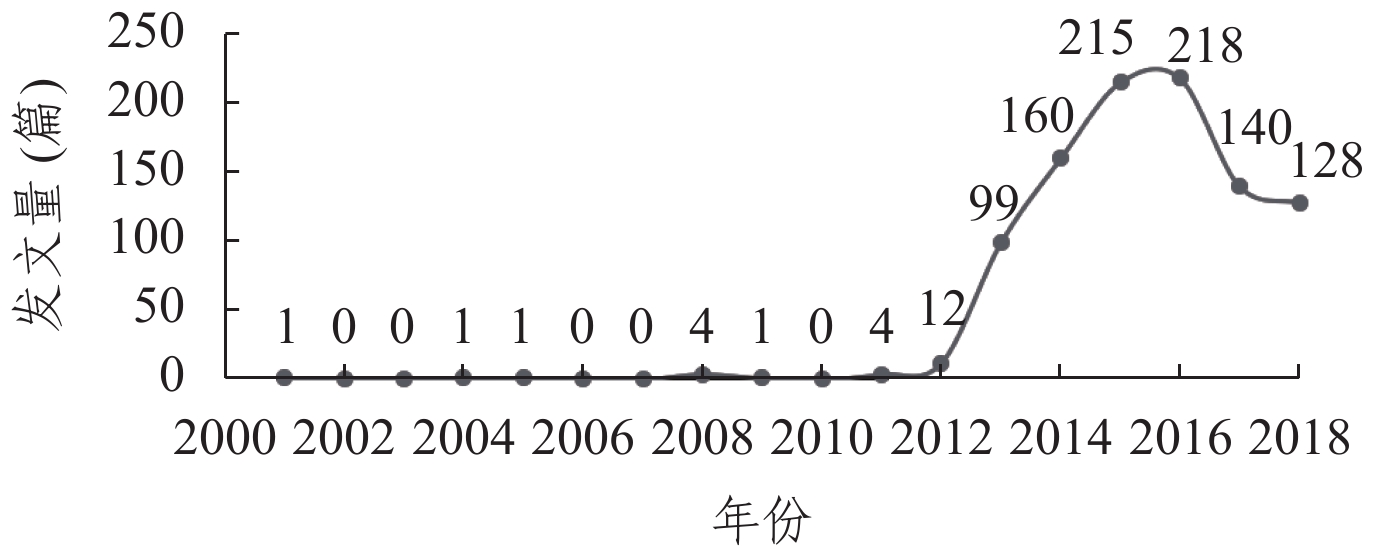

利用Bicomb2.0对题录信息进行提取,导出逐年统计的有效论文量,自行绘制2001—2018年失独研究有效样本论文每年发表篇数(见图2)。从图2可见,失独研究发展历程可分为三个阶段:第一阶段(2001—2011年)为缓慢发展期,每年新增发表量极少甚至为零。尽管2001年王秀银发表的《一个值得关注的社会问题:大龄独生子女意外伤亡》一文便拉开了失独研究的序幕,但失独问题仍处于潜伏期,沒有引起社会热议。第二阶段(2012—2016年)为快速成长期。从2012年开始出现“失独”这一术语,失独研究迅速升温,并在2016年达到顶峰。其主要原因是,2012年媒体开始把触角深入失独群体,唤起了社会的广泛关注,且当年出现了影响较大的失独者群体上访事件。“两会”上出现了专门针对失独问题的提案,后来与失独相关的扶助政策与介入服务也随之出现,此阶段失独研究迅猛增长,但这一趋势持续时间并不长。第三阶段(2017年及之后)为平稳下降期。计划生育政策调整,全面二孩政策实施,再加之人口老龄化加剧带来的养老难问题在社会具有普遍性,且失独扶助政策逐步完善,帮扶工作已取得一定效果,失独议题的尖锐性下降,自2017年开始,失独研究遂即降温,研究成果逐年减少。总体而论,失独研究趋近于“时事热点”,速升速降。从发展规律来说,作为“时事热点”的失独研究可能在未来难再成为一个特别有影响力的研究领域。

|

图 2 2001—2018年失独研究每年发表论文篇数 |

(二) 五大热点议题发展趋势分析

根据每个热点议题领域所包含的关键词,对已生成的高频关键词多维尺度图进行描绘,绘制出失独研究战略坐标图(见图3)。战略坐标的概念可用来描述研究领域内部联系以及各领域之间相互影响的情况,从而可获知未来的研究趋势。[58]在典型战略坐标图中,横轴为向心度,即领域间相互影响的强度;纵轴为密度,是领域内部联系强度。[59]在第一象限中,向心度和密度都高,与其他研究领域间联系密切,且内部各研究主题联系紧密,说明位于此象限内的研究领域内部形成较稳定的研究结构,在整个研究网络中处于核心地位;在第二象限中,向心度低,但密度高,研究领域内部联系紧密,但和其他研究领域的联系不足,发展到一定阶段因和其他领域联系疏远得不到有效的提升动力易消失;在第三象限中,向心度和密度双低,此象限研究领域内部结构松散,和其他领域联系不足,研究尚不成熟,在研究网络处于边缘位置;在第四象限中,向心度高,但密度低,研究领域和其他领域联系密切,在研究网络中表现很活跃,但内部各研究主题联系不紧密,结构松散,容易被分解、演化,位于此象限的研究领域通常具有潜在的发展空间。[19,60]下文将依据战略坐标图的内涵来对5个热点议题逐一分析。

|

图 3 失独研究高频关键词战略坐标图 |

1. 失独扶(救)助研究

此热点议题覆盖了政府、政府责任、社会组织、社会保障与扶助、救助、扶助政策等高频关键词。根据其在战略坐标图的位置分布以及上述对该议题的内容分析可发现,各个构成部分的关系还比较松散,尚没有形成紧密的内部结构,表明易受到其他议题的影响。再看此议题与其他议题之间的关系。从文献标题阅读便可发现此研究议题与养老、权益保障、社会工作、困境、现状、计划生育政策、法律、权利等主题结合的情况较多,与其他热点议题的互动活跃。尽管议题本身发展尚不成熟,但在整个失独研究网络中具有影响力,不易消失,是未来极具潜力的热点议题。

2. 失独养老研究

此热点议题包括养老、养老困境、社区照顾、养老保障等高频关键词。根据它们在战略坐标图的位置分布,可判断此热点议题是失独研究中核心且成熟的研究领域。热点议题已形成了相对稳定的内部结构。研究内容含括了养老问题−养老困境−养老需求−养老模式−养老保障等相对完整的逻辑结构,社区养老、社区照顾属于养老模式次级结构。在研究场域上,由于城乡养老差异大,农村与城市分别构成了失独养老研究的场域。在理论方法上,社会工作与社会支持较多被采用。失独养老议题与其他议题之间的关系表现出较强的活跃度,与其他议题联系紧密。通过文献查阅发现,养老类关键词与政府、责任、权利、非政府组织、风险、保险、救助、帮扶制度、扶助、政策、继承、社会保障、社会治理、计划生育制度、个案管理、老龄化等均出现交叉性研究,对其他研究领域产生较强影响。综合来说,失独养老研究已发展成熟,是失独研究的重点内容,在整个失独研究中处于核心地位,后续仍具有较强的生命力。

3. 失独法律权益保障及计生政策补偿研究

此热点议题包括法律(立法)、权益、独生子女计生政策、补偿等关键词。根据他们在战略坐标图的位置分布以及上述对该热点议题的梳理可发现,议题结构较为松散,内部联系不够紧密,难以成为一个稳定的议题体系。再从此议题与其他议题的关系来看,此议题的一部分内容如法律保障、立法、权益、权益保障和其他议题内容的联系不足,期刊来源以《法制与社会》《法制博览》居多,属于法律学科,跨学科不足。但相比而言,该热点议题的另一部分内容如计划生育、计划生育政策、独生子女和其他研究内容联系相对紧密,与养老、救助、扶助、社会保障、风险、政府责任等多有交叉,表现出一定的活跃度。综合来说,此热点议题研究尚不够成熟,不能很好地自成一体,在整个研究网络中处于次边缘。而且从议题内容分析可知,立法赔偿主张难以成立,试图通过质疑计划生育政策合法性来实现对失独群体的国家赔偿显然没有实际意义,但是国家可以通过加大救助力度来提升失独群体的生活质量。[61]坐标图中偏向右边的构成部分可能会被养老、扶(救)助议题演化,偏向左边的构成部分地位边缘,可能会消失。

4. 失独问题−现状−原因−对策研究

从该热点议题在战略坐标图的位置分布以及上述对该议题的内容分析来看,该议题领域内部结构完整,各个构成部分联系密切,基本上研究了失独问题、现状,分析了失独原因和对策,自成一体,是一个完整、难以分离的研究框架。再从此热点议题与其他领域的关系看,除对策研究外,其他的联系并不算太紧密。2012年,“失独”作为一个独立的新概念,第一次进入大众视野,做问题−现状−原因−对策这类相对笼统性探究与分析可以帮助读者迅速了解失独概况。但随着研究的深入,失独研究会慢慢演化分割成不同的特定议题领域。失独问题−现状−原因−对策研究这类概况性的研究在之前所占比重多,但易被更专门、细化的热点议题取代,当前已经出现了明显减少的趋势,这其实符合一个新兴社会热点问题研究的自然发展规律。

5. 失独心理与精神研究

此热点议题包括心理问题、心理援助、抑郁、精神慰藉、影响因素、社会适应、个案工作等关键词,在战略坐标图的位置几乎占住了二、三象限,跨度大,范围分散。首先从内部结构来看,此热点议题内部联系不够均衡,心理健康、心理问题、心理援助、个案工作等之间的联系相对强,有一定的稳定性,已形成一定的研究规模,但精神慰藉、社会适应、影响因素、抑郁之间以及与此热点议题的其他内容关系不够紧密,发展尚不成熟。再从此热点议题与其他领域的关系来看,此议题与其他研究领域少有联系,通过文献检索,发现基本来自心理学、医学学科的成果,在内容上少与其他议题内容产生交集,仅个别文章与社会工作、社会支持、法律有关联,整体上在失独研究网络中表现不活跃、封闭,难以获得有效的提升动力。此热点议题在整个失独研究网络中处于边缘地位,在未来的发展中影响力有限。

六、结论与展望由于20世纪七八十年代实行的独生子女政策,加之中国传统文化重视香火传承,又因现阶段社会保障制度尤其是养老制度尚不完善,置身于这一独特的社会脉络情境中,失独绝不同于国外的丧亲(bereaved),而是极具中国特色的社会议题。失独研究已取得丰富的研究成果,遍及了法学、人口学、社会保障、社会工作等多个学科,并形成了五大热点议题领域:扶(救)助、养老、法律权益保障及计生政策补偿、现状−问题−原因−对策、心理与精神研究。但总体而言,失独研究趋近于“时事热点”,速升速降,自2017年开始,其研究热度出现下降,研究成果逐年减少,失独研究可能在未来难再成为一个特别有影响力的研究领域。不过,在失独研究内部,五大热点议题的结构与地位并不相同,其中养老研究处于整个失独研究网络中的核心地位,失独扶(救)助研究是在未来的失独研究中极有潜力的一大热点议题,而其他三大热点议题,相对来说,地位相对边缘,容易被演化、取代、孤立或消失。即便失独研究的整体热度下降,失独养老研究和失独扶(救)助研究还会有影响力,将在整个失独研究网络中表现出持续的活跃度。

未来可继续加强对失独养老的研究。我国的社会化养老起步晚,基础薄弱,家庭养老时至当下仍然是中国主导性的养老模式。但失独群体的家庭养老却难以为继,养老问题是失独群体所面临的最现实的困境。不过,在老龄化加剧的趋势下,养老难问题相对普遍,未来的研究要尤为关注失独群体与非失独群体之间以及失独群体内部的养老差异性。尽管个别学者已经关注到这个问题,但几乎还未有出现真正立足于实证材料对不同群体养老特殊性进行细致、深入研究的成果。此外,失独扶(救)助研究是极有潜力的一大热点议题,鉴于此议题内部结构松散,关系不够紧密,稳定性不足,未来可持续对此议题开展相关研究,利于推动此议题走向成熟。其实,失独扶(救)助政策、制度、措施、做法存在诸多问题,但若未清晰化各个扶(救)助主体(尤其是政府)的责任和职能边界,失独扶(救)助的讨论容易模糊化,难以真正落地实操,这在日后的失独扶(救)助研究中可特别留意。

本研究运用文献计量方法中的共词分析技术对近20年的失独研究热点进行了分析,揭示了各个热点议题的地位、结构与演变趋势,为整体把握失独研究概况、重点议题和未来方向提出了参考意见。需要指出的是,尽管共词分析法有非常重要的价值,可达到一些方法不能取得的效果,并已有广泛的应用性基础,但因受限于高频关键词划分,不可避免有其固有的局限,而且还可能存在时滞问题,无法排除当前词频较低的关键词将来会成为研究前沿的可能。[62]如要更加准确地预测未来研究的前沿和趋势,则有必要从其他角度进一步探讨和补充。[19,63]本研究是运用共词分析方法的有益尝试,研究结果具有一定的价值,一方面是欲引进和推广此方法在社会工作学科领域的使用;另一方面亦是从文献计量的角度对多年来的失独研究成果进行整理和分析。

| [1] |

陈恩. 全国“失独”家庭的规模估计[J]. 人口与发展, 2013, 19(6): 100-103. DOI:10.3969/j.issn.1674-1668.2013.06.013 |

| [2] |

人口计生委, 财政部. 全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点方案[EB/OL]. [2007-08-31]. http://www.nhc.gov.cn/zwgk/wtwj/201305/9cc5459a79db40bfb48df6618be985a8.shtml.

|

| [3] |

安徽省市场监督管理局. 失独老人社会工作服务指南[EB/OL]. [2017-09-15].https://www.antpedia.com/standard/1196130646.html.

|

| [4] |

吴玉韶, 党俊武. 中国老龄事业发展报告[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2013: 3.

|

| [5] |

国家卫健委. 2018年我国卫生健康事业发展统计公报[EB/OL]. [2019-05-22]. http://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/s10748/201905/9b8d52727cf346049de8acce25ffcbd0.shtml.

|

| [6] |

赵仲杰. 城市独生子女伤残、死亡给其父母带来的困境及对策——以北京市宣武区调查数据为依据[J]. 人口与社会, 2009(2): 55-59. DOI:10.3969/j.issn.1007-032X.2009.02.011 |

| [7] |

方曙光. 社会政策视阈下失独老人社会生活的重新建构[J]. 社会科学辑刊, 2013(5): 51-56. |

| [8] |

SONG Y. Losing an only child: The one-child policy and elderly care in China[J]. Reproductive health matters, 2018, 22(43): 113-124. |

| [9] |

FENG Z. Childlessness and vulnerability of older people in China[J]. Age & ageing, 2018, 47(2): 275-281. |

| [10] |

唐果媛, 张薇. 基于共词分析法的学科主题演化研究进展与分析[J]. 图书情报工作, 2015(5): 128-136. |

| [11] |

崔雷. 专题文献高频主题词的共词聚类分析[J]. 情报理论与实践, 1996(4): 49-51. |

| [12] |

钟伟金, 李佳. 共词分析法研究(一)——共词分析的过程与方式[J]. 情报杂志, 2008(5): 70-72. DOI:10.3969/j.issn.1002-1965.2008.05.022 |

| [13] |

DONOHUE J. Understanding scientific literatures: A bibliometric approach[M]. Cambridge: The MIT Press, 1973: 49.

|

| [14] |

孙清兰. 高频词与低频词的界分及词频估算法[J]. 中国图书馆学报, 1992(2): 78-81. |

| [15] |

杨爱青, 马秀峰, 张风燕,等. g指数在共词分析主题词选取中的应用研究[J]. 情报杂志, 2012(2): 52-55. DOI:10.3969/j.issn.1002-1965.2012.02.011 |

| [16] |

EGGHE L. Theory and practice of the g-index[J]. Scientometrics, 2006, 69(1): 131-152. DOI:10.1007/s11192-006-0144-7 |

| [17] |

赵星, 高小强, 郭吉安, 等. 基于主题词频和g指数的研究热点分析方法[J]. 图书情报工作, 2009(2): 59-59. |

| [18] |

隋明爽, 崔雷. 基于SPSS的共现聚类分析参数选择的实例研究[J]. 中华医学图书情报杂志, 2016(1): 52-56. DOI:10.3969/j.issn.1671-3982.2016.01.011 |

| [19] |

钟伟金, 李佳. 共词分析法研究(二)——类团分析[J]. 情报杂志, 2008(6): 141-143. DOI:10.3969/j.issn.1002-1965.2008.06.044 |

| [20] |

李佳. 核心词在共词聚类结果分析的作用研究[J]. 情报杂志, 2009(12): 99-101. DOI:10.3969/j.issn.1002-1965.2009.12.023 |

| [21] |

马斌. 社会保障学[M]. 北京: 科学出版社, 2015: 239-240.

|

| [22] |

贾锋. 农村失独老人社会救助权的国家保障[J]. 理论探索, 2014(2): 115-120. |

| [23] |

黄建. 失独家庭社会救助问题研究[J]. 理论探索, 2013(6): 62-66. DOI:10.3969/j.issn.1004-4175.2013.06.015 |

| [24] |

胡琪. 社会组织支持失独家庭的路径与规范研究——以上海市为例[J]. 社会工作与管理, 2018(5): 78-86. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2018.05.010 |

| [25] |

崔树义. 我国“失独家庭”老人社会救助研究[J]. 东岳论丛, 2017(8): 19-26. |

| [26] |

宋强玲. 老龄化视阈下失独养老问题及对策[J]. 中国老年学杂志, 2014(15): 4403-4405. DOI:10.3969/j.issn.1005-9202.2014.15.146 |

| [27] |

宋健. 中国“失独”家庭的养老问题与对策[J]. 探索与争鸣, 2016(1): 64-67. DOI:10.3969/j.issn.1004-2229.2016.01.016 |

| [28] |

龚志文, 刘太刚. 我国失独家庭养老保障的差异化制度设计研究——基于需求溢出理论的视角[J]. 学习论坛, 2015(7): 55-59. |

| [29] |

熊亮. 失独家庭差异化需求与“四位一体”精准扶助[J]. 甘肃社会科学, 2019(5): 187-193. DOI:10.3969/j.issn.1003-3637.2019.05.031 |

| [30] |

任慧霞, 李红艳. 中国失独者养老困境及对策[J]. 中国老年学杂志, 2018(7): 1778-1781. DOI:10.3969/j.issn.1005-9202.2018.07.100 |

| [31] |

谢勇才. 福利多元视域下的失独群体养老困境与出路研究[J]. 社会保障研究, 2015(2): 34-41. DOI:10.3969/j.issn.1674-4802.2015.02.006 |

| [32] |

肖云, 杨光辉. 优势视角下失独老人的养老困境及相应对策[J]. 人口与发展, 2014(1): 107-112. DOI:10.3969/j.issn.1674-1668.2014.01.012 |

| [33] |

陈盼盼. 失独老人社区照顾的模式[J]. 重庆社会科学, 2015(6): 47-54. |

| [34] |

吴振华, 廖智勇, 高莉娟. 政府主导下的失独家庭社会支持体系研究——基于江西省赣州市L县的调查[J]. 赣南师范大学学报, 2015(1): 44-48. |

| [35] |

穆光宗. 论失独者养老的国家责任和公民权利[J]. 东岳论丛, 2016(8): 5-9. |

| [36] |

李真, 安艳. “失独老人”养老之诘问: 困境、制度性成因与纾困之道[J]. 黄河科技大学学报, 2015(1): 65-69. DOI:10.3969/j.issn.1008-5424.2015.01.015 |

| [37] |

周璇, 吴翠萍. 基于风险视角的失独家庭养老问题研究[J]. 老龄科学研究, 2015(2): 38-48. DOI:10.3969/j.issn.2095-5898.2015.02.005 |

| [38] |

李红飞. 增能理论视角下社会工作介入失独家庭养老服务问题研究——以福州市C街道为例[J]. 社会福利(理论版), 2017(3): 46-50. |

| [39] |

陈建涛. 社会支持视角下城市失独家庭养老问题研究——以兰州市为例[D]. 成都: 西南交通大学, 2015: 14-48.

|

| [40] |

陈文华. 两类失独家庭的社会支持比较研究——兼论失独自组织的影响[J]. 社会工作与管理, 2017(5): 63-72. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2017.05.010 |

| [41] |

穆光宗. 独生家庭本质上是风险家庭[J]. 中国企业家, 2014(09): 26.

|

| [42] |

史继霞. 试论国家救助失独者的法理基础[J]. 福建行政学院学报, 2015(4): 86-92. DOI:10.3969/j.issn.1674-3199.2015.04.013 |

| [43] |

景春兰. 失独者权益保障: 立法实践及策略思考[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2016(4): 165-169. |

| [44] |

陆杰华, 卢镱逢. 失独家庭扶助制度的当下问题与改革路径分析[J]. 国家行政学院学报, 2014(6): 33-38. DOI:10.3969/j.issn.1008-9314.2014.06.005 |

| [45] |

李燕. 法律视角下的我国失独家庭的权益保障[J]. 法制与经济, 2016(1): 199-201. DOI:10.3969/j.issn.1005-0183.2016.01.074 |

| [46] |

侯秀丽, 王保庆. 我国失独现状的分析与思考[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2014(3): 92-102. |

| [47] |

肖霖, 孙玫, 王庆妍, 唐四元. 中国失独家庭面临的困境及应对策略[J]. 中国老年学杂志, 2016(3): 742-744. DOI:10.3969/j.issn.1005-9202.2016.03.101 |

| [48] |

徐晓军, 刘炳琴. 失独人群的创伤后应激障碍及其心理援助[J]. 武汉大学学报(人文科学版), 2017(2): 122-128. |

| [49] |

陈雯. 从“制度”到“能动性”: 对死亡独生子女家庭扶助机制的思考[J]. 中共福建省委党校学报, 2012(2): 114-120. |

| [50] |

张雯, 王安妮, 姚抒予, 等. 失独者抑郁症状的分布特征及与心理弹性的关系[J]. 中国心理卫生杂志, 2016(8): 612-617. DOI:10.3969/j.issn.1000-6729.2016.08.010 |

| [51] |

郭智慧, 常雅宁, 彭志启, 等. 失独者心理健康水平与社会支持、孤独感、应对方式关系[J]. 中国公共卫生, 2018(12): 1668-1671. DOI:10.11847/zgggws1119002 |

| [52] |

冉凌云, 王小兰, 孔虹倩,等,刘琴. 失独老年人心理健康状况及其影响因素分析[J]. 中国全科医学, 2016(S1): 330-332. |

| [53] |

彭扬帆. 社会支持视域下失独老人的心理健康援助[J]. 中国老年学杂志, 2018(22): 5594-5599. DOI:10.3969/j.issn.1005-9202.2018.22.084 |

| [54] |

刘雪明. 城市失独家庭精神慰藉关爱体系构建及政策选择[J]. 甘肃社会科学, 2017(1): 101-105. |

| [55] |

张旭升. 互助与他助: 失独者精神关怀的服务创新[J]. 浙江社会科学, 2014(12): 13-15. |

| [56] |

杨荣, 李玉芬. 从绝望到重生: 社会工作介入失独老人心理帮扶的行动研究[J]. 社会建设, 2018(1): 32-41. |

| [57] |

方曙光. 社会工作个案介入下失独老人的心理抚慰研究[J]. 德州学院学报, 2017(3): 42-48. DOI:10.3969/j.issn.1004-9444.2017.03.009 |

| [58] |

LAW J, BAUIN S, COURTIAL J P, WHITTAKER J. Policy and the mapping of scientific change: A co-word analysis of research into environmental acidification[J]. Scientometrics, 1988, 14(3-4): 251-264. DOI:10.1007/BF02020078 |

| [59] |

BAUIN S, MICHELET B, SCHWEIGHOFFER M G, et al. Using bibliometrics in strategic analysis: “understanding chemical reactions”at the CNRS[J]. Scientometrics, 1991, 22(1): 113-137. DOI:10.1007/BF02019278 |

| [60] |

张晗, 崔雷. 生物信息学的共词分析研究[J]. 情报学报, 2003(5): 613-617. DOI:10.3969/j.issn.1000-0135.2003.05.018 |

| [61] |

王景迁, 方卫. 失独家庭社会救助现状与对策研究[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2019(5): 77-86. |

| [62] |

陈巧云, 李艺. 中国教育技术学三十年研究热点与趋势——基于共词分析和文献计量方法[J]. 开放教育研究, 2013(5): 87-95. DOI:10.3969/j.issn.1007-2179.2013.05.011 |

| [63] |

李佳. 共词聚类分析法中的主要问题与对策[J]. 情报学报, 2010(4): 614-617. DOI:10.3772/j.issn.1000-0135.2010.04.005 |