2014年《社会救助暂行办法》的发布和施行,标志着我国基本确立了“8+1”社会救助框架体系,更加明确了社会救助“托底线、救急难、可持续”的基本功能,同时也强调了社会力量参与的重要意义。然而,救助体系仍存在顽固性短板和掣肘,民生安全网还没有真正起到兜底性的作用:一方面,由于制度刚性的存在,低保边缘群体、低收入家庭等抵御风险能力较弱的群体无法被纳入到现有的救助制度中;另一方面,由于制度间的条块分割、政策碎片化、申请程序复杂,因此救助资源得不到有效整合,权威碎片化和政策碎片化导致了救助实施过程中存在着救助主体“各自为政”、救助程序“各行其道”的问题。[1]

理论界的研究也显示,托底性社会救助机制的构建需要多元主体参与,建立起以政府为主导、社会公众、民间组织和社会团体广泛参与的救助协作机制,实现优势互补、功能整合,[2-3]而多元主体参与协同的关键在破除社会主体缺乏协调与整合导致的“双轨制”或“多轨制”[1];同时,构建起常态化的程序性机制,需要建立起救助对象的需求识别机制以便精准识别救助对象,[4]并通过快速响应机制、“一站式服务”机制、民政“大数据”信息共享机制的构建,[5]以长效制度化解困难群体的突发性生存风险。简而言之,托底性社会救助机制的建设需要跨部门协同机制的补充和配合以及常态化的救助程序安排。

本文选取了托底性社会救助机制中的突出案例——Q市Q区作为研究对象,进行深度剖析,主要探讨两个层面的问题。一是从实践层面看,托底性社会救助中,多元救助主体应该如何协同联动?社会救助资源、救助政策该如何进行整合与配置?二是从理论视角看,社会救助中,协同的结构性主体与程序性安排之间是如何耦合的?政府部门及非政府部门如何进行结构性协同,如何在程序的建构中协同治理?

二、文献综述与理论框架(一) 文献综述

随着新公共管理运动的开展,各国政府更加重视以任务和绩效为导向,开始了去官僚化与分权化的进程。[6]后来政界和学界开始不断认识到,公共事务的治理已不仅仅是政府的职责,而是要通过所有形式的组织所构成的网络关系来实现。[7]学者们开始不断反思公共机构和管理者应该如何应对跨部门、多层次的治理系统,如何构建起整体性的框架来促进不同参与主体、治理程序的协同。[8]最后,这些思想与观念被统一到“协同治理”的概念中。

尽管不同的学者对“协同治理”的概念进行了不同的定义,但是协同治理的根本特征是对治理过程中多元化的主体、多样性的目标与资源进行整合,并且重视在此过程中形成的协同关系。[9]由于协同治理理论对于分析跨部门合作治理现象具有强大的解释力,学界广泛运用于生态治理[10]、水治理[11]以及公共危机应对[12]等府际协同与基层治理领域的议题。不同学者基于研究视角的差异,大多从协同主体与治理层次两个层面进行了理论探讨。协同主体主要关注的是政府部门内部协同、政府部门与非政府组织内外协同;[13]而根据治理层次的不同,可将其具体分为政策协同、项目协同、公共服务供给协同和面向个体的服务协同。[14]

在社会救助的研究中,传统的研究范式关注的是社会救助中的政府责任,[15]但是随着社会救助体制和机制的发展,研究范式也发生着转变,不同学者开始基于多中心治理[16]、整体性治理[17]、协同治理[1]和网络化治理[18]等理论视角,从社会救助治理的理念、结构、功能和方式等方面讨论如何利用政府力量和社会力量两种资源,构建起多元化的救助模式。

总体而言,学界对托底性社会救助机制进行了深入讨论和研究,但目前尚没有学者结合实证材料,从理论出发针对托底性社会救助的协作机制展开细致分析,他们大多是停留在现状的梳理及模式的探讨层面,尚未形成跨部门协同的独立分析框架。因此本文希望弥补这一缺憾,将这一议题纳入协同治理的理论框架内,绘制托底性社会救助机制部门协同的整体图景。

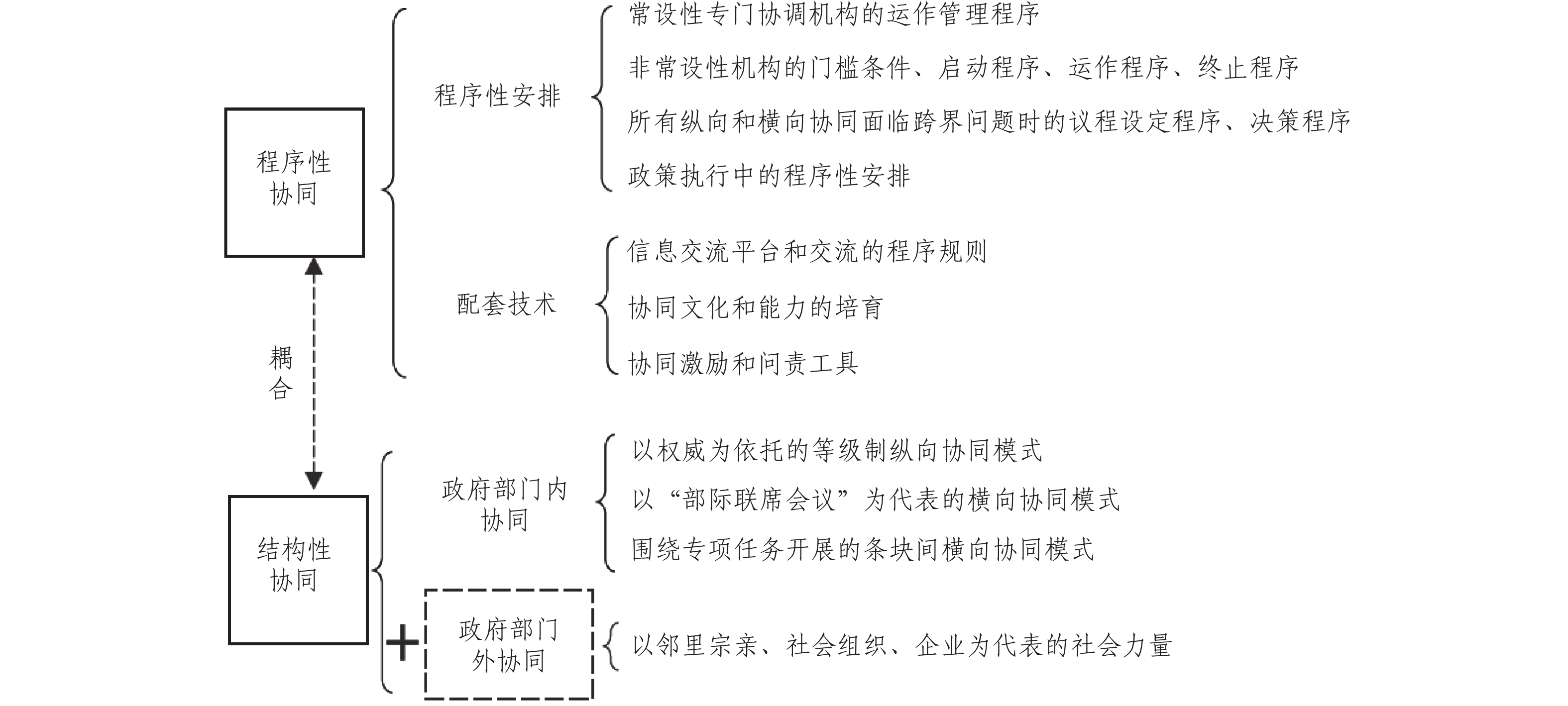

(二) 理论框架:结构性协同与程序性协同的耦合

经济合作发展组织(经合组织,OECD)根据政策协调的措施和手段,将协同机制划分为两大类:“结构性机制”(structural mechanisms)和“程序性机制”(procedural mechanisms)。结构性协同机制关注构建协同的组织载体,即为实现跨部门协同而设计的结构性安排,如中心政策小组、部际联席会议、专项任务小组等;程序性协同机制则关注实现协同的程序性安排和技术手段,如面临“跨界问题”时的议程设定和决策程序、制度化信息交流平台、促进协同的财政工具和控制工具的选择等。[19]

国内学者周志忍等曾将这两类协同机制运用于分析中国情境下的政府跨部门协同,并认为中国的结构性协同主要有三种组织形式:以权威为依托的等级制纵向协同模式;以“部际联席会议”为代表的横向协同模式;围绕专项任务开展的条块间横向协同模式。[20]程序性协同主要有两大形式:“程序性安排”和“配套技术”。[21]程序性安排包括常设性专门协调机构的运作管理程序,非常设性机构如部际联席会议设立的门槛条件、启动程序、运作程序、终止程序,所有纵向和横向协同面临跨界问题时的议程设定程序、决策程序以及政策执行中的程序性安排;配套技术包括信息交流平台和交流的程序规则、协同文化和能力的培育、协同激励和问责工具。[22]

但经合组织的划分和周志忍的研究均并未对两类协同机制的关系和互动模式展开探讨,此外,它们也没有论及在两类协同框架下,协同政府部门外市场和社会力量的可能性。事实上,协同治理区别于传统政府管控社会管理模式的本质就在于其社会性取向,这不仅是对公共性扩散的价值性回应与工具性应用,更是协同治理的出发点和落脚点。[23]

本文拟以经合组织的划分和周志忍的理论框架为指导①,在经合组织的划分和周志忍框架的基础上进行理论上的创新,同时在结构性协同中增加了“政府部门外协同”,并结合托底性社会救助的实证案例,对两大协同机制的互动模式及部门外协同模式展开探索性分析(见图1),提出三大基本假设:

|

图 1 程序型协同与结构性协同的理论框架 |

假设1:结构性协同包括政府部门外协同;

假设2:程序性协同与结构性协同存在耦合关系;

假设3:程序性协同与结构性协同的成功耦合存在关键要素。

三、案例介绍与分析为了刻画出较为完整的理论图景,本文所研究的案例近似于典型案例,采用过程追踪的方法来揭示因果机制。选取Q市Q区作为典型案例进行考察原因有二:第一,根据托底性社会救助300个试点单位的问卷调查、工作报告及2016底在京举办的“临时救助工作会议”相关单位汇报,Q市Q区的经验得到了民政部门的表扬与推荐,是值得深入探讨的案例;第二,Q市Q区在程序设定、政策资源统筹、协同部门联动和充分发挥地方性社会力量等方面较为突出,不仅在组织构架、社会力量参与、资源统筹等方面有比较成形的做法,协同前后的成效与困境也都得以展示,从中也可以获取丰富且多样性的案例素材。因此,本文在2016年3—9月对Q市Q区开展了相应的资料收集和调研工作,并按照学术惯例,对个案所涉及的组织名称、地名和人名均作了化名处理。

(一) 案例简介

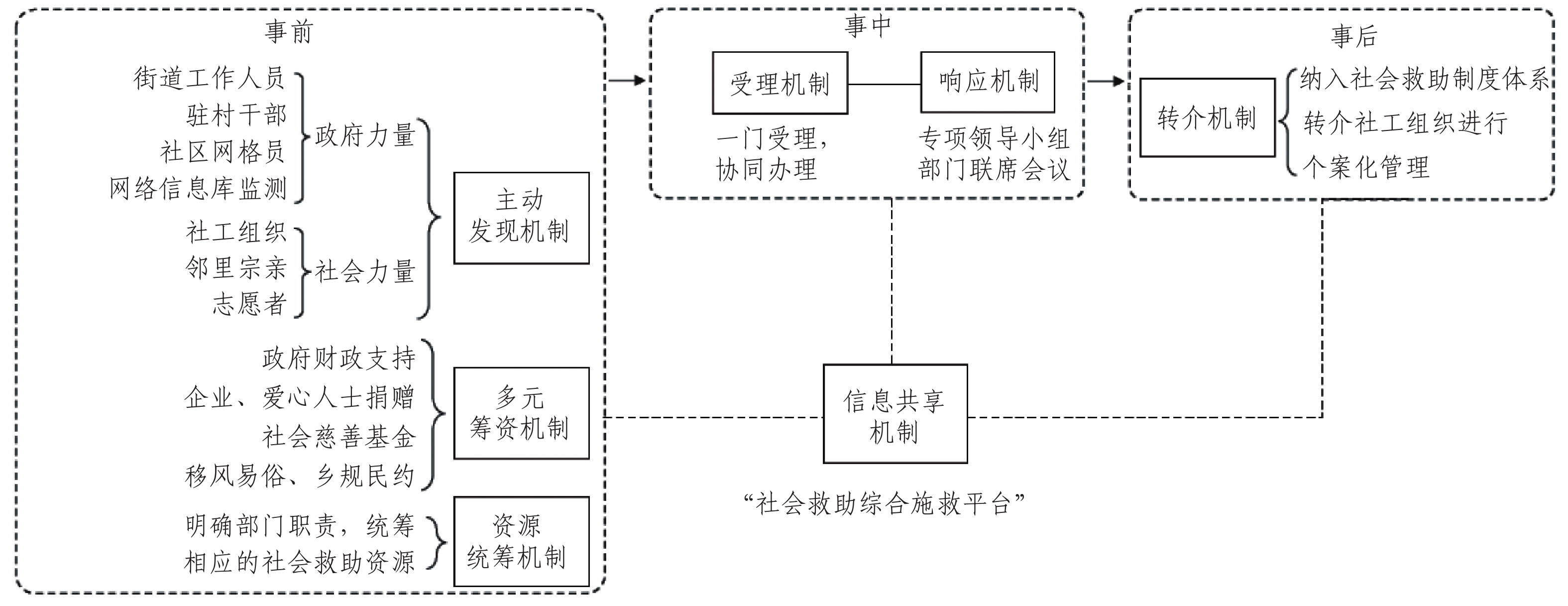

Q区地处F省东南沿海中部,是Q市下辖的4个城区之一,辖区面积为306平方千米,拥有36万人口,作为一个现代化石化港口城市,拥有丰富的石化资源和港口资源,经济基础较为雄厚。①2015年,民政部下发了《关于在全国开展“救急难”综合试点工作的通知》,Q区名列全国确定的300个试点单位中。Q区领导对此高度重视并落实试点工作,将该项目列为全区“为民办实事”项目,在全区社会救助统筹联动机制的基础上,成立了托底性社会救助的专项领导小组,通过统筹救助资源、优化救助流程,建立了主动发现机制、多元筹资机制、资源统筹机制、信息共享机制、受理−响应机制和转介机制等程序性设置(见图2),探索托底性社会救助的实现路径,及时高效地帮助需要救助的社会对象。经不完全统计,截至2017年,全区救助工作共支出约2 193万元,救助9 436人次。

|

图 2 Q区托底性社会救助机制的运作程序 |

1. 主动发现机制

传统的救助仅依靠困难群体的上门填表申请,且对于申请的受理时限没有明确的行政规定,“坐等上门申请”的救助方式不仅不利于发现潜在的“急难”事故,而且也不能保证救助时效。为了提升社会救助的时效性,Q区政府改变“坐等救助”为“主动发现”,组建了一支以社区网格员、志愿者、邻里宗亲为主体的发现队伍,利用在同一地域中的宗亲对于生活场域中的困难群体更为了解、对救助对象更可能精确瞄准的优势,Q区政府将宗亲人力资源转化为“志愿者资源”,通过宗亲内部社会网络,鼓励和动员宗族内部成员加入,发挥社会救助精准瞄准的优势。Q区民政局局长这样介绍:

2016年登记在区民政局社会公益名册的志愿者共有13 623人,累计参与公益活动的人次达到总人口的2.6%,大部分的志愿者主要服务于自己所处社区、村落等基层组织中。宗亲力量往往还能破解那些政府无法触及和化解的救助困境。在我们的救助案例中,有位高龄母亲不愿将患有精神病的儿子送至医院进行救治并封锁在家中,在患者的生活和健康得不到有效的保障时,政府试图进行解救却遭到了母亲的阻拦,最终,社区通过动员与其熟识的宗亲,让宗亲不断游说患者母亲,最终成功救助了该患者。(LKN20160713)

2. 资金筹集机制

根据《社会救助暂行办法》,我国社会救助资金筹集主要依靠地方财政,社会救助资金和社会工作经费纳入到县级财政预算,而这样的制度安排可能会导致资金的供给与困难群体的实际需求不相匹配。社会救助资金的匮乏是目前民政部门面临的普遍性问题,社会救助常陷入“巧妇难为无米之炊”的窘境。Q区为了破解筹资上的困境,成立了“救急难”公益基金,据统计,从2015年至今,累计投入资金达6 000多万,主要来源于上级有关部门补助资金以及社会各界通过创办专项医疗救助基金会、爱心企业结对帮扶捐赠、网络义捐等形式提供的资金支持。②

2015年SY街道创办了全区首个通过民间捐赠设立的医疗救济专项基金——LJW红十字医疗救助基金,在5年内捐赠1 000万元,主要用于向贫困家庭罹患重大疾病的患者提供临床医疗救助和后期康复救助;积极发挥互联网公益的作用,利用轻松筹、腾讯公益等网络平台进行社会筹资;利用村规民约、移风易俗的宣传,精简民俗活动的繁文缛节,节省用于民俗活动的铺张经费,捐赠给村级爱心援助站。以FW镇为例,2016年镇区内的10多个宫庙简办了神事,将节省筹集起来的“香火钱”捐赠于当地中学的教育促进会。(LKN20160325-1)

3. 资源统筹机制

社会救助中的难点问题是社会救助资源的分散化、救助部门的条块分割和各自为政,并因此导致多头救助和遗漏救助等问题并存。

“九龙治水”最终变成了“无龙治水”——Q区民政局救灾救助股负责人这样评价。为了有效解决这个问题,区民政局局长在总结之前工作的经验后认为资源统筹是部门协同的重要前提,在得到了区领导的支持后,民政局牵头梳理了现有的社会救助资源,明确每个职能部门的救助对象,并作为牵头部门统筹协调相应的救助资源。(GPF20160325-1)

Q区政府办公室印发的《关于“救急难”综合试点工作实施方案的通知》对民政、卫生、教育、人社、住建、综治、司法这七个牵头部门的职责进行了明确。以医疗救助为例,Q区掌握医疗救助资源有卫生与计划生育管理局的新农合补偿、普通门诊补偿、特殊门诊补偿、大病统筹补偿等,还有人力资源与社会保障局的基本医疗保险、慈善总会的慈善助医以及红十字会的医疗救助基金。医疗救助资源散落在各个部门之中,呈现“碎片化”管理的状态。经过资源梳理和部门职责确权后,区卫计局牵头对因患病而无经济能力治疗、因病返贫、因病致贫的困难家庭予以医疗救助,统筹使用各种医疗救助资源。

4. 信息共享机制

打破社会救助体系碎片化现状的前提是实现救助信息一体化。信息共享平台是连接救助流程的各个环节和各政府部门之间的桥梁,是信息共享机制的载体与方式。Q区通过建设“社会救助综合施救平台”,将平台的运用落实到乡镇一级的基层组织,实现纵向垂直、横向平行的信息共享模式。Q区民政局局长这样介绍:

我们局在取得区政府的支持下,划拨28万的财政预算购买第三方公司开发的“社会救助综合施救平台”,这个平台在政策整合的基础上,能将各部门的各项救助项目、对象、办理程序、救助情况录入系统。在社会救助综合施救平台搭建成功后,区级、街道(镇)级、社区(村)级三级的“一门式受理窗口”都与信息化服务系统进行对接,由此形成了从社区(村)到区局的社会救助信息化通道。(LKN20160325-8)

信息共享平台的具体的运作流程包括四个方面。首先,社区(村)、街镇作为基础信息的统一入口,采集被救助对象基础信息、救助申请信息等内容;其次,将平台开放给各个救助职能部门,以数据资源中心作为数据的承载点,实现信息交换和共享;再次,各救助职能部门根据救助业务的范围,处理并上报各类救助人群的救助情况;最后,通过社会救助门户网站宣传政府救助政策和救助行为,并接受群众的监督。

5. 响应机制与受理机制

Q区利用“一门受理,协同办理”的受理—响应机制进行风险事件的干预与控制。“一门式受理”相较于之前多跑流程、多跑部门的受理流程,最大的特点是利用网络化的技术平台,简化流程、简洁办事。

“一门受理、协同办理”的机制其实体现的是一种合署办公,把不同行政分工的相关部门集中在一起,方便群众办事。具体的做法是依托“社会救助综合施救平台”,协调统筹民政、教育、卫计、人社和住建等相关部门的资源,在区、街道(镇)、社区(村)三级设立一门式的受理窗口,将所有救助事件都放在一个服务平台上受理,形成三级救助服务网络。(WLM20160326-3)

“一门受理、协同办理”的受理—响应机制不仅对信息共享机制和政务协同平台的建设提出了要求,对基层公务员的政务协同能力和合作意识也提出了更高要求。

为了实现社区“一门式受理窗口”的稳步推进,我们已经组织了多次的工作人员培训,主要是为了让基层工作人员学习和熟悉新开发的“社会救助综合施救平台”系统,并且全面了解并掌握国家、省、市区层面关于社会救助的政策,培养他们的协同能力与合作意识,以提高“一门式”办公的效率。(LKN20160327-2)

但是,在处理较为严重、具有风险扩大的危机事件上,Q区主要通过开展部门联席会议,由民政部门牵头,主管部门联动协调的专项协商。

例如突发性的交通事故,由于民政部门无法单独行动,必须同其他相关部门进行有效联动。在先行救助的前提情况下,民政局、公安局与卫计局通过部门联席会议,依据各自主管的资源对个案进行分析,制定事中的救助及后续的转介救助方案。(LKN20160325-7)

6. 转介机制

在实施急难救助之后,对于符合救助制度规定的救助对象,社区、乡镇将其纳入相应的制度救助范畴之中,比如低保制度。但是对于政府制度刚性溢出的范围,则由区民政局利用社会组织反应快、机制活、提供服务方式多样和资源调动能力强的优势,购买“HK智慧养老服务中心社”的服务为困难家庭提供的救助帮扶。Q区民政局局长这样介绍:

政府和社会组织的职能和优势各不相同,比如事后的心理干预不是我们所擅长的,我们就将这些无法提供的具体服务内容转介给HK智慧养老服务中心社,中心社运用各街道镇爱心工作室及专业社工队伍的力量开展社工介入救助,对有突出困难的对象予以帮扶。(LKN20160325-2)

HK智慧养老服务中心社的负责人对转介的救助个案帮扶进行了进一步介绍:

比如那些由于户籍问题无法享受政府的医疗救助和低保政策、但因病返贫的外地人口,HK智慧养老服务中心社通过制订个案帮扶方案,为其提供经济上的帮扶,并且社工定期上门慰问,提供心理慰藉和疏导。(HLM20160325)

(二) 案例分析

案例的刻画并不能仅仅局限于情景的描述之中,而要试图通过案例剖析和吸收现有理论的内核,在理论深度和实践高度进行深入探讨与发展。所以这里主要是论述案例中的主动发现机制、多元筹资机制、资源统筹机制、信息共享机制、受理−响应机制和转介机制是如何体现结构性协同与程序性协同(如表1所示),为下文的理论分析做铺垫。

| 表 1 托底性社会救助机制的结构性协同与程序性协同 |

1. 主动发现机制:依托邻里宗亲的政府部门内外结构性协同

覆盖面广、时效性强的主动发现机制可以帮助相关部门尽早发现救助主体,案例中Q区的主动发现机制突破了传统服务供给中的部门内协同,不仅有以街道工作人员和社区网格员为主的部门内协同,还有以专业社工组织、志愿者群体和宗族作为补充渠道的部门外协同。其通过政府部门外协同打破了政府独揽责任的模式,借助作为主体的政府力量和邻里宗亲、社会组织的力量所构成的发现网络,将家庭风险的承担主体由单一主体承担格局,转化为政府、邻里宗亲、社会组织等多主体协同承担的风险分配格局,形成政府公共部门与非政府组织间的“内外协同”。FW镇某姓的宗族基金会秘书长介绍:

我们这里的一些单姓村,认可度最高的组织还是宗族,族内和族外事务基本都依赖于宗亲帮忙和解决。其实政府和宗族组织在救助上的目标和价值都是一致的,为了多帮困难群众一点忙,不至于让他们的生活没有着落。而且像宗族这样的社会力量参与社会救助,大家都是愿意出活出力的。宗族的组织形态稳定、内部成员认可度高,让宗族参与进来,能更快地发现困难群众。(HYJ20160614)

2. 多元筹资机制:以社会力量为依托的部门内外结构性协同

多元筹资机制是托底性社会救助持续开展的坚实基础,目前在大多数地区,政府是资金的主要供给主体,但地方财政往往难以满足救助需求。Q区案例在盘活救助资金方面,并非孤立行政,而是有效地协同部门外市场和社会的力量,吸纳了市场和社会的资本。这有别于传统的协同生态,突破了政府部门的界限,拓展了协同的主体,是结构性协同的有效补充。Q区民政局局长表示:

动员社会资本注入托底性社会救助的资金渠道是中央文件对于地方试点工作的要求,毕竟资金保障是基础,也是政府工作的难点。所以在筹资机制上,我们也不断发挥社会力量的作用,公益慈善组织和本地有影响力的社会组织、驻地企业也积极为区政府设立“救急难”公益基金进行捐款。同时我们也要保障社会资本的有效使用,2015年全区救助资金共投入2 200多万元,2016年达到3 000余万元。(LKN20160325-2)

3. 资源统筹机制:以权威为依托的等级制纵向结构性协同

协同治理是资源高度密集型的综合治理形式[24],部门间政策协调的目的是实现“共同的目标”或期望的结果,在救助政策“政出多门”、救助部门“各自为政”的情况下,Q区民政局在上级领导下,利用以权威为依托的等级制纵向协同模式,构建起社会救助资源统筹机制。权威的支持是资源统筹机制构建成功的关键因素,在一个政府主导的政治生态中,高层的一言一行对社会和基层具有很大程度的影响。[25]Q区民政局局长表示:

虽然一直在强调要进行资源整合,但实质上很多地方都没能够顺利推进,Q区能够实现跨部门的资源统筹,主要还是得益于区政府和市政府领导的支持,因为Q区是试点单位,且将该项目列入到年度“为民办实事项目”中,是有明确的考核,所以各个兄弟部门也积极参与到其中。(LKN20160325-2)

4. 信息共享机制:建设信息交流平台和交流规则的程序性协同

信息共享机制是以整体的、协同的决策和执行模式展开的,解决了过去救助中政府内部部门和服务提供过程中碎片化和分散化的问题。建立社会救助的信息共享机制的关键在于加强程序性协同配套技术中“信息交流平台和交流的程序规则”的建设。Q区借用现代信息处理技术和手段,打破时间、区域、部门间的间隔,建立政府内部各部门、政府内部与政府外部其他组织之间的信息共享平台,才能有效挖掘和积累历年的救助信息和相关资料,并及时记录各级部门管辖的各项救助信息,从供给侧的角度实现社会救助信息、资源的协调。Q区民政局办公室主任说:

信息共享平台是社会救助统筹联动工作的中介平台,能够将汇总到的社会救助信息联网给7个职能部门。统筹救助信息后,能够有效规避重复救助和遗漏救助的问题;并且困难群众也不用再多跑腿,只需到村居委进行申请,由村居上报申请材料,依托信息共享平台传到区社会救助管理服务中心。(GAP20160325-1)

5. 响应机制−受理机制:程序性协同与结构性协同复合协同

高效的受理机制和快速的响应机制,不仅能够以最快的速度响应急难状况,同时也能将急难状况扩大风险降到最低。Q区按照“属地管理”的原则,在所在的行政服务中心设立“一门式受理”窗口,依靠信息共享平台的技术配套,改变了以往垂直的线性受理模式,实现各职能部门之间的程序性协同。垂直组织结构的典型特征即“向上反馈”,往往不适用于快速反应和即时处理,而组织结构的“扁平化”让行动者的专业技能和比较优势得以完整发挥,各个部门在行动准则和业务流程的指导下,得以自由组合从而进行部门对话、信息交换、相互协作。同时,参与协同的工作者改变过去的单一业务,通过业务培训与学习,增强与协同治理相适应的促进、协调和召集能力,从而适应部门协同中伙伴关系互动的需要。

并且,在公共服务递送过程中,政府部门内主体之间的结构性协同至关重要,除了需要以权威为依托的纵向协同配合,还需要围绕急难专项任务开展的条块间横向协同,需要对行政服务中心这类程序性协同中的“常设性专门协调机构的运作管理程序”进行细致地规划和流程再造、业务的集成和重组,进而使得救急救难内化为各部门的份内之事。

6. 转介机制:结构性协同中部门内部横向协同和政府部门外协同

社会救助的事后转介关键在于,结构性协同中部门内部横向协同、以及政府部门外协同的实现。事后转介有赖于基层政府(尤其是街道、镇一级)对托底性社会救助的重视,尤其强调基层工作人员需要具有将社会救助项目与其他社会保障项目有机衔接的主动意识和业务能力,做到不重不漏。同时,要强化与其他部门及社会组织的协调与沟通的合作能力,发挥社会组织的服务多样性、灵活性的优势,弥补政府在提供具体公共服务方面的不足,形成结构性协同的政府部门内外协同。Q区民政局办公室主任这样介绍:

在转介机制方面,以政府采购的形式为社工组织的发展供给输血机制,同时提供优待政策鼓励社工组织实现自我造血能力,为社会力量参与社会救助创造条件。每年区政府都会划拨100多万购买的专业社工服务,截止到2016年,HK智慧养老服务中心已经为辖区内5 000多名的困难群体提供服务。(GAP20160325-2)

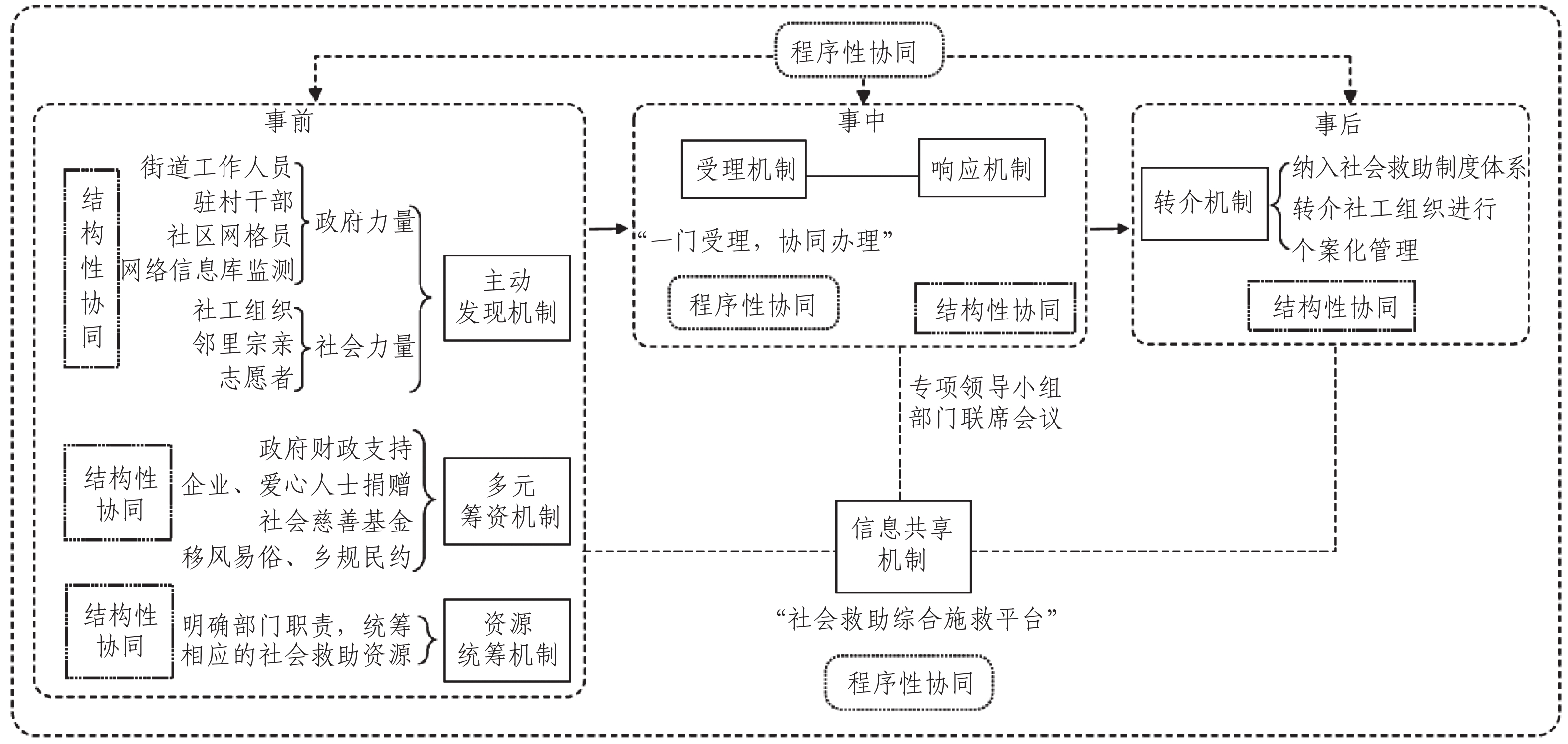

四、结构性协同与程序性协同的耦合机理协同创新说到底是体制机制的重新安排,体现的是一种制度创新[26]。制度创新既涉及到行为主体对于规则制定的影响力,也涉及到整体体制机制的流程重构。而结构性协同与程序性协同耦合的逻辑是什么?两者成功耦合的关键要素是什么?遵循上述的叙述逻辑,结合实证经验,本文论证前文提出的三个命题和假设。(见图3)

|

图 3 结构性协同与程序性协同耦合的机理 |

(一) 结构性协同与程序性协同的耦合逻辑

结构性协同与程序性协同的耦合生成逻辑可以概括为确定协同主体选择标准(结构性协同)——信息共享技术的运用(信息共享平台)——统一的程序性安排(程序性协同)。

1. 确定协同主体选择标准

具体来说,确定协同对象的选择标准是指确定协同主体的价值目标与资源。协同主体需要有共同的价值目标,无论是政府部门内部,还是案例中以宗族、企业和社会组织为代表的社会力量均关注贫困救助的议题,共同推进社会救助时效性与有效性的提升;政府部门、社会组织、市场主体各自在特定类型的资源汲取和配置方面占有优势,结构性协同将各协同主体具有的差异性和互补性资源进行交换、整合实现优势互补。

在没有构筑协同机制之前,各结构主体由于信息不对称、资源优势碎片化等原因,无法得到有效整合。如Q区案例中的市场力量和社会力量均有意参与社会救助,但由于缺乏权威的支持及信息的对接,导致重复性救助和遗漏性救助并存等问题,无法将有限的救助资源进行有效配置,救助瞄准率相对低下。所以结构性协同不仅包含政府部门间的协同,还吸纳了政府部门外的市场力量和社会力量,形成结构主体的合力。接下来充分厘清各结构主体的资源禀赋并有效整合后,才能更好地发挥各主体的资源优势,拾遗补缺,增强公共服务递送能力。在Q区案例中,主动发现机制、多元筹资机制和转介机制的构筑都有赖于Q区政府主动发现可以吸纳的结构主体——社会力量及市场力量,然后确定协同对象选择的标准并以此为逻辑起点,这也是对“结构协同包含政府部门内外协同”命题假设的具体回应。

2. 信息共享技术的运用

尽管各协同主体之间相互依赖,但是彼此间关系复杂,且存在着较大的空间——信息孤岛、时间跨度、利害关系[27]。信息资源的对接则打破了政府部门间及部门外的信息壁垒,通过“信息交流平台和交流的程序规则”实现结构性主体的联结与对话。信息技术使得政府部门与政府外部门聚合成一个高度整合的系统。通过“社会救助综合施救平台”的信息共享与案例转介,政府组织内部以及政府组织与社会组织的互动得以建立起扁平化、多线程化的沟通机制,降低信息交流的时间成本。

同时,信息共享技术为结构性协同与程序性协同搭建耦合桥梁。第一,“社会救助综合施救平台”搭建好各救助类型的申请和受理的规范程序,结构性主体按照既定程序和规定时间完成救助程序;第二,相关部门利用“社会救助综合施救平台”的信息收集与反馈,依托平台实现数据共享,逐步建立起困难家庭的电子档案库并加以完善及更新,利用大数据的分析方法,探索困难家庭的预警和主动施救的可能,以保持对环境的变化的灵活适应性,实现协同增效。

3. 统一的程序性安排

程序性协同实现了托底性社会救助机制系统构建的分工合作。首先,托底性社会救助机制涵盖着不同的程序和环节,包括主动发现机制、资金筹集机制、资源统筹机制、信息共享机制、响应—受理机制和转介机制等六大流程,是民政部门根据提升救助的时效性这一价值目标而设定的实现路径。这六个流程机制的重塑,注重政府部门内部和政府部门外力量的协作,同时要求实现政府部门间的信息共享。

其次,不同协同主体在各个程序与环节中的作用和分工也各不相同,如在主动发现机制、多元筹资机制和转介机制中更加注重来自社会力量的优势。社会力量通过 “结构性嵌入”,即统一性的程序安排由政府部门制定,获得政府的信任,在政府赋予的发展空间中发挥优势,为居民提供更好公共服务。而资源统筹机制、信息共享机制和受理—响应机制则依靠政府内部的协同意愿和协同共治,更多发挥的是“关系性嵌入”的作用,这个过程强调塑造政府部门共同的服务理念以及注重部门间协同文化和能力的培养。

结构性协同与程序性协同耦合机理的构建超越了现有理论中只关注政府部门的结构性协同,着眼于协同治理理论在社会结构变迁与整治改革实践中的应用,从而彰显协同理论契合后现代社会治理实践中的高度和深度。

(二) 结构性协同与程序性协同成功耦合的关键要素

协同理论是一个复杂的行动过程,它涉及到共同目标、主体互动、信息互换等常规性要素[28]。本文认为目标一致性、政府权威介入和信息共享机制是结构性协同的互动和程序性协同的运作两者成功耦合的关键要素。

1. 目标一致性是两类协同成功耦合的动力

目标一致性促使政府部门与政府部门外的力量结构性协同。托底性社会救助作为基本公共服务的体系内容,是政府必然承担的责任[29]。但是政府部门外力量参与社会救助有着各自的利益出发点,企业往往热衷于通过慈善捐赠参与社会救助,将有形的货币资本转化为关系性的社会资本、体现企业精神的文化资本或标示企业地位声望的象征资本[30];而宗族自古便是社会救助的主要提供者,“置义庄里中,以赡族人”便是其重要体现。虽然政府部门与政府外力量的利益价值存有差异,但是他们具有目标一致性——共同编织起托底性的社会安全网络。

目标一致性影响托底性社会救助机制的构建。作为由6个程序环节构建起来的有机整体,托底性社会救助机制的回应性及有效性取决于各个环节的衔接性与配套性;而目标一致性内化于程序性安排和配套性工具的运作中,为机制运转提供动力。同时,政府部门与政府部门外力量始终以公共价值为导向,参与到不同程序环节的分工合作,协同共治。[31]

2. 政府权威的介入是两类协同成功耦合的关键

从实践层面看,在托底性社会救助机制的建构中,权威的介入是两类协同成功耦合的关键。在政府单一主体供给体制资源不足以满足社会发展需要的制度环境下,Q区政府主动吸纳并协同了社会体系中固有的治理资源——宗族、社会组织、地方企业,并充分利用治理资源提供公共物品的能力,策略性构筑了协同治理模式,使部门外力量发挥了“拾遗补缺”的作用。Q区政府将宗亲人力资源协同为“民情观察员”实现了自下而上的民情沟通渠道,依靠宗亲志愿者搜集舆情,及时困难群体;利用社会力量的资源优势对民间救助基金进行盘活,有效弥补了救助资金缺口。

无论是结构性协同主体的丰富还是程序性协同的规则设定,政府都在其中充当着合作协同的主导者。政府的主导能够激发存量制度中的能动力量,特别是在政策议程的设置、公共政策制定、程序性安排和配套技术的配置中都发挥关键作用。同时,政府对于社会力量参与的激励和约束强度直接影响着多元主体参与的深度和广度,多元主体存在着差异,拥有各自独特的优势和资源配属,因而协同是一个取长补短、相辅相成的过程。[25]所以政府权威的介入能够从制度协同、经济引导、信息共享等方面提供服务,推进社会力量的参与从碎片化走向整体。

3. 信息共享机制是两类协同成功耦合的核心

信息共享机制不仅搭建起不同结构性主体的互动桥梁,同时也是结构性协同与程序性协同成功耦合的核心。信息时代下,技术可以实现协同进程中的动态同步以及跨时空资源、知识的整合。[32]一方面,信息共享平台的开发能够促进协同中的多元结构性主体形成紧密的联系,使各主体间的互动关系更为有序;另一方面,信息技术也改变着协作互动的环境和程序,信息共享机制串联起整个托底性社会救助机制的所有程序设置,改善组织结构上与救助程序间的信息沟通状况,结构的扁平化与程序的信息化促使托底性的社会救助更为及时和高效。

学界有许多信息技术提升治理效能的研究,但是人们更倾向于信息技术看成是“辅助性技术”或者是单纯性技术。[33]将其置身于技术治理的理论范式中,我们可以发现信息技术能够在新的层面重组既有结构,却不危及现有结构的整体特征;亦使不同结构和行为取向在新的层面上具有“可通约性”,从而促进制度的变革。[34]所以在结构性协同与程序性协同的耦合逻辑中,信息共享机制不仅重塑了政府与社会力量在社会救助领域中的结构性关系,同时也促进了程序性机制的再设计和优化、开发与情景相适应的配套技术。

五、结论及启示社会救助作为最基本、最悠久的社会保障制度安排,是社会民生保障的最后一道安全网络,构建起托底性的社会救助机制对于社会公平、社会和谐发展具有重要意义。案例图景刻画了一个具有回应性及有效性的托底性社会救助机制,其需要具备政府与社会力量的结构性主体协同以及有序的程序性安排的配合。

但社会救助领域的协同合作尚且处于探索阶段,还未形成稳定的、多方位的互动。尤其是在当前治理资源配置严重“内卷化”,正式组织制度难以应对高速运转的社会机制,社会主体需求无法得到满足,服务供给严重“缺氧”的困境之下,如何发掘地方性固有治理资源,如何顺应传统和特色,利用传统和特色所提供的资源,是地方政府协同创新、提升治理绩效的题中之义。尽管案例中的宗族资源有其地域局限性,但那些宗族社会不发达的地区也并非白纸一张,各地在长期的发展和积淀中均有属于各自的独特禀赋资源,如上海地区长期形成的志愿者组织,因此努力发掘和利用传统和特色所提供的资源并进行相应的塑造,将成为社会救助协同治理的一个重要的补充。

总之,目标一致性、政府权威介入和信息共享技术是结构性协同与程序性协同的成功耦合的关键要素。三者有机结合便能够推进现有理论的发展,为构建协同理论图景添砖加瓦。

注释

① 该理论框架认为结构性协同主要指政府部门内侧重于强调协同主体的组织形式;程序性协同包括程序性安排和配套技术两个部分,强调的是协同中程序和工具的运用。

| [1] |

周沛. 协同治理视角下社会救助模式与机制创新[J]. 江淮论坛, 2017(1): 121-126. DOI:10.3969/j.issn.1001-862X.2017.01.021 |

| [2] |

李薇, 丁建定. 主体整合:构建中国多元化社会救助制度[J]. 社会保障研究, 2013(2): 97-103. DOI:10.3969/j.issn.1674-4802.2013.02.011 |

| [3] |

肖莎. 社会组织在社会救助事业中的参与:合作与互动[J]. 经济体制改革, 2010(6): 164-168. |

| [4] |

孙远太. 社会救助运行机制的功能障碍与改进路径[J]. 中国行政管理, 2016(10): 40-44. DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2016.10.07 |

| [5] |

兰剑, 慈勤英. 现代风险社会与“急难”风险的应对——兼论社会救助救急难的常态化机制构建[J]. 青海社会科学, 2015(4): 58-64. DOI:10.3969/j.issn.1001-2338.2015.04.009 |

| [6] |

M BARZELAY. The new public management: improving research and policy dialogue[M]. Berkeley: University of California Press, 2001:187.

|

| [7] |

Joe F Donaldson,Charles E Kozoll. Collaborative program planning: principles, practices,and strategies[M]. Melbourne: Krieger Publishing Co., 1999: 1-2.

|

| [8] |

田培杰. 协同治理概念考辨[J]. 上海大学学报(社会科学版), 2014(1): 124-140. |

| [9] |

Chris Ansell and Alison Gash. Collaborative governance in theory and practice[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2008(18): 543-571. |

| [10] |

CP Tang, SY Tang. managing incentive dynamics for collaborative governance in land and ecological conservation[J]. Public Administration Review, 2014, 74(2): 220-231. DOI:10.1111/puar.12190 |

| [11] |

ARPJ Dewulf, M Mancero, G Cardenas, D Sucozhanay. Fragmentation and connection of frames in collaborative water governance: a case study of river catchment management in Southern Ecuador[J]. International Review of Administrative Sciences, 2011, 77(1): 50-75. DOI:10.1177/0020852310390108 |

| [12] |

樊博, 于洁. 公共突发事件治理的信息协同机制研究[J]. 上海行政学院学报, 2015(5): 16-30. DOI:10.3969/j.issn.1009-3176.2015.05.002 |

| [13] |

Lisa Blomgren Bingham. The next generation of administrative law: building the legal infrastructure for collaborative governance[J]. Wisconsin Law Review, 2010(10): 298-350. |

| [14] |

Perri. Joined-Up government in the western world in comparative perspective: a preliminary literature review and exploration[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2004, 14(1): 103-138. DOI:10.1093/jopart/muh006 |

| [15] |

林建. 新时期中国社会救助制度改革的路径选择[J]. 行政管理改革, 2017(2): 42-47. DOI:10.3969/j.issn.1674-7453.2017.02.009 |

| [16] |

韩克庆. 市民社会与中国社会福利体制的构建[J]. 天津社会科学, 2008(1): 66-68. |

| [17] |

孙远太. 政府救助与慈善救助衔接机制构建研究——基于整体性治理视角[J]. 中国行政管理, 2015(8): 52-56. DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2015.08.09 |

| [18] |

徐晞. 社区精准救助中的社会组织参与——基于美国经验与启示[J]. 东南学术, 2016(5): 65-74. |

| [19] |

OECD. Public management service/public management committee (2000)[G]//Government Coherence: The Role of the Centre of Government: Budapest, 2000: 6-7.

|

| [20] |

周志忍, 蒋敏娟. 中国政府跨部门协同机制探析——一个叙事与诊断框架[J]. 公共行政评论, 2013(1): 91-117. DOI:10.3969/j.issn.1674-2486.2013.01.008 |

| [21] |

周志忍, 蒋敏娟. 整体政府下的政策协同:理论与发达国家的当代实践[J]. 国家行政学院学报, 2010(6): 28-33. DOI:10.3969/j.issn.1008-9314.2010.06.006 |

| [22] |

徐艳晴, 周志忍. 水环境治理中的跨部门协同机制探析——分析框架与未来研究方向[J]. 江苏行政学院学报, 2014(6): 110-115. DOI:10.3969/j.issn.1009-8860.2014.06.021 |

| [23] |

张振波. 论协同治理的生成逻辑与建构路径[J]. 中国行政管理, 2015(1): 58-61. DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2015.01.10 |

| [24] |

Siv Vangen, John Paul Hayes, Chris Cornforth. Governing cross-sector, inter-organizational collaborations[J]. Public Management Review, 2015, 17(9): 1237-1260. DOI:10.1080/14719037.2014.903658 |

| [25] |

金太军, 鹿斌. 协同治理生成逻辑的反思与调整[J]. 行政论坛, 2016(5): 1-7. DOI:10.3969/j.issn.1005-460X.2016.05.001 |

| [26] |

陈慧荣, 张煜. 基层社会协同治理的技术与制度:以上海市A区城市综合治理“大联动”为例[J]. 公共行政评论, 2015(1): 100-116. DOI:10.3969/j.issn.1674-2486.2015.01.008 |

| [27] |

郑巧, 肖文涛. 协同治理:服务型政府的治道逻辑[J]. 中国行政管理, 2008(7): 48-53. DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2008.07.012 |

| [28] |

A T Himmelman. Collaboration for a change: Definitions, decision-making models, roles,and collaboration process guide[M]. Minneapolis: Himmelman Consulting, 2002: 3

|

| [29] |

郑功成. 中国社会救助制度的合理定位与改革取向[J]. 国家行政学院学报, 2015(4): 17-22. DOI:10.3969/j.issn.1008-9314.2015.04.005 |

| [30] |

周怡, 胡安宁. 有信仰的资本——温州民营企业主慈善捐赠行为研究[J]. 社会学研究, 2014(1): 57-81. |

| [31] |

马雪松. 结构、资源、主体:基本公共服务协同治理[J]. 中国行政管理, 2016(7): 52-56. DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2016.07.07 |

| [32] |

吴春梅, 庄永琪. 协同治理:关键变量、影响因素及实现途径[J]. 理论探索, 2013(3): 73-77. DOI:10.3969/j.issn.1004-4175.2013.03.019 |

| [33] |

黄晓春.技术治理的运行机制研究:关于中国城市治理信息化的制度分析[M].上海:上海大学出版社,2018:12.

|

| [34] |

黄晓春. 理解中国的信息革命——驱动社会转型的结构性力量[J]. 科学学研究, 2010(2): 183-188. |

2020, Vol. 20

2020, Vol. 20