伴随人口平均预期寿命的延长,人口老龄化已经成为全球趋势。联合国《世界人口展望》2019年修订版报告数据显示,目前全球约9%的人口超过65岁,到2050年这一比例将增长到16%,老年人将成为增长最快的年龄组。[1]全球老龄化不断加剧。中国自1999年进入人口老龄化国家行列以来,老年人口比重持续增加,并具有继续增长的趋势。截至2017年末,我国60岁及以上老年人口已经超过2.4亿,达到总人口比例的17.3%。其中,65岁以上老年人口为15 831万人,占总人口的11.4%。[2-3]总体来看,我国老龄人口具有基数大、增速快、未富先老、人口少子化与老龄化并存等特点。[4]人口老龄化问题不仅涉及范围广、影响程度深,而且老年人口在未来面临的发展环境也更加复杂。随着我国老年人口数量的不断增多,越来越多的社会资产聚集在老年人手里,刺激了老年人金融服务需求的不断增加,并日益呈现出普遍化、个性化、多样化的特点。[5-6]然而,金融服务业务日趋信息化、自助化,老年人由于金融知识与技能的缺乏,会遇到诸如金融排斥、金融风险、金融诈骗等之类的问题,老年金融问题由此滋生。

近年来,屡屡曝光的老年人金融诈骗事件说明我国在老年金融服务方面尚存在不足。2016年4月发生的“以房养老”金融骗局的司法案件,经各大媒体报道后,引起社会广泛的关注。案件中高女士被欺骗而抵押房产证做理财,12个月为期,每月给付房屋价值的3%,并在北京市方正公证处签订了《借款合同》和《具有强制执行效力的债权文书公证书》等大量文件。前期高女士收到部分回款,但是远不足本金。后来得知房屋通过合法程序被抵押和变卖,导致高女士养老不成反丢房的严重后果。之后,司法机关介入了这起民事案件。2018年,法院认定“加入以房养老”项目的高女士与他人的房屋买卖合同无效,判决房屋物归原主为最终判决。[7]从社会工作角度来看,老年人由于自身金融认知度低与金融知识技能的缺乏,金融理财的辨识度低,容易受到外界环境的蛊惑。部分老年人“贪小便宜”的传统金钱观念,极易被不法分子所利用,造成严重的后果。司法介入确实能够帮助解决部分老年金融问题,但是却不能从根源上杜绝这一现象的发生。本研究从金融社会工作的角度,运用社会工作的知识和技巧,从老年人的心理社会层面探求老年人遭遇金融诈骗的原因,并提出相关建议,以期从源头上帮助老年群体有效识别、预防和控制金融风险,形成健康合理的金融理财习惯,提高老年群体金融能力,增强老年群体金融福祉。

二、文献回顾(一) 金融社会工作

金融社会工作最早出现在美国,以提高个体金融能力,适应金融化环境为目标,[8]实现个体和家庭的金融福祉。1917年,玛丽•里士满撰写《社会诊断》时,就已经注意到个人财产困境及其社会环境的影响,金融社会工作初见端倪。[9]但是“金融社会工作”这一名词概念则是由丽塔•沃尔夫松于1997年正式提出[10],在金融社会工作发展过程中,逐渐确定以社会弱势群体作为重点服务对象。本文的金融社会工作主要以老年人为服务对象,通过心理社会的介入方法,以老年人的优势为出发点,对其进行持续的教育、激励和支持,使其掌握更多的金融知识,提高理财能力并改善财务状况,最终达成个人与社会的改变。[11]

以“金融能力”和“资产建设”为基本理论框架的金融社会工作,[12]在长期的探索与实践中,逐渐形成了四个方面的工作基础,主要包括心理社会观点、与金钱的关系、金融行为、金融资讯及知识。[13]因此,金融社会工作以不同于传统金融的视角,在帮助弱势群体获得金融机会、参与金融市场、实现金融福祉方面发挥着独特的优势。[14-15]金融社会工作对老年人开展服务,有利于扩大老年金融消费群体,优化金融结构,完善金融市场,增强老年人资产建设能力,实现普惠金融的发展。在人口老龄化的发展趋势下,金融社会工作发展极具必要性。[16]

(二) 金融服务与金融社会服务

金融服务与金融社会服务存在本质的区别。按照WTO协定内容,金融服务是指金融相关机构和从业者提供的带有金融性质的服务,包括资产管理服务、信贷服务、交易服务、保险服务、证券服务、信息和咨询服务等六类,最主要的特征为营利性,以促进企业与市场经济发展为目的。[17]社会服务起源于英国,这一概念由西方福利学家蒂特姆斯正式提出,以社会边缘和弱势群体为主要服务对象,由政府和社会提供带有福利性质的服务,帮助实现个人和社会的协调发展。[18]本文所提到的金融社会工作为老服务主要是指金融社会服务,是由政府、社会非营利组织和社会工作者提供的,旨在改善老年人金融现状、增加金融福祉的服务。

(三) 老年金融服务需求与特征

人口老龄化的逐渐深化为老年金融服务带来了挑战。研究发现,老年人金融服务需求越来越多样化。[5]从老年人金融业务来看,储蓄需求、消费需求、投资理财需求以及对于银行业务办理需求均呈不断升高的趋势。从老年人自身需求来讲,作为社会弱势群体,其需求也带有特殊性,人性化、个性化的服务受到老年人的青睐。城乡老年人在金融能力方面存在差异。在城市,社区金融基础设施相对完善,各种个性化金融产品的开发以及特色老年融资项目等能够更好地满足老年人金融需求。[19]因城市老年人的金融需求呈现出普遍性、较高的业务粘性、便捷性、投资安全性等特点,在以城市社区为服务主体的同时,也需要从宏观、微观以及新社区建设加以应对。[6]在农村,老年人收入低、资产少,投资和获得信贷渠道缺乏,导致生计资产缺乏,易遭受金融冲击且抵御风险能力低,因此农村老年人表现出更高的金融脆弱性。[20-21]农村女性老年人的金融脆弱性具体表现在物质贫困、能力贫困、文化和权力的贫困。[22]农村女性老年人由于家庭特征、性别角色和家庭经济地位而成为金融边缘群体。[23]家庭社会网络对金融脆弱性的改善发挥着重要的作用。[24]总体来看,老年人的金融需求越来越多样化,反映出老年人希望能够更多参与金融市场,更好地融入金融圈子的美好愿望。金融社会工作开展为老服务,能够改善老年人的金融脆弱性,增加老年人金融可获得性,提升老年人金融能力。

(四) 金融社会工作对老年人的服务研究

金融社会工作是近十年发展起来的新兴学科,国内外金融社会工作对于老年人服务的研究具有重要的借鉴意义。按照金融社会工作服务对象的不同,我们可将为老年人提供的金融社会工作服务划分成三类。

1. 金融社会工作服务贫困老年人

社会工作起源于经济救济活动,早期社会工作者借助于社会政策或社会法规解决贫困问题。在现代经济的大环境下,有必要加强金融社会工作对贫困问题的干预,并注重贫困群体的资产累积和发展账户的管理以及自主创业和财务规划的服务。[25-26]目前学界未有关于老年贫困人口的定论,但是预测显示,随着老龄化速度不断加快,老年人数量增多,老年人中的贫困人口数量和贫困发生率将随之不断增加。[27]贫困问题一直是国内外学术界关注的焦点,并关系到一个国家的整体发展水平。金融社会工作对于贫困个人以及家庭的介入,不仅能够多角度认识和分析个人和家庭财务问题,改善信用消费现状,还可以避免陷入恶性贫困的危机。

美国学者谢若登对贫困弱势人群进行了深入研究,创造性地提出资产建设和金融社会工作的“金融能力”以及“金融增能”理论。金融能力包括金融技能和金融机会两方面,而金融增能旨在提高金融福祉,实现贫困人群的长期经济发展。[28]以美国为例,失业率以及收入不平等现象导致基础贫困。边缘经济的兴起,金融借贷与信用卡消费使个人以及家庭债务危机升级,贫困个人以及家庭成为边缘经济体。长期的贫困处境使其认识不到贫困问题,巨大的财务压力大大降低了心理福祉,贫困问题极端化,产生极端个人心理以及家庭问题。重点对贫困人群进行金融教育,提供多方面的信用咨询服务,协助其管理财务账单,能够帮助他们摆脱财务困境,实现资产自由。[29]

中国金融社会工作起步较晚,考虑到基本国情的不同,中国金融社会工作在具体理论研究与服务研究中逐渐发展出一套独特的服务体系,包括服务对象、服务议题、服务主体和服务手法四大要素,对金融社会工作服务弱势群体具有指导性意义。[30]在进行金融社会工作服务时,我们应考虑社会、文化因素,具体可以从提高金融投资能力、增强金融福祉以及金融失败后提供心理安慰和心理支持入手,帮助分析金融市场,提高金融机构的社会责任,协助落实优惠政策等,加强社会各方力量尤其是社区的协作。金融社会工作者应当差别化对待个人以及家庭贫困,充分发挥政策优势参与反贫困,[31-32]从财经知识、财经能力、财经价值观三方面促进公民财经素养的养成与提升。[33]

2. 金融社会工作服务农村老年人、女性老年人

在弱势群体中,农民是金融社会工作的重点服务对象之一。农民自身金融素养的不足以及金融市场与农民需求不相匹配的矛盾,使农民群体在参与金融市场时受到各方面的限制;农村老年人是其中最弱势的群体,对农村老年人开展金融社会工作显得尤为必要。运用金融社会工作方法,在帮助农民群体的具体实践中发现,农村老年人特别是女性老年人存在金融素养不足、金融工具使用率低、金融能力与金融机会缺乏等问题。开展以“自助、防骗、理财、投资、信息金融”等为主题的小组活动,能够帮助组员增强金融信心,防范金融诈骗,提高金融素养。[34]

3. 金融社会工作支持老年人家庭

经济困扰是老年人面临的一个重要议题。老年人在退休之后收入减少,但是他们的财产积累往往价值更高,包括古董、债券、现金、珠宝、收藏品等便携资产(Portable assets),在财务方面更多集中在资产维持而不是资产建设上。在互联网加速发展的时代背景下,老年人受到金融知识不足、孤独情感、家庭关系等条件限制,其金融问题表现为“金融剥削”(Financial exploitation)和“金融滥用”(Financial abuse)。金融剥削主要由老年健康状况、社会保障不足、老年照料成员侵占资产或者社会财务风险造成;由金融剥削导致的资产危机,进一步带来健康恶化、羞愧、信任不足等消极心理后果。美国社会工作已经针对老年金融问题做了全面的干预,并在财务知识教育、诈骗意识与风险评估方面实施了具体介入方案。[35]金融滥用是指在不知情或未经允许的情况下,不正当地使用老年人的财产或金钱,包括伪造、盗窃、强制更改遗嘱、将金钱或财产转让给他人等情况。澳大利亚对服务人员、老年人及其家庭进行实证研究发现,家庭关系网络对老年人金融滥用的可能性更大,而老年人并未意识到其中的潜在风险,并强调家庭支持与照料是老年人经济虐待的保护伞。[36]从这个角度来说,金融社会工作服务老年人,不应仅仅着眼于老年人个体,还要扩展到对老年人家庭的服务。

目前,金融社会工作无论是在理论框架还是实务模式方面都取得了重大突破,但是对于人口老龄化所带来的老年人金融需求与服务问题研究,仍然主要集中于金融领域,从商业营利性角度出发,以市场为利益导向,探索和满足老年人的金融需要,缺乏以老年人为中心的金融社会服务,以致老年人被动参与金融市场,同时欠缺对老年群体的金融心理干预。金融社会工作能够弥补这一不足,关注到老年人的金融参与和金融获得性,着眼于老年群体的金融能力,增进老年群体金融福祉。金融社会工作作为一个新兴的社会工作分支学科,对老年人提供金融社会服务与解决金融问题,无疑是社科领域,尤其是社会工作领域的一个发展创新点。金融社会工作对于老年金融问题的关注主要集中在英国、美国等社会保障制度比较健全的发达国家,国内研究相对较少。本文希望通过对金融社会工作为老服务的研究,丰富国内这一领域的相关研究。

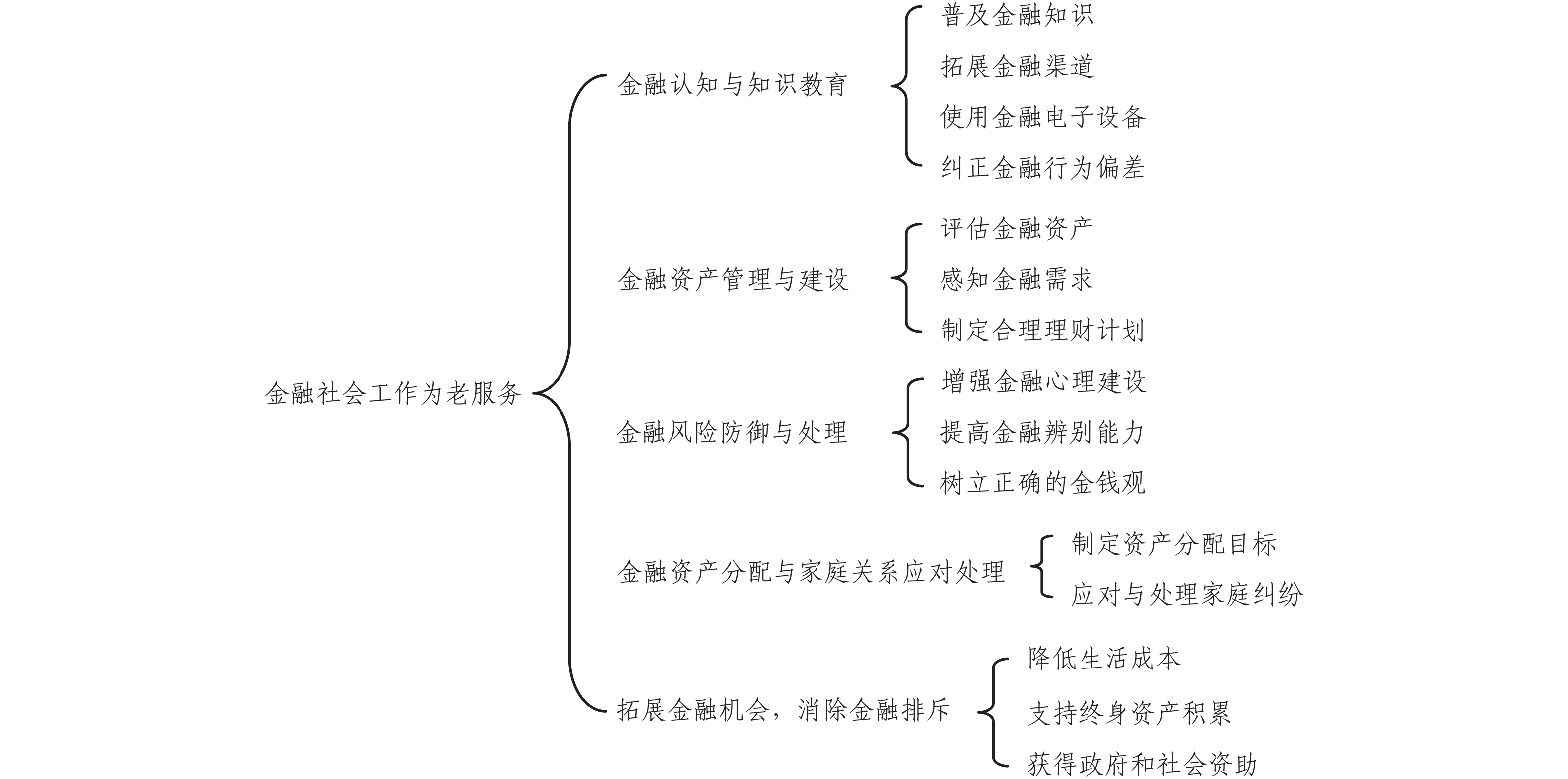

三、金融社会工作为老服务老年人处于特殊的生命周期阶段,其金融需求呈现特殊化、多样化、复杂化特征。基于老年人特殊的金融需求,金融社会工作可以从金融认知与知识教育、金融资产管理与建设、金融风险防御与处理、金融资产分配与家庭关系应对处理以及贫困老年人金融机会的拓展五个方面对老年人开展服务(具体内容见图1);以利他主义的服务理念,达到老年人金融方面自助的效果,实现金融福祉,提高晚年生活质量。

|

图 1 金融社会工作为老服务内容 |

(一) 金融认知与知识教育

有研究发现,对金融知识与技能的掌握程度会影响家庭对于养老基金的决策能力,甚至可能引发家庭纠纷。[37]由此可见,金融知识与技能的掌握在金融参与中起到至关重要的作用,老年人作为社会弱势群体,对于金融知识与技能的掌握少之又少,大部分属于经验之谈,缺乏系统的认知与了解,同时还存在老年金融排斥问题。基于此,金融社会工作对老年人群体开展金融知识教育,有利于挖掘老年人资金管理与建设的潜能,增强老年人参与金融市场的能力。

对于老年群体的金融认知教育,包括普及金融基础知识、拓宽金融信息渠道、电子设备的使用、纠正金融行为偏差四个方面。金融基础知识的缺乏是老年群体产生金融恐惧以及遭遇金融风险的根本原因。金融社会工作者可以通过个案辅导以及成立发展性小组的工作方式,评估老年群体认知水平与接收知识的认知能力,有针对性地普及金融基础知识,激发老年群体的学习潜力。另外,老年群体受到知识水平的限制以及传统思维的影响,获得金融信息的渠道单一,难以适应信息化时代的到来,因此有必要扩宽老年人获得金融信息的渠道。金融社会工作者往往是资源的链接者与信息的传导者,可以联系专业金融机构,在社区开展关于金融类知识讲座,深入理解金融市场的变动规律;可以指导老年人通过使用手机、电脑等设备,运用互联网获取金融信息,提高老年金融设备的使用率,打破老年群体获得金融信息的时间性和空间性障碍。[38]金融消费者往往出于消费心理参与金融市场中,老年人作为特殊的金融消费群体,其行为具有“过度自信与过度恐惧”“启发式偏差”“表述框架效应”的不健康金融心理因素。[39]帮助老年人挖掘深层次的消费心理,促使老年群体养成理性思考的习惯,培养谨慎的消费习惯,能够使老年金融消费更加趋于理性,有效发挥资产作用。

(二) 金融资产管理与建设

随着经济社会的发展,社会保障体系的逐步完善,老年人掌握的资产逐渐增多,从根本上来讲,老年群体的金融需求就是老年金融资产管理与建设的需要。美国社会政策研究者迈克尔·谢若登提出资产积累与资产建设对于解决贫困的重要性。[28]对于老年群体而言,合理的资产管理与建设有利于个人金融资产的稳定增加,同时还有利于降低家庭财务危机。

金融社会工作要让老年群体意识到金融资产管理与资产建设的重要性。一是评估老年人的资产预算与金融需求,秉持需求优先的原则进行资产的管理,改变传统的老年群体以储蓄为主的资金管理方式;二是感知老年人的金融需求,识别老年人参与金融市场的内在动机与原因;三是帮助老年人选择适合自己的金融理财服务、金融理财商品,挑选价格合理、经济实惠、安全长期的金融服务与产品,并帮助老年人制定健康合理的理财规划,比如如何使用预算、控制收入与支出,管理存款与债务;四是根据老年群体自身需求,购买合理的保险类别,如医疗保险、房屋保险、养老保险等。这些都是建立在服务对象自决的原则基础之上。此外,老年人还可以建立自己的发展账户,进行资金的积累,以备不时之需。由于社会工作者自身知识条件的限制,必要时,金融社会工作者可以进行服务转介,联系专门的金融机构,为一些特殊老年人提供个性化的金融理财计划。

(三) 金融风险防御与处理

经济全球化的快速发展,一方面促进了金融市场的蓬勃发展,另一方面也增加了金融风险系数。而网络信息化、虚拟化的趋势,为金融风险增加了新的形式。前文中高女士就遭遇了天衣无缝的金融陷阱。老年人在参与金融市场时,如何规避金融风险以及如何处理金融风险就显得尤为重要。

任何形式的金融参与都不可避免地有遭遇风险的可能,关键是如何规避以及如何处理。老年群体自身金融知识与技能的缺乏使其在金融风险中处于弱势地位,也会直接造成老年金融心理上的恐惧。因此,在老年群体参与金融市场时,首先要对老年人进行心理层面的建设,消除其金融恐惧心理,树立金融参与信心,勇敢地接受金融各项服务。其次,金融投资也不是盲目的,金融市场风起云涌,帮助老年人识别金融市场的陷阱至关重要。通过金融风险的知识教育以及金融防骗的案例分享,提高老年人自主辨别金融风险的能力,引导老年人在遇到问题或者置于陌生的环境时,与家人进行沟通,积极寻求帮助,共同面对金融问题。风险不可避免,老年人在遭遇金融风险后,造成的身体与心理上的伤害不容忽视。金融社会工作者要积极引导老年人正确看待人与金钱的关系,以及树立正确的金钱观,使其在遭遇金融风险时能够泰然处之;引导老年群体寻找正确的解决方式,敢于维护自己的权利,提高维护自身利益的能力。[11]金融社会工作者可以为遭遇风险的老年群体疏通维权渠道,提供法律援助。

(四) 金融资产分配与家庭关系应对处理

老年群体所面临的金融风险不仅来自于个人,还受到家庭以及社会环境的影响。澳大利亚有多项研究发现,在家庭环境中,老年群体作为被照顾者,其资金也由照顾者管理,家庭中有时出现经济侵吞和经济虐待的现象。[40]美国学者在一项为期10年的关于财产与老龄化的追踪研究中,也发现了老年人财产方面产生的代际纠纷,这种情况一般会在家庭养老模式中出现。[36]老年人由此陷入财务管理方面的苦恼之中,并有经济方面的担忧。老年人不仅要面对自己养老金融的问题,还被资产家庭代际纠纷所困扰。此时,老年人处于孤立无缘的地位,属于家庭边缘群体。金融社会工作尊重和接纳每一个服务对象,以案主的利益为主导,增强自身发展的能力,改善个人与社会的关系。因此,金融社会工作对于老年群体金融问题的介入能够客观公正地帮助老年人评估并提高资产决策能力,改善家庭关系,提高老年人在家庭中的地位,增进家庭成员之间的感情,加强家庭成员尤其是子女的老年照料,减少老年孤独感、规避情感风险,解决老年人的经济困扰。

老年人的资产管理是资产合理分配的前提。金融社会工作者要帮助老年人对资产做出评估,树立老年人资产目标,分析老年人进行资产分配的利弊。当老年人遭遇经济侵吞时,金融社会工作者可以运用家庭治疗模式,探求老年资产代际纠纷产生的原因。家庭纠纷问题中老年人居于弱势地位,金融社会工作不仅能够为老年人直接提供服务,还可以帮助分析和改善老年家庭关系。如运用萨提亚的家庭沟通治疗方法,基本假设就是家庭作为一个系统,生活在这个系统下的每一个家庭成员都会互相影响,[41]也会有牵一发而动全身的效果。社会工作者应该重点分析家庭成员之间的沟通模式,透过家庭成员的沟通方式,分析家庭财产代际纠纷产生的原因,运用冰山原理探求每个家庭成员的内心需要,利用家庭重塑技巧,进行家庭角色重构,转变家庭成员思考问题的方式,使其能够更好地理解对方。金融社会工作者要秉持价值中立的原则,促进家庭成员的有效沟通,追求最理想的解决办法;帮助老年人改善家庭关系,提高老年人财务管理与分配能力。

(五) 拓展金融机会,消除社会排斥

金融排斥问题长久存在,对于贫困老年人尤为严重。国外研究表明,老年人基于年龄的生命特征,会影响参与金融市场的收入水平、财富状况、认知能力等,对老年金融排斥程度产生间接影响。在储蓄和养老保险方面,老年人会遭到自愿排斥和市场排斥两种排斥类型,金融机构往往倾向于向年轻的消费者提供金融服务。[42-43]国内也有实证研究表明,年龄、受教育水平、健康状况、经济状况等是老年人金融排斥的重要影响因素,农村贫困老年人是解决当前金融排斥问题和提高普惠金融普及度的重点对象。[44-45]

金融排斥现象的存在使贫困老年人无法获得金融服务,很难使有限资产产生资产效应,造成个人以及家庭贫困的恶性循环。金融社会工作者可以从降低老年人生活成本、支持终身资产积累、获得政府和社会资助三方面介入贫困老年人的金融排斥问题。随着年龄的增长,老年人的住房需求、交通需求、医疗保健需求等生活需求越来越需要优化,大大增加了老年人的生活成本,金融社会工作者可以帮助老年人申请享受房屋改建税收减免或者申请福利老年住房,提高老年人生活质量,降低住房成本;在社区推广老年人互助活动,提高老年人社会参与,减少老年人的生活照料成本;在社区中宣传社区医疗保健服务,提供老年人健康保健上门服务,以居家养老降低医疗成本。美国的一项福利政策提及了资产建设的重要性,尤其是资产的长期积累,贫困的老年人要具备资金储蓄和资产保险意识。不同于传统的银行储蓄,贫困老年人在生命早期可以在银行建立个人发展账户,享受公共福利计划,以应对资产风险和实现经济保障。金融社会工作者可以链接社会资源,实现贫困老年人的社会救助和社会保障,并通过降低贫困老年人生产成本,共享金融资源,实现资产积累与建设,消除金融排斥。[12][46-48]

四、结论与讨论在人口老龄化与经济发展的背景下,老年群体的金融需求日益多样化,老年金融问题随之逐渐增多,单纯靠金融机构等一些利益主体去解决这些问题显然收效甚微。金融社会工作的服务理念以及服务方式能够为老年人提供精准化金融服务,从金融认知与知识教育、金融资产管理与建设、金融风险防御与处理、金融资产分配与家庭关系应对处理以及拓展贫困老年人金融机会等五个方面入手,有助于提高老年金融能力,增强老年金融福祉。但是老年人的金融需求以及金融福利有其特殊性,必须给予特别的关注。

(一) 注重开发特色老年金融产品与服务

目前来讲,金融产品与服务的提供仍然由市场主导,以市场利益为导向。但是,基于老年人特殊的金融需求,金融机构应当注重开发特色老年金融产品,比如针对养老金与退休金的投资,要更加注重时效性、安全性、稳定性;在老年金融服务方面,设置专职服务人员与服务窗口,设置专职的金融社会工作者的岗位;加强老年人特色金融基础设施建设,增强老年人金融获得的安全性、便利性。对于贫困老年人,我们应注重增强家庭等社会网络的支持,发挥其社会资本和人力资本的优势。现阶段,在老年金融消费方式、消费理念、消费结构不断变化的情况下,老年人更加注重生活质量的提高和幸福指数的提升,因此我们要不断调整并创新金融产品和服务,开发精神慰藉、养老照料、文娱健康项目,做到老年金融产品多元化、服务多样化。

(二) 城乡地区老年人的服务重点各有侧重

城乡老年人金融需求方面存在差异。城市退休职工因为有退休养老金,掌握的金融资产相对较多,金融需求更具多样化。对于城市老年人,金融社会工作可能主要集中在老年金融投资、理财、购买金融产品以及财产家庭纠纷,金融社会工作可以帮助其进行资产建设,提高老年群体的金融赋能与增加金融机会。农村老年人更多以务农为生,资产积累较少,甚至处于贫困状态,主要依赖于国家社会保障以及传统的养儿防老,金融投资和参与度较低。因此金融社会工作要侧重于解决农村老年人贫困以及资产积累问题。金融社会工作者可以作为一个资源链接者的角色,帮助农村老年人获得国家社会保障的待遇,帮助农村老年人资金获得与积累,挖掘农村老年群体的金融潜能,比如建立农村老年金融互助社,吸引老年人,投资一些发展项目,发挥资金再生产效益;鼓励和帮助农村老年群体建立个人发展账户,增强资产建设的包容性。城乡老年群体金融需求的差异决定了金融社会工作服务内容的不同。总体来说,金融社会工作对于老年群体提供金融服务具有前瞻性、发展性特征,也是一个艰难探索的过程。

(三) 发展普惠金融,拓展贫困老年人金融机会

贫困老年人往往在金融市场中处于边缘位置,属于金融排斥群体,因此有必要拓展贫困老年人的金融机会,增加金融可得性。一方面,要解决老年人贫困问题,使贫困老年人有机会进入金融市场;要加大对贫困老年人的扶贫力度,降低老年人生活成本,坚持需求导向型老年人福利,加大对慈善机构和非营利组织的福利支持。另一方面,要营造贫困老年人参与金融市场的社会环境,实施普惠金融政策,建设福利性金融机构网点。现在已经有一些实践者开展了类似的探索,如格莱珉银行向贫困人士提供小额贷款,降低金融准入门槛,增加金融的包容性,实现金融社会服务全覆盖;成立金融互助组织,构建非正规金融支持体系,实现贫困老年人的金融融入。这些有效的实践切实的帮助了贫困老年人。

(四) 加强社会各部门的联合,共同帮助老年人

虽然金融社会工作对老年服务尚处于初步探索阶段,但这是大势所趋,是普惠金融政策的具体实践策略。国家应当加强社区、非营利社会组织以及社会工作等作用主体的联合,推动“三社联动”在老年金融服务体系中的作用。金融机构也要注重开发老年金融使用APP,结合老年人金融需求,倡导老年人参与设计金融方案,从不同角度为老年人提供特色金融服务。以金融社会工作为服务重点,充分利用社会工作优势为老年人提供个性化、精准化服务,发挥老年人自身的经验优势,开发其金融潜能,达到助人自助的效果,比如,在社区中成立老年人金融互助组织,定期分享金融经验,购买金融风险低、回报率高的金融产品,共同抵制金融风险。

| [1] |

联合国. 2050年世界人口将达97亿[EB/OL]. (2019-6-19). http://sn.people.com.cn/BIG5/n2/2019/0619/c378286-33053559.html.

|

| [2] |

中华人民共和国民政部. 2017年社会服务发展统计公报[EB/OL]. (2017-8-2). http://http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjgb/2017/201708021607.pdf.

|

| [3] |

翟振武, 邹华康. 把握人口新动态加强人口发展战略研究[J]. 人口研究, 2018(2): 7-10. |

| [4] |

任素娟, 马书农, 张奇, 等. 我国人口老龄化的现状、特征与养老保障体系[J]. 医学与哲学(A), 2017(12): 37-39. |

| [5] |

徐升. 人口老龄化背景下商业银行老年金融服务的需求分析[J]. 现代经济信息, 2016(2): 296-297. DOI:10.3969/j.issn.1001-828X.2016.02.250 |

| [6] |

徐丹. 商业银行发展养老金融策略分析[J]. 新金融, 2013(11): 36-41. DOI:10.3969/j.issn.1006-1770.2013.11.010 |

| [7] |

老人遇“以房养老”骗局法院判还房[EB/OL]. (2018-9-13). http://www.xinhuanet.com/legal/2018-09/13/c_1123421349.htm.

|

| [8] |

方舒, 兰思汗. 金融赋能与资产建设——金融社会工作教育、研究与实务国际研讨会综述[J]. 开发研究, 2019(2): 142-147. |

| [9] |

GRAY M. Developmental social work: A strengths praxis for social development[J]. Social development issues, 2002, 24(1): 4-14. |

| [10] |

WOLFSOHN R. Financial social work basics and best practices (E book)[M]. London: Center for Financial Social Work, 2012: 10-15.

|

| [11] |

巫正洪, 吴世友, GINA A CHOWA. 社会工作实践的新方向: 金融社会工作[J]. 中国劳动关系学院学报, 2013(6): 98-100. |

| [12] |

SHERRADEN M S, BIRKENMAIER J, COLLINS J M. Financial capability and asset building in vulnerable households: Theory and practice[M]. New York: Oxford University Press, 2018: 5.

|

| [13] |

郭登聪. 金融社会工作: 老问题新方法[J]. 社会发展季刊, 2016(3): 225-241. |

| [14] |

李子寅. 论金融社会工作在我国的发展前景[J]. 青春岁月, 2016(21): 244-246. |

| [15] |

黄进, 玛格丽特•谢若登, 邹莉. 普惠金融与金融能力: 美国社会工作的大挑战[J]. 中国社会工作, 2018(28): 57-58. DOI:10.3969/j.issn.1674-3857.2018.28.031 |

| [16] |

黄曹福, 张作俭, 邹尹波. 金融社会工作应用实践与探索[J]. 中国社会工作, 2018(7): 32-33. DOI:10.3969/j.issn.1674-3857.2018.07.019 |

| [17] |

郗文泽. 金融服务产业集聚研究[D]. 天津: 天津财经大学, 2008: 11-12.

|

| [18] |

民政部政策研究中心. 社会服务与民政[J]. 中国民政, 2011(5): 5-15. |

| [19] |

侯菊君. 论我国城市社区老年金融服务建设[J]. 福建论坛(社科教育版), 2011(12): 148-149. |

| [20] |

李小云, 董强, 饶小龙, 等. 农户脆弱性分析方法及其本土化应用[J]. 中国农村经济, 2007(4): 32-39. |

| [21] |

韩峥. 脆弱性与农村贫困[J]. 农业经济问题, 2004(10): 8-12, 79. DOI:10.3969/j.issn.1000-6389.2004.10.002 |

| [22] |

蔡生菊. 脆弱性贫困与农村妇女贫困问题——基于甘肃省的实证调查[J]. 天水行政学院学报, 2017(1): 99-103. DOI:10.3969/j.issn.1009-6566.2017.01.021 |

| [23] |

张颖莉, 游士兵. 贫困脆弱性是否更加女性化?——基于CHNS九省区2009年和2011年两轮农村样本数据[J]. 妇女研究论丛, 2018(4): 33-43. |

| [24] |

徐伟, 章元, 万广华. 社会网络与贫困脆弱性——基于中国农村数据的实证分析[J]. 学海, 2011(4): 122-128. DOI:10.3969/j.issn.1001-9790.2011.04.019 |

| [25] |

桑德拉•贝福利, 玛格丽特•科蓝西, 迈克尔•史乐山, 等. 普适性的儿童发展账户: 美国SEEDOK政策实验的早期研究经验[J]. 浙江工商大学学报, 2015(6): 119-126. DOI:10.3969/j.issn.1009-1505.2015.06.018 |

| [26] |

李青. 金融社会工作与反贫困: 社会工作反贫困研究中的经济性议题[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2018(4): 19-26. |

| [27] |

杨立雄. 中国老年贫困人口规模研究[J]. 人口学刊, 2011(4): 37-45. DOI:10.3969/j.issn.1004-129X.2011.04.005 |

| [28] |

迈克尔•谢若登. 资产与穷人——一项新的美国福利政策[M]. 高鉴国, 译. 商务印书馆, 2005: 5-10.

|

| [29] |

HOWARD KARGER. Curbing the financial exploitation of the poor: Financial literacy and social work education[J]. Journal of social work education, 2015(3): 425-438. |

| [30] |

方舒, 兰思汗. 金融社会工作的本质特征与实践框架[J]. 社会建设, 2019(2): 14-19. |

| [31] |

王思斌. 金融增能: 社会工作的服务领域和能力建设[J]. 社会建设, 2019(2): 3-6. |

| [32] |

邓锁. 社会发展、金融能力与社会工作参与反贫困[J]. 中国社会工作, 2018(28): 25-26. DOI:10.3969/j.issn.1674-3857.2018.28.014 |

| [33] |

辛自强. 金融社会工作要聚焦公众财经素养提升[J]. 社会建设, 2019(2): 11-14. |

| [34] |

郑远齐. 小组社会工作介入农村留守妇女金融服务研究[D]. 吉安: 井冈山大学, 2017: 9-12.

|

| [35] |

JULIE BIRKENMAIER, MARGARET SHERRADEN, JAMI CURLEY. Financial capability and asset development: Research, education, policy and practice[M]. New York: Oxford University Press, 2013: 129-153.

|

| [36] |

JILL WILSON, CHERYL TILSE, DEBORAH SETTERLUND, et al. Older people and their assets: A range of roles and issues for social workers[J]. Australian social work, 2009(2): 155-167. |

| [37] |

ELSA FOMERO, CHIARA MONTICONE. Financial literacy and pension plan participation in Italy[J]. Journal of pension economics & finance, 2011(4): 547-564. |

| [38] |

赫国胜, 柳如眉. 人口老龄化、数字鸿沟与金融互联网[J]. 南方金融, 2015(11): 11-18. DOI:10.3969/j.issn.1007-9041.2015.11.002 |

| [39] |

张幼芳. 金融消费者的认知偏差与保护路径探讨[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2015(1): 38-41. |

| [40] |

VM ADAMS, D BAGSHAW, S WENDT, et al. Financial abuse of older people by a family member: A difficult terrain for service providers in Australia[J]. Journal of elder abuse neglect, 2014(3): 270-290. |

| [41] |

杨明娟. 萨提亚治疗模式简介[J]. 社会心理科学, 2008(1): 112-115. |

| [42] |

AMERIKS J, ZELDES S P. How do household portfolio shares vary with age[R]. Columbia: Working Paper, Columbia University, 2004.

|

| [43] |

DEVLIN J F.. A detailed study of financial exclusion in the UK[J]. Journal of consumer policy, 2005, 28(1): 75-108. DOI:10.1007/s10603-004-7313-y |

| [44] |

朱烨辰, 汤健, 付永贵. 普惠金融下居民金融服务参与度及满足感的影响因素[J]. 当代经济研究, 2018(3): 88-96. DOI:10.3969/j.issn.1005-2674.2018.03.013 |

| [45] |

朱超, 宁恩祺. 金融发达地区是否存在金融排斥?——来自北京市老年人口的证据[J]. 国际金融研究, 2017(4): 3-13. |

| [46] |

宗民. “一带一路”沿线国家的普惠金融发展: 模式与经验[J]. 西南金融, 2019(10): 3-12. |

| [47] |

何茜. 国外互助养老模式对我国农村地区养老的借鉴与启示[J]. 农业经济, 2018(6): 74-75. DOI:10.3969/j.issn.1001-6139.2018.06.028 |

| [48] |

伍小兰. 中国农村老年人口照料现状分析[J]. 人口学刊, 2009(6): 35-40. DOI:10.3969/j.issn.1004-129X.2009.06.006 |

2020, Vol. 20

2020, Vol. 20