社会金融化与金融网络化的时代背景要求专业社会工作对此做出回应,金融社会工作正是这一进程中的专业发展成果之一。作为国际上社会工作的新兴专业领域,金融社会工作秉持社会工作“人在情境中”的专业理念,既从微观个体层面通过一系列干预进行金融相关知识与能力的建构,也从中观层面和宏观层面倡导普惠金融服务政策,以这两个方面推进金融赋能,力图实现人(家庭、群体和社区)与其所处金融(服务)环境之间的互恰性。经过近十年的发展,金融社会工作领域专业教育也在加快发展,以此对经济社会发展以及专业发展要求做出回应,以美国马里兰大学、圣路易斯华盛顿大学等几所院校为代表,金融社会工作在人才培养上的基本框架逐渐形成,对我国社会工作教育发展很有启发。

中国社会工作教育正在迈进2.0时代。正如王思斌指出,在非协调转型背景下,“中国发展社会工作专业教育是由现代化进程中所产生的新问题和社会进步所决定的”。[1]1987年9月民政部召开“马甸会议”,中国社会工作教育迎来恢复重建。经过三十多年快速发展,据中国社会工作教育协会的统计,截至2017年底,中国(不含港澳台地区)开设社会工作本科教育有348所院校,发展出150个社会工作专业硕士(MSW)培养点,也有17个以社会工作、社会政策与社会福利为方向的博士点。此外,截至2019年11月,中国社会工作教育协会发展到415家会员单位,每年培养的各层次毕业生超过3万人,足见中国社会工作教育恢复重建以来的发展成就是非常显著的。

与此同时,李迎生认为,中国的地区差异大,城乡差异大,社会工作服务领域广泛多样,社会工作服务人群异常复杂,而且中国高校之间的差别很大、层次复杂,决定了中国的社会工作教育模式应当体现差异性、层次性,以满足社会的多方面需求。[2]而且在社会工作教育产业化和“双一流”的指挥棒下,社会工作发展出现“边缘化”现象,[3]造成专业教育的一系列困境。易松国的研究表明,“高校社会工作专业学生对社会工作专业和职业的选择意愿不强,对社会工作专业缺乏情感,价值理念和使命感较弱”[4]。其中的原因除了教育政策宏观背景之外还有专业教育自身的问题,尤其是在社会工作专业硕士教育上。谢立中系统地梳理了当前普遍存在的一些现象,如师资队伍还不完全符合MSW的需要;办学单位普遍存在程度不同的差距;生源范围有待拓展;学生毕业后从事社会工作专业工作存在制度性限制;MSW教育的本土化特色有待形成;办学规模不能满足社会对MSW学生的需要等。[5]社会工作作为现代社会一项专业性助人事业同时也是一门学科,其强烈的实践取向决定了专业教育需要不断回应经济社会发展的新变化、新问题。结合社会工作专硕教育注重应用能力的取向,当前中国社会工作教育在三十多年发展成就基础上,专业硕士教育更需要直面存在的种种问题,在不断地开拓新领域、挖掘新需求的基础上,致力于迈进中国社会工作教育的2.0时代。

所谓中国社会工作教育2.0时代是一个喻示,表明中国社会工作教育正在迈向高质量发展的新时代。2019年11月3—5日,中国社会工作教育协会2019年年会在山西太原召开,就是以“新时代我国社会工作高质量发展”为主题展开研讨。此外,王思斌认为,“社会工作专业应该进行通识—专业教育,它要给学生以较宽广的知识,包括应用性的知识,以使学生能有更宽广的视野处理社会福利方面的问题,也能适应其他社会领域的工作”,[1]通过拓展学生的综合能力来拓宽毕业生的就业路径。关信平也持此观点,认为“面对当前的问题和面向未来发展的需要,我国高校社会工作教育应该将质量提升作为未来发展的重点,构建以专业能力为导向的社会工作教育体系”,[6]以此提升专业社会工作的实践效能。在此基础上,更多具体建议纷纷被提出,有的指出需要在专业教育环节中设置非传统社会工作培养模块,使得有志于在职业取向上从“传统”的第三部门的社会工作实务部门,走向“非传统”的公益基金会、政府、企业等相关机构的专业毕业生,谋求到更广阔的职业发展空间。[7]同时,“作为社会工作教育体系的核心主体之一,学生应发挥更为积极的作用”,[8]还提出了直接服务开发、行动研究、经验式学习、宏观社会工作的政策倡导、社会创新的社会企业开发以及社会工作行业推动“六位一体”的新融合教育研究实践。[3]众多研究都明确了中国社会工作教育高质量发展的方向是教育培养与现实需求的有效结合、专业能力与综合能力相结合、理论学习与实习实践相结合以及教师教学与学生参与相结合。

金融社会工作教育在中国发展是特定领域、特定方向的专业教育对特定经济社会问题做出的回应。现代社会金融化以及金融社会的高流动性、高风险化带来一系列问题,要求培养金融社会工作专业人才去回应金融化社会的现实需求。金融社会工作是近十年国际社会工作新兴专业领域之一,秉持“人与环境互动”的系统论视角,运用专业手法介入个人、家庭、群体和社区有关钱财方面的议题,是促进社会公众金融福祉的社会化、专业化机制。在实践层面,金融社会工作干预包括儿童青少年金融知识教育、大学生金融能力培养、老年人防诈骗金融保护、小额信贷或互助信贷、普惠金融服务以及资产账户建设项目等。因此,当今时代的社会金融化和金融互联网化,对金融社会工作的发展提出了新的发展使命。而金融社会工作教育是社会工作专业教育适应社会金融化进程一系列问题的一种教育创新,尤其是在社会工作专业硕士(MSW)培养阶段,中国社会工作教育需要在金融社会工作方向有所创新、有所突破。因此本文试图从现实必要性、知识结构、国际经验和培养体系等维度,厘清金融社会工作教育这一全新方向的几个基本问题,以推动中国社会工作教育迈进发展新时代。

二、社会金融化、金融能力与金融社会工作(一) 发展金融社会工作是美好社会建设的必然要求

金融、财务与资产往往与人们的经济福祉紧密联系在一起,可以说是影响民生福祉的主要维度。美国学者Michael Sherraden在其经典之作《资产与穷人》一书中就曾建构出一整套的“资产性福利”框架,并详细论述了个人与家庭资产可能产生的身心健康、家庭关系和谐、子女人力资本发展等九大福利效应。[9]而钱财议题对贫困人群等特殊社会群体来说更是意味深长的内容。在现代社会,钱财的合理支配需要一定的金融服务,而且这种需求日益明显并被称之为“社会金融化”。社会金融化是当今社会一个全新变迁进程,意味着金融服务在人们的生活世界发挥着日益重要的角色,民生福祉也日益离不开金融服务系统,甚至金融福祉日益成为当今社会民生福祉的重要维度。美国消费者保护局就曾对“金融福祉”给出操作化界定,主要包含“控制日常财务及开支、有能力消化经济震动、有计划地实现金融目标、选择美好生活的金融自由”。[10]5由此可见,从金融维度看待民生福祉是透视社会金融化的重要视野。

然而,社会金融化是一把“双刃剑”,尤其是当金融服务“插上了互联网的翅膀”,一方面对民生福祉的提升扮演了重要角色,如手机支付、互联网信贷等金融手段让公众生活变得极为便利;另一方面随着系统的金融服务和金融体系深入到人们日常生活,一旦个体的金融能力、可及的金融机会不足,社会金融化和金融网络化也会带来一系列的社会(金融)风险,如金融诈骗、P2P暴雷和非法集资等往往就披着互联网金融的“外衣”行违法犯罪“之实”。美国学者Margaret Sherraden曾指出,现代社会下人们面对日常生活中复杂的钱财议题,处理起来往往力不从心,她梳理了现代社会中公众主要面临的三大金融难题:一是日常生活中的金融决策日益复杂;二是做出正确和合理的金融决策所需能力越来越高;三是人们在日常生活中和成长发展中很难获得与现实需求相匹配的金融(财务)能力。[11]

因此,从社会工作“人在情境中”的基本视角出发,在当前社会金融化和金融网络化日益加深的宏阔背景下,人们往往以微观个体面对纷繁复杂的整个金融(和生活)的环境,容易出现个人金融(财务)能力无法理解、适应金融环境的问题;同时由于传统商业性金融服务和金融机构根本上是以营利为目的,其门槛人口更可能是中高收入群体,因而也容易出现中低收入尤其是社会弱势群体所处的金融环境未能很好地为个人、家庭、社区根本福祉的提升提供合适服务机会的情况,最终出现个体金融能力与宏观金融环境非适恰的困局,亟需专业手法加以缓解和疏通。所以,为适应美好生活建设,金融社会工作坚持需求为本、问题为本的专业“初心”,在不断地反思社会金融化和金融网络化所带来一系列社会问题过程中,逐渐发展起来。

(二) 金融社会工作的理论框架

金融社会工作是社会工作专业和金融服务的一个整合和结合。英文含义中的“Financial”比其在中文中的含义“金融”更广泛,泛指一切与钱有关的活动和内容,不仅仅局限于金融体系提供的产品和服务。在2015年,美国社会工作学部委员会将其列为未来美国社会和社会工作专业面临的十二大挑战之一。[12]金融社会工作是指通过改善个体和家庭的金融能力(Financial Capability)来帮助他们实现经济利益,并进而促进个体和家庭全面福祉(包括非经济的福祉,例如身心健康、家庭幸福和长远发展等)。更为具体地,金融社会工作主要通过两种途径来改善个体的金融能力,一是通过政策和结构改革实现普惠金融(Financial Inclusion);二是通过多样的微观服务改进个体的金融知识和技能(Financial Knowledge and Skills)。二者互相推动和促进,不可分离。

上述金融社会工作定义中的核心概念是“金融能力”( Financial Capability),指现代社会中一个个体具有基本的管理金融和经济资源的知识与技能,并通过社会提供的合适的金融服务使用这些知识和技能,从而达到保证个体经济安全,实现个体经济福利的目的。这个金融能力的定义中包括了金融知识与技能(Financial Knowledge and Skills)和金融服务机会(Financial Access/Opportunity)两个基本要件。[10]7金融能力这一概念契合了社会工作专业强调个人与社会互动整合的核心视域。也就是说,金融社会工作既强调个人金融能力,又强调由外界提供的个人金融机会,实现个人福祉不仅取决于个人在金融方面的知识与技能,也取决于社会提供的基本公共金融服务。金融能力概念和金融社会工作的发展充分体现了个体功能与所处环境的交互作用,在获得有效金融机会条件下必要的个人金融能力是实现公众金融福祉的有效途径;同时也充分体现了“社会福利”到“社会投资”这一范式的转变,把社会福利和经济发展紧密地联系起来。

金融能力已经成为现代社会个人实现全面发展和全面福祉的核心能力之一。如前所述,在现代社会中,金融服务与社会服务高度融合的一个现实原因是个体生活的方方面面都已经高度金融化,科学技术的进步加快了这种金融化的步伐,从而使那些不能够享有主流和合适金融服务的人群——不管他们是因为自身知识技能欠缺还是因为金融服务市场排斥——失去了发展的机会,也失去了共享社会进步、实现美好生活的可能。例如,没有智能手机和网上支付体系的个体可能在日常的各种服务中遭遇各种不便;没有征信信息的个体可能会在获得金融资金上面临挑战;不能够使用金融投资系统的个体和家庭长远来看可能更难于享受社会经济的发展等。

金融社会工作最基本使命是旨在全面帮助弱势群体改善他们和金融体系之间的互动,其服务范畴是广泛的。例如,美国的金融社会工作包括宏观、中观和微观三个层面,在每个层面又可以包括改进金融服务的包容性和改善个体的金融知识和技能两种策略。在宏观层面,美国政府近年出台的低收入个人的年金账户制度和残疾个体的投资储蓄账户制度,都是由公共部门制定、金融部门执行的金融产品,它们改善了金融服务的包容性;同样地,在这些领域,社会工作者通过教育和培训,帮助弱势群体理解这些金融产品对他们经济福祉的改善,进一步完善了他们的金融知识和技能。在中观层面,美国社会工作服务机构会把金融服务机构请到机构中来,在给他们的案主提供社会服务的同时提供金融服务,实现双重服务的整合;也可以在他们的常规社会干预中增设金融教育和培训的模块来改善金融知识和技能。在微观的层面,金融治疗已经成为一门相对独立的临床干预方法,用来辅导和治疗一系列因钱财议题而引起的精神和药物依赖问题,比如赌博成瘾等。从长远来看,这些多层面的服务在将来会进一步系统化,进一步整合,形成一个重要的社会工作实务领域。

(三) 发展金融社会工作教育的本土意义

即使在社会工作已经职业化上百年的西方国家,金融社会工作的许多内容一直由社会工作者在开展,但是一个系统性的金融社会工作领域仍是一个全新的概念。目前在中国,许多金融社会工作的领域更是完全空白。即使许多中国的社会工作者也提供与金融社会工作相关的服务,但这些服务也还没有被系统地归纳在金融社会工作之下。所以发展中国特色的金融社会工作服务和教育已是一个迫切和重要的工作。第一,随着金融服务和科技的高速发展,不管是主动还是被动,不管是弱势人群还是非弱势人群,生活的各个方面都受到这些服务和科技的影响。不改善这些服务的包容度,不改善个体的金融能力,就会极大地影响他们的生活质量。第二,由于金融服务和科技的高速发展,所有人群对金融服务的需求也极大提高,受市场规律影响的金融部门往往忽略了弱势群体的需求,需要金融社会工作承担这方面的桥梁作用。第三,传统金融体系对弱势和非弱势群体所表现出的不同包容度恰恰是不平衡不充分发展的体现,金融社会工作的服务是消除这种不平衡、不充分的重要力量。一些简单例子可以证明金融社会工作在中国的重要性。例如,在精准扶贫的过程中,许多金融机构也积极参与,但是在日常金融服务中缺乏对贫困人群的了解,因而导致有些举措不能够真正满足贫困家庭的需要。社会工作者是对这些贫困家庭最了解的专业工作者,社会工作者与金融机构的充分合作可以最大效率地发挥金融扶贫的作用。另外一个例子就是随着互联网金融的发展,许多年轻的大学生或老年人由于缺乏金融能力,也缺乏合适的借贷渠道,迅速成为不规范互联网借贷服务的受害者,这些领域都迫切需要金融社会工作的服务。

因此,金融社会工作教育是社会工作教育中一个新兴领域,它能帮助社会工作者在应对中低收入人群金融和钱财议题时扮演更为重要的角色;金融社会工作教育通过发展伙伴式教育关系、建立项目自身需求和资源、测量课程培养成效、发展多样化和灵活的教育手法与形式以及开发一系列专门教育模块融入现有课程体系,[13]299推动实现社会工作者的金融赋能。

三、金融社会工作教育:内容、知识与目标(一) 美国金融社会工作教育的缘起与发展

金融社会工作的兴起与2008年爆发的金融危机有着紧密关联。近十年来,美国社会工作界逐渐展开对反贫困和经济议题的关注,并通过回望社会工作职业化的历史,看到早期社会工作实务对劳工群体和城市贫民生计和经济问题的重视,于是社会工作领域出现了一个重新重视提升个体、家庭和社区金融稳定与安全的专业旨趣的复兴。美国一部分社会工作教育者也积极地参与到有关种族和财富不平等的全国大讨论之中,并且倡导经济公平事业,教育者也为社会工作者开发了一系列的课程和训练项目,并引导其为提升个体、家庭和社区金融福祉作出实务引领和项目设计。2008年美国社会工作教育协会论证了将金融能力教育列入已有社会工作教育体系,成为金融社会工作教育的起点。[13]294因此,“经济公平”就越来越频繁地出现在美国社会工作教育界的主流话语之中,而且现已成为全美社会工作教育委员会(Council of Social Work Education, CSWE)教育政策与认证标准(Education policy and accreditation standards, EPAS)的一部分了。[14]

近年来美国社会工作教育界对金融社会工作的探索出现一些标志性事件。首先是The Financial Social Work Initiative (FSWI),即“金融社会工作倡议”,是美国马里兰大学筹建的,并在其校内建立了“金融社会工作中心”(CFSW)。FSWI是一个面向社会工作者的学习和教育平台,并于2013年组织了一场有65名社会工作教育者和研究者参加的论坛,最终论坛向全美社会工作教育委员会发出了一封信,呼吁CSWE在教育政策与认证标准(EPAS)2015版中,重新考虑扩大其所规定的“社会公平”概念中所包含的“经济公平”内涵,于是(EPAS)才有了后来的变化。[14]2015年4月,美国第一个全国性金融社会工作学术会议在美国圣路易斯华盛顿大学布朗社会工作学院、社会发展中心举行,此次会议同时也得到了美国马里兰大学FSWI的资助支持,会议主题是“金融能力与资产建设:在社会工作教育、研究与实务上的新进展”。此次会议召集了超过60名社会工作、家庭经济师在内的相关学者参与了为期两天的研讨。2016年1月,在美国社会工作学会第20届年会上,围绕年会主题“大挑战:为社会工作设置一个面向未来”的研究议题,由马里兰大学FSWI主办、圣路易斯华盛顿大学社会发展中心(CSD)资助支持的“金融能力与资产建设:持续向前”分论坛顺利召开。此次分论坛涉及六十多名参与者,他们来自学界、非营利组织、社会服务机构以及私人部门,围绕学术研究、相关政策、FCAB支持等议题纷纷发言,其中还有三个官方组织发挥了重要作用,即美国国民健康和人类服务部、美国国家安全部和美国消费者金融保护局。其后也在2016年,美国社会工作与社会福利学院为应对美国最为紧迫而严峻的社会问题,提出了将“满足所有人的金融能力与资产建设”列为下一个10年社会工作界需要完成的12大挑战使命之一。在此基础上,越来越多高校的社会工作院系通过建立包含本科、硕士和博士以及继续教育在内的课程体系,以使社会工作者准备好对美国家庭一系列复杂金融挑战做出反应。[14]此外,美国纽约市7所高校的社会工作学院还联合成立了金融社会工作教育协同体。

为了将个别院校在金融社会工作领域的良好开端推进下去,近几年来,全美社会工作教育协会与圣路易斯华盛顿大学社会发展中心一道,已经明确了通过开发“社会工作教育中的经济福祉项目”来提升社会工作界的金融能力。这些项目力求通过为社会工作项目提供资源使他们更易于将经济学和金融学视角整体性地纳入社会工作教育课程体系。这种课程体系的整合将使社会工作学生都能获得一定的金融社会工作知识和技能,对当前复杂的个体、群体、组织、社区和政策等层面的金融议题做出反应。这个项目的目标是促进社会工作在经济福祉领域的准备和实践,最终促进社会工作服务对象在经济上的福祉。具体来说,这个项目包含以下要素:一是经济福祉中的通用实务课程及其指南,为融合经济福祉进入课程和教程提供思路和建议;二是在CSWE网站上开辟金融社会工作教育的专栏,充当一个素材资源库和在线“信息集散平台”,教育者可以将这些素材和信息引入到他们的教学中去;三是为社会工作同行开辟一个“网络会议”的机会,专门介绍经济福祉的概念、提供EPAS课程指南和其他资源、论证出有效的教学技能并提供经济—社会工作整合的有效策略。[14]

通过上述一系列学术和教育活动的开展,时至今日,美国金融社会工作教育已经形成了一定的规模、内容和特点,尤其在培养体系、学术交流、课程开发和教育组织建设等方面都有了长足的发展,值得我国社会工作教育的借鉴。

(二) 金融社会工作教育的相关知识

如果说金融社会工作是一个为不同人群提升金融能力的赋能过程,那么金融社会工作教育就是一个为专业学习者进行金融能力提升的赋能过程。[13]279当然,作为社会工作教育的一个专门领域,教育过程中的学习者赋能更多侧重于金融能力中的金融知识与技能的掌握。但是与社会工作者提升服务对象的金融能力干预不同,教育赋能的最终目的是通过将学习者习得的金融知识与技能传递给服务对象,从而完成金融社会工作教育预期的金融能力的传导。

金融社会工作教育是三重复合知识的传授过程,主要涉及社会工作专业、金融知识体系和日常生活知识三大领域。社会工作专业拥有一套完整的知识体系,包括理论、方法和技巧。金融知识是对金融服务和金融产品的理解。金融市场为有一定资产、财富的中高收入人群提供有偿处理钱财的服务,具有私人性、营利性、商业化属性。日常生活知识是对生活世界的认识,生活世界是人们在其中生存并进行各种日常活动的具体社会环境,日常生活知识是经验性的,是个人和家庭日常事务的生存策略总和。

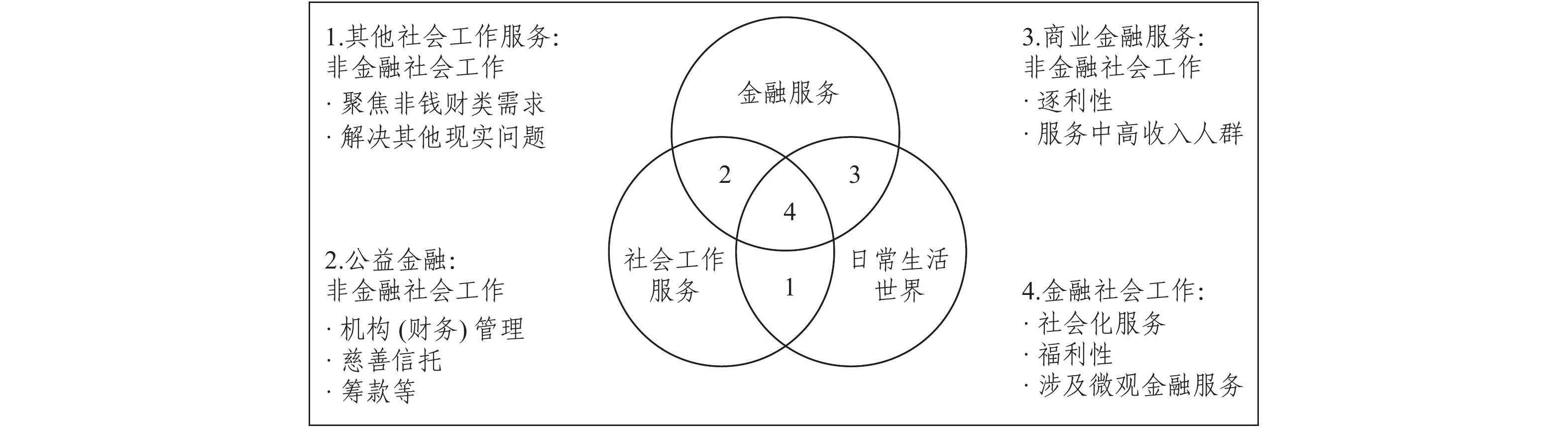

基于这种知识观的立场,在金融社会工作专业教育中的知识要求恰好是三个向度交织重合部分(见图1中第4板块,具体关系如图1所示)。考察这三者的交互关系,可以看出金融社会工作教育是有其自身特质的。

|

图 1 金融社会工作的三个向度 |

第一,从社会工作与日常生活知识的交互关系来看,二者重合的部分需要分为两部分。一方面是社会工作介入服务对象日常生活中非钱财方面的知识(见图1中第1板块),例如有关精神健康、行为偏差、生活照料或亲子关系等方面的知识;另一方面是介入服务对象生活中钱财议题的相关知识(见图1中第4板块),比如有关消除贫困、教育费用、退休生活和金融保护等方面的知识。因为金融社会工作是涉及服务对象日常生活中钱财议题的专业领域,所以如果就这两部分来说,只有后者才属于金融社会工作的知识领域。

第二,从社会工作与金融知识的交互关系来看,二者重合部分也需要分为两部分。一方面社会工作需要金融支持(见图1中第2板块),如项目筹资、慈善信托、财务管理等;另一方面当社会工作介入服务对象钱财事务时,也需要具备基本的金融知识(见图1中第4板块),如防范金融诈骗知识、普惠金融政策知识、金融扶贫知识等。虽然二者都可能涉及财务和经济知识,但是二者讨论财务议题的导向明显不同,公益金融主要以机构发展为导向,而金融社会工作服务以服务对象的需求为导向,所以就这两部分来说,也只有后者才属于金融社会工作的知识领域。

第三,从金融知识与日常知识的交互关系来看,在现代社会,从储蓄、理财、投资等传统金融服务到以微信、支付宝等互联网支付方式,金融知识的重要性在日常生活中日益凸显。金融知识与日常知识的重合部分仍需分为两部分:一方面是商业化金融市场知识,但这部分(见图1中第3板块)明显是以营利为主要目标,具有私人性的特征,所以并不是金融社会工作的知识范畴;另一方面在企业社会责任、普惠金融政策影响下,金融机构与社会组织合作,开展公益性、普惠性金融服务所涉及的知识(见图1中第4板块),具有明显的公共性和公益性,因而属于金融社会工作的知识领域。

综上所述,通过相关知识的三分法可以系统地梳理得出金融社会工作教育过程所要传递的知识内容,必须是社会工作专业和金融知识的双重结合,且涉及人们日常生活中的部分经验知识。因此金融社会工作应当具备基本的关注经济议题、以特定人群服务为导向、公益性或公共性三重特征;而金融社会工作的培养单位,必须完成这些方面知识的课堂传授和实习实训,实现对学习者的教育赋能。

(三) 金融社会工作教育的培养目标

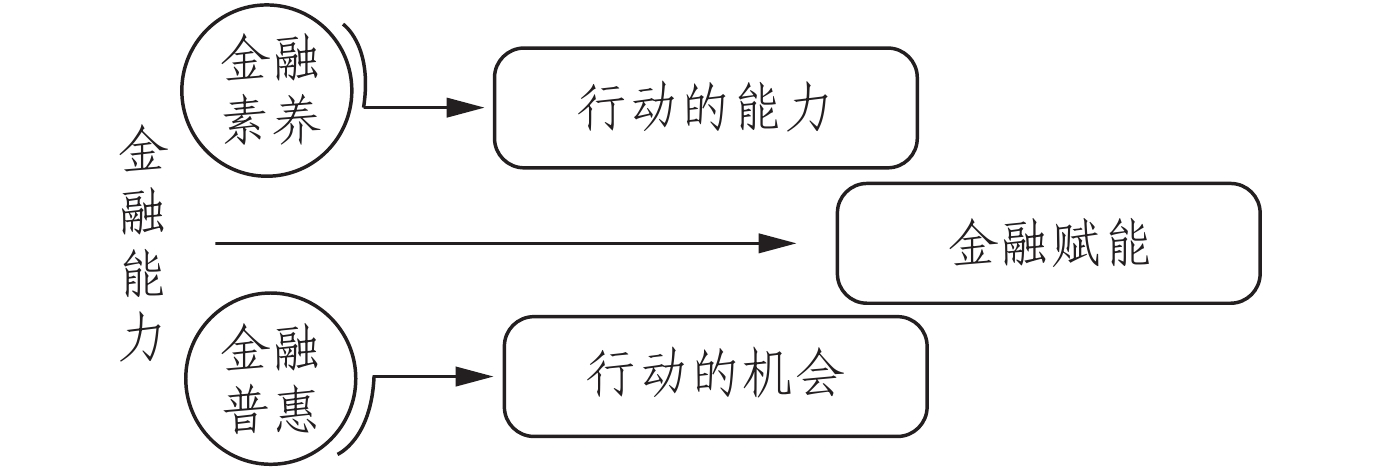

金融社会工作教育的培养目标取决于金融赋能(Financial Empowerment)的实践框架,其人才培养两个层面目标是微观赋能与政策倡导。这是因为,对个人来说,个体的(金融)行动的能力亟需加强,同时金融服务的环境与机会也需要日益普惠和包容。

如图2所示,金融赋能是行动能力和行动机会两个维度的协同变迁过程,这就是实现服务对象金融赋能的两个路径,也是金融能力两个层面的意涵。例如,美国相关高校社会工作院系在选择金融社会工作教育路径时,主要考虑五个方面:第一,教育内容必须是要与低收入人士和其他少数群体相关,并应包括一个生命历程的视角,以至于帮助人们在生活中识别金融需求和目标;第二,塑造的课程面向部分次级群体将会有助于金融能力教育的发展;第三,金融社会工作教育的内容应包括个人金融素养和合适的金融产品与服务的获得渠道两部分;第四,教育的内容也必须将金融社会工作融入到其他类型的社会服务之中,二者实现良好结合,实现多重目标;第五,金融社会工作教育内容应包括一些怎样测量服务对象的训练项目。[15]318这就要求金融社会工作教育兼顾微观金融财务知识和宏观资产建设政策及其他公共收益机会两方面,同时也要体现金融社会工作实施金融赋能的两个维度。

|

图 2 金融赋能的概念示意图 |

具体来说,金融社会工作人才首先应具备提升个体金融素养的专业能力。金融素养是一个人为做出良好金融决策所应具备的知识、技能和信心的统称,美国财政部开发形成了一整套概念,指出个体在金融方面应该包含收入、消费、储蓄、借贷、保护五种与钱财相关的能力。[15]307因此,专业教育就要让培养对象懂得,对于个体来说,金融素养的充分发展需要经过一个较为漫长的金融社会化过程,在此过程中获取基本的、关于钱财的价值、态度、标准、规范、知识和行为。但受不同因素影响,人们的金融社会化程度是有差异的,所以在接受专业教育过程中,培养对象需要综合学习一系列理论和方法,具备实施金融教育、金融咨询等专业介入以提升个体金融素养的专业能力。

金融社会工作的另一教育目标是普惠金融政策的研究者、倡导者和推动者。金融社会工作致力于推动更加开放包容的金融机会。包容与排斥是社会政策领域的概念和议题,社会排斥就含有经济排斥维度,包括劳动力市场排斥、消费市场排斥等。金融排斥是金融领域存在的排斥现象,主要指个人与金融系统之间联系的断裂,比如低收入人群就往往不被商业性金融机构视为理想的服务对象。当前美国的金融社会工作项目中,很多就整合了不同类型、不同方面的社会政策、金融服务的宏观议题,具体包括四个方面:一是社会福利政策中可选的金融机构和政策实践;二是退休计划、代理人权力、房产计划及与老人相关的税收问题;三是影响金融服务的歧视和压迫;四是社区实务和政策实践中的资产发展。[13]281因此,专业教育培养的社会工作专业人才能够在推进金融服务的包容性、普惠性过程中发挥专业影响;在熟练开展相关研究的基础上,有能力在普惠金融政策、金融保护、信用与消费管理、社会责任履行等多维度实施倡导和加以推动。

所以,金融赋能的两个向度塑造了金融社会工作人才培养的双重目标。举例来说,美国纽约市7所高校的社会工作学院联合成立了金融社会工作教育协同体,确定了如下能力培养的目标:识别和讨论财务问题;协助案主获得或重新获得适当的收益;帮助案主理解资产建设的选项;帮助案主描述一个对市场经济的基本理解,以及协助个体、家庭和社区形成如何提升经济福祉、经历经济压力的理解。[13]289其中既涉及个人金融能力,也涉及宏观经济、金融和社会的公共政策。

四、金融社会工作教育的培养体系根据金融社会工作教育所要传递的知识结构以及针对具体受教育者的培养目标,具体的培养体系在发展过程中也就逐渐明晰。

(一) 课程教育体系的开发

如前所述,金融社会工作教育包含社会工作、金融知识和日常知识三大类,所以在课程设置上,若以金融社会工作为方向的MSW课程,理应包含四大模块;一是社会工作伦理与理论的基础课程模块;二是社会工作干预的方法与技巧模块;三是金融社会工作模块(含有金融教育、金融咨询、金融治疗和资产建设等内容);四是金融知识模块(含有金融学、会计学、经济学等学科的基础知识)。

在美国,近年来,一些社会工作教育项目在尝试致力于增加社会工作本科生和硕士生的金融能力,这些教育项目引入金融能力主要有以下方式:一是在现有课程(无论是面对面授课还是在线授课)内容中安插若干小单元;二是为已毕业学生开设的继续教育课程;三是非传统的、短期的课程;四是面向社会工作者开设的,包含社会议题和经济学、家庭资产和社区能力建设等家计方法,以及金融素养和能力等内容的传统课程;五是课堂之外的教学机会;六是机构中的田野教育点。[13]284这里面既有课程设置的考虑,也有实习实践的考虑,可以说是美国推进金融社会工作的系统性框架。

结合国际上金融社会工作教育经验,我国发展金融社会工作教育时在课程设置上可以有两种方式,第一种方式是将金融社会工作模块的知识解构成诸多知识模块,一般是与金融社会工作的服务议题直接对应,然后将每一部分模块穿插到已有社会工作课程中。例如,美国社会工作教育界已经设计开发出来一整套的金融社会工作教育的单元和模块,其中包括有若干个单元的30多个模块(见表1)。

| 表 1 美国FCAB课程单元与教学模块 |

基于美国的一项调查显示,有8家社会工作院系已将金融能力与资产建设(FCAB)相关7个单元中的15个模块内容整合进《社会工作概论(Introduction to Social Work)》之中;5家社会工作院系已将FCAB相关3个单元中的8个模块内容整合进《社会工作实务(Social Work Practice)》之中;4家社会工作院系已将FCAB相关7个单元中的15个模块内容整合进《社会工作研究(Social Work Research)》之中;2家社会工作院系已将FCAB相关7个单元中的10个模块内容整合进《人类行为与社会环境(Human Behavior in the Social Environment)》之中;2家社会工作院系已将FCAB相关6个单元中的18个模块内容整合进《学期田野实践(Field Seminar Practice)》之中;1家社会工作院系已将与FCAB相关的8个单元中的13个模块内容整合进了《社会政策(Social Policy)》之中。[16]

此外,另一种方式是将金融社会工作模块作为本科生和研究生课程体系的组成部分,由单独的一门《金融社会工作》或相关的《金融社会工作》和《金融治疗》等专业课程组成,由学生在选修计划中加以安排。但是据了解,美国目前还没有高校社会工作院系为《金融社会工作》设立单独一门课的做法。中央财经大学在探索以金融社会工作作为社会工作专业硕士(MSW)主要培养方向时,采取的就是单独开设《金融社会工作》的做法,在专业基础课程板块依据全国社会工作专业硕士教育指导委员会的统一要求,设置《社会工作理论》《社会工作价值伦理》《社会工作实务(上、下)》等通用课程。在“专业技能选修课”板块,《金融社会工作》与《金融社会学研究》《公益金融》《企业社会责任》《消费者行为》《心理咨询》几门课程一道,构成了此方向的选修课程体系。此外,为进一步满足学生金融赋能的培养需要,中央财经大学社会工作专业硕士(MSW)课程体系中还专门设立了“创新与应用实践课程”板块,包括《金融机构与金融市场》《财务分析》《投资管理》《组织行为学》《金融教育》在内的多门课程,大多是设为1个学分的工作坊,以更加开放灵活的方式,填补学生培养中有关金融(市场)的专业知识要求。

(二) 实习实训平台的建设

据了解,美国已有3个地方开始尝试金融社会工作教育,如亚利桑那州立大学、马里兰大学以及纽约市多所社会工作学院协同体,他们具有共同的四方面要素:第一,与校内外其他学科或实体提供的资源形成了教育伙伴关系;第二,均是对所在社会工作学院利益和资源的自然反应;第三,均能够针对受众和学生就教育内容和方式做出灵活的调整;第四,都是可测量的结果呈现。[13]285其中,美国马里兰大学社会工作学院成立的“金融社会工作倡议”(FSWI)和“金融社会工作中心”(CFSW)是一个能让该学院在为社区建设经济实力过程中扮演领导角色的平台。平台整合建立了学院内外的伙伴关系,既包括系主任办公室和内部行政管理委员会、社会工作社区服务中心、继续教育中心、毕业生和发展办公室、信息部门、金融教育和福祉办公室及对外办公室等校内部门,也包括一系列社会服务、社区服务的校外组织。[13]287从中可以看出,美国金融社会工作教育的发展尤其注重培养过程中的教育伙伴关系,这对我国金融社会工作教育发展具有重要借鉴。

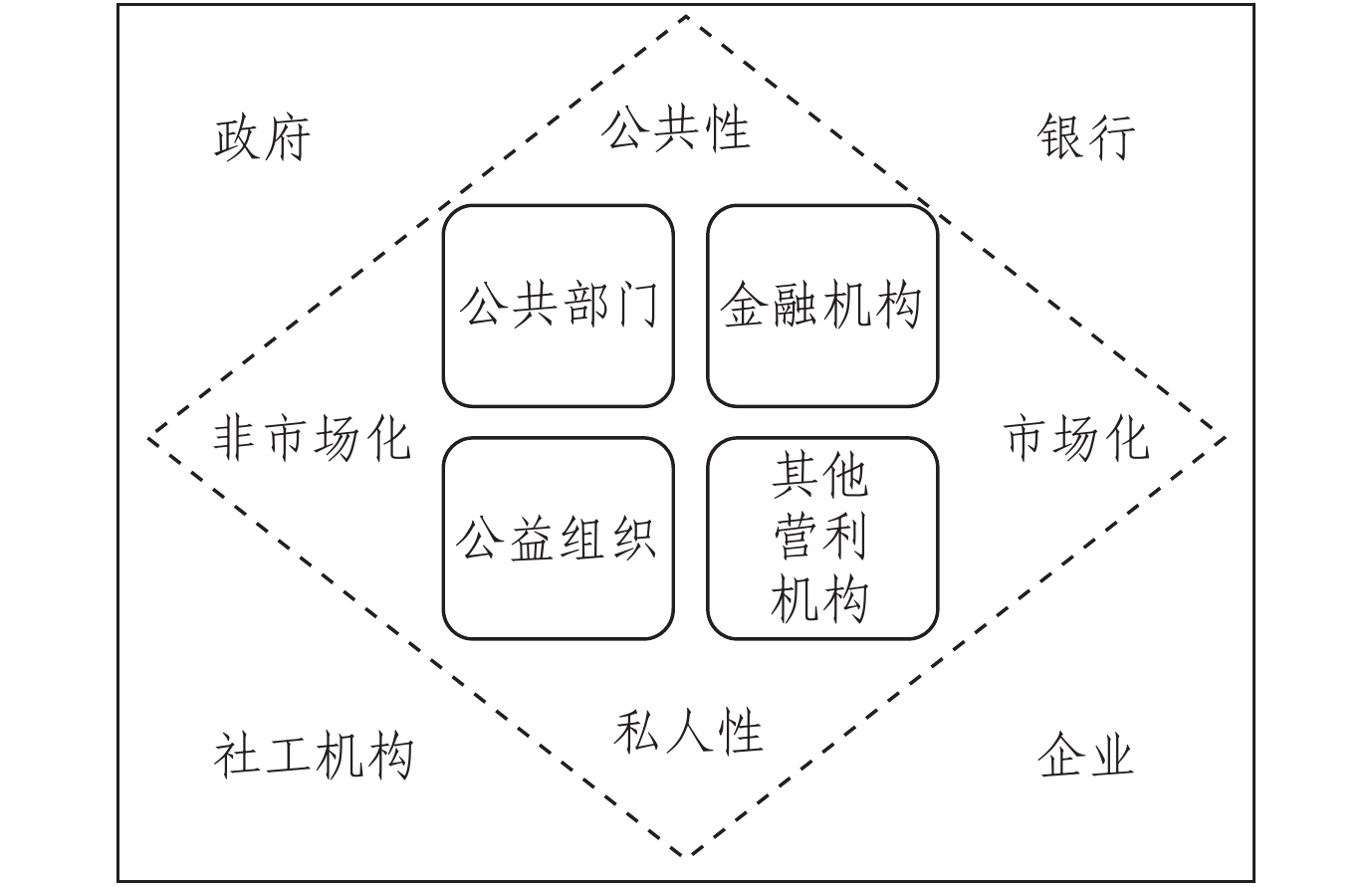

总的来说,在中国的金融服务体系和社会工作服务体系交织的领域,有着众多的公共部门和私人部门可以充当金融社会工作的主体,其中政府相关部门、银行等金融机构、公益组织、非金融类企业是四大类金融社会工作的服务主体 (见图3)。首先,政府是金融管理与服务的主导者,近年来机构改革中国务院金融稳定发展委员会从发改委脱离并成为主要职能部门之一,与人民银行、银保监会共同构成我国政府金融管理与服务的主责体系;此外,政府很多部门都涉及人们的金融福祉,如社保、民政、扶贫办等部门。其次,银行等金融机构也有部分在履行社会责任、响应普惠金融政策背景下,开展公益性金融服务,比如在世界范围内花旗银行面向公众开展的金融教育、中国建设银行北京分行成立普惠金融教育志愿服务队、中国邮政储蓄银行开展的系列“金融教育进校园”活动等做法,就属于此类。再次,公益组织也有一部分致力于推进金融赋能和资产建设的发展,比如孟加拉国尤努斯创办的“穷人银行”、中国扶贫基金会创办的金融扶贫项目、中国消费者协会消费保护项目等。最后,非金融类企业,尤其在我国当前脱贫攻坚决胜阶段,也积极参与到金融扶贫、产业扶贫项目中去,他们中的很多就运用金融化手段促进特色小镇建设、村域旅游项目或乡村产业振兴工程。

|

图 3 金融社会工作的服务主体构成 |

金融社会工作的实践主体自然成为专业教育实习实训的重要载体和平台。上述四大类组织机构同时也是金融社会工作教育实习平台。开设金融社会工作培养方向的高校,在今后需要积极与相关部门、组织和个人接触联络,开拓国内实习合作单位的资源库,尤其是特别注重专业实践能力的社会工作专业硕士教育,更需要建立由高校社会工作教师加实习单位员工互相配合的“双督导制”金融社会工作实训督导体系。

(三) 教学—实践—研究“三位一体”培养机制

社会工作是一门特别注重实践性的专业,尤其是在社会工作专业硕士教育层面必须形成教学、实践和研究“三位一体”的人才培养机制。

从实习实训议题来看,专业教育的实习实践教学根据金融社会工作的实务议题来确定,主要包括收入创造与维持、资产的积累与发展、财务收支(及消费)管理、信用管理和金融保护等类别,[16]其中每一类又会细分出诸多的具体事项。比如,收入创造与维持就可能包括就业支持、社会救助、借贷咨询等;资产的积累与发展可能包括资产建设、理财咨询、经营规划等;财务收支(及消费)管理可能包括日常财务管理、财务计划和消费行为干预等;信用管理涉及对当事人超前消费、不良借贷等不规范的信用行为的干预和引导;金融保护涉及个人的金融信息安全、反诈骗的金融安全等。上述这些领域可供专业师生结合研究和兴趣进行选择,并且还可充分考虑实习学生未来就业的方向。

相对于课程教学和实习实训环节来说,金融社会工作研究在国内更是方兴未艾。根据金融社会工作培养目标的双重设定,金融社会工作研究可分为三个层面:一是微观个体层面的金融素养、金融风险分析及社会工作开展的金融赋能等议题,包含青少年、老年人、残疾人、低收入者等金融脆弱群体的金融风险、金融素养的现状及社会工作实施的金融赋能研究;二是中观层面金融社会工作社区干预研究,包含金融风险和金融排斥的社区干预,同时面向公众和特定人群的消费行为与消费保护研究,此外还有金融社会工作的干预方法研究以及相关干预的效果评估等议题;三是宏观层面的政策研究,包含特殊人群金融排斥问题研究、普惠金融政策研究、资产建设与反贫困研究、金融教育与金融机构社会责任倡导以及金融社会工作中的新技术应用研究等议题。

同时,只有在相关研究和田野实践基础上开发相应的人才培养课程,才能更具针对性和精确性。例如,亚利桑那州立大学结合自身社会工作学科的研究和实践优势,在BSW课程中逐渐开发增设了三门课程。[13]286一是《社会问题经济学》,主要讨论经济政策如何影响特定人口;二是《边境家庭金融服务与社区资产建设》,在美墨边境的一个社区开展田野调查和金融服务,涉及边境家庭的社会经济处境、边境家庭实现财富和资产积累的有效政策以及为边境地区经济可持续发展所做的倡导;三是《个体和家庭的金融赋能》,面向社会工作本科生讲授如何帮助服务对象实现经济公平的经济学、金融学和社会工作实务方面的知识,课程目标包括增强学生对社会工作实务中金融赋能和金融能力角色的理解力,讨论推动经济正义和金融赋能过程中所要考虑的社会工作价值与伦理的议题,识别个体和家庭在全生命周期中的经济需要,描述基于一般经济条件、家庭生命周期内的常规性事件或非预期紧急事件所带来经济压力的不同,还有核心的经济词汇、概念以及与经济能力相关的各类资源以及在致力于金融赋能实践过程中专业社会工作的角色。

由此可见,从专业教育的角度来说,金融社会工作研究的诸多议题也是教育过程中重要的培养手段,是需要培养对象掌握的重要专业能力,更是培养过程最后阶段完成专业实习、学位论文的重要检验。

五、小结与展望现阶段金融社会工作教育是一个挑战和机遇并存的培养方向。一方面,社会金融化进程衍生出一系列社会风险和社会问题,对社会工作专硕教育提出了新期待和新要求;另一方面,在“双一流建设”大背景下,当前社会工作专硕课程亟需在突破中形成新模式,要求高校建立以回应金融化社会现实需求为导向,以本土化特色为目标的MSW课程金融社会工作教育模式。

关于金融社会工作教育,全国有不少已开设社会工作本科和专业硕士教育的财经类高校,如从学科基础和学缘结构上看,未来可成为发展金融社会工作教育的重要基地。以中央财经大学为例,2017年获批社会工作专硕点不久即明确了以金融社会工作为主要培养方向。经过国际比较和充分论证,设定MSW金融社会工作为培养方向,并制定了周密的培养方案,强调社会工作专业理论与方法在经济行为、金融服务等领域中的融合和应用。此外,国家还要致力于金融社会工作教育发展环境的改善,比如成立全国性金融社会工作教育平台或组织,开展与金融社会工作相关的研究和宣传,以提升社会认知度等。

但是,从长远发展来看,金融社会工作教育也将面临着不同程度的挑战,诸如人才培养方案的制定、师资队伍的建设、实践教学基地的建设、教材内容的建设等,都需要今后金融社会工作教育单位共同努力,不断推进。

| [1] |

王思斌. 非协调转型背景下中国社会工作教育的发展[J]. 北京科技大学学报(社会科学版), 2004(1): 24-29. |

| [2] |

李迎生, 韩文瑞, 黄健忠. 中国社会工作教育的发展[J]. 社会科学, 2011(5): 82-90. |

| [3] |

向荣. 创新、共融、整合: 突破当下社会工作教育困境的路径探索[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2017(3): 79-89. |

| [4] |

易松国. 社会工作认同: 一个专业教育需要正视的问题[J]. 学海, 2019(1): 116-123. DOI:10.3969/j.issn.1001-9790.2019.01.015 |

| [5] |

谢立中. 社会工作硕士教育在中国: 现状、问题与对策[J]. 社会治理, 2017(3): 51-55. |

| [6] |

关信平. 当前我国专业社会工作的内在能力建设及其对社会工作教育的要求[J]. 社会建设, 2017(4): 12-15. |

| [7] |

郭未, 沈晖. 从传统走向非传统: 社会工作专业教育的新取向[J]. 南京大学学报(哲学•人文科学•社会科学), 2018(5): 119-128. |

| [8] |

吴帆. 从学生视角看中国社会工作专业硕士教育存在的问题——基于“世界咖啡屋”方法的研究[J]. 社会工作与管理, 2018(5): 44-50. |

| [9] |

迈克尔·谢若登. 资产与穷人[M]. 高建国, 译. 北京: 商务印书馆, 2007.

|

| [10] |

MARGARET SHERRADEN, JULIE BIRKENMAIER, J MICHAEL COLLlINS. Financial capability and asset building in vulnerable households: Theory and practice [M]. Oxford University Press, 2018.

|

| [11] |

MARGARET SHERRADEN, MICHAEL GRINSTEIN-WEISS. Creating Financial capabilityin the next generation: an introduction to the special issue[J]. The journal of consumer affairs, 2015(1): 1-12. |

| [12] |

常莉, 周晓春, 吴世友. 美国社会工作之“大挑战”的解读与启示[J]. 社会建设, 2018(3): 55-64. |

| [13] |

JULIE BIRKENMAIER, TERI KENNEDY, JAMES KUNZ, REBECCA SANDER, SHELLEY HORWITZ. The role of social work in financial capability: Shaping curricular approaches [M]. Oxford: Oxford University Press, 2013.

|

| [14] |

JODI JACOBSON FREY, MARGARET SHERRADEN, JULIE BIRKENMAIER, CHRISTINE CALLAHAN. Financial capability and asset building in social work education[J]. Journal of Social Work Education, 2017, 53(1): 79-83. DOI:10.1080/10437797.2016.1256170 |

| [15] |

J. MICHAEL COLLINS, JULIE BIRKENMAIER. Building the capability of social workerstoenhancefinancial capability and asset development [M]. Oxford: Oxford University Press, 2013.

|

| [16] |

MARGARET SHERRADEN, JULIE BIRKENMAIER, GENA G. MCCLENDON, MICHAEL ROCHELLE. Financial capability and asset building in social work education: Is it “the Big Piece Missing?”[J]. Journal of social work education, 2017, 53(1): 132-148. DOI:10.1080/10437797.2016.1212754 |

2020, Vol. 20

2020, Vol. 20